19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

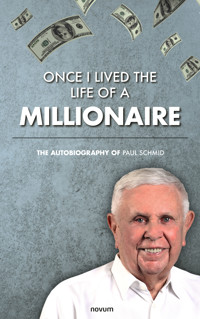

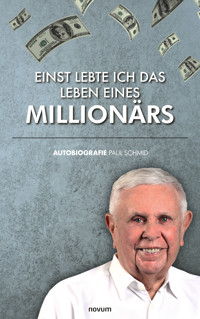

"Ein Unternehmer muss das ganze Risiko tragen." Diesen Satz hört man auch in politischen Diskussionen immer wieder. Was das aber konkret heißt und wohin das führen kann, zeigt uns Paul Schmid in seiner Autobiografie "Einst lebte ich das Leben eines Millionärs". Eingewoben in seine Familiengeschichte schildert der Ingenieur, wie er sich beginnend mit einem eigenhändig auf eigenes Risiko entwickelten Produkt zu einem großen Player in der Telekommunikationsbranche hochgearbeitet hat. Allerdings führten die vielen Erfolge auch zu mehr Verantwortung und damit auch zu mehr finanziellen Risiken. Wie schnell sich durch Änderungen in der Branche und vor allem der Weltwirtschaft der Wind drehen und man unverschuldet in große Probleme schlittern kann, zeigt das Buch eindringlich und schonungslos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2024 novum publishing gmbh

Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt

ISBN Printausgabe: 978-3-99130-459-3

ISBN e-book: 978-3-991030-460-9

Lektorat: Tobias Keil

Umschlagfotos: Roystudio,Andrew7726 | Dreamstime.com; Andrea Giovetto, FOTOGIOVETTO

Coverbild: Paul Schmid, 91 Jahre alt, aufgenommen am 6. Mai 2024.

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum Verlag

Innenabbildungen: Paul Schmid, Peter Schmid, Sandra Werneyer-Misteli

Autorenfoto: Andrea Giovetto, FOTOGIOVETTO

www.novumverlag.com

Vorwort

Once I lived the life of a millionaire

Spent all my money, I just did not care

Jimmie Cox lyricist, composer (1882–1925)

Autobiografie Paul Schmid

Meine Mutter, Berta Schmid-Bürgi, wuchs zusammen mit ihren beiden älteren Brüdern Karl und Paul in Gachnang im Kanton Thurgau auf. Das aufgeweckte Berteli Bürgi war allen Bewohnern des kleinen Bauerndorfes wohl bekannt.

Ihr Elternhaus, einst am Dorfausgang gelegen, steht noch heute. Die frühere Landstraße führte direkt am Haus vorbei und unmittelbar danach den Berg hinauf über Oberwil nach Frauenfeld. Wer zu Fuß des Weges geht, erreicht Frauenfeld in einer knappen Stunde. Ein klassischer Bauerngarten schmückte den alten Riegelbau und dahinter öffnete sich der Blick auf einen prachtvollen Baumgarten mit über siebzig Hochstamm-Obstbäumen. Im Stall standen 15 Kühe und einige Ochsen. Ihr Vater, Karl Bürgi, betrieb neben der Milch- und Obstwirtschaft einen Handel mit Ochsen. Er kaufte die jungen Tiere, lernte sie arbeiten, um sie mit einem kleinen Gewinn wieder zu verkaufen.

Unter dem Fenster von Bertelis kleinem Zimmer plätscherte Tag und Nacht der Brunnen, während Jahr für Jahr die gleichen Schwalbenpaare in der Kammer nisteten.

Auf dem Hof herrschte jedoch keineswegs nur zärtliche Idylle. Im Alter von sieben Jahren musste Berteli den Tod ihrer Mutter erleben. Eine Anna-Maria Lampert aus Fläsch kam daraufhin als Magd auf den Hof. Die attraktive 23-jährige Bündnerin brachte zwei uneheliche Kinder mit. Schon bald heiratete der Wittwer die um 28 Jahre jüngere Magd und die Anzahl Kinder auf dem Hof wuchs erneut von fünf auf sieben.

Berteli ging fürs Leben gerne zur Schule, das Lernen fiel ihr sehr leicht. Neunzig Kinder wurden in einem Schulzimmer von einem einzigen Lehrer unterrichtet. Die älteren, guten Schüler mussten mithelfen, den kleineren Kameraden das Lesen, Rechnen oder Schreiben beizubringen. Bertelis Schulleistungen reichten bei weitem, um die Sekundarschule zu besuchen, jedoch versagte ihr Vater die Erlaubnis dazu. Ihre Mitarbeit auf dem Hof schien ihm wichtiger. Berteli verzieh ihm diesen harten Entschluss nie.

Berteli zählte erst siebzehn Jahre, als ihr Vater an einer Lungenentzündung starb. Ihr älterer Bruder Paul übernahm die Rolle als Oberhaupt der Familie, insbesondere nach seiner Ernennung zum Vormund seiner nur um vier Jahre jüngeren Schwester Berteli.

Der erst 34-jährigen rührigen Stiefmutter und Witwe Anna-Maria fiel es nicht schwer, für den Hof einen neuen Bauern zu finden. Zwei weitere Kinder aus neuer Ehe belebten schon bald das schöne Riegelhaus.

Berti sagte sich: „Was frag’ ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin“ (Johannes Martin Müller 1750–1814), überließ den ganzen, ihr als Erbe vom Bruder Paul zugesprochenen Hausrat den zahlreichen Bewohnern des Hofes und gründete mit 21 Jahren weitab vom elterlichen Heim ihre eigene Familie. Ort der Handlung: die große St. Ursen Kathedrale in Solothurn. Einzige Anwesende: das Brautpaar, die Trauzeugen und der Herr Pfarrer.

Der glückliche Auserwählte hieß Konrad Schmid. Er erlebte seine frühe Jugend mit sehr alten Eltern in ärmlichen Verhältnissen. Über seine Jugendzeit als Verdingbub sprach er ungern, umso mehr über seine erste selbst gewählte Arbeit, die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken als angelernter Freileitungsmonteur. Stolz fuhr er mit seiner BSA 1925 zur Arbeit. Auf dem Heimweg bediente er die Strumpfannahmestellen, die seine junge Frau eingerichtet hatte, um mit Stopfen von Strümpfen einen Zustupf zum Haushaltungsgeld zu verdienen.

Im Jahr 1932 wechselte mein Vater als Freileitungsmonteur zum Elektrizitätswerk des Kantons Zürich (EKZ) Kreis Winterthur. Die Krisen- und anschließenden Kriegsjahre mit den durch Aktivdienst bedingten Abwesenheiten hemmten die berufliche Entwicklung insbesondere derer, die beim Start ins Erwerbsleben die hinteren Positionen belegten. Im Aufschwung nach Kriegsende betraute das EKZ meinen Vater mit anspruchsvolleren Aufgaben, was sich darin äußerte, dass sich sein Salär nicht mehr nach dem Arbeiter-, sondern nach dem Angestellten-Lohnregulativ richtete und wenn auch langsam, doch stetig stieg. Diese Mittel nutzte das Paar, um sich ihren größten Wunsch zu erfüllen, nämlich ihren beiden Söhnen durch eine gute Ausbildung eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen.

***

Mein Bruder Konrad erblickte gute zwei Jahre vor mir am 2. März 1931 das Licht der Welt. Er galt als Lieblingssohn meiner Eltern, besonders dann, wenn wir die Schulzeugnisse nach Hause brachten. Sein letztes Volksschulzeugnis, mit Note 6 als beste Zensur, wies nur eine einzige 5,5 unter lauter Sechsen auf.

Konrads vielseitige Begabung und überragende Intelligenz blieben dank seines Ehrgeizes nicht ungenutzt. Er erlernte das Klavierspiel bei einer Lehrerin für klassische Musik und später unterrichtete ihn ein in Zürich bekannter Unterhaltungs- und Jazzpianist in sogenannter U-Musik. Nach zwei Jahren Gymnasium wechselte er an die Oberrealschule. Mit einigen Klassenkameraden gründete er die Eleonora Jazz Society. Nicht eine hübsche Sängerin stand dem Namen Pate, sondern die Straße, an der der eigenhändig ausgebaute und häufig frequentierte Jazzkeller lag. Er kaufte sich für seine Musikaufnahmen eines der ersten Tonbandgeräte von Revox, ein Dynavox mit zwei Köpfen und zwei Motoren. Nach dem Studium des Gerätes baute Konrad ein noch besseres mit drei Köpfen und drei Motoren. Hinzu kamen ein Verstärker und weitere elektronische Geräte für den Eigengebrauch. Konrad verschlang technische Literatur so gierig wie andere Knaben Krimis. Diese Wissbegierde für alle Fortschritte in der Technik blieb ihm sein ganzes Leben lang unvermindert erhalten.

Mit dem Diplom als Elektroingenieur der ETH in der Tasche trat Konrad im Januar 1957 seine erste Stelle im Labor der RCA an der Hardturmstrasse in Zürich an. Zur Einführung in seine Aufgabe verbrachte Konrad mehrere Monate in den berühmten RCA-Labors in Amerika. Seine Bewunderung für den technischen Vorsprung der Amerikaner im Bereich der Elektronik, aber auch für ihre Gabe, bleibende Freundschaften einzugehen, nahm damals ihren Anfang. Am Abend genoss er in den Jazzlokalen von New York die Musik von legendären Pianisten wie Teddy Wilson.

Konrad arbeitete danach in ganz Europa, indem er Radio- und Fernsehfabriken half, die RCA-Patente anzuwenden. In diesem Zusammenhang verbrachte er den traumhaft schönen Sommer 1960 in einer Fabrik am Meer nördlich von Stockholm. Im Glauben, es sei in Schweden immer so schön, verließ er an seinem 30. Geburtstag – einer sich schon lange gesetzten Deadline – die elterliche Wohnung und fuhr mit seinem MG TF nach Göteborg. Dort wartete an der Chalmers University of Technology eine Assistentenstelle auf ihn. Seine Forschungstätigkeit zielte auf die Verbesserung elektronischer Geräte für die Medizin hin.

In Göteborg mietete er seine erste Wohnung und kaufte sich mit dem wenigen Geld, das er hatte, als Erstes ein Bett und als Zweites einen Flügel. Nach einigen Jahren durfte Konrad seine eigenen Vorlesungen halten. Zum Ergötzen der Studenten übertrug er seine Manuskripte auf die Wandtafel in Englisch und dozierte simultan in schwedischer Sprache. Parallel dazu erwarb er an der Chalmers University of Technology den Titel Doktor der technischen Wissenschaften.

Ein Konzert von Hazy Osterwald begeisterte Konrad so sehr, dass er die ganze Band – zusammen mit einigen hübschen schwedischen Blondinen – zu sich einlud. Eine davon, Bodil Ericsson, gefiel ihm in ihrer Schwedentracht derart gut, dass es am 5. Mai 1967 im Heim ihrer Eltern auf einem Felsvorsprung über dem Fjord zu einem unvergesslichen Hochzeitsfest kam.

In der Folge verbrachten Konrad und Bodil während mehr als zwei Jahrzehnten ihre Sommerferien in einem am Meer gelegenen Ferienhaus von Bodils Eltern in Lysekil. Konrad genoss es, mit den zahlreichen Vettern und Basen von Bodil in den Schären zu segeln, im kalten Meer zu schwimmen und bereits am Morgen um sechs das ausgelegte Netz aus dem Meer zu ziehen, um Fische, Krabben und sogar Hummer für das abendliche Mahl aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Wenn ein Fang Anlass zu einem ausgelassenen Fest gab, fiel es ihm gar nicht schwer, mitzuhalten. Er tanzte für sein Leben gerne und ohne Unterbrechung, obschon er ganz genau wusste, dass er vor dem Zubettgehen noch eine Weile in knietiefes kaltes Wasser stehen musste, um den Schmerz seiner Krampfadern zu lindern.

***

Ich, Paul Schmid, erblickte am 6. Mai 1933 das Licht der Welt als – vom Schicksal begünstigt – Kind von Eltern, die ihr Eheglück nie aufs Spiel setzten, die ihre Kinder über alles liebten, viel Geduld zeigten und für sie immer da waren, wenn diese ihrer bedurften.

Schon als Bub hing ich gerne meinen Gedanken nach, zog die Ein-, allenfalls Zweisamkeit den organisierten Gruppenerlebnissen wie Pfadfinderübungen vor, ging auch Schlägereien aus dem Weg, hasste das Turnen in der Schule wie die Pest, wusste mit einem Ball nichts anzufangen und galt unter Gleichaltrigen wahrscheinlich als Sonderling. Statt mit ihnen auf der Straße herumzutollen, schlich ich um den benachbarten Schuppen mit Garage herum. Der Lastwagen konnte jederzeit eintreffen, ein Saurer-Diesel, in jenen Jahren lief er allerdings auf Holzgas. Mein behändes Öffnen des Tores und andere Handreichungen bewogen den Chauffeur gelegentlich, mich auf kürzere und manchmal auch längere Fahrten mitzunehmen.

Meine Eltern erkannten früh, dass sie nach einem ersten Versuch mit Heidi von Johanna Spyri mir kein zweites Jugendbuch schenken mussten, dafür ein Abonnement der Automobil Revue. Die Wochenzeitung vermittelte alle technischen Neuigkeiten im Detail. Meine Beurteilung der Autos lag somit auf einer ganz anderen Ebene als diejenige meiner Mitschüler, welche nur Glanzpapier-Prospekte sammelten. Nicht einmal über Autos konnte ich mich deshalb mit ihnen unterhalten.

Aufgrund der Beförderung meines Vaters wohnten wir neu in einer Dienstwohnung im Gebäude der Kreisdirektion Winterthur des EKZ. Garagen mit einem halben Dutzend Personenwagen verschiedener Marken umsäumten den Hof. Nach der Schule schmiss ich den Schulsack unter die Rampe und begann, die heimkehrenden Autos zu pflegen. Sie bedurften nicht nur allfälliger Reinigung, sondern, da Vorkriegsmodelle, auch noch der häufigen Kontrolle von Kühlwasser, Öl und Luft. Nach getaner Arbeit fuhr ich die Autos sorgfältig in ihre Boxen. Die Mitarbeiter meines Vaters lachten, wenn sie mich mit dem Kissen unter dem Arm antrafen. Damit verschaffte ich mir am Lenkrad die nötige Übersicht. Alle Manöver gelangen mir, ohne je den geringsten Schaden zu verursachen. Die Narrenfreiheit, der ich mich von meinem dreizehnten bis zu meinem fünfzehnten Altersjahr erfreute, beruhte sicher auch auf dem hohen Ansehen, das mein Vater bei seinen Mitarbeitern genoss.

Nun galt es, nach diesem einzigen Highlight des Tages die Schulaufgaben zu erledigen und mich ans Klavier zu setzen. Was ich zu spielen versuchte, begeisterte meine Klavierlehrerin nicht und was sie mich zu spielen anhielt, gefiel mir nicht. Ihre Anmerkungen in den Notenheften beachtete ich gar nicht, da ich mit meinem guten Musikgedächtnis alle Stücke auswendig spielen konnte. Nach zwei Jahren fanden die Bemühungen ein Ende. Mein Bruder Konrad zeigte auch am Klavier viel mehr Ausdauer. Durch ihn lernte ich die wunderbare Musik der amerikanischen, meist schwarzen Pianisten wie Fats Waller, James P. Johnson und Teddy Wilson kennen. Stundenlang übte ich die linke Hand, welche die Grundlage dieses Stils, genannt Stride, bildet.

Meine Aufnahmefähigkeit kannte kaum Grenzen für alles, was mich interessierte, Latein und Französisch gehörten nicht dazu. Das führte nach fünf Quartalen Gymnasium im Zeugnis zur lapidaren Feststellung: „Zurückversetzt in die 1. Klasse.“ Das wirkte auf mich nicht besonders aufmunternd. So lenkte ich meine Schritte nach den Sommerferien direkt Richtung Sekundarschulhaus. Ohne Formalitäten, was mich heute noch erstaunt, saß ich nach wenigen Minuten bereits in der 2. Klasse, direkt vor der hübschen Tochter meines ehemaligen Klassen- und Lateinlehrers. Das verschaffte mir die Gewissheit, dass ich am Nachmittag, ebenfalls ohne jede Formalität, von der gymnasialen Absenzenliste gestrichen wurde.

Mitte Juli 1948 bat der Arbeitgeber EKZ meinen Vater, so rasch wie möglich eine noch anspruchsvollere Aufgabe am Hauptsitz zu übernehmen. Der Umzug von einer Dienstwohnung in Winterthur in eine solche in Zürich nahm keine drei Wochen in Anspruch. Erneut sah ich mich nach den Sommerferien in einer neuen Klasse, diesmal in der 3. Klasse der Sekundarschule in Zürich-Wiedikon, wiederum ohne mich vonden alten Klassenkameraden verabschiedet zu haben. Die verbleibende Zeit der Sekundarschule interessierte mich nicht sonderlich. Meine ganze Kraft fokussierte ich darauf, meinen Vater dazu zu bewegen, mir eine Lehrstelle als Automechaniker zu suchen. Das schmerzte ihn sehr, kostete es ihn doch Jahre, um aus dem Arbeiterstand herauszuwachsen. Schließlich erfüllte er meinen Wunsch.

Im Frühling 1949 trat ich meine Lehrstelle in der Triemligarage beim Lehrmeister Emil Horber an, Sechstagewoche à 54 Stunden und fünf Franken Wochenlohn im ersten Lehrjahr, zehn Franken im zweiten. Die Garage verfügte über keine eigene Vertretung. Wir reparierten Personenwagen aller Marken, außer VW, Mercedes und Citroen, zudem auch Lastwagen und sogar Traktoren. Dank meiner, auch gegenüber manchem Automechaniker überragenden theoretischen Kenntnisse ließ man mich relativ frei arbeiten. Es erfüllte mich mit besonderer Freude, einen CT1D-Motor im Saurer-Diesel-Lastwagen der Brauerei Hürlimann einer kleinen Überholung unterziehen zu können, wusste ich doch, dass sich der 1935 in Produktion gegangene CT1D im Motorenbau als wegweisend erwiesen hatte, dank zukunftsträchtiger Lösungen wie Direkteinspritzung, in die Kolben integrierte Doppelwirbelkammern, vier Ventile pro Zylinder, nasse Büchsen usw. Nach Abdecken des Motors konnte ich die starken Bolzen mit dem dem Kraftlinienfluss nachempfundenen verjüngten Schaft bewundern: hohe Schule der Mechanik!

Bereits während meines ersten Lehrjahres bat ich meinen Vater um einen geringfügigen Kredit, damit ich einen nicht mehr fahrtüchtigen Ford Anglia erwerben konnte. Die seitlich angebrachte Nockenwelle hatte angefressen. Die damaligen langhubigen Motoren erzielten noch keine großen Kilometerleistungen. So lag es auf der Hand, einen einmal ausgebauten Motor gerade vollständig zu überholen. Der Gemüsekeller der elterlichen Wohnung eignete sich vorzüglich als Werkstatt. Nie duftete es nach Schmiermittel oder Ähnlichem, sondern nach Grafensteinern, Berner Rosen, Glockenäpfeln und Pastorenbirnen vomstiefgroßmütterlichen Hof.

Eine Kieme der vielen, für mich zu vielen Kartoffeln benutzte ich für die einzige Arbeit, die beim Zusammenbau eines Motors eine gewisse Präzision erfordert: für die Einstellung der Nockenwelle. Ein Zahn falsch – und der knapp 1 Liter-Vierzylinder hätte seine Nennleistung, 24 PS bei 4000 T/min und 4 mkg bei 2300 T/min nicht erreicht und das 750 kg schwere Wägelchen somit auch nicht seine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Ein Plymouth Savoy 19 CV brachte es damals bei doppeltem Benzinverbrauch auf max. 120 km/h.

Freunde halfen mir, den Anglia auch äußerlich auf Vordermann zu bringen. Zur Montage eines neuen Himmels bedurfte es ja gleichzeitig mehrerer Hände. Diese Freunde, alles OR-Schulkollegen meines Bruders, nahmen mich als kleinen Außenseiter wohlwollend in ihren Kreis auf. Sie sahen mich gerne an Jazzkonzerten, beim Ausbau des Jazzkellers, aber auch als Mitglied der Band Eleonora Jazz Society, wo noch der Platz eines Zug-Posaunisten zu besetzen war. Das wöchentliche Musizieren im Jazzkeller bereitete mir viel Spaß wie auch die gelegentlichen Auftritte im Studentenheim und zur Krönung der Karriere ein Engagement an einem Polyball.

Nach einigen Ausflügen mit meinen Eltern verkaufte ich den Ford Anglia. Der Erlös hielt sich in Grenzen. Auf der Suche nach einem weiteren nicht mehr fahrtüchtigen Auto stieß ich auf einen Citroen 11 légère. Beim Bergabfahren sprangen die Gänge heraus. Wie ehemals der Motor des Anglia landete auch das Getriebe des Citroens im Gemüsekeller. Zu meiner großen Überraschung galt es vorgängig spezielle Werkzeuge anzufertigen oder zu entlehnen, um der unkonventionellen Konstruktion Herr zu werden. Die Gabe der französischen Ingenieure, sich von herkömmlichen Konstruktionen zu lösen und völlig neue Wege einzuschlagen, beeindruckte mich sehr.

Ganz anders empfand ich mein tägliches Umfeld. Die Gewerbeschule baute auf dem geistigen Rüstzeug von Realschülern auf. Anfänglich langweilte ich mich, schlussendlich fühlte ich mich fehl am Platz. Nach zwei Jahren erlaubten mir meine Eltern, die Weichen neu zu stellen: Abbruch der Lehre und Eintritt in die Tschulok, eine Schule für die Matura-Vorbereitung. Mein Citroen 11 légère lief bestens und sah inzwischen attraktiv aus. Das Tüpfelchen aufs i setzten die von meiner Mutter genähten neuen Polsterbezüge. Es fand sich bald ein Käufer und der Erlös diente als Zustupf an das für meine Eltern happige Schulgeld. Freunde vertrauten mir immer wieder ihre vierrädrigen Lieblinge für Ausfahrten, aber auch für Reparaturen aller Art an und meine Liebe zum legendären Citroen 11 blieb lange erhalten.

Mein Schulweg führte über die Rämistrasse am Café Marokko, genannt Marökkli, vorbei. Hier suchten Musikbanausen vergebens nach einem Wurlitzer, hier legte die Serviertochter Doris noch eigenhändig Langspielplatten auf: Jazz von New Orleans bis Swing. Zu den Stammgästen zählten vor allem Jazzfreunde. Oft saßen wir zehn bis zwölf dicht gedrängt um die kleinen Messing-Tischchen und lauschten den von uns empfohlenen Neuanschaffungen.

Meine Vorbereitung für die Eidgenössische Matura an der Tschulok dauerte zweieinhalb Jahre. Die Lehrer verstanden es, uns vor allem den Lehrstoff der Mathematik und der mathematiknahen Fächer so gut zu vermitteln, dass ich ihn ohne viele Hausaufgaben beherrschte. Was ich während der Unterrichtsstunden in den Fremdsprachen aufzunehmen vermochte, reichte jedoch bei Weitem nicht, um mich mit den Experten über Bücher zu unterhalten oder längere Aufsätze in Englisch und Französisch zu schreiben. Im Herbst 1953 eröffneten mir die Experten nach Abschluss der Maturitäts-Prüfungswoche deshalb kurz und bündig: „Nicht bestanden.“ Inzwischen zwanzig Jahre alt geworden und endlich reif, mich auch um etwas zu bemühen, das mich nicht interessierte, blieb ich fortan der Schule fern und lernte zu Hause von früh bis spät Französisch- und Englischwörter, natürlich kombiniert. Nach einigem Training schaffte ich es, pro Tag einhundert neue Fremdwörter aufzunehmen, die ich auch nach Wochen wieder abrufen konnte. Das Lernen von Fremdwörtern begann mir Spaß zu machen und ich wagte mich bereits nach sechs Monaten erneut der Prüfung zu stellen. Um meine Chancen zu verdoppeln, meldete ich mich sowohl zur kantonalen als auch zur zwei Wochen später stattfindenden eidgenössischen Maturitätsprüfung an.

Die Prüfung in zehn Fächern schriftlich und mündlich in Gruppen von vier sich der Prüfung stellenden beanspruchte fünf Tage. Ein Experte begleitete die Gruppe von Prüfung zu Prüfung, um sich zusätzlich zu den Noten ein Gesamtbild über die einzelnen Kandidaten zu verschaffen. Mein Resultat entsprach dem Erwarteten: bestanden, aber beide Male sehr knapp. So knapp, dass einer der Experten mir riet, ich solle mir doch noch einmal überlegen, ob ich wirklich studieren wolle. Das beabsichtigte ich tatsächlich auch nicht gleich. Meine Eltern verdienten eine Pause, in welcher sie nur für die Ausbildung eines ihrer Söhne aufkommen mussten. Mein Bruder studierte nämlich bereits an der ETH.

Also stellte ich mich beim Straßenverkehrsamt der Prüfung für kommerzielle Personentransporte. Neben dem ausgeliehenen Citroen 11 légère meines Freundes stehend, empfing ich den Experten. Dieser setzte sich in den Fond und wünschte ausgerechnet an die Eleonorenstrasse, ein gut 200 Meter langes Sträßchen, gefahren zu werden. Ohne den Stadtplan zu konsultieren, fuhr ich auf dem direktesten Weg zum Ziel, befand sich doch dort der Jazzkeller unserer Eleonora Jazz Society. Der Experte hieß mich alsdann von der ebenen Querstraße, der Pestalozzistrasse, in die stark ansteigende Eleonorenstrasse einzubiegen und hochzufahren, rückwärts natürlich. Der bestens gepflegte Citroen schaffte diese Fahrt ohne das geringste Rucken. Oben angekommen zeigte sich der Experte zufrieden und bat mich, ihn wieder zurückzubringen.

Zwei Tage später stand ich vor einem wirklichen Taxi der Firma Fröhlich auf dem Standplatz neben dem Kino Corso, wo mich die Chauffeure als einen der ihren begrüßten. In der Tat fuhr ich während anderthalb Jah- ren Taxi mit Unterbrechungen durch Militärschulen bis zum Grad eines Leutnants der Artillerie. Die Fahrgäste zeigten sich von meiner Fahrweise begeistert, vor allem jene, die es sehr, sehr eilig hatten. Zürich kannte damals noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Lag eine gewisse Nachfrage nach Taxidiensten in der Luft, nutzte ich die 100, später 130 PS der Plymouth Savoy-Limousinen, um von den Verdienstmöglichkeiten maximal zu profitieren. In den folgenden dreieinhalb Jahren während meines Studiums fühlte ich mich bei meinen Meisterleuten als gern gesehener Teilzeitchauffeur.

Zu Hause zierten mein Zimmer nicht Bilder von Pin-up-Girls oder Filmdiven, sondern ein großes Poster mit der Skyline von Manhattan und ein ebensolches mit dem Cockpit einer DC4. Ersteres als Magnet: „If you can make it there you can make it anywhere“ (John Kander/Fred Ebb). Beim zweiten kannte ich aus Büchern und von Vorträgen von Piloten die Funktionen der einzelnen Elemente. Mich faszinierte die bei Verkehrsflugzeugen sehr früh eingesetzte Automatisierung von Abläufen, und ganz einfach, dass man derartige Schwergewichte auf tausende von Metern anheben und dort über Stunden halten kann.

Für meine Eltern kam mein Wunsch, den fliegerischen Vorunterricht zu besuchen, nicht überraschend. Es kostete sie dennoch ein paar Tage, bis sie wie verlangt schriftlich einwilligten. Unterstützung in ihrem Entscheid erfuhren sie vom befreundeten Ehepaar Müggler. Ihr Sohn leistete bei der Luftwaffe als Instruktionsoffizier und Fluglehrer Dienst. Bald erreichte mich seine Einladung. Er erinnerte sich meiner trotz großen Altersunterschieds und beabsichtigte, mir Ratschläge auf den anvisierten Weg mitzugeben.

Groß war der Schock, als Hauptmann Müggler noch vor diesem Treffen abstürzte. Dieses tragische Unglück vermochte mich nicht von meinem Vorhaben abzuhalten, wohl aber das fliegerärztliche Institut in Dübendorf. Der Arzt befand meine Mandeln als zu groß und meine Sehkraft, ermittelt mit Hilfe einerE-Tafel, als genügend, jedoch am Limit. Bei Hausmann stieß ich auf eine gleiche Tafel, kaufte sie und lernte die fraglichen Partien auswendig. Auch ließ ich meine Mandeln schneiden und stellte mich erneut der Prüfung, dieses Mal für die Rekrutenschule bei der Fliegertruppe. Im fliegerärztlichen Institut lief gerade ein Versuch: Prüfung der Sehkraft in der Dunkelkammer. Bei dieser Konstellation lag die meine leider knapp unter dem Limit.

Wenig später flatterte mein Dienstbüchlein ins Haus. Darin stand: „Waffengattung Artillerie, ausgehoben als Motorfahrer“, aus der Traum. Meine Autovergangenheit hatte mich wieder eingeholt. Immerhin werkelte im Saurer M6, dem Zugfahrzeug für 10.5 cm Kanonen, ein CT1D-Motor.

Nach meinen ersten drei Monaten als Taxichauffeur hieß es für mich Einrücken in die Sommer-Rekrutenschule auf dem Artillerie-Waffenplatz Monte Ceneri. Beim Eintritt teilte mich der Schulkommandant meinem Wunsch entsprechend von den Motorfahrern zu den Kanonieren um. Viele empfanden mich als Spinner. Wie konnte einer nur eine damals so begehrte Einteilung im Militär verschmähen? Meine Statur entsprach auch nicht derjenigen, der es bedurfte, um Geschütze in Stellung zu bringen und Munition zu schleppen sowie zu laden. Doch bald erkannte meine Mannschaft, dass ich schnell und fehlerfrei zu richten verstand, und überließ diese Position am Geschütz, wenn immer möglich, mir. Und dies umso mehr, als auf Richtfehlern als Strafe Arrest drohte.

Meine geistige Fitness wurde auch später höher eingestuft als meine körperliche. Kaum richtig aufgenommen im Offizierscorps der Schw. Kan. Abt. 60 bat mich der Abteilungskommandant, im Hinblick auf den geplanten Einsatz als Abteilungsfeuerleitoffizier den zweiwöchigen Schießkurs III zu besuchen. Als Abteilungsfeuerleitoffizier leitete ich dann mit einem Stellvertreter und fünf Soldaten das Feuer von 18 Geschützen. Die Zielkoordinaten wurden zu diesem Zweck mit Hilfe eines Schießelementenrechners und zweier Korrekturrechnerauf Einstellungen an den Geschützen umgesetzt. Die Bestimmung dieser Elemente erfolgte nicht rechnerisch, sondern rein graphisch. Um meiner Mannschaft schnelles und präzises Arbeiten zu ermöglichen, hingen in meinem Feuerleitzelt statt Petrollampen Neonröhren, gespeist von einem abgesetzten Notstromaggregat. Alle hohen Offiziere, die unsere Abteilung inspizierten, ließen es sich nicht nehmen, den Spinner im hell erleuchteten Zelt aufzusuchen.

Neben einem optimalen Umfeld basierte eine gute Leistung vor allem auf intensivem Training. Der Abteilungskommandant räumte uns die dazu erforderliche Zeit immer wieder ein, auch in Abweichung vom Tagesbefehl. So hieß es z. B. im Befehl des Abteilungskommandanten betreffend den zwei von Divisionär von Sprecher verordneten Biwaknächten: „Die Intelligenz zeltet nicht.“ Der Befehl ermöglichte uns unter anderem statt im Feld im Schlafraum die Sicherheitskarten für das am frühen Morgen vorgesehene Schießen zu erstellen. Die Anfrage des Abteilungskommandanten, die Abteilungsfeuerleitstelle noch zwei Jahre über die Grenze des Auszugsalters hinaus zu führen, ehrte mich sehr. Doch sieben Jahre reichten. Meiner Vorstellung, dass eine akademische Laufbahn, wenn möglich, begleitet sein soll von einer ebensolchen im militärischen Bereich, wenigstens bis zum Grad eines Subalternoffiziers, war damit Genüge getan. Per Ende 1966 erfolgte meine Entlassung aus der Waffengattung Artillerie.

Als Mitglied des Artilleriekollegiums nahm ich jedoch noch weit über das Jahr 2000 hinaus am Mörserschießen auf der Allmend in Zürich teil. Noch als Gast gelang mir ein Volltreffer und der Präses überreichte mir an der anschließenden Rangverkündigung den begehrten Silberbecher des Artilleriekollegiums. Diesen äußerst seltenen Becher übergab ich unserem Sohn Peter, dessen Laufbahn als Chef über die Artillerie im Stab einer Infanteriebrigade, die höchstmögliche Position für einen Milizoffizier erreichte.

***

Doch zurück zum Marökkli. Im Frühjahr 1955 zwischen Abverdienen des Unteroffiziersgrades und Beginn der Offiziersschule fuhr ich 10 Wochen Taxi. Das ließ mir viel Zeit, im Marökkli Musik zu genießen und Freunde zu treffen. Ein Grüpplein von Handelsschülerinnen nutzte die Zwischenstunden regelmäßig für einen Kaffeeschwatz in unserem Lokal und mauserte sich im Laufe der Zeit zu Stammgästen. Wie es zur Integration dieses Grüppleins in die unsrige kam, entzieht sich meiner Erinnerung. Meiner Schüchternheit ist es nicht zuzuschreiben. Für mich hatte einfach der liebe Gott ein reizendes Wesen neben mich gesetzt, von dem ich mich sehr angezogen fühlte, und zwar mit Namen Christine. Bald musterte mich Christine von oben bis unten, ohne dass sich ihr Gesichtsausdruck verdüsterte, im Gegenteil. Das bedeutete grün für mich, um die Zweisamkeit zu suchen und grün für sie, um mit dem Umbau von mir zu beginnen. Ein Umbau übrigens, der lange angehalten und sehr viel zu meiner Entwicklung beitragen hat.

Nach der Offiziersschule Ende Oktober 1955 belegte ich einen Studienplatz an der ETH Zürich, auf dringendes Anraten meines Bruders an der Abteilung für Elektrotechnik. Wenn immer möglich, zog ich Christine zu treffen dem Besuch von Vorlesungen vor. Wir sahen uns sehr häufig, um nicht zu sagen täglich. Die Eltern der siebzehnjährigen, gut behüteten Tochter erlaubten ihr keine abendlichen Ausgänge – außer für Konzerte des Tonhalle-Orchesters. Also entwickelte ich auch Freude an klassischer Musik, um einen Abend mit Christine zu verbringen. Die Faszination, das Wesen eines Menschen zu ergründen, bei dem alles stimmte, packte mich. Die Hoffnung, die ideale Lebenspartnerin gefunden zu haben, wandelte sich zunehmend zur Gewissheit. Mein recht früh lancierter Heiratsantrag beantwortete Christine innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde mit Ja. Vom Schicksaal in meinem Leben ein zweites Mal begünstigt, verspürte ich großes Glück. Mein Glück empfand Christines Vater hingegen als großes Unglück für seine Tochter und er versuchte immer wieder das Blatt zu wenden. Das Bestreben, seine Tochter zu retten, gipfelte schlussendlich im Ansinnen, uns jegliches Treffen zu verbieten, sowie in der Forderung unser gemeinsames Auto, über das wir bereits verfügten zu verkaufen. Das schöne, viersitzige Hillman Minx Cabriolet, Farbe grün, beim Kauf fahruntauglich und von mir flottgemacht, war ihm als äußeres Zeichen unserer Verbundenheit schon lange ein Dorn im Auge. Wir beschlossen, die Vorgaben ihres Vaters zu respektieren und hielten uns daran. Drei Monate später feierten wir mit allen unseren Freundinnen und Freunden den zwanzigsten Geburtstag von Christine und gleichzeitig unsere Verlobung mit Anzeige von uns an die ganze Verwandtschaft.

***

Die Vorstellung, dass an der ETH gegenüber einer Universität ein viel strengerer Schulbetrieb herrsche, erwies sich nicht als richtig. Die meisten Vorlesungen lagen auch in gedruckter Form vor, man brauchte diese also nicht zu besuchen. Mit im Selbststudium erworbenem Wissen schnitt ich an Prüfungen besser ab als mit vagen, mit Hilfe von Vorlesungsnotizen aufgefrischten Kenntnissen. Während meines Selbststudiums erklang in meinem Zimmer ohne Unterbruch meine Lieblingsmusik. Bei voller Konzentration hörte ich die Musik nicht. Ließ die Konzentration nach, lauschte ich bewusst der Musik, um keinen anderen Gedanken im Kopf aufkommen zu lassen. So gelang es mir nach einigen Takten, vielleicht auch einem ganzen Stück, die Musik wieder zum Verschwinden zu bringen. Trotz oder vielleicht gerade aufgrund der damit verbundenen kurzen Vorbereitungszeiten erzielte ich bei beiden Vordiplomen sowie dem Diplom ansprechende Ergebnisse.

Auf Anraten meines Bruders begab ich mich bei der Wahl der Diplomarbeit auf Neuland. Man schrieb das Jahr 1959 und die Aufgabe lautete: Entwurf und Bau einer eisenlosen Audio-Ausgangsstufe mit Transistoren. Betreffend das Bauelement Transistor vermittelte die ETH bislang noch recht wenig. Mein Bruder überreichte mir die einschlägige Literatur und verreiste eine Stunde später geschäftlich für einige Wochen ins Ausland. Die Umsetzung der Theorie in die Praxis verlief zügig. Hänger schlichen sich wegen ungenügender Erfahrung in der Messtechnik ein. Im achten und letzten Semester bestand die Möglichkeit, sich das nötige Rüstzeug anzueignen, leider fakultativ. Schlussendlich gelang es mir, Herrn Prof. Weber eine tipptopp funktionierende Ausgangsstufe vorzuführen. Einzig für die Erstellung der Dokumentation blieb trotz zweier, mit Christine an der Schreibmaschine, durchgearbeiteter Nächte zu wenig Zeit. Es gelang mir leider nicht mehr, alle meine Erkenntnisse einfließen zu lassen, zu einer Fünf bei Bestnote Sechs reichte es dennoch.

***

Meine Eltern, mein Vater im Alter von 52 Jahren und meine Mutter im Alter von 49 Jahren, kauften ein paar Monate vor meinem Abschluss an der ETH ihr erstes Auto und fuhren gemeinsam zum ersten Mal so richtig in den Urlaub. Über viele Jahre hinweg konnten sie sich, bei voller geistiger Frische, ihres erfolgreichen Einsatzes erfreuen. Mein Vater starb 1989 mit 86 Jahren und meine Mutter durfte ihr 90. Lebensjahr beenden.

***

Weihnachten stand bevor, Christine und ich waren glück- lich und wir freuten uns auf den neuen Lebensabschnitt, dabei die ergreifende Komposition des Pianisten James P. Johnson im Kopf:

„If I could be with you (one li’l hour to night).“

Anfang Januar 1960 trat ich dem Entwicklungsteam der Standard Telephon und Radio AG (STR) in Zürich bei und befasste mich seither mit der Entwicklung von Produkten, die der Kommunikation von Menschen direkt oder indirekt dienen.

Gegen Ende März wurde in Rüschlikon eine Wohnung mit direkter Busverbindung zur STR frei. Am 31. März 1960 führte Christines Vater die junge Braut (21) ungern in der alten Kirche Wollishofen zum Traualtar. Während des Hochzeitsessens betonte der Brautvater in seiner Ansprache meine Hartnäckigkeit. Dieses Stichwort brachte mir ins Bewusstsein, dass ich in anderen Horizonten denke als viele und ein realistisches Ziel noch verfolge, wenn es andere längst aufgegeben hätten. War mir in Zukunft damit Erfolg beschieden, dachte ich oft an meinen Schwiegervater, bei Niederlagen allerdings auch. In kleinen Schritten voranzukommen lag immer in meinem Bestreben, große Würfe zu landen, jedoch nie.

Unsere Hochzeitsreise führte uns an die Riviera dei Fiori in Italien, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben das Meer erblickte. Wir genossen unsere ersten gemeinsamen Ferien.

Meine Frau Christine frisch getraut

Die Kinder ließen nicht lange auf sich warten. Gut 10 Monaten nach der Hochzeit kam unsere Tochter Barbara zur Welt, nach weiteren 17 Monaten unser Sohn Michael und nur 14 Monate später, als vermeintlich letztes Kind, unsere zweite Tochter Katharina.

In den folgenden sieben Jahren verbrachten wir die Ferien und häufig auch Wochenenden, allenfalls verlängerte, in Origlio, im Ferienhaus von Christines Eltern. Der riesige Umschwung des Rusticos mit asphaltierter Zufahrt und Vorplatz, mit parkartigem Wald, der ebenen Wiese und dem Rebberg bot den Kindern viele Spielmöglichkeiten: Dreirad, Verstecken, Federballspiel. Ein Paradies für die Kleinen und beinahe wie Ferien für die Mutter. Ferien im Hotel lagen in diesem Zeitraum finanziell außer Reichweite.