14,99 €

Mehr erfahren.

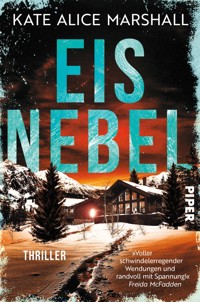

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Sie sind reich. Sie sind privilegiert. Und du bist nicht willkommen. »Eine fesselnde Geschichte voller schwindelerregender Wendungen. Randvoll mit Spannung hat sie mich bis zum Ende in Atem gehalten!« FREIDA McFADDEN Sie sind reich. Sie sind privilegiert. Und du bist nicht willkommen. Schneebedeckte Wälder, hoch aufragende Berge und ein abgelegenes Anwesen. Idlewood ist das luxuriöse Winterdomizil der Daltons. Theodora ist zum ersten Mal hier, um die skeptische Familie ihres Verlobten Connor für sich zu gewinnen. Doch es wird schnell klar, dass sie auf Idlewood nicht willkommen ist. Irgendjemand folgt ihr, und immer wieder erhält sie Drohnachrichten, sich von Connor fernzuhalten. Schon bald wird Theo von altbekannten Albträumen heimgesucht, und das beklemmende Gefühl, schon einmal auf Idlewood gewesen zu sein, wird immer stärker. Welches Geheimnis birgt das Anwesen? Und welche Geheimnisse hütet Theo selbst, die besser im Dunkeln bleiben sollten? Ein abgelegenes Anwesen. Eine privilegierte Familie. Eine ungebetene Besucherin. Theo erinnert sich nicht an die ersten Jahre ihrer Kindheit, und bisher konnte sie die Lücken und weniger schönen Kapitel ihres Lebens gut verbergen. Doch die Daltons bekommen immer, was sie wollen – und dass Theo etwas zu verbergen hat, ist ihnen sofort klar. Als Theo in einer brachliegenden Hütte eine unvorstellbare Entdeckung macht, nimmt ihre Reise in die eigene Vergangenheit rasant an Fahrt auf. Wird Theo die Wahrheit überleben können? Dieser Closed-Setting-Thriller der USA Today Bestsellerautorin Kate Alice Marshall ist die ideale Lektüre für alle, die dunkle Geheimnisse und eiskalte Spannung lieben »Ein faustgroßes Geschenk in grünes Glanzpapier verpackt und mit rotem Band verschnürt, steht auf dem Fensterbrett. Ich schaue hinaus. Der Wald ist still. Keine Spur von meinem Besucher. Ich entriegele das Fenster und öffne es vorsichtig, damit die Schachtel nicht in den Schnee fällt. Stattdessen fällt sie nach innen und landet in meiner wartenden Hand. Sie ist leicht und scheinbar leer. Auf dem Etikett, das daran klebt, steht in Schreibmaschinenschrift ein einziges Wort: Dora. Mein Mund ist trocken wie Papier, mein Blut gefriert. Seit Jahren hat mich niemand mehr so genannt. Ich ziehe am Ende des Geschenkbandes. Es löst sich und fällt auf den Boden. Ich öffne den Deckel der Schachtel. Das Einzige, was sich darin befindet, ist ein Stück Papier. Fünf Worte und sonst nichts: Du hättest nicht kommen sollen.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz

© Kate Alice Marshall 2025

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »A Killing Cold«, Flatiron Books, New York 2025

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Dieses Werk wurde im Auftrag von FLATIRONBOOKS durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: www.buerosued.de, München

Covermotiv: www.buerosued.de

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Dank

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für Darryl, die alle durchschaut hat.

Prolog

Das Mädchen wartet in dem Haus im Wald auf das Monster.

Sie kauert sich zusammen und versteckt sich, so gut sie kann, ist ganz klein und still. Darin ist sie gut. Muss es sein. Denn wenn das Monster kommt, willst du nicht auffallen. Du willst nicht entdeckt werden.

Wir fahren an einen besonderen Ort, hat die Mutter des Mädchens vor Kurzem gesagt. In einen Wald.

Einen Zauberwald, hat das Mädchen erwidert. Dann wohnen wir in einem Schloss, und alle unsere Wünsche gehen in Erfüllung.

Genau, hat ihre Mutter gesagt und sie fest in den Arm genommen. Nun wird alles besser.

Die Tür geht auf.

Das Monster ist da.

1

Mir gefiel noch nie, wie leise Schnee die Welt macht, dass er alle Geräusche dämpft und die Illusion von Stille erzeugt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich hinter dieser Lautlosigkeit ein Warten verbirgt. Ein Lauern.

Das Auto arbeitet sich unerbittlich durch den knirschenden Schnee die schmale Straße hinauf. Die Bäume um uns herum sind größtenteils Hemlocktannen; sie verstecken ihr Grün unter weißen Capes. Hier und da zeigen sich auch Buchen oder Zuckerahorne, deren vom Winter entblößte Äste wie Greifarme aussehen. Die Ländereien hier gehören Connors Familie; alles, bis ganz hoch zur Bergspitze.

»Ist nicht mehr weit«, sagt Connor zum dritten Mal, seit wir die kleine Ortschaft am Fuß des Bergs verlassen haben. »Sobald man aus Datura raus ist, sind’s nur noch zwanzig Minuten, selbst bei dem Wetter.«

»Das ist eine Pflanze«, erwidere ich träge. »Datura ist der botanische Name für Stechapfel, auch als Teufelsapfel bekannt. Die Viktorianer sagten, er stehe für trügerische Reize.«

Connor bedenkt mich mit einem Blick, den ich nur zu gut kenne – halb erfreut und halb verwirrt.

Ich wollte schon immer die Namen von allem wissen. Das ist fast so gut, wie meinen eigenen zu kennen.

Ich knete wieder mein Tuch in den Händen, wringe es wie einen billigen Lappen. Da Connor es mir geschenkt hat, ist es jedoch alles andere als billig. Manchmal spiele ich ein Spiel; ich rate, wie viel etwas gekostet hat, verdopple die Summe anschließend und schaue dann den echten Preis nach. Meistens liegt der geratene noch ein bisschen darunter. Rotes Halstuch aus Kaschmir und Wolle, vierhundertneunzig Dollar. Und ich knülle es in meinem Schoß zusammen.

»Sie werden dich lieben«, sagt Connor, als er meine Miene bemerkt. Er ist ein Mensch, der es gewöhnt ist, geliebt zu werden, das wusste ich gleich in dem Moment, als ich ihn zum ersten Mal sah. Dieses Herz trägt keine Narben, dachte ich damals, fand aber später heraus, dass das nicht stimmt.

»Wenn sie nur zähneknirschend zustimmen, bin ich auch zufrieden«, erwidere ich und lächle ihn an, um zu demonstrieren, dass ich nicht nervös bin, obwohl ich es natürlich doch bin. Ich trage einen Diamanten am Finger, der so viel wert ist wie eine Anzahlung auf ein Haus, habe aber noch nie jemanden aus der Familie meines Verlobten getroffen – bis auf seine Schwester Alexis. Sie war vor zwei Monaten mal zu einem Blitzbesuch in der Stadt, aber die Höflichkeit, mit der sie mir begegnete, hatte etwas Aufgesetztes. Damals waren Connor und ich erst drei Monate zusammen, inzwischen ist es ein knappes halbes Jahr, und doch sind wir schon verlobt. Ich würde mir Sorgen machen, wenn Connors Familie nicht skeptisch wäre.

Also ich bin es, und wie!

»Grandma Louise ist diejenige, bei der du Eindruck schinden musst«, sagt Connor. Er klingt nervös, auch wenn er etwas anderes behauptet, seine Finger trommeln einen ungleichmäßigen Rhythmus aufs Lenkrad. »Für dich natürlich Mrs Dalton. Was die Firma angeht, hat Granddad das letzte Wort, in Familienangelegenheiten Grandma. Wenn sie dich mag, hast du gewonnen.«

»Und wenn nicht?«, frage ich.

»Dann führen wir dich auf den Gipfel und opfern dich den Göttern«, versichert er mir, ohne eine Miene zu verziehen, und ich verdrehe die Augen. »Keine Sorge, Theo. Sie wird dich mögen.«

Mein Herz stolpert, nur einmal, und ich verspüre Übelkeit, ohne sagen zu können, ob sie von Furcht oder Hoffnung herrührt. Ich brauche den Segen von Connors Familie, weil ich Connor brauche. Ich brauche die sanfte Berührung seiner Hände und den Geruch seiner Haut, und ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass ich ihn letztes Jahr um diese Zeit noch nicht kannte.

Connor bräuchte sich keine Sorgen zu machen, wie er bei meiner Familie ankommt – denn da gibt es niemanden, den man beeindrucken müsste. Ich habe ihm erzählt, meine Eltern wären tot. Das erzähle ich allen.

Vielleicht stimmt es sogar.

»Das Einzige, worüber du dir Gedanken machen solltest …«, beginnt Connor und flucht dann, weil ein dunkler Schatten aus dem Wald auf die Straße springt. Connor tritt auf die Bremse und reißt das Lenkrad herum, der Instinkt überholt den Verstand. Die Reifen verlieren den Halt, das Auto schwenkt aus und schlittert gefährlich, bevor es kurz vor dem Ding, das wir beinahe überfahren hätten, abrupt zum Stehen komm. Es ist ein Hirsch.

Sein Geweih verzweigt sich zu zehn langen Enden, von seinen bebenden Flanken steigt Dampf auf. Er steht mit gespreizten Beinen und gesenktem Haupt da, und einen Moment lang denke ich, dass er den Jeep attackieren will, doch dann sehe ich die blutrote Farbe an seinen Nüstern. Sie tropft in den Schnee unter ihm. Zwischen seinen Rippen ragt der schwarze Schaft eines Pfeils mit roter und gelber Befiederung hervor.

Connor hat seinen Arm schützend vor mir ausgestreckt. Ich halte den Türgriff mit weiß hervortretenden Fingerknöcheln umklammert. Bei jedem Schnaufer des Tiers bilden sich Atemwolken, sein Blick ist leer.

»Alles in Ordnung, Theo?«, fragt Connor.

Der Hirsch stößt einen leisen, stockenden Klagelaut aus. Dann bricht er zusammen – zuerst knicken die Vorderläufe ein, dann die Hinterläufe. Ich schnalle mich ab.

»Theo«, sagt Connor wieder.

»Mir geht’s gut«, antworte ich, öffne die Tür und trete in den Schnee hinaus. Connor greift nach meinem Ärmel, bekommt ihn aber nicht mehr zu fassen, weil er die langsamen Reflexe eines Menschen hat, der nie wachsam sein musste. Er macht sich hektisch an seinem Sicherheitsgurt zu schaffen, während ich um den Jeep herum und auf das Tier zugehe. Es bewegt sich kaum noch, vielleicht sogar gar nicht mehr. Aus seiner Flanke rinnt ein dünner Faden Blut.

Mein Körper zeigt eine seltsame Reaktion. Mein Magen zieht sich zusammen, und auch die Muskeln in meinem Rücken spannen sich an. Ich verspüre einen Fluchtimpuls. Und zugleich das Bedürfnis, hinzusehen. Die glänzenden Enden des Hirschgeweihs sind nur noch eine Handbreit von mir entfernt.

»Sei vorsichtig, Theo«, sagt Connor, und der Hirsch schlägt die Augen auf bei dem Geräusch. Er stemmt sich hoch, kommt mit einem schrecklichen Brüllen wieder auf die Beine und stochert dabei mit seinem Geweih durch die Luft. Ich taumele nach hinten. Meine Absätze bleiben im Schnee stecken, und dann liege ich am Boden und starre in die glitzernde, blutverschmierte Schnauze des Tiers. Connor schreit.

Der Bock rennt in einem ungleichmäßigen Trab davon, seine Spuren füllen sich mit Blut. Er wird nicht weit kommen, doch ich wünsche es ihm mit aller Macht. Lauf! Bleib nicht stehen!, denke ich halb wütend. Sorg dafür, dass sie dich nicht finden!

Connor zieht mich auf die Füße, klopft den Schnee von meiner Fleecejacke und überprüft, ob ich heil geblieben bin. Mein Puls galoppiert. Ich schiebe Connors Hände weg und starre dem Hirsch hinterher, der zwischen den Bäumen verschwindet.

Was bleibt, ist dieses Bild: ein verzweigtes Geweih. Ein roter Fleck auf schmerzhaft weißem Schnee. Das Gefühl der inneren Anspannung kehrt zurück und mit ihm das seltsame Echo einer dunklen Erinnerung.

»Theo, ich habe dich gefragt, ob alles in Ordnung ist«, sagt Connor, und meine Aufmerksamkeit richtet sich schlagartig wieder auf ihn.

»Ich bin nicht verletzt«, versichere ich ihm, auch wenn meine Knochen es nicht toll fanden, so zusammengestaucht zu werden, und mir die Ellenbogen wehtun. »In seiner Flanke steckte ein Pfeil!«

»Es ist Bogenjagdsaison«, sagt er. »Granddad lässt ein paar Einheimische auf seinem Land jagen.«

In der Nähe hört man dreimaliges lautes Bellen. Ich will in die Richtung schauen, aus der der Lärm kommt, doch Connor hindert mich daran, indem er mein Kinn mit einem Finger festhält.

»Diese Aktion hätte dich das Leben kosten können«, tadelt er mich.

Connor hält mich für leichtsinnig. Er findet es erschreckend, wie wenig ich manchmal auf meine Sicherheit achte, aber ich bin eben, aufs Kilo umgerechnet, auch sehr viel weniger wert als Connor Dalton. Ein paar Beulen und Kratzer mehr machen keinen Unterschied.

»Ist doch gut gegangen«, gebe ich zurück und drücke seine Hand. »Aber du hast recht, das war dumm von mir.«

Ein Mann mit orangefarbener Warnweste kommt durch den Schnee auf uns zugestapft, auf seinen grauen Locken sitzt eine ebenfalls orangefarbene Mütze. Er hält einen Jagdbogen in der Hand, ein kompliziert aussehendes Gerät mit einem Visier und Umlenkrollen. An seiner Seite trottet ein großer schwarzer Hund.

»Mr Vance«, sagt Connor, die Hand hebend. Der Hund spitzt die Ohren. Der Mann – Mr Vance – hält Connor fest im Blick, sagt aber nichts, während er mit knirschenden Schritten näher kommt. Mein Puls beschleunigt sich. Ich sage mir, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Connor kennt ihn, er ist kein Fremder.

»Alles okay bei Ihnen?«, fragt Mr Vance, er hat eine raue Stimme und vom Nikotin gelb verfärbte Fingerspitzen. Er nickt in Richtung des Autos, das noch immer schief mitten auf der Straße steht.

»Wir hatten einen Beinahezusammenstoß – mit Ihrer Jagdbeute, nehme ich an«, erklärt Connor ihm. »Aber es ist nichts passiert.« Sein Blick fliegt zu mir, als wollte er sich noch einmal vergewissern. Ich schiebe ein dürres Lächeln auf mein Gesicht.

»Tut mir leid. Ich dachte nicht, dass der zur Straße läuft«, sagt Vance. In seinem Bart hängen vereinzelte Schneeflocken.

Der Hund steht absolut reglos neben ihm und beobachtet uns. Ich muss mich zusammenreißen, um weiter Vance anzuschauen und nicht die Fäuste zu ballen. Solange ich denken kann, habe ich Angst vor Hunden. Möglicherweise gibt es einen Grund dafür, irgendein Trauma, aber wie das meiste andere aus meiner frühen Kindheit ist auch das ein großes Fragezeichen. Braves Hundchen, denke ich.

»Fahren Sie hoch zur Wohnanlage?«, fragt Mr Vance.

»Ja, genau. Das ist Theo – Theodora Scott. Meine Verlobte.« Connor strahlt, Vance stößt einen Grunzlaut aus.

»Hab davon gehört«, sagt er und nickt mir zur Begrüßung zu. »Daniel Vance. Ich arbeite für die Familie. Ich würde auch bleiben, um noch ein bisschen zu plaudern, aber …« Er zeigt auf das Blut, den platt getrampelten Schnee.

»Das Tier machte nicht den Eindruck, dass es noch weit kommen würde«, sagt Connor gut gelaunt. »Sehen wir Sie oben auf Idlewood?«

»Denke schon«, sagt Mr Vance zu Connor – doch sein Blick ruht auf mir, und sein Gesichtsausdruck gefällt mir nicht. Es wirkt, als würde er mich taxieren. Oder als hätte er das bereits getan und wäre mäßig beeindruckt. Er geht an uns vorbei. Der Hund bleibt, wo er ist, seine Nase zuckt, und er hat seine glänzenden Augen weiter auf mich geheftet. Meine Finger krümmen sich. Ich versuche, nicht an seine scharfen Zähne zu denken. Dann pfeift Vance. »Fuß, Duchess!«

Sie stürmt los, schließt zu ihm auf und stimmt ihre Schritte perfekt auf seine ab. Zusammen folgen sie in gleichmäßigem Tempo der Spur, die der Hirsch hinterlassen hat, und bald sind wir wieder unter uns.

Connor reibt sich den Nacken. »Mr Vance kümmert sich für uns um das Gelände. Er sorgt dafür, dass hier alles in Ordnung ist, wenn wir nicht da sind.«

Das weitläufige Refugium oben auf dem Berg steht im Frühjahr und im Herbst leer. Die Familie kommt nur zweimal im Jahr hier zusammen – einen Monat lang im Sommer und zwei Wochen über Weihnachten. Sie vermietet die Gebäude nie, nicht einmal an Freunde. Das ist eine eiserne Regel, wie Connor mir erklärt, weil seine Großeltern sich nicht mit ständigen Anfragen herumschlagen wollen. Hin und wieder darf einer der Teenager über den Sommer einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Davon abgesehen sind die Daltons und ihre Angestellten die Einzigen, die einen Fuß auf das Gelände setzen.

Und jetzt ich.

Die nächsten zwei Wochen werde ich im Wald fernab von der Zivilisation allein mit der Familie meines Verlobten verbringen. Und das wird gut. Ich brauche sie nur davon zu überzeugen, dass ich ihn liebe und charmant bin und nicht nur scharf auf sein Geld.

Ich brauche nur die Nachricht auf meinem Handy zu ignorieren, das ich ganz unten in meiner Tasche vergraben habe. Die Nachricht, die letzte Woche von einer unbekannten Nummer kam.

Halt dich von Connor Dalton fern.

2

Es war so einfach, sich in Connor zu verlieben. Sein gutes Aussehen – markante Wangenknochen, sanfte Augen unter dunklen Brauen, sandbraunes Haar, lässiger Seitenscheitel – war dabei nicht hinderlich. Hätte er nicht schlauerweise Ohren, die im Verhältnis zum Gesicht etwas zu groß sind, wäre er alles in allem zu hübsch gewesen.

Angefangen hat es auf einer von Harpers Partys. Gleich von dem Moment an, in dem wir einander vorgestellt wurden, hatte ich das hartnäckige Gefühl, ihn schon immer gekannt zu haben. Wir tranken ein Glas Wein, dann noch eins und führten eine Unterhaltung auf dem Balkon, von der wir beide nicht wollten, dass sie aufhörte. Also beendeten wir sie auch nicht. Wir redeten bis zum Morgen weiter, holten uns Kaffee, spazierten durch den Park. Nach dem Abendessen brachte er mich bis zu meiner Haustür. Ich legte mich mit der Angst hin, dass der Schlaf den Zauber brechen würde, doch am Morgen kam er wieder, mit Frühstück, und überredete mich, mich krankzumelden.

Es war beängstigend, wie schnell er für mich so unerlässlich wurde wie Sauerstoff. Erschreckend, wie rasch wir uns ineinander verflochten. Nachts schmiegte ich mich eng an ihn, spürte das Gewicht seines Arms auf mir und fürchtete trotzdem, dass es enden würde. Es war, als würden Finger unter meine Rippen und bis tief in meine dunkle Brusthöhle greifen. Das konnte nicht real sein. Es war zu perfekt.

Connor lachte nur, als ich ihm das sagte. Lachte und schenkte mir einen Ring.

Manchmal weiß man es einfach, sagte er.

Dann fing das mit den Textnachrichten an.

Du machst einen Fehler.

Halt dich von Connor Dalton fern.

Sie waren anonym, nicht zurückzuverfolgen. Und sehr wahrscheinlich von jemandem, mit dem ich die nächsten zwei Wochen verbringen werde.

»Wir sind da«, sagt Connor. Ein angemessen rustikales Holztor versperrt die Straße, aber daneben ist ein Tastenfeld in die Mauer eingelassen, und Connor tippt einen Code ein. Das Tor schwingt mit einem leisen Motorsurren auf. »Willkommen auf Idlewood.«

Der Wald vor uns öffnet sich wie ein Vorhang, der feierlich zurückgezogen wird, um das Wunderwerk dahinter freizulegen. Im Zentrum der Anlage befindet sich ein großer Teich, der in der Mitte graublau und still daliegt und zum Rand hin mit einer zarten Eisschicht bedeckt ist. Ich sehe einen Anleger, eine Jolle, ein Bootshaus, das in demselben Blauton wie der Himmel gestrichen ist. Hinter dem Gewässer erhebt sich auf einem kurzen, mit Steinstufen versehenen Hang ein Haus aus Glas und dunklem Holz, eine eindrucksvolle Mischung aus natürlichen Materialien und ultramoderner Architektur.

»Ist das unsere Unterkunft?«, frage ich. Das Haus ist schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, so zu wohnen, nicht einmal für zwei Wochen – die riesigen Glasfenster gewähren jedem, der vorbeigeht, einen freien Blick ins Innere. Aber ich vermute mal, genau das ist der Sinn dieses abgeschiedenen Orts: Es gibt hier niemanden, der einem ins Haus schaut. Wozu sich mit Mauern und Vorhängen abgeben, wenn man einen ganzen Berg für sich hat?

»Das ist die Grand Lodge«, sagt Connor. »Da wohnen nur meine Großeltern. Wir sind in der White Pine Cabin untergebracht.« Er parkt den Jeep neben zwei anderen Wagen, steigt aus und holt unser Gepäck aus dem Kofferraum. Außer den Autos deutet erst einmal nichts darauf hin, dass noch andere Menschen hier sind, aber als Connor wieder zu mir nach vorn kommt, taucht Alexis zwischen den Bäumen links von uns auf und hebt zur Begrüßung die Hand.

»Dachte ich mir doch, dass ich einen Wagen gehört habe«, sagt sie und zeigt ihre strahlend weißen Zähne. Connor stellt das Gepäck ab und macht ein paar Schritte vor, um seine Schwester in die Arme zu schließen. Sie ist eine in jeder Hinsicht schmale Frau, so dünn, dass man sie nur knochig nennen kann, und ihr glattes, dunkles Haar reicht ihr bis zur Mitte des Rückens. Darin hängen einige Schneeflocken. Sie zieht die Nase kraus, als sie sich mir zuwendet. »Theo! Ich freue mich, dass du mitkommen konntest.«

»Und ich freue mich, hier zu sein«, erwidere ich, in meiner Nervosität zu Floskeln greifend. Mein erstes Zusammentreffen mit Alexis war der Moment, in dem ich begriffen habe, was es bedeutet, mit Connor zusammen zu sein. Natürlich wusste ich, dass er reich war. Aber er war nerdig und ein wenig ungeschickt und vergaß immer, seine Hemden zu bügeln. Darum hatte ich mir eingeredet, er wäre ein ganz normaler Typ, nur eben mit Geld. Dann trat Alexis auf den Plan: teurer Haarschnitt, teure Handtasche, teure Zähne – sie strahlte mühelos Eleganz aus und bewegte sich durch die Welt, als wäre ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass sie ihr einmal nicht Platz machen könnte. Sie ist fünfunddreißig, also acht Jahre älter als Connor, im Vorstand des Familienunternehmens – der Dalton Transport & Logistik – und nach allem, was man hört, hervorragend in dem, was sie macht.

Wir umarmen uns auf die zaghafte Art, wie man es bei unliebsamen Bekanntschaften macht, indem wir unsere Handflächen auf die Schultern der jeweils anderen drücken. Ein Teil von mir ist enttäuscht, nämlich der Teil, der sich seit jeher eine Schwester, eine Familie wünscht.

»Lass mal sehen …«, fordert Alexis mit einer greifenden Handbewegung. Ich brauche einen Moment, um zu kapieren, was sie von mir will.

Gehorsam strecke ich ihr meine Hand hin, um ihr den Ring zu zeigen – ein Kunstwerk aus Weißgold mit einem geradezu riesigen, von Saphiren flankierten Diamanten in der Krone und weiteren glitzernden kleinen Diamanten im Ringband. Mit dem Juwel habe ich von Connor ausführliche Erläuterungen über Schliff und Reinheit und die Bedeutung der verschiedenen Abstufungen bekommen – nicht, dass ich Zweifel gehabt hätte, dass der Stein die höchstmögliche Qualitätsstufe besaß. Wenn ein Dalton »nur das Beste« sagt, meint er das durchaus wörtlich. Und Gott, ist der Ring schön! Ich würde ja gern behaupten, dass ich auch mit einem Ringlolli zufrieden wäre und all diese Details keine Rolle spielen, doch die Wintersonne lässt die Diamanten funkeln wie Sterne, und ich weiß, dass das gelogen wäre.

Alexis begutachtet den Ring mit Kennerblick und zieht eine Augenbraue hoch. »Sagenhaft. Hervorragende Wahl, Connor«, sagt sie dann.

Er zuckt mit den Schultern, als wäre er verlegen. »Ich habe einfach den genommen, den du vorgeschlagen hast.«

»Eben«, gibt sie grinsend zurück. Ich lächle reflexhaft, um mein Erstaunen zu verbergen – ich hatte keine Ahnung, dass er ihr von seiner Absicht, mir einen Antrag zu machen, erzählt hat. Dann legt sie ihren Arm um meine Schultern und drückt mich an sich. So gehen wir den Weg hinauf, über den sie gekommen ist. »Und? Bist du schon starr vor Angst?«

»Lex«, schaltet Connor sich tadelnd ein.

Sie wirft ihre Haare nach hinten. »Was? Wir haben eine einschüchternde Wirkung, daran führt kein Weg vorbei. Aber mach dir keine Sorgen. Da du mich auf deiner Seite hast, wirst du triumphieren.«

»Wenn ich dauernd höre, dass ich mir keine Sorgen machen soll, werde ich erst recht nervös«, erwidere ich, und sie lacht. »Ist deine Frau auch hier?«

»Paloma und Sebastian haben sich kurz hingelegt«, sagt sie und zeigt dabei auf eine Hütte, die zurückgesetzt zwischen den Bäumen steht und einen deutlich rustikaleren Eindruck macht als die Lodge.

Sebastian ist ihr dreijähriger Sohn, den ich schon mal auf einem Handydisplay gesehen habe. Damals habe ich Connor beim Telefonieren über die Schulter geguckt, während der Kleine ihm von seinen Abenteuern in der Kita erzählte und Connor ihm aufmerksam zuhörte. Von Paloma kenne ich noch weniger, von ihr habe ich nur eine Hand gesehen, als sie Sebastian wegführte, und die Stimme gehört, als sie ihn zum Essen rief.

»Ihr seid diesmal in der Red Fox? Ich hätte gedacht, dass sie euch die Wildflower geben«, sagt Connor. Das sind Namen von Hütten, kann ich nur vermuten.

Sie zieht ein Gesicht. »Trevor wohnt mit Mom zusammen«, sagt sie.

»Ah«, sagt Connor, und sie schauen sich bedeutungsvoll an. Dann wendet er seinen Blick mir zu. »Wildflower ist die einzige Hütte mit zwei Schlafzimmern«, erklärt er.

»Ach so«, sage ich, dann hängt das Gespräch, und ich habe das Gefühl, dass ich etwas Intelligenteres hätte beitragen sollen. »War das früher eure Hütte, als ihr alle noch jünger wart?«

Alexis stockt kurz, bevor sie »eigentlich nicht« sagt.

»Dad mochte die Hütte nie. Sie steht zu nah an der Lodge«, ergänzt Connor.

Das ist die Wunde, die ich zuerst übersehen habe, die Narbe, die sie beide mit sich herumtragen. Ihr Vater ist jung gestorben – mit Ende dreißig, als Connor noch ein kleiner Junge war. Auf Fotos erscheint Liam Dalton wie ein Doppelgänger seines Sohnes – er hat dasselbe Grinsen und die gleiche Art, einen anzuschauen, als wollte er einem ein Geheimnis anvertrauen. Manchmal brauche ich einen Moment, um festzustellen, welchen von beiden ich auf den Fotos sehe, die an Connors Wänden hängen.

»Ist Trevor schon da?«, fragt Connor angespannt.

Trevor ist der Jüngste in der Familie, was bedeutet, dass er in meinem Alter ist. Vierundzwanzig. Ich habe Connor noch nie mit ihm reden hören, nur über ihn. Was hat Trevor jetzt wieder gemacht?

Alexis’ Lippen werden dünn. »Noch nicht. Aber er müsste bald hier sein. Mom schafft es allerdings erst morgen.«

»Ich dachte, sie kämen zusammen«, sagt Connor.

»Nein. Er fährt selbst«, erwidert sie in einem angespannten Ton. Ihr Blick fliegt zu mir, dann schaut sie Connor vielsagend an. »Aber ihr beide schlaft selbstverständlich in der White Pine.« An mich gerichtet fügt sie verschwörerisch hinzu: »Die White Pine Cabin geht immer an das Paar, das am wenigsten lange zusammen ist, weil sie ein bisschen abgelegener steht. Da ist man komplett ungestört.« Sie zwinkert, und Connor läuft rot an. »Sehen wir uns beim Abendessen?«

»Ja, wir sind dabei«, versichert Connor ihr.

Endlich lässt Alexis mich los. Sie bedenkt mich mit einem Blick, den ich nicht zu deuten weiß, analytisch, aber abgemildert durch ein Lächeln. Dann streicht sie mir die Haare hinters Ohr und wirkt, als wollte sie noch etwas sagen.

Irgendwer hat mir diese Nachricht geschickt. Könnte es Alexis gewesen sein? Sie war höflich zu mir, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Damals habe ich ihre Lebhaftigkeit als Zerstreutheit gedeutet, aber ich vermute, dass sie immer alles aufmerksam beobachtet. Und ich habe keinen Zweifel, dass sie etwas unternehmen würde, wenn sie der Meinung wäre, dass ich die Falsche für ihren Bruder bin.

Alexis’ Mund schließt sich. Was immer sie sagen wollte, kommt nun doch nicht über ihre Lippen. Sie lässt ihre Hand sinken und tritt zurück.

»Ich sollte euch jetzt erst mal einziehen lassen«, sagt sie und steckt ihre Hände in die Jackentaschen. Sie verlagert ihr Gewicht auf ihre Fersen und hebt die Fußspitzen. »Connor, wenn du mal einen Moment Zeit hast … Ich muss was mit dir besprechen.«

Er zieht besorgt die Augenbrauen hoch. »Worum geht’s denn?«

Sie lächelt breit und falsch. »Das kann warten. Es läuft ja niemand weg.« Damit schwingt sie herum und wendet uns den Rücken zu. »Bis später!«, ruft sie und marschiert mit derselben sorglosen Eleganz über den Schnee, mit der sie in der Stadt über einen Bürgersteig geht.

»Sie kann ganz schön anstrengend sein«, sagt Connor, als sie außer Hörweite ist.

»Macht mir nichts«, sage ich zu ihm, was zumindest zu einem kleinen Prozentsatz der Wahrheit entspricht.

»Sie glaubt immer, einen beschützen zu müssen. Das kommt daher, dass sie die Älteste ist«, sagt er noch immer in diesem entschuldigenden Ton.

»Das passt«, sage ich gedankenverloren. Er schaut mich neugierig an, und ich erröte ein wenig. »Alexis – das bedeutet ›Beschützerin‹, kommt aus dem Griechischen.«

»Es ist mir schleierhaft, wie du dir das alles merken kannst«, sagt er liebevoll.

»Das kommt davon, dass ich als Kind viel allein war. Funfacts waren das Beste, um mit anderen ins Gespräch zu kommen«, erwidere ich.

»Und was bedeutet Theodora?«, fragt er.

Meine Kehle schnürt sich zu. »Geschenk Gottes«, sage ich möglichst leichthin und unbekümmert. Ich sage ihm nicht, dass das nicht mein echter Name ist – nicht wirklich. Es gibt Dinge, die Connor Dalton nicht über mich weiß. Nicht wissen darf.

»Wollen wir?«, fragt Connor. Er hebt die Koffer wieder hoch. Ich biete ihm nicht an, meinen selbst zu tragen, denn ich weiß, dass es für ihn eine Frage des Stolzes ist, Dinge zu tragen. Das gibt ihm das Gefühl, bodenständig zu sein, was ich liebenswert finde. »Tut mir leid, dass meine Mom noch nicht hier ist. Ich hatte gehofft, dich ihr vorstellen zu können, bevor …«

»Bevor du das ganze Rudel auf mich loslassen musst?«, frage ich. »Das wäre schön gewesen.«

»Wir sind keine beutehungrigen Wölfe«, tadelt Connor mich. »Außerdem hast du selbst ganz schön spitze Zähne.«

Ich blecke sie, um ihm zu zeigen, dass er recht hat.

Connor trägt unser Gepäck den restlichen Weg bis zur Hütte hoch, und wir treten auf die Veranda. An der Tür hängt, dem Namen der Hütte entsprechend, die Silhouette einer Kiefer aus Messing.

Drinnen ist es warm und hell erleuchtet. Ich drehe mich langsam einmal um mich selbst. Die Scotts haben mich einmal mit in eine Hütte genommen, als ich neun war. Dort war es kalt und feucht, und das Dach war undicht; ich verbrannte mich an dem Holzofen und bekam eine Brandblase an der Hand. Diese Hütte hier hat einen Parkettboden und eine vollständig eingerichtete Küche. Durch die offene Schlafzimmertür erblicke ich ein Kingsize-Bett.

Connor beobachtet mich mit besorgter Miene – wie so häufig. Schwer zu sagen, ob das sein natürlicher Gesichtsausdruck ist oder ob ich ihm einfach Sorgen bereite.

»Mm«, sage ich und grinse ihn an. »Wie ich sehe, werden wir uns ganz schön bescheiden müssen.«

»Wenn du lieber draußen ein Zelt aufschlagen möchtest …«, beginnt er, und ich knuffe ihm scherzhaft in den Arm. Er hält meine Hand fest, dreht sie um, schiebt meinen Ärmel hoch und küsst mein entblößtes Handgelenk – und das Tattoo, das es ziert: ein Blackwork-Libellenmotiv mit drei Kreisen dahinter. Dann zieht er mich an sich und küsst mich auf den Mund, langsam und absichtsvoll. Ich gebe einen zufriedenen Brummton von mir, löse mich aber von ihm.

»Führ mich herum«, sage ich mit gespielter Strenge. Und er kommt meinem Wunsch nach.

Die Führung dauert nicht lange; es gibt ein Schlafzimmer, ein geräumiges Wohnzimmer und eine voll ausgestattete Küche mit Arbeitsflächen aus Quarzstein und hochwertigen Geräten. Das Bad ist ebenso großzügig, die begehbare Dusche mit schimmernden blauen Fliesen ausgestattet.

»Urig«, sage ich, während wir durch die Räume spazieren, und meine Augenbrauen gehen bei jeder offenen Tür ein Stück weiter hoch. »Charmant. Reizend.«

»Die anderen Hütten sind teilweise schlichter gehalten«, sagt er in einem fast defensiven Ton, während ich testweise die Regendusche anstelle und meine Hand unter das Wasser halte.

»Ich beklage mich nicht«, versichere ich ihm lachend und drehe das Wasser wieder ab. »Du kannst mir nicht verübeln, dass ich ein bisschen ehrfürchtig bin. Deine Familie besitzt einen kompletten Berg, Connor.«

»Nicht den kompletten Berg«, protestiert er und grinst dann. »Nur die schönen Teile davon.«

»Haha.«

Connor legt eine Hand auf meine Schulter. »Wenn du auspacken und vielleicht unter die Dusche springen möchtest? Dann würde ich jetzt mal gehen, um rauszufinden, worüber Alexis mit mir reden wollte.«

»Oh.« Ich nicke krampfhaft. »Natürlich. Kein Problem.«

»Oder doch?«, hakt er nach.

»Sei nicht albern. Ich komme schon ein Weilchen allein klar«, sage ich, obwohl ich eigentlich nicht allein sein möchte, nicht jetzt, nicht hier. Es ist wichtig, dass ich nicht zu bedürftig erscheine. Zu schwach.

Er küsst mich erneut und tritt dann mit eingezogenem Kopf vor die Tür, ein Schwall kalter Luft weht herein. Ich stehe allein in dem stillen Haus, nur das Surren des Kühlschranks kann meinen Atem und meinen Puls übertönen.

Connor hat sein Handy auf dem Küchentisch liegen lassen.

Ich habe ein paar schlechte Angewohnheiten. Eine Tendenz, da hinzuschauen, wo ich nicht hinschauen sollte. Mir zu nehmen, was mir nicht gehört. Aber bei Connor bin ich bislang brav. Muss es sein.

Das ist nicht dasselbe, sage ich mir. Ich muss nur einen Kontakt überprüfen.

Ich nehme das Telefon und gehe dann zu der Stelle, wo ich meine Handtasche an der Tür abgestellt habe. Ich hole mein eigenes Handy heraus, entsperre es und rufe die Nachrichten auf. Es sind insgesamt fünf.

Ich weiß, wer du bist, steht in der ersten. Rasch gefolgt von der zweiten: Ich weiß, was du getan hast.

Und dann, ein paar Tage später, das:

Ich weiß, was du jetzt gerade machst.

Du machst einen Fehler.

Halt dich von Connor Dalton fern.

Jedes Mal, wenn eine der Nachrichten kam, hoffte ich, es wäre die letzte. Aber es ging immer weiter. Es könnte jemand sein, der mir in die Quere kommen will. Eine Konkurrentin um Connors Gunst. Jemand, der einen Groll gegen Connor hegt. Es gibt mindestens ein halbes Dutzend Erklärungen, die nicht das Worst-Case-Szenario sind.

Dass wirklich jemand über meine Vergangenheit Bescheid weiß. Über die Dinge, die ich Connor nicht erzählt habe – ihm nie werde erzählen können.

Ich entsperre Connors Handy, indem ich den Code eingebe, den ich ihn unzählige Male habe eintippen sehen. Ich gehe zu seinen Kontakten und scrolle zu Alexis’ Nummer herunter. Sie passt nicht. Aber natürlich ist Alexis zu schlau, um mir etwas über eine Nummer zu schicken, die zu ihr zurückzuverfolgen ist.

Ich öffne die Nachrichten, die sie sich schreiben. Die letzte ist von Alexis.

Wenn du hier bist, müssen wir reden. Allein.

Ich muss dir was zeigen.

Sie wurde vor einigen Stunden gesendet. Und jetzt ist Connor bei ihr, um herauszufinden, was so dringend ist.

Ich lege Connors Handy dahin zurück, wo ich es gefunden habe, und schlucke mein schlechtes Gewissen herunter. Dann gehe ich ins Schlafzimmer und sinke mit meinem Telefon in der Hand auf das Fußende des Betts.

Ich sollte es ihm einfach erzählen – alles. Er wird es verstehen.

Aber was, wenn er es nicht versteht? Was, wenn er nichts mehr mit mir zu tun haben will, sobald er es weiß?

»Ich kann nicht«, flüstere ich. Mein Blick verschwimmt. Ich wende mich meinem Handy zu, um Harper zu schreiben, dass wir gut angekommen sind. Kein Empfang. Ich stoße ein hohles Lachen aus und werfe das Telefon aufs Bett.

Nun ja, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich keine weiteren Nachrichten mehr bekommen werde.

Wir sind hier oben komplett von allem abgeschnitten.

3

Connor bleibt eine Stunde weg. Ich bürste mir die Haare, um die Knoten zu bändigen, die sich während der langen Autofahrt gebildet haben, trage eine geschmackvolle Menge Make-up auf und begutachte mich im Spiegel. Mein Haar liegt farblich zwischen Kupfer und Blond und reicht mir bis knapp unters Kinn. Ich habe eines dieser Gesichter, die gern als »apart« bezeichnet werden, was so viel heißen soll wie nicht allzu gefällig – breite Wangenknochen und weit auseinander liegende Augen, die je nach Licht grau oder blau aussehen. Connor findet mein Gesicht launenhaft: Ich habe einen kleinen Mund, aber ein Lächeln, das meine Wangen rund macht, und wenn ich sauer bin und meine Miene sich anspannt, wirkt es schnell streng und kantig.

Heute Abend muss ich versuchen, hübsch auszusehen, was bedeutet, dass ich ein Lächeln auf den Lippen tragen werde. Ich ziehe ein Outfit an, das ich für dieses Abendessen ausgewählt habe – einen Pulli mit Zopfmuster und eine Wollhose, die ich beide mit Connors Kreditkarte gekauft habe. Ich war überrascht, wie leicht es war, sie über den Kassentisch zu reichen, wie wenig ich mich dabei geschämt habe. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er je den Eindruck vermittelt hätte, dass es ihm etwas ausmacht, wenn ich Klamotten aus dem Secondhandladen trage oder dass ich ursprünglich nur zwei Paar Schuhe besaß. Oder wenn er, als er mir vorschlug, mir Kleider für die Reise zu kaufen, nicht so unbekümmert und gleichgültig geklungen hätte, als sollte ich ein Brot vom Bäcker mitbringen.

In diesen Klamotten sehe ich fast so aus, als gehörte ich hierhin.

Ich fühle mich auch fast so, als würde ich hierhingehören, obwohl ich es für unmöglich gehalten habe – dass ich irgendwo hin- oder zu jemandem gehören könnte. Mit Connor an meiner Seite durchs Leben zu gehen ist irgendwie anders. Die Welt scheint sich vor uns zu teilen und uns mit Bewunderung und Neid zu beobachten. Ich meine nicht wegen des Geldes oder der Kleider oder der schicken Menüs, obwohl es all das gibt: Speisen, die auf der Zunge zergehen, und geschmeidige Lederstiefel, die sich um meine Fesseln schmiegen, eine Träne aus Gold, besetzt mit einem Saphir, die an meinem Hals glitzert.

Ich meine, weil der Boden unter meinen Füßen plötzlich fest zu sein scheint. Weil ich Raum habe, um zu atmen, mich zu bewegen, meine Angst abzulegen. Geld ist nicht einfach nur Geld. Es ist Macht, Freiheit und Schutz.

Zumindest dachte ich das, bis diese Nachrichten kamen und sich plötzlich alles ganz und gar nicht mehr gewiss anfühlte. Ganz und gar nicht mehr sicher.

Ich schiebe diese Gedanken weg und lege ein scharlachrotes Tuch um meinen Hals. Dann betrachte ich mein Spiegelbild, überprüfe es auf Makel, auf Risse in der Illusion. Meine Fingerspitzen fahren über eine Falte in dem Stoff, und mich überkommt ein seltsam vertrautes Gefühl, das mich erschaudern lässt.

Ich habe nicht allzu viele Erinnerungen an meine frühe Kindheit. Vereinzelte Bilder, mehr nicht. Schnee; wie ich auf der Rückbank eines Autos sitze, während das Radio läuft; eine Frau mit einem roten Halstuch. Aber ich kann mich nie an ihr Gesicht erinnern.

Sah es aus wie meins?

»Theo?« Connor ist zurück. Ich eile aus dem Bad und fühle mich seltsam schuldig. Es muss wieder schneien, seine Haare sind mit Schnee bestäubt. Er tritt seine Schuhe auf der Fußmatte ab. Tiefe Falten kräuseln seine Augenwinkel.

»Hast du dich mit deiner Schwester austauschen können?«, frage ich, nicht neugierig, aber auch nicht nicht neugierig.

Er zögert kurz, bevor er antwortet. »Ja. Es ging nur um eine Familienangelegenheit. Tut mir leid«, sagt er, meinem Blick ausweichend. Das ängstliche Tier in mir zuckt zusammen. »Wir können bald zum Essen rübergehen.« Er bemerkt mein neues Outfit und das Make-up und blickt verdrossen drein. »Das heißt, sobald ich mich genügend frisch gemacht habe, um nicht total verlottert auszusehen neben meiner Freundin – Verlobten.«

»Gerade noch die Kurve gekriegt«, sage ich, und er zieht den Kopf ein. Es ist nicht so, dass ich irgendeinen Grund zur Klage hätte. Mein Ring liegt die meiste Zeit in meinem Nachttisch, und bei der Arbeit bleibt Connor »mein Freund«. Harper hat mich in ihrer zögerlichen »Ich mach mir ja nur Sorgen um dich«-Art mehr als einmal gefragt, ob ich die Dinge nicht ein wenig zu schnell vorantreibe. Natürlich tue ich das, möchte ich sagen. Schnell zu sein ist für mich die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben.

Stattdessen erzähle ich ihr, dass alles gut ist, dass es diesmal anders ist. Dass Connor mich liebt und ich bei ihm sicher bin. Sie tut so, als würde sie mir glauben, und macht sich weiter Sorgen.

Zwanzig Minuten später treten Connor und ich vor die Tür. Draußen ist es bereits dunkel, nur das goldene Licht aus der Hütte weist uns den Weg, bis Connor eine Taschenlampe einschaltet. Ich konnte schon immer gut im Dunkeln sehen, war schon immer geschickt darin, mich nach Gefühl zu orientieren, ohne einen Laut von mir zu geben. In meiner Kindheit war diese Fähigkeit essenziell. Jetzt ziehe ich die Dunkelheit beinahe vor. Das Licht blendet dich nur, und du erkennst nicht, was dahinterliegen könnte.

Außerdem brauchen wir kein Licht, um zu sehen, wo wir hinmüssen. Die prächtige Lodge hinter den Bäumen strahlt so hell wie ein Leuchtfeuer. Als wir an der Treppe ankommen, hebt zu unserem Empfang orchestrale Weihnachtsmusik an. Die Tür schwingt nach innen auf, und eine zierliche Frau kommt zum Vorschein. Ihr dunkles Haar glänzt wie Lack, es ist von grauen Strähnen durchzogen und zu einem strengen Nackenknoten gebunden. Einen Moment lang glaube ich, dass sie Connors Mutter sein muss, bis ich ihre Haltung und ihr freundliches, aber zurückhaltendes Lächeln bemerke.

Die Daltons sind natürlich nicht ohne Personal auf den Berg gekommen.

»Irina«, sagt Connor. »Schön, Sie zu sehen.« Er beugt sich vor und küsst die Luft neben ihrer Wange.

»Ah, Mr Connor. Wir haben uns ja lange nicht gesehen«, sagt sie mit einem osteuropäischen Akzent und tätschelt liebevoll seinen Arm. »Und das muss die mysteriöse junge Frau sein, von der wir schon so viel gehört haben.« Kühlt ihr Ton sich ab, als sie sich mir zuwendet? Sie faltet ihre Hände und legt den Kopf ein wenig schief, das Lächeln ist noch immer da.

»Ich bin Theo. Schön, Sie kennenzulernen«, sage ich, unsicher, ob ich ihr die Hand reichen soll, aber sie winkt uns bereits herein.

»Irina arbeitet schon länger für meine Familie, als ich auf der Welt bin«, sagt Connor, als wir eintreten. Wir legen unsere Jacken und Stiefel ab und schlüpfen in die eleganten Schuhe, die wir mitgebracht haben.

Irina tritt zur Seite und nimmt sich so zurück, dass sie praktisch gar keinen Raum einzunehmen scheint. »Die Daltons waren sehr gut zu mir«, sagt sie.

»Wie wunderbar«, erwidere ich in der Hoffnung, dass das die richtige Antwort ist.

Der Eingangsbereich der Lodge hat die Deckenhöhe einer Kathedrale, wodurch dort jede Menge Platz für den riesigen Baum ist, der die Mitte dominiert. Er ist mindestens vier Meter hoch und mit perfekt aufeinander abgestimmtem Schmuck in Gold- und Silbertönen behängt. Wir gehen um ihn herum und durch einen kurzen Flur, dann kommen wir in einen Raum, den ich in einem normalen Haus als das Wohnzimmer bezeichnen würde, aber Gesellschaftszimmer oder Salon wäre eine bessere Beschreibung. Die rustikalen Akzente bleiben erhalten: Naturholzbalken an der Decke, ein steinerner Kamin, ein Geweih an der Wand und ein Bärenfellteppich auf dem Boden, an dem der Kopf noch dran ist. Die bodentiefen Fenster und die Bar durchbrechen diese Illusion jedoch.

Alexis sitzt mit einem Martiniglas in der Hand an einem Ende eines langen weißen Sofas. Ihre Frau Paloma neben ihr nippt an einem Getränk, das wie Sodawasser aussieht. Sie trägt ein eng anliegendes kastanienbraunes Kleid, und ihr volles schwarzes Haar fällt ihr in kunstvollen Wellen über eine Schulter. Der Sohn der beiden, Sebastian, spielt vor ihnen auf dem Teppich mit einem Spielzeugauto. Er hat eine perfekte Schmachtlocke im dunklen Haar und trägt winzige Hosenträger über seinem Hemd.

»Da sind sie ja!«, sagt Alexis und erhebt sich. Wenige Sekunden später habe ich Küsse auf die Wange bekommen, Paloma die Hand geschüttelt und sowohl eine hinreißend förmliche Begrüßung von Sebastian als auch einen Drink erhalten.

»Ich hab dir ja gesagt, sie ist hübsch«, sagt Alexis an die Schulter ihrer Frau gelehnt, ohne sich die Mühe zu machen, die Stimme zu senken.

Paloma schnaubt leise. »Lex, bitte.«

»Ich weiß, ich bin schrecklich, du kannst mich nicht ausstehen«, sagt Alexis, und Paloma zieht die Nase kraus. »Hast du Grandma Louise denn schon kennengelernt, Theo?«, fragt sie mich dann.

»Noch nicht«, sage ich.

»Sie ist diejenige, bei der du Eindruck schinden musst«, informiert Alexis mich.

»Das hat Connor auch gesagt.« Ich stoße einen kleinen Lacher aus.

»Und er hat recht«, sagt jemand mit einer alten, aber stahlharten Stimme, und alle drehen sich zu der Frau um, die ins Zimmer kommt. Sie steht stocksteif da, die Hände hält sie vor dem Körper gefaltet. Sie muss in ihren Achtzigern sein, sieht aber jünger aus. Vielleicht kann man sich das mit lebenslangem Reichtum erkaufen – nicht Glück, aber glattere Haut und weniger Wehwehchen.

»Grandma«, sagt Connor, er klingt angespannt. Er möchte, dass alles perfekt läuft. Er möchte, dass ich perfekt bin, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ich habe das Gefühl, einen Knicks machen oder mich verbeugen oder einen kleinen Tanz aufführen zu müssen. Stattdessen stehe ich wie erstarrt da.

»Theodora Scott«, sagt die alte Frau.

»Einfach Theo.« Ich versuche, nicht so zu klingen, als wollte ich sie korrigieren.

»Und ich bin Louise. Sie können mich Mrs Dalton nennen.« Die Förmlichkeit ist beinahe erleichternd.

»Haben Sie vielen herzlichen Dank für die Einladung, Mrs Dalton«, sage ich. »Connor spricht oft über all die Zeit, die er schon hier verbracht hat.«

»Das ist eine ehrwürdige Familientradition bei den Daltons«, sagt Mrs Dalton zustimmend. »Idlewood wurde vom Großvater meines Mannes erbaut. Damals bestand es natürlich nur aus ein paar Blockhütten. Es hat über die Jahre viele Veränderungen durchlaufen. Dieses Gebäude hier haben wir hinzugefügt, nachdem die alte Lodge bei einem Feuer beschädigt wurde.«

»Es ist sehr schön«, sage ich.

»Ja, das ist es«, pflichtet sie mir bei. »Warum nehmen Sie nicht Platz, damit ich Ihnen ordentlich auf den Zahn fühlen kann?«

Ich lache, was mir als die richtige Reaktion erscheint. Paloma und Alexis rücken auf dem Sofa zusammen, und ich setze mich dazu und verschränke die Hände nervös im Schoß.

Die alte Frau legt den Kopf schief und taxiert mich. »Sie stammen also ursprünglich aus Kalifornien, Theo?«

»Aufgewachsen bin ich im Bundesstaat Washington«, antworte ich ruhig. »Aber ich bin von da weggezogen, um aufs College zu gehen, und danach nicht mehr zurückgekehrt.«

Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Und warum L. A.?«, fragt sie. »Ich hoffe, da waren keine Hollywood-Ambitionen im Spiel.«

Ich verziehe das Gesicht. »Nein, absolut nicht. Ich wollte immer irgendwo leben, wo es warm ist, und … keine Ahnung. Ich fühlte mich einfach dort hingezogen.«

»Und Ihre Familie?«, fragt sie. »Lebt sie noch in Washington?«

Mein Magen zieht sich zusammen. Das ist eine einfache Frage. Eine normale Frage, auf die normale Menschen eine einfache Antwort hätten. »Ich habe keine Familie.«

»Sie sind Waise?«, hakt sie nach, wieder mit einer hochgezogenen Braue. Ich nicke. Das ist nicht gelogen. Nicht wirklich. Aber vielleicht eine einfachere Version der Wahrheit, als ich erzählen könnte. »Mein Beileid. Das muss sehr schwierig sein.«

»Ist lange her.« Ich lächele – nur ein leichtes Hochziehen der Mundwinkel, hübsch, höflich. »Aber ich bin sehr dankbar, dass Sie mich in Ihrer Familie willkommen heißen.«

»Nun, das sehen wir noch«, sagt Mrs Dalton. Connor gibt einen erstickten Laut von sich. »Sie erwähnten das College. Haben Sie einen Abschluss?«

»Einen BA in Englisch«, sage ich.

»Und eine Anstellung?«

»Ich arbeite in einem Buchladen.« Das ist keine ideale Antwort, ihre Oberlippe kräuselt sich. »Ich spare Geld, damit ich mein Studium fortsetzen und meinen Master machen kann«, füge ich hinzu, und Connor schaut mich seltsam an. Ich weiche seinem Blick aus. Das sind keineswegs meine wahren Pläne, und ich weiß auch nicht genau, warum ich das gesagt habe. In die akademische Welt will ich wirklich als Letztes zurückkehren. Aber ich muss diese Menschen beeindrucken, und stellvertretende Leiterin einer Buchhandlung zu sein macht nicht viel her.

»In einem Fach, das praktischere Fähigkeiten vermittelt, hoffe ich«, sagt Mrs Dalton.

»Ich habe mich noch nicht entschieden«, stammele ich.

»Theo ist brillant. Sie war die Beste ihres Jahrgangs. Sie könnte alles machen, was sie will«, sagt Connor, der so tut, als würde er nicht zum ersten Mal von meinen akademischen Ambitionen hören. Ich nippe an meinem Drink, um meinen Gesichtsausdruck zu verbergen. Nur wenn ich ein halbes Dutzend andere aus dem Weg geräumt hätte, hätte ich eine Chance gehabt, Jahrgangsbeste in meinem College zu werden. Ich musste damals Vollzeit arbeiten. Ich habe Nachtdienste in einem Warenlager geschoben und morgens in viel zu vielen Kursen geschlafen, um auf einen perfekten Notendurchschnitt hoffen zu können.

Alexis wedelt mit der Hand durch die Luft. »Wie alt bist du? Vierundzwanzig? Das ist ja noch blutjung. Da hast du noch jede Menge Zeit, rauszufinden, wo du hinwillst.«

Ich erröte. Vielleicht bilde ich mir nur ein, wie spitz diese Bemerkung erscheint, aber es stimmt – ich bin jung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal heiraten würde, bevor ich dreißig bin, geschweige denn fünfundzwanzig. Eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt je heiraten würde.

»Ach, so jung ist das gar nicht«, sagt Mrs Dalton und schaut mich direkt an. »Wenn jemand früh erwachsen werden musste, merkt man ihm das an. Was anderes ist es, wenn jemand verhätschelt wurde und man ihm erlaubt hat, in einem Stadium der Verantwortungslosigkeit zu verharren.« Ihr scharfer Ton deutet an, dass sie jemand Speziellen im Sinn hat.

»Ich bin schon eine ganze Weile auf mich gestellt«, sage ich und wähle meine Worte, als würde ich versuchen, einer Fußangel auszuweichen. Jeder Satz fühlt sich wie eine Falle an, die jederzeit zuschnappen könnte. »Aber ich weiß nicht, ob mich das erwachsener macht oder einfach nur müder.« Ich versuche es mit Humor, doch sie lächelt nicht.

»Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie gelernt haben, für sich zu sorgen«, sagt sie. Ich öffne den Mund, um zu antworten, aber mir fällt nichts ein.

Dann kommt ein grauhaariger Mann ins Zimmer, und ich brauche mir nichts einfallen zu lassen. Connor steht auf. Magnus Dalton lässt den Blick über seine Familie gleiten. Er ist schmal – drahtig, nichts an ihm strahlt Schwäche aus. Er hat Connors markante Wangenknochen und dünne Lippen und die gleichen durchdringenden blauen Augen. Seine Haut ist wettergegerbt, und trotz des halb formellen Dresscodes trägt er ein Flanellhemd und Jeans.

»Nun«, sagt er, »wie ich sehe, hast du das arme Mädchen schon in Angst und Schrecken versetzt.«

»Wir unterhalten uns«, erwidert Mrs Dalton steif.

»Wir sollten jetzt essen«, sagt Magnus mit den Händen in den Taschen. »Irina sagt, dass alles bereit ist.«

»Aber es sind noch nicht alle da«, sagt Mrs Dalton.

Er schnaubt. »Ich bin zu alt, um auf die Jüngeren zu warten, bis ich etwas zu essen bekomme.«

Sie presst kurz die Lippen zusammen. »Dann lasst uns ins Esszimmer umziehen.« Sie steht auf. Ihre Bewegungen sind gerade bedächtig genug, um ihre Altersschwäche zu verraten.

Alle verlassen den Raum. Ich erhebe mich, setze mich aber noch nicht in Bewegung. Mir ist übel. Ich erhasche einen Blick von Connor, und er lässt sich zurückfallen.

»Du warst super«, sagt er.

»Ich hatte nicht erwartet, tatsächlich so auf den Prüfstand gestellt zu werden«, sage ich. »Ich kann nicht glauben, dass ich gesagt habe, dass ich noch mal zur Uni will.«

»Könntest du doch machen«, sagt er.

»Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig.« Ich schlage die Hände vors Gesicht. »Ich kann das nicht. Ich bin nicht – ich sollte nicht …«

»Tief durchatmen«, sagt er. »Du gehörst hierher, weil du zu mir gehörst. Alles andere spielt keine Rolle.«

»Was, wenn doch?«, frage ich ihn. »Was, wenn ich es vermassele und sie dir sagen, dass ich nicht gut genug bin?«

»Ich brauche keine Genehmigung von ihnen«, versichert Connor mir. Er nimmt meine Hand und streicht mit dem Daumen über meine Fingerknöchel. Sein Blick sucht meinen. »Du bist gut genug. Ich liebe dich. Wenn sie das nicht sehen können, ist das ihr Problem.«

Ich sauge zitternd die Luft ein. Er hebt mein Kinn und küsst mich sanft.

»Alles wird gut«, murmelt er. »Du wirst schon sehen.«

In seinem Leben gab es so selten Fehltritte. Er weiß gar nicht, wie leicht Dinge schiefgehen können.

»Deine Wimperntusche ist verlaufen«, sagt er und streicht mit dem Fingerknöchel über meinen Augenwinkel. Mir stehen erneut Tränen in den Augen.

»Dann sollte ich mal kurz verschwinden, um mich wiederherzustellen.«

»Ich kann auf dich warten.«

»Nein, geh du schon mal vor.« Ich schicke ihn weg. Er erklärt mir, wie ich zur Toilette komme, und nachdem ich ihm noch einmal versichert habe, dass er nicht auf mich zu warten braucht, trennen sich unsere Wege.

Auf der Toilette wasche ich mir die Hände, einfach um das kalte Wasser zu spüren, und tupfe mit einem Stück Klopapier die verlaufene Wimperntusche weg. Meine Augen sind leicht gerötet, aber nicht zu schlimm, finde ich.

Ich bin noch nicht bereit, wieder da rauszugehen. Ich gehe noch einmal alles durch, was ich gesagt habe, und hadere im Nachhinein mit mir.

Mrs Dalton möchte wissen, wo ich herkomme. Die Antwort ist, von nirgendwo. Die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Theodora Scott ist eine Fiktion, aber es ist die einzige Geschichte, die ich habe. Der Rest sind Fragmente. Weniger als das. Die Frau mit dem roten Tuch, das ferne Echo einer Stimme, deren Worte nicht mehr zu mir durchdringen.

Ein Traum von einem Winter und einem verzweigten Geweih und dem Bedürfnis, wegzulaufen.

An der Wand hinter mir hängt eine Karte – sie zeigt Idlewood. In der Ecke steht eine Jahreszahl: 1983. Höhenlinien zeigen die Form des Bergs. Der Großteil der Fläche auf der Karte ist von Wald bedeckt. Der Teich – der hier Idlewood Lake heißt, was eher optimistisch als korrekt ist – liegt genau in der Mitte, darüber die Grand Lodge und fünf Hütten hier und da verteilt, jede weit genug von der anderen entfernt, um genügend Privatsphäre zu gewährleisten. Eine Ecke der Karte ist versengt. Mir fällt ein, was Mrs Dalton gesagt hat – dass die Lodge bei einem Feuer beschädigt wurde.

Beschädigt, nicht zerstört. Das hier ist keine Familie, die etwas Heruntergekommenes wieder herrichtet. Nein. Wenn etwas kaputtgeht, muss man es loswerden, damit etwas Besseres an seine Stelle treten kann.

Also darf ich ihnen nicht zeigen, welchen Knacks ich habe.

4

Ich verlasse die Toilette mit gestrafften Schultern und wünschte, es würde sich weniger so anfühlen, wie in den Krieg zu ziehen. Im Foyer hängt ein Mann gerade einen dicken Wintermantel an die Garderobe. Ich werde langsamer, als ich näher komme. Er hat kurz geschorenes Haar und ein zerfurchtes Gesicht. Möglicherweise besaß es einmal dieselbe jungenhafte Ausstrahlung wie Connors, hat dann aber einen ernsteren Ausdruck angenommen. Das Klackern meiner Absätze macht ihn auf mich aufmerksam. Er dreht sich um – und erstarrt.

»Wer zum Teufel sind Sie?«, fragt er mich.

Ich blinzele kurz, trete dann aber ohne zu zögern vor, strecke meine Hand aus und lächele breit. »Sie müssen Connors Onkel Nick sein. Ich bin Theo. Schön, Sie kennenzulernen.«