Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Cátedra

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Letras Universales

- Sprache: Spanisch

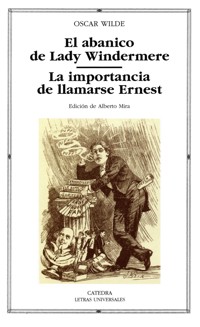

Con "El abanico de Lady Windermere" obtuvo Wilde su primer éxito teatral de público. La crítica fue más distante. Reconocía el ingenio de los diálogos, pero insistía en la poca originalidad de los motivos (el chantaje, el abanico comprometedor, la infidelidad conyugal). "La importancia de llamarse Ernest" pondría fin a la trivialidad de sus tramas. Empezando por el difícilmente traducible juego de palabras del título, Wilde consigue expresar en esta obra su visión del mundo en varios niveles: divirtiendo al público aristocrático y arreglándoselas para comunicar al espectador contemporáneo su credo individualista.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

OSCAR WILDE

El abanico de Lady Windermere

La importancia de llamarse Ernest

Edición de Alberto Mira

Traducción de Alberto Mira

Índice

INTRODUCCIÓN

1. El abanico de Lady Windermere

1.1. Un público estupendo: composición, estreno y recepción

1.2. Pecadores y necios: Wilde y el teatro victoriano

1.3. Corazones inconvenientes: ironía e inversión moral en El abanico de Lady Windermere

1.4. De la vida (dramática) de los objetos: cuando un abanico no es sólo un abanico

1.5. Ironía en la construcción dramática: el secreto y la clausura

1.6. Conclusión

2. «La importancia de llamarse Ernest»

2.1. Apología de la trivialidad: Earnest en la trayectoria de Wilde

2.2. Risa hueca: Wilde en Ernest según la crítica

2.3. Entradas, coincidencias y mentiras: Ernest como farsa

2.4. El revés de la trama: palabra y absurdo teatral en La importancia de llamarse Ernest

2.5. La paradoja como motor del absurdo

2.6. Lavar en público la ropa de cama: sátira y doble vida en Ernest

2.7. La gran sacerdotisa del victorianismo: Lady Bracknell en la farsa y en la sátira

ESTA EDICIÓN

BIBLIOGRAFÍA

EL ABANICO DE LADY WINDERMERE

Primer acto

Segundo acto

Tercer acto

Cuarto acto

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNEST

Primer acto

Segundo acto

Tercer acto

APÉNDICE

CRÉDITOS

INTRODUCCIÓN

Para Jorge.Ni ricos ni famosos, pero amigos.Porque son ya muchos años.

Oscar Wilde.

ESTA edición de dos obras de Oscar Wilde aspira a recuperar la modernidad del autor, hacerlo, en más de un sentido, nuestro contemporáneo. Frente a la tendencia de hacer de los autores clásicos objetos de veneración, la obra de Wilde se presenta como texto vivo que, en palabras de Kenneth Burke, puede utilizarse como «equipaje para la vida». Pero sólo a partir de la recuperación de los contextos en que se produce esta obra es posible una recuperación cabal de su actualidad. Dado que la trayectoria vital de nuestro autor es bien conocida, me limitaré aquí a bosquejarla con breves trazos. Para el lector interesado, la fuente de información principal es Oscar Wilde, de Richard Ellmann. No sólo se trata de la mejor biografía de Wilde, sino de una de las obras maestras de la escritura biográfica según la tradición anglosajona: documentada, crítica, generosa y honesta con los posibles huecos en los datos.

Oscar Fingal O’Flaherty Wills Wilde nace en Dublín el 16 de octubre de 1854. Es el hijo menor de Jane Esperanza Francesca Wilde, una mujer comprometida con la causa del nacionalismo irlandés, y de William Robert Wilde, médico de ojos y oídos cuya carrera se vería truncada por un escándalo sexual. Tuvo una sólida educación en el mejor colegio del país, hasta que gracias a una beca, se traslada a Inglaterra para cursar estudios de lenguas clásicas en la Universidad de Oxford. El traslado fue definitivo: nunca volvería a residir en un país que echó poco de menos. Oxford estaba en aquella época dominada por los vástagos de las clases acomodades inglesas, y Wilde en aquel ambiente no podía ser más que un outsider: era imposible que un irlandés sin demasiadas conexiones y escasa afición al deporte se integrase bien en aquel contexto. Pero a partir de esta excentricidad va construyéndose una personalidad espectacular y exhibicionista para la que encuentra inspiración en el dandismo y en ciertas teorías que, frente a la práctica del realismo cada vez más en boga, proclamaban que el placer, y no la fidelidad fotográfica, era el único objeto de la práctica artística. El papel de la voluntad en la construcción del yo será una de las claves de la filosofía wildeana. Orbita en torno a los círculos de John Ruskin y Walter Pater. Nace en Oxford el Wilde esteta, todo un personaje que deslumbrará a la alta sociedad londinense a partir de 1878.

En cierto modo el dandismo está reñido con cualquier tipo de ocupación útil. Tras unos intentos no muy exitosos de forjarse una reputación literaria como poeta, Oscar Wilde descubrirá que puede encontrar un lugar en la sociedad a partir de su ingenio, de la máscara creada en sus años oxonienses. En 1882 era el correlato de uno de esos famosos contemporáneos que no se sabe muy bien a qué se dedican: en la mente del público se asociaba al credo esteticista y su fama se debía sobre todo al tratamiendo satírico que de su figura hacían semanarios cómicos como Punch o a la aparición de un personaje que se asemejaba a él en la opereta de Gilbert y Sullivan Patience. Precisamente a esto se debe la oferta de convertirse en conferenciante y de realizar una extensa gira por Estados Unidos como embajador del credo esteticista. En esa época empieza a coquetear con el teatro. En 1880 había escrito una obra, Vera, o los nihilistas, en la que se encuentran algunos elementos que reaparecerán en su producción: la importancia del diálogo, el ingenio, la ambigüedad moral.

Al regresar de una segunda gira por Estados Unidos en 1884 contrae matrimonio con Constance Lloyd, con la que tuvo dos hijos: Cyril (1885) y Vyvyan (1886). Hasta aquí, su homosexualidad se había expresado de manera que quizás resultaría difusa para el observador contemporáneo, aunque en parte esto se debe a los profundos cambios que estaba sufriendo la delimitación de la homosexualidad en el periodo. Ellmann sitúa la afloración de una consciencia de la propia homosexualidad en 1886. Esta fecha coincide con un periodo de exploración febril, en la vida y en el arte, que en poco más de ocho años dará lugar al grueso de su creación literaria. No cabe duda de que al asumir su marginalidad sexual Wilde consigue liberar su creatividad. Son sus escritos de finales de los años ochenta y principios de los noventa los que le han convertido en una figura clave de la modernidad. El retrato de Dorian Gray es una novela amoral en la que la doble vida desempeña un papel importante, mientras que ensayos como «La decadencia de la mentira» siguen resultando provocadores aun después de la edad de oro del realismo.

En 1892 estrena su primera obra de éxito, El abanico de Lady Windermere. A partir de ese momento se convertirá en un dramaturgo famoso, celebrado en los salones de la alta sociedad. Es también en ese momento cuando, tras años de experimentación sexual, conocerá a Lord Alfred Douglas («Bosie»), un joven aristócrata, algo petimetre, arrogante y con ínfulas artísticas. Para entender esta relación hemos de pensar en términos de diferencia de clase: el arribista irlandés, famoso por derecho propio, y el aristócrata que jugaba a ser oveja negra por irritar a su padre, el marqués de Queensberry. Y precisamente el mal genio de un padre violento e influyente acabaría por llevar a Wilde al banquillo de los acusados en abril de 1895. Antes de ese momento, tres éxitos teatrales jalonan la carrera de Wilde: Una mujer sin importancia no supone un gran avance en el modelo introducido con Lady Windermere, en Un marido ideal vemos al dramaturgo acercándose al teatro de Ibsen; La importancia de llamarse Ernest, de 1895, es su obra maestra.

A partir de una nota del padre de Lord Douglas en la que se acusaba a Wilde de «pretender ser un sodomita», los acontecimientos se precipitan. Instigado por Bosie, Wilde pone al marqués de Queensberry en el banquillo por difamación. Pero fracasa y a partir de revelaciones en este juico se instruye un segundo proceso en el que Wilde será acusado de «indecencia». La sociedad británica se vengará del arribista haciéndole sufrir la sentencia más severa posible según una reciente ley (la Enmienda Labouchere) que prohibía la sodomía en público o en privado. Wilde pasó dos años en la cárcel, condenado a trabajos forzados. El estado de su espíritu en esa época quedó reflejado en De profundis, concebido como una carta a Lord Douglas llena de amargura. En ella vemos a un hombre roto, humillado, que trata de dar sentido a su situación a través de la escritura.

Wilde nunca se recuperó de la experiencia carcelaria. Se estableció en Francia en 1897, pero vivió como un paria, incapaz de escribir, acosado por las deudas, rechazado por la mayor parte de sus viejos conocidos. Murió en París, enfermo y arruinado, el 30 de noviembre de 1900.

1. «ELABANICODE LADY WINDERMERE»

1.1. Un público estupendo: composición, estreno y recepción

El señor Wilde es capaz de un cinismo brillante, pero cuando hace uso de lo sentimental, parece carecer de la simpatía, esencial para ello. Con todo, es capaz de ser absolutamente interesante, y brillante, y éstas son características que contribuirán a que El abanico de Lady Windermere sea un éxito. Desarrollar a un personaje en la acción dramática es sin duda el objetivo más elevado de la escritura teatral. Y el señor Wilde lo intenta, por lo menos con las mujeres de la obra, pero su desarrollo no siempre parece fiel a la realidad.

Crítica del Sunday Times,21 de febrero de 1892

El abanico de Lady Windermere se estrena en el teatro St James el 20 de febrero de 1892. Tras una serie de experiencias teatrales frustrantes, Wilde obtiene con esta obra su primer gran éxito de público. La crítica, en cambio, fue más distante. Todos hablaban del ingenio en los diálogos, pero también insistían en que se trataba de una trama urdida a partir de motivos (chantaje, abanico comprometedor, infidelidad conyugal) que habían visto en numerosas ocasiones; el énfasis en la trivialidad de las tramas perseguiría a Wilde hasta el estreno de La importancia de llamarse Ernest.

Sus tentativas previas, mucho más originales, habían resultado desafortunadas. Vera; or, the Nihilists o The Duchess of Padua son obras cultas y farragosas, dentro de las coordenadas del esteticismo «moderno». Vera, o los nihilistas daba una visión estética del anarquismo. La duquesa de Padua buscaba inspiración en el modelo del teatro jacobino y, en concreto, en La duquesa de Amalfi, de John Webster, y rodeaba a los personajes de las brumas de la estética decadente. Una tragedia florentina seguiría pautas similares. El esteticismo era, no obstante, cuestión de minorías, y es fácil comprender las dudas de los directores de compañías teatrales en Nueva York y Londres. El único motivo para situar una obra en el pasado era el espectáculo: trajes, tramoya, multitudes. El pasado era lo pintoresco, pero también el lugar para acciones desmesuradas, de exceso operístico. El pasado estaba bien para Gilbert y Sullivan. Nuestro dramaturgo creaba un pasado que recordaba al ideal decadente: un pasado de estetas serenos y atmósferas evanescentes que no iba a atraer al público a los teatros.

Según su punto de vista, una obra como El abanico de Lady Windermere era una concesión al gusto popular, y en cierto modo un paso atrás: partía de las convenciones y de los mecanismos del melodrama contemporáneo de carácter conservador. Salomé, que esperaba estrenar a continuación, era el tipo de teatro más cercano a sus inclinaciones. Pero Salomé no se representaría en mucho tiempo (y del original en francés se destacó que era ideal para ser representado sólo por actores con acento inglés) por problemas de censura (estaba prohibido poner en escena pasajes basados en la Biblia, aunque la supuesta inmoralidad no ayudó), lo cual, unido al éxito de su primera comedia de salón, sella el destino de Wilde como dramaturgo en los próximos años. Una mujer sin importancia y Un marido ideal contienen las mismas virtudes y defectos atribuidos a Lady Windermere: se trata de tramas tradicionales en las que el pasado vuelve a las vidas de los (a menudo «las») protagonistas y en la que los modales y las convenciones del victorianismo se tratan con ironía. La segunda es su obra más «ibseniana», y a la crítica social se suma un problema de ética. En general, se evitará la grandilocuencia y el gesto melodramático, y la brillantez del diálogo tiende a ahogar el drama, que a veces parece mero apéndice. Pero, en realidad, la descalificación se basa a menudo en lecturas superficiales. En sus tres obras de salón, Wilde se esfuerza por dar un giro eminentemente personal al modelo en cuyas coordenadas trabaja.

En 1908, el crítico C. E. Montague recordaba el estreno de A Woman of No Importance: «ya hacía mucho que se había alzado el telón y la gente se preguntaba “¿Tendremos obra?” Mucha conversación, poco drama» (las críticas contemporáneas proceden de Tydeman, ed., 1982). La anónima crítica del Sunday Times con que dábamos inicio a este apartado resume el sentir general sobre Lady Windermere. Es uno de los sambenitos, hasta cierto punto justificados, que aparecerían en la discusión de las tres primeras comedias de Wilde. Y, sin embargo, la hipertrofia del ingenio, la asfixia del drama por el exceso de paradojas, tienen una función, como se verá, que no fue entendida por la crítica contemporánea. Quizá sea oportuno insistir que ello no se debe necesariamente a la legendaria ceguera de la crítica para reconocer el talento (una leyenda que el propio Wilde difundiría en muchas ocasiones): sólo un puñado de críticos de cada época sabe reconocer el genio en lo nuevo. En realidad, es imposible reconocer a priori qué torpezas formales se convertirán en rasgos de genio, qué presuntos defectos se convertirán en corrientes de vanguardia. Hoy nos puede parecer absurdo, pero en 1892 el teatro de Wilde dejaba mucho que desear según el (ciertamente limitado) horizonte de expectativas establecido por otros artesanos del teatro: lentas, faltas en acción, melodrama o suspense original, no ofrecían aquello que el crítico buscaba.

Con Lady Windermere, Wilde buscaba su lugar al sol en los escenarios londinenses tras años de fracasos. De hecho fue el empresario George Alexander quien, tras descartar The Duchess of Padua (con la excusa de que los decorados serían demasiado costosos, aunque a esto hay que añadir que la comedia de salón era su especialidad), sugirió al autor que escribiera algo de tema moderno. No fue una obra fácil de escribir. Una carta a Alexander fechada en febrero de 1891, un año antes del estreno, ya muestra al dramaturgo a punto de tirar la toalla: «no puedo hacer a esta gente real», escribe, y se trata de una cita significativa en un autor de conocido desprecio por el realismo. Hay que decir que el consenso crítico sigue siendo que no lo consiguió (en particular, el personaje de Lord Windermere resulta acartonado y carente de vida). Es evidente que, al intentar una comedia de salón, literariamente se hallaba como pez fuera del agua. Conocía, claro está, los ambientes en que se desarrollaría la acción, y evidentemente a los modelos de sus personajes, pero no dominaba las convenciones dramáticas y no sabía darles forma teatral. Los manuscritos pasaron por varias versiones en las que se introdujeron importantes cambios. Según el estudio de Ian Small (en Small, ed., 1999, págs. xxxv-xxxviii), Wilde siempre tuvo claro que su obra criticaría sutilmente las convenciones sociales como ideología hegemónica, así como la hipocresía en los mecanismos que regían la vida de la buena sociedad londinense. Esto puede comprobarse al estudiar las sucesivas versiones mecanografiadas por las que pasa la obra (todavía denominada «Una buena mujer»). En numerosas ocasiones cambia de opinión al tratar de la distribución del material dramático, de los personajes, de la anécdota (más adelante veremos las consecuencias de tales titubeos sobre el significado de la obra). Los manuscritos revelan a un autor principiante, dubitativo que, frente al experimentado Alexander (director y primer actor de su propia compañía), trata de afirmar su autoridad. De hecho, el periodo de ensayos no fue fácil y estuvo dominado por discusiones con Alexander, en las que el buen olfato teatral del segundo prevaleció sobre las ideas más abstractas de Wilde. Los detalles de sus diferencias de criterio quedan claramente expresados en su carta a Alexander de febrero de 1892 (sin fecha) (Hart-Davis, comp., 1979, págs. 102-103).

La noche del estreno ha pasado a ser uno de los momentos estelares de la vida de Wilde y constituye una pequeña leyenda en la historia del cotilleo teatral: no sólo aparece relatado en las biografías, sino que constituye una de las imágenes que compendia al Wilde del cine. Wilde, el filme de Brian Gilbert, utiliza el momento para mostrarnos al Wilde triunfante. De manera algo anacrónica, en su adaptación de Un marido ideal, Oliver Parker nos presenta a los personajes que asisten a una representación de La importancia de llamarse Ernest, al final de la cual sale el dramaturgo a ofrecernos el discurso de agradecimiento de El abanico de Lady Windermere. En unas breves frases, Wilde nos retrata al personaje público que quería ser:

Señoras y caballeros: he disfrutado muchísimo de la velada. Los actores nos han ofrecido una interpretación encantadora de una obra deliciosa, y su apreciación ha sido de lo más inteligente. Mis felicitaciones a todos ustedes por el gran éxito de su actuación, que me lleva al convencimiento de que usteden tienen de esta obra una opinión casi tan elevada como yo mismo.

Son las palabras de un narcisista irredento, convencido de que la representación que el público acaba de ver no es más que un ornamentado pedestal para un ego de proporciones épicas. Lo que el público reconoció en la obra fue precisamente lo que hizo a la crítica fruncir el ceño: el modo en que se distanciaba del modelo predominante. Si las convenciones son las de la comedia de salón, las constantes de la escritura de Wilde también aparecen claramente. En la obra encontramos, temas y motivos wildeanos, como, por ejemplo, el ingenio de Lord Henry Wotton, la ambigüedad moral del Dorian Gray, algunos nombres utilizados en los relatos (especialmente en «El crimen de Lord Arthur Saville») y la mirada satírica de sus ensayos, así como una mirada estética y una actitud dandi sobre las estructuras sociales.

No debe sorprendernos que la crítica encontrase mucho a faltar en su primer intento de escribir una obra contemporánea. En estos momentos, Wilde era conocido como un personaje algo pomposo, extravagante, una curiosidad. Era, a los ojos de la crítica, salvando las distancias, como esos «famosos profesionales» de hoy día que no se sabe muy bien por qué son famosos. Su personalidad pública tenía cierta originalidad, pero carecía de la disciplina requerida por la escritura teatral, y las reseñas reflejan este prejuicio. Así, cuando la crítica se quejaba de la falta de acción, de la convencionalidad de los personajes, del diálogo y de la falta de conflicto estaba en lo cierto: evidentemente, gente como Pinero o Jones eran más diestros en el manejo de los mecanismos del melodrama victoriano. Los parámetros con los que se juzgaba a Wilde no le permitían salir muy bien parado. Sin embargo, al centrarse en lo que la obra «no tenía», la crítica ignoraba el trabajo de Wilde no sobre la trama o la caracterización, sino sobre el lenguaje y el sentido último de la obra. El teatro victoriano y sus maestros hoy han pasado a la historia, mientras que Wilde sigue siendo representable y sigue llenando teatros.

Dos aspectos condicionan la recepción del teatro de Wilde en la última década del siglo XIX. El primero lo constituye el marco genérico al que pertenece. La comedia de salón, con tintes melodramáticos y un fondo moralizador era lo que llenaba los teatros del West End. Aunque las clases altas de Londres eran muy aficionadas al teatro, sus gustos eran limitados. Las graciosas operetas de Gilbert y Sullivan, los melodramas y las suaves farsas de Henry Arthur Jones y Arthur Wing Pinero, junto con alguna obra «de importación», especialmente francesa, ofrecían tramas predecibles con un sentido más predecible todavía. El teatro no tenía que desafiar la visión del mundo de una clase social que, después de todo, no era muy dada a cuestionarse a sí misma: Londres era todavía metrópoli imperial, los cuantiosos beneficios de las explotaciones coloniales alcanzaban en estos años las cotas más altas. En cuanto a las clases populares, el mero hecho de ir al teatro satisfacía sus necesidades de espectáculo, y en cualquier caso no era en el West End donde se iba a sentenciar el fin de la aristocracia británica; no se trataba de un público que supiera cómo leer rebeldía social en la literatura y no la esperaban. Como sucedería treinta años más tarde con el cine de Hollywood, se trataba de textos escritos a partir de una receta (a menudo una receta que servía para legitimar el statu quo), aunque esto no significa que no hubiese en ellos lugar a la emoción. Suicidios, autoinmolaciones, incluso apasionado amor, estaban presentes. Pero las emociones del espectador siempre eran guiadas en la misma dirección: «los buenos acaban bien, los malos acaban mal, por eso se llama ficción», dice una sentenciosa señorita Prísima en La importancia de llamarse Ernest, y con ello resume lo que el espectador medio esperaba de la conclusión moral de las obras. De lo contrario, habría quedado desorientado: nadie quería poner demasiado esfuerzo en una obra de teatro que era, al fin y al cabo, entretenimiento. La novela podía tener un fin social más claro (uno la leía a solas), el teatro era para pasar el rato. No resulta extraño que la tensión entre acciones individuales y convención social pasase casi desapercibida en estas condiciones.

Un segundo aspecto de recepción a tener en cuenta para entender las reacciones a Lady Winderemere es el carácter del teatro como actividad social, como punto de encuentro. Se iba al teatro para dejarse ver, para establecer contactos matrimoniales, para encontrarse con amantes en público. Era importante que la obra en sí no requiriese demasiada atención. Esa resolución a «no pensar» o «no prestar atención» tiene efectos importantes sobre el espectáculo en cuestión: por una parte, supone un golpe mortal a la gama de significados posibles; por otra, puede ser un aliciente para los dramaturgos-amanuenses, que han de buscar nuevas maneras de decir lo mismo. En consecuencia, el teatro tardovictoriano es en gran medida trivial: dice pocas cosas y las suele decir de maneras muy parecidas. No refleja el mundo porque no era para eso que los victorianos iban al teatro, pero por supuesto tampoco trata de cambiarlo. Simplemente, se trata de manener las ilusiones; cabe insistir, los buenos acababan bien, los malos acababan mal, y ya está: después de todo, por eso se llama «ficción». De nuevo, esta actitud hacia el espectáculo teatral hacía que cualquier sustancia en el texto resultase difícil de asimilar.

Sería reduccionista, sin embargo, ignorar ciertos fenómenos de los escenarios europeos que, a pesar de todo, empezaban a dejarse sentir en la tradicional Inglaterra. El teatro del dramaturgo noruego Henrik Ibsen supuso una auténtica llamada de atención a los escenarios británicos. Aunque se trató de un autor debatido y alabado por críticos prominentes, como William Archer y Bernard Shaw, sus obras se juzgaban atrevidas y escandalosas, y su influencia sobre lo que se consideraba teatro convencional tarda en dejarse ver. El estreno londinense de Casa de muñecas tiene lugar en 1889, en un pequeño teatro-club, al margen de los grandes circuitos comerciales. En cualquier caso, Ibsen es la presencia más revolucionaria en los escenarios ingleses hasta la llegada de Harold Pinter, y Bernard Shaw le debe lo mejor de su impulso y de su técnica dramática. A pesar de una indudable admiración, la habitual desconfianza por todo lo que viene de fuera, así como el carácter serio y antimelodramático de un teatro que plantea problemas serios, hicieron la penetración de Ibsen lenta. Será precisamente Shaw quien adapte el ibsenismo a la mentalidad inglesa. Su primera obra, Widowers’ Houses se estrenó con la intención de introducir la obra del dramaturgo noruego en Inglaterra cuando Shaw era poco más que un crítico de teatro que había escrito narrativa, en 1892, el año del estreno de Lady Windermere. En ella se plantea el problema de los beneficios obtenidos gracias al alquiler de alojamiento de baja calidad. Seguiría otra obra eminentemente ibseniana, como Mrs Warren’s Profession, también estrenada en condiciones precarias en 1902, que incide de nuevo en la trama arquetípica de «los pecados de los padres»: en este caso, la señora Warren se ha hecho rica gracias a una cadena internacional de prostíbulos, y al descubrirlo, su hija decidirá renunciar a esos beneficios y dedicarse al trabajo. Una de las preocupaciones de Shaw era la de las posibilidades laborales de las mujeres. Como vemos, en ambos casos se trataba de un teatro atento a las articulaciones entre clases sociales, mientras que Wilde mirará hacia las relaciones dentro de una misma clase. The Philanderer, ya en 1907, entra en los circuitos comerciales. Hasta entonces, Hedda Gabler o Casa de muñecas se consideran obras sospechosas, que no hacen lo que el teatro debería hacer: tienen la arrogancia de proponer que lo importante de una noche en el teatro es lo que se dice sobre el escenario, y no la conversación en el vestíbulo, el cotilleo en el ambigú o la vida privada de la actriz principal.

Unos meses antes del estreno de Lady Windermere en Londres, se publica el volumen de Shaw The Quintessence of Ibsenism, que legitima la obra ibseniana en Inglaterra. Si bien es posible leer la influencia de Ibsen en Lady Windermere, hace falta cierta atención para ello. Wilde fue un admirador de Ibsen, pero sus ambiciones en este momento eran distintas: Lady Windermere se parece más a una obra de Pinero (realizada con una habilidad y capacidad satírica de las que éste carecía) que a Casa de muñecas. Para Ibsen, lo importante es el conflicto entre personaje y convenciones sociales, que analiza en profundidad, como el cirujano que extirpa un tumor con su bisturí. Sus héroes, como sucede con Un enemigo del pueblo, se enfrentan al poder y a la corrupción del dinero y de las clases altas. Ibsen es un dramaturgo a menudo vehemente que cree en lo que dice. Wilde es un dramaturgo que con una máscara de frivolidad nos advierte que no hay que tomarse nada en serio nunca, lo cual no quiere decir que siempre tengan que aceptarse las cosas tal como nos vienen dadas. Desde el principio, se propone concentrarse en las superficies, en especial en la superficie lingüística de sus personajes para mostrar, en sus propias palabras, «el conflicto entre nuestras simpatías artísticas y nuestros juicios morales». La situación se repetiría en 1895 con Un marido ideal, que contiene un núcleo de ética profesional, pero envuelto en el cinismo de Wilde que contrasta con la sentida voluntad radical de Ibsen en obras sobre idealistas. En Un marido ideal, Robert Chiltern ha construido su fortuna y su posición social a partir de un acto de corrupción, pero la trama «le perdona». ¿Hay un elemento de crítica social? ¿Se nos quiere decir que la sociedad favorece a los suyos y castiga a quienes se oponen a ella? ¿O se sugiere que el pasado realmente no importa? Para el espectador contemporáneo puede resultar frustrante una obra que parece apuntar hacia un fondo ético para luego imponer un final feliz en que los conflictos se desvanecen como por encanto.

1.2. Pecadores y necios: Wilde y el teatro victoriano

En Inglaterra, la única relación entre literatura y teatro es el programa de mano.

Algunas máximas para instrucciónde los excesivamente educados

Pero la comparación más fructífera será la que establezcamos con el tipo de teatro al que Wilde se asociaba y según cuyas convenciones escribía. The Second Mrs Tanqueray, de Arthur Wing Pinero, que se estrena el año siguiente a Lady Windermere, proporciona el punto de referencia que necesitamos. Ambas tienen lugar en entornos similares de clase y tratan de los mismos temas: el matrimonio, la fidelidad, la esposa caída, la mujer con un pasado, el marido comprensivo. Se trata, después de todo, de motivos que llevaban más de una década como materia dramática, y los parecidos ponen de manifiesto que Wilde parte del modelo, pero también que en él situará algunas de sus preocupaciones particulares.

Las diferencias de método y perspectiva entre los dos dramaturgos resultan especialmente evidentes en sus respectivos tratamientos del personaje de la mujer caída. En la obra de Pinero, un maduro viudo, Aubrey Tanqueray, anuncia solemnemente a sus amigos más íntimos (a los que ha convocado a una cena de despedida) que ha decidido casarse con una mujer «a la que sus esposas van a despreciar» y que para no enturbiar su amistad se va a vivir a su mansión campestre. Desde el principio de la obra, Pinero siente la necesidad de hacer pagar a la segunda señora Tanqueray por haberse situado en los márgenes de la sociedad: nótese que no se cuestiona el buen juicio del marido, probo hombre de fortuna después de todo; no se le critica por querer casarse con una mujer más joven. Tampoco se sugiere que haya nada malo en el oprobio que la sociedad mostraría hacia la mujer con un pasado. Pinero se expresa con la vehemencia de Ibsen, pero sin su agenda progresista: La segunda señora Tanqueray no es una obra feminista ni socialista ni trata de moralizar sobre el comportamiento de las clases adineradas. El matrimonio, en sí, no se presenta como una tragedia: a continuación, se nos aclara que Tanqueray conoce el pasado de su futura esposa, pero después del anterior matrimonio con una mujer frígida, cree que Paula Ray, que así se llama, será una buena esposa; quiere retirarse al campo con ella y espera así alejar la amenaza del orden social. También se pone cuidado en tranquilizar al espectador: Paula es una buena mujer, desafortunada pero sin mala intención y básicamente honesta. Sin embargo, el pasado no puede dejarse atrás tan fácilmente y Paula tiene que pagar por sus errores. A pesar de una notable falta de pretensiones artísticas o morales, la convención del castigo al transgresor determinará la clausura. Los transgresores en Wilde generalmente llegarán a la conclusión con ligeras amonestaciones. La convención genérica parece exigir, por lo menos, la redención (en la comedia) y, en muchos casos, la muerte (en el melodrama). La crítica ha señalado la doble moral en este tipo de obras: por una parte, se trata de comprender al personaje (un impulso que procede de la tradición liberal humanista), por otra, no se le «comprende» hasta el extremo de darle un final feliz. La convención de clase determina el desarrollo dramático.

Hay algo tranquilizador en la aniquilación de la presunta amenaza. En Mrs Tanqueray el conflicto se produce en el segundo acto, cuando las dificultades en las relaciones entre Paula y Ellean, la hija de Tanqueray, resultan insuperables. Ellean es el vivo retrato de su madre: una puritana que siente gran incomodidad ante la escandalosa reputación de su madrastra. Sus tácitas acusaciones hacen sentirse culpable a Paula, y la situación llega a un momento crítico cuando la muchacha se enamora de Hugh Ardale, un capitán del ejército con quien Paula cohabitó años antes, llevada por la pasión. El sentimiento de culpa, el rechazo de su hijastra, las sospechas de su marido y el ostracismo social empujarán a la segunda señora Tanqueray al suicidio. A pesar de que la tesitura del personaje produce cierta lástima, hay una fuerte lógica dramática en el suicidio, que sólo puede incomodar al espectador contemporáneo.

Una obra como Casa de muñecas, de Ibsen, podría provocar sorpresa y dar motivo a la reflexión: «las cosas no son así, pero deberían: más mujeres deberían liberarse de las cadenas». La segunda señora Tanqueray, por el contrario, sirve para confirmar lo que el espectador al que va dirigido pensaba ya antes de que se alzase el telón: «sí, así son las cosas y está bien que así sean: una mujer nunca puede librarse de su pasado, no importa su propósito de enmienda o su entereza moral; quien la hace la paga». Oscar Wilde, por su parte, invitará al espectador en su tratamiento del tema a una tercera actitud: «las cosas no tienen por qué ser como normalmente se piensa: si una mujer es lista, puede salirse con la suya sin llegar a desafiar las normas de la sociedad; su pasado no tiene por qué lastrarla». Si Ibsen propone una perspectiva radical y la de Pinero representa la moral hegemónica, el tratamiento del destino de la señora Erlynne en El abanico de Lady Windermere sólo puede describirse como cínico.

La segunda señora Tanqueray sigue resultando representable. Al menos con una interpretación central fuerte y buenos valores de producción. Pero el mundo que pone ante nosotros nos resulta indiferente y el destino de Paula es melodramático, sin el menor sentido de la justicia. No puede pedirse que el espectador comparta en absoluto los presupuestos de la obra: cien años de feminismo y otros tantos de teatro realista hacen imposible cualquier tipo de identificación. Al espectador contemporáneo le resulta difícil creer que una situación como la que la obra construye pueda conducir al suicidio: hay otras salidas, las cosas pueden hablarse. Suele haber algo de arqueología en los esfuerzos por recuperar al polvoriento Pinero. El abanico de Lady Windermere puede funcionar, es cierto, de manera similar. Oscar Wilde, convertido en «Oscar Wilde», puede ser el autor canónico en cuya obra aparecen las estrellas del West End. Una producción de Peter Hall del año 2002 ofrecía un reparto con guiño: el papel de Lady Windermere lo representaba Joely Richardson, la señora Erlynne era su madre en la vida real, Vanessa Redgrave. La maternidad, el secreto que se desvela lentamente a lo largo del original, viene dada aquí ya desde el reparto.

Sin embargo, incluso en la actualidad, Lady Windermere puede ser más que una excusa para un reparto con gancho: compartimos la opinión de Richard Ellmann de que se trata de una obra mucho más compleja, mucho más conseguida y mucho más relevante de lo que la crítica ha querido ver. Hay que mirar no hacia la anécdota dramática, sino hacia el trabajo de Wilde en términos de lenguaje y sociedad, de convención y transgresión. De hecho, la mencionada producción de Hall era algo más que la recuperación de un clásico con un reparto curioso: desde el principio, en una especie de preludio, los personajes de la obra enunciaban claramente epigramas sobre la sociedad. A nadie le importa hoy en día lo que pueda suceder a una mujer caída. Ni siquiera aunque la mujer caída sea Vanessa Redgrave (o precisamente por eso). Los mecanismos que articulan la sociedad y las reglas que ésta crea siguen siendo relevantes.

1.3. Corazones inconvenientes: ironía e inversión moralen El abanico de Lady Windermere

Una de mis ilusiones perdí anoche: creía que no tenía corazón. Ahora me doy cuenta de que lo tengo y de que no me sienta nada bien, Windermere. En cierto modo no hace juego con la ropa moderna. La hace a una más vieja. [...] Y da al traste con la carrera de una en los momentos más críticos.

La señora Erlynne,en El abanico de Lady Windermere, Acto IV

La maldad es un mito inventado por los buenos para dar cuenta del curioso atractivo de otros.

Frases y filosofías para uso de los jóvenes

Históricamente, resulta interesante ver cómo Oscar Wilde reacciona frente al género en cuyas coordenadas se sitúa. Esta reacción resultará más visible en la clausura: por ejemplo, Wilde no cree que sea necesario «castigar» a la señora Erlynne. De hecho, en el teatro de Wilde no se castiga a los malos: eso sería moralizar y Wilde rehúye toda moralización. Además, la perspectiva de Wilde siempre es demasiado cínica como para esperarse que el castigo conduzca a mejora alguna. Es verdad que la señora Erlynne tiene que abandonar la sociedad londinense, pero a lo largo de la obra hay numerosos indicios de que es la sociedad la que saldrá perdiendo. Y después de todo, en el teatro de Wilde, París es cualquier cosa menos un sórdido destierro (lo veremos también con las referencias a esta ciudad en Ernest). Frente a la asfixiante atmósfera de la sociedad londinense, la pecaminosa Ciudad de la Luz constituye una liberación. Así, cuando cae el telón, Wilde se las arregla para dar a su público lo que espera al tiempo que sirve sus propios intereses: el statu quo sigue ahí, las estructuras sociales no quedan destruidas (como sucedía en el teatro de Ibsen y como sucedería en el de Shaw), pero de alguna manera la obra ha convertido las convenciones sociales en algo mucho menos estable a través de una puesta en perspectiva de sus códigos (Eltis, 1997). Veremos más adelante cómo la estructura de la obra está cuidadosamente planeada para producir ambigüedad al caer el telón.

La voz personal del dramaturgo cuestionando la pertinencia de un código moral inflexible está cuidadosamente articulada a lo largo de toda la obra: se trata de una sutil reflexión sobre el propio concepto de bondad que queda anclada dramáticamente a través de la evolución escénica del abanico que da título a la obra. El destino del abanico materializa el comentario del autor desde las primeras acotaciones hasta la caída del telón, y refleja la progresiva degradación de la ideología puritana.

La inversión de valores de motivos dramáticos de la obra es precisamente lo que dota a las obras de salón de Wilde de su originalidad. Mientras que el teatro popular convencional no subvierte nada y se limita a confirmar una visión hegemónica del mundo, Wilde se sitúa, con dramaturgos como Bernard Shaw o Chejov, entre quienes muestran que las cosas no son como el espectador asume, que hay otra manera de verlas. Es una inversión que se lleva a cabo en el terreno retórico, más que en la psicología (como sucede en Chejov) o en la acción política (como sucedería en el teatro socialista). Para dramaturgos como Bernard Shaw o Clifford Odets, el problema de la obra se resolvería si la señora Erlynne luchase por sus derechos y mostrase a la sociedad su hipocresía, convirtiéndose en la Rosa de Luxemburgo del victorianismo. Para Tennessee Williams se resolvería con Lady Windermere dejándose llevar por la sensualidad y encontrando dentro de sí el fundamento de la existencia (con la posible ayuda de un Stanley Kowalski cualquiera).

Oscar Wilde propone una solución más sencilla y al mismo tiempo más compleja: todo es cuestión de reajustar la perspectiva sobre nuestro entorno. La individualidad no se encuentra en la oposición frontal ni en la psicología, sino en tomar las riendas del lenguaje y así mirar las cosas de otro modo. Esta solución es más creíble porque está al alcance de cualquiera. Es más compleja porque cambiar las condiciones de significación de conceptos bien arraigados en el sistema no es cosa baladí. Así, la señora Erlynne es «mujer caída» y «madre» al mismo tiempo. El proceder convencional en el melodrama de redención al estilo de Pinero sería que la mujer caída descubriera sus sentimientos maternales para reencontrar su humanidad (y, probablemente, morir acto seguido). Aquí la señora Erlynne descubre su humanidad (los sentimientos maternales se presentan como metonimia de lo humano en el sentido sentimental de la palabra), es cierto, pero también descubre que no la favorece. La redención para la señora Erlynne no consiste en aceptar la importancia del instinto materno, sino en comprender el peligro que ello supone para una vida independiente: lo que era un valor positivo en el modelo es aquí la alternativa rechazada. Y viceversa. La señora Erlynne ha sabido enfrentarse a un mito social, el amor maternal, y lo ha descartado. Así se encuentra a sí misma.

Esta inversión se realiza en momentos concretos a través del uso del epigrama, pero también se consigue gracias al uso de motivos dramáticos y un uso original de las convenciones. Entre los ejemplos concretos podemos citar tres. En el primer acto, la duquesa de Berwick acusa a Lord Darlington de ser un depravado. En este momento de la obra, Lord Darlington es todavía el perfecto dandi. Su respuesta juega con el valor convencional del concepto: Como hombre depravado soy un completo fracaso. Fíjese, muchos dicen que no he hecho nada realmente malo en el curso de mi existencia. Por supuesto sólo dicen eso a mis espaldas. Es decir, las habladurías de las que Darlington se avergüenza no son las que lo tratan de depravado, sino las que murmuran sobre su inocuidad. Otro epigrama profundiza en la misma idea y la matiza. Se trata de una de las frases que adquieren un sentido nítido al pensar en la propia situación del dramaturgo: Si uno finge ser bueno, el mundo le toma muy en serio. Si uno finge ser malvado, no. Lo cual demuestra cuán extraordinariamente necio es el optimismo. En efecto: para Wilde, ser tomado en serio constituye casi una afrenta porque nada es serio. Se trata de una idea que incluiría en su obra más frívola: La importancia de llamarse Ernest, en la que se parodia la obsesión por la vehemencia de la sociedad victoriana. Paradójicamente, durante años fue el «necio optimismo» lo que salvó a Wilde. La sociedad le disculpaba porque no se tomaba en serio su profesión de perversidad. El optimismo de tomarse en serio sólo la virtud es necio porque olvida que ninguna de las dos es demasiado auténtica. Hay algo serio en la perversión, así como algo frívolo en la virtud. Y viceversa. En definitiva, nada ha de tomarse en serio. El destino de Wilde es aquí, como sucede a menudo, irónico: su caída consistió en que de repente su perversidad se tomó muy en serio. Al eludir la seriedad a través del ingenio, Wilde consiguió durante un tiempo salvar el pellejo. Pero no duró. De repente, todos entendieron, y, citando de nuevo a Lord Darlington, en sus postreros momentos lúcidos del primer acto, Hoy en día cuando a uno le entienden, pobre de él. Wilde conocía la vulnerabilidad de su situación, basada en una paradoja lingüística, simplemente minusvaloró a los victorianos.

Pero quizá para estudiar cómo funciona la deconstrucción de la moralidad en esta obra, el mejor punto de partida sea la señora Erlynne, auténtico centro de lo dramático del texto. En concreto, recordemos el ruego de la señora Erlynne a Lady Margaret en el cuarto acto: No eche a perder lo único bueno que he hecho en mi vida contándoselo a alguien. Aquí se invierten los conceptos de público y privado al relacionarse con la moralidad. Mientras que la moralidad victoriana debe ser visible, la señora Erlynne exige que su buena acción permanezca silenciada como un pecado vergonzante. Se trata del núcleo satírico de la obra, y su alcance sólo puede entenderse a partir de un estudio general de la inversión de los conceptos morales a lo largo de la acción.

Nada mejor para ilustrar las consecuencias dramáticas de tal inversión que reflexionar sobre el significado en la acción dramática del subtítulo: «Una obra sobre una buena mujer». Del análisis de los cambios que sufre el concepto de «buena mujer», podemos sacar importantes conclusiones sobre las intenciones de Wilde. De hecho, la idea de «bondad» fue importante para Wilde desde el principio, hasta el punto de que A Good Woman[Una buena mujer] fue el título inicial de la obra. En apariencia, la buena mujer del título es la propia Lady Windermere, y el primer acto parece confirmar esto. Lord Darlington, en el tercer acto, insistirá en que que Lady Windermere es la única «mujer buena» que conoce. Pero Lord Darlington, que nos presenta a Lady Windermere como un dechado de virtudes, resulta ser el gran engañado de la obra, en este momento ha perdido su capacidad de discernimiento: ningún dandi que se precie podría hablar así, y el concepto de «bondad» no puede sino quedar en entredicho para la mentalidad dandi de Wilde; su vuelo lírico cuando declara «mirar a las estrellas» desde la cloaca (frase que el público asocia erróneamente al propio Wilde) no es más que la confirmación de su caída: el verdadero dandi carece de idealismo.

Lo que parece «bondad» en Margaret Windermere es en realidad puritanismo, como ella misma declarará, y sorprende que alquien que se presenta como un presunto hombre de mundo encuentre el puritanismo «fascinante». En su primera conversación con Lord Darlington queda caracterizada como una joven marisabidilla que moraliza inflexiblemente sobre el mundo y sobre el comportamiento ideal. Las siguientes citas forman parte central del modo en que Wilde construye a su personaje:

Hoy en día la gente parece que ve la vida como improvisación. No es una improvisación. Es un sacramento. Y su ideal es el amor. La purificación se alcanza con el sacrificio. [...] Mi madre murió cuando yo no era más que una niña. Siempre viví con Lady Julia, la hermana mayor de mi padre. Fue estricta conmigo, pero me enseñó algo que el mundo empieza a olvidar: la diferencia que existe entre lo que está bien y lo que está mal. Según ella jamás había que hacer concesiones. Yo opino lo mismo.

En una joven de veintiún años, un tono tan sentencioso va más allá del mero sermoneo para convertirse en huera petulancia. Margaret tiene opiniones fuertes sobre todas las cosas: sobre las mujeres, sobre el matrimonio, sobre la perversidad de Lord Darlington. Se trata de una caracterización tan marcada, que el espectador puede adivinar lo que Wilde pasará a mostrarnos. Por supuesto, estas opiniones no son «sus» opiniones, sino que forman parte de las Tablas de la Ley de la sociedad londinense; un texto que, como la constitución inglesa, no está escrito, pero que no por eso funcionaba de manera menos implacable. Protegida del mundo, le es muy fácil repetir uno por uno los principios en que se basa este código, y al hacerlo así identifica su discurso con el discurso de poder. Pero se trata de un sistema que le es ajeno: entre el código de normas de sociedad y su propia experiencia media un abismo. De hecho, su precario puritanismo no resistirá el primer embate de realidad, y cuando la vida la ponga a prueba (algo que sucederá pocas horas después), sucumbirá como las mujeres a quienes critica (entre las que se cuenta su propia madre).

A caer el telón en el segundo acto, dos cosas están claras: primero, el puritanismo, como doctrina moral impuesta desde las clases altas, no equivale necesariamente a bondad, se trata simplemente de un posicionamiento desde el que se sojuzga a otros con el fin de fortalecer ciertas actitudes sociales; segundo, Lady Windermere no es una «buena» mujer según el credo que ella misma propone, ya que no ha superado la prueba y ha respondido al supuesto adulterio de su marido con otro adulterio, al estilo de las inmorales farsas francesas (la ideología del «ojo por ojo» en las relaciones extramaritales aparece a menudo en Dumas hijo) (véase Peckham, 1956).

Si la doctrina puritana que defiende Lady Windermere no es bondad, ¿a quién se refiere el subtítulo? ¿Hay alguna «buena mujer» en la obra? ¿O quizá se trata simplemente de una ironización sobre la hipocresía, que tan a menudo pasa como bondad? No, la ironía de Wilde no conduce al nihilismo moral, y tan pronto como un concepto queda descartado, Wilde empieza a construir la alternativa. La transgresión de Lady Windermere es motivo de la autoinmolación de la señora Erlynne; la inversión se opera en el contenido del código moral. Para entender realmente el alcance de este momento, conviene que nos detengamos en el estereotipo dramático que Erlynne representa y que Wilde trata con gran originalidad.

Como queda dicho, la «mujer con un pasado» es uno de los personajes tradicionales del melodrama y de la comedia de salón. Es la amenaza al orden social, una amenaza que convenientemente se ahuyenta en el último momento, a menudo con la expulsión o la muerte del personaje. El novelista George Meredith (en An Essay on Comedy, 1877) dedicó a «la aventurera» (otro de los nombres que recibe este personaje) un extenso fragmento que la sitúa perfectamente en el género y que fue el punto de partida que Wilde pervirtió en esta obra.

El estatus de la aventurera en Lady Windermere será en realidad similar al del dandi en la sociedad londinense. Ésta es una de las claves para entender la estructura moral de la obra y, de paso, arrojar cierta luz sobre la claudicación de Lord Darlington. Hemos visto cómo el dandi afirma la propia individualidad enfrentándose tácitamente a la convención, pero manteniéndose dentro de los límites de la sociedad. Aunque la señora Erlynne está fuera de la sociedad, su entrada en ella resulta más que plausible durante el segundo acto: duquesas y otras damas de alta cuna se apresuran a invitarla a recepciones. De hecho, la señora Erlynne se expresa como un dandi y su estilo verbal, en el que abundan los epigramas y las paradojas, la hace perfectamente reconocible como tal. Hay varios personajes que pueden leerse como dandis en este texto, y todos ellos tienen una función similar: a través de retruécanos y conexiones ingeniosas cuestionan las ideas establecidas. Ian Small, en su análisis de las diversas versiones de El abanico de Lady Windermere (desde los manuscritos mecanografiados y corregidos hasta las ediciones corregidas por Wilde) constata cómo a medida que el tema de la maternidad ganaba terreno (en parte debido a las exigencias del empresario George Alexander, pendiente de los gustos de su público), Wilde refuerza el papel de los dandis Dumby y Graham. La tensión entre una mirada «externa» y la acción dramática parece haber sido esencial para Wilde, y de esa tensión nacerá el cuestionamiento de las convenciones sociales. En cuanto a Lord Darlinton, a pesar de que inicia la obra como alguien que se sitúa fuera de las convenciones, hemos visto cómo acaba por ser un dandi manqué. Su indumentaria y su estilo, su papel de seductor y su lenguaje nos hacen identificarlo rápidamente, pero Lord Darlington se enamora y así se acorta la distancia irónica entre él y el mundo. Un enamorado no puede ser cínico y un dandi enamorado es como un villano de buen corazón: un engorro. Lord Darlington pierde importancia en la obra y otros cumplirán su función. En cualquier caso, es importante destacar que la mirada del dandi está presente casi en cada momento de la obra: Darlington en el primer acto; la señora Erlynne, Darlington, Graham y Dumby en el segundo; Graham y Dumby en el tercero (durante el cual la señora Erlynne da rienda suelta a su instinto maternal), y la señora Erlynne de nuevo en el cuarto acto. Es como si Wilde se hubiera propuesto específicamente mantener un contrapeso cínico al melodrama sentimental para ponerlo en perspectiva.

Al principio del tercer acto, la señora Erlynne está a punto de seguir a Lord Darlington en el camino hacia la sentimentalización. Cuando insiste en rescatar a su hija del escándalo, encuentra una humanidad que derrocha sentimentalismo y la arranca del dandismo para situarla momentáneamente en los parámetros del melodrama. Se ha convertido, para entendernos, en Estella Dallas, la heroína epónima de la excelente película de King Vidor protagonizada por Barbara Stanwyck. Se trata de una nueva aparición del concepto de «bondad». Si el significado puritano ha sido descartado, quizá el autor se refiera a esto en el subtítulo: la señora Erlynne es «buena» como las madres de melodrama son buenas. Capacidad de sacrificio, fuertes sentimientos, preocupación por su hija. Sería reconfortante para el espectador tradicional que la bondad se asociase a uno de los estereotipos sociales más extendidos: el amor maternal. Sí, la señora Erlynne es, sin duda, la «buena mujer» a la que se refiere el título.

Sin embargo, en el cuarto acto Wilde nos prepara una nueva vuelta de tuerca que situará el concepto exactamente en la perspectiva irónica que se buscaba desde el principio. En su diálogo con Lord Windermere, mientras Lady Windermere se ausenta para encontrar una fotografía de su hijo, la señora Erlynne renuncia a los sentimientos descubiertos: según ella, no le favorecen. La perspectiva convencional (según la cual acabamos de decidir que se trata de una «buena» mujer) vería en ella a una madre desnaturalizada, y, sin embargo, en el marco de la obra, este rechazo queda marcado positivamente. Lo que Margaret Erlynne hace aquí es recuperar el dandismo como credo y volver a tomar posesión de sí misma. En lugar de quedar atrapada en las garras de discursos conservadores sobre la maternidad, domina la situación recuperando la distancia. En un excelente ensayo de 1977, «Lady Windermere’s Fan: The Critic as Dramatist», Rodney Shewan declara que se trata del momento más valiente de toda la obra. Esto es cierto en términos de personaje. Pero lo es mucho más en términos de dramaturgia: si hubiera que seleccionar un solo momento en las comedias que represente la diferencia entre Oscar Wilde y el teatro de su época, que ilustre su originalidad, probablemente sería éste. Cuando Margaret Erlynne desdeña la maternidad en favor de su porte (ya que reconocerla le impediría quitarse años), lleva a cabo una pequeña revolución en el teatro victoriano; se trata de un gesto sutil que rima con el portazo de Nora en Casa de muñecas o con el disparo de Hedda Gabler y que, como sucede en estos casos, adquiere pleno sentido sólo cuando somos conscientes del contexto en que se produce. Esto se lleva a cabo ante los ojos del espectador: la señora Erlynne habla con frivolidad sobre lo que significa ser madre y sobre cómo los sentimientos no le sientan nada bien. La emoción del momento está en que ahora sabemos que no es la mujer fría que pretende ser. De hecho, se ha sacrificado por su hija y quiere guardar el abanico como memento. Pero lo importante es que elige no entrar en este tipo de estructuras que seguro exigirían una renuncia a su estilo de vida libre: la individualidad es el valor supremo, propuesta central del dandismo.

Aquí culmina la inversión de valores del texto y así se entiende la renuncia de la señora Erlynne a que su buena acción se haga pública. Entre la maternidad (marcada positivamente en la sociedad tradicional) y el desapego dandi (marcado negativamente y marginalizado), la señora Erlynne elige lo segundo. A pesar de lo cual el veredicto que se nos ofrece antes de que caiga el telón es que «es una buena mujer». Por supuesto, al pronunciar estas palabras, Lady Windermere no puede ser consciente de su alcance. Para ella, esta bondad se relaciona con un momento de sacrificio altruista en una persona que no tenía por qué sacrificarse. Para el dramaturgo, y para el espectador, que sabe mucho más que Lady Windermere, la frase es mucho más compleja. La señora Erlynne ha elegido el exilio frente a la claudicación. En efecto, ésta es la «buena mujer» del título: una bondad que no depende de estereotipos sentimentales ni moralidad puritana; una bondad que consiste en ser uno mismo.

Como coda a este razonamiento, hay que añadir que en realidad la cosa no acaba ahí. Estaríamos simplificando la estética de Wilde si creyésemos que lo único que hace es atribuir un valor moral positivo absoluto a la actitud del dandi. En Wilde (lo veremos también al estudiar Ernest), el proceso de inversión de valores es lo que importa, no el resultado final. La retórica dramática de Wilde funciona por oposición, nunca por identificación: si el punto de partida hubiera sido un dandi moralmente bueno, Wilde habría estructurado su obra para demostrar que la bondad no puede asociarse al dandi.

1.4. De la vida (dramática) de los objetos: cuando un abanico no es sólo un abanico

Cosa útil un abanico...

Lady Windermere,en El abanico de Lady Windermere, Acto II

La inversión del concepto de bondad se desarrolla a varios niveles de la obra. Se trata de un proceso abstracto que puede resultar difícil de percibir por el espectador. Wilde refuerza esta idea centrando el desarrollo simbólico de la obra en un objeto concreto, el objeto que le da título. Los avatares del abanico en el desarrollo de la trama serán correlato de los avatares del concepto de bondad y le darán mayor complejidad asociándolos al acontecer dramático. El análisis que sigue es formal: una ilustración del modo en que el dramaturgo engarza las piezas de que dispone para conseguir el efecto deseado a través del uso de un objeto.

El abanico no entra en el mundo de la obra como un significante neutro. Se trata de un objeto fuertemente connotado y estas connotaciones han de ser el punto de partida del análisis. En el mencionado An Essay on Comedy, George Meredith llamó al abanico «bandera y estandarte de la comedia de costumbres», debido a su recurrencia en el género: el abanico se entiende como todo un símbolo de cierto tipo de ambientes. Además, como tantos otros objetos, el abanico tiene género: remite claramente al mundo femenino. Una obra que se llama El abanico de Lady Windermere versará necesariamente sobre mujeres y sobre el mundo femenino. Tiene una función eminentemente práctica: aliviar el calor en los ambientes cerrados (recordemos que hablamos de Inglaterra), y para ello utiliza el suyo la duquesa de Berwick en el segundo acto. Pero sobre todo, el abanico aparece asociado a una función ornamental. Se trata de algo que las mujeres lucen y que utilizan como apoyatura para la expresión. En España hay un código de posibles significados con y a través del abanico. Desde «Nos vemos a solas» hasta «Déjeme en paz», «Estoy casada» o «Me gusta usted», el abanico permite expresar lo que no puede decirse explícitamente. El lenguaje del abanico habla en secreto en lugares públicos. A lo largo de la obra, el abanico de Lady Windermere será también un abanico expresivo, al que se hace decir cosas. Este abanico nos hablará de la inocencia, de la hipocresía y de la sociedad.

Además de estos sentidos propios, el abanico tiene otra connotación, que ha sido a menudo ignorada por la crítica al referirse a esta obra, pero que está perfectamente documentada en la literatura inglesa: su sentido sexual. El abanico no sólo sirve para codificar mensajes de carácter sexual, sino que hay una larga tradición en el teatro popular anglosajón que lo connota como significante sexual. «Fan», «abanico», hace referencia al sexo de la mujer (por su parecido con la forma del vello púbico femenino) y «Fanny» es nombre de prostituta en la literatura frívola popular (pensemos en la Fanny Hill de John Cleland; recordemos también la canción de Cole Porter «There’s a Fan» o las danzas de strip-tease con abanicos que ocultan y revelan sucesivamente zonas de carne femenina). No es muy probable que el espectador medio del teatro St James fuera muy consciente de estos significados, aunque el público proletario que llenaba el gallinero bien podía identificar el chiste, sobre todo cuando el tema del adulterio y la pérdida de la inocencia de la mujer son tan relevantes en el desarrollo de la trama. En cualquier caso, es dudoso que Wilde desconociese esta posibilidad significante: en su juventud frecuenta el music-hall, donde la mera mención de la palabra «abanico» provocaba la risa; en último término, ya sabemos que Wilde en su teatro utiliza elementos que conectan sus experiencias en los bajos fondos con la vida de alta sociedad.

A lo largo de la obra veremos cómo todas estas connotaciones se van desarrollando y se convierten en motivos dramáticos. Pero por encima de los sentidos, propios o impropios, explícitos o implícitos, del abanico estará siempre el dramaturgo, haciendo de él el «objetivo correlativo» de la obra: el mismo tipo de transformaciones que hemos visto con el concepto de «bondad» se articula a partir del destino del abanico, que refuerza la relatividad de las normas al mostrar la relatividad sémica de un significante dado. La crítica señaló que la anécdota del abanico, que al quedar olvidado se convierte en un objeto comprometedor, no es original y tiene un referente inmediato en la obra de Haddon Chambers The Idler, estrenada un año antes. Pero lo que importa en Wilde no es la anécdota, sino la complejidad con que se simboliza el objeto. En la obra de Chambers, el abanico es simplemente un abanico, algo concreto con una función en la trama. En Lady Windermere es, a medida que avanza la representación, símbolo de puritanismo, de tentación, de transgresión y de sacrificio. Veamos cómo tiene lugar este proceso en la obra.

El abanico aparece mencionado por primera vez al comienzo de la obra, y el marco de esta primera aparición tiene ya un significado de partida plenamente simbólico que va a determinar su evolución. Es el regalo de Lord Windermere a su esposa por su aniversario; es más, se trata de su vigésimo primer cumpleaños, el momento en que ésta alcanza la mayoría de edad. Las transformaciones que sufrirá el objeto a lo largo del drama se asociarán, pues, al proceso de maduración de Lady Windermere. Al final de la obra, habrá aprendido algo; habrá pasado de la inocencia a la experiencia. En este punto de la obra se describe como un objeto hermoso, cuidadosamente decorado, que lleva inscrito el nombre de pila de Lady Windermere, Margaret. La excesiva admiración que muestra Lord Darlington, el hombre que trata de seducirla, no es casual. El cinismo en su expresión, la imagen de depravación moral que el personaje intenta dar, facilitarían al actor introducir connotaciones sexuales en el modo en que acaricia el objeto. Cuando la inocente puritana Margaret pone el abanico en manos del presunto réprobo Darlington, una lectura sexual de la obra (quizá en una producción contemporánea) nos permitiría ver a Caperucita poniéndose a disposición del lobo (aunque, como hemos visto, estas expectativas se verán defraudadas cuando el supuesto lobo descubre que tiene un corazón de cordero); quizá podemos intuir cierta provocación por parte de la mujer casada, que con una pícara sonrisa muestra lo que no va a ofrecer. No se trata de significados que fueran perceptibles en las primeras representaciones: el productor George Alexander (que era también actor y propietario de la compañía) no parecía hombre dado a este tipo de frivolidades y conocía bien al público con el que trataba.

En su discusión de la recepción del texto, Ian Small advierte que para el espectador victoriano tales interpretaciones serían poco menos que inaccesibles, a pesar de lo cual, añade, producciones contemporáneas han sacado a la luz éste y otros subtextos. Al introducir el erotismo, tan ajeno a las condiciones de recepción de la obra en 1892, los directores actualizan el texto, conscientes de que es imposible reproducir tales condiciones. Sin embargo, tal intervención es legítima: se trata de aportar a la obra un nivel de significado que no la traiciona y que será plenamente captado por el espectador contemporáneo.