7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harper Bolsillo

- Sprache: Spanisch

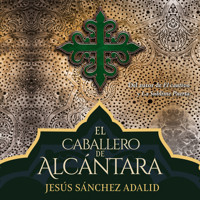

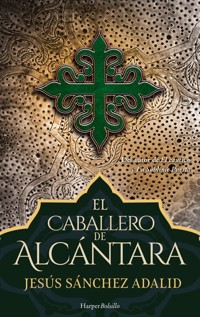

1568 es un año nefasto para el emperador Felipe II: fallecen su hijo Carlos y su esposa Isabel de Valois, menudean los conflictos en Flandes y las Alpujarras, las herejías protestante y calvinista avanzan en Europa y el Mediterráneo está asolado por la piratería berberisca y el resurgir otomano. Para hacer frente a esta última amenaza, el emperador dispone de la mayor red de espionaje conocida en la cristiandad, aunque los agentes dobles abundan y el gran turco dispone a su vez de hábiles informadores. Luis María Monroy de Villalobos, que acaba de ingresar en la prestigiosa orden militar de los caballeros de Alcántara, es ya un experimentado guerrero, viajero y espía. En la corte, o más exactamente en Segovia, recibirá el encargo del Felipe II en persona para una nueva misión secreta: viajar de nuevo a Estambul haciéndose pasar por un rico comerciante de telas. Quedan apenas tres años para la victoria cristiana en Lepanto… La apasionante vida del caballero Monroy, protagonista de la exitosa trilogía de El caballero de Alcántara (El cautivo, La Sublime Puerta y El caballero de Alcántara), es el fiel reflejo una época tan fascinante como compleja, la del esplendor del imperio hispánico de los Austrias, la misma de Lope y Cervantes. El protagonista de la novela pronto descubrirá que los ideales caballerescos y religiosos, la música y la poesía, la patria y el honor han de convivir inevitablemente con la crueldad de las guerras, el hambre que asola al pueblo llano, y la iniquidad, a veces, de sus gobernantes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 526

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

El caballero de Alcántara

© Jesús Sánchez Adalid, 2008

© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

ISBN: 978-84-17216-50-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prólogo

Libro I

1

2

3

4

5

6

7

Libro II

8

9

10

11

12

13

Libro III

14

15

16

17

18

19

Libro IV

20

21

22

23

24

25

26

27

Libro V

28

29

30

31

32

33

Libro VI

34

35

36

37

38

39

40

Libro VII

41

42

43

44

45

Final venturoso de esta historia

46

47

Epistolario a modo de epílogo

Nota histórica

Si te ha gustado este libro…

Para Alejandro García Hernández

Levantó la cabeza el poderoso

que tanto odio te tiene; en nuestro estrago

juntó el consejo, y contra nos pensaron

los que en él se hallaron.

«Venid, dixeron, y en el mar ondoso

hagamos de su sangre un grande lago;

deshagamos a estos de la gente,

y el nombre de su Cristo juntamente,

y dividiendo de ellos los despojos,

hártense en muerte suya nuestros ojos».

Vinieron de Asia y portentoso Egito

los árabes y aleves africanos,

y los que Grecia junta mal con ellos,

con los erguidos cuellos,

con gran poder y número infinito;

y prometer osaron con sus manos

encender nuestros fines y dar muerte

a nuestra juventud con hierro fuerte,

nuestros niños prender y las doncellas,

y la gloria mancha y la luz dellas…

Fernando de Herrera

Canción Por la victoria de Lepanto,año 1572

AVENTURAS DE DON LUIS MARÍA MONROY DE VILLALOBOS, CABALLERO DE ALCÁNTARA, QUE FUE ENVIADO POR NUESTRO SEÑOR EL REY DON FELIPE II A CONSTANTINOPLA EN SECRETA MISIÓN PARA ESPIAR EN LA CORTE DEL GRAN TURCO, TRES AÑOS ANTES DE LA GLORIOSA Y MEMORABLE VICTORIA CRISTIANA EN LEPANTO.

Prólogo

Yo, Luis María Monroy de Villalobos, estuve cautivo del turco, y aún prosiguiera mi penar en aquella Constantinopla, que llaman ellos Estambul, si no hubiera sido Nuestro Señor servido que no me faltara la ocasión de escapar a tan desafortunada vida para contarlo ahora. Pues quisiera yo que, como fuera mi desventura primero, y después mi fuga, oportunidad para sacar provecho a favor de la causa de nuestro rey católico, no diera en olvido esta historia, pudiendo servir de ejemplo y edificación a quien convenga saberla.

Mas esto escribo no por ensalzamiento de mi persona ruin, sino para alabanza y gloria de Aquel que todo lo puede, quien tuvo a bien librarme de peligros y cuitas, trayéndome a mi patria y hogar, donde ahora recibo muchas mercedes que no merezco, y la encomienda de algunos trabajos; como el de contar mi peripecia para que venga a noticia de muchos, según me han dado larga licencia y mandato quienes tienen potestad dello.

Soy de Jerez de los Caballeros y recibí las aguas del bautismo en la iglesia de San Bartolomé Apóstol, patrón de mi noble ciudad. Me regaló Dios con la gracia de tener padres virtuosos y de mucha caridad, siendo yo el tercero y el más pequeño de sus hijos; me crie colmado de cuidados en la casa donde vivíamos, que era la de mi señor abuelo don Álvaro de Villalobos Zúñiga, que padeció asimismo cautiverio en tierra de moros por haber servido noble y valientemente al invicto emperador, hasta que fue liberado por los buenos frailes de la Orden de la Merced, gracias a lo cual pudo rendir el ánima al Creador muy santamente en el lecho de su hogar, arropado por aquellos que tanto le amaban: hijos, nietos y criados.

No tan felizmente acabara sus días mi gentil padre, don Luis Monroy, el cual era capitán de los tercios y fue muerto en la galera donde navegaba hacia Bugía con la flota que iba a recuperar Argel de las manos del Uchalí. Los turcos atacaron harto fuertes en naves y hombres, hundiendo un buen número de nuestros barcos, y mi pobre padre pereció a causa de sus heridas o ahogado, sin que pudieran rescatar su cuerpo de las aguas.

También iba en aquella empresa mi hermano mayor, Maximino Monroy, que con mejor fortuna se puso a salvo a nado, a pesar de tener destrozada la pierna izquierda, hasta que una galera cristiana lo recogió. Mas no pudo salvar el miembro lacerado y desde entonces tuvo que renunciar al servicio de las armas para venir a ocuparse de la hacienda familiar.

Mi otro hermano, Lorenzo, ingresó en el monasterio de Guadalupe para hacerse monje de la Orden de San Jerónimo, permaneciendo hoy entregado a la oración y a los muchos trabajos propios de su estado: caridad con los pobres y piedad con los enfermos y peregrinos que allí van a rendirse a los pies de Nuestra Señora.

A mí me correspondió obedecer a la última voluntad de mi señor padre, manifestada en el codicilo de su testamento, cual era ir a servir a mi tío el séptimo señor de Belvís, que, por haber sido gran caballero del emperador y muy afamado hombre de armas, le pareció el más indicado para darme una adecuada instrucción militar. Pero, cuando llegué al castillo de los Monroy, me encontré con que este noble pariente había muerto, dejando la herencia a su única hija, mi tía doña Beatriz, esposa que era del conde de Oropesa, a cuyo servicio entré como paje en el alcázar que es cabeza y baluarte de tan poderoso señorío.

Era yo aún mozo de poco más de quince años cuando, estando en este quehacer, Dios me hizo la gran merced de que conociera de cerca en presencia y carne mortal, y le sirviera la copa, nada menos que al césar Carlos, mientras descansaba nuestro señor en la residencia de mis amos que está en Jarandilla, a la espera de que concluyeran las obras del austero palacio que se había mandado construir en Yuste para retirarse a bien morir haciendo penitencia.

Cuando me llegó la edad oportuna, partí hacia Cáceres para ponerme bajo el mando del tercio que armaba don Álvaro de Sande y dar comienzo en él a mi andadura militar. Ahora me parece que proveyó el Señor que yo hallase al mejor general y la más honrosa bandera para servir a las armas, primero en Málaga, en el que llaman el Tercio Viejo, y luego en Milán, siguiendo la andadura de mi señor padre, en aquellos cuarteles de invierno donde se hacía la instrucción.

A finales del año de 1558 se supo en Asti que había muerto en Yuste el emperador nuestro señor y que reinaba ya su augusto hijo don Felipe II como rey de todas las Españas. Era como si se cerrara un mundo viejo y se abriera otro nuevo. De manera que, en la primavera del año siguiente, se firmó en Cateau-Cambrésis la paz con los franceses.

El respiro que supuso esta tregua para los ejércitos de Flandes y Lombardía le valió a la causa cristiana la ocasión de correr a liberar Trípoli de Berbería que había caído en poder de los moros en África auxiliados por el turco. Para esta empresa se ofreció el maestre de campo don Álvaro de Sande, que partió inmediatamente de Milán con los soldados que tenía a su cargo.

Se inició el aparato de guerra con muchas prisas y partió la armada española de Génova bajo el mando del duque de Sessa. Nos detuvimos en Nápoles durante un tiempo suficiente para que se nos sumaran las siete galeras del mar de Sancho de Leiva y dos de Stefano di Mare, más dos mil soldados veteranos del Tercio Viejo. El día primero de septiembre llegamos a Mesina, donde acudieron las escuadras venecianas del príncipe Doria, y las de Sicilia bajo el estandarte de don Berenguer de Requesens, más las del papa, las del duque de Florencia y las del marqués de Terranova.

Tal cantidad de navíos y hombres prácticos en las artes de la guerra no bastaron para socorrer a los cristianos que defendían la isla que llaman de los Gelves de tan ingente morisma como atacaba por todas partes desde África, así como de la gran armada turca que desde el mar vino en ayuda de los reyezuelos mahométicos, de manera que sobrevino el desastre.

Corría el año infausto de 1560, bien lo recuerdo pues yo tenía cumplidos diecinueve años. ¡Ah, qué mocedad para tanta tristura! Habiendo llegado a ser tambor mayor del tercio de Milán a tan temprana edad, se me prometía un buen destino en la milicia si no fuera porque consintió Dios que nuestras tropas vinieran a sufrir la peor de las derrotas.

Deshecha la flota cristiana y rendido el presidio, contemplé con mis aún tiernos ojos de soldado inexperto y falto de sazón a los más grandes generales de nuestro ejército humillados delante de las potestades infieles; así como la inmensidad de muertos —cerca de cinco mil— que cayeron de nuestra gente en tan malograda empresa, y con cuyos cadáveres apilados construyeron los diabólicos turcos una torre que aún hoy dicen verse desde la mar los marineros que se aventuran por aquella costa.

Salveme yo de la muerte, mas no de la esclavitud que reserva la mala fortuna para quienes conservan la vida después de vencidos en tierra extraña. Y quedé en poder de un aguerrido jenízaro llamado Dromux arráez, que me llevó consigo en su galeaza primero a Susa y luego a Constantinopla, a la cual los infieles nombran como Estambul, que es donde tiene su corte el gran turco.

En esa gran ciudad fui empleado en los trabajos propios de los cautivos, que son: obedecer para conservar la cabeza sobre los hombros, escaparse de lo que uno puede, soportar alguna que otra paliza y escurrirse por mil vericuetos para atesorar la propia honra, que no es poco, pues no hay buen caballero cristiano que tenga a salvo la virtud y la vergüenza entre gentes de tan rijosas aficiones.

Aunque he de explicar que, en tamaños albures, me benefició mucho saber de música, ya que aprecian sobremanera los turcos el oficio de tañer el laúd, cantar y recitar poemas. Les placen tanto estas artes que suelen tratar con miramientos a trovadores y poetas, llegando a tenerlos en alta estima, como a parientes, en sus casas y palacios, colmándolos de atenciones y regalándoles con vestidos, dineros y alhajas cuando las coplas les llegan al alma despertándoles arrobamientos, nostalgias y recuerdos.

En estos menesteres me empleé con tanto esmero que no solo tuve contentos a mis amos, sino que creció mi fama entre los más principales señores de la corte del sultán. De tal manera que, pasados algunos años, llegué a estar muy bien considerado entre la servidumbre del tal Dromux arráez, gozando de libertad para entrar y salir por sus dominios. De modo que vine a estar al tanto de todo lo que pasaba en la prodigiosa ciudad de Estambul y a tener contacto con otros cristianos que en ella vivían, venecianos los más de ellos, aunque también napolitanos, griegos e incluso españoles, y así logré muchos conocimientos de idas y venidas, negocios y componendas. De esta suerte, trabé amistad con hombres de doble vida que eran tenidos allí por mercaderes, pero que servían en secreto a nuestro rey católico mandando avisos y teniendo al corriente a las autoridades cristianas de cuanto tramaba el turco en perjuicio de las Españas.

Abundando en inteligencias con tales espías, les pareció a ellos muy oportuno que yo me fingiera aficionado a la religión mahomética y me hiciera tener por renegado de la fe en que fui bautizado. Y acepté, para sacar el mejor provecho del cautiverio en favor de tan justa causa. Pero entiéndase que me hice moro solo en figura y apariencia, mas no en el fuero interno donde conservé siempre la devoción a Nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María y a todos los santos.

Esta treta me salió tan bien, que mi dueño se holgó mucho al tenerme por turco y me consideró desde entonces no ya como esclavo sino como a hijo muy querido. Me dejé circuncidar y tomé las galas de ellos, así como sus costumbres. Aprendí la lengua alárabe y perfeccioné mis conocimientos de la cifra que usan para tañer el laúd que llaman saz. Pronto recitaba de memoria los credos mahométicos, cumplía engañosamente con las obligaciones de los ismaelitas, no omitiendo ninguna de las cinco oraciones que ellos hacen, así como tampoco las abluciones, y dejé que trocaran mi nombre cristiano por el apodo sarraceno Cheremet Alí. Con esta nueva identidad y teniendo muy conforme a todo el mundo, hice una vida cómoda, fácil, en un reino donde los cautivos pasan incontables penas. Y tuve la oportunidad de obtener muy buenas informaciones que, como ya contaré, sirvieron harto a la causa de la cristiandad.

No bien había transcurrido un lustro de mi cautiverio, cuando cayó en desgracia mi amo Dromux arráez, que era visir de la corte del gran turco. Alguien de entre su gente le traicionó y sus enemigos aprovecharon para sacarle los yerros ante la mirada del sultán. Fue llevado a prisión, juzgado y condenado a la pena de la vida. Cercenada su cabeza y clavada en una pica, sus bienes fueron confiscados y puestos en venta todos sus siervos y haciendas.

A mí me compró un importantísimo ministro de palacio, que había tenido noticias de mis artes por ser muy amigo de cantores y poetas. Era este magnate nada menos que el guardián de los sellos del gran turco, el nisanji, que dicen ellos, y servía a las cosas del más alto gobierno del gran turco en la Sublime Puerta.

Cambié de casa, pero no de oficio, pues seguí con mi condición de trovador, turco por fuera, y muy cristiano por dentro, espiando lo que podía.

Y ejercí este segundo menester con el mayor de los tinos. Resultó que el primer secretario de mi nuevo amo era también espía de la misma cofradía que yo, aunque no supe esto hasta que Dios no lo quiso. Pero, cuando fue Él servido dello, llegó a mis oídos la noticia de que el gran turco tenía resuelto atacar Malta con toda su flota.

Pusieron mucho empeño los conjurados de la secreta hermandad para que corriera yo a dar el aviso cuanto antes. Embarqueme aprisa y con sigilo en la galeaza de un tal Melquíades de Pantoja y navegué sin sobresaltos hasta la isla de Quíos.

Ya atisbaba la costa cristiana, feliz por mi suerte, cuando se cambiaron las tornas y se pusieron mi vida y misión en gran peligro. Resultó que los griegos en cuyo navío iba camino de Nápoles prestaron oído al demonio y me entregaron a las autoridades venecianas que gobernaban aquellas aguas. Estos me consideraron traidor y renegado, poniéndome en manos de la justicia española en Sicilia, la cual estimó que debía comparecer ante la Santa Inquisición por haber encontrado en mi poder documentos con el sello del gran turco. Repararon también en que estaba yo circuncidado y ya no me otorgaron crédito.

Intenté una y otra vez darles razones para convencerlos de que era cristiano. No me atendían. Todo estaba en mi contra. Me interrogaron y me sometieron a duros tormentos. Pero no podía decirles toda la verdad acerca de mi historia, porque tenía jurado por la sacrosanta Cruz del Señor no revelar a nadie que era espía, ni aun a los cristianos, salvo al virrey de Nápoles en persona o al mismísimo rey.

Los señores inquisidores siempre me preguntaban lo mismo: si había apostatado, qué ceremonias había practicado de la secta mahomética, qué sabía acerca de Mahoma, de sus prédicas, del Corán, si había guardado los ayunos del Ramadán… Y todo esto haciéndome pasar una y otra vez por el suplicio del potro.

Como no viera yo salida a tan terrible trance, encomendeme a la Virgen de Guadalupe con muchas lágrimas y dolor de corazón. «¡Señora —rezaba—, ved en el fondo de mi alma. Compadeceos de mí, mísero pecador! ¡Haced un milagro, Señora!».

Sufría por los castigos y prisiones, pero también me atormentaba la idea de que se perdería la oportunidad de que mis informaciones llegaran a oídos del rey católico para que acudiera a tiempo a socorrer Malta.

En esto, debió de escuchar mi súplica la Madre de Dios, porque un confesor del hábito de San Francisco me creyó al fin y mandó recado al virrey. Acudió presto el noble señor que ostentaba este importante cargo y, por ser versado en asuntos de espías, adivinó enseguida que no mentía mi boca, así como que mi alma guardaba un valiosísimo secreto.

El aviso que traía yo de Constantinopla advertía de que en el mes de marzo saldría la armada turca para conquistar Malta, bajo el mando del kapudan Piali bajá, llevando a bordo seis mil jenízaros, ocho mil spais y municiones y bastimentos para asediar la isla durante medio año si fuera preciso, uniéndoseles al sitio el beylerbey de Argel Sali bajá y Dragut con sus corsarios. Si se ganaba Malta, después caerían Sicilia, Italia y lo que les viniera a la mano.

Por tener conocimiento el rey católico de tan grave amenaza gracias a esta nueva, pudo proveer con tiempo los aparatos de guerra necesarios. Cursó mandato y bastimentos a los caballeros de San Juan de Jerusalén para que se aprestaran a fortificar la isla y componer todas las defensas. También ordenó que partiera la armada del mar con doscientas naves y más de quince mil hombres del tercio, a cuyo frente iba don Álvaro de Sande.

Participé en la victoria que nos otorgó Dios en aquella gloriosa jornada, y dejé bien altos los apellidos que adornan mi nombre cristiano: tanto Monroy como Villalobos, que eran los de mis señores padre y abuelo a los cuales seguí en esto de las armas.

Salvose Malta para la cristiandad y la feliz noticia corrió veloz. Llegó pronto a oídos del papa de Roma, que llamó a su presencia a los importantes generales y caballeros victoriosos, para bendecirlos por haber acudido valientemente en servicio y amparo de la santa fe cristiana.

Tuvieron a bien mis jefes hacerme la merced de llevarme con ellos, como premio a las informaciones que traje desde Constantinopla y que valieron el triunfo. Tomé camino pues de Roma, cabeza de la cristiandad, en los barcos que mandó su excelencia el virrey para cumplir a la llamada de Su Santidad. Llegamos a la más hermosa ciudad del mundo y emprendimos victorioso desfile por sus calles, llevando delante las banderas, pendones y estandartes de nuestros ejércitos.

Tañía a misa mayor en la más grande catedral del orbe, cual es la de San Pedro. Con el ruido de las campanas, el redoblar de los tambores y el vitorear de la mucha gente que estaba concentrada, el alma se me puso en vilo y me temblaban las piernas.

Aunque de lejos, vi al papa Pío V sentado en su silla con mucha majestad, luciendo sobre la testa las tres coronas. Habló palabras en latín que fueron inaudibles desde la distancia e impartió sus bendiciones con las indulgencias propias para la ocasión. Y después, entre otros muchos regalos que hizo a los vencedores, Su Santidad dio a don Álvaro de Sande tres espinas de la corona del Señor.

Con estas gracias y muy holgados, estuvimos cuatro días en Roma, pasados los cuales, nos embarcamos con rumbo a España, a Málaga, donde el rey nuestro señor nos hizo también recibimiento en persona y nos otorgó grandes honores por la victoria.

Permanecí en aquel puerto y cuartel el tiempo necesario para reponer fuerzas y verme sano de cierta debilidad de miembros y fiebre que padecía, valiéndome también este reposo para solicitar de su majestad que librara orden al Consejo de la Suprema y General Inquisición y que se me tuviera por exonerado, siendo subsanada mi honra y buen nombre de cristiano en los Libros de Genealogías y en los Registros de Relajados, de Reconciliados y de Penitenciarios, para que no sufriera perjuicio alguno por las acusaciones a que fui sometido por ser tenido como renegado y apóstata.

Hicieron al respecto los secretarios del rey las oportunas diligencias y, sano de cuerpo y subsanado de alma, me puse en camino a pie para peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, como romería y en agradecimiento por la gracia de haberme visto libre de tantas adversidades.

Cumplida mi promesa, retorné felizmente a Jerez de los Caballeros, a mi casa, donde tiene su inicio la historia que ahora escribo, obedeciendo al mandado de Vuecencia, por la sujeción y reverencia que le debo —mas no por hacerme memorable— y para mayor gloria de Dios Nuestro Señor, pues la fama y grandeza humanas de nada valen, si no es como buen ejemplo y guía de otras vidas. Harto consuelo me da saber el bien que asegura Vuecencia que ha de hacer a las almas esto que ahora escribo. Plega a Dios se cumpla tal propósito.

De Vuestra Excelencia indigno siervo,

LUIS MARÍA MONROY

LIBRO I

DONDE CUENTA DON LUIS MARÍA MONROY DEVILLALOBOS EL REGRESO A SU CASA, EN LA MUY NOBLE CIUDAD DE JEREZ DE LOS CABALLEROS, DESPUÉS DE HABERSE VISTO LIBRE DEL PENOSO CAUTIVERIO EN CONSTANTINOPLA.

1

Amanecía débilmente cuando alcancé a ver las torres y campanarios de mi amada ciudad. Había yo caminado durante toda la noche para evitar el calor, por senderos que desdibujaban las sombras, y me pareció que nacía el sol en el horizonte para alumbrar la hermosura de Jerez de los Caballeros, regalándome con la sublime visión de las murallas doradas y los rojos tejados, en medio de los campos montuosos. Una gran quietud lo dominaba todo.

Crucé la puerta que dicen de Burgos y ascendí lentamente por las calles en cuesta. Los perros ladraban al ruido de mis pasos. Cantaban los gallos. Los campesinos salían a sus labores y las campanas llamaban a misa de alba. Los quehaceres cotidianos, ruido de esquilas, martilleo en los talleres, pregoneros y escobones rasgando las piedras de los portales rompían el silencio.

Más de diez años habían transcurrido desde mi partida. Era yo tierno mozo entonces, cuando salí de mi casa, y ahora retornaba hecho un hombre, crecidas las barbas sin arreglo, sucios cuerpo y rostro por el polvo de los caminos y ajadas las ropas tras tan largo viaje. Nadie me reconoció, aunque algunos se me quedaban mirando.

Al atravesar los familiares lugares donde pasé la infancia, brotaban en mi alma los recuerdos. Sentí un amago de congoja, por el tiempo dejado atrás y que ya no retornaría. Pero, llegado a la puerta de mi casa, me sacudió un súbito gozo, como si me brotara dentro una fuente que me animaba. Y se me hizo presente la memoria del penoso cautiverio como algo consumado, muy lejano, como si hubiera sido padecido por otra persona, no por mí.

La entrañable visión del lugar donde me crie permanecía inalterada, asombrosamente idéntica al día que me marché. Me fijaba en la pared soleada, en los rojos ladrillos de los quicios de las ventanas, en las negras rejas de forja, en los nobles escudos donde lucían, bien cinceladas en granito, las armas de la familia.

Golpeé la madera del recio portalón con la aldaba y la llamada resonó en el interior del zaguán, retornando a mí como un sonido profundamente reconocido. Al cabo se oyeron pasos adentro. Una viva emoción cargada de impaciencia me dominaba.

Abrió un muchacho de familiar aspecto. Me miró, y con habla prudente preguntó:

—¿Qué desea vuestra merced a hora tan temprana? No se hace caridad en esta casa hasta pasado el mediodía.

—No pido caridad —respondí sonriente—. Vengo a lo que es mío…

Me observó circunspecto el zagal y, arrogante, añadió:

—Si sois peregrino o soldado de paso, habré de ir a preguntar a mi señor padre. Aguardad aquí.

—Ambas cosas soy —asentí—, peregrino y soldado. Aunque no ando de paso, sino que vuelvo a mi casa.

—¿Eh? —musitó sobresaltado él.

—Soy don Luis María Monroy de Villalobos —añadí—. En esta casa nací hace veintiocho años.

Al muchacho se le iluminó el rostro. Quedó atónito, mudo, y se apartó para franquearme el paso.

Avanzaba yo por el zaguán en penumbra, cuando le volvió la voz y me dijo con mucho respeto:

—Pase, pase vuestra merced, que le esperan, señor tío. —Y empezó a anunciar a gritos, mientras correteaba—: ¡Es don Luis María! ¡Es el cautivo!…

Vislumbré al fondo la luz del patio y avancé con pasos vacilantes, arrobado, buscando la puerta que daba a las estancias donde mi familia solía hacer la vida. En el austero comedor, unas velas encendidas iluminaban el cuadro de la Virgen de las Mercedes, auxilio de cautivos, que mandó colgar allí mi abuela.

Al pie de la bendita imagen, arrodillada, una dama oraba. Mi presencia y los gritos del muchacho la sobresaltaron.

—¡Es el cautivo! ¡Es el cautivo!…

Ella me miró de arriba abajo, con gesto de perplejidad. Mis ojos se cruzaron con los suyos. Era tal y como la recordaba, a pesar de que su rostro se había tornado más sereno con los años y el cabello ya no era castaño, sino gris.

—¡Señora madre! —exclamé llevado por natural impulso.

—¡Hijo de mi alma! —respondió ella, extendiendo los brazos hacia mí.

Nada hay como retornar al regazo de una madre después de haber sufrido harto. ¿Tal vez alcanzar el cielo…?

—¡Hermano! ¡Hermano mío! —exclamó alguien a mis espaldas, sacándome del arrobamiento.

Me volví. Era mi hermano Maximino, al cual reconocí enseguida, aunque había engordado bastante desde la última vez que le vi. Ya no era aquel muchacho de cabellos oscuros y rizados, más bien menudo, pero robusto y ágil. Ahora tenía la barriga abultada, canas en las sienes, la barba en punta, como la de nuestro abuelo, la expresión exaltada y aquella cojera tan particular, adelantando la pierna de madera con donaire, tratando de disimular el defecto, pero sin poder controlar el golpeteo seco del miembro inerte en las losas del suelo.

—¡Maximino! —grité yendo a su encuentro—. ¡Hermano!

Nos abrazamos. Estaba muy emocionado y parecía no querer que le vieran las lágrimas, pues se pasaba los dedos por los ojos a cada momento.

—¡Vive Cristo! ¡Qué alegría! —exclamaba—. ¡Te creíamos muerto! Tu madre ha sufrido mucho… ¡Todos hemos sufrido, diantre! ¡Vives, hermano mío! ¡Qué alegría!

—¡Gracias a Dios, aquí estoy! —decía yo, en el colmo de la felicidad, al verme regalado con sus muestras de cariño—. Dios os pague tantas atenciones. Gracias por haber rezado tanto por mí. La Virgen María no me dejó de su mano…

—Mira, hermano —dijo él, echándome el brazo por los hombros y conduciéndome cariñosamente hacia unos niños que no nos quitaban los ojos de encima, entre los cuales estaba el que me abrió la puerta—. Estos son mis hijos; dos varones y tres hembras, cinco en total: Alvarito, que es el mayor, el que te ha recibido, que va a cumplir once años por Navidad; el segundo, Luis, como nuestro señor padre, como tú, nueve años tiene; y las hembras, Encarnación, Isabel de María y Casilda, de seis, cinco y tres años la más pequeña. ¡Y viene el sexto de camino! —Me señaló a una mujer junto a los niños—. Es doña Esperanza de Paredes, mi señora esposa.

—¡Oh, Maximino, qué bendición! —exclamé mientras me iba a besar la mano de mi cuñada y a abrazar a mis sobrinos.

—No puedo quejarme —dijo él—. Y hoy nos ha hecho Dios a los de esta casa la mayor de las mercedes, trayéndote aquí, sano y salvo, convertido en un héroe, capitán de los tercios de su majestad. ¡Bendito sea Dios!

Mi señora madre se adelantó entonces y propuso:

—Recemos para dar gracias.

Todos nos arrodillamos delante del gran cuadro de la Virgen de las Mercedes que presidía el salón y se rezó la salve devotamente.

Después del «amén», Maximino dijo:

—Y ahora, vamos a celebrarlo. ¡Bebamos vino y holguemos! Que no es día hoy de trabajar en esta casa.

Dicho esto, se fue hacia la servidumbre y les mandó que mataran y pelaran unos gallos del corral, que abriesen la tinaja del mejor vino y que fueran a comprar unos quesos, panes tiernos, dulces y demás cosas necesarias para dar un banquete.

Más tarde, cuando se hubo dispersado ya la muchedumbre curiosa de los vecinos y la casa se quedó al fin en calma, fuimos los familiares a recogernos en la parte más íntima y confortable, frente a la chimenea. Allí hubo de nuevo abrazos y volvieron las emociones y las lágrimas, pero también hubo bromas y risotadas. Después se comió bien y se brindó con buen vino. La conversación se extendió durante todo el día. Estaba yo ebrio de felicidad.

Conté lo que me pareció oportuno de mi peripecia mientras ellos me escuchaban sin pestañear, especialmente los niños. Preferí no relatar las penas y aderezar mi historia con cierta fantasía, para dulcificarla.

Mi madre me explicó luego cómo fueron los últimos días de la vida de mi señora abuela, que había muerto recientemente, con mucha serenidad, rodeada de sus nietos y bisnietos, y atendida por los sacerdotes.

Conversamos durante todo el día. A última hora de la tarde llegaron algunos parientes y se unieron a la fiesta. Se cenó abundantemente. Especialmente yo, que traía hambre atrasada. Las aves en escabeche y las chacinas en aceite me devolvieron los sabores de la infancia. Mi hermano abrió una botella de licor excelente y encendió la chimenea, pues a pesar de ser otoño temprano había refrescado. Trajeron los criados los sillones más cómodos a la pequeña sala interior y nos sentamos todos al amor de la lumbre.

Un delicioso sopor me embargaba y deseaba permanecer muy quieto, en silencio, gozando del reencuentro con mi hogar. Pero unos y otros me asaltaban constantemente con preguntas. Tenían mucha curiosidad acerca de mis aventuras y querían que les contase todo esa misma noche.

2

Al sentirme en la quietud del hogar, reparé en que mi cuerpo arrastraba una fatiga de meses, o de años. También mi alma necesitaba descanso. Llegó un momento en el que me parecía que permanecer detenido, solo y en silencio, eran las únicas cosas buenas y hermosas. Mi mente estaba tan embotada, que algunas veces tuve la sensación de vivir sumido en una especie de amodorramiento, aunque estuviese levantado y entretenido en cualquier menester, ya fuera leer, conversar e incluso el domingo en la iglesia.

En cambio, durante las noches no podía dormir profundamente y, aunque lograra conciliar el sueño, me asaltaban las pesadillas. Con frecuencia me despertaba desasosegado y empapado en sudor. También a veces me parecía estar todavía en el cautiverio o en la guerra, al abrir los ojos en la total oscuridad de la alcoba, sin saber dónde me hallaba, en una confusión grande.

Después, durante el día, tenía que atender a las visitas que llegaban para manifestar su parabién. Resultaba una enorme pesadez repetir las mismas historias una y otra vez, especialmente en aquel estado de pereza permanente que me embargaba. Había parientes y amistades que venían no por mero cumplimiento, sino con sincero ánimo de agradar; me traían regalos y expresaban su alegría por mi liberación, así como el agradecimiento porque hubiera yo sufrido tantos infortunios por una causa que consideraban propia. Pero también llegaban otros con el único propósito de matar su aburrimiento; hacían preguntas faltas de discreción y se prolongaban molestándome demasiado tiempo, empleándose para sonsacarme detalles de la vida de los turcos o aguardando con morbosa curiosidad a que les contase mis aprietos entre ellos.

Menos mal que mi madre estaba muy atenta para cuidarme en toda ocasión, y me libraba de aquellos inoportunos despidiéndolos con cualquier excusa.

—No les hagas caso —me aconsejaba luego—. ¿No ves que no tienen mejor cosa que hacer? ¡Que se busquen la diversión en otra parte! ¡Fisgones!

—Es de comprender, señora —observaba yo—. La gente ha sido siempre muy aficionada a conocer las cosas de los cautivos. Les atrae mucho eso. ¿No recuerda vuesa merced acaso cómo sucedía lo mismo cuando los frailes de la Merced rescataron al señor abuelo?

—Por tal motivo, precisamente, estoy preocupada. Mi señor padre se volvió loco después de haber sufrido sus prisiones. Temo que, recordando todo una y otra vez, acabes tú de la misma suerte. Lo que a ti te conviene ahora es olvidar. Has de hacerte aquí una nueva vida. Aquello pasó y no hay por qué volver a ello. Contándolo no harás sino traerlo continuamente a la memoria y mortificarte innecesariamente.

—Madre —le expliqué—, no crea vuestra merced que sufro yo gran tribulación o que tengo lastimada el alma por haber sido cautivo. Ya le conté la manera en que viví entre los turcos. Si Dios tuvo a bien disponer para mí aquella vida sería para que sacase yo el mejor provecho de ella. Y cumplí con ello lo mejor que pude. No siento vergüenza alguna. Gracias a mi cautiverio pude servir a la causa del rey católico.

—Ya lo sé, hijo. Aun así, ha de ser mejor para ti olvidar lo que puedas. Lo pasado, pasado es.

Durante algún tiempo disminuyeron las visitas. Procuraba seguir los consejos de mi señora madre y olvidarme del cautiverio. Mas… ¡habían sido tantos años! A veces me sorprendía a mí mismo pensando en turco. Y no faltó alguna ocasión en la que saludé o respondí a alguna pregunta en dicha lengua. A los míos esto no les disgustaba. Como tampoco que cantase coplas a la manera de los moros o que recitase poemas. Les hacía gracia.

—¡Anda, canta en turco! —me pedían.

Pero no me faltaron las complicaciones.

Por la Epifanía bautizamos al sexto hijo de mi hermano Maximino, un varón que nació antes de Nochebuena. Para celebrarlo, se hizo una gran fiesta en la casa y se invitó a gente muy principal de la ciudad.

A los postres del banquete, me rogaron que tocara la vihuela. Como estaban el comendador de Santiago y otros caballeros muy estirados, sentí cierto pudor y me negué al principio. Pero, cuando insistió mi hermano, que era quien mandaba en la casa, no me quedó más remedio que obedecer.

Me resultó fácil recordar un viejo romance que conocían todos:

La mañana de San Juan,

al tiempo que alboreaba,

gran fiesta hacen los moros,

por la vega de Granada…

Como había corrido el vino, se animaron los más de ellos a cantar y a hacer acompañamiento con las palmas, de manera que estuvo la concurrencia muy holgada durante un buen rato. Proseguí luego con algunas canciones de Navidad y también les gustaron mucho.

Pero, como se me agotara el repertorio porque no me acordaba de muchas coplas completas después de tanto tiempo, me dio por cantar en turco una canción que aprendí en Constantinopla de música alegre, divertida, y con una curiosa letra que habla de mujeres hermosas que bailan junto a una fuente. Aunque a ellos les daba igual lo que dijera, porque ninguno de los presentes sabía una sola palabra del turco.

Al sonido de la música tan diferente, se hizo un gran silencio en el salón, y noté cómo algunos caballeros se miraban entre sí perplejos o se daban con el codo. Solo entonces reparé en que pude haber ofendido a alguien. Pero ya no me pareció oportuno dejar repentinamente la copla, de manera que proseguí hasta completarla a pesar de la tensión.

Cuando hube concluido, Maximino, que se había percatado del trance, se fue hacia la mesa y se puso a escanciar vino a todo el mundo, mientras proponía un brindis por nuestro señor el rey, para hacer olvidar la cosa.

—¡Hala, señores, bebamos un trago de este buen néctar! ¡Por su majestad!

Secundó el brindis el prior de Santiago, pero ya percibía yo que no habían quedado conformes.

Bebimos y me pareció que uno de los caballeros, un tal don Rafael Casquete, me miraba de mala manera, con cierta suficiencia. No hice caso, pensando que eran suposiciones mías, y procuré poner mi atención en otra cosa.

Al cabo agradecí que me reclamara mi madre para que fuera a la estancia donde se divertían las damas, porque empecé a sentirme un tanto incómodo.

Una vez donde las mujeres, me reconforté, regalado con muchos cumplidos y atenciones, pagándome ellas con lisonjas lo cantado y, como era de esperar, queriendo saber cosas acerca de mi cautiverio.

Una tal María de Vera incluso se puso muy insistente, haciéndome preguntas sobre las turcas: si eran bellas y galanas, qué vestidos usaban, si tenían alhajas, y si era verdad que se ponían tocados, pañuelos o velos, según contaban quienes habían estado allí.

Diles yo las explicaciones que me parecieron convenientes y las aderecé con anécdotas y detalles ocurrentes, para tenerlas contentas, satisfaciendo su natural curiosidad.

Pero, estando en esto entretenidos, se oyeron de repente recias voces como de riña en la sala de los hombres.

—¡Fuera de esta santa casa! —escuché gritar a Maximino enérgicamente—. ¡A la calle!

Se hizo un tenso silencio.

Acudí enseguida y encontré a mi hermano muy alterado, dando puñetazos en la mesa, con el rostro enrojecido de cólera.

—¿Qué sucede? —pregunté.

—¡Nada! —contestó él—. Que don Rafael Casquete se va ahora mismo. ¡Vamos, recoja vuestra merced su capote y a la calle!

El Casquete alzó la testuz con gesto arrogante y salió de la estancia sin rechistar. Los demás permanecían con gesto grave, mientras contemplaba yo atónito la escena, sin comprender nada.

Detrás de aquel caballero salieron algunos señores más, que se excusaron poniendo como motivo lo tardío de la hora. Pero se veía que no estaban ya a gusto, después de tan desagradable espectáculo. Entre ellos se fue el prior, visiblemente afectado.

Al cabo, estábamos solos Maximino y yo en el salón. Bebía él un vaso de vino tras otro y bufaba de rabia.

—Hipócritas, sepulcros blanqueados, zorros… —decía entre dientes.

—¿Se puede saber qué ha pasado aquí? —le pregunté de nuevo.

Me miró con una expresión rara, como si también tuviera algo en contra de mí. Y contestó secamente:

—¡Nada de nada! ¡Ese condenado Casquete, que es un metomentodo! Como los de su casa; como lo eran su padre y su abuelo. ¡Enredadores! ¿O no conoces acaso a los Casquete?

—Pero… ¿Qué ha dicho? ¿Te ha faltado en algo?

—Nada claro ha dicho, pues es cobarde como una rata, pero ha hecho insinuaciones que no me han gustado. ¡Eso es todo!

—¿Insinuaciones? ¿Sobre qué?

—Nada de particular. Y tú —dijo, clavando en mí sus fieros ojos—, bien podías haberte ahorrado la dichosa coplita sarracena. ¿No sabes cómo son esos alcahuetes? ¿No te das cuenta de que andan porfiando si eres o no moro? ¡No les des motivos, por los clavos de Cristo! ¡Más te valdrá andarte con cuidado aquí o nos pondrás en entredicho a toda la familia!

3

Fue penoso descubrir que mi casa no era el hogar feliz que me pareció al principio, recién llegado. A medida que pasaban los meses, iba percibiendo con mayor certeza que Maximino gobernaba el mayorazgo sin previsión, método ni orden; y que vivía completamente despreocupado de la familia, no poniendo el cuidado y el miramiento que exige la educación de los hijos, la atención de la esposa y el manejo de la servidumbre. Ni siquiera se comportaba públicamente con el decoro que le debía a la hidalguía y la honra de los apellidos que ostentábamos.

Pronto me percaté de que mi hermano no era hombre de trato fácil. Había heredado Maximino, además de la hacienda, muchas otras cosas de nuestro noble predecesor, don Álvaro de Villalobos. En el semblante y la figura se parecía tanto a él, que daba hasta escalofríos verle junto a un retrato suyo que colgaba de la pared del recibidor. Y supongo que a él le placía sobremanera esta semejanza que todo el mundo le ponderaba, porque se recortaba la barba de igual modo que nuestro abuelo e incluso vestía en algunas ocasiones con el jubón de tafetán negro que le perteneció en vida, aunque tuvo que taparse con un adorno la roja cruz de Santiago que lucía don Álvaro bordada en el pecho, ya que mi hermano no era miembro de la Orden. Y posiblemente era esta la causa de su hondo disgusto y su variable temperamento.

Achacaba Maximino no ser caballero de Santiago a la nefasta influencia de los Casquete, que gozaban de mucho poderío entre la jerarquía del priorato de Tudía. En esto también resonaba la herencia de nuestro señor abuelo, que profesó durante su vida una manifiesta animadversión hacia ese linaje jerezano, al que solía hacer causante de todos los males.

Pero, si bien heredó Maximino de don Álvaro de Villalobos el porte, la presencia y el temperamento, de suyo levantisco y arrogante, no recibió de su noble sangre ninguna de las virtudes que adornaban su persona. Pues fue nuestro abuelo un hombre inteligente, astuto, que sabía bien salirse con la suya y escapar airoso de cualquier circunstancia. Mi hermano, en cambio, fue siempre un fracasado.

Ya le dio la espalda la fortuna en su mocedad, cuando a temprana edad fue con nuestro padre a pelear contra el moro en Bugía. Allí se dejó la pierna izquierda y, con ella, cualquier oportunidad para seguir la carrera de las armas, que era lo que más le llamaba en este mundo. Y tuvo que venirse al señorío a ocuparse de cosas que nada le placían, como eran el gobierno de las haciendas, siervos y ganados. Con desgana se empleó en tal menester y descuidó muchos asuntos de importancia: percibir las rentas, pagar los diezmos y tasas y tener contentas a las autoridades. En vez de ello, no hizo sino ganarse enemigos, malvender las posesiones y malgastar los dineros.

¡Y si fuera solo eso! Cosas peores hacía. Empecé a darme cuenta de que mi hermano, aun gozando de una maravillosa familia, era un hombre muy solo en el fondo, cuya única y más asidua compañera resultó ser la bebida.

Me hice consciente de ello a medida que transcurrían los meses. En toda ocasión tenía él una excusa para darse al vino: a la mañana, porque hacía frío; al ángelus, para recobrar el ánimo; en el almuerzo, para acompañar las viandas; a la tarde, por aquello de cerrar los tratos en la taberna, donde a fin de cuentas acababa estando él solo con el vaso; en la cena, para festejar la jornada; y por la noche, con el fin de dormir bien, según decía.

Como me apercibiese yo de que se pasaba mucho tiempo empinando el codo y que con frecuencia llegaba dando traspiés, le llamé la atención un día muy suavemente, hablándole con delicadeza. Le conté que había visto grandes y nobles hombres, en el ejército, que malograron sus vidas bebiendo sin mesura; los cuales perdían el arrojo, la figura y hasta la razón, dejándose ir la oportunidad de alcanzar altos cargos que, por sus ilustres apellidos y por las recomendaciones que los beneficiaban, les habrían pertenecido de no ser por haber consentido en que la gustosa afición al vino se les convirtiera en vicio.

Escuchando estas explicaciones, se me quedó él mirando con unos ojos muy abiertos, enarcando las cejas y apretando los labios por lo que supe que no le había sentado nada bien el consejo.

—¿Qué quieres decir? —inquirió con gesto adusto.

—Nada. Solo quería manifestarte que estoy algo preocupado por ti. Me ha parecido advertir que bebes demasiado vino.

—¿Me estás llamando borracho? —Se enardeció aún más.

—No, hermano, quiero decir que…

—¿Me meto yo acaso en tus asuntos? —rugió.

—Bueno, bueno, no he dicho nada —contesté, zanjando la cuestión, temeroso de enojarle más.

A partir de aquel día, noté que Maximino estaba más frío y distante conmigo. Y maldije el momento en que tuve la ocurrencia de iniciar tal conversación con él. Mi hermano no tenía la humildad requerida para estar sujeto a obediencia, ni era hombre dado a escuchar consejos, ni a reflexionar con calma. Supongo que esa mala actitud suya le valió el rechazo de la Orden de Santiago cuando solicitó ser caballero, y no las malas artes de los Casquete, como él suponía, aunque también influyera la inquina de estos.

4

Poseíamos una heredad en el valle que dicen de Matamoros, al pie de las sierras, que distaba poco más de una legua de Jerez de los Caballeros. Los pastores vinieron a dar la queja de que el lobo no dejaba de perjudicar al ganado, y me pareció que sería una buena ocasión para organizar una cacería y alejar con ello a Maximino de la rutina de beber y no hacer nada de provecho.

—¿Cazar lobos? —observó desdeñoso cuando se lo propuse—. ¿Nosotros? ¿Y por qué no se preocupan de eso los administradores y menestrales de la finca, que es su obligación?

—Vamos, hermano, que es primavera y nos hará bien un poco de ejercicio. Los campos están preciosos, han florecido las jaras y el sol luce radiante. ¿No recuerdas acaso cuando íbamos de cacería con nuestro señor padre? ¿Has olvidado lo bien que lo pasábamos?

—Entonces tenía yo mis dos piernas —contestó pesaroso—. ¿Dónde voy ahora en pos de lobos con una pata de palo?

—Pero… ¡si iremos a caballo! Los ojeadores batirán los montes y nosotros aguardaremos al pie de las sierras con los perros, para perseguir a las piezas por los valles. ¿O tampoco puedes cabalgar? ¿Tan viejo te has hecho con poco más de treinta años? ¿Te vas a pasar el resto de la vida de casa a la taberna y de la taberna a casa?

Clavó en mí su fiera mirada y temí que zanjara la conversación, como aquella otra vez que le recriminé lo mucho que bebía. Pero, gracias al cielo, no me salió mal la estrategia y conseguí despertarle el orgullo, en vez de la ira.

—¡Nadie cabalga en Jerez como Maximino Monroy de Villalobos! —exclamó ufano.

—Pues vamos a verlo, hermano. No tendremos mejor ocasión que esta para airear nuestras monturas. ¿Mando que junten a los ojeadores y que preparen la jauría?

—Mándalo, que ya estoy deseando ir al lobo. Ahora se va a saber en esta casa lo que has aprendido tú por esos andurriales con el tercio, así como lo que yo no he olvidado, aunque te creas que ando mano sobre mano.

Me alegré mucho al verle poner interés en algo, fuera del vino. Le tenía yo gran estima a Maximino, a pesar de su mal genio, y deseaba más que nada ayudarle en lo que fuera posible, pues me daba la sensación de que todo lo que le sucedía era a consecuencia del sufrimiento por haber perdido la pierna y quedar inútil para la vida militar. Eso lo había convertido en un hombre huraño, encerrado en sí mismo, sombrío, malhumorado y aficionado a ver solo el aspecto más desfavorable de las cosas. Se me hacía que el ejercicio, la vida al aire libre y tener algo en que distraerse le haría recobrar el amor propio y las ganas de vivir.

Había en los altos de nuestra casa unas dependencias que conservaban para mí un recuerdo entrañable. Se trataban de lo que llamábamos familiarmente «los doblados de don Álvaro», por ser las habitaciones donde nuestro señor abuelo guardaba sus más estimadas pertenencias: armas, arneses, aparejos, guarniciones y utensilios propios de las artes de la caza, como eran pihuelas, capirotes y señuelos de cetrería, picas, cuchillos de montear, ballestas y arcabuces. El acceso era por unas viejas escaleras de madera carcomida, cuyos peldaños crujían a cada paso, y que conducían a un largo pasillo del piso superior del caserón, que estaba deshabilitado. Al final, una sólida puerta cerrada con siete llaves conducía a tan reservadas dependencias, que comunicaban por la parte de atrás con unas destartaladas galerías que daban al último patio.

Cuando Maximino y yo subimos allí para preparar los aperos de la caza, me di cuenta de que mi hermano no frecuentaba aquel lugar que tanto nos atrajo en nuestra infancia. La herrumbre, la carcoma y las telarañas lo dominaban todo: espadas, puñales, alabardas, lanzas, corcescas, arcabuces, ballestas y dardos. Los cueros de grebas, brazaletes, coseletes y guantes estaban tiesos, acartonados, y los olores de la pez y la grasa envejecidas permanecían prendidos en el aire inmóvil y viejo.

—¡Vive Dios, cómo está todo! —exclamé al ver tan lamentable panorama.

Mi hermano, que se empleaba en abrir los postigos polvorientos para que penetrase la luz, paseó la mirada triste por la estancia y dijo a modo de excusa:

—Son cosas viejas que tienen ya poca utilidad.

—¡Qué lástima! —me lamenté—. Con un poco de cuidado se podría haber mantenido todo esto. ¿No recuerdas con qué cariño se aplicaba nuestro abuelo a limpiar, engrasar, pulir y conservar sus queridos enseres? No permitía a nadie que entrara aquí sin estar él presente. ¡Oh, Dios, mira su armadura preferida comida por el orín! Él la llevó en la toma de Argel, cuando siguió en hueste al emperador… ¡Era su más preciado recuerdo!

—¿Es un reproche? —replicó Maximino—. ¿Me haces a mí culpable de que las cosas envejezcan? ¡Esa armadura tiene más de setenta años!

—El hierro y el acero, bien tratados, pasan en servicio de hijos a nietos —repuse—. Basta con aplicar grasa a tiempo. Pero, ahora, ¿quién puede arreglar ese desperfecto?

Él hizo un movimiento brusco, como despechado, y se fue hacia la armadura para frotarla con su pañuelo. La herrumbre estaba tan prendida que tuvo que emplearse para lograr apenas retirar el polvo. Jadeaba, furioso, mientras trataba de solucionar algo que él mismo se daba cuenta de que no tenía ya remedio. Y como el arnés descansase sobre un antiquísimo bastidor de paja, se deshizo este y cayeron las piezas al suelo levantando un gran estruendo, separándose cada una por su parte.

Maximino se enojó aún más por este estropicio y, en vez de recoger la armadura, empezó a dar patadas a los elementos dispersos mientras gritaba fuera de sí:

—¡Son solo cacharros viejos! ¡No tengo la culpa! ¿Soy acaso el culpable de todo lo malo que pasa? ¿Es que eres tú el hombre perfecto? ¿A eso has venido, hermano, a darme lecciones? ¿A echarme en cara mis errores?…

—¡Eh, no hagas eso! —le recriminé—. ¡Es la querida armadura de don Álvaro de Villalobos! ¡Respeta la memoria de nuestro señor abuelo! ¡Era un caballero!…

—¿Qué quieres decir? ¿Que no lo soy yo? ¿Acaso no soy yo caballero? ¿Es eso lo que piensas? Me has llamado borracho, descuidado, vago… Y ahora insinúas que actúo sin nobleza…

—¡No, Maximino, por el amor de Dios! —exclamé, yéndome hacia él para sujetarle por los hombros, tratando de calmarle—. Yo no te he llamado tales cosas… ¡Dios me libre de ello! ¡Quiero ayudarte!

—¡Suéltame! ¡No necesito tu ayuda! —rugió, a la vez que recogía la espada de don Álvaro del suelo.

—¡Qué haces, insensato! —inquirí, temeroso de que fuera a hacer una locura.

Él se quedó entonces muy quieto, mirándome, sosteniendo la espada por la empuñadura.

—¿También piensas que soy un asesino? —me preguntó con gesto de perplejidad—. ¿Has creído que iba a herirte? No hice sino recoger la espada de nuestro señor abuelo, precisamente por respeto a su memoria. Baste que esté la vieja armadura por los suelos, pero su espada es otro cantar…

Sonreí, muy avergonzado por mi absurda sospecha. Le dije:

—Perdóname, hermano. He sido un necio… ¡Ven a mis brazos!

Nos abrazamos. Resoplaba él y sollozaba.

—No me juzgues, Luis de María, ¡por los santos clavos de Cristo!… No estés atento a todo lo que hago. Haz tu propia vida y déjame vivir en paz. Tú has hecho lo que has querido, no te inmiscuyas en mis asuntos o no respondo…

—Sí, sí, Maximino —asentí—. Tienes toda la razón. Te ruego que no me lo lleves en cuenta. No sé qué me impulsó a decirte tantas necedades… ¡Perdóname, hermano!

—Hagamos un trato —procuró, con gesto sincero—. Vayamos a esa cacería y divirtámonos juntos. ¡A ver si quiere Dios que traigamos al menos un par de lobos grandes como no se han visto en Jerez! Comamos y bebamos luego como buenos hermanos… Y después, Dios dirá… Prometo reflexionar acerca de todo esto…

—Lo que tú digas, hermano mío. Sea como tú mandas, pues eres el mayor y el jefe de esta respetable casa. Dispón lo que te parezca oportuno y… ¡evitemos los disgustos, por Santa María bendita!

Felices por aquel repentino acuerdo, nos abrazamos de nuevo. Y nos pusimos enseguida manos a la obra, intentando reunir lo que podría servirnos de lo que había en los doblados de don Álvaro. Mientras, recordábamos muchas cosas de la infancia: las ocurrencias de nuestro abuelo, las partidas de caza con nuestro padre, las noches pasadas en los bosques el día anterior a la cacería, escuchando el aullido de los lobos…

Agradecido por ver que mi hermano empezaba a entrar en razón, rogaba a Dios que fuera servido concederme la merced de que llegase él a encaminar del todo sus pasos, comportándose como el caballero que debía ser y abandonando sus torcidas costumbres.

5

Todavía permanecían sumidos los montes en la oscuridad cuando, con los primeros ladridos de los perros, los caballeros empezaron a temblar. Supimos entonces que los alimañeros y ojeadores ya habían dado con las guaridas de los lobos allá arriba, en los roquedales que coronaban las sierras, porque se oían las voces alertando a los careas que batían las laderas, zaleando la maleza con sus bastones para mover las piezas hacia los lugares donde estábamos apostados los cazadores.

Con la primera luz del día, llegó el momento tan esperado, calculado con toda precisión por los capataces, expertos loberos que tenían bien aprendido desde niños su oficio, a fuer de haberlo desempeñado mil veces, desde que fueran al monte primero con sus abuelos, luego con sus padres y ahora con sus hijos. Requería este viejo arte suma atención, sagacidad, temple, valor, conocimiento del terreno y fortaleza de piernas, a más de una fina sapiencia de los hábitos de esta fiera, que es la más astuta y cautelosa de cuantas hay en los campos.

Aguardábamos Maximino y yo en una fría vaguada, angosta y húmeda, adonde conducía como único paso un barranco profundo. Por haber llovido fuerte un rato antes, estábamos empapados, tiritando, pues era marzo y las madrugadas resultaban aún frescas.

Dejamos pasar sin daño alguno a unos jabalíes que casi se nos echaron encima y un rato después a un gran ciervo de altiva testa. Era cosa de estar muy quietos sin descuidar lo que allí nos llevaba, cual eran los lobos que, espantados de sus altos dominios, habían de escapar por fuerza metidos en la hondonada hacia la que les conducían perros y hombres que peinaban el bosque.

Salió el sol y, como no se viera pasar nada mayor que alguna liebre despavorida, mi hermano empezó a desanimarse. Se agitaba y no paraba de echar mano al odre de vino que llevaba colgado al cinto, del que estaba más pendiente que de lo que se moviera por delante de sus ojos. Temí entonces que, echada a perder la jornada de caza, no se pudiese llevar a efecto mi plan de tenerlo contento y entretenido para sacarle de los vicios.

Pero, en esto, se oyó un fuerte estrépito de pasos, fragor en la espesura y rugido de canes.

—¡Atento! —le grité a mi hermano.

De repente, irrumpió desde unas rocas, a nuestro costado, un muchacho muy sofocado, que de un salto cruzó el despeñadero de parte a parte, yéndose luego a poner a nuestras espaldas avisando:

—¡Ahí está el lobo, señores! ¡Delante de vuestras mercedes!

No hizo falta montarse en los caballos. Bastó avanzar unos pasos para ver cómo dos alanos acosaban y sujetaban a un lobo enorme.

—¡Tuyo es, hermano! —le grité a Maximino.

Olvidándose de su cojera, se abalanzó empuñando la espada.

—¡Pon cuidado! —le advertí—. Mejor será la ballesta…

—¡Qué ballesta ni que…! —gruñó—. ¡Vas a ver cómo lo remato así, a mano!

Se aproximó a la refriega entre lobo y perros, buscando la manera de cobrar la presa, y hundió la espada en el cuerpo de la fiera a la altura de las costillas, atravesándola de parte a parte, hendiendo piel, carne y junturas, certeramente y sin miramientos por el propio riesgo. De manera que se revolvió el lobo girando sobre sí, herido de muerte, arrastrando a los enormes alanos que lo asían por el pellejo. Mi hermano perdió pie en el impulso y cayó sobre las bestias que rugían ferozmente lanzando dentelladas a diestro y siniestro.

Temí que resultase perjudicado y me apresuré a rescatarle del apuro. Pero él, fuera de sí, me gritó:

—¡Déjame solo! ¡Esto es cosa mía!

Como había soltado la espada, que estaba clavada en el lobo, desenvainó el cuchillo que llevaba amarrado en la pierna sana y remató a la alimaña con diestra cuchillada en el pecho, por la que se desangró al momento.

—¡Bien, hermano! —le felicité—. ¡Qué maestría!

—¿Has visto? —contestó, ufano, jadeante—. ¿Creías acaso que no sería capaz? ¡Poco conoces a Maximino Monroy!

El muchacho que había acarreado al lobo con sus alanos también estaba asombrado y exclamaba:

—¡Eso es maña, señor! ¡Menuda pieza!

—Vamos, zagal —replicó Maximino—, sujeta de una vez a los alanos, que me van a estropear la piel del bicho.

Me sentí feliz al verle así, loco de contento, sacudiéndose el polvo de los gregüescos y ajustándose la pierna de madera, orgulloso por la hazaña.

A mediodía, contaba el lance Maximino a todo el mundo a voz en cuello, exagerando cuando podía:

—Entonces, viendo que me podía matar ese demonio, esa fiera corrupia, eché mano al cuchillo y… ¡zas!

Todos, capataces, ojeadores y careas, aplaudían y le vitoreaban.

—¡Viva don Maximino! ¡Viva!…

Se habían marchado las nubes y lucía un bonito día de primavera, con brillante sol y colores nuevos en los campos. Regresaban ya los perros con ladridos cansinos, a la llamada del cuerno, y los manilleros acudían con las mulas que portaban la comida y los serones donde habían de llevarse luego los animales muertos.

Cinco piezas fueron cobradas: el enorme lobo que abatió Maximino, el cual era macho, una loba vieja y tres zorros de mediano tamaño. También, por ser marzo el mes en que afloran las camadas, los alimañeros se hicieron con cuatro lobeznos bien gordos que estaban ya casi en edad de dejar la teta.

La jornada de caza fue pues gloriosa. Los pastores estaban encantados al saber que por lo menos de momento podían tener a salvo el ganado.