Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: LITERATURA JUVENIL - Espacio Abierto

- Sprache: Spanisch

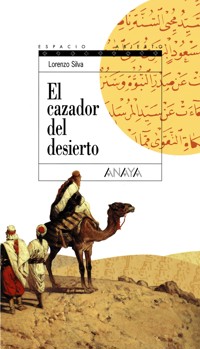

Irene siempre ha sido la primera de la clase, una chica sensata que lo tiene todo bajo control. Nadie habría dicho que haría migas con José María, un nuevo alumno solitario y corrosivo. Pero Irene cultivará su amistad. Averiguará que José María también odia su nombre y prefiere que le llamen Orens, por Lawrence de Arabia, y descubrirá lo único que él no odia: el desierto. (Segunda parte de la TRILOGÍA DE GETAFE)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lorenzo Silva

El cazador del desierto

Contenido

1. El nuevo

2. Ningún disfraz

3. La pista de Lawrence

4. Paseando por el lado salvaje

5. Una ausencia quizá calculada

6. Una especie de arrepentido

7. Irene a la deriva

8. El hechizo del desierto

9. El momento vulnerable de Robert de Niro

10. La playa de Ákaba

11. El cariño por las máquinas

12. El ejemplo de Lanzarote

13. La música de tu risa

14. Una postal desde Valparaíso

15. El regalo del cazador

Créditos

Para José Ignacio, Raúl y Fernando, tres bilbaínos generosos y sentimentales a quienes debo buena parte del aliento que me hizo escribir este libro.

El solitario es, para los árabes, el justo.

Cuanta más soledad se puede tolerar, mejor, dicen ellos.

El santo anda solo y no se queja.

RAMÓN J. SENDER

1

El nuevo

La mayoría de las cosas que nos pasan, si se piensa, vienen y se van sin dejar rastro, como si en realidad no importaran mucho y esa predisposición para olvidarlas fuera nuestra manera de perdonar que nos hayan distraído de las cosas que sí merecían atención. Sin embargo, hay unos pocos momentos escogidos en la vida que según los estás viviendo ya sabes que los vas a recordar para siempre. Uno de esos momentos, al menos para Irene y para mí, fue la mañana de octubre en que conocimos al cazador.

Lo que ahora me gustaría es soltarlo todo, meterme de cabeza en la historia y tratar de explicaros sin perder más tiempo por qué esa mañana de octubre y el cazador llegaron a importarnos. Incluso me gustaría descubrir desde ya por qué le terminamos llamando el cazador, que es quizá uno de los detalles más jugosos. Pero desde que me dedico a escribir historias he aprendido que no hay que precipitarse, y que a quien las lee hay que hacerle sufrir el mismo suspense que tú has sufrido mientras vivías los acontecimientos. También es bastante aconsejable que el lector conozca antes que nada dónde está y con quién está tratando, porque nunca puedes dar por sentado que todos querrán leer el libro que a ti te apetece escribir. Quién sabe, a lo mejor no es ésta la historia que en este momento os apetece a vosotros, o no soy yo la persona de quien queréis escucharla.

La historia empieza en el lugar donde Irene y yo pasábamos gran parte de nuestro tiempo cuando los hechos ocurrieron: en un instituto de enseñanza secundaria de Getafe, que es una ciudad más o menos pequeña o más o menos grande, según se mire, a unos diez kilómetros al sur de Madrid. Irene y yo teníamos quince años y ese día empezábamos Segundo de BUP. El BUP es algo que ya casi no existe en ninguna parte, pero a nosotras todavía nos tocó hacerlo. Irene era y es mi mejor amiga, o quizá debería decir una de mis mejores amigas. Además de ella está Silvia, aunque en esta historia Silvia no interviene demasiado, porque a ella nunca le gustó el cazador. En realidad, y lo aclaro desde el principio para impedir que se despiste nadie, la verdadera y única protagonista de todo lo que voy a contar es Irene. En esta historia yo no hago mucho más que contarla, y aunque a lo mejor extraña a alguien, estoy muy a gusto con eso. Me temo que a una misma sólo pueden pasarle tres o cuatro cosas realmente interesantes, y eso tirando por alto y si se tiene la suerte (o la desgracia, nunca se sabe) de ser una persona fuera de serie (lo que no es desde luego mi caso). Sin embargo, si a lo que te dedicas es a contar lo que les pasa a otros, tienes la posibilidad de vivir una cantidad infinita de historias dignas de recordarse. Porque todas las historias que cuentas, como todas las historias que escuchas, pasan a formar parte de ti, y tú pasas a formar parte de ellas.

Aquella mañana de octubre, ahora que ya sabéis dónde estamos y algo de quiénes somos, Irene, Silvia y yo volvíamos al instituto después de tres meses de vacaciones. Era una sensación rara: por una parte teníamos todavía fresco en la memoria el tormento de los exámenes de junio, que nueve meses más tarde volverían a repetirse, cambiando sólo algunas de las asignaturas. Pero por otro lado, y sin que ninguna llegara a comprenderlo muy bien, nos hacía ilusión el nuevo curso, como si las vacaciones ya hubieran durado demasiado y deseáramos tener entre las manos los nuevos libros y que volvieran a pesar sobre nuestras cabezas las obligaciones, los trabajos y la amenaza de los ceros. Creo que es algo que también les pasa a los secuestrados, y que se llama síndrome de Estocolmo. A los secuestrados intentan curárselo, pero a los estudiantes nos dejan que lo suframos para que estemos más indefensos. Los estudiantes somos la última capa de la sociedad. Lo malo no es que no votemos, que nos maltraten y que en el fondo pasen de nosotros, sino que encima tenemos que estar agradecidos. No sé todavía lo que quiero ser en la vida, pero de lo que tengo realmente ganas es de dejar de ser estudiante. Mi padre siempre dice que ya lo echaré de menos. Sin embargo, cuando le pregunto qué era lo que sentía él cuando tenía mi edad, acaba confesando que también se sentía como un gusano. Tan malo es que sólo lo puedes apreciar cuando ya te has librado de todo el asunto.

Supongo que lo único que verdaderamente justificaba aquella incomprensible ilusión por empezar el nuevo curso era la curiosidad por los nuevos compañeros. Irene, Silvia y yo nos habíamos hecho amigas después de coincidir en una misma clase en el colegio, y aunque luego siempre nos habíamos encontrado en todos los cursos con un buen puñado de pelmazos, todavía no habíamos perdido la esperanza de conocer a alguien que no lo fuera. Quizá la que menos lo esperaba era Silvia, pero ella tenía un problema que no teníamos Irene ni yo. Como siempre era la más guapa de la clase y rodaba anuncios que salían en la televisión, ella era la que más sufría a los pelmazos. No sólo la miraban en clase de gimnasia o le soltaban esas gansadas que a ellos les resultaban tan ingeniosas, sino que encima iban y le pedían en la fiesta de fin de curso que bailara con ellos, y luego hasta se ofendían cuando ella les decía que sola bailaba más a gusto.

Ese año, al entrar en la clase que nos había tocado, vimos que conocíamos a casi toda la gente. Muchos estaban más morenos que cuando nos habíamos separado en junio, alguno estaba incluso más alto y alguna (como yo) con la cara más llena de espinillas. Pero Gonzalo, el chulito de Primero, mostró desde el principio que también estaba dispuesto a ser el chulito de Segundo. Venía con una camisa rosa de marca y con un reloj de pared en la muñeca. Llamaba bastante la atención, porque nadie más llevaba camisas tan caras ni relojes tan aparatosos. Al ver a Silvia, le dijo:

—Hola, preciosa. Ganas con el tiempo, como los vinos.

—Sin embargo, ya veo que tú sigues igual de capullo —le replicó Silvia, en su tono más bestia. Lo que la reventaba de Gonzalo era que siempre la trataba como si estuviera condenada a caer a sus pies, tarde o temprano.

Buscamos nuestro sitio de siempre, en el que nunca había problema para sentarse: la primera fila del centro. Era el mejor sitio para Irene, que tiene un poco de astigmatismo y se niega a usar gafas, y el mejor para ver la pizarra sin tener que estirarse por encima de la cabeza de nadie. Por mucho que te aburra o te jorobe lo que ponen en la pizarra, casi siempre hay que acabar copiándolo, y mejor si no te cuesta un esfuerzo suplementario. En cuanto nos sentamos, nos dimos la vuelta para ver dónde se colocaban los demás. Gonzalo se puso también en primera fila, a la izquierda, que era donde se había puesto Silvia. De momento lo dejamos así, pero cuando alguien ocupó el lado derecho, que era el mío, Silvia y yo hicimos el cambio. La zona intermedia era donde prefería sentarse la mayoría, y la de atrás, como siempre, quedaba para gente como el Lanas, un tipo que tenía su talento, aunque no siempre lo apreciaran los profesores. Lo aprobaba todo por los pelos y en septiembre, y estaba tan zumbado que era capaz de poner una lista de canciones de Metallica cuando le habían pedido que citara cinco obras del Barroco. El profesor de Música leyó su examen en clase y todo el mundo se tiraba de la risa, pero lo grande es que ésa no le quedó para septiembre. El de Música, que era bastante original, le puso nada menos que notable.

Fue entonces, mientras averiguábamos quiénes se habían sentado al fondo de la clase, cuando vimos al nuevo. Estaba en una de las dos últimas mesas de la fila de la izquierda, solo. En aquella aula había más pupitres que alumnos y todos procuraban sentarse con alguien conocido. Al nuevo no le habíamos visto antes, lo que hacía suponer que habría entrado de los primeros. Era un chico más bien pequeño, con un flequillo rubio caído sobre la frente y unos ojos azules que incluso a aquella distancia te ponían nerviosa si te miraban con demasiada atención. Y así era como él nos miraba cuando nosotras le miramos a él. Justo en ese momento entró el profesor y tuvimos que volvernos. Pero a Irene y a mí no pudo a partir de ahí quitársenos de la cabeza la idea de que aquellos ojos estaban clavados en nuestros cogotes. Irene me preguntó, en voz baja:

—¿Le conoces de algo?

—Es la primera vez que le veo.

—Parece como si no fuera de aquí.

—Ahora nos enteraremos.

El profesor era Anselmo, que nos había dado Matemáticas el año anterior y que volvería a dárnoslas este año. Además de eso, iba a ser nuestro tutor. Nos dio la bienvenida y nos dijo que este año tendríamos que apretar más (es lo que dicen siempre, y significa en realidad que son ellos los que te van a apretar más a ti). Después nos dio la lista de nuestros profesores, donde había de todo, como en el hipermercado. La habíamos jorobado en Lengua, donde nos había caído la Rastafari, una que se las daba de campechana pero después masacraba a todo el mundo, y habíamos tenido mucha suerte en Ciencias Naturales, donde nos había tocado la Madre Teresa de Calcuta, una profesora bastante mayor que tenía fama de dar aprobado general. Por último, cerrando el ritual de principio de curso, el tutor pasó lista.

No hace falta decir que Irene y yo escuchamos pasar lista esperando el momento en que el profesor dijera un nombre desconocido y el chico rubio del fondo levantara la mano. Eso le dio aliciente al recorrido por toda la lista de nombres que ya sabíamos, aunque nos ponía un poco impacientes la pachorra de Anselmo al leer y al buscar la cara de cada uno. Todos los nombres de la lista fueron encontrando a su propietario, hasta que la lista llegó a uno que el profesor repitió sin que nadie respondiera: Pérez Martín, José María. Era un nombre que no decía nada y a nadie le preocupó que su dueño no estuviera presente. Anselmo se encogió de hombros, puso falta y siguió adelante. La lista continuó con los últimos y pasó por Gonzalo, por Irene y hasta por Silvia, que se apellida Zornoza y normalmente no tiene a nadie detrás. Cuando tratábamos de imaginar qué apellido con Zu podía ser el del chico rubio, Anselmo levantó los ojos de la lista y preguntó:

—¿Hay alguien a quien no haya nombrado?

Nadie respondió. Pero Irene y yo sabíamos que el chico rubio estaba al fondo del aula y que no había respondido a ningún nombre. ¿Sería el suyo aquel, cómo era, López o Rodríguez, José qué? No le encajaba nada. Tampoco era cosa de delatarle, así que tuvimos que esperar a que Anselmo fuera recorriendo todas las caras y terminara fijándose en el desconocido.

—Tú no has levantado la mano —le dijo.

—No —contestó el nuevo, sin inmutarse.

—No te llamarás… —buscó Anselmo en la lista—José María Pérez.

—Cualquier cosa menos eso —dijo el chico. Irene y yo nos fijamos en seguida en que no tenía ningún acento extranjero.

—Y entonces, ¿cómo te llamas?

—Eso sólo se lo digo a la gente de la que me fío.

Anselmo abrió mucho los ojos. Pero era un sujeto tranquilo, uno de los más tranquilos de todos los profesores. Se echó un poco hacia atrás y, observando detenidamente al nuevo, dijo:

—No te fías de mí, deduzco.

—Pues no. Aunque quisiera, no podría fiarme nunca de alguien que gasta corbatas amarillas con elefantitos verdes.

A todos nos costó aguantarnos la risa, pero nos la aguantamos. Era verdad que las corbatas de Anselmo dejaban un poco que desear, y que aquella de los elefantitos se las traía. Eran unos elefantitos mofletudos que jugaban con unos balones de playa. Salvo los cerditos rosas sobre fondo celeste, estrellas invitadas de otra de las corbatas de Anselmo, nada podía competir con ellos. Lo que resultaba increíble era que aquel chico distinguiera los elefantitos desde tan atrás y que además se atreviera a soltarle aquello así, delante de todos y el primer día de clase. Muchos considerábamos que Anselmo tenía un gusto algo peculiar, pero decírselo a la cara y sin ninguna provocación se nos hacía demasiado cruel. Con todo, ya digo que Anselmo era tranquilo, y no perdió el control de la situación.

—Ya siento que te disguste mi corbata —se lamentó—. Pero a mí me gusta y supongo que me la pondré más veces, así que tenemos un problema.

—El problema lo tendrá usted —saltó el chico. Irene y yo nos miramos y nos leímos el pensamiento. ¿Qué le pasaba a aquel chaval? Parecía mentira que con ese aspecto tan frágil se revolviera así, como un bicho rabioso.

—No, lo tenemos los dos —siguió Anselmo, con su mejor sonrisa—. Si mi corbata te impide fiarte de mí y por no fiarte no me dices tu nombre, no voy a saber cómo llamarte cuando tenga que preguntarte algo, o cuando te vea en la calle, o cuando simplemente quiera interesarme por tu salud.

—Para nada de eso necesita mi verdadero nombre.

—¿Y cómo hago, entonces?

El nuevo se encogió de hombros y propuso, como a voleo:

—Use ese otro nombre que dijo antes.

—¿Cuál?

—El que leyó en la lista.

Anselmo ya no tuvo que buscar en la lista para preguntar:

—¿José María Pérez?

—Si se empeña.

—Pero vamos a ver, ¿te llamas o no te llamas así?

El nuevo bajó la barbilla y miró a Anselmo un poco desde abajo, como si le perdonara la vida. Toda la clase, alucinada, contenía la respiración. Siempre podía haber sus más y sus menos, pero que recordáramos, sólo Castro, el terror de Primero, se había enfrentado a un profesor de esa manera. Y a Castro sólo habían tardado tres meses en expulsarle.

—Yo no me llamo así —repitió el chico, como si le fastidiara la lentitud de Anselmo—. Pero nadie le obliga a meterse en mis asuntos. Sólo tiene que elegir cómo prefiere llamarme usted, igual me da que sea eso o que sea Napoleón Bonaparte. Y no se preocupe, que cuando me lo llame yo le respondo. Suponiendo que tenga algo que responder.

Más de uno apostaba a que después de aquella parrafada el nuevo se ganaba que Anselmo le echara de clase, aunque sólo fuera por aquel día y para que fuera enterándose. Había profesores que lo aguantaban casi todo, pero Anselmo, por mucha calma que pudiera tener, no era de ésos. Según los rumores, había sido él quien se había empeñado en que Castro fuera a la calle. Llevaba corbatas con animalitos de colores y procuraba ser ecuánime, pero si alguien se pasaba de la raya podía volverse su peor enemigo.

A pesar de todo, Anselmo no echó al nuevo de clase. Sólo dijo:

—Está bien, Pérez. Ya trataremos de irte entendiendo. Bienvenido.

Ninguno se atrevía a volver la cabeza, porque todos esperábamos alguna otra impertinencia. Sin embargo, el nuevo ya no abrió la boca. Anselmo pasó entonces a hablarnos del programa para aquel curso. Debíamos escucharle, naturalmente, pero todos teníamos el pensamiento en otra parte y era difícil concentrarse en las palabras del profesor. Vi que los demás lo hacían y yo también lo hice: me di la vuelta para espiar en qué se entretenía el nuevo. Estaba quieto, vigilante, como si esperara a que alguien se volviera para desafiarle con la mirada. Me desafió a mí, y medio minuto después, cuando Irene se volvió, también la desafió a ella. Yo no le aguanté mucho el desafío, pero Irene se quedó un buen rato vuelta hacia él, tanto que Anselmo terminó por darse cuenta. Aunque Irene era su alumna favorita, o quizá precisamente por eso, se lo echó en cara al instante, con su ironía habitual:

—Sáez, lamento aburrirte, pero ya sólo quedan veinte minutos de clase. Quizá puedas hacer un esfuerzo y atender.

Irene no se volvió en seguida, y ni siquiera se puso colorada, como en ella habría sido lo normal. Es algo que les pasa a los primeros de la clase, que cuando los cogen en falta les da mucha más vergüenza que al resto. Pero esta vez Irene miró hacia la pizarra como si estuviera muy lejos y me dio la sensación de que Anselmo se callaba algo. Siguió con sus explicaciones mientras yo volvía a espiar discretamente al nuevo. Ya no vigilaba, sólo observaba el techo y parecía estar igual de lejos que Irene.

El resto de la mañana se fue en las presentaciones de otros profesores. También pasaron lista, pero en adelante el nuevo levantó dócilmente la mano cada vez que dijeron el nombre de José María Pérez Martín. Sólo hizo eso, levantar la mano, sin decir «sí» ni «yo» ni nada por el estilo. Aparte de ese detalle, ninguno de los otros profesores tuvo motivos para fijarse especialmente en él. Cuando terminó la última clase, el nuevo se escurrió y se fue en seguida, sin despedirse de nadie. No traía macuto, ni cuadernos, nada.

Mientras íbamos hacia casa, Silvia comentó, molesta:

—Menuda clase. Todos los graciosos del curso pasado y uno que está como una regadera. Nos lo vamos a pasar bomba.

—No sé si nos va a durar mucho el nuevo —dije yo.

—Tampoco se perderá gran cosa —opinó Silvia—. Todo lo que puede conseguir es cabrear a los profesores y que lo paguemos el resto. Ojalá dejara de venir desde mañana mismo.

—Pues a mí me resulta simpático —dijo Irene, de pronto.

Silvia y yo nos miramos. Irene siempre había sido la seria, la responsable del grupo. No se trataba sólo de que sacara todo sobresalientes, ni de que cuando un profesor no sabía a quién preguntar siempre le preguntara a ella como último recurso y ella no fallara nunca. También era la que siempre tenía la cabeza fría, la que lo razonaba todo y nos consideraba a las demás unas ilusas y a veces hasta unas insensatas. Y de pronto se ponía del lado de aquel elemento perturbador, de aquel respondón y futuro expulsado, como si tal cosa. La que menos lo entendía era Silvia:

—¿Simpático? ¿Qué narices tiene eso de simpático?

—No lo sé —dijo Irene, encogiéndose de hombros—. Es original lo de no responder cuando dijeron su nombre.

—Más bien me parece una tontería —juzgó Silvia—. ¿Para qué armar ese lío si luego ha terminado levantando la mano en todas las demás clases?

—En las demás clases ya sabíamos que levantaba la mano para ahorrarse más discusiones.

—A mí me parece que el numerito no tenía sentido, simplemente.

—Pues a mí me da que sí lo tenía. Más del que pensamos.

De las tres, Irene, hay que reconocérselo, es la que suele tener mejores intuiciones. Puede que sea porque todo lo procesa en esa cabeza privilegiada y porque analiza las cosas que las demás no analizamos.

Ésta es la historia de cómo pudimos averiguar que Irene tenía razón, pero también de cómo Irene dejó de analizar y durante algún tiempo fue menos razonable que nunca. Porque es cierto que el comportamiento del nuevo aquella mañana había sido lógico y coherente, al menos a su manera, y no podía ser sino Irene quien descubriera por qué. Pero para descubrirlo tuvo que apartarse de su camino recto de chica juiciosa y alumna modelo, y entrar en el camino extraño y peligroso del cazador. Gracias a eso y gracias a ella aprendimos, entre otras cosas, la teoría que el cazador tenía sobre los nombres, y tanto nos convenció que acabamos aplicándosela a él mismo, cuando empezamos a llamarle el cazador. Pero quien quiera llegar hasta ese momento tendrá que leer toda la historia y pasar lo que nosotras pasamos. Aquella mañana sólo sabíamos que en las listas aparecía como José María Pérez y ni siquiera le llamábamos eso, sino el nuevo, a secas.

Así es como le seguiré llamando. Por ahora.

2

Ningún disfraz

El segundo día de clase fue uno de esos días radiantes de sol que a principios de octubre hay todavía en Getafe. Son días en que se le hace a una muy cuesta arriba aceptar que el verano se ha terminado, porque el verano, aunque quizá sea un mito o una estúpida costumbre, tiene un no sé qué de cosa que no debería acabarse nunca y que siempre te entristece un poco dejar atrás. Aquella mañana yo me desperté a la hora de siempre, las ocho menos cuarto, pero en lugar de hacerlo con el malhumor habitual, por el sueño y por ser la hermana mayor y por tanto tener la obligación de ayudar a poner la casa en funcionamiento, me acordé del nuevo y eso hizo que me costara menos levantarme. No me llegaba a caer simpático como a Irene, pero me parecía misterioso y siempre apetece investigar un misterio.

Hay mañanas que son así, mañanas de las que esperamos algo, aunque sea muy poco, y a las que cuesta menos enfrentarse. Otras mañanas sólo tenemos que hacer cosas ya sabidas y entonces sí que hay que armarse de valor para despegarse de las sábanas. Lo malo es que a veces las mañanas de las que esperamos algo se quedan en nada (y al revés, lo bueno es que alguna de las que no prometían van y nos sorprenden). Mientras iba sacándome las legañas camino de la habitación de mi hermano Adolfo, alias el hámster, temí estarme haciendo demasiadas ilusiones a propósito de una insignificancia. Pero aquella mañana iba a estar a la altura de las expectativas.

—Arriba, pitufo cabezón —le grité a mi hermano.

—Déjame en paz, plasta —dijo él, con su pastoso saludo cotidiano.

—Mamá, al hámster no le da la gana levantarse —me chivé instantáneamente—. Si llega tarde yo no quiero saber nada.

—Déjale dormir un poco más —ordenó mi madre desde la cocina, como todos los días—. Tiene tiempo de sobra.

—Claro, como no hace nada, tiene tiempo de sobra —me quejé, también como todos los días—. Menos mal que dentro de veinte años se casará con alguna que lo ponga firme. Entonces las va a pasar canutas.

El hámster esbozó una sonrisa malvada.

—Pues no, porque pienso quedarme solitario. Aquí, con mamá y contigo.

—Querrás decir soltero, imbécil. Y no creas que yo me voy a quedar soltera y aquí para siempre, viendo cómo te ríes.

—Nadie te va a querer, porque eres bajita y gorda.

Ése es el momento en que suelo darle con su muñeco de los 101 dálmatas. Es un perro alargado de goma dura que hace bastante daño, y el hámster en seguida chilla y entra mi madre y disuelve el tumulto.

—Parece mentira que tengas quince años, Laura.

—Es que es un maldito chulo.

—Tengo derecho a la libertad de expansión —clama entonces el hámster. No es que sea idiota; equivoca las palabras aposta, para darnos trabajo y hacerse el interesante. Si no fuera porque es mi hermano y porque tiene momentos de un encantador que te desarma, ya le habría ahogado.

Normalmente, por las mañanas, quedo con Silvia en la puerta de su portal, que me pilla de paso, y las dos juntas nos vamos a recoger a Irene, que vive más cerca del instituto. Así lo hice aquella mañana, y cuando vi a Irene aparecer en el vestíbulo de su portal comprendí que también ella afrontaba la mañana con la misma curiosidad que yo. Silvia, en cambio, estaba de muy mal talante. No suele empezar a ser sociable hasta las nueve y media o las diez, y aún más tarde las mañanas que dice que tiene ojeras. Sinceramente, Irene y yo nunca hemos sido capaces de vérselas.

En clase, cuando llegamos, estaban prácticamente todos. Estaba Gonzalo, con el pelo lleno de gomina y una sonrisa como de Jean Claude van Damme cuando se va con la chica. Sin comentarios. Estaba el Lanas, aporreando una carpeta con las dos baquetas de batería que siempre lleva encima. Tenía ritmo. Y estaban los demás, muchos muertos de sueño y alguno de asco, porque aquél ya no era día de presentaciones sino de clase normal. El que no estaba, comprobamos Irene y yo al mismo tiempo, era el nuevo.

Vino la profesora a quien le correspondía la primera clase, la Rastafari, y poco después cerró la puerta y el nuevo seguía sin aparecer. A los dos minutos, cuando apenas acababa de hacerse un poco de silencio y todos nos preparábamos para tomar los primeros apuntes, se abrió la puerta del aula. En el umbral apareció una figura pequeña, vestida con una túnica larga de rayas. Llevaba un gorro de ganchillo blanco en la cabeza y en los pies una especie de sandalias de cuero.

—Anda, un moro —saltó el Lanas, desde atrás.

Hubo una carcajada general, pero el recién llegado ni se inmutó. Tardamos unos segundos en reconocer en aquella figura al nuevo. Traía una carpeta bajo el brazo y se fue hacia su sitio sin decir nada; sin pedir perdón por llegar tarde y por supuesto sin mirarnos a ninguno. La Rastafari estaba boquiabierta. La verdad era que causaba sensación. El nuevo, con su cara tan pálida y sus ojos de color azul, y el mechón rubio asomando por debajo del gorro, parecía un extraterrestre envuelto en aquel atuendo moruno.

En cuanto se hubo repuesto de la impresión, la Rastafari trató de recobrar el control de los acontecimientos.

—¿De qué vienes disfrazado? —preguntó.

—No es ningún disfraz —contestó el nuevo, con la vista clavada en su mesa, como si nada aparte de ella fuera de su interés.

—¿Cómo que no…? Vamos a ver, cómo te llamabas tú, que no me acuerdo —dudó la Rastafari, mientras buscaba en la lista—. Ya, Pérez, eso es, Pérez José María. ¿Qué te crees, que esto es un circo?

El nuevo no dijo nada. Se había sentado, había abierto la carpeta y dibujaba algo en un cuaderno. Era como si no oyera a la Rastafari.

—Contéstame —insistió ella—. ¿Crees que estás en el circo?

El nuevo levantó la cabeza despacio y dijo, con dulzura:

—Yo no, ¿y usted?

Nadie llamaba a la Rastafari de usted. Era de esos profesores que desde el primer día hacen mucho hincapié en que les tutees.

—Oye, vamos a tener la fiesta en paz —le avisó; pero por mucho que intentaba controlarse, se veía que era menos paciente que Anselmo—. ¿A ti te parece normal venir a clase con esa chilaba?

—Lo que me parece es que es usted un poco inculta, señorita —observó el nuevo, con la misma indiferencia con que habría podido hablar del tiempo—. Esto que llevo no es una chilaba, sino una gandora. Para que otra vez sepa distinguirla, la chilaba tiene manga larga y capucha.

Todos nos quedamos de piedra. La Rastafari no podía pasarle aquello.

—Bueno, ya está bien —dijo, secamente—. Ya puedes ir saliendo de esta clase. Y no vuelvas hasta que no aprendas educación.

El nuevo se puso en pie. Sin ninguna prisa, cerró su carpeta. Mientras recogía, todavía se permitió comentar:

—Qué poco sentido del humor tiene usted, señorita.

—He dicho que te vayas —repitió la Rastafari, con su voz más gélida.

Pero antes de desaparecer, el nuevo tuvo tiempo para una última burla:

—Por cierto, que si no quiere que crean que su clase es un circo, no debería disfrazarse usted de Bob Marley.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)