Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Reino de Cordelia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Literatura Reino de Cordelia

- Sprache: Spanisch

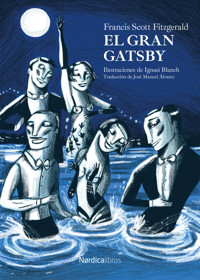

Escrita por Francis Scott Fitzgerald en Francia durante una tormentosa etapa de la relación con su mujer, Zelda Sayre, El gran Gatsby es su mejor novela, considerada actualmente un clásico de la literatura norteamericana. Fue publicada en 1925, cuatro años antes de que estallara la gran depresión económica de 1929, y narra una historia de amor imposible entre Jay Gatsby, un hombre de origen humilde que ha hecho fortuna tras combatir en la I Guerra Mundial, y Daisy Fay, emblema de una generación de jóvenes ricos y descontrolados que viven rápido, inmersos en una resaca colectiva que acabará por destruirlos. Definida por la crítica como la traición del sueño americano, ha sido llevada al cine en varias ocasiones, la última de ellas en 2012 por Baz Luhrmann, con Leonardo Di Caprio y Carey Mulligan de protagonistas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

13

El Gran Gatsby

Primera edición en REINO DE CORDELIA, septiembre de 2012

Segunda edición, noviembre de 2016

Tercera edición, febrero de 2018

Cuarta edición, febrero de 2019

Quinta edición, septiembre de 2020

Título original The Great Gatsby, Charles Scribner’s Sons, 1925

[Edición basada en la publicada por la editorial Penguin en 1982]

Edita: Reino de Cordelia

www.reinodecordelia.es

@reinodecordeliafacebook.com/reinodecordelia

Derechos exclusivos de esta edición en lengua española

© Reino de Cordelia, S.L.

Avd. Alberto Alcocer, 46 - 3º B

28016 Madrid

Traducción de © Susana Carral Martínez, 2012

Ilustración de sobrecubierta, Man and Woman Dancing (1923), de J. C. Leyendecker

Ilustración de cubierta, Man Reading (1914), de J. C. Leyendecker

IBIC: FA

ISBN: 978-84-939974-4-1

eISBN: 978-84-940405-0-4

Depósito legal: M-27848-2012

Diseño y maquetación: Jesús Egido

Corrección de pruebas: Pepa Rebollo

Imprime: Técnica Digital Press

Impreso en la Unión Europea

Printed in E. U.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

El GranGatsby

Francis Scott Fitzgerald

Traducción de Susana Carral

Índice

Introducción

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Introducción

ZELDA SAYRE y Francis Scott Fitzgerald se prometieron y rompieron su compromiso en 1919 y con muy pocos meses de diferencia. La atractiva Zelda dio la espalda a su novio porque él no ganaba lo suficiente para mantenerla ni confiaba en que lo fuera a hacer en un futuro próximo. En otoño de ese mismo año, la editorial Charles Scribner’s Sons aceptó publicar la primera novela de Scott Fitzgerald y la pareja volvió a comprometerse.

A este lado del paraíso, que fue un gran bestseller, salió a la venta el 26 de marzo de 1920 y una semana después Zelda y Scott contrajeron matrimonio en la catedral neoyorquina de St. Patrick.

Ya lo había dicho Jane Austen: «Yo escribo acerca del Amor y el Dinero. ¿Sobre qué otras cosas se puede escribir?». Scott Fitzgerald no solo declaró más o menos lo mismo sino que, además, lo vivió en carne propia.

«A veces no sé si existo realmente o si solo soy un personaje de mis novelas», declaró el autor de El gran Gatsby al escritor y crítico literario Malcom Cowley. En sus obras, como en las de Ernest Hemingway, otro de sus compañeros de la Generación Perdida, hay un claro componente autobiográfico, aunque a los personajes de Hemingway les suele ocurrir lo que a él le hubiera gustado que le pasara. Y a los de Scott Fitzgerald, por el contrario, lo que a su creador no le hubiera gustado que le sucediera.

Jay Gatsby, que también era muy consciente de la importancia del dinero —sobre todo para el que no lo tiene—, tuvo menos suerte que su creador literario. Tardó cinco años en acumular la fortuna suficiente para garantizar una vida acomodada a Daisy Fay y, para entonces, ella ya se había casado con el acaudalado y vacuo Tom Buchanan, y ambos eran padres de una hija de hermosos cabellos rubios, obsesión capilar constante en la narrativa fitzgeraldiana.

El gran Gatsby fue escrita en Francia durante una tormentosa etapa de la relación entre Scott Fitzgerald y la inestable Zelda y poco antes de que ambos conocieran a Hemingway. El matrimonio ya se bebía literalmente la vida. Sobre Jay Gatsby planea un misterio que acabará en tragedia, igual que sucede en las obras de Shakespeare o en las de Joseph Conrad, autor que influyó decisivamente en el proceso de redacción de la novela. Nick Carraway, el narrador de la historia, pudiera ser un trasunto del Marlow de El corazón de las tinieblas. ¿Sería Gatsby un Kurtz moderno y urbano? El misterioso Kurtz ansiaba exterminar a todos los que le rodeaban; Gatsby, sin embargo, les pone música de jazz y les da de beber y comer gratis.

Carraway sabe que su vecino Jay Gatz es un usurpador que ha cambiado su apellido y su biografía para obtener una coartada que le permita frecuentar los ambientes sofisticados de Nueva York. Sospecha que está metido en asuntos turbios relacionados con el alcohol y el juego. Y, sin embargo, cuando Carraway compara a Gatsby con Daisy y Tom Buchanan, la frivolidad de estos, el desprecio que profesan hacia todo lo que les es ajeno, le obliga a gritarle a Gatsby: «Usted vale tanto como todos ellos juntos».

Scott Fitzgerald, al igual que su personaje, era un rico impostado, un advenedizo al mundo del dinero y la opulencia. Por muchas fiestas que Gatsby ofreciera en el jardín de su mansión, el color crema amarillento de su coche descapotable o el traje rosa que viste en ocasiones delatan su falta de gusto, su carencia de pedigrí.

Scott Fitzgerald no solo daba fiestas en las que se bebía todo lo que era capaz de aguantar. También llenaba las habitaciones de los hoteles con bandejas de billetes de veinte, cincuenta y cien dólares, pero ni siquiera esa ostentación borraba su infancia en Saint Paul, donde su padre se arruinó en dos ocasiones antes de verse obligado a emplearse en el negocio familiar de su suegro.

Scott le dijo una vez a Hemingway que «los ricos son distintos de nosotros». El autor de El viejo y el mar, ajeno al concepto de clase social que tanto preocupaba a su amigo, se limitó a contestarle: «Sí, tienen más dinero».

Siempre bajo los omniscientes ojos del cartel publitario del doctor T. J. Eckleburg, que preside como un dios toda la obra, Scott Fiztgerald compone en El gran Gatsby, su tercera y mejor novela, el retrato de la generación del jazz, «un grupo de esos que viven rápido, todos jóvenes, ricos y descontrolados», inmersos en una resaca colectiva que augura el suicidio. Publicada en 1925, cuatro años antes de la Gran Depresión económica norteamericana que ya se atisba en la novela, algún crítico la definió en su día como «la traición del sueño americano».

El gran Gatsby ha sido llevada cuatro veces al cine. En 1926 Herbert Brenon rodó una versión muda de la que solo se han salvado algunas escenas. En 1949 Alan Ladd protagonizó otra dirigida por Elliott Nugent.

Jack Clayton firmó en 1974 la adaptación más popular hasta hoy en día, con Robert Redford y Mia Farrow. Y más recientemente, en 2012, Baz Luhrmann ha dirigido otra más con Leonardo Di Caprio y Carey Mulligan.

EL EDITOR

Una vez máspara Zelda.

Ponte el sombrero de oro, si eso la conmueve;

Si eres capaz de saltar alto, salta para ella,

Hasta que diga: «¡Amor, mi amor saltarín del sombrero de oro,

Has de ser mío!».

THOMAS PARKE D’INVILLIERS

Capítulo I

CUANDO ERA JOVEN Y MÁS VULNERABLE mi padre me dio un consejo sobre el que he pensado mucho desde entonces.

«Cada vez que sientas deseos de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas con las que has contado tú».

No añadió más, pero siempre hemos sido extraordinariamente comunicativos sin perder nuestra discreción, y entendí que quería decir mucho más de lo que dijo. Como consecuencia de ello tiendo a reservar mis opiniones, una costumbre que ha llevado a sincerarse conmigo a muchas personas de naturaleza curiosa y que también me ha convertido en víctima de no pocos pelmazos profesionales. Las mentes anómalas son rápidas para detectar dicha cualidad y pegarse a ella cuando aparece en una persona normal, por eso en la Universidad se me acusó injustamente de ser un político, porque estaba al tanto de las penas secretas de hombres desenfrenados y desconocidos. La mayoría de las confidencias que me hacían eran espontáneas; con frecuencia he simulado sueño, preocupación o una frivolidad hostil al comprender por algún gesto inconfundible que una revelación de carácter íntimo asomaba temblorosa por el horizonte, pues las revelaciones de carácter íntimo de los jóvenes, o al menos el modo en que las expresan, suelen ser plagiarias y verse deslucidas por supresiones de lo más obvio. Reservar las opiniones propias es una cuestión de esperanza infinita. Aún temo perderme algo si olvido que, como mi padre tan presuntuosamente sugirió y yo tan presuntuosamente repito, la conciencia de las convenciones sociales básicas se reparte de forma desigual al nacer.

Y después de haber presumido de tolerante, paso a admitir que tengo mis límites. La conducta puede asentarse sobre piedra dura o sobre blandos pantanos, pero llega un momento en el que me da igual sobre qué se asiente. En otoño, cuando regresé del Este, sentí que el mundo debía ir de uniforme y estar siempre en una especie de alerta moral; no quería más excursiones desenfrenadas con visiones fugaces y privilegiadas del corazón humano. Solo Gatsby, quien presta su nombre a este libro, se libraba de mi reacción; Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento un sincero desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos acertados, en él había algo magnífico, una sensibilidad superior para detectar las promesas de la vida, como si estuviera emparentado con una de esas máquinas complicadas que registran terremotos a diez mil millas de distancia. Esa receptividad no tenía nada que ver con la sosa capacidad de impresión a la que ennoblecemos llamándola «temperamento creativo»: era un don extraordinario para la esperanza, una disposición al romance que nunca he encontrado en otra persona y que no es probable que encuentre jamás. No; al final Gatsby resultó ser bueno. Fue lo que atormentaba a Gatsby, ese polvo contaminado que flotaba en la estela de sus sueños, lo que temporalmente redujo mi interés por las penas fracasadas y los breves regocijos de los hombres.

DESDE HACE TRES GENERACIONES mi familia ha estado compuesta por gente prominente y acaudalada de esta ciudad del Medio Oeste. Los Carraway somos una especie de clan y la tradición dice que descendemos de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de mi rama fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851, envió a otro en su lugar para que luchara en la guerra civil y puso en marcha el negocio de ferretería al por mayor que hoy dirige mi padre.

Nunca vi a ese tío abuelo, pero dicen que me parezco a él, sobre todo al compararme con el retrato de hombre curtido que cuelga en el despacho de mi padre. En 1915 me gradué en New Haven, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y un poco más tarde participé en esa emigración teutona aplazada que se conoce como la Gran Guerra. Disfruté tanto con los contraataques por sorpresa que regresé inquieto. Para entonces el Medio Oeste parecía el punto más lejano y andrajoso del universo, en lugar de ser el cálido centro del mundo, así que decidí ir al Este y aprender el negocio de los bonos. Todos mis conocidos se dedicaban al negocio de los bonos, por lo que imaginé que bien podría mantener a un soltero más. Mis tías y tíos lo discutieron entre ellos como si se tratara de escoger un colegio privado en el que completar mis estudios y al final dijeron: «Bueno, sí», con rostros serios e indecisos. Mi padre aceptó financiarme durante un año y después de varios retrasos llegué al Este —para siempre, creía yo— en la primavera de 1922.

Lo más práctico era buscar alojamiento en la ciudad, pero la estación era templada y yo venía de un lugar lleno de céspedes y árboles agradables, así que cuando un joven de la oficina propuso que alquilásemos juntos una casa en una ciudad dormitorio me pareció una idea estupenda. Él buscó la casa —pequeña, deteriorada y de paredes tan endebles que parecían de cartón— por ochenta dólares al mes, pero en el último momento la empresa lo destinó a Washington y me fui solo a vivir al campo. Tenía un perro, al menos lo tuve unos días hasta que se escapó, un viejo Dodge y una finlandesa que me hacía la cama y el desayuno mientras murmuraba ante el hornillo eléctrico creencias populares de su tierra.

Me sentí solo un día o dos, hasta que una mañana un hombre que había llegado más recientemente que yo me detuvo en el camino.

—¿Cómo se llega a la población de West Egg? —me preguntó sin esperanza.

Se lo dije. Cuando seguí camino ya no me sentía solo. Era un guía, un explorador, un colono. Por casualidad, aquel hombre me había otorgado las llaves del vecindario.

Y así, entre el sol y las grandes cantidades de hojas que crecían en los árboles, como crecen las cosas en una película a cámara rápida, sentí esa conocida certeza de que la vida comenzaba de cero con el verano.

Tenía tanto por leer y tanta buena salud por extraer de aquel aire joven y vivificante. Adquirí una docena de libros sobre banca, crédito e inversión en valores, que se erguían en el estante cubiertos de rojo y oro como dinero recién acuñado, prometiendo revelar los excelentes secretos que solo Midas, J. P. Morgan y Mecenas conocían. También tenía toda la intención de leer muchos otros libros. En la Universidad había dedicado tiempo a las letras —un año escribí una serie de artículos para el Yale News, muy solemnes y que no aportaban nada nuevo— y quería recuperar todo aquello para volver a ser el más limitado de todos los especialistas: «El hombre completo». Esto no es exactamente un epigrama; al fin y al cabo, la vida parece mucho más satisfactoria si se contempla desde una única ventana.

Fue una casualidad que alquilase mi casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Se encontraba en esa isla estrecha y ruidosa que se extiende al Este de Nueva York y donde, entre otras curiosidades naturales, existen dos formaciones de tierra muy poco comunes. A veinte millas de la ciudad un par penínsulas en forma de huevos enormes, de idéntico contorno y solo separadas por una bahía tan pequeña que casi no merece el nombre, sobresalen y se adentran en la masa de agua salada más mansa del hemisferio occidental, el gran redil antiprohibicionista del estrecho de Long Island. No son óvalos perfectos —al igual que el huevo de Colón, ambos están aplastados en la base, el istmo que los une a tierra— pero su parecido físico debe ser motivo de asombro continuo para las gaviotas que los sobrevuelan. A los que no tienen alas les parece un fenómeno más interesante su desigualdad en todo, excepto en forma y tamaño.

Yo vivía en West Egg —el huevo Oeste—, que era el menos elegante de los dos, aunque se trate de una etiqueta demasiado superficial para expresar el extraño contraste, y bastante siniestro, que existía entre ambos. Mi casa se encontraba en el extremo del huevo, a solo cincuenta metros del estrecho, apretujada entre dos propiedades enormes, de esas que se alquilaban por doce o quince mil dólares la temporada. La que quedaba a mi derecha resultaba colosal desde cualquier punto de vista. Era una imitación de algún palacete de Normandía, con una torre en un lateral, flamante bajo una fina barba de hiedra joven, una piscina de mármol y más de cuarenta acres de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. Mejor dicho, como no conocía a Gatsby, era una mansión habitada por un caballero de ese nombre. Mi casa era un adefesio, pero un adefesio pequeño que todos habían pasado por alto, y yo disfrutaba de vistas al mar, una vista parcial al césped de mi vecino y la reconfortante proximidad de los millonarios: todo por ochenta dólares al mes.

Al otro lado de la diminuta bahía relucían los blancos palacios del elegante East Egg, y la historia de aquel verano comienza realmente la velada en la que me desplacé hasta allí para cenar con Los Buchanan, Tom y Daisy. Ella era prima segunda de mis padres y Tom y yo habíamos coincidido en la Universidad. Nada más terminar la guerra, había pasado un par de días en Chicago con ellos.

Entre sus muchas destrezas físicas, el marido había sido uno de los extremos más impactantes de la historia del fútbol en New Haven: en cierto modo una figura nacional, uno de esos hombres que a los veintiuno alcanzan una singularidad parcial tan intensa que todo lo que viene detrás sabe a decepción. Su familia era terriblemente adinerada —incluso en la Universidad se le reprochaba su desenvoltura con el dinero—, pero al abandonar Chicago y mudarse al Este llevaba un tren de vida que dejaba a cualquiera con la boca abierta; por ejemplo: había mandando traer desde Lake Forest una cuadra de ponis para jugar al polo. Costaba asimilar que un hombre de mi propia generación fuese lo bastante rico como para hacer una cosa así.

Lo que no sé es por qué se mudaron al Este. Habían pasado un año en Francia sin un motivo concreto para luego vagar de un lago a otro, sin asentarse, allá donde la gente jugase al polo y se juntara con otros millonarios. Por teléfono Daisy dijo que aquel cambio iba a ser para siempre pero no me lo creí; yo no tenía acceso al corazón de Daisy, sin embargo me daba la impresión de que Tom vagaría continuamente, buscando con nostalgia la espectacular turbulencia de algún irrecuperable partido de fútbol.

Por eso una cálida tarde en la que soplaba el viento conduje hasta East Egg para ver a dos viejos amigos a los que casi no conocía. Su casa era incluso más sofisticada de lo que esperaba, una alegre mansión colonial de estilo georgiano, roja y blanca, que daba a la bahía. El césped empezaba a crecer en el límite de la playa y se extendía hasta la puerta principal a lo largo de un cuarto de milla, saltando por encima de relojes de sol, muros de ladrillo e intensos jardines, y por último, al llegar a la casa y como llevado por el impulso de su carrera, trepaba por el lateral convertido en enredaderas de vivos colores. En la fachada se abrían hueco las cristaleras, resplandecientes con el oro que reflejaban y abiertas de par en par a la cálida tarde, y Tom Buchanan, con ropa de montar, se encontraba de pie con las piernas separadas en el porche delantero.

Había cambiado desde los años pasados en New Haven. Ahora era un hombre robusto de treinta años, cabello rubio pajizo, expresión dura en la boca y maneras arrogantes. Dos ojos brillantes y altaneros dominaban su rostro y le daban la apariencia de estar siempre inclinándose hacia delante con agresividad. Ni siquiera la femenina ostentación de sus ropas de montar conseguía esconder la enorme fuerza de aquel cuerpo: parecía llenar las relucientes botas hasta tensar la atadura superior y cuando su hombro se movía bajo la fina casaca se veía cambiar de dirección un gran paquete muscular. Era un cuerpo capaz de ejercer grandes presiones, un cuerpo cruel.

Su voz, áspera y grave como la de un tenor, aumentaba la impresión de irritabilidad que transmitía. En ella se percibía una pizca de desdén paternal, incluso hacia gente a la que apreciaba, y en New Haven había quien lo odiaba a muerte.

Parecía decir: «No creas que mi opinión sobre estos asuntos es definitiva, solo porque sea más fuerte y más hombre que tú». Habíamos pertenecido a la misma hermandad para alumnos de último curso y aunque nunca fuimos íntimos siempre tuve la impresión de que me veía con buenos ojos y quería caerme bien con una especie de ansia provocadora y violenta.

Charlamos durante unos minutos en el porche bañado por el sol.

—No está nada mal el sitio con el que me he hecho —dijo mientras sus ojos pasaban rápidamente de un lugar a otro.

Cogiéndome por un brazo, hizo que me girara y recorrió el horizonte con una mano ancha y abierta, incluyendo en el gesto un jardín italiano situado a un nivel más bajo, medio acre de rosas intensas y penetrantes, y una motora de morro chato y respingón que se movía al ritmo de la marea cerca de la costa.

—Pertenecía a Demaine, el petrolero —me hizo girar de nuevo, cortés y bruscamente—. Entremos.

Atravesamos un vestíbulo de techos altos y entramos en un lugar pintado de rosa claro, delicadamente unido a la casa por las cristaleras de cada extremo, cuyas puertas estaban abiertas de par en par y su blanco reluciente resaltaba contra la hierba que parecía adentrarse en la casa. La brisa atravesaba la habitación haciendo que las cortinas volasen hacia dentro en un extremo y hacia fuera en el otro, como pálidas banderas, retorciéndolas y elevándolas hacia el glaseado de tarta nupcial del techo, para luego ondularlas sobre una alfombra del color del vino, creando en ella una sombra como la del viento en el mar.

El único objeto completamente inmóvil de la habitación era un sofá enorme en el que dos mujeres jóvenes se mantenían a flote como si se encontraran sobre un globo anclado. Las dos iban de blanco y sus vestidos ondeaban y aleteaban como si acabasen de aterrizar después de haber realizado un breve vuelo alrededor de la casa. Creo que me detuve unos momentos escuchando el restallar y los chasquidos de las cortinas y el crujir de un cuadro sobre la pared. Se oyó un estruendo cuando Tom Buchanan cerró las cristaleras de atrás y el viento atrapado agonizó dentro de la sala y las cortinas, las alfombras y las dos jóvenes descendieron lentamente hasta tocar suelo.

La más joven me resultaba desconocida. Estaba tumbada cuan larga era en su extremo del diván, totalmente inmóvil y con la barbilla un poco elevada, como si sobre ella mantuviese en equilibrio algo a punto de caerse. Si me vio de reojo no dio muestras de ello; de hecho me sorprendí al oírme murmurar una disculpa por haberla molestado con mi llegada.

La otra joven, Daisy, hizo ademán de levantarse —se inclinó ligeramente hacia delante con expresión seria—, luego se rió, una risa absurda y encantadora, y yo me reí también mientras avanzaba.

—Estoy paralizada de felicidad.

Volvió a reírse, como si hubiese dicho algo muy ingenioso, y tomó mi mano un momento, elevando la mirada hacia mi rostro, prometiendo que no había nadie más en el mundo a quien desease ver tanto como a mí. Era un don que tenía. En un murmullo dejó caer que la joven en equilibrio se apellidaba Baker. (He oído decir que el murmullo de Daisy solo buscaba que la gente se inclinase hacia ella; una crítica irrelevante que no le restaba encanto).

En cualquier caso, los labios de la Srta. Baker palpitaron, inclinó la cabeza casi imperceptiblemente hacia mí y luego volvió a echarla hacia atrás enseguida; resultaba evidente que el objeto que mantenía en equilibrio se había tambaleado un poco, dándole un susto. De nuevo una especie de disculpa asomó a mi boca. Casi cualquier muestra de total autosuficiencia provoca en mí una atónita admiración.

Volví la mirada hacia mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su voz suave, emocionante. Era de esas voces a las que el oído sigue en todas sus oscilaciones, como si cada discurso fuese una combinación de notas que nunca más volverá a interpretarse. Su rostro era triste y hermoso, y estaba lleno de cosas brillantes —unos ojos brillantes y una boca brillante y apasionada—, pero en su voz había un entusiasmo que a los hombres que la habían querido les resultaba difícil olvidar: un impulso cantarín, un «Oye» susurrado, la promesa de que había hecho cosas alegres y emocionantes un poco antes y que la próxima hora ofrecería más cosas alegres y emocionantes.

Le conté que había pasado un día en Chicago camino del Este y que una docena de personas le enviaban recuerdos.

—¿Me echan de menos? —exclamó entusiasmada.

—La ciudad entera está desolada. Todos los automóviles llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro en señal de luto y en la costa Norte se oye un lamento continuo durante la noche.

—¡Qué encanto! ¡Tenemos que volver, Tom! ¡Mañana! —luego añadió como si no fuera al caso—: Deberías ver a la niña.

—Me encantaría.

—Está durmiendo. Tiene tres años. ¿Nunca la has visto?

—Nunca.

—Pues deberías verla. Es…

Tom Buchanan, que rondaba impaciente por la habitación, se detuvo y posó su mano sobre mi hombro.

—¿A qué te dedicas, Nick?

—A los bonos.

—¿Con quién?

Se lo dije.

—No he oído hablar de ellos —observó contundentemente.

Eso me molestó.

—Ya oirás hablar de ellos —respondí seco—. Siempre y cuando te quedes en el Este.

—Me quedaré en el Este, no te preocupes —dijo mirando a Daisy y luego de nuevo a mí, como si estuviera alerta por algún otro motivo—. Sería un auténtico necio si me plantease vivir en otro sitio.

En ese momento la Srta. Baker dijo «¡Desde luego!» tan inesperadamente que me sobresalté: era la primera vez que hablaba desde que yo había entrado en la habitación. Por lo visto ella se sorprendió tanto como yo, porque bostezó y se puso en pie con una serie de movimientos rápidos y diestros.

—Estoy agarrotada —se quejó—. Llevo toda la vida tumbada en este sofá.

—A mí no me mires —replicó Daisy—, yo llevo toda la tarde intentando convencerte para ir a Nueva York.

—No, gracias —dijo la Srta. Baker a los cuatro cócteles que acababan de llegar desde la antecocina—. Estoy entrenando.

Su anfitrión la miró incrédulo.

—¿De veras? —Se tomó su bebida como si fuera una gota en el fondo de un vaso—. No entiendo cómo eres capaz de hacer algo.

Miré a la Srta. Baker preguntándome qué sería lo que hacía. Disfruté mirándola. Era una joven esbelta y de poco pecho, de porte erguido que ella acentuaba echando el cuerpo hacia atrás en los hombros, como un joven cadete. Sus ojos grises y cansados del sol me miraron con una curiosidad recíproca y cortés desde un rostro lánguido, encantador, insatisfecho. Se me ocurrió que la había visto antes en algún sitio, o una foto suya.

—Usted vive en West Egg —comentó con desprecio—. Conozco a alguien allí.

—Yo no conozco absoluta…

—Seguro que conoce a Gatsby.

—¿Gatsby? —quiso saber Daisy—. ¿Qué Gatsby?

Antes de que pudiera responder que era mi vecino nos llamaron para cenar. Encajando su tenso brazo imperiosamente bajo el mío, Tom Buchanan me obligó a salir de la habitación como si moviera una ficha de un juego a otra casilla.

Delicada y lánguidamente, las manos levemente apoyadas en las caderas, las jóvenes salieron antes que nosotros a un porche de color rosa abierto al atardecer donde cuatro velas parpadeaban sobre la mesa a merced de la debilitada brisa.

—¿Por qué hay velas? —objetó Daisy frunciendo el ceño. Las apagó con los dedos—. Dentro de dos semanas llegará el día más largo de todo el año —nos miró radiante—. ¿No os ocurre eso de estar deseando que llegue el día más largo y cuando llega pasa inadvertido? Yo siempre deseo que llegue el día más largo del año y luego me olvido.

—Deberíamos planear algo —bostezó la Srta. Baker, sentándose a la mesa como si se estuviera metiendo en la cama.

—De acuerdo —intervino Daisy—, ¿y qué planeamos? —se giró hacia mí impotente—. ¿Qué planes suele hacer la gente?

Antes de que pudiera responder, sus ojos se fijaron sobrecogidos en su dedo meñique.

—¡Mirad! —se quejó— Me he hecho daño.

Todos miramos: el nudillo estaba negro y azul.

—Has sido tú, Tom —dijo en todo acusador—. Ya sé que no era tu intención, pero has sido tú. Esto me pasa por haberme casado con un animal, con un ejemplar grande, enorme y corpulento de…

—Odio esa palabra: «Corpulento» —se molestó Tom—. No me gusta ni en broma.

—Corpulento —insistió Daisy.

A veces ella y la Srta. Baker hablaban a la vez, discretamente y con una inconsecuencia tan divertida que no llegaba a ser ni cháchara, que resultaba tan fresca como sus vestidos blancos y sus impersonales ojos, incapaces de expresar deseo. Se encontraban allí, nos aceptaban a Tom y a mí y solo realizaban un esfuerzo cortés y agradable por divertir o por divertirse. Sabían que la cena llegaría a su fin y que poco después también la velada terminaría y quedaría atrás. Aquello era muy diferente al Oeste, donde una velada se consumía con prisas de fase en fase hasta el final, en medio de una expectación continuamente frustrada o de un miedo auténtico al momento en sí.

—Haces que me sienta poco civilizado, Daisy —confesé con la segunda copa de un clarete con regusto a corcho pero por lo demás excepcional—. ¿No puedes hablar de la cosecha o algo así?

No me refería a nada en concreto con aquella observación pero se la tomaron de una forma inesperada.

—La civilización se está derrumbando —estalló Tom con violencia—. Me he vuelto muy pesimista. ¿Has leído El ascenso de los imperios de color de ese tal Goddard?

—No —respondí bastante sorprendido por su tono.

—Pues es un buen libro y todo el mundo debería leerlo. Lo que dice es que si no tenemos cuidado, la raza blanca quedará sepultada por completo. Y es un tema científico: ha sido demostrado.

—Tom se está volviendo muy profundo —dijo Daisy con una expresión de inesperada tristeza—. Lee libros serios que tienen palabras muy largas. ¿Cómo era esa palabra que…?

—Todos esos libros son científicos —insistió Tom, mirándola impaciente—. Ese hombre lo ha calculado todo. Nosotros, que somos la raza dominante, debemos estar atentos o esas otras razas acabarán haciéndose con el control de todo.

—Tenemos que vencerlas —susurró Daisy, parpadeando con fuerza en dirección al ferviente sol.

—Deberíais vivir en California —empezó a decir la Srta. Baker, pero Tom la interrumpió al moverse pesadamente en su silla.

—Lo que dice es que somos nórdicos. Yo, tú, ella y… —tras una minúscula vacilación, incluyó a Daisy con un ligero movimiento de cabeza y ella volvió a guiñarme el ojo—. Y que hemos producido todas las cosas que conforman la civilización: la ciencia, el arte y todo eso. ¿Entiendes?

Su concentración resultaba conmovedora, como si su autocomplacencia, más intensa que nunca, ya no fuese suficiente para él. Cuando, casi de inmediato, sonó el teléfono en el interior y el mayordomo abandonó el porche, Daisy aprovechó la momentánea interrupción y se inclinó hacia mí.

—Te voy a contar un secreto de familia —susurró con entusiasmo—. Tiene que ver con la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber la historia de la nariz del mayordomo?

—Por eso he venido esta noche.

—No siempre fue mayordomo. Era el encargado de limpiar la plata de una gente de Nueva York que poseía una vajilla para doscientas personas. Tenía que limpiarla desde la mañana a la noche, hasta que su nariz empezó a verse afectada y…

—Las cosas fueron de mal en peor —sugirió la Srta. Baker.

—Sí. Las cosas fueron de mal en peor y se vio obligado a renunciar a su puesto.

Durante un momento los últimos rayos de sol cayeron con romántico afecto sobre su rostro resplandeciente, su voz me obligaba a inclinarme hacia ella mientras la escuchaba; pero la luminosidad se desvaneció y los rayos la abandonaron con lenta tristeza, como niños que deben abandonar una calle agradable al anochecer.