Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

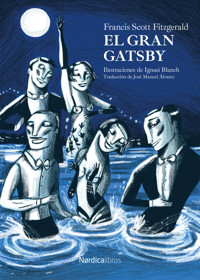

«El gran Gatsby tiene pocos rivales como la gran novela americana del siglo XX. Al volver a leerla, una vez más, mi inicial y primera reacción es de renovado placer». Harold Blomm En los felices años veinte, en la era del jazz, la ciudad de Nueva York es el centro del universo. Hay música desenfrenada, noches en blanco y champán a raudales; hay contrabando, tiroteos y bonanza económica; y además está Gatsby. Jay Gatsby, enigmático, millonario y hecho a sí mismo, que organiza fiestas de ensueño en su babilónica mansión de Long Island, bailes a los que acude el mundo entero. Y eso incluye a la arrebatadora Daisy Buchanan, la mujer que una vez lo amó, antes de que la abandonase para luchar en Europa, antes de que permitiera que se casara con otro, tan deslumbrante, tan imposible de recuperar como lo es todo tiempo pasado... Una de las grandes novelas de la literatura estadounidense del siglo XX que se ofrece aquí en una nueva traducción, una obra única que, como escribe Jesús Ferrero en su esclarecedor prólogo, «hay que abordar como quien se adentra en un espacio oscilante y mágico, donde todo está matizado y sugerido hasta el dolor y la extenuación, y donde el lenguaje discurre como música de jazz, emitiendo en cada párrafo la luz resplandeciente y líquida de la más profunda y evanescente melancolía».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

El gran Gatsby

Prólogo

Nota sobre la traducción

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Notas

Créditos

El gran Gatsby

Prólogo

El reverso del paraíso

La noche de fin de año de 1925, T. S. Eliot le envió una sorprendente carta a Fitzgerald en la que acababa diciéndole: «Cuando tenga tiempo me gustaría escribirle más extensamente para exponerle por qué El gran Gatsby me parece un libro tan admirable. De hecho, me parece el primer gran paso que la novelística norteamericana ha dado desde Henry James...».

A Eliot le había cautivado El gran Gatsby porque, entre otras cosas, las referencias a La tierra baldía son frecuentes en la novela. La planicie de cenizas que domina el territorio más trágico de la novela es, con toda claridad, una waste land, Gatsby muere en el agua como Flebas el Fenicio del poema de Eliot, y hay una referencia a la «hora violeta» de La tierra baldía cuando el narrador de El gran Gatsby describe el atardecer en el barrio de los teatros de Nueva York. Por otra parte, la impresión que la novela deja de melancolía moderna, ambigüedad moral y obscenidad secreta nos conduce directamente a La tierra baldía, pero además Eliot había visto en la obra de Fitzgerald una especie de revolución en el punto de vista, con un narrador en primera persona que no aspira a que le creamos: aspira (y ya es mucho) a que le interpretemos y le entendamos, y la interpretación y la comprensión son operaciones mentales más complejas que la creencia sin más. Huelga decir que la narración de Nick está llena de sobreentendidos, a veces de una gran sutileza, lo que convierte su relato en una narración que admite muchas lecturas. Una de las visiones que en un principio Fitzgerald quería destacar cuando estaba buscando el título de su novela era la de vincular a Gatsby con Trimalción, el nuevo rico de El Satiricón de Petronio, que invita a sus fiestas nocturnas a toda Roma, sin que importe el sexo o la condición social de los convidados. Por su cabeza pasó la peregrina idea de titular la novela Trimalción en West Egg. Afortunadamente, al final se decantó por El gran Gatsby, título que evoca El gran Meaulnes de Alain-Fournier, cuyo narrador tiene bastante que ver con el de El gran Gatsby, pues en ambos casos se trata de alguien que nos va a contar la vida de un amigo admirable, en lugar de contarnos su propia historia.

En el prólogo a una de las muy dudosas versiones francesas de El gran Gatsby, en la que alteran hasta el título, JeanFrançois Revel se siente maravillado por el arranque de la novela, que considera de una arbitrariedad y ociosidad totales. ¡Qué gran error! El «refrán» con el que se inicia la historia (y que el narrador recuerda en voz de su padre) acerca de que no todos han tenido sus mismas ventajas incide de forma plena en el tema capital de la novela: el de lo desiguales que ya somos al nacer, en lo diferente que es venir a este mundo en una cabaña o en una casa blanca y colonial donde algunas décadas antes trajinaban por todas partes los esclavos. Una diferencia que va a convertirse en insalvable para los protagonistas de la novela.

Pero, antes de seguir adelante, recordemos un poco lo que pretendía Fitzgerald con El gran Gatsby y las características del mundo en el que se despliega la historia.

En 1922, F. Scott Fitzgerald anunciaba su propósito de escribir «algo nuevo: algo extraordinario y bello y simple, más elaboradamente modelado». «Estoy cansado de ser el autor de A este lado del paraíso y quiero empezar de nuevo», le comentaba a su editor un par de años después. Con su primera novela, Fitzgerald se había convertido en el portavoz de su generación, el «Juvenal juvenil de la juventud del jazz», como el New York Morning Telegraph lo categorizó. La suya fue la primera generación con adolescencia, criada tras el cambio operado en la última década del siglo XIX, cuando por la industrialización y la urbanización cambió la forma de educar y tratar a los niños. La eliminación del trabajo infantil, la institución de la educación obligatoria o las incipientes organizaciones juveniles, todo ello contribuyó a imbuir un fuerte sentimiento generacional en los chavales nacidos en la primera década del siglo XX, con su panoplia de palabras, estilos y ritos de iniciación propios, tan bien retratados en A este lado del paraíso. Pero, con Gatsby, Fitzgerald se propuso dar un paso más. Gatsby es, entre otras muchas cosas, el encuentro de esta generación con el nuevo mundo. Como él mismo recuerda en Ecos de la era del jazz (1931), la «fiesta de niños» de principios de los años veinte fue finalmente «usurpada por los viejos, dejando a los niños perplejos y más bien olvidados y más bien desconcertados». La nueva cultura juvenil había sido engullida por la nueva sociedad de consumo y mezclada con todo el resto de industrias nacientes, desde las películas de Hollywood a la moda, desde la música de jazz a los coches, del mismo modo que en las grandes ciudades hombres y mujeres, protestantes, católicos y judíos, ricos, pobres y artistas, viejo y nuevo dinero se mezclaban a la vez que intentaban mantener las barreras que hasta entonces los habían separado. Como epicentro, no solo geográfico, sino también como idea, se alza la ciudad de Nueva York, capital de ese metafórico «este», extranjero y antiamericano, rompeolas del mundo, al que tantas veces hace Nick referencia, en oposición al oeste o al Medio Oeste natal tanto de Fitzgerald como de los protagonistas de la novela.

Fitzgerald intentó reflejar con su estilo sincopado, sus descripciones por acumulación y su cromática mezcla de texturas el «clamor extranjero de la acera» y la nueva era de la confusión. Así, los «portentosos acordes de la Marcha nupcial de Mendelssohn» se yuxtaponen a un «estallido del jazz», y Tom, con sus discursos racistas, se pierde en las fiestas de Gatsby entre tipos apellidados Wolfshiem, Bemberg, Da Fontano y Beluga.

Por encima de todo ello, el fantasma de la Prohibición, que actuó como un agitador de esta mezcla, acelerando sus efectos: aprobada en lo más alto de una ola de moralismo, patriotismo y fervor antiinmigrante, e inspirada por la Gran Guerra, la ley seca pretendía acabar con las tabernas urbanas como las que bordean el valle de cenizas de la novela, y en las que se concentraban los inmigrantes, pero su efecto fue el opuesto, ya que, además de elevar el crimen organizado a niveles sin precedentes, rompió las barreras entre el mundo respetable y el underground, y forzó a las clases medias y altas a depender de los inmigrantes y sus mafias para proveerse de alcohol.

De repente, cualquier bar y cualquier club que sirviera alcohol debía sumergirse en la ilegalidad de los speakeasy, y la diversión se solía identificar con mayor frecuencia con lo prohibido. Las clases medias se acostumbraron a cruzar fronteras buscando entretenimientos cada vez más extravagantes. En Nueva York, bailes de disfraces como el del Hamilton Lodge Ball, en el Rockland Palace, en el barrio predominantemente negro de Harlem, atraían hasta ocho mil bailarines y espectadores de las más variadas razas, condiciones sociales y preferencias sexuales (de hecho, el evento era conocido como «el baile de los maricones»): desde músicos y cantantes de jazz hasta el famoseo de la época, pasando por intelectuales o herederos de familias de rancio abolengo neoyorquino como los Astor o los Vanderbilt.

La actitud desinhibida respecto al sexo de la nueva generación se encarnó en las flappers, muchachas que pusieron de moda la ambigüedad sexual, los «chicos de pelo largo y las chicas de pelo corto». Cuando Vanity Fair publicó en 1931 una «guía íntima del Nueva York nocturno», prometía al turista poder ver «cualquier cosa» en Broadway: «músicos, universitarios, peces gordos, mafiosos», pero también «maricas» (pansies). De hecho, la cultura gay y sus cabarés nocturnos alcanzaron una popularidad y una notoriedad en la década de los veinte como nunca antes habían alcanzado. Hacia el final de la década, los artistas más populares gais declarados habían empezado a pasar de los pequeños teatros en el Village a los más céntricos de Times Square. Un gran número de músicos de jazz y blues, como Billie Holiday, Bessie Smith, Ma Rainey, Gladys Bentley o Lucille Bogan, eran abiertamente homo o bisexuales e incluían canciones como Sissy Blues (Blues del marica) y B. D. [Bulldagger] Woman’s Blues (bulldagger es un término peyorativo para designar a las lesbianas, en especial a las negras) en su repertorio. La ciudad se había convertido en uno de los centros más importantes del circuito gay que conectaba su capital indiscutible, Berlín, con París, La Habana y San Juan de Puerto Rico. De García Lorca a Auden, pasando por Christopher Isherwood, todos querían conocer de primera mano este Nueva York reputado por su libertad sexual y apertura de miras. Cuando Nick dice que le gustaba recorrer la Quinta Avenida y «elegir mujeres románticas entre la multitud» para perseguirlas mentalmente «hasta sus apartamentos en las esquinas de escondidas calles», es importante saber que una gran parte de la Quinta Avenida era un reconocido lugar de cancaneo homosexual (cruising) y de citas con travestis. El bar del hotel Plaza en particular, así como el del St. Regis, un poco más arriba, en la misma Quinta Avenida, eran también importantes puntos de encuentro.

Dentro de todo este mundo tan enloquecido, ¿qué sabemos de Gatsby? Sabemos que le gusta Daisy. O mejor: sabemos que la necesita, y también sabemos que la conoce en un languid paradise (como dice Fitzgerald en uno de sus cuentos sureños) lleno de prosperous mansions, en medio de los golden fields. Cuando Gatsby, que está a punto de ir a la guerra, conoce a Daisy, iba vestido de teniente (hay prisa y hacen oficial a cualquiera con un poco de coraje y un poco de presencia), y se «enamora». Pero ¿qué le gusta de ella? Lo que le subyuga de Daisy es «todo lo que la riqueza protege», así como la lozanía de un nutrido guardarropía, y la «seguridad y el orgullo» que confiere el estar por encima de las ardientes luchas de los pobres. También le gusta su risa «llena de dinero», como comenta en una ocasión.

Se prometen. Gatsby se va a la guerra, interviene en alguna operación vagamente memorable y, más tarde, «por alguna complicación o malentendido», hace un breve cursillo en Oxford para oficiales destacados. Cuando regresa a América, Daisy ya se ha casado con uno de su misma clase social: Tom Buchanan. El círculo endogámico de la aristocracia americana se cierra dejando fuera a Gatsby, que en su segunda juventud se convertirá en un gánster con algún crimen a la espalda, como se sugiere en varios diálogos de la novela. Y es que en un determinado momento Nick tiene «la fantástica impresión» de que Gatsby ha matado, se ha manchado de sangre. ¿Fantástica impresión? En modo alguno. Es una forma de decirlo, y que sugiere, más que fantasmagoría propiamente dicha, la revelación súbita (y, por lo tanto, de apariencia alucinante) de algo que Nick se negaba a ver.

Gracias a que la mafia da mucho dinero, Gatsby se compra una casa delirante en la parte menos chic de Long Island, desde donde puede ver la luz verde de la casa de Daisy, ubicada en la zona más aristocrática de la isla. Una casa, la de Gatsby, cuya fisonomía exterior recuerda la de Vuelta de tuerca, si bien situada en un espacio diferente. Allí lo conoce Nick, y su primera apreciación de Gatsby se parece a la alucinatoria impresión que tiene la institutriz de Vuelta de tuerca cuando ve por primera vez al radiante Miles. No es el único momento de El gran Gatsby en el que se perciben ecos de la novela de James, y que, no obstante, representan influencias menores y anecdóticas con respecto a la influencia mayor: la del punto de vista, oblicuo y enmascarador, que evidencia lo mucho que Fitzgerald había explorado la resbaladiza narración de James.

Y en esa casa Gatsby dará múltiples fiestas, con la esperanza de que Daisy acuda a una de ellas y lo descubra en medio de aquel «esplendor», por otra parte, vulgar hasta el delirio. Y en ese esplendor de gran bisutería la espera, vistiendo siempre trajes horteras, que él supone elegantes, y de colores afeminados.

Con uno de esos trajes reaparece ante Daisy, y no deja de ser significativo que, tras enseñarle su casa, le muestre su guardarropía y su colección de camisas sedosas y apasteladas, que a Daisy le encantan, pues le parecen las ropas de alguien que vive en el corazón de una escandalosa e increíble alucinación de carácter «romántico», en el sentido que tenía esta palabra para la generación de Fitzgerald, como sinónimo de «novelesco».

Sí, todo muy novelesco, pero teniendo en cuenta que toda esa «novelería» de casas de cartón piedra y camisas de seda se apoya en la corrupción y el crimen organizado.

Cuando ya Gatsby ha muerto y Nick recorre su casa abandonada, el narrador ve escrita en «los blancos escalones» una palabra insultante. Nick no dice la palabra, pero, en la película que tuvo como guionista a Coppola, esa palabra escrita con un tizón por unos niños es «mierda». ¿Y por qué? Esa palabra innombrable, que Nick califica de obscene (la palabra «mierda» no es en sí misma obscena), y que el narrador supone garabateada por un boy, esa palabra que es gloriosamente omitida por el narrador, puede ser muchas palabras. ¿Le están insultando por gánster? ¿Por fantoche? ¿Por sus trajes rosados y sus coches amarillos? ¿Ese chico sabe más de él que nosotros?

Todo lo dicho convierte a Gatsby en un héroe antirromántico, en contra de todas las ingenuidades seudosociológicas y seudomorales que se han vertido sobre él y sobre una novela que, también en contra de lo que se ha dicho de ella, tuvo un éxito muy relativo en América y ninguno en Inglaterra, quizá porque solo la supo leer Eliot.

Héroe antirromántico porque busca a Daisy por una razón pragmática, desde el punto de vista de la economía de la memoria. Y es que volverse a unir a ella supone para Gatsby borrar, «de una fantástica manera», todos los años de suciedad que le permitieron enriquecerse. Por supuesto, la sangre derramada es el origen de cualquier aristocracia (el origen de la familia de Daisy y de todas las familias del Sur), y va a ser también el origen de la presunta nobleza de Gatsby. Solo que en Gatsby ese origen está bien claro, porque es reciente; en cambio en las familias sureñas ese origen sangriento ya se ha borrado, ya se ha perdido en el tiempo. A través de su nueva alianza con Daisy, Gatsby desea que sus asesinatos y sus descensos al infierno también se pierdan en el tiempo, se disipen. Por eso es tan importante para él que Daisy afirme, ante su marido y en aquel salón del hotel Plaza de Nueva York, que el único amor de su vida ha sido Gatsby, y que «todo lo demás» no ha existido. Que no han existido, en definitiva, todos los años que estuvo separado de ella, y en los que conoció la corrupción de las cloacas. De ahí que lo que parece una pretensión romántica, con indicios de pureza sentimental a prueba de balas, sea, en Gatsby, un mecanismo elemental de su memoria. A menudo queremos olvidar y olvidamos. ¿Cómo? Borrando momentos extraños de nuestro pasado en beneficio de otros más claros. Suele ocurrir con cada nuevo amor. Y en eso Gatsby no es un ser más patológico que cualquier otro.

En realidad, Gatsby quiere hacer lo que hubiese hecho el Kurtz de El corazón de las tinieblas de haber vuelto a Europa: olvidar el horror y el tiempo del horror; borrarlo de forma radical de la memoria, dejarlo como lo que subyace a la persona y que ya no es nombrable porque ni siquiera es recordable.

¿Y qué decir de Nick, el narrador? Él es el más problemático, el más escurridizo, el más escamoteador, el más clarificador, el más insinuador, el más moralista, el más irónico, y el más consciente de todos los personajes de la novela. De hecho, es un narrador con una conciencia de los hechos tan íntimamente irónica y distanciada de una forma tan sorprendente de su propia narración (aunque moralice y haga juicios un tanto paternalistas de sí mismo) que, dentro del contexto de la narrativa americana, es una novela muy atemperada (a pesar de su calidez emocional), y va a ejercer una poderosa influencia subterránea en la mejor narrativa americana desde los años cincuenta, con Salinger y Carver a la cabeza.

¿Cuál es la verdadera personalidad de Nick? ¿Por qué sigue soltero en medio de un mundo de casados? ¿Por qué acaba en el cuarto del fotógrafo al final del capítulo segundo? ¿Por qué, cuando se hallan en el ascensor, se rozan las manos y hablan de citarse «en cualquier parte»? Y, ya en la habitación, ¿qué hace Nick mirando a un hombre en ropa interior que le quiere mostrar unas fotografías? ¿Por qué percibe su futuro como un mundo de soledad más bien radical?

Esas y otras revelaciones, esos y otros escamoteos convierten a El gran Gatsby en una narración extraña, que a veces hay que leer como un mensaje ante el espejo o como el negativo de una fotografía.

No es un dato anecdótico que en una de las encrucijadas más definitivas del mundo en el que se está moviendo Nick aparezcan los ojos, apagados y azules, del doctor Eckleburg. Se trata del anuncio de un oculista, y que consiste en un par de ojos gigantescos mirando desde unas gafas amarillas. Más que representar la severa mirada de Dios, como cree el pobre Wilson, los ojos del doctor Eckleburg representan los severos y penosamente elevados ojos de Nick, que dirigen una mirada entre amable y árida a todo un paisaje de obsesiones inconfesables y desoladora imbecilidad, donde solo la muerte, y su soledad inevitable, redime a los personajes de seguir girando en un teatro donde ya todo son simulacros. Simulacros de nobleza, simulacros de riqueza, simulacros de alegría, simulacros de sexualidad, simulacros de prosperidad, simulacros de heroísmo, simulacros de valentía.

Al final, Nick huirá de esa feria de las vanidades, sin despejar ninguna de las dudas que gravitan sobre su futuro, y sabiendo que no persigue un destino matrimonial, circunstancia bien rara en la época y tras la cual parece dibujarse y a la vez desdibujarse un Nick bisexual al que no le importa explorar diferentes dimensiones de la sexualidad. La generación de Fitzgerald había leído a Proust, y se había sorprendido gratamente por la manera, realista y libérrima, con la que el escritor francés abordaba la homosexualidad y la bisexualidad. Fitzgerald nunca va a ser tan explícito (como discípulo de Henry James tenía prohibida la explicitud), pero la bisexualidad está sugerida en cinco personajes: en el narrador; en la golfista Jordan, que tiene muchos pretendientes, pero no se va a casar, como sospecha Nick; en el fotógrafo McKee; en Catherine, la hermana de la desdichada Myrtle, que vive con una amiga en un hotel, y en el hombre de los trajes rosados, al que Tom dirige miradas suspicaces y oblicuas, mucho más allá de la idea que de Gatsby tienen los demás, y no es solo porque lo considere un gánster: lo considera algo más que nunca va a formular y que se limitará a sugerir.

Al final, Nick deja claro a quién amó en Long Island: a un fantasma del pasado. La misma isla aquella, de gente ociosa y rica, era ya un fantasma de su propio pasado, que había dejado muy atrás su propia edad inocente, cuando la descubrieron los marinos holandeses, que debieron de contener la respiración ante el continente americano, «obligados a una estética contemplación que no entendían ni deseaban, frente a frente, por última vez en la historia, a algo proporcional a su capacidad de asombro».

Con Fitzgerald (y Nick) una época moría y otra se anunciaba. El narrador que lo estaba detectando, y que se hallaba en un punto de inflexión, mirando hacia atrás y hacia adelante, estaba obligado a ser prudente y a fingir a veces una ignorancia enternecedora. Pero se le ve la zarpa de su ironía, configurando una mirada tan sutil como definitiva, que Eliot reconoció al momento. No ocurrió lo mismo con Edith Wharton, quien le insinuó a Fitzgerald que tenía que haberle dado un tono «más heroico» a la narración de Nick, a fin de convertirla en «una tragedia en vez de en una crónica de sucesos de los periódicos de la mañana». Justo lo que en la obra de Fitzgerald estaba ya anunciando a Salinger y a Carver y apuntaba al futuro era lo que no le gustaba a la escritora. Pero es que Edith Wharton (una gran novelista y una mujer admirable) quería vivir todavía en la épica edad de la inocencia. Esa edad evocada por Nick al final de la novela como algo perdido para siempre para los americanos, que desde hacía tiempo ya estaban viviendo al otro lado del paraíso.

Para terminar: hay que abordar esta novela como quien se adentra en un espacio oscilante y mágico, donde todo está matizado y sugerido hasta el dolor y la extenuación, y donde el lenguaje discurre como música de jazz, emitiendo en cada párrafo la luz resplandeciente y líquida de la más profunda y evanescente melancolía.

Más que un texto construido, esculpido o moldeado, se trata de un texto que flota, que se desliza, que vuela, que se ondula, que sube y baja, como las mareas, y que al final deja en el lector una doble sensación: la primera, vinculada a su intensidad emocional, y la segunda, derivada de la melodía incomparable que se despliega por todo el tejido textual, desde la primera a la última página, y que perdura en nuestra mente durante días y días, envolviéndonos en una dimensión dramática, íntima, oscilante y profundamente musical, y en la que podemos volver a entrar en cualquier momento, para sentir de nuevo su magia, resplandeciente e intacta.

Jesús Ferrero

Nota sobre la traducción

Hubo que esperar a la publicación de 1991 de El gran Gatsby en la edición de Cambridge de las Obras completas de Francis Scott Fitzgerald para tener una versión del texto fiel a su verdadero estilo. Entre las más de mil quinientas variantes clasificadas por el editor Bruccoli en su trabajo de reconstrucción del texto original, se cuentan correcciones de pequeños errores cometidos por el propio Fitzgerald, pero también un buen número de revisiones de cambios que él habría rechazado de forma explícita. Así, por ejemplo, en la edición póstuma de la novela de 1941, el editor remendó la línea final sustituyendo «orgásmico» (orgastic) por «orgiástico» (orgiastic), algo que el propio Fitzgerald había desautorizado de modo explícito durante las correcciones de la publicación original (orgásmico «expresa exactamente el tipo de éxtasis que pretendo describir», escribió a su editor). La fama de autor irresponsable y despreocupado que se había ganado con su precoz debut hizo que pequeñas traiciones a la voluntad original de Fitzgerald se perpetuaran en sucesivas ediciones de El gran Gatsby.

Pero, por encima de todo, la restauración de la edición definitiva afectaba a la puntuación. Fitzgerald no puntuaba de manera ortodoxa, lo cual no quiere decir que no se preocupara por puntuar bien. Al contrario, su obsesión era dar con el ritmo adecuado para que su texto tuviera «cadencia», como dice su amigo Kroll, a quien le pedía que leyera lo escrito en voz alta una y otra vez, pues «el sonido era igual de importante que la propia imagen de las palabras en el papel, como si un ciego tuviera que leerlo y un sordo tuviera que escucharlo». Fitzgerald prefería por ello una puntuación ligera, de pocas comas y con un uso idiosincrásico del guion, imitando la musicalidad del lenguaje oral. La peculiar textura del español, tan diferente a la del inglés, nos ha impedido conservar todos los guiones, sobre todo cuando no se cerraban o cuando competían con las acotaciones de diálogo, y hemos añadido comas cuando sentíamos que el lector se quedaba sin respiración o se creaban confusiones indeseadas. También hemos reducido el número de notas al mínimo posible para entender ciertas alusiones de la época, y hemos añadido un mapa del territorio en el que se desarrolla la novela.

Otra peculiaridad de nuestra edición es que hemos decidido recuperar la portada de la primera edición de El gran Gatsby, por lo definitiva que acabó siendo para Fitzgerald. Resulta que el autor estaba retrasando la entrega de la novela y ya había recibido la ilustración de la portada. Al verla, Fitzgerald experimentó una iluminación y escribió a Max Perkins, su editor, una carta en la que le decía: «Por el amor de Dios, no le pase a nadie la portada que tiene reservada para mí, pues la he integrado en la novela». Todo indica que al analizar la ilustración, Fitzgerald decidió incluir los ojos que flotan en el aire, convirtiéndolos en los ojos de la valla publicitaria del doctor T. J. Eckleburg, uno de los símbolos fundamentales de la novela. La ilustración fue realizada por el pintor barcelonés Francis Cugat (hermano del célebre músico Xavier Cugat) que al llegar a los Estados Unidos comenzó a trabajar como pintor e ilustrador en la industria editorial y cinematográfica.

HUGO CASTIGNANI

Ponte pues el sombrero de oro, si eso la conmueve;

Y, si sabes saltar alto, hazlo también para su capricho,

hasta que exclame «¡Amante, amante de altos brincos

y sombrero áureo, tengo que poseerte!».

THOMAS PARKE D’INVILLIERS1

UNA VEZ MÁS,

A ZELDA

Capítulo I

En mis más jóvenes y vulnerables años, mi padre me dio un consejo que desde entonces no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza.

—Cuando te sientas inclinado a criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todos en este mundo han tenido tus facilidades.

No añadió más, pero siempre hemos sido inusualmente comunicativos de una sutil manera y entendí la amplitud de lo que me quería decir. En consecuencia, tiendo a ocultar mis juicios, hábito que me ha permitido acceder a muy curiosas naturalezas, pero que al mismo tiempo me ha convertido en el blanco de no pocos pelmazos irredimibles. La mente trastornada es rauda en detectar y adherirse a esta cualidad cuando aparece en una persona normal, y por eso en la universidad llegué a ser acusado, de manera injusta, de conspirador, por estar al tanto de los secretos más lamentables de ciertas personalidades tan excesivas como ajenas a mi vida. No buscaba casi nunca esas confidencias, y con frecuencia fingía sueño, inquietud o una hostil frivolidad cuando percibía, por algún signo inconfundible, que una revelación íntima palpitaba en el horizonte, pues las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos sus formas de expresarlas, son a menudo plagios y están desfiguradas por clamorosas supresiones. Reservarse toda opinión es poseer una esperanza infinita. Todavía hoy temo omitir algo si olvido que, tal y como mi padre sugería con esnobismo y con esnobismo repito, existe un sentido de las decencias fundamentales desigualmente repartido al nacer.

Tras este alarde de tolerancia, llega el momento de confesar que también esta tiene un límite. La conducta se puede asentar sobre roca o sobre terreno pantanoso, pero más allá de cierto punto me da igual cuál sea su base. Cuando volví del este el pasado otoño, sentí que deseaba un mundo vestido de uniforme y en una especie de posición de firme moral; no quería más turbulentas incursiones con vistas privilegiadas sobre el alma humana. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, quedaba al margen de mi reacción. Gatsby, que representaba todo por cuanto profeso un sincero desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos afortunados, entonces había algo magnífico en él, una agudizada sensibilidad ante las promesas de la vida, parecida a la de esas máquinas complejas que registran terremotos a quince mil kilómetros de distancia. Esa receptividad nada tenía que ver con la blanda impresionabilidad que la gente dignifica llamándola «temperamento creador». Lo suyo era un excepcional don para la esperanza, una romántica predisposición que nunca he encontrado en otra persona y que probablemente no vuelva a encontrar. No, Gatsby lo consiguió al final; consiguió aquello que en realidad lo apresaba: la estela de polvo nauseabundo levantada por sus sueños, y que fue lo mismo que liquidó por un tiempo mi curiosidad hacia los pesares inútiles del género humano y sus alegrías insignificantes.

En esta ciudad del Medio Oeste, los miembros de mi familia han sido personas relevantes y acomodadas durante tres generaciones. Los Carraway somos una especie de clan y tenemos una tradición según la cual descendemos de los duques de Buccleuch, pero el auténtico fundador de mi rama familiar fue el hermano de mi abuelo, que llegó aquí en 1851, mandó a un sustituto a la guerra civil y comenzó el negocio de ferretería al por mayor que mi padre continúa hoy en día.

Nunca llegué a ver a este tío abuelo mío, pero se supone que me parezco a él, sobre todo a un severo retrato suyo que cuelga en el despacho de papá. Me gradué en Yale en 1915, justo un cuarto de siglo después que mi padre, y algo más tarde participé en esa tardía migración teutónica comúnmente llamada la Gran Guerra. Disfruté tanto con nuestro contraataque que regresé a los Estados Unidos lleno de agitación. En lugar del cálido centro del mundo, el Medio Oeste me parecía ahora una harapienta esquina del universo, así que decidí trasladarme al este e introducirme en el negocio de la bolsa. Todas las personas que conocía estaban metidas en el negocio de la bolsa, y supuse que cabía uno más. Mis tías y tíos lo discutieron como si me estuvieran eligiendo una escuela preparatoria y al final dijeron: «Sí… por supuesto», con cara seria y dubitativa. Papá se comprometió a cubrir mis gastos durante un año y tras varios retrasos llegué al este, para siempre, o eso pensaba, en la primavera de 1922.

Lo más práctico hubiera sido encontrar una habitación en Nueva York, pero era verano y yo acababa de dejar una región de amplias praderas y árboles fraternales, de modo que, cuando un chico de la oficina sugirió que alquiláramos juntos una casa en las afueras, la idea me pareció soberbia. Encontró una casa, un sencillo chalet de una sola planta, de paredes acartonadas y castigadas por el viento, a ochenta dólares mensuales, pero en el último momento la empresa lo mandó a Washington, y me fui solo al campo. Tenía un perro —o al menos lo tuve unos pocos días hasta que se escapó—, un viejo Dodge, y una señora finlandesa que me hacía la cama, me preparaba el desayuno y murmuraba para sus adentros máximas de sabiduría finlandesa junto al hornillo eléctrico.

Durante los primeros días me envolvió la soledad, hasta que una mañana un individuo aún más nuevo en el lugar que yo, me detuvo en la carretera.

—¿Cómo se va a West Egg? —preguntó desamparado.

Se lo dije. Y al echar a andar de nuevo ya no me sentí solo. Yo era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre, de manera informal, me había otorgado la plena pertenencia a esa comunidad.

Y así, con la luz del sol y el estallido de hojas brotando en los árboles —a la misma velocidad que en las películas a cámara rápida—, tuve la familiar convicción de que la vida empieza de nuevo con el verano.

Para empezar, había mucho que leer, pero también mucho vigor que extraer de aquel aire tan joven y alentador. Me compré una docena de volúmenes sobre finanzas, crédito y mercados de inversión que se alineaban en la estantería, en rojo y oro, como monedas recién acuñadas, prometiendo desvelar formidables secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Albergaba, además, en mi interior la noble intención de leer muchos libros más. Siempre tuve inclinaciones literarias en la universidad —un año escribí una serie de solemnísimos editoriales llenos de obviedades para el Yale News—, y ahora iba a recuperar esa parte de mi vida y a convertirme de nuevo en el más limitado de los especialistas, el «hombre universal». Lo que acabo de decir no es solo un epigrama; después de todo, la vida se observa con mucha más fortuna desde una sola ventana.

Fue una casualidad que alquilara una casa en una de las más extrañas comunidades de Norteamérica. Estaba en esa delgada y bulliciosa isla que se extiende al este de Nueva York y donde hay, entre otras curiosidades naturales, dos inusuales formaciones de tierra. A treinta kilómetros de la ciudad, un par de enormes huevos, de idéntico contorno y separados tan solo por una deferente bahía, se proyectan sobre la más domesticada masa de agua salada del hemisferio occidental: el Sound, ese vasto y húmedo cercado que es el estrecho de Long Island. No son perfectamente ovales —al igual que el huevo de Colón, se aplastan por el extremo que se asienta en el suelo—, pero su gran parecido debe de ser una continua causa de confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para los que carecemos de alas, el fenómeno más llamativo es su absoluta diferencia en todos los aspectos excepto en la forma y en el tamaño.

Yo vivía en el huevo occidental: West Egg. Digamos que… el menos elegante de los dos, aunque sea esta una etiqueta superficial en extremo para expresar el extravagante y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa estaba en el extremo mismo del huevo, a solo cincuenta metros del Sound, embutida entre dos enormes propiedades que se alquilaban a doce o quince mil dólares por temporada. La de mi derecha era un armatoste colosal bajo cualquier punto de vista: era una imitación fiel de un ayuntamiento de Normandía, con una torre en uno de sus lados, nueva y flamante, bajo una rala barba de enredaderas sin hojas, y una piscina de mármol y más de cuarenta acres de jardín y césped. Era la mansión de Gatsby, o, más bien, puesto que yo aún no conocía al señor Gatsby, la mansión habitada por un caballero con ese nombre. Mi casa era un engendro arquitectónico, pero un engendro de reducidas dimensiones que pasaba desapercibido y que me permitía disfrutar de vistas al mar, de una panorámica parcial del jardín de mi vecino y de la consoladora proximidad de los millonarios. Todo por ochenta dólares al mes.