Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Panamericana Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

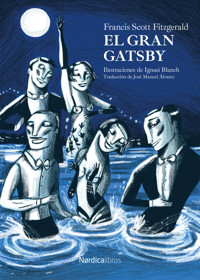

El gran Gatsby es una de las novelas más importantes del siglo XX y una de la más grandes historias de amor de todos los tiempos, cuyo protagonista ha sido encarnado por actores como Leonardo DiCaprio y Robert Redford. La novela se ubica en los felices años veinte, un momento de optimismo inusitado pasada la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española, que, a la par de la Prohibición, produjo un estallido de riqueza y de nuevos magnates. Entre estos se encuentran personajes como Gatsby, un hombre adinerado y generoso que, descubierto por el narrador, termina presentándose como un hombre solitario y exageradamente ambicioso, pero con una fe inquebrantable en un amor de juventud. Ese amor, que en un primer momento se presenta como un capricho, para luego mostrarse como un ligero (y quizás último) atisbo de inocencia, terminará convirtiéndose en un destino trágico para el propio Gatsby. Una obra perfecta, traducida por primera vez en Colombia de mano del escritor Juan Fernando Hincapié, traductor de clásicos como "Drácula" y "Frankenstein".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fizgerald, F. Scott (Francis Scott), 1896-1940.

El gran Gatsby / Francis Scott Fizgerald ; traducción Juan Fernando Hincapié. -- Edición Julián Acosta Riveros. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2022.

260 páginas ; 22 cm. -- (Literatura Universal)

ISBN 978-958-30-6506-4

1. Novela Estadounidense 2. Novela de aventuras 3. Amor prohibido - Novela 4. Posguerra - Novela I. Hincapié, Juan Fernando, traductor II. Acosta Riveros, Julián, editor III. Tít. IV. Serie.

813.7 cd 22 ed.

El

gran

Primera ediciónen Panamericana Editorial Ltda., abril de 2022

Título original:The Great Gatsby

© Panamericana Editorial Ltda.

Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57) 601 3649000

www.panamericanaeditorial.com

Tienda virtual: www.panamericana.com.co

Bogotá D. C., Colombia

Editor

Panamericana Editorial Ltda.

Edición

Julián Acosta Riveros

Traducción del inglés

Juan Fernando Hincapié

Ilustración de carátula

© Shutterstock - Zharkaya

Diagramación

Martha Cadena, Luz Tobar

ISBN DIGITAL 978-958-30-6539-2

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.

F. Scott Fitzgerald

Traducción deJuan Fernando Hincapié

El

gran

Para Zelda, una vez más.

Ponte, pues, el sombrero dorado, a ver si la conmueves;

si puedes saltar alto, brinca también para ella,

hasta que exclame: «Amor del sombrero dorado, amor saltarín, ¡tienes que ser mío!».

Thomas Parke D’invilliers

I

Cuando era más joven y vulnerable mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces.

«Siempre que te sientas inclinado a criticar a al-guien —me dijo—, recuerda que no todo el mundo ha tenido tus mismas ventajas.»

Eso fue todo cuanto salió de su boca, pero nosotros siempre hemos sido extrañamente comunicativos de una manera reservada, y entonces entendí que quería decir mucho más de lo que dijo. En consecuencia, estoy predispuesto a reservarme toda opinión, un hábito que me ha acercado a varias naturalezas curiosas y que también me ha convertido en víctima de no pocos pel-mazos profesionales. La mente anormal es rápida para detectar y adherirse a esta característica cuando asoma en una persona normal; así, durante mis años univer-sitarios, se me acusó injustamente de actuar como un político porque conocía las penas ocultas de hombres

salvajes y desconocidos. No pedí ninguna de las reve-laciones que se me hicieron; con frecuencia simulaba que estaba dormido o preocupado, o mostraba una leve hostilidad cuando me daba cuenta, gracias a una incon-fundible señal, de que alguna revelación íntima des-puntaba en el horizonte. Las revelaciones íntimas de los hombres jóvenes, o al menos los términos en que las expresan, suelen ser de naturaleza plagiaria y vienen estropeadas por evidentes omisiones. Reservarse las opiniones es un asunto de inagotable esperanza. Aun hoy temo perderme de algo si olvido que, tal y como lo sugirió mi padre con cierto esnobismo, y como yo lo repito de la misma manera, un sentido de decen-cia fundamental se reparte desigualmente al momento de nacer.

Y, después de presumir así mi tolerancia, admito que tiene un límite. Es posible que la conducta se fun-damente en la sólida piedra o en los húmedos panta-nales, pero, luego de un punto, no me importa en qué halle su fundamento. Cuando volví del Este el último otoño, sentí que, por los años que me quedaban, que-ría un mundo uniformado, que se mantuviese en posi-ción moral de firmes para siempre; no quería participar de más excursiones desenfrenadas con vistazos privi-legiados al corazón humano. Únicamente Gatsby, el hombre que la da su apellido a este libro, estaba exen-to de esta reacción; Gatsby, que representaba todo aquello por lo que yo sentía un sincero desdén. Si la

personalidad es una serie no interrumpida de gestos afortunados, ciertamente había algo espléndido en él, una elevada sensibilidad hacia las promesas de la vida, como si él mismo estuviera relacionado con una de esas complicadas máquinas que registran los terremotos a miles de kilómetros de distancia. Esta receptividad poco tenía que ver con la blandengue impresionabili-dad que logra dignificarse bajo el nombre de «tempe-ramento creativo»; era más un don extraordinario para la esperanza, una disposición romántica que pocas ve-ces he encontrado en persona alguna y que no creo que vuelva a ver. No: Gatsby probó ser una persona íntegra; es aquello que acechaba a Gatsby, aquella polvareda turbia que flotaba en la estela de sus sueños, lo que de manera temporal clausuró mi interés por las penas ma-logradas y las euforias de poco alcance de los hombres.

Desde hace tres generaciones mi familia ha estado com-puesta por personas distinguidas y adineradas de una ciudad del Midwest. Los Carraway somos algo así como un clan, y sostenemos la tradición de que descen-demos de los duques de Buccleuch, pero el auténtico fundador de nuestro linaje fue el hermano de mi abue-lo, quien llegó aquí en 1851, envió un sustituto a la guerra civil e inició el negocio de ferretería al por mayor que mi padre dirige actualmente.

No conocí a ese tío abuelo, pero se supone que me parezco a él; la referencia puede hallarse en la pin-tura más bien curtida que cuelga de la oficina de mi papá. Me gradué de New Haven en 1915, justo un cuar-to de siglo después de mi padre, y más tarde participé en aquella postrera migración teutónica conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto de la contraofensiva, que regresé al país aún en estado de agitación. En lu-gar de ser el centro afectuoso del mundo, el Midwest me parecía ahora el extremo harapiento del universo, así que decidí ir al Este para aprender el negocio de los bonos. Todas las personas que conocía formaban parte de este negocio, así que supuse que podría mantener a un soltero más. Mis tíos y tías hablaban de este como si me estuvieran eligiendo un colegio, y finalmente sen-tenciaron «Bueno, sí, por qué no» con rostros graves y llenos de duda. Mi padre accedió a mantenerme duran-te un año y, luego de varias demoras, pude llegar al Este —permanentemente, según pensaba yo— en la prima-vera de 1922.

Lo más práctico habría sido buscar alojamiento en la ciudad, pero comenzaba a hacer calor y yo acaba-ba de dejar un sitio de amplios jardines y agradables árboles, así que cuando un compañero de oficina sugi-rió que alquiláramos una casa en una zona suburbana, me pareció una gran idea. Él se encargó de encontrar la casa —pequeña y de un solo piso, con paredes que pa-recían de cartón y muy maltratada por las inclemencias

del clima—, cuyo alquiler ascendía a ochenta dólares al mes; a último minuto, no obstante, la compañía lo tras-ladó a Washington y yo me fui solo para el campo. En ese entonces tenía un perro —o al menos lo tuve por algunos días, hasta que huyó—, un viejo Dodge y una mucama finlandesa que me tendía la cama y me prepa-raba el desayuno mientras murmuraba para sí misma apotegmas en su idioma al lado de la estufa eléctrica.

Por algunos días me sentí solo hasta que, una mañana, un hombre aún más recién llegado que yo me detuvo en la carretera.

—¿Cómo se llega al pueblo de West Egg?—pre-guntó con aire de desamparo.

Se lo dije, y cuando continué mi caminata dejé de sentirme solo. Yo era un guía, un explorador, un colono original. De manera casual, este hombre me había con-ferido la tranquilidad de pertenecer al vecindario.

Y así, con los rayos de sol y los grandes brotes de hojas que crecen en los árboles con la misma velocidad con que lo hacen las cosas en las películas, tuve la con-vicción de que la vida comenzaba de nuevo con la lle-gada del verano.

Había muchísimo por leer, y tanta buena salud como pudiera sonsacársele a aquel aire tan joven y vi-gorizante. Compré media docena de volúmenes sobre bancos, créditos e inversión en valores, que pasaron a adornar mi biblioteca en rojo y oro cual dinero recién impreso de la casa de la moneda; prometían develar

los relucientes secretos conocidos únicamente por Mi-das, Morgan y Mecenas. Además, yo tenía la elevada intención de leer muchos otros libros. En la universi-dad me aficioné por la literatura —durante un tiempo escribí editoriales bastante solemnes y obvios para el Yale News— y ahora iba a reincorporar todas aquellas cosas a mi vida y me iba a convertir en el más limita-do de todos los especialistas: «un hombre cultivado». No me interesa únicamente el sentido epigramático de estas palabras; después de todo, la vida se puede mirar con mucho más éxito desde una sola ventana.

Fue cuestión de suerte que yo hubiera alquila-do una casita en una de las comunidades más extra-ñas de Norteamérica. Aquella revoltosa y esbelta isla que se extiende al oeste de Nueva York cobija, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones inusua-les de tierra. A unos treinta kilómetros de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y sepa-rados únicamente por una pequeña extensión de agua a la que con misericordia llaman «bahía», sobresalen del más domesticado cuerpo de agua salada del hemisfe-rio occidental, el enorme corral húmedo llamado es-trecho de Long Island. No se trata de óvalos perfectos —como el huevo de Colón, ambos están aplastados en el extremo de contacto—, pero su semejanza física ha de ser una fuente de asombro perpetuo para las gavio-tas que los sobrevuelan. Para aquellos que no tenemos

alas, un fenómeno aún más interesante es su disparidad en todos los particulares, salvo en la forma y el tamaño.

Yo vivía en West Egg… tengo que decirlo, el me-nos glamuroso de los dos, pese a que esta etiqueta es de lo más superficial para expresar el estrafalario y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa estaba en el extremo mismo del huevo, apenas a unos cincuen-ta metros del estrecho, y se encontraba apretujada por dos propiedades inmensas que se alquilaban por doce o quince mil dólares la temporada. La de mi derecha era una construcción colosal desde cualquier punto de vis-ta; se trataba de una imitación fáctica de algún ayun-tamiento de Normandía, con una torre en uno de sus costados que resplandecía de nueva bajo una ligera sombra de hiedra joven, una piscina de mármol y más de cuarenta acres de césped y jardín. Era la mansión de Gatsby. O, mejor, y teniendo en cuenta que aún no lo conocía, era una mansión habitada por un caballero que llevaba ese apellido. Mi propia casa era una mons-truosidad, pero una muy pequeña y, por eso mismo, ignorada, de manera que yo tenía vista al mar, podía ver una parte del césped de mi vecino y tenía la recon-fortante proximidad de millonarios… todo por ochenta dólares al mes.

Del otro lado de la diminuta bahía los blancos palacios del refinado East Egg resplandecían contra el agua, y la historia de aquel verano realmente comien-za la tarde en que conduje hasta ese lugar para cenar

con Tom Buchanan y su mujer. Daisy era prima mía en segundo grado, y a Tom lo conocía de la universidad. Justo después de la guerra, pasé dos días con ellos en Chicago.

El marido de Daisy, aparte de varias proezas físi-cas, había sido uno de los mejores extremos que alguna vez jugó al fútbol americano en New Haven, hasta el punto de adquirir un estatus de figura nacional; uno de esos hombres que alcanzan tal nivel de excelencia con veintiún años, que todo lo que viene después resulta un poco decepcionante. Su familia era enormemente rica —incluso en la universidad su libertinaje con el dine-ro era materia de reproche—, pero ahora había dejado Chicago y venido al Este de una manera que te dejaba sin aliento. Por ejemplo, había traído consigo, desde Lake Forest, una serie de ponis para jugar al polo. Era duro aceptar que un hombre de mi generación fuera lo bastante rico como para hacer una cosa así.

No sabía qué los traía al Este. Sin ningún motivo aparente, habían pasado un año en Francia, y luego va-garon sin reposo por aquí y por allá, por cualquier lugar donde la gente se juntara a jugar polo y a ser rica. Esta mudanza, no obstante, era permanente, o eso aseguró Daisy por teléfono. Pero yo no le creí. No podía aso-marme al corazón de mi prima; sin embargo, presentía que Tom iría por siempre a la deriva, buscando melan-cólicamente la turbulencia dramática de algún irrecupe-rable partido de fútbol.

Así, en una tarde cálida y con mucho viento, con-duje al East Egg para ver a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa resultó incluso más recarga-da de lo que yo esperaba: una alegre mansión colonial georgiana roja con blanco, con vista a la bahía. El césped comenzaba en la playa y corría por casi medio kilómetro hasta la puerta de entrada; saltaba relojes de sol, paredes de ladrillo y resplandecientes jardines; por fin, al llegar a la casa, y como fruto del vigor de su impulso, se bi-furcaba en alegres enredaderas. La fachada rompía su monotonía gracias a una serie de ventanales que ahora refulgían de oro abiertos de par en par a la tarde cálida y ventosa. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie con las piernas ligeramente separadas en el pórtico.

Había cambiado desde sus años en New Haven. Ahora era un hombre de treinta, robusto, con el pelo del color de la paja, boca más bien dura y modos desdeño-sos. Dos ojos luminosos y arrogantes habían logrado hacerse con el dominio de su rostro y le conferían la apariencia de siempre estar inclinado hacia delante, lis-to para agredir. Ni siquiera el aire femenino que proyec-taba su atuendo podía esconder el enorme poder de su cuerpo; daba la impresión de que llenaba aquellas bo-tas relucientes hasta el último amarre de los cordones, y los bloques de músculo se adivinaban por debajo de la ropa ante el más mínimo movimiento de sus hom-bros. Era un cuerpo capaz de llevar una carga enorme, un cuerpo cruel.

Su voz se asemejaba a la de un rudo tenor ron-co, y venía a confirmar la impresión de malhumor que proyectaba. Tenía un toque como de desdén paternal, incluso con la gente que le agradaba. Desde luego, mu-chas personas en New Haven no lo podían ni ver.

Era como si dijera: «No, espera un mo-mento, no creas que mi opinión sobre es-tos asuntos es definitiva solo porque soy más fuerte y más hombre que tú». Habíamos pertene-cido a la misma asociación de estudiantes en la universidad, y pese a que nunca fuimos amigos ín-timos, yo tenía la impresión de que le caía bien, y él a su vez esperaba mi aprobación con los mismos modos severos, desafiantes y melancólicos que eran su sello.

Charlamos durante algunos minutos en el soleado pórtico.

—La casa es muy agradable —dijo con ojos que no dejaban de mirar a todos lados.

Y, tomándome del hombro, me hizo girar, y con la mano libre señaló el paisaje que teníamos delante, que incluía un jardín italiano algo hundido, medio acre de rosales aromáticos y punzantes, y una lancha de nariz chata, con motor, que, a cierta distancia de donde está-bamos, se movía al ritmo de las olas.

—Pertenecía a Demaine, el tipo del petróleo. —De manera abrupta y cortés, una vez más, me hizo girar—. Entremos.

Caminamos por el medio de un alto pasillo hasta desembocar en un recinto color rosa, frágilmente vin-culado a la casa por ventanales en cada extremo. Los ventanales estaban entreabiertos y resplandecían de blanco contra el césped de afuera, que parecía adentrar-se en la casa. En el recinto se sentía la brisa, que movía las cortinas hacia dentro en un extremo y hacia fuera en el otro, como pálidas banderas retorciéndose en di-rección al escarchado pastel de boda del techo; por fin, ondulaban sobre el tapete color vino, proyectando so-bre este las mismas sombras que el viento sobre el mar.

El único objeto completamente inmóvil del lugar era un sofá enorme en el que dos jóvenes mujeres pare-cían flotar como si estuvieran sobre un globo anclado. Ambas estaban de blanco, y sus vestidos aleteaban y revoloteaban como si hubieran acabado de aterrizar de un corto vuelo por toda la casa. Por unos segundos me quedé escuchando el chasquido y golpeteo de las cortinas y el quejido de un cuadro en la pared. Enton-ces llegó el estallido con el que Tom Buchanan cerró los ventanales traseros, y el viento que se había quedado atrapado dentro del recinto fue apagándose de a poco, y las cortinas y las alfombras y las dos jóvenes mujeres parecieron descender lentamente hasta quedar de nue-vo sobre el piso.

La más joven me resultaba desconocida. Estaba tendida cuan larga era en el extremo de diván que le co-rrespondía, completamente quieta y con el mentón un

poco levantado, como si estuviera balanceando algo so-bre este, algo que estuviera a punto de caer. Si lograba verme con el rabillo del ojo, no dio ninguna indicación al respecto… Por todo esto casi fue una sorpresa para mí mismo cuando comencé a murmurar una disculpa por haberla molestado con mi presencia.

La otra chica, Daisy, hizo como si fuera a ponerse de pie. Se inclinó hacia delante con expresión decidida y luego se echó a reír, con una risita absurda y encan-tadora, que me hizo reír a mí también, mientras me adentraba en la habitación.

—Estoy… pa-paralizada de felicidad...

Volvió a reír como si hubiera dicho algo muy in-genioso y, mirándome a los ojos, me sostuvo la mano por un momento mientras declaraba que no tenía ganas de ver a nadie en el mundo tanto como a mí. Era algo muy suyo. Con un murmullo insinuó que el apellido de la chica flotante era Baker. (He escuchado decir que el murmullo de Daisy tenía un único propósito: que la gente se inclinara ante ella; una crítica irrelevante, a mi modo de ver, que en ningún caso le restaba encanto.)

De todas formas, los labios de la joven Baker se agitaron y me saludó con la cabeza casi de mane-ra imperceptible, hecho lo cual devolvió la cabeza a la pose original; estaba claro que el objeto que balan-ceaba con el mentón se había tambaleado un poco y le había dado un gran susto. Una vez más, una espe-cie de disculpa asomó a mis labios. Casi cualquier

exhibición de completa autosuficiencia suscita un ho-menaje de mi parte.

Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formu-larme preguntas con su voz grave y electrizante; el tipo de voz que los oídos acompañan en todas direcciones, como si cada frase fuera un arreglo de notas que nunca volverá a ser interpretado. Su rostro era triste y a la vez precioso, con rasgos que resplandecían, ojos vivaces y una boca brillante y apasionada. En su voz pervivía una excitación que era imposible de olvidar para los hom-bres que la habían amado; cierta compulsión cantada, un «escúchame…» murmurado, una promesa de que había hecho cosas fascinantes y divertidas hace poco, y que esas cosas se quedarían por allí merodeando y vol-verían a suceder en la próxima hora.

Le conté que había pasado por Chicago antes de venir al Este, y que media docena de personas le habían enviado sus mejores deseos.

—¿¡Me echan de menos!? —exclamó extasiada.

—La ciudad está desolada. Todos los carros llevan la rueda trasera izquierda pintada de negro, como señal de duelo; y en las noches se escucha un gemido que no cesa a lo largo de la costa norte.

—¡Qué maravilla! Volvamos, Tom. ¡Volvamos mañana! —Luego agregó, sin que tuviera nada que ver—: Tienes que conocer a la bebé.

—Me encantaría.

—Ahora está dormida. Tiene tres años. ¿No la has visto nunca?

—Nunca.

—Bueno, pues tienes que verla. Es tan…

Tom Buchanan, que había estado merodeando sin descanso por la habitación, se detuvo y posó su mano en mi hombro.

—¿A qué te dedicas, Nick?

—Estoy en el negocio de los bonos.

—¿Con quién?

Se lo dije.

—Nunca he oído hablar de ellos —comentó de manera concluyente.

Sus palabras me molestaron.

—Ya lo harás —dije secamente—. Si te quedas en el Este…

—Ah, no te preocupes, aquí me quedo —dijo mi-rando a Daisy y luego mirándome a mí, como si estu-viera alerta por otro motivo—. Sería un auténtico idiota si me fuera a vivir a otro lado.

En este punto, la señorita Baker dijo «¡Totalmen-te!» de manera tan abrupta que me asustó… Era la pri-mera palabra que pronunciaba desde mi ingreso al recinto. Quedó claro que ella había quedado tan sor-prendida como yo, pues acto seguido bostezó y, con una serie de rápidos y hábiles movimientos, se puso de pie.

—Estoy tiesa —se quejó—. He estado echada en ese sofá desde que tengo memoria.

—A mí no me mires —le contestó Daisy—. Toda la tarde he estado tratando de llevarte a Nueva York.

—No, gracias —dijo la joven Baker a los cuatro cocteles que acababan de llegar de la despensa—. Me estoy entrenando muy en serio.

El anfitrión la miró con incredulidad.

—¡Desde luego que lo estás! —Y se bajó su bebida como si se tratara de una gota en el fondo de un vaso—. No entiendo cómo logras hacer algo.

En ese momento miré a la joven Baker preguntán-dome qué era ese «algo». Disfrutaba mirarla. Era una chica delgada, de pechos pequeños y una postura total-mente erecta, que acentuaba inclinando su cuerpo ha-cia atrás, sobre los hombros, como un cadete. Sus ojos grises, irritados por el sol, me miraban con educada cu-riosidad recíproca desde un rostro lánguido, encanta-dor e insatisfecho. Fue entonces que se me ocurrió que la había visto antes, a ella o a una fotografía suya.

—Vive usted en West Egg —comentó con menos-precio—. Conozco a alguien allí.

—No he tenido tiempo para…

—Seguro que conoce a Gatsby.

—¿Gatsby?—terció Daisy—.¿Cuál Gatsby?

Antes de que pudiera responder que se trataba de mi vecino, anunciaron que la cena estaba servida, y Tom Buchanan me cogió del brazo con fuerza y me