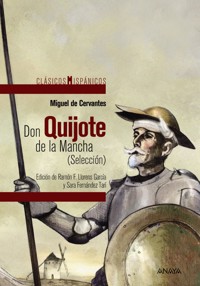

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha

Miguel de cervantes

Pedro Laín Entralgo

Ramón de Garciasol

Manuel Carrión

Century Carroggio

Derechos de autor © 2025 Century publishers, s.l.

Reservados todos los derechos.Prólogo de Pedro Laín Entralgo, de la Real Academia Española.Presentación de Ramón de Garciasol, poeta y ensayista.Selección de notas de Manuel Carrión, director de la Hemeroteca Nacional.Portada; Don Quijote y Sancho, Óleo de Ciro Oduber (Panamá 1921-Barcelona 2002).Isbn; 978-84-7254-753-7

PRÓLOGO

por

Pedro Laín Entralgo

De la Real Academia Española

LECCIÓN DE VIDA

En memoria viva de Américo Castro; en amistad presente con Luis Rosales y Eulalio Ferrer

De nuevo he tomado entre mis manos el Quijote, de nuevo he leído al azar alguno de sus capítulos, y otra vez ha brotado en mi alma, más allá del deleite inmarcesible de su prosa, el tornasolado sentimiento que desde hace años siempre me depara el contacto lectivo con nuestra inmensa novela: una global impresión de jovialidad, -en cuyo seno se insinúa una veta de melancolía; en definitiva, una siempre reiterada y siempre inédita lección de vida. Para que por sí mismo la apruebe o la rechace, explicaré al curioso lector cómo veo yo la razón de ser de ese sentimiento y esa lección.

Español soy de nacimiento, lengua y mente, y nada de lo español puede serme ajeno. Nada, por menudo que sea. Mucho menos, en consecuencia, el recuerdo de los años en que España fue grande y, como si no hubiera para ella otra opción digna, eligió el camino más propio para rápidamente dejar de serlo. Los años en que el autor del Quijote ideó y compuso su obra suprema.

Como suyas vivió Miguel de Cervantes las glorias de su patria. A su cabeza, la conseguida en la batalla de Lepanto. «Perdió en ella -dice Miguel de sí mismo- la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los venideros». En su sentido histórico, no sólo en su magnitud bélica, veía el Cervantes de sesenta y cinco años lo que de memorable y alta tuvo la ocasión de esa batalla. No hay duda: el autor del Quijote vivió como suya la gloria de su patria.

Pero a sus ojos, a los ojos del escritor que en la cárcel de Sevilla va dando forma mental y literaria a la invención y a las aventuras de quien durante siglos había de ser héroe ideal de España y refugio ético de sus desgracias, algo en la vida que ve en su contorno está impidiendo que la gloria de España se consolide y fructifique. «Nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracias», dice de su gente -expresando, sin duda, no poco del sentir de Cervantes acerca de España -la morisca cristiana que resultó ser hija de Ricote, el morisco amigo de Sancho, evadido años atrás de su aldea. ¿Por qué Cervantes no ve prudencia en la más abarcante nación a que la morisca y él pertenecen? Puesto que a los hombres de España les sobra valentía, ¿qué faltaba en ella, allá por el filo de los siglos XVI y XVII, para que la gloria de Lepanto no acabase resolviéndose en desdichas?

Muy consciente de que mi respuesta no puede agotar la que con el Quijote nos dio Cervantes, diré que, a su juicio, tal y como su libro inmortal permite colegirlo, en la vida de aquella España faltaron libertad, convivencia e ideal razonable.

Todo el Quijote es un canto a la libertad, entendida como franquía de la persona para elegir su destino propio, frente a la ineludible coacción del mundo en que vive: la libertad del mismo don Quijote, de la pastora Marcela, de Dorotea, de Roque Guinart... ¿Había suficiente libertad para la elección de la conducta personal en la España de Cervantes? Las pautas imperantes en aquella sociedad para quienes no podían apoyarse en su linaje y su fortuna -servicio militar o burocrático a la Corona, profesión eclesiástica, oficio heredado, pocas cosas más- ¿eran suficientes para la vida social que Cervantes juzgaba deseable? Más aún: allende la ocupación profesional, en el fondo de la persona donde cada cual decide como suyo el sentido de su vida, ¿podía existir, para quienes discreparan de las creencias socialmente dominantes, lo que ya entonces se llamaba libertad de conciencia? Que nos lo diga, expresando la opinión de quien lo inventó, aquel Ricote que Sancho encontró en su camino, cuando, tras el desastre de la Ínsula Barataria, de nuevo iba a reunirse con su señor.

Era Ricote un acomodado tendero del lugar de la Mancha en que nacieron y crecieron don Quijote y Sancho, morisco más de nación que de religión -«todavía tengo más de cristiano que de moro», dice a Sancho, y como «católica cristiana» ha educado a su hija-, que por miedo a las consecuencias del decreto de Felipe III salió a toda prisa de su aldea y de España, pasó a Berbería, donde no fue bien tratado, y luego a Francia, y de Francia a Italia, y de Italia a Alemania, donde por fin, en un pueblo próximo a Augusta, decidió tomar casa estable. Claramente nos dice Ricote sus razones: «Allí -en Alemania- me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas: cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte della se vive con libertad de conciencia». Libertad de conciencia buscaba Ricote, y allí, en tierra a la vez católica y protestante -la Augusta de que habla Ricote, el Augsburgo actual, es la ciudad bávara donde se celebró la Dieta famosa-, ha acabado por encontrarla. Pero su corazón late desgarrado entre la seguridad de vivir en paz sin traicionarse a sí mismo y la punzante nostalgia de la patria perdida; porque «doquiera que estamos lloramos por España; que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea». Esa nostalgia es la que, junto con otros, también desterrados, le hace volver ocultamente como peregrino, año tras año, a la que en verdad es su Meca cordial, a la tierra de España. Así es la vida del morisco que Sancho encuentra, cuando desde su incómoda ínsula regresa al palacio de los Duques.

Ricote es buena persona. Por amigo suyo le tenía Sancho en su aldea, y como viejo amigo «-el mi caro amigo, el mi buen vecino», llama el morisco al escudero- abraza a su no olvidado compatriota. ¿Por qué Cervantes inventó la vida y las cuitas del morisco Ricote? ¿Por qué quiso incluirlas en el abigarrado retablo de vidas españolas -venteros, galeotes, cabreros, mozas de vida airada, bandidos, cuadrilleros, duques burlones, titereros, discretos caballeros, doctos canónigos- que es el Quijote? Sólo una respuesta encuentro: porque en la España que veía en torno a sí no existía la libertad de conciencia, y él, Miguel de Cervantes, tenía íntima necesidad de ella. Una España en que pudiesen convivir en concordia, e incluso en amistad, el cristiano viejo Sancho y el morisco oscilante Ricote; ni un país (aquella Alemania), en el que la conciencia de este podía sentirse libre, pero con el desgarro que infligía a su corazón la forzada lejanía de la patria natural, ni una patria (aquella España), en la que, bajo la cotidiana complacencia de tratar amigablemente con los convecinos, no era a todos posible vivir de acuerdo con las creencias más entrañables.

La libertad de conciencia y la civil libertad que garantiza su ejercicio exigen, para ser reales, que la vida social sea, más que vidriosa coexistencia de los entre sí discrepantes -el modo de vivir en que estos no pasan de conllevarse-, apacible convivencia de los que no piensan y no sienten que esa mutua discrepancia suya pueda impedir el nacimiento y la práctica de una verdadera amistad. Por lo que en su inesperado encuentro nos dicen, esa había sido la relación entre Panza y Ricote. Se trata ahora de saber si el Quijote nos dice algo acerca de ese no fácil, pero, puesto que en una aldea manchega existió, tampoco imposible enlace entre la verdadera libertad y la verdadera convivencia.

Me atrevo a pensar que, entre bromas y veras, aunque en apariencia más próxima a las bromas, Cervantes nos da su respuesta con la disputa sanchoquijotesca acerca del yelmo de Mambrino, la bacía barberil que don Quijote tiene por mágico y luciente yelmo. En sus conversaciones de Sierra Morena, don Quijote recuerda a Sancho el trance en que el despavorido barbero dejó abandonada su bacia, yelmo benéfico para el ingenioso hidalgo. «Dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de Mambrino, que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos?» Sancho no quiere apartarse de la realidad, tal como él la entiende; de lo que acerca del mundo en torno -lo que sus ojos ven y sus manos tocan- le ha enseñado su rústica vida: «Quien oyere decir a vuestra merced -replica a su dueño- que una bacía de barbero es el yelmo de Mambrino, y que no salga (haya salido) de este error en más de cuatro días, ¿qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe de tener güero el juicio?» Pero don Quijote sabe más que Sancho. Son los encantadores quienes arteramente cambian la apariencia de las cosas, según sea la persona que las mira; «y así -añade-, eso que a ti te parece bacía de barbero me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio (encantador) que es de mi parte hacer que parezca bacía a todos lo que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele; pero como ven que no es más de un bacín de barbero, no se curan de procuralle». Lo que las cosas realmente son, lo que su insondable realidad muestra ser a los ojos de quien las mira, depende del punto de vista de este, viene a decir, como un desmesurado Ortega avant la lettre, el don Quijote que así adoctrina a Sancho. Mirar es crear lo que vemos y creer en lo que así creamos, ha escrito, también quijotescamente, el poeta Luis Rosales.

Muy certera y sutilmente ha establecido Américo Castro la función del «parecer» en el mundo quijotesco. «Cuando en el Quijote se afirma que el objeto frente a alguien parece esto o aquello, el autor no piensa en nada abstractamente filosófico y que simplemente lleve al conocimiento de lo real, o a suscitar varias y animadas perspectivas. Cuando en el Quijote se usa el me parece o el le parece, eso significa que lo que así parece ser hace mucha falta como material de construcción para la propia vida; por tanto, se quiere y se necesita que sea para mí lo que parece». Que me sea, diría Ortega.

Naturalmente, esa respuesta de don Quijote a la ingenua y realista visión sanchopancesca de las cosas, sirve de principal motivo a Castro, aunque no se limite a él, para mostrar con evidencia la significación del parecer quijotesco. Pienso, sin embargo, que las resultas de la discusión entre don Quijote y Sancho permiten ir más allá y entender adecuadamente cómo veía Cervantes el problema de casar armoniosamente entre sí la libertad y la convivencia.

Tras su patético encuentro con los galeotes -patético, sí, porque quien predica y procura libertad termina apedreado por aquellos a quienes quería favorecer-, don Quijote resucita el tema del yelmo de Mambrino. Pide a Sancho que le devuelva el utensilio que uno llama yelmo y el otro bacía, y se renueva la disputa. Pretende don Quijote convencer al barbero de marras, por azar llegado a la venta donde el hidalgo y su escudero se han detenido, de que el objeto de que Sancho se apoderó es yelmo y no bacía. «Miren vuestras mercedes -dice a los circunstantes- con qué cara podía decir este escudero que esta es bacía, y no el yelmo que yo he dicho». Y Sancho, a la vez conciliador y socarrón, halla la fórmula para que la convivencia con su señor no se rompa: «En eso no hay duda -le responde-; porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados; y si no fuera por este baciyelmo, no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel trance». El objeto que ha dado lugar a la disputa no es del todo bacía ni del todo yelmo; para que entre todos haya paz, es baciyelmo. Y si se lee con atención el capítulo subsiguiente a esa sentencia de Sancho -«Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino...»-, la paz entre los bacieros, el yelmista y los circunstantes, tan agitadamente quebrantada con motivo de la disputa precedente, es lo que sin apearse de sus convicciones quiere don Quijote: «Aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga ... Pongámonos en paz; porque por Dios Todopoderoso que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas».

Baciyelmo, esta es la palabra clave; no sólo para mostrarnos una vez más el agudísimo ingenio verbal de Cervantes y la sensata voluntad de concordia de Sancho; también, si nos decidimos a trascender la haz del hecho anecdótico en que el baciyelmo surge, y a bucear en la redomada, irónica y menesterosa alma de su autor, porque en ella está la receta cervantina -más aún, la receta única- para lograr un enlace armónico entre la libertad y la convivencia, de modo que aquella sea suficiente y esta satisfactoria.

En cuanto que creador de don Quijote y Sancho y en cuanto disconforme ciudadano de una España que a un tiempo le da gloria y le causa pena, el Cervantes autor del baciyelmo nos propone la siguiente fórmula: libertad de conciencia y franquía civil para que esa libertad se manifieste y realice, en lo que atañe a las creencias y las ideas que dan a la vida de la persona su más hondo sentido; indiscutido consenso general en lo tocante a lo que el docto canónigo de Toledo, en su tan larga y razonadora conversación con don Quijote, llama «la común naturaleza», esto es, a lo que con su objetiva realidad y verdad se impone por igual a todos los hombres; consenso pactado, aquel en que cada uno de los discrepantes cede algo de su opinión en aras de la pacífica convivencia, cuando se trata de materias opinables y relativas a la vida pública, como si es mejor para el bien común la libre empresa o la economía dirigida o, para volver a la anécdota del Quijote, si no sería mejor dejar en pactado baciyelmo lo que para uno es puro yelmo y para otros simple bacía.

Efectiva libertad de conciencia, consenso indiscutible en lo que como verdad real se impone a la razón, pacto razonable en cuanto a la convivencia social entre los legítimamente discrepantes; tales son para Cervantes los pilares en que debe tener su fundamento la vida en común, si en verdad quiere acercarse a su perfección ideal; a su utopía, porque utopía es -utopía cervantina, si nos atenemos al sentido profundo del Quijote- la vida de una sociedad en que de modo entera y definitivamente satisfactorio sea realidad cumplida esa triple exigencia. ¿Qué, sino baciyelmo, fue la opinión de don Quijote, cuando discute con Sancho si para el buen acierto en el matrimonio es preferible seguir el impulso del amor o el dictado de la reflexión? ¿Qué, sino acercamientos posibilistas a la utopía de una perfecta convivencia civil -en definitiva, baciyelmos-, son las Constituciones políticas orientadas por los principios de la libertad y la justicia? Y mirados a esta cervantina luz, ¿qué fue el New Deal de Roosevelt y qué fue la perestroika de Gorbachov, sino un contrapuesto intento de pacto, aquel con la economía dirigida, por parte de la economía capitalista, este con la libertad civil, por parte del Estado absoluto; en definitiva, dos modestos baciyelmas de ocasión?

Un baciyelmo político y religioso entre dos imperativos éticos, el de la libertad civil y el de la pacífica convivencia, echaba de menos el generoso e irónico Cervantes; corazón de cristiano nuevo en una España regida por cristianos viejos, cuando miraba en torno a sí, y esta deficiencia inyectaba una vena de melancolía en su hondo amor a la patria española. Y al sentimiento de la ausencia de ese baciyelmo se unía, en los entresijos de su alma, la amargura de no ver a España orientada hacia la realización histórica de un ideal razonable.

Un alto ideal, la recatolización de Europa y la catolización del Nuevo Mundo, animó a la España de Carlos V y Felipe II: Mühlberg, San Quintín, Trento, Lepanto... Sirviendo a ese ideal y viviéndolo en su alma perdió su mano Cervantes en la ocasión famosa, y todavía sentía dentro de sí su caliente rescoldo en 1612, cuando, al prologar las Novelas ejemplares, orgullosamente la recordaba. Pero tras la desventura de la Armada Invencible (1588), tras su desencantador contacto con la burocracia real, como aspirante a un empleo en Indias (1590) tras su penosa experiencia como requisador de trigo y aceite para la armada y su ulterior prisión en Sevilla (1597), ¿podía Cervantes considerar razonable ese ideal, cuyas consecuencias para la vida común de los españoles tan de cerca contemplaba y tan en sus carnes padecía? No, y así nos los hace ver el Quijote.

Tal es el sentido que el lector atento tiene que advertir, más allá de la letra que lo describe, en el encuentro y el trato de don Quijote y Sancho con don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gabán, y su hijo Lorenzo.

Don Diego es un hidalgo bondadoso, pacífico, poseedor de un holgado patrimonio rústico y muy bien avenido con el cotidiano, recto y ecuánime uso de este. Su razonable, razonabilísimo ideal es vivir en ese tranquilo disfrute de los bienes que su linaje le ha deparado. Sólo un pequeño pesar altera tan plácida dicha: que su hijo Lorenzo, estudiante en Salamanca, pre-fiera dedicarse a la poesía y a las letras clásicas, y no a las leyes o a la teología, las dos vías regias, a los ojos de don Diego, para llegar a ser «corona de su linaje» en la sociedad de que se siente miembro. Pero ¡qué le va a hacer el buen don Diego!; tener todo lo que se desee no es cosa posible en este mundo.

Razonable y conformista, frente al también conformista, pero no razonable ideal de tantos españoles empeñados en la recatolización de Europa, es el que alienta en el alma de don Diego de Miranda. Razonable, pero inconformista -en fin de cuentas, el de nuestros no bien tratados humanistas del siglo XVI-, es el que anima la vida de Lorenzo, el hijo de don Diego. Poesía y letras clásicas, letras clásicas y poesía; al cultivo de una y otras quiere él entregarse, aunque esto le exija descuidar el regimiento de la hacienda familiar. A la corona de un poeta que además de versificar con gusto e ingenio sepa quiénes fueron Píramo y Tisbe, y conozca de corrido muchas estrofas de la Ilíada y la Eneida; a esto aspira el mozo Lorenzo de Miranda, y a tal fin endereza sus trabajos en Salamanca.

Por dos vías discurrieron en Italia, y por extensión en toda Europa, los mejores afanes intelectuales del Renacimiento: el humanismo y la ciencia de la naturaleza. Sensible a la vida literaria que conoció en Italia, Cervantes vio como ideal razonable el empeño de los humanistas, y bien reiteradamente lo demostró con toda su obra, no sólo con el Quijote. ¿Fue igualmente sensible a la empresa que en los decenios centrales del siglo XVI iniciaron Copérnico, Vesalio y Paracelso, los tres grandes iniciadores de la ciencia que luego llamaremos moderna y, aunque en forma menos aparente, de la poderosa técnica que esa ciencia llevaba en su seno? A ninguno de ellos cita, y es muy probable que de ninguno de ellos tuviera noticia. Pero por modo irónico, a través de una de las melancólicas reflexiones de don Quijote acerca de su sino, Cervantes adivina el poder de esa técnica y, si se sabe entender el sentido de la ironía cervantina, se duele del menosprecio con que la miran los españoles tradicionales.

Apegado a las armas antiguas de que se valen los caballeros andantes, espada, lanza y escudo, mira con temeroso recelo -él, tan valeroso- las que la técnica moderna está poniendo en uso: «aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención... y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos; porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso». La pólvora y el estaño; en este caso, los símbolos de las armas y los artefactos que el progreso técnico del naciente mundo moderno está trayendo a Europa. Don Quijote los teme, y el socarrón e inconforme Cervantes, que barrunta lo que en Inglaterra, en Francia, en Italia y en Flandes se está iniciando, oblicuamente los echa de menos. No parece ocurrencia fortuita que en el soneto en que burlescamente comenta el retraso con que las compañías del duque de Medina llegan a Cádiz, durante quince días ocupada por los ingleses del conde de Essex (julio de 1596), escriba Cervantes, aludiendo sin rodeos a la tropa del duque: «de quien el vulgo y no el inglés se espanta». A los ojos de Cervantes, algo, y no el valor, empezaba a fallar en la eficacia militar de España.

Pongamos una junto a otra esta irónica ponderación del poderío de la técnica moderna y la divergencia entre las respectivas aficiones de don Quijote y Sancho, que tan hábil e intencionadamente pone de manifiesto Cervantes, cuando describe la ocasional estancia de uno y otro en la cómoda casa manchega del Caballero del Verde Gabán. Sancho, «que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego», con este congenia bien pronto y con su compañía se complace. De natural conformista, aunque le tiente el gobierno de la ínsula que su señor le ha prometido, en casa de don Diego sueña sin tapujos con que su menesteroso conformismo de aldeano pobre sea el conformismo cómodo del hidalgo que le hospeda. Don Quijote, en cambio, es con el inconformista Lorenzo con quien de veras se entiende y gustosamente platica. Por la vía del humanismo, tal como el naciente mundo moderno lo concibe, no por la aventura histórica que hace a la nación española «más desgraciada que prudente», debería moverse el ideal -razonable ideal- de la España que tras el desastre de la Armada Invencible ya empieza a batirse en retirada. Y la estimación cervantina de la técnica que irónicamente late en ese recelo de don Quijote, ¿no está diciendo hasta a los sordos que el cultivo de ella era para Cervantes la otra mitad del ideal razonable que en torno a sí él echaba de menos?

«Si algún día viniera alguien y nos descubriera el perfil del estilo de Cervantes -escribía Ortega en 1914-, bastaría con que prolongáramos sus líneas sobre los demás problemas colectivos para que despertáramos a nueva vida». El propio Ortega, y luego otros, con Américo Castro y Luis Rosales a su cabeza, han descubierto el perfil del estilo de Cervantes. Ampliando lo que todos ellos han dicho, al estilo de Cervantes pertenece también la lección de vida que en las páginas precedentes he diseñado yo. En el seno del Quijote laten la ilusión de la España que podría ser, la melancolía de ver que no se decide a levantarla la España que es y -pese a todo, más allá de la ironía- un profundo e incoercible amor a la vida y a la inteligencia. Al cabo de tantos y tan hondos cambios, un sentimiento semejante invade el alma de quien sensiblemente lee hoy el Quijote; un sentimiento en el cual, como al comienzo decía, tornasoladamente se mezclan el deleite, la jovialidad y la melancolía. Diga si no es así quien con alma abierta y receptiva se adentre en la deliciosa selva de sus páginas.

Pedro Laín Entralgo

De la Real Academia Española

PRESENTACIÓN

Por

Ramón de Garciasol

UN PROBABLE CERVANTES

Voy a procurar entender efusivamente algunos momentos de la etopeya cervantina, a convivir -si fuera posible- con el hombre Miguel de Cervantes Saavedra -y no Cortinas, apellido materno- a partir del 21 de mayo de 1590, cuando por segunda vez quiso marchar a las Indias, el espléndido error colombino geográfico.

¿Era más «músico y peregrino y significativo», como el de Dulcinea, el Saavedra que el de doña Leonor? (El nombre de Rocinante se califica por don Quijote como «alto, sonoro y significativo»). Parece que el segundo apellido inmortal lo tomó del cordobés Gonzalo Cervantes Saavedra, familiar a trasmano de Miguel, coetáneo suyo, de peripecia vital análoga -hasta combatiente en Lepanto, se añade-, salvo el don poético del alcalaíno. Asimismo lo ostentó Isabel, su hija natural y única descendencia probada. También saavedrean notables personajes cervantescos de sus comedias, en primer término un trasunto de Miguel, como refiere el capitán cautivo. («Sólo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra, al cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra; y por la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado, y así lo temió él más de una vez... » Quijote, l, 40).

Al final del empeño me gustaría que resultase un aumento en la admiración al escritor por quien los españoles somos personas de mayor graduación y solera, tenemos acrecentado honor y más bien modelado el rostro, alejados de la animalidad y de la selva; la cara la esculpe el pensamiento.

Partamos de dos afirmaciones egregias. Cervantes fue «un español profundo y pobre, que anduvo por los caminos del mundo ocultando bajo la sonrisa más cortés el corazón más dolorido». El juicio es de don José Ortega y Gasset, que ahorra cualquier presentación. La segunda cita pertenece al admirable maestro –en la doctrina y en la conducta, prueba de fuego de las ideas- don Américo Castro, quien encaró a los españoles con la realidad de su Historia. (Antes de Castro, después de Castro). «Es insólito que una obra de arte exprese con tan firme conciencia lo que su autor quiso y no quiso hacer, es decir, su conciencia de estar haciéndola».

Recordemos, para los desmemoriados, las bienhumoradas, irónicas y melancólicas palabras del mismísimo Cervantes: «Si no me debéis gratitud por lo que he escrito, me la debéis por lo que he dejado de escribir». El que así se expresa pudo afirmar con su héroe máximo, y tan solemnemente: «Yo sé quién soy». Por eso fue señor de su obra, no mero amanuense del misterio, del espíritu que sopla donde quiere y cuando se lo propone, instrumento y no creador. (Con los siglos nos aleccionaría Goya: «Mi pincel no debe ver más que mis ojos», que mi conciencia). Traigamos a colación el clarividente atisbo de don Quijote a un relato de Sancho: «Estás diciendo más de lo que sabes». El escudero, cepellón de humanidad popular, transmitía, reiteraba lo oído, sin valorarlo. Mas ya implica cierta calidad el quedarse con la copla.

Retengamos de la observación orteguiana: pobre y profundo, sonriente en el dolor más lacerante. La sabiduría de don Américo nos lo presenta consciente y dominador de cuanto quería hacer y dejar de hacer. Cervantes, lúcido, pobre, libre -no tenía nada que perder, sino la esperanza, ni preservar demasiados intereses lastrantes y deformadores-, era dueño de sí, señor de sus hechos, capaz de esfuerzo, rigor y contención, no ventolera alocada y salga lo que saliere. Era nada menos que todo un hombre en lo exigible a la persona.

A los testimonios magistrales añadamos algunos textos para entender el código ético, de moral viva de nuestro autor, tan combatido –y más por su mayor altura- por tensiones contrapuestas, entre lo que es y lo que parece, el ser y el estar. Como varón de fe racional mantuvo una apasionante pelea con la duda, una vela permanente.

«Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias». (En la aventura del barco encantado se leen unas enigmáticas palabras desazonantes: «Volvieron a sus bestias y a ser bestias». Mas esto para otro momento). En la reflexión sobre la tristeza humana -¡ay, tristeza del naranjo!- nos sugiere que el hombre es animal lamentable y sufridero, mas capaz de convertir en verso la pena, el sacrificio en amor, don oscuro y luminoso, como la fe, que le impone pervivencia y le engolosina con eternidades.

«Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia en la generosidad; a la ira en el reposado continente y quietud de ánimo... » Esto es: el hombre ha de tener sosiego y señorío, mandamiento que comienza por uno mismo. A más de la densidad de pensamiento, advirtamos el noble caminar de la palabra, su ritmo y fluencia liberadores, el aliento poético, no privativo del verso, su distintiva memorabilidad. Consecuentemente, la criatura humana, el hombre que aspira a su persona debe ser -en palabras del oro mejor copelado- «grave sin presunción, alegre sin bajeza». Del resto de la historia individual que responda quien deba, si es que hay algo o alguien a quienes exigir responsabilidad del prodigioso y turbador hecho de la vida en cada cual.

Ante el destino -tercer componente vital para Dilthey, triángulo que cierran azar y carácter-, para que no sea todo predeterminación y mecanicismo, ya que se nos sitúa en el mundo en una fisiología impuesta sin consulta, podemos alcanzar nuestra libertad -ser igual a sí-. Y cuando no, por adversidades inimputables, por fuerza mayor, es dable responder al reto con el Caballero derribado, lanzón adversario entre ceja y ceja: «Bien podrán los encantadores quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el ánimo será imposible». Hay que merecer más que conseguir -lo que se dice pronto desde fuera del muladar de Job-. Ya nos advirtió Cervantes en un terceto esplendoroso, más allá del remusguillo de la melodía o del ritmo ciego:

Y tal vez suele un venturoso estado,

cuando le niega sin razón la suerte,

honrar más merecido que alcanzado.

Los encantadores, personajes malignos o fuerzas imprevisibles –lo aleatorio- vienen a representar las circunstancias, supremo componente del complejo humano: el hombre no es un ente solitario, sino un individuo en sociedad; no sólo un viviente, sino un conviviente, determinado, único, incanjeable, lo que le sacraliza. Cervantes nos postulaba la libertad como fundamento de lo humano, para advertirnos que «cada cual es artífice de su ventura» en los casos propicios, ya que también es limitado, sometido a la suprema ley: vivir como se puede. (Quede insinuado y sin matizar adecuadamente el peliagudo asunto en su vertiente ontológica, metafísica y en su realidad histórica). Puesto pie en tierra se afirma: «... por la libertad -"uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos"-, como por la honra, se puede y debe aventurar la vida». Así de sencillo, de claro y de posible: sin libertad -otra cosa es que sea bastante o deficiente- no hay vida humana. Por tanto, no se dan esclavos felices si previamente no se les ciega la razón.

Miguel de Cervantes Cortinas nació al mundo, posiblemente, el día 29 de septiembre de 1547, en mitad del esplendoroso siglo XVI, eje de la Historia del mundo occidental, término muy polisémico. Tal centuria grana en la siguiente al recoger los frutos maduros de la anterior. En cumplimiento de una norma físico-política, la máxima altura supone el comienzo declinante, decadencia o desistimiento de la energía material e histórica según metaforiza el surtidor, aunque se den apariencias contrarias. (De las estrellas muertas sigue viniéndonos luz). En el caso de España lo advirtió Quevedo en un terceto irrecusable, de más enjundia conceptual que pirotécnica:

Y es más fácil, ¡oh España!, en varios modos,

que lo que a todos les quitaste sola

te puedan a ti sola quitar todos.

(No se menosprecie, aunque de pasada, que la indigencia cultural hace líricos y pulidores de vidrios, olvidados de que la ternura no tangueante es de los fuertes. Y tan válido como el ramalazo de la imagen es el asombro alumbrado por la verdad abisal, que nos sirve como denominador común y hace posible el entendimiento, la comunicación. Mas lo propuesto no tiene acuerdo ni acatamiento generalizado, ni falta que hace: aún podemos dialogar. El pensamiento y la emoción, son cambiantes. Por eso la búsqueda de lo permanente).

Poseemos una fecha documentalmente contrastada -«los hechos son la piel de la Historia», y no digamos los papeles oficiales, señores positivistas-: la certificación del bautismo de Cervantes en el registro parroquial de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, aunque ingenuas y cabezudas intenciones quieran poner en tela de juicio la evidencia. Y justamente: lo grande agranda. Preguntemos al aire de los nobles centros de cultura.

« Domingo nueve días del mes de Octubre, año

del Señor de mil é quinientos é quarenta é siete años...

(Partida de nacimiento de Cervantes)

Dorada de abejar y de membrillo

la luz alcalaína del octubre.

El aire ensimismado. Se descubre

el tronco -el hueso- el árbol. Un cuchillo

tatúa gusto de melancolía.

El tiempo interrogante. El futuro

un paso tropezoso por lo oscuro

del laberinto humano. ¿Quién te fía,

Rodrigo de Cervantes, que has traído

al mundo sino carne lloradora,

hijo para corambre del olvido?

Ahora ven los ciegos, cirujano,

cuando todo pasado y nos decora

la palabra y la acción del maneo sano.

No queda absurdo ver a Miguel niño contemplar el lento fluir del Henares complutense. ¿Qué chico de pueblo -niño, hasta hace poco era palabra, si no ofensiva, clasista- no ha pedido revelaciones a su río si alcanzó tal fortuna?

Niño Miguel, ¡qué manso va el Henares

por el Tajo a Lisboa, al Océano,

cruzando media España! De su mano

morena y regadora hacia los mares

te llama un repeluzno aventurero

al floral corazón estremecido

por barruntos. Y, luego, anochecido

-Alcalá envuelta en oro friolero,

melancólicas luces otoñales,

bandera ensangrentada del poniente-,

a la casa del padre. ¿Qué señales

te dejaba mirar, que te veía

la madre por los ojos la corriente

y te abrazaba tanto que dolía?

Infancia y primera mocedad, años de formación intelectual y humana, Estudios de la Villa -benemérito López de Hoyos-, su puesta oficial de poeta con motivo de la muerte de Isabel de Valois -«flor de la francesa gente», desposada con Felipe II en el Palacio del Infantado de Guadalajara: 14 años ella, 32 él-, peregrinajes ciertos por ciudades -Valladolid, prisión por deudas de don Rodrigo, el desmañotado cirujano romancista, atribuciones novelescas-, salida de España ... Y llegada a Italia, forzado por la justicia o por gusto aventurero, como luego los españoles de tercera hicieron las Américas, obligados por la pobreza a la emigración. («España mi natura, / Italia mi ventura, / Flandes mi sepultura» era el tríptico más explicativo que un mamotreto de erudición amazacotada). En la patria renaciente -por eso descubrió, impuso el Renacimiento, más glorioso que las gestas guerreras, más permanente y más presentable- descubrió la libertad, la belleza y la sabiduría: el amor, «que mueve el Sol y las demás estrellas». La fortuna y el riesgo de los del común -«más cornás da el hambre»- estaba por entonces en la milicia. Incluso se les vedaba escoger en la trinidad famosa -Iglesia, mar o Casa Real- reservada para los segundones de la sangre pergamina. Cervantes, luego de la servidumbre aleccionadora y ostentosa en el séquito del cardenal Acquaviva, se enrola como soldado, si pueda apropiarse la canción del paje caminero o Tomás Rodaja, el licenciado Vidriera: «A la guerra me lleva/ mi necesidad./ Si tuviera dineros/ no fuera en verdad».

Como guerrero participa con heroísmo contrastado en la batalla naval de Lepanto -1571-, «la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes y esperan ver los venideros», dicho con énfasis no exagerado en su momento. (En menor medida y más desastradas circunstancias, ¿quién que lo haya podido contar renuncia a su condición de homo albaterensis? Noble humanidad, vileza repelente y escarmiento en cabeza propia de la guerra civil).

Al cenit lepantino -me duele el reduccionismo histórico inevitable- siguió la prueba del cautiverio en Argel por enemigos, no por hermanos, donde quijoteó con su persona perecedera en peligro permanente -más que prisionero, esclavo, a merced del interés comercial del amo: eran cosas valiosas o deleznables, no personas- antes de que lo hiciese su criatura inmortal: cinco años y medio heroicos cum laude hasta el milagroso regreso a la patria en 1575. Miguel no sabía, como nosotros -en tanto se marcha se ignora qué aguarda al otro lado de las esquinas del tiempo-, de su despedida de la embriaguez militar para mayor gloria literaria perdurable. Intentó, con cierta fortuna, abrirse paso en el teatro, de sólito tan difícil y problemático, más aún entonces, cuando se necesitaba producir y producir para no ser olvidado. Como los comediógrafos de la época fue barrido por Lope de Vega, «monstruo de naturaleza», que no supo tomar el pulso a la genialidad cervantina.

« De poetas, no digo: buen siglo es este,

muchos en cierne para el año que viene;

pero ninguno hay tan malo como Cervantes,

ni tan necio que alabe a don Quijote.»

(Carta de Lope de Vega al duque de Sessa, 1604)

¡Qué cruel, infantil, irresponsable,

Lope de Vega, Lope celestino,

genial, brutal, humano, hasta divino

poeta, monstruo! Déjame que hable

con violento amor. Estabas ciego

de triunfo y melodía, de mujeres,

de fuerza elemental, de pareceres,

de ser tierra, agua, viento, claro fuego,

felicidad, milagro. ¡No veías,

Lope, Lopillo, florecida vega!

¿Qué me dices ahora, qué dirías

de poder enmendarte, ya tocada

tu lengua por la muerte, Lope? Llega

tu sonrisa a mi verso lagrimada.

El 12 de diciembre de 1584 contrae matrimonio en Esquivias con doña Catalina Palacios de Salazar y Vozmediano -«lugar famoso por sus ilustres linajes y por sus ilustrísimos vinos»-. Es año estelar, al menos en lo íntimo. (Aunque salga de la imprenta en 1585, es el fin de La Galatea, su primer libro de gran empeño, al que presta luz e importancia el Quijote, todavía a diez años vista, barrunto o fárfara). Es el acontecimiento callado de la venida al mundo de Isabel de Saavedra, hija natural habida en Ana Franca o Villafranca de Rojas. (Por rimbombancia de apellidos que no quede).

Doña Catalina era 17 años menor que su marido. Ana Franca 18 más joven que Cervantes. Y casada. Recordemos la diferencia de edad entre Felipe II e Isabel de Valois, Antonio Machado y Leonor Izquierdo -«la dulce niña soriana»- o la campesina de Navalsaúz y el cantor nicaragüense -«Francisca Sánchez: acompáñame»-. En el caso del rey de las Españas hay, en principio, más conveniencia y razón de Estado que amor. En los tres inmensos líricos podemos hablar del erotismo del genio -«huye de la belleza y del talento si no quieres ser su esclavo», Goethe, al final casado con su criada-, del embelesamiento ante la palabra agraciada: en todo principio está el verbo.

En alguna ocasión desdeñé a la mujer de Alonso Rodríguez. Me arrepiento, si no cante al pan de trastrigo ni crea que se mitiga la sed con el agua de los charcos. Mas quiero entender y reparar -como si hiciese falta-: la Historia absuelve, justifica los hechos de los hombres.

« Ana Franca -¡y tanto! ... »

(R. de G.)

Te ruego no me odies, Ana Franca.

Dicté como perfecto, malamente.

¿Quién era ni quién soy? ¿Tan impediente

para el amor los años o la manca

mano del héroe, tu casamiento,

lo que impone la ley de los papeles?

¿Qué voz Miguel Cervantes o qué mieles

en su decir, hermano sentimiento

para tu melodía veinteañera

frustrada por el trato cotidiano,

la realidad zafia? Pajarera

risa debiste de tener, graciosa

presencia, boca fresca, el arcano

don para poesía de la prosa.

¿Quién le supo escuchar con más respeto

cuando sangraba su melancolía

de varón malherido? ¿A quién decía

entonces su dolor y su secreto,

refugiado en qué ojos moscateles,

la cabeza acunada en qué regazo,

patria de libertad para el abrazo

la cintura pequeña, los donceles

pechos y su blancura amaneciente,

Ana, aquellos labios y aquel grito

triunfador de la especie, más potente

que los juicios sin causa de los hombres?

¿Cuáles los versos donde dejó escrito

misteriosa pasión de vuestros nombres?

¿Alguien dio más que tú al genio, dijo

de piel a piel en diálogo vedado

a la palabra humana lo entregado

a la forma sagrada, ese hijo

no renunciado, Ana, cuando era

pena de muerte impune? ¿En qué vaso

curó tanto soñar Miguel, acaso

para nada, Ana Franca mañanera?

¿Se puede prescindir de lo dispuesto

por el azar, por Dios, por el destino

por lo que de nosotros han dispuesto

inexorables normas? De rodillas

pido tu gracia, el corazón inclino.

Una lágrima traigo a las cuartillas.

Como anticipamos, en 1585, recién estrenados paternidad y matrimonio, a sus treinta y ocho años del siglo XVI, se publica La Galatea, novela pastoril y de evasión, ganas de anestesiarse con cataplasmas, quizá, más que seguir una moda literaria, un ejercicio de nostalgia en su autor -pintar como querer-, tan azacaneado ya y sensitivo a los soplos del viento. ¿Obedece a eso el que nunca apareciese la tan ofrecida segunda parte? ¿Se perdió en la indiferencia o no tuvo la ocasión, como ocurriera con otras obras anunciadas? Lo evidente es que no se dio ese mañana destinado por el escritor al empeño que nunca suele presentarse. Duele no saberlo, aunque sospechamos -ojalá más suspicacia que perspicacia-, que los suyos de la sangre no le debían de tener en demasiada estima literaria. Hablaba bien claro su instalación social, sus reiterados fracasos. ¿Rechazó el tema, que se le quedó inservible? El autor, dos décadas más tarde, a través de su portavoz, Pero Pérez, el cándido licenciado por Sigüenza, asegura en el «donoso y grande escrutinio» que hizo en la librería de don Quijote: «Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención; propone algo, y no concluye nada: es menester esperar la segunda parte que promete; quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que esto se ve, tenedlo recluso en vuestra posada». Lo que plugo al intelectual de maese Nicolás, el barbero entusiasta, brazo ejecutivo del cura campechano e inquisidor. (¡Ay del ingenuo poderoso!)

Pasan los años y la seguridad de Cervantes sigue sin resolverse. Era muy sabedor de que la vida es radical inseguridad, imprevisible menester. No así los de su entorno, que confundían inteligencia y cariño con fortuna económica y bambolla social, puesto que dependían de él, menos dotados aún para el medro. Así vivió tres años escocedores -eso imaginamos puestos en su lugar-, a costa de su mujer, en entredicho y a lo peor rechifla palurda, cazurrería que monta su estimativa en la opción reductora de tener o no tener, como la abuela de Sancho, atenida a lo primero, desdeñosa de retóricas o retrónicas. (Hay que vivir desde la pobreza las urgencias primarias para juzgar con justicia).

Fue en 1587, asendereado y con los huesos muy trabajados -«Entró un anciano de cuarenta años» se lee en una de sus Novelas ejemplares- cuando decide la aventura andaluza, rematada en desoladas aleabalerías, sin pan para hoy y con hambre para mañana. En la casa de doña Catalina -no de Cervantes- se conserva la ventana por la que, según la tradición local, se escapó Miguel. No salió por la puerta y bien despedido por el cariño. Huyó de su familia nueva como quien se sacude una prisión. El caso es verosímil, mas alude a realidades no rechazables por quien conozca un poco en su carne el cerco de un medio irrespirable, endogámico y caciquil, medieval en vida y costumbres, como el que se daba en España antes de la I Primera Guerra Mundial. (La referencia al pueblo de origen de las gentes quería decir extrañas, forasteras, advenedizas, «que vienen a comerse nuestro pan>. Y eran rechazadas -cuando no muy valiosas, de carácter e independientes-. Los sociólogos deben reparar en este fenómeno, más aclarador de lo que parece, un aspecto de la lucha de clases y de la carencia).

(Sobre tema legendario)

Te estás matando, Miguel mío. Esquivias

es tu prisión sin gloria. La ventana

da al campo y los caminos. La mañana

está diciendo: «¡Anda! ¿Tú qué alivias

callando mansamente? Mira el mundo

abierto a la batalla. ¡Ahora! Salta

sin volver la cabeza. Poco falta

para que te disparen su rotundo

desprecio los patanes. ¿Eres hombre?

¿Tuviste, don Miguel, Lepanto, espada

en la mano del verbo?» Era el nombre

de libertad y trigo una bandera

tan convincente, que no pudo nada

impedir que saltases la barrera.

Intentemos ahora recoger alguno de sus titubeos de entonces, amparados en un lema que fue muy querido para Cervantes, bellamente sugeridor, inquietante: «El engaño a los ojos», título de una comedia suya perdida, de tanta estima meditadora. Por algo apostilla al dar noticia de ella: «Que mal año para las de Lope». Y este hombre que cerraría su vida «viejo, soldado, hidalgo y pobre» -gracias, Francisco Márquez Torres por el precioso texto que constituye la aprobación memorable -fue agudísimo crítico, con dolorida lucidez de donde le apretaba la sangría. Márquez Torres, al igual que los censores del Siglo de Oro firmaban sus decisiones, las razonaba, para sonrojo de censores anónimos y resentidos de nuestros días, funcionarios y aduladores a sueldo, basura intelectual. Las palabras del capellán Márquez Torres en la aprobación a la Segunda Parte del Quijote, ya caballero el hidalgo de la Primera, a más de ternura nos recuerdan otras de la confesión machadiana, recién muerta Leonor: «Por estos campos de la tierra mía! bordada de olivares polvorientos, / voy caminando solo/ triste, cansado, pensativo, viejo», (Pido perdón por suprimir la copulativa al endecasílabo para quitarle distracción cacofónica y darle metal de pesadumbre). Don Antonio apenas había entrado en la cuarentena, hoy edad tan florida.

« El engaño a los ojos»

(Cervantes)

¡Ay! Yo estaba cantando. De repente

se le quebró la luz a la mañana

y dio sombras el gozo; la manzana

desvendó su gusano trascendente.

Sí, yo estaba cantando. Me lucía

en la voz el milagro y el olvido

de mi naturaleza: lo no sido

que pudo ser en orden y armonía.

¡Ay! Yo estaba cantando y era daño

inocente en la cárcel sin salida

del triste sin su culpa, era engaño

a los ojos con lágrimas extremas.

Parecía feliz y era la herida

la que cantaba, Dios, donde más quemas.

En el venteo de fortunas que no llegan, Cervantes nos confiesa en un suspiro que no lo parece -«y tan dulce tal vez, canté mi pena, I que todos la juzgaron por ajena, I pero bien sabe el alma que era mía», dicho con boca de ángel-. Ahí queda, sencilla y sin melodrama zarzuelero: «Dejé la pluma». O como en sus versos, tan propicios al comentario y la condolencia:

Adiós, hambre sutil de algún hidalgo,

que por no verme entre tus puertas muerto,

hoy de mi patria y de mí mismo salgo.

Retengamos: «De mí mismo salgo», que no es fuerza del consonante, desocupados lectores, sino conciencia y tragedia de la libertad. Deja su centro -se descentra- se aleja de sí -se altera-. Y lo expresa tan desnudamente porque lo siente en los penetrales. ¿De otro modo cómo lo iba a manifestar sencilla y temblorosamente años después al recapitular su vida en el Viaje del Parnaso? Por semejantes calendas, el ciclón Lope, en La Arcadia -1598, también novela pastoril- estampa los tan celebrados versos -y el Fénix era hijo predilecto y merecido de la fama-:

¡Ay! dulce y cara España,

madrastra de tus hijos verdaderos,

y con piedad extraña piadosa madre

y huésped de extranjeros.

Envidia en ti me mata,

que toda patria suele ser ingrata.

Lope de Vega tenía apenas treinta y seis años, muy vividos, tres lustros menos que Cervantes -una generación-, coincidía en idéntico duelo, al menos en el de su personaje de ficción, tan aparente pretexto para expresarse y echar la culpa a la libertad de sus criaturas.

En Andalucía Cervantes lidió años corniveletos, solo –hermosas conversaciones con Tomás Gutiérrez, su amigo, buen observatorio el mesón- en un oficio de apremio legal, experiencia impagable de la vida real si queda vagar para beneficiarla y no devora el tiempo y la desgana, el terrible ¿para qué? Cosechó cárceles y pleitos derivados de su menester. Es posible que sacase del inframundo de la prisión sevillana, en su segunda visita, el plan del Quijote, incubado en el heroísmo de Argel. De la calaña del ambiente, entre bromas y veras -«que quien se burla a veces se confiesa»- para pedir benevolencia, dice que «se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación». En el siglo XVI el ruido actual hubiese llevado a la locura. En un clima de mayor silencio y sosiego los ruidos debían de ser más insoportables. Y la cárcel de Sevilla resultaba el infierno. Como persona sensible y sensitiva fue buen amigo del reposo y del silencio, ambiente propicio para carearse sin excesivos terremotos por llamadas contrapuestas que desgarran la superior atención. Problema eterno el suspirado silencio. Curiosamente, en Las Partidas se manda a los legisladores: «deben procurar que cuando las feciesen [las leyes] non haya ruido ni otra cosa que les estorbe». En la noble tradición requerida por el trabajo intelectual y creador comulgaba y sufría Cervantes. Destaquemos el «divino silencio» que advierte don Quijote en la casa del Caballero del Verde Gabán. Quien no ama el silencio está negado para alcanzar los secretos del espíritu. Callar, oír, atender, darle vueltas a las murallas del misterio son condiciones imprescindibles para llegar a claridad y belleza, a paz. («Estando ya mi casa sosegada»).

Por los campos y soledades de la vieja y perenne Bética, tan estratificada de culturas y vitalidad, entre pueblo y pueblo, allegando grano y aceite para la Armada Invencible -1588-, tan malparada por los elementos -lo que Dios quiere o permite- y por la incompetencia –ya en los nidos de antaño sin pájaros hogaño- verdecerían sus memorias italianas -su ventura-, la libertad preciosa, tal vez el hijo del que habla en alguna ocasión, si sea en sueño. (¿Por qué falso, para algunos contadores de garbanzos?)

«¡Vida libre de Italia!»

(Cervantes)

¡Vida libre de Italia!, renovada

pasión por los caminos polvorientos

de la España aterida de lamentos

que tú corrías, cuando ya la espada

era sombra a la espalda y todavía

no encontrabas el cauce a la corriente.

¡Y qué luz tan madura y sorprendente

por estos campos de la Andalucía

requemada de sol en la morena

piel, frescor de bodega, soledades

para serenamente ver la pena

fluir dejando el oro del olvido!

¡Vida libre de Italia! ¡Mocedades,

ay, llamas cenizadas, haber sido!

Tuvo que dudar mucho Cervantes en el tremendo intervalo. Al menos eso parece indicar su deseo de acogerse al seguro de la Administración, poco pagadora, pero solvente, para los pusilánimes empleo fijo. Así, recurre al Presidente del Consejo de Indias -2 I de mayo de 1590, cuando toma la trascendental decisión de adoptar el Saavedra y posponer el Cortinas: cualquier cambio de identificación presupone circunstancias a tener en cuenta-. En la instancia, uno de los escasos documentos autógrafos cervantinos, expone sus destacados méritos: combatiente en Lepanto y archiheroico proceder en los baños de Argel.

Al igual que el nobilísimo fray Luis de León en las mazmorras inquisitoriales vallisoletanas, tan sórdidas, condenado por hombre libre y sabio, «por la envidia y mentira» de los pequeños de alma -Gallo, Medina- de siempre, los que tienen hilo directo con Dios y osan hablar en su nombre. También Cervantes, como el conquense, pasó momentos en los que no era dable otra cosa que encomendarse a la Santísima Virgen María, desde «un corazón de nubes rodeado» .

... envidia emponzoñada,

engaño agudo, lengua fementida,

odio cruel, poder sin ley ninguna

me hacen guerra a una;

pues contra tal ejército maldito,

¿cuál pobre y desarmado será parte,

si tu nombre bendito,

María, no se muestra de mi parte?)

El destino en las Indias -«América, paraíso de los desesperados de España»- nos conmociona en El celoso extremeño. Fue el doctor Núñez Morquecho -no Felipe II, que bastante tuvo con sus delicadas decisiones de hombre y estadista para cargar encima con las ajenas; para él no existió Cervantes, menos el que veneramos- quien escribió al margen de la petición del excautivo unas palabras vulgares en sí, que le inmortalizaron: «Busque por acá en qué se le haga merced». Poco debía de haber, ya que «los linces deseos» cervantinos no encontraron nada a que agarrarse. ¿Hubiese corrido la anodina suerte -desapareció sin dejar rastro creador- de Mateo Alemán, cuyo Guzmán de Alfarache, venturosamente publicado antes de su desaparición indiana, vale para honrar a toda una lengua? Por tentadora que sea la sugestión, preferimos atenernos a hechos o, al menos, verosimilitudes. Cervantes se acercaba ya al temido «arrabal de senectud»: cuarenta y tres años.

«... es hombre hábil y suficiente y benemérito.»

(De la solicitud cervantina a un oficio en las Indias)

Benemérito, hábil, suficiente

y, sobre todo, hombre, te presentas

a mendigar, Cervantes, cuando intentas

pasar al paraíso de la gente

que desespera -¡Potosí, El Dorado,

Jauja tintineantes!- en España

o de España -peor, Miguel-. Araña

el coraje tu grito sofocado.

y por segunda vez. ¿Quién ese pobre

alcabalero sin linaje viejo?

Hiciste Siglo de Oro, mas de cobre

para ti, mutilado de Lepanto.

¿Qué miras en el fondo del espejo,

cacarañado alinde por el llanto?

De sus fracasos y luchas interiores, duelos y quebrantos del alma, quebraderos de cabeza, noticiados en sus obras o entrebarruntados, racionales entreveros de niebla -«con las amarguras viejas / blanca cera y dulce miel»-, hemos sentido así en una serie de cinco poemas. Consideramos que Cervantes, genio cuando escribe, ocurre en un hombre limitado corporalmente, en una sociedad y tiempo dados -implantado, para quitar agrura a la fatalidad ontológica-, en una familia concreta, históricamente establecidos, en un evento político férreamente jerarquizado y de general acatamiento, clasista, avalado por el derecho divino de los reyes, donde quedaba marginado el carente de riquezas o de genealogía pergamina, ajeno a los estamentos rectores. Y era ineficaz que se rebelase literariamente Quevedo -«Toda la sangre es roja, hidalguillo»-, quien padeció la situación. Confundió talento con nobleza -ahí están los campesinos de la Torre de Juan Abad-, vivió como reaccionario en lo social y fecundamente innovador en lo estético. ¿Acaso la estética de hoy es la ética de mañana?

Entre nosotros -más bien ellos- hasta no hace mucho, el Ministerio de Justicia iba precedido de una aclaradora Gracia, algo más que un negociado de sinecuras nobiliarias. («Para el amigo el favor, para el enemigo la justicia. Y apañado va», dijo un sibilino gallego). A comienzos del siglo xx existía la prisión por deudas y el rey no hacía libre al indigente, monstruosidad que padeció tanto Cervantes como su desmanotado padre. De entonces es una queja carcelaria, una pintada:

En este lugar maldito,

donde habita la tristeza,

no se castiga el delito,

se castiga la pobreza.

Tampoco Cervantes poseyó tres dedos de enjundia ranciosa de cristiano viejo. Por ello debió probar su limpieza de sangre, tacha excluyente o discriminatoria para la función burocrática. Esta práctica inmoral que obliga a probar la inocencia -todo el mundo es delincuente mientras no demuestre lo contrario- ha sido muy característica de la convivencia española. Habla Humillos, aspirante a regidor de Daganzo.

-¿Sabes leer, Humillos? -No, por cierto,

ni tal se probará que en mi linaje

haya persona de tan poco asiento

que se ponga a aprender esas quimeras

que llevan a los hombres al brasero

y a las mujeres a la casa llana.

Entre los españoles, saber -letras, ciencias, técnicas- traía sospechado y sospechoso, llevaba a la hoguera inquisitorial o a la mancebía. No se dejaba salir de las fronteras a estudiar en el extranjero por temor al contagio protestante. Y nos quedamos fuera de Europa, cambiamos el oro y la sangre de América por bujerías y baratijas. Carlos III -siglo XVIII-dictó una real pragmática por la que se limpiaba de indignidad a los oficios. Velázquez quiso librarse de su oficialidad -y Quevedo- con el hábito de Santiago. (¿De qué hablaron los dos excepcionales hombres cuando el sevillano hizo el retrato del madrileño, mano a mano y sin testigos peligrosos, correveidiles malsinantes?) En Gigantes y cabezudos -1898, el año del Desastre-, del maestro Fernández Caballero, letra de Miguel Echegaray, hermano del Nobel de teatro, tan desacreditado hoy, Pilar, en una romanza popularísima, con la carta del novio en la mano gime zarzuelera, pero dramáticamente: «¿Por qué, Dios mío, no sé leer?» Durante la dictadura de Primo de Rivera, prólogo de la guerra civil española, preludio de la II Guerra Mundial, se podía escuchar en los barrios bajos -topografía y pobreza- con sincopado sonsonete chulángano arnichesco: «No leas, que tonteas», (Los «sainetes para llorar», de don Ramón de la Cruz).

Mas vengamos a los sonetos prometidos.

Pero uno es un tonto, un pobre diablo

que no provoca fe ni la merece.

Sabe que nadie toma lo que ofrece

en serio, buen Miguel. Dime si hablo

por hablar, escandir palabras vanas,

por dar al aire imbécil melodía.

Eras un genio. Nadie lo sabía.

Ni tú, Miguel. Te despreciabas. Ganas

tuviste de morir. Hacía frío

alrededor de ti. No era decente

insistir. ¡Para qué todo, Dios mío!

y crecían las ansias. Y los años

manifestaban más ese candente

sabor de la raíz de los redaños.

Cuando se pone triste la tristeza

y ya no dora la melancolía,

desmadejada la fisiología,

encanecida y grave la cabeza.

Cuando la sombra crece y todo empieza

a ser final: de sangre la sangría,

el paso sin futuro, incierto el día,

sin tiempo alegre para la grandeza

que se ganó y no vino por Lepanto,

por el amor o el verso, ¿quién te puso

gracia para seguir sin dar espanto,

sumando huero de la eterna suma?

¿Cómo esperaste aún, Miguel iluso,

que Dios bajase a verdecer tu pluma?

Cada vez te padezco más. Me digo

apaleado, en tierra terruñera,

en grave lucidez, ya sin bandera

ni muertos -me robaron: Dios testigo-

que avalen, adecenten mi congoja.

Luz de España, Miguel humilde y bueno:

tenme. Voy por la calle, piso el cieno

que quiso sepultar tu sangre roja,

plebeya, trabajada, tan traída

y llevada en falsete vil por esos

truhanes que fraguaron la caída

y los palos de Alonso de Quijana

-espejo de tu vida-, los sabuesos

de la canallería andante hispana.

¿Qué aguarda tras las puertas donde llama

con tanto miedo el hombre, Alonso el Bueno,

don Miguel de la Mancha, Miguel lleno

de conciencia de amor? Se te reclama

porque no les libraste de sus cruces

necesarias: sentir que las orugas

del tiempo van arándonos arrugas,

carcomiendo cimientos; que las luces

se deshojan, el tacto se ennudece

y no vuelan los pies por las praderas

por donde mayo mozo. Les parece

que tienes tú la culpa: tú podías

haber milagreado. Y sólo eras

un puñetero maneo que escribías.

Yo sé que habrías dado tu Quijote

-eras hombre también- por la sonrisa

y la paz de tu casa. Donde pisa

tu planta se rehúnde. ¡Cuánto brote

desesperado crecen los minutos

desencajándonos la arquitectura!

El creador se pierde en su criatura:

se olvida la raíz bajo los frutos.

Mas el Miguel de carne y hueso muere

en su cuerpo y sus días. Miguel, dime:

¿por qué trabaja el hombre si le hiere

tanta desatención, si no hay salida

por la calle que vamos? ¿Quién exprime

esa gota de miel de la caída?

Se acabarán muchos reconcomios cervantinos con la publicación -1605- de las aventuras del hidalgo manchego en su Primera Parte. De agosto de 1604 es una carta canalla -hay múltiples formas de calificar y una sola verdadera- de Lope al trastulo del duque de Sessa, anteriormente glosada. En ella se declaraba feudatario de don Luis Folch y Cardona, el quinto malo, que apesadumbró con sus ligerezas y vanidades la vida de su progenitor. Y le prefiere a su mujer y a sus hijos en un alarde descomunal de villanía adulatoria. La misiva vale para enterarnos -no era ese el propósito del frey-, quitándonos acidez al hámago, de algo a meditar: antes de su aparición impresa era famoso el personaje cervantino. ¿Hubo una edición previa y desconocida del Quijote, de las dimensiones de una novela ejemplar? ¿Circuló manuscrita como tantos otros textos literarios? Algo de ello creyó, con buenas, aunque insuficientes probanzas, Oliver Asín.

Con la aparición y sorprendente triunfo del Ingenioso hidalgo Cervantes no sale de pobrezas, si crece su prestigio de raro inventor, principalmente su creencia en sí. (Yo he dado en el Quijote