Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narraciones y Novelas

- Sprache: Spanisch

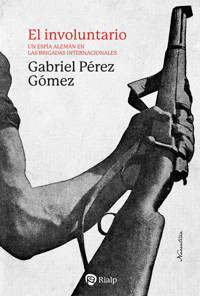

El teniente Kurt Krauer, agente del Servicio de Inteligencia Militar de la Alemania nazi, debe alistarse como voluntario en las Brigadas Internacionales e introducirse en España sin levantar sospecha. Con su nueva identidad hebrea, Kurt es internado en un campo de concentración, donde su fuga y su conducta heroica debe alcanzar su propósito: alejar toda duda sobre su pasado y afanzarlo como persona de confanza. Solo así podrá contemplar desde primera línea la evolución de las Brigadas durante la guerra civil española...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El involuntario

Un espía alemán en las Brigadas Internacionales

Gabriel Pérez Gómez

EDICIONES RIALP

MADRID

© 2025 byGabriel Pérez Gómez

© 2025 by EDICIONES RIALP, S.A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid

(www.rialp.com)

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6943-4

ISBN (edición digital): 978-84-321-6944-1

ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6945-8

ISNI: 0000 0001 0725 313X

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

A Miguel d’Ors, por su estímulo.

ÍNDICE

Prólogo

Kurt Krauer

TIK

Levi Meyer

Shlomo Eichelbaum

Un diamante de premio

El alistamiento

En España

Jorge Robles

Hans Beimler

La cinta de Moebius

Los errores son de otros

Las muecas de la muerte

La artillería de papel

Una bala alemana en el

Rote Front

«Amor de mis amores»

Adiós, camarada

Giuseppe di Vittorio - Mario Nicoletti

Genoveva Torcal

«El

Jabonero

»

El socorro rojo

Psicología de guerra

Graciliano

Bella Voce da Tenore

Un cocido de guerra

El judío de pega

Un aviso a tiempo

¡Estamos copados!

Las putas y la metralla

Una formalidad necesaria

Planes de boda

Robert Hale Merriman

Prisionero de los suyos

La cruz de hierro

Intuiciones del amor

Otra vida

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Dedicatoria

Comenzar a leer

Prólogo

En octubre de 1992 acudí a Reno (USA) para dar unas clases a los alumnos de Periodismo de la Universidad de Nevada. Mi anfitrión era un prestigioso periodista, Warren Lerude, quien unos años antes había conseguido un premio Pulitzer. Una noche, a lo largo de una cena junto a buena parte de su familia, me regaló un libro que había escrito seis años atrás: American Commander in Spain. Se trata de una biografía de Robert Hale Merriman, profesor de la Universidad de California que, después de un tiempo en Moscú, terminó enrolándose en las Brigadas Internacionales para luchar en la guerra de España. Al poco de incorporarse fue designado comandante del Batallón Lincoln y, casi al final de sus días, jefe del Estado Mayor de la XV Brigada Internacional. Aunque no está nada claro, muchos dicen que Ernest Hemingway se inspiró en Merriman para crear la figura de Robert Jordan, el personaje de ¿Por quién doblan las campanas?

El tema de las Brigadas Internacionales siempre había estado en segundo plano a lo largo de mis lecturas sobre la Guerra Civil Española. Era un elemento más de entre los muchos que se dieron cita en aquella contienda y al que no había prestado mayor atención. Después de leer las experiencias de Merriman por lo que cuenta en sus diarios, lo que le escribe a su mujer, Marion, y lo que ella misma recuerda —que es la esencia de la biografía escrita por Lerude— comencé a tener la certeza de que las Brigadas Internacionales no fueron esas unidades glorificadas o demonizadas por la propaganda propia o contraria, y que su paso por España resultó mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Merriman apunta a que una de las principales causas que hicieron que las Brigadas —y el Ejército Popular en general— fueran menos eficaces, se debió a las rivalidades internas que existieron entre ellos desde un principio. Comunistas, anarquistas y socialistas hacían «su» particular revolución, pero aún dentro de cada uno de estos grupos las desavenencias eran más que notorias.

El relato que ofrezco al lector se enmarca en esos acontecimientos, de la mano del teniente Kurt Krauer, un espía a las órdenes del Servicio Secreto del Ejército de Alemania, la Abwehr.

El título de esta novela se basa en la cabecera de una de las publicaciones más difundidas de las Brigadas Internacionales durante su tiempo en campaña: El Voluntario de la Libertad, que se editaba en varios idiomas y estaba destinado a elevar la moral de combate de aquellos hombres. Kurt Krauer no se enroló por su propia iniciativa.

Tengo una deuda de gratitud con mis amigos Carlos Pérez de la Rosa, Arturo Hernansanz y Alejandro Navas por sus oportunos consejos y correcciones.

Gabriel Pérez

Pamplona/Bueu, 2022

KURT KRAUER

El 23 de julio de 1936 un grupo de españoles aterrizaba en el aeródromo de Gatow, cerca de Berlín, con la misión de convencer a Hitler para que ayudara decididamente al ejército sublevado contra el Frente Popular. Pero no era el único movimiento en la esfera internacional, porque al mismo tiempo representantes del Partido Comunista de España también reclamaban la ayuda de otras potencias, en especial de Rusia. Tres días más tarde, en la sede de la Abwehr se recibió un mensaje fechado en Praga que apuntaba en aquella dirección. Lo firmaba un agente experimentado que, sin demasiado esfuerzo, había logrado colarse en una sesión conjunta de la Internacional Comunista y la Internacional Sindical Roja, conocidas como Komintern y Profintern, reunidas en esta ciudad bajo la presidencia de Gaston Monmousseau, del Partido Comunista Francés. Representantes de los partidos y sindicatos comunistas de muchas partes del mundo se habían concentrado en la capital checa y era un acontecimiento que el espía no podía pasar por alto. Tampoco los comunistas hacían mucho por ocultarse. En una de las sesiones se había decidido, entre otros asuntos, ayudar a la República Española con 1 000 millones de francos y reclutar a unos 5 000 hombres dispuestos a luchar al lado del Frente Popular contra lo que parecía una corriente más del fascismo. Combatir en España era como pelear contra Hitler y Mussolini, pero sin declararles formalmente la guerra. A su vez, Stalin había firmado una orden que ponía en marcha todo un engranaje encaminado a determinar la participación soviética en el conflicto de España. El conjunto de medidas adoptó el nombre de «Operación X» y fue declarado como Sovershenno Sekretno, alto secreto.

A finales del mismo mes, el teniente Kurt Krauer era llamado con urgencia para que acudiera a la sede central de la Abwehr, donde le esperaba uno de los hombres de más peso en el Servicio, el coronel Egbert Bentivegn, un militar de la vieja escuela, muy pulcro, con el pelo cortado casi al cero y mirada curiosa. Se mantenía erguido ante la mesa de su despacho y con los antebrazos ligeramente apoyados en el borde. Entendía que su trabajo era muy importante para Alemania y procuraba hacerlo lo mejor que sabía, aunque ello supusiera momentáneamente seguir las directrices que marcaba el régimen nazi.

—El Führer ha puesto en marcha la operación «Fuego mágico» y tú vas a tener el honor de formar parte de ella. Te haremos pasar por judío para ir a España con las Brigadas Internacionales que se están formando, porque un judío no va a levantar sospechas de que esté trabajando para nosotros. Tienes que aprender todo lo posible de ese mundo en muy poco tiempo, aunque luego no lo practiques, porque hay una gran mayoría de judíos que lo son solo de raza y de cultura, pero que jamás pisan una sinagoga. Conocen las normas, pero no las cumplen, o las cumplen socialmente, o las adaptan de tal forma que es como si no las cumplieran. Se respetan algunas tradiciones en días señalados, pero poco más.

Kurt Krauer asistía tenso al discurso de su coronel. Bentivegn acababa de hacerse cargo del departamento recién creado para los asuntos de España en la Abwehr y todavía no habían tenido ocasión de tratarse, por lo que no sabía cómo comportarse ante él. Aunque vestía de paisano, como la mayoría de los agentes del Servicio, permanecía en posición de firmes: la persona que tenía delante no dejaba de ser un superior y él era, ante todo, un militar disciplinado. Dos años atrás, Krauer había sido seleccionado en la academia de oficiales para acudir, una vez obtenido el grado de teniente, a otra academia más especializada en la que aprendió las técnicas necesarias para convertirse en un espía. El Kindergarten lo llamaban los veteranos que acudían allí para enseñarles a los futuros espías a preguntar sin que se notara cuál era su interés último, a observar la gestualidad de la gente para detectar si dicen la verdad, al manejo de explosivos y redes de enlace, formas de pasar desapercibido, fotografía, criptografía, radio, señales…, y un sinfín más de habilidades entre las que no eran menos importantes la defensa personal, el tiro de precisión o el salto en paracaídas.

Kurt entendía que su elección para suplantar a un judío estaba más relacionada con su aspecto físico —y era algo que le repateaba— que con todo lo que había aprovechado en la escuela, destacando incluso. Él era moreno, con el pelo rizo, aunque lo llevaba casi al rape para que no se viera tan ensortijado. Ojos oscuros que parecían reclamar unas gafitas redondas de metal. Nariz ligeramente pronunciada por el puente y barba cerrada, que necesitaba un segundo afeitado por la noche si quería estar presentable ante posibles compromisos. Parecía realmente un judío, aunque pudiera demostrar su sangre aria hasta más allá de los bisabuelos. Así lo tuvo que hacer en la Academia ante los comentarios insidiosos de algunos compañeros. Contaba también a su favor el dominio más que considerable del francés y el español, porque ya desde su época en el instituto acudía a Francia y España junto con otros amigos a pasar las vacaciones de verano.

La «Operación Fuego mágico», como se había designado a toda la actuación alemana en favor del ejército sublevado en España, tomaba su nombre de la ópera de Wagner en la que Sigfrido se abría paso entre llamas para rescatar a Brunilda. A Kurt le tocaba hacer el papel del héroe, y Brunilda, en este caso, sería el auténtico pueblo español que necesitaba ser liberado del fuego comunista. Pero a Kurt no le gustaba nada aquella ópera del Anillo del nibelungo, ni la mitología de las valkirias, ni toda la parafernalia tan apreciada en aquellos momentos, porque casi todo Wagner le resultaba profundamente aburrido. Pero era un nombre decidido por el mismísimo Adolf Hitler durante una reunión con Wilhelm Canaris, Herman Goering y Werner von Blomberg —jefes de la Abwehr, la Aviación y el Ejército—. Aunque en distinto grado, todos estaban persuadidos de que debían prestar ayuda a los militares españoles. Cada uno de ellos aportaría algo a aquella operación: aviones, soldados y espías, coordinados desde una oficina de nueva creación: la KOSP, siglas de la Kriegsorganization Spanien, la encargada de todo lo relativo a la guerra que estaba comenzando en España.

La KOSP estaba encuadrada genéricamente en la División Exterior —la Amtsgruppe Ausland—, si bien se le había dado en aquellos momentos un rango especial porque se había hecho cargo de ella directamente el coronel Egbert Bentivegn, jefe de toda la División y uno de los colaboradores más directos de Canaris en las operaciones de contrainteligencia. Entre otras estratagemas, Bentivegn había estado ideando la forma de introducir a uno de sus hombres en las Brigadas Internacionales que en aquellos momentos se alistaban en todo el mundo para combatir en España. Allí acababan muchos comunistas alemanes y otros disidentes, lo que siempre era objeto de interés para el Servicio. Pero también entendía que la información que se pudiera obtener en el seno de esta fuerza internacional sería muy bien aprovechada por la Luftwaffe y otros efectivos del ejército alemán que ya se preparaban para desplazarse a España. Un observador cualificado en el seno mismo del enemigo podría dar cuenta exacta de la eficacia del material militar y las tácticas que se iban a experimentar allí. Oficialmente, desde el Servicio habían destacado a dos personas para que colaboraran estrechamente con las fuerzas de Franco: el capitán de navío Gustav Leissner y otro agente, Walter Morig. Los dos habían vivido en Sudamérica y hablaban español con fluidez, pero su papel iba a ser el de meros enlaces de lo que les pudieran contar y lo que ellos consiguieran averiguar por su cuenta dentro del mismo bando sublevado. En cambio, Krauer era la pieza que estaban buscando para obtener información de primera mano del enemigo: un judío que se escapara de Alemania no iba a necesitar muchas cartas de presentación para justificar ante los comunistas del Komintern los motivos de sus ansias de lucha. No obstante, convenía hilar muy fino y proporcionar una cobertura lo más perfecta posible. Su huida tendría que ser bien sonada.

En Berlín había alrededor de 160 000 judíos antes de la llegada de Hitler al poder, pero muchos, los que temieron lo que iba a llegar y pudieron poner sus negocios o su patrimonio razonablemente a salvo, ya se habían ido. También había 16 sinagogas, de las que 7 seguían la corriente ortodoxa y el resto eran del rito nuevo, liberales.

—Te vamos a hacer judío de los pies a la cabeza —le explicaba el coronel a Kurt—. Lo primero será que te echen un vistazo los médicos y comprueben si necesitas que te den un pellizco en aquella parte tuya que no querrías que te tocaran con un bisturí. Ya sabes…, la circuncisión, aunque hay muchos casos en que no es necesario. Ya te hemos buscado también una identidad. Te llamarás Levi Meyer. Te vas a convertir en el hijo díscolo de un judío de Hamburgo que acaba de fallecer —hizo una pausa mientras sonreía— de muerte natural, no creas otra cosa. Se llamaba Reuben Meyer y era tan ortodoxo que echó a su hijo de casa, es decir, a ti, por tu conducta desordenada. Sabemos que el chico se fue a América hace tiempo con una banda de músicos, así es que no parece probable que quiera volver a Alemania ni que nadie lo eche de menos por aquí. Afortunadamente, esta cobertura no tendrá que durar mucho tiempo, porque enseguida adoptarás otra identidad. Una vez que te instales en tu nuevo apartamento deberás integrarte en una sinagoga ortodoxa. No se te debe escapar ni un detalle —le decía el coronel—. Te habrás fijado que los judíos de Berlín tienen un acento especial. Alargan ligeramente las vocales, así es que quiero que también te empeñes en imitar hasta esa forma de hablar. No puede quedar ni un cabo suelto.

—Aaa la ooorden, mi cooronel —respondió Kurt con cara de complicidad, divertido por su exageración.

—Fick dich!, ¡que te jodan!

El plan trazado era brillante, y así se lo pareció también a Canaris, aunque había algunos puntos que no le gustaban del todo, como era la necesaria colaboración que debería solicitar él mismo a las SS. Las relaciones del servicio secreto del ejército con aquellos nazis fanáticos no eran nada cordiales. Le ocurría lo mismo con la Geheime Staatspolizei, la Gestapo, porque tanto Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, como Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo, querían tener a la Abwehr bajo su control, y Canaris no se dejaba. Existía una diferencia grande entre unos y otros; no solo por la militancia nazi de los SS, con sus propias academias militares en las que podía entrar cualquiera sin estudios, sino por la procedencia social de los oficiales del ejército regular, normalmente aristocrática, y por unas pruebas de acceso exigentes para las que era necesario disponer del Abitur, el certificado de haber cursado el bachillerato. El ejército obedecía, pero no participaba mayoritariamente de la ideología nacional-socialista. Canaris coqueteaba con los nazis y hasta tenía a su lado a un furibundo coronel afiliado al partido, pero era un florero o un escudo, porque por sus manos no pasaba ninguna información operativa de interés.

Canaris sabía jugar muy bien sus cartas. Se aprovecharía de la obsesión enfermiza de Himmler por estar al tanto de cualquier secreto, mucho más cuando era un secreto en el que estaba metido el propio Hitler. Llamó por teléfono a la jefatura de las SS.

—Querido Heinrich, tengo algo que contarte y también un pequeño favor que pedirte, pero prefiero hacerlo en persona y al aire libre. Así aprovecho para darles careo a mis perros mientras hablamos.

Himmler se vio sorprendido por la llamada. No se soportaban y raramente hablaban. Aquel tono relamido con que se había dirigido a él —le había llamado «querido Heinrich»— le sonaba a encerrona. Y todavía más, detestaba a los perros del jefe de la Abwehr, a los que Canaris mimaba quizá más que a sus hombres. Algún confidente le había dicho que en una ocasión oyó cómo el almirante Canaris decía que, si tenía que elegir entre sus perros y su mujer, se quedaba con los pastores alemanes de pura raza. La verdad era que Canaris y su esposa mantenían unas relaciones distantes, especialmente después del nacimiento de su segunda hija, deficiente mental. A Himmler le podía la curiosidad y acudió a la cita.

—Se trata de detener a una familia judía al completo —le dijo Canaris durante el paseo—, internarla en Dachau, someter a cada uno a un interrogatorio inteligente y permitir que uno de ellos pueda fugarse. Le acompañará en la fuga uno de mis hombres, que se hará pasar por prisionero en el mismo campo.

Casi ninguna de las preguntas que hizo Himmler tuvo contestación. Canaris se evadía una y otra vez sin decir nada más de lo que tenía previsto. Se adornaba aludiendo a que la operación solamente la conocía el Führer y que el mismo Führer era quien quería que cooperaran sus SS, pero el objeto final de aquella maniobra no podía ser conocido por ninguna otra persona. Himmler debería contentarse estrictamente con los detalles operacionales en los que iban a intervenir sus hombres, por supuesto aleccionados para que no trascendiera nada de su actuación.

—Quienes vayan a hacer la detención la harán como cualquier otra. A ellos no hay que explicarles nada, salvo la advertencia de que debe caer toda la familia en la misma redada sin que muera ninguno. El único que tiene que saber algo es el jefe del campo y no más de cuatro o cinco guardias de su absoluta confianza. El que se encargue de los interrogatorios será uno de mis hombres, con el uniforme de los tuyos.

A un silbido de Canaris, los dos perros, Seppel y Sabine, que habían estado jugando a perseguirse por el parque, volvieron a la cercanía de su dueño que hizo un chasquido con los dedos para que los canes se subieran al vehículo de un salto. Heinrich Himmler comprendió que la entrevista había llegado a su fin y que no iba a conocer nada más de aquella operación. Como señal de desprecio le dijo a su interlocutor que le encargaría el asunto al Obergruppenführer August Heissmeyer.

—Yo no quiero saber nada de estas maniobras tuyas —se despidió.

Cuando llegó a su despacho, Himmler encargó que le trajeran el expediente de Canaris para ver cuáles eran sus puntos débiles por si acaso tenía que atacar en algún momento. Pero no encontró gran cosa, al margen de lo que ya sabía. A pesar del escaso trato con su mujer, no le era infiel. Otra cosa era lo de la hija subnormal, de la que no hablaba nunca. Quizá le fuera de aplicación la «Ley para la prevención de la descendencia de personas con enfermedades hereditarias» promulgada tres años atrás —Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses—. Si las cosas se torcían, siempre se podría poner el caso en manos del Tribunal de Salud Hereditaria, no solo para esterilizar a la hija, sino también al propio Canaris. En aquellos momentos algunos altos jerarcas del Partido estaban pensando en poner en práctica un programa de «eliminación de los no aptos» que suponían un coste para el Estado y un desdoro para la raza.

TIK

Lo primero era trasplantar a Krauer a un barrio donde no le conocieran. Hasta entonces había estado viviendo en un pequeño ático en la zona de Mariendorf, donde el vecindario lo había visto deambular pulcramente vestido o incluso con su uniforme de la Wehrmacht, y cualquiera sospecharía que algo raro estaba pasando al percatarse del cambio tan espectacular que le esperaba. Pasar de ser un militar a llevar la indumentaria habitual de los judíos y con la estrella de David amarilla cosida en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, lo convertiría en un «no ciudadano», en alguien sin derechos. Las leyes de Nuremberg, dictadas un año antes, desposeyeron de la nacionalidad alemana a todos los judíos y hasta les prohibían casarse con arios. Tendría que dar explicaciones a muchas personas conocidas y sería fuente de habladurías, por lo que era mejor cerrar ese capítulo, aunque fuera de manera abrupta. También debía dejarse crecer el pelo y la barba para que desapareciera de su rostro el aire militar que él había cultivado.

Empaquetó todas sus cosas. Absolutamente todo. Hasta el reloj y los útiles personales de aseo. «Ya te proporcionaremos de todo», le había dicho el coronel. Fotografías, libros, todos los recuerdos de lo que había sido su vida hasta ese instante fueron a un baúl que iría a parar a la casa de sus padres en Sankt Augustin, cerca de Bonn. Su padre, Bernard, brigada de Artillería en la pasada guerra, estaba orgulloso de la carrera que estaba siguiendo su hijo y entendió que había ocasiones en las que no deben hacerse preguntas acerca de lo que no hay que conocer.

—Ya me ocuparé yo —le dijo a Kurt— de que tu madre no se preocupe y, sobre todo, de que no haga ningún comentario acerca de tu destino. A los efectos de todo el mundo diremos la verdad: que eres teniente del ejército y que te destinan allá donde hace falta alguien con tus dotes, dentro de una carrera que parece muy prometedora.

Le habían encontrado un pequeño apartamento en la zona de Mitte, al Norte de la Alexanderplatz, uno de los principales asentamientos judíos de Berlín. Tenía la ventaja de que estaba muy cerca de los jardines del Tiergarten y de la Hauptbahnhof —la Estación Central—, lugares propicios para citas clandestinas en medio de cierto barullo de gente, que es donde mejor se camufla quien quiere pasar desapercibido. El paso siguiente era otro más dentro de su inmersión judía: debería acudir a una sinagoga y ver si su nueva identidad resistía la prueba. El culto en Berlín se había reducido a la mínima expresión porque los judíos aprendieron rápidamente que cada vez que se reunían y constituían un grupo considerable atraían el interés de los camisas pardas, los miembros de las SA, responsables de tantos atropellos, palizas, roturas de lunas y expolios en locales de la comunidad hebrea. En aquellos momentos, las SA se habían disuelto, pero todavía fue peor porque muchos de sus miembros terminaron integrándose en las SS, aún más organizados para hacer daño.

Kurt pensó que quizá el mejor sitio para darse a conocer sería la Neue Synagoge, la más grande de Alemania y quizá de toda Europa, con capacidad para unas 3 000 personas sentadas. La había visto en muchas ocasiones, cuando tenía que pasar por la Oranienburgerstrasse y reparaba en la gran cúpula dorada enmarcada entre dos torres, que chocaba con el resto de edificios de la zona. Era algo peculiar, como una forma de ostentación de pertenencia a un pueblo. En 1866, cuando se inauguró, no tenía las connotaciones de estos días en los que la palabra jude, judío, era sinónimo de lo peor. A Kurt le parecía que sería fácil pasar desapercibido entre una muchedumbre, y no en una comunidad pequeña donde todos se conocerían de sobra, pero la Neue Synagoge seguía el rito moderno y el coronel le había advertido que debería integrarse en una ortodoxa.

Pateando el barrio judío, en la Artilleriestrasse, se topó con otra sinagoga más circunspecta —Adass Jisroel se llamaba—, un edificio gris de dos plantas, sin otra simbología exterior que tres discretas inscripciones en hebreo sobre los ventanales del primer piso. El inmueble daba cabida a varias escuelas y a un seminario rabínico. Al llegar a la puerta central, Kurt la encontró cerrada y se sintió algo ridículo haciendo aquel intento de entrar. Cualquiera que lo observara se daría cuenta de que no era uno de los asistentes habituales, y lo último que quería era llamar la atención de nadie. Rodeó el edificio para descubrir una puerta trasera que tenía un timbre. Pulsó dos veces levemente y esperó hasta que alguien abrió sólo unos centímetros para ver quién llamaba. Se notaba que hacía aquella maniobra con desconfianza, tal vez a causa de experiencias desagradables. La estrella amarilla de Kurt lo tranquilizó.

—Shalom! —lo saludó.

—Mire, no tengo costumbre de acudir a una sinagoga, pero quisiera que alguien recitara el kadish para mi padre, que ha muerto en Hamburgo y acabo de enterarme.

—El rabino no se encuentra ahora aquí —le dijo el portero con cara de que no era a él a quien correspondían aquellos menesteres—, pero puede pasar si quiere y esperar.

El interior de la sinagoga estaba completamente vacío. Se dirigió a uno de los asientos traseros para observar la nave. A Kurt le llamaron la atención las grandes diferencias que notaba con respecto a los templos católicos. No había reclinatorios ni imágenes. Paredes desnudas, un piso superior con más asientos y una grada con cinco escalones en el frontal de la sala. Se acercó hasta allí despacio para fijarse en un armario muy historiado en el que supuso que se guardaban los rollos de la Ley, la Torah. Cuando estaba en estas consideraciones, apareció el rabino Stern. Esperaba encontrarse con un viejo de largas barbas blancas y se sorprendió al ver a un hombre que no pasaría de los cincuenta. Su barba negra, aunque con alguna cana que ya apuntaba, había sido recortada, y no llevaba gafas. No respondía del todo al arquetipo, aunque llevaba puesta la kipá, vestía de negro y por la espalda asomaban los flecos del talit pequeño.

—-Ya me ha advertido el portero que estaba usted aquí —le dijo nada más llegar—. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene?

Eran las inevitables preguntas entre judíos cuando se conocen: saber de qué familia se trata y dónde está asentada.

—Me llamo Meyer, Levi Meyer —dijo Kurt—. Acabo de enterarme de que ha muerto mi padre, Reuben, en Hamburgo, y quisiera que se recite el kadish en una comunidad ortodoxa, como a la que él pertenecía. Mire, yo no soy practicante y ni siquiera sé si soy creyente, y este fue uno de los motivos por los que me tuve que marchar de casa hace ya algunos años. No he pisado una sinagoga desde que era un niño y se puede decir que ignoro casi por completo todo lo relativo a la religión de nuestro pueblo. Por otra parte, en estos momentos en que estamos perseguidos creo que no me vendría mal conocer las creencias por las que resultamos tan odiosos a los nazis; que al menos si me matan o me detienen sepa por qué lo hacen.

El rabino lo interrumpió.

—Me parece que la muerte de su padre es algo que el Todopoderoso ha dispuesto para que usted vuelva hasta Él. Como sabrá usted, para recitar el kadish es preferible hacerlo en un minyán de diez hombres como mínimo, por lo que será mejor que esperemos a la función del shabbat. ¿Entiende usted el hebreo?

—No, no —dijo Kurt algo azorado—. Solo cuatro palabras…

—Mire qué bonito suena. Son las primeras palabras del salmo 91, que pienso que le son de aplicación a usted en estos momentos. Dice así:

Yosev beseter elyon betzel Shadai yishlonan

Omar Ladonay majsi umzudati, Elohai evtaj bo

Ki hu yetzeleja mipaj yakush, mi-dever havot

Bebrato yashej laj, ve’sajat ke’nafav tejse, tzina vetojera amito.

—No he entendido nada —dijo Kurt con cara de circunstancias.

—Ahora le digo. Verá que parece estar hablando de nosotros en estas circunstancias —el rabino engoló algo la voz y comenzó a recitar—. «Quien mora en el refugio del Altísimo, vivirá a la sombra del Todopoderoso. Diré a Hashem: “Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré”. Él te sacará de la trampa seductora, de la pestilencia devastadora. Con sus plumas Él te cubrirá y debajo de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad». Le aconsejo que lo lea entero y lo medite. ¿Sabe qué significa Hashem? Es el Nombre, con mayúscula, porque evitamos pronunciarlo en vano y recurrimos a sinónimos.

Kurt pensó que el rabino echaba de menos las clases que daba en la escuela judaica —la yeshivá— y la había emprendido a explicaciones con él. La escuela estaba cerrada desde hacía tiempo, porque los padres no querían poner en riesgo a sus hijos, todavía más vulnerables que ellos. No eran el blanco directo de los camisas pardas, pero sí de otros niños de las Hitlerjugend que hacían méritos ante sus jefes rompiendo algunas pequeñas narices judías. Era el mismo rabino el que procuraba multiplicarse de casa en casa reuniendo a varios chavales para darles la instrucción más elemental, aunque cada vez eran menos los alumnos porque muchos judíos de Berlín, los que podían, se marchaban a lugares más tranquilos. A otros se los llevaban a la fuerza.

—Venga para la función del shabbat —le dijo al despedirse—. No seremos muchos, pero quizá encuentre a algunos como usted, que también quieran dar sentido a sus raíces.

De vuelta a la casa nueva, a falta de nada mejor en qué entretenerse, Kurt decidió hacer caso al rabino y leer con atención el salmo que le había indicado. Entre otras cosas, quienes le habían dispuesto el apartamento —meticulosidad germana— habían dejado algunos libros de temática judía, fotos de quienes se suponía que eran sus padres y ropa de su talla. A saber a quién se la habrían quitado. Uno de los libros, encuadernado en negro, tenía por título Psalmen, los salmos. Hojeó las primeras páginas y se fue directamente al número 91. Recordaba los primeros versículos que le había recitado el rabino de memoria, aunque la traducción al alemán era ligeramente distinta:

El que habita al abrigo del Altísimo

se acoge a la sombra del Todopoderoso.

Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio,

mi fortaleza, el Dios en quien confío».

Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador

y de mortíferas plagas,

pues te cubrirá con sus plumas

y bajo sus alas hallarás refugio.

¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!

Lo que seguía parecía escrito para él y la misión que estaba a punto de comenzar, aunque, paradójicamente, iba a comprometer la vida de más de un judío. Detestaba las muertes que se producían gratuitamente, pero, a fin de cuentas, él era un soldado y obedecía.

No temerás el terror de la noche

ni la flecha que vuela de día

ni la peste que acecha en las sombras

ni la plaga que destruye a mediodía.

Podrán caer mil a tu izquierda

y diez mil a tu derecha,

pero a ti no te afectará.

No tendrás más que abrir bien los ojos

para ver a los impíos recibir su merecido.

Ya que has puesto al Señor por tu refugio,

al Altísimo por tu protección,

ningún mal habrá de sobrevenirte,

ninguna calamidad llegará a tu hogar.

Porque Él ordenará que sus ángeles

te cuiden en todos tus caminos.

Con sus propias manos te levantarán

para que no tropieces con piedra alguna.

Aplastarás al león y a la víbora;

¡hollarás fieras y serpientes!

«Yo lo libraré, porque él se acoge a mí;

lo protegeré, porque reconoce mi Nombre.

Él me invocará, y yo le responderé;

estaré con él en momentos de angustia;

lo libraré y lo llenaré de honores.

Lo colmaré con muchos años de vida

y le haré gozar de mi salvación».

Kurt Krauer dejó el libro sobre la mesa y se preguntó si aquellas palabras tan prometedoras iban dirigidas a él, a los judíos en general, o a cualquiera que pudiera leerlas. Su catolicismo elemental, apenas practicado desde la primera comunión, no le daba para explicarse aquello. «Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha…». Si se presentaba la oportunidad le preguntaría al rabino Stern cuál debía ser la interpretación correcta del salmo.

En la función del shabbat a la que acudió Kurt, el rabino estaba absolutamente metido en su papel, exactamente igual que en los días de esplendor de la sinagoga, cuando apenas se veían huecos libres en las filas de gente barbada, con la kipá y el tallit ceremonial, que seguía atenta a la más mínima indicación suya. Ahora apenas pasaban del centenar de personas, agrupadas en las primeras filas, hombres y mujeres separados, aunque había discusiones acerca de si aquella costumbre de la mechitsa, la división formal por sexos, debía mantenerse. Los kohenim, los sacerdotes que ayudaban habitualmente al rabino, habían desaparecido y tan solo quedaba un cantor, hazán, aunque no se sabía por cuánto tiempo.

—Va y shbot ba yom he Shevi’i… —proclamaba el rabino Stern desde la bimá, un pequeño estrado en el centro de la nave—. Y en el séptimo día, Dios terminó el trabajo que había hecho. Dice el Talmud que todo aquel que ora en la víspera del shabbat y recita el pasaje de las escrituras donde se dice que fueron acabados los cielos y la tierra, es considerado como si fuera socio del Santo, bendito sea, en la obra de la creación.

Kurt no prestaba tanta atención a lo que estaba oyendo como a lo que veía a su alrededor. Quería impregnarse del ambiente, de los gestos, de todo lo que resultara llamativo. También tenía que llevar a cabo otra tarea decisiva para la operación en la que estaba inmerso: debería encontrar a alguien de su edad y, a ser posible, con cierto parecido físico y la misma estatura. Iba a ser una víctima segura y era la parte del plan que menos le gustaba. Tendría que elegir a alguien para que lo mataran y luego suplantarlo. Iba a ser una elección difícil, porque no era cuestión de señalar a una persona que le causara antipatía, que todavía podría ser algo pasable, sino justamente al revés: aquel a quien designara debería ser lo más parecido a él mismo. Sería como un suicidio en otro. Claro que no tenía mucho donde elegir, porque la mayoría de los asistentes a la ceremonia eran personas mayores.

—Antes de terminar —dijo el rabino a la asamblea— vamos a rezar el kadish por Reuben Meyer, de Hamburgo, cuyo hijo, Levi, se encuentra hoy entre nosotros.

La comunidad se puso de pie y el rabino comenzó la recitación, repetida en voz baja por los demás:

—«Exaltado y santificado sea Su gran Nombre. En este mundo de Su creación que creó conforme a Su voluntad; llegue Su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías. En vuestra vida, y en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano. Y decid: amén. Bendito sea Su gran Nombre para siempre, por toda la eternidad; sea bendito, elogiado, glorificado, exaltado, magnificado, enaltecido y alabado Su Santísimo Nombre; por encima de todas las bendiciones, de los cánticos, de las alabanzas y consuelos que pueden expresarse en el mundo, y decid: amén...».

Como el kadish lo habían rezado en hebreo, el rabino se acercó a Kurt para traducírselo. Conforme iba conociendo el contenido de la oración, le parecía entender que había allí algunas coincidencias con el principio del Padrenuestro que él había aprendido de niño y que muy de tarde en tarde volvía a rezar, en especial cuando pasaba por momentos difíciles.

Con la haudalah se ponía fin a la función y la comunidad se disgregaba. Procuraban hacerlo discretamente, en pequeños grupos. Algunos esperaban todavía un poco más en una de las salas laterales, donde —ya se había hecho costumbre— se solía servir un pequeño ágape llamado kidush. Normalmente consistía en unos pastelillos o galletas que hacían algunas mujeres y que se servían acompañados de zumos o vino dulce. Se formaron algunos corrillos en torno a las mesas. Algunos hablaban yidish, pero la mayoría lo hacía en alemán. Se comentaba, una vez más, la situación por la que atravesaba el pueblo judío desde que llegó Hitler al poder y cómo cada vez había más familias que se marchaban y otras que seguían aferradas a sus negocios, aunque tuvieron que ponerlos a nombre de gentiles arios. También se hablaba de detenciones arbitrarias de las que no se sabía cuál era su destino. No tenían derecho a ser defendidos porque no tenían derecho a nada. Las conversaciones eran animadas, con matices discrepantes, porque ya se sabe que cuando hay tres judíos hablando, por lo menos hay cuatro opiniones distintas. Era el chiste que los judíos hacían de sí mismos.

De entre los asistentes, Kurt reparó en la familia Eichelbaum, quizá una de las pocas que habían acudido al completo. Procedente de Rusia, el patriarca, Rubén, había levantado una empresa de construcción de las más boyantes de Berlín. Se había ganado fama de construir muy bien, con calidades por encima del ya exigente estándar del mercado alemán. El prestigio que adquirió llegó a tal grado que Albert Speer, considerado como «el arquitecto del Reich», solicitaba su concurso para cada nueva obra que emprendía. Quizá por este motivo, los Eichelbaum se sentían menos desprotegidos que otros hermanos de raza. Junto a Rubén estaba su mujer, Sara, y sus hijos: Aarón, Shlomo, Rebeca, Tobías y Raquel.

Como Kurt no conocía a nadie entre aquella gente, después de deambular por entre varios grupos, se quedó en un extremo de la sala y encendió un cigarrillo. Era algo que hacía cuando no sabía en qué ocuparse. Enseguida percibió que algo no iba bien porque empezaron a mirarlo con cara inquisitiva. Se tocó la kipá para comprobar que estaba en su sitio, lo mismo que el tallit. Alguien le hizo un gesto llevándose dos dedos a los labios, como si le pidiera tabaco, y él se acercó, pitillera en mano, dispuesto a ofrecerle un cigarro y entablar conversación. Pero lo que se encontró puso de relieve lo verde que tenía su judaísmo.

—Pero, ¿tú eres judío de verdad? —le dijo un hombre con cara seria—. Me he fijado que no sabías cantar el Ki tavo’v el Ha’aretz ni has recitado el kadish y ahora enciendes fuego. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?

Por suerte para él, el rabino Stern, que había visto toda la maniobra, se acercó para disipar las suspicacias de los que estaban observando lo que ocurría.

—No te preocupes, Samuel. No es un goy —así llamaban a los no judíos—, sino alguien que no ha tenido instrucción ninguna, pero quiere tenerla. Ya he hablado con él y espero seguir haciéndolo. Me parece que no ha pasado de la circuncisión y que ni siquiera hizo el bar mitzvah.

—¿Qué pasa con el tabaco? —le dijo Kurt al rabino—. Nunca había oído que los judíos no fumáramos.

—Claro que fumamos. Algunos más de la cuenta, pero nunca en sábado.

Stern puso cara de hacer memoria. Era un gesto que repetía cada vez que enseñaba algo de doctrina o citaba algún texto sagrado. Explicó que existen 39 reglas que rigen la conducta de los judíos en el sábado y que se conocen como melajot. Entre otras, no se puede prender ni apagar fuego, tampoco se pueden escribir o borrar más de dos cartas, hacer dos lazos, tocar un instrumento musical, coser, amarrar o desamarrar, unir dos hilos, cocinar, freír…

—Entonces no se puede hacer casi nada —dijo Kurt.

—Se puede hablar, se puede leer, se puede caminar la distancia que hay hasta la sinagoga… Bueno, y cada vez más cosas, porque aquí las costumbres están en constante discusión y muchas normas se relajan. En otro momento te explicaré la Halajah, que son los 613 mandamientos extraídos de la Torah y que llamamos mitzvot. Pero eso nos llevará más de una sesión.

Kurt se sintió abrumado. ¡613 mandamientos! Conocía los 10 mandamientos que le dictó el mismo Dios a Moisés en el Sinaí, pero de ahí hasta 613 significaba que los habían estirado mucho. Semejante cifra se le hacía cuesta arriba, incluso para su mentalidad germánica, donde lo que no estaba prohibido (verboten) resultaba obligado (gezwungen). Eran las palabras más escuchadas durante su educación.

—No hay nadie esperando en las inmediaciones —dijo el portero—. Pueden salir tranquilamente: hoy parece que nos dejan en paz.

Kurt se dirigió hacia su casa caminando con paso sosegado, tratando de asimilar tantas cosas como había vivido aquella mañana. Hasta se alegraba de haber metido la pata en lo del tabaco, porque así se vio apadrinado por el rabino ante toda la comunidad: era un judío escéptico, como tantos otros, que trataba de volver a sus raíces. Una vez en su apartamento abrió la ventana y sacó un trozo de cortina al exterior. Cerró la hoja asegurándose de que la tela quedaba bien visible desde fuera. Era la señal convenida para solicitar una cita con alguien del Servicio.

Por la tarde acudió a comprar un periódico en el que debía introducir la nota que había escrito para el coronel. En el kiosco tuvo que rectificar sobre la marcha, porque su primer impulso fue tomar uno de los más vendidos, el Völkischer Beobachter, pero se dio cuenta de que ningún judío en su sano juicio compraría aquel diario lleno de propaganda nazi y de llamadas a hacer daño a los suyos. De un vistazo rápido descubrió un montoncito escaso con ejemplares del Berliner Allgemeine Zeitung y se hizo con uno. El diario era algo más neutral, dentro de la neutralidad de la que podía hacerse gala en aquellos días.

Estuvo dando un paseo por el parque cercano hasta que se sentó en un banco algo apartado. Desde allí podía escuchar los acordes de una banda de música que tocaba en el kiosco la Turkeischer Marsch mientras recordaba la broma que él hacía con la pandilla de amigos cuando era un crío: se acercaban a los músicos y se ponían a chupar una cáscara de limón haciendo ruido, lo que provocaba la inmediata secreción de saliva entre quienes los veían, especialmente devastadora entre los que tocaban instrumentos de viento, que terminaban desafinando. Sonrió con añoranza y dejó a un lado el periódico. Sacó la pitillera, dispuesto a encender un cigarro, pero se acordó del episodio de la mañana y rectificó. Resultaba paradójico que los judíos no pudieran fumar los sábados mientras la propaganda oficial afirmaba que el tabaco era algo judío, introducido en Alemania por los judíos de Ámsterdam para ganar dinero, y que estaba corrompiendo la pureza de la sangre aria. El Führer era intransigente y no permitía que se fumara en su presencia. Decía que era un vicio propio de degenerados y por eso creó un «Instituto científico para el estudio de los peligros del tabaco» —el Wissenschaftliches Institut zur Erforschung der Tabakgefahren—. Pero la propaganda no funcionaba y los fumadores, como el teniente Kurt Krauer, seguían consumiendo paquetes de R-6 con aquel sabor dulzón tan característico. Muchos nazis fumaban más o menos a escondidas.

Por el parque paseaban madres con sus hijos en carritos; otros niños correteaban, se caían o hacían ruido. Algunos soldados andaban a la búsqueda de niñeras o chicas de servicio. Hombres con cartera y a paso rápido iban o volvían de sus negocios… Kurt notaba cómo se iba imponiendo un nuevo estilo de vida en Alemania. Moda nazi. En los últimos años las mujeres habían empezado a recogerse el pelo en una o dos trenzas, o en rodetes simétricos a cada lado de la cabeza. Las ventas de camomila estaban en auge, porque muchas jóvenes con el pelo castaño trataban de aclararlo para parecer más arias. La tendencia era mostrarse lo más ario posible, según el modelo propuesto desde las revistas. El maquillaje y los labios muy pintados estaba mal visto. En cambio, era muy ario insinuar unos senos potentes con escotes en balconcillo, que proclamaran a la legua que eran capaces de alimentar holgadamente a la auténtica raza.

La espera se le hizo larga, sobre todo por la falta del tabaco, pero en realidad habían pasado muy pocos minutos. Se le acercó entonces una mujer joven que parecía tener problemas con un zapato. Se aproximó hasta el banco, se sentó a su lado y comenzó a descalzarse subiendo el pie a la altura del asiento para que cualquier curioso que pudiera estar observando se fijara en sus muslos generosamente expuestos. De esta forma nadie repararía en la maniobra de meter el periódico en el bolso.

El mensaje era escueto: «Familia Eichelbaum. Padres: Rubén y Sara. Hijos: Aarón, Shlomo, Rebeca, Tobías y Raquel. Objetivo: Shlomo. Tik». Tik era la contraseña con la que debería firmar todos sus mensajes, y aquel era el primero.

LEVI MEYER

Los Eichelbaum vivían en un edificio precioso, construido con esmero, como carta de presentación del buen hacer de la empresa constructora. Albergaba las oficinas de la compañía, las salas de los delineantes, las oficinas de los arquitectos y las propias de la administración de un negocio pujante. Los apartamentos superiores estaban destinados a que los ocuparan los hijos conforme fueran casándose. De momento, todos solteros, la familia al completo permanecía en la misma vivienda espaciosa del tercer piso.

Pasadas las doce de la noche se escuchó el sonido de varios vehículos que aparcaban en la puerta. De ellos descendieron alrededor de veinte hombres de las SS. Algunos ocuparon posiciones alrededor del inmueble, vigilando también la parte trasera. El que parecía mandar aquel pelotón golpeó con fuerza la puerta principal, pero estaba impaciente y ordenó que usaran la maza. El tipo que la manejaba parecía gozar haciendo aquel cometido, en el que ya había adquirido una destreza más que notable: le bastaron dos golpetazos contra la cerradura para hacerla saltar. Enseguida apareció el padre de familia, todavía anudándose el cinturón de la bata. Estaban todos en la cama.

—Tenemos todo en regla —dijo, sin dirigirse a nadie en especial—. Somos trabajadores esenciales.

Algunos organismos oficiales proporcionaban avales o salvoconductos a personas que pudieran necesitarlos. Muchos judíos influyentes habían conseguido aquellos codiciados pases, que les permitían seguir viviendo en sus domicilios. En el caso de los Eichelbaum, cuando la empresa pasó formalmente a depender de un nuevo dueño ario, el viejo Rubén aceptó la transacción por el precio simbólico de un marco, a cambio de seguir dirigiendo la empresa, cobrar un salario y, sobre todo, gozar de aquella inmunidad que ahora esgrimía frente a aquel hombre de uniforme negro y gorra de plato con una calavera en el centro.

—¡Vístanse todos y acompáñennos! —se limitó a decir el mando—. Tienen cinco minutos para recoger lo imprescindible.

—Pero no pueden detenernos, deje que les enseñe los documentos del Ministerio… La empresa no puede funcionar sin nosotros…

Un fuerte bofetón lo arrojó al suelo.

—¡Perro judío! Obedece si no quieres que las cosas se pongan peor.

Los demás miembros de la familia se habían ido congregando, desconcertados, en la entrada de la casa. Habían visto la determinación con que actuaban aquellos hombres y no parecía prudente poner obstáculos. Obedecieron mansamente mientras eran empujados con saña a sus habitaciones para vestirse y cargar con algo de ropa y lo necesario para su aseo personal. Rebeca y Raquel tuvieron que aguantar las miradas libidinosas de dos SS cuando se desnudaron para ponerse la ropa de calle. A Sara no le prestaron mayor atención. Entre empujones e insultos, y hasta un culatazo que recibió Aarón, la familia al completo bajó las escaleras. Rubén llevaba la maleta en una mano y con la otra rodeaba a su mujer por los hombros. Lo mismo hicieron los chicos con Rebeca y la pequeña Raquel. Las mujeres lloraban sin explicarse lo que estaba ocurriendo, temiendo que les pasara lo que a tantos otros judíos. Nadie sabía a dónde iban a parar.

Los siete fueron introducidos en una camioneta con dos bancos corridos, sin ventanillas. Comenzaban un viaje de más de 300 kilómetros para las mujeres, que irían a parar al campo de Moringen, a los que seguirían otros 300 kilómetros más para los hombres, hasta un lugar cerca de Múnich llamado Dachau. Hacía tres años que allí se habían acondicionado las instalaciones de una antigua fábrica de pólvora, y ahora servía para albergar como prisioneros a todo tipo de enemigos del Reich. El viaje les llevaría lo que quedaba de la noche y parte de la mañana. La despedida de las mujeres a mitad de camino supuso un desgarro grande para todos. Nadie les daba pistas sobre su destino y, lo más perturbador, ninguno sabía por qué se encontraban en aquella situación.

Más o menos a la misma hora, otra camioneta también con miembros de las SS hacía lo mismo en el apartamento de Kurt Krauer, que a todos los efectos era un judío llamado Levi Meyer. Rompieron la puerta, hicieron ruido, lo insultaron y se lo llevaron igualmente camino de Dachau. Pero su viaje fue muy distinto, porque a los pocos kilómetros, ya fuera de Berlín y de miradas indiscretas, la camioneta se detuvo en un recodo, abrieron el portón y el pasajero cambió su precario acomodo por el de un lujoso Mercedes Benz que estaba esperando en la cuneta con el coronel Bentivegn en su interior.

—Vamos a viajar juntos unos cuantos kilómetros y luego volverás a la camioneta —le dijo su jefe—. Tenemos que ultimar todos los detalles de tu estancia en Dachau, las señales que utilizarás cuando tengas algo que decirnos y cómo te haremos llegar la información que sea precisa. Vas a contar con la ayuda de Carl Bremmer, del que te acordarás porque coincidió contigo casi al final de tu curso de adiestramiento para entrar en el Servicio. Él ya se encuentra en el campo bajo la cobertura de oficial de las SS y va a estar pendiente de todo lo que suceda, será tu controlador inmediato en estos días y también se ocupará de tus interrogatorios. No se lo tengas en cuenta, pero le he ordenado que te arree algún bofetón de vez en cuando para que te encuentres presentable y no desentones. Anda, fúmate un cigarro ahora, que en Dachau no vas a tener muchas posibilidades de seguir haciéndolo.

Kurt se retrepó en el asiento, pensando que a partir de entonces tardaría mucho tiempo en sentirse así de cómodo. No sabía si era correcto adoptar aquella actitud ante su coronel, pero los dos iban vestidos de paisano y él era ahora un agente en servicio, con todas las prerrogativas que su instinto le dijera que podía tomarse. Seguiría en aquella posición mientras durara la charla, que fue de menos kilómetros de los que a él le hubiera gustado. Después de repasar los detalles del plan, cuando el coronel estuvo convencido de que todo estaba bien tramado, lo devolvió a la camioneta. Kurt se estiró en el banco corrido, tratando de descansar algo, aunque el sueño era imposible con tantos vaivenes y botes como daban por aquella carretera.

El recibimiento de los Eichelbaum en Dachau fue a palos. Lo primero que hicieron con ellos fue darles una buena tunda repleta de insultos cuando Rubén volvió a esgrimir su condición de trabajadores esenciales. Pronto comprendería que cualquier cosa que dijera era contraproducente, porque solo conseguía una nueva somanta: mejor no decir nada y obedecer. El equipaje se quedó en el suelo porque les indicaron que ya se lo entregarían, aunque podía observarse una mueca de sarcasmo en el hombre que decía aquello.

Rubén, Aarón, Shlomo y Tobías penetraron en su barracón con miedo. Miraron a su alrededor para descubrir un panorama sombrío de gente que apenas mostraba interés por ellos. Miradas perdidas. Bastante tiene cada cual con lo suyo como para ocuparse de otros. Ya se integrarán, ya verán lo que hacen con nosotros, ya se morirán tras una paliza o, con suerte, los matarán rápidamente de un disparo.

El suelo era de largos tablones y el recinto estaba lleno de literas de tres pisos, agrupadas de dos en dos; doce camastros en total por cada núcleo. Los presos más antiguos se habían ido apoderando de los lugares pegados a la pared del fondo y ocupaban los jergones superiores, menos accesibles a las porras de los guardianes. La mayoría eran judíos y comunistas. A los comunistas empezaron a detenerlos masivamente antes que a los judíos, nada más llegar Hitler al poder; pero también había otras categorías, como un grupo de testigos de Jehová, unos homosexuales, unos gitanos y otros inclasificables, tal vez gente corriente que había ido a parar allí porque alguien quería hacerse con su negocio o con su mujer o vaya usted a saber.

Los Eichelbaum se instalaron en lo que estaba vacío, en zonas bajas y junto a la puerta de entrada, lugares que eran el blanco preferido de los guardias, por inmediato, para descargar unos cuantos golpes que pusieran en pie a todos los internos cada vez que había que sacarlos para contarlos o para cualquier otra cosa, casi siempre para fastidiarlos.

Habían pasado toda la noche sin probar bocado y sin beber agua, pero no se atrevieron a preguntar. Ya verían cómo se hacían las cosas allí. En algún momento alguien tendría que darles explicaciones de por qué les habían detenido. Ahora tocaba observar y descubrir cuál era el orden que había que seguir, porque en Alemania siempre había un orden para todo.

Poco después llegó Kurt, alias Levi Meyer. Dos SS lo arrojaron al barracón sin miramientos y entre insultos de «perro judío», «puto judío». Llevaba la chaqueta desgarrada y sucia y manchas de sangre en la camisa. Se acomodó junto a Shlomo en un catre libre.

Uno de los asuntos más engorrosos que tuvo que resolver el coronel Bentivegn fue el de convencer al jefe del campo de Dachau de que tenía que permitir la fuga de varios prisioneros. Ya había recibido instrucciones del Obergruppenführer August Heissmeyer, en el sentido de que tendría que dar cabida entre sus oficiales a un teniente de la Abwehr que se haría pasar por un SS. Pero no le dijo más. Tuvo que ser Bentivegn quien le comunicara que recibiría un transporte especial, una familia judía a la que habría que asustar y llevar al límite, pero conservándoles la vida. También tendría que permitir que se escaparan algunos de ellos junto a otro preso muy particular que llegaría casi a la vez. Y todo había que hacerlo en el mayor de los secretos porque las órdenes venían directamente del Führer.

Al jefe de Dachau le sonaba mal que tuviera que facilitar la escapatoria de algunos de sus prisioneros. Eso era demasiado, aunque lo hubiera ordenado el propio Hitler.

Sobre la corta historia de Dachau pesaba la fuga de un famoso diputado comunista, Hans Beimler, que hacía ya tres años había conseguido desclavar los tablones que cegaban la ventana de su celda y saltar al exterior para estrangular a un guardia, al que remató con el propio puñal del SS. No se sabe cómo logró saltar la doble valla del recinto, una de ellas electrificada y capaz de dejar carbonizado a quien se atreviera a tocarla. Posiblemente alguien cortó la electricidad momentáneamente, pero Beimler no contó nunca todos los detalles de su fuga para no dar pistas que pudieran delatar a nadie. El resultado fue una deshonra para el jefe del campo, destituido inmediatamente, pero también un golpe propagandístico eficaz para el anti-nazismo, porque Beimler publicó enseguida en Suiza un relato pormenorizado de su paso por Dachau, campo de concentración, campo de la muerte. Su libro se llamaba Im Mörderlager Dachau: Vier Wochen unter den braunen Banditen, «En el campo de asesinos de Dachau. Cuatro semanas en poder de los bandidos pardos». Contaba, entre otras cosas, cómo torturaron delante de él hasta la muerte a su mejor amigo, el camarada Dressel. A Beimler lo azotaron y lo arrojaron después en la celda del amigo muerto con una cuerda para que se ahorcara él mismo, con la amenaza de que, si no lo hacía, seguirían dándole latigazos hasta matarlo. Describía con muchos pormenores las patadas que recibió, las porras de goma que destrozaron su carne hasta hacerla un amasijo sanguinolento, su coincidencia un par de días en la misma celda con el escritor Rabindranath Tagore y las constantes peticiones de tabaco, al que el hindú era tan adicto y que nunca le llegó. Hasta la publicación del libro apenas había ciudadanos europeos que hubieran tenido noticia de la existencia de aquellas instalaciones. Naturalmente, fue una de las muchas lecturas que Kurt se vio obligado a realizar, poniendo especial atención en tantos detalles que deberían serle muy útiles cuando tuviera que contar su propia historia.