Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Biografías y Testimonios

- Sprache: Spanisch

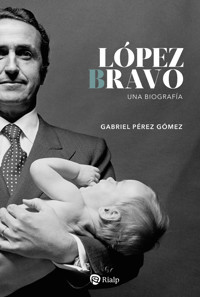

Gregorio López Bravo se defnía a sí mismo como «liberal reprimido» mientras formaba parte del Gobierno de Franco como ministro de Industria y luego de Asuntos Exteriores. Sin participar de la ideología falangista dominante, supo ganarse a Franco con una política realista, que fue sacando a España de su régimen autocrático y le abrió las puertas a un mundo que le había dado la espalda. Llegó hasta donde pudo, en una nación aún no democrática. Bajo su mandato se establecieron relaciones diplomáticas con algunos países del Este y con China, y esa audacia provocó su caída al llegar Carrero Blanco a la Presidencia del Gobierno. Gibraltar, el Tratado de Amistad y Cooperación con los EE. UU., el tratado preferencial con la CEE, las relaciones Iglesia-Estado, el mundo árabe... son algunos de los momentos importantes de este ingeniero naval, padre de nueve hijos, fallecido en un trágico accidente de aviación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GABRIEL PÉREZ GÓMEZ

GREGORIO LÓPEZ BRAVO

Una biografía

EDICIONES RIALP

MADRID

© 2024 by Instituto de Educación e Investigación, S. A.

© 2024 by EDICIONES RIALP, S. A.,

Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid

(www.rialp.com)

Preimpresión: produccioneditorial.com

ISBN (edición impresa): 978-84-321-6816-1

ISBN (edición digital): 978-84-321-6817-8

ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6818-5

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

Presentación

Todos los elogios

19 de febrero de 1985

I. LA FORJA DE LOS AÑOS

El niño que tomaba el sol

Ingeniero naval

Marián

Supernumerario del Opus Dei

Los otros López Bravo

II. SERVIDOR PÚBLICO

Salto a la política

Ministro de Industria

El gas y el petróleo

Atrapado en una mina

Los tecnócratas

Espiado por la CIA

El “Caso Matesa”

Vivir en un avión

El oro de Moscú y la apertura al Este

La tradicional amistad hispanoárabe

Europa, Europa

Yankis no, bases fuera

La madre patria

El peligro amarillo

En la ONU

La roca

El deber y el querer

“No concibo un gobierno sin usted”

Epílogo

Fotografías

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Comenzar a leer

Notas

PRESENTACIÓN

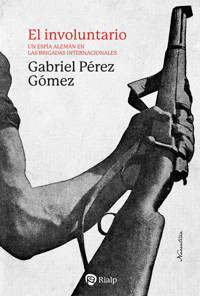

Durante la dictadura de Franco, el artista Alberto Schommer fotografió a López Bravo con un niño recién nacido desnudo en brazos. Experto en retratos psicológicos de profunda fuerza simbólica, Schommer buscaba representar así una España que se abría a un futuro inevitable. La fotografía no sentó bien en los ambientes franquistas, y el jefe del Estado determinó que, en lo sucesivo, nadie más en el Gobierno se dejara retratar por Schommer.

Gregorio López Bravo es uno de los hombres de Estado españoles más destacados del siglo xx. Sus decisivas contribuciones a la modernización del país, a su proyección internacional y en definitiva a su prestigio son incontestables. Su porte sereno, firme y elegante sigue siendo un modelo para los hombres y las mujeres comprometidos con el progreso de la sociedad española.

Como hombre de su tiempo —que se inicia con las postrimerías de la guerra civil y termina con la monarquía constitucional asentada por la que tanto trabajó, incluso en las circunstancias más adversas y arriesgando su propia posición en los círculos de poder de cada época—, López Bravo sintió e hizo propios los anhelos de paz y prosperidad de sus compatriotas y con su mente lúcida y resuelta fue capaz de elevar el servicio público al orden de la vocación personal.

El autor describe el itinerario de una vida lograda, llena de peripecias, que hacen el relato atrayente. No se trata de una biografía definitiva, toda vez que aun cuando el profesor Pérez Gómez ha podido bucear en los papeles de Gregorio López Bravo depositados en la biblioteca de la Universidad de Navarra en Pamplona y se ha beneficiado de diversos relatos que conforman una historia oral que enriquecen los testimonios escritos, las limitaciones materiales al acceso a los archivos de la Administración del Estado han impedido completar y contrastar determinados sucesos y situaciones.

El Patronato de Fundación Impactun saludamos la publicación de esta obra en Ediciones Rialp, que presenta al público en lengua española la trayectoria cumplida de nuestro promotor. Su audacia y generosidad, volcadas en un instante decisivo en 1981, siguen dando frutos nobles de promoción humana para sucesivas generaciones de futuros líderes.

Alberto Horcajo

Presidente de la Fundación Impactun

Madrid, junio de 2024

TODOS LOS ELOGIOS

Cuando comencé a investigar la vida de Gregorio López Bravo, una de las primeras cosas que me llamaron la atención fue la gran cantidad de adjetivos elogiosos que acompañan la descripción de las múltiples tareas que acometió. Quizás el calificativo que más se repite es el de “brillante”, si bien la lista completa podría ocupar muchos párrafos. Por ejemplo, el que sucediera a nuestro biografiado como presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Juan José Alzugaray, logra hilar de un tirón hasta 29 cualidades “sobresalientes” de nuestro personaje: «inteligente, sagaz, lúcido, adelantado, clarividente, buen fajador, independiente, memorión, ordenado, eficaz, madrugador, puntual, arriesgado, cortés, estirado, atractivo, elegante, la vida privada intachable, curioso, bien informado, seguro de sí mismo, triunfador nato, carismático, fascinante, auto disciplinado, estratega, trabajador, amigo de sus amigos, piadoso. Quizá posea demasiado de todo, excepto fortuna económica...»1. Después de bucear en la vida de Gregorio, estoy convencido de que a esta lista de calificativos se pueden añadir muchos más, porque abundan los testimonios que dan cuenta de su capacidad de entender rápidamente asuntos complejos y proponer soluciones eficaces, no siempre sencillas. Amigos, conocidos y compañeros de trabajo hablan de su elegancia, su saber estar, su simpatía, su gusto por el tenis, la caza, los toros, el fútbol, la disciplina en el trabajo, la puntualidad y el aprovechamiento del tiempo, su rica vida de piedad y celo apostólico, el esposo y padre de familia... Sería muy fácil escribir una biografía desde esta perspectiva, limitándose a glosar cada uno de estos aspectos, pero mi propósito es el de no utilizar calificativos en las páginas que siguen. Tampoco pretendo una hagiografía, por muchos que sean los elementos que abundan en este sentido: prefiero ver la figura de Gregorio López Bravo como la de alguien que está con los pies bien firmes en el terreno que pisa.

Teniendo en cuenta lo que antecede, el propósito de estas páginas es el de dejar que hablen los hechos que hemos podido conocer y que cada cual se construya su propia idea acerca del personaje. Por si le sirve de algo, le diré al lector que el retrato que me he construido es el de un hombre de una sola pieza, que trató de vivir como pensaba, aún en circunstancias nada fáciles.

Y una advertencia final: no he pretendido escribir un libro de la historia de los hechos que protagonizó Gregorio López Bravo, suficientemente contada en otras obras y de las manos de cualificados expertos. He tratado de atenerme, en la medida de lo posible, al papel desempeñado por Gregorio en ellos.

Debo agradecer la eficaz ayuda prestada por el personal del Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN) y del Archivo General de la Prelatura Opus Dei (AGP), que han puesto gentilmente a mi disposición el material solicitado. Extiendo mi agradecimiento a la familia López Bravo-Velasco, a Alberto Horcajo y Javier Valverde, de la Fundación Impactun y al Archivo Linz de la Transición de la Fundación March. Y a Onésimo Díaz, Fernando de Meer, Álvaro Ferrary, Constantino Ánchel y Josep Ignasi Saranyana, por sus orientaciones.

Gabriel Pérez

Pamplona/Bueu, 2024

19 DE FEBRERO DE 1985

Tal como acostumbraba a hacer cuando tenía que emprender un viaje, aquel 19 de febrero de 1985, martes de carnaval, Gregorio López Bravo madrugó todavía un poco más que lo que era habitual en él en los últimos años. Asistió a la misa de las siete de la mañana en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano antes de desplazarse al Aeropuerto de Barajas, donde tomaría el vuelo 610 de Iberia con destino a Bilbao que despegaba a las ocho menos cuarto. Como presidente de SNIACE, el motivo de su viaje era el de visitar la empresa INQUITEX, situada en Andoáin (Guipúzcoa). El avión, un Boeing 727 bautizado como “Alhambra de Granada”, sólo tenía seis años de antigüedad, había superado todas las inspecciones técnicas y se encontraba en perfectas condiciones de navegación. Con 141 pasajeros y 7 tripulantes a bordo, la hora prevista de llegada al Aeropuerto de Sondica era 50 minutos más tarde, a las 8:35.

Durante la maniobra de aproximación a la pista, el aparato chocó con una antena de la televisión vasca, ETB, situada en la cumbre del Monte Oiz. El impacto fue sobre el ala izquierda y la parte inferior del fuselaje2, lo que hizo que se perdiera el control de la aeronave de forma casi inmediata, a una velocidad próxima a los 400 kilómetros por hora. El avión cayó a tierra, rompiéndose en pedazos a lo largo de la ladera del monte. Todos los ocupantes del aparato perdieron la vida de forma instantánea y todos ellos presentaron algún tipo de desmembración o politraumatismo. El único cadáver que se encontró completo fue el de un difunto que iba dentro de su féretro en la bodega del avión.

Dada la relevancia de Gregorio López Bravo y de otras personalidades que también viajaban en aquel vuelo, como el ministro de Trabajo de Bolivia, Gonzalo Guzmán, la presidente del Fondo para la Promoción del Empleo de Bilbao, África Jaén, o un conocido médico pionero en técnicas de fertilización in vitro, José Ángel Portuondo, algo que las autoridades y los primeros periodistas que tuvieron acceso a la noticia no pudieron evitar fue pensar que el suceso podría haber sido causado por un atentado terrorista. Abonaba esta posibilidad el hecho de que el entonces portavoz del PNV, Marcos Vizcaya y el exministro de Justicia y futuro ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que tenían previsto viajar en el mismo vuelo, habían cancelado sus billetes. Las especulaciones sobre el atentado se dispararon, no faltando quienes afirmaron que así se impedía cualquier acción política de futuro de Gregorio López Bravo y hasta que no revelara unos asuntos que él conocía y que comprometían al gobierno socialista del momento. En el mismo orden del bulo se llegó a decir que los dos políticos que habían anulado sus pasajes lo hicieron porque habían sido previamente informados de lo que iba a ocurrir. Por supuesto, tanto Marcos Vizcaya como Francisco Fernández Ordóñez desmintieron tajantemente cualquier viso de realidad sobre este extremo: tenían razones más que suficientes para no volar en aquella ocasión.

Las labores de reconocimiento del terreno fueron inicialmente caóticas, derivadas de un enfrentamiento dialéctico, en tono más que subido, entre guardias civiles y ertzainas que trataban de delimitar a qué cuerpo de seguridad correspondían aquellas labores. Finalmente fue la Policía Autónoma Vasca, Ertzantza, la que se quedó dirigiendo las operaciones sobre el terreno.

Uno de los objetos más buscados entre los restos desperdigados por la ladera del monte era la popularmente llamada “caja negra” que, en realidad, es un receptáculo estanco de un color naranja vivo, que suele ir instalado en el cono de cola de la aeronave, detrás del mamparo de presión. En este aparato se registran los datos relativos al vuelo (Flight Data Recorder, FDR) y todas las conversaciones que se producen en la cabina (Copkit Voice Recorder, CVR). Del análisis de estos elementos se pudo determinar con total certeza que el siniestro fue debido a un error humano, en el que intervinieron varios factores.

En el registro de las voces de la cabina se pueden escuchar las conversaciones de los pilotos y el oficial técnico de vuelo entre sí, con las torres de control de Madrid y Bilbao, o lo que se dice al pasaje. A las 8:16, la torre de control de Bilbao se pone en contacto con el “Alhambra de Granada” para comunicarle que puede seguir el descenso que ya había iniciado para proceder al aterrizaje: «Puede continuar el descenso para aproximación ILS a Bilbao, pista tres cero. El viento es de cien grados tres nudos, QNH uno cero dos cinco y nivel de transición siete cero»3. Recibida la comunicación de la torre, el copiloto contesta: «Gracias, descendiendo para mínimos del sector con mil veinticinco». Una vez que el controlador de la torre ha comprobado que se ha entendido bien su comunicación anterior, se dirige de nuevo al “Iberia 610” para recalcar el dato y ofrecer una posibilidad que, de haber sido aceptada, no habría tenido las consecuencias que se produjeron instantes después: «Correcto, mil veinticinco. Y si lo desea puede proceder directo al fijo».

Conviene detenerse en este instante para entender bien lo que ocurrió a continuación. Lo que el controlador le estaba diciendo a los pilotos era que en ese momento no había tráfico aéreo que interfiriera con su maniobra en aquella zona y que, desde la misma posición que ocupaban, podían empezar a descender dirigiéndose por derecho a la pista de aterrizaje. Este procedimiento suponía evitar el paso por el VOR4 de Bilbao sin detrimento de la seguridad, siempre que no se descendiera por debajo de la altitud mínima del sector, que era de 7000 pies, es decir, 2133 metros. Conllevaba también un ahorro de tiempo y combustible, si bien podría dar la sensación a quien no estuviera acostumbrado a volar de que se perdía altura con algo más de rapidez. La diferencia entre un procedimiento y otro, por lo que a la altura se refiere, es que la aproximación directa obliga a llegar al punto fijo a 7000 pies (2133 metros), mientras que la estándar permite hacerlo a 5000 (1524 metros).

El copiloto tardó unos segundos en contestar para decir finalmente: «Vamos a hacer la maniobra estándar», de lo que el operador de la torre se da por enterado: «Recibido. Notifique pasando el VOR». El procedimiento estándar por el que se apuesta supone dar un rodeo para ir perdiendo altura lentamente. En ese momento, el “Iberia 610” se encontraba a 28 millas del aeropuerto, unos 45 kilómetros. De acuerdo con el informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes, «podría deducirse que el copiloto tenía intención de dirigirse al fijo, pero que, por una señal o un gesto del comandante, comunica que van a hacer la maniobra estándar»5.

Es muy significativa la conversación que tiene lugar entre el copiloto y el piloto justamente después:

Copiloto: «¿Te han pagao? ¿Te han pagao los atrasos? Hacemos la maniobra estándar entonces».

Piloto: «Sí».

Copiloto: «Vale (se oyen risas). El otro día volé, ayer, anteayer, con Santiago de la Paz. Lo mismo. Es otro de los encartaos... también en la misma situación. Pues eso, lo que tú».

Se da la circunstancia de que el comandante de la aeronave, José Luis Patiño, había participado en una huelga de pilotos que tuvo lugar en Iberia entre mediados de junio y julio del año anterior, motivo por el que le fue rescindido su contrato durante cuatro meses. Había reingresado en la compañía a mediados de noviembre de 1984, es decir, tres meses antes del accidente, por lo que es lógico pensar que estas tensiones laborales podían estar presentes en las conversaciones de los pilotos, tal como recoge la grabación en la cabina. Gastar algo más de combustible podría interpretarse como una pequeña venganza contra la compañía aérea. Es también llamativo el hecho de que sea precisamente el segundo piloto, Emilio López Peña, quien lleve el peso de la conversación entre ellos, conscientes como eran de que todo lo que hablaban quedaba registrado. Da la sensación de que el comandante no quiere significarse con algo que pudiera ser utilizado en su contra.

De acuerdo con el informe técnico sobre el accidente que venimos citando, una vez que, por los motivos que fueran, se decide realizar la maniobra estándar, «se pudo producir un conflicto mental entre el deseo del copiloto de hacer un vuelo más corto, puesto que la torre del control se lo ha autorizado, y la indicación del comandante para hacer la maniobra estándar. En consecuencia, para una selección del sistema de alerta de altitud de 4300 pies, en la primera hay que descender 2700 pies y en la segunda 700 pies en la maniobra de aproximación intermedia»6. Por tanto, todo hace pensar que, en el momento del accidente, el copiloto —que es quien está a los mandos del aparato en ese momento— actúa según la maniobra que había pensado inicialmente, como si estuviera a 7000 pies.

A partir de las 8:17 horas, lo que se escucha son instrucciones relativas al gobierno del avión, altura, velocidad de descenso, extensión de flaps7 y la lista de comprobaciones habituales antes de la toma de tierra, como el sistema antihielo, presurización, circuito de frenos, luces... A las 8:22 tiene lugar la última comunicación con la torre de control para decir que están a 7000 pies e iniciando la maniobra. Dos minutos más tarde, una auxiliar del vuelo comunica por megafonía que es el momento de abrocharse los cinturones de seguridad. Otros dos minutos y medio después, el copiloto pide una extensión más de flaps: «Cinco, por favor. Mínimo, uno seis... tres. Cuatro mil trescientos. Curva”. «La primera frase corresponde a la petición de cinco grados de flaps, la segunda a un comentario o lectura de la velocidad mínima para esa condición y altitud mínima de curva de la maniobra, de acuerdo con la interpretación de la carta, haciendo un redondeo de la altitud (4354 pies) por defecto o por haberla leído en las ventanillas del selector del Sistema de Alerta de Altitud»8.

A las 8:27 se escucha el ruido del impacto y 10 segundos más tarde, tras unos ruidos y voces no identificadas, se termina la grabación.

Entre las conclusiones de la Comisión de Investigación se dice con toda rotundidad que «la aeronave voló los últimos 57 segundos por debajo de la altitud establecida para la maniobra que estaba realizando [...]. La tripulación, de acuerdo con el desarrollo del vuelo, no realizó correctamente las comprobaciones de altitud o sus lecturas fueron erróneas [...]. La tripulación redondeó la cifra de altitud de 4354 pies en la selección del Sistema de Alerta de Altitud por defecto a 4300 pies, en vez de hacerlo por exceso a 4400 pies. No hubo suficiente supervisión de la maniobra por parte del piloto que no estaba a los mandos, ni dio los avisos de 1000 pies para las diferentes altitudes»9. Finalmente se apunta que el soporte de antenas de televisión contra el que colisionó la aeronave sobrepasaba en 28 metros la cota del monte y que no figuraba en la carta de aproximación al aeropuerto de Sondica.

La noticia del accidente saltó inmediatamente a los medios de comunicación con las imprecisiones propias de los primeros momentos, apuntando la posibilidad de que pudiera haber supervivientes. Las primeras informaciones fueron llegando poco a poco y por distintos caminos a los López-Bravo. Marián había ido esa mañana a misa con uno de sus hijos y después acudieron a desayunar a un café. Poco después visitó un comercio de Pozuelo para comprar unas prendas de ropa que iba a regalar a una hija. En el establecimiento había una radio funcionando y le pareció escuchar algo de un accidente de aviación cerca de Bilbao. Con las naturales congojas, pidió silencio, pero la noticia ya había pasado y no volvieron a decir nada. Se marchó a casa, en Somosaguas, donde poco a poco fueron acudiendo los hijos. A unos los habían llamado por teléfono y otros habían escuchado la radio. Excepto Joaquín y Alberto, que no pudieron, todos los demás viajarían a Bilbao acompañando a Marián, con la intención de hacerse cargo del cadáver una vez que se había constatado que no había supervivientes.

Algunos medios de comunicación que acudieron al lugar de los hechos hicieron gala de un sensacionalismo morboso, mostrando restos humanos expandidos por cualquier lugar, hasta sobre los árboles del entorno. Toda una lección de lo que no se debe hacer.

Las tareas de identificación de los restos encontrados se prolongaron durante diez días. En aquellos momentos todavía no estaba extendida la técnica de los análisis de ADN, por lo que la labor de los forenses fue especialmente compleja. Iberia facilitó el traslado a Bilbao de los familiares que se prestaron a acudir para ayudar en estas tareas de identificación. A las familias se les pidió que indicaran algunas características morfológicas que facilitaran la identidad, fotografías o rasgos físicos particulares de los fallecidos. También se les solicitó que reseñaran objetos personales como anillos, relojes o medallas que pudieran llevar consigo. Con todo, de ocho personas no se encontró ningún resto, entre otros, de Gregorio López Bravo. En la zona no apareció ni su medalla, ni su anillo, ni su reloj, ni un pequeño crucifijo que llevaba consigo y que le había regalado su amigo escultor Otero Besteiro. Algunas fuentes apuntan a que hubo quienes se dedicaron a robar objetos desperdigados por la zona.

En el cementerio de Derio hay una fosa común con una lápida en la que puede leerse: “IN MEMORIAM A LOS FALLECIDOS EN EL MONTE OIZ. 19-02-1985”. Alrededor de 5.000 personas acudieron al santuario de la Virgen de Begoña de Bilbao para asistir al funeral que se celebró por las almas de todas las víctimas.

Para un viajero como él, con tantas horas de vuelo a sus espaldas en todo tipo de aparatos y casi en cualquier parte del mundo, el accidente del monte Oiz fue el último, pero no el único. José Joaquín Ysasi-Ysasmendi vivió un momento complicado cuando volaba junto a Gregorio a Sevilla y el avión tuvo un fallo en el tren de aterrizaje. Su amigo le proporcionó paz y serenidad10. Por su parte, Ricardo Díez Hochleitner recuerda un aterrizaje en el aeropuerto de Kuwait cuando se produjo una explosión que afectó a uno de los motores que comenzó a arder. Las llamas iban creciendo en medio del ruido de las sirenas de los bomberos que se acercaban. En esas circunstancias «Gregorio se vuelve hacia mí y me pregunta: Ricardo, ¿tienes listas las maletas? Creo que le puse mala cara por el despropósito que me parecía esa preocupación por algo tan fútil como el equipaje mientras nuestra vida estaba en peligro. Con su habitual compostura me sonrió afable e insistió: ¿Has encomendado tu alma a Dios? Y tendió sus manos como en salutación dominical, una a este pobre amigo de andanzas internacionales y la otra a Aurelio Peccei, de ideas y creencias bien distintas, pero también su amigo y admirador entrañable»11.

Para el día siguiente, miércoles de ceniza, Gregorio había convocado a un grupo de amigos en su casa para una reunión. El escritor José Luis Olaizola cuenta que era una costumbre que se repetía todos los meses y que consistía en una charla breve «sobre temas de formación doctrinal, virtudes humanas, etc. El número de asistentes variaba; podían ser doce, o tres. Pero Gregorio ponía el mismo interés y atención en su organización fueran muchos o pocos, y soy testigo de excepción; Gregorio me invitó a dar algunas de aquellas charlas y, como simpatizara con él y sus amigos, lo estuve haciendo con asiduidad durante varios años. De tal modo supeditaba todo su quehacer a aquella obligación que se había impuesto, que, pese a los múltiples viajes que tenía que hacer, en tantos años —puede que fueran diez— sólo faltó a una de ellas y, como es lógico, me avisó con la suficiente antelación. Cuidaba de fijar la fecha de asistencia para que fuera el mayor número posible de gentes. La víspera solía recordármelo con una llamada telefónica. Yo le decía: No hace falta que me llames. Lo tenía apuntado en mi agenda. Él me contestaba invariablemente: Por si acaso. A mí, aquella desconfianza a todas luces injustificada y casi ofensiva, me resultaba conmovedora y aún ahora, pese al tiempo transcurrido, me emociona el recordarlo. La única vez que no pudo avisarme fue el día que encontró la muerte. Al día siguiente correspondía la reunión mensual. Con el lógico retraso tuvo lugar en su casa porque así lo quisieron sus amigos y consintió su mujer. El tema de la charla que yo había preparado era sobre la tibieza espiritual y no tuve que cambiarlo porque Gregorio era, precisamente, la antítesis de la tibieza y al socaire del tema resultó muy fácil recordar al amigo desaparecido»12.

«La reunión en su casa a la que pensábamos asistir a pesar de su ausencia, fue sustituida por una misa en Retamar13. En esta misa estuvimos los que pensábamos asistir a la reunión de su casa, y todos los que de su celebración se enteraron»14.

Quedaban atrás 62 años de vida fecunda, una esposa y nueve hijos. Una trayectoria humana y profesional que es la que tratamos de poner de relieve en las páginas que siguen.

I. LA FORJA DE LOS AÑOS

EL NIÑO QUE TOMABA EL SOL

De los antecedentes familiares de Gregorio López Bravo conocemos muy pocas cosas. Su padre, Sotero López de Castro, natural de Ampudia (Palencia), era un modesto funcionario del Catastro en la Delegación de Hacienda de Madrid. En el ámbito familiar apenas ha trascendido nada de él, salvo que era una persona tranquila y que fumaba todo el tiempo, costumbre que no heredaría Gregorio.

Algo más sabemos de Consuelo Bravo Atienza, su madre, gracias a las referencias de su hermano Gregorio. La familia materna procedía de Noviales (Soria), de donde era el abuelo, que acabó siendo secretario del Juzgado de Tortonda, del partido judicial de Sigüenza (Guadalajara). Como quiera que se trataba de tierras de Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, el aristócrata acudía por allí en algunos días de verano para cazar codornices que luego se hacía guisar en la casa de los Bravo-Atienza. A lo largo de aquellas comidas, Romanones reparó en la pequeña Consuelo, a la que veía especialmente despierta, por lo que animó a la familia a que le dieran una carrera. Como no tenían recursos para mandarla a estudiar fuera, fue el propio conde quien se ocupó de conseguirle una beca para que cursara Magisterio. En Madrid conoció a Sotero, que también había acudido a la capital para cursar la misma carrera. Los dos trabajaban para costearse los estudios y da la impresión de que, viviendo circunstancias parecidas, se sintieran un poco almas gemelas, se enamoraran y se casaran.

Cercana la Navidad de 1923, el 19 de diciembre, nació Gregorio, segundo de los hijos del matrimonio. Antes que él había nacido Pepe y detrás vendrían Ramón, Jesús, Pilar y Javier.

En el bautizo lo apadrinó su tío Gregorio, que también se había establecido en Madrid de la mano de su hermana y se estaba introduciendo en el negocio del calzado. Gregorio le debe el nombre a su tío y también el apelativo familiar que le acompañaría siempre: “Lolo”. Cuando el niño comenzaba a balbucear y no sabía pronunciar correctamente el nombre de Gregorio, se refería así a su tío como “Lolo”, de manera que pronto los dos terminarían llamándose entre ellos con el mismo apelativo y extendiendo el sobrenombre a los familiares cercanos y también a sus amigos íntimos.

Con apenas cinco años, sus padres consiguieron para Gregorio una plaza en la Preparatoria del “Instituto Escuela” que dirigía la señorita María de Maeztu, hermana de don Ramiro, que también dirigía la “Residencia de Señoritas” de la calle Fortuny, el equivalente femenino de la “Residencia de Estudiantes”. «Tal como su nombre apunta de alguna forma, el “Instituto-Escuela” era un centro de enseñanza experimental, un “colegio piloto” público, absolutamente novedoso. Se trataba de un centro de enseñanza que seguía los modelos más avanzados de la pedagogía europea y que resultaba sorprendente para el momento español. Lo previsto, por ejemplo, era que las clases no superaran los 30 alumnos y que las “prácticas”, casi desconocidas en otros colegios, se hicieran en grupos de no más de una quincena de escolares. El método de enseñanza del “Instituto-Escuela” tuvo muy buena acogida entre los intelectuales asentados en la capital de España, de tal manera que muchas familias que podrían enviar a sus hijos a caros centros privados, optaron por buscar recomendaciones para lograr una plaza allí»1. Posiblemente el hecho de que Consuelo Bravo fuera maestra le habría permitido tener los contactos necesarios para poder matricular a su hijo en aquel lugar.

«El “Instituto-Escuela” fue una auténtica revolución para su época, ya que introdujo una serie de novedades como la supresión del sistema de premios y castigos o del orden por méritos en la clase, no había notas y la promoción de un curso a otro se hacía de acuerdo con el aprovechamiento global de los alumnos. Por lo que se refiere al plan de estudios, además de las asignaturas que se cursaban en los centros estatales (algunas de ellas ampliadas), se incluían aquí el griego, el francés, el inglés y el alemán, la música y los trabajos artísticos y manuales. Como parte del programa —y era algo a lo que se daba especial importancia— los escolares debían hacer visitas al campo, museos y otros lugares de interés. También los alumnos del “Instituto-Escuela” fueron pioneros en los “viajes de estudios”, desconocidos en la España de entonces (...). El “Instituto-Escuela”, al igual que la “Residencia de Estudiantes” y el “Museo Pedagógico”, dependía administrativamente de la “Junta para la Ampliación de Estudios” —que también había sido fundada y dirigida por discípulos y colaboradores de Francisco Giner de los Ríos—. Sin ser propiamente un órgano de la “Institución Libre de Enseñanza”, por ella había pasado buena parte de su profesorado, y su espíritu impregnaba la atmósfera del centro. El “Insti”, como lo llamaban familiarmente los estudiantes, tenía tres sedes: en la calle Rafael Calvo, para los niños de Preparatoria, en los Altos del Hipódromo, en un terreno próximo al de la “Residencia de Estudiantes”, para los chavales del ciclo intermedio y en Atocha, para los tres últimos cursos de Bachillerato»2.

Contra lo que cabía esperar en un ambiente laicista, propio de los discípulos de Giner de los Ríos que regían el centro, en el “Instituto-Escuela” se respetaban las creencias religiosas de los alumnos. Como escribió Álvaro d’Ors, que había comenzado sus estudios en el mismo centro seis años antes que Gregorio, «quizá pueda atribuirse a ese estilo “institucionista” un afectado respeto por la intimidad religiosa. Yo no recuerdo nada en boca de los profesores, que fuera irritante para un católico. Se impartía enseñanza de Religión cuando los padres así lo deseaban; la daba el sacerdote Don Segundo Espeso, a decir verdad, sin que supiera captar nuestro interés, como lo captaba, en cambio, el sacerdote donostiarra Atauri, profesor de Ciencias Naturales, cuyos dibujos en el encerado con tizas de colores recuerdo yo con deleite. A pesar de proceder muchos alumnos de estirpes intelectuales, y de izquierdas, la mayoría “dábamos” Religión, pues recuerdo que, en mi curso al menos, había dos grupos aproximadamente iguales, y uno de ellos lo componíamos los que estudiábamos, a la vez, Religión e Inglés, de modo que debía de haber alguno más de Religión y Alemán, el otro idioma alternativo (aparte del Francés que no era electivo). Por otro lado, aunque es verdad que nada se hacía por fomentar la vida de piedad, que se dejaba al cuidado de los padres, cuando se organizaban excursiones los domingos, se salía siempre a tiempo para que —se decía expresamente— los que quisieran pudieran haber asistido antes a Misa»3.

En este contexto, a sus cinco años, Gregorio debuta en público al actuar en una obrita de teatro que se representó en el salón de actos, con asistencia de familiares de los niños. Tras el segundo curso en el “Instituto Escuela”, cuando sólo le faltaba uno para terminar la Preparatoria, Gregorio contrajo una parálisis que le afectó gravemente a una pierna. Con toda probabilidad se trató de un caso de poliomielitis, una enfermedad que no había sido descrita hasta mediados del siglo xix y para la que no se logró obtener ninguna vacuna hasta 1949. Aun así, la vacunación de la población general no daría comienzo hasta 19564. Por tanto, cuando se presentó esta enfermedad en el caso de Gregorio, los conocimientos médicos eran muy deficientes, sin otros remedios que los linimentos y los masajes tendentes a aliviar el dolor, algo que practicaría a lo largo de toda su vida5. A sus siete años, el pequeño se vio obligado a usar muletas y a seguir la prescripción del doctor Blanch, el médico que le trataba, en el sentido de que debería tomar mucho sol, quizá con objeto de fijar calcio en sus huesos, en especial en la pierna en la que la enfermedad le había hecho estragos, dejándola notoriamente más delgada que la otra. De esta manera, sus padres decidieron enviarlo a Cifuentes (Guadalajara), con más posibilidades de sol y aire libre que en Madrid. Allí pasaría un curso escolar, relativamente cerca de la casa familiar y todavía más próximo a la de los abuelos en Tortonda.

Como consecuencia de esta terapia solar, a lo largo del resto de su vida, Gregorio aprovecharía todas las ocasiones que se le presentaran para exponerse a los rayos de sol, de manera que normalmente gozaba de un bronceado que siempre daba la sensación de que acababa de volver de unas vacaciones. Con algo de socarronería y retranca galaica, Manuel Fraga se refería a él como “el ministro bronceado”.

Pasada la etapa de Cifuentes, Gregorio volvió a Madrid, pero, descolgado de su curso en el “Instituto Escuela”, tuvo que terminar el último año del Ciclo Intermedio en el Colegio “Los Molinos”, donde hizo la Primera Comunión6. Seguía usando las muletas, de las que procuraba desprenderse poco a poco, a pesar del dolor, a fuerza de voluntad y con la ayuda de su madre. Aquí demostró su terquedad. Pasaba largos ratos en el jardín de la casa familiar, en la calle Modesto Lafuente, tomando el sol y estudiando. Además de la diferencia de tamaño entre una pierna y otra, a Gregorio le quedaría como secuela una cierta dificultad para correr con soltura y para bajar pendientes, no así para subirlas. Ya adulto, un observador muy atento podría percibir una ligerísima cojera en su caminar normal.

Tenemos noticias indirectas de algunos veraneos de la familia en Ampudia (Palencia), el pueblo natal de Sotero López de Castro. «Le conocí a Vd. de niño cuando venía a pasar los veranos en casa de sus abuelos a Ampudia. En uno de los años dio la Cofradía por san Roque su abuelo…»7.

Sin que conozcamos la motivación exacta, por esta época comenzó a decir que le gustaría ser ingeniero naval el día de mañana. Que sepamos, no hay ningún antecedente familiar ni amistades cercanas con esta profesión; algo extraño también en un niño que todavía no había visto el mar. Según relata su tío Gregorio, en una reunión familiar de Navidad de aquellos años, «mi padre, el abuelo de Gregorio, que estaba muy orgulloso de las extraordinarias cualidades de éste, su tesón, su orden, su forma de trabajar, dijo: Este llegará a ser ministro. Fue una profecía que desgraciadamente no pudo ver cómo se cumplía»8.

Cuando le tocaba comenzar el Bachillerato, Gregorio reingresó en el “Instituto Escuela” para volver a encontrarse con las caras conocidas de antiguos compañeros, si bien los profesores y las aulas ya eran diferentes: se habían hecho “mayores”9. Estamos en el curso 1935-1936 y ya se había comenzado a labrar la figura de un estudiante que destacaba en clase y así era reconocido por el profesorado y sus compañeros. En esta época del Bachillerato, nuestro biografiado se aficionó a ir a la Biblioteca Nacional para leer a los clásicos españoles10.

Al poco tiempo de iniciarse las vacaciones estivales se produjo la sublevación militar y la consiguiente guerra civil, que sumiría a España en el peor de los escenarios durante los tres años siguientes. La actividad docente quedó suspendida, por lo que Gregorio, con 12 años, tuvo que adaptarse a la nueva situación que, básicamente, le requería para ayudar en casa en el difícil arte de la subsistencia. Conviene detenerse algo en este aspecto para entender que la vida en el Madrid sitiado hasta el mismo final de la guerra fue un ejercicio muy difícil11. Uno de los primeros escollos consistía en encontrar alimentos, porque los suministros que llegaban a la capital desde Levante eran escasos. Se impusieron las cartillas de racionamiento, y para conseguir comestibles era necesario guardar largas colas a las puertas de los establecimientos en los que adquirir un poco de pan o legumbres (que había que limpiar, para separarlas de los bichos que vivían en ellas o de las piedrecitas que tantas roturas de muelas causaban). La carne, la leche y los huevos eran un lujo inalcanzable para la población normal, y en muchos casos se vendían sólo para los enfermos y con la consiguiente prescripción médica. Gregorio y sus hermanos fueron los encargados de ir tantas veces a aquellas colas para llevar algo a casa. También a ellos les tocó acudir al mercado negro para comprar cualquier cosa comestible o, en otras ocasiones, cambiar ropa u otros enseres domésticos por alimentos. Las amas de casa hicieron auténticos prodigios para disfrazar comidas que, en circunstancias normales, resultarían repugnantes e irían a parar a la basura. No hay que descartar la posibilidad de que la familia Bravo, bien desde Tortonda o desde Cifuentes, pudiera hacer llegar a los suyos en Madrid los codiciados productos que sí se podían encontrar en las zonas rurales en que había pequeñas huertas, gallinas, cabras, cerdos... y hasta caza. Tenemos noticias indirectas de que, por algún tiempo, Sotero estuvo ayudando en la administración del Hospital de la Princesa, por lo que es posible que allí pudiera conseguir cierto tipo de suministros que llevar a casa12.

De las pocas anécdotas que comentó en ambiente familiar hay una muy significativa que se sitúa en un día de los primeros meses de guerra. El portero del inmueble de la calle Modesto Lafuente donde vivían “invitó” a los vecinos a que fueran a ver los cadáveres de unas personas que habían sido asesinadas la noche anterior en las inmediaciones13. En aquellos momentos, muchos porteros se convirtieron en elementos esenciales de la represión en la retaguardia, ya que algunos de ellos pasaban información sobre la ideología de los vecinos, llegando a precisar en ocasiones desde el tipo de prensa que llegaba a las casas, si iban a misa o hasta si les constaba algún tipo de militancia política. En cualquier caso, era conveniente tener buena relación con ellos. Es posible que en el recuerdo de López Bravo estuviera la visión de esos cadáveres cuando respondía en una entrevista que «los que más fuertemente se me grabaron fueron el contemplar la lucha titánica por destruir la idea de Dios —sin regatear para ello esfuerzos ni imaginación—, el tener que contemplar con mucha frecuencia escenas de increíble violencia en sus consecuencias»14.

En este tiempo, Gregorio estaba extremadamente delgado porque pasaba hambre. Junto con el hambre, el otro gran enemigo de los madrileños fue el frío, porque apenas llegaba carbón y los inviernos de esos años fueron especialmente gélidos. En muchas casas también se venía usando el carbón para cocinar en aquellos armatostes de hierro, las llamadas “cocinas económicas”, que también servían para calentar la vivienda. Como quiera que el suministro eléctrico se volvió muy deficiente, con cortes de luz intermitentes y poca potencia en la red, los infiernillos tardaban una eternidad en calentar un puchero, y nunca se tenía la garantía de que el guiso pudiera terminar de cocerse. La solución que encontraron los madrileños fue la de buscar madera allá donde la hubiera. Gregorio y sus hermanos se dedicaron a recorrer la periferia de Madrid escudriñando vestigios de leña seca, raíces de árboles y cualquier cosa que pudiera arder, como bolas de cartón o de papel que se mojaban y prensaban. Otra fuente de combustible la constituían las casas que, por su proximidad al frente, especialmente en la zona de la Moncloa, habían sido obligatoriamente desalojadas. Allí se dirigían muchas personas, desafiando la prohibición, para arramblar con puertas, ventanas, marcos y suelos de parqué. Era preferible una multa o incluso exponerse a algún disparo de advertencia, antes que soportar aquel frío que se colaba como un cuchillo por todas las rendijas de las casas.

En estos años de guerra, sin que sepamos la fecha exacta, la familia López Bravo sufrió un golpe todavía más duro que los causados por el hambre o el frío, como fue la muerte de una hija. La noticia la conocemos a través del propio Gregorio, con motivo de una carta de pésame que escribe a un colega ingeniero, José Félix Aranguren, que acababa de perder a un hijo en un accidente: «Recuerdo lo que supuso en mi casa, en el año 1936, la muerte de una hermana mía, de edad análoga a la que tenía vuestro hijo, pese a que entonces una penosa enfermedad cardiaca fue preparando a mis padres para encajar tan duro golpe»15.

En el momento en que llegó la paz, las mentes de la mayoría de los chavales de aquella época se habían embrutecido como consecuencia de los tres años de parón académico, apenas sin actividad intelectual. No tiene nada de extraño lo que cuenta el tío de Gregorio de que en aquellas circunstancias pasó por la cabeza de su sobrino la sombra de la duda de no estudiar más: eran una familia humilde y aquel mozalbete pensaba que podría ayudar a la economía familiar trabajando, en lugar de iniciar los estudios del segundo curso de bachillerato. «Entonces su madre con una tenacidad tremenda le dijo: Tú, a estudiar»16. Y lo que vino después fueron los cursos intensivos de recuperación de los años perdidos y los exámenes extraordinarios para aquellas asignaturas preparadas “por libre”.

El “Instituto Escuela” dejó de existir, porque las autoridades del nuevo Estado creían que era incompatible la ideología de la Institución Libre de Enseñanza con los principios del Movimiento Nacional. En su lugar se erigió el Instituto “Ramiro de Maeztu”, que aspiraba a tener el mismo nivel de excelencia que su antecesor. Parecía lógico que quienes habían iniciado sus estudios en el “Instituto Escuela”, como era el caso de Gregorio, se matricularan en el nuevo centro. Uno de los primeros profesores con los que se encontró allí sería Tomás Alvira, que se ocupaba de la asignatura de Ciencias Naturales como profesor contratado. Dos años más tarde conseguiría la plaza de catedrático en el mismo centro y llegaría a ser uno de los grandes pedagogos españoles del siglo xx. Con el tiempo, Gregorio y él mantendrían una relación de amistad y cercanía17.

En otro orden de cosas, da la sensación de que la familia López Bravo no tuvo especiales dificultades de tipo represivo durante la guerra al pasar desapercibidos políticamente. Tampoco fue objeto de envidias o rencillas vecinales que podían terminar en una denuncia fatal. Un funcionario del Catastro y una maestra vivieron inadvertidos como tantos otros madrileños.

INGENIERO NAVAL

Acabada la guerra había que normalizar la situación de España y poner en marcha tantas actividades como el conflicto bélico había interrumpido, entre otras, la enseñanza. A los estudiantes se les dio la opción de recuperar los tres años perdidos con una serie de convocatorias de exámenes extraordinarios, llamados en algunos ambientes “exámenes patrióticos”, en el sentido de que fueron un “coladero” para quienes se presentaban a ellos con el uniforme de Falange o saludaban al tribunal brazo en alto. En el caso de Gregorio, se trataba de superar los tres cursos de bachillerato superior que le faltaban. Se había matriculado en el Instituto “Ramiro de Maeztu” y acudió como cualquier muchacho de su edad para realizar unos exámenes “normales”.

Terminados los estudios medios, había que presentarse al temido “Examen de Estado”, una prueba que se celebraba ante un tribunal formado por catedráticos de la Universidad, en la que se podía preguntar sobre cualquier materia de las cursadas en los años precedentes. La dificultad para superarlo era muy grande y abundaban los estudiantes repetidores. Esta prueba estaría vigente hasta 1953 en que se aprobó una nueva Ley de Enseñanza, el llamado “Plan Ruiz-Giménez”.

El curso de 1942-43 fue especialmente intenso para Gregorio, ya que se dedicó a preparar el ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Navales, y el mencionado Examen de Estado. Existían en Madrid varias academias que se dedicaban a la preparación de estos exámenes, que tenían carácter de concurso-oposición, dado que el número de plazas era limitado a 25 alumnos por curso. El centro al que acudió Gregorio era el que dirigía Tomás Reneses Hernández, un ingeniero naval que terminaría su carrera dirigiendo la factoría de la Sociedad Española de Construcción Naval de Reinosa1. El resultado de estos estudios fue que el nombre de López Bravo figurara en el tablón de anuncios de la Escuela en primer lugar entre todos los que habían aprobado. No obstante, se trataba de un “apto condicional”, sujeto a que el alumno aprobara también el Examen de Estado que tendría lugar en septiembre, trámite que también superó.

Según recuerda Enrique Sendagorta, compañero de estudios, cuando conoció a Gregorio en aquellos momentos, su aspecto era muy delgado, con la palidez propia del opositor, ojos hundidos y la frente abultada2, lo que da idea del esfuerzo que tuvo que realizar para salir airoso de estos trámites.

A lo largo de los siguientes seis años, Gregorio, Enrique Sendagorta y Fernando del Molino establecerían una intensa relación de amistad que les llevó a compartir inquietudes de todo tipo. Los tres juntos preparaban los exámenes, muchas veces pasando la noche entera estudiando en casa de Gregorio. A la mañana siguiente, su madre, doña Consuelo, se presentaba con un desayuno de café y bollos suizos para comenzar con brío una nueva jornada en el palacete de la calle O’Donnell que hacía esquina con la de Narváez, donde se había establecido precariamente la Escuela de Ingenieros Navales. Examen tras examen, la superioridad de nuestro biografiado fue haciéndose cada vez más patente en lo que a resultados académicos se refería, no así en el trato con el resto de compañeros, a los que procuraba ayudar explicándoles asuntos que no habían entendido, o a resolver sesudos problemas matemáticos. Precisamente las Matemáticas le servirían para dar algunas clases particulares a alumnos de bachillerato que necesitaban un empujón, entre ellos al hijo de uno de los profesores de la Escuela de Ingenieros3. Esta normalidad llevó al director de la Escuela, Felipe Garré, a exclamar: «Es curioso que este chico, que es un superdotado, parezca normal»4. Algo parecido podrían decir el resto de profesores: Leiva, Laffita, Rodrigo, De la Cierva, Fernández Ávila…

Los alumnos tenían la posibilidad de hacer el servicio militar —obligatorio entonces y hasta 1984— durante los últimos cursos de carrera a través de La Milicia Naval Universitaria. Los estudiantes de otras escuelas y facultades tenían la opción de solicitar su ingreso en la Milicia Aérea Universitaria o en la Instrucción Premilitar Superior para el Ejército de Tierra. Se trataba de aprovechar los veranos, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, para realizar dos cursos intensivos. Una vez superados, les permitían un tercer periodo de prácticas, ya como suboficiales o tenientes de complemento de Ingenieros de la Armada, según las calificaciones que hubieran obtenido. En el caso de Gregorio, debido a su poliomielitis, era más que probable que un tribunal médico le declarara “inútil para el servicio”, o “útil para servicios auxiliares”, si bien él quiso cumplir como los demás. Incluso, según sus compañeros, se empleaba más a fondo en los ejercicios físicos que el resto, y llegaba hasta donde otros no podían5.

Los dos primeros veranos los pasó en San Fernando (Cádiz), con salidas al mar en los minadores Neptuno y Júpiter. Las prácticas, ya como oficial de complemento, las hizo en Cartagena, donde aprovechó para hacer un estudio de la estabilidad del crucero Galicia, que le valió una Medalla al Mérito Naval. Los compañeros de Gregorio destacan de esta época su sobriedad, a la hora de las salidas fuera del cuartel o del barco para esparcirse. Lo normal era que las economías de los cadetes se resintieran a finales de mes como consecuencia de los gastos que alegremente habían hecho en los primeros días, pero no era el caso de Gregorio, capaz de administrarse desde el principio, renunciando a alguna cerveza o a un plato más caro, aunque tampoco pusiera reparos en invitar cuando le tocaba a él6.

En este tiempo de milicia universitaria conoció a Miguel Salís Balzola, ingresado en el hospital de San Carlos en San Fernando, con una dolencia de pulmón. Estaban encuadrados en distintos grupos y los cadetes de la sección de Salís se encontraban embarcados, por lo que no recibía visitas, tampoco de sus familiares. No sabemos cómo se enteró Gregorio de estas circunstancias, pero su reacción fue la de acudir con frecuencia a visitar al compañero y procurar que no se sintiera solo.

En junio de 1947, a sus 23 años, Gregorio termina los estudios de Ingeniería Naval con el número uno de su promoción y el Premio Nacional de la especialidad. Posteriormente obtendría el grado de doctor en Ingeniería Naval. Apenas un mes más tarde logra su primer contrato laboral en la Naval de Sestao. En este momento ya tiene novia formal en Bilbao y parecía lógico que quisiera trabajar allí. Se traslada a la capital vizcaína junto a otros cuatro compañeros de promoción, entre ellos Enrique Sendagorta. Mientras que a Gregorio lo destinan a la Oficina de Proyectos de Buques, a Enrique lo llevan a la sección de Montaje de Motores. Diariamente los dos tomarían el tren de las 7:45 de la mañana en Bilbao para acudir a sus puestos de trabajo.

Eran años de carencias de todo tipo; desde acero y tubos hasta cables, por lo que hubo que improvisar en muchos aspectos para salir adelante. Por ejemplo, para poder trabajar en el turno de noche hubo que recurrir a un grupo electrógeno que se alimentaba a través del motor recuperado de un submarino hundido ¡en la Primera Guerra Mundial!7. El director de la factoría era en aquellos momentos Rafael Cardín Fernández, un hombre con dilatada experiencia en aquel puesto8.

A Sendagorta le tocaría sustituir a Gregorio en dos ocasiones: cuando López Bravo se traslada a la factoría de Matagorda, él se quedaría al frente de la Oficina de Buques, y cuando Gregorio dejó la Dirección General de Comercio Exterior para ir a dirigir el Instituto de Moneda Extranjera, Enrique se haría cargo de la primera vacante.

A lo largo de su vida, Gregorio tendrá una especial sensibilidad hacia sus colegas ingenieros. Fue presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y del Instituto de Ingenieros Civiles de España. Entre la documentación legada por la familia López-Bravo Velasco al Archivo de la Universidad de Navarra hay numerosas cartas en las que el ministro se dirige a presidentes o directores generales de empresas de ingeniería para solicitar puestos de trabajo en favor de ingenieros recién graduados.

Con motivo de la celebración de un aniversario de la promoción de ingenieros navales del 47, Gregorio organizó una fiesta campera en una finca de los Gomendio, en Colmenar. Soltaron una vaquilla y los ingenieros se echaron al ruedo para recibir algún que otro revolcón. También Gregorio dio el salto y se puso a dar unos capotazos al animal, sin sufrir ningún percance. Uno de los compañeros de promoción comentó: «Este tío lo hace todo bien, hasta torear»9.

Como ingeniero perteneció a la Institution of Naval Arquitects y a la Association Technique Maritime et Aéronautique del Reino Unido y Francia respectivamente.