1,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lebooks Editora

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

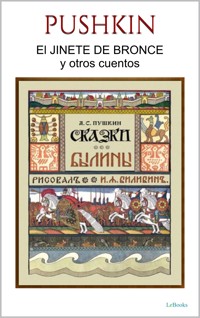

El jinete de bronce, La hija del capitán y La nevasca representan una profunda exploración de la identidad rusa, los dilemas morales y las tensiones entre el individuo y el destino, enmarcadas en contextos históricos y sociales claves del Imperio ruso. Aleksandr Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, utiliza estas obras para examinar tanto los dramas íntimos de sus personajes como las fuerzas históricas que los rodean, con un estilo narrativo que combina lirismo, ironía y aguda observación social. En El jinete de bronce, Pushkin retrata el conflicto entre el hombre común y el poder del Estado, encarnado en la figura monumental de Pedro el Grande. A través de la historia de Evgueni, un joven humilde arrasado por una inundación y por la indiferencia del poder, el poema plantea cuestiones sobre el progreso, el sufrimiento individual y el costo humano del desarrollo imperial. La hija del capitán, por otro lado, se sitúa en el contexto de la rebelión de Pugachov y narra un relato de amor, lealtad y honor en tiempos de caos. Pushkin equilibra la ficción con la historia para mostrar la formación del carácter moral en medio de la violencia y la incertidumbre política, haciendo de esta obra un relato fundamental para comprender la construcción de la identidad nacional rusa. Finalmente, La nevasca, una de sus narraciones breves más conocidas, ofrece una visión romántica y misteriosa del destino y del amor contrariado. Con una mezcla de humor sutil y giros inesperados, Pushkin reflexiona sobre la naturaleza imprevisible de la vida y la ironía de las circunstancias humanas. Desde su publicación, estas obras han sido celebradas por su riqueza estilística, su profundidad psicológica y su capacidad para retratar el alma rusa con precisión y belleza. Al abordar temas universales como el conflicto entre el individuo y el poder, la fuerza del amor y la inevitabilidad del destino, Pushkin ha asegurado su lugar como un pilar de la literatura mundial. Su legado perdura no solo en la lengua rusa, sino también en la conciencia literaria universal.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Aleksandr Pushkin

EL JINETE DE BRONCE Y OTROS CUENTOS

Sumario

PRESENTACIÓN

EL JINETE DE BRONCE

PRÓLOGO

LA HIJA DEL CAPITÁN

LA NEVASCA (1831)

PRESENTACIÓN

Aleksandr Pushkin

1799 – 1837

Aleksandr Pushkinfue un escritor, poeta y dramaturgo ruso, ampliamente reconocido como el padre de la literatura rusa moderna. Nacido en Moscú en una familia noble con ascendencia africana por parte de su bisabuelo, Abram Hannibal, Pushkin es conocido por su estilo lírico, su dominio del idioma ruso y su capacidad para unir la tradición literaria europeia com o espírito russo. Su obra sentó las bases del lenguaje literario ruso contemporáneo y ejerció una profunda influencia en generaciones posteriores de escritores.

Infancia y Educación

Aleksandr Serguéievich Pushkin nació el 6 de junio de 1799. Desde temprana edad mostró gran talento literario, influenciado tanto por los clásicos franceses como por el folclore ruso, que escuchaba de su aya, Arina Rodiánovna. Estudió en el Liceo Imperial de Tsárskoye Seló, una prestigiosa institución educativa cerca de San Petersburgo, donde comenzó a destacar como poeta. Fue allí donde escribió muchos de sus primeros poemas, mostrando ya una sensibilidad y un dominio del verso que lo distinguirían en la literatura rusa.

Carrera y Contribuciones

Pushkin es considerado el fundador de la prosa y la poesía rusas modernas, gracias a su uso innovador del idioma y su capacidad para capturar la esencia del alma rusa. Su obra abarca múltiples géneros: poesía lírica, drama, narrativa en prosa y epopeyas históricas. Entre sus obras más destacadas se encuentra "Eugene Oneguin" (1833), una novela en verso que explora temas como el amor no correspondido, la superficialidad de la alta sociedad y el destino del individuo en un mundo indiferente.

En obras como "Boris Godunov" (1825), una tragedia histórica, y "La Dama de Picas" (1834), un cuento de misterio y obsesión, Pushkin demostró su maestría en el desarrollo de personajes complejos y en la exploración de pasiones humanas universales. Su cuento "La Hija del Capitán" (1836) es también una de sus contribuciones más reconocidas a la narrativa histórica rusa.

Pushkin desafió con frecuencia la censura del régimen zarista, y sus obras, aunque populares, fueron muchas veces objeto de vigilancia. Su espíritu rebelde y su compromiso con la libertad individual lo pusieron en conflicto con las autoridades, lo que llevó a su exilio interno en varias ocasiones.

Impacto y Legado

Pushkin revolucionó la literatura rusa al crear una nueva forma de expresión que combinaba la claridad y elegancia del francés con la riqueza y musicalidad del ruso. Su influencia se extiende a autores como Dostoyevski, Tolstói y Turgénev, quienes vieron en Pushkin no solo un modelo estilístico, sino también un explorador profundo del carácter y destino rusos.

Además de su aporte literario, Pushkin es un símbolo cultural de Rusia. Su capacidad para capturar la complejidad del espíritu humano, su amor por la libertad y su defensa de la dignidad individual lo han convertido en una figura emblemática no solo en la literatura, sino en la conciencia nacional rusa.

Aleksandr Pushkin murió trágicamente a los 37 años, el 10 de febrero de 1837, tras ser herido en un duelo provocado por rumores de infidelidad que involucraban a su esposa, Natalia Goncharova. Su muerte prematura conmocionó a toda Rusia, y desde entonces su figura ha sido venerada como la de un mártir de la cultura.

Hoy, Pushkin es considerado el mayor poeta de Rusia y uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Su legado sigue vivo no solo en los textos literarios, sino también en la cultura popular, la música, el cine y la educación. Su lengua, su estilo y su visión del mundo marcaron un antes y un después en la literatura rusa, consolidando su lugar como su fundador indiscutible.

Sobre la obra

El jinete de bronce, La hija del capitán y La nevasca representan una profunda exploración de la identidad rusa, los dilemas morales y las tensiones entre el individuo y el destino, enmarcadas en contextos históricos y sociales claves del Imperio ruso. Aleksandr Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, utiliza estas obras para examinar tanto los dramas íntimos de sus personajes como las fuerzas históricas que los rodean, con un estilo narrativo que combina lirismo, ironía y aguda observación social.

En El jinete de bronce, Pushkin retrata el conflicto entre el hombre común y el poder del Estado, encarnado en la figura monumental de Pedro el Grande. A través de la historia de Evgueni, un joven humilde arrasado por una inundación y por la indiferencia del poder, el poema plantea cuestiones sobre el progreso, el sufrimiento individual y el costo humano del desarrollo imperial.

La hija del capitán, por otro lado, se sitúa en el contexto de la rebelión de Pugachov y narra un relato de amor, lealtad y honor en tiempos de caos. Pushkin equilibra la ficción con la historia para mostrar la formación del carácter moral en medio de la violencia y la incertidumbre política, haciendo de esta obra un relato fundamental para comprender la construcción de la identidad nacional rusa.

Finalmente, La nevasca, una de sus narraciones breves más conocidas, ofrece una visión romántica y misteriosa del destino y del amor contrariado. Con una mezcla de humor sutil y giros inesperados, Pushkin reflexiona sobre la naturaleza imprevisible de la vida y la ironía de las circunstancias humanas.

Desde su publicación, estas obras han sido celebradas por su riqueza estilística, su profundidad psicológica y su capacidad para retratar el alma rusa con precisión y belleza. Al abordar temas universales como el conflicto entre el individuo y el poder, la fuerza del amor y la inevitabilidad del destino, Pushkin ha asegurado su lugar como un pilar de la literatura mundial. Su legado perdura no solo en la lengua rusa, sino también en la conciencia literaria universal.

EL JINETE DE BRONCE

I – EL JINETE DE BRONCE Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU COMPOSICIÓN

Terminado en 1833, cuando a su autor le quedaba poco más de tres años de su breve y azarosa vida. El jinete de bronce está considerado una de las obras señeras de la madurez de Pushkin, si es que el término madurez agrega algo a una producción que, como la de Mozart (con quien ha sido acertadamente comparado), posee ya en sus manifestaciones más tempranas el sello de la perfección artística.

El príncipe Mirsky, con la libertad y perentoriedad de juicio que le eran propias y que no se privó de ejercer ampliamente, resumió de este modo en su Historia de la literatura rusa lo que un ruso cultivado opinaba de la obra que nos ocupa:

"El jinete de bronce… el último gran poema narrativo de Pushkin, puede aspirar por motivos substanciales a una preeminencia absoluta… El clasicista, el romántico, el realista, el simbolista y el expresionista coinciden todos en apreciarlo… La grandeza del poema subyace particularmente en el hecho de que Pushkin no intenta reconciliar aquí [los derechos de la comunidad, representados por Pedro el Grande con los del individuo, representados por el desdichado Eugenio] en ninguna armonía superior… y el resultado del conflicto moral queda en tablas — sin ser resuelto — . La concentrada tersura y plenitud de sus versos, el vocabulario estrictamente realista pero saturado de la más profunda expresividad, la majestad del movimiento, las inabarcables perspectivas internas abiertas por cada palabra y por su totalidad otorgan al poema un peso poético que justifica de lleno su aceptación como el mayor ejemplo en ruso de gran poesía".

El poema describe en sus 481 versos la inundación que asoló San Petersburgo el 7 de noviembre de 1824. Tras un exordio en el que se ensalza la figura de Pedro el Grande, fundador de la ciudad, y el esplendor y florecimiento de la misma, el autor entrelaza en las dos partes siguientes la descripción de la calamidad natural mencionada con la peripecia vital de Eugenio, un pobre funcionario que pierde a su novia en la riada, enloquece de dolor y, una noche de desesperación, apostrofa a la estatua del zar que se eleva en la plaza hoy de los Decembristas, a las orillas del Neva. En su delirio le parece que la efigie de bronce le persigue por todo San Petersburgo para castigarle por su audacia. A partir de entonces, el desgraciado vaga sin rumbo fijo, sumido en el recuerdo de aquella terrible noche hasta que, con el deshielo, le encuentran muerto en un islote en la desembocadura del gran río, en el umbral de la casa, arrastrada hasta allí por la crecida, y que suponemos ser la de su novia que pereciera durante las inundaciones.

Sobre este deprimente "fait divers", que a nosotros tal vez nos parezca tan "ruso", mirándolo con la perspectiva del que conoce la gran literatura del siglo XIX en dicha lengua, borda Aleksandr Sergueyevich Pushkin (1799-1837) una de sus más perfectas y misteriosas creaciones, que ha suscitado en el último tercio de aquel siglo y en el nuestro una inmensa masa de exégesis (en gran parte marxista) que trata de explicar lo que significa esta amarguísima "parábola" digna de Kafka sobre el horror y la futilidad de la condición humana enfrentada a la Naturaleza, al Poder Supremo o a sus propias pesadillas.

El primer borrador "en limpio" de El jinete de bronce está fechado con maníaca exactitud el 31 de octubre de 1833 a las 5.05 de la madrugada, pero existen pocas referencias que permitan documentar la gestación de la obra. Puede que las fuentes de inspiración se remonten a 1828, ya que en ese año un conocido del autor relata cómo éste había distraído a los asiduos de un salón que frecuentaba con la historia de un funcionario que había perdido a su novia en una inundación. Otros, incluso, se dirigen a la obrita teatral El convidado de piedra en la que la estatua del comendador persigue a Don Juan hasta llevárselo a los infiernos.

El poema fue pergeñado y pulido hasta darle la última mano en la finca que el autor poseía en la localidad de Boldino, y se vio, probablemente, influido por los trabajos de documentación que Pushkin había emprendido sobre la época y la figura del zar reformador, Pedro I, y que culminarían en su Historia de la rebelión de Pugachóv (1834) y en la novela corta La hija del capitán (1835) que, por el hecho de estar en prosa y por su sencillez más aparente que real se ha convertido en la obra, traducida, más popular del escritor.

Desde 1826 las condiciones de trabajo de Pushkin se hallaban sometidas a un curioso método de censura del que él parece haber sido el único "beneficiario" a lo largo de la historia: su censor no era otro que el propio emperador reinante, Nicolás I, que le había perdonado sus contactos y simpatías profundas hacia los conspiradores liberales — los Decembristas — que en 1825 habían conspirado contra su trono. A cambio, el propio zar, consciente de la valía del escritor, se había constituido en su censor y a él tenía Pushkin que remitirle cuanto salía de sus manos con pretensiones de ser publicado.

Con el tiempo, Nicolás I, que no tenía, tal vez, tiempo ni gusto para versos, se había descargado de su "trabajo" de censor en el conde Benckendorff, que dirigía la tristemente célebre policía secreta agrupada en torno a la tercera sección, y que sabedor de que Pushkin tenía una irreprimible tendencia a burlarse de casi todo, le abrumaba con sus nimias correcciones en las obras que se le sometían.

Pushkin prefirió esta vez dirigirse personalmente y sin intermediarios al propio emperador, enviándole el manuscrito de El jinete de bronce, del que esperaba no sólo fama y reconocimiento sino también algún beneficio económico para su cada vez más apurada situación financiera.

Quiso la suerte que Nicolás I se tomase concienzudamente (como solía hacer con todos sus deberes) el de examinar cómo se había retratado a su egregio antepasado en este poema aparentemente tan anodino, y una vez puesto a ello, el lápiz del zar no paró de tachar o de marcar lo mucho que consideraba inapropiado. He aquí algunas muestras, para asombro del lector de hoy, que nada puede considerar más inocente, elogioso o pertinente que los pasajes vetados por el monarca:

— La personificación de la ciudad de Moscú como una zarina viuda que se ve obligada a ceder el paso a la esposa de su hijo, representada por San Petersburgo (versos 39-42).

— La utilización de la palabra kumir (ídolo), aplicada a la estatua de Pedro, debido a las connotaciones paganas que podría suscitar en la mente del lector (¡!).

— El apostrofe a Pedro como "arquitecto de milagros", también por sus posibles resonancias blasfemas.

— El pasaje que empieza con el verso 420 y que, precisamente, es el que posee tintes más elevados y filosóficos.

— El término istukán (monstruo), para designar el grupo escultórico por su descomunal tamaño y terrible aspecto en la obscuridad de la noche.

— Los versos 426 a 451, que contienen el monólogo del alucinado Eugenio y su vertiginosa huida.

Todo ello, y sin entrar aquí en las razones psicológicas, de gusto literario o de exigencia de respeto a las personas reales que pueden haber orientado las críticas de Nicolás I, transformaba esta obra fría y enigmática en un cuento trivial, en una balada romántica y fantasmagórica a cuya publicación, tal como habría quedado después de las enmiendas, renunció Pushkin con toda razón.

Sólo el exordio vio la luz en vida del poeta, aunque éste, en 1836, intentó de nuevo que el poema entero "pasara" la censura, después de haberlo sometido a mínimos retoques que no desnaturalizaban su esencia, pero la muerte de Pushkin, en enero de 1837, hizo que esos esfuerzos resultaran baldíos.

El manuscrito original, una vez muerto su autor, pasó a ser propiedad de su amigo, el célebre Zhukovsky, quien lo dio a la estampa en 1841, si bien en la versión enmendada y desvirtuada a que lo había reducido la crítica de Nicolás I, y ésta fue la forma en que atravesó todo el siglo xix.

Bajo este aspecto anodino el misterioso e inquietante "relato de Petersburgo" pasó a ser considerado uno más de los cuentos en verso de su autor, incluso un mero "bosquejo" (en ruso nabroski), como lo denominó aquel espíritu atormentado que fue Dmitri Merezhkovsky, que tan bien predispuesto estaba para comprender el carácter de pesadilla del poema y su fascinación con la figura de Pedro el Grande.

Entre 1880 y 1909 se fue publicando un texto cada vez más depurado, aunque la base del mismo lo constituyese el ejemplar censurado de 1834 y 1836, del que se retenían poco a poco menos correcciones de la censura. Pero cuesta creer, aunque sea cierto, que sólo en 1978 pudiera ver la luz un texto tan exacto y fiel como lo hubiera deseado su autor, gracias a los esfuerzos beneméritos de N. V. Izmailov y O. S. Solovyova, que examinaron y cribaron, por así decir, todo el material manuscrito pushkiniano que pudiera atesorar la más mínima referencia al poema.

II – ESTRUCTURA Y FORMA DE EL JINETE DE BRONCE

La obra posee una estructura tripartita evidente en la que la mayor parte de la crítica ha creído advertir una marcada disonancia entre el exordio y las dos partes que le siguen. En efecto, el exordio pone en escena a Pedro el Grande vivo, contemplando en las desoladas marismas de la desembocadura del Neva el infinito y decidiendo construir su nueva capital — San Petersburgo — con fines militares (amedrentar el poderío sueco), comerciales (abrir un gran emporio costero para las mercancías de Moscovia y los tratos y contratos internacionales) y políticos (abrir una ventana a Europa, en frase que luego acuñaría el italiano Algarotti) para reformar y modernizar Rusia y empezar a desempeñar un papel de gran potencia en el concierto europeo.

A continuación, el poeta retoma la tradición de la oda rusa del siglo xviii y prorrumpe en una celebérrima invocación a la magnificencia de la nueva ciudad, cien años después del cuadro anterior, deseándole que crezca en belleza y permanezca para siempre.

Con este tono ditirámbico contrasta el prosaísmo de las Partes I y II, donde el protagonista pasa a ser un funcionario joven y de poca categoría administrativa, que lo pierde todo en la crecida del río. El tono del exordio y sus acordes se escuchan de nuevo, en una impresionante modulación, en los versos que describen el grupo escultórico fundido por Falconet en honor de Pedro el Grande, y en el apostrofe al mismo del pobre funcionario. El mundo neoclásico, pindárico y solemne con que se evoca al zar y su soberbia ciudad dan paso a un escenario de pesadilla en el que un "monstruo", un "leviatán" de bronce persigue y empuja a la destrucción a uno de sus desventurados súbditos. Aquí casi se comprenden los recelos de Nicolás I y sus reticencias ante el tratamiento literario experimentado por la figura histórica de su antepasado. Y también es cierto que, desde un mero punto de vista estilístico, se perciben las suturas entre el exordio y el resto del poema, o, por mejor decir, la ausencia de las mismas (lo que el tan denostado Boileau denominaba "el arte de las transiciones"), si bien ello no atente a esa unidad interna que el lector moderno, avezado a digerir estructuras formalmente mucho más discordes e inconexas, reconoce por sí mismo o reconstruye, con mayor o menor dificultad, a posteriori.

Como en casi todas las obras maestras de Pushkin, son los diversos niveles de lenguaje, entremezclados y sabiamente conjugados, los que confieren al poema original la propiedad, la gracia, la nobleza, la elevación, el patetismo, la ironía virtuosística que, necesariamente, se pierden en toda traducción.

Pushkin emplea aquí la dicción sentenciosa y grandilocuente de sus predecesores rusos neoclásicos en el exordio, el lenguaje coloquial, paternalista, para la vida de Eugenio y sus frustrados sueños de abrirse camino, las metáforas y símiles de la épica para la crecida del río, el tono augusto y misterioso de la lírica árabe y hebrea — que había intentado reproducir en sus Paráfrasis del Corán y en El Profeta — para poner ante nuestros ojos a ese conquistador egipcio o asirio en que se ha convertido el ídolo de Pedro el Grande. Lo cómico y lo trágico se codean aquí, como en la comedia española del Siglo de Oro, y no se me ocurre otra comparación más apta para tratar de dar una idea de la fantasía, de la riqueza y de la variedad de registros de que dispone el gran maestro ruso, mientras que su perfección formal y la opulencia de sus rimas recuerdan la soltura y estudiada facilidad de Lope o de Calderón en su dominio del instrumento.

Aunque El jinete de bronce ha adquirido una posición y un "status" especialísimos en la producción poética de Pushkin, desde el punto de vista de género y forma, cabría incluírsele en el grupo de los poemas largos, en ruso simplemente "poemas", que es el término empleado para distinguirlos de las poesías líricas. En este sentido ocupa su lugar en la lista que comienza con Ruslán y Lyudmila (18171820), continúa con El prisionero del Cáucaso (1820-1821), la irreverente Gabrilíada (1821), Los bandidos (1821-22), La fuente de Bajchisaray (1822), Los gitanos (1824), El conde Nulin (1825), Poltava (1828) y culminaría con Yevguieni Onieguin, el más extenso, multiforme y rico en arte y experiencia de la vida de los anteriormente mencionados. Todos ellos son de carácter marcadamente romántico en sus asuntos y tratamiento y, aunque no desdeñan a veces la forma dialogada, son eminentemente narrativos. Cuando Pushkin se enfrenta con El jinete de bronce, tiene, pues, a sus espaldas una práctica de quince años en el manejo del poema largo, cuya experiencia aprovecha con el dominio propio de su edad madura.

Por último, hay un detalle estilístico al que desearíamos hacer referencia. Se trata del reiterado uso de los encabalgamientos que Pushkin emplea a lo largo del poema para dar dinamismo al relato y reflejar la violencia de los fenómenos naturales o el carácter acelerado de la peripecia. Hemos intentado, por ello, reproducirlos en nuestra versión, sin que nos pareciera una cómoda licencia de traductor, sino un eco del propio original ruso.

III – LA ESTATUA DE PEDRO EL GRANDE

La figura del zar Pedro I (1672-1725) fue objeto en Rusia durante los siglos XVIII y xix de una veneración rayana en el culto religioso y ni siguiera la historiografía marxista, que aplicó su falsilla a toda la historia rusa anterior a la Revolución, se permitió, salvo contadas excepciones, poner en duda el carácter casi providencial del autócrata que cambió el rumbo de la Moscovia medieval y bizantina en la Edad Moderna.

Catalina 11, que reinó de 1762 a 1796, se identificó de tal modo con aquella gran figura, tanto más cuanto que ella no era rusa de nacimiento y su legitimidad la debía a su matrimonio con un lejano descendiente de aquel zar.

Cuando surgió en su mente el proyecto de un monumento a Pedro fue Diderot (que formaba parte de un amplio grupo de enciclopedistas e ilustrados generosamente remunerados por ella para que cantasen sus alabanzas por toda Europa) quien le sugirió el nombre de un escultor, francés naturalmente, Etienne Maurice Falconet (1716-1791), considerado el más apropiado para realizar la estatua de quien había asentado los cimientos de la gloria de los Románov.

Falconet y sus ayudantes tenían las ideas muy claras acerca de cómo había de representarse a Pedro, y habían descartado de antemano — no sin haberse documentado extensamente acerca del personaje — cualquier caracterización folklorista o cortesana en cuanto a atuendo y actitud: Nada de atavíos propios de la vieja Moscovia (contra los que había luchado el zar durante todo su reinado) ni de pelucas a lo Luis XIV. Pedro llevaría una corona de laurel como alusión a sus victorias y un atuendo vagamente grecorromano, o lo que en el siglo XVIII se entendía por tal. Pisoteada por los cascos del caballo, una serpiente simbolizaría a la consabida envidia que el genio encuentra — por definición — en su camino y a la que tiene que aplastar sin contemplaciones para lograr su cometido. Con una mano haría encabritarse a su corcel, símbolo tal vez de Rusia (como Pushkin pretende en su poema) y con otra "extiende su mano bienhechora sobre el país por donde cabalga, mientras asciende a un risco… emblema de las dificultades que ha superado" (Voltaire). Esta idea de la roca material como imagen del ascenso del genio por lo escarpado — ad astra per aspra — la recogió Rádischev (1749-1802) en una de sus obras, constituyendo así el primer testimonio literario que tenemos del mito de Pedro en la literatura rusa.

La estatua, tras infinitas vicisitudes, fue erigida públicamente el 7 de agosto de 1782 a las orillas del Neva, cerca de la catedral de San Isaac (la antigua, hoy desaparecida, y que fue sustituida en el siglo xix por la actual, obra de Montferrand y de aquel extraordinario genio español, Agustín de Betancour, que murió en San Petersburgo al servicio de los zares), no lejos de la isla Vasilievsky y del Almirantazgo, monumento éste estrechamente asociado con el zar reformador.

Un dato interesante lo constituye el relativo al pedestal que, como hemos visto, adquirió ya en el siglo XVIII su propio significado simbólico. Se trata de un gigantesco bloque de granito de Finlandia, descubierto por un campesino a doce verstas de la ubicación de la ciudad y sobre el que, según la tradición, gustaba Pedro de subirse para contemplar el paisaje. El traslado por mar y tierra de la roca descomunal constituyó una de las hazañas de la ingeniería técnica rusa de la época y mereció ser conmemorado con la acuñación de una medalla.

El bellísimo contraste entre la abrupta escarpadura del pedestal y la elegancia de la estatua de Falconet, con sus ecos de la efigie de Marco Aurelio en el Capitolio, contribuyó, sin duda, a grabar en el cerebro del pueblo la imagen de Pedro domeñador de los elementos, triunfador de los obstáculos y transformador de su patria que Pushkin habría de plasmar con un arte consumado mediante la evocación, el apostrofe directo y la mágica animación — en el sentido latino del término — de la estatua de bronce a la carrera en el San Petersburgo nocturno.

IV – SAN PETERSBURGO Y LA INUNDACIÓN DE 1824

El poema describe un hecho real, como establece claramente el propio Pushkin en una breve nota preliminar: "Lo descrito en este relato se basa en la realidad. Los pormenores de la inundación están tomados de la prensa de la época. Los curiosos pueden verificarlos con las noticias recogidas por V. N. Berkh". Pushkin se curaba así en salud, ya que él no había sido testigo de los acontecimientos por hallarse por aquel entonces en la finca paterna de Mijáilouskoye.

El Berkh al que el poeta se refiere era Vasily Nicolayevich (1781-1834), que había publicado un Estudio histórico detallado de todas las inundaciones acaecidas en San Petersburgo (1832), en donde se hace mención del decreto de Pedro el Grande correspondiente a 1715 que ordenaba que se observaran cuidadosamente las oscilaciones del nivel del Neva. Para que el "lector curioso" pueda comparar la versión cuasioficial de lo ocurrido con la elaboración poética pushkiniana, he aquí la descripción de Berkh:

"El 6 de noviembre de 1824, día anterior a la inundación, el tiempo fue muy malo. La lluvia y el viento helado contribuyeron, desde por la mañana, a la sensación de humedad. El viento arreció por la tarde y las aguas del Neva empezaron a subir… Por la noche estalló una espantosa tormenta… Al amanecer vimos que el agua de los canales seguía subiendo y se agitaba… las muchedumbres se agolpaban a las orillas del Neva cuyas olas encrespadas golpeaban contra los parapetos de granito con un fragor de trueno. La capa de agua se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista y parecía estar hirviendo como un remolino cuyo oleaje, empujado contracorriente, estallaba en torbellinos atronadores… La gente escapaba como podía a guarecerse en las casas que aún estaban en pie, o hacia las orillas o se subía a los tejados y puertas que iban flotando. Las aguas no paraban de subir, el viento se seguía levantando y, al fin, las aguas encrespadas del golfo de Finlandia se abatieron sobre la ciudad entera. El Neva, al chocar con un obstáculo en su curso que le impedía descargar sus aguas en el mar, se elevó por encima de sus márgenes, desbordó los canales y reventó las alcantarillas, estallando en las calles como si fueran fuentes… los sótanos y bodegas y otras partes bajas de los edificios se inundaron inmediatamente… la Plaza del Palacio quedó convertida en un enorme lago que se vaciaba por la Avenida Nevsky a la altura del puente Anichkov, como si de un río se tratara… Gran parte de las casas se vio arrastrada por la corriente, las verjas fueron arrancadas de cuajo y las calles estaban atiborradas de maderos, troncos e incluso cabañas. Entre las dos y las tres de la tarde las aguas empezaron a bajar y durante la noche las calles se fueron vaciando…"

Pushkin tomó de este relato y de otros menos conocidos los detalles que precisaba para su obra, y los siguió tan fielmente que muchos son fácilmente reconocibles en su forma versificada.

V – EL JINETE DE BRONCE EL MITO DE SAN PETERSBURGO

Pedro el grande y la capital por él fundada se han convertido para millones de lectores en los verdaderos protagonistas del poema. Eugenio, el chupatintas enajenado, aporta a esta evocación de un ídolo y de su "templo" el minúsculo elemento humano antes de ser aplastado por esos dos titanes en una confrontación tan desigual que la caracterización tradicional de los héroes románticos no nos sirve para la comprensión del conflicto. Y el conflicto se desarrolla en San Petersburgo, una de las ciudades mágicas de la tierra cuya belleza tenía para los rusos del siglo XIX algo de extraño y diabólico que creyeron adivinar en la obra de Pushkin.

El exordio del poema contiene ese encendido elogio a la gran ciudad del Norte al que hemos hecho referencia tantas veces y que comienza con el verso celebérrimo:

"Te amo, creación de Pedro, amo tu aspecto…", pero Pushkin no fue el primero ni el último en sucumbir ante su atractivo. Muchos le siguieron por ese camino y tal vez las únicas voces discordantes fueron la de Gógol y la de Dovstoyevsky, que veían mas bien en ella una ciudad construida con la sangre de miles de inocentes anónimos, ajena al alma y a las tradiciones de la vieja Rusia, teatro de hielo dominado por un demonio burlón que juega con la miseria, la angustia y la locura de sus gentes.

Los extranjeros que viajaron por Rusia abundaron sobre todo en la opinión estetizante que deriva del exordio de El jinete de bronce, como lo hicieron Alejandro Dumas y ese estilista impecable que fue Teófilo Gautier. Sólo el marqués de Custine se permitió denigrar con pedantería la arquitectura neoclásica de la ciudad, tachándola de mezquina, fría, teatral y fuera de lugar por su pureza grecorromana, que él únicamente concebía como adecuada a los paisajes soleados del Mediterráneo.

Los críticos rusos han analizado concienzudamente el exordio del poema y han destacado el carácter de oda a San Petersburgo que reviste el pasaje que comienza con el verso citado más arriba, y han rebuscado en la literatura anterior a Pushkin para encontrar posibles fuentes para el mismo. No les ha sido difícil hallarlas en la obra de Bátyushkov (1787-1855), cuyo ensayo Paseo a la Academia de Bellas Artes (1814) contiene en germen casi todos los elementos que Pushkin combinaría más tarde, incluida la referencia a Pedro el Grande, a sus proyectos bélicos contra Suecia y a la desolación que reinaba en esa comarca antes de que se iniciara la construcción de la ciudad.

Era Bátyushkov un caballero del siglo XVIII, autor de un puñado de poemas de rara perfección y de fragmentos de prosa de extraordinaria sensibilidad que hoy llamaríamos prerromántica y que, desgraciadamente, apenas tienen lectores. Vale la pena comparar la magia de Pushkin con la prosa, llena de resonancias, de aquel otro poeta que sobrevivió a todos los de su generación tras las rejas de un manicomio:

"Ayer por la mañana, mientras miraba tras los cristales, me entregué a sueños tan dulces que no podría describírtelos cabalmente; el libro y lo en él leído se me olvidó por completo. Sólo recuerdo que al contemplar el Neva y los magníficos muelles en que los habitantes de Petersburgo, debido a la costumbre, apenas reparan, al admirar las incontables gentes que pasaban bajo mi ventana, esa mezcla de todas las naciones entre las que reconocí ingleses y asiáticos, franceses y calmucos, rusos y finlandeses, me pregunté a mí mismo: ¿Qué había aquí antes de que se construyera Petersburgo? Tal vez una pineda, un espeso bosque de abetos, quizás una marisma recubierta de musgo, de matas de bayas; más cerca de la costa, la cabaña de un pescador con sus redes y los toscos aperos de ese mísero oficio. Tal vez el cazador se llegase hasta aquí con cierto trabajo…

"Todo estaba en calma. Raras veces osaba una voz humana quebrar el silencio de estos salvajes y sombríos desiertos. Pero ¿y ahora?… En mi cerebro contemplé a Pedro, quien por vez primera oteaba los ribazos del salvaje Neva y que hoy son tan hermosos… Una gran idea germinó en la mente de aquel gran hombre: “Aquí habrá una ciudad” se dijo, “que será el asombro del orbe. A mi llamado acudirán aquí las Artes y los Oficios, y estos Oficios y estas Artes y lo que constituye una ciudad junto con las Leyes, domeñarán a la Naturaleza misma. Así habló y Petersburgo surgió de la salvaje ciénaga”".