Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Océano Gran Travesía

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Ficción

- Sprache: Spanisch

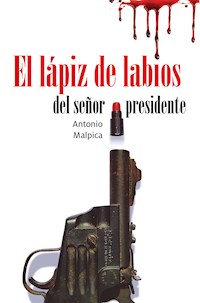

Vélez es un anodino oficinista maniático de la limpieza y poco aficionado a los sobresaltos que un día recibe la invitación para reunirse con los exalumnos de su antigua escuela preparatoria. Pero el reencuentro se convierte en pesadilla cuando en el yate donde están celebrando la fiesta, Vélez y sus compañeros son abordados por unos piratas que asesinan frente a sus ojos a una de sus antiguas amigas. En ese momento, Vélez descubre que ha sido elegido para desentrañar un juego macabro con el fin de evitar nuevas muertes. Abrumado e incapaz de resolver el enigma, Vélez recurre entonces a la ayuda de Pereira, su antiguo profesor de la preparatoria. Juntos forman una cómica y singular pareja detectivesca al estilo de Sherlock Homes y el doctor Watson; y poco a poco irán descubriendo que Vélez está implicado en una trama donde el verdadero protagonista, el anónimo autor del juego, utiliza la sombría obra de Edgar Allan Poe para mover los hilos de este misterio. Con su inconfundible sello de fino humor negro, Antonio Malpica vuelve a demostrar que es uno de los narradores más interesantes de la escena literaria en lengua española.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para mi padre, que amaba las historias de detectives.

Y para mi hijo, que anticipa los finales

—No me lo tomes a mal, eh… ¿cómo dices que te llamas? Sí. José Ramón. No me lo tomes a mal. Es su decisión, es una clase libre y pueden hacer “lo que ustedes quieran” —recuerdo que el profe elevó cuatro dedos para entrecomillar en el aire esa frase—. Solamente digo que Edgar Allan Poe no me parece la más conveniente de las decisiones si quieren hacer una adaptación teatral. Y no lo digo sólo porque el autor no sea de mi especial predilección, lo digo porque en verdad creo que tendrían que elegir adaptar alguna obra cuya trama les permita cierto lucimiento en el escenario, y de sus cuentos puedo pensar en muy pocos que no se regodeen demasiado en la languidez y la introspección. Finalmente, la mayoría están escritos en primera persona y muchos son justificaciones de la locura que lleva al narrador a cometer los más viles actos. De acuerdo, me estoy dejando llevar por el prejuicio, pero es aquí en donde, como les anticipaba, tengo que confesar que no me acaba de encantar el bigotón amigo. Estoy convencido de que la posteridad le ha perdonado muchos deslices. Por ejemplo… es totalmente inverosímil que el protagonista de “Los anteojos” se haya ido de bruces toda la historia sin caer en cuenta que estaba pretendiendo a una anciana, y no a la supuesta beldad que creía. Increíble, sin más. ¿Y qué tenemos en “La esfinge”? Sólo un tuerto con muy poco coeficiente intelectual podría caer en el autoengaño de confundir un insecto parado en una ventana con un monstruo en la lejanía. Absurdo, en verdad. Y ni hablar de todo lo que supuestamente Dupin consigue en los tres cuentos que le dieron vida, mucho antes de Sherlock Holmes, a quien tampoco rindo ninguna pleitesía. En serio creo que hay que ser un tipo con demasiada suerte, y no tanto ingenio, para acertar en todas sus deducciones. En fin… que, como verán ustedes, no simpatizo mucho con el autor norteamericano. Pese a ello, si ustedes en verdad quieren adaptar alguno de sus cuentos a la escena, adelante, José Ramón, sólo que tendrán que hacerlo tremendamente bien para convencerme de que ha valido la pena el traslado.

Eso fue, palabras más, palabras menos, lo que dijo el profe en aquella sesión del Taller de Teatro, cuando nos habló del proyecto que tendríamos que elegir para el curso que iniciaba.

—A usted no le gusta Poe y, en cambio, para mí es uno de los grandes autores de todos los tiempos. Así que estoy decidido.

Y eso otro, recuerdo perfectamente, fue lo que ahí, frente a todos nosotros, J. R. le respondió sombríamente, sin quitarle la vista de encima y sin titubear un solo momento.

LUNES

Me bajé del taxi bastante apesadumbrado. Y, aun así, no dudé en colarme al interior del edificio aprovechando que una persona salía a la carrera para hacerse del vehículo que acababa yo de dejar libre. Cargaba la misma maleta que me había llevado a La Paz, con mis mismas tres mudas de ropa sucia. Pero no había tiempo que perder, según las explícitas instrucciones, y por eso ni siquiera quise pasar a mi casa antes.

En cuanto estuve dentro de aquel viejo y oscuro edificio en la Vértiz Narvarte, me invadió un sentimiento de desamparo muy similar al que creí haber dejado atrás cuando me bajé del avión. “Todo tiene que salir bien”, me dije. “No voy a correr riesgos innecesarios. Todo va a salir perfecto. No puede ser de otra manera.”

Mas lo cierto es que dicha fórmula se me deshizo en las manos en cuanto empecé a subir las escaleras al segundo piso. No por el deterioro en las paredes, ni por las macetas con plantas muertas, ni por los vidrios rotos del cubo de las escaleras o el cochambre en el barandal… sino porque no hay modo de sentirse optimista cuando ni siquiera se sabe cuál es la propia misión en la trama. Después de todo, ya había ocurrido una muerte, y de mí dependía que no hubiese más. Lo único que llevaba conmigo era una dirección escrita en una tarjeta blanca con la negra silueta de un gato colgando de una horca como único distintivo. Y claro, la contundente orden de que cada segundo contaba.

Suspiré largamente antes de llamar a la puerta del 202. Esperaba que ahí me entregaran las siguientes instrucciones, cualesquiera que éstas fueran. O al menos una orientación más explícita. Inflé la mejilla derecha y comencé a golpearla con el dedo índice, mi más evidente tic nervioso.

Volví a llamar después de un rato ante la falta de respuesta.

—¿Quién? —dijo una voz aguardentosa del otro lado de la puerta.

Dudé. ¿Debía presentarme con mi nombre? ¿Debía decir que se me había encomendado una incomprensible misión en una playa de Baja California Sur?

—Eh… Cristóbal Vélez —solté.

—¿Quién?

—Cristóbal Vélez.

—¿Y cuál es su asunto?

¿Cuál era mi asunto?

Volví a revisar la tarjeta, esperando haberme equivocado. Pero así como había verificado el número exterior del edificio antes de pedirle al taxista que me dejara ahí, también verifiqué el número interior del departamento.

—Eh… me mandaron con usted.

—¿Quién?

—¿Podría abrir, por favor?

—Estoy ocupado.

—Por favor.

Quién sabe si algo detectó en mi voz que, finalmente, aquella persona se acercó a la puerta y, después de mirar por el ojo visor, corrió un cerrojo y abrió un huequito. Era un hombre moreno, maduro, de unos cincuenta y pico años, cabello ensortijado que iba del negro al gris, ojos grandes y avispados, pantalón de piyama, camiseta sin mangas y panza de vida sedentaria, brazos velludos y barba mal rasurada. En sus ojos grandes y oscuros había una chispa de inteligencia. Pero olía a whisky. Y apenas eran las diez de la mañana.

—Dígale a Clara que ya me dejó en los pinches calzones. Que ya no puede quitarme nada más. Así que haga favor de informarle que deje de estar chingando.

—¿Clara?

—¿No viene de parte de mi exesposa?

—No.

—Entonces haga favor…

Hice adelante el pie derecho para impedir que volviera a cerrar.

—Oiga…

Entonces lo reconocí. Seguro porque era la pieza faltante. Después de todo, venía de estar en una reunión con varios excompañeros cuyo único común denominador era la clase que habíamos tomado juntos hacía quince años.

—¿Profesor Pereira?

Sus ojos relucieron. Dejó de empujar la puerta. Me estudió por unos segundos.

—Tengo dos años de no dar clase.

—Yo estuve en el San Bernabé.

—Y tengo todavía más años de no pararme en esa escuela.

—¿Puedo pasar?

—¿Para?

—No sé… este… —titubeé. Entonces saqué mi cartera y le mostré la tarjeta. No extendió la mano para tomarla. Sólo le echó un ojo a la dirección, que correspondía a la suya.

—¿Y qué con eso?

—Si me deja entrar, le explico. Por lo pronto, me enviaron con usted. Ahí está. Es su dirección.

—Sí pero, ¿quién o qué?

—Déjeme entrar y le explico.

—Me puedes explicar perfectamente ahí, detrás de la puerta.

Hizo el amago de dejarme fuera. Empujé un poco.

—Le juro que le conviene.

—¿En qué sentido?

—¿Me permite pasar?

Bufó, malencarado. Tal vez se dio cuenta de que yo no representaba ninguna amenaza. O tal vez sólo se hartó de ese estúpido forcejeo. Abrió la puerta, al tiempo que transportaba su voluminosa humanidad de vuelta al comedor, en primer término. Arrastró los pies, que presumían un par de calcetines con los talones desdibujados. Se sentó enseguida frente a una computadora vieja con un procesador de textos abierto en la pantalla. Su pierna derecha empezó a bailotear, víctima de alguna ansiedad.

—Estoy a la mitad de algo —refunfuñó. Y se puso a teclear con dos dedos. Sobre la mesa, al lado de una taza con café frío y un vaso de cristal vacío, había un montón de hojas impresas, llenas de anotaciones en color rojo y un cenicero desbordante de colillas.

Entré arrastrando mi maleta y cerré la puerta. Al instante noté que el profe no las tenía todas consigo. En la mesa del comedor, donde trabajaba, había restos de comida vieja y platos sin lavar. En los muebles se acumulaban los papeles y los libros. La salita no era tal pues ni el sofá ni ninguno de los dos sillones tenían espacio para que se sentara nadie, sobre ellos había desde discos de vinilo viejos hasta ropa y, por supuesto, libros. En las paredes no había un solo cuadro colgado, aunque sí los tenía recargados al lado de un minibar con ruedas en el que había un montón de botellas a medio terminar.

Por reflejo abrí la ventana, que daba a la calle, y sentí un incipiente alivio.

Tal vez no sea mal momento para admitir mi más evidente falla de carácter, mi trastorno más compulsivo: no tolero la mugre y el desorden. Quise salir corriendo de ahí desde el primer momento.

—Claro. Siéntete como en tu casa, papá —gruñó el profe.

Me quedé de pie en el pasillo que conducía a dos habitaciones al fondo. Empujé con el pie una gorra de los Yankees que se encontraba en el suelo. Pensé si se vería mal que me sentara en mi propia maletita.

—¿Traes cigarros?

—No. No fumo.

Me obsequió una clara mirada de desaprobación.

Acaso tampoco sea mal momento para admitir que el profe y yo bien podríamos estar en los dos extremos más alejados de la cadena alimenticia. Yo, delgado, rubio, pálido, ojiclaro, estatura un poco más baja que el promedio, suéter cerrado y pantalones bien planchados, anteojos redondos y siempre afeitado al ras, me hallo más cómodo en sitios donde hay música de elevador, aromatizantes de chisguetito y wifi que… bueno, casi en cualquier otro lugar. No es algo de lo que me enorgullezca. Es sólo que tuve una madre que me obligó, durante toda mi infancia, a pasar la aspiradora por la sala entera si se me ocurría entrar con los zapatos puestos, ordenar mis libros por colores y usar hilo dental después de cada comida.

—¿Cristóbal Vélez? ¿Tenías un apodo o algo así?

—Me decían Vélez, nomás.

—No me acuerdo de ti, “Vélez nomás”.

—Igual ya pasaron quince años.

—Mmmta.

Siguió tecleando en la computadora mientras regalaba fugaces miradas a las hojas al lado del teclado. Dio un par de sorbos al vaso vacío que, inevitablemente lo remitían al café frío.

—Ya no doy asesorías, Vélez. ¿Para qué es la maleta?

—Si me regala unos minutos, profe…

—Pon café, “Vélez nomás”. Anda.

No dejaba de teclear con cierta pericia. Y supe que no me atendería hasta que no terminara lo que sea que estuviese haciendo. De cualquier modo, sería mejor si preparaba mi explicación, porque no sería nada fácil darla. Me habían mandado con él sin más armas que una estúpida tarjetita.

Entré en la cocina y sentí el impulso de arrojarme por la ventana. Me pregunté si habría lavado esas ollas apiladas durante toda su estancia ahí, que tal vez fuera de lustros o de décadas. Me pregunté si la cucaracha que se paseaba por la orilla de la tarja tendría nombre y su propio plato de comida. Me pregunté si el dejar morir a alguno más de mis compañeros sería tan espantoso en realidad; tal vez podría continuar con mi vida pagando un buen psiquiatra.

Sobre una de las hornillas de la estufa se encontraba una jarra de peltre con la borra de café intacta. La acerqué al fregadero y arrojé los restos por el desagüe. Luego, la enjuagué lo mejor que pude.

—¿Tiene agua Electropura, profe? —pregunté al notar que no había filtro en el grifo y después de buscar infructuosamente con la mirada algún garrafón.

—¿Tú qué crees?

Tragué saliva y llené la jarra con agua de la llave. La puse a calentar y, después de cerciorarme de que nada caminara por la puerta del refrigerador, me recargué en ésta. Estuve así hasta que hirvió el agua y eché varias cucharadas de café de un bote que estaba a la mano. Supuse que lo tomaría bien cargado, así que me di vuelo. Fui a la mesa del comedor y recuperé su taza, me deshice del café viejo y la rellené con el nuevo. Se la llevé. Dio un sorbo con cuidado.

—Perfecto. Gracias, “Vélez nomás”. Sírvete uno, anda.

—No, gracias.

—Sírvete.

—Estoy bien.

—Te sirvo yo.

—No tomo café.

—Mmmmta.

Después de un par de minutos de verlo avanzar por las aparentes correcciones que hacía al texto en la pantalla, se hartó de mis ojos en su espalda.

—Siéntate. Ahí, mira. Pon esas cosas en la mesa.

Me señaló, sin quitar la vista de su trabajo, hacia una de las cuatro sillas del comedor circular. Aparté un montón de carpetas y fólders y los puse en la mesa, abriéndoles hueco entre el mugrero que ya había ahí, compuesto también de papeles, libros, cajas de medicinas, correspondencia y cubiertos. Ocupé la silla, confrontándolo. Sobre el gabinete del CPU de la computadora, encima de la mesa, se encontraba un sobre abierto. Como un acto reflejo lo tomé. Era una carta. Su remitente me llamó mucho la atención.

—¿Sebastián Benavides? ¿El escritor? ¿Al que le dieron no sé qué premio superimportante en España?

—El princesa de Asturias —dijo arrebatándome el sobre y volviéndolo a poner sobre el CPU. Siguió tecleando. Pasaron un par de minutos.

—Qué quieres, Vélez.

Seguía en lo suyo.

—Es un asunto de vida o muerte —dije, abriendo boca con lo que me pareció más adecuado, después del análisis que había hecho recargado en el refrigerador.

Conseguí que me mirara con interés por un par de segundos.

—No mames.

Me incomodé. No poder decir groserías es otra falla de carácter mía, otro de mis TOC. Mi madre me hacía comer jabón, literalmente.

—Se lo juro, profe.

—No estoy para bromas, Vélez. Si te urge una asesoría para acabar tu tesis, no hace falta exagerar tanto.

Vi con horror cómo le daba una mordida a la mitad de una oxidada manzana que seguro llevaba una semana esperando ese momento.

—Profe… hace diez años que salí de la carrera. Fue hace quince que terminé la prepa, cuando nos vimos por última vez.

—Bueno. Igual no puedo ayudarte, sea lo que sea.

—Es que no tenemos alternativa.

—No… “¿tenemos?” —dijo con sorna mientras volvía a buscarle a la manzana un lugarcito para poder morderla.

Suspiré. Igual tenía que explicarle en algún momento y qué mejor que ahora mismo.

—Tal vez no se acuerde pero hace quince años dio un taller de teatro que… digamos… no terminó muy bien.

—No me cuentes tu vida, chamaco, que tengo que entregar esto en media hora allá en Polanco. Ve al grano.

Lo miré de los pies a la cabeza y sentí una especie de retortijón. Si yo tuviese cita para algún lugar en media hora, estaría ya bañado, peinado, rasurado y con el celular en la mano, listo para pedir un Uber, a unos centímetros de la puerta y revisando con la mirada toda la estancia, cerciorándome de que no se me estuviera escapando nada, no comiendo de una manzana podrida, tomando café con basuritas, terminando a las carreras el pendiente y, de ribete, aún en piyama. El origen del retortijón es que mi madre me echaba a la calle veinte minutos antes de la hora de entrada a la primaria, y eso que vivíamos enfrente.

En descargo de tantas alusiones a ella, diré que me quiso mucho, aunque minutos antes de morir me regañara por haberme presentado al hospital sin suéter.

Me puse de pie. Comencé a golpearme con el índice la mejilla inflada.

—Hagamos esto —dije al fin—. No lo distraigo para que termine pronto. Pero le cuento en el camino a Polanco.

—No sé si quiero que me acompañes, Vélez —refunfuñó.

—Es de vida o muerte, profe. Se lo juro.

—Y dale con eso, cabrón.

—Se lo juro.

—Ajá. ¿Y eso en qué forma me “conviene”, como prometiste en la puerta?

—Tiene razón. Le mentí.

Echó los ojos al cielo y torció la boca en una extraña sonrisa condescendiente. Recordé que siempre me había simpatizado. Y hasta cierto punto, creo que yo a también a él. Al menos en aquel tiempo en el que se acordaba de mí.

—Está bien. Hazte un té, si quieres. A leguas se ve que eres de té, de gatos y de iPhones.

—¿Tendrá chai? —concedí, aceptando valientemente la posibilidad de adquirir hepatitis o salmonela después de tomar del agua de su grifo.

—Chai, ni madres. Negro, a lo mejor. Búscale en la alacena —dijo al tiempo que volvía al mamotreto, comparando las notas en las hojas con lo que aplicaba al archivo en la computadora.

Recordé el estado de la alacena y preferí seguir viviendo sin ese té y sin enfermedades gastrointestinales. Al darse cuenta de que no me movía de mi lugar, el profe decidió apresurar las cosas.

—¿Sabes manejar? —dijo, tanteando entre las cosas sobre la mesa. Dio con unas llaves y me las arrojó—. Ve sacando el coche del estacionamiento, anda, que ya casi nos vamos.

Mientras me las ingeniaba para mover la destartalada combi del profe hacia la calle, pues había que hacerla pasar entre dos pilares del estacionamiento sin sacrificar los espejos laterales, mi mente voló, como suele pasarme en situaciones de ese estilo, hacia puntos de inflexión muy específicos de la historia en la que estoy metido.

Inconscientemente dije, con sorna, para mis adentros, “Claro, Rosi. Se ve bien. Te mando copia de mi INE”.

He de confesar que desde que mi avión procedente de La Paz había aterrizado, y mientras éste se arrastraba por la pista para acceder a alguna puerta de desembarque, inicié el ejercicio mental de las disyuntivas. Es una especie de juego en el que regreso en mi cabeza sobre los acontecimientos de mi vida para detectar en dónde estuvo el error, en qué momento exacto pude haber detenido la catástrofe. De ese modo he llegado a concluir que pude haber evitado tal choque o tal desventura amorosa de haber virado en sentido contrario al llegar a cierta encrucijada. No es que tal decisión tenga que ver con un acto consciente, la mayoría de las veces tiene que ver más bien con la suerte, pero no por ello deja de causarme tranquilidad imaginarme diciendo, por ejemplo, como en este caso, “Ojalá no hubiera contestado ese mensaje”.

Ojalá no hubiera contestado ese mensaje.

“¡Hola, Vélez! Me da gusto saludarte. ¿Cómo has estado?”

Así iniciaba el chat que Rosi Castrejón inició conmigo por Messenger dos meses atrás. Me sorprendió que me buscara directamente, a pesar de que ambos estábamos en el grupo de Facebook del San Bernabé y de repente la veía por ahí, al igual que a los otros compañeros de aquellos años de bachillerato. Recuerdo que contesté con un parco “Bien, Rosi, ¿y tú?” poniéndome, como suelo hacer, a la defensiva.

Luego vino la explicación, llena de entusiasmo.

Resultó que cierta fundación altruista con el ridículo nombre de “Memoria Viva” financiaba a generaciones enteras de exalumnos de cualquier institución para que se volvieran a encontrar en una reunión usualmente celebrada en algún lugar paradisiaco. Sólo había que inscribir a la generación, exponer los motivos en una carta y esperar. Según Rosi, la nuestra, la generación 2001-2004 del San Bernabé había sido seleccionada, gracias a la muy emotiva carta que ella misma envió a la fundación. ¿Qué había que hacer? Absolutamente nada, sólo aceptar y aguardar.

“¿Dónde está el truco?”, pregunté, desde luego. Rosi respondió que ella también había desconfiado pero que, para prueba, le habían enviado un PDF de puros testimonios de gente agradecida a quienes había modo de contactar. Ella lo hizo, contactó a unos cuantos, y sólo obtuvo entusiastas reseñas de lo estupendamente bien que se la habían pasado en el viajecito.

Apenas tuve unos minutos para pensarlo. Después de todo no se perdía nada. Recuerdo que entré a la página de la fundación y encontré todo en orden. Te explicaban que el organismo estaba patrocinado por millonarios iberoamericanos que valoraban por encima de todo los años vividos en su juventud y las amistades hechas en aquellos momentos. Su única intención era permitir que otros, como ellos, revivieran ese tiempo y lo prolongaran hasta el fin de sus días. Luego, fotos de las reuniones financiadas, llenas de gente madura sonriendo y brindando, el formato a llenar, en fin, una repasada al sitio web que me hizo responder, casi a la ligera:

“Claro, Rosi. Se ve bien. Te mando copia de mi INE.”

Ella sólo me había pedido una imagen de cualquier identificación oficial y un poco de paciencia. A las dos semanas me llegó el boleto electrónico y el número de la reserva en un hotel de lujo. Un viaje de fin de semana a La Paz sin haber desembolsado un centavo. Aunque no me encantaba la idea de volver a ver a muchos de mis excompañeros, tampoco me parecía que tuviera ningún pretexto válido para negarme a algo así. “Seguro es para vendernos algún tiempo compartido”, fue lo que pensé, sin muchos ánimos de cancelarlo de todos modos.

Fue durante el traslado por tierra del avión a la puerta 19 del aeropuerto que pensé que, de haberme rehusado o haberme inventado cualquier cosa no estaría metido en el embrollo de mi vida. Pero, como dije, hay disyuntivas que dependen más de la buena fortuna. O de una corazonada en verdad muy poderosa.

Recordé entonces, al conseguir hacer pasar la combi por entre los dos pilares sin causarle ningún raspón nuevo y con los espejos intactos, después de quince movimientos de avance y retroceso, que fue hasta que me bajé del avión en el aeropuerto de La Paz que admití que en verdad no había gato encerrado, pues en el área de recolección de equipaje me encontré con al menos cinco rostros que me remitieron al pasado, entre ellos el de Pamela García.

Habría que decir que la Preparatoria San Bernabé no era ni es de numeroso plantel. La generación 2001-2004 debió haber tenido unos cien alumnos a lo más, de los cuatro grupos conformados por grado. Yo pertenecía al Área 1. Y de ésta, al menos en ese vuelo que arribó a las 11 de la mañana, sólo me encontré con Pamela García quien, vale la pena anticipar de una vez, también estuvo en aquel Taller de Teatro del último año, impartido por el profesor Pereira, para todos aquellos alumnos que no fueran de Área 4.

Pamela se encontraba con la vista fija en la pantalla de su celular, esperando su maleta, cuando decidí acercarme. Levantó la vista. Ahora era una mujer en toda forma. Aunque en aquellos años ya era guapa, ahora sus rasgos denotaban mucha entereza. Tez apiñonada, ojos verdes, de estatura media, llevaba el cabello castaño recogido en una coleta. Portaba bermudas y una blusa holgada con los anteojos oscuros colgando del frente. Quise traer a mi mente a la Pamela de la prepa y no lo conseguí. En ese entonces era una de esas chicas que me daban miedo. Demasiado guapa y confiada, demasiado mordaz. Quería estudiar para actuaria pero ahora me parecía que ésa no fue su elección final.

—¡Vélez! ¿Cómo estás?

—Bien, Pamela. ¿Y tú?

—Pues aquí, gorreando una minivacación —remató, sonriente.

Me agradó su comentario porque de eso se trataba finalmente aquel asunto. Caminamos a la salida tirando de nuestras maletas y me sentí relajado al instante. Un hombre alto, moreno, con guayabera blanca y peinado impecable sostenía un letrero que decía “Memoria Viva” en letras de imprenta y, debajo, “Preparatoria San Bernabé” escrito con plumón. Frente a él nos reunimos los seis que compartimos vuelo, haciendo rápidas presentaciones y fugaces intentos de remembranza.

En un tris nos llevaron a una amplia camioneta blanca sin distintivos. Pamela y yo ocupamos los dos asientos de más atrás. He de decir que fue ella la primera que lo notó.

—Creo que no nos va a tocar tan buen clima.

Y era cierto. Ya se agolpaban las nubes en el cielo, aunque el sol brillaba aún esplendoroso y el calor era digno de esa minivacación.

Tratamos de ponernos al día con tímidas aproximaciones en las que ella no dejaba de atender asuntos en su celular y yo de mirar por la ventana, pues nunca antes había estado en La Paz. No fue Actuaría sino Arquitectura, no trabajaba en ningún lado, tenía su propio despacho. Estaba casada y era madre de una hija pequeña. Vivía ahora en Toluca. Se sentía feliz de volver a ver a todos los compañeros.

Yo tuve que hacer lo propio, un poco a la fuerza. No fue Ingeniería en Sistemas sino Finanzas. Sin despacho ni nada parecido, aunque con un trabajo de tiempo completo en una empresa de asesoría financiera. Confesé seguir teniendo buena cabeza para los sistemas, como en aquellos años de la prepa. Soltero todavía. Viviendo en la Ciudad de México. Y también me daba gusto volver a ver a los compañeros. (Mentira, me daba más gusto viajar gratis a un sitio en el que jamás había estado que estar en un convivio repleto de frases del tipo “¡Estás igualito!”.)

Luego, la endeble promesa de intercambiar teléfonos y solicitudes de amistad en el “Face” más adelante, pues ella no estaba en el grupo del San Bernabé (promesa que ambos sabíamos, como adultos funcionales sin ningún interés real entre nosotros, que no habría modo de cumplir).

Al bajar de la camioneta en el vestíbulo del que prometía ser un hotel de todas las estrellas posibles, hice un verdadero esfuerzo por darle importancia a aquel incidente del Taller de Teatro en el que todo terminó mal y casi nos arruina la graduación de la prepa. En verdad me esforcé por traer a mi mente el resentimiento, el encono; después de todo, se habían conformado dos absurdas facciones y Pamela había estado en la opuesta que yo. Lo intenté pero no pude. Acaso fue que el pulcro ambiente del vestíbulo de aquel hotel, desde donde se alcanzaba a divisar el cristalino mar paceño a través de los ventanales del fondo, me convenció de que era absurdo amargarse la estancia con recuerdos ingratos. A fin de cuentas, sólo éramos unos muchachos y aquello había quedado, para siempre, en el pasado.

Sí. En el pasado.

Qué tremendamente equivocado estaba.

A menudo me imagino como la protagonista de Diamantes para el desayuno, una de mis películas favoritas. Ella no tiene empacho en admitir que podría vivir en una tienda departamental por el resto de su vida, tomar sus tres comidas ahí metida y tal vez nunca volver a ver un árbol, la calle o la luz del sol en caso de no ser necesario. Bien, pues deberán disculparme: Lo mismo ocurre conmigo. De niño fantaseaba con que me quedaba encerrado en Liverpool o El Palacio de Hierro después de la hora de cierre. El sólo imaginarme durmiendo en una enorme y pulcra cama ajena con olor a nuevo me ponía en estado de verdadera excitación. Y esa sensación se renueva siempre que me hospedo en un hotel boutique de refinado buen gusto o un hotel de cinco estrellas. El sólo pasar la llave por encima de la cerradura (es decir, con cero contacto a objeto alguno), ver encenderse la luz verde y entrar a una enorme y pulcra habitación ajena me sigue poniendo en estado, ¿ya lo dije?, de verdadera excitación (aunque no sexual, tampoco exageremos).

La vista al mar del “Baja Resort”, el aroma de violetas, las luces tenues, la banda de tela en forma de cisne sobre la cama y hasta los jaboncitos con la marca del hotel perfectamente alineados en torno al lavabo me instalaron, como siempre, en la genuina certeza de que puedo morir en un ambiente así cualquier día, sin ningún problema.

Sobre la cómoda ya me esperaba una carpeta de piel que me daba la bienvenida a la Primera Reunión de Exalumnos de la generación 2001-2004 del San Bernabé, un gafete con mi nombre y una foto horrenda de aquellos años, un pin de aniversario y dos chocolates envinados. Tal vez fuera una buena experiencia, después de todo.

Me di un baño, encendí la televisión en algún canal europeo sólo por exagerar, ordené servicio al cuarto y me tomé todas las bebidas sin alcohol del minibar. Si nunca me recogían para ir a la reunión que iniciaba a las siete de la tarde, por mí no habría ningún problema. Incluso, si he de ser totalmente sincero, coqueteé con la idea de reportarme enfermo para ponerme a ver películas de pago por evento echado en la cama.

No obstante, a las seis y media sonó el teléfono para informarme que en quince minutos pasarían por mí. Agradecí. Terminé de arreglarme, nada sofisticado, al fin no se pedía etiqueta en la invitación, con un poco de loción y una frenética repasada a mis zapatos con la esponjita desechable. Seis y cuarenta y cinco y ya estaba yo en el lobby portando mi gafete.

Había bastante movimiento de gente yendo y viniendo, pero no me fue difícil ubicar el sitio en el que debía reportarme. Una rubia, guapa y sonriente señorita, a unos metros del mostrador, se encontraba de pie frente a un alto letrero que decía “Memoria Viva”. Reconocí a dos compañeros de aquellos tiempos abandonando el hotel para dirigirse a la calle.

—Hola. Soy del grupo de exalumnos.

—Bienvenido… Cristóbal. —dijo sin perder la sonrisa y mirando, después de mi gafete, un listado en papel que llevaba en la mano.

Palomeó mi nombre y me indicó:

—Camioneta tres, por favor, Cristóbal. Que te diviertas.

Asentí y traspasé las puertas automáticas. Del otro lado se sentía el sopor veraniego de La Paz. En la bahía vehicular se encontraban formadas varias camionetas de múltiples filas de asientos como la que me había transportado desde el aeropuerto, con números impresos en hojas blancas y pegados en el parabrisas. Di con la número tres y subí. Era el primero en arribar. O eso creí.

—¡Hola, Cristóbal! —dijo una voz femenina desde el fondo.

Me sorprendí. Que yo recordara, nadie jamás en la prepa me llamó por mi nombre de pila.

Busqué con la mirada y di con los ojos de una mujer robusta, sonriente, avispada, sentada al final del vehículo. Fui directamente a ella, aunque con lentitud pues odié no recordarla tan automáticamente como ella a mí. Intenté, mientras avanzaba por el pasillito, dar con su registro en la base de datos de mi empolvado disco duro cerebral. Nada.

—Ja, ja, ja, no te preocupes. Está bien —dijo al notar mi consternación cuando me senté a su lado—. Es que ya pasaron muchos años… y algunos kilos.

Me mostró su foto en el gafete, aunque tapando el nombre.

—¡Olivia! —dije al reconocerla.

En verdad había ganado algunos kilos, pero su sonrisa era espectacular. Era la sonrisa de quien no se toma para nada en serio a sí mismo. Y lo demostró enseguida:

—Qué gusto verte. ¿Qué te has hecho, Oli?

—Gorda —soltó para rematar en estentóreas carcajadas.

Digámoslo de una vez. Si no hubiese sido por Olivia Uribe, excompañera del San Bernabé, sólo que del Área 2, lo más posible es que hubiera flotado anónimamente en aquella reunión, tratando de pasar desapercibido, para terminar disculpándome temprano y volver a mi habitación a ver videos musicales en la cama. Pero Olivia consiguió la magia de que me sintiera a gusto desde el principio y quisiera disfrutar de la velada. En ese tipo de situaciones siempre es necesario un cómplice, y aunque Olivia y yo nunca fuimos muy amigos en la prepa, parecía estar encantada de tenerme a su lado. Y yo, lo mismo.

Subieron otros ocho alumnos a la camioneta, pero sólo uno de aquel taller de teatro que después cobraría importancia: Yuli Aceves. Yuli atisbó al interior del transporte y al constatar que todos los asientos ya estaban ocupados, nos saludó con una sonrisa plástica y fue directo al asiento de adelante, junto al chofer.

Una rápida mirada me hizo ubicarla en mis recuerdos. Evidentemente ya no era dark, como en aquellos años. Y tenía una vida más sosegada. Iba vestida de una forma muy sobria, nada que ver con la Yuli que recordaba de la prepa, que se maquillaba sombríamente, usaba el cabello oscuro caído sobre la cara y ropa eminentemente negra.

Fue hasta ese momento que pensé en J. R., su alma gemela. Ellos sí que eran uña y mugre. Ambos góticos, tenebrosos, de ánimo lúgubre y gustos siniestros. ¿Cómo habría cambiado J. R.? Por lo visto no habían terminado siendo pareja, como muchos creímos. Y, por lo visto, también aquella tendencia dark había quedado en el pasado.

Mientras viajábamos al salón de fiestas, y Olivia y yo conversábamos un poco con los demás que se habían subido a la parte trasera de la furgoneta, echaba rápidos vistazos a Yuli, quien, de espaldas a mí, no dejaba de mirar su celular. Seguía siendo menuda y, por lo visto, un tanto tímida. Pero ahí estaba. Quince años después, con todo y el gafete al cuello, lista para convivir con los compañeros del San Bernabé. Con J. R. principalmente, supuse. Algo, sentí, se restablecía en mi interior.

Al fin llegamos al salón de fiestas, emplazado en una colina. Al bajar en la puerta principal, comprendimos el porqué de ese lugar para celebrar la fiesta. En el ventanal del fondo, el inminente crepúsculo nos ofrecía la mejor vista posible desde esa altura, el sol a punto de caer sobre el océano, los colores del firmamento de tonalidades fantásticas que iban del azul cobalto al rojo encendido en las nubes que cubrían parcialmente la bóveda celeste.

—¡Wooow! —exclamó Olivia y yo hice eco de su sorpresa.

Fue en la fila para entrar que agradecí a la fortuna el haber quedado justo atrás de Yuli, pues sentía la necesidad de intercambiar unas palabras con ella antes que con nadie más. Después de todo, en aquella obra de teatro de hacía quince años sólo había tres personajes. Y yo fui uno de ellos.

—Hola, Yuli —dije, tocándole el hombro.

Dejó de atender su celular, al que me parecía que recurría por nerviosismo, y giró el cuello para mirarme.

Me dio gusto lo que detecté. De algún modo se percibía en sus ojos que tenía una vida, una ocupación, pasatiempos y afectos… se notaba que se había presentado a la reunión con la mejor voluntad. Como todos. Pese a lo ocurrido los últimos días de aquel último año de prepa. En verdad me dio gusto.

—Hola, Vélez. ¿Cómo has estado?

Sonrió. Era una sonrisa limpia, serena, que me remitió a aquella Yuli lóbrega y nerviosa que, de cualquier modo, era muy buena persona. Iba vestida de una forma casi insípida y hasta descuidada. Zapatos bajos, pantalón marrón de vestir, blusa blanca lisa, sin aretes ni maquillaje. Y sus anteojos con armazón de toda la vida.

—Bien, Yuli. ¿Y tú?

—También, gracias.

Puesto que no avanzaba la fila, me animé a preguntar:

—¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas?

Esbozó una delicada sonrisa.

—Estoy en la industria editorial.

—Ah, qué padre.

—¿Y tú?

—Lo más aburrido del mundo. Finanzas.

—Apuesto a que lo dices por decir; seguro te gusta mucho.

Regresó la vista al frente y eso fue todo. Una algarabía de risas y gritos estalló al interior del salón justo en ese instante. Alcé el cuello para ver mejor. Sentí una punzada en el estómago. William Fuentes hacía el payaso al centro de un corrillo. Todos reían. Y yo no pude evitar mirar de soslayo a Yuli, quien volvió a su celular y a avanzar con la fila. Instintivamente busqué a J. R. entre los invitados, pero no lo vi por ningún lado.

Para nuestra fortuna los lugares en las mesas no estaban asignados y fuimos libres de elegir dónde sentarnos. Olivia y yo decidimos compartir mesa y, para mi inexplicable alivio, Yuli también se sentó con nosotros. En total éramos setenta y cuatro convidados en un lugar con ocho mesas de diez lugares. Por todo el lugar había globos con los colores de la escuela y alusiones a los años de nuestra generación. Las fotos de aquellos que fuimos, todas sacadas del anuario, también adornaban el lugar. Un grupo musical de cinco integrantes amenizaba el momento con música muy suave. Y en el ambiente se apreciaba la tensión del reencuentro. Supongo que nadie sabía exactamente qué hacía ahí, si encajaba o no, si la incomodidad que sentían era natural o fingida. Nadie. Salvo William, lo cual era muy, muy evidente.

William Fuentes había sido el guapo y el simpático del salón y de la generación entera. Y aquel con quien terminaron mal las cosas en el 2004. A dos mesas de distancia de nosotros, Olivia y yo podíamos decir con toda seguridad que William encajaba. Y vaya que lo hacía, con todo alarde de confianza. En su mesa se habían sentado Pamela García y Lalo Cárdenas, lo cual parecía ser muy natural, si no olvidamos que en aquellos años ella fue su novia y él su mejor amigo. Y por lo visto no dejaban de hacer bromas y reír como si nunca se hubieran separado. Rosi Castrejón, la cuarta de aquella palomilla, la responsable indirecta de todo el evento, estaba sentada en otra mesa.

De inmediato volví a pensar en el único faltante.

Lo busqué con la mirada y nunca di con él, así que tuve que concluir que no se había presentado, lo cual me pareció una verdadera lástima, pues era un buen tipo y uno de los pocos a los que sí me hubiera gustado volver a ver. Pero también, de alguna manera, me pareció que su ausencia era lo mejor para el buen desarrollo de aquel encuentro. Tal vez el rencor de aquellos días no se hubiera disipado por completo y todo acabara mal, como aquel fallido estreno teatral en el San Bernabé.

Hasta no asegurarme de que en efecto no se había presentado, recordé súbitamente otro detalle: J. R. tampoco se había presentado a la cena de graduación de la prepa. Esto era, en cierto modo, una repetición de aquellos días.

Oli y yo aprovechamos para ponernos al corriente. Ella había estudiado biología, tenía un doctorado en Massachusetts y era investigadora de la UNAM, logros que comentaba como si fuesen lo mismo que sacar una licencia de conducir. Recién divorciada, con una hija que le cuidaba su madre en esos momentos, Oli reía a la menor provocación. Y yo con ella. No dejaba de preguntarme por qué no habíamos convivido lo suficiente cuando éramos jóvenes. Y qué tan probable sería enmendar eso ahora que no lo éramos tanto. Principalmente porque, cuando me descubrió mirando por debajo de la mesa, no mandó llamar a la policía.

—Perdón —dije, poniéndome color sandía—. No lo puedo evitar.

—¿Qué? —preguntó divertida.

—Buscar gomas de mascar pegadas en la parte de abajo de la mesa.

—¿En serio? ¿Y qué pasa si hay?

—Me cambio de mesa —confesé poniéndome color semáforo.

—Ja, ja, ja, ja. ¿Pero por qué haces eso?

—No sé. Supongo que soy un poco psicópata.

—Bueno… ¿Y hay?

—No.

—Menos mal —y se deshizo en carcajadas.

Desvié la atención hacia Yuli de una manera un poco torpe. Volví a preguntarle a qué se dedicaba y ella sólo admitió ser asistente en una gran casa editorial. Lo dijo como si le diera vergüenza, dando sorbitos a su vaso lleno de refresco, y fijó la mirada en algún punto fuera de aquel lugar.

Al fin del crepúsculo, que no fue tan espectacular pues las nubes ya habían cubierto por completo el cielo, disminuyeron las luces, bajaron una pantalla y proyectaron fotos de aquellos años con una música muy melosa. La reacción fue la esperada, risas y llanto para culminar con un montón de aplausos. La anfitriona, que no era otra que aquella señorita guapa que nos había designado lugar en las camionetas, tomó el micrófono y nos invitó a pasarla bien, a convivir entre todos y a recuperar las amistades perdidas, no sin antes hacer mención a “Memoria Viva”, la fundación que hacía todo aquello posible.

El grupo comenzó a tocar música más bailable.

Y ocurrió entonces algo totalmente inesperado.

Con la pista vacía, William Fuentes se puso de pie y caminó directo a nuestra mesa. Era, sin duda alguna, una mejor versión del de aquellos años. Tez blanca, mentón cuadrado, nariz fina y afilada, cabello negro y engominado, él sí se había presentado de etiqueta, pero ya tenía la corbata deshecha, aunque eso sólo acentuaba su apostura. Se adivinaba la misma confianza y desparpajo que siempre irradió desde la juventud, aunque ahora corregida y aumentada. Y sonreía. Siempre sonreía.

Y ante la mirada expectante de todos en el salón, caminó hacia nuestra mesa… para pedir a Yuli que bailara con él una cumbia que ya iniciaba.

Yuli se mostró perpleja.

—Vamos, Yuli —dijo él—. ¿Sin resentimientos?

Al menos los que estábamos ahí lo escuchamos. Y adivinamos a qué se refería. Todo, seguramente, tenía que ver con J. R. y aquel estreno de teatro que nunca ocurrió.

—Eh… —soltó Yuli, sin saber qué decir.

—Éramos unos niños. Anda.

Hubiera sido muy penoso para William que Yuli se negara. Y tal vez por eso fue que ella aceptó, aunque no se le veía muy convencida. Se pararon a bailar y, con ellos, el resto de los invitados. Olivia y yo también, aunque antes tuvo lugar el siguiente diálogo, que siempre me parece necesario entablar en situaciones de ese tipo:

—No quiero hacerte pasar por eso. No creerás lo malo que soy. Pero si quieres bailar…

—No puedes ser peor que yo.

—¿Apostamos?

—Te ganaré de calle. Llevo dos copas de vino y tú ninguna.

En la pista vi de soslayo cómo William hablaba con Yuli al oído y ella, sin sonreír, asentía y respondía. Al final fue uno de esos popurrís musicales que no dan respiro hasta después de varias piezas ligadas entre sí, así que esa primera tanda duró sus buenos quince minutos. Al primer silencio todos aplaudieron y me pareció que Yuli corría a refugiarse de vuelta a la mesa. Tal vez William también, a los brazos de alguna otra pareja, pues no se le vio intención de dar continuidad a aquello que tal vez sólo había iniciado como una especie de gesto de reconciliación necesaria, para literalmente “llevar la fiesta en paz”. Me pregunté qué habría hecho de haberse presentado J. R. a la reunión, si también lo habría sacado a bailar o qué onda.

Así, avanzó la noche y continuó la reunión. William se encargó de reclamar para sí el título del alma de la fiesta, visitando todas las mesas, brindando con todo el mundo y entregando su tarjeta de presentación a diestra y siniestra, como subdirector de crédito de una institución bancaria con edificio de mil pisos sobre Paseo de la Reforma. Olivia y yo bailamos, comimos y reímos todo lo posible. Al final, llegué a la conclusión de que sólo había ido a La Paz a eso, a tener una especie de cita con Olivia Uribe quien, por cierto, aún con algunas copas encima, bailaba cien veces mejor que yo.

Al final de uno más de aquellos culebrones dancísticos, la rubia anfitriona volvió al micrófono para anunciar que nos tenían una sorpresa. Hubo hasta redoble y platillazo del baterista. El silencio y las luces de colores giratorias se confabularon para que todos prestáramos atención. Primero, invitó a Rosi Castrejón a que la acompañara en el escenario, agradeciéndole frente a todos que hubiera tomado la iniciativa de inscribir a la generación en la página de la fundación. “Te amamos, Rosi”, fue lo menos que le gritaron. Luego, la anfitriona volvió a tomar el micrófono para anunciar la sorpresa.

—Debajo de sus asientos hay unos boletitos. Sáquenlos porque se va a llevar a cabo una rifa.

Todo el mundo obedeció, incluso Rosi, quien volvió a su lugar para después regresar al escenario. William Fuentes y Lalo Cárdenas recuperaron, muertos de la risa, los boletos que se encontraban debajo de las sillas que no habían sido ocupadas. Al final cada uno de ellos terminó con tres o cuatro boletos más, que esgrimieron frente a todos sin desparpajo, causando algunas rechiflas jubilosas.

—Puesto que éste es el evento número 30 de “Memoria Viva”, la fundación ha decidido obsequiar un viaje en yate para el día de mañana —declaró la señorita.

Aplausos, aullidos, risotadas.

—El ganador podrá elegir a cinco acompañantes. El resto… no se me pongan tristes, todos están invitados a un tour que partirá a Los Cabos mañana.

Más aplausos y más vivas.

La señorita entregó una esfera de cristal llena de papelitos a Rosi, sin soltar el micrófono. Rosi, feliz, nerviosa, un poco achispada por el alcohol ingerido, metió la mano al cúmulo de hojitas dobladas y, después de revolver un poco, extrajo una sola de ellas.

—¡Y el ganador del viaje en yate… o ganadora… es el número…! —dijo la anfitriona.

—¡Cuarenta! —gritó Rosi.

Todos se miraron entre sí pues, por unos segundos que parecieron interminables, ninguno en el salón se declaraba vencedor. La guapa anfitriona tuvo que volver a preguntar quién era el que tenía el boleto ganador. Incluso hubo gritos de que se repitiera la rifa.

Entonces… súbitamente…

Yuli se puso de pie, levantando la mano, mostrando el boleto con el número cuarenta, como si no terminara de creerlo.

Todos volvieron a aplaudir y, desde luego, no faltó el que hizo la bufonada de ponerse de rodillas rogándole que lo invitara a su viaje en yate.

La anfitriona invitó a Yuli a pasar al frente en medio de los aplausos y, sin permitirle siquiera reponerse de la impresión, le acercó el micrófono para preguntarle su nombre y a quién quería invitar a tal paseo. Yuli se mostraba abrumada, su pálido rostro se había encendido, sonreía un poco a la fuerza.

—Llevarán todo el alcohol que quieran consumir —dijo la señorita con picardía para animarla—, además de un bufete completo de mariscos y por supuesto, música muuuy ruidosa. Zarparán a las nueve de la mañana y estarán todo el día en altamar. ¿Qué te parece, Yuli?

Ella seguía sonriendo, abochornada, como si tuviera deseos de cederle el premio al primero que pasara por ahí. Sus ojitos de color verde claro, atrapados por sus gruesas gafas, brillaban como pidiendo auxilio. “¡Te amo, Yuli, siempre te amé!”, gritó algún chistoso.

—¿Y bien, Yuli? ¿O prefieres ir tú sola?

Hubo un aspaviento de decepción por parte de todos los congregados, que sólo sirvió para provocar más risas. Hasta los meseros y los músicos ya participaban del relajo.

Entonces, repentinamente, fue como si Yuli hubiese sido presa de una inspiración. Sin siquiera tomar aire, declaró:

—Invito al viaje a Pamela, a Rosi, a William, a Lalo y a Vélez.

Lo soltó de filo, con firmeza y mirando a cada uno de los que había mencionado, buscándolos por todo el recinto. Consiguió una buena lluvia de aplausos y hasta un baile ridículo al estilo de Fortnite por parte de William y Lalo, quienes, de cualquier manera, se habían salido con la suya.

—Suertudo —me dijo Olivia, dándome un cariñoso puñetazo en el hombro.

Yo sonreí como si fuese víctima de una broma. Yuli había elegido a los mismos que hacía quince años formaban parte del Taller de Teatro del maestro Pereira. El mismo taller que explotó como una bomba días antes del fin de cursos.

Sólo J. R. faltaba en aquel elenco.

Con las luces intermitentes encendidas, estorbando la salida de las cocheras de aquel edificio, mi mente se regodeaba en aquellos recuerdos cuando salió el profe por la puerta principal del inmueble, lo que me trajo de vuelta al momento presente. Afortunadamente no en piyama, pero sí con un aspecto bastante deplorable; no se había afeitado, ni peinado, ya no digamos bañado. Bajé del coche para cambiar de asiento pero el profe ni siquiera hizo amago de querer manejar, subió al asiento del copiloto y cerró la puerta.

—¡Vámonos! —gritó cuando yo aún estaba de pie fuera de la combi.

Volví a batallar para encender la carcacha.

—¡No le bombees tanto o vas a ahogar el carburador! —gruñó sin dejar de mirar las hojas, que iba acomodando con muchos trabajos dentro de un fólder de cartón que, por supuesto, no cerraba bien.

Al fin, después de la quinta vez de accionar la llave, el auto encendió. Y yo pude enfilar por la calle.

—¿De qué año es esta combi?

—Como de mil ochocientos trece, papá. Tú maneja.

—Sería bueno saber adónde vamos.

—Agarra para Polanco.

—Sí pero…

—Agarra Viaducto y Parque Lira. A’i te voy diciendo.

Me ubiqué mentalmente y di vuelta en la esquina para ajustarme a la ruta. En el primer semáforo que nos tocó, pese a que el profe seguía ordenando las hojas, yo me animé a hablar.

—Profe… ¿se acuerda de Yuli Aceves?

—¿Quién?

—Yuli Aceves. Una de sus alumnas en el San Bernabé.

—No.

—Bueno, al menos tiene que acordarse de aquel año en el que dos alumnos se pelearon a muerte el día del estreno de las obras de teatro, que a la mera hora por supuesto no se estrenaron.

Hacía yo todo lo posible por avanzar a través de un tráfico denso que naturalmente no nos permitiría llegar a Polanco en los quince segundos que seguramente teníamos de margen antes de la cita del profe.

—Aquella vez de…

—Sí. Aquella vez.

—¿Tú estabas en una de esas obras?

—Sí. La de “La caída de la Casa Usher”.

—Qué tremendo desmadre. Casi me corren por su culpa.

—Bueno, pues recordará que una de las chicas del elenco era Yuli Aceves.

—Mmmhh… Vagamente. ¿Chaparrita?

—Sí.

—¿Qué con ella?

—Está muerta.

Estaba yo a punto de dar la vuelta para agarrar Viaducto, así que no pude ver la expresión en su cara, pero, por su falta de respuesta, creí que había conseguido impresionarlo. Nada que ver.

—Ajá. ¿Qué con ella? —volvió a decir.

—¿Cómo que qué con ella? —gruñí.

—Oye, Vélez, la gente muere todo el tiempo. No sé adónde lleva tu plática.

Me pregunté, por un momento, si en realidad me simpatizaba el profe Pereira tanto como lo había hecho cuando estaba en la prepa. Esperé hasta incorporarme en el flujo que llevaba hacia el poniente para hacer el apunte:

—Ayer por la mañana estaba viva.

Esta vez sí pude ver, de reojo, cómo levantaba la mirada y la dirigía hacia mí.

—¿Tienes tú algo que ver con eso, con el hecho de que hoy ya no lo esté?

—Más o menos.

Puso una de sus velludas manos sobre mi hombro.

—Oye, Vélez…

—Le dije que era un asunto de vida o muerte, profe.

—Escúchame. No importa lo que traigas entre manos, no quiero formar parte.

—No tiene alternativa.

—¿A qué te refieres?

—Ya le dije que me mandaron con usted. Y si quiere mi opinión…

—No, no quiero tu opinión.

—Pero…

—¡Pero nada! ¡No me interesa!

Apretó mi hombro, esta vez con firmeza.

—Mira… —hizo una pausa como para escoger bien las palabras—. Por lo menos hazme un favor. No me hables de nada de esto hasta que salga de mi cita. Es muy importante que no llegue alterado.

Para mi fortuna, el Viaducto llevaba buena afluencia, así que viré hacia Parque Lira bastante pronto.

—Bueno —consentí para, a los pocos segundos, arremeter—. ¿Y de qué es la cita si se puede saber?

—No, no se puede saber —dijo con el mismo tono de voz que habría utilizado para mandarme al diablo. Pero casi enseguida concedió—. Una pinche monsergota. Tengo cita con Álvaro Rodela, mi editor, para ver lo de mi primera novela.

—Oiga, pues felicidades.

—Sí. Supongo.

—¿Supone?

—Es complicado, Vélez. Gira dos calles después del metro, vamos a un café que se llama Kléber.

Dicho esto, renunció a continuar cualquier tipo de plática porque se sumió en una especie de ominoso silencio. En menos de un minuto arribamos. La destartalada combi amarilla ni venía al caso en tal colonia de sitios elegantes, pero igual el valet parking ya se había aproximado a nosotros, un joven delgado y bigotón con chaleco verde.

—Tú no vienes —dijo el profe en cuanto puse el coche en neutral pues no me atrevía a apagarlo.

—Oiga. ¡No soy su maldito chofer!

—Bueno, como quieras, pero igual no puedes venir. Vete a dar la vuelta.

El valet parking seguía colgado de la puerta semiabierta de la combi, a la espera, aunque adivinando que se enfrentaba a un altercado, tal vez de pareja, pues miraba en otra dirección.

—Tampoco soy su… —me enfrenté al dilema de decir la primera palabrota de mi edad adulta, pero decidí que tampoco valía la pena—… criado. Iré adonde yo quiera.

—Bueno.

Se apeó y yo hice lo mismo, luego de entregar las llaves al valet. El profe se paró en la entrada del café, que ostentaba una simpática zona al aire libre, y yo hice lo mismo.

—¿Adónde vas?

—Al café Kléber.

—Ve a otro lado.

—Es un país libre.

—Chingada madre.

—¿Mesa para dos? —dijo el capitán de meseros, abrazando un par de menús.

El profe me fulminó con la mirada.

—No. Ya nos esperan —dijo, después de haber ubicado a alguien al interior. Así que entró. Entramos. Y mientras caminábamos hacia una mesa donde un hombre de canas incipientes y aire de dandi lo esperaba leyendo un periódico en inglés, todavía alcanzó a murmurar—. Permanece callado, por favor.

—Seré una tumba.

—¿A qué horas habíamos quedado, Pepe? —dijo aquel hombre al levantarse con un gesto de fastidio, el cual no impidió que abrazara al profe.

—Sí, ya sé, Álvaro. Fue culpa de él —me señaló—. Lo estoy ayudando con su tesis y se retrasó en su hora de asesoría.

Pensé en mil respuestas pero había prometido ser una tumba, así que recurrí a un gesto de “qué se le va a hacer, soy un impuntual de porquería”.

Igual al tal Álvaro no le importó un comino mi presencia. De hecho, me regaló la misma mirada que hubiese dirigido a una mascota. Se sentó, dobló el periódico y lo introdujo en un portafolios que tenía a un lado de la silla para, acto seguido, sacar un montón de hojas sueltas. Al frente de las mismas se leía “Seremos la tempestad”, con letra Arial de 24 puntos y, justo abajo, con letra de 18, “José Pereira”.

El profe y yo ocupamos sendas sillas.

—¿Qué tanto miras debajo de la mesa, Vélez? —soltó el profe ante cierto arrebato mío.

—Nada —contesté.

Llegó el mesero. En un tris ya teníamos en las manos nuestros menús, aunque involuntariamente, tanto el profe como yo, miramos al mismo tiempo el mamotreto puesto sobre la mesa; él como si fuese una sentencia de muerte; yo, con genuino interés.

Rodela soltó un suspiro y arqueó las cejas.

—Insisto en que hay que cambiar el chingado título —dijo acomodándose un par de anteojos y sacando un marcador rojo.

Por su gesto y el del profe creí entender el significado de la palabra monsergota. Ambos parecían disponerse a subir la torre Latinoamericana de rodillas.

—Y yo digo que es un buen puto título.

A partir de entonces inició una contienda en donde pude sacar en claro lo siguiente:

Álvaro Rodela era el editor de ficción de cierta casa editorial de mucho renombre, tenía tratos con novelistas de la más alta talla y a la menor provocación sacaba a colación que se llevaba de piquete de ombligo con gente que ocupaba las primeras planas de los periódicos culturales de todo el mundo, además de soltar frasecitas en otros idiomas y mencionar, como si no tuviera importancia, cierto brindis en cierto jardín de cierta ciudad italiana donde algún señor Don Grandes Letras había formulado un aforismo que venía al caso. Él y el profe se conocían de toda la vida, desde la Facultad de Filosofía y Letras, donde al parecer se copiaban las tareas y compartían la torta y el refresco. Todo apuntaba a que la próxima aparición de la primera novela del profe era una especie de favor a medias; Rodela la consideraba buena, pero perfectible. Y de ahí la contienda, que por cierto terminó en una nueva entrega de hojas llenas de anotaciones y un intercambio de memorias USB.

—En serio tienes que ser más rápido con los cambios, Pepe.

—Güey, hago lo que puedo. Cada vez que nos vemos se te ocurren más cosas.

Rodela hizo el ademán de pedir la cuenta y mirar su reloj al mismo tiempo, como diciendo, se me hace tan tarde para ver la ciudad desde mi oficina de grandes ventanales en un décimo piso, que tengo que realizar estas dos acciones conjuntas.

—Ya te dije que la primera novela es importante. Es la que catapulta a las siguientes. Si quieres la sacamos así. Allá tú.

—No. Okey. Nomás digo que ayudaría que cada vez se te ocurrieran menos cosas, no más.

—La idea es que esté para la FIL de Guadalajara —exclamó como si no hubiera escuchado lo dicho por el profe—. Así que necesitaba los cambios listos para ayer.

—No me digas.

—Cuídate —se paró y dio un manotazo en un hombro del profe y se fue con cierta prisa. Sin pagar la cuenta. Misma que le entregaron al profe, quien extrajo un par de billetes arrugados de doscientos pesos de su cartera para cubrir su café expreso, mi té chai y el desayuno completo, incluyendo pastel de nombre impronunciable, de Rodela.

—¿Puedo decir algo? —espeté.

—No. Puedes pedir el carro.

Me levanté enfurruñado. Lo que acababa de presenciar me había predispuesto bastante en contra el editor del profe y comprendía su mal humor. Pero también, para ser honestos, todo aquello me parecía cada vez más banal. No es que no hicieran falta buenas novelas en el mundo, pero el mensaje que me habían transmitido en La Paz, junto con la tarjetita era que “cada segundo contaba”. Literalmente. Y muy buena parte de aquella mañana, ya convertida en tarde, se nos había ido en escuchar, a regañadientes, crítica literaria muy específica.

Asumí que me tocaba manejar, así que recibí las llaves del valet y hasta saqué un par de monedas de diez de mi monederito para entregárselas. El profe se subió, tan enfurruñado como yo.

Igualmente asumí que volveríamos a casa del profe, así que busqué integrarme a la calle de Thiers para salir a cualquier avenida que me llevara al sur. A los diez minutos de sólo mirar hacia el frente, rompí el silencio, porque lo creí completamente necesario.

—¿Ahora sí me deja contarle, profe?

—No.

Dejé pasar un par de minutos por cortesía, pero en realidad ya me estaba subiendo la ansiedad a niveles importantes.

—Profe…

—No me interesa, Vélez. Discúlpame. Ya oíste a Álvaro. Tengo que entregar esto cuanto antes. Es mi balsa salvavidas. Estoy sin trabajo desde enero, y sólo con el anticipo prometido podré medio levantar cabeza. Lo siento. Me dejas en mi casa y sigues con tu vida.

No supe qué decir. Por mí que se largara al quinto infierno a escribir su obra maestra… pero me habían mandado con él. Directamente con él. Y eso no admitía cuestionamientos. Quise encender la radio, la cual, al igual que el modelo del auto, pertenecía al siglo diecisiete o anterior, pero sólo conseguí sacarle ruido blanco a la porquería, así que volvimos al silencio. En el primer semáforo que nos agarró en avenida Cuauhtémoc, después de pensar mil contraataques, sólo se me ocurrió decir:

—Tengo que subir por mi maldita maleta, si no le importa.

No me respondió. Seguía trabado. A su modo, pero trabado. Y en el fondo no podía culparlo, pues mucho de lo que había escuchado en aquella mesa de café me pareció injusto, y eso que yo no soy ninguna eminencia literaria. Por ejemplo, ese momento en el que Rodela le exigió al profe que borrara cierto pasaje, que éste le demostró ya haber quitado previamente, para luego volver a poner a petición expresa del editor. Fue un bonito momento en el que el profe experimentó varios cambios de color de piel para decir, con estudiadas pausas entre palabra y palabra: “No mames, Álvaro, ésta es literalmente la más cruda prueba de que no sabes ni qué chingados quieres”.

Cuando al fin llegamos a su casa, el profe se bajó de la combi para abrir la cochera con su manojo de llaves y esperar a que metiera la combi al mismo lugar del que la saqué como si lo hubiésemos hecho toda la vida. Con bastantes menos autos, esta vez pude realizar el embarque en sólo ocho movimientos.

Me apeé y lo acompañé en dirección a las escaleras.

—De veras discúlpame, Vélez. Mira, para que veas que no hay mala onda, te invito a comer. Y luego te vas.

—No se moleste, profe —dije con convicción, pues ya estaba rumiando la forma de seguir con el encargo sin tener que echar mano del profe, aunque a decir verdad, no tenía maldita idea de cuál podía ser el siguiente paso si la única pista era la estúpida tarjeta del estúpido gato ahorcado.

—No te preocupes. No morirás de gastroenteritis. Pedimos algo por teléfono —dijo torciendo una sonrisa.

Y subimos con paso cansino las escaleras. La tregua de la comida me parecía bastante buena. Tal vez durante ésta pudiera granjeármelo. O, al menos, tener la oportunidad de contarle lo ocurrido en Baja California Sur. Ya lo iría viendo.

En esos pensamientos me encontraba cuando todo cambió.

Porque, de cualquier modo, cada segundo contaba.

Y, evidentemente, aquellos que manejaban los hilos de la historia en la que ya nos encontrábamos inmersos, nos gustara o no, ya se nos habían adelantado.

En cuanto el profe abrió la puerta de su casa, el alma se nos fue a los pies.

Dos cuerpos se encontraban tirados al interior, uno en el pasillo, rodeado de un charco de sangre; el otro a un lado, sobre la alfombra de la sala.

Se trataba de los cuerpos inertes de dos mujeres, para ser más específicos. Una de ellas, con la cabeza cercenada.