Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

«Esta original e imaginativa novela, escrita con una hermosísima prosa, es un libro ingenioso y conmovedor. Realismo mágico pasado por el oscuro filtro de una mirada europea.» Mail on Sunday En el París del siglo XVIII, Jacob Cerf es un joven judío que se gana la vida vendiendo cuchillos, saleros y cajitas de rapé. Pese a un desastroso matrimonio en su juventud, está decidido a mejorar su vida sea como sea. Más de doscientos años después, Jacob descubre asombrado que se ha reencarnado en una mosca en un barrio residencial de Long Island, en los Estados Unidos del siglo XXI. Sin embargo, hasta el insecto más insignificante puede influir en el devenir del mundo y, gracias a su llegada, las vidas de un responsable voluntario del cuerpo de bomberos y de una joven judía ortodoxa que abriga una ambición secreta nunca volverán a ser las mismas. A través de la lente incomparable de la conciencia de Jacob, Rebecca Miller explora el cambio en todas sus facetas: personal, espiritual, literal. La influencia del pasado sobre el presente, el poder de los sueños y esperanzas secretos, el choque entre el destino y el libre albedrío…: el mundo de Miller –que es también el nuestro, transformado por su aguda mirada y su penetrante y sorprendente ingenio– cobra vida de forma brillante en las páginas de esta novela. «Una obra enormemente imaginativa que resulta divertida y tierna.» The Sunday Telegraph

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 630

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Créditos

Edición en formato digital: septiembre de 2014

Título original: Jacob’s Folly

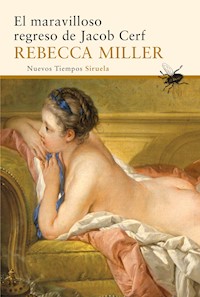

En cubierta: Montaje de Joven recostada (retrato de Mademoiselle Marie-Louise O’Murphy), de François Bouchar e ilustración de J. G. Wood en Third Natural History Reader

© Rebecca Miller, 2013

All rights reserved

© Ediciones Siruela, S. A., 2014

© De la traducción, Clara Ministral, 2014

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

28010 Madrid

Diseño de cubierta: Ediciones Siruela

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-16208-76-0

Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com

www.siruela.com

A D.

y a Kristi Gunnarshaug

Los seres salvajes dejan la piel tras de sí, dejan pieles limpias y dientes y huesos blancos tras de sí, que son símbolos que se pasan uno a otro, para que la especie fugitiva siempre pueda seguir a su casta [...].

Tennessee Williams, Orfeo desciende

El mal es la silla en que se sientan los buenos.

Israel ben Eliezer, el Baal Shem Tov

EL MARAVILLOSO REGRESO DE JACOB CERF

1

Yo, el ser en cuestión, tras haber pasado casi trescientos años perdido como una pepita de granada en un lago de gelatina, amnésico, incorpóreo y comatoso, nada más que un pedacito de espíritu, me encontré despertando, adquiriendo forma, peso y, finalmente, consciencia. No recordaba haber muerto, así que mis primeros pensamientos fueron confusos y algo desesperados.

Cuando la nube negra y opaca que me envolvía se disipó, vi la luna: opalescente, agujereada por los cráteres, impasible; tan cerca que asustaba. Las estrellas, indiferentes, dividían el firmamento con sus resplandecientes formas milenarias. Se oía un ruido que resonaba, como enormes burbujas saliendo flatulentamente de una gigantesca botella de boca ancha sumergida en un baño turco con el techo abovedado, pero también el sonido ininterrumpido de algo que se rasgaba, que se rompía, como si un lienzo del tamaño del universo se estuviera partiendo por la mitad. Ahora sé que era el tejido del tiempo. Me sentí tremendamente solo y chillé, pero mi grito sonó ahogado. El instinto me llevó a batir las alas, que no sabía que tenía, y me elevé. ¡Estaba volando! ¿Sería un sueño? Me sorprendió la viscosidad del aire negro. Extendí las alas y me dejé descender, describiendo círculos lentamente por la espesa materia, atravesando tenues nubes enturbiadas que me resultaban frías al contacto con la piel. Definitivamente estaba despierto. ¿Era posible que fuera un ángel? Me embargaron la euforia y la incredulidad. Me deleité en haber sido escogido, por increíble que pareciera, para formar parte de las huestes celestiales. Ansiaba admirar mi propio cuerpo, o mejor, que otros lo admiraran. Sabía que tenía que ser muy hermoso. Sacudí las alas, estirándolas bien, ladeándome, girando lentamente y poniéndome en camino a través de la noche. Bajo mi cuerpo, una malla de luces, como espuma de estrellas, alumbraba una profunda oscuridad. Al acercarme, vi que la negrura se arremolinaba y dibujaba crestas. El mar. ¡Lo que veía era la Tierra! Pero ¿qué eran todas esas luces?

Descendiendo más deprisa mientras una brillante mano de ancianos dedos rosados acariciaba el mar, bañándolo de luz, empecé a distinguir una capa de casas que se levantaban como una enfermedad cutánea sobre la centelleante isla que tenía debajo. La enorme red de tejados se alzó vertiginosa ante mí.

Fui revoloteando por el aire sin tener ni idea de dónde estaba, aunque con la certeza de que había pasado mucho tiempo fuera. Delante de las puertas de las viviendas, que parecían de juguete, brillaban carruajes de formas redondeadas y llenos de protuberancias. Las farolas arrojaban chorros de luz continua sobre las calles cuadriculadas, lisas como tiras de caramelo. Aquello era el futuro, lo sabía. El último utensilio de iluminación que había visto yo había sido un candelabro de porcelana junto a mi cama, en 1773 en París. Tenía incrustados unos querubines, unas hojas verde claro y unas diminutas rosas de color rosa.

Todavía en la flor de la juventud, yacía tiritando por la fiebre, con una sensación de opresión en el pecho y el sudor cayéndome por los costados. Solange venía a echarme un vistazo de cuando en cuando, emitiendo susurros con la seda de su vestido al moverse por la habitación, y me cambiaba la jarra de agua o me ahuecaba la almohada. El olor de su perfume de gardenia era demasiado intenso para mi respiración ahogada y apartaba la cara cuando se inclinaba sobre mí, pero en ningún momento despegué la vista del candelabro. Me parecía un poco estridente, pero ¿qué sabía yo? Yo había sido quincallero y había nacido en una casa de vecinos. Tenía suerte simplemente de estar al lado de aquella obra de arte de seis brazos, delicadamente estriada y con doce bebés alados desnudos gateando por su superficie vidriada. De las velas descendían cascadas de cera de abeja endurecida que cubrían todo el pie de porcelana, donde se mezclaban con los amorcillos y se enredaban en las rosas: el resultado de una bacanal que había durado una semana y que había dejado a mis escasos empleados demasiado exhaustos después de atender a los invitados para limpiar la cera de los candelabros por la mañana.

Observé fascinado, con los ojos secos, sin aliento, cómo se formaba cada gota. En la base de la llama brillaba un charquito de cera fundida, gordo como una lágrima en el borde del ojo de una mujer. Cuando el charco se llenaba demasiado, la cera abría una brecha en el deteriorado borde, caía libremente por la vela y hallaba su sinuoso camino por la cascada petrificada. A medida que se alejaba de la fuente de calor y se enfriaba, la cera se iba volviendo vacilante, turbia, hasta que se congelaba por completo, fundiéndose con las gotas caídas anteriormente.

Observé caer la cera de las velas durante horas hasta que, al amanecer, fallecí. El domingo, 7 de febrero de 1773. Tenía treinta y un años. Y después de eso, la nada. ¡Y ahora era un ángel! Me imaginé a mí mismo como a un serafín cristiano plenamente formado, un vikingo de pelo rubio, con un hermoso pecho esculpido, los pies sin vello y los ojos del color del whisky. En vida había sido moreno, menudo, con los ojos claros, la dentadura sana y un miembro largo y grueso que me perfumaba y me metía en los calzones cada día con gran esmero y orgullo, un aspecto de mi físico que esperé que el Todopoderoso hubiera conservado en mi nuevo cuerpo. Cuando intenté mirarme a mí mismo, sin embargo, no pude mover el cuello y sentí una gran debilidad en los brazos. Supuse que aquel agarrotamiento era debido a todo el tiempo que había estado muerto.

A mi vista le había ocurrido algo increíble: era como si me hubieran quitado la parte superior de la cabeza y la hubieran cambiado por un enorme ojo. Veía las nubes moradas de formas irregulares que se movían sobre mí, las calles que se extendían a ambos lados y las casas de debajo. «Así es como ven los ángeles», pensé maravillado.

Me fijé en una figura gigantesca que salía de uno de los relucientes carruajes. Mientras intentaba concentrarme en él y no hacer caso del resto de la vista, de casi trescientos sesenta grados, descendí con cuidado, aún sin pleno control sobre mis alas, con miedo de que el hombre me viera pero al mismo tiempo medio deseando que lo hiciera. La idea de conseguir que aquel titán se doblegara ante mí, tales serían su asombro y su admiración, me resultaba atractiva. Me imaginé a mí mismo como a un ángel en un cuadro, con mi túnica detenida según se inflaba y extendiendo las delicadas manos expresivamente, y al destinatario de mi mensaje cayendo al suelo con los ojos en blanco, sobrecogido y maravillado.

Al cernerme sobre él, sin embargo, tuve una inquietante visión doble: vi al hombre y, además, le conocí.

2

El leal y responsable Leslie Senzatimore se paró en el césped recién cortado de su jardín cuando empezaba a amanecer, separó bien las piernas, inclinó el cuerpo hacia atrás y echó una meada que trazó un brillante arco sobre la luna que se iba apagando. El cuerpo celeste resplandeció, lazado por su caliente reata y quizá hasta reclamado por un hombre que, a sus cuarenta y cuatro años, lo tenía todo para estar contento con su vida.

A diferencia de la mayoría de los residentes de aquella arbolada calle de Long Island, Leslie tenía su casa en propiedad sin hipoteca, un chalé de dos plantas que en aquel momento llenaban dos hijos y una nieta dormidos, una au pair, una esposa estupenda, dos gatos, una nuera y un cocker spaniel de avanzada edad. Una lancha motora, un modelo clásico, símbolo de los merecidos ratos de ocio de la familia, relucía bajo una lona; cuatro coches, de distintos precios y tamaños, desde el Ford Explorer de su mujer, lleno de juguetes desparramados, hasta el polvoriento turismo eslovaco de su hijastro, daban prueba de unas vidas de mucho trabajo y ajetreo. Una segunda casa de menor tamaño, a un lado, también era propiedad de Leslie y alojaba a sus alcoholizados suegros, el elemento más locuaz de una serie de personas a su cargo que Leslie se había ido echando a la espalda de buena gana a lo largo de su vida adulta como un alegre Sísifo. Leslie era un héroe por naturaleza y lo había sido desde el día en que había rescatado a los gatitos de debajo del tejado de los Bobik cuando tenía trece años, allá por el año 1981.

Aquel día, la señora Bobik había entrado resoplando en la cocina de los Senzatimore y se había desplomado sobre el cómodo sillón que había junto a la ventana, con su floreado vestido de andar por casa oscurecido por el sudor de entre los descomunales pechos caídos y la pálida piel de la parte posterior de los brazos arrugada como la grasa de un pollo desplumado. Esta acción atrapó de inmediato la solemne atención de Leslie y de sus cuatro hermanos, que en aquel momento estaban desayunando cereales en la mesa de la cocina, ya que aquel sillón con demasiado relleno había sido de su padre (su padre se había ahorcado recientemente) y nadie podía sentarse en él. Evelyn Senzatimore, sin embargo, reprimió el impulso de echar a la mujer de su casa y esperó estoicamente a que la señora Bobik se desahogara, como había hecho prácticamente todos los días desde que el señor Bobik había desaparecido, dejándola sin hijos y hecha un lío, siete años antes. El marido, un bebedor empedernido, había sido visto por última vez dando tumbos delante de los grandes almacenes Woolworth’s en Las Vegas por una pareja del vecindario que estaba allí de luna de miel y que reconoció al antiguo conductor del autobús escolar. Aquel desafortunado avistamiento no consiguió calmar los nervios de la señora Bobik, que acabó perdiendo prácticamente todo contacto con lo que la mayoría de nosotros llamaríamos la realidad. De modo que, cuando irrumpió en casa de los Senzatimore gritando que tenía gatos en el techo, su afirmación fue recibida por seis pares de ojos compasivos.

–Se han pasado toda la noche maullando –protestó.

La madre de Leslie suspiró y miró a Leslie como diciendo: «Encárgate tú». Aquello era algo que últimamente la señora Senzatimore hacía muy a menudo, cada vez que le parecía que la vida le exigía demasiado. Leslie era el mayor de sus hijos varones y sabía que al muchacho le halagaba que ella dependiera de él; quizá incluso ansiara esa dependencia. Era una especie de minúscula compensación por la violenta pérdida de un padre de modales suaves que en los últimos años se había ido desvaneciendo progresivamente de la familia. Charlie Senzatimore, un depresivo no diagnosticado, se había ido volviendo cada vez más insignificante, cada vez más callado, hasta que al final simplemente decidió convertirse en un fantasma de verdad en lugar de un fantasma que se sentaba en un sillón a leer el periódico local. No es que sus hijos no le echaran de menos; simplemente no podían centrarse en un aspecto en concreto que echar de menos, ya que apenas habían tenido ninguna relación con él al margen de la que había creado su madre para ellos. «Tu padre se va a poner hecho una furia», les amenazaba, aunque sabían que lo único que iba a hacer Charlie era sacudir la cabeza con tristeza o salir de casa muy ofendido dando un portazo. «¡Tu padre está orgullosísimo!», exclamaba mientras la esbelta marioneta sentada a su lado intentaba esbozar una sonrisa torcida. Pobre Evelyn Senzatimore. Cada día tenía que levantarse y pintar un vivo retrato de un padre y un marido que no existían del todo. Y sin embargo, cuando dejó de existir de verdad, cuando le vio colgado sin vida en el cobertizo, la intensidad y el volumen de su propia pena la dejaron asombrada. ¿Qué pérdida estaba llorando, la de la obra creada por su propia imaginación o la de la sombra con la que había compartido su vida? En cualquier caso, ya no tenía a nadie a quien crear a diario; le quedaban ella misma, sus hijos, la realidad de su vida. Le añoraba tanto que era insoportable. Por fin, una vez que murió, Charlie se había vuelto real para ella. De pronto Evelyn se sintió extremadamente vulnerable, así que recurrió a Leslie, su firme muchacho.

Así las cosas, nadie se sorprendió de que Leslie, vestido para ir a clase con una camisa de manga corta y unos pantalones caqui, con un cuerpo fuerte en el que ya empezaba a desarrollarse la musculatura y con el pelo castaño rojizo («¿Estuvieron los vikingos en Sicilia?», preguntaba la gente a su madre a menudo, olvidando que ella era irlandesa) alisado hacia un lado, se levantara y dijera:

–Voy a echar un vistazo, señora Bobik.

–Buen chico –dijo su madre–. Llévate los libros. Te puedes ir a clase desde allí.

El olor de la casa de los Bobik era asfixiante. No era suciedad –la señora Bobik era una mujer escrupulosamente limpia–, sino más bien un olor rancio soterrado y difícil de identificar que Leslie pensó que debía de ser el olor del abandono. La casa apestaba a aquello. Le dio miedo y asco. Cuando lo pienso ahora, creo que es posible que Leslie construyera toda su vida adulta como defensa contra aquel olor.

Siguió a la señora Bobik por su estrecha escalera, intentando no mirar al gigantesco trasero que se movía penosamente bajo su vestido, por el angosto pasillo, por delante de puertas cerradas que ocultaban las habitaciones sin usar de los hijos que nunca habían llegado a nacer, hasta llegar al diminuto dormitorio principal, prácticamente una catedral de iconos religiosos. La Virgen María era la protagonista del catolicismo de la señora Bobik, lo que dejaba a Jesucristo solo ante el peligro en una minúscula cruz clavada entre dos ventanas. A todo color sobre la cama, enmarcada encima de la mesilla de noche, en forma de estatua en el tocador, era María la que estaba por todas partes.

–¿Los oyes? –preguntó la señora Bobik con impaciencia, todavía sofocada por las escaleras, con su enorme busto moviéndose arriba y abajo y sus cortas piernas bien separadas como las de un bulldog. Era más baja que Leslie y sus llorosos ojos saltones, de color azul, estaban clavados en los suyos con un gesto de sumisión inquisitiva. Aquella era, empezó a darse cuenta Leslie con cierto pavor, la prueba definitiva de la cordura de la señora Bobik. Si él no oía a aquellos gatos, la mujer estaba oficialmente chiflada, tal y como pensaba todo el mundo. Se sintió dotado de una autoridad repentina y agobiante, como si fuera el médico que estaba a punto de comunicarle si su cáncer era operable. El aliento con olor a café de la señora Bobik le llegó en oleadas nauseabundas. Notó cómo le retumbaban los oídos a medida que la vergüenza y la confusión se iban apoderando de él. Empezó a recorrer la habitación con la mirada, como buscando una vía de escape. ¿Qué debía hacer si no oía a los gatos? ¿Mentir? Y si mentía y no había gatos, ¿entonces qué? ¿Debía buscar un gato callejero, metérselo en el armario y después sacarlo, y quizá entonces la mujer dejaría de oír gatos? ¿Llegaba ya tarde a clase? Tenía tantos pensamientos viniéndole a la cabeza a toda velocidad que se olvidó de escuchar, pero cuando su mirada errante se topó con la de la señora Bobik, el gesto de súplica de la mujer le trajo de vuelta a su tarea. Oyó el ladrido de un perro que venía de fuera, niños gritándose unos a otros de camino al colegio, un pájaro que repetía insistentemente la misma frase monótona una y otra vez. Y entonces, como el llanto remoto de un bebé, un ruidito prácticamente inaudible atravesó la habitación. Era un gato. A Leslie le invadió una sensación de alivio.

–¡Lo oigo! –dijo con alegría.

–¿Sí? –gritó la señora Bobik juntando las rollizas manos.

–Sí, es...

Su mirada recorrió la habitación, intentando seguir el sonido. Ahora que había oído un maullido, podía oír más. Había más de un gato. ¡La señora Bobik tenía razón! Pero ¿de dónde venía el sonido? Era como si saliera del aire del centro de la habitación. Abrió el armario, miró bajo la cama, debajo del tocador. Ni rastro de los gatos. Entonces se subió a una silla y puso un vaso contra el techo, que no tenía mucha altura, como había visto hacer a Colombo en la televisión. Como un inquietante secreto, el sonido se le reveló al oído: los maullidos lastimeros de unos gatos exhaustos.

–¿Ahí arriba hay un desván? –preguntó.

–No, solo un pequeño hueco debajo del tejado. ¿Para qué quiero yo un desván? De hecho me lo acaban de volver a precintar. Uno de los tablones de la fachada de la casa estaba podrido.

–¿Cuándo se lo arreglaron?

–Hace tres días –contestó ella.

–Creo que ha dejado atrapados a esos gatos –dijo Leslie.

–¿Cómo se han metido unos...? –empezó a decir la señora Bobik, pero Leslie ya se había puesto en camino hacia su casa. Su madre y todos los hermanos Senzatimore le siguieron calle arriba de vuelta a casa de la señora. Su hermano Will le ayudó a llevar la escalera grande, que Leslie sabía que había sido utilizada por última vez por su padre para alcanzar su destino final.

Otros niños del barrio, de camino al colegio, también empezaron a seguirle. «¿Qué haces, Les?». «¿Qué es lo que pasa?». Leslie no dijo nada. Solamente fue caminando con paso firme hasta la casa de los Bobik, con la escalera bajo un brazo y el asa de la pesada bolsa de herramientas de su padre clavándosele dolorosamente en los dedos de la mano que tenía libre.

Con la ayuda de las pequeñas manos de su hermano Will, extendió la escalera y la colocó de manera que la parte superior quedara apoyada justo debajo de la ventana del dormitorio de la señora Bobik. A continuación, con su ya prominente mandíbula en tensión, Leslie empezó a subir por los peldaños. Justo cuando llegaba a lo alto de la escalera, la señora Bobik asomó la cabeza por la ventana.

–¿Me vas a romper la casa? –preguntó con voz ronca.

–Si quiere que saque a los gatos, tengo que quitar un tablón –explicó Leslie mientras le mostraba un martillo expresivamente.

–Jesús, María y José –dijo la señora Bobik, que volvió a meter la cabeza en la casa.

Leslie introdujo con cuidado la boca del martillo debajo del tablón nuevo, que estaba sin pintar, unos centímetros más arriba de la ventana de la señora Bobik, e hizo palanca para intentar soltarlo. Al cabo de unos segundos se oyó el ruido de la madera al astillarse y los clavos cedieron. Leslie sacó los clavos que quedaban en la madera nueva, apoyó el tablón en el tejado inclinado y acercó la cara al agujero. Un bufido agudo y furioso salió de la oscuridad, y Leslie pensó por primera vez que a lo mejor aquellos gatos no querían que los rescataran. Miró a su madre.

–Está bufando –dijo.

–Díselo a la señora Bobik... Que te dé un tazón de leche.

Siguió el consejo de su madre, y la señora Bobik le dio un tazón de leche. Leslie lo puso encima de la ventana abuhardillada, justo delante del agujero, y llamó al gato.

Le llevó un buen rato, y perdió a algunos de los espectadores que le observaban desde el suelo –niños a los que sus madres mandaron al colegio–, pero finalmente una gata gris esquelética salió caminando vacilante hacia la luz del sol, como un rehén liberado tras un mes en una cueva. La gata olfateó la leche y empezó a beber a lengüetazos. Leslie tenía miedo de moverse por si asustaba al animal, pero sabía que tenía que dar el siguiente paso del procedimiento. Los maullidos del interior eran tan débiles y agudos que solo podían ser de crías. La gata callejera había trepado por el entramado y el tejado de la casa de la señora Bobik para acurrucarse allí y parir en una habitación privada.

Hubo auténticas ovaciones cuando Leslie metió el brazo y sacó la primera criatura hecha un ovillo en la mano, un diminuto y frágil gatito atigrado de color naranja que no dejaba de maullar, y se sintió absolutamente eufórico. El estar allí, tan arriba, con todo el mundo mirando, y haciendo una buena acción como aquella... La adicción a rescatar a gente le duraría toda la vida.

El sol ya estaba bien alto y Leslie se había perdido las clases de ciencias y matemáticas para cuando bajó el último gatito a la muchedumbre, en la que había madres, niños, los hermanos de Leslie y los pocos chicos de su misma edad que habían esquivado a sus padres y se habían saltado las clases para disfrutar del espectáculo. Todos los gatitos que bajó –ocho en total– encontraron un nuevo hogar aquel día, y así empezó un linaje de gatos que todavía hoy, veintiséis años más tarde, pueblan la localidad de Patchogue, en Long Island. En cuanto a Leslie y su familia, adoptaron un precioso gatito macho al que llamaron Bob. La señora Bobik se quedó con la madre, víctima del abandono como ella, y empezó a dormir con el animal todas las noches, lo que parece que hizo maravillas por los nervios de la pobre mujer. Los daños ocasionados a su vivienda fueron reparados gratuitamente aquella misma tarde por un divorciado con orejas de soplillo y un fino bigotito, Vincent McCaffrey, que aprovechó astutamente los acontecimientos para cortejar a la encantadora madre de Leslie. Diez meses más tarde, McCaffrey le quitó legalmente a Evelyn el gran apellido de Senzatimore (que, como tantas veces le había contado a Leslie con nostalgia su timorato padre, significa ‘sin temor’ en italiano) y se convirtió en el padrastro de Leslie. McCaffrey no era un mal tipo, pero era demasiado tarde para empezar a querer a otro padre y Leslie se vio empujado a salir al mundo. Lo que realmente quería él era hacerse bombero, pero su madre le suplicó que no lo hiciera. El padre de Evelyn, que había sido bombero, había muerto en un incendio, y la idea de perder a su hijo además de a su marido hacía que a la pobre mujer le salieran sarpullidos, de modo que la idea quedó descartada. Sin embargo, resuelto a ser alguien en la vida pese al fallecimiento voluntario de su padre y a la sombra de fatalidad que aquello había dejado sobre sus hijos, Leslie se alistó en la marina a los diecisiete años y se sacó una carrera universitaria mientras navegaba por el mundo. Al volver a casa, pidió un crédito y resucitó el negocio de reparación de barcos de su padre, Senzatimore Marine. A los veintinueve años, Leslie empezó a trabajar como voluntario en el cuerpo de bomberos de Patchogue. Ya estaba en camino.

Percibí todo esto como una emanación futurista mientras me cernía sobre aquel hombretón: el torrente de escenas de su pasado y sus mecanismos internos me aparecían de golpe delante de los ojos como un vómito de imágenes en movimiento, una cacofonía de sonidos y pensamientos. Era una sobrecarga empática, difícil de organizar de forma coherente, abrumadora por su magnitud. Me imaginé lo que tenía que ser para el propio Creador, que veía y oía el mundo entero, cada pensamiento y cada acción, cada lágrima y cada pedo. Me pregunté si a estas alturas Dios se habría vuelto loco, después de llevar alucinando de esa manera veinticuatro horas al día durante millones de años.

Aquella nueva conciencia angelical me había dejado con una clara sensación de desasosiego. Podía ver el interior de aquel hombre con muchísima facilidad, como un cuchillo caliente atravesando una tarrina de grasa de pollo, y parecía un buenazo. ¿Para qué necesitaba un ángel? Los hombres muy bondadosos me irritaban y me avergonzaban; siempre había tratado de evitarlos. Con el corazón (sentía que tenía un corazón) latiéndome con fuerza en el pecho, fui descendiendo poco a poco, deseando y a la vez temiendo un encuentro con él. Al acercarme a Leslie, noté una cálida corriente de aire arremolinarse alrededor de mi cuerpo. Me sentí desnudo. Descendiendo todavía más, me pareció que el aire alrededor de Leslie estaba casi caliente, además de espeso como la miel. Aquel hombre apestaba a humo de madera quemada. Todavía estaba haciendo pis, con la cara y el pálido miembro vueltos hacia el cielo del amanecer. Me pareció que estaba mirando justo hacia donde estaba yo, así que esperé a que me viera, a que llegara el momento del terrible encuentro. Supuse que cuando se produjera sabría qué decir y entendería por qué me habían mandado de vuelta a la Tierra. Pero Leslie no reaccionaba. Con la prominente mandíbula en tensión y los claros ojos azules concentrados en un punto justo detrás de mi cabeza, se subió la cremallera de los pantalones, se dio la vuelta y se alejó de mí en dirección a una de las casas con forma de caja. ¿Acaso era invisible? Con un miedo repentino a quedarme solo fuera, fui volando tras él, con los brazos estirados, resuelto a seguirle al interior. Batí las alas lo más fuerte que pude, pero el aire oponía resistencia. Mi vuelo era torpe; casi estaba flotando, más que volando. Antes de que pudiera llegar hasta él, Leslie había abierto la puerta de su casa y la había cerrado con delicadeza, dejándome en la calle. Me posé en la hoja dura y brillante de un arbusto que había junto a la puerta y plegué las alas enfurruñado al darme cuenta de que, encima de todo lo demás, era diminuto. ¡Uno de esos ángeles que caben en la cabeza de un alfiler!

Cuando mi hombre desapareció, el aire se enfrió. Destemplado, asustado y perplejo, me concentré en Leslie y descubrí con asombro que era como si me encontrara en su dormitorio, mirando a su robusta y atractiva mujer, cuando en realidad estaba tiritando fuera de la casa.

3

Al oír entrar en casa a su marido, Deirdre Senzatimore se movió bajo el denso edredón, abrió un ojo y miró a la rendija entre las cortinas. Azul eléctrico. Casi era de día. «Hay tantos incendios de noche», pensó mientras volvía a quedarse dormida, «¿por qué?...». En su mente adormecida, su hijo sordo de cinco años, Stevie, estaba encendiendo una pequeña hoguera en el dormitorio de Deirdre y, a medida que iba creciendo, el calor se volvía insoportable. «¿De dónde has sacado esas cerillas?», le preguntaba ella, incapaz de levantar la cabeza de la almohada. Pero el niño rubio se reía, encendía una cerilla tras otra y las tiraba al suelo como si echara migas a unas palomas. Justo en ese momento entraba Leslie vestido con todo su equipo de bombero. Llevaba una gruesa manguera de lona en una mano y rociaba a Stevie con un buen chorro de agua. Deirdre le gritaba que parara, pero él seguía apuntando al pequeño con el chorro, como si fuera el niño el que estuviera ardiendo. El agua dejaba de salir, como controlada por un grifo que hubiera en algún sitio, y Deirdre corría hacia su hijo empapado y descubría que Stevie estaba cubierto de relucientes piedras translúcidas. Cogía una y la sostenía con el pulgar y el índice. Era un diamante.

Deirdre, que ahora sintió a su marido en la habitación y se despertó, se giró dentro de su fino camisón de algodón, retorciendo el tejido al volverse para mirarle, y a continuación dejó caer otra vez la cabeza sobre la almohada. Desnudo y con el pelo mojado tras haberse bañado, Leslie se metió bajo el edredón, atrayendo a su mujer hacia su pecho, rodeándola con sus grandes brazos, sintiendo su suave vientre, sus grandes pechos, toda esa carne fuerte plegada de alguna forma bajo el fino tejido. Le apartó la pesada cabellera del cuello y le puso la cara contra la nuca. Tenía la piel templada, casi caliente.

–¿Qué tal te ha ido? –susurró Deirdre.

–Un incendio en un sótano –contestó él–. La instalación eléctrica.

En cuestión de segundos, los dos se sumieron en un profundo sueño.

Leslie había visto por primera vez a Deirdre en el supermercado Stop & Shop de Patchogue, cuando ambos se acercaban a los treinta. Ella empujaba un gran carro lleno de comida y su hijo iba andando a su lado. Bud era un niño de seis años muy delgado y con unos enormes ojos marrones. Iba cantando para sí en voz baja mientras caminaba con un dedo enganchado en una varilla del carro de metal. Cuando Leslie se cruzó con él, Bud levantó la vista y esbozó una amarga media sonrisa. Leslie levantó las cejas, pero no dijo nada; ya no se podía hablar con niños a los que no se conocía. Entonces alzó la mirada y vio a la madre. Deirdre medía más de un metro ochenta y tenía la cara huesuda, el pelo castaño y brillante y un busto prominente que resaltaba bajo una prenda ceñida. Hasta sus manos eran grandes. Mientras examinaba la enorme variedad de latas de judías con tomate, tenía una forma distraída y pensativa de moverse que sugería una profundidad interior, una especie de tristeza secreta que conmovió a Leslie. No llevaba anillo de casada.

En el aparcamiento volvió a fijarse en ella, en su abundante pelo brillante, mientras ella y el niño de la media sonrisa metían las bolsas de la compra hábilmente y en silencio en el maletero de un abollado coche de cinco puertas que el destino quiso que estuviera aparcado a dos coches de la camioneta de Leslie. La forma diestra y autosuficiente en que se movían madre e hijo le llevó a preguntarse si tendrían a alguien que los ayudara cuando llegaran a su destino. Una vez que el niño estuvo en el asiento trasero con el cinturón abrochado, Deirdre se quedó parada, vacilante, con una mano apoyada en el carro vacío y mirando a su alrededor.

–Ya te lo llevo yo –gritó Leslie.

Deirdre le miró con los ojos entrecerrados, confundida.

–¿Cómo?

–Te llevo el carro a su sitio.

–Ah. Gracias.

Leslie se acercó, avergonzado por la mirada de aquella mujer. Le pareció que estaba tardando una eternidad en llegar hasta ella. Se acordó de una explicación muy mala que le había dado un profesor de lo que era el infinito: cuando, al cruzar una habitación, primero tienes que llegar hasta la mitad, después hasta la mitad de esa mitad, después hasta la mitad de esa mitad, de modo que atraviesas una serie infinita de mitades sin llegar jamás a tu destino. Pero, recordaba haber pensado Leslie, uno sí que llega siempre al otro lado de una habitación. Cuando por fin llegó hasta Deirdre, le cogió el carro y lo empujó ligeramente hacia un lado para que nada se interpusiera entre ellos.

–Uno quiere ser buena persona y devolverlos a su sitio, pero es un rollo, ¿verdad? –dijo haciendo un gesto vago con su enorme brazo. Ella sonrió. Leslie le tendió la mano enérgicamente, como si la estirara para coger un vaso a punto de caerse–. Les Senzatimore.

–Menudo trabalenguas de nombre –contestó ella riéndose y estrechándole la mano. La suya era áspera y fuerte, pero aun así se veía diminuta dentro de la manaza de él–. Yo me llamo Deirdre.

–Encantado –dijo Leslie.

Dentro del coche, Bud se giró en el asiento, buscando a su madre.

–Tengo que irme a trabajar –anunció ella vacilando durante un instante y, como advirtió Leslie, lanzándole una mirada al dedo, en el que no llevaba anillo de casado–. Gracias otra vez.

Leslie sintió el impulso de saltarse los preliminares, sentarse en el asiento del conductor del penoso cochecito de Deirdre e irse con ellos. Ninguno de los dos se movió. La tensión sexual se arremolinó en la pausa que se produjo a continuación, como el agua del mar al llenar una hendidura en la arena.

–¿Mamá? –llamó Bud con curiosidad.

–Ya voy, cariño –contestó Deirdre suavemente dando un paso.

–¿Dónde trabajas? –preguntó Leslie. No quería perderla, pero no podía invitarla a salir, todavía no.

–Eh..., ¿te suena una tienda de decoración que se llama Trumbull Interiors? En Main Street.

–Sí, la conozco. De hecho..., estaba pensando en pasarme por allí.

Leslie trazó compulsivamente una cruz en el paladar con la lengua como penitencia por su mentirijilla.

–¿Ah, sí? –dijo Deirdre mirándole con escepticismo, con un asomo de sonrisa en la cara. Ya tenía algunas arruguitas alrededor de los ojos de color ámbar. El sufrimiento que había tras aquella mirada amarga le intimidó ligeramente. Sentía que aquella mujer podía ver a través de él y mucho más allá. No tenía claro que quisiera aceptar el reto, pero aun así siguió adelante.

–Tengo que hacer algo con mi casa –le confió visualizando su piso de alquiler, amueblado al tuntún y sin el más mínimo rastro de cariño. Tan solo unas cuantas sillas de contrachapado, un sofá de piel sintética marrón, un equipo de música, una televisión: el lugar perfecto para odiarse a uno mismo. De pronto le asaltó una punzada de dolor por la muerte de su padre, algo que llevaba años sin sentir, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se los frotó como si le estuviera deslumbrando la luz, cogió las gafas de sol que llevaba colgadas del bolsillo de la camiseta y se las puso. Ahora Deirdre estaba teñida en sepia, hermosa tras aquel filtro. Los pómulos marcados y la boca generosa, la nariz prominente, los ojos sabios, todo parecía parte de un fotograma de una película.

–Bueno, Trumbull es caro, pero está bien si quieres cortinas o..., no sé, asesoramiento sobre colores y todo eso –dijo Deirdre dirigiendo la vista a sus grandes sandalias. Llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo coral–. Yo no compraría muebles allí.

–Si voy, ¿tú podrías ayudarme? –preguntó Leslie.

–Sí, claro. Pregunta por mí. Deirdre Jenkins.

Cuando se acostó con ella, tres semanas después de aquel día, le entusiasmó su fuerza. En la cama lucharon como titanes, con sus cuerpos envueltos en las sombras que proyectaban las nuevas cortinas, quizá algo demasiado femeninas, que Deirdre había escogido para Leslie en su plan de redecoración. Le encantaron los turgentes muslos de Deirdre, sus firmes brazos, la ancha y poderosa armazón de su pelvis. Por encima de todo, a Leslie le daba miedo llevar una vida insignificante. Su padre había sido un hombrecillo pusilánime; Leslie viviría una vida honrada y valiente, a la luz del día, con aquella robusta mujer que era como un animal. Su piel siempre estaba caliente.

Mientras Leslie dormía con Deirdre, yo, su ángel invisible, me mantuve agarrado a mi balanceante hoja delante de la casa de los Senzatimore, con el pasado de Leslie recorriéndome el cuerpo como una fiebre, y le oí respirar. También oía la respiración de Deirdre, el zumbido del calor que irradiaba su habitación, el siseo de una pierna o un brazo al rozar las sábanas. Hice un gran esfuerzo por ver también lo que estaba soñando Leslie, pero lo único que pude distinguir fue la silueta de un barco muy largo.

Al bajar las escaleras, Deirdre vio a sus dos gatos –uno blanco y otro atigrado– dibujando ágiles ochos en el piso de abajo, moviéndose de un lado para otro como tiburones esperando impacientes su comida. Mientras cogía brillantes trozos de carne en salsa gelatinosa de una lata con una cuchara se dio cuenta de que lo que le incomodaba de los gatos era que sus patas no hacían ruido. Vistos desde arriba, parecía que planeaban sobre el suelo. Eran sigilosos, parasitarios, displicentes. Pero los gatos de los Senzatimore eran una leyenda; uno de cada dos maullidos del vecindario estaba emparentado de alguna forma con los gatitos originarios que había rescatado Leslie. Siempre tendrían gatos, tanto si a ella le gustaba como si no. Con el lustroso pelo de los animales acariciándole los tobillos, Deirdre abrió la puerta y puso la comida fuera. Los felinos salieron a toda velocidad. Aprovechando la ocasión, yo entré zumbando antes de que Deirdre cerrara de un portazo.

La casa estaba decorada a lo grande, con una robusta mesa auxiliar de pino en el vestíbulo y gigantescas baldosas azules y amarillas en el suelo. En la cocina, amplia, luminosa y ordenada, había una inmensa caja metálica en un rincón y una mesa de carnicero de madera, a la que acompañaban cuatro taburetes a juego especialmente altos, y que tenía encima un aro de hierro negro con enormes cacerolas colgadas. Los armarios de madera estaban pintados de un blanco cremoso y reluciente. Todo parecía construido para gigantes, lo cual tenía sentido a la vista del tamaño de Leslie y Deirdre Senzatimore.

Al entrar flotando en el salón, vi unos blandos sofás como mazacotes y unas sillas sin forma. Aquellos muebles tenían que deformarle a uno la columna vertebral. La idea de lo fea que estaría una persona repantigada en uno de esos asientos me dejó consternado. En mi época, los muebles ayudaban a la gente a moverse de forma elegante y precisa. Todavía no estaba familiarizado con el concepto de informalidad propio de los tiempos modernos. Aquellos sofás flácidos me confundieron y me perturbaron. Entristecido por la decoración, me fui volando al piso de arriba. Por una puerta abierta en el pasillo, alcancé a ver unas paredes con nubes esponjosas pintadas y a Deirdre inclinada sobre el cuerpecito hecho un ovillo de su hijo.

Stevie aún estaba durmiendo, con su pequeño pecho subiendo y bajando. Tenía la boca cerrada, los ojos moviéndose detrás de los párpados y los claros rizos del cuello húmedos de sudor por el excesivo número de mantas que le tapaban. Deirdre quería quitarle una, pero odiaba despertar a su pequeño, perturbarle cuando dormía e interrumpir los sueños en los que, quién sabe, quizá oyera cosas. No les habían dado ninguna esperanza de que pudieran operarle o curarle; Stevie era sordo, y punto. Me sentí avergonzado, allí parado en el aire, y me fui volando al piso de abajo. Deirdre regresó a los pocos minutos y se puso a pesar un poco de café. Entonces apareció Leslie, seguido del spaniel. Las uñas del viejo perro hicieron un «clic, clic» al arrastrarse por el suelo de baldosas.

–¿Ya estás levantado? –dijo Deirdre.

–Tengo mucho que hacer –contestó Leslie. Olía deliciosamente a colonia. Llevaba una camisa verde menta planchada y metida por dentro de los vaqueros y el pelo corto peinado hacia atrás. Deirdre puso un café y unas tostadas en la mesa.

–¿Quieres huevos? –preguntó, consciente de que era demasiado tarde para que fuera una oferta tentadora. Las tostadas se iban a enfriar.

Leslie sonrió.

–No, cielo. ¿Trabajas hoy?

–Sí, tengo una clienta... Va a venir luego, cuando vuelva de llevar a Stevie.

–Hoy es sábado.

–Ya lo sé, le voy a dejar allí medio día –explicó Deirdre.

–Yo puedo llevar a Stevie –dijo Leslie–. Voy a ir a trabajar más tarde.

–Vale –contestó ella.

–¿Va todo bien? –preguntó Leslie.

–Sí, estoy bien –dijo Deirdre. Leslie le dio un beso y salió de la cocina con un trozo de tostada en la mano. El perro fue detrás de él.

Deirdre se quedó de pie, con el cuerpo inclinado hacia delante y las fuertes muñecas apoyadas en el borde de la mesa de carnicero. Llevaba su trasero de valquiria enfundado en unos pantalones ajustados de tela azul resistente que descendían hasta un par de botas de piel labrada terminadas en punta. Intrigado por su complexión robusta, me posé en el borde de un cuenco de porcelana y me puse a escuchar sus pensamientos.

La quietud de la casa llegaba a sus oídos como un zumbido. Vio el sonido como un círculo rojo que daba vueltas y vueltas: las pulsaciones del silencio. Se preguntó si sería eso lo que oía Stevie o si realmente no oía nada. Deirdre y Leslie habían empezado a aprender la lengua de signos al día siguiente de que les dijeran que el bebé era sordo. Estaban haciendo todo lo que podían por él, y sin embargo había una sensación de carencia, de que le habían privado de algo, que parecía innata en Stevie. Pasaba rápidamente de una introversión angelical a tremendos ataques de ira difíciles de manejar. Deirdre era incapaz de enfrentarse a él. Por fuerte que fuera, la culpa que sentía por la discapacidad de su hijo le impedía ser dura. Miró el reloj: las ocho y cuarto. La au pair ya se había ido a su clase de inglés en el centro. Quería que Stevie durmiera lo máximo posible; si se levantaba de malas, podía ser un infierno. Algunos días bajaba lleno de luz, sonriendo, como un milagro de felicidad. Otras veces la rabia le arañaba desde dentro, controlándole el humor. Se volvía desconfiado, rencoroso, ofuscado. Oyó un ruido en las escaleras. Era Stevie.

–Hola, cariño –dijo Deirdre con signos.

Stevie, un niño rubio de aspecto frágil, se acercó a su madre y se le agarró de la pierna, pestañeando con sus claros ojos soñolientos. Deirdre lo cogió en brazos y lo meció a un lado y a otro, hundiéndole la cara en el suave cuello. ¿Cómo podía haber temido el momento de verle? A su chiquitín.

Al otro lado de la ventana, un gran gato atigrado naranja al que Deirdre no había visto nunca se subió al alféizar, la observó fijamente con una mirada furiosa y maulló intensamente, taladrándola con sus ojos amarillos. Deirdre oyó sus indignadas quejas a través del cristal. Parecía que estaba intentando decir algo. Deirdre sentó a Stevie en una silla, se acercó a la puerta y la abrió ligeramente. El animal se bajó del alféizar de un salto, aterrizó en el suelo con un golpe seco y se acercó a la puerta abierta con actitud agresiva, intentando meter la cabeza en la casa.

–¿Qué haces? –dijo Deirdre empujándolo con el pie–. Fuera. Largo de aquí.

Lo último que necesitaban era otro gato. Salió por la rendija de la puerta, la cerró tras de sí y dio un pisotón en el suelo. El gato naranja dio un salto hacia un lado, pero después se detuvo, se sentó con la frente arrugada y la miró.

–¿Qué quieres? –preguntó Deirdre–. Vete.

Cogió una piedrecita del suelo y la lanzó a unos centímetros del gato. El animal se alejó correteando, pero al llegar al borde del césped se estiró ostentosamente, casi con insolencia. Deirdre volvió a entrar en la casa. El corazón le latía con fuerza. Stevie la estaba mirando con los ojos muy abiertos, como para atrapar toda la información que pudiera con ellos.

–Un gato –explicó Deirdre con signos–. Tiene que volverse a su casa.

Satisfecho, el niño se distrajo con un juguete que había en la mesa, tocándolo con unos dedos inquisitivos y avariciosos. Deirdre observó cómo jugaba, aliviada de que estuviera entretenido. A veces sentía que los deditos de Stevie trataban de agarrarse a ella como insistentes animales, rasgando su concentración, su mente, su espíritu. Una vez le había pegado; un cachete en la manita. Se ponía enferma solo de recordarlo.

Observé su rostro pensativo y me acordé de Solange. Ella solía ensimismarse de la misma forma. Oh, Solange, ¡mi querida vieja amiga! Me pregunto cuántos años viviste. Incluso si llegaste a anciana, llevas dos siglos muerta.

4

La primera vez que vi a Solange tenía dieciséis años y llevaba mi caja de quincalla –cuchillos, saleros, cajitas de rapé, martillos: cualquier cosa que pudiera vender– a cuestas por el barrio de Saint-Honoré, anunciando mi mercancía a pleno pulmón. La caja iba enganchada a una correa de cuero que llevaba colgada del cuello y que se me clavaba dolorosamente en la piel.

Una fornida criada con pinta de arpía, con un delantal salpicado de sangre, las manos rosadas y unas finas venas rojas que le recorrían la nariz como hilos, empezó a manosearme los cuchillos, comprobando las hojas y volviendo a tirarlos al cajón como si quisiera cortarme en rebanadas con ellos. Yo me quedé inmóvil, observando con calma cómo lo revolvía todo. Cuando por fin escogió un cuchillo y me preguntó el precio bruscamente, hice una ligera reverencia.

–Normalmente cobraría treinta sueldos, pero a vuestra merced, chère madame, se lo dejo por veinticinco.

A la señora pareció contrariarle que le ofreciera una ganga y dio un resoplido. Se le torció la boca con una sonrisa involuntaria mientras me ponía las monedas en la mano, con cuidado de no tocarme. Imagínense, ¡un judío ofreciéndole una ganga a alguien! Cogió el cuchillo, se volvió rápidamente y se alejó caminando como un pato, ansiosa por olvidar todo el incidente. Yo me puse a ordenar el cajón de los cuchillos, deleitándome en mi penoso triunfo, cuando entreví la seda verde azulada de un elegante vestido y percibí el oscuro e intenso aroma de un perfume de gardenia.

–¿Tiene vuestra merced cajitas de rapé? –preguntó una voz pícara y musical.

–Oui, mademoiselle –respondí mientras abría el primer cajón y sacaba tres cajitas de rapé pintadas.

–Madame –me corrigió.

–Discúlpeme –dije levantando la mirada hacia su rostro. Era joven, de unos veinte años, con una cara larga y triste de rasgos españoles y unos ojos pequeños de color chocolate. Tenía el cuello salpicado de diminutas marcas de nacimiento. Sus facciones no eran, ni con mucho, tan hermosas como lo era el conjunto. Cogió una de las cajitas y le dio la vuelta con las yemas de sus delgados dedos.

–¿Cuánto pide por esta? –preguntó.

–Treinta y dos sueldos –contesté.

–¿Cómo puede ganarse la vida con esto? –exclamó mientras volvía a dejar la cajita en su sitio y apoyaba una mano fuerte y pequeña en mi caja de quincalla–. Es judío, ¿verdad?

–Sí, madame.

–Si lo quiere, mi señor tiene un trabajo para vuestra merced –dijo–. Ganará más en una mañana que si vendiera toda esta caja de morralla.

–¿Quién es su señor? –pregunté.

–El conde de Villars. Esta es su casa –dijo señalando la mansión que tenía detrás, cercada por un alto muro–. Solo son unos cuantos recados. Puede dejar su caja en la cochera, allí no le pasará nada. Y después, cuando termine, venga a la cocina y le daremos sopa y pan.

Tenía una forma de hablar fresca y alegre que hacía que todo lo que describía sonara apetecible.

–¿Cuánto me va a pagar?

–Un luis –contestó.

A menudo mi padre no ganaba eso ni en un mes. Me imaginé el gesto de recelo que aparecería en el rostro del viejo cuando llegara a casa con la moneda de oro.

–No puedo aceptarlo –dije.

–¿Por qué no?

–Lo siento, madame.

–¡A mí me parece bastante generoso! –exclamó.

–Es demasiado generoso. Es... ridículo –dije bajando la mirada hacia mi caja.

–¡Ridículo! –dijo riéndose–. ¿Está enfadado conmigo? Está bien, no se disguste tanto. ¡Dios bendito! ¿Y qué cantidad no le parece ridícula por una mañana de trabajo haciendo repartos?

–Cuarenta sueldos –respondí en voz baja.

–Me llamo Solange –dijo–, ¿cuál es su nombre?

–Jacob Cerf –contesté.

Me llevó a la cochera, una sala muy pequeña bien barrida y ordenada que tenía en el centro un reluciente carruaje carmesí cuya puerta estaba decorada con un emblema familiar con dos leones rampantes dorados. A un lado había aparcado un carruaje de mayor tamaño, cubierto con una lona. Me pasé la correa de cuero por encima de la cabeza y apoyé la caja en el suelo. Entonces Solange desapareció durante unos instantes y regresó con varios saquitos de piel llenos, acompañados de cartas con direcciones.

Hice el reparto. Aunque los comerciantes me observaban con curiosidad cuando llegaba, preguntando «¿Del conde de Villars?» y mirando dentro de los saquitos, una vez que contaban las monedas del interior se quedaban contentos. Supuse que hacía tiempo que mi patrón no saldaba sus cuentas.

Cuando volví, Solange me estaba esperando delante de la gran casa. Me acompañó a la cocina y ordenó a la cocinera que me sirviera sopa, fiambre y pan. A esta no le hizo gracia, pero obedeció, poniéndome los platos delante con brusquedad. Estaba muy hambriento, pero no me atrevía a comer en casa de un gentil, por miedo a infringir nuestras normas alimentarias. Me quedé sentado como un idiota delante de la tentadora comida, con las manos en el regazo, a punto de echarme a llorar de vergüenza.

–¿Le parece que le pasa algo a la comida? –se rio la cocinera.

–No importa –dijo Solange–, quizá mañana tenga hambre. Vuelva entonces, tendremos trabajo esperándole.

A la mañana siguiente regresé a la casa del conde. Después, todos los días menos el sabbat, Solange encontraba recados que encargarme: llevar una casaca al sastre para que la remendara, comprar una madeja de hilo, unos botones, unas hebillas para un par de zapatos. Solange siempre me daba bastante más dinero del que necesitaba para los recados, pero yo siempre traía el cambio correcto. No era ningún ladrón.

Al final me convencí de que no había nada de malo en tomarme la sopa y el pan que me ofrecían, siempre que no comiera carne. Cada día, cuando terminaba de hacer los recados, volvía a la cocina y me sentaba en la larga mesa de madera a sorber sopa y partir trozos del excelente pan blanco. Pasaba el resto del día vendiendo mi mercancía y después metía lo que había ganado con la caja de judío en la lata que tenía mi madre encima de la estufa, para comida y otros gastos de la casa. El dinero del conde me lo guardaba, pensando que algún día lo utilizaría y le demostraría a mi padre que era un astuto hombre de negocios.

Una fría tarde, cuando había hecho los recados del conde y estaba sentado metiéndome en la boca una cucharada de potaje de guisantes y menta con un gesto de gratitud, oí a la cocinera susurrar a Solange:

–Mira qué buen mozo es.

Me atraganté de la vergüenza y tuve que marcharme antes de terminarme el potaje, de lo que me arrepentí más tarde, cuanto estaba tumbado hambriento en mi cama.

Al cabo de cinco semanas, Solange me preguntó:

–¿Le gustaría conocer al señor de la casa?

Me pidió que volviera a colgarme la caja del cuello y yo obedecí. Me condujo por un largo pasillo con suelo de parqué y por una escalera de mármol, sobre una alfombra persa, junto a paredes verde pistacho con molduras de oro y recibiendo la luz que entraba por unas altas ventanas.

–Le he traído lo que quería –oí decir con orgullo a Solange, que estaba delante de mí y me impedía ver parte de la habitación a la que estaba mirando. Sus faldas de seda eran tan anchas, colocadas sobre un tontillo con forma de jaula de gallinas oblonga, que no podía entrar de frente, sino que tuvo que ponerse de lado y pasar de perfil. Se quedó a medio entrar, con la cabeza vuelta hacia su señor y los codos apoyados en el ancho armazón que sostenía su vestido.

–Mi querida Solange –dijo una voz aguda y juvenil–, vos nunca me decepcionáis.

En ese momento, Solange accedió del todo a la habitación y me hizo un gesto para que la siguiera. El conde estaba sentado. Era más joven de lo que esperaba, puede que unos treinta años. Llevaba las cortas y regordetas piernas enfundadas en un calzón ceñido de seda naranja asalmonada que, cuando cruzó las piernas, sonó como si alguien se frotara las palmas de las manos. Tenía el cuello rechoncho, la nariz ancha y los labios carnosos, y sus ojos eran como los de un basset. Mi primera impresión fue que a aquel hombre le sobraba cara.

Me miró con interés.

–Adelante, joven –dijo mientras tomaba una pizca de rapé de una cajita esmaltada y se lo ponía donde la muñeca se une al pulgar, en el hueco entre dos tendones. A continuación inclinó el cuerpo hacia delante, se tapó un agujero de la nariz y esnifó.

–Puede que sea completamente imposible, ya sabe –dijo Solange.

–Desde luego –contestó el conde mientras esnifaba–. Esa es la gracia, ¿no?

En silencio y a unos metros de la puerta, me dediqué a observar atentamente la habitación. El despacho del conde era íntimo y a la par fastuoso, con sillas de bordes dorados, paredes de seda amarillo caléndula, un escritorio azul claro con delgadas patas curvas, cuatro brillantes cuadros de caballos con hermosas cabezas de perfil delante de campos verde esmeralda y un desnudo de una rolliza mujer recostada sobre un diván de seda rojo. Aparté la mirada de la figura del cuadro, la primera mujer desnuda que había visto en mi vida, y mis ojos fueron a parar a un diván rojo idéntico, delante del cual estaba Solange con su vestido de rayas rojas y blancas. En su rostro juvenil había un gesto de seriedad; tenía la mirada perdida, pensativa. La tapicería de seda roja intensa del diván tenía pequeños pelícanos estampados y brillaba con fuerza a la luz de la fría mañana que entraba por una ventana alta. Al otro lado de la habitación, colgado en el centro de la pared entre otros sensuales lienzos, había un estrecho cuadro con un marco con volutas doradas en el que aparecía un joven quincallero judío vestido con harapos. La ropa, aunque más o menos a imitación de la moda de la época, estaba gastada y remendada; el sombrero de tres picos brillaba por el uso. Llevaba una pesada caja de judío colgada del delgado cuello. Enseguida me di cuenta de mi error: era un espejo. Me fijé en mi gastada casaca negra sin forma, mi chaleco rojo, mi amplio calzón negro, la caja de quincallero con sus múltiples cajones que me colgaba del cuello. Al observarme a mí mismo como si fuera la primera vez que me veía, en aquella espléndida habitación dorada, me invadió una sensación de decepción y repugnancia. Noté cómo me subía la temperatura de la cara.

El conde carraspeó.

–¿Puedo llamaros Jacob?

Asentí con la cabeza.

–¿Es cierto que sois judío, como dice Solange?

–Sí, monsieur –susurré.

–En ese caso –dijo levantándose de un salto y quedándose de pie con la espalda inclinada y el enguatado trasero en pompa–, tengo una propuesta para vos. Solange me ha estado contando que sois un joven muy responsable. Extremadamente responsable y... cordial. Como hombre, completamente al margen de vuestro... vuestros orígenes. Sé que desde muy pequeño os han educado para que creáis que no podéis mezclaros con gente como nosotros, que debéis tenernos miedo y lástima, esa es mi impresión. ¿Estoy en lo cierto?

El miedo me estrechó la garganta.

–Quizá tengáis razón –continuó–. El vuestro es un pueblo asombrosamente fiel a sus tradiciones. Sin embargo..., quiero haceros una proposición, para que la consideréis. Un nuevo futuro. Necesito un segundo ayuda de cámara y quiero ofreceros el puesto a vos. Para poder aceptarlo, tendréis que dejar a vuestra familia y vuestra vida anterior, y a cambio yo os pagaré generosamente. Tres luises semanales. Viviréis aquí, y en mis otras casas cuando viajemos. Me acompañaréis en todas mis salidas personales y me ayudaréis con todos mis asuntos. Si decidís uniros a esta casa, se os tratará sin prejuicio alguno. Veréis el mundo.

Esto último lo dijo con un gesto muy grandilocuente, estirando ambos brazos y abriendo los ojos de par en par. Sus modales me eran completamente ajenos; no sabía cómo interpretarlos. Resultaba ligeramente ridículo, con su postura de bailarín regordete, sus pies mirando hacia los lados, su entusiasmo..., y sin embargo le envolvía una finura exquisita y hablaba un francés hermosísimo.

Me sentía desconcertado y avergonzado, tanto por el conde como por mí. Me volví hacia Solange, que ahora me estaba mirando con expectación.

–Le ruego que me disculpe, monsieur –dije, y a continuación salí de la habitación caminando hacia atrás y hui por el pasillo, con mi mercancía moviéndose con gran estrépito dentro de mi caja de judío. Bajé las escaleras de mármol a toda prisa, atravesé la cocina, salí por la puerta y me alejé de la gran casa.

Regresé a mi antigua vida, resuelto a no volver a pisar la voluptuosa casa del conde nunca más. El señor se había precipitado.

5

Ahora debo describir la repugnante experiencia de mi primer viaje en un carruaje sin caballos. Me aferré a la costura del hombro de la camisa de Leslie, aterrorizado por el paisaje que daba vueltas a ambos lados de mí: edificios borrosos, otros carruajes que pasaban a nuestro lado como una exhalación, tirados por lo que parecía arte de magia y con sus gruesas ruedas girando sobre la negra calzada. Cada vez que pasaba uno de esos behemots me imaginaba los destellos del metal cuando la enorme bestia volcara y viniera dando vueltas de campana hacia nosotros. Intenté cerrar los ojos, pero era como si tuviera pegamento sujetándome los párpados abiertos. Incapaz de soportar lo que veía, me concentré en la mano de Leslie, con la que tenía agarrado el volante. Con mi nueva vista hiperdesarrollada vi la trama de líneas cruzadas de su piel. Tenía los nudillos secos y huesudos, las venas hinchadas: una mano de trabajador. Me quedé mirando fijamente el fascinante mapa de su epidermis hasta que conseguí calmarme y olvidarme de mi sobresaltado cuerpo.

Leslie inclinó el espejo retrovisor para poder ver lo que estaba haciendo Stevie en el asiento trasero. El niño tenía la cara pálida y el pelo color masilla. Sujetaba en la mano un hueso de goma para perros y estaba pasando los dedos una y otra vez por la rugosa superficie. Leslie se preguntó si era antihigiénico dejar que su hijo jugara con algo que había baboseado el perro. Odiaba quitarle cosas al niño; ya le habían quitado demasiado. La sordera no era tan horrible. No tanto como la ceguera. Aunque quizá fuera peor. No oír palabras. ¿Era peor eso? ¿Te aislaba todavía más? ¿Cómo funcionamos realmente, con palabras o con imágenes? Cuando lo pensaba, la ceguera le resultaba más aterradora. Sin embargo, un ciego podía sonar como una persona normal por teléfono. Podía encargar madera o pedir una pizza