9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

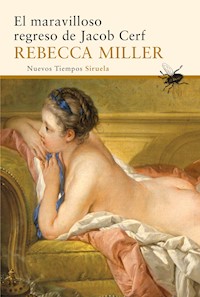

Von einer Fliege, die auszog, die Welt zu verändern – REBECCA MILLER erzählt die wundersame Geschichte einer Wiedergeburt voller Sinnlichkeit und Witz. Nach seinem frühen Tod im Paris des 18. Jahrhunderts erlebt der Jude Jacob Cerf das Glück der Wiedergeburt und landet in der heutigen Zeit. Kurz hält er sich für einen Engel – doch er ist nur eine Stubenfliege auf Long Island. Aber Jacob hat eine Mission: anderen zu helfen, ihre wahre Bestimmung zu finden. Er beginnt, zwei Amerikanern ins Leben zu funken: der schönen Masha, älteste Tochter orthodoxer Juden, die lieber schauspielern als heiraten will, und dem Familienvater Leslie, der im eigenen Gutmenschentum gefangen ist. Am Ende ändern die Verwirbelungen der kleinen Fliege alles – auch für Jacob selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Rebecca Miller

Jacobs wundersame Wiederkehr

Roman

Aus dem Amerikanischen von Reinhild Böhnke

FISCHER E-Books

Inhalt

Für D.

– und für Kristi Gunnarshaug

Wilde Tiere lassen Häute hinter sich, sie lassen reine Häute und Zähne und weiße Knochen hinter sich, und diese sind Andenken, die von einem auf den anderen übergehen, damit jene, die zur Gattung der Flüchtenden gehören, immer ihrer Gattung folgen können …

– Tennessee Williams, Orpheus steigt herab

Das Böse ist der Stuhl des Guten.

– Israel ben Elieser, der Baal Schem Tow

1

Ich, das betreffende Lebewesen, das fast dreihundert Jahre verloren wie ein Granatapfelkern in einem Aspiksee verbracht hatte, erinnerungs- und körperlos, im Dämmerzustand, ein Geistklümpchen, weiter nichts, bemerkte, dass ich mich belebte, Gestalt, Gewicht und schließlich Bewusstsein erlangte. Ich erinnerte mich nicht daran, gestorben zu sein, daher waren meine ersten Gedanken verworren und ein wenig verzweifelt.

Als die schwarze Wolkenschicht, die mich umhüllte und mir die Sicht nahm, sich auflöste, sah ich den Mond: schillernd, krater-narbig, ungerührt; erschreckend nah. Gleichgültige Sterne stanzten das Firmament mit ihren funkelnden, uralten Mustern. Da war ein Widerhall, als entwichen riesige Luftblasen wie Blähungen aus einer enorm weithalsigen Flasche unter Wasser in einem türkischen Bad mit einem gewölbten Dach, doch da war auch ein scharfer Laut – ein anhaltendes Ratschen, als würde ein Stück Leinen, groß wie das Universum, mittendurch gerissen. Ich weiß jetzt, dass es das Gewebe der Zeit war. Ich fühlte mich äußerst einsam und schrie, doch mein Schrei klang unterdrückt. Unwillkürlich schlug ich mit den Flügeln, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte, und stieg empor. Ich konnte fliegen! Träumte ich? Die schwarze Luft war überraschend zähflüssig. Mit ausgestreckten Flügeln sank ich herab, indem ich langsame Kreise durch die dichte Materie zog und durch aufgewühlte Wolkenfetzen glitt, die sich kühl anfühlten. Ich war ganz sicher wach. War ich vielleicht ein Engel? Euphorie und Unglauben erfüllten mich. Ich frohlockte, dass ich entgegen allen Erwartungen auserwählt war, den himmlischen Heerscharen anzugehören. Ich verlangte danach, mich zu bewundern – oder besser, bewundert zu werden. Ich wusste, dass ich sehr schön sein musste. Ich schlug mit den Flügeln, breitete sie weit aus, leitete einen Kurvenflug ein, drehte eine langsame Runde und segelte durch die Nacht hinab. Unter mir ein Gespinst aus Lichtern, sternwolkengleich in eine große Dunkelheit hineingegossen. Beim Näherkommen sah ich, wie die Dunkelheit sich heftig bewegte und wogte: das Meer. Ich blickte auf die Erde hinab! Aber was bedeuteten all diese Lichter?

Als ich schneller herabsank, während die Finger der Morgenröte sich über den Ozean streckten und ihn in Licht tauchten, konnte ich nun eine Kruste von Häusern erkennen, die sich unten auf der glitzernden Insel wie eine Hautkrankheit ausbreiteten. Das massive Netz von Dächern kam mir schwindelerregend entgegen.

Ich wirbelte durch die Atmosphäre und hatte keine Ahnung, wo ich mich befand, doch ich wusste, dass ich eine lange Zeit unterwegs gewesen war. Glatthüftige, bucklige Wagen glänzten vor den Türen der spielzeugkleinen Behausungen; Straßenlaternen gossen milchige Lichtlachen auf schnurgerade Straßen, die glatt wie langgezogener Karamell waren – das war die Zukunft, ich wusste es. Die letzte Beleuchtungsvorrichtung, die ich gesehen hatte, war 1773 ein Porzellankandelaber neben meinem Bett in Paris. Er war verziert mit hellgrünen Blättern, winzigen rosa Röschen und Putten.

Noch in der Blüte meiner Jugend lag ich fiebergeschüttelt da, meine Brust war eng, Schweiß rann mir am Körper herab. Ab und zu schaute Solange nach mir, die Seide ihres Gewandes raschelte, wenn sie im Zimmer umherging, mir frisches Wasser im Krug hinstellte oder mein Kissen aufschüttelte. Ihr Gardenienparfüm war für meine Atemnot zu durchdringend, und ich wendete mich ab, wenn sie sich über mich beugte, aber ich ließ den Leuchter nie aus den Augen. Ich fand ihn etwas protzig – aber was wusste ich schon? Ich war ein ehemaliger Straßenhändler, geboren in einem schäbigen Mietshaus. Ich hatte Glück, dass ich neben diesem Leuchter lag, einem sechsarmigen, zart kannelierten Meisterstück, über dessen glasierte Oberfläche zwölf geflügelte Putten krochen. Kaskaden von erstarrtem Bienenwachs ergossen sich von jeder Kerze bis hinunter zum Porzellanfuß, vermischten sich mit den Amoretten und den Rosen – das Ergebnis eines wochenlangen Bacchanals, und meine wenigen Bediensteten waren zu erschöpft vom Bewirten der Gäste, um am Morgen das Wachs von den Leuchtern zu entfernen.

Ich sah gebannt zu, mit trockenen Augen und kurzem Atem, wie sich jeder Tropfen formte: Unter der Flamme glänzte ein kleiner See von geschmolzenem Wachs, rundlich wie eine Träne am Rand eines Frauenauges; wenn der See zu groß wurde, durchbrach er den abgenutzten Kerzenrand, rann frei den Schaft hinunter und fand seinen gewundenen Pfad über den erstarrten Wasserfall. Während sich das kühler werdende Wachs immer weiter von der Hitzequelle entfernte, wurde es langsamer, milchig, bis es ganz erstarrte und mit dem zuvor herabgelaufenem Wachs verschmolz.

Stundenlang starrte ich auf das Wachs, das die Kerzen hinabrann, bis ich im Morgengrauen starb. Am Sonntag, den 7. Februar 1773. Ich war einunddreißig. Danach – nichts. Und jetzt war ich ein Engel! In meiner Vorstellung sah ich mich als vollentwickelten christlichen Seraph, als Wikingererscheinung mit blondem Haar, einem schön gemeißelten Torso, haarlosen Füßen und whiskeyfarbenen Augen. Im Leben war ich dunkelhaarig, klein und schmal gewesen, versehen mit hellen Augen, kräftigen Zähnen und einem dicken, langen Schwanz, den ich jeden Tag mit großer Sorgfalt und voll Stolz in meinen Hosen parfümierte und zurechtlegte. Das war ein Detail meiner körperlichen Beschaffenheit, das der Allmächtige hoffentlich kopiert hatte; aber immer wenn ich an mir herabsehen wollte, konnte ich den Hals nicht bewegen und meine Arme fühlten sich sehr schwach an. Ich nahm an, dass diese Steifheit der langen Zeit der Totenstarre zuzuschreiben war.

Mit meinem Sehvermögen war etwas Wunderbares geschehen: Es war als ob meine Schädeldecke entfernt und durch ein enormes Auge ersetzt worden wäre. Über mir konnte ich purpurne Wolkenfetzen treiben sehen, zu beiden Seiten dahinlaufende Straßen und unten die Häuser. So sehen also Engel, staunte ich.

Ich bemerkte eine gigantische Männergestalt, die aus einem der glänzenden Wagen stieg. Ihn versuchte ich im Blick zu behalten und das übrige fast 360-Grad-Blickfeld zu ignorieren und schwebte vorsichtig herab, noch nicht geübt im Gebrauch meiner Schwingen und besorgt, dass der Mann mich sehen könnte, doch auch halb hoffend, dass er es täte. Der Gedanke, diesen Titanen vor Verwunderung und Furcht auf die Knie zu zwingen, gefiel mir. Ich sah mich als einen Engel auf einem Gemälde vor mir, mein Chiton starr um die Körpermitte gebauscht, während ich meine edel geformten Hände ausdrucksvoll ausstreckte und das Objekt meiner Ansprache vor Furcht und Staunen zu Boden sank und die Augen verdrehte.

Doch als ich über ihm schwebte, hatte ich eine beunruhigende doppelte Vision: Ich sah den Mann, und ich kannte ihn.

2

Der zuverlässige, ehrliche Leslie Senzatimore stand an der Schwelle des neuen Tags auf dem Rechteck seines frischgemähten Rasens, stellte die Füße weit auseinander und richtete einen glänzenden Bogen Pisse direkt über den verblassenden Mond. Der Himmelskörper schimmerte, eingefangen von Leslies dampfendem Lasso und vielleicht sogar für sich beansprucht von einem Mann, der mit vierundvierzig allen Grund zur Zufriedenheit hatte.

Im Gegensatz zu den meisten Anwohnern dieser baumgesäumten Straße auf Long Island war Leslie der schuldenfreie Eigentümer seines Hauses; ein Heim im Ranch-Stil mit Zwischengeschoss, das zur Zeit vollgestopft war mit drei schlafenden Kindern, einem Au-Pair-Mädchen, einer tollen Frau, zwei Katzen, einer Schwiegertochter und einem alten Cockerspaniel. Ein Oldtimer-Motorboot, Totem der wohlverdienten Familienfreizeit, glänzte unter einer Plane; vier Autos verschiedener Größe und Preisklasse, vom Ford Explorer seiner Frau mit überall herumliegendem Spielzeug bis zum staubigen slowakischen Mittelklassewagen seines Stiefsohns, zeugten vom geschäftigen, arbeitsreichen Leben der Bewohner. Ein kleineres Haus an der Seite gehörte auch Leslie und beherbergte seine Schwiegereltern, richtige Schluckspechte und die größten Quasselstrippen aus einer Schar Abhängiger, die Leslie sein Erwachsenenleben hindurch wie ein vergnügter Sisyphos auf den Rücken genommen hatte. Leslie war ein echter Held seit dem Tag, als er mit dreizehn Jahren die Kätzchen vom Dachboden der Bobiks gerettet hatte, damals 1981.

An jenem Tag kam Mrs Bobik schnaufend in die Küche der Senzatimores und ließ sich auf den Sessel am Fenster fallen, ihr geblümtes Hauskleid hatte dunkle Schweißflecke zwischen enormen Hängebrüsten, das blasse Fleisch unter ihren Armen sah aus wie die Haut eines gerupften Huhns. Diese Handlung erregte sofort die ernsthafte Aufmerksamkeit aller fünf Senzatimore-Kinder, die in diesem Augenblick am Küchentisch sitzend Cornflakes aßen, weil dieser dick gepolsterte Sessel ihrem Vater gehört hatte – ihr Vater hatte sich vor kurzem erhängt – und sich keiner auf diesen Sessel setzte. Evelyn Senzatimore unterdrückte jedoch den Drang, die Frau aus dem Haus zu scheuchen, und wartete stoisch darauf, dass Mrs Bobik ihre Sorgen ablud, wie sie es fast jeden Tag getan hatte, seit Mr Bobik vor sieben Jahren verschwunden war und sie kinderlos und verwirrt zurückgelassen hatte. Er war ein hoffnungsloser Alkoholiker und zuletzt vor einem Woolworth in Las Vegas herumtorkelnd gesehen worden, von einem hiesigen Paar auf Hochzeitsreise, die ihn als ihren früheren Schulbusfahrer erkannt hatten. Dieser unglückliche Augenzeugenbericht konnte Mrs Bobiks Nerven nicht beruhigen; danach verlor die Frau so ziemlich allen Bezug zu dem, was die meisten von uns Realität nennen würden. Als sie in das Haus der Senzatimores stürmte und schrie, dass sich in der Zwischendecke ihres Schlafzimmers Katzen befänden, hatte ihre Behauptung daher mitleidige Blicke aus sechs Augenpaaren zur Folge.

»Sie haben die ganze Nacht miaut«, stöhnte sie.

Leslies Mutter seufzte und sah Leslie an, als wolle sie sagen: Kümmere du dich darum. Das tat Mrs Senzatimore dieser Tage oft, immer wenn ihr die Anforderungen des Lebens zu viel wurden. Leslie war der Älteste, und sie wusste, dass ihr Angewiesensein auf ihren Sohn ihm schmeichelte, dass er sich vielleicht sogar danach sehnte. Es war gewissermaßen ein winziger Ausgleich für den Verlust eines milden Vaters, der im Lauf der letzten paar Jahre allmählich aus der Familie verschwunden war. Charlie Senzatimore, ein nicht diagnostizierter Depressiver, wurde immer mehr zur Null, sprach immer weniger, bis er sich am Ende entschloss, zum echten Gespenst zu werden, statt gespensterhaft im Sessel zu sitzen und die Lokalzeitung zu lesen. Es war nicht so, dass seine Kinder ihn nicht vermissten; sie konnten nur gar nichts benennen, was sie vermissten, da sie praktisch keine Beziehung zu dem Mann gehabt hatten, außer der, die ihre Mutter für sie geschaffen hatte. »Dein Vater wird wütend sein«, drohte sie oft, obwohl sie doch wussten, Charlie würde nur traurig den Kopf schütteln oder aus dem Haus marschieren und die Tür hinter sich zuwerfen, weiter nichts. »Dein Vater ist so stolz!«, rief sie aus, als das schlanke Püppchen, das neben ihr im Stühlchen saß, ein schiefes Lächeln versuchte. Die arme Evelyn Senzatimore. Jeden Tag aufs Neue musste sie ein lebendiges Bild eines Vaters und Ehemanns malen, der nicht ganz da war. Doch als er wirklich fort war, als sie ihn leblos im Schuppen baumeln sah, wurde sie von der Stärke und dem Ausmaß ihrer Trauer überrascht. Um wen trauerte sie – um das Geschöpf ihrer Phantasie oder um den Schatten, mit dem sie ihr Leben geteilt hatte? Wie auch immer, nun hatte sie niemanden mehr, den sie täglich erfinden musste; sie war sich selbst überlassen, ihren Kindern und der Realität ihres Lebens. Sie vermisste ihn unsagbar. Am Ende, im Tod, war Charlie für sie lebendig geworden. Evelyn fühlte sich plötzlich sehr verletzlich, und deshalb wandte sie sich Leslie, ihrem stabilen Sohn, zu.

Es überraschte also niemanden, als Leslie, mit kurzärmligem Kragenhemd und Khakihosen für die Schule gekleidet, mit einem kräftigen Körper, der schon Muskeln entwickelte, und rotbraunen Haaren (»Sind denn die Wikinger bis Sizilien gekommen?«, fragten die Leute seine Mutter oft und vergaßen dabei, dass sie Irin war), die er zur Seite geklatscht hatte, aufstand und sagte: »Ich schaue mir das mal an, Mrs Bobik.«

»Guter Junge«, sagte seine Mutter. »Nimm deine Bücher mit. Du kannst gleich von dort zur Schule gehen.«

Der Geruch im Bobik-Haus verschlug einem den Atem. Es war hier nicht schmutzig – Mrs Bobik war eine penibel saubere Frau –, es roch eher irgendwie muffig, und Leslie dachte, das müsse der Mief der Einsamkeit sein. Das Haus stank danach. Das erschreckte ihn und widerte ihn an. Im Nachhinein halte ich es für möglich, dass der erwachsene Leslie sein ganzes Leben als Schutz vor diesem Geruch gestaltete.

Er folgte Mrs Bobik die enge Treppe hinauf, wobei er versuchte, nicht auf ihr gewaltiges Hinterteil zu starren, das sich unter ihrem Hauskleid mühsam bewegte, dann ging es den vollgestellten Korridor entlang, vorbei an geschlossenen Türen, die unbenutzte Zimmer von ungeborenen Kindern verbargen, bis zum winzigen Elternschlafzimmer, einer wahren Kathedrale der religiösen Ikonographie. Die Jungfrau Maria nahm den Hauptplatz in Mrs Bobiks Katholizismus ein und überließ Jesus an einem Miniaturkreuz zwischen zwei Fenstern sich selbst. Farbenprächtig überm Bett, gerahmt auf dem Nachttischchen, als Statue auf der Frisierkommode – überall nur Maria.

»Hörst du sie?«, fragte Mrs Bobik dringlich, vom Treppensteigen noch so außer Atem, dass ihr Riesenbusen wogte, die kurzen Beine weit gespreizt wie eine Bulldogge. Sie war kleiner als Leslie, und ihre vorquellenden wässrig-blauen Augen waren mit einem Ausdruck der fragenden Ergebung auf ihn gerichtet. Mit so etwas wie Entsetzen wurde ihm allmählich klar, dass das jetzt der endgültige Test für Mrs Bobiks geistige Gesundheit war. Wenn er diese Katzen nicht hörte, war sie offiziell übergeschnappt, wofür sie alle schon hielten. Er fühlte sich plötzlich mit einer beunruhigenden Autorität ausgestattet, als sei er der Arzt, der ihr gleich verkünden würde, ob ihr Krebs operiert werden könne. Ihr Kaffeeatem drang in Übelkeit erregenden Wellen zu ihm. Das Blut hämmerte ihm in den Ohren, während ihn Verlegenheit und Verwirrung überkamen. Er schaute sich im Raum um, wie nach einem Fluchtweg. Was sollte er sagen, wenn er die Katzen nicht hörte? Sollte er lügen? Und wenn er log und keine Katzen da waren, was dann? Sollte er etwa eine streunende Katze aufstöbern und sie in ihren Wandschrank setzen und sie dort herausholen, dann würde sie vielleicht aufhören, Katzen zu hören? Kam er schon zu spät zur Schule? Seine Gedanken drangen so vielfältig und schnell auf ihn ein, dass er zu lauschen vergaß, aber als sein umherschweifender Blick auf Mrs Bobiks traf, brachte ihn ihr flehender Ausdruck zu seiner Aufgabe zurück. Er vernahm das Bellen eines Hundes draußen, das Rufen von Kindern auf dem Schulweg, einen Vogel, der stur dieselbe monotone Tonfolge wieder und wieder hören ließ. Und dann schwebte wie das Weinen eines Babys in der Ferne ein Lautfetzen durch den Raum, kaum hörbar. Das war eine Katze. Erleichterung erfasste Leslie. »Ich höre es!«, sagte er freudig.

»Wirklich?«, rief Mrs Bobik und rang die plumpen Hände.

»Ja – es ist –« Sein Blick wanderte im Zimmer umher und versuchte den Laut zu verfolgen. Wo er nun das eine Miauen gehört hatte, konnte er noch mehr hören. Es gab mehr als eine Katze. Sie hatte recht! Aber woher kam der Laut? Er schien in der Zimmermitte aus der Luft zu dringen. Leslie öffnete den Wandschrank, schaute unters Bett, unter die Frisierkommode. Keine Katzen. Dann stieg er auf einen Stuhl und presste ein Glas an die niedrige Decke, wie er es im Fernsehen bei Columbo gesehen hatte. Wie ein unheimliches Geheimnis entfaltete sich der Laut in sein Ohr hinein; das klägliche Miauen von geschwächten Katzen.

»Haben Sie einen Dachboden?«, fragte er.

»Nein, wofür brauche ich einen Dachboden? Da ist nur ein ganz niedriger Raum unterm Dach, den habe ich gerade abdichten lassen. An der Hausseite war dort nämlich ein morsches Brett.«

»Wann war das?«

»Vor drei Tagen«, sagte sie.

»Ich glaube, Sie haben diese Katzen eingesperrt«, sagte Leslie.

»Wie sind denn Katzen …«, fing Mrs Bobik an. Aber Leslie war schon auf dem Weg nach Hause. Seine Mutter und alle anderen Senzatimore-Kinder begleiteten ihn die Straße hoch, sein Bruder Will half ihm die große Leiter tragen, die, wie Leslie wusste, zuletzt von ihrem Vater benutzt worden war, um sein letztes Ziel zu erreichen.

Andere Nachbarskinder, unterwegs zur Schule, schlossen sich ihm auch an. »Was machst du da, Les?« »Was ist los?« Leslie sagte nichts. Er marschierte nur zum Bobik-Haus, die Leiter unter einem Arm, und der Riemen von der schweren Werkzeugtasche seines Vaters schnitt ihm schmerzhaft in die Finger seiner freien Hand.

Mit Hilfe der kleinen Hände seines Bruders Will zog er die Leiter aus, stellte sie so ans Haus, dass sie oben bis genau unter Mrs Bobiks Schlafzimmerfenster reichte. Leslies schon ausgeprägte Kieferpartie zeugte von Entschlossenheit, als er dann die Sprossen hochkletterte. In genau dem Moment, als er oben ankam, steckte Mrs Bobik den Kopf hinaus.

»Willst du etwa mein Haus beschädigen?«, fragte sie mit heiserer Stimme.

»Ich muss ein Brett entfernen, wenn Sie wollen, dass ich die Katzen raushole«, erklärte Leslie und streckte vielsagend den Hammer aus.

»Jesus, Maria und Josef«, sagte Mrs Bobik und zog ihren Kopf zurück.

Leslie zwängte das Hammerkopfende vorsichtig unter das neue, ungestrichene Brett, wenige Zentimeter über Mrs Bobiks Fenster, und ruckte daran im Bemühen, es loszureißen. Nach ein paar Sekunden splitterte etwas, und die Nägel gaben nach. Leslie holte die restlichen Nägel aus dem frischen Holz, legte das Brett auf das Schrägdach. Er brachte sein Gesicht vor die Lücke. Aus der Dunkelheit drang ein scharfes, zorniges Fauchen, und Leslie wurde sich nun erst bewusst, dass diese Katzen vielleicht nicht gerettet werden wollten. Er sah zu seiner Mutter hinunter. »Sie faucht«, sagte er.

»Sag Mrs Bobik – eine Schüssel Milch.« Leslie folgte dem Rat seiner Mutter. Mrs Bobik reichte Leslie eine Schüssel Milch. Er stellte sie über das Dachfenster, direkt vor die Öffnung und lockte die Katze.

Es dauerte lange, und er verlor einen Teil seiner Zuschauer unten – Kinder, die von ihren Müttern aufgefordert wurden, zur Schule zu gehen –, doch schließlich stolzierte eine struppige graue Katze unsicher hinaus in den Sonnenschein, wie eine Geisel, die nach einem Monat in einer Höhle befreit wird. Sie schnupperte an der Milch und begann sie aufzulecken. Leslie wagte kaum sich zu bewegen, um das Tier nicht zu erschrecken, doch er wusste, dass er den nächsten Schritt bei dem Unternehmen machen musste. Das Miauen drinnen war so dünn und hoch, dass es nur von Kätzchen kommen konnte. Die Straßenkatze war an Mrs Bobiks Rankgitter hoch und übers Dach geklettert, um es sich in einem privaten Geburtsraum bequem zu machen.

Es gab regelrechte Beifallsrufe, als Leslie hineinlangte und die erste zarte, miauende Kreatur über seine Hand geringelt herauszog, ein winziges orange-geschecktes Kätzchen, und das erhebende Gefühl, das er empfand, war allumfassend. So hoch oben zu stehen, von allen beobachtet, und eine so gute Tat zu vollbringen – er war für das ganze Leben zum Retten berufen.

Die Sonne stand hoch am Himmel, und Leslie hatte sowohl den Mathematik- als auch den Naturkundeunterricht verpasst, als er das letzte Kätzchen hinunterreichte zur versammelten Schar aus Müttern, kleinen Kindern, seinen Geschwistern und den wenigen Kindern seines Alters, die ihren Eltern entwischt waren und wegen dieses Schauspiels die Schule geschwänzt hatten. Jedes hinuntergereichte Kätzchen – es waren ihrer acht – bekam an diesem Tag ein neues Zuhause –, und so wurde eine Katzendynastie begründet, die sogar jetzt noch, sechsundzwanzig Jahre später, die Stadt Patchogue auf Long Island bevölkerte. Was Leslie und seine Familie anging, so adoptierten sie einen schönen Kater, den sie Bob nannten. Mrs Bobik behielt die Katzenmutter – ein im Stich gelassenes Opfer wie sie selbst, – und schlief jede Nacht mit ihr, was für die Nerven der armen Frau offenbar Wunder bewirkte. Der Schaden an ihrem Haus wurde noch am selben Nachmittag unentgeltlich von einem geschiedenen Mann mit Henkelohren und einem dünnen Schnurrbart repariert, Vincent McCaffrey, der diese Gelegenheit clever dazu benutzte, Leslies reizender Mutter den Hof zu machen. Zehn Monate danach befreite McCaffrey sie legal von dem großen Namen Senzatimore (Senza-timore, was auf Italienisch »furchtlos« bedeutet, wie Leslies furchtsamer Vater ihm viele Male wehmütig erzählt hatte) und wurde Leslies Stiefvater. McCaffrey war kein schlechter Mann, doch es war zu spät dafür, einen anderen Vater lieben zu lernen, und Leslie empfand den Drang, in die Welt hinauszuziehen. Eigentlich wollte er unbedingt Feuerwehrmann werden, doch seine Mutter bat ihn, davon abzusehen. Ihr Vater – ein Feuerwehrmann – war in einem Feuer umgekommen, und der Gedanke, dass sie zusätzlich zu ihrem Mann auch ihren Sohn verlieren könnte, versetzte die arme Frau in Angst und Schrecken. Das kam also nicht in Frage. Doch entschlossen, trotz des freiwilligen Ablebens seines Vater und des Schattens, den er damit auf seine Kinder geworfen hatte, etwas aus sich zu machen, trat Leslie mit siebzehn in die Navy ein und erwarb ein Hochschuldiplom, während er rund um die Welt segelte. Bei seiner Heimkehr nahm er einen Kredit auf und ließ die Bootsreparaturwerkstatt seines Vaters, Senzatimore Marine, wieder aufleben. Mit neunundzwanzig fing Leslie als Freiwilliger bei der Feuerwehr von Patchogue an. Er war auf einem guten Weg.

All das nahm ich wahr in einem futuristischen Schwall, während ich über dem großen Mann schwebte: Eindrücke aus seiner Vergangenheit und seinem Innenleben prallten in einem eruptiven Strom von bewegten Bildern auf mein inneres Auge. Es war eine Geräusch- und Gedankenkakophonie, ein emphatisches Überangebot an Informationen, mit deren sinnvoller Ordnung ich wegen des überwältigenden Umfangs überfordert war. Ich stellte mir vor, wie das für den Schöpfer selbst sein musste, der die ganze Welt sah und hörte, jeden Gedanken und jede Tat, jede Träne und jeden Furz. Ich fragte mich, ob Gott nicht inzwischen verrückt war, da er jeden Tag vierundzwanzig Stunden in dieser Weise halluzinierte, seit Jahrmillionen.

Dieses neue Engelsbewusstsein hatte mir ein deutliches Unbehagen verschafft. Ich sah so mühelos in diesen Mann hinein wie ein heißes Messer durch einen Topf mit Hühnerfett gleitet; er erschien durch und durch gut. Wozu brauchte er einen Engel? Sehr gute Menschen irritierten und berührten mich peinlich; ich hatte stets versucht, sie zu meiden. Mein Herz (ich spürte, dass ich ein Herz hatte) schlug in der Brust, langsam glitt ich herab, wünschte mir sehnlich eine Begegnung und fürchtete sie gleichzeitig. Als ich mich Leslie näherte, fühlte ich einen warmen Luftstrom um meinen Körper wirbeln. Ich kam mir nackt vor. Als ich mich noch weiter herabließ, war die Luft um ihn beinahe heiß und zäh wie Honig. Der Mann stank nach Holzrauch. Er pisste immer noch und hatte das Gesicht und den bleichen Penis zum Morgenhimmel gerichtet. Ich spürte, dass er mich direkt ansah. Ich wartete darauf, dass er mich erblickte, dass die furchtbare Begegnung geschah. Ich nahm an, dass ich dann wüsste, was ich sagen sollte, und verstehen würde, warum ich auf die Erde zurückgesandt worden war. Aber Leslie zeigte keine Reaktion. Seine Miene war entschlossen, seine hellblauen Augen waren auf einen Punkt direkt über meinem Kopf gerichtet, als er den Reißverschluss seiner Hose zuzog, sich umdrehte und fort von mir ging, auf einen der Häuserwürfel zu. War ich unsichtbar? Plötzlich hatte ich Angst, hier draußen allein gelassen zu werden, flog mit ausgestreckten Armen hinter ihm her, entschlossen, ihm in den Unterschlupf zu folgen. Ich schlug so schnell ich konnte mit den Flügeln, doch die Luft widersetzte sich mir. Mein Flug fühlte sich pompös an. Ich schwebte mehr als dass ich flog. Ehe ich ihn erreichte, hatte Leslie seine Haustür geöffnet und sanft wieder geschlossen und mich so ausgesperrt. Ich ließ mich auf ein hartes, glänzendes Blatt eines Busches neben der Tür nieder und faltete verdrießlich meine Schwingen, als ich feststellte, dass ich, zusätzlich zu allem anderen, winzigklein war – einer der Engel, die auf einen Stecknadelkopf passen!

Da mein Mann fort war, wurde die Luft kühl. Frierend, verängstigt, verblüfft, wie ich war, konzentrierte ich mich mental auf Leslie und fand mich zu meiner Verwunderung so gut wie in seinem Schlafzimmer wieder, starrte auf seine große, hübsche Frau hinunter – während ich doch noch draußen zitterte.

3

Als Deirdre Senzatimore ihren Mann hereinkommen hörte, bewegte sie sich unter der dicken Steppdecke, öffnete ein Auge und schaute zum Spalt zwischen den Vorhängen. Metallisch hellblau. Beinah Morgen. So viele Feuer in der Nacht, dachte sie, wegdämmernd. Warum? … In ihrem abtauchenden Bewusstsein entfachte ihr tauber fünfjähriger Sohn Stevie ein kleines Feuer in ihrem Schlafzimmer, und während es sich ausbreitete, wurde die Hitze unerträglich. »Wo hast du denn die Streichhölzer gefunden?«, fragte sie ihn, war aber nicht in der Lage, den Kopf vom Kissen zu heben. Doch der kleine blonde Junge lachte, zündete ein Streichholz nach dem anderen an und warf sie ringsherum auf den Boden, als werfe er Tauben Brotkrumen zu. Genau da kam Leslie in voller Feuerwehrmannsmontur herein. In der einen Hand hielt er einen geschwollenen Leinenschlauch und bespritzte Stevie mit einem fetten Wasserstrahl. Deirdre rief ihm zu, damit aufzuhören, doch er richtete den Wasserstrahl weiter auf den kleinen Jungen, als wenn das Kind in Flammen stünde. Das Wasser versiegte, als hätte jemand irgendwo einen Hahn zugedreht; Deirdre rannte zu ihrem tropfenden Sohn und stellte fest, dass Stevie mit leuchtenden, durchsichtigen Steinen bedeckt war. Deirdre pflückte einen davon und hielt ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. Es war ein Diamant.

Im Aufwachen spürte Deirdre, dass ihr Mann jetzt im Zimmer war, drehte sich in ihrem dünnen Baumwollnachthemd um, verwickelte sich darin und sah ihn an, dann ließ sie den Kopf wieder auf das Kissen fallen. Leslie kletterte mit vom Duschen feuchtem Haar und nackt unter die Bettdecke, umfing seine Frau mit seinen großen Armen und zog sie an seine Brust. Er spürte ihren weichen Bauch, ihre vollen Brüste, das ganze starke Fleisch, unter dem dünnen Stoff etwas schlaff. Er schob ihr dichtes Haar aus dem Nacken und drückte sein Gesicht dagegen. Ihre Haut war sehr warm, fast heiß.

»Wie war’s?«, murmelte sie.

»Feuer im Keller«, sagte er. »Stromkabel.« Innerhalb von Sekunden sanken sie beide in tiefen Schlaf.

Leslie hatte Deirdre zum ersten Mal beim Stop & Shop in Patchogue entdeckt, als sie beide fast dreißig waren. Sie schob einen mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagen, und ihr kleiner Sohn ging neben ihr. Bud war ein magerer Sechsjähriger mit großen dunklen Augen. Während er lief, sang er leise vor sich hin und hatte einen Finger über einen Draht des Metallwagens gehakt. Als Leslie an ihm vorbeikam, schaute Bud hoch und hob freudlos grinsend einen Mundwinkel. Leslie zog die Brauen hoch, sagte aber nichts; man konnte Kinder, die man nicht kannte, nicht mehr einfach ansprechen. Dann blickte er auf und sah die Mutter. Deirdre war beinah 1,80 m groß, hatte ein markantes Gesicht, glänzend braune Haare und einen schweren, eng geschnürten Busen. Sogar ihre Hände waren groß. Während sie die reiche Auswahl an Büchsenbohnen und -tomaten musterte, bewegte sie sich träumerisch-nachdenklich, was auf eine innere Tiefe deutete, irgendeine geheime Traurigkeit; er war angerührt. Sie trug keinen Ring.

Auf dem Parkplatz bemerkte er sie wieder. Ihr dichtes Haar leuchtete, als sie und der Junge mit dem schiefen Lächeln geschickt und still die Einkaufsbeutel in den Kofferraum eines zerbeulten Wagens mit Heckklappe luden, der auf schicksalsträchtige Art zwei Parkplätze von Leslies Lastwagen entfernt stand. Die kompetente, autarke Art, in der sich die beiden bewegten, brachte ihn auf die Frage, ob es am anderen Ende jemanden gab, der ihnen half. Als dann der Junge auf dem Rücksitz festgeschnallt war, hielt Deirdre zögernd inne, eine Hand am leeren Einkaufswagen, und sah sich um.

Leslie rief ihr zu: »Ich bringe den für Sie zurück!«

Sie schaute mit zusammengekniffenen Augen zu ihm herüber, verwirrt. »Was?«

»Ich bringe den Wagen für Sie zurück.«

»Oh, vielen Dank.« Er ging zu ihr hin, verunsichert durch ihren Blick. Es war ein Gefühl, als brauche er ewig bis zu ihr. Leslie fiel eine sinnlose Erklärung der Unendlichkeit ein, die ihm ein Lehrer gegeben hatte: Wenn du einen Raum durchquerst, musst du erst bis zur Hälfte gehen, dann bis zur Hälfte der Hälfte, dann bis zur Hälfte dieser Hälfte. Du durchmisst also eine unendliche Zahl von Hälften und erreichst nie dein Ziel. Doch immer kam man auf der anderen Seite des Raums an, hatte Leslie damals gedacht. Als er schließlich bei Deirdre ankam, nahm er ihren Einkaufswagen und schob ihn ein Stück weg, so dass nichts zwischen ihnen war.

»Ich weiß, man will das Rechte tun und sie zurückbringen, doch es ist lästig«, sagte er, vage mit einem enormen Arm gestikulierend. Sie lächelte. Er fuhr mit seiner Hand vor, als wolle er ein fallendes Glas auffangen. »Les Senzatimore«, sagte er.

»Das ist ja ein Zungenbrecher«, sagte sie lachend und nahm seine Hand. Die ihre war trocken und kräftig, wirkte dennoch in seiner Pranke klein. »Ich bin Deirdre.«

»Freut mich«, sagte er. Bud drehte sich im Wagen um, damit er seine Mutter sehen konnte.

»Ich muss zur Arbeit«, sagte sie, eine Sekunde zögernd und – wie Leslie bemerkte – auf seinen nackten Ringfinger schauend. »Noch einmal vielen Dank.« Leslie verspürte den Drang, das Eröffnungsszenarium zu überspringen, sich auf den Fahrersitz ihres traurigen kleinen Wagens zu quetschen und zu dritt davonzufahren. Sie rührten sich beide nicht. Sexuelle Spannung strudelte in die folgende Pause wie Meerwasser, das in einen Spalt am Strand strömt.

»Mama?«, rief Bud neugierig.

»Gleich, Schatz«, rief Deirdre ruhig dem Jungen zu und machte einen Schritt.

»Wo arbeiten Sie denn?«, fragte Leslie. Er wollte sie nicht verlieren, doch er konnte sich nicht mit ihr verabreden, noch nicht.

»Hm … Trumbull Innenausstattung? Auf der Main Street.«

»Kenne ich. Ich – ich hatte tatsächlich vor, mal reinzuschauen.« Zwanghaft malte Leslies Zunge ein Kreuz auf den Gaumen, als Buße für seine lässliche Lüge.

»Ach ja?«, sagte Deirdre und blickte skeptisch, mit der Andeutung eines Lächelns, zu ihm hoch. Um ihre Bernsteinaugen waren schon allerkleinste Fältchen. Das Leid hinter diesem zynischen Blick von ihr schüchterte ihn etwas ein. Ihm war, als könne sie durch ihn hindurchsehen und darüber hinaus, weit, weit. Er war sich nicht sicher, ob er dem standhalten könne. Aber er machte weiter.

»Ich muss etwas mit meiner Wohnung anfangen«, gestand er, wobei er sich seine willkürlich möblierte Mietwohnung vor Augen führte, in der es keine Spur von Liebe gab. Bloß ein paar Sperrholzstühle, eine braune Kunstledercouch, eine Stereoanlage, einen Fernseher: eine Wohnung für einen Selbsthasser. Ohne Warnung spürte er plötzlich einen scharfen Schmerz um seinen toten Vater, etwas, was er seit Jahren nicht empfunden hatte; Tränen traten ihm in die Augen. Er rieb sie, wie wegen der blendenden Sonne, nahm die Sonnenbrille, die an seiner T-Shirt-Tasche hing, und setzte sie auf. Nun war Deirdre in Sepia getaucht und auf diese Weise gefiltert reizend; ihre prominenten Wangenknochen und der volle Mund, die markante Nase, die klugen Augen – alles wirkte wie auf einem Standfoto.

»Nun, Trumbull ist recht teuer, aber sie sind gut, wenn Sie Vorhänge brauchen, oder auch Farbberatung und dergleichen«, sagte sie und blickte auf ihre großen Sandalen hinunter. Ihre Zehennägel waren korallenrot lackiert. »Möbel würde ich dort nicht kaufen.«

»Wenn ich ins Geschäft komme, würden Sie mich beraten?«, fragte er.

»Natürlich. Fragen Sie nach mir. Deirdre Jenkins.«

Als er mit ihr ins Bett ging, drei Wochen nach diesem Tag, begeisterte ihn ihre Stärke. Sie rangen miteinander auf dem Bett wie Titanen, und ihre Körper waren von Schattenmustern überzogen, die von den neuen, vielleicht etwas zu femininen Vorhängen stammten, die Deirdre für Leslie bei ihren Verschönerungsmaßnahmen ausgesucht hatte. Leslie genoss Deirdres elastische Schenkel, ihre festen Arme, das breite, kräftige Gerüst ihres Unterleibs. Leslie fürchtete sich vor allem davor, ein schwächliches Leben zu führen. Sein Vater war ein verzagter kleiner Mann gewesen. Leslie würde ein ehrliches, tapferes Leben führen, im hellen Tageslicht, mit dieser gesunden, animalischen Frau. Ihre Haut war immer heiß.

Während Leslie und Deirdre schliefen, klammerte ich, Leslies unsichtbarer Engel, mich vor dem Senzatimore-Haus an mein schwankendes Blatt, und Leslies Vergangenheit durchspülte mich wie ein Fieber, während ich ihn atmen hörte. Auch Deirdres Atem konnte ich hören, das Summen der in ihrem Schlafzimmer aufkommenden Hitze, das Zischen eines auf den Laken gleitenden Beins. Ich bemühte mich, auch seinen Traum zu sehen, doch ich konnte lediglich die Form eines sehr langen Schiffs erkennen.

Als Deirdre die Stufen hinunterging, sah sie ihre zwei Katzen – die eine weiß und die andere getigert – unter ihr knochenlose Achterfiguren beschreiben, während sie wie hungrige Haie umeinanderkreisten. Was ihr nicht ganz geheuer bei Katzen war, stellte Deirdre fest, als sie glänzende Fleischstücke in einer gallertartigen Sauce aus einer Büchse löffelte, war die Tatsache, dass ihre Pfoten kein Geräusch machten. Von oben gesehen schienen sie zu gleiten. Sie waren raffiniert, schmarotzerhaft, gleichgültig. Aber die Senzatimore-Katzen waren eine Legende; jedes zweite »Miau« in der Nachbarschaft stand in irgendeiner Beziehung zu Leslies ursprünglicher Rettungstat. Sie würden stets Katzen haben, ob sie Katzen mochte oder nicht. Ihre seidigen Pelze strichen Deirdre um die Knöchel, als sie die Tür öffnete und die Schüsseln draußen hinstellte. Die Tiere liefen eilig hinaus. Ich ergriff meine Chance und sauste hinein, ehe Deirdre die Tür zuschlug.

Das Haus war großzügig eingerichtet, mit einem wuchtigen Wandtisch aus Kiefernholz im Eingangsbereich, massiven blau-gelben Fliesen auf dem Boden. Die Küche war geräumig, sonnig und hübsch, mit einem enormen metallenen Brotkasten in einer Ecke und einem hölzernen Fleischertisch, über dem an einem schwarzen Eisenring riesige Pfannen hingen, dazu gehörten noch vier besonders hohe Hocker. Die Holzschränke waren glänzend cremeweiß lackiert. Alles schien für Riesen gemacht. Das war angesichts der Größe von Leslie und Deirdre Senzatimore sinnvoll.

Als ich ins Wohnzimmer schwebte, sah ich kastenähnliche weiche Sofas und formlose Stühle. Diese Möbel waren rückenfeindlich. Der Gedanke daran, wie hässlich eine darauf lümmelnde Person aussehen würde, erfüllte mich mit Bestürzung. Zu meiner Zeit halfen Möbel einer Person, sich auf attraktive, exakte Art zu bewegen. Ich war noch nicht mit dem Konzept der Ungezwungenheit vertraut, das die moderne Lebensart dominiert. Diese schlaffen Sofas verwirrten und beunruhigten mich. Von der Möblierung traurig gestimmt, schwebte ich die Treppe hoch. Durch eine offene Tür am Ende des Korridors erhaschte ich den Anblick von Wänden, die mit aufgeplusterten Wolken bemalt waren, und von Deirdre, die sich über die zusammengerollte Gestalt ihres Sohnes beugte.

Stevie schlief noch, sein schmaler Brustkorb hob und senkte sich, der Mund war zu, die Augen wanderten unter den dünnen Lidern, die Löckchen in seinem Nacken waren schweißfeucht, weil er zu dick zugedeckt war. Deirdre wollte eine Decke wegnehmen, doch sie wollte ihren kleinen Jungen nur ungern aufwecken, seinen Schlaf und seine Träume stören, in denen er vielleicht – wer weiß – etwas hören konnte. Operationen oder Kuren waren nicht erfolgversprechend; Stevie war taub, Punkt. Wie ich dort schwebte, empfand ich Verlegenheit und flog ins untere Geschoss. Kurz darauf kam Deirdre zurück und maß Kaffeebohnen ab. Dann tauchte Leslie auf, gefolgt vom Spaniel. Die Nägel des alten Hundes erzeugten auf den Fliesen andauernde kleine Klickgeräusche.

»Du bist schon auf?«, fragte Deirdre.

»Ich hab viel zu tun«, sagte Leslie. Er roch angenehm nach Eau-de-Cologne. Sein minzgrünes Hemd war gebügelt und in die Jeans gesteckt, sein kurzes Haar nach hinten gebürstet. Deirdre stellte Kaffee und Toast auf den Tisch.

»Möchtest du Eier?«, fragte sie, zu spät für ein realistisches Angebot, wusste sie. Der Toast würde kalt sein.

Er lächelte. »Nein, Schatz. Arbeitest du heute?«

»Ja, ich habe eine Kundin … sie kommt später hierher, wenn ich Stevie weggebracht habe.«

»Es ist Sonnabend.«

»Ich weiß, ich gebe ihn für den halben Tag ab«, sagte sie.

»Ich kann Stevie hinbringen«, sagte Leslie. »Ich gehe heute später zur Arbeit.«

»Okay«, sagte sie.

»Geht’s dir gut?«, fragte er.

»Mir geht’s gut«, sagte sie. Er küsste sie und ging hinaus, eine Scheibe Toast in der Hand. Der Hund folgte ihm.

Deirdre stand vornüber gebeugt, ihre kräftigen Handgelenke ruhten auf der Küchentischkante. Ihr Walkürenhintern stak in einer eng anliegenden, steifen blauen Hose, die zu einem Paar spitzer Stiefel aus verziertem Leder herabfiel. Fasziniert von ihrem gesunden Körper ließ ich mich auf dem Rand einer Porzellanschüssel nieder und lauschte ihren Gedanken.

Die Stille des Hauses summte in Deirdres Ohren. Sie sah den Laut als einen roten, sich unablässig drehenden Kreis – das Pulsieren der Stille. Sie fragte sich, ob es das war, was Stevie hörte, oder ob es wirklich nichts war. Deirdre und Leslie hatten an dem Tag, als ihnen mitgeteilt wurde, das Kind sei taub, angefangen, die Gebärdensprache zu lernen. Sie taten für Stevie alles, was sie konnten. Aber er schien mit einem Gefühl des Verlusts, der Beraubung, geboren worden zu sein. Er schwankte zwischen engelhaftem Insichgekehrtsein und angsterregenden, fordernden Zornesausbrüchen. Deirdre wurde nicht fertig mit ihm. So stark sie war, hinderte doch die Schuld, die sie wegen seiner Behinderung empfand, sie daran, ihm Grenzen zu setzen. Sie blickte zur Uhr hoch: Viertel nach acht. Das Au-Pair-Mädchen war schon zum Englischunterricht in die Stadt gefahren. Deirdre wollte Stevie erst in letzter Minute aufwecken; wenn er in schlechter Verfassung war, konnte es die Hölle sein. An manchen Tagen kam er ganz voll Licht die Treppe herunter, lächelnd, ein Wunder an Fröhlichkeit. An anderen Morgen wühlte Zorn in ihm und machte ihn launisch. Er war dann misstrauisch, voller Groll, verwirrt. Sie hörte ein Geräusch auf der Treppe. Es war Stevie.

»Hallo, Schatz«, gebärdete sie. Stevie, ein blonder, zarter Junge, lief zu seiner Mutter und klammerte sich an ihr Bein, während er schläfrig mit den blassen Augen blinzelte. Sie nahm ihn hoch in ihre Arme und wiegte ihn vor und zurück, ihr Gesicht an seinen warmen Hals gedrückt. Wie konnte sie sich nur davor gefürchtet haben, ihn zu sehen? Ihr lieber Kleiner.

Draußen sprang ein großer orange-gescheckter Kater, den Deirdre noch nie gesehen hatte, auf das Fensterbrett, starrte sie wütend an und miaute nachdrücklich, während sich seine gelben Augen in sie bohrten. Sie konnte sein ungehaltenes Gejammer durch das geschlossene Fenster hören. Der Kater schien etwas sagen zu wollen. Sie setzte Stevie auf einen Stuhl, ging zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Das Tier sprang vom Fensterbrett, plumpste auf den Boden und näherte sich aggressiv der offenen Tür und versuchte, den Kopf durch den Spalt zu pressen.

»Was soll das?«, sagte Deirdre und stieß ihn mit dem Stiefel fort. »Geh weg. Verschwinde.« Das Letzte, was sie brauchten, war noch eine Katze. Deirdre quetschte sich durch die Tür, machte sie hinter sich zu und stampfte mit dem Fuß auf. Der orange-gescheckte Kater sprang zu Seite, blieb dann stehen, setzte sich und blickte sie mit gerunzelter Stirn an.

»Was ist?«, sagte Deirdre. »Verschwinde.« Sie hob einen Kieselstein auf und warf ihn kurz neben den Kater. Das Tier huschte davon, doch am Rand des Rasens streckte es sich in aller Gemütlichkeit aus, fast frech. Deirdre ging wieder hinein. Das Herz klopfte ihr heftig. Stevie schaute sie an, mit weit aufgerissenen Augen, als wollten sie jede nur denkbare Information auffangen.

»Ein Kater«, gebärdete Deirdre. »Er muss wieder dahin, wo er zu Hause ist.«

Der Junge war befriedigt und wurde von einem auf dem Tisch vergessenen Spielzeug abgelenkt, das er mit forschenden Fingern betastete. Deirdre sah ihrem Sohn beim Spielen zu, erleichtert, dass er beschäftigt war. Manchmal spürte sie, wie seine kleinen Finger sich wie fordernde Tiere an sie krallten und ihre volle Konzentration, ihren Geist und ihre Seele beanspruchten. Einmal hatte sie ihn geschlagen – auf seine kleine Hand geschlagen. Der Gedanke daran bereitete ihr Übelkeit.

Ich betrachtete ihr gedankenverlorenes Gesicht und erinnerte mich an Solange. Sie zog sich auch so in sich zurück. O Solange – liebe verlorene Freundin! Ich wüsste gern, wie lange du gelebt hast. Selbst wenn du alt geworden wärst, bist du nun seit zweihundert Jahren tot.

4

Als ich Solange zum ersten Mal erblickte, war ich sechzehn und schleppte meinen Bauchladen mit clinquaillerie – Messer, Salznäpfchen, Schnupftabakdosen, Hämmer – alles, was ich verkaufen konnte – durch die Faubourg Saint-Honoré, meine Waren so laut ausrufend, wie ich konnte. Der Bauchladen hing um meinen Hals an einem Ledergurt, der mir schmerzhaft in die Haut schnitt.

Eine dickliche Schlampe von Dienerin in einer blutbespritzten Schürze, mit roten Händen und einer Nase, durch die sich rötliche Äderchen zogen, fing an, alle meine Messer zu befummeln, ihre Schneiden zu prüfen und sie dann wieder in das Fach zu werfen, als würde sie mich am liebsten mit ihnen zerstückeln. Ich stand stocksteif da und beobachtete ruhig die Wühlerei. Als sie endlich ein Messer wählte und mich grob nach dem Preis fragte, verbeugte ich mich leicht.

»Normalerweise würde ich dreißig Sous verlangen, aber von Ihnen, chère madame, möchte ich nur fünfundzwanzig.« Sie wirkte verärgert über dieses Angebot eines Schnäppchens und schnaubte. Ein ungewolltes Grinsen verzog ihren Mund, während sie die Münzen in meine Hand fallen ließ, darauf bedacht, mich nicht zu berühren. Man stelle sich vor – ein Jude verhilft einem Käufer zu einem Schnäppchen! Sie nahm das Messer, drehte sich rasch um und watschelte davon, bemüht, den ganzen Vorfall zu vergessen. Ich begann, mein Messerfach wieder aufzuräumen, mich in meinem kläglichen Triumph sonnend, als ich die blaugrüne Seide eines feinen Kleids erblickte und den dunklen, beharrlichen Duft von Gardenienparfüm wahrnahm.

»Hast du auch Schnupftabakdosen?« Die Stimme war melodisch, spielerisch.

»Oui, mademoiselle«, antwortete ich, öffnete das oberste Fach meines Bauchladens und nahm drei bemalte Dosen heraus.

»Madame«, korrigierte sie mich.

»Entschuldigen Sie«, sagte ich, und mein Blick sprang zu ihrem Gesicht hoch. Sie war jung, vielleicht zwanzig, mit einem langen, melancholischen spanischen Gesicht und Schokoladenäuglein. Auf ihrem Hals waren winzige Muttermale verstreut. Ihre Gesichtszüge waren nicht annähernd so hübsch wie sie es insgesamt war. Sie nahm eine der Schnupftabakdosen und drehte sie zwischen ihren schmalen Fingerspitzen.

»Wie viel kostet die?«, fragte sie.

»Zweiunddreißig Sous«, sagte ich.

»Wie kannst du damit nur deinen Lebensunterhalt verdienen?«, fragte sie, als sie die Dose zurückstellte und eine kleine, kräftige Hand auf meinen Bauchladen legte. »Du bist Jude, habe ich recht?«

»Ja, Madame.«

»Mein Herr hat eine Arbeit für dich, wenn du möchtest«, sagte sie. »Du würdest an einem Vormittag mehr verdienen, als wenn du den ganzen Plunder aus deinem Laden hier verkaufen würdest.«

»Wer ist Ihr Herr?«, fragte ich.

»Der Comte de Villars – das ist sein Haus«, sagte sie auf ein herrschaftliches Haus hinter ihr deutend, das von einer hohen Mauer umgeben war. »Es sind nur ein paar kleine Botengänge. Du kannst deinen Bauchladen im Kutschhaus lassen; dort ist er sicher. Und wenn du’s erledigt hast, kommst du in die Küche, wir geben dir Suppe und Brot.« Sie hatte eine leichte, sonnige Art zu reden, die alles, was sie beschrieb, verlockend machte.

»Was wird er zahlen?«

»Einen Louis«, sagte sie. Mein Vater verdiente oft in einem Monat nicht so viel. Ich stellte mir das Misstrauen vor, das sich auf den Zügen des Alten ausbreiten würde, wenn ich die Goldmünze heimbrächte.

»Das kann ich nicht annehmen«, sagte ich.

»Warum nicht?«

»Es tut mir leid, Madame.«

»Ich denke doch, es ist recht großzügig!«, sagte sie.

»Es ist zu großzügig. Es ist … absurd«, sagte ich und blickte auf meinen Bauchladen hinunter.

»Absurd!« Sie lachte. »Bist du böse auf mich? Nun gut. Reg dich nicht so auf. Großer Gott. Was wäre denn nicht absurd für einen Vormittag Arbeit als Austräger?«

»Vierzig Sous«, sagte ich leise.

»Ich heiße Solange«, sagte sie. »Und du?«

»Jacob Cerf«, antwortete ich.

Sie führte mich ins Kutschhaus, einen gut gefegten, ordentlichen Raum, in dessen Mitte eine glänzende purpurrote Kutsche stand, deren Tür ein Familienwappen mit zwei aufrecht stehenden goldenen Löwen verzierte. Eine größere Kutsche war auf der Seite abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Ich zog das lederne Joch meines Ladens über den Kopf und setzte ihn ab. Nun verschwand Solange kurz und kam mit etlichen gefüllten Lederbeuteln und dazu addressierten Begleitbriefen zurück.

Ich erledigte die Botengänge. Obwohl die Ladenbesitzer mich neugierig ansahen, als ich zu ihnen kam, und fragten: »Vom Comte de Villars?« und in die Beutel guckten, waren sie recht zufrieden, wenn sie die darin befindlichen Münzen gezählt hatten. Ich schätzte, es war eine ganze Weile her, dass mein Arbeitgeber seine Rechnungen bezahlt hatte.

Bei meiner Rückkehr erwartete mich Solange vor dem großen Haus. Sie führte mich in die Küche und wies die Köchin an, mir Suppe, kalten Braten und Brot zu geben. Der Köchin gefiel das nicht, doch sie tat wie befohlen und setzte die Teller geräuschvoll vor mich hin. Ich hatte großen Hunger, doch ich wagte nicht, im Hause eines Nichtjuden zu essen, aus Angst, unsere Speisegesetze zu verletzen. Ich saß töricht vor dem lockenden Mahl, die Hände im Schoß, und weinte fast vor Verlegenheit.

»Glaubst du, es stimmt was nicht mit dem Essen?«, lachte die Köchin.

»Schon gut«, sagte Solange. »Vielleicht hast du morgen Hunger. Komm wieder, wir haben Arbeit für dich.«

Am nächsten Morgen kehrte ich zum Haus des Grafen zurück. Danach hatte Solange an jedem Tag außer am Sabbat Botengänge für mich: Ein Mantel war zum Ausbessern zum Schneider zu bringen, eine Rolle Garn zu kaufen, Knöpfe oder Schnallen für ein Paar Schuhe waren zu besorgen. Solange gab mir immer sehr viel mehr Geld, als ich für meine Botengänge brauchte, doch ich brachte stets das exakte Wechselgeld zurück. Ich war kein Dieb.

Schließlich redete ich mir ein, dass es gestattet sei, die mir angebotene Suppe mit Brot zu essen, solange ich kein Fleisch aß.

Wenn ich alles erledigt hatte, kehrte ich jeden Tag in die Küche zurück, saß am langen Holztisch und schlürfte meine Suppe, riss Stücke vom feinen Weißbrot ab. Den restlichen Tag verkaufte ich meine Waren, dann tat ich das Geld, das ich mit dem Judenladen verdient hatte, in die Büchse, die meine Mutter über dem Herd aufbewahrte, für Essen und andere Haushaltsausgaben. Das Geld vom Grafen behielt ich und dachte mir, eines Tages würde ich es gewinnbringend einsetzen und meinem Vater zeigen, was für ein ausgebuffter Geschäftsmann ich war.

Als ich an einem kühlen Nachmittag die Botengänge für den Grafen erledigt hatte und dankbar Erbsen-Minze-Eintopf löffelte, hörte ich die Köchin Solange zuflüstern: »Schau nur, wie hübsch.« Mir schnürte sich vor Verlegenheit die Kehle zu, und ich musste fortgehen, ehe ich mit meiner Suppe fertig war, was ich später bereute, als ich hungrig in meinem Bett lag.

Nach fünf Wochen sagte Solange: »Würdest du gern den Hausherrn kennenlernen?«

Sie forderte mich auf, mir den Bauchladen wieder umzuhängen. Ich tat es. Sie führte mich durch einen langen Parkettkorridor und eine Marmortreppe hinauf, vorbei an einem persischen Teppichläufer und pistaziengrünen Wänden mit Goldkanten, wo das Licht durch hohe Fenster strömte.

»Ich habe Ihnen gebracht, was Sie wollten«, hörte ich Solange stolz sagen. Sie stand vor mir und versperrte mir teilweise den Blick in das Zimmer. Ihre Seidenröcke waren so breit, über ein Gestell von der Form eines rechteckigen Hühnerkäfigs drapiert, dass sie nicht einfach so durch die Tür passte, sondern sich zur Seite drehen und durchschieben musste. Sie war halb im Zimmer, halb draußen, hatte das Gesicht ihrem Herrn zugewandt und die Ellbogen auf das breite Gestell gestützt, das ihr Kleid hochhielt.

»Meine liebe Solange«, sagte er mit einer hohen, jugendlichen Stimme, »du enttäuschst mich nie.« Solange schlüpfte nun ganz in das Zimmer und bedeutete mir, ihr zu folgen. Der Graf saß dort. Er war jünger, als ich erwartet hatte, vielleicht dreißig. Seine kurzen, plumpen Beine steckten in engen apricotfarbenen seidenen Kniehosen; als er sie übereinanderschlug, erzeugten sie einen Laut wie zwei sich aneinander reibende Handflächen. Sein Hals war fett, die Nase breit, die Lippen fleischig. Er hatte die Augen eines Bassethundes. Mein erster Eindruck war, dass dieser Mann zu viel Gesicht hatte.

Er sah mit Interesse zu mir hoch. »Komm herein, junger Herr«, sagte er und nahm aus einer Emaildose eine Prise Schnupftabak, legte sie in die Grube zwischen zwei Sehnen, wo sein Handgelenk auf den Daumenknochen traf. Er beugte sich dann darüber, hielt ein Nasenloch zu und schnüffelte.

»Es kann sich jedoch als unmöglich erweisen«, sagte Solange.

»Natürlich«, sagte der Graf schnüffelnd. »Darum geht es ja, nicht wahr?«

Ein paar Schritte hinter der Tür stumm dastehend, musterte ich das Zimmer: Das Arbeitszimmer des Grafen war sowohl intim als auch großartig, mit goldgerandeten Stühlen, orangegelben Seidentapeten, einem hellblauen Tisch auf geschwungenen, dünnen Beinchen, vier eleganten Gemälden von Pferden mit edlen Köpfen im Profil vor smaragdgrünen Wiesen und dem Aktbild einer üppigen Frau, die auf einem roten Seidendiwan lag. Ich wandte den Blick von der gemalten Figur, der ersten nackten Frau, die ich in meinem Leben gesehen hatte; mein Blick landete schwer auf einem identischen roten Diwan, vor dem Solange in ihrem rot-weiß-gestreiften Kleid stand. Ihr junges Gesicht hatte einen ernsthaften Ausdruck; sie schaute nachdenklich vor sich hin. Der blutrote Seidenbezug des Diwans war mit leicht erhabenen kleinen Pelikanen verziert und leuchtete satt in dem kühlen Morgenlicht, das durch ein hohes Fenster hereindrang. Auf der gegenüberliegenden Zimmerseite hing zwischen verschiedenen anderen aufreizenden Bildern in der Mitte der Wand ein schmales Gemälde eines abgerissenen jüdischen Hausiererknaben, gerahmt von schwungvollen goldenen Bögen. Seine Kleider waren zwar mehr oder weniger eine Imitation der Zeitmode, doch schäbig und geflickt; sein Dreispitz glänzte vor Abnutzung. Der jüdische Bauchladen hing ihm schwer um den dünnen Hals. Im nächsten Augenblick erkannte ich meinen Irrtum – es war ein Spiegel. Ich betrachtete meinen schäbigen, formlosen schwarzen Mantel, die rote Weste, die ausgebeulten schwarzen Hosen und den um meinen Hals hängenden Bauchladen mit seinen vielen Fächern. Als ich mich in diesem prächtigen vergoldeten Zimmer selbst wie zum ersten Mal sah, erfüllten mich Enttäuschung und Abscheu. Ich spürte, wie ich rot wurde.

Der Graf räusperte sich. »Darf ich dich Jacob nennen?«

Ich nickte.

»Solange hat recht, du bist Jude?«

»Ja, Monsieur«, flüsterte ich.

»Wenn das so ist«, sagte er, sprang von seinem Stuhl auf und stellte sich hin, seine wippende, gepolsterte Rückenfront stand ab wie bei einer Ballerina, »dann habe ich dir ein Angebot zu machen. Solange hat mir erzählt, dass du ein sehr zuverlässiger junger Mann bist. Wirklich äußerst zuverlässig und … angenehm. Als Mann, ganz entgegen deinem … Erbteil. Ich weiß, dass euch von früh an der Glaube nahegelegt wird, ihr könntet nicht mit Menschen wie uns verkehren, ihr müsstet uns fürchten und bemitleiden, habe ich das Gefühl. Stimmt das?«

Furcht schnürte mir die Kehle zu.

»Ihr könntet recht haben«, fuhr er fort. »Deine Leute sind sehr traditionsverbunden. Aber … ich möchte dir einen Vorschlag machen, über den du nachdenken kannst. Eine neue Zukunft. Ich brauche einen zweiten Kammerdiener. Ich würde dir gern diese Stellung anbieten. Um sie anzutreten, müsstest du deine Familie und dein früheres Leben verlassen, und zum Ausgleich werde ich dich gut bezahlen. Drei Louis pro Woche. Du wirst hier wohnen und in meinen anderen Häusern, wenn wir dorthin gehen. Du wirst mich auf allen meinen persönlichen Ausflügen begleiten und mir bei allen meinen Angelegenheiten helfen. Du wirst ohne jegliches Vorurteil behandelt werden, wenn du in meinen Haushalt eintreten willst. Du wirst die Welt sehen.« Das Letztere sagte er mit einer großen Geste, beide Arme ausbreitend und die Augen aufreißend. Sein Gebaren war für mich so fremdartig – ich wusste nicht, wie ich es deuten sollte. Er war ein wenig lächerlich, mit seiner Pose eines pummeligen Tänzers, seinen gespreizten Füßen, seiner Begeisterung – und doch war er so prachtvoll gekleidet und sprach ein so schönes Französisch.

Ich war verwirrt und verstört – wegen des Grafen und meinetwegen. Ich drehte mich zu Solange um, die mich nun erwartungsvoll ansah.

»Bitte entschuldigen Sie mich, Monsieur«, sagte ich. Dann ging ich rückwärts aus dem Zimmer und floh den Korridor hinunter, während die Waren in meinem Bauchladen polternd durcheinanderrutschten. Ich lief eilig die Marmortreppe hinunter, durch die Küche, zur Tür hinaus und weg von diesem großen Haus.

Ich kehrte zu meinem alten Leben zurück, entschlossen, nie wieder einen Fuß in das üppige Heim des Grafen zu setzen. Der Herr hatte überstürzt gefragt.

5

Nun muss ich die Übelkeit erregende Erfahrung meiner ersten Fahrt in einem Wagen ohne Pferde beschreiben. Ich klammerte mich an die Schulternaht von Leslies Hemd, verängstigt durch die zu beiden Seiten dahinsausende Landschaft – verschwommene Gebäude, andere vorbeirasende Wagen, die offenbar mit Zauberkräften gezogen wurden, während sich ihre dicken Räder auf der schwarzen Straße drehten. Bei jedem vorbeikommenden Behemoth stellte ich mir das Blitzen von Metall vor, wenn das ungeheure Ding sich überschlug und auf uns zutrudelte. Ich versuchte die Augen zu schließen, doch meine Lider schienen in offener Position festgeleimt. Da ich den Anblick nicht ertragen konnte, konzentrierte ich mich auf Leslies Hand, die das Lenkrad umklammerte. Mit meinem neuen, überklaren Sehvermögen bemerkte ich das Kreuzschraffur-Gewebe seiner Haut. Er hatte spröde, derbe Knöchel, geschwollene Adern: die Hand eines Arbeiters. Ich starrte auf die faszinierende Landkarte seiner Epidermis, bis ich mich beruhigte und meinen gestressten Körper vergaß.

Leslie kippte den Rückspiegel an, damit er sehen konnte, was Stevie auf dem Rücksitz trieb. Der Junge war bleich, seine Haare hatten die Farbe von Kitt. Er hielt einen Hundeknochen aus Gummi in der Hand und fuhr mit den Fingern auf seiner genoppten Oberfläche hin und her. Leslie überlegte, ob es unhygienisch war, den Jungen mit etwas spielen zu lassen, das der Hund besabbert hatte. Er nahm dem Kind sehr ungern etwas weg. Ihm war schon so viel weggenommen worden. Taubheit war nicht ganz so schlimm. Nicht so schlimm wie Blindheit. Oder vielleicht schlimmer. Keine Worte zu hören. War das schlimmer? Wurde man noch mehr isoliert? Waren wir eigentlich Wort-Menschen oder Bild-Menschen? Als Leslie darüber nachdachte, erschreckte Blindheit ihn mehr. Doch ein Blinder konnte am Telefon ganz normal klingen. Er konnte Bauholz oder eine Pizza bestellen, er konnte sich mit einem Mädchen verabreden. Ein Tauber hörte sich wie ein Schwachkopf an. Sein kleiner Junge. Er war so klein, klein für einen Fünfjährigen, kleiner sogar als viele Hunde, sann Leslie, als er beim Sonnenschein-Zentrum für die Hörgeschädigten parkte. Es gab eine Menge taube Kinder, dachte er. Taubheit kam immer noch vor. Warum es ausgerechnet Stevie getroffen hatte, war jedoch eine Frage, die ihn quälte. Ihm war klar, dass es manche Menschen einfach treffen musste, doch der Selbstmord seines Vaters schien ihm als persönliche Zuteilung von Schicksalsschlägen auszureichen. Er nahm den Jungen in die Arme, dann fiel ihm die Ermahnung der Lehrerin ein, man solle ihm seine Unabhängigkeit lassen. Er setzte ihn ab und versuchte sanft, ihm das Hundespielzeug aus der Hand zu nehmen. Der Junge wimmerte und presste den Knochen an seine Brust. Leslie griff fester zu. Er fühlte, wie Stevie erstarrte. Sofort ließ Leslie den Gummiknochen los, aber es war zu spät; heisere Schreie platzten aus dem Kind, das sich über den Knochen krümmte und ganz steif war.

»Gut, gut, du kannst ihn behalten«, sagte Leslie und rieb Stevies Rücken als Versuch, seine Muskeln zu lockern. »Sieh mich an, Stevie.« Leslie kniete sich hin und nahm Stevies Gesicht in seine Hände. Die Mundwinkel des Jungen waren wie bei einem Clown nach unten gezogen, die Augen zugepresst. Er fing an, in kurzen animalischen Ausbrüchen zu schreien. Seine Finger waren um das Hundespielzeug gekrampft.

»Beruhige dich«, sagte Leslie und schaute dem Jungen ins Gesicht. Er versuchte es mit Gebärden. »Es ist gut«, gebärdete er. »Es ist gut. Du kannst das Spielzeug behalten.« Schließlich nahm er den schluchzenden Jungen hoch und ging mit ihm in die Schule.

Als er in Stevies Klassenzimmer kam, fühlte sich Leslie wie ein Riese. Sein Kopf berührte die Zimmerdecke. Die Kinder reichten ihm bis zu den Knien. Ms Parr, die Lehrerin, war auch nicht allzu groß, doch sie überraschte ihn jedes Mal, wenn er sie sah, durch die extreme Breite ihrer Hüften. Sie trug ihr langes Wuschelhaar mit Mittelscheitel, hatte schläfrige Augen mit dichten, geraden Wimpern. Einen winzigen Mund. Und sie roch nach Holzfeuern, zu allen Jahreszeiten. Leslie fand Ms Parr auf beunruhigende und unerklärliche Weise attraktiv.

»Hallo, Stevie«, sagte sie, als Leslie den Jungen abzusetzen versuchte. Stevie, dessen Brustkorb noch immer vor Erregung bebte, klammerte sich wie ein kleines Äffchen an den Stoff von Leslies Hose. Ms Parr kniete sich hin und stellte ihm in behänder Gebärdensprache eine Frage. Stevie schüttelte den Kopf und klammerte das Hundespielzeug fest. Ms Parr erhob sich und sagte zu Leslie, immer noch in Gebärdensprache: »Hallo, Mr Senzatimore, wie geht’s?« Sie sah direkt zu ihm hoch, als sie die Frage stellte, und wartete ernsthaft auf eine Antwort. Sie reichte ihm bis zur Achsel. Leslie fühlte sich plötzlich ausgetrocknet.

»Haben Sie vielleicht etwas Wasser?«, krächzte er.

Ms Parr zögerte den Bruchteil einer Sekunde. »Aber ja, dort drüben ist ein Trinkbrunnen.« Leslie ging zum winzigen Trinkbrunnen, mit dem an seine Wade geklammerten Sohn, kniete sich hin und stillte seinen Durst. Er setzte sich dann an den Miniatur-Zeichentisch und wartete darauf, dass Stevie sich beruhigte. Zeichnen hatte immer eine besänftigende Wirkung auf ihn. Leslie steckte einen roten Stift in die kleine Hand und sah zu, wie sich die geschwungene Linie, so rein und klar, über das Blatt zog. Ein Boot. In kürzester Zeit war der Junge vertieft.

Als Leslie gehen wollte, bedeutete Ms Parr ihm, zu ihr zu kommen. Er war beunruhigt. Vielleicht wollte man Stevie nicht mehr in der Schule. Zu erregbar. Ein Fall für Sonderbetreuung.

»Alles in Ordnung?«, fragte er, verschränkte die Arme und machte sich krumm, um die Entfernung zwischen ihren Köpfen zu reduzieren.

»Ja, es geht nur darum, dass Stevies Mama mich gebeten hat, ein wenig extra Förderzeit mit ihm in Ihrem Haus zu verbringen, ein paarmal wöchentlich nach der Schule«, sagte Ms Parr, betont deutlich sprechend.

»Ach so«, sagte Leslie, und seine blassblauen Augen wanderten durch den Raum. Von dieser Vereinbarung hörte er jetzt zum ersten Mal. Deirdre schien immer mehr Leute zur Betreuung von Stevie anzuheuern. »Prima«, fügte er hinzu.

»Nun ja«, sagte sie, und ihr Mund kaute die Worte, als wäre auch er schwerhörig. »Ich hatte gesagt, ich könnte dienstags und donnerstags, doch ich hätte montags und freitags sagen sollen, weil ich dienstagnachmittags etwas anderes vorhabe. Ich wollte das eigentlich heute mit ihr besprechen. Wenn nicht donnerstags besser passt, aber ich denke, es ist vielleicht nicht günstig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen? Stevie könnte die Lust verlieren.« Leslie konnte den Blick nicht vom fragenden Mund der Frau wenden. »Würden Sie also Deirdre fragen, ob ihr das so recht ist?«, fragte sie und schaute erwartungsvoll zu ihm hoch.

»Wiederholen Sie es bitte noch einmal.«

»Montags und freitags, passt das?«, sagte lächelnd Ms Parr. »Ich könnte am kommenden Montag anfangen.«

»Ja, das werde ich ausrichten«, sagte er.

»Oder ich kann ihr einfach eine SMS schicken«, sagte Ms Parr, ging weg und hockte sich hin, um einem kleinen Mädchen bei ihrem Puzzle zu helfen. Leslie ging in den kalten Sonnenschein hinaus.

Leslie war unterwegs zum Krankenhaus, um den alten Mann zu besuchen, den er letzte Nacht gerettet hatte. Normalerweise besuchte er niemanden, den er gerettet hatte, das machte die Sache zu persönlich – doch er kannte die Familie des Mannes: Sein Sohn Chuck war Leslies bester Jugendfreund gewesen, bis er im letzten Highschooljahr betrunken mit dem Mercury seines Vaters von einer Brücke in Freeport stürzte. Leslie hatte das Gefühl, er sollte ein paar Minuten bei dem Mann sitzen. Er rekapitulierte das Auffinden – das zweite Mal, dass er ein lebendes Opfer fand: Die Wohnung war voll schwarzem Rauch. Blind tastete sich Leslie auf allen vieren durch das Schlafzimmer, das Zischen des Atemschutzgeräts in den Ohren. Als er mit der behandschuhten Hand das Bett abklopfte, berührte er einen schlanken Arm, und es durchzuckte ihn bei diesem Fund. Er griff nach dem Körper, hob ihn hoch. Er war leicht wie der eines Mädchens, schlaff. Es wirkte wie ein böser Zauber, als er zum Fenster kam und das Gesicht sah, das einem verrunzelten Apfel glich, den eingesunkenen Mund, die tiefliegenden Augen. Leslie schämte sich für seine Enttäuschung. Doch er hatte ihn gerettet.

Ein schriller, rhythmischer Klingelton durchschnitt plötzlich die Luft im Wagen und ließ mich in wilden Spiralen herumfliegen und gegen die Deckenverkleidung stoßen. Ich fühlte, wie ich schrie, aber es kam kein Laut. Mit dem Drücken eines Knopfes stoppte Leslie den unerträglichen Lärm.

»Hallo?«, rief er in die Luft. Eine klagende, körperlose Stimme antwortete ihm.

»Hier ist Evie, meine ganze – meine ganze – in meiner Küche ist etwas undicht, überall kommt Wasser herunter. An der Wand.«

»Dann ruf doch einen Klempner.«

»Es muss nicht unbedingt ein Fall für den Klempner sein. Komm schon, Les, schau es dir bloß mal an und sag mir, wen ich rufen soll.«

Leslie seufzte und wendete. »Bin gleich da.«