Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

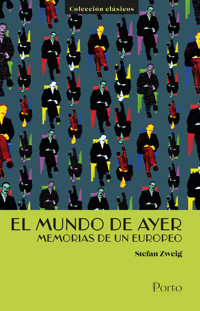

- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

En estas memorias conmovedoras, Stefan Zweig reflexiona sobre una era que se desvaneció: el mundo vibrante y culto previo a la Primera Guerra Mundial en Europa. Como uno de los escritores de más renombre de su época, Zweig les ofrece a los lectores un recuento agudo de una civilización que exudaba arte, intelecto y armonía, pero que pronto se vio hecha pedazos por la guerra, las revoluciones y el exilio. Desde los salones de Viena hasta las impactantes calles de París, Berlín, Salzburgo y Londres, los recuerdos vívidos de Zweig capturan tanto el esplendor de una era dorada como la desesperación que produjo su colapso. Escribiendo en el exilio y al borde de la Segunda Guerra Mundial, Zweig comparte una crónica que no solo se centra en su experiencia personal, sino en la tragedia colectiva de toda una generación perturbada por el conflicto. El mundo de ayer es un testamento de la fragilidad de la paz y la cultura, un tributo sombrío para un mundo perdido y un recordatorio eterno de lo necesaria que es la comprensión durante tiempos turbulentos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 742

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Zweig

(1881-1942)

Fue un escritor, traductor y biógrafo austríaco reconocido por su agudeza psicológica y su prosa elegante. Nacido en Viena en el seno de una familia judía, se convirtió en uno de los autores más leídos a nivel mundial durante su época. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Novela de ajedrez y El mundo de ayer. Forzado a exiliarse durante el auge del nazismo, Zweig se mudó en sus últimos años a Brasil, en donde acabó trágicamente con su vida en 1942, un día después de haber terminado el manuscrito de este libro.

EL MUNDO DE AYER

EL MUNDO DE AYER

STEFAN ZWEIG

Título original: Die Welt von Gestern

Primera edición en esta colección: diciembre del 2024

Stefan Zweig

© 2024, Sin Fronteras Grupo Editorial

ISBN: 978-628-7735-52-1

Traducción y edición:

Isabela Cantos

Diseño de colección y diagramación:

Paula Andrea Gutiérrez Roldán

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.), sin el permiso previo de la editorial.

Sin Fronteras Grupo Editorial apoya la protección del copyright.

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

«Y encontrarnos con el tiempo a medida que nos busque»

—Shakespeare.

Contenido

PREFACIO

CAPÍTULO IEL MUNDO DE LA SEGURIDAD

CAPÍTULO IILA ESCUELA EN EL SIGLO PASADO

CAPÍTULO IIIEROS MATUTINUS

CAPÍTULO IVUNIVERSITAS VITAE

CAPÍTULO VPARÍS, LA CIUDAD DE LA ETERNA JUVENTUD

CAPÍTULO VIDESVÍOS EN EL CAMINO HACIA MI SER

CAPÍTULO VIIMÁS ALLÁ DE EUROPA

CAPÍTULO VIIILUCES Y SOMBRAS SOBRE EUROPA

CAPÍTULO IXLAS PRIMERAS HORAS DE LA GUERRA DE 1914

CAPÍTULO XLA LUCHA POR LA HERMANDAD INTELECTUAL

CAPÍTULO XIEN EL CORAZÓN DE EUROPA

CAPÍTULO XIIVOLVIENDO A CASA EN AUSTRIA

CAPÍTULO XIIISALIENDO DE NUEVO AL MUNDO

CAPÍTULO XIVOCASO

CAPÍTULO XVÍNCIPIT HITLER

CAPÍTULO XVILA AGONÍA DE LA PAZ

NOTA AL PIE

PREFACIO

Nunca le he dado tanta importancia a mi propia persona como para sentir la tentación de contarles a otros la historia de mi vida. Mucho tuvo que ocurrir, un número infinito más de eventos, catástrofes y pruebas de las que por lo general se le asignan a una sola generación, antes de que reuniera el valor para comenzar un libro en el que yo fuera el personaje principal o, mejor dicho, el punto central. Nada está más lejos de mis pensamientos que ocupar un lugar tan prominente a menos que sea en el papel de narrador de una conferencia ilustre. El tiempo crea las imágenes; yo simplemente pronuncio las palabras que las acompañan. En realidad lo que relato no se trata tanto del curso de mi propio destino, sino del de toda una generación, la generación de nuestro tiempo, que se vio aplastada por el peso del destino como pocas en el curso de la historia. Cada uno de nosotros, incluso el más pequeño e insignificante, ha sido sacudido en lo más profundo de su ser por las casi incesantes erupciones volcánicas de nuestra tierra europea. No conozco ninguna preeminencia que pueda reclamar como mía, en medio de la multitud, excepto esta: que, como austríaco, judío, autor, humanista y pacifista, siempre he estado en el punto exacto en el que estos terremotos fueron más violentos. Tres veces han derrumbado mi casa y mi existencia, me han separado del pasado y de todo lo que fue y me han lanzado con una fuerza dramática al vacío, al «no sé dónde» que tan bien conozco. Pero no lamento eso. El hombre sin hogar se vuelve libre en un nuevo sentido. Y solo aquel que ha perdido todos los lazos no tiene necesidad de segundas intenciones. Y, así, espero al menos poder cumplir unas de las principales condiciones de cualquier retrato justo de una era, es decir, la honestidad y la imparcialidad.

Porque verdaderamente me he despegado, de una forma tan poco frecuente como cualquier persona lo haya hecho en el pasado, de todas las raíces y de la tierra que las nutre. Nací en 1881 en un gran y poderoso imperio, en la monarquía de los Habsburgo. Pero no lo busque en un mapa, pues ha desaparecido sin dejar rastro. Crecí en Viena, la metrópoli supranacional de dos mil años, y me forzaron a dejarla como un criminal antes de que fuera degradada a ser una ciudad provincial alemana. Mi trabajo literario, en el idioma en que lo escribí, fue reducido a cenizas en la misma tierra donde mis libros se hicieron amigos de millones de lectores. Así que no pertenezco a ningún lugar y en todas partes soy un extraño, un invitado en el mejor de los casos. Europa, la patria que elegí con el corazón, está perdida para mí, ya que se ha desgarrado de una manera suicida por segunda vez en una guerra de hermano contra hermano. Contra mi voluntad, he sido testigo de la derrota más terrible de la razón y del triunfo más salvaje de la brutalidad en toda la crónica de las eras. Nunca, y lo digo sin orgullo, sino más bien con vergüenza, alguna generación ha experimentado tal regresión moral desde una altura espiritual tan grande como lo ha hecho nuestra generación. En el corto intervalo entre el momento en que la barba comenzó a crecerme y ahora, cuando empieza a ponerse gris… En este medio siglo han tenido lugar más cambios y transformaciones radicales que en diez generaciones de la humanidad. Y cada uno de nosotros siente ¡que es demasiado! Mi hoy y cada uno de mis ayeres, mis altibajos, son tan diversos que a veces siento como si no hubiera vivido una, sino varias existencias, cada una diferente de las otras. Pues a menudo pasa que cuando hablo sin cuidado de «mi vida», me veo obligado a preguntarme «¿cuál vida?». ¿La de antes de la Primera Guerra Mundial, la que ocurrió entre la Primera y la Segunda o la vida de hoy? O me encuentro diciendo «mi casa» y al principio no sé a cuál de mis antiguas casas me refiero: si a la de Bath, a la de Salzburgo o a la casa de mis padres en Viena. O digo «entre nuestra gente» y entonces debo reconocer con consternación que desde hace mucho tiempo no he pertenecido a la gente de mi país más de lo que pertenezco a los ingleses o a los estadounidenses.

A los primeros ya no estoy unido orgánicamente y a los segundos nunca me he vinculado por completo. Mi sensación es que el mundo en el que crecí, el mundo de hoy y el mundo entre los dos, son mundos separados por completo. Siempre que, en conversaciones con amigos más jóvenes, relato algún episodio del tiempo previo a la primera guerra, noto, por sus preguntas llenas de asombro, cuánto de lo que todavía es una realidad obvia para mí ya se ha vuelto histórico e incomprensible para ellos. Y algún instinto secreto me dice que tienen razón. Todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestros ayeres han ardido.

Yo mismo no puedo evitar asombrarme por la profusión y variedad que hemos comprimido en una sola existencia, aunque una existencia muy incómoda y peligrosa, más aún cuando la comparo con el modo de vida de mis antepasados. Mi padre, mi abuelo, ¿qué vieron ellos? Cada uno de ellos vivió su vida de manera uniforme. Una sola vida de principio a fin, sin ascenso, sin declive, sin disturbios o peligro; una vida de escasas ansiedades, de transiciones poco notables. Con un ritmo uniforme, tranquilo y pausado, la ola del tiempo los llevó de la cuna a la tumba. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad y casi siempre en la misma casa. Lo que sucedía en el mundo exterior solo ocurría en los periódicos y nunca llamaba a sus puertas. En su tiempo, una guerra ocurrió en algún lugar, pero, medida con las dimensiones de hoy, fue tan solo una pequeña guerra. Ocurrió más allá de las fronteras, no se escuchaban los cañones y se acabó después de seis meses, olvidada, como una página seca de la historia, y la vieja vida a la que estaban acostumbrados comenzó de nuevo. Pero en nuestras vidas no había repetición, nada del pasado sobrevivía, nada regresaba. Nos correspondió participar a plenitud en lo que la historia antiguamente le distribuía, de forma parsimoniosa y ocasional, a un solo país, a un solo siglo.

A lo sumo, una generación había pasado por una revolución, otra había experimentado un golpe de Estado, la tercera una guerra, la cuarta una hambruna, la quinta una bancarrota nacional. Y muchos países bendecidos, generaciones bendecidas, no sufrieron ninguna de estas cosas. Pero nosotros, los que hoy tenemos sesenta años y que, de acuerdo con la ley, todavía tenemos algo de tiempo por delante, ¿qué no hemos visto, no hemos sufrido, no hemos vivido? Hemos recorrido el catálogo de todas las catástrofes concebibles de un lado a otro y aún no hemos llegado a la última página. Yo mismo fui contemporáneo de las dos mayores guerras de la humanidad e incluso viví cada una de ellas en un frente diferente: una en el frente alemán, la otra en el frente antialemán. Antes de la guerra, conocí el mayor grado y forma de libertad individual… y más tarde su nivel más bajo en cientos de años. He sido celebrado y despreciado, libre y no libre, rico y pobre. Todos los corceles lívidos del Apocalipsis han atravesado mi vida. Revolución y hambruna, inflación y terror, epidemias y emigración. He visto las grandes ideologías masivas crecer y extenderse ante mis ojos: el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, esa plaga suprema del nacionalismo que ha envenenado la flor de nuestra cultura europea.

Me vi obligado a ser un testigo indefenso e impotente del declive más inconcebible de la humanidad hacia un barbarismo que creíamos olvidado hace mucho tiempo, con su dogma deliberado, programático y antihumanitario. Estaba reservado para nosotros, después de siglos, el ver guerras de nuevo sin declaraciones de guerra, campos de concentración, persecuciones, robos masivos, bombardeos sobre ciudades inocentes, todas las bestialidades desconocidas para las últimas cincuenta generaciones. Esperamos que las futuras generaciones puedan evitar que pasen. Pero, como cosa paradójica, en la misma era en que nuestro mundo se echó moralmente hacia atrás mil años, he visto a la misma humanidad levantarse, sobrepasando los logros de un millón de años con un solo batir de sus alas. Ha logrado conquistar el aire con el avión, la transmisión de la palabra humana en un segundo alrededor de globo y, con ello, la conquista del espacio, la división del átomo, la conquista de las enfermedades más terribles, la casi diaria realización de la imposibilidad del ayer. No fue sino hasta nuestro tiempo que la humanidad completa se comportó de manera infernal y nunca antes había logrado tanto como Dios.

Dar testimonio de esta vida tensa y dramática, llena de lo inesperado, me parece un deber, pues, repito, todos fueron testigos de esta gigantesca transformación, todos se vieron obligados a serlo. No hubo escape para nuestra generación, no hubo manera de mantenerse al margen como en tiempos pasados. Gracias a nuestra nueva organización de simultaneidad, nos veíamos constantemente atraídos a nuestro tiempo. Cuando las bombas destruyeron las casas en Shanghái, ya lo sabíamos en nuestras habitaciones en Europa antes de que sacaran a los heridos de sus hogares. Lo que ocurrió a miles de kilómetros atravesando el mar lo vivimos casi en cuerpo propio por las imágenes. No había protección ni seguridad para no estar todo el tiempo informados de cosas y verse atraídos hacia ellas. No había ningún país al cual poder huir, ninguna clase de silencio que se pudiera comprar. Siempre y en todas partes la mano del destino nos alcanzaba y nos arrastraba de nuevo a su insaciable juego.

De manera constante, los hombres debían doblegarse ante las demandas del Estado para convertirse en presas de las políticas más estúpidas, para adaptarse a los cambios más fantásticos. El individuo siempre estaba encadenado al destino común sin importar con cuánta amargura se opusiera. Se veía arrastrado de un modo irresistible. Quienquiera que atravesara este período o, más bien, se viera cazado y empujado a través de este (apenas conocíamos pocos ejercicios de respiración) experimentó más historia que cualquiera de sus antepasados. Y hoy nos encontramos otra vez en un punto de quiebre, un final y un nuevo comienzo. No es sin deliberación previa que hago esta retrospectiva del final de mi vida con una fecha definitiva. Porque ese día de septiembre de 1939 le puso el toque final a la época que formó y educó a los que hoy tenemos sesenta años. Pero si con nuestro testimonio podemos transmitirle de la estructura en descomposición aunque sea solo un grano de verdad a la próxima generación, entonces no habremos trabajado en vano.

Soy consciente de las circunstancias desfavorables, las cuales son características de nuestro tiempo, bajo las cuales estoy tratando de darles forma a mis reminiscencias. Las escribo en medio de la guerra, en un país extranjero y sin la menor ayuda para mi memoria. No tengo ninguno de mis libros, ninguna de mis notas y ninguna de las cartas de mis amigos a la mano en mi cuarto de hotel. No puedo buscar información en ningún lado, pues en todo el mundo la correspondencia de un país a otro ha sido interrumpida u obstaculizada por la censura. Vivimos desconectados los unos de los otros como hace cien años, antes de que los barcos a vapor, los ferrocarriles, los aviones o el correo fueran inventados. No tengo nada más de mi pasado conmigo que lo que llevo en la mente. Todo lo demás no se puede obtener o se ha perdido por el momento.

Pero nuestra generación aprendió por completo el buen arte de no lamentarse por lo que se ha perdido y es bastante posible que la pérdida de documentación y detalles llegue a ser una ventaja para mi libro, pues observo la memoria no como un elemento que accidentalmente retiene y olvida, sino más bien como un poder que organiza a consciencia y que excluye con sabiduría. Todo lo que uno olvida de su vida estaba predestinado desde hace mucho a ser olvidado por un instinto interno. Solo aquello que quiere preservarse a sí mismo tiene el derecho a ser preservado para los demás. ¡Así que elijan y hablen por mí, recuerdos, y al menos presenten algún reflejo de mi vida antes de que se hunda en la oscuridad!

CAPÍTULO IEL MUNDO DE LA SEGURIDAD

«Educados en el silencio, la tranquilidad y la austeridad, de repente nos arrojan al mundo; cien mil olas nos envuelven, todo nos seduce, muchas cosas nos atraen, otras muchas nos enojan y de cada hora titubea un ligero sentimiento de inquietud. Sentimos, y lo que sentimos lo enjuaga la convulsionada confusión del mundo».

—Goethe.

Cuando intento encontrar una simple fórmula para el período en el que crecí, previo a la Primera Guerra Mundial, espero captar su plenitud llamándolo la Era Dorada de la Seguridad. Todo en nuestra casi milenaria monarquía austríaca parecía basado en la permanencia y el Estado era el líder garante de esta estabilidad. Los derechos que se les otorgaban a sus ciudadanos se confirmaban por el Parlamento, los representantes elegidos libremente por las personas, y cada responsabilidad estaba prescrita con exactitud. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba como piezas de oro brillantes, una garantía de su inmutabilidad. Todo el mundo sabía lo que poseía o lo que tenía derecho a hacer, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Todo tenía su norma, su medida y peso definitivos. El que tenía una fortuna podía calcular con precisión su interés anual. Un funcionario o un oficial, por ejemplo, podría buscar con confianza en el calendario el año en que ascendería de grado o en el que recibiría su pensión. Cada familia tenía su presupuesto exacto y sabía cuánto podía gastar en la renta y en comida, en vacaciones y entretenimiento. Y, es más, siempre guardaban una pequeña suma para enfermedades y gastos médicos, para lo que era inesperado. Cualquiera que fuera dueño de una casa la veía como un domicilio seguro para sus hijos y nietos. Los terrenos y negocios se pasaban de generación en generación. Cuando el bebé aún estaba en su cuna, se ponía su primera moneda en una pequeña alcancía o se depositaba en una cuenta de ahorros como una «reserva» para el futuro. En este vasto imperio, todo estaba firme e inamoviblemente en su lugar designado, y en su cabeza estaba el anciano emperador. Y si muriera, se sabía (o se creía) que otro vendría a ocupar su lugar y nada cambiaría en el orden bien regulado. Nadie pensaba en guerras, revoluciones o revueltas. Todo lo radical, toda violencia, parecía imposible en una era de razón.

Esta sensación de seguridad era la posesión más buscada por millones, el ideal común de la vida. Solo poseer esa seguridad hacía que la vida fuera soportable, y los círculos que crecían todo el tiempo deseaban su trozo de este costoso tesoro. Al principio, solo los prósperos disfrutaban de esta ventaja, pero poco a poco las grandes masas se acercaron a ella a la fuerza. El siglo de la seguridad se convirtió en la era dorada de los seguros. La casa de uno estaba asegurada contra incendios y robos, el terreno contra granizo y tormentas, uno mismo contra accidentes y enfermedades. Las anualidades se compraban para la vejez y se incluía un seguro en la cuna de las niñas para su futura dote. Al final, incluso los trabajadores se organizaron y obtuvieron salarios estándar y compensaciones laborales. Los sirvientes ahorraron para el seguro de vejez y pagaron por adelantado un fondo de entierro para su propia sepultura. Solo el hombre que podía mirar al futuro sin preocupaciones podía disfrutar a plenitud del presente.

A pesar de la propiedad y la modestia de esta visión de la vida, había una grave y peligrosa arrogancia en esta conmovedora confianza de que nos habíamos protegido contra cualquier posible invasión del destino. En su idealismo liberal, el siglo XIX estaba honestamente convencido de estar en el camino recto y sin fallos hacia ser lo mejor de todos los mundos. Las eras tempranas, con sus guerras, hambrunas y revueltas, quedaron obsoletas como tiempos en los que la humanidad era aún inmadura y tenía pocos conocimientos. Pero ahora solo era cuestión de algunas décadas para que el último vestigio de la crueldad y la violencia fuera por fin conquistado, y esta fe en un «progreso» ininterrumpido e irresistible contaba con la fuerza de una religión para esa generación. Uno empezaba a creer más en este «progreso» que en la Biblia, y ese evangelio parecía definitivo debido a las nuevas maravillas diarias de la ciencia y la tecnología.

De hecho, al final de este pacífico siglo, un avance general se volvió más marcado, más rápido, más variado. Durante la noche, las tenues luces de la calle de tiempos pasados fueron reemplazadas por luces eléctricas y las tiendas mostraban su brillo tentador desde las calles principales hasta los límites de la ciudad. Gracias al teléfono, uno podía hablar a distancia con otra persona. La gente se desplazaba en carruajes sin caballos con una nueva rapidez. Se elevaron alto y el sueño de Ícaro se cumplió. La comodidad pasó de solo estar en las casas de los adinerados a estar también en aquellas de clase media. Ya no era necesario recoger agua de la bomba o del pasillo o pasar por la molestia de prender la chimenea. La higiene se expandió y la suciedad desapareció. Las personas se volvieron más guapas, más fuertes, más saludables, pues el deporte fortaleció sus cuerpos. En las calles se veían menos lisiados, mutilados y bocios, y todos estos milagros sucedieron por la ciencia, arcángel del progreso. También se progresó en temas sociales. Años tras año se les concedían más derechos a los individuos, la justicia se administraba más benigna y humanamente e incluso el problema de problemas, la pobreza de las grandes masas, ya no se veía tan insuperable.

El derecho al voto se estaba expandiendo a otros círculos y, con este, la posibilidad de proteger de forma legal sus intereses. Sociólogos y profesores competían unos contra otros para crear condiciones de vida más saludables y felices para el proletariado. No es de extrañar, entonces, que este siglo se bañara en sus propios logros y considerara cada década completada como el preludio de una mejor. Se creía tan poco en la posibilidad de decadencias tan bárbaras como las guerras entre los pueblos de Europa como en las brujas y los fantasmas. Nuestros padres estaban cómodos y saturados de confianza en el poder infalible y vinculante de la tolerancia y la conciliación. Creían de verdad que las divergencias y las fronteras entre naciones y sectas se desvanecerían poco a poco hasta crear una humanidad común y que la paz y la seguridad, los más altos tesoros, serían compartidas por toda la humanidad.

Es razonable que nosotros, quienes hace tiempo eliminamos la palabra «seguridad» de nuestro vocabulario por considerarla un mito, sonriamos ante la ilusión optimista de esa generación cegada por el idealismo y que creía que el progreso técnico de la humanidad implicaría un ascenso moral igualmente rápido y sin reservas. Nosotros, los de la nueva generación, quienes hemos aprendido a no sorprendernos por ningún brote de bestialidad, quienes cada nuevo día esperamos cosas peores que el anterior, somos muchísimo más escépticos acerca de una posible mejora moral de la humanidad. Debemos estar de acuerdo con Freud, para quien nuestra cultura y civilización eran solo una delgada capa susceptible de ser perforada en cualquier momento por las fuerzas destructivas del «inframundo». Nos hemos tenido que acostumbrar de forma gradual a vivir sin el suelo bajo nuestros pies, sin justicia, sin libertad, sin seguridad.

Hace tiempo que, en lo que respecta a nuestra existencia, hemos negado la religión de nuestros padres, su fe en un rápido y continuo ascenso de la humanidad. Para nosotros, a quienes nos enseñaron de una forma horrible, testigos de una catástrofe que, de un golpe, nos retrocedió mil años de esfuerzo humano, ese optimismo temerario parece banal. Pero aunque fuera una ilusión creada por nuestros padres, fue una ilusión maravillosa y noble, más humana y fructífera que las consignas de hoy en día. Y a pesar de mi posterior conocimiento y desilusión, aún hay algo dentro de mí que me impide abandonarlo por completo. Aquello que un hombre, en su infancia, ha absorbido en la sangre del aire del tiempo no puede serle arrebatado. Y a pesar de todo lo que escucho a diario con los oídos y todo lo que yo mismo y numerosos compañeros de mi destino hemos experimentado en pruebas y tribulaciones, no puedo negar por completo la fe de mi juventud, aquella que dicta que algún día las cosas volverán a levantarse contra todo pronóstico. Incluso en el abismo de la desesperación en el que hoy, medio ciegos, nos movemos con almas distorsionadas y rotas, levanto la vista una y otra vez hacia aquellos viejos patrones estelares que brillaban sobre mi infancia y me consuelo con la confianza heredada de que este colapso aparecerá, en los días por venir, como un simple intervalo en el eterno ritmo del avance.

***

Hoy, ya que la gran tormenta ha tocado tierra, por fin sabemos que aquel mundo de seguridad no era más que un castillo de sueños. Mis padres vivieron en él como si fuera una casa de piedra. Nunca una tormenta o una fuerte ráfaga interrumpió su calurosa y cómoda existencia. Es cierto que tenían una protección especial contra los vientos de esa época: eran personas adineradas, que se habían vuelto ricas con el tiempo, muy ricas, y eso llenó las grietas de las paredes y las ventanas en esos momentos. Su forma de vida me parece la típica de aquellos a quienes denominaban los «buenos judíos burgueses», lo cual le daba un marcado valor a la cultura vienesa y requería ser completamente desarraigado. De hecho, contándoles de su tranquila y cómoda existencia estoy siendo bastante impersonal. Diez mil o veinte mil familias como la de mis padres vivieron en Viena en ese último siglo de valores asegurados.

La familia de mi padre venía de Moravia. Allá, las comunidades judías vivían en pequeños pueblos y compartían de forma amigable con los campesinos y los pequeños burgueses. Estaban cien por ciento libres tanto del sentimiento de inferioridad como de la suave impaciencia de los gallegos o judíos orientales. Fuertes y poderosos, debido a su vida en el campo, siguieron su camino tranquila y seguramente mientras los campesinos de su patria caminaban por los campos. Emancipados de manera temprana de su religión ortodoxa, eran seguidores apasionados de la religión de la época, el «progreso», y en la era política del liberalismo apoyaron a los representantes más estimados del Parlamento. Cuando se mudaron a Viena, se adaptaron a la esfera cultural superior con una rapidez fenomenal y su crecimiento personal estaba relacionado de un modo orgánico con el crecimiento general de su época. En esta forma de transición, nuestra familia también era típica. Mi abuelo del lado paterno era un comerciante de bienes secos.

En la segunda mitad del siglo, comenzó en Austria el giro industrial. Los telares mecánicos y las máquinas de hilar importadas de Inglaterra trajeron, mediante la racionalización, una tremenda reducción de precios en comparación con el tejido manual habitual. Y con su don para el comercio y su visión internacional, fueron los comerciantes judíos los primeros en Austria en ver la necesidad y la ventaja de cambiarse a una producción industrial. Por lo general con poco capital, fundaron con rapidez algunas fábricas improvisadas, las cuales al comienzo solo estaban energizadas con el poder del agua, pero poco a poco crecieron hasta ser la poderosa industria de Bohemia de los textiles, que dominó toda Austria y los Balcanes. Mientras mi abuelo, como representante típico de la era anterior, se dedicaba al comercio de productos acabados, mi padre pasó con decisión a la nueva era y, a los treinta años, fundó una pequeña fábrica de tejidos en el norte de Bohemia. Con el paso de los años, la desarrolló de manera lenta y metódica hasta convertirla en una empresa considerable.

Una manera tan cuidadosa de expansión, a pesar del tentador giro de los acontecimientos, estaba por completo en sintonía con la época. Además, era indicativa de la naturaleza moderada y cien por ciento desinteresada de mi padre. Estaba imbuido del credo de su época: «primero la seguridad». Le parecía importante poseer una empresa «sólida» (otra palabra favorita de la época) y mantenida con su propio capital en lugar de crear un enorme negocio con la ayuda de créditos bancarios e hipotecas. Su mayor orgullo durante su vida fue que nadie jamás vio su nombre en un pagaré o letra de cambio y que sus cuentas siempre estaban del lado de crédito del archivo del banco Rothschild, el Kreditanstalt. Creo que no es necesario decir que era el más seguro de los bancos. Cualquier ganancia que implicara siquiera la sombra de un riesgo iba en contra de sus principios y a lo largo de los años nunca participó en los negocios de otros.

Sin embargo, si poco a poco se enriqueció cada vez más no fue debido a especulaciones imprudentes u operaciones particularmente perspicaces, sino más bien gracias a su adaptación a los métodos generales de aquel período cuidadoso. Es decir, a consumir solo una parte modesta de sus ingresos y, por lo tanto, poder añadir una suma bastante mayor a su capital año tras año. Como la mayor parte de su generación, hubiera considerado a un hombre que consumiera con descuido la mitad de sus ingresos «sin pensar en su futuro» (otra frase de la era de la seguridad) como un dudoso derrochador. Gracias a la constante acumulación de ganancias, en una era de prosperidad incremental en la cual el Estado nunca pensó en tomar más que un pequeño porcentaje de los ingresos de incluso el más rico, y en la cual, por otro lado, el Estado y los bonos industriales cargaban altas tasas de interés, volverse más rico no era más que una actividad pasiva para los adinerados. Y valía la pena. Todavía no se les robaba a quienes ahorraban ni se había estafado a los comerciantes sólidos, como ocurrió más tarde en la época de la inflación. Y los pacientes y los que no especulaban obtenían las mejores ganancias. Debido a su observación del sistema predominante en su tiempo, mi padre, a los cincuenta años, se contaba entre los más ricos incluso según los estándares internacionales.

Pero las condiciones de vida de mi familia solo se adaptaron de manera vacilante al ritmo de una fortuna que siempre crecía con rapidez. De forma gradual, adquirimos pequeñas comodidades, nos mudamos de una casa pequeña a una más grande, durante la primavera rentábamos un carruaje para las tardes y viajábamos en segunda clase en trenes con cabinas para dormir, pero no fue sino hasta que mi padre cumplió cincuenta que se permitió el lujo de pasar un mes en Niza con mi madre durante el invierno. El principio de disfrutar la riqueza, de tenerla y no mostrarla, se mantenía sin ningún cambio. Aunque era millonario, mi padre nunca se fumó un cigarro importado, sino que, como el emperador Franz Josef, fumaba los «Virginia» baratos, el monopolio del gobierno «trabuco», los populares puros. Cuando jugaba cartas, siempre lo hacía apostando pequeñas cantidades. Inflexiblemente, se aferró con rapidez a este cómodo, discreto y contenido estilo de vida. Aunque tuviera mejor educación y fuera más presentable en sociedad que la mayoría de sus colegas (tocaba el piano de manera excelente, escribía bien y con claridad, hablaba francés e inglés), se negó con persistencia a todo honor y cargo. A lo largo de su vida, nunca buscó ni aceptó ningún título o dignidad aunque, en su posición como reconocido industrialista, le fueran ofrecidos con frecuencia. Que nunca le pidiera nada a nadie, que nunca estuviera obligado a decirle «por favor» o «gracias» a nadie, era su orgullo secreto y significaba para él más que cualquier reconocimiento externo.

Sin poderlo evitar, llega a la vida de cada uno de nosotros el momento en que, cara a cara con nuestro propio ser, uno se encuentra de nuevo con su padre. Esa característica de aferrarme a un modo de vida privado y anónimo se ha comenzado a desarrollar con más fuerza en mí, año tras año, aun cuando marca un fuerte contraste con mi profesión, la cual, hasta cierto punto, fuerza tanto al nombre como a la persona ante el ojo público. Y es por ese mismo orgullo secreto que siempre he rechazado cualquier honor externo. Nunca he aceptado una condecoración, un título, la presidencia de cualquier asociación, así como nunca he pertenecido a ninguna academia, comité o juicio. Tan solo sentarme en la mesa de un banquete es una tortura para mí. Y la idea de pedirle algo a alguien, así sea en nombre de un tercero, me reseca la boca antes de poder pronunciar la primera palabra. Sé cuán anticuadas son tales inhibiciones en un mundo donde uno solo puede mantenerse libre a través de la astucia y la huida y donde, como dice tan sabiamente el padre Goethe, «las condecoraciones y los títulos alejan muchos empujones en la multitud». Pero es mi padre en mí, así como su orgullo secreto, lo que me hace retroceder. Y puede que no me oponga, pues debo agradecerle lo que bien puede ser mi única posesión: el sentimiento de libertad interna.

***

Mi madre, cuyo apellido de soltera era Brettauer, era de un origen diferente y más internacional. Nació en Ancona, al sur de Italia, y hablaba italiano y alemán de niña. Cuando discutía algo con mi abuela o sus hermanas que los sirvientes no podían oír, se pasaba al italiano. Desde mi juventud temprana estoy familiarizado con el risotto, con las alcachofas, por muy raras que me sigan pareciendo, y también con otras especialidades de la cocina mediterránea. Y luego, cuando iba a Italia, siempre me sentía como en casa desde el momento en el que llegaba. Pero la familia de mi madre no era italiana, sino conscientemente internacional. Los Brettauer, quienes al principio eran dueños de un negocio de banca, se habían distribuido por el mundo tras haber vivido en Hohenems, un pequeño lugar en la frontera suiza, después de ver el ejemplo de algunas familias judías banqueras, pero a menor escala. Algunos se fueron a Saint Gall, otros a Viena y a París, mi abuela a Italia y mi tío a Nueva York. Y este contacto internacional les proporcionó un mejor refinamiento, una visión más amplia y un cierto orgullo familiar.

Ya no había pequeños comerciantes ni corredores por comisión en esta familia, sino solo banqueros, directores, profesores, abogados y médicos. Cada uno hablaba varios idiomas y recuerdo lo natural que era cambiar de un idioma a otro en la mesa de la casa de mi tía en París. Eran una familia muy solidaria, y cuando una muchacha de los familiares más pobres llegó a la edad para casarse, toda la familia reunió una considerable dote para evitar que se casara «por debajo de su rango». A mi padre lo respetaban porque era industrialista, pero mi madre, aunque estaba feliz casada con él, nunca habría permitido que sus parientes se consideraran al mismo nivel que los suyos. Este orgullo de provenir de una «buena» familia era imposible de erradicar en todos los Brettauer, y cuando, en años posteriores, uno de ellos deseaba mostrarme su buena voluntad, aseguraba con condescendencia «en realidad eres un Brettauer de verdad», como diciendo «caíste del lado correcto».

Este tipo de nobleza, la cual muchas familias judías se conferían a sí mismas, algunas veces nos divertía y otras nos molestaba a mi hermano y a mí, incluso cuando éramos niños. Siempre nos decían que estas eran «buenas» personas y que otras «no lo eran». El pedigrí de cada amigo se examinaba hasta las primeras generaciones para comprobar si venía o no de una «buena» familia y todos sus familiares y sus riquezas se evaluaban también. Esta constante categorización, la cual era el principal tema de cada conversación familiar y social, parecía completamente ridícula y esnob en su momento, pues todas las familias judías, si se examinaban los últimos cincuenta o cien años, procedían del mismo gueto.

No fue sino hasta mucho después que me di cuenta de que este concepto de la «buena» familia, que a nosotros de jóvenes nos parecía una parodia de una pseudoaristocracia artificial, era una de las tendencias más profundas y secretas de la vida judía. Se acepta por lo general que volverse rico es la típica y única meta del judío. Nada puede alejarse más de la verdad. Las riquezas son para ellos tan solo un paso en el camino, un medio para su verdadero fin, y de ninguna forma la meta real. La verdadera determinación del judío es llegar a un plano cultural más elevado en el mundo intelectual. Incluso en el caso del judaísmo ortodoxo oriental, donde las debilidades y los méritos de toda la raza se manifiestan con mayor intensidad, esta supremacía de la voluntad hacia lo espiritual sobre lo material encuentra una expresión plástica.

El hombre santificado, el que estudia la Biblia, es mil veces más estimado por la comunidad que el hombre rico. Incluso el hombre más adinerado prefiere entregarle a su hija en matrimonio al más pobre intelectualmente que a un mercader. Esta elevación de lo intelectual al rango más alto es común para todas las clases. El mendigo más pobre que arrastra su carga bajo el viento y la lluvia intentará, a costa de grandes sacrificios, destacar al menos a un hijo para que estudie, y se considera un título de honor para toda la familia tener entre ellos a alguien, un profesor, un sabio o un músico, que desempeñe un papel en el mundo intelectual, como si a través de sus logros los ennobleciera a todos. De un modo subconsciente, algo en el judío busca escapar de lo dudoso en la moralidad, lo desagradable, lo mezquino, lo carente de espiritualidad, aquello que está ligado a todo el comercio y a todo lo que es solo negocio, y elevarse a la esfera sin dinero de lo intelectual, como si, en el sentido wagneriano, deseara redimirse a sí mismo y a toda su raza de la maldición del dinero.

Y es por eso que entre los judíos el impulso hacia las riquezas se agota en dos o máximo tres generaciones dentro de una sola familia. Las más poderosas dinastías se encuentran con que sus hijos no quieren hacerse cargo de bancos, fábricas o el negocio establecido y asegurado por sus padres. No es coincidencia que un lord Rothschild se convirtiera en ornitólogo, un Warburg en historiador de arte, un Cassirer en filósofo, un Sassoon en poeta. Todos obedecen el mismo impulso inconsciente: liberarse a sí mismos de la frialdad de hacer dinero, aquella cosa que encierra a los judíos.

Y quizás eso expresa un anhelo secreto de resolver la huida judía hacia lo intelectual y hacia la humanidad en general. Entonces, una «buena» familia significa más que solo el aspecto social que se le asigna con dicha clasificación. Significa un pueblo judío que se ha liberado de todos los defectos, limitaciones y mezquindades que el gueto le ha impuesto mediante la adaptación a una cultura diferente e incluso posiblemente a una cultura universal. Que esta huida hacia lo intelectual se haya convertido en tal desastre para los judíos, a causa de un apiñamiento de profesiones, tal como su previo confinamiento en lo material, solo pertenece a las eternas paradojas del destino judío.

***

Es difícil que haya una ciudad en Europa cuyo impulso hacia las ideas culturales fuera igual de apasionado como lo era en Viena. Justo por la monarquía, porque Austria no había sido ambiciosa en cuanto a política ni muy exitosa en sus acciones militares durante siglos, el orgullo nativo había virado con más fuerza hacia el deseo por una supremacía artística. Las provincias más importantes y valiosas, alemanas e italianas, flamencas y valonas, hace mucho se habían alejado del viejo imperio Habsburgo que una vez había gobernado Europa. Inmaculada en su vieja gloria, la capital se había mantenido como el tesoro de la corte, la preservadora de una tradición milenaria. Los romanos habían puesto las primeras piedras de esta ciudad como un castrum, una fortaleza, un puesto avanzado para proteger la civilización latina contra los bárbaros. Y más de mil años después, el ataque de los otomanos contra Occidente estalló contra estos muros. Aquí cabalgaron los nibelungos, aquí los inmortales pléyades de la música brillaron sobre el mundo: Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Johann Strauss. Aquí convergieron todos los ríos de la cultura europea.

En la corte, entre la nobleza y entre el pueblo, el alemán estaba emparentado en sangre con el eslavo, el húngaro, el español, el italiano, el francés y el flamenco, y fue el genio particular de esta ciudad de música el que disolvió todos los contrastes armoniosamente en una cosa nueva y única, el austríaco, el vienés. Hospitalaria y dotada de un talento particular para la receptividad, la ciudad atrajo a las más diversas fuerzas, las aflojó, las apaciguó y las pacificó. Era dulce vivir aquí, en esta atmósfera de conciliación espiritual, y, de un modo subconsciente, cada ciudadano se volvió supranacional, cosmopolita, un ciudadano del mundo.

Este talento para asimilar, para las transiciones delicadas y musicales, ya era conocido a las afueras de la ciudad. Creciendo lento a lo largo de los siglos, desarrollándose de una forma orgánica desde los círculos internos hacia afuera, era lo bastante populosa, con sus dos millones de habitantes, como para ofrecer todo el lujo y toda la diversidad de una metrópolis; sin embargo, no era tan grande como para estar aislada de la naturaleza, como Londres o Nueva York. Las últimas casas de la ciudad se reflejaban en el poderoso Danubio, miraban hacia las amplias llanuras, se perdían entre jardines y campos o subían poco a poco las últimas estribaciones verdes y boscosas de los Alpes. A duras penas se distinguía dónde comenzaba la naturaleza y dónde la ciudad. Una se mezclaba con la otra sin oponerse, sin contradicción. No obstante, dentro se sentía que la ciudad había crecido como un árbol que añade anillo tras anillo, y en lugar de las viejas murallas de fortificación, el Ringstrasse rodeaba el preciado núcleo con sus espléndidas casas. Dentro, los antiguos palacios de la corte y la nobleza hablaban de historia en piedra. Aquí, Beethoven había tocado en casa de los Lichnowsky y Haydn había sido huésped en casa de los Esterházy.

Allí, en la antigua universidad, resonó por primera vez la Creación de Haydn, el Hofburg había visto a generaciones de emperadores y Schönbrunn había visto a Napoleón. En la catedral de San Esteban, los señores unidos de la cristiandad se habían arrodillado en oraciones de agradecimiento por salvar a Europa de los turcos. Innumerables eminencias de la ciencia habían estado dentro de los muros de la universidad. En medio de todo esto, la nueva arquitectura se erguía con orgullo y grandeza, con brillantes avenidas y luminosas tiendas.

Pero lo viejo tenía tan poco conflicto con lo nuevo como la piedra tallada con la naturaleza intacta. Era maravilloso vivir ahí, en esta ciudad que de forma hospitalaria tomaba todo lo que era extranjero y lo aceptaba con gusto. Y en su ligero aire, como en París, era simple disfrutar la vida. Como lo sabemos, Viena era una ciudad epicúrea. Pero ¿qué es la cultura si no extraer del material burdo de la vida, mediante el arte y el amor, sus cualidades más finas, más delicadas y sutiles? Expertas en asuntos culinarios, ocupadas con un buen vino, una cerveza fresca y seca, pomposos pasteles y tortas, en esta ciudad las personas también estaban demandando con ahínco los deleites sutiles. Hacer música, bailar, el teatro, conversar, la conducta propia y urbana, todo aquí se cultivaba como un arte particular. No era la milicia, ni la política, ni lo comercial lo que predominaba en la vida de los individuos y de las masas. La primera mirada del vienés promedio al periódico matutino no se dirigía a los eventos en el Parlamento o a los asuntos mundiales, sino al repertorio del teatro, que asumía un papel tan importante en la vida pública como apenas era posible en cualquier otra ciudad. Porque el teatro imperial, el Burgtheater, era para los vieneses y los austríacos más que un escenario donde los actores tenían ciertos papeles. Era el microcosmos que imitaba el macrocosmos, el reflejo brillante y de colores en el que la ciudad se veía a ella misma, el verdadero cortigiano del buen gusto.

En el actor cortesano, el espectador veía ejemplificado de un modo excelente cómo vestirse, cómo entrar a una estancia, cómo conversar, qué palabras usar como hombre de buen gusto y cuáles evitar. El escenario, en vez de solo ser un lugar de entretenimiento, era una guía hablada del buen comportamiento y la correcta pronunciación, y un nimbo de respeto rodeaba como un aura todo lo que tuviera la más mínima conexión con el teatro imperial. El ministro presidente o el más rico magnate podrían caminar por las calles de Viena sin que nadie notara su presencia, pero cada actor de la corte o cantante de ópera era reconocido por todos los vendedores y cocheros. Con orgullo, los niños nos contábamos cuando veíamos pasar a alguno de ellos (todos coleccionaban sus fotografías y autógrafos) y este culto casi religioso llegó tan lejos que se adhirió al mundo que los rodeaba. El barbero de Sonnenthal y el cochero de Josef Kainz eran personas respetadas y envidiadas en secreto, y las elegantes juventudes se sentían orgullosas de que el sastre de un actor les hiciera la ropa. Cada aniversario y cada funeral de un gran actor se convertía en un evento que eclipsaba toda ocurrencia política. Presentar la obra de uno en el Burgtheater era el mayor sueño de todo escritor vienés porque significaba algo así como ser noble de por vida y llegaba con una serie de honores, como entradas gratuitas ilimitadas e invitaciones a todas las funciones oficiales.

Automáticamente uno se convertía en invitado de la casa imperial. Aún recuerdo la imponente forma en la que me presentaron. Por la mañana, el director del Burgtheater me había pedido que fuera a su oficina para decirme, después de haberme felicitado, que mi obra había sido aceptada por el teatro. Cuando llegué a casa por la noche, su tarjeta de visita estaba en mi habitación. Me había hecho (a mí, un joven de veintiséis años) una visita formal de cortesía, pues yo, solo por haber sido aceptado como autor en el escenario imperial, me había convertido en un «caballero» a quien el director de la institución tenía que tratar como a un igual. Y todo lo que sucedía en el teatro afectaba indirectamente a todos, incluso a aquellos que no tenían conexión directa con él.

Recuerdo, por ejemplo, que una vez, cuando yo era muy joven, nuestra cocinera entró corriendo en la habitación con lágrimas en los ojos. Le habían dicho que Charlotte Wolter, la actriz más prominente del Burgtheater había muerto. Lo grotesco de su desolado lamento era el hecho de que esa vieja cocinera medio analfabeta nunca había estado en el elegante Burgtheater y que nunca había visto a Wolter ni en el escenario ni en ningún otro lugar. Pero una gran actriz nacional era propiedad colectiva de toda la ciudad de Viena y hasta un forastero podía sentir que su muerte era una catástrofe. Cada pérdida, como, por ejemplo, la partida de una querida cantante o artista, se convertía de inmediato en luto nacional. Cuando el «antiguo» Burgtheater fue demolido, aquel en el que Mozart presentó por primera vez Las bodas de Fígaro, toda la sociedad de Viena se reunió ahí con tristeza y formalidad. El telón apenas había caído cuando todo el mundo saltó al escenario para llevarse a casa al menos una astilla como reliquia, un trozo del piso por el que habían pasado sus queridos artistas.

Y décadas después, en docenas de casas burguesas, estas insignificantes astillas podían estar conservadas en costosos cofres, tal como se conservan los fragmentos de la Santa Cruz en las iglesias. Nosotros mismos no actuamos con mucha más sensatez cuando se derribó el llamado Bösendorfer Saal. En sí misma, esta pequeña sala de conciertos, que se utilizaba solo para la música de cámara, era una pieza de arquitectura bastante modesta y poco artística, la antigua academia de equitación del conde Liechtenstein, remodelada sin pretensiones para uso musical con paneles de madera. Pero tenía la resonancia de un viejo violín y era un santuario para los amantes de la música porque Chopin, Brahms, Liszt y Rubinstein habían dado conciertos ahí y porque muchos de los famosos cuartetos habían tenido su primera aparición entre esas paredes. Y ahora su destino sería darle paso a una edificación funcional.

Era incomprensible para los que habíamos pasado horas inolvidables ahí. Cuando el último compás de Beethoven, tocado más bellamente que nunca por el Cuarteto Rosé, se desvaneció, nadie se levantó de su asiento. Exclamamos y aplaudimos y varias mujeres sollozaron de emoción, pues nadie quería creer que eso era un adiós. Las luces se apagaron en la sala para obligarnos a salir. Ninguno de los cuatrocientos o quinientos entusiastas se movió de su lugar. Media hora, una hora completa, permanecimos allí como si con nuestra presencia pudiéramos salvar el viejo y venerado lugar. Y cuando éramos estudiantes, ¡cómo luchamos con peticiones, con manifestaciones y con ensayos para evitar que la casa en donde murió Beethoven fuera demolida! Cada uno de estos edificios históricos de Viena era un pedazo de nuestra alma que nos arrancaban del cuerpo.

Este fanatismo por el arte, y por el arte del teatro en particular, tocó a todas las clases en Viena. Viena, a través de su tradición centenaria, era en sí misma una ciudad ordenada y muy bien orquestada, como alguna vez lo escribí. La casa imperial todavía marcaba el ritmo. El palacio era el centro no solo en el sentido espacial, sino también en un sentido cultural de la supranacionalidad de la monarquía. Los palacios de la nobleza austríaca, polaca, checa y húngara formaban, por así decirlo, un segundo recinto alrededor del palacio imperial.

Luego venía la «buena sociedad», compuesta por la nobleza menor, los altos funcionarios, la industria y las «viejas familias»; después la pequeña burguesía, y al final el proletariado. Cada uno de estos estratos sociales vivía en su propio círculo e incluso en su propio distrito, la nobleza en sus palacios en el corazón de la ciudad, los diplomáticos en el tercer distrito, los industrialistas y mercaderes en la vecindad de la Ringstrasse, los pequeños burgueses en los distritos interiores del segundo al noveno y el proletariado en el círculo externo. Pero todos se encontraban en el teatro y en las grandes festividades, como el Desfile de Flores en el Prater, donde trescientas mil personas animaban con entusiasmo a los «diez mil superiores» en sus carruajes hermosamente decorados. En Viena, todo (las procesiones religiosas como la del día de Corpus Christi, los desfiles militares, la música del «Burg») se convertía en una ocasión de celebración en lo que respecta al color y la música. Incluso los funerales encontraron audiencias entusiastas y la ambición de todo verdadero vienés era tener un «cadáver encantador» con una procesión majestuosa y muchos seguidores. Hasta su muerte convirtió el auténtico vienés en un espectáculo para los demás. En esta receptividad a todo lo colorido, festivo y sonoro, en este placer por lo teatral, ya fuera en escena o en la realidad, a la vez como teatro y como espejo de la vida, toda la ciudad se unía.

No era difícil burlarse de esta «teatromanía» de los vieneses, y su seguimiento de hasta los más mínimos detalles de las vidas de sus favoritos a menudo era más que grotesco. Nuestra indolencia austríaca en asuntos políticos y nuestro atraso en economía en comparación con nuestro vecino alemán pueden, en realidad, atribuírseles en parte a nuestros excesos epicúreos. Pero culturalmente esta exageración de los eventos artísticos hizo madurar algo único. Primero que todo, un respeto poco común por cada presentación artística; luego, a través de siglos de práctica, un conocimiento sin igual, y, al final, gracias al conocimiento, un alto nivel predominante en todos los campos culturales.

El artista siempre se siente de su mejor manera y al tiempo más inspirado en donde lo estiman o sobrestiman. El arte siempre alcanza su pico cuando se convierte en el interés de vida de las personas. Y justo como Roma y Florencia en el Renacimiento atrajeron artistas y los educaron hacia la grandeza, cada uno sintiendo que estaba en una competencia constante y que tenía que superar a los otros y a sí mismo a los ojos de las personas, los músicos y los actores de Viena también eran conscientes de su importancia en la ciudad. En la Ópera de Viena y en el Burgtheater, nada se pasaba por alto. Cada nota desafinada se recalcaba, cada entonación incorrecta y cada corte se censuraban, y este control lo ejercían en los estrenos no solo los críticos profesionales, sino día tras día todo el público, cuyos oídos atentos se habían agudizado por la constante comparación. Mientras que en la política, en la administración o en la moralidad todo transcurría con bastante comodidad y se toleraba con afabilidad lo que fuera descuidado, pasando por alto muchas infracciones, en asuntos artísticos no había perdón. Aquí estaba en juego el honor de la ciudad.

Cada cantante, actor y músico tenía que dar todo el tiempo lo mejor de sí o estaba perdido. Era maravilloso ser el favorito de Viena, pero no era fácil seguir siéndolo, ya que no se perdonaba ningún desliz. Y este conocimiento y la constante supervisión implacable obligaban a cada artista en Viena a dar lo mejor de sí, de modo que, como grupo, demostraban su maravilloso nivel. Cada uno de nosotros ha tenido, desde sus años de juventud, un estándar estricto e inexorable de interpretación musical en la vida. Quien conocía la férrea disciplina de Gustav Mahler en la ópera, que se extendía hasta el más mínimo detalle, o se daba cuenta de la exactitud enérgica y pragmática de la Filarmónica, rara vez está satisfecho hoy en día con cualquier interpretación musical o teatral. Pero con ello también aprendimos a ser estrictos con nosotros mismos en cada presentación artística. Un cierto nivel era, y seguía siendo, ejemplar, y hay pocas ciudades en el mundo donde se inculcara tanto al artista en desarrollo. Pero este conocimiento de ritmo y energía corría profundamente en las personas, pues incluso el más pequeño burgués sentado en su heurigen demandaba buena música de la banda, así como un buen vino del dueño de la posada.

De nuevo, en el Prater, la multitud sabía con exactitud qué banda militar tenía el mejor swing, ya fueran los deutschmeister o los húngaros. Quien viviera en Viena percibía una sensación de ritmo en el aire. Y así como nosotros, los escritores, expresamos esta musicalidad en una prosa elaborada con cuidado, el sentido del ritmo entró en otros en su comportamiento social y en su vida diaria. Un vienés que no tuviera sentido del arte o que no lo disfrutara en forma era impensable en la «buena sociedad». Incluso en los círculos más bajos, el más pobre atraía hacia su vida cierto instinto de belleza del paisaje o de la feliz esfera humana. Uno no era un verdadero vienés sin este amor por la cultura, sin este sentido, estética y a la vez crítica de la más santa exuberancia de la vida.

***

Adaptarse al entorno del pueblo o país donde viven no es solo una medida protectora externa para los judíos, sino un profundo deseo interno. Su anhelo de una patria, de descanso, de seguridad y de amabilidad los impulsa a vincularse apasionadamente con la cultura del mundo que los rodea. Y nunca fue tal apego más efectivo, salvo en España en el siglo XV, o más feliz y fructífero que en Austria. Habiendo vivido durante más de doscientos años en la ciudad imperial, los judíos se encontraron con personas fáciles de llevar, inclinadas hacia la conciliación y bajo cuya aparente laxitud de forma yacía enterrado el idéntico y profundo instinto por los valores culturales y estéticos que era tan importante para los propios judíos. Y se encontraron con más en Viena.

Hallaron ahí una tarea personal. Durante el último siglo, la búsqueda del arte en Austria había perdido a sus antiguos y tradicionales defensores y protectores: la casa imperial y la aristocracia. Mientras en el siglo XVIII María Teresa hizo que Gluck instruyera a sus hijas en música, Josef II discutía con habilidad sus óperas con Mozart y Leopoldo III componía música él mismo. Los emperadores posteriores, Franz II y Ferdinand, no tenían ningún interés en las cosas artísticas y nuestro emperador Franz Josef, quien en sus ochenta años nunca había leído un libro aparte del Registro del Ejército, o incluso sostenido uno con las manos, evidenciaba además una antipatía definitiva hacia la música.

La nobleza también había abandonado su antiguo rol protector. Se acabaron los días gloriosos cuando los Esterházy acogían a un Haydn; cuando los Lobkowitz, los Kinsky y los Waldstein competían por tener un estreno de Beethoven en sus palacios, donde una condesa Thun se arrodillaba ante el gran semidiós, rogándole que no retirara Fidelio de la Ópera. Pero Wagner, Brahms, Johann Strauss y Hugo Wolf no habían recibido el más mínimo apoyo por parte de ellos. Para mantener la Filarmónica en su nivel acostumbrado, para permitir que los pintores y escultores ganaran dinero, era necesario que las personas saltaran a la brecha, y era por orgullo y ambición que los judíos cooperaban en la primera línea para devolver la antigua gloria de la fama de la cultura vienesa.

Siempre habían amado la ciudad y se habían metido en su vida por completo, pero era primero que todo por su amor al arte vienés que se sentían con derecho a la ciudadanía completa y que se habían convertido ya en verdaderos vieneses. En la vida pública ejercían muy poca influencia. La gloria de la casa imperial dejaba en las sombras a cualquier fortuna privada, las posiciones de liderazgo en la administración del Estado eran por herencia, la diplomacia estaba reservada para la aristocracia, el Ejército y los oficiales de altos rangos eran para las familias más antiguas y los judíos ni siquiera intentaban entrar ambiciosamente en estos círculos privilegiados. Ellos respetaban y tenían tacto con respecto a estos derechos tradicionales, pues eran bastante naturales.

Por ejemplo, recuerdo que, durante toda su vida, mi padre evitó cenar en Sacher’s, y no por razones económicas, pues la diferencia de precio entre ese y otros grandes hoteles era insignificante, sino por el sentimiento natural de distancia. Hubiera sido angustioso o impropio para él sentarse en una mesa al lado del príncipe Schwarzenberg o de un Lobkowitz. Solo era cuando se refería al arte que todo se sentía como un derecho igualitario, pues el amor por el arte era un deber comunal en Viena, y la parte de la cultura vienesa que tomó la burguesía judía, por su cooperación y promoción, era inmedible. Ellos eran la verdadera audiencia, llenaban los teatros y los conciertos, compraban los libros y las pinturas, visitaban las exhibiciones y con su comprensión más móvil, un poco obstaculizada por la tradición, eran los exponentes y representantes de todo lo nuevo. Casi todas las grandes colecciones de arte del siglo XIX estaban formadas por ellos, casi todos los intentos artísticos fueron hechos solo y tal vez por ellos. Sin el incesante y estimulante interés de la burguesía judía, Viena, debido a la indolencia de la corte, la aristocracia y los millonarios cristianos, quienes preferían mantener establos de carreras y cacerías en lugar de fomentar el arte, habría quedado rezagada detrás de Berlín en el ámbito artístico, al igual que Austria quedó rezagada detrás del Reich alemán en asuntos políticos.

Quienquiera que deseara presentar algo en Viena o viniera como un invitado del extranjero y buscara apreciación, al igual que una audiencia, dependía de la burguesía judía. Cuando un solo intento se hizo en el período antisemita para crear un llamado teatro «nacional», ni los autores, ni los actores, ni el público fueron receptivos. Después de un par de meses, el teatro «nacional» colapsó miserablemente y fue por este ejemplo que se volvió aparente después, por primera vez, que la mayor parte de lo que el mundo celebraba como la cultura vienesa en el siglo XIX fue promovido, nutrido o incluso creado por los judíos vieneses.

Porque fue justo en los últimos años, como lo fue en España antes del trágico declive equiparable, que los judíos vieneses se habían vuelto productivos de forma artística, aunque no de ninguna forma judía específica. En cambio, a través de un entendimiento milagroso, cedieron ante lo que era austríaco y vienés, su expresión más sensible. Goldmark, Gustav Mahler y Schönberg se convirtieron en figuras internacionales de la música creativa. Oscar Strauss, Leo Fall y Kalman trajeron la tradición del vals y de la opereta a un nuevo florecimiento. Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann y Peter Altenberg le dieron a la literatura vienesa una posición en Europa que no habían obtenido con Grillparzer y Stifter. Sonnenthal y Max Reinhardt renovaron la fama universal de la ciudad como hogar del teatro. Freud y otros grandes de la ciencia atrajeron atención a la famosa universidad. En todas partes, como eruditos, como virtuosos, como pintores, como directores teatrales, como arquitectos y como periodistas, mantuvieron posiciones altas e indiscutibles en la vida intelectual de Viena. Debido a su apasionante amor por la ciudad, a través de su deseo por la asimilación, se habían adaptado por completo y estaban felices de servir a la gloria de Viena.

Sintieron que el hecho de ser austríacos era una misión para el mundo y, por el bien de la honestidad, debe ser repetido que la mayoría de lo que Europa y Estados Unidos admiran hoy como una expresión de la nueva y rejuvenecida cultura austríaca en la literatura, en el teatro, en el arte y en las manualidades fue creado por los judíos vieneses, quienes, a cambio de esta manifestación, alcanzaron el mejor desempeño artístico de su actividad milenaria espiritual. Siglos de energía intelectual se unieron aquí con una tradición algo decadente y la nutrieron, revivieron, aumentaron y renovaron con una fuerza fresca y una atención incansable. Solo las próximas décadas mostrarían el crimen que Hitler perpetró contra Viena cuando intentó nacionalizar y provincializar esta ciudad cuya esencia y cultura se basaban en el encuentro de los elementos más heterogéneos y en su espiritualidad supranacional.

Porque la genialidad de Viena, musicalmente hablando, fue que siempre armonizó todos los contrastes nacionales y lingüísticos. Su cultura era una síntesis de todas las culturas occidentales. Quienquiera que viviera y trabajara ahí se sentía libre de cualquier confinamiento y prejuicio. En ninguna otra parte era tan fácil ser europeo y sé que, en gran medida, le debo agradecer a esta ciudad, pues ya en los tiempos de Marco Aurelio defendió el universal espíritu romano, pues aprendí a amar la idea de la camaradería en lo más profundo de mi corazón desde una edad temprana.

***

Se vivía bien, fácil y sin preocupaciones en esa vieja Viena, y los alemanes del norte miraban con algo de molestia y desdén a sus vecinos del Danubio, quienes, en lugar de ser «competentes» y mantener un orden rígido, se permitían disfrutar de la vida, comían bien, iban a las fiestas y a los teatros y, además, hacían excelente música. En lugar de la «competencia» alemana, que después de todo ha amargado y perturbado la existencia de todos los demás pueblos, y de la carrera hacia adelante y el deseo codicioso de aventajar a todos los demás, en Viena se amaba conversar, se cultivaba una asociación armoniosa y, alegremente y quizás con una conciliación laxa, se le permitía a cada uno tener su parte sin envidia.

«Vive y deja vivir» era el dicho vienés más famoso, que a hoy parece ser más humano que todos los imperativos categóricos, y se mantuvo en todas las clases. Ricos y pobres, checos y alemanes, judíos y cristianos, todos vivían en paz y juntos a pesar de los roces ocasionales. E incluso los movimientos políticos y sociales estaban libres del terrible odio que ha penetrado las arterias de nuestro tiempo como un residuo venenoso de la Primera Guerra Mundial.