Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

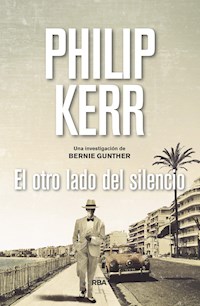

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bernie Gunther

- Sprache: Spanisch

La Guerra Fría ha estallado y Bernie Gunther está en tierra de nadie. En 1956, el exdetective Bernie Gunther vive en la Riviera francesa. Debería llevar una existencia tranquila, pero eso es algo imposible para él. El pasado de la guerra le alcanza de la mano de un antiguo oficial nazi. Además, ha sido invitado a Villa Mauresque por el célebre escritor William Somerset Maugham, quien está siendo chantajeado y necesita ayuda. Puede que se trate de una cuestión personal. O puede que sea víctima de la batalla que el espionaje está librando en el corazón de Europa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: The Other Side of Silence

© Philip Kerr, 2017.

© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2017.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO132

ISBN: 9788490568958

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nota del autor

Philip Kerr. Bernie Gunther

Philip Kerr. Scott Manson

A JANE, POR TANTOS AÑOS DE FELICIDAD

Me redujo a ruinas, y heme aquí reengendrado,

de ausencia, sombra y muerte, cosas que nada son.

JOHN DONNE,

«Nocturno sobre la festividad de Santa Lucía»

(trad. de José Ángel Valente)

1

RIVIERA FRANCESA, 1956

Ayer intenté acabar con mi vida.

No fue tanto que quisiese morir como que quisiera que se acabara el dolor. Elisabeth, mi mujer, me había dejado hacía poco, y la echaba mucho de menos. Ese era un motivo de dolor, y uno bastante importante, he de reconocerlo. Incluso después de una guerra en la que murieron más de cuatro millones de soldados alemanes, es difícil encontrar una esposa alemana. Pero otra fuente grande de dolor en mi vida fue la guerra en sí, claro, y lo que me ocurrió en aquel entonces y en los campos soviéticos de prisioneros de guerra. Algo que quizá haga que mi decisión de suicidarme parezca un tanto extraña, teniendo en cuenta lo difícil que fue no morir en Rusia. Sin embargo, en mi caso, seguir con vida fue siempre más un hábito que una elección consciente. Durante años, bajo el dominio de los nazis seguí vivo por puro empecinamiento. Así que una mañana de primavera, temprano, me pregunté, ¿por qué no te matas? Para un prusiano que adora a Goethe como yo, el mero hecho de que me hiciera una pregunta semejante me ofrecía ya una razón irrefutable. Además, la vida tampoco era ya tan estupenda, aunque a decir verdad no estoy seguro de que lo fuera nunca. El mañana y los largos y largos años vacíos que vendrán después no me interesan demasiado, sobre todo aquí, en la Riviera francesa. Estaba solo, camino de los sesenta y desempeñando un trabajo en un hotel que podía hacer dormido, aunque no es que duerma mucho últimamente. Casi todo el tiempo me sentía desgraciado. Vivía en un lugar donde no encajaba y que se me antojaba un rincón inhóspito del infierno, así que no creía precisamente que cualquiera que disfrute de un día soleado fuera a echar en falta el nubarrón oscuro de mi rostro.

Tenía todas esas razones para desear la muerte, y a ellas vino a sumarse la llegada de un huésped al hotel. Un huésped al que reconocí, y al que preferiría no haber reconocido. Pero a eso llegaré en un momento. Antes tengo que explicar por qué sigo aquí.

Fui al garaje que hay debajo de mi apartamentito, en Villefranche, cerré la puerta y esperé en el coche con el motor en marcha. La intoxicación por monóxido de carbono no es tan mala. Uno cierra los ojos y se duerme sin más. De hecho, si el coche no se hubiera calado o quizá simplemente quedado sin gasolina, no estaría aquí ahora. Pensé que tal vez lo intentaría más adelante, si las cosas no mejoraban y si me compraba un coche más fiable. Por otro lado, podría haber vuelto a Berlín, como mi pobre esposa, lo que probablemente acabaría deparándome el mismo resultado. Todavía sigue siendo bastante fácil que te maten allí, y si volviera a la antigua capital alemana creo que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien tuviese la amabilidad de organizar mi muerte repentina. Casi todos los bandos me la tienen jurada, y con razón. Cuando vivía en Berlín y era poli o expoli, me las arreglé para ofender prácticamente a todo el mundo, con la posible excepción de los británicos. Echo en falta ser poli —al menos cuando ser policía en Berlín todavía significaba algo bueno—, pero sobre todo echo de menos a la gente, que estaba tan avinagrada como yo. Ni siquiera los alemanes aprecian a los berlineses, y por lo general es un sentimiento mutuo. Los berlineses no aprecian mucho a nadie, y las mujeres berlinesas aún menos, lo que, de alguna manera, solo las hace aún más atractivas para un majadero como yo. No hay nada más atractivo para un hombre que una mujer hermosa a la que le trae sin cuidado si vive o muere. Echo en falta a las mujeres por encima de todo. Había muchísimas mujeres en Berlín. Pienso en las buenas mujeres que he conocido —también en unas cuantas malas—, a las que no volveré a ver nunca, y rompo a llorar; y de ahí no hay más que un paso al garaje y a la asfixia, sobre todo si he estado bebiendo. Cosa que, si estoy en casa, hago casi siempre.

Cuando no me estoy compadeciendo de mí mismo; juego al bridge o leo libros sobre jugar al bridge, lo que a mucha gente le parecería ya de por sí una buena razón para acabar con su vida. Pero el bridge es un juego que me resulta estimulante. Me ayuda a tener el cerebro activo y ocupado en algo que me aparte de los recuerdos de mi hogar... Y del recuerdo de todas aquellas mujeres, claro. Al volver la vista atrás, tengo la sensación de que muchas de ellas debían de haber sido rubias, y no solo porque eran alemanas o andaban cerca de ser alemanas. En un momento más bien avanzado de mi vida, he entendido que hay un tipo de mujer por el que me siento atraído, que es el tipo equivocado, y a menudo incluye cierto tono de cabello que anuncia a gritos problemas para un hombre como yo. La búsqueda arriesgada de pareja y el canibalismo sexual son mucho más comunes de lo que uno podría suponer, aunque sin duda es más habitual entre las arañas. Por lo visto, las hembras calculan el valor alimenticio de un macho en lugar de su valía como compañero. Lo que más o menos resume la historia de toda mi vida íntima. Me han devorado vivo tantas veces que parece que tenga ocho patas, aunque a estas alturas probablemente solo me queden tres o cuatro. No es una reflexión muy perspicaz, ya lo sé, y como decía, ahora ya no tiene mucha importancia, pero incluso si llega en un momento tardío de la vida, tener cierto grado de conocimiento sobre uno mismo debe de ser mejor que no conocerse en absoluto. Por lo menos, eso me decía mi esposa.

Está claro que, en su caso, conocerse a sí misma le dio resultado. Despertó una mañana y se dio cuenta de lo aburrida y decepcionada que estaba conmigo y nuestra nueva vida en Francia, así que se volvió a casa al día siguiente. De hecho, no puedo reprochárselo. No consiguió aprender francés ni apreciar la comida o disfrutar mucho del sol siquiera, y eso es lo único que hay aquí gratis y en abundancia. Al menos en Berlín uno siempre sabe por qué es desdichado. En eso consiste el luft de Berlín: es un intento de evadirse de la melancolía como quien silba. Aquí, en la Riviera, cualquiera diría que hay motivos más que de sobra para silbar y ninguna razón en absoluto para estar alicaído, pero de algún modo yo me las arreglaba para estarlo y ella no pudo seguir soportándolo.

Supongo que era infeliz sobre todo porque estoy aburrido a más no poder. Echo de menos mi antigua vida de detective, y daría lo que fuera por cruzar las puertas de la Jefatura de Policía de Alexanderplatz —según tengo entendido, ha sido derruida por los denominados «alemanes del este», o lo que es lo mismo, los comunistas— y subir hasta mi mesa en la Sección de Homicidios. Hoy en día soy conserje en el Grand Hôtel du Saint-JeanCap-Ferrat. Se asemeja un poco a ser policía si la idea que tienes de ser policía es dirigir el tráfico, y sé de lo que hablo. La primera vez que me vestí de uniforme, hace exactamente treinta y cinco años, fue como agente de tráfico en la Potsdamer Platz. Sea como sea, estoy familiarizado con la hostelería desde hace mucho; durante una temporada, después de que los nazis llegaran al poder, fui detective de la casa en el famoso hotel Adlon de Berlín. Aun así, ser conserje es algo muy distinto de aquello. Sobre todo tiene que ver con hacer reservas para el restaurante, pedir taxis y embarcaciones, coordinar el servicio de porteros, ahuyentar a prostitutas —algo que no es tan fácil como puede parecer, porque hoy en día solo las americanas pueden permitirse el lujo de lucir como prostitutas— y dar indicaciones a turistas ineptos que no saben interpretar un mapa ni hablar francés. Solo muy de vez en cuando hay algún huésped díscolo o un robo, y sueño con tener que ayudar a la Sûreté local a resolver una serie de audaces robos de joyas, como los que vi en Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock. Naturalmente, no es más que eso: un sueño. No me prestaría nunca a ayudar a la policía local, y no porque sean franceses —aunque esa sería una buena razón para no ayudarles—, sino porque vivo con un pasaporte falso. Además, es un pasaporte falso bastante especial, porque llegó a mis manos gracias nada menos que a Erich Mielke, en la actualidad director adjunto de la Stasi, la Policía Secreta de Alemania Oriental. Es la clase de favor que suele obtenerse a un alto precio; un precio que algún día, me temo, Mielke vendrá a reclamarme. Probablemente será el día que tenga que emprender algún viaje de nuevo. En comparación conmigo, aquel barco fantasma, El holandés errante, era el peñón de Gibraltar. Sospecho que mi mujer lo sabía, puesto que también conocía a Mielke, y mejor que yo.

No tengo ni idea de adónde iría si tuviera que viajar de nuevo, aunque me parece que el norte de África es bastante acomodadizo cuando se trata de alemanes en búsqueda y captura. Hay un barco de la naviera Fabre Line que zarpa de Marsella rumbo al Magreb cada dos días. Es la clase de información que se supone que debe conocer un conserje, aunque en nuestro hotel hay más huéspedes ricachos que han huido de Argelia de los que quieren ir allí. Desde la masacre de civiles pieds-noirs en Philippeville el año pasado, la guerra contra el FLN en Argelia no les va muy bien a los franceses, y, según se dice, la colonia está bajo un régimen mucho más severo incluso que cuando los nazis la dejaron a merced del gobierno de Vichy.

No estoy seguro de que el hombre moreno y despreocupadamente guapo al que vi registrarse en una de las mejores suites del hotel la víspera del día que intenté asfixiarme estuviera en ninguna clase de lista de fugitivos, pero desde luego era alemán y delincuente. Su aspecto, por supuesto, podía equipararse al de un acaudalado banquero o productor de Hollywood, y hablaba un francés tan excelente que seguramente solo yo me di cuenta de que era alemán. Utilizaba el nombre de Harold Heinz Hebel y facilitó una dirección de Bonn, pero en realidad se llamaba Hennig, Harold Hennig, y durante los últimos meses de la guerra había sido capitán del SD, el servicio de inteligencia de las SS. Ahora, con poco más de cuarenta años, vestía un elegante traje liviano de color gris que le habían confeccionado a medida y unos zapatos negros hechos a mano más lustrosos que un céntimo nuevo. Uno tiende a fijarse en cosas así cuando trabaja en un establecimiento como el Grand Hôtel. Hoy en día soy capaz de distinguir un traje de Savile Row desde la otra punta del vestíbulo. Mostraba unos modales tan delicados como la corbata Hermès de seda que llevaba al cuello y que le sentaba mejor que el nudo corredizo que tanto se merecía. Dio a todos los porteros generosas propinas de un fajo de billetes nuevos tan grueso como una rebanada de pan, y a partir de ese momento los chicos lo trataron tanto a él como a su equipaje Louis Vuitton con más diligencia que a una caja de porcelana Meissen. Curiosamente, la última vez que lo había visto también llevaba un equipaje valioso, lleno de objetos preciados que él y su superior, el Gauleiter prusiano oriental Erich Koch, rapiñaron de la ciudad. Eso fue en enero de 1945, en algún momento durante la terrible batalla de Königsberg. Estaba subiendo a bordo del buque de pasajeros alemán Wilhelm Gustloff, que poco después sería torpedeado por un submarino ruso, provocando la muerte de más de nueve mil civiles. Él había sido una de las pocas ratas que se las ingenió para huir de aquel particular barco a punto de hundirse, lo que fue una auténtica lástima, porque él mismo había contribuido a provocar su destrucción.

Si Harold Hennig me reconoció, no dio señal de ello. Con nuestros chaqués negros de día, el personal de la recepción del hotel tendemos a tener todos el mismo aspecto, claro. Eso por una parte, y por otra el hecho de que peso un poco más que por aquel entonces y seguramente tengo menos pelo, por no hablar de un leve bronceado que, según decía mi esposa, me favorecía. Para ser un hombre que acaba de fracasar en su intento de quitarse la vida, me encuentro en un estado excelente, aunque esté mal que sea yo mismo quien lo diga. Alice, una de las camareras por las que siento cierta simpatía desde que se marchó Elisabeth, dice que bien podría pasar por un hombre diez años más joven. Menos mal, porque tengo la sensación de que mi alma pasa de los quinientos años. Ha contemplado el abismo tantas veces que parece el bastón de Dante.

Harold Hennig me miró directamente y, aunque no me sostuvo la mirada más de un par de segundos, me bastó con ello: como expoli que soy, nunca olvido una cara, sobre todo si es la del autor de una masacre. Nueve mil personas —hombres, mujeres y un elevado número de niños— son muchas razones para recordar un rostro como el de Harold Heinz Hennig.

Aun así, debo reconocer que verlo de nuevo, con un aspecto tan próspero y más sano que un roble, me dejó muy deprimido. Una cosa es saber que gente como Eichmann y Mengele salieron impunes de los crímenes más pavorosos, y otra muy distinta es ser consciente de que el responsable de la muerte de amigos tuyos sigue vivo y coleando. Hubo un tiempo en que podría haber intentado hacer alguna clase de justicia rudimentaria, pero de eso hace ya mucho. Hoy en día, la venganza es algo de lo que mi pareja de bridge y yo hablamos en tono de broma al final o quizá al principio de una partida en La Voile d’Or, que es el otro único buen hotel de Cap Ferrat. Ni siquiera tengo un arma, y si la tuviera desde luego no estaría aquí ahora. Soy mucho mejor tirador que conductor.

2

Situado entre Niza y Mónaco, Cap Ferrat es un espolón que se proyecta hacia el mar como los órganos sexuales resecos y casi inservibles de algún viejo calavera francés, una comparación del todo apropiada, teniendo en cuenta la reputación que tiene la Riviera de ser un lugar en el que la belleza precoz va cogida de la arrugada mano de la edad avanzada, por lo general a la playa, de tiendas, al banco y luego a la cama, aunque no siempre en un orden tan decoroso. La Riviera me recuerda muchas veces al Berlín de después de la guerra, solo que la compañía femenina sale por un precio muy superior a una chocolatina o unos cigarrillos. Aquí es el dinero el que lleva la voz cantante, aunque no tenga mucho más que decir que voulez vous o s’il vous plaît. La mayoría de las mujeres preferiría pasar el rato con monsieur Gateau que con don Hombre Ideal, aunque no es de extrañar que a menudo resulten ser uno y el mismo. Desde luego, si yo tuviera un poco más de dinero también me buscaría una compañera bonita con la que ponerme en evidencia y a la que mimar en general. Ahora soy lo bastante memo como para saber que no poseo lo que buscan prácticamente todas las mujeres de la Côte d’Azur, a menos que sean indicaciones para llegar a Beaulieausur-Mer o el nombre del mejor restaurante de Cannes (es Da Bouttau), o quizá un par de entradas para la Ópera Municipal de Niza. Vemos a menudo a monsieur Gateau y a la firme y jovencita niña de sus ojos legañosos en el Grand Hôtel, pero tiene a sus confrères en La Voile d’Or, un pequeño y elegante hotel cercano, situado en una península elevada con vistas a la laguna azul que es el pintoresco puerto pesquero de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Esta villa francesa de tres plantas —en otro tiempo el hotel Park— fue fundada en 1925 por un campeón de golf inglés llamado Captain Powell, lo que probablemente explique los palos de golf en las paredes; o bien eso o bien tienen un hoyo sumamente complicado en el elegantísimo salón principal del hotel. Es ahí donde, dos veces por semana y sin fallar nunca, voy a beber gimlets y a jugar al bridge con mis tres únicos amigos.

Para ser totalmente sincero, no son lo que la mayoría de la gente llamaría «amigos». Esto es Francia, después de todo, y los amigos de verdad escasean, sobre todo si eres alemán. Además, uno no juega al bridge para hacer amigos ni para conservarlos, y a veces conviene sentir una clara antipatía por los rivales. Mi pareja de bridge, Antimo Spinola, un italiano, es gerente del casino municipal de Niza. Por suerte, juega mucho mejor que yo, lo que es una lástima para él. Nuestros contrincantes suelen ser un matrimonio inglés, el señor y la señora Rose, que tienen una pequeña villa en las colinas, un poco más arriba de Èze. No diría que guardo antipatía a ninguno de los dos, pero son los típicos esposos ingleses, creo yo, en tanto que nunca parecen demostrar mucha emoción, en especial el uno por el otro. He visto peces luchadores de Siam más afectuosos. El señor Rose era un destacado especialista del corazón con consulta en Harley Street, en Londres, e hizo una pequeña fortuna tratando a un millonario griego antes de jubilarse en el sur de Francia. Spinola dice que le gusta jugar con Rose porque, si le da un ataque al corazón, Jack sabrá lo que hacer, pero yo no estoy tan seguro. Rose bebe más que yo y no estoy convencido de que tenga corazón, lo que a mi modo de ver sería un requisito indispensable para su trabajo. Su mujer, Julia, era su enfermera-recepcionista y es, con mucho, la mejor jugadora, con una auténtica percepción de lo que ocurre sobre el tapete y la memoria de un elefante, que es el animal al que más se parece, aunque no por su tamaño. Sería una mujer muy atractiva si no tuviera esas enormes orejas en ángulo recto con respecto a la cabeza. Por supuesto, nunca habla de las manos que acaba de jugar, como si fuera reacia a darnos a Spinola y a mí ninguna pista acerca de cómo enfrentarnos a ellos.

Es asimismo un buen ejemplo cuando se trata de hablar de la guerra. Hasta donde se sabe, Walter Wolf —que es el nombre bajo el que vivo en Francia— fue capitán en la oficina del intendente general en Berlín, responsable del servicio de comidas del ejército. Es lo que cabría esperar de alguien que ha trabajado en buenos hoteles durante una buena parte de su vida. Jack Rose está convencido de que me recuerda de una estancia en el hotel Adlon. A veces me pregunto qué pensarían si supieran que hubo un tiempo en que su oponente vestía el uniforme de las SS y era confidente íntimo de hombres como Heydrich y Goebbels.

No creo que a Spinola le sorprendiera mucho descubrir que tengo un pasado secreto. Habla ruso casi tan bien como yo, y estoy más o menos seguro de que fue oficial del 8.º Ejército italiano en Rusia y de que debió de ser uno de los afortunados que escaparon en 1943, después de la aplastante derrota en la batalla de Nikolajewka. No habla de la guerra, claro. Eso es lo maravilloso del bridge. Nadie habla mucho de nada. Es el juego perfecto para los que tienen algo que ocultar. Intenté que Elisabeth aprendiera a jugar al bridge, pero no tenía paciencia para los ejercicios que quería enseñarle con la intención de que llegara a ser mejor jugadora. Otra razón por la que no se aficionó al juego es que no habla inglés, que es el idioma en el que jugamos al bridge porque es el único que hablan los Rose.

Un día o dos después de la llegada de Hennig al Grand Hôtel, fui a La Voile d’Or a jugar a bridge con Spinola y los Rose. Como siempre, llegaban tarde, y me encontré a Spinola sentado a la barra, mirando con rostro inexpresivo el papel pintado. Parecía un tanto apesadumbrado, fumaba un Gauloises tras otro con su boquilla corta de ébano y bebía Americanos. Con su pelo moreno y rizado, su sonrisa fácil y su atractivo musculoso, siempre me recordaba un poco al actor de cine Cornel Wilde.

—¿Qué haces? —pregunté, hablándole en ruso. Hablar ruso entre nosotros era la manera que teníamos de practicarlo, porque rara vez venían rusos al hotel o al casino.

—Disfruto de la vista.

Me volví y señalé la terraza y, más allá, la vista del puerto.

—La vista está por ahí.

—Ya la conozco. Además, prefiero esta. No me recuerda nada que preferiría no recordar.

—Tenemos un día de esos, ¿eh?

—Aquí todos los días son de esos. ¿No crees?

—Claro. La vida es una mierda. Pero no se lo digas a nadie aquí en Cap Ferrat. La decepción los mataría.

Hizo un leve gesto de asentimiento.

—Yo sé todo lo que hay que saber sobre la decepción, te lo aseguro. He estado viéndome con una mujer. Y ahora no la veo. Lo que es una pena. Pero tenía que ponerle fin, porque estaba casada y el asunto se estaba poniendo difícil. Sea como sea, se lo tomó bastante mal. Amenazó con pegarse un tiro.

—Eso de pegarse un tiro es una reacción muy francesa. De hecho, es la única virtud francesa en la que se puede confiar en caso de apuro.

—Qué alemán eres, Walter.

Me invitó a una copa y luego me miró de hito en hito.

—A veces, te miro a los ojos desde el otro lado de la mesa de bridge y veo mucho más que una mano de cartas.

—¿Me estás diciendo que soy un mal jugador?

—Te estoy diciendo que veo a un hombre que no estuvo nunca en el servicio de intendencia del ejército.

—Salta a la vista que no has probado nunca lo que cocino, Antimo.

—Walter, ¿cuánto hace que nos conocemos?

—No lo sé. Un par de años.

—Pero somos amigos, ¿verdad?

—Eso espero.

—Bien, pues Spinola no es mi auténtico nombre. Tenía otro durante la guerra. A decir verdad, no habría seguido vivo mucho tiempo con un nombre como Spinola. Nunca fui esa clase de italiano. Es un nombre judío italiano.

—A mí me trae sin cuidado lo que seas, Antimo. Yo nunca fui esa clase de alemán.

—Te aprecio, Walter. No dices nunca más de lo necesario, y tengo la sensación de que sabes guardar un secreto.

—No me cuentes nada que no sea estrictamente necesario —repuse—. A estas alturas de la vida, no puedo permitirme perder un amigo.

—Entendido.

—Y si a eso vamos, te diré que tampoco puedo permitirme perder a gente que ni siquiera me aprecia. Entonces me sentiría muy solo.

Encima de la barra, al lado de mi gimlet, había una caja de puros Partagás sobre la que ahora Spinola apoyó la mano.

—Necesito que me hagas un favor —dijo.

—Lo que quieras.

—Aquí dentro hay algo que quiero que tengas a buen recaudo. Solo durante un tiempo.

—De acuerdo.

Busqué al barman con la mirada y, al ver que había salido a la terraza y no había peligro, levanté la caja y eché un vistazo en su interior. Aunque antes incluso de abrir la tapa ya sabía lo que había dentro. No eran puros, por supuesto. Hay algo en el peso de veintitrés onzas de una pistola Walther de la policía que hace que sea capaz de reconocerlo en sueños. La cogí. Estaba cargada y, por el olor que despedía, se había disparado recientemente.

—No es que sea asunto mío —dije, al tiempo que cerraba la caja de puros—, pero huele como si hubiera estado muy atareada. Yo he disparado contra gente y eso tampoco era asunto de nadie. No es más que lo que ocurre a veces cuando hay armas de por medio.

—Es su pistola —explicó.

—Debe de ser una chica de cuidado.

—Lo es. Así que se la quité. Solo para asegurarme de que no iba a cometer ninguna estupidez. Y no quiero guardarla en mi casa, por si regresa. Por lo menos hasta que me devuelva las llaves.

—Te la cuidaré, claro que sí. Es difícil encontrar un buen compañero de bridge. Además, echaba en falta tener un arma cerca. Una casa parece un tanto vacía sin un arma de fuego. La voy a dejar en el coche, ¿de acuerdo?

—Gracias, Walter.

Salí a la calle, dejé la pistola en la guantera y volví al hotel justo cuando llegaban los Rose en su Bentley descapotable de color crema. Esperé un momento e, instintivamente, le abrí la pesada portezuela del coche a la señora Rose para que se apeara. Siempre conducía él cuando iban a La Voile d’Or, pero a la vuelta siempre conducía ella, pues solo se permitía tomar dos gintonics frente a los seis o siete whiskys de él.

—Señora Rose —dije en tono amable, y tuve la galantería de recoger el fular de gasa verde que se le cayó cuando se apeó del coche. Hacía juego con el vestido que llevaba y, aunque el verde tal vez no era el color que más la favorecía, tampoco iba a permitir que eso interfiriera en mis aptitudes para el juego—, cómo me alegro de verla.

Respondió con una sonrisa, pero lo cierto es que no le estaba prestando ya mucha atención; de hecho, seguía pensando en el arma de la novia de Spinola cuando dos hombres que discutían en la otra punta de la terraza del hotel despertaron mi curiosidad. Uno era un inglés de rostro rubicundo que frecuentaba La Voile d’Or. El otro era Harold Hennig. Automáticamente abrí la puerta principal para que pasase la señora Rose antes de atreverme a echar otro vistazo a Hennig y el inglés, y al hacerlo pude ver que tal vez no se tratara tanto de una discusión como de una situación en la que Hennig, sin perder la sonrisa, le estaba diciendo al inglés lo que debía hacer, cosa que al inglés no parecía hacerle mucha gracia. Tenía toda mi solidaridad. A mí tampoco me había gustado nunca recibir órdenes de Harold Hennig. Pero me desentendí enseguida y seguí a Jack y Julia Rose al interior, y por primera vez en una temporada Spinola y yo les ganamos, lo que me alegró la velada hasta que regresé al Grand y supe que debía sustituir a nuestro portero de noche, que había llamado para decir que no podía trabajar porque tenía un resfriado de verano, fuera lo que fuese eso. Yo tuve un resfriado de invierno en un campo soviético de prisioneros de guerra durante unos dos años, y lo cierto es que fue un incordio. Un resfriado de verano suena igual de horrible.

No me importa hacer el turno de noche. Se está fresco y el chirriar de las cigarras al anochecer es tan relajante como la madreselva nocturna que adorna las paredes detrás de las lánguidas estatuas, cerca de la puerta principal. Además, aparecen menos huéspedes con preguntas y problemas que resolver, y dediqué la primera hora del turno a leer el Nice-Matin para perfeccionar mi francés. Hacia la una de la madrugada, tuve que ayudar a un americano muy rico, el señor Biltmore, a subir a su suite de la cuarta planta. Había estado bebiendo coñac toda la noche, y se las había apañado para vaciar una botella y el bar entero con sus odiosos comentarios, relacionados sobre todo con la guerra. Al parecer, había dicho que los franceses no habían arrimado el hombro como era debido, y que el de Vichy había sido un gobierno nazi en todo salvo en el nombre. Yo no hubiera discrepado en nada, a menos que hubiera sido francés. Como bien podría haber dicho Napoleón, aunque no lo dijo: «La historia francesa es la versión de los acontecimientos pasados en la que los franceses se han puesto de acuerdo». Me encontré a Biltmore repantingado en un sillón y apenas consciente, que es como prefiero a los borrachos del hotel, aunque empezó a alterarse y a dar voces en cuanto me acerqué a despertarlo con amabilidad. Luego me lanzó un puñetazo, y después otro, de modo que me vi obligado a darle un golpecito en el mentón con el puño, justo lo bastante fuerte para atontarlo y evitar que ninguno de los dos sufriera mayores daños. Eso me dejó con un problema distinto, porque Biltmore tenía el tamaño de una secuoya y era igual de difícil de cargar sobre el hombro, de modo que me vi obligado a recurrir prácticamente a todas mis energías para llevarlo hasta el ascensor, y luego a las pocas que me quedaban para sacarlo de la jaula y tumbarlo en la cama. No lo desvestí. En tanto que conserje, lo último que quieres es que un americano borracho recupere el conocimiento justo cuando le estás bajando los pantalones. Los yanquis no se toman a la ligera que los desnuden, sobre todo si lo hace otro hombre. En una situación así, uno puede perder no solo algún diente, sino también el empleo. En la Riviera, a un conserje —incluso a uno de los buenos, con la dentadura completa— se le puede sustituir en un abrir y cerrar de ojos, pero ningún hotel quiere prescindir de un huésped como el señor Biltmore, sobre todo teniendo en cuenta que desembolsa más de mil quinientos francos cada noche —unos cuatrocientos dólares— por una suite que ha reservado para tres semanas enteras. Nadie puede permitirse perder treinta mil francos, además de las sumas que gastaba en el bar y las propinas.

Para cuando volví abajo, estaba más acalorado que un chino planchando ropa, de modo que regresé al bar y le pedí al barman que me preparara un gimlet helado con alcohol del bueno —la ginebra Plymouth Navy Strength con una graduación del cincuenta y siete por ciento que les dan a los marineros de los submarinos nucleares—, como remate de los cuatro más flojos que ya me había tomado en La Voile d’Or para aguantar la presión. Me lo bebí con la cena, que consistió en un par de aceitunas y un puñado de galletas saladas.

Acababa de cenar cuando se presentó otra huésped en recepción. Y era toda una presencia: levemente perfumada, sobria, con un vestido negro bien ceñido que permitía hacerse una buena idea de lo que había bajo el envoltorio, y un brochecito de diamantes en forma de lazo en la parte delantera. No sé gran cosa de moda, pero el suyo era una especie de vestido de bailarina con canesú, un hombro al descubierto y, al fijarte bien, no un lacito en la cintura, sino una pequeña flor de diamantes. Con sus guantes y zapatos negros a juego, resultaba tan atractiva como el saldo bancario de Christian Dior. La señora French era una de nuestros clientes habituales, una dama inglesa rica y sumamente atractiva de cuarenta y tantos años, cuyo padre era un artista famoso que en sus tiempos vivía y trabajaba en la Riviera. Según dicen es escritora y alquila una casa local en Villefranche, pero pasa buena parte de su tiempo libre en el Grand Hôtel. Nada mucho en nuestra piscina, lee un libro en el bar, usa el teléfono a menudo y luego cena tarde en el restaurante. Suele estar sola, aunque a veces la acompañan sus amistades. Hace unas semanas, me pareció que la señora French intentaba conquistar al ministro francés de defensa nacional, monsieur Bourgès-Maunoury, que se alojaba aquí, pero la cosa no llegó a ninguna parte. Por lo visto, el ministro tenía otras cosas en la cabeza, como la amenaza islámica que supone el FLN argelino, por no hablar de ese Hitler egipcio de pacotilla, Gamal Abdel Nasser, y quizá la mujer anónima que estaba en la habitación contigua a la suya. No es un tipo mal parecido, supongo; moreno de cabello y ojos, tal vez demasiado zalamero, un poco pequeño, y a decir verdad un par de categorías por debajo de lo que le correspondería a la señora French. A mi modo de ver, una morena guapa como ella podría aspirar a más. Aunque también es verdad que se rumorea que Maurice Bourgès-Maunoury podría ser el próximo primer ministro de Francia.

—Buenas noches, señora French —dije a modo de saludo—. Espero que haya disfrutado de la cena.

—Sí, no estaba mal.

—No suena ni remotamente tan bien como debería.

Suspiró.

—Podría haber estado mejor.

—¿Era la comida? ¿O tal vez el servicio?

—Para ser sincera, ninguna de las dos cosas tenía nada de malo. Y aun así, faltaba algo... Con un libro por toda compañía, me temo que no era nada que pueda remediar fácilmente nadie del Gran Hôtel.

—¿Puedo preguntarle qué está leyendo, señora French? —Mis modales han mejorado mucho desde que volví a introducirme en el mundo de los hoteles. A veces parezco casi un tipo de lo más atento.

Abrió la cartera de piel de cocodrilo y me enseñó el libro: El americano impasible, de Graham Greene. Mis ojos de poli captaron de un vistazo el frasco de Mystikum, un fajo de francos franceses, una polvera de oro y una cajita con tapa de rosca en la que podía haber una borla de maquillaje, aunque era mucho más probable que contuviera su diafragma.

—No lo he leído —reconocí.

—No, pero creo que seguramente usted habrá olvidado más acerca de cómo dejar a un americano aceptablemente impasible de lo que ha aprendido nunca Graham Greene. —Sonrió—. Pobre señor Biltmore. Esperemos que mañana achaque el dolor de cabeza al alcohol y no a su puño.

—Ah, lo ha visto. Lo lamento. Creía que el bar estaba vacío.

—Estaba sentada detrás de una columna. Pero ha manejado la situación muy bien. Como un experto. Yo diría que ya había hecho cosas así. Profesionalmente, quiero decir.

Me encogí de hombros.

—El negocio hotelero siempre presenta una serie de retos interesantes.

—Si usted lo dice...

—Quizá pueda recomendarle alguna otra lectura —me ofrecí, apresurándome a cambiar de tema.

—¿Por qué no? Después de todo, es usted conserje. Aunque, a mi modo de ver, desempeñar el papel de un crítico como Robert Benchley quizá exceda sus obligaciones habituales.

Le mencioné un libro de Albert Camus que me había impresionado.

—No, no me gusta —respondió—. Es demasiado francés para mi gusto. Demasiado político, también. Pero ahora que lo pienso, tal vez podría recomendarme algún libro sobre el bridge. Me gustaría aprender a jugar, y sé que usted lo hace a menudo, señor Wolf.

—Estaré encantado de prestarle alguno de mis libros, señora French. Cualquier título de Terence Reese o S. J. Simon le vendrá bien, creo yo.

—Mejor aún, podría enseñarme usted a jugar. Estaría encantada de pagarle por sus clases privadas.

—Me temo que mis obligaciones en el hotel no me lo permitirían, señora French. Aunque pensándolo mejor, creo que lo más indicado sería que comenzara por el libro de Iain Macleod, El bridge es fácil.

Si se llevó una decepción, no lo demostró.

—Parece bastante adecuado. ¿Me lo traerá mañana?

—Claro. Me temo que no estaré aquí para dárselo en persona, señora French, pero se lo dejaré a algún colega mío.

—¿No trabaja mañana? Qué lástima. Me gusta charlar con usted.

Le ofrecí una sonrisa diplomática e hice una leve reverencia.

—Siempre me alegra serle útil, señora French.

En el bridge eso se llama «Pasar».

3

—¡Vaya, qué sorpresa tan agradable! ¡Qué casualidad encontrarnos aquí!

A unos pocos kilómetros de Cap Ferrat, Villefranche-sur-Mer es una curiosa ciudad antigua de la Riviera llena de turistas que disfrutan de sus escaleras ocultas de estilo Escher, de sus altas casas de vecinos y de sus sinuosas y oscuras calles empedradas. Es un poco como estar en una versión francesa de una película de Fritz Lang, sombría, secreta y llena de extraños ángulos de cámara con objetivo de ojo de pez, perfecta para un hombre desarraigado en búsqueda y captura viviendo con discreción y bajo un nombre falso. Así pues, fue toda una sorpresa tropezar con la señora French delante de un bar, nada menos que en la Rue Obscure, que está totalmente cubierta por una bóveda, igual que una cripta, y me recuerda muchísimo a una parte del antiguo Berlín, razón por la cual suelo frecuentarla. Solo. El bar La Darse es un tugurio de mala muerte, un establecimiento sepulcral con serrín en el suelo y mesas de madera pringosa que tiene aspecto de llevar abierto desde los tiempos de Carlos V, aunque el rosado de la casa que sirven en jarras de loza es casi bebible y a menudo se me puede encontrar allí, si alguien se viera tentado de buscarme. Nadie se había visto tentado de buscarme, así que no pude dejar de sospechar que el encuentro con la señora French en la Rue Obscure no era del todo la feliz casualidad que ella aseguraba. Lucía pantalones pirata de color rosa, un pañuelo a juego en la cabeza, un jersey negro holgado y, en torno al cuello, un collar de perlas y una Leica que parecía más cara incluso. Era la clase de aspecto despreocupado y casual que consiguen clavar las mujeres después de pasar mucho rato delante del espejo.

—¿Vive por aquí, señor Wolf? —preguntó.

—Por así decirlo. Tengo un alojamiento en Quai de la Corderie. En el paseo marítimo. —Me pregunté cuál de mis colegas del Grand Hôtel du Cap Ferrat podía haberle dicho dónde vivía y, ya puestos, quién conocía mis costumbres, y enseguida llegué al nombre de Ueli Leuthard, que era mi jefe y, como bien sabía, amigo de la señora French.

—Sabe que somos casi vecinos, ¿no? Mi casa está en la Avenue des Hespérides.

Sonreí. Mi casa se parecía a la cárcel local. Las casas de Avenue des Hespérides eran grandes villas bien amuebladas de varios pisos, con amplios jardines y vistas al mar lujosamente despejadas. Describirnos como vecinos era como comparar un erizo de mar con un pulpo gigante.

—Supongo que sí —reconocí—. Pero ¿qué la trae por esta calle, señora French? El nombre de «obscure» no es casual.

—Vengo a hacer fotos, como todo el mundo. Cuando no escribo, hago fotos. Incluso he vendido unas cuantas. Y llámame Anne, por favor. Ahora no estamos en el Grand Hôtel.

—Desde Luego. Aun así, yo diría que aquí no hay suficiente luz para hacer fotos.

—Ahí está el quid de una buena fotografía. Se trata de saber aprovechar la luz disponible y jugar con las sombras. Buscar una buena definición en el blanco y negro cuando no resulta evidente que la haya, y quizá desvelar un misterio.

Aquella descripción se parecía a la del trabajo de un detective.

—Bueno, ¿vas a invitarme a una copa? —preguntó.

—¿Ahí?

—¿Por qué no?

—Si hubiera entrado alguna vez por esa puerta, sabría la respuesta a esa pregunta. No, vamos a otro sitio. —Acerqué la cabeza a su oreja un momento y la olí sonoramente, para causar mayor efecto—. Es Mystikum, y preferiría disfrutarlo porque lo lleva usted, no porque disimule el olor a pescado.

—Me impresiona que sepas qué perfume llevo.

—Soy conserje. Mi trabajo consiste en saber cosas así. Además, vi el frasco en su bolso de mano anoche, cuando me enseñó el libro.

—Qué buen ojo.

—Me temo que no me sirve de mucho.

Asintió.

—No voy a discutir lo de ir a algún otro sitio. Sí que huele a pescado por aquí.

—Bien.

—¿Adónde vamos?

—Esto es Villefranche. En esta ciudad hay más bares que buzones, lo que probablemente explica por qué es tan lento el correo.

—Tengo una idea mejor. ¿Por qué no vamos a tu casa y así puedes darme ese libro de bridge?

—Me temo que le he dado una idea equivocada, señora French. Cuando he dicho que era un alojamiento, en realidad me refería a una langostera.

—Y tú eres la langosta, ¿no?

—Desde luego. No hay sitio más que para mí y para la mano de algún pescador de la zona.

—De acuerdo. Entonces, ¿por qué no vas a tu casa, coges el libro y luego lo llevas a la mía? Avenue des Hespérides, número ocho. Podemos tomar una copa allí si te apetece. Hay una bodega muy bien surtida, y apenas la he tocado desde que alquilé la casa.

—¿No había en el Jardín de las Hespérides unas manzanas de oro protegidas por un dragón de cien cabezas que nunca dormía y al que llamaban Ladón?

—Teníamos un perro guardián, pero se murió. Tengo un gato, eso sí. Se llama Robie. No creo que tengas que preocuparte por él. Pero si prefieres no...

—La situación es la siguiente, señora French... Bien podríamos trabar amistad. Pero suponga que luego nos distanciamos. Quiere que le enseñe a jugar al bridge. Hay ejercicios. Deberes. Suponga que digo que no es una alumna diligente. Entonces, ¿qué? Suponga que tengo que ponerme duro con usted por jugar mal una mano. Créame, son cosas que ocurren. —Me encogí de hombros—. El caso es que, como toda langosta, no me apetece sumergirme en agua hirviendo. Se recomienda al personal no confraternizar con los huéspedes del hotel, y no querría perder mi empleo. No es un gran trabajo, pero es el único que tengo ahora mismo. El negocio del cine va un poco lento por aquí desde que se marchó Alfred Hitchcock.

—Bueno, entonces no veo dónde está el problema. Nunca me alojo allí. Detesto alojarme en hoteles. Sobre todo en grandes hoteles. En realidad, son lugares muy solitarios. Todas las habitaciones tienen cerradura en las puertas, y eso me resulta más bien claustrofóbico.

—Es usted muy insistente.

—De ningún modo querría hacerle sentir incómodo, señor Wolf. Por supuesto que no.

Hizo un leve mohín, y me pareció que era yo quien la incomodaba, lo que me supo mal. Es un problema que tengo a veces; no me gusta incomodar a la gente, sobre todo cuando se trata de alguien con el aspecto de Anne French.

—Walter. Haga el favor de llamarme Walter. Y sí, claro, estaré encantado de tomar una copa en su casa. ¿Dentro de una hora, digamos? Así tendré tiempo de ir a por el libro y cambiarme de camisa. Para una langosta, es la manera menos dolorosa de cambiar de color.

—Creo que el rosa te favorecería —dijo.

—Eso pensaba mi madre cuando era pequeño, desde luego. Hasta que se dio cuenta de que era niño.

—Cuesta imaginar que tuvieras padres.

—Tuve dos, de hecho.

—Lo que quiero decir es que pareces un hombre muy serio.

—No se deje engañar por las apariencias, señora French. Soy alemán. Y como a todos los alemanes, es fácil llevarme por el mal camino.

En casa hice mucho más que cambiarme de camisa. Me duché y me peiné. Incluso me eché un poco de Pino Silvestre que se había dejado en la habitación del hotel un cliente. Consigo muchas cosas así. Huele a una mezcla de bolas de naftalina y árbol de Navidad, pero repele los mosquitos, que aquí son un auténtico problema, y es mejor que mi olor corporal natural, que siempre resulta un tanto amargo de un tiempo a esta parte.

La villa de la señora French ocupaba un precioso jardín que consistía en una serie de terraplenes cubiertos de césped suspendidos sobre el borde de los peñascos que había en lo alto de Villefranche, y tenía aspecto de haber sido diseñado por algún babilonio con cabeza para las alturas. La casa semirrústica de estuco rosa tenía una torre circular en una esquina y una elegante terraza con galería en la primera planta. Había también una piscina y una cancha de tenis de tierra batida, así como una villa de invitados y una portería con una caseta de perro vacía apenas más pequeña que el lugar donde vivía yo. Eché un vistazo a la cesta y el cuenco del perro, y me planteé solicitar el puesto vacante. Nos sentamos en la terraza con vistas a la piscina de color aguamarina inundada de luz y Anne me alcanzó una botella de Tavel que hacía juego con el estuco y que me ayudó a ahuyentar el regusto de mi colonia.

Dentro, la casa estaba llena de libros y obras de arte de esas que se tarda una vida entera en coleccionar, o en pintar, dependiendo de si tienes buen gusto o talento, y puesto que yo no tengo ni lo uno ni lo otro, me quedé ahí plantado y asentí, manteniendo la boca cerrada y procurando no reconocer que, a mi modo de ver, era todo un poco parecido a Picasso, cosa que con toda la razón ella podría haber tomado como un cumplido, al ignorar que no soporto a Picasso. Hoy en día todos sus rostros son tan feos como el mío, y me parecía poco probable que mi cara tuviera el menor interés para una mujer que era por lo menos diez años más joven que yo. Lo cierto es que no estaba seguro de lo que se traía entre manos; por lo menos no todavía. Igual quería de verdad que le enseñara a jugar al bridge, aunque para eso hay escuelas, y maestros, incluso en la Riviera. Igual estoy siendo un tanto cínico, pero no mostró ningún interés en el libro cuando se lo di, y permaneció cerrado encima de la mesa durante el rato que nos llevó terminar una botella y abrir otra.

Hablamos de nada en particular, un tema en el que soy todo un experto. Y un rato después fue a la cocina a preparar algo de picar, dejándome solo para que fumara y entrara en la casa a husmear entre sus libros. Saqué uno a la terraza y lo leí mientras la esperaba, y cuando por fin salió, fue al grano.

—Supongo que te preguntas por qué tengo tanto interés en aprender a jugar al bridge —dijo.

—No, ni por un instante. Hoy en día procuro preguntarme tan pocas cosas como puedo. Los huéspedes suelen preferirlo así.

—Ya te dije que soy escritora.

—Sí, ya me he fijado en todos los libros. Deben de venir bien cuando estás pensando en algo que escribir.

—Algunos eran de mi padre. —Cogió un momento el libro que yo había estado leyendo de la mesa y luego lo dejó de golpe—. Incluido este. Russian Glory, de Philip Jordan. ¿De qué va?

—Es una suerte de panegírico sobre Stalin y el pueblo ruso, y sobre los males del capitalismo.

—¿Y qué demonios hacías leyendo eso?

—Es como encontrarse con un viejo amigo más bien ingenuo. Durante una buena temporada, en la guerra fue el único libro que tenía a mi disposición.

—Qué incómodo.

—Lo fue. Pero me estabas diciendo por qué tienes tanto interés en aprender a jugar al bridge.

—¿Qué sabes de William Somerset Maugham, el escritor?

—Lo bastante para saber que no estaría interesado en usted, señora French. Por una parte, no es lo bastante joven. Y por otra, es del sexo equivocado.

—Es verdad. Por eso quiero aprender a jugar al bridge. Estaba pensando que quizá de este modo podría llegar a conocerlo. Por lo que tengo entendido, juega a cartas casi todas las noches.

—¿Por qué quieres conocerlo?

—Soy una gran admiradora de su obra. Hoy por hoy, es quizá el novelista vivo más grande. Desde luego es el más popular, razón por la que puede permitirse vivir aquí con semejante esplendor, en la Villa Mauresque.

—A ti tampoco te va tan mal.

—Yo alquilo esta casa. No es mía. Ojalá lo fuera.

—¿De verdad quieres conocerlo por eso?

—No sé a qué te refieres. Igual no te has fijado, pero tengo toda una colección de primeras ediciones suyas, y me encantaría que me las firmara todas antes..., antes de morir. Ya es un hombre mayor. Eso, naturalmente, las haría mucho más valiosas. Supongo que también cuenta.

—Nos estamos acercando —dije—, pero apuesto a que esa tampoco es la auténtica razón. No tienes aspecto de librera. No con esos pantalones.

Anne French se ofendió un poco.

—Muy bien, es porque un editor americano llamado Victor Weybright me ha hecho una oferta para que escriba su biografía —reconoció—. Cincuenta mil dólares, para ser exactos.

—Esa es una razón mucho mejor. O para ser más precisos, cincuenta mil razones.

—Me gustaría mucho conocerlo, pero, como has observado, soy del sexo equivocado.

—¿Por qué no le escribes y le cuentas lo del libro?

—Porque así no llegaría a ninguna parte. Somerset Maugham es conocido por su carácter reservado. Detesta la idea de que escriban sobre él y, hasta el momento, se ha resistido a todos sus biógrafos. Por eso la oferta económica es tan buena. Nadie lo ha conseguido. Pensaba que, si aprendo a jugar al bridge, quizá pueda acceder a su círculo y espigar conversaciones y un poco de color. Nunca accedería a conocerme si supiera que estoy escribiendo un libro sobre él. No, la única manera de hacerlo es darle una razón para que me invite. Según se dice, antes jugaba con Dorothy Parker. Y más recientemente con la reina de España y lady Doverdale.

—El bridge no es un juego que se aprenda en un santiamén, señora French. Lleva tiempo adquirir destreza. Por lo que tengo entendido, Somerset Maugham lleva jugando toda la vida. No sé si yo mismo estaría a su altura.

—Aun así, me gustaría intentarlo. Y estoy dispuesta a pagarte para que vengas aquí y me enseñes. ¿Qué te parece cien francos por clase?

—Tengo una idea mejor. ¿Qué tal se le da la cocina, señora French?

—Si estoy sola, suelo ir al hotel. Pero sé cocinar. ¿Por qué?

—Voy a proponerte un trato. Mi mujer me dejó hace un tiempo. Echo de menos la cocina casera. Prepárame la cena dos veces a la semana y te enseñaré a jugar al bridge. ¿Qué te parece?

Asintió.

—Trato hecho.

Así pues, había repartido las cartas. Y en el bridge el que reparte es el primero en cantar.

4

Durante un par de semanas, mi acuerdo con Anne French funcionó bastante bien. Era una alumna perspicaz, y se adaptó al juego igual que una baraja nueva y un dispensador de cartas. No era mala cocinera, e incluso me las arreglé para engordar un poco. Pero sobre todo preparaba unos gimlets estupendos, de esos que se saborean y se notan durante horas. Quizá fue por eso por lo que, una o dos veces, tuve la sensación de que quería besarme, pero logré resistirme a la tentación, cosa rara en mí. La tentación no es algo que pueda eludir fácilmente cuando viene llevando Mystikum detrás de sus orejas de pétalo de rosa y alcanzo a ver su ropa interior todavía tendida al otro lado de la puerta de la cocina. No era que no me resultara atractiva o que no me hubiera venido bien un poco de afecto —o que no me gustara su ropa interior—, pero he salido escarmentado tantas veces que soy más cauto aún que los jabalíes que se adentraban entre los árboles a los pies de su jardín después de oscurecer para husmear en busca de algo que comer. Cauto y dispuesto a pensar que alguien podría estar apuntándome a la sien con un rifle. Entretanto, seguí yendo a La Voile d’Or dos veces a la semana para jugar al bridge, y mi vida siguió discurriendo por los mismos senderos monótonos. La vida se aprecia mejor cuando uno tiene un empleo regular y un sueldo tirando a bueno y puede dejar de pensar en nada más importante que lo que está pasando en Egipto. Al menos, eso me decía yo. Pero una noche Spinola se presentó muy borracho —demasiado borracho para jugar al bridge—, y lo cierto es que me alegré, porque así tuve una excusa para llamar a Anne y preguntarle si quería ocupar el lugar del italiano a la mesa. Me llevé un verdadero chasco; primero, porque al intentarlo averigüé que no se encontraba en casa, y después, porque me di cuenta de que estaba más decepcionado de lo que a mi modo de ver habría sido apropiado, teniendo en cuenta todo lo que me había dicho a mí mismo y le había dicho a ella acerca de no liarse con clientes del hotel. Finalmente, los Rose se ofrecieron a llevar a Spinola en su Bentley y me dejaron a solas en la terraza con una última copa y un pitillo, preguntándome si debería presentarme en casa de Anne en Villefranche y buscarla por si no había oído el teléfono, o si había preferido no contestar. Era lo menos indicado, claro, y estaba a punto de hacerlo igualmente cuando un inglés con un perrito se dirigió a mí.

—Veo que viene mucho por aquí —dijo—. A jugar al bridge, dos veces a la semana. ¿No es usted el conserje del Grand Hôtel?

—A veces —respondí—. Cuando no estoy jugando al bridge.

—Es adictivo, ¿verdad?

Probablemente rondaba los cuarenta, aunque parecía mayor. Con sobrepeso y un poco sudoroso, llevaba un blazer cruzado de lino, camisa blanca con puños dobles que asomaban de las mangas y gemelos de oro que hacían pensar en un día modesto en el Klondike, pantalones grises de tela asargada, una corbata de seda con los colores de la piel de un jaguar sudamericano y un pañuelo de seda a juego que se le derramaba del bolsillo superior como si estuviera a punto de sacar un ramo de flores falsas, igual que un mago de tres al cuarto. Era el mismo hombre que había visto discutiendo con Harold Hennig a la entrada del hotel.

—Hola, me llamo Robin Maugham.

—Walter Wolf.

Nos estrechamos la mano e hizo un gesto al camarero para que viniera.

—¿Le invito a una copa?

—Claro.

Pedimos las bebidas y un poco de agua para el perro, encendimos los cigarrillos, nos sentamos a una mesa en la terraza con vistas al puerto y procuramos comportarnos con normalidad en general, o al menos con toda la normalidad que es posible cuando un hombre no es homosexual y sabe que el otro lo es, y este es plenamente consciente de que el primero entiende todo eso. Era un poco incómodo, quizá, pero nada más. Antes creía en un orden moral, pero también lo hacían los nazis, y su idea de orden moral incluía asesinar a homosexuales en campos de concentración, lo que fue más que suficiente para que mis opiniones cambiaran. Después de la orgía de destrucción que infligió Hitler a Alemania, me parece absurdo preocuparse por lo que haga un hombre en el dormitorio de otro.

—Es usted alemán, ¿verdad?

—Sí.

—No pasa nada. No soy un inglés de esos a los que no les caen bien los alemanes. Conocí a muchos de ustedes en la guerra. Hombres cabales, la mayoría. En el cuarenta y dos, estuve en África del Norte con el 4.º Regimiento de Londres Yeomanry, en la división acorazada. Nos enfrentamos al DAK, el Deutsches Afrikakorps, que era la 15.ª División de Panzers allí donde estaba yo destinado. Buenos combatientes, doy testimonio de ello. Sufrí una herida en la cabeza en la batalla de Knightsbridge, lo que puso fin a mi guerra. Al menos así la llamábamos nosotros. Oficialmente, fue la batalla de Gazala, aunque siempre pienso en ella como la batalla de Knightsbridge.

—¿Por qué?

—Ah, bueno, era el nombre en clave de nuestra posición defensiva en el frente de Gazala: Knightsbridge. Pero para ser sincero, conocía a tantos muchachos del 8.º Ejército de Eton, Cambridge y de mi colegio de abogados, que a veces tenía la sensación de estar de compras por Knightsbridge. No es que fuera oficial, nada de eso. Me alisté como soldado raso... Lo cierto es que era un poco rojeras. Y quería pagar yo mismo mis copas, por así decirlo. Nunca me han gustado esas zarandajas de los puñeteros oficiales.

Hablaba de ello como si de una larga jornada en el campo de críquet se tratara.

—¿Y usted, Walter?

—Yo estuve muy por detrás de nuestras líneas, a salvo en Berlín. Un hombre sin honor, me temo. Demasiado mayor para todo eso. Era capitán en la oficina del intendente general. El cuerpo de servicio de comidas del ejército.

—Ah, empiezo a ver la pauta.

Asentí.

—Antes de la guerra, trabajaba en el hotel Adlon.

—Claro. Todo el mundo se aloja en el Adlon. Gran Hotel. Me refiero a la película. De Vicki Baum, ¿no? La escritora austríaca.

—Sí, eso creo.

—Ya me parecía. Yo también soy escritor. Libros, obras de teatro... Ahora mismo estoy escribiendo una obra de teatro. Una comedia basada en El rey Lear, de Shakespeare. Es sobre un hombre que tiene tres hijas...

—Qué coincidencia.

Maugham se echó a reír.

—Desde luego.

—Supongo que ya sería el colmo de la casualidad si usted estuviera emparentado con el otro Maugham que vive por aquí.

—Es mi tío. De hecho, él conoció a Vicki Baum cuando estuvo viviendo en Berlín antes de la primera guerra.

Llegaron las bebidas, y Robin Maugham cogió su copa de vino blanco de la bandeja de estaño del camarero con la impaciencia de un auténtico alcohólico. Bien lo sabía yo: mi copa de tono verdoso había adquirido el aura del santo grial.

—A él también le caen bien los alemanes. A Willie. Así llamamos al anciano. Habla alemán con soltura. Antes de estudiar medicina, pasó un año en la universidad de Heidelberg. A tío Willie le encanta Alemania. Tiene una predilección especial por Goethe. Sigue leyéndolo en alemán. Lo que ya es decir de un inglés, eso se lo aseguro.

—Entonces, ya tenemos algo en común.

—Usted también, ¿eh? Así me gusta.

Saltaba a la vista que Robin Maugham era un autor teatral. Tenía una enorme facilidad de palabra, una suerte de conversación animada y guasona que disimulaba en la misma medida que revelaba, como un personaje que uno sabía que iba a resultar mucho más importante de lo que parecía, aunque solo fuera en virtud de su prominencia en el cartel de la función.

—Bueno, entre el bridge y el alemán, quizá le gustaría echar una partida en la Villa Mauresque alguna noche. A nuestro anciano siempre le apetece conocer a gente interesante. Tiene fama de reservado, claro, pero me atrevería a decir que el conserje del Grand Hôtel... Por no hablar de alguien que trabajó en el famoso Adlon... Está claro que una persona así debe de estar acostumbrada a guardar unas cuantas confidencias, ¿no?

—Me encantaría ir —accedí—. Y no se preocupe por que me vaya de la lengua.