Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Krimi

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

Verano de 1935. En un pueblo de Nueva Inglaterra, la gente no para de hablar sobre la epidemia de muertes que está asolando el hogar de los Perry. Vining y Russell Perry, padre e hijo, han sido misteriosamente asesinados. Otro de los miembros de la familia se ha ahogado mientras patinaba. La viuda de Vining se cae por las escaleras… ¿Se trata de simples accidentes? Los hijos gemelos de los Vining son de lo más peculiar: cada uno podría leer los pensamientos del otro, pero no podrían ser más diferentes. Holland es sarcástico e introvertido, y todo el mundo le considera una mala influencia, mientras que su gemelo, Niles, es agradable y generoso, adorado por todos. Ambos están inmersos en un extraño juego telepático con su abuela rusa. Y puede que el juego se les esté yendo de las manos...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

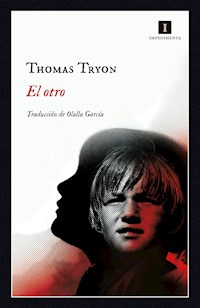

El otro

Thomas Tryon

Traducción del inglés a cargo de

La novela que animó a Stephen King a convertirse en escritor. Un magistral ejercicio del terror más perturbador, heredero de Ira Levin y Shirley Jackson.

«Un remolino de horror ante el que no puedo menos que exclamar: ¡Oh, Dios mío!.»

Ira Levin

«Thomas Tryon ha desplegado una historia de terror de proporciones supremas.»

Los Angeles Herald

Para mi madre y mi padre

Primera parte

¿Qué edad crees que tiene realmente la señorita DeGroot?Sesenta como mínimo, ¿no te parece? Por lo que recuerdo, ya estaba cuando yo llegué (hace bastante tiempo, según mis cálculos), y sé que llevaba aquí desde mucho antes. Eso debería darte una idea de lo vieja que es esa mancha del techo, porque la señorita DeGroot dice que, por lo que recuerda, ya estaba ahí cuando ella llegó. ¿La ves, esa condenada mancha que hay en la escayola, ahí arriba? Es por la humedad. La lluvia se filtra desde el tejado, ¿sabes? Solo que no lo arreglan. Llevo años detrás de ellos, pero no hay forma de que muevan un dedo. La señorita DeGroot me asegura una y otra vez que van a repararlo, pero no lo hacen. Ella dice que, en su opinión, esa mancha (que en realidad es una humedad) tiene la forma de un país, uno de los que salen en los mapas. No recuerdo cuál, pero ella menciona uno específico. Menuda imaginación tiene, ¿no crees? Quizá sea una isla. ¿Podría ser Tasmania? ¿O Zanzíbar? ¿O Madagascar? La verdad es que no me acuerdo. He oído que hace poco le han cambiado el nombre a esta última. Me pregunto si será cierto. Tengo que preguntárselo (a la señorita DeGroot, me refiero). Es difícil imaginarse un mundo sin Madagascar, ¿a que sí? Bueno, tampoco es que sea una cuestión tan importante.

Cada año que pasa la mancha del techo aumenta de tamaño y se vuelve más oscura. La gran mancha ondulada de color óxido. Como esa otra, la que hay sobre su cama. Qué raro que me acuerde de eso, ¿verdad? Probablemente no la hayas visto, pero… Bueno, entre nosotros, te confieso que la mancha de esta habitación me trae a la memoria esa otra, la de aquella habitación. Solo que yo no creo que se parezca a ningún lugar de un mapa, como sugiere la señorita DeGroot. A mí me recuerda… Pensarás que estoy loco, pero me recuerda a una cara.Sí, eso es, a una cara. ¿Ves los ojos, ahí, en esos dos círculos oscuros? ¿Y la nariz, justo debajo? Y ahí está la boca, ahí… ¿No ves cómo se curva un poco en las comisuras? Me parece bastante inofensiva. Me trae a la memoria… No importa; vas a pensar que estoy loco.

Qué año tan seco llevamos. Hace meses que no llueve, así que la mancha no se ha extendido mucho últimamente. Pero me imagino que ya lo hará. Es inevitable. La muerte, los impuestos y esa condenada mancha. Supongo que, si dependiese de la señorita DeGroot, probablemente harían algo al respecto. Pero he llegado a la conclusión de que ella no tiene mucha autoridad por aquí. ¿Qué les importa a ellos que en el techo haya una mancha más o menos? ¿Qué más les da lo que pueda gustarme a mí? O disgustarme, debería decir más bien. ¡Cómo me disgusta este sitio! ¿Que por qué? Pregúntaselo a ella; podría decírtelo. Siempre alegre, una optimista sin remedio, la señorita DeGroot. (¿Qué edad tendrá? Ni siquiera sé cuál es su nombre de pila. ¿Hilda? ¿Olga?) Imagino que algún día todo el techo se habrá convertido en una enorme mancha marrón, si vivo el tiempo suficiente. Y entonces se desplomará sobre mí. Excepto por un detalle: no viviré lo suficiente como para verlo. Tampoco es que a nadie le importe.

Cae la tarde. ¿Ves ese trozo de cielo, a través de la ventana? (Como si alguien pudiera ver algo a través de ese cristal, con lo sucio que está.) Aunque yo sí puedo, más o menos. Lila, amatista, malva…, tal vez índigo; un tono azul violáceo, pero de un matiz muy pálido. Ese es el color que veo: cualquiera de los anteriores, o tal vez una mezcla de todos ellos. Eso veo a través de este cristal turbio, dividido cuidadosa y geométricamente en nueve rectángulos por esos rígidos travesaños negros, mientras observo, tumbado en la cama, esa minúscula porción de cielo visible desde mi posición. (La señorita DeGroot dice que tengo suerte de vivir aquí arriba, entre el tejado y las chimeneas; asegura que es más tranquilo; tal vez tenga razón. Y puedes ver la luna, cuando hay. Sí, es posible que hoy haya luna.) Lila. Amatista. O lavanda; casi rosa. Tumbado aquí, puedo ver cómo la luz se desvanece poco a poco; cómo la creciente oscuridad vence a la claridad temblorosa y opalescente. El crepúsculo, si te atrae lo poético. No, a mí no me gusta especialmente. A él sí le gustaba, claro. No porque su imaginación fuese superior a la mía, a decir verdad. Pronto atardecerá, y luego vendrá la penumbra. Siempre es el momento más solitario de la jornada, ese doloroso y lento intervalo descendente, antes de que caiga la noche por completo. Es lo que los franceses llaman l’heure bleue, un momento de extraña cordialidad, alegría, bonhomie (cosas casi olvidadas para mí en este lugar) en el que la gente planifica con ilusión, aperitivo en mano, sus actividades nocturnas (juergas, citas, flirteos), en el que las figuras animadas y radiantes salen a los bulevares con un cosquilleo de anticipación, reluciendo en la penumbra violácea, mientras sus reflejos tiemblan en los charcos de luz.

Ya sé lo que estás pensando. «Qué locura. Si nunca ha estado en París.» Tienes razón. No he estado. Pero hay un televisor en el piso de abajo, en la sala común. Y a veces, en las noticias (las de las seis; nunca nos dejan estar despiertos hasta las de las once) veo imágenes de París. Y he leído muchos libros, vaya que sí, y he visto algunas películas. El resto es producto de mi imaginación, no lo niego. Así que la señorita DeGroot no puede acusarme de nada; ni él tampoco, por cierto. No, nunca he ido a ninguna parte, ni nunca lo haré. Me temo que nunca abandonaré este mundo, tan pequeño y preciso, en el que vivo. Sin duda estarás pensando que es un lugar solitario. De nuevo, tienes razón. Pero ¿qué puedo hacer al respecto? Me falta… ¿Qué? ¿Qué es eso que siento, que noto que me falta? ¿A qué se debe esta vaga angustia, este malestar? Creo que, de modo extraño y terrible, me falta él.

Este es un lugar horrible. Lo odio. El vapor resuena en el radiador, los grifos del lavabo rebosan óxido y el techo (como ya he mencionado) tiene una mancha. Este mes ha sido más frío de lo normal; frío, sórdido, sombrío. Qué estación tan inhóspita. Y silenciosa. Hubo un tiempo en que, incluso desde esta altura, podías oír a los gatos callejeros. Hoy casi todos han desaparecido. Los autobuses son menos ruidosos. Antes solía observar a los gatos. Recuerdo una cancioncilla que siempre me hacía pensar en ellos. Los echo de menos. Para mí no hay mucho que hacer por aquí. Si voy donde están los demás, se ríen de mí; se burlan de mi nombre y con frecuencia surgen problemas. No, violencia no; al menos, no siempre. Pero, por esa razón, prefiero estar solo. Qué vida tan aburrida, pensarás, pero la señorita DeGroot asegura que es mejor así. Confía en ella. (Me ha prometido traerme tabaco para la pipa: Príncipe Alberto, la marca que fumo desde que tenía dieciocho años; de eso hace ya más de treinta.)

Es más tarde. El cielo sigue del color de las lilas. No…, de los tréboles; se parece más al trébol púrpura, sí. Recuerdo que junto al pozo que había tras la casa crecía ese tipo de trébol, que a ella le encantaba (hizo con esa planta su ramo de novia, ¿sabes?), y se quedaba mirándolo, y te preguntabas ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo seguirá observándolo? ¡Cómo le gustaba! ¿Plantó ella el trébol que crecía junto al pozo o había brotado de forma salvaje? No creo que nadie más se planteara aquellas preguntas.

¿Conoces el pozo? Ese sitio secreto y oscuro en el que ocurrió el accidente… Uno de los accidentes, debería decir. El ahorcamiento. No, no de ese tipo; pero casi tan horrible, en cierta manera. ¿Puedes oír el ruido chirriante de la polea mientras la soga se desplaza por ella, hace girar la rueda oxidada y deja caer su carga en la oscuridad? La criatura chilla; lanza gritos terribles, despavoridos, indignados, de furia y terror. No. Ya he dicho que no era ese tipo de ahorcamiento, una de esas ejecuciones oficiales… Bueno, sí, en cierta forma fue una ejecución, pero solo porque a Holland no le gustaban los gatos. De hecho, los odiaba. Sí, era un gato; ¿no lo había mencionado? Problema, el animal de la vieja, su mascota. Le puso al gato la soga alrededor del cuello (podía hacer nudos con gran facilidad), lo arrastró por el camino de entrada y lo ahorcó en el pozo. Por despecho. El verdadero problema (disculpa el juego de palabras) llegó cuando el muy condenado casi se ahorca a sí mismo. Pobre Holland.

Niles, su hermano (que estaba jugando a indios y vaqueros cerca de la bomba de agua), lo vio todo, oyó los maullidos («¡Miau! ¡Miauuu!») y corrió para prestar ayuda.

Una escena espantosa, como ya te imaginarás; el gato lanzaba zarpazos, escupía; Holland se reía a carcajadas endemoniadas (por decirlo de algún modo), y luego, entre aquellos terribles maullidos, lanzó un grito; su cuerpo se desplomó por encima del brocal del pozo, junto al del animal («¡Miau! ¡Miauuu!») y alguien pensó, durante un segundo, que Holland había… Pero no, se dijo enseguida, tan solo se habrá hecho daño.

—¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Se ha hecho daño! ¡Holland se ha hecho daño! ¡Socorro!

Y había tiempo, eso desde luego. El pozo se había secado. El gato, pobre criatura, estaba muerto y bien muerto; no había nada que se pudiera hacer por él. Pero Holland… con un arreglo por aquí y otro por allá quedó como nuevo. Aunque estuvo dolorido durante una semana, como suele pasar cuando uno ahorca a un gato en un pozo. («¿Te escuece, Holland? ¿Te duele?»«Pues claro que sí, ¿tú qué crees?») Los accidentes ocurren, como él mismo dijo. Y, por aquel acto de heroísmo más allá del deber, ¿qué recibió Niles? Pues un regalo, tontaina. ¡Contempla tu obsequio! ¡Y menudo regalo, el de Holland! No, lo retiro: no fue uno, sino varios.

Pero… ¡cuidado con los griegos que traen regalos! Un aforismo que viene que ni pintado para la ocasión.

Pobre gato.

No te acuerdas de la casa de los Perry, ¿verdad? Según me han dicho, ya no queda nada de ella. Todo ha desaparecido. Rellenaron el pozo, que se cubrió de hierba; aunque ya lo podían haber cubierto de sal, para el caso. Los edificios anexos (el granero, la cueva de las manzanas que había debajo, la cámara de hielo, la fresquera, la cochera, el silo del maíz, la prensa para la sidra)… Todo ha desaparecido. Qué panorama tan triste. Me han dicho que hoy en día me sería imposible reconocer el lugar. Los luteranos compraron la propiedad y durante un tiempo la casa funcionó como una iglesia, pero después la derribaron y construyeron en su lugar un edificio nuevo y más grande. En el tejado tiene una antena de televisión. Han secado los pantanos, han creado caminos que dividen las praderas; y, por donde antes vadeábamos los riachuelos, ahora se extienden calles con sus farolas, aceras, vallas metálicas y garajes para dos coches. No queda nada de lo que fue.

La casa era antigua, tenía doscientos años o más; había sido construida en una amplia parcela de terreno que bajaba desde Valley Hill Road hasta una ensenada del río. En tiempos pasados había sido una granja de verdad; tanto al abuelo Perry como a su padre los conocían en los alrededores como el «Rey de las Cebollas». Fue antes de que yo naciera, pero puedo imaginarme cómo aquellos carromatos altos y estrechos de ruedas tan delgadas llegaban silbando por el camino de grava; cómo los capitanes yanquis navegaban río arriba para cargar cebollas en el embarcadero; toneladas de prosaicos tubérculos cultivados en aquellos campos, transportados en sacos atados con cuerda roja, con destino a los exóticos puertos del Caribe: Jamaica, Trinidad, Martinica… ¡Cuánto prosperaron los Perry en las tierras de Pequot Landing!

Pequot Landing… Estoy seguro de que te imaginas su aspecto: la típica ciudad ribereña de Connecticut, pequeña, modesta, deslucida. Unos espléndidos olmos creaban un pasillo de sombra en las calles (o así había sido antes de que los atacara esa plaga conocida como «la enfermedad del olmo holandés»). Había jardines de hierba espaciosos y bien cuidados, prometedores en junio y resecos en septiembre; casas de madera, de ladrillo o encaladas (a veces, las tres cosas a la vez). Y la casa de los Perry, voluminosa, inmutable, enrevesada. La madera de las fachadas, que en otros tiempos fue blanca, había adquirido un tono grisáceo; la pintura verde de los postigos que enmarcaban las altas ventanas estaba resquebrajada; los cristales, deteriorados y opacos; los canalones, deslucidos, repletos de hojas del último octubre. Era una casa confortable: tenía su porche, con un pórtico de columnas en uno de los extremos; chimeneas en la mayoría de las habitaciones, de techos altos; cortinas de encaje en todas partes, incluso en las buhardillas; filigranas en la escayola de los techos.

El granero era venerable, de paredes algo abombadas, y estaba manchado de líquenes, un poco mohoso. Se alzaba sobre una pequeña elevación, al lado del camino que llevaba a la antigua cámara de hielo. Encima del tejado había una especie de cúpula con cuatro ventanas, que alojaba a las palomas. Era el lugar más alto de los alrededores. Sobre su cubierta puntiaguda, una veleta dominaba el paisaje: un halcón peregrino, el emblema de los Perry.

Cuando el abuelo Perry murió (justo después de la Primera Guerra Mundial), la propiedad ya había dejado de ser una granja. Se despidió a toda la mano de obra (con excepción de un trabajador, el viejo Leno Angelini); desapareció el ganado, y los arados y las gradas se vendieron o se oxidaron. Ni Vining ni su hermano menor, George, sabían nada de cebollas, ni de agricultura en ninguna de sus formas. Las tierras se quedaron baldías; la granja, moribunda. Cada día Vining dejaba a su familia (su mujer, sus hijos Holland y Niles, su hija Torrie) y se dirigía en su coche de la marca Reo a trabajar en una exitosa compañía de seguros de Hartford. En esta época, la casa de los Perry se había convertido en el hogar de esa mujer silenciosa y decidida, de ese poderoso pilar que era la abuela Ada Vedrenya; esta, cuando los niños fueron creciendo y necesitando más atenciones, dejó su casa de Baltimore y se vino a vivir a Pequot Landing, para ayudar a su hija (la mujer de Vining) con las tareas de la casa. George se había mudado a Chicago; y para 1934 (el año en que murió Vining Perry) resultaba evidente que aquel lugar estaba claramente deteriorado. La antigua cámara de hielo era un armazón abandonado, el granero que había un poco más allá de la casa estaba vacío, y las cuadras también (excepto por un par de caballos); los únicos ocupantes que quedaban en el gallinero eran tan solo un gallo decrépito y unas pocas gallinas; los aperos de labranza colgaban en el cobertizo del señor Angelini. Tan solo seguía operativa la prensa para la sidra, en la que cada otoño se aplastaban las manzanas demasiado estropeadas para venderse en el mercado o usarse en casa.

Quizá hayas leído algo sobre el accidente. Ocurrió en un frío sábado de noviembre. A Vining Perry (padre de dos muchachos de doce años, Holland y Niles) le llegó la muerte mientras movía la última de aquellas pesadas canastas que estaba transportando; las llevaba desde el granero hasta la cueva de las manzanas, para almacenarlas allí durante el invierno. Todo el mundo lo consideró una gran tragedia. Y, durante los ocho meses que siguieron al entierro de Vining Perry, no le permitieron a nadie ir a jugar allí. Hasta que llegó junio. El colegio cerró sus puertas, la disciplina se relajó y se guardaron los libros de historia y geografía. Había empezado el horario de verano, los adultos estaban ocupados en otra parte, las tardes eran agradablemente largas, perfectas para pasarlas en la cueva de las manzanas. Así que ciertas personas ignoraron la prohibición de entrar allí. ¡Era un sitio tan fresco, tan oscuro y tranquilo…! Y, además, secreto. Aquel lugar ejercía una extraña fascinación. Podías notarla, y no se debía solo al hecho de que era allí abajo donde la muerte había mostrado su rostro.

Le he contado todo tipo de historias sobre la cueva de las manzanas a la señorita DeGroot. Dice que le parece un sitio escalofriante. Tiene razón. Enterrado en el corazón del granero, con sus macizas paredes de piedra basáltica de Nueva Inglaterra, sin luz eléctrica, aquel lugar era maravillosamente clandestino. Durante seis meses al año, de octubre a marzo, aquellas enormes canastas de veinticinco kilos de peso se apilaban en hileras, repletas de manzanas; las cebollas arrancadas del jardín colgaban de las vigas junto a guirnaldas de pimientos secos, y en los estantes se acumulaban remolachas, chirivías y nabos. Pero el resto del año, una vez agotados los suministros de provisiones, el lugar tenía otro uso más siniestro. Lejos de la luz y de cualquier posible intrusión, sentías que un espacio como aquel podía estar poblado por todas las criaturas que la imaginación de un niño es capaz de crear; por reyes, cortesanos, criminales… Por cualquier cosa. Podía convertirse en un escenario, un templo, una prisión. Sentías que allí cualquier semilla podía plantarse y brotar por arte de magia en una sola noche, como los champiñones. Que era un sitio cuyas paredes podían expandirse hasta el límite y desaparecer en el aire, cuyo techo y cuyo suelo podían desintegrarse en el vacío, cuya estructura de madera, piedra y mortero podía disolverse a voluntad.

Pero en junio, cuando todo el verano se extendía ante ti sin que pareciera tener fin, la cueva de las manzanas estaba prohibida. Y tenías que ser cuidadoso y astuto para que no te sorprendieran allí. Para tener luz, escondías cerillas en una lata de tabaco Príncipe Alberto y un cabo de vela en un bote de Coca-Cola. Había que hacerlo todo en el más absoluto secreto: escuchabas con atención, con una oreja ladeada, temeroso de lo que pudieras descubrir; en cada sonido acechaba un traidor, un gigante, un horror andante…

1

—¡Para! —gritó Niles. Y la música se detuvo. Las vibraciones que resonaban en su oído, y que lo ponían tan nervioso, cesaron al instante—. ¡Escucha! Hay alguien ahí arriba. ¿No lo oyes? ¡Escucha!

—Estás loco.

—Holland… ¡Escucha! —insistió, con un terror extático. Apagó la luz de inmediato, presionando la palma sobre la llama. Al hacerlo, derribó la lata en la que había metido la vela. El metal vacío resonó con estrépito de un lado a otro de la habitación.

Sí que había Alguien ahí arriba, sin ninguna duda. Alguien que se estaba esforzando para no hacer ni el menor ruido. Que se movía como una serpiente, que venía a causar problemas. Las pisadas eran apenas audibles, tan silenciosas que casi tenías que estirarte las orejas para percibirlas, pero ahí estaban. Allí arriba había Alguien muy hábil, lo suficiente como para entrar descalzo o en zapatillas.

—Estás loco. Ahí no hay nadie, narices.

Aunque Niles no podía verlo, el tono de Holland tenía ese ribete tan familiar y bien perfilado que lo acusaba de estar haciendo el ridículo. En un gesto inconsciente, Niles se frotó la palma de la mano, pringosa de cera caliente.

—Ahí arriba hay alguien —insistió con rigidez—. Alguien… —«Alguien humano», habría querido añadir. Al menos, así se lo imaginaba.

—Loco de remate.

—¡No, señor! —replicó, con una mueca de miedo, mientras sus ojos vagaban por las tablas del suelo que había sobre sus cabezas. Ahí estaban otra vez, furtivas, escalofriantes, esas pisadas que parecían querer cogerte por sorpresa. Esperó a lo que sabía que vendría a continuación: el chirrido de los goznes de la trampilla.

Silencio.

Las pisadas no avanzaron ni retrocedieron, tan solo se detuvieron. Siguieron dos golpes sordos. Se imaginó a ese Alguien arrodillándose, apoyando la oreja en el suelo, escuchando…

Contuvo la respiración. Ahora ese Alguien se alejaba, pasando de puntillas por encima de la trampilla. Una de las tablas del suelo crujió. Ese Alguien debía de haberse marchado. Uf. Niles inhaló el terror como si de un incienso exótico se tratara. Su delgado cuerpo temblaba de miedo.

Ñang-dang-ga-dang-tran-tran-dang-ga-dang…

¡Porras! Otra vez la armónica y esa estúpida canción que Holland se había inventado con la música de Mamá Oca. La había oído tantas veces que se sabía la letra de memoria.

¿Cuántas millas hay hasta Babilonia? Sesenta más diez.

¿Puedo ir a la luz de una vela? Sí, y también volver.

Un estribillo burlón y jovial, perfecto para una armónica. Ahí venía, con su ritmo saltarín y ligero:

Si te cuidas bien las suelas, puedes ir a la luz de una vela… Ñang-dang-ga-dang…

Maldita Mamá Oca.

Después vino ese odioso canturreo de Holland que remedaba su nombre:

—Na-ils, Na-ils A-le-xan-der Pe-rry. —¡Porras! Su segundo nombre le venía de su madre, Alexandra, y a Niles le parecía algo afeminado—. Na-ils A-le-xan-der…

—¿Qué pasa? —respondió al fin, derrotado.

—¿Que qué pasa? —Estaban sentados a oscuras—. ¿Qué tal un poco de luz, tontaina?

Niles tanteó en busca del bote, lo enderezó. Sacó una cerilla de la lata de Príncipe Alberto que tenía escondida en la camisa y la restregó contra una piedra del suelo. La cabeza del fósforo se rompió.

—No puedo, no puedo, no puedo… —resonó una cancioncilla.

—Sí que puedo. Pero con dos. —Niles extrajo un par de cerillas y frotó las cabezas entre sí. Cobraron vida con un sonido efervescente. Dejó caer una de ellas y con la otra alimentó el cabo de la vela. Al principio la llama brotó insegura, de un tenue color azul, pero se volvió anaranjada a medida que empezaba a alimentarse de oxígeno. Fue adquiriendo intensidad hasta brillar a través de su mano como si esta fuera translúcida, matizando de dorado los bordes de los dedos y tiñendo la palma de un intenso bermellón. Durante unos instantes, su cuerpo proyectó una sombra ondulante sobre el suelo sucio, que se veía agigantada sobre la pared moteada; el encalado de esta se estaba descamando, como si tuviera la lepra. Bajo sus rodillas, la temperatura de la piedra le proporcionaba un agradable frescor. El olor acre del fósforo se mezcló en su nariz con el del polvo, el moho y la fruta marchita que aún quedaba en la despensa.

—Ya está —dijo, satisfecho por el efecto que producía la vela. Volvió a sentarse como los indios y se frotó las rodillas. En un rincón se alzaba ominosa una bestia formada por segmentos pálidos: una pila irregular de canastas vacías, que trepaba por la pared como una enorme oruga. Sobre sus cabezas, a un brazo de distancia, unas sólidas vigas de piedra talladas a mano recorrían la totalidad del techo bajo, apoyadas sobre puntales con forma de Y; las marcas de azuela de su superficie capturaban y despedían con avidez los destellos de la luz ambarina. Entre las dos vigas centrales, una estrecha escalerilla de madera ascendía en un ángulo muy inclinado hasta la trampilla que, a unos doce pies de altura, se abría en el suelo del granero, en la superficie de toscos tablones que en otros tiempos servía para la trilla. En el piso inferior había una puerta pequeña de madera encalada, llamada «la puerta de los esclavos»; daba a un corredor que unía la antigua cochera con la cueva de las manzanas.

Niles frunció levemente el ceño y, con cuidado, extrajo de uno de sus bolsillos un camafeo con una delicada cadena de plata. Lo dejó caer por dentro de la camisa, junto a la lata de tabaco, y trepó con cierta dificultad hasta una caja parcialmente oculta tras las canastas apiladas. Dentro había una carpeta con un montón de revistas manoseadas. Sacó una y volvió al círculo de luz para sostenerla ante la vela. En la portada, un hombre luchaba contra un par de lobos sanguinarios, cuyos colmillos dejaban caer gotas rojizas sobre la nieve. Estaban atacando a una partida de perros indefensos, enredados en el arnés de un trineo.

—Doc Savage y el Reino Invernal de los Akaluks —leyó en voz alta. Dirigió una mirada expectante a la oscuridad, más allá de la luz de la vela—. ¿Holland?

—¿Qué?

—He tenido una idea, ¿sabes? Para la nieve.

—La nieve. —Holland soltó una risita burlona. Lo hacía con frecuencia.

—Exacto. Como en Doc Savage y el Reino Invernal. ¿Te acuerdas de la tundra helada? Pues con algo de nieve podríamos crear nuestro propio Reino Invernal aquí abajo.

—¿Cómo? —El tono de aquella pregunta revelaba una ligera curiosidad.

—Muy fácil. Con cáñamo.

—¿Cáñamo? ¿Te refieres a los juncos? —Risotada.

—Claro. Con juncos. Es una buena idea, en serio. Si vamos al río y cogemos algunos, podríamos triturarlos y, con el polvo blanco que dejan, tener nieve durante todo el verano. Nuestro Reino Invernal, ¿qué te parece?

Observó el rostro de Holland mientras este sopesaba la idea. Por alguna razón, al final siempre era él quien tomaba las decisiones. A Niles le gustaba estar con él, claro, apreciaba su compañía, le gustaba que no solo fuesen hermanos, sino también amigos. Solo que, en realidad, no lo eran; no de verdad. Y no porque Niles no quisiera… Simplemente, no conectaban. A él Holland le parecía extraño, inflexible, distante; con frecuencia lo veía hermético, inquietante. Había algo oscuro en su forma de ser. No se dejaba influir por nadie, era un solitario. ¿Y qué podía hacer él al respecto?

Mientras lo observaba, vio que Holland le dirigía un guiño solemne. El Reino Invernal había sido admitido como una posibilidad prometedora. Niles se sintió extasiado. Su hermano acababa de reconocer que había tenido una buena idea. A la vacilante luz de la vela, pensó en cómo el hecho de contemplarse mutuamente en aquel círculo de tenue claridad no los ayudaba a sentirse más cercanos, por mucho que él lo deseara con todas sus fuerzas. Holland vestía su camisa favorita, la rosa, y sus pantalones cortos de color caqui enrollados hasta la mitad del muslo. Sus ojos parecían remotos y relucían como el cristal, igual que los de un gato nocturno. Eran grises, como los de todos los Perry, sobrios y hundidos, coronados por una mata de pelo aclarado por el sol. El rabillo del ojo se inclinaba de forma extraña bajo unas cejas oscuras y profundamente angulosas, lo que a veces confería a sus expresiones un curioso aire oriental. En ocasiones daba la impresión de que hubiera cabalgado junto a Gengis Kan por las estepas tártaras.

Niles guardó la revista en su caja y volvió a su sitio. Observó con mirada ausente los dedos de su mano que, como si tuvieran vida propia, reptaban hasta su camisa. Se rascó el estómago, allí donde el reptil le había hecho cosquillas con las patas, y soltó un suave silbido a través de los dientes. Tanteó el interior de su camisa en busca de la lata de tabaco, la vació y esparció varios objetos en el círculo de luz. Entre las cerillas había también una castaña de Indias tallada, un paquete de papel de seda de un fascinante color azul (en cuyo interior guardaba La Cosa) y un anillo de oro.

Se escupió en el dedo, se puso el anillo con dificultad y lo observó admirado. Un «sello» (ese era el nombre que Padre solía dar a aquel tipo de sortijas). ¡Con qué fuerza brillaba a la luz, y cuánto le pesaba en el dedo! Era una joya digna de Midas. En la parte más ancha tenía grabado un escudo: un halcón de perfil salvaje. Giró el anillo para examinar con suma atención la minúscula marca de soldadura plateada, que se apreciaba allí donde habían cortado el oro para adaptarlo a un dedo más pequeño.

—Todo el mundo cree que es un halcón normal, pero no. Es un peregrino. —Introdujo el dedo con aire ausente en el papel de seda azul—. El Peregrino de los Perry. Es mi anillo, ¿verdad? —preguntó, como si buscara que alguien le infundiera seguridad.

Holland asintió.

—Es tuyo. Hicimos un pacto.

Niles acarició el oro que brillaba en su dedo. Sí, claro, el pacto. El anillo era suyo. Formaba parte del Secreto.

¡Porras! ¡Cuidado, ahí estaban otra vez…! Los pasos que había oído antes. Solo que ahora estaban allí mismo, intentando pasar desapercibidos al otro lado de la pared, en el corredor que llevaba hasta la puerta de los esclavos. Niles se quedó helado.

—Ya viene —susurró—. Lo estoy oyendo. Rápido… ¡Escóndete!

Recogió precipitadamente los objetos del suelo (el paquete azul, algunas cerillas, la castaña de Indias), los arrojó en la lata de tabaco y se la volvió a guardar bajo la camisa.

—¡Escóndete! —lo urgió. Trastabilló y se acuclilló detrás de la pila de canastas, siguiendo a Holland, que ya había desaparecido allí detrás.

¡Espera!… ¡La vela! Se lanzó a apagarla. Pero la puerta de los esclavos se abrió de improviso y un intruso apareció en el umbral. La mirada de Niles fue elevándose desde un par de botas U.S. Keds hasta unos ojos redondos, que lo miraban parpadeando tras unas gafas de montura metálica.

«¡Ajá! ¡Con las manos en la masa!» Eso es lo que casi cualquier persona habría dicho, dada la situación. Pero no el recién llegado. Sin moverse del umbral, Russell Perry se limitó a señalar:

—Oh, oh, ¡pero si estás jugando aquí! Ya lo sabes: se supone que no puedes hacer eso… Se supone que nadie puede.

El primo Russell tendía a pronunciar sus «Oh, oh» como gruñidos de un lechón obeso. Niles lanzó una ojeada hacia las canastas tras las que había desaparecido Holland. Él siempre llamaba a Russell «Cerdito Glotón». Había sacado ese nombre de uno de sus libros de cuentos: el de un gorrino comilón que había acabado servido en una bandeja con una manzana en la boca. Pobre animal. La cara de Russell recordaba a un budín, y además ahora estaba despellejándose por haberse quemado al sol, lo que le daba un aspecto aún menos atractivo. Debajo de la camisa se le notaban unos pechos puntiagudos y rechonchos como los de una chica. Russell… ¡Porras!

Cuando el tío George y la tía Valeria vinieron al funeral de Padre, se trajeron consigo a Russell. Y después se quedaron, todos. El tío George y la tía Valeria se instalaron en la habitación de la esquina que daba a la fachada de la casa y su hijo, en un dormitorio disponible de la parte trasera. Russell (la tía Vee lo pronunciaba «Ressell»: «Ressell, cielo, que no se te olviden las zapatillas», «Hoy Ressell tiene un poco de fiebre, que se quede en casa y no vaya a clase») cumpliría quince años en su próximo aniversario. Era un chico de gran ciudad, pálido y debilucho. Echaba de menos Chicago y odiaba Pequot Landing; y mostraba a las claras tanto lo uno como lo otro. Odiaba a los niños del colegio, a los habitantes de la pequeña ciudad, a sus familiares y, sobre todo, a sus primos. En diciembre le había clavado a Holland un lápiz en el dedo (la punta le había dejado una marca azul, bien visible bajo la piel incluso después de que la herida se curara) y en febrero le había mordido la mano a Niles con tanta fuerza que tuvieron que darle puntos. Se lo encontraban por todas partes, siempre molestando, siempre con malas intenciones, entrometiéndose y espiando. Y estaba aquí para quedarse.

Ahora el brillo de sus gafas ocultaba sus ojos. Pero, aun así, era evidente que, tras aquellas gruesas lentes, estaba registrando todo el sótano con sus pupilas bizcas: la vela sujeta en la lata de Coca-Cola, la caja llena de revistas, las cerillas quemadas, el anillo…

¡El anillo!

Rápidamente, Niles lo giró en el dedo y cerró la mano en un puño antes de que Russell tuviera ocasión de verlo.

—¿Qué es eso? —preguntó.

Niles no respondió. Pero le sugirió a Russell que se largara de allí… «si sabes lo que te conviene».

A la luz de los hechos que siguieron, la actitud desafiante de Russell, pese a resultar formidable, acabaría revelándose como una temeridad:

—¡No puedes echarme! Si tú puedes estar aquí, yo también.

Niles compuso la sonrisa más afable que pudo.

—Muy bien, Russell. Como prefieras. Puedes pasar.

El recién llegado dio un paso atrás, lleno de recelo.

—No, señor, nada de eso —dijo—. Sé lo que tramas. Me meterás ahí dentro y no me dejarás salir. Lo mismo que me hizo tu hermano esa vez.

Alarmado, retrocedió hasta la seguridad del pasillo. Niles se preguntó si había adivinado dónde estaba escondido Holland.

—Entonces, ¡largo de aquí!

¡Ay de Russell! No se atrevió más que a estirar el pescuezo mientras volvía tímidamente hacia la puerta.

—¿De dónde has sacado ese anillo? —preguntó. La sospecha brilló tras los cristales de sus gafas.

—Lo he pedido por correo.

—No, no, no. Eso no es una baratija cualquiera. Es oro del de verdad.

—¿Y para qué preguntas, si eres tan listo?

Mientras miraba de reojo las botas U.S. Keds de su primo, Niles se preguntó por qué Russell habría elegido aquellos calcetines azules de hilo de Escocia… con dibujos de relojes. ¡Porras!

El intruso levantó la barbilla e inspiró aire.

—No deberías tener eso. Es un anillo de adulto… —Se cubrió la boca con la mano rolliza, presa del asombro—. Oh, oh. Pero si es…

Abrió los ojos de par en par y empezó a bailar fuera del alcance de Niles, ansioso, mientras describía con voz aguda y verdadero deleite lo que sucedería cuando contase que había descubierto el anillo.

—Ya verás cuando mi padre llegue a casa. Ya verás.

Niles se abalanzó hacia la puerta, pero Russell se la cerró en las narices. Se oyeron gruesas risotadas al otro lado, y luego el sonido del pestillo. Por mucho que Niles golpeara y sacudiera el batiente, no conseguía moverlo.

Cuando las pisadas de Russell se desvanecieron por el pasillo y por los escalones de piedra que subían hacia el granero, Niles se puso a silbar, lanzando un sonido sordo entre los dientes apretados. Se dirigió a la pila de canastas y, tras ellas, encontró a Holland sentado en el suelo. Estaba inspeccionando con aparente desinterés el punto de color azul oscuro que se veía bajo la piel de uno de sus nudillos.

Niles enarcó las cejas. El encogimiento de hombros que recibió por respuesta a su silenciosa pregunta no consiguió disipar esa sensación de terror que le había dejado la boca seca. Podía imaginar sin dificultad lo que ocurriría si Russell lo delataba. El tío George se parecía a un gran oso de peluche con la cara enrojecida. La mayor parte del tiempo era un buen tipo; pero cuando se enfadaba contigo… ¡Mucho cuidado! Trabajaba en la fábrica de gaseosa de Fenstermacher, que estaba en Church Street; un sucio edificio de ladrillo rojo pegado a las vías del tren, donde embotellaban las bebidas gaseosas de la marca Rose Rock. Su esposa, la tía Valeria, cuando no estaba mimando a su hijo, se pasaba el día en el sótano de la casa, donde se dedicaba a retorcer y teñir ropa —con lo que ella llamaba «la técnica del anudado»—; se le iban las horas en esa cocina de dos quemadores situada junto al horno. No era necesario preocuparse por la tía Vee. Pero sí había que tener cuidado con el tío George. Los osos pueden atacar. La jornada de la fábrica terminaba a las cinco. Era inevitable que la historia acabara saliendo a la luz. Niles trataba de animarse repitiéndose que en realidad Russell no podía saberlo, que no había tenido tiempo suficiente para juntar todas las piezas del rompecabezas, que no era lo bastante listo como para hacerlo. Pero sí lo era, era astuto. Aunque, de todos modos, ¿a él qué más le daba el anillo? Niles estaba obligado a guardar el secreto de Holland frente a cualquiera que intentara hurgar en el asunto. Era cosa de la familia; y Russell no contaba exactamente como miembro de ella.

El anillo (el Peregrino de los Perry) había pertenecido al abuelo. Este había hecho que le grabaran el emblema de la veleta en oro. Y, a su muerte (el motor de su coche había explotado), el anillo había pasado por derecho de primogenitura (como la corona de un rey, que va del padre al hijo mayor) a Vining. Pero la gente empezó a decir que aquel anillo debía de estar maldito, pues, poco después de que el abuelo muriera, el pozo se secó y hubo que excavar uno nuevo. Luego la abuela Perry también falleció en tristes y extrañas circunstancias, de modo que fue Padre el que quedó como cabeza de la familia. Entonces, en noviembre, Padre murió a su vez, y el anillo pasó a Holland. No para que lo llevara puesto, claro, porque no podría hacerlo hasta que tuviera veintiún años, sino para que lo guardara, escondido en el cofre que había a los pies de su cama. Allí estuvo hasta marzo, el mes de su cumpleaños. Entonces Holland decidió que quería ponérselo. Y, sin que nadie de la familia lo supiese (a excepción de Niles), sacó la joya de su escondite y ejecutó un plan perverso: se fue a Hartford en tranvía, engatusó a un joyero y le pagó para que le redujera el tamaño y lo ajustara a su dedo. Sin embargo, ahora el anillo parecía ser demasiado pequeño, porque Holland tenía que untarse el nudillo con jabón para conseguir ponérselo. Pero, con todo, cuando llegó su cumpleaños, ahí estaba Holland, llevando en secreto «El Peregrino de los Perry» casi todo el día. Después de eso, y de acuerdo con el pacto, el anillo se trasladó a la lata de tabaco de Niles. Y esto también era un secreto guardado con el mayor de los cuidados. Hasta hoy. Russell Perry, de profesión espía. Con tristeza, Niles giró el anillo y tiró de él hasta que consiguió quitárselo del dedo y devolverlo a la lata de tabaco que guardaba bajo la camisa.

Holland se puso de pie y se estiró.

—No te preocupes tanto, hermanito. —Aunque su tono parecía tranquilizador, Niles comprobó que el músculo de su mandíbula se contraía, como una luz parpadeante que indicara algo malo.

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó.

La expresión de Holland resultaba enigmática.

—No lo sé. Pero ya te he dicho que no te preocupes. —Obsequió a su hermano una sonrisa.

Muy bien. Puesto que Holland le había dicho que no se preocupara, no lo haría. Pero, entonces, ¿por qué, cuando intentó dejar de lado los nervios y le propuso ir al río, su hermano lo ignoró y se quedó donde estaba, con los ojos perdidos en el infinito, como un lunático? «La mirada embrujada de Holland», como Niles la llamaba.

—Bueno, entonces, ¿qué te apetece hacer a ti?

—Vamos a ver a las palomas —respondió Holland con expresión maliciosa.

Niles accedió. A veces, su hermano le recordaba a Aquiles; podía ser muy astuto. Había sacado algo de su bolsillo, unas bolitas semejantes a perdigones, y las revolvía en la palma de la mano. Niles cogió la vela y se dirigió hacia la puerta.

—¡Porras! —exclamó. Acababa de recordar que Russell había echado el pestillo por el otro lado.

Holland soltó una risita; al parecer, Russell creía que la puerta de los esclavos era el único modo de salir de allí. Con una última mirada de preocupación, Niles guardó el anillo junto a los demás objetos en la lata de tabaco Príncipe Alberto y mantuvo la vela en alto mientras Holland se dirigía a la escalera de mano, que llevaba a la trampilla superior.

—Pero ¿qué podemos hacer?

El hombro levantado de Niles era un ruego silencioso pero elocuente.

—Russell es un imbécil. —La voz de Holland sonaba fría y severa. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y sus ojos grises como el pedernal miraban fijamente bajo unas cejas profundamente angulosas. Niles conocía aquella expresión: dura, firme, implacable. Mantuvo la vela en alto mientras observaba cómo su hermano trepaba por la escalera hasta apoyar un hombro en la trampilla. Sintió un frío extraño, como una mancha que se extendiera lentamente, hasta abarcar las paredes y las membranas de su estómago.

2

—¡Aaaaaaaaaah!

Al oír el grito, Niles sonrió. Russell se desplomó desde el altillo con fingida alegría. Mientras caía, sus brazos giraban como molinetes. Su cuerpo se arqueó en el aire mientras pasaba de la luz a la oscuridad y su voz rebotó en los rincones más alejados del granero. Aterrizó con un ruido sordo sobre una pila de heno, a unos pies de distancia de la zona de trilla.

—¡Soy el Rey de la Montaña! —gritó, abriéndose paso a zancadas sobre los restos del forraje del año pasado, que le llegaban hasta las rodillas. Se dirigió a la segadora y, después, a una escalerilla encadenada a un poste de madera. Trepó entre bufidos, peldaño a peldaño, hasta el altillo.

Niles sospechaba que, en realidad, a Russell no le gustaba aquel juego. En cierta ocasión había dicho que le recordaba un poco a cuando te caes al vacío en sueños, y te hundes más y más y más, sin que nadie pueda agarrarte. Tenía el corazón en un puño cada vez que saltaba. No lo hacía porque fuera un temerario, sino porque no tenía otra cosa con la que entretenerse. Pobre Russell. Estaba tan aburrido… Y, para pasar el rato, no se le había ocurrido nada más que aquella estúpida imitación del juego que practicaban sus primos. El pobre, el gordo, el cuatro-ojos de Russell. Debería habérselo pensado mejor y no haber metido las narices donde no lo llamaban. Una vez, el año pasado, lo habían pillado husmeando en la cueva de las manzanas, y Holland lo había colgado de una cuerda, amenazando con quemarle los pies. Había llegado a quitarle los zapatos y encender una cerilla; con aquello le había dado un susto de muerte. Russell debería haberse limitado a quedarse con sus roedores. Tenía una familia completa de ratas blancas, en una pequeña jaula, en la cúpula donde anidaban las palomas. Las acompañaba una estúpida liebre belga que las trataba como si fueran hijas suyas.

Niles bajó la puerta de la trampilla y se alejó de ella. Se quedó junto a Holland, hombro con hombro, observando desde las sombras cómo Russell entrecerraba los ojos intentando escudriñar a través de la paja que ensuciaba sus gafas. Las limpió, las dejó a un lado (probablemente, para que no se le rompieran) y se colgó de la cuerda de una polea para otear el paisaje campestre. Pobre Russell. También odiaba el campo. Detestaba todo lo que tenía que ver con él: las flores que brotaban en primavera, el olor de la hierba, a todos los animales (con excepción de sus ratas), el hecho de estar al aire libre… Odiaba a su padre por haber vendido su negocio de gaseosas y haberse venido a Pequot Landing para ponerles las tapas a unas malditas botellas de zarzaparrilla.

Silencio. Niles lanzó una mirada en dirección a Holland. ¿En qué estaba pensado? Seguía teniendo la misma expresión extraña, casi vidriosa. Apenas audible en aquel vacío abandonado, le llegó el sonido de un ratón campestre que se escabullía entre el heno. La acústica del granero amplificaba incluso el más leve crujido.

—¡Aaaaaaaaaah! ¡Soy el Rey de la Montaña!

Cuando Russell comenzó a subir la escalera otra vez, Niles salió a la luz, un gran pilar dorado que enmarcó su silueta en aquel espacio catedralicio del granero. Tenía las manos entrelazadas, con aspecto pensativo, bajo la barbilla alzada. Parecía un fiel que estuviera asistiendo a misa. Luego se volvió y, con los ojos fijos en la espalda de Holland, cruzó hacia la gran puerta corredera que daba al lateral del granero.

Era la misma puerta por la que, aquel día de noviembre del pasado otoño, había entrado Padre. Traía las canastas de manzanas para almacenarlas en la cueva. Niles recordaba que hacía un día oscuro y sombrío, no brillante como el de hoy, aunque en todo lo demás sí era tal y como tendría que haber sido. Él estaba en el sótano con la linterna, observando la luz que llegaba a través de la trampilla. Padre tenía un pie sobre el borde de la abertura, y empezó a bajar una canasta. Ahora ya tenía ambos pies en los peldaños, estaba a mitad de camino cuando, al oír un ruido, levantó la vista. La puerta de la trampilla —maciza, reforzada con hierro— se estrelló contra su cabeza… El chirrido de las bisagras, la explosión de metal y madera, arrojando a Padre contra el suelo de piedra. Gritos de agonía. Y, cuando levantaron la trampilla, ahí estaba él, desplomado al pie de la escalerilla. Había fruta esparcida por todas partes, y sangre… Ah, la sangre…

—¡Aaaaaaaah!

Russell cayó sobre el heno, al otro lado de la zona de trilla. Niles intercambió una mirada con Holland y lo siguió al exterior. Se detuvo en el pequeño patio que había junto al granero y sacó la lata de tabaco. Empezó a frotar con el pulgar, de forma inconsciente, el rostro del Príncipe Alberto. Algo ocurría; pero ¿qué era? No podía apartar de su mente aquella inquietante preocupación; zumbaba de un lado a otro, como una abeja. Recordó con aprensión la cara de su primo en la cueva de las manzanas. Auguraba problemas. Bien, Niles: pues, si no hay más remedio, di la verdad. Pero ¿quién le creería? Él había acudido en ayuda de Holland. ¿Quién vendría a socorrerlo a él? Nadie. Todo era demasiado descabellado, demasiado grotesco. Y esa sensación de su estómago —lo sabía— era el miedo.

El palomar, un anexo desvencijado del granero, se encontraba sobre un saliente que había debajo de la cúpula, el lugar más elevado de los alrededores, sobre cuyo pequeño tejado puntiagudo se alzaba la veleta del halcón peregrino.

«Curru-cu-cu-cu». Niles podía oír los melancólicos zureos de las aves y el susurro de sus alas. «Curru-cu-cu-cu», respondió, con las manos ahuecadas. Llegó al palomar, trepó por las destartaladas escaleras y llegó a la cúpula, con sus cuatro ventanas; a su alrededor, se escuchaba por todos lados la suave voz de contralto de las palomas colipavas; y el sonido que hacían al arrastrar y desplegar aquellas colas de bordes cenicientos mientras se movían sobre sus patas de color coral.

Levantó una ventana y miró al exterior. En la pradera, el señor Angelini, el empleado de la casa, estaba arrojando heno a la parte trasera de un carro. La horca atrapaba el sol en sus dientes, y él parecía una mancha de color pardo oscuro sobre la hierba amarilla. Sally y Cuervo Viejo, los caballos de la granja, aún más ancianos que él, también estaban en el campo, moviendo las colas contra sus decrépitos flancos.

Aún no había llegado la época en que solía recogerse el heno, pero aquel año la primavera había venido temprano. Se había extendido en oleadas por el valle, derritiendo la nieve de los rastrojos y el hielo en la ensenada del río, reverdeciendo los nuevos brotes en cuanto germinaban y asomaban sobre la tierra descongelada de marzo. Y qué primavera, con los campos del color de la lechuga, y pájaros cantores por todas partes. Abril llegó despertando las forsitias y los sauces. Mayo vio los cornejos rosados y el manzanar florecido. En junio, el pasto ya estaba alto, listo para la primera siega.

Niles miró más allá del manzanar, hacia el río, que reflejaba la clara luz del cielo primaveral. En la orilla, una figura familiar se agachó debajo de una sombrilla mientras recogía flores y las ponía en una cesta. A lo largo de la ribera crecían los juncos, que se inclinaban sobre sus reflejos en el agua. Pensó que el Reino Invernal era un proyecto realmente emocionante. Si tan solo pudieran llevarlo a cabo… Y podrían, estaba seguro de ello. Nieve en julio, durante todo el verano, hasta que empezara el colegio, cuando se recogían las manzanas. Nieve secreta. Secreta… por necesidad.

—Detesto pensar cuántos vamos a necesitar —dijo Holland, que estaba tumbado en otra ventana, soplando la armónica. Era como si le hubiera leído la mente.

—¿Qué?

—Juncos. ¿No es eso en lo que estabas pensando, hermanito? —Tenía una sonrisa amplia y torcida.

¡Bravo por Holland, el lector de mentes! ¡Qué gran truco de prestidigitación! Niles no estaba sorprendido. Era habitual que Holland supiera lo que él estaba pensando; y viceversa. Pero ¿cuándo?, se preguntó. ¿Cuándo empezarían a recoger el cáñamo? Como siempre, acataría la decisión de Holland. (¿Deberíamos…? ¿Podemos…? ¿Vamos a…? Holland era Cristóbal Colón y Niles, su tripulación; Holland era Fu Manchú y Niles, su discípulo; Holland era Carlomagno, Niles ni siquiera llegaba a ser Rolando, sino un mozo de cuadra, un paje, un sirviente.) Dirigió una mirada a su hermano mientras este contemplaba algo por la ventana, se sacudía la saliva de la armónica en la mano y se la secaba en los pantalones.

—¿Holland? —El aludido no se movió. Parecía concentrado en una idea fija.

Niles se puso a hacer sus cálculos. Necesitarían mucho cáñamo, claro, y tendrían que llevarlo a escondidas, pero valdría la pena: el Reino Invernal en la cueva de las manzanas. Y todo creado a partir de juncos molidos.

¿Y Holland? ¿En qué estaría pensando? Resultaba curioso que no lo hubiera notado antes, pero ese año su hermano había dejado de tener aquel rostro de aspecto rollizo. Sus facciones se habían afilado; ¿un lobo? No, ¿un zorro? La mandíbula seguía una línea bien esculpida, la piel marcaba los pómulos delgados, la ancha frente y la boca curvada y algo torcida, que sonreía levemente. ¿Qué te hace tanta gracia, Holland?

Tampoco esta vez hubo respuesta. Niles hizo una mueca para sí y se dio con la barbilla en el hombro. Fue hasta la jaula de alambre que albergaba a la familia de mascotas de Russell Perry y la abrió. Con delicadeza, levantó una de las ratas blancas en la palma de la mano. Podía sentir cómo aquella cálida criatura temblaba mientras él la mantenía frente a la ventana, le acariciaba con el dedo el suave y fino pelaje de la espalda y le hacía cosquillas en la naricilla rosada hasta que se le crisparon los bigotes.

—¿Qué opinas entonces, Holland? Sobre lo del cáñamo, quiero decir…

No. Resultaba evidente que no estaba interesado; al menos, no en eso. Tenía la mente en otra cosa. Qué raro, pensó Niles, mientras veía cómo su hermano atravesaba el palomar, le quitaba la rata de la mano, la acercaba a su cara y la acariciaba. Por lo general, cualquier nueva idea estimulaba considerablemente su imaginación. Por ejemplo, esa de Rasputín y el zar. Tras hipnotizar al zar (Niles), Rasputín (Russell, al que habían reclutado especialmente para la ocasión y al que habían dado el papel protagonista) había sido eliminado por un noble ruso (Holland); un precioso homicidio que incluía no solo pistolas, sino también palos y tartas envenenadas; al final el pobre Russell había tenido que salir corriendo para vomitar hasta la primera papilla. Pero esa era la idea, ¿no?, la razón de que le hubieran dejado participar en el juego. Cada verano la cueva de las manzanas era testigo de alguna escena semejante. Pero estaba bien dejar que los jóvenes se entregaran a pasatiempos tan escabrosos; eso ayudaba a que desarrollaran mentes más tranquilas y saludables —o, al menos, eso había asegurado el médico; el especialista al que habían llevado a Holland—. ¿Incluso un asesinato repulsivo? Claro que sí; cuanto más repulsivo, mejor.

Niles observaba fascinado cómo aquella mano bronceada acariciaba a la peluda rata blanca, y luego se deslizaba en un bolsillo y le ofrecía una especie de gragea para que la mordisqueara. ¿Qué le estaba dando de comer? ¿Ah, vitaminas? No, era broma, nada más que una broma. En realidad, eran píldoras Gro-Rite (píldoras Gro-Rite, para ratas grandes y sanas. Ja, ja. Dale una, apártate y… ¡bum! Alcanzará el tamaño de un mamut lanudo, como poco). Las ratas de Russell ganarían todas las condecoraciones habidas y por haber. Bueno, dijo Niles, pues él nunca había oído hablar de nada semejante. ¿Gro-Rite? Sí, claro, lo había encontrado en casa de la vecina, la señoraRowe. Tenía una bolsa entera en el garaje. Solo que la vieja lo había sorprendido llevándoselas y lo había echado de su casa, la muy…

—Y dijo que se lo iba a contar a Padre. ¿Qué te parece? —Holland lanzó una risita irónica. Con aire divertido, miró por encima del hombro hacia el campo en el que el señor Angelini seguía recogiendo heno.

—Pero ¿y qué pasa con el cáñamo? —insistió Niles, con la mente puesta en el Reino Invernal—. Has dicho que era una buena idea.

—Es buena idea —respondió Holland, lacónico—. Pero… —Aguzó el oído. Les llegó el grito de Russell Perry, que seguía jugando abajo, en el pajar. «¡Aaaaaaah! ¡Soy el Rey de la Montaña!»—. ¿Cómo vamos a llevarlo mientras él ande por ahí? Si nos ve…

—Se chivará —asintió Niles, mientras rumiaba el asunto—. Podríamos meterlo todo desde la cochera, abriendo la puerta de los esclavos desde fuera.

No hubo respuesta. La rata seguía comiendo. Holland estaba preocupado. Y era muy terco —si no quería, no quería, y fin del asunto—. Al cabo de un rato, el animal dejó de mordisquear y empezó a jadear un poco, como si estuviera agotado de tanto comer. Holland lo miraba distraídamente. Las palomas se habían calmado. Niles trató de pensar en algo más interesante que coger juncos. La pesca no era buena idea, porque Holland se aburría cuando tenía que esperar sentado a que un pez mordiera el anzuelo. ¿Se habría acabado la cerveza de raiz? Tal vez Winnie les dejara sacar el barreño esmaltado y hacer más en el fregadero de la cocina. O batir helado. Pero, ¡bah!, eso era trabajar, diría Holland; además, solo tomaban helado los domingos. O podrían subir al almacén y poner los viejos discos del abuelo Perry en el gramófono. O probar nuevos trucos de magia. Aunque esa mañana ya habían practicado un poco en secreto. El próximo mes los bomberos celebrarían el carnaval del Cuatro de Julio. ¡