Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

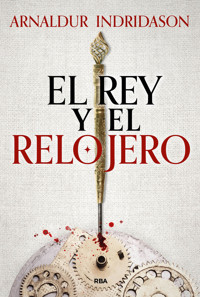

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

SECRETOS, PODER Y CULPA. EL PRIMER THRILLER HISTÓRICO DEL GRAN REFERENTE DE LA NOVELA NEGRA, ARNALDUR INDRIDASON. En Copenhague, un relojero de origen islandés repara un reloj astronómico de más de doscientos años de antigüedad en el palacio real. Allí, recibe la visita del monarca danés, Cristián VII, que, acusado de ser mentalmente inestable, ha sido apartado del trono por su propio hijo. Las charlas nocturnas entre los dos hombres se convierten en algo habitual y cada vez más confidencial, y el relojero acaba relatando el trágico destino de sus progenitores. Será entonces cuando el rey descubra de una forma descarnada lo que oculta el despiadado ejercicio del poder. Una novela trepidante ambientada en el siglo XVIII, cuando Islandia era gobernada con mano de hierro por la corona danesa. ADÉNTRATE EN EL UNIVERSO DE INDRIDASON. 18 MILLONES DE LECTORES YA LO HAN HECHO.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

PORTADILLA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

LV

Notas

Título original islandés; Sigurverkið.

La traducción de esta obra ha contado con el soporte

financiero de Icelandic Literature Center.

© del texto: Arnaldur Indridason, 2021.

Publicado gracias a un acuerdo con Reykjavik Literary Agency.

www.rla.is

© de la traducción: Fabio Teixidó, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de 2025.

OBDO439

ISBN: 978-84-9187-993-0

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

Oh, quienes con leyes injustas en su provecho obran...

Salmos de la Pasión

HALLGRÍMUR PÉTURSSON

I

El tiempo se había detenido. Nadie recordaba que el complejo mecanismo, creado para la gloria de Dios y la Virgen María hacía doscientos años, hubiera dado alguna vez las horas del día y de la noche o hubiera indicado las fases lunares o el movimiento de los astros. Antiguo botín de una guerra hace tiempo olvidada, la reliquia acumulaba polvo en un almacén del palacio de Christiansborg mientras los monarcas se sucedían uno tras otro sin que el tiempo hubiera retomado alguna vez su curso. Hubo una época en que se convocó a los mayores eruditos y a los más destacados ingenieros de todo el mundo para que examinaran el reloj y trataran de poner en funcionamiento aquella intrincada máquina del tiempo, pero todos desistieron, convencidos de que aquella obra de arte, por muy hermosa que fuera, jamás volvería a dar las horas ni a describir el movimiento de los cuerpos celestes.

Y allí permaneció hasta que llamaron a palacio a un viejo relojero, cuyo taller no quedaba lejos de la calle Holmensgade, para que examinara otro reloj de la corte. El relojero había oído hablar desde muy joven del autor de la compleja obra que se conservaba en palacio. Su maestro le había contado su historia cuando comenzó sus estudios de relojería en Copenhague. Por tanto, sabía desde hacía tiempo que el de Christiansborg no era un reloj cualquiera sino una de las obras maestras del mismísimo Isaac Habrecht, un maestro relojero suizo que vivió la mayor parte de su vida en la catedral de Estrasburgo, donde construyó un gran reloj astronómico que era admirado por todo el mundo.

Aquel reloj no solo indicaba la hora con sus manecillas sino también los días de la semana y los meses. Además, cada hora aparecían los tres Reyes Magos de Oriente, que se postraban ante la Virgen María antes de que sonara la melodía de un salmo de la época de Habrecht, ahora ya olvidado. Por encima de la escena, se erguía un gallo dorado que, con su canto y su batir de alas, anunciaba la llegada de la nueva hora. Al mismo tiempo, si el mecanismo funcionaba bien, la Luna y las estrellas orbitaban en el firmamento.

Construido en 1592, el reloj tenía algo más de dos siglos de antigüedad, y a nadie le sorprendía que los maestros relojeros de todo el mundo lo consideraran un mecanismo sobrenatural antes que una obra realizada por manos humanas.

Cuando el viejo relojero terminó su tarea, consistente en la reparación de un reloj colocado en la chimenea del despacho de uno de los secretarios del rey, deambuló por los corredores del palacio y se encaminó hacia el almacén donde le habían indicado que se encontraba el antiguo reloj de Habrecht. Su maestro, ya fallecido, había intentado ponerlo en marcha en su juventud, pero había desistido. Sin embargo, poseía una colección de dibujos, esquemas y observaciones que dejó en herencia a su discípulo y que no hicieron sino avivar aún más su interés por la valiosa pieza.

El celador del almacén escuchó en silencio su petición. Le pareció curioso que aquel hombre proveniente de la lejana Islandia mostrara interés por un reloj viejo y lo autorizó amablemente a examinarlo. El relojero se lo agradeció con humildad y caminó entre cuadros, obras de arte, botines de guerra, bustos de antiguos reyes, escudos de armas, estandartes, arreos y útiles de cetrería, hasta llegar al rincón donde se encontraba el reloj. Retiró con cuidado el paño sucio que lo cubría, procurando no dañar la obra más de lo que ya estaba.

Al destaparlo y ver el estado en que se encontraba, concluyó que no debía haber tenido miedo a estropearlo o romperlo: el gallo que con tanto orgullo había cantado desde lo alto se había caído del pedestal; las figuras que simbolizaban la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, en representación de la fugacidad de la vida humana, estaban rotas; faltaba la Virgen María y solo había un Rey Mago caminando a su encuentro; tanto la estatua de Cristo con la bandera de la victoria como la figura de la Muerte también estaban rotas, y los raíles por donde se desplazaban estaban dañados; bajo el techo de la estructura, los cimbalillos encargados de tocar el salmo estaban retorcidos y abollados. Cuando el relojero examinó el mecanismo interno, se encontró con un conjunto de engranajes y cojinetes estropeados. También recordaba que, según su maestro, algunas piezas de la obra se habían vendido a lo largo de los años, entre ellas un globo terráqueo y con él todas las representaciones de las estrellas.

El relojero limpió los raíles de los Reyes Magos y lamentó ver la obra en un estado tan deplorable. Pensó en su fallecida esposa, Margit, quien había recibido la llamada del Señor tras una breve enfermedad el verano anterior. La extrañaba cada día. Sus dos hijos se habían ido de la ciudad y rara vez venían a verlo. Se aburría estando solo en su apartamento, situado encima de su taller, donde pasaba los días, sin preocuparse mucho de las andanzas del mundo. La relojería era su vida y su pasión, hasta el punto de que apenas tenía tiempo para hacer otras cosas. Tanto era así que había terminado forjándose una excelente reputación como maestro relojero y seguramente no lo habrían llamado al palacio de Christiansborg para reparar los relojes reales si no fuera por aquel prestigio. Y no es que se jactara de ello. Antes al contrario, su fama lo hacía trabajar con un esmero todavía mayor. El renombre era un bien preciado, lo sabía por la amarga experiencia que había vivido en su Islandia natal.

Mientras contemplaba ensimismado aquella visión, que no hacía sino deshonrar a Habrecht, el mayor relojero de su tiempo, y trataba de desentrañar el funcionamiento de aquel intrincado mecanismo, un extraño pensamiento invadió su mente: la idea de intentar que el reloj exaltara de nuevo el espíritu humano.

Su propia idea lo sorprendió. Si bien nadie había cuestionado nunca su talento ni sus conocimientos sobre aquellas delicadas máquinas del tiempo, no se consideraba apto para reparar una obra tan sublime. Sin embargo, una voz le susurraba al oído que, ahora que los años comenzaban a pesar, tal vez ese debía ser su cometido. Mientras aquella idea revoloteaba por su cabeza, le pareció estar viviendo una experiencia mística. Su cuerpo se estremecía y su corazón palpitaba con una emoción que no había experimentado jamás. Finalmente, se rindió a la evidencia de que estaba teniendo una revelación.

Así fue como Jón Sívertsen, el relojero islandés al servicio de la realeza danesa, comenzó a hacer frecuentes visitas al almacén de las antiguas posesiones reales. Caminaba entre blasones y jaulas de halcones hasta llegar a la obra de Habrecht y allí se sentaba para intentar restaurarla. El celador le había concedido permiso por iniciativa propia, considerando que dejar pasar a un simple relojero no entrañaba ningún peligro. Además, si el relojero lograba su propósito, también sería un triunfo suyo. Y si no lo conseguía, el reloj seguiría siendo el mismo trasto de siempre. Jón acudía al palacio por las tardes, después de cerrar su taller. Trabajaba a la luz de las velas cuando anochecía y, en invierno, se ponía dos abrigos para soportar el frío.

Una noche, casi a finales del Adviento, sucedió que su majestad, el propio rey Cristián VII, cuyo interés por la heráldica era bien conocido, entró en el almacén del majestuoso palacio de Christiansborg. Iba solo, sin su peluca ni su maquillaje, y vio a Jón Sívertsen inclinado sobre el reloj de Habrecht, sentado en un pequeño taburete de madera. El relojero estaba tan absorto en su labor que no se percató de la presencia del monarca hasta que este se situó justo detrás de él. Pensando que tal vez sería el celador, Jón se sobresaltó y estuvo a punto de caerse al suelo al darse cuenta de quién era. Alguna vez había visto al rey cabalgar con gran pompa por las calles de Copenhague y lo reconoció de inmediato. Paralizado junto a su taburete, Jón inclinó la cabeza todo lo que pudo, como un condenado a muerte, sin atreverse a levantar la vista.

—¿Quién eres? —preguntó el rey, vestido con una camisola de noche y una bata de terciopelo. Desprendía un leve olor a vino de Madeira.

—Disculpe... Jón... Mi nombre es Jón Sívertsen, su honorable excelencia —balbuceó el islandés, con la cabeza pegada al pecho.

—¿Y qué haces aquí si se puede saber?

—Soy... soy relojero, su majestad, y estoy... reparando... A veces vengo para intentar reparar...

—¿Este reloj? —concluyó el rey al ver que el relojero parecía haberse quedado sin palabras.

—Sí, su majestad.

—¿Y qué es este trasto? —preguntó el rey, sacando un pañuelo perfumado de su bata y llevándoselo a la nariz.

—Es una obra de Habrecht, excelencia.

—¿Habrecht?

—Un relojero suizo, majestad.

—¿Y eso en qué nos concierne? —preguntó el monarca, como en nombre de toda su línea ancestral, que se remontaba a Gorm el Viejo y Harald Diente Azul.

—Bueno, este reloj... pertenece por derecho a su señoría —tartamudeó Jón—. Su majestad... es el dueño.

—Hum —murmuró el rey, que ignoraba el alcance de todas sus posesiones. Examinó la obra y estudió con la mirada a aquel relojero que seguía ante él, con la cabeza agachada. Pensó en el vino de Madeira que le estaba esperando en sus aposentos.

—¿Quién te ha pedido repararlo? —preguntó.

—Nadie, majestad —respondió Jón.

—¡¿Nadie?!

—No, majestad. Yo... sabía que el reloj se hallaba guardado en su almacén, o mejor dicho, que formaba parte de su colección, señoría, y... y... pensé que tal vez podría arreglarlo.

—¡Qué insolencia! ¿Por qué nadie me ha informado? ¡¿No debería haberlo hecho alguien?!

—Pensé que a lo mejor el celador del almacén, su majestad, le habría...

—¡¿No serás un ladrón?! ¿Estabas robando piezas de este reloj?

El rey observó detenidamente a Jón Sívertsen, que parecía estar rogando con la mirada que lo encadenaran. Se fijó en su ropa humilde, sus hombros caídos, su delantal de cuero que cubría una leve barriga, sus finas manos de relojero con las uñas sucias, su enorme cabeza pegada al pecho. No había levantado la mirada ni una sola vez durante su conversación.

—Excelencia... No soy un ladrón... Este reloj fue construido para la gloria del Señor, vuestra digna majestad —se atrevió a murmurar Jón—. Solamente me preguntaba si sería capaz de hacerlo funcionar de nuevo. Eso es todo, alteza.

El rey vaciló al oír nombrar al Señor en medio de sus colecciones.

—Ah, bueno —respondió finalmente mientras agitaba su pañuelo perfumado hacia el reloj de Habrecht, como dando su consentimiento para que Jón continuara con su labor. Seguidamente se marchó, dando pasos tan suaves como el terciopelo de su bata.

II

Así fue como Jón Sívertsen, nombre que había adoptado en Dinamarca, siendo originario de la región de Breiðafjörður, en el noroeste de Islandia, se convirtió en el relojero personal del rey y recibió el encargo de revivir el hermoso reloj de Habrecht. Después de su encuentro con el monarca, y sin comprender por qué el rey no lo había mandado decapitar en el acto, decidió dedicar todo su esfuerzo a la magnífica obra del relojero suizo, dejando a un lado cualquier otra tarea. Ya no tenía por qué colarse en el palacio de Christiansborg por las tardes al cerrar el taller. Simplemente entraba por la puerta de servicio que daba acceso a las cocinas.

El celador se enteró de la visita de su majestad y, a partir de entonces, se refirió al almacén en términos más dignos y procedió a llamarlo «galería de colecciones», ya que albergaba, de hecho, un conjunto de obras de arte de notable interés. Mandó despejar un camino dentro de la sala para facilitar el acceso al reloj y dispuso un espacio de trabajo equipado con una mesa, un banco de herramientas y una buena iluminación. Le dijo a Jón que no dudara en hacerle saber si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera, y él se la proporcionaría con la mayor diligencia. Agregó que, si volvía a reunirse con el rey y sobrevivía a su encuentro, tal vez podría mencionarle que su leal celador había estado a su servicio durante mucho tiempo y había atendido su trabajo con una fidelidad y un esmero que iban más allá de las meras obligaciones de su cargo.

Jón procedió a desmontar minuciosamente el reloj de Habrecht, pieza por pieza, catalogando cada componente y describiendo tanto su función como su ubicación dentro del artefacto. El reloj estaba compuesto por una serie de capas de intrincados engranajes y complejos mecanismos que debían trabajar en armonía para que los Reyes Magos pudieran hacer sus reverencias y el gallo batiera sus alas. Jón no tardó en descubrir que faltaban algunos elementos fundamentales y recordó las palabras de su antiguo maestro, quien le había mencionado que algunas partes se habían vendido con el paso del tiempo. Cuando informó al celador, a este le pareció haber oído que algunos de sus predecesores habían vendido alguna pieza y se comprometió, no sin cierta vergüenza que sugería una posible implicación personal, a investigar si existían registros de tales transacciones en los archivos reales.

Así ocurrió que el rey, en una noche de aburrimiento, se acordó del relojero islandés con quien había hablado en la sala donde se guardaban escudos de armas y otras reliquias de la monarquía danesa. Tras haber consumido buena parte de su botella de vino de Madeira, se preguntó cuánto habría progresado el artesano en su empeño de hacer que el reloj funcionara de nuevo para la gloria del Señor. Vestido con su bata de terciopelo, recorrió los pasillos del palacio y, a pesar de la avanzada hora, encontró a Jón Sívertsen inclinado sobre la obra de Habrecht. El relojero, que esta vez sí estaba prevenido de la llegada de su majestad, se levantó al oír unos pasos en la puerta y se quedó inmóvil junto al reloj, con la cabeza agachada.

El rey contempló la obra en silencio, sosteniendo con una mano su botella de vino y, con la otra, un pañuelo perfumado que mantenía bajo su nariz. Examinó el sinfín de componentes que Jón había desmontado y dispuesto sobre su mesa de trabajo: discos, tornillos, pesas y engranajes de distintos tamaños. Seguidamente, se dirigió a su humilde sirviente.

—¿Cómo va el trabajo?

—No hay muchos avances, majestad —respondió Jón con firmeza.

—Vaya. ¿Necesitas algo? —preguntó el rey.

—Faltan piezas, señoría. Me resulta difícil reunirlas todas.

—¿Cómo es posible que falten piezas?

—Se han ido vendiendo con el paso de los años, majestad —respondió Jón.

—¡Qué demonios! ¿Y?

—Y no sé si voy a poder ensamblar el reloj sin ellas, señor.

—¿Qué piezas faltan? —preguntó el rey, consternado.

—Bueno, excelencia, puedo empezar mencionando a la Virgen María, la figura que debería estar aquí —dijo Jón señalando a los raíles por donde debían desplazarse los Reyes Magos—. No la encuentro por ninguna parte. Le podría mencionar muchas más piezas, majestad, que quizás desaparecieron durante el tiempo en que el reloj estuvo en posesión del boticario de la ciudad. Incluso puede que fueran empeñadas, excelencia.

El rey bebió un trago de vino y contempló la obra de Habrecht. Se había estado informando sobre el famoso relojero suizo y había constatado que todo lo que Jón le contó era cierto. Habrecht era único en su gremio y, ciertamente, su obra maestra, el reloj astronómico de la catedral de Estrasburgo, era considerada una maravilla de este mundo. También descubrió que el reloj que estaba ahora en su poder había sido parte de un botín obtenido por Dinamarca durante la gran guerra lidiada contra los malditos suecos. Originalmente conservado en el palacio de Gottorp, en el ducado de Schleswig, conquistado por su bisabuelo, el rey Federico, lo trasladaron a Copenhague y fue vendido en varias ocasiones antes de regresar a las colecciones reales del palacio de Christiansborg. También le habían informado de que aquel reloj era una especie de réplica del de Estrasburgo, aunque, evidentemente, de menores pretensiones y mucho más pequeño; una miniatura excepcional. Otro reloj similar, una suerte de obra gemela, había sido fabricada nada menos que para el papa Sixto V de Roma con la bendición del Señor. El rey miró fijamente a Jón Sívertsen. Ahora era consciente de que la obra guardada en su palacio era un objeto más que notable, cosa que el relojero sabía mejor que nadie.

—¿Cuál era tu nombre? —preguntó el rey.

—Jón Sívertsen, majestad.

—¿Sívertsen? Esperemos que no sea un nombre sueco.

—No, excelencia.

—¿De dónde eres, entonces? —preguntó el rey.

—De Islandia, majestad.

El rey frunció el ceño. Los islandeses lo exasperaban con sus continuos ruegos e impertinencias. Por un momento, seguramente debido a los efectos del vino de Madeira, se le olvidó por qué Islandia pertenecía al reino de Dinamarca. Recordaba vagamente antiguos tratados establecidos en siglos pasados, tal vez en la época en que la corona danesa incorporó a Noruega y, con ella, otras tierras remotas como Islandia y Groenlandia. El rey prefería sin duda las colonias más meridionales, como Tranquebar, en el océano Índico, o las islas de las Indias Occidentales. Sin embargo, Grímur Thorkelín, el archivero de los documentos secretos de la casa real y gran erudito, era islandés y el rey recordaba que sus compatriotas, sobre todo los estudiantes, habían defendido estoicamente las puertas de la ciudad de Copenhague a lo largo de los siglos, enfrentándose tanto a los malditos suecos como a los malditos ingleses, por lo que no tenía para ellos sino palabras de reconocimiento.

—Les estamos muy agradecidos —le dijo a Jón Sívertsen—. Entonces, ¿eres de ascendencia danesa?

—No, excelencia. Al igual que otros de mis compatriotas, me cambié el nombre poco después de llegar a Copenhague para que a la gente de aquí le resultara más fácil pronunciarlo.

—¿Cómo se llamaba, entonces, tu padre?

—El nombre de mi padre era Sigurður, majestad.

—¿Sigurdor? —repitió el rey con un marcado acento danés—. ¿Y quién era?

—Era de Breiðafjörður, señoría. Y con la venia de su majestad, le diré que no conocí nunca mejor hombre que mi padre. Más justo y más honesto.

—Hum —murmuró al rey con cierto tono de burla, pues él no guardaba un recuerdo así de su propio padre—. Vaya. ¿Y qué más puedes contarme de ese santo?

Jón titubeó.

—¿Es que no me vas a contestar? —insistió el monarca.

—Con mis más humildes disculpas, señoría, preferiría no abordar ese asunto.

—¿Asunto? ¿Qué asunto? —preguntó el rey—. ¿Qué pasó con tu padre?

Jón no contestó inmediatamente, lo que al monarca le pareció una insolencia intolerable.

—¡Responde! —exclamó casi gritando a Jón Sívertsen, asombrado ante la falta de reacción del relojero.

—Ocurrió durante el reinado de su padre, majestad —contestó Jón, vacilante—. Con mis más humildes disculpas, su excelencia —continuó, permitiéndose por fin levantar la cabeza y mirar al rey a los ojos—, su padre mandó decapitar injustamente al mío, acusado de fornicación y usurpación de paternidad, en Breiðafjörður, en mi tierra, Islandia.

El rey arqueó las cejas.

—Y su ama de llaves, no menos inocente, también fue condenada a muerte, majestad. Su padre la mandó ahogar.

III

Al rey Cristián VII le dio un arrebato de ira y reaccionó como solía hacerlo cuando se enfurecía con sus consejeros y sirvientes, soltando una risa estridente. Las palabras de aquel miserable relojero, que acusaban a su alteza Federico V, su propio padre, de haber mandado ejecutar a gente inocente, lo habían dejado tan ofuscado que no sabía si golpear la cabeza de Jón con su botella de vino o llamar de inmediato a los guardias para que lo despellejaran. Era la mayor insolencia que había escuchado en todo su reinado. ¡Maldito islandés! ¡Relojero del demonio!

—¡Esto es... alta traición! —exclamó finalmente, fulminando con la mirada a Jón Sívertsen, que había vuelto a agachar la cabeza y se miraba el regazo, preparado para lo peor. El rey levantó la botella medio vacía, como si quisiera arrojársela a la cabeza, pero dejó caer el brazo. La curiosidad lo había detenido en pleno acceso de furia.

—¿Cómo te atreves a decir que eran inocentes? —preguntó el rey.

—Tenga a bien perdonarme, excelencia, que hable de esta manera, pero no hicieron nada para merecer la muerte, señoría. Mi padre nunca podría haber hecho ningún mal, majestad —respondió Jón—. Y su ama de llaves todavía menos.

—¡Tonterías! —gritó el rey—. Eso dicen todos cuando se les va a cortar la cabeza. ¡Sigue trabajando! Puedes darle gracias al Señor —dijo agitando la botella hacia el viejo reloj— de que no te envíe... ¡de que no te envíe directo a la prisión de Stokhuset por infamia! ¡A Stokhuset, digo!

Dicho esto, el rey se dirigió furioso hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino y volvió a acercarse al relojero.

—¡¿Usurpación de paternidad?!

—Mi padre le pidió a otro hombre que reconociera como suyo a un hijo que había tenido, señoría —explicó Jón—. Ese fue su único crimen, majestad.

El rey emitió un gruñido y propinó una bofetada a Jón Sívertsen antes de marcharse. El relojero se quedó allí, más desconcertado ante su propia osadía que ante cualquier otra cosa. Nunca habría mencionado aquel asunto si no hubiera sido por la insistencia del rey. Se preguntaba qué lo habría impulsado a expresarse de esa manera. Hundido en su taburete, frente al reloj estropeado, se arrepentía de su comportamiento. ¿Cómo se podía haber permitido cuestionar los actos del venerable padre de Cristián VII, rey de Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las islas Feroe, señor de Schleswig-Holstein y otros territorios remotos de los mares del sur cuyos nombres ni siquiera conocía?

No hallaba consuelo en el hecho de haber dicho la verdad. Esas no eran formas de dirigirse a un rey, salvo tal vez en tiempos de revueltas o revoluciones. Sin embargo, nada estaba más lejos de las intenciones de Jón Sívertsen, antes llamado Jón Sigurðsson, que rebelarse contra su soberano.

Durante los días siguientes, Jón apenas se atrevía a entrar en el palacio a través de las cocinas por miedo a encontrarse con el rey y decirle sin querer alguna insensatez. Caminaba pegado a las paredes, procurando no llamar mucho la atención, hasta llegar a la galería, donde continuaba desmontando el reloj y haciendo inventario de sus piezas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Su intención era averiguar cuáles faltaban y cómo se ensamblaban entre sí las que todavía quedaban. Poco a poco fue entendiendo algunos mecanismos y desentrañando la lógica de su compleja estructura. Para ello no contaba más que con su propio ingenio, lo que había leído en los libros y el legado de notas y dibujos que su antiguo maestro le había dejado cuando él mismo trató de reparar el reloj hacía mucho tiempo. A veces Jón soñaba con visitar la catedral de Estrasburgo para admirar la obra maestra de Habrecht, por si pudiera serle útil para su trabajo, pero enseguida se recordaba a sí mismo que un pobre hombre como él difícilmente podría hacer semejante viaje en algún momento de su vida. Probablemente nunca.

Y así transcurrieron días y semanas sin que el rey volviera a visitar a Jón. Con ayuda del celador, pronto logró recuperar algunas de las piezas que habían sido vendidas. Muchas de ellas se hallaban en una botica de la calle Købmagergade, como el enorme disco, ya bastante deteriorado, donde se mostraban los días del año. Sin embargo, había otras piezas que debía reconstruir, como las figuras que simbolizaban las etapas de la vida humana. Jón, tan habilidoso con el hierro como con la madera, planeaba recrearlas él mismo a partir de los fragmentos que quedaban.

Una vez, antes de la medianoche, poco después de Año Nuevo, Jón estaba a punto de marcharse a casa cuando oyó unos pasos en la entrada de la galería. Intuyó que se trataba del rey Cristián VII y, en efecto, su majestad no tardó en aparecer junto al reloj. Desprovisto de cualquier accesorio palaciego, vestía su habitual camisola, con su cabellera blanca revuelta, colorete en las mejillas y sus prominentes dientes amarillentos, que acababan de masticar los restos de un ciervo de Selandia. El animal había sido cazado por el príncipe heredero, su hijo, en los campos nevados de Sorø. Cristián VII llegaba de las cocinas, donde solía entrar por la noche para dar un bocado antes de dormir. De figura delgada y movimientos suaves, su rostro era alargado y de nariz afilada. Tenía los ojos saltones y unos labios finos, casi femeninos. Jón Sívertsen había oído decir que había tenido una infancia difícil porque su padre, el rey Federico, solía imponerle severos castigos por nimiedades.

El rey, con una botella de vino tinto que se había llevado de las cocinas, se detuvo a observar los elementos del reloj que Jón había distribuido meticulosamente por la mesa, el suelo, los estantes y los alféizares. El relojero permanecía inmóvil mientras el monarca paseaba la mirada por las piezas. «Hum», murmuró el rey antes de dar un trago de vino y quitarse de los dientes un resto de carne con la uña del dedo meñique.

Jón se mantenía a un lado, mirando a su soberano de soslayo, algo incómodo al verlo deambular con ese aspecto por la galería. Era bien sabido que Cristián VII carecía de autoridad en su reino, y que así había sido durante mucho tiempo. Hacía años había cedido su poder a su médico personal, un alemán que fue amante de su esposa, la reina Carolina Matilde. Jón no recordaba el nombre de aquel médico a pesar de que aquella historia terminó en desastre: el médico fue decapitado y Carolina Matilde, bendito sea su recuerdo, fue enviada al exilio. El príncipe heredero, Federico, medio hermano del rey, tomó las riendas del reino, pero la paz no duró mucho porque hubo una segunda revolución en palacio y otro Federico, el hijo de Cristián, se convirtió en regente de Dinamarca a la edad de diecisiete años. Según los rumores, el rey que ahora se mondaba los dientes ante el reloj de Habrecht tenía una enfermedad mental. Estaba loco, si Jón lo había entendido bien. El monarca llevaba mucho tiempo casi aislado en el palacio de Christiansborg y su función se reducía a firmar leyes.

—¿Qué interés tienes en este reloj? —preguntó el rey, como si su última conversación nunca hubiera tenido lugar.

—Mis más humildes disculpas, señoría, pero no entiendo a qué se refiere —susurró Jón—. Perdone, vuestra merced, mi ignorancia.

—¿Por qué piensas que eres tú quien debería repararlo? —preguntó el rey—. Justamente tú. ¿Por qué tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?

—Algo sé de relojería, señoría —respondió Jón con modestia—. He dedicado toda mi vida a estudiar la mecánica del tiempo.

—Eso ya lo sé, buen hombre —dijo el rey, contrariado al ver que Jón no estaba entendiendo sus preguntas—. Muchos otros saben reparar relojes, pero no se han tomado la molestia de venir a palacio para arreglar este. ¡¿Por qué diablos tú sí?!

Jón entendió por fin lo que el rey quería decir con su pregunta, lo cual le causó ciertos apuros. En verdad, ni él mismo sabía exactamente por qué aquel reloj, completamente ajeno a su vida, había captado su interés. Al principio, solo lo movió la curiosidad, pero, al tenerlo delante, vivió una especie de revelación. Incapaz de hallar otras motivaciones, apenas sabía cómo responder a la pregunta del monarca.

—Para ser honesto, lo ignoro, alteza —balbuceó Jón al ver que el rey estaba a punto de enojarse como en su última visita—. En mi juventud, durante mis estudios de relojería, analicé la obra de Habrecht y mi maestro me contó que, entre las posesiones de la corona, había un reloj fabricado por él que llevaba mucho tiempo estropeado y nadie había conseguido poner en funcionamiento. Mi maestro lo había intentado, como otros grandes relojeros, pero terminó desistiendo. Cuando lo tuve frente a mí... sentí que era mi deber repararlo. Quizás me influyó lo que me dijo hace tiempo en Breiðafjörður un poeta y explorador llamado Eggert Ólafsson. Él fue quien primero me habló de la obra maestra de Habrecht en Estrasburgo.

—¿Tu deber? —resopló el rey.

—No podría expresarlo mejor, excelencia.

El rey se rascó la cabeza con el cuello de la botella.

—¿Hay muchos relojes como este en Islandia? —preguntó el rey. Las únicas noticias que le habían llegado de aquella colonia septentrional guardaban relación con erupciones volcánicas, terremotos y hambrunas. Hacía diez años, media isla fue devastada por una gran erupción volcánica* que dio paso a una terrible época que los islandeses llamaban las «calamidades de la niebla», o algo parecido. La mortandad fue tal que durante años la colonia apenas reportó beneficios y en la cancillería consideraron la idea de trasladar a Dinamarca las pocas almas miserables que todavía malvivían en la isla, un traslado que se habría hecho por el bien del propio pueblo islandés, para poner fin a su calvario en aquella tierra perdida en el norte del océano.

—No, su majestad, los relojes escasean en nuestra isla —respondió Jón Sívertsen—. Contamos las horas de otra manera.

—Entonces, ¿un relojero no tendría trabajo allí?

—Si me permite, majestad, desde que terminé mis estudios, solo he trabajado en Copenhague —respondió Jon.

—Hum —murmuró el rey mientras estudiaba con la mirada a su humilde sirviente antes de girarse hacia las piezas del reloj. Pensó en Islandia, una tierra que ni él ni ninguno de sus antecesores había pisado. Sabía que nunca visitaría aquella isla remota. No quería saber nada del frío ni de todas aquellas penurias causadas por las inclemencias del tiempo. Había oído las historias más increíbles sobre gente que vivía en miserables chozas de turba, medio enterradas en el suelo. También decían que el hedor que desprendían los islandeses no era de este mundo. El mero pensamiento le hizo llevarse a la nariz su pañuelo perfumado.

—¿Sabes que desobedecer o insultar a un rey se castiga con la pena capital? —dijo finalmente—. Hablar de un monarca del modo en que lo hiciste. Se trata de un delito de traición. De alta traición.

—Su alteza tenga a bien perdonarme, yo no... no quise... decir nada que pudiera ofender a su señoría. Ni a su reinado.

—¿Por qué dices que eran inocentes? —preguntó el rey.

—¿Cómo dice, majestad?

—Tu padre. ¿Por qué sostienes que era inocente?

Jón no sabía qué responder. No sabía adónde lo podía llevar aquella conversación. Le daba miedo dónde podía terminar. Lo último que quería era desatar de nuevo la ira del rey, así que se limitó a guardar silencio con la cabeza agachada contra su pecho, sin atreverse a respirar.

—¿Es que no piensas contestarme? —gruñó el rey, dándole a Jón Sívertsen una brusca bofetada.

—Le pido mis más humildes disculpas, majestad, pero mi padre era inocente —gimió Jón—. Lo era, señoría. Mi padre fue condenado al castigo más severo en virtud de las leyes recogidas en un código llamado Stóridómur, el «Gran Tribunal», pero él...

—Tu padre infringió la ley y mereció ser decapitado —interrumpió el rey—. Si puedes convencerme de lo contrario, relojero, te ahorraré la prisión o algo peor.

Jón levantó la mirada y comprendió que el rey hablaba en serio.

—Excelencia...

—Debes saber que no a todo el mundo se le presenta esta oportunidad.

—Pero...

—No pierdas el tiempo con divagaciones —dijo el rey con impaciencia.

—Yo... no sé ni por dónde empezar, señoría —balbuceó Jón Sívertsen—. Supongo que todo empezó con la muerte de mi amada madre. Ella ya había advertido a mi padre, pero...

IV

Cuando lo inevitable era ya inminente, Sigurður no se separó del lecho de su esposa enferma. Cada vez que la escuchaba respirar, le parecía que su condición empeoraba. Helga había pasado todo el día delirando y él había permanecido a su lado secándole el sudor de la frente y ayudándola a beber agua. Era lo único que podía tragar. Todo indicaba que su mujer estaba viviendo sus últimos momentos.

Su estado se había deteriorado gravemente. Se había mantenido en pie todo el tiempo que le permitieron sus fuerzas, tal era su empeño en seguir viviendo, pero, en cuanto la acostaron, su salud decayó rápidamente y todo empezó a apuntar en una sola dirección. Sumido en la conmoción y la tristeza, Sigurður fue testigo de los devastadores efectos de la enfermedad, mientras que Helga se enfrentó a su destino con estoicismo, sin perder la fe en el Señor y en la promesa de una vida mejor en el Reino de los Cielos. Fue una dura experiencia tanto para sus hijos como para el personal de la casa. Todos la vieron perder la salud en pocas semanas hasta quedar sumida en el sopor, entre delirios y jadeos. La muerte dejaba su huella en el rostro de Helga mientras yacía en el lecho conyugal, con la cabeza inclinada hacia atrás y la boca abierta, próxima a su último suspiro.

A Sigurður le sorprendió que, en medio de su agonía, Helga quisiera recordar una vieja cuestión que nunca mencionaron desde que él le pidió el matrimonio. Ella siempre la había tenido presente y, ahora que su tiempo se agotaba, quería pedirle que se retractara de algo que hizo en el pasado.

—Quiero que recuerdes —susurró exhausta— que te lo advertí. Yo no quería hacerlo así. No quería que nuestro matrimonio se construyera sobre una mentira...

—Helga, no te tortures —dijo Sigurður—. Lo hecho hecho está. No tienes que preocuparte. Más bien, intenta descansar.

—Ten cuidado —susurró Helga—. Debes ir con cuidado.

—¿Por qué te preocupas ahora por eso? Mi amor, deja de pensar en ello.

—Nunca debimos... nunca debimos habernos casado —gimió Helga antes de caer en un sueño profundo.

Él conocía las circunstancias de Helga cuando se casaron. Ella misma se lo explicó todo. Le contó que su padre no le había permitido casarse con el padre del niño que llevaba en su vientre. Su confesión lo sorprendió, pues todavía no se le notaba el embarazo y no se le había ocurrido pensar que podía haber estado con otro hombre. Había oído rumores, pero no solía hacer caso de los chismes.

—Soy impura —le susurró junto al muro de la iglesia de Saurbær.

—¿Qué quieres decir? —le preguntó él.

—He cometido un delito de fornicación. O de promiscuidad. No sé cómo lo llaman. Estoy encinta.

En aquellos días, Sigurður se dedicaba a reparar la antigua iglesia de Saurbær, en la costa de Rauðisandur. El pastor le había pedido ayuda para reconstruir las paredes de turba y arreglar el techo de madera, dañado por las inclemencias del invierno. Sigurður no sabía que Helga estaba de visita en casa de su tía, en Saurbær, hasta que la vio entrar en el cementerio. Ella lo saludó y él intentó sacudirse un poco la suciedad. Estaba cubierto de tierra después de haber extraído unos bloques de turba de las marismas cercanas y cortarlos en terrones.

Helga había ido para proponerle que se casaran y trató de escoger bien sus palabras a la hora de explicarle su situación. Se había quedado embarazada de uno de los trabajadores de Jón, su padre, y el empleado, cuyo nombre era Gunnar, le había pedido a su patrón la mano de su hija. El encuentro entre los dos hombres fue breve, pues Jón, tajante, le dijo que aquello nunca ocurriría. Helga, entonces, le confesó a su padre que estaba embarazada y Jón montó en cólera, profiriendo todo tipo de insultos. Gunnar corrió con peor suerte: lo expulsaron de la casa y lo obligaron a abandonar la región.

Sigurður escuchó en silencio las palabras de Helga. Solo conocía a Gunnar de oídas. Sabía que era un hombre con arrojo pero de familia pobre, lo cual explicaba sin duda por qué el padre de Helga lo había rechazado desde el principio. Sigurður sabía que Helga tenía más pretendientes en la región. Él no era el único. Y no era estúpido. Ahora la tenía delante explicándole el apuro en que se encontraba. La había deseado durante mucho tiempo y sabía que a ella no le era indiferente. Se conocían desde la infancia, ambos habían nacido y crecido en la misma región, y él la había cortejado desde que eran jóvenes. Se habían visto en el valle de Sauðlauksdalur, en la bahía de Örlygshöfn, y hacía un tiempo le había hablado de esponsales. Ella no le había prometido nada, pero tampoco lo descartaba. Puede que Sigurður, no muy ducho en el arte de las palabras, se hubiera mostrado algo torpe. Simplemente le dijo que llevaba mucho tiempo deseando que fuera su esposa.

Tal vez Gunnar había sido más elocuente y la había cautivado de algún modo que Sigurður no alcanzaba a entender.

—Nunca es demasiado tarde para arrepentirse —dijo Helga con la mirada perdida en la arena rosada de Rauðisandur—. Debería haberte prestado más atención. Si aún deseas casarte con esta mujer venida a menos, acepto ser tu esposa.

—¿Y el niño? —preguntó Sigurður.

—¿Qué quieres decir?

—Me refiero a la paternidad.

—Eso no es asunto de nadie —dijo Helga.

—¿No sería mejor si digo que soy el padre?

—No lo veo necesario.

—Creo que es lo más conveniente —insistió Sigurður—. Así no daremos pie a ningún rumor. Lo reconoceré como mío y tú recuperarás el honor. No quiero que se hable mal de ti y esta me parece la única manera de evitarlo.

Helga negó con la cabeza.

—Eso sería mentir.

—Lo sé —admitió Sigurður.

—De eso no puede salir nada bueno —le advirtió Helga—. De suplantar al padre del niño. No quiero que hagas una cosa así por algo que ha sido culpa mía.

—Dudo que tu padre comparta tu parecer.

—No tienes por qué complacerlo.

—Lo haré por mí —dijo Sigurður.

Caminó hacia ella, todavía cubierto de tierra, y la besó.

—Entonces, ¿tu relación con Gunnar ha terminado? —le preguntó.

—Sí, se acabó —respondió Helga.

Al cabo de tres días, Sigurður fue a pedir su mano en matrimonio, confiando en que iba a ser bien recibido. Tanto el padre como los tíos de Helga, patrones de pesca y granjeros de Hænuvík, vivían con cierta opulencia y no estaban exentos de arrogancia. Sigurður no era el primero que hablaba con ellos para pedir la mano de Helga. Sin avisar de su llegada, se presentó vestido con una casaca y una levita impecables, a lomos de un buen caballo. De camino, había practicado su discurso: amaba a Helga desde hacía tiempo y podría cuidar bien de ella porque, como bien sabía su padre, era un granjero próspero, con servicio doméstico, vacas lecheras y buenas ovejas. Era un hombre formal, cristiano, que sabía leer y escribir y no estaba prometido.

Así pretendía hablar con aquellos hermanos, dispuesto a no dejar que ninguno de ellos lo menospreciara. Eran conocidos por su virilidad y su tenacidad desde que se establecieron en el negocio de la pesca. Sigurður había tratado con ellos alguna vez y sabía que eran hombres justos que cuidaban de los suyos. Era un privilegio trabajar en su finca. Eran prácticos en los negocios, no mostraban piedad si se consideraban agraviados y no permitían que nadie los engañara. No hacía mucho, un comerciante danés de la cooperativa Hörmangarafélag, en Vatneyri, había intentado estafarlos y los tres fueron a por él, lo sacaron de su casa delante de toda su familia y lo llevaron a la orilla del mar, donde casi lo ahogaron.

El padre de Helga y uno de sus hermanos regresaban de pescar tiburones y estaban en la orilla, destripando las capturas. Habían pescado seis hermosos ejemplares en las aguas de Breiðafjörður. Los hombres levantaron la vista cuando vieron a Sigurður llegar a caballo y bajarse de la silla para saludarlos. Sigurður ya había percibido desde lejos el olor del aceite que extraían en la playa. Los hermanos obtenían muy buenos beneficios de la pesca del tiburón. El aceite que extraían de su hígado era muy demandado en toda Europa debido a sus aplicaciones en iluminación, y sus actividades no habían hecho más que crecer. Sigurður había oído que era precisamente el cálculo del precio del aceite lo que había provocado la disputa con el comerciante danés.

Sigurður se quitó el sombrero y se escupió en la palma de la mano para alisarse el pelo antes de preguntarles dónde y cómo habían pescado los tiburones. Ya había faenado con ellos en numerosas ocasiones. Lo valoraban mucho y siempre le pagaban una parte y media, en reconocimiento a sus buenas habilidades. Al cabo de un rato, Sigurður abordó la cuestión sin rodeos. Conscientes de su interés por Helga, los hermanos sabían que había ido para pedir su mano en matrimonio. Lo conocían bien y estaban seguros de que podría ofrecerle un buen hogar. Sigurður los trataba de igual a igual. Ellos escucharon atentamente su discurso y, cuando concluyó su pedida de mano con un amén, le respondieron que no tenían ninguna objeción y sugirieron que la boda se celebrase lo antes posible. No había por qué esperar. De hecho, ellos mismos ya habían considerado hablar con él para proponerle el acuerdo.

—¿Ah, sí? No sabía que...

—Asumo que te ha explicado su condición —interrumpió Jón, el padre de Helga—. Por eso debemos apresurar las cosas.

Sigurður asintió.

—Estoy al corriente —confirmó—. Lo hemos hablado.

Los hermanos intercambiaron una mirada.

—¿Podemos acordar una boda dentro de dos semanas? —preguntó Grímólfur, el hermano de Jón, antes de hundir su cuchillo en uno de los tiburones y dejarlo clavado en el animal.

Sigurður se volvió hacia Jón.

—Helga me dijo que habías rechazado al padre del niño.

—¿Sabes quién es? —preguntó Grímólfur, conocido por tener un carácter difícil, perder el control fácilmente y actuar de forma impredecible. Era quien había propuesto las medidas tomadas contra el comerciante danés.

—Mencionó a un tal Gunnar, que hasta hace poco era un empleado de vuestra granja.

—No la dejaba en paz —dijo Jón antes de arrojar un escupitajo en los guijarros de la playa—. Luego vino a mí como un perro para pedir su mano. Se pensaba que todo estaba hecho. La había dejado preñada y lo único que debíamos hacer era pedirle a Dios que los bendijera para toda la eternidad.

Los hermanos resoplaron con desaprobación.

—Gunnar no es un hombre adecuado para ella —dijo Jón.

—Es ridículo que se piense digno de Helga —añadió Grímólfur, respaldando a su hermano.

—Sin embargo, no tenemos nada en contra de tu pedida de mano —convino Jón mientras cogía una piedra de la orilla y empezaba a afilar su cuchillo con pequeños golpes—. Unir nuestras familias sería provechoso para ambos.

—Sobre todo para ti —añadió su hermano sonriendo con sorna hacia Sigurður.

A Sigurður no le agradó el comentario, pero prefirió no contestar. Su relación con Helga iba más allá de cualquier posible negocio.

—No estamos dispuestos a que la gente piense que vuestro matrimonio es un arreglo para encubrir su desliz con ese desgraciado. Si deseas casarte con ella, tendrás que reconocer al niño como tuyo —exigió Jón—. No nos oponemos a vuestra unión, pero esa es la condición que debes aceptar.

—Contaba con ello —dijo Sigurður agarrando las riendas de su caballo y montándose en la silla—. Digamos, entonces, dentro de dos sábados. Buena suerte con el tiburón.

Sigurður llevó agua a los labios de Helga, pero esta no la aceptó. Un instante después, dejó de respirar y él comprendió que había partido a un mundo mejor. Le cerró los párpados, la acarició por última vez, cubrió su rostro con un pañuelo de seda negro y rezó una breve oración. Luego se persignó e hizo la señal de la cruz sobre el cuerpo inerte de su esposa. Su agonía había terminado.

V

El rey había recuperado algo la calma. Con un gesto serio, su majestad escuchaba en silencio la historia del islandés, quien, llevado por su pasión por la obra de Habrecht, tenía ya el reloj desmontado en mil piezas. El monarca no le hacía muchas preguntas, pero ahora sabía que Jón Sívertsen, el humilde relojero que tenía delante, era hijo de Sigurður y Helga, quien había fallecido a causa de la peste. El islandés, además, tenía un hermano que ahora era un próspero granjero en el noroeste de Islandia y que, de hecho, le había financiado sus estudios de relojería. Por otro lado, tenía dos medio hermanos: uno por parte de madre, llamado Einar, y otro, más joven, hijo de Sigurður y su ama de llaves.

—¿Einar, dices?

—Sí, majestad.

—¿El hijo que tuvo Helga con el miserable Gunnar? —preguntó el rey—. ¿Te llevabas bien con tu medio hermano?

—Sí, siempre tuvimos muy buena relación, majestad —respondió Jón Sívertsen.

—¿Y cómo era la relación de Einar con Sigurður?

—Nuestro padre lo crio como si fuera su propio hijo, excelencia.

El rey carraspeó, con aire de sentirse incómodo, y anunció que se iba a acostar.

—Entonces, Helga se quedó con su segunda mejor opción —comentó.

—¿Cómo dice, señoría?

—A él debió de dolerle —dijo el rey bostezando antes de retirarse a sus aposentos.

Jón Sívertsen se quedó solo en la galería, preguntándose cómo diablos había acabado defendiendo a su padre en la corte frente al mismísimo rey. Jamás imaginó que tendría que revivir aquellos dolorosos sucesos ante la máxima autoridad de la monarquía absoluta, la misma que había condenado a muerte a su padre y a su ama de llaves. Desde que llegó a Copenhague en su juventud, no había compartido nunca su historia con nadie. Los islandeses residentes en la ciudad, la mayoría estudiantes como él, y otros compatriotas que vivían allí temporalmente, desconocían por completo aquella tragedia. A lo largo de los años, nadie había mencionado el asunto en su presencia, salvo algún que otro islandés de su región que lo visitaba ocasionalmente. Y aun en esos casos, apenas hablaban del tema y solo se limitaban a maldecir a aquel miserable gobernador y a su esposa.

Jón Sívertsen, hombre solitario y reservado, poco dado a hablar de su vida privada, nunca había visto motivos para compartir con nadie la historia de su padre. Los relojes fueron su pasión desde el día en que, siendo un niño, conoció al poeta Eggert Ólafsson cuando este vivía en el valle de Sauðlauksdalur. El poeta le mostró su reloj, una pieza refinada que había adquirido en la capital danesa. La joya despertó en Jón su interés por los mecanismos que medían el tiempo y Eggert le contó que era posible aprender a crear esas maravillas. También le habló de Copenhague y de la infinidad de relojes que engalanaban la ciudad. Fue también él quien le habló por primera vez de Habrecht y del magnífico reloj de la catedral de Estrasburgo. En ocasiones, Jón pensaba que quizás el recuerdo del poeta de Sauðlauksdalur lo había guiado hasta el palacio de Christiansborg para encontrarse con el maestro suizo.