Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

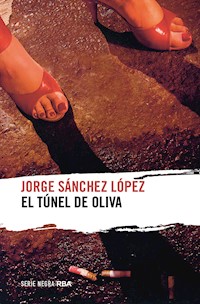

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Cuando te adentras en un túnel, hay que encontrar la salida. Zona sur de Madrid, finales de la década de 1990. Oliva celebra su decimonoveno cumpleaños en una discoteca cerca de un polígono industrial. Allí están sus mejores amigas, Rebeca y Desi, y también su novio Manuel, un joven y prometedor policía que ha podido escaparse del turno de noche. Después de la fiesta, la pareja se marcha y, antes de volver a casa, descubre entre unos arbustos el cadáver de Raúl, el novio de Rebeca, un taxista que ocasionalmente hacía de camello. Todas las promesas de futuro que apenas hace unas horas planeaban sobre el grupo de Oliva se desmoronan. Al día siguiente la policía comienza una investigación de un crimen en el que probablemente la víctima conocía a su verdugo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© del texto: Jorge Sánchez López, 2023.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: marzo de 2023.

REF.: OBDO163

ISBN: 978-84-113-2364-2

ELTALLERDELLLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

Era una voz trémula y aflautada, aguda por la sofocación de la cólera.

VICENTEBLASCOIBÁÑEZ, La barraca

Aunque todo el mundo te odiase, mientras tu conciencia estuviese tranquila, nunca, créelo, te faltarían amigos.

CHARLOTTEBRONTË, Jane Eyre

No he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses.

SÓFOCLES, Antígona

En la densa y larga explanada, bajo las terrazas abiertas de un bloque sin ascensor, dos niñas se sientan en la arena. Una de ellas derrama agua de su recipiente de plástico sobre el barro; la otra reúne en sus pequeñas manos puñados que ambas extraen a paladas.

A lo lejos, un cartel anuncia pisos de obra nueva. Dicen las madres que ya van cinco años de falsas garantías. El sol está a punto de atravesar el plano del horizonte.

Se oye una voz femenina adulta: es hora de volver. Después de mucho insistir, las tres suben juntas las escaleras. Tienen una hora libre antes de que los padres de Oliva la recojan de casa de su amiga.

«Saca el túnel», repiten con entusiasmo. La mujer busca una gran caja de cartón y las ayuda a desplegar las tiendas de campaña. Una forma un triángulo y la otra un cuadrado. La pieza que puede conectarlas es un tubo plegable de tela roja con rayas amarillas. Lo prueban, metiendo cada una la cabeza por un extremo, y avanzan entre saltos y risas. Ya en el suelo del cuarto de estar, introducen ambas puntas del puente en los agujeros circulares. Cada niña corre hacia un lado a esconderse y se introduce gateando por su correspondiente forma geométrica.

El pelo se les alborota al tocar el techo. Poco a poco, la cara ajena va asomando. Sus carcajadas resuenan al chocar con las paredes.

1

VERANODE 1997

No cabía ni un alfiler en la pista cuando la camarera llevó la tarta al reservado. Con una enorme sonrisa, Oliva se puso en pie y sopló las velas centelleantes. Celebraba su decimonoveno cumpleaños, pese a que había discutido con Manuel por su ausencia en la fiesta. Lamentaba que fuera tan testarudo y la dejara sola en un día tan especial. Por suerte, la fecha marcada en el calendario había supuesto un descanso tras un insoportable mes de fricciones con el padre, que con frecuencia no comprendía sus planes de emancipación con el muchacho, el deseo de seguir estudiando o su elección de atuendo; cualquier excusa era válida para armar jaleo, sobre todo cuando Marcelo Navarro venía de darle a la botella.

Rebeca y Desi posaban con las manos sobre las caderas, muy erguidas ante la cámara del joven fotógrafo. La vena de Desi en la sien derecha era muy pronunciada; parecía un río a punto de desbordarse. Cuando era una enana preguntaba a menudo a sus padres si corría el riesgo de explotar, lo cual hasta el momento no había sucedido. A esa preocupación contribuía, por añadidura, la marca vertical que adornaba su frente.

Un disc-jockey cuarentón con pinta de fraile tomó el relevo en los platos. Su compañero le dio instrucciones. Él asintió y calibró el micrófono tocándolo con el dedo índice. «Esta melodía va dedicada a Oliva. En cabina, Axel Odyssey».

Al oír el nombre, Enrique volvió con otro muchacho junto al grupo de chicas, a quienes hizo detener su baile, una por una, para darle dos besos al desconocido. La versión machacona del himno de Parchís dio paso a una intensa sesión de música progresiva y trance hecha con sintetizadores.

Como de costumbre, Enrique tiró fuertemente del ancho brazo de Rebeca, sin conseguir apenas moverlo, para hacerle un comentario irrelevante. Las otras dos intercambiaron una mirada burlona al ver al pesado de siempre insistir con sus batallitas.

—Si no es mal chaval, pero... —comenzó Desi con aire de chula de barrio, adoptando su habitual postura coqueta, con los dedos entrelazados en el largo cabello moreno y liso, en cuanto los dos se alejaron por el camino a codazos, brazos en jarras, oprimidos por las ajustadas chaquetas Alpha Industries. Rebeca la observó con sus grandes ojos azules mientras calibraba una respuesta.

—Se mete demasiado.

Oliva apuraba un trago del mini de calimocho y se alisaba el pelo, que Rebeca le había dejado a la altura de las mejillas antes de aplicarle el tinte caoba en la peluquería.

—Y se junta con cualquiera.

Casi a las tres, a la anfitriona le sonó en el bolsillo del vaquero el enorme móvil, un carísimo artilugio que aún estaba pagando gracias a un empleo como monitora durante los meses de verano. Con esfuerzo, le retiró la carcasa delantera y leyó en la pantalla. «He acabado, voy para allá», decía el mensaje de Manuel. «¿No trabajas?», le preguntó ella. Si al final era un buenazo. Esperó durante dos minutos la réplica. «Pablo se ha puesto malo. Esperadme ahí».

Para la apresurada visita a su novia, Manuel había escogido una bomber, pantalones pitillo y botas de cuero Dr. Martens, un atuendo tan apropiado para un policía de proximidad vestido de paisano como el de rockero, siempre que le permitiera mimetizarse con otros jóvenes para realizar alguna intervención concreta. Ayudaban sus largas extremidades y su modesto desarrollo muscular. Estacionó el Mondeo cerca de la gasolinera y palpó el chivato que ocultaba junto al walkie-talkie en el interior del abrigo. Aquella noche él y Pablo habían reprendido a un motero greñudo de uñas pintadas por tirar el palo de un helado al suelo, con la posterior sorpresa de que el individuo portaba speed. Unas micras, como en la calle solían llamar a los decigramos. «Nunca lo hago, se lo juro. Me lo ha dado un amigo para que se lo guarde, porque estábamos celebrando las notas del trimestre con los de mi clase. Es la primera vez que me paran», había manifestado, entre temblores, el pobre incauto. Pablo, siempre tan diplomático en estos casos, le recomendó olvidarse de malas compañías. Dado que no era reincidente, solo le llegaría un aviso a casa en lugar de una sanción económica. La velada continuó con la toma de datos a varios grupos de chavales que estaban haciendo botellón.

Llegado a aquel punto, Manuel resolvió que simplemente cumpliría con el resto de su jornada antes de irse a dormir. Saludó a los porteros, cada vez más fornidos, se metió en la discoteca y, en cuanto divisó a Oliva, le dio un efusivo beso en los labios.

—¿Para qué vienes? Si es que...

—Está todo el pescado vendido.

—¿Y si te avisan de la centralita?

—Nada, pues digo que he entrado aquí a enganchar a unos cuantos merluzos. De los gorilas de la puerta ya se esconde bastante bien la peña. Esto cierra a las cinco, ¿no, Rebeca?

—A las cuatro —precisó con voz estridente la amiga. Era quien más frecuentaba el local. Estaba alarmada por el enrojecimiento de los ojos de Oliva—. ¿Quieres dejar de beber ya, tía?

La otra, contrariada, meneó la cabeza y, en cuanto el ritmo de fondo varió, comenzó a saltar tímidamente agitando su media melena y a jugar con el pendiente que llevaba en la lengua. Dos chicos altos se quedaron observándola desde lejos, hasta que repararon en Manuel. El novio no se caracterizaba por ser especialmente celoso. Le tranquilizaba que ella apenas tuviera compañeros varones en la carrera de Magisterio. Sin embargo, lo que más le molestaba era que se fijasen en el antebrazo de Oliva. Se lo había quemado en casa cocinando mientras sus padres festejaban su aniversario de bodas en Asturias. Iván, un año menor que ella, se asustó mucho aquel día. Enseguida los avisó. Como era de esperar, tanto la bronca telefónica como la de bienvenida fueron monumentales.

—Bueno, ¿entonces os vais ya? —quiso saber Desi, visiblemente aburrida. Y es que ella no era muy propensa a disfrutar en las fiestas, salvo que se le fuera la mano con las copas. Trabajaba en la reprografía de la facultad y convivía con su abuela, su hermana Isabel, que cursaba primero de Económicas, y un pastor alemán de tamaño mediano.

—Pues sí, en breve, porque yo tengo que acabar la ronda en el after —recordó Manuel.

—¿Por qué no te llevas a esta? —berreó Rebeca, dando un suave manotazo en la cabeza a Desi.

—¡Estate quieta!

—Si es que te rayas.

A los pocos minutos regresó Enrique, cubata en mano, ya sin el improvisado amigo, y saludó al policía. Este lo miró de arriba abajo, echándose la mano a la frente.

—¿No llevarás mierda, macho?

—¿Estás quedao? No, no, si voy bien.

Manuel soltó una carcajada.

—Bien cocido. ¿No ves que los del garito me conocen y pueden ir largando por ahí?

—Si da igual, ya se lo ha apretado todo —protestó Desi.

—Qué goloso —añadió Oliva con una sonrisa forzada.

Varios rayos de luz verde llenaron la sala. Restaba poco para el final de la sesión. Rebeca rodeó a Enrique por el cuello y los dos se pusieron a saltar. Él le tiró un poco del líquido en el pantalón y se separaron.

El local, casi a rebosar hasta última hora, se fue vaciando en cuanto los vigilantes pidieron a los asistentes que recogieran cualquier prenda que les quedase en el ropero y dejaran las copas en la barra. Manuel sabía que, de no haberse hallado él presente, les habrían facilitado vasos de plástico para que los sacaran a la calle. «Hay que ver lo hipócritas que son», pensó. En realidad, tenía asuntos mucho más importantes de los que preocuparse durante el servicio: drogas duras, peleas, conductores borrachos... Casi siempre, aunque variara la zona, se producía alguna combinación de aquellos factores.

En la cola para salir del recinto, las dos compañeras de Oliva debatían si continuar o no divirtiéndose.

—Vamos al after,no seas tonta —repetía Rebeca a Desi.

—Anda, si es una bazofia.

—Qué va, vente. Estos dos tortolitos se piran, pero allí están unas amigas mías.

—¿Quiénes?

—El grupito de la hija de uno de los que trabaja con mi padre en Renfe. Hazme caso, nos quedamos con ellas y luego nos vamos a desayunar.

—¿Y Raúl? —repuso Desi.

—No me va a pedir ninguna explicación. Hoy le toca pringar con el taxi. Si llega antes que yo se meterá en la cama.

Desi cedió a regañadientes, más por evitar la insistencia de Rebeca que porque le convenciera mucho el plan. Envidiaba tanto la relación de pareja como la emancipación lograda por su amiga, aunque se mostraba escéptica por el hecho de que Raúl, ya en la treintena, le sacara casi diez años.

En cuanto Manuel arrancó el motor del Ford Mondeo, a Oliva le entró una arcada. Todo le daba vueltas y le pitaban los oídos de escuchar música a todo volumen.

—¿Estás bien, cariño?

—Sí, sí, más o menos...

—Si es que... ¿Para qué bebes tanto?

—¿Sabes lo que me espabilaría ahora? Una raya de speed.

—Venga ya, tú apenas has probado esa mierda. Y a estas horas ¿para qué?

Oliva, ligeramente recompuesta, se encogió de hombros.

—A ver, yo si quieres te puedo dar de lo que le he quitado a un menda esta noche, pero poco, que lo tengo que entregar.

La chica asintió con la cabeza.

—¿Y tú no quieres?

—No, no, que tengo que completar la ronda en cuanto te deje a ti.

—Venga, ¿no te vas a meter una en mi cumpleaños?

—Mira, vamos al polígono de aquí atrás, que ahora no hay nadie.

Aunque reportara la situación, esta vez no le había aclarado al comisario Gómez la cantidad, al tener que ocuparse de tanto rapero con litrona en la mano y tanto chulo a lomos de una moto. Un expediente sin manchas, según todos los superiores. Para ser honesto, tenía que reconocer que había regalado porros a Pablo antes de unas vacaciones, pero se apostaba el cuello a que en la brigada todo el mundo escondía pecados así. Al fin y al cabo, era una cuestión de oportunidad, idéntica a la del empleado modelo que afanaba sin motivo bolígrafos o telas sobrantes en el puesto de trabajo.

Rebasó la tienda de artículos para bebés y callejeó por oscuras esquinas que albergaban talleres de carrocería, gélidas fábricas papeleras y empresas metalúrgicas, todas con los cierres bajados, esperando las primeras horas del amanecer. Tras cerciorarse de que la zona era segura, aparcó junto a un descampado. Oliva, cada vez más pálida y roja, le instó a que le mostrase la sustancia. «Vigila», soltó Manuel, más por costumbre que porque el peligro fuese real. A su izquierda, detrás de árboles y matorrales, las diferentes radiales, por donde en aquel momento no transitaba ni un pobre diablo, se entrelazaban para dar acceso a los diferentes pueblos del sur de Madrid desde la salida de Alcorcón.

Al percibir el sonido del transistor, Manuel se llevó el dedo índice a los labios para pedir silencio a la chica, que había dejado caer la cara y los hombros sobre el asiento del copiloto.

—Diez-ocho, estoy a la escucha, adelante, QRZ... Estoy preparado, me dirijo allí.

Giró la rueda para interrumpir la comunicación, alargó los brazos hacia la guantera y sacó la carpeta del seguro. Oliva entreabrió un ojo.

—Venga, no te irás a dormir ahora, ¿no? —La zarandeó.

Ella emitió un pequeño murmullo.

—¿Qué dices? No te entiendo.

—Venga, hazlo.

Como una autómata, Oliva sintonizó una emisora de baladas y redujo el volumen de la radio hasta dejarlo casi imperceptible. «La madre que te parió», pensó Manuel, pero siguió callado mientras calculaba la dosis y deshacía el material.

—Esta es la tuya —aclaró señalando la más grande de las dos rayas.

Ella se buscó un billete en la cartera, lo enrolló y aspiró sin rechistar. El tiempo se echaba encima, así que el muchacho le quitó el tubo de las manos, realizó una última batida por ambos flancos a través de los cristales e hizo lo mismo en pocos segundos. En cuanto guardó las pruebas del crimen, se relajó y abrió la ventanilla del conductor.

—El que no quería —soltó Oliva con una sonrisa.

—Anda, vámonos de aquí.

La chica lo ignoró y se limitó a apuntar:

—Mis padres han suavizado el tono. Ya verás como mañana o pasado ya estamos igual otra vez.

—Pues no es nada nuevo. Siempre estáis discutiendo.

—Se ponen de parte de mi hermano, como si fuera un santo. ¿Sabes que hoy estaba ahí, donde los punkis?

—¿Y eso a ti qué más te da? —Manuel dotó de una pizca de irritación a sus palabras. Iván pertenecía a una pandilla con la que él había tenido sus más y sus menos. Un día le faltó el canto de un duro para pegarse con aquel idiota que se juntaba con su cuñado. Si bien le dieron ganas, no quiso montar un follón.

—¿Te crees que no sé que él mismo hace esto? Puede que no siempre, pero lo ha probado. Y luego le va vendiendo a mi madre el cuento de que la mala soy yo.

Oliva continuó enunciando la consabida lista de agravios. Manuel desconectó, absorto en sus preocupaciones. El chasquido de una rama les hizo girarse.

—¿Qué ha sido eso?

—Yo qué sé, Oliva, algún perro que andará por ahí. Venga, es tarde.

Arrancó el motor. De repente, ambos percibieron un quejido inequívoco fuera.

—¡Pero Lolo, hay un tío!

El pie de Manuel tembló y se despegó del embrague. El coche se caló y se detuvo de forma repentina. A pocos metros, divisaron un tronco fino que oscilaba bajo la tenue luz del alba. El gruñido se reanudó. Estaba tumbado boca arriba entre los arbustos. Era el novio de Rebeca.

—¡Raúl! —vociferó Manuel.

El aludido trataba de levantar el torso sin éxito. Sufrió varias convulsiones; los ojos se le quedaron en blanco antes de caer sobre la arena. El policía advirtió la lividez de su piel y el abundante sudor deslizándose por su frente. Se fijó en el pinchazo que tenía en un lado de la nuca.

Lo primero que le vino a la mente a Lolo fue la posibilidad de que se hubiera administrado a sí mismo una dosis letal de alguna droga, aunque eso resultaba inverosímil.

—Su padre murió por una enfermedad cardiovascular agravada por la diabetes. No creo que se le haya ocurrido una cosa así.

—¿Seguro? ¿Está muerto? ¡Dime que no! ¡¡Joder!!

Podía haber hecho la vista gorda, una y mil veces, sobre el menudeo que Raúl compaginaba con su actividad como taxista, pero ignoraba si consumía. En cualquier caso, le creía incapaz de cometer la estupidez de suicidarse dado su temperamento vivaz. Oliva recordó a Lolo que no había rastro del taxi que manejaba. En el hipotético relato del policía, un atracador había forcejeado con el moribundo. Este se había resistido y el hombre le clavó una jeringuilla a traición en la yugular. Al final, tampoco esa escena convencía del todo a Manuel. Sin tiempo para explicaciones, se inclinó sobre Raúl e intentó una maniobra de reanimación pulmonar. Oprimió una y otra vez el pecho del herido sin resultado. Oliva intentó entonces el boca a boca. El joven no se inmutó. Su piel adquirió un tono gris, como el de las nubes que asomaban en aquel cielo vulgar. Le apoyó la oreja en el corazón. Parecía haberse detenido.

—¡Llama a emergencias! —se rindió.

—Voy, voy, pero ¿y cuando descubran nuestras huellas? ¿Es que no te das cuenta de que nos hemos metido en un jaleo?

—¿Por salvar a un amigo?

—A ver, como me pillen me puedo ir despidiendo de la municipal. ¡Por tu culpa! —gimoteó Manuel, ya con su teléfono personal en la mano izquierda.

«¿Y qué es más importante para ti?», se dijo ella. No podía perder un segundo más.

—¡Marca el puto número!

Entretanto, un pájaro negro se precipitó sobre el rostro de Raúl para picotear repetidamente su mejilla.

2

José Javier Almanzor, Jose para los amigos cuando no usaban el apellido y Pepe si querían enfadarlo, había jurado el cargo de inspector de Policía Nacional con tan solo veintiséis años. Una vez cumplido uno de sus sueños, empezó a cursar estudios de Psicología por la UNED para convertirse en docente en la universidad sin abandonar el cargo. Se imaginaba como el profesor enrollado con barba de tres días que cuenta anécdotas increíbles a sus alumnos. Residía en un modesto piso de Fuenlabrada con Sonia, su novia. Ella impartía como interina la asignatura de Lengua en un instituto del barrio.

Una mañana de junio, Almanzor se enteró de la desaparición de Manuel, su antiguo compañero de la academia de oposiciones. Por aquel entonces ya eran ambos policías locales en el mismo edificio, el Centro Unificado de Seguridad de Alcorcón. Recibió la noticia poco después de que los trabajadores de una encuadernación alertaran a las dependencias de la localidad de la muerte de un taxista. Varios de ellos decían conocerlo. Había sido entre unos matorrales, junto a un polígono industrial cercano a la zona de discotecas.

—¿Y estás seguro de que es él? —cuestionó Sonia.

—Manuel Artero Fernández. Lo he supuesto en cuanto me han dicho el primer apellido.

—¿Lo ves todos los días?

—Qué va, si apenas nos cruzamos. Pero recuerdo bien la rapidez con la que hablaba en clase. Todos nos quedábamos mirándolo cuando respondía alguna pregunta del profesor.

—¿Y el que ha muerto?

—No tengo ni idea. Al parecer, era un amigo del mismo grupo. ¿A qué hora tienes la reunión?

—Junta de evaluación, a las diez.

Lo que más le atraía de Sonia era su seriedad. «Todo lo contrario a mí», concluyó la primera vez que la vio. No obstante, con el tiempo a ella se le había pegado algo del sarcasmo de Jose. Analizaban juntos los casos de los que él se encargaba, así como la sección de sucesos de los periódicos. Por si fuera poco, compartían afición al ciclismo, aunque ambos fueron abandonando los paseos de fin de semana conforme se impusieron las obligaciones.

Almanzor salió de casa con las llaves del Alfa Romeo y se presentó en el polígono. El área se hallaba acordonada y tanto efectivos judiciales como forenses tomaban fotografías y notas. Sin abstenerse de observar de reojo el hediondo cadáver, saludó al comisario Santiago Merino. Se estremeció ante la imagen de un hilo de espuma asomando por la boca.

—Pepe, vas a encargarte tú del asunto con Vanesa Costa. Le he ordenado acompañar a la familia durante las primeras horas.

«Ya estamos tomándonos demasiada confianza, con los jóvenes vale todo».

—¿Se sabe algo sobre la causa de la muerte?

—Los síntomas son compatibles con hipoglucemia inducida por un pinchazo, probablemente insulina—aclaró Luis Buiza, el patólogo forense, que seguía atento a la conversación.

—¿Quién narices ha podido hacerle eso?

—Ya lo averiguaremos. Ahora lo que hace falta es que interroguéis a todas las personas de su entorno, a ver si hay algún médico o enfermero. Tiene pinta de ajuste de cuentas.

—¿Y qué hay de Manuel, jefe?

—Ni idea, se ha fugado. Los padres no viven aquí; al parecer se mudaron a Inglaterra por negocios. La novia ha venido a comisaría esta mañana. Vete a hablar con ella para elaborar el atestado. Aún tienes margen hasta que se levante el cuerpo.

«Un muerto y un desaparecido. Me lo han encasquetado pero bien».

Oliva rehusó la invitación a esperar al inspector dentro del edificio. Tras avisar por teléfono de los hechos, había acudido sola, pese a la insistencia de Marcelo y Azucena, sus alarmados progenitores. Rumiaba sus pensamientos al bajar por la desierta escalera de caracol. Mecida por la suave brisa de verano que le acariciaba el semblante, bordeó el muro del servicio de protección de incendios. «Seguro que vuelve cuando se le pase el susto. ¿Por qué no me contesta las llamadas? Y mis padres, ¿qué más les dará a ellos? Si es lógico, pertenece a la familia —reflexionaba—. Actúan conmigo según el venazo de cada momento. ¿Normal? No lo creo, solo hay que ver el pollo que me han montado. Intentan entender a su hija, dice mi madre. Siempre encubriendo a ese borracho, que al final por poco se le va la mano. Pero qué falsos. Hoy cabreados, mañana... ¿Iván? Tan campante. ¿Dónde está Manuel? ¿Se habrá muerto? Seguro que se ha fugado. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Estoy viva? Qué idiotez. ¿Por qué le hice caso? Fui yo la única culpable. Qué voy a hacer ahora».

Al pasar por la Cruz Roja, un extraño presentimiento la sorprendió: iba a volverse loca. Creyó alcanzar la certeza de que su cuerpo no pesaba más que una pluma. Se detuvo unos segundos, dedicándole una mirada furtiva a un señor con bastón que estaba plantado en medio de la acera. Cuando le quedaban pocos metros para llegar a la puerta principal, intentó en vano recomponerse para prestar declaración. «¿Qué voy a decir de lo de anoche?».

Incomprensiblemente pasmada de frío, se acurrucó en un hueco de la sala de espera, donde se encontraban varias personas a las que apenas prestó atención.

—Oliva Navarro Martín —clamó una lejana voz femenina, dulce pero firme. Tan pronto acertó a ver la figura esbelta de una mujer rubia de ojos azules, se puso en pie y la siguió hasta el fondo del vestíbulo—. Toma asiento. Soy la agente Costa y este es mi compañero Almanzor —se presentó, señalando a un policía joven con barbita de tres días.

A Oliva le resultaba familiar, pero en su estado ya nada era seguro. Tras mostrar su identificación, la primera pregunta le golpeó la sien como un martillo.

—¿Cuándo viste a Manuel por última vez?

«Me dejó en casa a las cuatro, nada más salir de la discoteca —valoró—. No, no, di la verdad».

—Cuéntanos, Oliva —la apremió Costa al verla sollozar.

—Creo que eran las cuatro y media. Me encontraba fatal, era mi cumpleaños y salíamos de ver pinchar a ese disc-jockey famoso. Por favor, no me hagan nada... Condujo hasta el fondo de ese polígono. Él me invitó, él...

—¿De qué hablas? —la cortó Almanzor, arqueando una ceja.

—¡La culpa fue mía! Yo le dije que quería meterme algo, solo para que se me pasara el efecto. Lo hizo por mí, él nunca...

El inspector se acarició la barbilla.

—¿Dónde está la bolsa, Oliva?

—Se la llevó, lo juro. Se la habían requisado a un chico esa misma noche.

—Eso ya da igual. Has declarado en recepción que fuisteis a dar al polígono que hay cerca de la zona de marcha.

Oliva asintió y se sorbió la nariz.

—¿Así que os escondisteis entre las fábricas? ¿Y cuánto tardasteis en ver a Raúl?

—Serían las cinco y media, llevaríamos casi una hora allí. No lo sé, estaba muy aturdida. Intentamos reanimarlo, pero no hubo forma —balbuceó la chica entre llantos—. Llamamos a comisaría. Después Manuel se marchó. Tenía prisa; llegaba tarde al after para acabar la ronda. Yo le recalqué que no podíamos dejarlo allí, pero me contestó que ya habíamos hecho lo correcto.

—Eso es imposible —intervino Vanesa Costa—. Fueron los trabajadores del almacén contiguo quienes avisaron a la Policía Local. Te llamamos en cuanto el jefe de Manuel, el comisario Gómez, se alarmó al ver que tampoco había rastro de él.

—Hijo de...

—¿Estás mintiendo, Oliva? —la desafió Almanzor.

—¡No! Se lo juro, fue mi novio quien marcó. ¡Yo estaba delante! Puede que fingiera que hablaba para proteger su puesto. No quería que le suspendieran de empleo y sueldo.

—Qué absurdo. ¿Crees que le daría más importancia a una infracción por consumo moderado de sustancias que a no revelar el hallazgo de un moribundo?

Oliva dejó caer su cabello sobre los ojos, como si así pudiera colocar una persiana entre ella y aquellos pesados. Perdió la concentración, invadida por el estímulo difuso de la falsa sombra de Raúl. «Ven aquí», notó que le decía, con una jeringuilla que le atravesaba la cabeza y sangre espumosa chorreándole por el rostro. Giró la cabeza, pero no había nadie, así que regresó a su posición inicial. Estaba empezando a perder el control.

—Oliva, ¿te encuentras bien? —inquirió Costa.

—Creo que sí. Quiero decir... Los dos tocamos a Raúl, que era el novio de mi amiga Rebeca. Nuestras huellas saldrán, pero le juro que no tenemos nada que ver.

—No temas, lo primordial es que nos cuentes todo lo que sepas sobre él.

Se sentía ahora extenuada e insomne. Explicó a aquellos tipos lo poco que sabía: Raúl trabajaba de taxista. Había conocido a Rebeca como clienta, cuando volvía sola de una cena a la que la habían invitado Desi y sus compañeras de la reprografía en la universidad. Oliva estudiaba la carrera de Magisterio. Ella y Rebeca se conocían del barrio. Eran inseparables. Y sí, se rumoreaba que Raúl andaba trapicheando, pero unas cantidades ridículas, solo para pagar facturas y llegar a fin de mes. Ni el taxi ni los ingresos de Rebeca como auxiliar de peluquería les permitían disfrutar de una economía boyante. No sabía quién le suministraba el material, porque su amiga se cabreaba ante las preguntas.

—¿Eso es todo? —El inspector cruzó los brazos sobre el amplio pecho.

Oliva frunció el ceño.

—Oigan, ya se lo he dicho. Prométanme que lo van a buscar con todas sus ganas. ¿O van a pasar del tema porque Manuel no tenga familia aquí?

—Lo encontraremos, no lo dudes. Vamos por orden, tienes que aportar testigos de tu coartada.

Harta de las impertinencias de la pasma, aportó los nombres y apellidos de sus colegas, además de remitirles a los sacabullas de aquel local.

—Esperemos que estés siendo sincera, no te vamos a quitar ojo. Ahora puedes irte. Permanece localizable por si volvemos a llamarte.

Aquel madero, con su tono conciliador, le inspiraba tanta seguridad como desconfianza. Confirmó aquella impresión cuando le hizo la consabida advertencia de que, si recordaba algo más, debía ponerse de nuevo en contacto con la comisaría.

Pero Oliva ya casi no distinguía lo real de lo ficticio, al sentirse presa de un sentimiento de despersonalización; su cuerpo y su mente parecían ir a la deriva por senderos separados.

Rebasó la residencia de mayores y emprendió a pie el camino de vuelta a casa. No le importaba tardar más de media hora en llegar. Lo último que deseaba era montarse en un autobús o un vagón de cercanías.

A la altura de la avenida de los Pinos, se introdujo en un parque abierto, con el suelo lleno de hojas de árboles caídas a pesar del clima estival. Se cruzó entonces con un grupo de niños que jugaban a las chapas y otros que se turnaban para deslizarse por un empinado tobogán. Nerviosa por el bullicio, aligeró el paso hasta llegar a una estatua de Neptuno. «El representante de los sueños, ideales y creencias. Su influencia excesiva puede llevar a problemas mentales», recordó que había dicho un antiguo profesor de Arte al pararse a contemplar la figura.

Tranquila gracias a la promesa del inspector, continuó su travesía hasta el chalé de sus padres en Joaquín Vilumbrales. Desoyendo los reclamos de su familia, permaneció en su habitación, tapada hasta el cuello con la sábana, dispuesta a no moverse en todo el día, excepto para comer en pequeñas dosis.

En el despacho, los agentes intercambiaban pareceres. «Yo creo que dice la verdad», valoró Costa. Almanzor estaba de acuerdo, pero surgían otras dudas. ¿Qué compañías frecuentaba Raúl? ¿Por qué se había fugado Manuel? ¿Qué secretos escondían ambos? Muchas incógnitas y aún más familiares, policías y amigos a los que contactar.

La agente Costa marchó a hablar con los forenses y Almanzor se quedó solo, en silencio, dando vueltas a las mismas preguntas bajo un sol radiante que le pegaba de frente. Cuando hubo completado el informe en el ordenador, el comisario Merino entró en el despacho.

—Pepe, vamos a hacer pasar a la novia de Raúl. Se ha enterado por Gómez, de la Local. Los trabajadores de la encuadernación coinciden en que era él. Actúa con tacto, no me seas burro, que luego tiene que reconocer el cuerpo y la he notado muy afectada.

«Ya estamos, cuánto tiempo sin decirlo. Ni Sonia me llama Pepe. Indicador de que me va a caer un marrón. En fin, ni que fuera peor hablar con la novia de un muerto que con la de un desaparecido».

—Normal, ¿tú no lo estarías?

—Mi reacción no es asunto tuyo.

El comisario le dio un par de palmadas en la espalda. A Almanzor le encantaba ese sentido del humor sobrio, sin mover un solo músculo de la mandíbula. Era igual que su viejo, por más que a este no le entusiasmase que se hubiese hecho policía. Esperaba convertirse en un hombre muy similar a los dos con el paso de los años.

Se dirigió a la puerta, dio instrucciones a un oficial y se sentó en la silla con las manos preparadas sobre el teclado. Los padres de Rebeca iban arrastrando a la joven, uno por cada brazo. Andaba cabizbaja, con ojeras. La resaca servía para agravar la pena, pero Almanzor sabía distinguir ambas después de tantas horas de observación de campo.

—Tengan paciencia —adelantó la madre, una mujer de grandes ojos negros como los de su hija, en quien el inspector adivinó una amabilidad mayor que la del padre, de aspecto más severo, actitud reforzada por el olor a tabaco. «Primeras impresiones, siempre contaminando», se lamentó el agente para sus adentros.

—Siéntense.

La chica fue a decir algo. Un estornudo que contuvo tapándose con la mano se lo impidió.

—Rebeca, soy el inspector Almanzor. Como te habrá contado mi compañero, necesitamos que nos des algunos datos. Lo que tú puedas. Es lógico que te sientas fatal.

«¿Tú qué crees?», le dictó su conciencia, que en ese momento se encontraba embotada. Asintió. Toda su alegría se había esfumado. «¿Para qué me sirve creerme el alma de la fiesta ahora?».

—¿Cuándo viste a Raúl por última vez?

—Por la tarde.

Almanzor y Merino intercambiaron una señal.

—¿A qué hora?

—Ni idea.

—¿No lo recuerdas exactamente, hija? —insistió la madre.

—A las... a las ocho, puede ser que...

—El chico se gana el jornal como taxista. Entraba a las diez, pero ella se empeñó en ir a esa fiesta y... —interrumpió el padre. Su esposa abrazó a Rebeca por detrás y le dedicó al hombre un gesto de desaprobación, lo que hizo que este interrumpiera su discurso.

—¿Tienen el contacto de la persona que le da trabajo en el taxi? —medió Merino.

La joven susurró un nombre, como si fuera secreto, y el comisario lo buscó en la guía telefónica.

—Dime, ¿se te ocurre alguien que quisiera hacerle daño a Raúl?

A Rebeca le sobrevino una arcada, pero la frenó a tiempo.

—No.

—¿A qué hora llegaste a casa por la mañana?

Se impuso un silencio incómodo hasta que ella dio la respuesta.

—A las siete y media, puede.

—Ocho —precisó la madre—. Se inquietó al no verlo en el piso que habían alquilado en la zona de Miguel Servet. El chico estaba ilocalizable, así que en cuanto ustedes la avisaron de lo sucedido nos lo comunicó a nosotros.

Almanzor contuvo un resoplido, abrió las fosas nasales y aspiró fuerte.

—¿Tiene algún familiar a quien podamos consultar?

—No, porque su padre falleció y su madre padece demencia. Está fatal —contestó Rebeca casi en un murmullo, arqueando la espalda.

—¿Sabes dónde podemos encontrarla?

La moza frunció las cejas y apretó los dientes para contener el llanto.

—En la residencia Los Pinos, pero no se acuerda de nada. Perderán su tiempo.

—¿Qué edad tenía Raúl? ¿No era muy joven para perder a sus padres tan pronto?

—Treinta y dos años, pero lo tuvieron tarde. La madre era bastante mayor que el padre, pero él murió de un coma diabético.

Almanzor levantó la barbilla y plegó los labios.

—Quizá no sea coincidencia. Al chico le han asestado un pinchazo en el cuello. ¿Saben si tomaba alguna medicación inyectada?

Rebeca se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado.

—Nada de eso. Agente, no creo que lo haya hecho él mismo. Éramos muy felices, ¿sabe? Lo habría notado. Tampoco tiene ninguna receta ni pastillas raras en casa.

—¿Sospechan de alguien con conocimientos médicos o acceso a drogas?

Al oír esa sucia palabra, el padre abrió los ojos en señal de alarma antes de negar con la cabeza. De repente, su hija comenzó a tambalearse en el asiento. Era incapaz de seguir hablando.

—No se preocupen —zanjó Almanzor—. Les volveremos a telefonear cuando sea oportuno. Continúen atentos. Necesitamos inspeccionar la vivienda.

—Rebeca, ¿puedes permitirles la entrada a estos agentes? Vente a casa con nosotros hasta que te encuentres mejor —propuso el padre.

Sin rechistar, la chica rebuscó en el bolsillo y le tendió a Almanzor el juego de llaves, coronado por un mosquetón, que pendía de un colgante militar con patrón de camuflaje.

3

—¿Quién es? —respondió Carmen, la abuela de Desi, en el auricular.

—Buenos días. Disculpe, soy Francisco, el padre de Rebeca. ¿Puede pasarme a Desirée?

—Sigue en la cama. Creo que no se ha despertado aún. Como estuvieron anoche por ahí, ha llegado a las tantas.

—Lo sé. Verá, ha ocurrido algo grave. Lamento comunicarle que han encontrado muerto al novio de Rebeca.

—¿Cómo? —se extrañó la señora, tratando de asimilar lo que oía a la vez que apoyaba dos dedos sobre la patilla derecha de sus gafas.

Desi se había colado en la habitación de Isabel, su hermana pequeña. Discutían sobre la posibilidad de que esta pidiese una beca para la universidad, alegando bajos ingresos de la unidad familiar. Conforme Desi elevaba el tono, Isabel se empeñaba en aumentar proporcionalmente el suyo.

—Pero ¿no ves que van a mirar lo que ganan papá y mamá?

—¿Y qué? Para eso están separados y viven en Ciudad Real. El propio término lo dice: «unidad familiar». Si les damos los datos de la abuela nadie va a poner pegas.

—A ver, que eso puede ser fraude, cabeza de chorlito.

Carmen dejó el aparato descolgado y empujó levemente la puerta entornada. Al verla entrar, las dos nietas callaron a la vez.

—Desi, corre, tienes que ir a casa de los padres de Rebeca —anunció Carmen.

En cuanto recabó la información básica, la chica agarró una camiseta y unos vaqueros oscuros y corrió hacia la planta baja, deslizando las manos por la barandilla, sin refutar la teoría de su abuela acerca del posible robo y asesinato del taxista. Lo único crucial en ese momento era hacer compañía a su querida amiga. Arrancó el motor y tomó la carretera M-506 desde Fuenlabrada hasta Parla.

El piso de Rebeca, un primero sin ascensor, se asemejaba al suyo. Mucho más humilde que el chalé de los padres de Oliva. En las diminutas terrazas, la ropa tendida servía para colorear un poco la existencia de los vecinos, contrastando con el triste tono beis de la pared exterior.

Desi se sintió fuera de lugar. Por más que compartiera la pena con ellos, la conveniencia de permitir una autopsia a Raúl era un asunto privado de sus seres más cercanos.

Según el comisario, la madre del chico, enferma de alzhéimer, no había sido capaz de reconocer en la residencia una foto de su hijo. Se aceptó, por tanto, el consentimiento de Rebeca, una vez que hubo reconocido el cadáver, como persona más allegada. Ahora solo quedaba la tortura silenciosa de esperar al velatorio y el entierro.

En la sala médico-legal del Instituto Anatómico Forense de Madrid, Luis Buiza, el forense, realizaba el examen del cuerpo con sus huesudos dedos, envuelto por el gorro, la mascarilla quirúrgica, el visor protector, la larga bata blanca y los guantes de látex.

Después de más de tres horas, se reunió en el despacho reservado al efecto con Almanzor y Costa. Chasqueó las falanges, extendió un papel donde había tomado apuntes y comenzó su exposición:

—Sobredosis de insulina. Esta mañana he llamado a la doctora Espinosa. En su expediente no consta que fuera diabético.

Costa se rascó el cuero cabelludo, se echó hacia atrás en el respaldo de la silla y apoyó ambas manos en la nuca.

—¿Crees que podría tratarse de un suicidio?

—Es una posibilidad. Ahora bien, presenta varios pinchazos en el cuello y la región abdominal anterior, que sugieren un acto impulsivo. Se han formado edemas, pero el tejido graso no evidencia una administración continuada del fármaco —recitó Buiza de corrido, echando de vez en cuando un vistazo al papel.

Almanzor sacó una libreta y anotó torpemente algunos de los datos, como si estuviera preparándose para un examen de la universidad, que por suerte no comenzaba hasta octubre.

—¿Hay algún otro médico que lo haya tratado? —continuó Costa.

—Lo ignoro. Tendré que pedir el informe completo.

—Oliva, una amiga de la novia de Raúl, nos ha confesado que él vendía drogas en pequeñas cantidades. No hemos querido confirmarlo con Rebeca, que venía descompuesta, pero es probable que también fuera consumidor de anfetaminas —informó Almanzor.

—Esperamos los resultados de un análisis de sangre y hemos tomado muestras de pelo. El proceso nos llevará alrededor de una semana. Con ello se descubrirá si en los últimos días había tomado estupefacientes y alcohol —argumentó el patólogo forense, como si se dirigiera a los ansiosos pacientes de un ambulatorio.

El inspector miró al techo por unos instantes, se guardó el bolígrafo en el bolsillo de la camisa y cerró su libreta.

—De acuerdo, quedamos así. Ahora tenemos que irnos a supervisar el dispositivo de búsqueda de Manuel y a registrar la casa de Raúl y Rebeca. Seguimos en contacto.

Costa palpó el paquete de tabaco en el bolsillo de su chaqueta. Ambos policías se levantaron y estrecharon la mano de Buiza antes de salir al estrecho pasillo.

Al fondo, una pequeña corona de flores adornaba la solitaria mesa blanca de la recepción, a juego con la pared. El auxiliar debía de estar haciendo algún recado. En la sala de espera, un anciano encorvado miraba hacia abajo con las sienes apoyadas en sus manos peludas.

Fuera, junto a la vetusta fachada exterior del edificio, compuesta por pequeños pilares de color parduzco e interminables hileras de ventanas, Pablo Ferrer, el compañero policía de Manuel, aguardaba en la parte derecha de la doble escalinata. Sentado con las piernas abiertas, miraba de forma insistente su reloj Casio. Al ver salir a la pareja, se recolocó el uniforme y se cuadró como un militar.

Costa descendió un escalón y le tendió la mano; encendió un cigarrillo y le ofreció otro al policía local.

—Buenos días, Pablo. ¿Cómo va el rastreo? —le interpeló Almanzor tras saludarse.

—Sin pistas en la escena del crimen. El coche de Manuel no está y nadie lo vio marcharse. Ya es adulto, o sea que puede haberse ido a cualquier sitio. No sabemos nada.

«Y tú estuviste con él, tronco, pero no te veo llorar», pensó.

—¿Y los trabajadores de la encuadernación?

Pablo se encogió de hombros.

—Todo el mundo sabía quién era Manuel, al menos de vista. ¿Queréis que vayamos a tomar un café?

Costa apuró una calada, miró al inspector de reojo y espiró el humo despacio.

—Rapidito, hay un bar tranquilo al doblar la esquina.

—No lo entiendo, ¿de qué lo conocen entonces? —quiso saber el inspector—, aunque era consciente de que las relaciones sociales funcionaban así entre los jóvenes.

—Solía ir por ahí con Iván, su cuñado. Quiero decir, el hermano de Oliva. Trabaja en esa empresa de artes gráficas.

Almanzor dio una amplia zancada y agitó sus manos en el aire.

—¿Y él no se coscó de nada?

—Esa semana lo habían enviado a la otra fábrica que tienen en Humanes. Trabajan por turnos y él tenía el de tarde.

Vanesa señaló unas sillas vacías en la terraza del bar y los tres se sentaron. El camarero llegó corriendo y pasó un trapo por la mesa.

—Díganme, ¿qué desean?

—Una tónica —pidió la ayudante de Almanzor.

—¿Cómo puedes tomarte esa porquería? A mí me pones una Fanta naranja —ordenó Pablo.

—¿Y usted, caballero?

El inspector lo tenía claro.

—Un café con leche templada.

El mesero asintió, tomó el pedido y se dirigió al interior del local. Almanzor lo percibió un poco cohibido por la presencia de los tres uniformados.

Pablo respiró hondo antes de hablar.

—¿Por dónde íbamos?

—De Iván nos encargamos nosotros —afirmó el inspector—. Por otro lado, tú eres de los últimos que estuvo con Manuel, según Oliva.

—Hasta las tres. Me encontré indispuesto y volé a casa a tumbarme.

—¿Y nadie te sustituyó? Resulta que lo dejaste solo y el tío se fue de fiesta.

Pablo puso cara de circunstancias e hizo ademán de responder, pero en ese momento el camarero regresó sosteniendo una bandeja con las bebidas y un par de pequeños platos con mezcla de frutos secos.

—A mí me dejó en el portal. Vivo al lado. No aguantaba el dolor de estómago.

—¿Y qué hay del alpiste que le requisasteis a un motero?

—Pues Manuel se lo quedó. Era de color rosado, tirando a naranja. Sin analizarlo, puede ser metanfetamina, un broncodilatador o hasta cafeína. Le echan un montón de adulterantes: ácido glutámico, aspirina, creatina...