Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

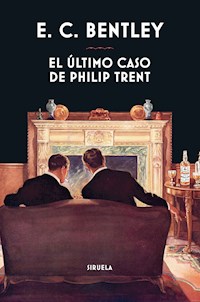

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

«Una verdadera obra maestra. Estoy segura de que es la única historia detectivesca de este siglo que pasará a la posteridad como un clásico». DOROTHY L. SAYERS «Una de las tres mejores novelas de detectives jamás escritas».AGATHA CHRISTIE «Una deliciosa obra maestra, irónica y desconcertante, escrita por un gran amigo de Chesterton». FERNANDO SAVATER «Una obra maestra del género, escrita en estilo elegante y con un estupendo estudio de caracteres. Debo decir que es un libro que no me canso de leer, lo que en una obra de intriga tiene un mérito añadido».J. M. GUELBENZU, Babelia, El País «El único defecto que encuentro a esta novela es que me han resultado cortas las horas invertidas en su lectura».LUIS ALBERTO DE CUENCA, Abc «La originalidad de este clasicazo lo convierte en indispensable».JUAN C. GALINDO, Elemental, El País De poco le servirá su poder al temido magnate estadounidense Sigsbee Manderson cuando el jardinero de su finca en la campiña inglesa lo encuentre muerto de un disparo... El pintor y detective aficionado Philip Trent, que sigue con entusiasmo el caso a través de los periódicos, descubre con su atenta lectura algunos detalles del crimen que parecen habérsele pasado por alto a las autoridades: ¿por qué no llevaba la víctima su dentadura postiza? ¿Y cómo es que su joven y bella viuda parece tan aliviada por la tragedia? A pesar de lo descabellado de algunos de sus razonamientos y de un inesperado interés romántico, la apasionada entrega de Trent al arte de la deducción conseguirá desvelar lo que nadie esperaba que alguien como él fuese capaz de encontrar: la verdad. La obra maestra de Bentley, fruto del hartazgo que causaba en él la infalibilidad de Sherlock Holmes, marcó el comienzo de la modernidad en el género con un memorable protagonista cuyo encanto reside, precisamente, en su capacidad para reírse de sus propios errores, mientras avanza con jovialidad por una de las más ingeniosas tramas que el lector pueda recordar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: agosto de 2017

Título original: The Last Case of Philip Trent

En cubierta: Image courtesy of the Advertising Archives

Diseño gráfico: Ediciones Siruela

© E. C. Bentley, 1913

© De la traducción, Guillermo López Gallego

© Ediciones Siruela, S. A., 2017

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-17151-52-2

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Carta a Gilbert Keith Chesterton

Capítulo IMalas noticias

Capítulo IIPoner la ciudad patas arriba

Capítulo IIIDesayuno

Capítulo IVRevolotean unas esposas

Capítulo VFisgando

Capítulo VIEl señor Bunner investiga

Capítulo VIILa dama de negro

Capítulo VIIILa vista preliminar

Capítulo IXUna pista fresca

Capítulo XLa esposa de Dives

Capítulo XIInédito hasta la fecha

Capítulo XIIDías malos

Capítulo XIIIErupción

Capítulo XIVEscribiendo una carta

Capítulo XVDoble astucia

Capítulo XVILa gota que colma el vaso

A Gilbert Keith Chesterton

Querido Gilbert:

Te dedico esta historia. Primero, porque el único motivo indisputablemente noble que tuve al escribirla fue la esperanza de que te gustara. Segundo, porque te debo un libro para responder a El hombre que fue Jueves. Tercero, porque, cuando te expliqué el plan, rodeados de franceses, hace dos años, te dije que lo haría. Cuarto, porque recuerdo el pasado.

Hoy he vuelto a pensar en aquellos tiempos asombrosos, cuando ni tú ni yo leíamos el periódico, cuando éramos puramente felices con el consumo ilimitado de papel, lápices, té y la paciencia de nuestros mayores; cuando nos entregamos a la literatura más estricta, y nosotros mismos producíamos la lectura ligera que fuera necesaria; cuando (en palabras del poeta de Canadá) estudiábamos las obras de la naturaleza, y también esas ranas pequeñas; en resumen, cuando éramos extremadamente jóvenes.

En nombre de aquella era te ofrezco este libro.

Siempre tuyo,

E. C. BENTLEY

Capítulo IMalas noticias

El mundo que conocemos ¿cómo puede separar con conocimiento de causa lo que importa de lo que parece importante?

Cuando un disparo de mano desconocida desperdigó el cerebro retorcido e indomeñable de Sigsbee Manderson, ese mundo no perdió nada que mereciese una sola lágrima; ganó algo memorable con el duro recordatorio de la vanidad de riquezas como las que había acumulado el muerto, sin un solo amigo leal que lo llorara, sin una sola acción que honrara en lo más mínimo su memoria. Pero, cuando llegó la noticia de su fin, a quienes vivían en los grandes vórtices de los negocios les pareció como si también la tierra hubiese temblado sacudida por un golpe.

A lo largo de la escabrosa historia comercial de este país, ninguna figura anterior dejó semejante huella en el mundo de los negocios. Tenía su propio nicho en sus templos. Antes había habido gigantes financieros, que habían dirigido y aumentado con nervio las fuerzas del capital, y se habían llevado una buena tajada en recompensa de su trabajo; pero en el caso de Manderson se dio la peculiaridad de que curiosamente una aureola de romanticismo pirata, cosa que ocupa un lugar especial en el corazón de sus compatriotas, siguió ciñendo su cabeza durante los años en que a ojos de todos se alzó como incontestado guardián de la estabilidad, aniquilador de crisis manipuladas y enemigo de los caudillos invasores que infestan las fronteras de Wall Street.

La fortuna que dejó su abuelo, que fue uno de dichos caudillos, a la escala menor de su época, le llegó acrecentada por su padre, que durante una vida larga siguió prestando dinero de forma moderada. Manderson, que jamás supo lo que era vivir sin enormes sumas de dinero a su alcance, debería haber formado parte de esa plutocracia estadounidense más nueva controlada por la tradición y el hábito de la gran riqueza. Pero no fue así. Si bien su crianza y su educación le habían infundido ideas europeas acerca de las circunstancias externas apropiadas para un hombre rico; si bien le habían imbuido una proclividad a la magnificencia discreta, la suntuosidad mayor que no se pregona a los cuatro vientos; aun así, le fue transmitido mucho del forty-niner1 y el bucanero financiero, su antepasado. Durante esa primera etapa de su carrera en los negocios que se dio en llamar su mal estilo temprano, fue poco más que un jugador genial, que jugaba sus cartas contra las de todos, un niño prodigio que proporcionó a la fascinante práctica de la especulación un cerebro mejor dotado que todos los que se le enfrentaban. En Santa Elena quedó establecido que la guerra es une belle occupation; y así halló el joven Manderson la multitudinaria y complicada trifulca de la Bolsa de Nueva York.

Luego aconteció su transformación. A la muerte de su padre, cuando Manderson contaba treinta años, pareció recibir una nueva revelación del poder y la gloria del dios al que servía. Con la repentina y elástica plasticidad propia de su nación, se dedicó desde entonces al trabajo constante en el negocio bancario de su padre, prestando oídos sordos al sonido de las batallas de Wall Street. En pocos años, se hizo con el control de todas las actividades de la gran compañía que, con su conservadurismo incontestado, su seguridad y su peso financiero, se alzaba como un acantilado sobre el airado mar de los mercados. Toda desconfianza basada en las ocupaciones de su juventud se desvaneció. Era evidentísimo que era un hombre diferente. Nadie sabía a ciencia cierta cómo se produjo la transformación, pero corrían rumores sobre supuestas últimas palabras que pronunció su padre, la única persona a la que había respetado y tal vez querido.

Empezó a dominar la situación financiera. Al poco, su nombre era conocido en las Bolsas del mundo. Quien pronunciaba el nombre de Manderson invocaba una imagen de cuanto es sólido y firme en la vasta riqueza de los Estados Unidos. Planeó grandes combinaciones de capital, consolidó y centralizó industrias de escala continental, financió con criterio infalible los amplios designios del Estado o la empresa privada. A menudo, al «hacerse con el control» para aplastar una huelga, o al asociar la propiedad de un sector con mucha mano de obra, llevó a la ruina a multitudes de pequeños hogares; y, cuando los mineros, los obreros de los altos hornos o los jornaleros lo desafiaban y llamaban al desorden, podía ser más intratable y despiadado que ellos. Pero lo hacía en ejercicio de una actividad comercial legítima. Puede que decenas de millares de pobres maldijeran su nombre, pero el financiero y el especulador ya no lo detestaban. Tendía la mano para proteger o manipular el poder de la riqueza en todos los rincones del país. Contundente, frío e infalible, en todo lo que hacía servía a la pasión nacional por la magnitud; y su país, agradecido, lo apodó el Coloso.

Pero en este periodo tardío hubo un aspecto de Manderson que permaneció desconocido e insospechado durante largo tiempo, salvo para unos pocos, sus secretarios y tenientes y ciertos camaradas de sus remotos días turbulentos. Este pequeño círculo sabía que Manderson, el pilar de los negocios sensatos y la estabilidad de los mercados, sentía momentos de nostalgia por los tiempos agitados en que su nombre hacía temblar Wall Street. Uno de ellos decía que era como si Barbanegra hubiese sentado la cabeza y hubiese usado su botín para convertirse en un comerciante decente de Bristol. De cuando en cuando, el pirata lanzaba una mirada asesina, con el puñal entre los dientes y las cerillas chisporroteando en la banda del sombrero. Durante esos espasmos de recrudecimiento en el despacho interior de Manderson, Colefax y Compañía se planeaban sobre el papel asaltos tempestuosos a los mercados. Pero nunca se llevaban a la práctica. Barbanegra sofocaba el motín de su antiguo ser y se dirigía sobriamente a la contaduría..., tal vez tarareando entre dientes uno o dos compases de un canto de marineros. Manderson se permitía la inocua satisfacción, en cuanto había pasado el momento de actuar, de señalar a algún príncipe Ruperto de los mercados cómo podría haberse llevado a cabo un golpe que habría constituido un millón para el depredador. «Me parece», decía casi con melancolía, «que Wall Street se está volviendo muy aburrida desde que me fui». Poco a poco, esta amable flaqueza del Coloso llegó a oídos del mundo de los negocios, que se regocijó enormemente al conocerla.

Ante la noticia de su muerte, el pánico recorrió los mercados como un huracán; porque llegó en un momento poco afortunado. Los precios se tambaleaban y caían como torres durante un terremoto. Durante dos días, Wall Street fue un infierno clamoroso de pálida desesperación. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, dondequiera que la especulación tuviese devotos, hubo un viento de ruina, una plaga de suicidios. También en Europa fueron muchos los que se quitaron la vida lamentablemente unida al destino de un financiero al que muy pocos de ellos habían llegado a ver. En París, un banquero muy conocido salió en silencio de la Bolsa y cayó fulminado sobre la ancha escalinata entre la frenética multitud de judíos, con un frasco roto en la mano. En Fráncfort, otro saltó desde lo alto de la catedral, dejando una mancha más roja donde chocó que la roja torre. Hubo quienes se acuchillaron y se dispararon y se ahorcaron, bebieron su muerte o la inhalaron, porque en un rincón solitario de Inglaterra un corazón frío consagrado al servicio de la avaricia había dejado de latir.

El golpe no pudo llegar en peor momento. Ocurrió cuando Wall Street se hallaba en estado de «alarma» reprimida; reprimida, porque desde hacía una semana los grandes intereses que actuaban de manera consensuada o estaban directamente controlados por el Coloso habían estado combatiendo a la desesperada los efectos del arresto repentino de Lucas Hahn y la revelación del saqueo de los bancos Hahn. Esta bomba, a su vez, había estallado cuando el marco estaba «inflado» por encima de su valor real. En la jerga del lugar, era inminente una caída. Los informes de los productores de maíz no habían sido buenos, y había habido dos o tres declaraciones de los ferrocarriles que fueron mucho peores de lo que se esperaba. Pero, en cualquier punto de la vasta área de especulación en que se hubiera hecho notar la sacudida de la amenaza de hundimiento, «la gente de Manderson» había tomado cartas en el asunto y sostenido el mercado. Durante toda la semana, la mente de los especuladores, tan superficial como veloz, tan apasionada como codiciosa, había visto en ello la mano protectora del gigante extendida desde la lejanía. Manderson, decía el coro mediático, estaba en comunicación constante con sus tenientes de Wall Street. Un periódico publicó la cifra aproximada de la suma gastada en telegramas entre Nueva York y Marlstone en las últimas veinticuatro horas; relató que la oficina de correos había enviado un pequeño equipo de expertos operadores a Marlstone para que se hiciera cargo del torrente de mensajes. Otro reveló que Manderson, ante las primeras noticias del desplome de Hahn, había tomado medidas para dejar sus vacaciones y volver a casa a bordo del Lusitania; pero que pronto tuvo la situación tan controlada que había decidido quedarse donde estaba.

Todo esto era falso, una fantasía más o menos consciente de los «redactores financieros», deliberadamente difundida y alentada por los astutos empresarios del grupo Manderson, que sabían que nada favorecería tanto sus planes como esa entelequia del culto al héroe; sabían también que Manderson no había respondido una palabra a sus mensajes, y que Howard B. Jeffrey, el de Acero y Hierro, era el auténtico artífice de la victoria. Así que hicieron de tripas corazón durante cuatro días febriles, y los ánimos se serenaron. El sábado, a pesar de que a los pies del señor Jeffrey seguían retumbando murmullos volcánicos de inquietud, este prácticamente dio su tarea por acabada. El mercado se mantenía firme y avanzaba despacio. Wall Street se echó a dormir el domingo, agotada, pero agradecida y sosegada.

En el transcurso de la primera hora de operaciones del lunes, un rumor espantoso recorrió veloz los sesenta acres del centro financiero. Surgió como surgen los relámpagos: con un parpadeo que no se sabe de dónde viene; aunque se sospecha que primero fue un susurro al teléfono —unido a una orden de venta urgente— de un empleado del Servicio Telegráfico. Un violento espasmo hizo temblar las cotizaciones. En cinco minutos, el ruido sordo del mercado callejero de la calle Broad subió a una nota aguda de interrogación frenética. Desde el interior de la propia colmena de la Bolsa se escuchaba una algarabía de murmullos asustados, y los hombres entraban y salían apresurados y sin sombrero. ¿Era verdad?, preguntaban todos; y todos respondían, con labios trémulos, que era una mentira propalada por un interés «de cortas miras» carente de escrúpulos que trataba de cubrirse las espaldas. Un cuarto de hora más tarde, llegaron noticias de un derrumbe repentino y ruinoso de los yanquis al cierre de la Bolsa de Londres. No hizo falta más. Nueva York todavía tenía por delante cuatro horas de operaciones. La estrategia de señalar a Manderson como salvador y guardián de los mercados se había vuelto contra sus autores con fuerza aniquiladora, y Jeffrey, con la oreja puesta en su teléfono personal, escuchaba el relato del desastre apretando los dientes. El nuevo Napoleón había perdido su Marengo. Veía cómo el paisaje financiero al completo se deslizaba y caía en el caos ante sus ojos. En media hora, la noticia del hallazgo del cadáver de Manderson, con el inevitable rumor de que se trataba de un suicidio, estaba en las prensas de una docena de periódicos; pero antes de que un ejemplar llegase a Wall Street, el tornado de pánico ya había alcanzado su punto álgido, y Howard B. Jeffrey y sus colaboradores se vieron arrastrados como hojas ante su soplido.

Todo ello surgió de la nada.

En el entramado general de la vida no había cambiado nada. El maíz no había dejado de madurar al sol. Los ríos llevaban sus gabarras y daban energía a una miríada de motores. Los rebaños engordaban en los pastos; el ganado era incontable. Los hombres trabajaban aquí y allá en las diversas servidumbres en las que habían nacido, y las cadenas no les molestaban más que de costumbre. Belona se revolvía y murmuraba como siempre, pero seguía durmiendo un sueño intranquilo. Para toda la humanidad, salvo para uno o dos millones de jugadores medio enloquecidos, completamente ajenos a la realidad, la muerte de Manderson no significaba nada; el mundo siguió rodando. Semanas antes de su muerte, unas manos fuertes controlaban cada cable de la enorme red de comercio e industria que supervisaba. Antes de dar sepultura a su cadáver, sus compatriotas hicieron un extraño descubrimiento: la existencia del potente motor de monopolio que recibía el nombre de Sigsbee Manderson no era necesaria siquiera para la prosperidad material. El pánico se apagó por sí solo en dos días, todo se recogió, los arruinados se esfumaron; el mercado «recobró la normalidad».

Mientras el breve delirio se aquietaba, estalló en Inglaterra un escándalo nacional que de pronto atrajo la atención de dos continentes. A la mañana siguiente, hubo un accidente en el Chicago Limited, y el mismo día un conocido político fue asesinado a sangre fría por el hermano de su mujer en la calle en Nueva Orleans. Una semana después de su aparición, «la historia de Manderson», según el acreditado entender de los redactores de una punta a otra de los Estados Unidos, estaba «pasada». La marejada de visitantes estadounidenses que se extendía por Europa se arremolinaba alrededor del monumento o la estatua de muchos hombres que habían muerto en la miseria; y en ningún momento pensaron en su plutócrata más famoso. Como el poeta que murió en Roma, muy joven y pobre, hace cien años, fue enterrado lejos de su propia tierra; pero, por todos los hombres y mujeres de la patria de Manderson que acuden en tropel a la tumba de Keats en el cementerio al pie del monte Testaccio, no hay uno solo, ni lo habrá jamás, que se detenga con reverencia junto a la tumba del potentado tras la pequeña iglesia de Marlstone.

1 Los primeros buscadores de oro en viajar a California durante la llamada «Fiebre del Oro» (ca. 1848-1855) reciben el nombre de forty-niners, o «los del 49». (Todas las notas son del traductor.)

Capítulo IIPoner la ciudad patas arriba

Encima de la mesa de Sir James Molloy, en la única habitación amueblada con comodidad en las oficinas del Record, zumbó el teléfono. Sir James hizo un gesto con la pluma, y el señor Silver, su secretario, dejó su trabajo y fue hacia el instrumento.

—¿Quién es? —dijo—. ¿Quién? No lo escucho... Oh, es el señor Bunner, ¿no? Sí, pero... Ya lo sé, pero esta tarde está ocupadísimo. ¿Le importaría?... Ah, ¿en serio? Vale, si es así, espere un momento, por favor.

Puso el receptor delante de Sir James.

—Es Calvin Bunner, la mano derecha de Sigsbee Manderson —dijo con concisión—. Insiste en que tiene que hablar con usted en persona. Dice que es una noticia muy grave. Llama de la casa de Bishopsbridge, así que va a tener que hablar alto.

Sir James miró el teléfono sin sombra de afecto y cogió el receptor.

—¿Y bien? —dijo en alto y escuchó—. Sí —añadió. Un momento después, el señor Silver, que lo miraba con interés, vio una mirada de asombro y horror—. ¡Dios mío! —musitó Sir James.

Aferrando el instrumento, se puso en pie despacio, sin dejar de atender en todo momento. De cuando en cuando, repetía: «Sí». Al punto, mientras escuchaba, miró de reojo al reloj, y habló al señor Silver por encima del transmisor.

—Vaya a buscar al señor Figgis y al joven Williams. Deprisa.

El señor Silver salió de la habitación como una exhalación.

El gran periodista era un irlandés alto, fuerte y listo de cincuenta años, de tez morena y con el bigote negro, un hombre de incansable energía para la profesión, conocido en la alta sociedad, a la que entendía muy bien y manipulaba con la habilidad medio cínica de su clase. Sin embargo, nada tenía de charlatán: no se hacía el misterioso, ni fingía saber lo que no sabía, y se daba cuenta al instante cuando los demás lo hacían. En su presencia apuesta, urbana y bien vestida había una nota un tanto siniestra cuando la cólera o una concentración intensa dejaban huella en torno a sus ojos y su entrecejo; pero, cuando nada refrenaba su naturaleza generosa, era el más cordial de los hombres. Presidía la compañía propietaria del periódico matutino más poderoso, el Record, y también el vespertino más indispensable, el Sun, cuyas oficinas estaban al otro lado de la calle. Además, era redactor jefe del Record, al cual con el transcurso de los años había proveído del personal más capaz y variado del país. Una de sus máximas era que, a falta de dones, uno debe hacerlo lo mejor posible a base de mérito consistente; y empleaba ambos en gran medida. Su personal lo respetaba como a pocos en una profesión que no facilita el desarrollo de sentimientos de reverencia.

—¿Seguro que eso es todo? —preguntó Sir James, tras dedicar unos minutos a escuchar y preguntar con seriedad—. ¿Y desde cuándo se sabe?... Sí, claro, la policía, sí, pero ¿la servidumbre? Sin duda, a estas horas, por allá ya lo sabrá todo el mundo... Vale, lo vamos a intentar... Oiga, Bunner, no sabe cuánto se lo agradezco. Le debo una. Y ya sabe que lo digo en serio. Venga a verme en cuanto llegue a la ciudad... De acuerdo, muy bien. Ahora tengo que ponerme en marcha con la información. Adiós.

Sir James colgó el receptor y se hizo con un horario del ferrocarril que tenía enfrente en un estante. Tras consultar rápidamente dicho oráculo, lo tiró con una palabra contundente mientras el señor Silver entraba en la habitación a toda prisa, seguido de un hombre con gafas, de rasgos duros, y un joven de mirada alerta.

—Quiero que apunte unos cuantos datos, Figgis —dijo Sir James, desterrando toda señal de agitación y hablando con rápida calma—. En cuanto los tenga, deles forma tan rápido como pueda para una edición especial del Sun. —El hombre de rasgos duros asintió y echó una mirada al reloj, que marcaba las tres y unos minutos; sacó un cuaderno y acercó una silla al gran escritorio—. Silver —prosiguió Sir James—, vaya y dígale a Jones que envíe un telegrama muy urgente a nuestro corresponsal en la zona, y que deje lo que tenga entre manos y vaya a Marlstone de inmediato. Que no diga por qué en el telegrama. Ni una sola palabra sobre esta noticia hasta que la publique el Sun... Todos lo entienden. Williams, cruce y dígale al señor Anthony que esté preparado para un titular a dos columnas que va a poner la ciudad patas arriba. Dígale solo que tome todas las medidas y precauciones necesarias para una exclusiva. Dígale también que Figgis llegará en cinco minutos con los datos, y que más vale que le deje escribir la historia en su despacho particular. Al salir, pídale a la señorita Morgan que venga aquí a verme inmediatamente, y dígales a los de los teléfonos que traten de ponerme con el señor Trent. Cuando haya visto al señor Anthony, vuelva aquí y esté atento.

El joven de mirada alerta se desvaneció como un fantasma.

Sir James se volvió al instante hacia el señor Figgis, que tenía el lápiz preparado sobre el papel.

—Sigsbee Manderson ha sido asesinado —empezó rápida y claramente, dando zancadas con las manos a la espalda. El señor Figgis garabateó un renglón de taquigrafía igual de emocionado que si le hubieran dicho que hacía buen día: gajes del oficio—. Su esposa, él y dos secretarios llevan la última quincena en la casa llamada White Gables2, en Marlstone, cerca de Bishopsbridge. La compró hace cuatro años. Desde entonces, los Manderson han pasado allí parte de los veranos. Anoche se acostó hacia las once y media, como solía. Nadie sabe cuándo se levantó y salió de casa. Nadie lo ha echado de menos hasta esta mañana. Hacia las diez, el jardinero ha encontrado el cadáver. Estaba en la finca, al lado de un cobertizo. La habían disparado en la cabeza, en el ojo izquierdo. Ha debido de fallecer al instante. No le habían robado, pero tenía marcas en las muñecas que indican que hubo un forcejeo. Han mandado llamar de inmediato al doctor Stock, de Marlstone, que realizará la autopsia. La policía de Bishopsbridge, que ha llegado rápido, no suelta prenda, pero se cree que no tienen la menor idea de la identidad del asesino. Y eso es todo, Figgis. El señor Anthony lo está esperando. Ahora tengo que llamarlo por teléfono y aclarar unas cuantas cosas.

El señor Figgis levantó la mirada.

—Se ha puesto al frente del caso —sugirió— a uno de los detectives más capaces de Scotland Yard. No es una afirmación arriesgada.

—Como quiera —dijo Sir James.

—¿Y la señora Manderson? ¿Estaba allí?

—Sí. ¿Por qué pregunta?

—Abatida por el shock —aventuró el periodista— y no quiere ver a nadie. Interés humano.

—Yo que usted no pondría eso, señor Figgis —dijo una voz queda. Pertenecía a la señorita Morgan, una mujer pálida y grácil, que había aparecido silenciosamente mientras avanzaba el dictado—. Conozco a la señora Manderson —prosiguió, volviéndose hacia Sir James—. Parece bastante sana e inteligente. ¿Han asesinado a su marido? No creo que se haya quedado abatida. Es más probable que esté haciendo todo lo posible para ayudar a la policía.

—Más o menos del estilo de usted, señorita Morgan —dijo Sir James con una sonrisa fugaz. La imperturbable eficiencia de esta señorita era proverbial en la redacción—. Elimínelo, Figgis. ¡Váyase! Veamos, señora mía, me imagino que ya sabe lo que quiero.

—Resulta que nuestra biografía de Manderson está bastante actualizada —respondió la señorita Morgan, bajando las oscuras pestañas mientras estudiaba la posición—. La revisé hace solo unos meses. Está prácticamente lista para la edición de mañana. Diría que el Sun haría bien en usar el esbozo de su vida que sacaron hace cosa de dos años, cuando fue a Berlín y arregló el incidente de la potasa. Recuerdo que era un buen esbozo, y no van a poder sacar mucho más. En cuanto a nuestro periódico, tenemos montones de recortes, claro está, casi todos malos. Los correctores los recibirán en cuanto lleguen. Además, tenemos dos retratos muy buenos que son propiedad nuestra; el mejor es un dibujo que hizo el señor Trent cuando ambos coincidieron en el mismo barco no sé dónde. Es mejor que todas las fotografías; pero usted dice que el público prefiere una mala fotografía a un buen dibujo. Se los enviaré inmediatamente, para que escoja. Si no me equivoco, el Record tiene ventaja en esta situación, salvo por el hecho de que no va a poder mandar un enviado especial a tiempo para que entre nada en la edición de mañana.

Sir James suspiró hondo.

—¿Y de qué servimos nosotros? —preguntó acongojado al señor Silver, que había regresado a su mesa—. Hasta se sabe de memoria la Bradshaw3.

La señorita Morgan se ajustó los puños con aire de paciencia.

—¿Algo más? —preguntó, al tiempo que sonaba el teléfono.

—Sí, una cosa —respondió Sir James, mientras levantaba el receptor—. Quiero que alguna vez cometa un error grave, señorita Morgan, una metedura de pata inolvidable, para quedar en paz.

Esta se permitió una sombra de lo que habría sido una sonrisa encantadora mientras salía.

—¿Anthony? —preguntó Sir James, y al punto quedó absorto en la conversación con el redactor del otro lado de la calle.

Rara vez entraba en el edificio del Sun en persona; el ambiente de un periódico vespertino, decía, estaba muy bien..., si a uno le gustaban esas cosas. El señor Anthony, el Murat de la calle Fleet4, al que le encantaba cabalgar sobre el torbellino y librar una batalla tumultuosa contra el reloj, decía lo mismo de los periódicos matutinos.

Cosa de cinco minutos después, un mozo de uniforme entró y dijo que el señor Trent estaba al aparato. Sir James acabó bruscamente su conversación con el señor Anthony.

—Que me lo pasen inmediatamente —le dijo al mozo—. ¡Hola! —gritó al teléfono pasados unos momentos.

Una voz replicó en el instrumento:

—¡Ni hola ni holo! ¿Qué quiere?

—Aquí Molloy —dijo Sir James.

—Ya lo sé —repuso la voz—. Aquí Trent. Tengo un cuadro a medias y se ha visto interrumpido en un punto crítico. ¡Bueno, solo espero que sea importante!

—Trent —dijo Sir James en tono impresionante—, es importante. Quiero que haga un encargo para nosotros.

—Querrá decir una nadería —replicó la voz—. Créame, no quiero vacaciones. Estoy en racha. Estoy haciendo cosas bastante decentes. ¿Por qué no me deja en paz?

—Ha ocurrido algo gravísimo.

—¿Qué?

—Han matado a Sigsbee Manderson de un disparo en la cabeza, y nadie sabe quién ha sido. Han encontrado el cuerpo esta mañana. Ha ocurrido en su casa, cerca de Bishopsbridge. —Sir James pasó a relatar a su interlocutor, de forma clara y sucinta, los hechos que había comunicado al señor Figgis—. ¿Qué le parece? —concluyó.

No obtuvo más respuesta que un gruñido reflexivo.

—Venga —exhortó Sir James.

—¡No me tiente!

—¿Irá?

Hubo una corta pausa.

—¿Sigue ahí? —dijo Sir James.

—Oiga, Molloy —estalló la voz, quejumbrosa—, puede que en esto haya un caso para mí, y puede que no. No hay forma de saberlo. Puede que sea un misterio; puede que sea más fácil que freír un huevo. Lo de que no hayan robado nada es interesante, pero quizá lo haya liquidado un miserable vagabundo al que se encontró durmiendo en la finca y al que intentó echar. Le pega. En ese caso, no sería raro que el homicida hubiera tenido suficiente sentido común para darse cuenta de que dejar el dinero y los objetos de valor era lo más seguro. Sinceramente, no me gustaría tener nada que ver con el ahorcamiento de un pobre diablo que le ha apagado la vela a un tipo de las hechuras de Sig Manderson como medida de protesta social.

Sir James sonrió al teléfono, una sonrisa de éxito.

—Vamos, muchacho, se está ablandando. Reconozca que quiere ir y echar un vistazo al caso. Lo sabe. Si al final se trata de algo en lo que prefiera no entrar, es libre de dejarlo. Por cierto, ¿dónde está?

—A merced de un viento errante —respondió la voz, indecisa—, y vano, vano, vano es el placer5.

—¿Puede estar aquí en una hora? —insistió Sir James.

—Supongo que sí —gruñó la voz—. ¿Cuánto tiempo tengo?

—¡Bravo, muchacho! Bueno, hay tiempo de sobra... Eso es lo malo. Por esta noche, no me queda más remedio que apoyarme en mi corresponsal en la zona. El único tren decente de hoy ha salido hace media hora. El siguiente es lento, parte de la estación de Paddington a medianoche. Si quiere, le dejo el Destructor. —Sir James se refería a un velocísimo automóvil que tenía—, pero no llegaría a tiempo de hacer nada esta noche.

—Y además no dormiría. No, gracias. Prefiero el tren. Ya sabe que me gusta mucho viajar en tren; se me da muy bien. Soy el fogonero y el fogonado. Soy la canción que canta el maletero.

—¿Cómo dice?

—Da igual —dijo con voz triste—. Oiga —continuó—, ¿su gente podría buscarme un hotel cerca del escenario del crimen, y mandar un telegrama para reservar una habitación?

—Inmediatamente —dijo Sir James—. Venga en cuanto pueda.

Colocó el receptor en su sitio. Según volvía a sus papeles, un clamor estridente volvió a estallar abajo, en la calle. Fue a la ventana. Una panda de chicos excitados bajaba a la carrera las escaleras del edificio del Sun y recorría el angosto pasaje que llevaba a la calle Fleet. Cada uno llevaba su fardo de periódicos y un cartel grande con una sencilla leyenda:

MATAN A

SIGSBEE MANDERSON

Sir James sonrió e hizo sonar con alegría la calderilla que llevaba en los bolsillos.

—Es un buen reclamo —comentó al señor Silver, que estaba de pie a su lado.

Ese fue el epitafio de Manderson.

2 Gabletes o piñones blancos.

3 La Guía de Bradshaw, publicada entre 1839 y 1961, recopilaba los horarios y trayectos de los ferrocarriles británicos.

4 Tradicionalmente, la calle en la que se hallaban las redacciones de los principales periódicos ingleses.

5 Versos del capítulo XIII de LosIdilios del Rey, de lord Alfred Tennyson.

Capítulo IIIDesayuno

A eso de las ocho de la mañana del día siguiente, el señor Nathaniel Burton Cupples estaba de pie en la terraza del hotel de Marlstone. Estaba pensando en el desayuno6. En su caso, esta expresión debía ser tomada al pie de la letra: era verdad que estaba pensando en el desayuno, de la misma manera que pensaba en todo acto consciente de su vida cuando el tiempo lo permitía. Cavilaba que la víspera la conmoción y la actividad que sucedieron al hallazgo del muerto le trastocaron el apetito, y llevaron a que consumiese considerablemente menos alimento de lo habitual. Esa mañana tenía mucha hambre, puesto que llevaba una hora levantado y activo; y decidió permitirse la tercera tostada y otro huevo; lo demás, como siempre. El déficit restante tendría que compensarlo en el almuerzo, pero ya habría tiempo para pensarlo.

Una vez hubo decidido eso, el señor Cupples se dedicó a disfrutar de la vista durante unos minutos antes de pedir. Con ojo de entendido exploró la belleza de la abrupta costa, donde una gran roca horadada se alzaba de un mar cristalino, y el atractivo orden de los amplios niveles de pasto, cultivo y bosque que descendían con suavidad desde lo alto de los acantilados al páramo lejano. Al señor Cupples le encantaban los paisajes.

Era un hombre de mediana estatura y constitución enjuta, que rondaba los sesenta, de salud bastante delicada por naturaleza, pero fuerte y activo para su edad. Una barba y un bigote ralos y descuidados no escondían una boca fina pero amable; la mirada era penetrante y agradable; la nariz afilada y la mandíbula estrecha le daban un aire muy clerical, y su ropa oscura y corriente, así como el suave sombrero negro ahondaban esa impresión. En efecto, causaba un efecto sacerdotal. Era un hombre de mente inusualmente meticulosa, diligente y ordenada, con poca imaginación. Su familia había tenido por costumbre contratar al servicio doméstico mediante anuncios en que, sin faltar a la verdad, se describía como seria. De alguna manera había escapado de esa fortaleza sombría con dos virtudes de santidad intactas: una bondad inagotable y una capacidad para la alegría inocente que nada tenía que ver con el humor. En otro tiempo y con formación eclesiástica podría haber alcanzado la púrpura. En realidad, era un miembro muy bien considerado de la Sociedad Positivista de Londres, banquero jubilado, viudo sin hijos. Su vida austera pero no infeliz transcurría fundamentalmente entre libros y en los museos; tenía conocimientos profundos y acumulados con paciencia sobre un buen número de asuntos curiosamente inconexos que en una época u otra habían despertado su interés, y le habían valido un lugar en el silencioso y oscuro mundo de los catedráticos, los conservadores y los fanáticos de la investigación; nunca estaba más a sus anchas que en sus cenas amigables y serias. Su autor favorito era Montaigne.

Justo cuando el señor Cupples estaba acabando el desayuno sentado a la mesita en la terraza, un gran automóvil pasó por el camino de delante del hotel.

—¿Quién es? —preguntó al camarero.

—Es el dirrectorr —dijo el joven con desgana—. Ha ido al trren a recogerr a un caballerro.

El coche aparcó y el botones se acercó corriendo desde la entrada. El señor Cupples profirió una exclamación de placer al ver que un hombre alto de constitución laxa, mucho más joven que él, salía del coche y subía a la terraza, tirando el sombrero a una silla. Su cara, quijotesca y de pómulos prominentes, mostraba una sonrisa agradable; llevaba la ropa basta de tweed, y el pelo y el bigote corto aceptablemente descuidados.

—¡Cupples, menudo milagro! —gritó el hombre, abalanzándose sobre el señor Cupples antes de que este pudiera ponerse en pie y aferrando su mano extendida en un fuerte apretón—. Hoy me sonríe la suerte —prosiguió espasmódicamente el recién llegado—. Es la segunda dosis en una hora. ¿Cómo está, queridísimo amigo? ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué os sentáis junto a las ruinas de ese desayuno? ¿Recordáis su antiguo orgullo, o acaso os preguntáis cómo cayó7? ¡Qué alegría verlo!

—Casi lo esperaba a usted, Trent —respondió el señor Cupples, con la cara laureada de sonrisas—. Tiene una pinta espléndida, camarada. Se lo voy a contar todo. Pero no puede haber desayunado todavía. ¿Quiere desayunar en mi mesa?

—¡Ya lo creo! —dijo el hombre—. Un desayuno enorme, además..., con una conversación refinada y lágrimas de reconocimiento que brotan sin cesar. ¿Le importa pedirle al joven Siegfried que me traiga un servicio mientras voy a lavarme? No tardo ni tres minutos.

Desapareció dentro del hotel, y el señor Cupples, tras pensarlo un momento, fue al teléfono de la oficina del botones.

Al regresar se encontró con que su amigo ya estaba sentado, sirviéndose té, y dando muestras de un interés sincero en la selección de comida.

—Sospecho que hoy voy a tener un día difícil —dijo, con la peculiar pronunciación errática que parecía tener por costumbre—. Es probable que no vuelva a comer hasta la cena. Ya se imagina por qué estoy aquí, ¿verdad?

—Sin duda alguna —dijo el señor Cupples—. Ha venido a escribir sobre el asesinato.

—Lo ha expresado usted de forma bastante sosa —respondió el tal Trent, al tiempo que diseccionaba un lenguado—. Preferiría decir que he venido a guisa de vengador de la sangre, para rastrear al culpable y vindicar el honor de la sociedad. A eso me dedico. Servicio a familias en sus residencias particulares. Oiga, Cupples, he empezado con buen pie. Espere un poco y le cuento.

Se hizo un silencio durante el cual el recién llegado comía rápido y con aire abstraído, mientras el señor Cupples lo observaba feliz.

—El señor director —dijo a la postre el hombre alto— es un tipo con mucho criterio. Es admirador mío. Sabe más sobre mis mejores casos que yo mismo. El Record telegrafió anoche para decir que iba a venir, y cuando he salido del tren a las siete de la mañana ahí estaba esperándome con un automóvil del tamaño de un almiar. No cabe en sí de gozo de tenerme como huésped. Lo que es la fama. —Bebió una taza de té y prosiguió—: Lo primero que hizo al verme casi fue preguntarme si quería ver el cuerpo de la víctima; si así fuera, creía que podría arreglarlo. Es listo como un zorro. El cuerpo está en el quirófano del doctor Stock, ¿sabe?, en el pueblo, tal como estaba cuando lo encontraron. Va a hacerle la autopsia esta mañana, por cierto, así que he llegado justo a tiempo. Bueno, me ha llevado a ver al médico a toda velocidad, y por el camino ha ido dándome todos los detalles del caso. Para cuando hemos llegado, estaba al cabo de la calle. Supongo que el director de un sitio como este tiene cierta influencia sobre el médico. Fuera como fuere, este no ha puesto ninguna pega; tampoco el policía de guardia, aunque ha tenido la precaución de insistir en que no lo mencione en el periódico.

—Yo vi el cuerpo antes de que se lo llevaran —observó el señor Cupples—. No me pareció que hubiera nada que destacar, salvo que el disparo en el ojo apenas había desfigurado el rostro, y por lo visto casi no sangró. Tenía las muñecas arañadas y magulladas. Supongo que, con su entrenamiento y sus facultades, usted habrá podido observar otros detalles de naturaleza sugerente.

—Otros detalles, sí; pero no tengo tan claro que sugieran nada. Son extraños, nada más. Las muñecas, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que viera usted que tenían arañazos y magulladuras? Estoy seguro de que vio a Manderson más de una vez por aquí antes del asesinato.

—Claro —dijo el señor Cupples.

—Bien, ¿y alguna vez le vio las muñecas?

El señor Cupples meditó.

—No. Ahora que lo dice, recuerdo que, cuando hablé con Manderson aquí, llevaba puños duros que le llegaban a las manos.

—Los llevaba siempre —dijo Trent—, según mi amigo el director. Le he señalado el hecho en que no reparó usted, que no se veían los puños, porque en realidad estaban metidos en las mangas, como los llevaría usted si se hubiera puesto la chaqueta con prisas y no se hubiera sacado los puños. Por eso se le veían las muñecas.

—Bueno, yo diría que eso es sugerente —observó con amabilidad el señor Cupples—. Tal vez podría deducirse que cuando se levantó se vistió a toda prisa.

—Sí, pero ¿fue así? El director ha dicho exactamente lo mismo que usted. «Siempre fue muy atildado», me ha dicho, y ha llegado a la conclusión de que, cuando Manderson se levantó de esa manera misteriosa, antes de que hubiera actividad en la casa, y salió de allí, tenía mucha prisa. «Fíjese en los zapatos», me ha dicho: «El señor Manderson siempre fue especialmente cuidadoso con el calzado. Pero esos cordones están atados con prisa». Le he dado la razón. «Y se dejó la dentadura postiza en la habitación», ha afirmado el director. «No me diga que eso no prueba que estaba aturdido y apurado». Le he dicho que efectivamente daba esa impresión, pero he añadido: «Mire aquí: si tenía tanta prisa, ¿por qué se hizo la raya con tanto cuidado? Esa raya es una obra de arte. ¿Por qué se ha puesto tanta cosa? Porque llevaba toda la ropa interior, gemelos, ligas para los calcetines, un reloj con su cadena, dinero, llaves y cosas en los bolsillos». Eso le he dicho al director. No ha podido encontrarle explicación. ¿Y usted?

El señor Cupples reflexionó.

—Esos datos podrían sugerir que le entró prisa cuando estaba acabando de vestirse. La chaqueta y los zapatos serían lo último que se pusiera.

—Pero no la dentadura postiza. Pregúntele a cualquiera que la use. Además, me han dicho que no se había lavado al levantarse, lo cual, en un hombre pulcro, apunta a que tenía prisa desde el primer momento. Y otra cosa. Llevaba uno de los bolsillos del chaleco forrado con badana para guardar el reloj de oro. Pero había metido el reloj en el otro bolsillo. Eso, en una persona de costumbres fijas, es rarísimo. La verdad es que hay señales de gran nerviosismo y premura, y hay señales de todo lo contrario. Por ahora, no tengo ninguna hipótesis. Primero debo reconocer el terreno, si consigo caerle en gracia a la gente de la casa.

Trent volvió a dedicarse al desayuno.

El señor Cupples le sonrió con benevolencia.

—Precisamente en eso —dijo— puedo serle de cierta ayuda. —Trent levantó la mirada, sorprendido—. Ya le he dicho que casi lo esperaba. Voy a explicarle la situación. La señora Manderson, que es sobrina mía...

—¿Cómo? —Trent dejó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa con un clac—. Cupples, no se burle de mí.

—Lo digo totalmente en serio, Trent, de veras —replicó con seriedad el señor Cupples—. Su padre, John Peter Domecq, era hermano de mi esposa. Supongo que nunca le he hablado de mi sobrina ni de con quién estaba casada. A decir verdad, siempre me ha resultado doloroso, y he evitado mencionárselo a todo el mundo. Volviendo a lo que iba a decirle: anoche, cuando estuve en la casa... Por cierto, desde aquí se ve. La ha pasado en el coche. —Señaló un tejado rojo entre unos chopos a cosa de trescientos metros de distancia, el único edificio visible que se alzaba al margen del pueblo diminuto en el hueco que tenían debajo.

—Así es —dijo Trent—. El director me ha contado todo al respecto, entre otras cosas, viniendo de Bishopsbridge.

—No es el único que ha oído hablar de usted y sus trabajos —prosiguió el señor Cupples—. Como le iba diciendo, anoche, cuando estuve allá, el señor Bunner, que es uno de los dos secretarios de Manderson, formuló su esperanza de que el Record lo mandase a usted ocuparse del caso, dado que la policía parecía desorientada. Mencionó uno o dos de sus éxitos pasados, y Mabel, mi sobrina, mostró interés cuando se lo conté, más tarde. Ella lo está llevando de manera admirable, Trent; tiene una fortaleza notable. Dijo que recordaba haber leído sus artículos sobre el caso Abinger. La horroriza enormemente el lado mediático de este triste asunto, y me había rogado que hiciera lo posible por alejar a los periodistas. No me cabe duda de que se hace cargo, Trent; en realidad no tiene que ver con la profesión. Pero dijo que parecía usted tener grandes cualidades como detective, y que no pondría obstáculos a nada que pueda esclarecer el crimen. Entonces le dije que es amigo mío, y lo describí como persona de tacto y considerada con los sentimientos de los demás; en conclusión, dijo que, si usted viniera, le gustaría que recibiera toda la ayuda posible.

Trent se inclinó sobre la mesa y estrechó la mano del señor Cupples en silencio. El señor Cupples, encantado con el cariz que estaban tomando las cosas, prosiguió: