6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novela Histórica

- Sprache: Spanisch

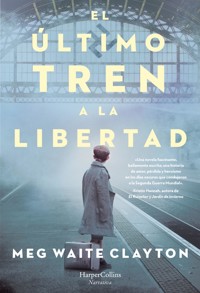

En 1936, para el quinceañero Stephan Neuman los nazis no son más que unos brutos algo más que ruidosos. Stephan forma parte de una conocida familia judía de Viena y es un incipiente dramaturgo cuyos escenarios son las calles de la capital austriaca e incluso sus intrincadas alcantarillas. Su mejor amiga es Zofie-Helene, una chica cristiana cuya madre es la editora de un periódico antinazi. Pero la inocencia libre de preocupaciones de ambos adolescentes se verá rota en pedazos cuando los nazis tomen el control. Pero hay esperanza en la oscuridad. La holandesa Truss Wijsmuller, más conocida como tía Truss, forma parte de la Resistencia y arriesga continuamente su vida para pasar de contrabando niños judíos fuera de la órbita nazi hacia países dispuestos a acogerlos. Una misión que se hace aún más complicada cuando Alemania se apodera de Austria, el Anschluss, ya que por toda Europa los países cierran sus fronteras ante el creciente número de refugiados desesperados. Pero la tía Truss está decidida a salvar a tantos niños como sea capaz. Cuando Gran Bretaña decide acoger a cierto número de refugiados, deberá atreverse a acercarse a Adolf Eichmann (el hombre que años después estará detrás de la Solución Final), en una carrera contrarreloj para salvar a chicos como Stephan, su hermano menor Walter y Helene, y para ello deberán emprender un viaje peligroso hacia un destino desconocido en el extranjero. "El último tren a la libertad es dolorosa y bella, absorbente e inolvidable. Un tributo maravilloso al valor, a una mujer impresionante, a los que pudo salvar y a los que no. Le recomiendo este libro a todos aquellos que piensen que una sola persona no puede marcar la diferencia". Karen JOY Fowler, autora de Fuera de quicio "Qué delicia es leer esta brillante historia sobre el Kindertransport. Una novela hilada con compasión, esperanza y amor. Gracias, Meg Waite Clayton, por recordarnos lo que ocurre cuando las buenas personas conspiran contra el mal". Heather Morris, autora de El tatuador de Auschwitz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 606

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

El último tren a la libertad

Título original: The Last Train To London

© 2019, Meg Waite Clayton, LLC

© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© Traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Andrea Guinn

Imágenes de cubierta:

© Mark Owen/Trevillion Images (chico)

© Serjio74/olga che/Shutterstock (estación de tren)

ISBN: 978-84-9139-489-1

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

NOTA DE LA AUTORA

PRIMERA PARTE LA ÉPOCA ANTERIOR DICIEMBRE DE 1936

EN LA FRONTERA

CHICO CONOCE A CHICA

RUBÍES O IMITACIÓN

VELAS AL AMANECER

EN BUSCA DE STEFAN ZWEIG

EL HOMBRE EN LA SOMBRA

UN POCO DE CHOCOLATE EN EL DESAYUNO

TIZA EN LOS ZAPATOS

LA PARADOJA DEL MENTIROSO

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR MÁS GRANDE DEL MUNDO

LA BÚSQUEDA

KLARA VAN LANGE

A TRAVÉS DE LA VENTANA, A OSCURAS

AUTORRETRATO

PIES DESCALZOS EN LA NIEVE

EXPOSICIÓN DE LA VERGÜENZA

JUNTO AL MUELLE

DIAMANTES, NO IMITACIONES

MOTORSTURMFÜHRER

DECISIONES

LAS MATEMÁTICAS DE LA CANCIÓN

KIPFERL Y CHOCOLATE CALIENTE VIENÉS

UN CÓDIGO EQUIVOCADO

ESCRIBIR ENTRE LÍNEAS

LA TEORÍA DEL CAOS

TARJETAS DE BAILE VACÍAS

EL ANSCHLUSS

SEGUNDA PARTE LA ÉPOCA ENTRE MEDIAS MARZO DE 1938

DESPUÉS DE NEGARSE A BAILAR

DECISIONES

DÍA DE LIMPIEZA

EL FICHERO

LOS PROBLEMAS QUE NO PUEDES ANTICIPAR

EL SALUDO DE LA VERGÜENZA

ENTRELAZADAS

HITLER

TRUUS EN EL HOTEL BLOOMSBURY

LAS PUERTAS DEL INFIERNO

TRASLADO

EL PROBLEMA JUDÍO EN AUSTRIA

EN LA NORIA

ABANDONAR

LAS AMISTADES VAN Y VIENEN

LECTURA

AMABLE

CONFESIÓN

FINGIR

LA COSA MÁS SENCILLA DEL MUNDO

CRISÁLIDA

GRANDES ESPERANZAS

EL PRECIO DEL CHOCOLATE

LAS SÁBANAS BLANCAS DE LA MUERTE

EN LA FRONTERA

UNA DISTRACCIÓN

LA PLANTA DEL SERVICIO

CUIDADOS

VIEJOS AMIGOS

–SARA–

ASALTO

UNO SIEMPRE ES MEJOR QUE CERO

LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

UNA NOCHE FUERA

PAPÁ

A LA ESPERA

LAS NOTICIAS

EL «AVE MARÍA»

COMBATIR EL FUEGO

SIN ESCAPATORIA

ABANDONADO

NADA MÁS QUE UN APELLIDO

LOS GEMELOS

AYUDA PARA PAPÁ

EN BUSCA DE PAPÁ

EL CHICO CON BOMBONES EN EL BOLSILLO

PODER DE PRINCESA

BLOOMSBURY, INGLATERRA

UNA MUJER CON VISIÓN

BOTAS BRILLANTES

CAJONES VACÍOS

EL DEBATE DE WESTMINSTER

SALIDA, SIN VISADO

LA PETICIÓN DEL VIZCONDE SAMUEL

DESEOS GRANDES Y PEQUEÑOS

OTTO

EN BUSCA DE STEPHAN NEUMAN

CLANDESTINO

DESAFÍO

TODA ESA TINTA

PROMETO

EL GUETO DE LEOPOLDSTADT

VIENA

NO ESTÁ DENTRO DE NUESTRA JURISDICCIÓN

UN NIÑO MUY BUENO

WALTER

EL HOTEL BRISTOL

SIN SALIDA

EN EL CANAL

ESCONDIDO EN LA SOMBRA

LA CELDA

COMIENZA EL INTERROGATORIO

LA PROMESA

CONTINÚA EL INTERROGATORIO

Y AHORA, LA FALDA

QUIEN RÍE EL ÚLTIMO

LA FORMA DE UN PIE

ALGO DIVERTIDO

UNA MUJER DE ÁMSTERDAM

CUALQUIER NIÑO QUE CORRA PELIGRO

DISTINTOS DIOSES

RASTRO DE PAPEL

BINARIO

AUNQUE NOS DESTIERREN, NOS EXPULSEN Y NOS INJURIEN

INCLUSO SEPARADOS

LA MALETA

DESPEDIDA

NÚMEROS

COLLAR

UN MUCHACHO JUDÍO DE DIECISIETE AÑOS

LA OTRA MADRE

QUINIENTOS

PAÑALES HÚMEDOS

TJOEK-TJOEK-TJOEK

GEMELOS QUE DESAPARECEN

NIÑOS SIN NUMERAR

LA PARADOJA DE EICHMANN

EL INFINITO ESCONDIDO

EN OTRA DIRECCIÓN

CARL FÜCHSL

JUNTOS

DESMONTAJE

EN EL HOTEL METROPOLE

LAS LUCES DE HARWICH

HARWICH

DOVERCOURT

UN VISADO DE SALIDA DE OTRA CLASE

TERCERA PARTE LA ÉPOCA POSTERIOR ENERO DE 1939

CONEJO NÚMERO 522

DIECINUEVE VELAS

LOS NO ELEGIDOS

OTRA CARTA

EN LA PLAYA

UN BEBÉ EN UN TREN

HERMANOS

LA PARADOJA DE KOKOSCHKA

EN LA ESTACIÓN DE TREN DE PRAGA, 1 DE SEPTIEMBRE, 1939

FACULTAD NEWNHAM, CAMBRIDGE

ESTACIÓN LONDINENSE DE LIVERPOOL STREET: 3DESEPTIEMBRE, 1939

PARÍS: 10 DE MAYO, 1940

IJMUIDEN, HOLANDA: 14 DE MAYO, 1940

CUARTA PARTE Y ENTONCES…

AGRADECIMIENTOS

Para Nick, y en recuerdo de Michael Litfin (1945-2008), que le contó las historias del Kindertransport a mi hijo, que a su vez me las trasladó a mí, y a Truus Wijsmuller-Meijer (1896-1978) y a los niños que salvó.

Lo recuerdo: sucedió ayer, o hace una eternidad… Y ahora el niño se vuelve hacia mí. «Dime», me pide, «¿qué has hecho con mi futuro, qué has hecho con tu vida?»… Una persona íntegra puede marcar la diferencia, la diferencia entre la vida y la muerte.

Elie Wiesel, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, entregado en Oslo el 10 de diciembre de 1986.

NOTA DE LA AUTORA

Tras la anexión alemana del país independiente de Austria en marzo de 1938 y la violencia de la «Noche de los cristales rotos» aquel mes de noviembre, comenzó un intento extraordinario por poner a salvo en Gran Bretaña a diez mil niños. Aunque es una obra de ficción, esta novela está basada en el Kindertransport de Viena dirigido por Geertruida Wijsmuller-Meijer, de Ámsterdam, quien había empezado a rescatar a pequeños grupos de niños ya en 1933. Para los niños, era conocida como Tante Truus.

PRIMERA PARTE LA ÉPOCA ANTERIOR DICIEMBRE DE 1936

EN LA FRONTERA

Unos copos gruesos suavizaban el paisaje desde la ventanilla del tren: un castillo cubierto de nieve sobre una colina nevada se alzaba como un fantasma entre la ventisca, el revisor gritaba «Bad Bentheim; llegamos a Bad Bentheim, Alemania. Los pasajeros que continúen hacia los Países Bajos deben mostrar sus documentos». Geertruida Wijsmuller —una holandesa de mentón y nariz pronunciados, con la boca grande y los ojos de un gris de cachemir— besó al bebé que llevaba en el regazo. Lo besó una segunda vez y dejó los labios sobre su frente suave. Se lo entregó entonces a su hermana y le quitó la kipá al hermano mediano. Es ist in Ordnung. Es wird nicht lange dauern. Dein Gott wird dir dieses eine Mal vergeben, respondió Truus a las quejas de los niños, en su propio idioma. «No pasa nada. Solo será un momento. Vuestro Dios nos perdonará esta vez».

Cuando el tren se detenía, el niño pequeño se acercó a la ventanilla, gritando «¡Mamá!».

Truus intentó domarle el pelo mientras seguía su mirada a través del cristal manchado de nieve: los alemanes colocados en filas ordenadas en el andén pese a la tormenta, un portaequipajes con un carro cargado de maletas, un hombre encorvado con un cartel donde anunciaba un sastre. Sí, también estaba la mujer que el niño veía; una mujer delgada vestida con abrigo oscuro y una bufanda, de pie junto al carrito de las salchichas, de espaldas al tren, mientras el niño la llamaba de nuevo: «¡¡¡Mamá!!!».

La mujer se volvió, dando un mordisco grasiento a su salchicha mientras levantaba la mirada hacia los letreros informativos de la estación. El niño puso cara larga. No era su madre, claro.

Truus lo acercó a ella y le susurró: «Ya pasó, ya pasó», incapaz de hacer promesas que no pudieran cumplirse.

Las puertas del vagón se abrieron con un fuerte chirrido y mucho estruendo. Un guardia fronterizo nazi del andén extendió el brazo para ayudar a una pasajera que bajaba del tren, una alemana embarazada que aceptó su ayuda con una mano enguantada. Truus se desabrochó los botones de perlas de sus guantes amarillos de cuero y se aflojó los puños festoneados. Se quitó los guantes y el cuero se enganchó en un anillo de rubí situado entre otros dos anillos mientras, con manos que ya empezaban a arrugarse y a llenarse de manchas, le secó las lágrimas al muchacho.

Les arregló el pelo y la ropa, dirigiéndose a ellos por su nombre, pero sin perder un segundo, atenta a la fila menguante de pasajeros.

—Muy bien —dijo, limpiándole la baba al bebé mientras desembarcaban los últimos pasajeros—. Id a lavaros las manos, como hemos practicado.

El guardia fronterizo nazi ya estaba subiendo las escaleras.

—Venga, daos prisa, pero lavaos muy bien las manos —les dijo Truus con calma. A la niña le dijo—: Mantén a tus hermanos en el lavabo, cariño.

—Hasta que vuelvas a ponerte los guantes, Tante Truus —respondió la niña.

Era necesario que no pareciese que Truus estaba escondiendo a los niños, pero tampoco quería tenerlos demasiado cerca durante la negociación. «Fijamos la mirada no en lo que se ve, sino en lo que no se ve», pensó, y se llevó inconscientemente el rubí a los labios, como un beso.

Abrió su cartera, algo más delicado de lo que habría llevado de haber sabido que regresaría a Ámsterdam con tres niños. Buscó en su interior, quitándose los anillos mientras los niños, situados ahora detrás de ella, se alejaban por el pasillo.

Frente a ella apareció el guardia fronterizo. Era un hombre joven, pero no tanto como para no estar casado, o para no tener hijos.

—¿Visados? ¿Tiene visados para salir de Alemania? —le preguntó a Truus, la única adulta que quedaba en el vagón.

Truus siguió buscando en su cartera, como si fuera a sacar los papeles que le pedía.

—Los niños pueden ser difíciles, ¿verdad? —respondió con amabilidad mientras tocaba su pasaporte holandés, aún en la cartera—. ¿Usted tiene hijos, agente?

El guardia le ofreció el amago de una sonrisa.

—Mi esposa está embarazada de nuestro primer hijo. Quizá para el día de Navidad.

—¡Qué afortunados son! —exclamó Truus, sonriendo ante su buena suerte mientras el guardia miraba hacia el ruido del agua corriendo en el lavabo, y los niños parloteando como pinzones. Dejó que el hombre asimilara aquella idea: pronto tendría un bebé, igual que el pequeño Alexi, quien crecería hasta convertirse en un niño como Israel, o su querida Sara.

Truus toqueteó el rubí, reluciente y caliente en el anillo solitario que le quedaba ahora puesto.

—Imagino que tendrá algo especial para su esposa, para celebrar la ocasión.

—¿Algo especial? —repitió el nazi, devolviéndole su atención.

—Algo hermoso para que se ponga todos los días, para recordar un momento tan especial. —Se quitó el anillo y agregó—: Mi padre le regaló esto a mi madre el día en que nací.

Con dedos firmes y pálidos, le ofreció el anillo de rubí junto con su pasaporte.

El joven aceptó solo el pasaporte, lo examinó y miró de nuevo hacia la parte trasera del vagón.

—¿Esos son sus hijos?

Los niños holandeses podían incluirse en los pasaportes de sus padres, pero en el suyo no aparecía ninguno.

Giró el rubí para que reflejara la luz y dijo:

—Los niños son lo más preciado que existe.

CHICO CONOCE A CHICA

Stephan salió por la puerta y bajó corriendo los escalones cubiertos de nieve, con el bolso dando golpes contra la chaqueta de la escuela mientras corría hacia el Burgtheater. Se detuvo en seco a la altura de la papelería: la máquina de escribir seguía allí, en el escaparate. Se subió las gafas por la nariz, pegó los dedos al cristal del escaparate y fingió escribir.

Siguió corriendo, abriéndose paso entre la multitud del Christkindlmarkt, con el olor del vino caliente especiado y el pan de jengibre, diciendo «¡Perdón, perdón! ¡Perdón!», con el gorro calado hasta las orejas para evitar que le reconocieran. Su familia era gente de bien: su riqueza provenía de la empresa de chocolates fundada con su propio dinero, y mantenían sus cuentas en la columna del Haber del banco Rothschild. Si llegaba a oídos de su padre que había derribado a otra anciana por la calle, aquella máquina de escribir seguiría estando más cerca del árbol de Navidad de la Rathausplatz que del árbol que tenían en el salón de invierno en casa.

Saludó con la mano al anciano del quiosco de prensa.

—¡Buenas tardes, Herr Kline!

—¿Dónde ha dejado su abrigo, señorito Stephan? —le preguntó el anciano.

Stephan miró hacia abajo —se había vuelto a dejar el abrigo en clase—, pero aminoró la marcha solo cuando llegó a la Ringstrasse, donde una protesta nazi cortaba el paso. Se introdujo en el templete cubierto de carteles pegados y bajó los escalones metálicos hacia la oscuridad del mundo subterráneo vienés, para salir después por el lado de la calle donde se hallaba el Burgtheater. Atravesó las puertas del teatro y bajó los escalones de dos en dos hasta la barbería situada en el sótano.

—¡Señorito Neuman, qué grata sorpresa! —dijo Herr Perger, enarcando las cejas blancas por detrás de sus gafas, tan negras y redondas como las del propio Stephan, si bien menos manchadas de nieve. El barbero se agachó y recogió con el cogedor los últimos recortes de pelo de aquel día—. Pero si hace poco que…

—Solo un corte rápido. Han pasado ya semanas.

Herr Perger se incorporó y tiró el pelo al cubo de la basura, después dejó la escoba y el cogedor junto a un violonchelo apoyado en la pared. «En fin, la memoria no es tan rápida en una mente anciana como en una mente joven, imagino», comentó con cariño, señalando con la cabeza hacia la silla. «O quizá no sea tan rápida en la mente de un joven con dinero de sobra».

Stephan dejó caer la bolsa de la escuela y algunas páginas de su nueva obra se esparcieron por el suelo, pero ¿qué importaba? Si solo era Herr Perger. Se quitó la chaqueta, se acomodó en la silla y se quitó las gafas. El mundo se volvió borroso, el violonchelo y la escoba ahora parecían una pareja bailando el vals en una esquina, y la cara que asomaba en el espejo por encima de la pajarita podría ser la cara de cualquiera. Se estremeció cuando Herr Perger le cubrió con la capa; a Stephan no le gustaban nada los cortes de pelo.

—He oído que van a empezar los ensayos de una nueva obra —comentó—. ¿Es de Stefan Zweig?

—Ah, sí, es usted un gran admirador de Herr Zweig. ¿Cómo he podido olvidarlo? —dijo Otto Perger, burlándose en cierto modo de Stephan, pero con cariño, y además Herr Perger conocía todos los secretos de los dramaturgos, de las estrellas y del teatro. Los amigos de Stephan no sabían de dónde sacaba todas sus exclusivas; pensaban que conocía a alguien importante.

—La madre de Herr Zweig sigue viviendo aquí en Viena —dijo Stephan.

—Y aun así no suele anunciar sus visitas cuando viene de Londres. Bueno, aun a riesgo de decepcionarle, Stephan, la nueva obra de teatro es de Csokor, 3 de noviembre de 1918, sobre la caída del Imperio austrohúngaro. Se ha especulado mucho sobre si finalmente se representará o no. Me temo que Herr Csokor ha de vivir siempre con la maleta hecha. Pero me han dicho que sigue adelante, si bien con un descargo de responsabilidad que asegura que el autor no pretende ofender a ninguna nación del antiguo Imperio alemán. Un poco de esto, un poco de aquello, lo que sea necesario con tal de sobrevivir.

El padre de Stephan habría objetado que aquello era Austria, no Alemania; el levantamiento nazi aquí había sido sofocado hacía años. Pero a Stephan no le importaba la política. Stephan solo quería saber quién sería el protagonista de la obra.

—¿No quiere intentar adivinarlo? —le sugirió Herr Perger mientras giraba a Stephan en la silla hacia él—. Se le da muy bien, si no recuerdo mal.

Stephan mantuvo los ojos cerrados y volvió a estremecerse involuntariamente, aunque, por suerte, ningún mechón de pelo le cayó sobre la cara.

—¿Werner Krauss? —dijo.

—¡Ahí está por fin! —exclamó Herr Perger con un entusiasmo sorprendente.

El barbero giró de nuevo la silla hacia el espejo y Stephan se sobresaltó al ver —borroso, sin las gafas puestas— que Herr Perger no se refería a su respuesta, sino que hablaba con una niña que había salido como un girasol surrealista de la rejilla de ventilación situada en la pared por debajo de su reflejo. La niña se plantó frente a él, con las gafas manchadas, las trenzas rubias y los pechos incipientes.

—Ay, Žofie-Helene, tu madre se pasará la noche entera limpiándote ese vestido —dijo Herr Perger.

—No era una pregunta muy justa, abuelo Otto, porque hay dos protagonistas masculinos —dijo alegremente la niña, con una voz que estremeció a Stephan, como el primer si bemol del «Ave María» de Schubert; su voz y el sonido lírico de su nombre, Žofie-Helene, además de la cercanía de sus pechos.

—Es la lemniscata de Bernoulli —dijo ella, tocándose un colgante de oro que llevaba al cuello—. El polinomio X al cuadrado más Y al cuadrado elevado al cuadrado es igual al producto de X al cuadrado menos Y al cuadrado multiplicado por dos A al cuadrado.

—Eh… —Stephan se ruborizó al darse cuenta de que le había pillado mirándole los pechos, aunque ella no lo supiera.

—Me lo regaló mi padre —dijo—. A él también le gustaban las matemáticas.

Herr Perger le quitó la capa, le entregó sus gafas y no aceptó el cuproníquel, diciendo que esta vez no le cobraría. Stephan volvió a guardar las páginas de la obra en su bolsa, porque no quería que esa niña la viera, o el hecho de que tuviera una obra de teatro, que imaginaba que podría escribir algo que mereciese la pena leer. Se detuvo, confuso: ¿el suelo estaba totalmente limpio?

—Stephan, esta es mi nieta —le dijo Otto Perger, con las tijeras aún en la mano y la escoba y el cogedor sin tocar junto al violonchelo—. Žofie, es posible que Stephan esté tan interesado en el teatro como lo estás tú, aunque le gusta más llevar el pelo bien arreglado.

—Encantada de conocerte, Stephan —dijo la niña—. Pero ¿no has venido a por un corte de pelo que no necesitabas?

—Žofie-Helene —la reprendió Herr Perger.

—Estaba indagando por la rejilla. No necesitabas cortarte el pelo, así que el abuelo Otto ha fingido que te lo cortaba. Pero, espera, ¡no me lo digas! Déjame adivinarlo. —Miró a su alrededor: el violonchelo, el perchero, después a su abuelo y, de nuevo, al propio Stephan. Se fijó en su bolso—. ¡Eres actor! Y el abuelo lo sabe todo sobre este teatro.

—Creo que pronto descubrirás, Engelchen, que Stephan es escritor —dijo Otto Perger—. Y debes saber que los grandes escritores hacen cosas muy extrañas solo por vivir la experiencia.

Žofie-Helene miró a Stephan con interés renovado.

—¿De verdad eres escritor?

—Me… me van a regalar una máquina de escribir por Navidad —respondió Stephan—. O eso espero.

—¿Las fabrican especiales?

—¿Especiales?

—¿No es raro ser zurdo?

Stephan se miró las manos, confuso, mientras ella volvía a abrir la rejilla de la que había salido y se colaba en la pared a cuatro patas. Segundos después, volvió a asomar la cabeza.

—Entonces ven, Stephan; los ensayos están a punto de terminar —le dijo—. No te importará mancharte un poco esa ropa tuya de escritor, ¿verdad? Por vivir la experiencia.

RUBÍES O IMITACIÓN

Uno de los botones de perlas del puño festoneado del guante de Truus se soltó cuando, con el bebé en una mano, trató de agarrar al niño; estaba tan absorto en el inmenso techo abovedado de hierro fundido de la estación de Ámsterdam que estuvo a punto de caerse al bajar del tren.

—Truus —le gritó su marido mientras agarraba al niño de la mano y lo dejaba en el andén. Ayudó también a bajar a la niña, y a Truus y al bebé.

Ya en el andén, Truus aceptó el abrazo de su marido, un gesto público poco frecuente.

—Geertruida —dijo—, ¿acaso Frau Freier no podía…?

—Por favor, no empieces con eso ahora, Joop. Lo hecho hecho está, y estoy segura de que la esposa de ese agradable guardia que nos permitió cruzar la frontera necesita más que nosotros el rubí de mi madre. ¿Dónde está tu espíritu navideño?

—Dios mío, no me digas que te has arriesgado a sobornar a un nazi con una imitación.

Ella le dio un beso en la mejilla.

—Dado que ni tú mismo eres capaz de distinguir la diferencia, cariño, no creo que ninguno de los dos vayáis a descubrirlo en un futuro próximo.

Joop se rio a pesar de todo, tomó al bebé en brazos, sujetándolo de forma incómoda, aunque logró calmarlo; era un hombre al que le encantaban los niños, pero que no tenía ninguno, pese a haber pasado años intentándolo. Truus se metió las manos en los bolsillos, pues ya no tenía el calor del bebé, y palpó la caja de cerillas de la que se había olvidado por completo. Era un tipo raro el médico del vagón que se la había dado. «Sin duda ha sido enviada por Dios», le había dicho mirando con cariño a los niños. Dijo que siempre llevaba encima una piedra de la suerte y quería que ella la tuviese. «Para que usted y los niños estén a salvo», insistió, abrió la cajita y le mostró una piedra plana muy antigua que no tendría ninguna función de no ser una piedra de la suerte. «En los funerales judíos, uno no regala flores, sino piedras», le dijo, y eso hizo que le resultara imposible rechazar el obsequio. Después se bajó en Bad Bentheim, antes de que el tren pasara de Alemania a Holanda, y ahora Truus estaba en Ámsterdam con los niños, pensando que tal vez hubiera algo de verdad en aquella historia sobre la buena fortuna que supuestamente concedía esa piedra tan fea.

—Bueno, pequeñín —le dijo Joop al bebé—, cuando crezcas, tendrás que hacer algo extraordinario para que el riesgo de mi alocada esposa haya valido la pena. —Si le preocupaba aquel rescate no planeado, no iba a objetar nada, igual que cuando sus viajes para sacar niños de Alemania eran planeados. Dio un beso al bebé en la mejilla—. Tengo un taxi esperando.

—¿Un taxi? ¿Te han concedido un aumento en el banco mientras estaba fuera? —bromeó Truus. Joop era banquero por los cuatro costados, austero hasta el extremo, aunque seguía llamando novia a su esposa después de dos décadas.

—Sería mucha caminata hasta casa de su tío desde la parada del tranvía, incluso sin la nieve —le dijo él—, y el doctor Groenveld no querrá que la sobrina y los sobrinos de su amigo le lleguen congelados.

El amigo del doctor Groenveld. Eso lo explicaba todo, pensó mientras salían a la calle llena de árboles cubiertos de nieve, con caminos sucios y escarcha en los canales. Así era como solía repartirse gran parte de la ayuda del Comité de Intereses Judíos: sobrinos de ciudadanos holandeses; amigos de amigos; los hijos de amigos de socios empresariales. Con frecuencia, las relaciones accidentales determinaban el destino.

THE VIENNA INDEPENDENT

LA CASA DONDE NACIÓ HITLER CONVERTIDA EN MUSEO

Las relaciones entre Austria y Alemania siguen estancadas pese al acuerdo de verano

Por Käthe Perger

BRAUNAU-AM-INN, AUSTRIA, 20 de diciembre, 1936. El dueño de la casa donde nació Adolf Hitler ha abierto dos de sus habitaciones como museo. Las autoridades austriacas en Linz han permitido dicha exposición pública a condición de que solo accedan a ella visitantes alemanes, no austriacos. En caso de que se permita la entrada a visitantes austriacos al museo o de que se convierta en un lugar de manifestación para los nazis, el museo se cerrará.

El museo ha sido posible gracias al acuerdo entre Austria y Alemania del 11 de julio para recuperar las «relaciones de carácter normal y amistoso» entre nuestras naciones. Según el acuerdo, Alemania reconocía la plena soberanía de Austria y admitía que nuestro orden político es un asunto interno sobre el que no ejercerá ninguna influencia; una concesión por parte de Hitler, que se opone al encarcelamiento de miembros del partido nazi austriaco por parte de nuestro gobierno.

VELAS AL AMANECER

Žofie-Helene se aproximó con inquietud a los setos cubiertos de nieve y a la verja de hierro del palacio de la Ringstrasse. Se llevó la mano a la bufanda rosa de cuadros que la abuela le había regalado por Navidad, tan suave como la caricia de su madre. Aquella casa era más grande que todo su bloque de apartamentos, y mucho más decorada. Las cuatro plantas con columnas —el piso de abajo con puertas y ventanas arqueadas, pero los superiores con ventanas altas y rectangulares que daban a los balcones con barandillas de piedra— estaban coronadas por una quinta planta de un tamaño más modesto, decorada con estatuas que parecían sostener el peso del tejado de pizarra, o proteger a los sirvientes que debían de vivir ahí arriba. Aquella no podía ser la casa de alguien de verdad, mucho menos de Stephan. Pero, antes de poder darse la vuelta, un portero con gabán y chistera salió de la garita para abrirle la verja, y al abrirse las puertas talladas de la entrada, Stephan bajó corriendo los escalones, tan limpios de nieve que parecía verano.

—¡Mira! ¡He escrito una nueva obra! —exclamó ofreciéndole el manuscrito—. ¡La he escrito con la máquina que me regalaron por Navidad!

El portero sonrió con cariño.

—Señorito Stephan, ¿no quiere invitar a pasar a su amiga?

* * *

El interior de la mansión era aún más imponente, con lámparas de araña y suelos de mármol con dibujos geométricos, una escalera imperial y obras de arte extraordinarias: troncos de abedules en otoño con la perspectiva alterada; un pueblo costero situado en una colina, lineal y pintoresco; un extraño retrato de una dama que se parecía mucho a Stephan, con sus mismos ojos seductores, su nariz larga y recta, sus labios rojos y aquel hoyuelo casi imperceptible en la barbilla. La mujer del retrato llevaba el pelo recogido y las mejillas rasgadas con un rojo que resultaba inquietante y, al mismo tiempo, elegante, más bien un rubor hermoso que una herida, aunque Žofie no pudo evitar pensar en lo segundo. La Suite n.º 1 para violonchelo de Bach salía de un enorme salón donde los invitados charlaban junto a un piano, que tenía la cubierta de pan de oro levantada, y allí, pintado debajo, había un pájaro blanco con una trompeta en las garras.

—Nadie la ha leído aún —le dijo Stephan en voz baja—. Ni una palabra.

Žofie miró el manuscrito que de nuevo le ofreció. ¿De verdad quería que lo leyese ahora?

El portero —Rolf, según lo llamó Stephan— intervino:

—Confío en que su invitada haya tenido una feliz Navidad, señorito Stephan.

Stephan, ignorando el codazo, le dijo a Žofie:

—Llevaba una eternidad esperando a que llegaras a casa.

—Sí, Stephan, mi abuela está bien, y he pasado una bonita Navidad en Checoslovaquia, gracias por preguntar —dijo Žofie-Helene, y sus palabras fueron recompensadas con una sonrisa de aprobación por parte de Rolf, mientras este le guardaba el abrigo y la bufanda nueva.

Leyó deprisa, solo la primera página.

—Tiene un comienzo maravilloso, Stephan —le dijo.

—¿Eso crees?

—La leeré entera esta noche, te lo prometo, pero, si insistes en que conozca a tu familia, no puedo ir cargada con el manuscrito.

Stephan se asomó al salón de música, después agarró el manuscrito y subió corriendo las escaleras. Fue acariciando cada una de las estatuas de la escalera y siguió subiendo más allá del segundo piso, donde las puertas de la biblioteca estaban abiertas y, en su interior, se veían más libros de los que Žofie hubiera creído que se pudieran tener.

Una mujer elegante de pecho plano estaba diciendo en el salón: «… Hitler está quemando libros…, los más interesantes, debo añadir». La mujer se parecía mucho a Stephan, y también a la mujer del retrato con las mejillas rojas, aunque llevaba la melena con la raya en el medio y le caía a los lados con rizos amplios. «Ese hombrecillo vil dice que Picasso y Van Gogh son unos incompetentes y unos mentirosos». Se tocó un collar de perlas que llevaba al cuello con una vuelta, igual que el de la madre de Žofie, pero este después daba una segunda vuelta que llegaba hasta su cintura, con esferas tan perfectas que, si alguna vez se rompía el hilo, saldrían rodando sin duda. «Dice que ‘la misión del arte no es regodearse en la inmundicia por la inmundicia’, como si tuviera idea de cuál es la misión del arte. ¿Y luego yo soy la histérica?».

—Histérica no —respondió un hombre—. Esa palabra es tuya, Lisl.

Lisl. Entonces esa era la tía de Stephan. Adoraba a su tía Lisl, y también a su marido, su tío Michael.

—De hecho, la palabra es de Freud, cariño —respondió alegremente Lisl.

—Son los modernistas los que fastidian a Hitler —comentó Michael, el tío de Stephan—. Kokoschka…

—Quien, por supuesto, obtuvo la plaza en la Academia de las Artes que Hitler considera que debería haber sido para él —le interrumpió Lisl. Los dibujos de Hitler habían obtenido una calificación tan baja que ni siquiera se le permitió presentarse al examen formal, según les dijo. Tuvo que dormir en un refugio para hombres, comer en un comedor comunitario y vender sus cuadros a las tiendas que necesitaban algo para llenar sus marcos de fotos vacíos.

Mientras el grupo se reía con su relato, una puerta corredera se abrió al otro extremo del recibidor. ¡Un ascensor! Un niño pequeño se bajó de una silla situada en su interior; una preciosa silla de ruedas (que obviamente no era suya) con reposabrazos acolchados y el asiento y el respaldo de mimbre, con coronas circulares de proporciones perfectas en los mangos de latón y en las ruedas. El niño entró en el recibidor arrastrando un conejo de peluche por el suelo.

—Hola. Tú debes de ser Walter —le dijo Žofie—. ¿Y quién es tu amigo el conejo?

—Este es Peter —respondió el hermano de Stephan.

Peter Rabbit. Žofie deseó no haberse gastado ya su aguinaldo; podría haber comprado un Peter con abriguito azul como ese para su hermana, Jojo.

—Mi papá es el que está junto a mi piano —dijo el niño.

—¿Tu piano? —preguntó Žofie—. ¿Sabes tocar?

—No muy bien —respondió el muchacho.

—Pero ¿en ese piano?

El niño miró el piano.

—Sí, por supuesto.

Stephan volvió a bajar las escaleras, con las manos vacías, y entonces Žofie se fijó en la tarta de cumpleaños que había en el salón, con velas encendidas al amanecer que iban consumiéndose a lo largo del día, a dos centímetros por hora, como era la tradición en Austria. Junto a la tarta había una bandeja con un surtido de bombones asombroso, algunos de chocolate con leche, otros de chocolate negro, y todos de diversas formas, pero cada uno decorado con el nombre de Stephan.

—Stephan, ¿es tu cumpleaños? —Dieciséis velas por su cumpleaños y una que le trajera suerte—. ¿Por qué no me lo habías dicho?

Stephan le revolvió el pelo a Walter y en ese momento terminó la pieza de violonchelo.

—¡Yo! —exclamó Walter—. ¡Quiero hacerlo yo! —Y salió corriendo hacia su padre, quien acercó un taburete al gramófono.

—… y ahora Zweig ha huido a Inglaterra y Strauss compone para el führer —estaba diciendo su tía Lisl, palabras que llamaron la atención de Stephan. Žofie-Helene no creía en los héroes, pero permitió que Stephan la arrastrara hacia el salón para oír hablar sobre los suyos.

—¡Tú debes de ser Žofie-Helene! —dijo la tía Lisl—. Stephan, no me habías dicho lo guapa que era tu amiga. —Le quitó algunas horquillas del moño a Žofie y le dejó el pelo suelto—. Sí, así está mejor. Si tuviera un pelo como el tuyo, tampoco me lo cortaría, sin importar la moda. Lamento que la madre de Stephan no pueda conocerte, pero he prometido contarle todo sobre ti, así que debes contármelo todo.

—Es un placer conocerla, Frau Wirth —dijo Žofie—. Pero continúe su conversación sobre Herr Zweig, o Stephan no me lo perdonará jamás.

Lisl Wirth soltó una cálida carcajada, con la barbilla ligeramente orientada hacia el altísimo techo.

—Atención, todos, esta es la hija de Käthe Perger. La editora del Vienna Independent. —Se volvió hacia Žofie y agregó—: Žofie-Helene, esta es Berta Zuckerkandl, periodista, igual que tu madre. —Se dirigió entonces a los demás—. Su madre, quien, debo decir, tiene más valor que Zweig o Strauss.

—En serio, Lisl —objetó su marido—, hablas como si Hitler estuviera en nuestra frontera. Hablas como si Zweig viviera exiliado, cuando en realidad está ahora mismo en la ciudad.

—¿Stefan Zweig está aquí? —preguntó Stephan.

—Estaba en el Café Central hace menos de treinta minutos, hablando sin parar —respondió su tío Michael.

Lisl Wirth vio a su sobrino y a su amiga salir corriendo hacia las puertas de entrada mientras Michael preguntaba por qué Zweig había abandonado Austria.

—Ni siquiera es judío —comentó—. Al menos no practicante.

—Dijo mi marido gentil —le reprendió Lisl con cariño.

—Casado con la judía más hermosa de toda Viena —dijo él.

Lisl vio cómo Rolf detenía a Stephan para entregarle el desgastado abrigo de la muchacha. Žofie-Helene pareció tan sorprendida cuando Stephan se lo sujetó que Lisl estuvo a punto de carcajearse. Stephan aspiró con disimulo el aroma del pelo de la chica cuando esta estaba de espaldas a él, y Lisl se preguntó si Michael le habría olido el pelo alguna vez cuando eran novios. Ella era por entonces un año mayor que Stephan ahora.

—¿No es maravilloso el amor juvenil? —le dijo a su marido.

—¿Está enamorada de tu sobrino? —le preguntó Michael—. No sé si yo le animaría a salir con la hija de una periodista demagoga y agitadora.

—¿Cuál de sus padres crees que instiga más a las masas, querido? —preguntó Lisl—. ¿Su padre, quien según nos dijeron se suicidó en un hotel de Berlín en junio del treinta y cuatro, justo la misma noche en la que murieron tantos opositores de Hitler? ¿O su madre, quien, viuda y embarazada, se hizo cargo del trabajo de su marido?

Vio a Stephan y a Žofie desaparecer por la puerta, seguidos del pobre Rolf, que corría con la bufanda olvidada de la chica, de una bonita tela rosa a cuadros.

—Bueno, no sabría decir si esa chica está enamorada de Stephan —comentó—, pero desde luego él está embelesado con ella.

EN BUSCA DE STEFAN ZWEIG

—Ay, mein Engelchen con sus admiradores: ¡el dramaturgo y el tonto! —le dijo Otto Perger a su cliente. No había visto a su nieta desde antes de Navidad, pero la oyeron ahora bajar por las escaleras al otro extremo del recibidor, charlando con el joven Stephan Neuman y otro chico.

—Espero que prefiera al tonto —respondió el hombre, dando a Otto una generosa propina, como siempre—. A nosotros los escritores no se nos da nada bien el amor.

—Me temo que está un poco prendada del escritor —comentó Otto—, aunque no sé si se da cuenta. —Hizo una pausa, deseaba retrasar a su cliente el tiempo suficiente para presentarle a Stephan, pero el hombre tenía a un chófer esperando y los muchachos parecían haberse detenido, como solía pasarles a los jóvenes—. Bueno, me alegra que haya disfrutado de la visita a su madre —le dijo.

El hombre se marchó apresuradamente y se cruzó con los chicos en la entrada. Ya estaba subiendo las escaleras cuando miró hacia atrás y preguntó:

—¿Cuál de vosotros es el escritor?

Stephan, que estaba riéndose de algo que había dicho Žofie, ni siquiera pareció oírle, pero el otro chico le señaló.

—Buena suerte, hijo. Ahora más que nunca necesitamos escritores con talento.

Se marchó y entonces los chicos entraron en la barbería. Žofie anunció que era el cumpleaños de Stephan.

—¡Muy feliz cumpleaños, señorito Neuman! —dijo Otto mientras abrazaba a su nieta, que se parecía tanto a su padre que casi pudo oír a su hijo en su voz acelerada; vio a Christof en sus gafas manchadas. Hasta su olor era el mismo; almendras, leche y rayos de sol.

—Ese era Herr Zweig —dijo su amigo.

—¿Quién, Dieter? —preguntó Stephan.

—Señorito Stephan, ¿qué ha estado haciendo en ausencia de nuestra Žofie? —preguntó Otto.

—Estaba sentado a nuestro lado en el Café Central antes de que llegara Stephan; Zweig, me refiero. Con Paula Wessely y Liane Haid, que parece muy vieja.

Otto vaciló, sin querer admitir que aquel chico tan tontorrón tenía razón.

—Me temo que Herr Zweig debía tomar un avión, Stephan.

—¿Ese era él? —Stephan se quedó tan decepcionado que, con el pelo de punta en la coronilla pese a los esfuerzos de Otto, pareció un niño pequeño. Otto habría querido asegurarle que ya tendría otra ocasión de conocer a su héroe, pero le parecía improbable. Lo único de lo que habían hablado —o lo único de lo que había hablado Zweig mientras Otto le escuchaba— era si Londres estaría lo suficientemente lejos de Hitler. Herr Zweig sabía cómo había muerto Christof, el hijo de Otto; sabía que Otto entendía lo endeble que podía ser una frontera.

—Espero que siga el consejo que le ha dado Herr Zweig, Stephan —dijo Otto—. Ha dicho que ahora más que nunca necesitamos escritores con talento. —Lo cual ya era algo; aquel gran escritor había alentado a Stephan, pese a que el muchacho no lo hubiera oído.

EL HOMBRE EN LA SOMBRA

Adolf Eichmann enseñó al gordo de su nuevo jefe, el Obersturmführer Wisliceny, el Departamento Judío de Seguridad y terminó en su propia mesa, junto a la que estaba sentado Tier, el pastor alemán más bonito de todo Berlín.

—Dios santo, está tan quieto que parece disecado —comentó Wisliceny.

—Tier está muy bien adiestrado —respondió Eichmann—. Nos libraríamos de los judíos y pasaríamos a asuntos más importantes si Alemania tuviese la mitad de disciplina que él.

—Adiestrado ¿por quién? —preguntó Wisliceny, ocupando la silla del propio Eichmann para dejar claro su rango superior.

Eichmann ocupó la silla de las visitas y chasqueó los dedos una vez para que Tier acudiera junto a él. Había asegurado a Wisliceny que el Departamento de Seguridad II/112 funcionaba como la seda, aunque en realidad era una seda rasgada y arrugada. Operaban desde tres pequeñas estancias en el Palacio Hohenzollern, mientras que la Gestapo, con su propia Oficina Judía y muchos más recursos, disfrutaba socavándolos. Sin embargo, Eichmann había aprendido por las malas que las quejas hacían quedar peor a quienes se quejaban.

—Su artículo sobre el «Problema Judío», Eichmann, es muy interesante; la idea de que podemos provocar a los judíos para que abandonen Alemania solo si desmantelamos sus cimientos económicos aquí en el Reich. Pero ¿por qué obligarlos a emigrar a Áfricao Sudamérica y no a otras naciones europeas? ¿Qué nos importa a nosotros dónde vayan, siempre y cuando nos libremos de ellos?

Eichmann respondió con educación.

—No queremos que sus capacidades acaben en manos de países más desarrollados que puedan beneficiarse en detrimento nuestro, creo yo.

Wisliceny entornó sus pequeños ojos prusianos.

—¿Cree que los alemanes no podemos apañarnos mejor que los extranjeros ayudados por unos judíos de los que deseamos librarnos?

—No. No —protestó Eichmann, colocándole una mano en la cabeza a Tier—. No me refería a eso.

—Y Palestina, que usted incluye como país «atrasado», es territorio británico.

Eichmann, al ver que aquello iría de mal en peor, le preguntó a Wisliceny cuál era su opinión sobre el asunto, sometiéndose a una larguísima perorata plagada de tonterías y fanfarronadas respaldadas por una falta absoluta de conocimiento. Escuchó como siempre hacía, almacenando partes de cara al futuro y guardándose su propia información. Ese era su trabajo, escuchar y asentir mientras los demás hablaban, y se le daba bien. Con frecuencia cambiaba su uniforme por ropa de calle para infiltrarse y observar más de cerca a los grupos sionistas de Berlín. Había desarrollado una estructura de informadores. Recopilaba información de la prensa judía. Informaba sobre Agudat Israel. Llevaba con discreción las denuncias. Dirigía los arrestos. Ayudaba en los interrogatorios de la Gestapo. Incluso había intentado aprender hebreo para hacer mejor su trabajo, aunque aquello le había salido mal y ahora todos en Berlín habían oído hablar de aquella estupidez; ofrecerse a pagar a un rabino tres marcos la hora para que le enseñara el idioma cuando simplemente podría haberlo arrestado para tenerlo como prisionero y que le enseñara sin tener que pagar.

Vera estaba convencida de que aquella metedura de pata era la razón por la que aquel prusiano ignorante había obtenido el puesto de director del Departamento Judío, que debería haber sido para Eichmann, conformándose este último con un simple ascenso a sargento técnico, con las mismas tareas de siempre, pero con menos personal debido a la purga del partido. Pero Eichmann sabía que esa no era la razón por la que le habían denegado el ascenso. ¿Quién habría imaginado que ser especialista en asuntos sionistas le convertiría en un experto demasiado valioso como para «distraerse» con responsabilidades administrativas? Si uno quería ascender en el escalafón nazi, mejor ser el perrito faldero de un prusiano con un título en teología, una risa asquerosa y ninguna experiencia en nada concreto.

Solo después de que Wisliceny se marchara aquel día y Eichmann hubiera ordenado su escritorio permitió moverse a Tier. «Buen chico», le dijo, acariciándole las orejas puntiagudas y deteniéndose en la cara interna, rosa y aterciopelada. «¿Nos divertimos un poco ahora? Creo que nos merecemos un poco de diversión después de esa tontería, ¿verdad?».

Tier sacudió las orejas e inclinó su hocico alargado, tan expectante como Vera justo antes del sexo. Vera. Ese día era su segundo aniversario de bodas. Estaría esperándolo en su pequeño apartamento de Onkel-Herse-Strasse con su hijo, de cuyo nacimiento había tenido que informar Eichmann ante la Rasse und Siedlungshauptamt de las SS, igual que había tenido que informar de su matrimonio, tras demostrar primero que Vera era de ascendencia aria. Debería irse directo a casa, para ver los ojos grandes de Vera, sus preciosas cejas y su rostro rechoncho y fuerte, con ese cuerpo voluptuoso que se le antojaba mucho más sugerente que las mujeres delgaduchas que tan de moda estaban.

Pero decidió dar un rodeo, seguido de Tier. Atravesó el río y deambuló por el gueto judío, yendo de calle en calle, solo por el placer de ver cómo, pese al buen comportamiento de Tier, los niños salían corriendo al verlos.

UN POCO DE CHOCOLATE EN EL DESAYUNO

Truus bajó el periódico y miró hacia el otro extremo de la mesa del desayuno.

—Alice Salomon ha sido exiliada de Alemania —dijo sin poder evitarlo al leer la noticia—. ¿Cómo pueden hacer eso los nazis? ¿Una pionera en salud pública internacionalmente aclamada y que no es una amenaza para nadie? Es mayor y está enferma, y además es apolítica.

Joop dejó su hagelslag en el plato y una viruta de chocolate cayó del pan, mientras que otra se le quedaba en la comisura de los labios.

—¿Es judía?

Truus miró por la ventana del tercer piso, por encima de las macetas del alféizar, hacia el Nassaukade y el canal, el puente y el Raampoort. La doctora Salomon era cristiana. Además muy devota, probablemente de una familia como la de Truus: cristianos que apreciaban los regalos de Dios y que habían compartido esos regalos acogiendo a niños belgas durante la Gran Guerra. Pero decirle a Joop que los alemanes habían exiliado a una cristiana le preocuparía, y no quería darle razones para interesarse por lo que había planeado hacer aquel día. Había albergado la esperanza de poder ir a Alemania para reunirse con Recha Freier y ver qué más podría hacerse para ayudar a los niños judíos de Berlín, que ahora ya no podían acudir a las escuelas públicas, pero su mensaje no había obtenido respuesta. Sin embargo, ya había hablado con la señora Kramarsky para que le prestara su coche. Al menos podría cruzar la frontera y acercarse a la granja de los Weber.

—Según parece, tiene antepasados judíos —respondió, lo cual tenía la ventaja de ser cierto, pero aun así desvió la mirada hacia el papel pintado de flores y las cortinas que había que limpiar en aquella habitación en la que habían desayunado desde que se casaron. Dudaba que los antepasados de Alice Salomon explicaran que hubiera sido expulsada de su patria.

—Geertruida —empezó a decir Joop, y Truus se preparó. Su nombre siempre le había parecido aburrido e insustancial antes de conocer a Joop —ya fuera Geertruida o Truus—, pero en la voz de su marido sonaba precioso. Aun así, no solía llamarla por su nombre completo.

«Lo que hace que un matrimonio funcione es estar siempre en guardia», le había dicho su madre la mañana de su boda, y ¿quién era Truus para desafiar el consejo de su madre haciendo ver que aquella costumbre de Joop —utilizar su nombre completo cuando pretendía disuadirla de hacer algo— la ponía en guardia?

Agarró su servilleta y se acercó para limpiarle a Joop la viruta de chocolate de la boca. Y así su marido volvió a ser el impoluto cajero jefe y director del banco De Javasche que había sido cuando se prometieron.

—Mañana para desayunar te prepararé una broodje kroket —le dijo antes de que Joop pudiera empezar a preguntarle cómo pensaba pasar el día. Aquella croqueta de carne guisada sobre un panecillo era su comida favorita; solo con mencionarla se ponía de buen humor y se distraía.

TIZA EN LOS ZAPATOS

Stephan miraba hacia la puerta mientras Žofie borraba la mitad de una demostración matemática que cubría toda la pizarra.

Su profesor, alarmado, dijo: «Kurt…».

Un hombre más joven que estaba con ellos asintió mirando a Žofie. Stephan se sentía un poco como el médico en Amok, el personaje de Zweig que se obsesiona tanto con una mujer que no quiere acostarse con él que empieza a acosarla. Pero Stephan no estaba acosando a Žofie. Ella había sugerido que la recogiera en la universidad, sin importar que fuese verano y no hubiese nadie en clase.

Žofie dejó caer el borrador y, ajena a la tiza que tenía en el zapato, empezó a llenar de nuevo la pizarra con símbolos. Stephan sacó un diario de su bolsa y anotó: Deja caer tiza en su zapato y ni siquiera se da cuenta.

Solo después de que Žofie-Helene hubiera terminado la ecuación reparó en su presencia. Sonrió, igual que Hèlène en Amok cuando sonríe en mitad del salón de baile con su vestido amarillo. Hasta el nombre era parecido.

—¿Eso tiene sentido? —preguntó Žofie al hombre mayor. Después se volvió hacia el joven—. Si no, lo explicaré mañana, profesor Gödel.

Žofie le entregó la tiza a Gödel y se reunió con Stephan, ajena ahora a los dos hombres. El mayor dijo: «Extraordinario. ¿Y qué años dice que tiene?». El otro, Gödel, respondió: «Solo tiene quince».

LA PARADOJA DEL MENTIROSO

Stephan se protegió de la lluvia entrando en el edificio de Chocolates Neuman, situado en el número 2 de Schulhof, seguido de Žofie. La condujo por un tramo de escaleras de madera que descendían hasta un sótano cavernoso, y con los zapatos mojados fueron dejando huellas invisibles en la oscuridad fría de piedra, mientras la cháchara de los chocolateros de arriba quedaba atrás.

—Mmmm… Chocolate —comentó ella, sin un ápice de miedo.

¿Cómo habría podido imaginar él que una chica tan lista como Žofie pudiera tener miedo a algo, que podría utilizar esa excusa para estrecharle la mano igual que hacía Dieter siempre que ensayaban su nueva obra? La tiza se había borrado del zapato de Žofie mientras corrían bajo la lluvia, pero Stephan seguía sin poder olvidar todos esos símbolos que había escrito en la pizarra, matemáticas que él ni siquiera sabía cómo se denominaban.

Tiró de una cadena para encender la luz del techo. Surgieron entre las sombras palés repletos de cajas pegadas a los muros irregulares de piedra. Solo con estar allí las palabras se amontonaban en su mente, aunque ya rara vez escribía ahí abajo, ahora que tenía la máquina en casa. Abrió una caja con la palanca que colgaba del gancho situado en el poste del último escalón y desató uno de los sacos de yute que había dentro: granos de cacao con un olor tan familiar que, con frecuencia, deseaba cualquier cosa menos chocolate, igual que un chico cuyo padre escribiera libros podría acabar cansándose de leer, por imposible que pudiera parecerle a él.

—Vas a ofrecerme un mordisco —dijo Žofie-Helene.

—¿De los granos? No se pueden comer, Žofie. Bueno, quizá si estuvieras muerta de hambre.

Pareció tan decepcionada que Stephan se guardó las palabras con las que había pretendido impresionarla: que atemperar el chocolate era como coordinar un ballet, derritiendo, enfriando y removiendo para que todos los cristales se alineasen para dejar el paladar en éxtasis. Éxtasis. Suponía que, de todos modos, no podría usar esa palabra con Žofie, a no ser que la escribiera en una obra.

Corrió escaleras arriba a por un puñado de trufas y, al regresar, descubrió que Žofie ya no estaba.

—¿Žofie?

La voz de Žofie ascendió desde debajo de las escaleras.

—Deberíais guardar los granos de cacao aquí abajo. La temperatura de una cueva es más constante cuanto más elevado sea el gradiente geotérmico.

Stephan se miró la ropa elegante —que se había puesto para impresionarla—, pero aun así agarró la linterna del gancho y se metió bajo las escaleras para bajar los peldaños hacia la caverna inferior. Seguía sin ver a Žofie. Se agachó para entrar en el túnel bajo situado en el otro extremo de la caverna e iluminó con la linterna los zapatos de Žofie, sus piernas dobladas, su trasero por debajo de la falda. Se hallaba al final del túnel, con el vestido un poco levantado por el movimiento, de modo que, por un instante, antes de que se bajara la tela, vio la piel pálida de sus muslos y de la parte posterior de sus rodillas.

Žofie volvió a agacharse hacia el túnel y su rostro quedó iluminado por el círculo de luz.

—Es un término nuevo, el gradiente geotérmico —le dijo—. No pasa nada si no lo conoces. Casi nadie lo conoce.

—La cámara superior es más seca, lo que va mejor para el cacao —le explicó él mientras la alcanzaba—. Además, es más fácil meter y sacar cosas de ahí.

Aquel pasadizo se había creado de forma natural, no como el pasadizo de cemento construido bajo la Ringstrasse, junto al Burgtheater. Parecía que terminaba en un montón de piedras a varios metros de distancia, pero no era así. Las cosas funcionaban de esa forma en ese inframundo, ese laberinto de antiguos pasadizos y cámaras que recorrían las profundidades de Viena: siempre había una manera de seguir avanzando si la buscabas el tiempo suficiente. La baja humedad en aquella parte era la razón por la que su bisabuelo había comprado el edificio de Chocolates Neuman. Había llegado a Viena sin nada cuando tenía dieciséis años, la misma edad que tenía él ahora, para vivir en el ático de un edificio sin ascensor en los suburbios de Leopoldstadt. Fundó el negocio del chocolate a los veintitrés años y compró ese edificio para ampliarlo cuando aún vivía en el ático, antes de construir el palacio de la Ringstrasse donde vivía ahora la familia de Stephan.

—Podría haber esperado a que les explicaras esa ecuación a los profesores —dijo Stephan.

—¿La demostración? No es necesario explicárselo al profesor Gödel. Estableció los teoremas de la inconclusión que transformaron el campo de la lógica y de las matemáticas cuando era poco mayor que nosotros, Stephan. Te encantarían sus demostraciones. Utilizó la paradoja de Russell y la paradoja del mentiroso para demostrar que, en cualquier sistema formal adecuado para la teoría numérica, siempre existe una fórmula que no se puede demostrar y también existe su negación.

Stephan sacó su diario de la bolsa y escribió: La paradoja del mentiroso.

—Esta misma frase es falsa —dijo ella—. La frase tiene que ser verdadera o falsa, ¿no es así? Pero, si es verdadera, entonces, como ella misma dice, es falsa. Pero, si es falsa, entonces es verdadera. Así que ha de ser verdadera y a la vez falsa. La paradoja de Russell es aún más interesante: ¿el conjunto de todos los conjuntos que no forman parte de sí mismos forma parte de sí mismo o no? ¿Lo entiendes?

Stephan apagó la linterna para ocultar lo poco que entendía. Tal vez su padre tuviera algún libro de matemáticas que explicara lo que Žofie estaba diciendo; quizá eso le ayudara.

—¡Ahora ni siquiera sé dónde estás! —exclamó Žofie.

Sin embargo Stephan sí sabía dónde estaba ella. Sabía gracias a su voz que su cara estaba a treinta centímetros de distancia, que si se inclinaba hacia delante, tal vez podría besarla.

—Stephan, ¿sigues ahí? —preguntó ella con una pizca del mismo miedo que él también sentía a veces cuando estaba en aquel inframundo oscuro, donde uno podría perderse y no volver a salir jamás—. Todavía huelo el chocolate, incluso aquí.

Stephan palpó las trufas que llevaba en el bolsillo y sacó una.

—Abre la boca y saca la lengua. Así podrás saborearlo —le sugirió.

—No puedes.

—Puedes.

Oyó que se humedecía los labios, olió el frescor de su aliento. Le puso una mano en el brazo, para ubicarse, o quizá para besarla.

Ella se rio nerviosa, un sonido como de paloma que no era propio de ella.

—Mantén la boca abierta —le dijo con suavidad mientras adelantaba la mano, hasta que sintió el calor de su aliento en los dedos y dejó la trufa sobre su lengua—. Déjala quieta en la boca —le susurró—. Déjala así, que dure, saborea cada momento.

Deseaba estrecharle la mano, pero ¿cómo estrecharle la mano a alguien que se ha convertido tan deprisa en tu mejor amiga sin poner en riesgo la amistad? Se metió las manos en los bolsillos y volvió a acariciar las trufas. Sacó otra y se la metió en la boca, no porque deseara comer chocolate, sino por compartir la experiencia; la oscuridad que les rodeaba y el goteo del agua más adelante, producido por la lluvia que se colaba a través de una rejilla y se filtraba por las profundidades, en dirección al canal, al río o al mar, mientras el chocolate derretido les calentaba la lengua.

—Es verdadero y a la vez falso que pueda saborearlo —le dijo ella—. ¡La paradoja del chocolate!

Stephan se inclinó hacia delante, pensando que tal vez se arriesgaría, que tal vez la besaría, y si se apartaba, fingiría que se había chocado con ella en la oscuridad. Pero un bicho de algún tipo (seguramente una rata) pasó corriendo por allí cerca y Stephan encendió la linterna en un acto reflejo.

—No le digas a nadie que te he traído aquí —le dijo—. Si me vuelven a descubrir, me encerrarán de por vida en mi habitación, por todo eso de los vándalos. Pero ¿no es genial? Algunos de estos túneles son solo desagües, que conviene evitar cuando llueve mucho, y otros son cloacas, que evito siempre. Pero hay habitaciones enteras aquí abajo. Criptas llenas de huesos. Columnas que podrían ser, no sé, de la época de los romanos. Es una red subterránea que han usado desde espías hasta asesinos, desde vecinos hasta monjas. Es mi lugar secreto. Ni siquiera traigo aquí a mis amigos.

—¿Nosotros no somos amigos? —preguntó Žofie-Helene.

—Que no somos… ¿qué?

—No se lo enseñas a tus amigos, pero a mí me lo enseñas, así que, por lógica, no soy tu amiga.

Stephan se rio.

—Nunca había conocido a nadie que pudiera ser tan técnicamente brillante y estar tan absolutamente equivocada. De todas formas, no te lo he enseñado, lo has encontrado tú misma.

—Así que, entonces, ¿somos amigos porque no me lo has enseñado?

—Claro que somos amigos, idiota.

La paradoja de la amistad. Era su amiga y, al mismo tiempo, no lo era.

—¿Estos túneles van hasta el Burgtheater? —preguntó ella—. Podríamos dar una sorpresa al abuelo. ¡O, mejor aún! ¿Podemos ir a la oficina de mi madre? Está cerca de St. Rupert’s, y también nuestro apartamento. ¿Los túneles llegan hasta allí?

Stephan solía recorrer los mismos caminos cuando estaba allí abajo para no perderse, pero sí que sabía llegar hasta St. Rupert’s y su apartamento. Había encontrado varias rutas diferentes desde que terminaran las clases, aunque no era como el médico de Amok, porque no la estaba acosando. Podría llevarla dando un rodeo, más allá de las criptas situadas bajo la catedral de St. Stephen, y atravesar los tres niveles de lo que una vez fuera un convento. Podría llevarla por debajo de la Judenplatz, los restos de una escuela subterránea del Talmud de hacía siglos. Tal vez incluso la llevase a ver los viejos establos. ¿Se asustaría al ver los cráneos de los caballos? Conociendo a Žofie, le encantaría. Bueno, tal vez se reservara los establos para él, al menos de momento.

—Muy bien —dijo—. Por aquí, entonces.

—¡Que comience el juego! —exclamó ella.

—Quería decirte que ya me he terminado El signo de los cuatro —le comentó—. Te lo traeré mañana.

—Pero yo no he terminado Kaleidoscope.

—No hace falta que me lo devuelvas. Puedes quedártelo. Para siempre, digo. —Al ver la reticencia en su rostro, añadió—: Tengo otro ejemplar. —Aunque no era cierto; pero le gustaba pensar que una mitad de su conjunto de dos volúmenes estaría en manos de Žofie, o imaginarlo en su estantería mientras ella leía por las noches—. Ya tenía un ejemplar cuando la tía Lisl me lo regaló por mi cumpleaños —mintió—. Me gustaría que lo tuvieras.

—Yo no tengo un ejemplar extra de El signo de los cuatro.

—Te lo devolveré, lo prometo —dijo él entre risas.

Bordeó la pila de escombros y pasó junto a una escalerilla de metal que subía en círculos hasta el techo del pasadizo, donde había una tapa de alcantarilla octogonal con ocho triángulos metálicos cuyas puntas se tocaban en el centro, que podía empujarse desde allí abajo o de la que se podía tirar desde la calle. Pasaron de largo la escalera y después bajaron por unos peldaños metálicos hasta llegar a un pasadizo ancho y abovedado hecho de bloques apilados. Un río discurría junto a un sendero con barandilla, iluminado por una bombilla enrejada que colgaba del techo, y que proyectaba sus sombras alargadas contra la pared.

—Esta parte es de cuando desviaron el río hacia el subsuelo para ampliar la ciudad —le dijo a Žofie mientras apagaba la linterna—. También ayudó a prevenir el cólera.

El pasadizo terminaba de manera abrupta, pero al agua seguía su curso a través de una arcada más pequeña, como la que había junto al Burgtheater, y habría que zambullirse y nadar entre la porquería para seguir avanzando. Sin embargo, en aquel punto había unas escaleras que subían hasta una pasarela metálica situada sobre el agua, con un rollo de cuerda y un chaleco salvavidas colgados de la barandilla, por si acaso. Atravesaron la pasarela, descendieron y retrocedieron por el otro lado del río hasta meterse por otro túnel más estrecho y más seco. Stephan volvió a encender la linterna e iluminó un montón de escombros.

—Este es otro sitio en el que parte del túnel se derrumbó, quizá durante la guerra, como junto al túnel pequeño que da a nuestro sótano del cacao —le dijo, y la guio a través del estrecho hueco que había entre el derrumbe y la pared del túnel. Al pasar al otro lado, iluminó con la linterna una verja cerrada con candado. Más allá, había un revoltijo de ataúdes y huesos humanos que parecían organizados por partes del cuerpo, además de una pila cuidadosamente colocada y compuesta solo de cráneos.