Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Linkgua

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

El Zarco es una pieza particular y olvidada de la literatura mexicana. Escrita entre 1874 y 1888 por Manuel Altamirano, activista cultural y figura crucial en el proyecto de Modernidad en su país, la novela no fue publicada hasta después de la muerte de su autor y aún hoy permanece injustamente en la sombra del Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi y Clemencia, novela anterior del propio Altamirano. El Zarco narra la trágica pasión de Manuela por el sangriento bandido que da título a la novela. Saqueos, asesinatos y venganzas dan tanto color al relato como el desenfreno, el erotismo y las obscenidades del populacho indisciplinado e incontrolable, encarnado en los bandidos. Del otro lado de los bárbaros y de la inapropiada pasión está la virtud y el amor entre el indio abnegado y honesto, convertido en obrero, y Pilar, la joven mestiza, dócil y respetuosa del orden social. Pero bajo las lágrimas y los abrazos, los paisajes sublimes y los desvaríos pasionales se esconde una sugestiva puesta en escena de lo nacional, de sus ideales de ciudadanía y de su pedagógica civilizatoria. Sugestiva porque, aun habiendo desaparecido el cuadro cultural que la novela evoca y aun habiendo sido superada la estética romántica a la que el texto es fiel, en sus páginas se articulan interrogantes y motivos sumamente actuales. El mal gobierno, la ubicuidad del robo, el terror justiciero, las autoridades inoperantes y la frágil infraestructura del Estado que caracterizaban a ese México que Altamirano retrata, parecieran no solo no haber desaparecido, sino incluso estar aflorando con mayor dureza en nuestros tiempos. Tampoco se han desvanecido las tensiones y los conflictos raciales, sociales y de género inscritos en este rico relato de uno de los tantos proyectos civilizatorios latinoamericanos, que buscaban defender y fomentar ciertos sujetos, ciertos cuerpos y ciertas relaciones entre ellos, en detrimento de otros, excluidos, invisibilizados y silenciados.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Manuel Altamirano

El Zarco

Edición de Adriana López-Labourdette

Barcelona 2020

Linkgua-digital.com

Créditos

Título original: El Zarco.

© 2020, Red ediciones S.L.

Edición de Adriana López-Labourdette

e-mail: [email protected]

Diseño de cubierta: Michel Mallard

ISBN rústica: 978-84-9007-522-7.

ISBN ebook: 978-84-9007-114-4.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Sumario

Créditos 4

Presentación 9

La vida 9

I. Yautepec 11

II. El terror 13

III. Las dos amigas 16

IV. Nicolás 25

V. El zarco 31

VI. La entrevista 36

VII. La adelfa 43

VIII. Quién era el Zarco 46

IX. El búho 51

X. La fuga 54

XI. ¡Robada! 61

XII. La carta 65

XIII. El comandante 70

XIV. Pilar 79

XV. El amor bueno 87

XVI. Amor puro 91

XVII. La agonía 95

XVIII. Entre los bandidos 98

XIX. Xochimancas 109

XX. El primer día 112

XXI. La orgía 119

XXII. Martín Sánchez Chagollan 136

XXIII. El asalto 140

XXIV. El presidente Juárez 146

XXV. El albazo 150

Libros a la carta 157

Presentación

La vida

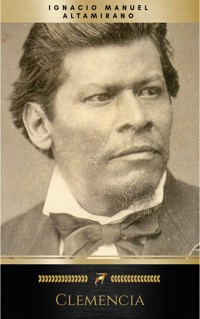

Ignacio Manuel Altamirano (Tixtla, Guerrero, México, 1834-San Remo, Italia, 1893). México.

Altamirano nació en Tixtla, Guerrero, en una familia indígena; en 1848 su padre fue nombrado alcalde de Tixtla, lo cual dio a Ignacio Manuel, quien tenía catorce años, la oportunidad de ir a la escuela. Hizo sus primeros estudios en el Instituto Literario de Toluca, y se graduó en derecho en el Colegio de San Juan de Letrán.

Defensor del liberalismo, participó en la revolución de Ayutla en 1854 contra el santanismo, más tarde en la guerra de Reforma y combatió contra la invasión francesa. Tras este periodo de conflictos, Altamirano se dedicó a la docencia, trabajó como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de Maestros. Altamirano fundó el Correo de México, la revista literaria El Renacimiento, El Federalista, La Tribuna y La República.

Fue diputado en el Congreso de la Unión en tres períodos, y allí abogó por la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria.

Fue también procurador general de la República, fiscal, magistrado y presidente de la Suprema Corte, así como oficial mayor del Ministerio de Fomento. También trabajó en el servicio diplomático mexicano, como cónsul en Barcelona y París.

En 1870 fue iniciado en la masonería y alcanzó el grado 33 en 1879. Altamirano murió en Italia en 1893, en una misión diplomática.

I. Yautepec

Yautepec es una población de la tierra caliente, cuyo caserío se esconde en un bosque de verdura.

De lejos, ora se llegue de Cuernavaca por el camino quebrado de las Tetillas, que serpentea en medio de dos colinas rocallosas cuya forma les ha dado nombre, ora descienda de la fría y empinada sierra de Tepoztlán, por el lado Norte, o que se descubra por el sendero llano que viene del valle de Amilpas por el Oriente, atravesando las ricas y hermosas haciendas de caña de Cocoyoc, Calderón, Cassano y San Carlos, siempre se contempla a Yautepec como un inmenso bosque por el que sobresalen apenas las torrecillas de su iglesia parroquial.

De cerca, Yautepec presenta un aspecto original y pintoresco. Es un pueblo mitad oriental y mitad americano. Oriental, porque los árboles que forman ese bosque de que hemos hablado son naranjos y limoneros, grandes, frondosos, cargados siempre de frutos y de azahares que embalsaman la atmósfera con sus aromas embriagadores. Naranjos y limoneros por donde quiera, con extraordinaria profusión. Diríase que allí estos árboles son el producto espontáneo de la tierra; tal es la exuberancia con que se dan, agrupándose, estorbándose, formando ásperas y sombrías bóvedas en las huertas grandes o pequeñas que cultivan todos los vecinos, y rozando con sus ramajes de un verde brillante y oscuro y cargados de pomas de oro los aleros de teja o de bálago de las casas. Mignon no extrañaría su patria, en Yautepec, donde los naranjos y limoneros florecen en todas las estaciones.

Verdad es que este conjunto oriental se modifica en parte por la mezcla de otras plantas americanas, pues los bananos suelen mostrar allí sus esbeltos troncos y sus anchas hojas, y los magueyes y otras zapotáceas elevan sus enhiestas copas sobre los bosquecillos, pero los naranjos y limoneros dominan por su abundancia. En 1854, perteneciendo todavía Yautepec al Estado de México, se hizo un recuento de estos árboles en esta población, y se encontró con que había más de quinientos mil. Hoy, después de veinte años, es natural que se hayan duplicado. Los vecinos viven casi exclusivamente del producto de estos preciosos frutales, y antes de que existiera el ferrocarril de Veracruz, ellos surtían únicamente de naranjas y limones a la ciudad de México.

Por lo demás, el aspecto del pueblo es semejante al de todos los de las tierras calientes de la República. Algunas casas de azotea pintadas de colores chillantes, la mayor parte teniendo tejados oscuros y salpicados con las manchas cobrizas de la humedad, muchísimas de paja o de palmeras de la tierra fría, todas amplias, cercadas de paredes de adobe, de árboles o de piedras; alegres, surtidas abundantemente de agua, nadando en flores y cómodas, aunque sin ningún refinamiento moderno. Un río apacible de linfas transparentes y serenas, que no es impetuoso más que en las crecientes del tiempo de lluvias, divide el pueblo y el bosque, atravesando la plaza, lamiendo dulcemente aquellos cármenes y dejándose robar sus aguas por numerosos apantles que las dispersan en todas direcciones. Ese río es verdaderamente el dios fecundador de la comarca y el padre de los dulces frutos que nos refrescan, durante los calores del estío, y que alegran las fiestas populares en México en todo el año.

La población es buena, tranquila, laboriosa, amante de la paz, franca, sencilla y hospitalaria. Rodeada de magníficas haciendas de caña de azúcar, mantiene un activo tráfico con ellas, así como con Cuernavaca y Morelos, es el centro de numerosos pueblecillos de indígenas, situados en la falda meridional de la cordillera que divide la tierra caliente del valle de México, y con la metrópoli de la República a causa de los productos de sus inmensas huertas de que hemos hablado.

En lo político y administrativo, Yautepec, desde que pertenece al Estado de Morelos, fue elevándose de un rango subalterno y dependiente de Cuernavaca, hasta ser cabecera de distrito, carácter que conserva todavía. No ha tomado parte activa en las guerras civiles y ha sido las más de las veces víctima de ellas, aunque ha sabido reponerse de sus desastres, merced a sus inagotables recursos y a su laboriosidad. El río y los árboles frutales son su tesoro; así es que los facciosos, los partidarios y los bandidos, han podido arrebatarle frecuentemente sus rentas, pero no han logrado mermar ni destruir su capital.

La población toda habla español, pues se compone de razas mestizas. Los indios puros han desaparecido allí completamente.

II. El terror

Apenas acababa de ponerse el Sol, un día de agosto de 1861, y ya el pueblo de Yautepec parecía estar envuelto en las sombras de la noche. Tal era el silencio que reinaba en él. Los vecinos, que regularmente en estas bellas horas de la tarde, después de concluir sus tareas diarias, acostumbraban siempre salir a respirar el ambiente fresco de las calles, o a tomar un baño en las pozas o remansos del río o a discurrir por la plaza o por las huertas, en busca de solaz, hoy no se atrevían a traspasar los umbrales de su casa, y por el contrario, antes de que sonara en el campanario de la parroquia el toque de oración, hacían sus provisiones deprisa y se encerraban en sus casas, como si hubiese epidemia, palpitando de terror a cada ruido que oían.

Y es que a esas horas, en aquel tiempo calamitoso, comenzaba para los pueblos en que no había una fuerte guarnición, el peligro de un asalto de bandidos con los horrores consiguientes de matanza, de raptos, de incendio y de exterminio. Los bandidos de la tierra caliente eran sobre todo crueles. Por horrenda e innecesaria que fuera una crueldad, la cometían por instinto, por brutalidad, por el solo deseo de aumentar el terror entre las gentes y divertirse con él. El carácter de aquellos plateados (tal era el nombre que se daba a los bandidos de esa época) fue una cosa extraordinaria y excepcional, una explosión de vicio, de crueldad y de infamia que no se había visto jamás en México. Así, pues, el vecindario de Yautepec, como el de todas las poblaciones de la tierra caliente, vivía en esos tiempos siempre medroso, tomando durante el día la precaución de colocar vigías en las torres de sus iglesias, para que diesen aviso oportuno de la llegada de alguna partida de bandoleros a fin de defenderse en la plaza, en alguna altura, o de parapetarse en sus casas. Pero durante la noche, esa precaución era inútil, como también lo era el apostar escuchas o avanzadas en las afueras de la población, pues se habría necesitado ocupar para ello a numerosos vecinos inermes que, aparte del riesgo que corrían de ser sorprendidos, eran insuficientes para vigilar los muchos caminos y veredas que conducían al poblado y que los bandidos conocían perfectamente.

Además, hay que advertir que los plateados contaban siempre con muchos cómplices y emisarios dentro de las poblaciones y de las haciendas, y que las pobres autoridades, acobardadas por falta de elementos de defensa, se veían obligadas, cuando llegaba la ocasión, a entrar en transacciones con ellos, contentándose con ocultarse o con huir para salvar la vida.

Los bandidos, envalentonados en esta situación, fiados en la dificultad que tenía el gobierno para perseguirlos, ocupado como estaba en combatir la guerra civil, se habían organizado en grandes partidas de cien, doscientos y hasta quinientos hombres, y así recorrían impunemente toda la comarca, viviendo sobre el país, imponiendo fuertes contribuciones a las haciendas y a los pueblos, estableciendo por su cuenta peajes en los caminos y poniendo en práctica todos los días, el plagio, es decir, el secuestro de personas, a quienes no soltaban sino mediante un fuerte rescate. Este crimen, que más de una vez ha sembrado el terror en México, fue introducido en nuestro país por Cobos, jefe clerical de espantosa nombradía y que pagó al fin sus fechorías en el suplicio.

A veces los plateados establecían un centro de operaciones, una especie de cuartel general, desde donde uno o varios jefes ordenaban los asaltos y los plagios y dirigían cartas a los hacendados y a los vecinos acomodados pidiendo dinero, cartas que era preciso obsequiar so pena de perder la vida sin remedio. Allí también solían tener los escondites en que encerraban a los plagiados, sometiéndolos a los más crueles tratamientos.

Por el tiempo de que estamos hablando, ese cuartel general de bandidos se hallaba en Xochimancas, hacienda antigua y arruinada, no lejos de Yautepec y situada a propósito para evitar una sorpresa.

Semejante vecindad hacía que los pueblos y haciendas del distrito de Yautepec se encontrasen por aquella época bajo la presión de un terror constante.

De manera que así se explica el silencio lúgubre que reinaba en Yautepec en esa tarde de un día de agosto y cuando todo incitaba al movimiento y a la sociabilidad, no habiendo llovido, como sucedía con frecuencia en este tiempo de aguas, ni presentado el cielo aspecto alguno amenazador. Al contrario, la atmósfera estaba limpia y serena; allá en los picos de la sierra de Tepoztlán, se agrupaban algunas nubes teñidas todavía con reflejos violáceos; más allá de los extensos campos de caña que comenzaban a oscurecerse, y de las sombrías masas de verdura y de piedra que señalaban las haciendas, sobre las lejanas ondulaciones de las montañas, comenzaba a aparecer tenue y vaga la luz de la Luna, que estaba en su pleno.

III. Las dos amigas

En el patio interior de una casita de pobre pero graciosa apariencia, que estaba situada a las orillas de la población y en los bordes del río, con su respectiva huerta de naranjos, limoneros y platanares, se hallaba tomando el fresco una familia compuesta de una señora de edad y de dos jóvenes muy hermosas, aunque de diversa fisonomía.

La una como de veinte años, blanca, con esa blancura un poco pálida de las tierras calientes, de ojos oscuros y vivaces y de boca encarnada y risueña, tenía algo de soberbio y desdeñoso que le venía seguramente del corte ligeramente aguileño de su nariz, del movimiento frecuente de sus cejas aterciopeladas, de lo erguido de su cuello robusto y bellísimo o de una sonrisa más bien burlona que benévola. Estaba sentada en un banco rústico y muy entretenida en enredar en las negras y sedosas madejas de sus cabellos una guirnalda de rosas blancas y de caléndulas rojas.

Diríase que era una aristócrata disfrazada y oculta en aquel huerto de la tierra caliente. Marta o Nancy que huía de la corte para tener una entrevista con su novio.

La otra joven tendría dieciocho años; era morena; con el tono suave y delicado de las criollas que se alejan del tipo español, sin confundirse con el indio, y que denuncia a la hija humilde del pueblo. Pero en sus ojos grandes, y también oscuros, en su boca, que dibujaba una sonrisa triste siempre que su compañera decía alguna frase burlona, en su cuello inclinado, en su cuerpo frágil y que parecía enfermizo, en el conjunto todo de su aspecto, había tal melancolía que desde luego podía comprenderse que aquella niña tenía un carácter diametralmente opuesto al de la otra.

Esta colocaba también lentamente y como sin voluntad en sus negras trenzas, una guirnalda de azahares, solo de azahares, que se había complacido en cortar entre los más hermosos de los naranjos y limoneros, por cuya operación se había herido las manos, lo que le atraía las chanzonetas de su amiga.

—Mira, mamá —dijo la joven blanca, dirigiéndose a la señora mayor que cosía sentada en una pequeña silla de paja, algo lejos del banco rústico—, mira a esta tonta, que no acabará de poner sus flores en toda la tarde; ya se lastimó las manos por el empeño de no cortar más que los azahares frescos y que estaban más altos, y ahora no puede ponérselos en las trenzas... Y es que a toda costa quiere casarse, y pronto.

—¿Yo? —preguntó la morena alzando tímidamente los ojos como avergonzada.

—Sí, tú —replicó la otra—, no lo disimules; tú sueñas con el casamiento; no haces más que hablar de ello todo el día, y por eso escoges los azahares de preferencia. Yo no, yo no pienso en casarme todavía, y me contento con las flores que más me gustan. Además, con la corona de azahares parece que va una a vestirse de muerta. Así entierran a las doncellas.

—Pues tal vez así me enterrarán a mí —dijo la morena—, y por eso prefiero estos adornos.

—¡Oh! niñas, no hablen de esas cosas —exclamó la señora en tono de reprensión—. Estar los tiempos como están y hablar ustedes de cosas tristes, es para aburrirse. Tú, Manuela —dijo dirigiéndose a la joven altiva—, deja a Pilar que se ponga las flores que más le cuadren y ponte tú las que te gustan. Al cabo, las dos están bonitas con ellas... y como nadie las ve —añadió, dando un suspiro...

—¡Ésa es la lástima! —dijo con expresivo acento Manuela—. Ésa es la lástima —repitió—, que si pudiéramos ir a un baile o siquiera asomarnos a la ventana... ya veríamos...

—Bonitos están los tiempos —exclamó amargamente la señora—, lindos para andar en bailes o asomarse a las ventanas. ¿Para qué queríamos más fiesta? ¡Jesús nos ampare! ¡Conque, trabajos tenemos para vivir escondidas y sin que sepan los malditos plateados que existimos! No veo la hora de que venga mi hermano de México y nos lleve aunque sea a pie. No puede vivirse ya en esta tierra. Me voy a morir de miedo un día de estos. Ya no es vida. Señor, ya no es vida la que llevamos en Yautepec. Por la mañana, sustos si suena la campana, y a esconderse en la casa del vecino o en la iglesia. Por la tarde, apenas se come deprisa, nuevos sustos si suena la campana o corre la gente; por la noche, a dormir con sobresalto, a temblar a cada tropel, a cada ruido, a cada pisada que se oye en la calle, y a no pegar los ojos en toda la noche si suenan tiros o gritos. Es imposible vivir de esta manera; no se habla más que de robos y asesinatos: «que ya se llevaron al monte a don fulano»; «que ya apareció su cadáver en tal barranca o en tal camino»; «que hay zopilotera en tal lugar»; «que ya se fue el señor cura a confesar a fulano que está mal herido»; «que esta noche entra Salomé Plasencia»; «que se escondan las familias, que ahí viene el Zarco o Palo seco»; y después: «que ahí viene la tropa del gobierno, fusilando y amarrando a los vecinos.» Díganme ustedes si esto es vida; no: es el infierno... yo estoy mala del corazón.

La señora concluyó así, derramando gruesas lágrimas, su terrible descripción de la vida que llevaba, y que por desgracia no era sino muy exacta, y aun pálida en comparación de la realidad.

Manuela, que se había puesto encendida cuando oyó hablar del Zarco, se conmovió al oír que la buena señora se quejaba de estar mala del corazón.

—Mamá, tú no me habías dicho que estabas mala del corazón. ¿Te duele de veras? ¿Estás enferma? —le preguntó acercándose con ternura.

—No, hija, enferma no; no tengo nada, pero digo que semejante vida me aflige, me entristece, me desespera y acabará por enfermarme realmente. Lo que es enfermedad, gracias a Dios que no tengo, y ésa es al menos una fortuna que nos ha quedado en medio de tantas desgracias que nos han afligido desde que murió tu padre. Pero al fin, con tantas zozobras, con tantos sustos diarios, con el cuidado que tú me causas, tengo miedo de perder la salud, y en esta población, y teniéndote a ti... Todos me dicen: «Doña Antonia, esconda usted a Manuelita o mándela usted mejor a México o a Cuernavaca. Aquí está muy expuesta, es muy bonita, y si la ven los plateados, si algunos de sus espías de aquí les dan aviso, son capaces de caer una noche en la población y llevársela. ¡Jesús me acompañe! Todos me dicen esto; el señor cura mismo me lo ha aconsejado; el prefecto, nuestros parientes, no hay un alma bendita que no me diga todos los días lo mismo, y yo estoy sin consuelo, sin saber qué hacer..., sola..., sin más medios de qué vivir que esta huerta de mis pecados, que es la que me tiene aquí, y sin más amparo que mi hermano a quien ya acabo a cartas, pero que se hace el sordo. Ya ves, hija mía, cuál es la espina que tengo siempre en el corazón y que no me deja ni un momento de descanso. Si mi hermano no viniera, no nos quedaría más que un recurso para libertarnos de la desgracia que nos está amenazando.

—¿Cuál es, mamá? —preguntó Manuela sobresaltada.

—El de casarte, hija mía —respondió la señora con acento de infinita ternura.

—¿Casarme? ¿Y con quién?

—¿Cómo con quién? —replicó la madre en tono de dulce reconvención—. Tú sabes muy bien que Nicolás te quiere, que se consideraría dichoso si le dijeras que sí, que el pobrecito hace más de dos años que viene a vernos día con día, sin que le estorben ni los aguaceros, ni los peligros, ni tus desaires tan frecuentes y tan injustos, y todo porque tiene esperanzas de que te convenzas de su cariño, de que te ablandes, de que consientas en ser su esposa...

—¡Ah! en eso habíamos de acabar, mamacita —interrumpió vivamente Manuela, que desde las últimas palabras de la señora no había disimulado su disgusto—; debí haberlo adivinado desde el principio; siempre me hablas de Nicolás; siempre me propones el casamiento con él, como el único remedio de nuestra mala situación, como si no hubiera otro...

—¿Pero cuál otro, muchacha?

—El de irnos a México con mi tío, el de vivir como hasta aquí, escondiéndonos cuando hay peligro.

—¿Pero tú no ves que tu tío no viene, que nosotras no podemos irnos solas a México, que confiarnos a otra persona es peligrosísimo en estos tiempos en que los caminos están llenos de plateados, que podrían tener aviso y sorprendernos... porque se sabría nuestro viaje con anticipación?

—Y yéndonos con mi tío ¿no tendríamos el mismo riesgo? —objetó la joven reflexionando.

—Tal vez, pero él tiene interés en nosotras, somos de su familia y procuraría acompañarse de hombres resueltos, quizás aprovecharía el paso de alguna fuerza del gobierno, o la traería de México o de Cuernavaca; guardaría el debido secreto sobre nuestra salida. En fin, la arriesgaría de noche atravesando por Totolópam o por Tepoztlán; de todos modos, con él iríamos más seguras. Pero ya lo ves, no viene, ni siquiera responde a mis cartas. Sabrá seguramente como está este rumbo, y mi cuñada y sus hijos no lo dejarán exponerse. El hecho es que no podemos tener esperanza en él.

—Pues entonces, mamá, seguiremos como hasta aquí, que estas no son penas del infierno; algún día acabarán, y mejor me quedaré para vestir santos...

—¡Ojalá que ese fuera el único peligro que corrieras, el de quedarte para vestir santos! —contestó la señora con amargura—; pero lo cierto es que no podemos seguir viviendo así en Yautepec. Estas no son penas del infierno, efectivamente, y aun creo que se acabarán pronto, pero no favorablemente para nosotras. Mira —añadió bajando la voz con cierto misterio—, me han dicho que desde que los plateados han venido a establecerse en Xochimancas, y que estamos más inundados que nunca en este rumbo, han visto muchas veces a algunos de ellos, disfrazados, rondar nuestra calle de noche; que ya saben que tú estás aquí, aunque no sales ni a misa; que han oído mencionar tu nombre entre ellos; que los que son sus amigos aquí, han dicho varias veces: Manuelita ha de parar con los plateados. Un día de estos, Manuelita ha de ir a amanecer en Xochimancas; con otras palabras parecidas. Mis comadres, mis parientes, ya te conté, el señor cura mismo me ha encontrado y me ha dicho: «Doña Antonia, pero ¿en qué piensa usted que no ha transportado ya a Manuelita a Cuernavaca o Cuautla, a alguna hacienda grande? Aquí corre mucho riesgo con los malos. Sáquela usted, señora, sáquela usted, o escóndala debajo de la tierra, porque si no, va usted a tener una pesadumbre un día de estos.» Y a cada consejo que me dan, me clavan un puñal en el pecho. Ya verás tú si podremos vivir de este modo aquí.

—Pero mamá, si esos son chismes con que quieren asustar a usted. Yo no he visto ningún bulto en nuestra calle de noche, una que otra vez que suelo asomarme, y eso de que vinieran los plateados a robarme alguna vez, ya verá usted que es difícil; habíamos de tener tiempo de saberlo, de oír algún tropel y podríamos evitarlo fácilmente, huyendo por la huerta hasta la plaza.

Desengáñese usted; no contando conmigo, me parece imposible. Solo que me sorprendieran en la calle, pero como no salgo, ni siquiera voy a misa, sino que me estoy encerrada a piedra y lodo, ¿dónde me habían de ver?

—¡Ay! ¡No, Manuela! Tú eres animosa porque eres muchacha, y ves las cosas de otro modo; pero yo soy vieja, tengo experiencia, veo lo que está pasando y que no había visto en los años que tengo de edad, y creo que estos hombres son capaces de todo. Si yo supiera que había aquí tropas del gobierno o que el vecindario tuviera armas para defenderse, estaría más tranquila, pero ya tú bien sabes que hasta el prefecto y el alcalde se van al monte cuando aparecen los plateados, que el vecindario no sabe qué hacer, que si hasta ahora no han asaltado la población es porque se les ha mandado ya el dinero que han pedido, que hasta yo he contribuido con lo que tenía de mis economías a dar esa cantidad; que no tenemos más refugio que la iglesia o la fuga en lo más escondido de las huertas; ¿qué quieres que hagamos, si un día se vienen a vivir aquí estos bandidos, como han vivido en Xantetelco y como viven hoy en Xochimancas? ¿No ves que hasta los hacendados les mandan dinero para poder trabajar en sus haciendas? ¿No sabes que les pagan el peaje para poder llevar sus cargamento a México? ¿No sabes que en las poblaciones como Cuautla y Cuernavaca solo los vecinos armados son los que se defienden? ¿Tú piensas, quizás, que estos bandidos andan en partidas de diez o de doce? Pues no: andan en partidas de trescientos y quinientos hombres; hasta traen sus músicas y cañones, y pueden sitiar a las haciendas y a los pueblos. El gobierno les tiene miedo, y estamos aquí como moros sin señor.

—Bueno —replicó Manuelita, no dándose por vencida—, y aun suponiendo que así sea, mamá, ¿qué lograríamos casándome con Nicolás?

—¡Ay, hija mía!, lograríamos que tomaras estado y que te pusieras bajo el amparo de un hombre de bien.

—Pero si ese hombre de bien no es más que el herrero de la hacienda de Atlihuayán, y si el mismo dueño de la hacienda, que está en México, y que es un señorón, no puede nada contra los plateados, ¿qué había de poder el herrero, que es un pobre artesano? —dijo Manuela, alargando un poco su hermoso labio inferior con un gesto de desdén.

—Pues aunque es un pobre artesano, ese herrero es todo un hombre. En primer lugar, casándote, ya estarías bajo su potestad, y no es lo mismo una muchacha que no tiene otro apoyo que una débil vieja como yo, de quien todos pueden burlarse, que una mujer casada que cuenta con su marido, que tiene fuerzas para defenderla, que tiene amigos, muchos amigos armados en la hacienda, que pelearían a su lado hasta perder la vida. Nicolás es valiente; nunca se han atrevido a atacarlo en los caminos; además sus oficiales de la herrería y sus amigos del real lo quieren mucho. En Atlihuayán no se atreverían los plateados a hacerle nada, yo te lo aseguro. Estos ladrones, después de todo, solo acometen a las poblaciones que tienen miedo y a los caminantes desamparados, pero no se arriesgan con los que tienen resolución. En segundo lugar, si tú no querrías estar por aquí, Nicolás ha ganado bastante dinero con su trabajo, tiene ahorros; su maestro, que es un extranjero que lo dejó encargado de la herrería de la hacienda, está en México, lo quiere mucho, y podríamos irnos a vivir allá mientras que pasan estos malos tiempos.

—¡No!, ¡nunca, mamá! —interrumpió bruscamente Manuela—, estoy decidida; no me casaré nunca con ese indio horrible a quien no puedo ver... Me choca de una manera espantosa, no puedo aguantar su presencia... Prefiero cualquier cosa a juntarme con ese hombre... Prefiero a los plateados añadió con altanera resolución.

—¿Sí? —dijo la madre, arrojando su costura, indignada—, ¿prefieres a los plateados? Pues mira bien lo que dices, porque si no quieres casarte honradamente con un muchacho que es un grano de oro de honradez, y que podría hacerte dichosa y respetada, ya te morderás las manos de desesperación cuando te encuentres en los brazos de esos bandidos, que son demonios vomitados del infierno. Yo no veré semejante cosa, no, Dios mío; yo me moriré antes de pesadumbre y de vergüenza —añadió derramando lágrimas de cólera. Manuela se quedó pensativa. Pilar se acercó a la pobre vieja para consolarla.

—Mira tú —dijo esta a la humilde joven morena que había estado escuchando el diálogo de madre e hija, en silencio—; tú que eres mi ahijada, que no me debes tanto como esta ingrata, no me darías semejante pesar. Luego, después de un momento de silencio embarazoso para las tres, la señora dijo con marcado acento de ironía y de despecho:

—¡Indio horrible! No parece sino que esta presumida no merece más que un San Luis Gonzaga. ¿De dónde te vienen tantos humos a ti que eres una pobre muchacha, aunque tengas, por la gracia de Nuestro Señor, esa carita blanca y esos ojos que tanto te alaban los tenderos de Yautepec? Eres tan entonada que cualquiera diría que eres dueña de hacienda. Ni tu padre ni yo te hemos dado esas ideas. Tu crianza ha sido humilde. Te hemos enseñado a amar la honradez, no la figura ni el dinero; la figura se acaba con las enfermedades o con la edad, y el dinero se va como vino; solo la honradez es un tesoro que nunca se acaba. ¡Indio horrible!, ¡un pobre artesano! Pero ese indio horrible, ese pobre herrero es un muchacho de buenos principios, que ha comenzado por ser un pobrecito huérfano de Tepoztlán, que aprendió a leer y a escribir desde chico, que después se metió a la fragua, y que a la edad en que todos regularmente no ganan más que un jornal, él es ya maestro principal de la herrería, y es muy estimado hasta de los ricos, y tiene muy buena fama y ha conseguido lo poco que tiene, gracias al sudor de su frente y a su honradez. Eso en cualquier tiempo, pero más ahora y principalmente por este rumbo, es una gloria que pocos tienen. Tal vez no hay muchacho aquí que se pueda comparar con él. Dime, Pilar, ¿tengo yo razón?

—Sí, madrina —contestó la modesta joven—, tiene usted sobrada razón. Nicolás es un hombre muy bueno, muy trabajador, que quiere muchísimo a Manuela, que sería un marido como pocos, que le daría gusto en todo. Yo siempre se lo estoy diciendo a mi hermana. Además, yo no lo encuentro horrible...

—¡Qué horrible va a ser! —exclamó la señora—; sino que esta tonta, como no lo quiere, le pone defectos como si fuera un espantajo. Pero Nicolás es un muchacho como todos y no tiene nada que asuste. No es blanco, ni español, ni anda relumbrando de oro y de plata como los administradores de las haciendas o como los plateados, ni luce en los bailes y en las fiestas. Es quieto y encogido, pero eso me parece a mí que no es un defecto.

—Ni a mí —añadió Pilar.

—Bueno, Pilar —dijo Manuela—, pues si a ti te gusta tanto, ¿por qué no te casas tú con él?

—¿Yo? —respondió Pilar, poniéndose primero pálida y luego encarnada hasta llorar—, ¿yo, hermana?, ¿pero por qué me dices eso? Yo no me caso con él porque no es a mí a quien él quiere, sino a ti.

—¿De modo que si te pretendiera le corresponderías? —preguntó sonriéndose malignamente la implacable Manuela. Pilar iba quizás a responder, pero en ese instante llamaron a la puerta de un modo tímido.

—Es Nicolás —dijo la señora—; ve a abrirle, Pilar.

La humilde joven, todavía confusa y encarnada, quitó apresuradamente de sus cabellos la guirnalda de azahares y la colocó en el banco.

—¿Por qué te quitas esas flores? —le preguntó Manuela, arrojando a su vez apresuradamente las rosas y caléndulas que se había puesto.

—Me las quito porque son flores de novia, y yo no soy aquí la novia —respondió tristemente aunque un poco picada, Pilar—. Y tú, ¿por qué te quitas las tuyas?

—Yo, porque no quiero parecer bonita a ese indio, hombre de bien, que merece un relicario. Pilar fue a abrir la puerta, con todas las precauciones que se tomaban en ese tiempo en Yautepec.