7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Biblioteca Americana / Serie Viajes al siglo XIX

- Sprache: Spanisch

Este hombre de letras se recupera en la presente antología para los lectores del siglo XXI: Marginada por buena parte del siglo XX, la cultura mexicana decimonónica tuvo defensores eruditos y vehementes como el escritor, bibliófilo y explorador de las mentalidades Enrique Fernández Ledesma, autor de Viajes al siglo XIX, libro que da título a esta serie de figuras tutelares de dicha centuria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 747

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

BIBLIOTECA AMERICANA

Proyectada por Pedro Henríquez Ureñay publicada en memoria suya

Serie VIAJES AL SIGLO XIX

Asesoría JOSÉ EMILIO PACHECO VICENTE QUIRARTE

Coordinación académica EDITH NEGRÍN

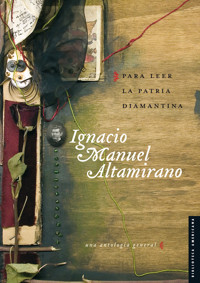

PARA LEER LA PATRIA DIAMANTINA

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

PARA LEER LA PATRIA DIAMANTINA

Una antología general

Selección y estudio preliminar Edith Negrín

Ensayos críticos Manuel Sol Rafael Olea Franco Luzelena Gutiérrez de Velasco

Cronología Nicole Giron

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Primera edición FCE/FLM/UNAM, 2006 Primera edición electrónica, 2016

Enlace editorial: Eduardo Langagne Diseño de portada: Luis Rodríguez / Mayanín Ángeles

D. R. © 2006, Fundación para las Letras Mexicanas, A. C. Liverpool, 16; 06606 Ciudad de México

D. R. © 2006, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria; 04510 Ciudad de México Coordinación de Humanidades Instituto de Investigaciones Filológicas Coordinación de Difusión Cultural Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-4413-8 (ePub-FCE)ISBN 978-607-02-8405-2 (ePub-UNAM)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

Advertencia a esta edición

Estudio preliminar

Evocación de un escritor liberal /

Edith Negrín

Poesía

La salida del sol

Flor del alba

Al Atoyac

Los naranjos

Las abejas

Las amapolas

En la muerte de Carmen

Al pie del altar

En su tumba

Pensando en ella

Al Xuchitengo

Recuerdos

A…

La cruz de la montaña

En el álbum de Luz

Al divino redentor

A orillas del mar

La plegaria de los niños

A la eminente trágica Adelaida Ristori En la noche de su beneficio

A Leonor en su álbum

A Comonfort (Durante el reinado de la reacción clerical, 1858-1859)

A una costeña

Novela

E

L DISFRAZ DE LA IDEA

La Navidad en las montañas

Crónica

P

ÁGINAS ÍNTIMAS DE UNA CIUDAD HERMOSA E INQUIETA

Las fiestas de septiembre [Carta de Próspero al Dómine]

Crónicas de la Semana. 9 de enero de 1869

Crónicas de la Semana. 23 de enero de 1869

Crónicas de la Semana. 27 de febrero de 1869

Crónicas de la Semana. 26 de junio de 1869

Bosquejos

La vida de México (Conversación)

El día de muertos

Ensayo

D

EL FRONDOSO ÁRBOL DE LA LITERATURA MEXICANA

Renacimiento de la literatura mexicana. Ojeada histórica. Elementos para una literatura nacional

De la poesía épica y de la poesía lírica en 1870

Honra y provecho de un autor de libros en México

Ensayos críticos

Teoría y práctica de la poesía en Ignacio Manuel Altamirano /

Manuel Sol

Altamirano: la crónica testimonial /

Rafael Olea Franco

El proyecto novelístico de Ignacio Manuel Altamirano /

Luzelena Gutiérrez de Velasco

Cronología

Índice de nombres

ADVERTENCIA A ESTA EDICIÓN

El propósito de la presente antología es ofrecer a un amplio público una muestra representativa de la producción literaria de Ignacio Manuel Altamirano.

Todos los textos han sido tomados de la edición de Obras completas del autor en 24 volúmenes, coordinada por la historiadora Nicole Giron y publicada inicialmente bajo el sello de la Secretaría de Educación Pública y, más adelante, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Los escritos seleccionados se reproducen íntegros, a excepción del extenso ensayo “Revistas literarias de México (1821-1867)”, del cual se inserta un fragmento. La ubicación de los textos aquí incluidos, dentro de las Obras completas, se explicita al inicio de cada sección. Se ha conservado la ortografía de la edición citada, si bien se han suprimido algunas notas al pie de página, no pertinentes a los fines de esta antología. En todos los casos se cita la primera vez que se publicó cada texto.

Abre el volumen una semblanza de Ignacio Manuel Altamirano y su circunstancia, elaborada por mí, que debe mucho al talento incansable de Nicole Giron y a las esclarecedoras lecturas de José Emilio Pacheco, así como a las aportaciones de otros estudiosos citados en la bibliografía.

La cronología comparada ha estado a cargo de la propia historiadora Giron, y constituye una versión breve de la cronología que se publica en el último volumen de las Obras completas.

Viene después la selección de obras del polígrafo decimonónico, dividida en cuatro secciones: poesía, novela, crónica y ensayo. A continuación se presentan tres ensayos críticos inéditos, de distinguidos estudiosos, que tienden un puente entre la literatura de Altamirano y los lectores del siglo XXI: Manuel Sol analiza la poesía, Rafael Olea Franco se ocupa de la crónica y Luzelena Gutiérrez de Velasco estudia las narraciones.

Mis compañeros del Centro de Estudios Literarios, Adriana Sandoval y Gustavo Jiménez, jugaron un papel importante en la configuración de este proyecto. Magdalena Miranda Díaz y José Luis Martínez González me ayudaron a conseguir textos poco accesibles sobre el autor. Gabriel Enríquez me brindó su generosa asesoría editorial. Georgina Carriles Dávila me prestó su auxilio cotidiano en las labores secretariales. Doy gracias a todos ellos por su participación. Asimismo, agradezco la amistosa solidaridad de María Eugenia Negrín, Ana Rosa Domenella, Luzelena Gutiérrez de Velasco, Elizabeth Corral, Enrique Flores, Orlando Ortiz y Carmen Galicia.

Mi reconocimiento al Instituto de Investigaciones Filológicas y a la Fundación para las Letras Mexicanas, que han patrocinado este proyecto. [e. n.]

Enero, 2005

ESTUDIO PRELIMINAR

EVOCACIÓN DE UN ESCRITOR LIBERAL

EDITH NEGRÍN

LA PERSECUCIÓN DE LO IMPOSIBLE

Mis antecedentes son humildes, he probado desde mi infancia el cáliz de las miserias de la vida; he nacido en la cabaña de una familia de indios; efectivamente el apellido que llevo y que es español no me pertenece de derecho, porque los indios no tienen motivo para llevarlo; pero mis abuelos lo tomaron, como lo tomó Juárez que tampoco tenía apellido español, y yo lo llevo porque con él soy conocido, porque lo heredé ya de mis padres y porque he sabido honrarlo con una conducta sin mancha…

Estas palabras de Ignacio Manuel Altamirano pertenecen a un artículo aparecido en las páginas de La República, diario político dirigido por el mismo escritor, el 21 de marzo de 1880, en respuesta a un ataque a su persona inserto en el periódico La Voz de España. Al momento de escribirlas, el autor disfrutaba de merecido reconocimiento tanto en el campo de la política como en el de la cultura; en el mes de enero anterior había fundado La República, una vez finalizado su periodo como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hábil polemista, al defender su participación en la vida pública, se siente obligado a referirse a sus orígenes, y en esta breve alusión toca temas fundamentales, el derecho al apellido y a la identidad, la situación de los indígenas.

En los años que van desde 1834, cuando el escritor viene al mundo en el seno de una comunidad marginada y discriminada, en el municipio de Tixtla, hoy parte de Guerrero y entonces perteneciente al Estado de México, en un país que acaba de obtener su independencia política de España, hasta la década de 1880, cuando Altamirano publica el artículo mencionado, ya bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la vida de México ha pasado por muchas de las profundas transformaciones que trazaron su perfil presente.

Una vez consumado el coloniaje político, los mexicanos vivieron décadas sin sosiego, que a la distancia lucen como una caótica sucesión de levantamientos y golpes de Estado —tan sólo entre 1821 y 1850 hubo 50 gobiernos—, sangrientas luchas civiles entre facciones opuestas, y la amenaza constante, a veces cumplida, de intervenciones extranjeras, el “extraño enemigo” de que habla nuestro himno nacional. La confusa presencia en la arena política de los grupos y bandos se ordena en algún momento bajo los nombres de centralistas y federalistas; más frecuentemente, bajo los de conservadores y liberales. Cuando al fin, en 1867, la victoria del grupo liberal cierra la época convulsa y establece una pausa pacífica, la República Restaurada, se inicia la historia moderna del país que será completada con el Porfiriato.

La vida y la obra de Ignacio Manuel Altamirano están vertebradas por el pensamiento liberal. Vale la pena abrir un breve paréntesis para recordar las ideas que impulsaban la acción de los liberales, así como presentarlos a ellos, a los hombres que acompañaron al escritor en sus luchas.

El ideario liberal, en el primer tercio del siglo XIX, se encuentra descrito en los textos de José María Luis Mora, en tanto que los postulados conservadores fueron formulados por Lucas Alamán.

Frente a la persistencia del orden colonial a través del alto clero, el ejército y los terratenientes, los liberales fueron redefiniendo en sus programas las propuestas del liberalismo europeo. La beligerancia del liberalismo mexicano se organiza en torno a unos cuantos principios, entre los cuales, Jesús Reyes Heroles, en su canónico estudio sobre el tema, menciona el federalismo, la abolición de los privilegios, la supremacía de la libertad civil, la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de la sociedad, la ampliación de las libertades, el gobierno mayoritario. A la inversa, los conservadores apoyan el centralismo, el mantenimiento o la ampliación de los privilegios legales, la restricción de las libertades.

Centro del pensamiento liberal es el combate por las libertades individuales y colectivas, así como la igualdad frente a la ley. Para alcanzar la libertad de la conciencia había que secularizar la sociedad, es decir, modificar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y entre la sociedad civil y la Iglesia. Ello conllevaba arrancar al clero el monopolio de la educación.

Reyes Heroles insiste en la interacción entre las ideas y la realidad. Por ejemplo, en México, los movimientos populares agrarios tienen un aspecto anticlerical surgido de la práctica, de la necesidad de reducir las utilidades parroquiales. Junto al problema de la tierra, los campesinos plantean la incidencia sobre ellos del régimen imperante en las relaciones Iglesia-sociedad. Estas peticiones populares, concretas, ensanchan y modifican los principios teóricos.

La igualdad de los individuos frente a la ley implicaba acabar con los fueros de la Iglesia y los del ejército. Aquí, la lucha contra los privilegios significaba enfrentarse a las supervivencias coloniales, y adquirió un sentido popular; lo individual se volvía al mismo tiempo colectivo. Por ejemplo, el alto clero peninsular sojuzgaba al bajo clero autóctono; la dirección del ejército, compuesta de españoles seguidos por criollos oprimía a una oficialidad y tropa mestiza e indígena; la alta burocracia del Estado, de origen peninsular, impedía el acceso a los cargos decisivos a los nacionales.

Las aspiraciones a la igualdad y al gobierno mayoritario hicieron que en el proceso mexicano el concepto de liberalismo se imbricara y casi se identificara con el de democracia.

La Iglesia concentraba la mayor parte de la riqueza del país. El ejército era la segunda clase económicamente privilegiada, por los gigantescos presupuestos que requería su manutención. Acabar con los fueros de ambos tenía, además de los mencionados, el fin de rescatar riquezas improductivas.

Por lo que hace a los protagonistas, Altamirano pertenecía a la élite de la minoría liberal, encargada de reconstruir el país durante la República Restaurada, luego de que, en 1867, fue reelecto como presidente Benito Juárez. Ese pequeño grupo estaba formado por dieciocho letrados y doce militares, explica el historiador Luis González. Entre los letrados se cuentan, además del gobernante y del escritor, Gabino Barreda, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Vigil, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco. Entre los militares estaban Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacio. Casi todos los letrados procedían de la clase media o de familias ricas; solamente Juárez y Altamirano conocieron origen humilde.

Entre los treinta notables participan hombres de dos generaciones. González reconoce una a la que denomina “la pléyade de la Reforma”, compuesta por ochenta individuos nacidos entre 1806 y 1820, entre los que estarían Barreda, Juárez, Lerdo, Payno, Prieto, Ramírez; y la que el historiador llama “la generación tuxtepecadora”, a causa del Plan de Tuxtepec que en 1876 permitió a Porfirio Díaz tomar el poder. Los integrantes de esta generación, contemporáneos de Díaz y soporte de su gobierno son cerca de un centenar, nacidos entre 1825 y 1840; entre ellos se sitúa Altamirano, junto con Riva Palacio, Vigil y Zarco. Otros investigadores hablan de tres generaciones liberales; para los efectos de este trabajo, la clasificación de González resulta adecuada.

El grupo dirigente de la República Restaurada fue una constelación de hombres de enorme distinción intelectual, elevadas prendas morales y gran apego a su país, afirma Daniel Cosío Villegas. Ciertamente, se trata de seres excepcionales que integraron la reflexión teórica y la acción en los más diversos quehaceres: la oratoria, la lucha armada, la enseñanza, el periodismo, la producción literaria, el servicio público, la indagación científica. Si, como dice Alfonso Reyes, lo característico de “la aventura romántica” es el ser “una ruda aventura vital adornada con armas, con letras y con amores”, los liberales decimonónicos eran, en un sentido amplio, románticos.

De acuerdo con González, el programa de gobierno de la intelectualidad liberal comprendía, desde los tres poderes, cambios radicales en el orden político, el económico, el social y el cultural. En el primero, se propusieron hacer efectiva la Constitución liberal de 1857, pacificar el país, debilitar a los profesionales de la violencia y fortalecer la hacienda pública. En el orden económico, pugnaron por la construcción de caminos, la atracción de capital extranjero, el ejercicio de nuevas siembras y métodos de labranza, el desarrollo de la manufactura, entre otros objetivos. En el orden social, se interesaron en fomentar la inmigración, el parvifundio, y las libertades de asociación y trabajo. En el orden cultural, se centrarían en las libertades de credo y de prensa, la aniquilación de lo indígena mediante la transculturación de los indios, la educación para todos y el nacionalismo en las letras y las artes.

A este programa se enfrentaban obstáculos de todo tipo. La práctica democrática era dificultada por la indiferencia política de las masas, a excepción de una débil y minoritaria clase media. Contra el pacifismo conspiraban la ambición política de los militares, el extendido bandidaje y las pretensiones de autonomía de las tribus; había una arraigada tradición de violencia. A la meta de poblar el país se oponía principalmente la inseguridad de la vida en él; a los extranjeros no les atraía venir a establecerse aquí. González describe sin contemplaciones a la población nacional como “escasa, rústica, dispersa, sucia, pobre, estancada, enferma, mal comida, bravucona, heterogénea, ignorante y xenófoba”. Los sueños de reforma social de la minoría culta chocaban contra la inercia de la muchedumbre. El ideal de enriquecimiento del país se veía obstruido tanto por la naturaleza como por la historia; a la escasez de buenas tierras se aunaba la pereza de siglos y la inexistencia de capital.

Sin duda, el equipo gobernante de la República Restaurada, en su intento de construir una nación democrática, se propuso metas inalcanzables, como se ha visto, en todos los campos. También en el de la cultura. José Luis Martínez ha definido la cultura no sólo de esta etapa, sino de todo nuestro primer siglo de vida independiente como un largo esfuerzo de aprendizaje y formación. Uno de los tránsitos históricos más cargados de promesas, describe Enrique Florescano. Esfuerzos, promesas… no es de extrañar que en el contexto de la cultura liberal encontrara terreno fértil el romanticismo, movimiento por definición amante de la libertad y anheloso de lo inaccesible.

Intentaremos atisbar la trayectoria vital de Altamirano, de la periferia geográfica y social al núcleo dirigente, a través de imágenes de su infancia, juventud y madurez en el marco de algunos acontecimientos nacionales significativos. Cada instantánea se inicia con una extensa cita del novelista liberal, que nos permite comparar su visión en cada circunstancia precisa con las posteriores interpretaciones de los estudiosos.

Ignacio Manuel Altamirano, en el terreno de la cultura, se planteó ambiciones que José Luis Martínez califica de desmesuradas y José Joaquín Blanco, de imposibles. La persecución de lo imposible da coherencia a la vida y la obra del escritor, y en ese empeño obtuvo resultados, si por definición limitados, considerables.

Se habla de Altamirano como poeta y narrador, periodista, organizador cultural, pensador político, orador, educador, militar, funcionario público. Él supo vincular cada una de sus actividades con la escritura, y su escritura se benefició de la diversidad de sus actividades. De ahí que podamos considerarlo un auténtico polígrafo. No obstante, entre todos sus quehaceres, él privilegiaba la escritura literaria. Al respecto, cuenta su descendiente, Catalina Sierra: “fue maestro de varias generaciones, coronel del ejército juarista que derrotó a Maximiliano, gran tribuno, espléndido orador, activo político y diplomático; sin embargo, de lo que se ufanaba era de considerarse un hombre de letras”.

Es este hombre de letras, así como su labor poética y narrativa, estrechamente ligadas a su concepción de la cultura, el que nos interesa recuperar en la presente antología.

LA INFANCIA EN LAS MONTAÑAS

Mi pueblo es Tixtla, ciudad del sur de México, que se enorgullece de haber visto nacer en su seno a aquel egregio insurgente y gran padre de la patria que se llamó Vicente Guerrero.

También se enorgullece de haber sido una de las poquísimas ciudades militares de la República que jamás pisaron ni los franceses, ni los imperiales, ni los reaccionarios; de modo que no han profanado sus muros ni las águilas de Napoleón III, ni el águila de Maximiliano, ni los pendones de Márquez y Miramón. Mi pobrecilla ciudad no ha resentido, pues, ni sombra de humillación, y debe, por eso, tener algún orgullo, bien legítimo, según me parece…

El caudillo azteca que fundó a Tixtla, supo escoger bien el sitio para levantar la nueva población. Un valle ameno y fertilísimo abrigado por un anfiteatro de hermosas sierras cubiertas de una vegetación lozana, y de cuyas vertientes descienden cuatro arroyos de aguas cristalinas, bastantes para la irrigación de los terrenos y que van a formar al oriente de la población actual un lago pequeño, pero bellísimo…

Así describe Ignacio Manuel Altamirano, ya en la madurez, su región natal. En este pasaje, como en otros, enfatizó tanto la orgullosa valentía de los tixtlecos, comprobada a lo largo de la historia, como la belleza fecunda de la naturaleza de la zona suriana. Relacionaba el primer elemento con la consecuencia y verticalidad de su conducta política personal; el segundo germinaría en sus poesías y narraciones para configurar la geografía literaria de la región, los ríos, los árboles, las flores.

Sus padres se llamaban Juana Gertrudis Basilio y Francisco Altamirano, uno de cuyos ascendientes fue bautizado por un español que otorgó a la familia el apellido. La fecha precisa de su nacimiento fue alguna vez objeto de discusiones por parte de los estudiosos. El único documento con el que se cuenta al respecto es la fe de bautismo; en ella, el cura Antonio Reyes hace constar que el día 13 de diciembre de 1834 bautizó “solemnemente”, con “óleo y crisma” en la Parroquia de San Martín Tixtla al niño “Ignacio Homobono Serapio de un día de nacido”.

De acuerdo con el documento, el infante habría nacido el día 12 de diciembre. Pero el escritor, cuando era interrogado al respecto, replicaba que el acta estaba equivocada y que él había venido al mundo el 13 de noviembre. En los Diarios que escribió en Europa, habla del 13 de noviembre como del día de su cumpleaños, y enumera las felicitaciones y obsequios recibidos en cada ocasión. En el centenario del nacimiento de Altamirano, Carlos González Peña, empeñado en desentrañar el misterio, terminó por aceptar como la fecha correcta el 13 de noviembre, día que según el muy popular Calendario de Galván, corresponde a san Homobono, uno de los nombres del polígrafo tixtleco. Es esa la fecha actualmente aceptada por los investigadores, por fortuna para Ignacio, cuya palabra había sido puesta en duda frente a la certeza del papel escrito por el clérigo. Como en otros casos, en éste, el autor resintió en carne propia la omnipresencia de la Iglesia en la vida cotidiana, la carencia de Registro Civil, institución que sería fundada por los liberales.

Fernando Tola de Habich retoma y sintetiza la discusión, con motivo de los 150 años del nacimiento de Altamirano. Para este especialista, más allá de los datos eruditos acerca de las fechas, habría que respetar el “supersticioso capricho del maestro”, quien solía afirmar “en 13 nací, en 13 me casé y en 13 me he de morir”. Tola supone también que el polígrafo asumió el nombre Manuel en honor a su padrino de bautizo, Manuel Dimas Rodríguez.

Durante la niñez de Altamirano, su primer maestro fue la naturaleza, como ha dicho Justo Sierra de Benito Juárez. El acercamiento inicial a la vida del suriano, es el de su contemporáneo y amigo Luis González Obregón, publicado por primera vez en 1894. El ensayista delinea la figura entrañable del niño indígena, “casi salvaje”, ignorante del español, dedicado a los juegos o a las peleas con otros chiquillos, a vagar apedreando a los pájaros, en un escenario bordeado por feraces montañas. Ofrece una imagen cálida, pues resulta de su contacto afectuoso con el escritor. No obstante, los trabajos de posteriores estudiosos, que cuentan con mejor perspectiva temporal y más documentos, han afinado esa impresión.

Jesús Sotelo Inclán, en 1992, precisa que Ignacio no era totalmente indígena, pues su madre era mestiza. Da igual: la tradición ha hecho de él un indio emblemático tanto por su origen social, como por la acusada filiación indígena de sus rasgos. Hay en el rostro del escritor, siempre enmarcado por la abundante melena oscura, una cierta contención y dureza, notable en las fotografías, desde la timidez del escolar que se siente un tanto incómodo en el atuendo urbano, hasta la bonhomía del polígrafo seguro de sí mismo, como puede apreciarse en la Iconografía amorosamente compilada por Cristina Barros y Catalina Sierra.

Es cierto también que los liberales, si bien deseosos de desaparecer lo indígena como tal, como premisa para poder civilizar la nación, necesitaban mostrar cómo se habían integrado al sistema algunos indios supuestamente representativos. De ahí la insistencia en lo indígena, que cobra un carácter mítico en los casos de Juárez y Altamirano.

Hacia la época del nacimiento de Ignacio, la región de Tixtla, entonces parte del Estado de México, vivía el enfrentamiento entre los indígenas lugareños, peticionarios de tierras y los caciques de la zona, explica Vicente Fuentes Díaz, autor de una bien documentada biografía. El dato interesa porque el caudillo de los nativos que reclamaban un territorio era Juan Álvarez, quien tendría una importancia fundamental en la vida del escritor.

Luis González Obregón y Ángel Pola escucharon de labios de Altamirano, el relato de sus inicios en la escuela, cuando tenía doce años. En el contexto social de su infancia, marcado por el racismo, recuerda el escritor que los niños eran separados en dos bancos: en uno se sentaban los hijos de los criollos y mestizos, considerados “de razón” y destinados a adquirir diversos conocimientos. En otro, los indígenas que “no eran de razón” se dedicaban al aprendizaje de la lectura y a la memorización del catecismo del padre Ripalda. Por fortuna para Ignacio, el nombramiento de su padre por segunda vez como alcalde indígena de Tixtla, permitió que lo incluyeran entre los “de razón”. En uno de sus “Bosquejos” sobre la escuela antigua, publicado en 1871, rememora sus tiempos de escolar para describir las pésimas condiciones en que se llevaba a cabo la enseñanza primaria en los pueblos mexicanos. Recuerda la escuela como “un conjunto de horrores” y un “ensayo de la abyección”; y califica al citado catecismo de “monstruoso código de inmoralidad, de fanatismo, de estupidez”. La reforma a la instrucción popular propuesta por Altamirano se enraíza, como otros de sus programas, en dolorosas vivencias personales.

Por el tiempo en que el adolescente iniciaba la enseñanza primaria, la región vivía la secuela de la cruenta guerra de castas, entre indios y caciques. En el orden nacional, México sufrió la mutilación de más de la mitad de su territorio que pasó a pertenecer a los Estados Unidos. De ese acontecimiento, Altamirano guardaría en su memoria sólo la estampa de los soldados mexicanos semidesnudos y hambrientos que pasaban por su pueblo como fugitivos. Recordaría también haber escuchado, sin comprenderlos, comentarios de su padre sobre lo infortunado que era el país.

Hacia 1848, el chico concursó para obtener una beca que le permitiría estudiar en el instituto Literario de Toluca. Resultó elegido por la prefectura de Chilapa. El Instituto había lanzado la convocatoria, dirigida a los niños pobres, de preferencia indígenas, a instancias de quien sería mentor de Altamirano, Ignacio Ramírez.

APRENDIENDO A DELETREAR EL MUNDO:EL INSTITUTO LITERARIO DE TOLUCA

Una ley benéfica del Estado de México, al que pertenecía entonces la comarca en que nací, me sacó de ella, designado para venir a estudiar en el Instituto Literario de Toluca. Yo comprendí claramente que aquel cambio en mi vida era un gran bien para mí y, naturalmente, lleno de gratitud, me propuse indagar quién era el autor principal de aquella ley, merced a la cual se me abría el camino de la instrucción. Aquella ley no sólo me favorecía a mí sino también a muchos jóvenes indígenas del Estado de México, pobrísimos como yo, y como yo condenados seguramente, si tal disposición no hubiera venido a salvarlos, a arrastrar una vida de ignorancia y de miseria.

Altamirano evalúa así, a la distancia, sus años en el Instituto Literario de Toluca. La reconstrucción más acuciosa de esta temporada (1849-1852) la debemos a Nicole Giron. En mayo de 1849, Francisco Altamirano recibió la comunicación de que su hijo había sido seleccionado como becario, y había que conducirlo a Toluca; por diversas razones no partieron de inmediato.

Con los zapatos colgados del cuello de Ignacio, para no gastarlos en el camino, cargando con lo mejorcito de la ropa del becario y un modesto itacate de pinole y totopos, padre e hijo caminaron durante una semana entre sierras y barrancas para llegar al colegio, por veredas y senderos transitados por mulas. Mezcala, Tepecoacuilco, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Malinalco, Joquicingo, Tenango del Valle, Valle de Matlatzinco… Cuando llegaron a la escuela, las clases ya habían comenzado; no obstante lo cual, el chico fue recibido como alumno.

El instituto funcionaba como un establecimiento de educación post-primaria, preparatoria y superior. Los estudios se programaban con una duración de cinco años. El calificativo “literario” no implicaba que la enseñanza se centrara en la literatura; abarcaba las humanidades y las ciencias, en una concepción enciclopédica del conocimiento.

La escuela, como otros institutos literarios del interior del país, fueron piezas clave en la reforma educativa de los primeros gobernantes liberales después de 1824. Un año antes del nacimiento del escritor, Antonio López de Santa Anna asume la presidencia de la República por vez primera. Valentín Gómez Farías, el vicepresidente, se hace cargo de la presidencia, con carácter de interino, cuatro veces entre 1833 y 1834, periodos en los que consiguió llevar a cabo importantes reformas anticlericales y educativas.

El proyecto de don Valentín retomaba muchas de las propuestas formuladas por José María Luis Mora para terminar con los privilegios de los militares y el clero. Si bien el experimento terminaría fallidamente, con la destitución y el exilio de Gómez Farías, fue un ensayo de la política que el liberalismo triunfante pondría en marcha dos décadas después.

El Instituto Literario del Estado de México fue fundado en 1828, en San Agustín de las Cuevas que actualmente es Tlalpan y entonces formaba parte de dicho Estado. Trasladado a Toluca en 1833, dos años después fue clausurado a causa de la interrupción del régimen federal; en 1846, en plena guerra de México con los Estados Unidos de Norteamérica, fue reinstalado definitivamente.

Cuando el adolescente Ignacio llega al instituto, “en calzoncillos blancos y en camisa de manta”, según sus propias palabras, alrededor del 30 por ciento de la población estudiantil estaba formada por los becarios o alumnos “de gracia”. El joven padeció algunos avatares debido, en parte, a su llegada extemporánea.

En la vida cotidiana de los alumnos internos, dentro de los confines del plantel, tenían un lugar importante los himnos, las oraciones cristianas y la en- señanza del catecismo de Ripalda. De acuerdo con Giron, la contradicción aparente que entraña el fomento de las prácticas religiosas en la rutina diaria de una escuela liberal, deja ver cómo la sociedad de la época estaba saturada de valores religiosos. Los liberales mexicanos, salvo alguna excepción, no eran ateos; únicamente querían limitar los abusos del clero en el país y volver a un auténtico cristianismo.

La formación del instituto no atendía sólo al aspecto académico; prestaba atención a la música y a la educación física. Preparaba también a los estudiantes para desenvolverse bien en la sociedad, enseñándoles a vestirse —“vestido negro de merino apañado” y “sombrero alto”, evocaría el autor— y a adquirir buenos modales.

La vida de Ignacio en el internado fue apasionada y estimulante, si bien nada fácil. Oriundo de la tierra caliente, acostumbrado a la libertad campesina, la adaptación al clima frío de Toluca y a la vida reglamentada de la institución fue seguramente ardua. “Casi incomunicado por mi timidez rústica y semisalvaje” —escribió sobre esa etapa—, nostálgico de la familia, se desempeñó en forma brillante en asignaturas como latín y francés, si bien, en conjunto, sus calificaciones fueron desiguales, a causa de haber padecido ciertas enfermedades. De actitud respetuosa casi siempre, tuvo, no obstante, algunos problemas por su conducta irreverente y su carácter altivo, calificado más de una vez de soberbio.

A un año de su ingreso, el chico estuvo a punto de ser expulsado del plantel, por ser portador de unos versos obscenos que cayeron accidentalmente de su ropa. Él contaría posteriormente que los textos le habían sido dedicados por unos compañeros enemigos y los llevaba porque iba a entregarlos al director. La expulsión fue ordenada por el gobernador del Estado de México, Mariano Riva Palacio, quien había sido informado del caso. Ignacio pidió ayuda a don Juan Álvarez, su pariente político y protector, entonces gobernador del naciente Estado de Guerrero, y mediante esa intercesión logró evitar el castigo.

También durante su estancia en el Instituto Literario, inicia el estudiante su educación sentimental, con algún enamoramiento platónico que luego recrearía en sus narraciones y poemas. De índole más grave fue el conflicto que empezó a vivir entre una formación cívica laica y sus creencias religiosas nunca abandonadas; desgarramiento que padecerían asimismo otros liberales de la época.

Hacia su segundo año en el colegio, el joven empezó a ocupar un puesto como bibliotecario en el propio instituto. Su situación económica, de suyo precaria, había empeorado pues el municipio de Tixtla no cumplía con la parte que le correspondía en su sostenimiento. El municipio había pasado a formar parte del estado de Guerrero, cuya erección había sido decretada desde 1849, si bien tardó en regularizarse, y las autoridades ya no estaban obligadas a reconocer los compromisos adquiridos cuando pertenecían al Estado de México.

La labor como bibliotecario permitió al inquieto estudiante desarrollar su pasión por la lectura y beneficiarse del rico y variado acervo, en parte importado de Europa, que contenía obras de los clásicos griegos y latinos, Herodoto, Homero, Horacio, Virgilio, Tito Livio, Cicerón, Plutarco… En los anaqueles se encontraban también numerosos textos de los enciclopedistas franceses, cuyas ideas parecían escandalosas en México, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu… Había diccionarios bilingües y enciclopédicos, poemarios, recopilaciones de leyes, gramáticas, textos científicos…

El instituto contaba, además, con una imprenta a la que luego se agregó un taller de litografía. Con motivo de la ceremonia inaugural de este último, los alumnos editaron un folleto en el que se incluyen los discursos del director y del gobernador del estado, así como las poesías elaboradas por los propios estudiantes para la ocasión. Entre ellas figuran dos composiciones que Ignacio pronunció como brindis en el acto, sus primeras obras conocidas, sostiene Nicole Giron.

No se puede concebir el ideario y la conducta de Altamirano sin la educación adquirida en el Instituto Literario del Estado de México. Alumno de liberales intransigentes y humanistas, recibió diversas influencias; la más significativa fue la del revolucionario Ignacio Ramírez, de rasgos indígenas, como él.

La llegada de Ramírez a las aulas despertó grandes expectativas entre profesores y estudiantes, pues era ya una leyenda. Era el hombre que había escandalizado con su ateismo a los avanzados integrantes de la Academia de Letrán. Por otra parte, había sido encarcelado en 1846, junto con Guillermo Prieto y Manuel Payno, a causa de su periodismo crítico.

Altamirano ha dejado testimonio de su encuentro con el pensador liberal, entonces un hombre joven, de treinta y dos años, que no fue, sin embargo, su profesor sino extraoficialmente. Cuenta el becario que un domingo por la mañana, escuchó “sentado en la puerta”, una clase de “bella literatura” impartida por El Nigromante; quedó fascinado y fue invitado a asistir en forma regular, aunque el curso no correspondía a su programa. A la muerte de Ramírez, en 1889, Altamirano recuerda aquella primera clase y describe la influencia del maestro en su formación:

Ramírez ahí enseñaba como no se había enseñado antes, como no ha vuelto a enseñarse después en México, sino cuando él tomaba la palabra en los liceos y en las academias, ni se limitaba tampoco al estudio de los diversos géneros literarios, sino que con motivo de las exposiciones que le presentaban, al hacer la crítica de ellas, se remontaba hasta las regiones de una altísima filosofía científica y literaria que nos dejaba asombrados, y que abrían nuevos horizontes a nuestro espíritu. Era en toda la amplitud de la palabra una enseñanza enciclopédica, y los que la recibimos aprendimos más en ella, que lo que pudimos aprender en el curso entero, de los demás estudios. Allí se formó nuestro carácter, allí aceptamos nuestro credo político al que hemos sido fieles sin excepción de una sola individualidad.

No obstante su talento, sabiduría y entrega a la enseñanza, Ramírez fue alejado del instituto, a causa de sus escritos y actitudes radicales, si bien con el pretexto de que le sería conferida una posición popular. Para retirar al Nigromante, los liberales moderados, que entonces ejercían el poder en el Estado de México, se unieron a los conservadores.

La salida de Ramírez, junto con la de otros profesores, señaló una nueva época en el instituto. Altamirano no olvida que, en 1852, el nuevo director, en su discurso inaugural afirmó que “era preciso desterrar de la enseñanza que se iba a dar allí, las ideas heréticas que se habían difundido en los años anteriores”. Pocos meses después, a mitad del año lectivo, el propio Ignacio que no había cumplido dieciocho años, fue expulsado del Instituto Literario por su participación editorial, juzgada subversiva, en un periódico escolar llamado Los Papachos. Ya adulto, bromearía: “desde tan corta edad comencé a ser mártir de la libertad de la prensa”.

Nicole Giron piensa que, además, las deudas acumuladas por el becario contribuyeron a su salida del Literario. Y José Luis Martínez recuerda que Arturo Arnáiz y Freg, en una conferencia sobre Altamirano, relató otro motivo de expulsión: su enamoramiento de una cómica y su incorporación a la compañía en plan de apuntador. No he encontrado más información al respecto.

DE UN PARÉNTESIS DE AVENTURA Y POESÍA A LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA

Antes hemos visto dibujarse sobre la línea del lejano caserío, las altas y rojas chimeneas de la hacienda de Santa Inés, para nosotros de memoria simpática y grata. Allí vivió, allí trabajó, allí fue fecundo y benéfico el genio de don Luis Rovalo… Allí vivió nuestro protector y amigo venerable; allí nos alentó en nuestra carrera llena de dificultades; allí nos ofreció su apoyo que jamás nos faltó hasta la conclusión de nuestros estudios… En el espacio que media entre Cuautlixco y Cuautla, un mundo lleno de recuerdos personales e íntimos se levantó en mi memoria. Dos años de mi juventud laboriosa y llena de extrañas vicisitudes, pero siempre honrada y digna, pasaron rápidamente por mi imaginación…

Así recordó Altamirano, en una crónica escrita en 1881, con motivo de la inauguración del ferrocarril de Morelos, la etapa de su vida posterior a su salida del Instituto Literario.

Una vez fuera de su colegio, el joven permaneció cerca de dos años vagabundeando por el Estado de Morelos, especialmente Cuautla y Yautepec. No hay mucha información sobre este paréntesis, afirman sus biógrafos. Se trató de una época difícil, de formación, de sueños y aventuras, de pasos indecisos y de balbuceos literarios —cuenta Fuentes Díaz—. Parece ser que impartió algunas clases en un colegio particular, a cambio de techo y comida. Que deambuló por la región hasta conocerla perfectamente, como dejan ver las detalladas descripciones en su novela El Zarco, ubicada en Yautepec. Que cerca de Cuautla conoció a un hacendado español, don Luis Rovalo, quien se convirtió en su protector, le dio trabajo y estímulo, y le costeó sus estudios, como cuenta el cronista en las líneas citadas.

En su peregrinaje, el joven se hizo compañero de un grupo de cómicos de la legua, escribió y vio representada su obra de teatro Morelos en Cuautla. Pese a haber recibido los aplausos de un público poco exigente, Altamirano no publicó la obra, ni volvió a intentar el camino de la dramaturgia.

Cuando estalla la Revolución de Ayutla, Altamirano hizo una pausa en sus proyectos personales para tomar parte en el movimiento. La insurrección obedecía al descontento social que la dictadura de Antonio López de Santa Anna había despertado en el país.

Hacia 1854 el dictador, que se propuso centralizar el poder público y las rentas, así como fortalecer al clero y al ejército, había logrado provocar la animadversión de todas las clases en la República —explica la historiadora Lilia Díaz—. Aun los conservadores que lo habían llevado al poder un año antes, lo repudiaban porque la latente efervescencia popular ponía en peligro sus intereses.

No obstante su fuerza, los hombres de Santa Anna no habían podido penetrar la costa chica del estado de Guerrero, controlada por Juan Álvarez. En 54, el presidente envió dos batallones a Acapulco, supuestamente para proteger la zona de una invasión extranjera. Álvarez, Comonfort y otros opositores al régimen apoyaron un manifiesto político que luego fue proclamado como Plan de Ayutla por el coronel Florencio Villarreal, para derrocar el gobierno de Santa Anna.

El gobernante emprende una expedición punitiva contra Guerrero, sin lograr vencer a los jefes rebeldes; en tanto la insurrección se extendía por diferentes estados del país. Estos hechos produjeron un gran impacto en el joven Ignacio; al convencimiento ideológico contra lo que la dictadura representaba, se agregaron sus sentimientos personales; sintió la agresión en su propio estado y contra hombres a los que tenía afecto y respetaba, como Álvarez. De ahí que decidiera involucrarse en el levantamiento e imbricar su destino con el de la nación.

Al fin, la Revolución de Ayutla resulta victoriosa, en octubre de 1855; Juan Álvarez es electo presidente interino de la República Mexicana, mientras se convoca a un Congreso Constituyente. Santa Anna había renunciado a su investidura y abandonado el país desde agosto.

Poco antes, el 16 de septiembre, Altamirano había sido designado orador en las fiestas patrias, por la Junta Patriótica local, lo que muestra su arraigo en el lugar. Pronuncia su primer discurso cívico en Cuautla, entonces perteneciente al Estado de México. La pieza oratoria, publicada en un folleto, por mucho tiempo extraviado, ha sido incluida en el volumen XXIII de las Obras completas, Varia, del autor, aparecido en 2001. El joven dirige su alocución al “Pueblo rey” y, tras hacer una breve reseña de la historia del país desde la Independencia, vista como una lucha por la libertad, evalúa el momento como de anarquía e incertidumbre. Clausura arengando a su oyente colectivo a seguir combatiendo: “¡pueblo, ya no olvides a tus héroes, ya no prostituyas tu libertad, ya no dobles el cuello a tus tiranos!”

Para Nicole Giron, este discurso, primera manifestación conocida del pensamiento político del escritor, es totalmente republicano, definido por el programa liberal del Plan de Ayutla. También se observan en la pieza, que hace una apología del racionalismo, asociado al señalamiento del origen divino de la libertad y exalta el talento justificado por los beneficios sociales que propicia, posibles huellas del pensamiento masónico.

REGRESO A LAS AULAS:LAS TERTULIAS, LA GUERRA ¡UNA VEZ MÁS!Y EL PARLAMENTO

Ante vuestra excelencia respetuosamente expongo: que habiendo cortado mi carrera literaria por haberme lanzado a la revolución libertadora, como hijo del sur y lleno de los más patrióticos sentimientos, después de haber sufrido, desde diciembre del año pasado hasta agosto del presente las penalidades consiguientes a la campaña, las persecuciones más vivas, cuando recorría la tierra caliente con diversas comisiones importantes y los peligros más inminentes que dejo a la consideración de vuestra excelencia: no anhelo más recompensa por estos servicios prestados a mi patria, que se me permita volver a continuar mi carrera…

En estos términos se expresa Ignacio Manuel Altamirano en una carta, fechada el 20 de diciembre de 1855, dirigida al ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. El estudiante pide al funcionario su apoyo para obtener “un lugar de gracia” en la carrera de derecho, en el Colegio Nacional de San Juan de Letrán, en México.

La beca le fue otorgada, gracias a la recomendación del presidente de la República, Ignacio Comonfort, y del ministro mencionado.

Hacia 1857, su segundo año en el colegio, Altamirano se aplicaba en las asignaturas de su programa. Se daba tiempo, además, para otras actividades; asistía al teatro y a reuniones literarias; leía ávidamente las poesías, crónicas y novelas que publicaban los periódicos; se ejercitaba en la escritura. Reconstruye esta época en el prólogo a la segunda edición de un poemario de Manuel M. Flores, Pasionarias, publicado en 1882: “por más que yo fuese un escritor joven y bisoño en aquella época y a tal punto desconocido, que ni siquiera mi nombre aparecía en mis articulejos, había contraído relaciones nuevas en los círculos literarios o conservaba algunas antiguas de colegios con escritores ya renombrados o que se conquistaban una reputación en las lides periodísticas de actualidad”.

Evoca el escritor en ese texto cómo su “humilde cuarto” de estudiante, por la afluencia de los amigos, se convertía en “redacción de periódico, en club reformista o en centro literario”.

Tal vez entonces los aposentos del Colegio de Letrán guardaban ecos del entusiasmo de tertulias anteriores. Justamente el año del nacimiento de Ignacio, cuatro jóvenes escritores empezaron a reunirse una vez por semana para leerse sus composiciones y discutirlas, en el modesto cuarto de uno de ellos, el profesor José María Lacunza, hasta que, en 1836, decidieron constituirse formalmente como la Academia de San Juan de Letrán. Los cuatro fundadores, los dos hermanos Lacunza —José María y Juan—, Manuel Tossiat Ferrer y Guillermo Prieto, estaban unidos por la orfandad, la pobreza y el fervor por la poesía, en palabras de Marco Antonio Campos. Prieto, en sus memorias que preservan un invaluable testimonio de estas sesiones, cuenta cómo a ellos se fueron agregando muchos otros. Llegaban a las veladas en el destartalado colegio, los escritores mexicanos más importantes, y algunos extranjeros, pertenecientes a distintas generaciones, creyentes en idearios opuestos. Andrés Quintana Roo, Manuel Carpio, José Joaquín Pesado, Francisco Ortega, Alejandro Arango, Ignacio Rodríguez Galván, Fernando Calderón, Ignacio Ramírez, son tan sólo algunos de los amantes de la literatura que participaban en el salón literario.

Importa recordar la Academia de Letrán porque, al decir de Celia Miranda Cárabes, representa el primer romanticismo mexicano, al que el escritor tixtleco se adheriría, si bien en forma ecléctica. Pero no sólo por eso, sino porque las características más significativas del proyecto cultural laterano, la conciliación entre los escritores diversos y aún opuestos, la creación de una literatura nacional y la democratización de la cultura, serán recuperados por Altamirano treinta años después —como ha observado José Emilio Pacheco en su discurso de ingreso a El Colegio Nacional—.

Volviendo al guerrerense cuando era estudiante de derecho, también solía reunirse con otros estudiosos, como él de ideas revolucionarias, para asistir a las galerías del Congreso a escuchar y aplaudir los discursos de hombres como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco y Ponciano Arriaga, liberales puros que llegaron a dominar los debates, pese a estar en minoría frente a los moderados. Los apasionados debates que fortalecieron la conciencia liberal del joven, culminarían en la Constitución de 1857, definida por Daniel Cosío Villegas como la obra maestra de la liberación del individuo frente al Estado.

Su atención se dividía entonces, recuerda el escritor, en el citado prólogo a Pasionarias, “entre las contradicciones del Digesto que no producían sino un diluvio de sutilezas en la cátedra, y las disputas irritantes de la política, que traían agitados a liberales y conservadores y provocaban la más sangrienta de nuestras guerras civiles”. En efecto, en febrero de 1857 se proclama la Constitución con la cual el país adquirirá una fisonomía moderna, en medio de la virulenta oposición del partido conservador y la del clero, que había amenazado con excomulgar a quienes la juraran. A fines del mismo año, el general Zuloaga se pronunció contra la Carta Magna, mediante el Plan de Tacubaya, y el propio presidente Comonfort faltó a su juramento de respetarla y se puso fuera de la ley. A principios de 1858, Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República, de acuerdo con la Constitución. Comenzó entonces la guerra de Reforma o Guerra de Tres Años.

En esta guerra surgen dos gobiernos, el constitucional, del oaxaqueño, y el del militar pronunciado, que luego sería sustituido por Miguel Miramón. Juárez, perseguido por el ejército conservador, traslada su administración a Guadalajara, donde cae prisionero. Una vez libre, pasa unos meses viajando por el país, hasta que el mes de mayo reinstala su gobierno en Veracruz. En 1859 dicta las Leyes de Reforma que estatuyen la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el cierre de conventos, el matrimonio y el registro civiles y la supresión de muchas fiestas religiosas. La guerra de Reforma duraría hasta 1860.

En las remembranzas estudiantiles de Altamirano, en relación a los años 1857 y 1858, aparecen los nombres de aquellos amigos con los que compartía los sueños de “la fama, la poesía y la gloria”. Entre otros, Marcos Arróniz, Florencio María del Castillo, José Rivera y Río, los hermanos Juan y Manuel Mateos, Juan Díaz Covarrubias, Miguel Cruz Aedo, entre otros; casi todos fallecidos cuando se escribe la presentación al poemario de Flores. Así Arróniz, encarnación del poeta romántico, aunque adherente a los conservadores, cuya muerte aún constituye un misterio; o Manuel Mateos y Juan Díaz Covarrubias, que entregarían su vida en Tacubaya.

El estudiante tixtleco solicita al presidente de la República se le dispense de cursar el cuarto año de jurisprudencia, presentando el examen correspondiente, pues le urgía recibirse para volver al sur, a mantener a su familia, “numerosa e indigente”. Obtuvo la dispensa y, en el mes de enero de 1858, presentó su examen de grado, obteniendo la calificación de excelente; luego, continuó asistiendo al Colegio de San Juan de Letrán, ahora como profesor de latinidad.

1958 fue un año fecundo para la producción poética de Altamirano, concuerdan los biógrafos; asimismo informan del fallecimiento de una joven amada por él, que vivía en Cuautla, a quien en sus poemas llama Carmen. Como buen romántico, el escritor a lo largo de su vida fue protagonista de varios amores imposibles.

La de Carmen no fue la única muerte que lamentaría Ignacio por esa época. El 11 de abril de 1859, sus amigos Juan Díaz Covarrubias y Manuel Mateos fueron fusilados con lujo de crueldad por el conservador Leonardo Márquez, después de una batalla en las que las fuerzas de este último derrotaron a los liberales, comandados por Santos Degollado.

Juan Díaz Covarrubias cursaba aún los estudios de medicina y, al igual que otros vecinos, sólo había ido al sitio del combate para auxiliar a los heridos. Manuel Mateos era un joven abogado y escritor que si bien liberal decidido, no había matado a nadie. En su relato “Los mártires de Tacubaya (Recuerdo histórico)”, publicado en La República, veintiún años después de los hechos, Altamirano revive la indignación que sintió ante la gratuita saña de los clericales contra los vencidos. Describe asimismo su triste experiencia, al identificar los cadáveres en el convento de San Diego: “nuestros amigos… apenas podían reconocerse, despedazados como estaban por las balas. Mateos tenía deshecho el cráneo y un ojo y parte de la mejilla, y hecha trizas una mano. La cabeza de los demás era un conjunto informe de polvo y de sangre”.

Un mes después de los fusilamientos, en el Sagrario de la Catedral de México, a las cinco de la mañana, Ignacio contrae matrimonio con su paisana Margarita Pérez Gavilán, quien lo acompañaría desde entonces. Él tenía 25 años y ella 17. Con el enlace, el estudioso pasó a hacerse cargo también de la madre de Margarita y de sus cuatro medio hermanos, con quienes pronto estableció profundos lazos afectivos, adoptándolos como hijos.

Los recién casados volvieron a su terruño. Pocos meses después, Altamirano recibe la autorización del gobernador, el general Jiménez, para ejercer la carrera en el estado de Guerrero, al que ahora pertenecía Tixtla. En 1860, cuando la guerra se intensifica en el sur, el joven esposo decide unirse a las fuerzas comandadas por el mismo general. No siendo militar, sólo pudo participar como una especie de voluntario, lo cual no le impidió demostrar su arrojo y valentía, afirma Fuentes Díaz. En la constancia que le entregaría, en 1887, el ya retirado general Jiménez —incluida en el volumen XXIII de las Obras completas — se afirma que el abogado “prestó servicios importantes a la lucha que se sostenía contra la reacción en aquella parte de la República, ya funcionando como asesor militar, ya redactando el periódico oficial intitulado El eco de la Reforma, ya en fin viviendo como soldado”. Agrega el general que el tixtleco “continuó prestando sus servicios como asesor militar de la División del Sur hasta el año de 1861 en que fue nombrado diputado al Congreso de la Unión por el distrito de Acapulco”.

Sin embargo, Jesús Sotelo Inclán, con base en las cartas del escritor a Jiménez, al comprobar que Ignacio no tomó parte en batalla alguna en esa guerra, rebate a los biógrafos que han hablado de tales contiendas. Deja claro que el joven no empuñó entonces otra arma que su palabra escrita y hablada.

En diciembre de 1860, los liberales triunfan sobre los conservadores. El primero de enero de 1861, el ejército reformista, sucio y descalzo, con sólo unos pocos grupos uniformados, entró a la capital entre aclamaciones, flores y tañido de campanas. Pocos días después llegó Benito Juárez, junto con su gabinete.

Electo diputado por el distrito de Galeana —si bien algunas fuentes afirman que lo fue por Acapulco—, en 1861, con el apoyo decidido de Juan Álvarez, Altamirano llega con retraso a ocupar su cargo, a causa de lo riesgoso de las vías de acceso. Otro escritor, Justo Sierra, ha descrito la “falta estupenda de seguridad en los caminos, que convertía el asalto del forajido en peripecia obligada de todo viaje, al grado de que cuando se realizaba alguno sin el accidente consabido, era celebrado como milagro y por ello se colgaban exvotos en los altares”.

Altamirano inicia una brillante carrera en el parlamento. Su fogosa oratoria alcanza un hito cuando, el 10 de julio, pronuncia un discurso contra la amnistía, la cual sería aplicada a los funcionarios públicos que hubieran colaborado con el gobierno conservador, encabezado por Félix Zuloaga y Miguel Miramón. La pieza convenció al auditorio, y le ganó al diputado justa fama como tribuno. Fue una arenga que “pronto hizo su nombre popular, como en los grandes días de la Asamblea Nacional el de Mirabeau o el de Danton, en las jornadas trágicas de la convención. No había recuerdo de tal intensidad de aura popular rodeando a un diputado mexicano”, cuenta Justo Sierra.

Por su oratoria de estirpe jacobina que aunaba la lucidez del razonamiento al calor de la pasión, el joven diputado no sólo fue equiparado con Mirabeau o Danton, sino con Marat; el “Marat de los puros”, empezaron a llamarlo. No son comparaciones gratuitas: Altamirano conocía a fondo y admiraba a los revolucionarios franceses. Nicole Giron encuentra más alusiones a la revolución de 1789, en los textos del polígrafo tixtleco que en los de sus contemporáneos, si bien el liberalismo en general estaba permeado de las ideas francesas. Tanto los revolucionarios franceses como los liberales mexicanos se nutrieron del enciclopedismo. El escritor, apoyado en un sólido conocimiento de la historia, concibe la Revolución francesa como un episodio del vasto movimiento de ideas inscrito en la larga lucha de la humanidad contra el oscurantismo y la superstición.

Tal vez Altamirano creía en esta etapa parlamentaria que la desolación bélica había llegado a su fin. De ahí su exigencia, junto con otros diputados radicales, de que el presidente apresurara las reformas. Juárez, a su vez, juzgaba las peticiones de este frente de oposición que se había ido perfilando, como un producto de la impaciencia. De hecho, el triunfo liberal era ilusorio y efímero. El gobierno atravesaba graves problemas financieros y había tenido que suspender el pago de la deuda externa. En el ambiente se respiraba la zozobra, pues la violencia no se había detenido; los guerrilleros conservadores se dedicaban a emboscar y cazar a los líderes liberales, dieron muerte así a Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle. Por su parte, los dirigentes conservadores gestionaban el apoyo de Europa, para establecer en México un segundo imperio.

Ante la falta de pago de la deuda mexicana, en 1861, Inglaterra, España y Francia decidieron intervenir en el país y cobrarse por la fuerza con los fondos de la aduana de Veracruz. Sus tropas desembarcaron en el puerto entre el final de ese año y el inicio del siguiente. El gobierno liberal consiguió negociar el retiro de los ejércitos inglés y español, pero el francés permaneció.

Los reyes de Francia, Napoleón III y Eugenia, estaban decididos a imponer una monarquía en México, con sus modernos y bien armados contingentes, unidos a los restos de las tropas conservadoras nacionales. Sabían los soberanos que los Estados Unidos, empeñados en la guerra de Secesión, no podrían ayudar a los liberales. En México la guerra se aproximaba, de nuevo.

En abril de 1862 el espléndido ejército francés inició su avance hacia el interior del país. Para Altamirano sería un año de intensa actividad política. Ocasionalmente enviaba artículos políticos a El Monitor Republicano o El Siglo XIX, los periódicos más importantes de la centuria; y a principios de mayo, obtiene autorización del presidente Juárez para formar una o más guerrillas. Recibe también del gobierno dinero para apoyar a los liberales en el estado de Guerrero; lo entrega al general Diego Álvarez, hijo de su querido Juan Álvarez, y gobernador electo de la entidad federativa.

UN PASO PA’ DELANTE, DOSCIENTOS PARA ATRÁS: INTERVENCIÓNFRANCESA Y II IMPERIO

El cañoneo desde el Convento de la Cruz no era más que el preparativo para lanzar las columnas sobre nuestras posiciones… el cañoneo de la Cruz cesó de súbito y sólo nuestros cañones hacían fuego.

En ese momento de espectativa solemne, el general Jiménez y yo dirigimos la palabra a nuestros soldados, les recordamos las glorias de nuestra tierra y excitamos el orgullo nativo de los hijos de Guerrero.

En ese momento, las primeras balas de los tiradores enemigos, ocultos todavía entre los órganos, silbaron junto a nosotros, y en toda la línea y un instante después aparecieron en el límite del organal y, lanzándose sobre los parapetos las columnas enemigas con sumo arrojo, mandadas por el general don Severo del Castillo, uno de los primeros tácticos del ejército imperialista.

Este fragmento se inserta en el artículo titulado “El 27 de abril en Querétaro”, en el cual Ignacio Manuel Altamirano evoca y recrea su participación “como testigo ocular y actor”, en los dos combates que tuvieron lugar el día citado, “el primero en la línea que se extendía desde la Garita de México hasta la casa de Callejas, y el segundo en el Cimatario”. Ambas escaramuzas eran parte del sitio de Querétaro, llevado a cabo por los juaristas.

Pese a que el escritor ostentaba entonces el grado de coronel, era uno de los pocos jefes liberales sin carrera militar propiamente dicha, afirma Fuentes Díaz. En abril de 1867, la guerra tocaba a su fin y la victoria republicana era inminente. En Querétaro estaban acuartelados cerca de 12 000 imperialistas, entre ellos los generales Miramón y Mejía y el propio Maximiliano. El 15 de mayo los liberales tomaron el convento de la Cruz, donde el emperador tenía sus habitaciones. El austriaco consiguió escapar, pero fue aprehendido en el Cerro de las Campanas. Ya prisionero en el Convento de la Cruz, recibió la visita de Altamirano, que estaba encargado temporalmente del Ejército Republicano en Querétaro.

El suriano rememora este encuentro en su diario de 1869, a propósito de su mala salud. Cuenta que cuando se entrevistó con el vencido monarca, ambos estaban enfermos de disentería, y el austriaco le recomendó tomar agua de Seltz. Tal vez la cordialidad del noble en desgracia, tanto como su dignidad ante la muerte, suavizaron la intransigencia que el liberal había mostrado en otros momentos frente a los enemigos.

“Testigo ocular y actor”. Desde que en 1862 Altamirano obtuvo autorización para formar guerrillas, no había dejado de luchar para defender la causa republicana; esta vez, ya no sólo como orador y periodista, sino con las armas en la mano. Integrante de la oposición radical a Benito Juárez en los debates parlamentarios, en los inicios de su gestión como diputado, el escritor no dudó en brindar al presidente su apoyo irrestricto frente a la invasión extranjera.

Múltiples acontecimientos se registran en esos años de guerra, en los cuales las improvisadas guerrillas liberales se enfrentaban tanto a los conservadores mexicanos, apodados “cangrejos” porque caminaban para atrás, como a las bien organizadas tropas de Napoleón III. En 1863, el presidente Juárez, consciente de que carecía de fuerza para defender militarmente la ciudad de México, había salido de ella y se había instalado en San Luis Potosí. Más adelante, amagado por los soldados franceses, intentaría, una vez más, un gobierno itinerante, peregrinando por Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez.

Cuando el presidente liberal dejó la ciudad de México, ésta fue ocupada por el ejército invasor, al mando del general Forey, quien expide una proclama para reunir una Junta de Notables. Posteriormente la Junta decide ofrecer la corona del Imperio mexicano al príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo. El mismo año, 1863, Altamirano es reelecto diputado, ahora por el distrito de Hidalgo; poco después recibe del gobernador del estado, el nombramiento de coronel de la Guardia Nacional del estado de Guerrero. En el curso del año siguiente fue designado asesor del cuartel general de Diego Álvarez y, posteriormente, juez de primera instancia de Acapulco y asesor de los distritos de Tecpan, Allende y La Unión.

Entre finales de 1863 e inicios de 1864 el ejercito francés impone su control sobre las principales ciudades del país. Y este último año, Maximiliano de Habsburgo, monarca de orientación liberal, convencido de tener el apoyo de una mayoría de la población, acepta la corona de México. En el mes de mayo llega a Veracruz con su esposa, la emperatriz Carlota de Bélgica, y en junio entran triunfalmente a la ciudad de México. Se abre el capítulo del II Imperio. La presencia de la realeza europea, sus esfuerzos para parecer un verdadero imperio, en un país latinoamericano, paupérrimo y atrasado, ha sido recreada por Orlando Ortiz en su ensayo sobre la vida cotidiana en la época. El tema de la monarquía resulta tan sugerente que ha germinado de manera magistral muchas páginas de la literatura mexicana, como las escritas por Fernando del Paso, por ejemplo.

En noviembre de 1865 Benito Juárez, establecido en Paso del Norte, prolonga por decreto su propio mandato presidencial que debía terminarse el 1° de diciembre, hasta que pudieran celebrarse libremente elecciones generales. Ignacio Manuel Altamirano, por lo general crítico del oaxaqueño, en este caso aprueba la medida. En tanto, las guerrillas republicanas intensifican su actividad. El guerrerense comunica por vía epistolar al presidente los hechos políticos y militares del sur, de Michoacán y Oaxaca. El mismo año recibe de Juárez una patente de coronel de auxiliares del ejército.

A principios de 1866, Napoleón III anuncia ante la Cámara de Diputados francesa su intención de retirar el apoyo al imperio de Maximiliano. El mandatario estaba preocupado por el costo excesivamente alto de la intervención; además, era objeto de presiones por parte de la diplomacia estadounidense, cuyo gobierno había reconocido la autoridad de Juárez como presidente y se oponía a la penetración europea en México. En el país vecino, la guerra de Secesión había terminado el año anterior, con la victoria del antiesclavista ejército de la Unión Americana.

Desde mediados de 1866 Altamirano se había distanciado de Diego Álvarez, gobernador y comandante militar del estado de Guerrero, con quien había tenido crecientes diferencias políticas. El 16 de septiembre el escritor pronuncia en Tixtla un discurso contra Álvarez, quien, en respuesta, expide contra él una orden de destierro. El combatiente se niega a obedecer la orden y continúa participando, con notable valentía, en los enfrentamientos con los imperialistas.

Así pues, como se ha dicho, hacia la fecha del sitio de Querétaro, el emperador de México no contaba ya con el apoyo de Napoleón III, y las tropas francesas se habían embarcado en el puerto de Veracruz, de vuelta a su país. Aunque el gobernante francés le había pedido que abdicara, Maximiliano había decidido continuar en el trono, con el respaldo de dirigentes conservadores mexicanos. A medida que el ejército invasor se retiraba, las guerrillas republicanas iban ocupando cada vez más plazas.

El 19 de junio, el fusilamiento en el Cerro de las Campanas de Maximiliano, junto con los generales conservadores Miramón y Mejía, después de haber sido enjuiciados por un Consejo de Guerra, señala el fin de la Intervención francesa y el II Imperio. El presidente Juárez vuelve, entre aclamaciones, a la ciudad de México, el 15 de julio. Poco después convoca a elecciones.