Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

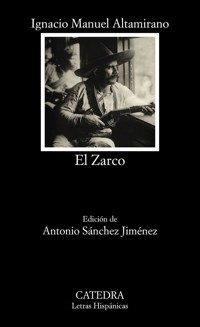

- Herausgeber: Ediciones Cátedra

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Letras Hispánicas

- Sprache: Spanisch

Ignacio Manuel Altamirano es, por su obra y su labor magistral, uno de los padres fundadores de la literatura mexicana. Además, su condición de indio puro, su actuación militar contra la invasión francesa y su ideología liberal le convirtieron en héroe patrio y en símbolo de la nación durante el proceso de construcción de la identidad nacional. Su literatura y sus esfuerzos políticos y didácticos contribuyeron también a forjar una conciencia nacional. "El Zarco" lo hizo en el contexto del Porfiriato, en el que la novela de bandidos se había convertido en parte del esfuerzo estatal por cambiar la imagen nacional. Oponiéndose a la tradición del bandido romántico, "El Zarco" presenta una imagen odiosa de los forajidos, contradice las idealizaciones de la literatura extranjera y propone un nuevo tipo de héroe: indios y mestizos humildes pero trabajadores que encuentran un camino para integrarse en la nueva nación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 632

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ignacio Manuel Altamirano

El Zarco:episodios de la vida mexicana en 1861-1863

Edición de Antonio Sánchez Jiménez

Índice

INTRODUCCIÓN

CUADRO CRONOLÓGICO

ESTA EDICIÓN

ESTUDIO TEXTUAL

AGRADECIMIENTOS

BIBLIOGRAFÍA

EL ZARCO: EPISODIOS DE LA VIDA MEXICANA EN 1861-1863

I: Yautepec

II: El terror

III: Las dos amigas

IV: Nicolás

V: El Zarco

VI: La entrevista

VII: La adelfa

VIII: Quién era el Zarco

IX: El búho

X: La fuga

XI: Doña Antonia

XII: La carta

XIII: El comandante

XIV: Pilar

XV: El amor bueno

XVI: Un ángel

XVII: La agonía

XVIII: Entre los bandidos

XIX: Xochimancas

XX: El primer día

XXI: La orgía

XXII: Martín Sánchez Chagollán

XXIII: El asalto

XXIV: El presidente Juárez

XXV: El albazo

APÉNDICE. Preliminares de la edición de 1901 (B1901, M1901)

VARIANTES

Créditos

Introducción

A mis eruditos amigos mexicanos

EL PADRE DE LA PATRIA: BIOGRAFÍA Y CONTEXTO HISTÓRICO

Yo soy hijo de las montañas del sur, y desciendo de aquellos hombres de hierro, que han preferido siempre comer raíces y vivir entre las fieras a inclinar su frente ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores.

(Altamirano, «Discurso parlamentario contra la amnistía», Selección, pág. 76).

Ignacio Manuel Altamirano (Tixtla, 1834-San Remo, 1893) es, por su obra literaria y por su labor magistral, uno de los padres fundadores de la literatura mexicana, pero también fue convertido, por su vida, en héroe patrio y en símbolo de la nación durante el proceso de construcción de la identidad nacional mexicana que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX. Su literatura y sus esfuerzos políticos y didácticos apuntaron a ese fin de forjar una conciencia nacional y resultan indisociables tanto en la mente de los lectores contemporáneos, muchos de los cuales le llamaban el «Maestro», como en las de receptores posteriores. Puesto que Altamirano obtuvo de su biografía al menos parte de la autoridad que le permitió ser un padre de la patria para sus contemporáneos, consideramos necesario repasar los hitos de su vida, algunos de los cuales servirán además para enriquecer la lectura de El Zarco.

Altamirano nació en una familia de campesinos indígenas de Tixtla1, «una de las poquísimas ciudades militares de la República que jamás pisaron ni los franceses, ni los imperiales, ni los reaccionarios», como afirmara con orgullo en «La semana santa en mi pueblo» (Paisajes y leyendas, pág. 9). La lengua principal de su hogar era el náhuatl, por lo que no aprendería español al nivel de los niños monolingües hasta los siete años y, más perfectamente, hasta su entrada en el Instituto Científico y Literario de Toluca en 1849 (Colín, 1952: 5), donde llegó «comprendiendo con trabajo la lengua española, y casi incomunicado por mi timidez rústica y semisalvaje» (Altamirano, La literatura, 1949: II, 191). Más que el contenido de sus estudios en Toluca —español, latinidad, francés y filosofía (Reyes Nevares, 1959: xii)— ha llamado la atención de la crítica la rareza de que alguien de su raza alcanzara ese nivel educativo. Por ello, su ascendencia indígena ha sido materia de no pocas disquisiciones y, situada en contraste con su ilustre carrera posterior, ha formado gran parte del mito de Altamirano. Este se puede ilustrar brevemente con unas palabras de la biografía divulgativa de Manuel González Ramírez (1936: 3)2:

Pobre, humilde, sin nombre, señalado con la marca de la humillación por ser indio y haber nacido de mujer india, salvaje, ignorante; así vivió sus primeros años el orador, el poeta, el novelista, el maestro, el eximio patriota e ilustre liberal, Ignacio Manuel Altamirano. Su única riqueza era el paisaje opulento y tropical y su solo entretenimiento consistía en apedrear a los pájaros o vagar por los bosques.

Los políticos e historiadores mexicanos resaltaron estos rasgos de la vida de Altamirano tras su muerte, porque entonces se debatían las leyes de instrucción pública obligatoria, y en ese contexto la vida del novelista tixtleco sirvió como ejemplo para afirmar «la posibilidad de redimir a la población indígena y absorberla dentro de la nación. El notorio jacobinismo del joven Altamirano permitió que se le representara como uno de los grandes símbolos nacionales del período» (Conway, 2005: 125-126). Así, Altamirano pasó junto a Cuauhtémoc y Benito Juárez a formar una especie de Santísima Trinidad indígena en el panteón de héroes nacionales de México.

Esta «canonización» laica del novelista es importante para comprender su recepción póstuma, pero el dato de la ascendencia indígena del autor (total o parcial) y la idea de que los indios deberían formar parte de la nueva nación mexicana son esenciales también para interpretar El Zarco. Y es que uno de los personajes centrales de la obra, Nicolás, es un herrero indio al que otros personajes —los antagonistas— reprochan su fealdad. Pues bien, el propio Altamirano se consideraba un indio feo, como aseveraban varios contemporáneos, que se refirieron a su «trágica fealdad» (González Ramírez, 1936: 8). Así, el periodista español José Triay, un admirador de Altamirano que visitó México a comienzos de 1873, afirmó que nuestro novelista tixtleco «se enorgullece de ser feo, y de poseer la espléndida fealdad de la raza azteca» (Conway, 2005: 126). De modo semejante, uno de los discípulos del Maestro, Torres Quintero, aseguraba que: «Altamirano era un indio feo. Él mismo nos decía en un momento de buen humor... “porque yo soy feo, y no necesito de grandes razones para demostrarlo”» (Conway, 2005: 127). Los paralelismos con Nicolás llegan más allá, pues Altamirano quiso ser herrero, como su personaje: «Una vez terminada su educación primaria elemental, sus padres quieren que aprenda algún oficio urbano. Él manifiesta que desea ser herrero. Entonces ingresa como aprendiz en un taller de herrería, pero fracasa. Sus condiciones físicas no le permiten salir avante en su propósito» (Serrano Martínez, 1952: 16). El elemento racial será, pues, esencial en la recepción de Altamirano, pero también lo es en su ideología3 y en su obra, como hemos avanzado con estos apuntes sobre Nicolás y como veremos al estudiar la construcción alegórica de El Zarco.

La cuestión racial aparece también, ligada a la clase social, en unas palabras de un discurso que pronunció Altamirano en 1871 en un acto de la Sociedad de Beneficencia. Estas frases nos sirven para retomar la narración de la biografía de Altamirano, y concretamente para explicar cómo ese hijo de indios llegó a recibir la educación que tuvo:

Yo también soy hijo de la beneficencia, yo también he nacido en la clase más humilde y más menesterosa, en la clase indígena, he debido mi instrucción primaria a la beneficencia de un pueblo, y la instrucción secundaria a la beneficencia del Estado de México y de un digno y noble español a quien no puedo recordar sin la más tierna gratitud (Conway, 2005: 127-128).

En cuanto a la «instrucción primaria» a que se refiere el novelista, conviene recordar que Altamirano no habría aprendido sino el catecismo de no haber sido por un hecho propicio: la elección de su padre como alcalde de indios, que le permitió ingresar en la categoría de «niños de razón» (blancos y mestizos, las clases adineradas) en la escuela primaria de Tixtla. Aunque hubo protestas de los padres de los niños blancos y mestizos, Altamirano completó allí los años de rigor hasta volver a disfrutar de otro golpe de suerte: una iniciativa liberal, la Ley Ramírez, que obligaba a los estados a financiar la educación secundaria de un niño indígena de entre doce y catorce años y de padres notoriamente pobres (González Peña, 1963: 291). Gracias a ella, y tras un memorable viaje a pie acompañado de su padre (Ochoa Campos, 1966: 5; Serrano Martínez, 1952: 20), Altamirano pudo ingresar en el Instituto Científico y Literario de Toluca, donde perfeccionó su dominio del español (Nacci, 1970: 23)4 y donde tuvo la suerte de seguir las clases del célebre ideólogo liberal «puro» Ignacio Ramírez, «el Nigromante», precisamente promotor de la beca que le había permitido estudiar en el Instituto5. Allí se ilustró el futuro novelista con la biblioteca del centro —era bibliotecario—, que contenía obras de enciclopedistas y juristas liberales (Nacci, 1970: 24), así como de Homero, Rousseau, Chateaubriand, Humboldt y otros escritores de los siglos XVIII y XIX (Fuentes Díaz, 1986: 28-29). Y allí comenzó Altamirano a destacar entre sus compañeros y a escribir sus primeros textos.

Haciendo sacrificios y economías, impartiendo clases particulares (González Peña, 1963: 292) y disfrutando del apoyo económico de un hacendado español, Luis Rovalo (Girón, 1997: 27), Altamirano pudo permitirse continuar sus estudios en la capital federal, concretamente en el Colegio de San Juan de Letrán. Pero México fue también el escenario de su entrada militante en la política nacional: con la Revolución de Ayutla, el «grito redentor de Ayutla» (Altamirano, Historia, pág. 70), Altamirano se puso del lado del gobierno liberal y contra los conservadores de Zuloaga, que bajo el lema «Religión y fueros» trataban de impedir que se aplicara la constitución liberal de 1857 (Altamirano, Historia, pág. 97). Aunque parece que no llegó a luchar en esta ocasión (Fuentes Díaz, 1986: 42-45), Altamirano comenzó así una carrera militar que le llevó a ser coronel y a combatir en la Guerra de Reforma (1857-1861) y en la guerra contra el invasor francés (1862-1867). Fue una faceta de su vida que culminó con actuaciones heroicas en la toma de Cuernavaca y en el sitio de Querétaro (Serrano Martínez, 1952: 30-32)6.

Entretanto, Altamirano había iniciado oficialmente su actividad política, siendo elegido diputado en 1861. Destacó entonces por sus dotes de orador (Campos, 1935), como testimonia una producción más que notable (Altamirano, Discursos; Discursos patrióticos). Gracias a ella, sus contemporáneos le consideraron uno de los mejores oradores del momento (Nacci, 1970: 291; Ochoa Campos, 1966: 18 y 26-28; Toussaint, 1932: xii) y le compararon, entre otros, con Robespierre, Danton o Marat. Con una pasión que impresionó a sus contemporáneos, Altamirano pronunció encendidos discursos patrióticos, como el célebre de julio de 1861 contra la amnistía para los rebeldes de Tacubaya (Altamirano, Selección, págs. 71-77), o el de septiembre de 1862 contra la intervención francesa (Selección, págs. 78-87).

Además, sus ideales patrióticos le llevaron a dedicarse a la labor docente, detentando cátedras de derecho administrativo, historia general y de México, historia de la filosofía, lectura superior, historia universal y patria, en diversas instituciones (Reyes Nevares, 1959: xv). Altamirano compaginó esta actividad docente con la literaria, apuntando siempre al blanco común de reconstruir la comunidad nacional:

Olvidándose de las agresividades de sus enemigos, así como de los principios políticos que sustentaban, convoca a todos los escritores de su época «a sofocar rencores, a iniciar una reconciliación general, y a hacer brotar del amor a las letras el amor a la patria común», ofreciéndoles que de la unión y la fraternidad había de obtenerse el rápido impulso del país, y por ende, su verdadera grandeza. Asimismo, ponía al servicio de la pluma de todos ellos las páginas de su revista El Renacimiento (Serrano Martínez, 1952: 32-33).

Los críticos han reconocido la importancia del papel mediador de Altamirano y de su afán por lograr una reconciliación nacional mediante el uso de las letras (Lund, 2012: 50). El Maestro se afanó por promoverlas, y bajo su égida ellas camparon por tertulias, instituciones, ficción, o su ya mencionada revista El Renacimiento, que el tixtleco usó para contribuir a «cerrar las heridas y unir a liberales y conservadores» (Barros, 1997: 17). Una parte esencial de este esfuerzo era, como veremos, su propia producción literaria, pues Altamirano entendía la novela como un modo de propaganda muy propicio para hacer avanzar el proceso de construcción nacional.

En cualquier caso, el ascenso al poder del partido liberal significó que Altamirano, aunque opositor de Juárez (Reyes Nevares, 1959: xv), pudo pasar los últimos años de su vida sumergido en una actividad cultural y política frenética, pero también rodeado del aprecio incondicional de las nuevas generaciones de liberales. Su apoyo a Porfirio Díaz frente a Juárez, y el triunfo de este en las elecciones de 1868, le obligó a abandonar la primera línea política: el novelista perdió su escaño en 1868 y pudo dedicarse con mayores energías a sus proyectos de renovación cultural. Así, Altamirano contribuyó de forma decisiva al renacimiento de la literatura mexicana que se podía apreciar desde 1868 y que a partir de 1869 encarnó su mencionado semanario literario El Renacimiento (Rivas, 1997)7 o las veladas del Liceo Hidalgo, que el tixtleco restableció y presidió. Del mismo modo, Altamirano consagró gran parte de su labor periodística al fomento de esta literatura, clamando continuamente por el cultivo de los temas nacionales8. En este aspecto sus afanes, representados en los tres volúmenes de La literatura nacional, fueron copiosos: no solo pasó revista de todo lo producido en México y llevó a cabo una historia de las letras mexicanas del siglo XIX, sino que además «conocía a los clásicos y estaba al día con respecto al movimiento extranjero. Le eran familiares los grandes poetas de América del Sur, y admiraba y sabía a todos los de España» (Reyes Nevares, 1959: xix).

Durante las últimas décadas de su vida, Altamirano fue reconocido como «el Maestro» de toda una generación de jóvenes liberales y gozó de un indudable prestigio en el panorama cultural mexicano. Pese a ello, expresó en diversas ocasiones su rechazo hacia algunas nuevas modas literarias, como el decadentismo o, incluso, el positivismo dominante durante el Porfiriato (Conway, 2007: 16), algo a lo que alude Francisco Sosa en el «Prólogo» a la primera edición de El Zarco, que hemos reproducido en el apéndice de nuestra edición. Además, el ascenso al poder de su antiguo candidato a la presidencia, Porfirio Díaz, supuso para Altamirano nuevos deberes políticos, aunque jamás consiguió puestos de gran importancia (un ministerio) por la independencia de criterio que mostraba desde su posición en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, parece que el propio Altamirano interpretó como una especie de destierro su nombramiento como cónsul de México en España, primero, y en París, después (Girón, 1993: 172 y 174). Fuera como fuere, el clima europeo y una tuberculosis acabaron con el Maestro. Hubo en ello también un importante grado de melancolía, como muestra la descripción que le hizo a su hija Catalina de una foto que le tomaron en París:

Así estoy, así soy ahora. Creo que tengo los ojos tristes, pero en cambio estoy sonriente. Solo que los ojos se me han nublado y se han apagado. Están amarillos como topacios, y no brillan con la vivacidad de otro tiempo. ¿Qué quieres? Estoy cada día más viejo, estoy ausente de todo lo que amo y los ojos en los que no se refleja el cielo de la patria son tristes (Epistolario, pág. 193).

A su muerte, sus seguidores le prepararon un entierro multitudinario, como el de otros grandes personajes del siglo: Zorrilla, Hugo, Verdi. El paralelo no es ocioso, porque Altamirano tuvo en el panorama cultural mexicano una importancia comparable a la que disfrutaron estos autores en sus países respectivos.

EL PADRE DE LAS LETRAS: PRODUCCIÓN LITERARIA

Aquí yacen mis bronces, mis laureles,

mis discípulos todos, mis cabañas,

mis libros, mis estatuas, mis pinceles,

mi machete suriano, mis campañas,

mis apuntes, mis notas, mis corceles,

mis versos, mis praderas, mis montañas,

mi mármol duro cual mi esfuerzo humano,

mis... ¡basta!... ¡que aquí yace Altamirano!

(«Calavera» para Altamirano publicada en El combate para el día de los muertos de 1887 [Ochoa Campos, 1966: 46-47]).

La festiva «calavera» de El combate pone de relieve hasta dónde llegaron los logros de Altamirano en las esferas militar, docente y cultural. Cómo no, estos logros incluyeron una ingente producción (ficción, poesía, artículos de periódicos, cartas, legislación) que solo se puede calibrar hojeando los 24 volúmenes de la más reciente edición de sus obras completas. Todo ello pese a que la actividad social, política y docente de Altamirano que acabamos de resumir fue en numerosas ocasiones un gran obstáculo para su dedicación literaria. Como ejemplifican los avatares de la escritura de El Zarco, que explicamos abajo, el maestro tixtleco tenía que escribir, a duras penas, durante los pocos y preciosos momentos robados aquí y allá a sus otros quehaceres. Ese esfuerzo produjo una obra notable y variada, pues Altamirano fue, como subraya Carlos González Peña (1935: 43), «una figura proteica. Poeta, novelista, orador, crítico, apenas habrá género —inclusive, aunque fugazmente, el dramático— que no haya cultivado». De este maremágnum, y limitándonos ya a la producción exclusivamente literaria, hoy en día tendemos a apreciar menos su teatro y poesía, aunque formaron un aspecto importante de su obra de juventud. Recordemos si no, en lo que respecta al teatro, sus años de gira con una troupe amateur (Nacci, 1970: 26) o su constante labor como crítico teatral (Azar, 1997). Y en lo que toca a la poesía, destaquemos que sus primeras publicaciones literarias fueron líricas. Pese a ello, la mayoría de los críticos actuales se enfocan en la producción prosística del Maestro.

Teatro y poesía

Concretamente, las piezas dramáticas que se conservan no parecen haber atraído la atención de la crítica, aunque el estudio de obras como El cinco de mayo en Puebla, con sus claras conexiones con el resto de la producción de Altamirano, resultaría fructífero. Algo más de fortuna ha logrado su producción lírica (Fernández, 1997), que resulta bastante variada. El tixtleco dio a la imprenta una interesante colección de idilios y elegías en que muestra su admiración por autores como Tibulo, al que citaba continuamente, o Lord Byron. Estos dos poetas revelan cómo Altamirano mezcló el tono elegíaco con toques más enérgicos y políticos, aunque sin duda sus textos más famosos se entroncan en la primera de las dos tradiciones. Son poemas tan conocidos en su tiempo como «Las abejas», «Los naranjos», «Las amapolas» y «Al Atoyac», dedicados al paisaje de Morelos o del Sur —su Guerrero natal—. Menos conocidas y apreciadas hoy en día son sus composiciones de tono patriótico, como «En la distribución de premios del colegio Desfontaines» o «A orillas del mar», que nos revelan la faceta didáctica y cívica de Altamirano. Y es que desde mediados del siglo XX los lectores han buscado en estos poemas algo esencial en la literatura de Altamirano: su sentimiento del paisaje. Es algo que se percibe de modo privilegiado en su poesía descriptiva (Fernández, 1997: 258-261) y que ha hecho que los estudiosos subrayen cómo «el maestro condujo su nacionalismo por el lado del paisaje» (Reyes Nevares, 1959: xxiii). Este «mexicanismo» de la poesía de Altamirano ha sido muy celebrado por la crítica tradicional (Núñez y Domínguez, 1935), que además lo relaciona con su condición de indígena. Y es que, como pide el tópico rousseauniano tan extendido entre tantos escritores del siglo XIX e, incluso, XX, los indios vivirían en comunión perfecta con su entorno y, por tanto, tendrían una especial sensibilidad hacia él. Si este cliché fue operativo en época del tixtleco, hoy conviene más bien entender su poesía descriptiva y su atención al paisaje en relación con el nacionalismo literario que siempre proclamó Altamirano, así como con la influencia romántica (González Martínez, 1935: 67), indudable en su producción literaria (Olea Franco, 1997: 161; Pool, 1950: 158).

La novelística mexicana de la época

Romántica también fue ante todo su novela, aunque tal vez no haya mejor modo de contextualizarla en el ambiente mexicano del momento que el panorama que esbozó el propio Altamirano en su obra crítica. Es el caso de sus «Revistas literarias de México», que trazan la situación de la literatura nacional entre 1821 y 1867 (Altamirano, La literatura, vol. I, págs. 3-190), dedicando especial atención a la novela (págs. 17-76). Como Altamirano (La literatura, vol. I, págs. 40-43), González Peña (1935: 43-44) resume este panorama recordando en primer lugar la figura pionera de José Joaquín Fernández de Lizardi, que conecta con el siglo XVIII, la literatura picaresca y de impronta rousseauniana (La Quijotita y su prima, El Periquillo Sarniento, La vida y hechos del famoso caballero don Catrín de la Fachenda). González Peña y Altamirano (La literatura, vol. I, pág. 44) vuelven a coincidir al destacar después la existencia de un «paréntesis de largo tiempo» que se cerró con la obra de un rival político, y luego amigo, de Altamirano, Manuel Payno, que con El fistol del diablo (1845) inició el género folletinesco. Posteriormente, González Peña reseña las novelas románticas —desde 1859— y otro hito de la narrativa mexicana, Astucia, de Luis G. Inclán. A estas convendría añadir las novelas históricas que destaca el propio Altamirano como hitos en la novelística nacional: La guerra de treinta años (1850), de Fernando Orozco y Berra, El Cerro de las Campanas (1868), de Juan A. Mateos, Una rosa y un harapo (1868), de José María Ramírez, y Calvario y tabor (1868), de Vicente Riva Palacio. Son obras que, gracias a su temática nacional, hacen que se despierte «el gusto por nuestra leyenda de México», con lo que el público comprende al fin «que puede haber poesía en sus costumbres y grandeza romanesca en sus sentimientos» (Altamirano, La literatura, vol. I, pág. 73). Por ello será fácil comprender que, menos Astucia, todas estas novelas fueran comentadas con entusiasmo —demasiado, según sus críticos9— por Altamirano (La literatura, vol. I, págs. 45-68). En su propia producción, el Maestro mezclaría este estilo romántico que tanto apreció con algunas técnicas realistas (lo comprobaremos abajo), aunque sin llegar al realismo puro de Rabasa o Gamboa (Reyes Nevares, 1959: xxiii), y con ocasionales toques costumbristas que se aprecian claramente en El Zarco. En esta filiación romántica de su narrativa Altamirano se revela como un hombre de su época, es decir, la generación de la Reforma.

Las novelas de Altamirano

Las de Altamirano son novelas de clara estructura que mezclan algunos de los temas esenciales de la novelística europea del momento —los peligros de la seducción para la mujer, destacadamente— con una ambientación y problemática mexicanas. Este énfasis denodado, casi militante, en la materia nacional, normalmente de historia contemporánea, fue su gran contribución a la historia de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XIX. Dejando de lado su primera incursión en el género —Las tres flores (1867), una traducción (probablemente indirecta) del alemán—, el resto de su producción transcurre en México. Tiene el denominador común de un trasfondo abiertamente histórico, de un paisaje mexicano y de una protagonista —a veces, protagonistas— que comete algún tipo de yerro amoroso. Así, el marco puede ser el de la guerra contra los franceses o el del bandidaje entre la Guerra de Reforma y la intervención extranjera, y el paisaje, casi siempre el del sur: Cuernavaca y Morelos. Esta descripción de las novelas del Maestro se basa en sus dos grandes obras, Clemencia y El Zarco, pero se ajusta a los demás Cuentos de invierno, como denominaría Altamirano a las novelas que acabaría reuniendo en un mismo volumen en 1880: Las tres flores, Julia, Clemencia y La navidad en las montañas.

La última de las novelas de ese volumen y una de sus obras más logradas es La navidad en las montañas, situada en el contexto de la Guerra de Reforma. En ella seguimos a un oficial liberal de camino hacia el sur que halla en las idílicas montañas que tanto amaba Altamirano a un peculiar sacerdote español. Este benigno personaje hace que cambien sus ideas sobre el clero, pues el liberal, de entrada un tanto jacobino, se conmueve al ver cómo el sacerdote ayuda a la población local y apoya a la pareja protagonista, la bella Carmen y el talentoso pero descarriado Pablo. La amistad entre el capitán liberal y el sacerdote simbolizará el ansia de fraternidad entre los diversos sectores que enfrentaron las guerras civiles, y constituye el mensaje político de la novelita. Pero, como en casi todas sus narraciones, en La navidad en las montañas Altamirano combina un trasfondo histórico y cuasi épico con una historia de amor: Carmen comienza rechazando a Pablo, que casi muere de despecho. En muchas obras de Altamirano este tipo de decisión errada de la protagonista tiene desastrosas consecuencias, como ocurrirá, sin ir más lejos, en El Zarco. No en esta joya que es La navidad en las montañas, en la que acaban imponiéndose el tono edénico y el sentimiento de comunión con el paisaje, que funcionan como un respiro en contraste con la guerra que ruge tras las cumbres. El mensaje final de esta «ensoñación idílica» (Escalante, 1997: 191), situada en un cronotopo igualmente idílico (Rojas Otálora, 1997), es uno de armonía: entre el liberal volteriano y el sacerdote, el mexicano y el español, el cristianismo y el progreso. La navidad en las montañas es, en suma, un texto idílico «exaltado en belleza y bondad» (González Peña, 1935: 48) muy cercano a «una auténtica utopía rural mexicana» (Rosado, 2001: 93). En todo caso, constituye uno de los más exitosos relatos de Altamirano.

Esta aceptación se la disputó durante la vida de Altamirano y gran parte del siglo XXClemencia, que es, junto a El Zarco, la otra gran novela de nuestro escritor. El trasfondo bélico-histórico de la obra es la guerra contra los franceses, y el escenario, Guadalajara (González Peña, 1947: 149-154). Allí se desarrolla la historia de amor de dos parejas protagonistas, entre los que se cuentan dos personajes masculinos, que, como ocurre en El Zarco, tienen destinos contrarios. En este caso se trata de dos oficiales del ejército republicano: el atractivo y simpático Enrique Flores y el feo y hosco Fernando Valle. Como en El Zarco, estos personajes se relacionan con dos jóvenes de apariencia y personalidades opuestas: la rubia y delicada Isabel y la morena y apasionada Clemencia, que coinciden en despreciar a Fernando y enamorarse de Enrique. Pese a ello, Clemencia simula estar interesada en Fernando, lo que le provocará un gran sufrimiento al poco atractivo pero noble oficial, que se acaba dando cuenta de la mentira de la joven. Además, Fernando percibe que Enrique ha traicionado al ejército republicano ante los franceses y lo denuncia alegando pruebas meridianas, con lo que Enrique es encarcelado para ser ejecutado. Sin embargo, cuando Fernando se da cuenta del sufrimiento que esto provoca en las jóvenes, y especialmente en Clemencia, toma su lugar en el calabozo, le deja huir y es fusilado. La novela acaba con el remordimiento de Clemencia. La joven se da cuenta de su error —el traidor Enrique ha huido al campo francés—, descubre la nobleza de Fernando y acaba sus días en un convento. Los paralelismos de Clemencia con El Zarco no se limitan al arrepentimiento final de la protagonista ni al trasfondo histórico. Destaca también el simbolismo vegetal, obvio en los nombres de los protagonistas: la fachada agradable de Flores se opone a la profunda nobleza de Valle (Sánchez Jiménez, 2009: 68). Asimismo, la novela comparte con El Zarco el contraste entre una apariencia agradable y un carácter peligroso, y los temas de la fatalidad (recordemos el tecolote del Zarco o la creencia de Valle en el destino) y de la elección errónea por parte de la protagonista.

En cuanto a las novelas cortas, con la excepción de la inacabada Atenea, situada en una nebulosa Venecia, las demás transcurren en territorio mexicano y con el trasfondo de los eventos de historia reciente que tanto recomendaba el autor. Así, Julia narra episodios de la Guerra de Reforma y llega a tocar la batalla de Puebla, describiendo el ambiente de ciudades como Taxco y Cuernavaca. En la trama sentimental que se desarrolla en este escenario, la joven Julia elige erróneamente a un pretendiente inglés y desprecia a un noble ingeniero de origen indígena, decisión que nos recuerda la de la Manuela de El Zarco o a la de Clemencia, y que lleva a Julia a notar la diferencia entre el atractivo superficial y el verdadero mérito. Por su parte, Antonia transcurre en el trasfondo de la Intervención estadounidense. Altamirano relaciona la falta de resistencia del pueblo con la de Antonia, una seductora quinceañera, astuta y frívola, que se evade con un militar santanista abandonando al protagonista. Estamos de nuevo ante el tema de la apariencia atractiva frente a la verdadera virtud, que en Altamirano es siempre humilde y discreta. Sin embargo, estas coincidencias con Clemencia y El Zarco no deben hacernos perder de vista una diferencia fundamental, que es que en las novelas cortas Altamirano presenta un nuevo tipo femenino, que en algunos aspectos resulta más complejo que el de las alegorías de sus dos grandes novelas:

Si en las novelas mayores se contraponen dos tipos femeninos claramente definidos por la moral, estableciéndose de antemano la oposición tácita entre el bien y el mal, en los cuatro relatos aludidos la mujer es un ser ambiguo, complejo y verosímil, al presentarla como una criatura plena de misterios en la cual concurren la amplia gama de sentimientos que resultarán siempre desconcertantes para el hombre romántico o ingenuo que solo es capaz de aceptar el lado luminoso de la naturaleza femenina (Muñoz, 1997: 207).

En suma, Altamirano tiene una producción altamente coherente, en la que buscó ejemplificar su idea de una novela didáctica y nacionalista, al tiempo que exploró los temas que le preocupaban, es decir, la dificultad de elegir el mérito ante una apariencia fastuosa pero falsa. Para Altamirano, esta elección tomaba siempre la forma de una historia sentimental que, gracias al trasfondo histórico nacional —la Intervención estadounidense, la Guerra de Reforma, la Intervención francesa—, se convertía en una alegoría de los retos de la nación mexicana. Estos se podían resumir en la necesidad de integrar a las razas en un proyecto liberal que exaltaba las virtudes burguesas del respeto a la ley, el trabajo y la domesticidad.

Pese a esa coherencia ideológica, su novelística fue evolucionando y muestra lógicos matices en los diversos subgéneros. En las novelas largas Altamirano demostró un notable progreso técnico —mejoró la integración de trasfondo histórico y trama sentimental—, así como una progresiva complicación ideológica que observaremos en nuestro análisis de El Zarco, pero que no forzó al tixtleco a abandonar ni su proyecto nacional ni la forma alegórica. Y es que, recordemos, para Altamirano la novela tenía siempre una loable misión propagandística: inculcarle al pueblo mediante una píldora dorada los valores cívicos que necesitaba para alcanzar el progreso y la cohesión nacional (Altamirano, La literatura, vol. I, pág. 17). Altamirano no parece haber sido tan exigente con el propósito didáctico del resto de su producción, que, aunque también puede responder a valores edificantes, lo es en menor grado que las novelas. Es el caso de los cuentos, que no trataremos en estas páginas, pero que en numerosas ocasiones muestran desenlaces contrarios a los que Altamirano manejaba en su producción novelística. Y es también el caso de las novelas cortas, en las que, como hemos observado, el tixtleco podía tocar los mismos temas que en Clemencia y El Zarco pero con una complicación moral o, por lo menos, psicológica, mucho mayor. Pero acerquémonos ya a El Zarco, esa «novela romántico-realista» (Sol, 1997: 243) que la mayoría de los críticos considera la obra cumbre de Altamirano y de la novela histórica mexicana del XIX (Díaz y de Ovando, 1954: 44), y hagámoslo examinando el trasfondo histórico del texto del tixtleco.

EL BANDIDAJE: CONCEPTO Y CONTEXTO

Existen dos motivos principales que obligan a conocer la historia del México decimonónico para entender satisfactoriamente El Zarco: su condición de novela histórica y su motivación política. Como es propio del género histórico, El Zarco examina el pasado (los años 60) con el fin de iluminar el presente (los años 80), detectando en aquel algunas de las causas que determinan este. Esto nos mueve a dedicar unas páginas a exponer tanto los problemas más importantes de la historia mexicana, tal y como los entendía Altamirano, como el contexto contemporáneo a la escritura del texto. Es decir, en los párrafos siguientes nos vamos a centrar en los dos temas relacionados que concentran la preocupación histórico-política de Altamirano: el bandidaje y la construcción nacional. Para hacerlo, comenzaremos explicando su conexión, tras lo que seguiremos el desarrollo histórico del primero centrándonos en su época de auge, la que elige Altamirano para situar la acción de El Zarco. Además, repasaremos los problemas políticos relacionados con el bandidaje en la época en la que el Maestro escribió su novela, el Porfiriato.

El bandidaje: pesadilla de la ciudad letrada

Para entender por qué le interesó a Altamirano el tema del bandidaje y qué lo conecta con la construcción nacional que ocupó a los liberales mexicanos durante el siglo XIX, conviene adelantar algunos puntos que examinamos en el apartado siguiente y concretamente el de la intención general de la novela. Al respecto solo avanzaremos ahora que El Zarco es, al menos en parte, lo que Juan Pablo Dabove y Carlos Jáuregui (2003: 15) clasificarían como «fábula de autolegitimación» de la cultura liberal del México decimonónico, y lo que Josefina Ludmer (1999: 470) interpretaría como una de las «fábulas de identidad» producidas en la Hispanoamérica del momento. Es decir, El Zarco expone cuál es el proyecto de construcción nacional de los liberales y cuáles son sus dudas, sus problemas, o incluso, para usar un concepto de Dabove (2007), sus pesadillas.

Antes de examinar la principal de ellas, el bandidaje, recordemos que los estudios modernos sobre el nacionalismo han avanzado varias soluciones y conceptos que estamos dando por supuestos en estas páginas. Para limitarnos a dos de ellos, serían: 1) que las naciones no son entidades atemporales y eternas, sino tradiciones inventadas (Hobsbawm y Ranger, 2002), comunidades imaginarias (Anderson, 1991) que es necesario construir en lo que llamamos «creación nacional», «proyecto nacional» o «construcción nacional»; 2) que las nuevas naciones americanas fueron pioneras en este proceso, avanzando soluciones que luego se aplicarían en otros lugares del mundo. Ese proyecto de construcción nacional ocupó a los liberales mexicanos durante casi todo el siglo XIX, y Altamirano contribuyó decisivamente a él tanto desde la tribuna e instituciones como desde su faceta de novelista.

Explorando qué relaciona este proceso de construcción nacional con el extenso corpus sobre el bandidaje que produjo la Latinoamérica decimonónica, Dabove (2007) explica muchos de estos textos como pesadillas de la ciudad letrada (Rama, 1984), esto es, de la élite educada que dominó la política y el imaginario hispanoamericano desde la Colonia. Para Dabove (2007: 3), los bandidos son tan importantes en estas ficciones porque sirven para definir negativamente la nación: son el Otro temible (y un tanto nebuloso) que se les opone. Es decir, estos bandidos son la identidad que difiere de la que se eligió para formar la nueva nación: el sujeto masculino, alfabetizado, blanco, propietario, urbano y europeizado. Frente a esta identidad ideal, los bandidos son una pesadilla cultural, una pesadilla esencial porque frente a ella y alrededor de ella se forma la identidad nacional. Por tanto, las narraciones sobre bandidos son parte integrante del proceso de creación nacional: la mexicanidad es, explícita o implícitamente, su tema central (Frazer, 2006: 2; 9).

Y es que los bandidos son, por una parte, la consecuencia de un conflicto político real y, por otra, el locus en que ocurre este conflicto (Dabove, 2006: 1-2). Esto se debe a que la categoría ‘bandido’ no es, como veremos abajo, evidente en sí misma, pues más bien constituye un síntoma del poder de quien la enuncia. La historia del México del siglo XIX es una de guerras civiles y perpetuas rebeliones, exitosas unas, condenadas al fracaso otras. En este contexto, el comportamiento de uno y otro bando difería poco. Las fronteras que separaban a bandidos y guerrilleros variaban según la fortuna bélica, y además los dos bandos usaron bandidos para apoyar sus acciones militares. No era, pues, fácil distinguir al bandido del soldado: dependía de qué quisiera decir uno con la palabra, de cuándo se enunciara, de quién la enunciara. Por ello, es precisamente la capacidad de designar al oponente rebelde como ‘bandido’ lo que define el poder de un gobierno10: los bandidos son los oponentes, estigmatizados por el partido que ha logrado tomar el poder. Casi cualquier rebelión rural puede ser calificada de bandidaje (Dabove, 2007: 2; Frazer, 2006: 6; Vanderwood, 1992: xxxi), porque la esencia del bandido es algo difuso. El bandido es el Otro, el subconsciente político de las nuevas naciones (Jameson, 1981), la amenaza o pesadilla que nunca se desvanece porque muestra la indispensable cruz de la cara de la construcción nacional11. El bandido es el enemigo interno —en un contexto sin apenas enemigos externos (Centeno, 2002: 90)— que sirve para identificarnos, para definir un grupo coherente por oposición a él. Por ello los bandidos son omnipresentes: son la principal fuerza demoniaca en las epopeyas liberales del XIX (Beverley, 1987: 102), entre las que se cuenta la novela que nos ocupa.

Para estudiar los bandidos de El Zarco, su contexto y sentido político, deberíamos adentrarnos en el animado debate historiográfico acerca de la figura del bandido, inaugurado por los clásicos estudios de Eric Hobsbawm en 1959 y 1969 (1983; 2001). Allí, Hobsbawm lanzó la idea del «bandidaje social» y entendió, basándose en unos pasajes de Friedrich Engels sobre la criminalidad (1958: 149; 242-243), que el bandidaje era un tipo de protesta primitiva en un contexto rural. Al repasar los trabajos de Paul J. Vanderwood (1984 y 1992) sobre el caso mexicano veremos que es absurdo considerar como bandidos sociales a los plateados que tanto odiaba Altamirano, pues estos forajidos se preocupaban más por su propio bienestar y por perseguir a los campesinos que por causa política alguna12. Pese a ello, los bandidos que describe el tixtleco en El Zarco prosperaron en un contexto de lucha social determinado, que creó unas condiciones favorables a sus depredaciones.

Dejando de lado este debate, hábilmente expuesto en Dabove (2007: 15-25), conviene recordar otros conceptos necesarios para entender a los plateados, antes de adentrarnos en su contexto histórico preciso y en el análisis de El Zarco. Estas ideas están íntimamente relacionadas con el carácter proteico del bandido y su rol en el proceso de construcción nacional. Y es que los liberales mexicanos, como otros gobiernos decimonónicos en el resto de Hispanoamérica y Europa, pusieron en marcha cambios profundos, y estos contribuyeron a la edad de oro del bandidaje. El primero de estos cambios fue una nueva idea de la propiedad, algo esencial a la hora de definir qué es un bandido. Un bandido es ante todo un ladrón, como dice Manuela en el capítulo XVIII de El Zarco:

Ella creía que el Zarco y sus compañeros eran bandidos ciertamente, es decir, hombres que habían hecho del robo una profesión especial. Ni esto le parecía tan extraordinario en aquellos tiempos de revuelta en que varios jefes de los bandos políticos que se hacían la guerra habían apelado muchas veces a ese medio para sostenerse, ni el plagio, que era el recurso que ponían más en práctica los plateados, le parecía tampoco una monstruosidad, puesto que, aunque inusitado antes, y por consiguiente nuevo en nuestro país, había sido introducido precisamente por facciosos políticos y con pretextos políticos (pág. 304).

El pasaje atestigua hasta qué punto el carácter proteico del bandidaje es esencial para nuestra novela: Manuela es una víctima, entre otras cosas, de una confusión sobre la naturaleza de los bandidos, cuyo modo de vida no le parece muy diferente del de ciertos guerrilleros políticos que tal vez en breve sean aclamados como patriotas y pasen a formar parte del ejército nacional. En suma, no queda tan claro qué es exactamente un bandido. Añadamos, además, otro elemento que no aparece directamente en El Zarco, pero que es esencial para entender la obra: si el bandido roba, el objeto de sus depredaciones es necesario para definirle. Pero en una época en la que está cambiando el concepto de propiedad (Dabove, 2007: 19) y en la que bienes anteriormente mostrencos pasan a manos privadas, el que utilice esos bienes (por ejemplo, el ganado cimarrón) pasa a ser ladrón y, si se resiste, bandido. En segundo lugar —y esto sí que aparece directamente en El Zarco—, en esta época también estaba cambiando la idea de cuáles eran las funciones y prerrogativas del estado, que se estaban extendiendo hasta abarcar áreas que antes pertenecían a otros colectivos. Un ejemplo son dos monopolios que violan los plateados: la recaudación de impuestos y la violencia (Dabove, 2007: 20 y 26). En El Zarco Altamirano presentará a los plateados como un grotesco anti-estado, como un estado al revés, como un colectivo maligno que se apropia de prerrogativas nacionales para hacer el mal: recauda impuestos, otorga salvoconductos y detenta artillería y bandas militares. Parte de la función de la novela del tixtleco es presentar este estado de cosas como antinatural, y la expropiación de la violencia que llevó a cabo el estado liberal como algo necesario. En suma, El Zarco, como otras narrativas de bandidaje de la época, sería en parte propaganda del proyecto nacional, un modo de control social (Dabove, 2007: 26). Son ideas perfectamente acordes con las que expresó el propio Altamirano, para quien la literatura es un «medio de propaganda» con «una misión patriótica del más alto interés» (Altamirano, La literatura, vol. I, págs. 69 y 15).

Bandidaje y liberales en México: orígenes y edad de oro de los plateados

Estas ideas explican la obsesión de la literatura decimonónica hispanoamericana por los bandidos, de la que El Zarco es solo una muestra. Además, ponen de relieve la relación de la novela de Altamirano con el proyecto de construcción nacional mexicana y explican el carácter proteico del bandido, que también veremos ejemplificado en El Zarco. Es una teoría que enriquece nuestra comprensión del fenómeno, pero que no pretende relativizarlo, o al menos relativizarlo hasta el extremo de negar su existencia histórica. Al contrario, la afirma y explica: la Hispanoamérica del siglo XIX —y centrémonos ya en México— rebosaba bandidos. Y rebosaba también disputas políticas en las que el vencedor decidía a quién se calificaba y perseguía como bandido y a quién se honraba como héroe nacional o se transformaba en servidor de la ley.

Este contexto presentaba una realidad que, al menos en un aspecto, contradecía el dogma de la historiografía liberal, que adjudicaría los terribles problemas de las nuevas naciones a la herencia colonial española. Como afirmaba Altamirano, los liberales tenían que lidiar con una población incívica, sumisa por un doble yugo: el azteca y el de la conquista, que les había legado «la túnica de Neso de las revoluciones» (Altamirano, Historia, págs. 17 y 66). Sin embargo, en México el problema concreto del bandidaje no data de la Colonia, en la que el bandolerismo era marginal, sino de las alteraciones de la Independencia y guerras posteriores (Barreto, 2007: 109; Ortiz Vidales, 1949: 3; Vanderwood, 1992: 15). Es decir, el bandidaje surgió venenoso de la «túnica de Neso» de que hablaba Altamirano. No en vano, ya Hidalgo usó presos para engrosar el ejército insurgente, inaugurando un modus operandi que haría que el general Juan González Ortega recurriera a los plateados para apoyar las armas liberales durante la Guerra de Reforma (Ortiz Vidales, 1949: 3-4). La práctica fue generalizada durante la guerra por la Independencia, pues sabemos que el bandido García pasó al servicio del otro bando, de los realistas, en Orizaba. Es más, la diferencia entre los guerrilleros (independentistas o realistas) y los bandidos era mínima o, incluso, inexistente. Prueba de ello fue la práctica de prolongar la contienda, que parecía ser una de las pocas cosas en las que estaban de acuerdo los bandos rivales: la guerra proporcionaba a sus ejércitos oportunidades para practicar el pillaje, por lo que no les interesaba que acabara (Vanderwood, 1984: 46). Y es que el saqueo se había convertido en una forma de vida, por lo que al acabar la contienda los grupos armados se negaron a deponer sus mosquetes:

Habían saqueado tanto en calidad de monárquicos como de republicanos durante la guerra, y al terminar esta no quisieron volver a sus hogares. [...] Cuando el erario no tuvo con qué pagarles sus servicios, se volvieron bandoleros (Vanderwood, 1984: 47).

La inestabilidad crónica que siguió impidió que el estado se reorganizara y acabara con el bandidaje, pues sufrió una revuelta tras otra. Estamos de nuevo ante la «túnica de Neso» de las revoluciones, que contabiliza Vanderwood (1984: 47): México sufrió nada menos que ochocientas revueltas entre 1821 y 1875, y además antes de mediados de siglo tuvo que hacer frente a las desastrosas guerras contra Estados Unidos, en las que perdió más de la mitad de su territorio. Carlos Agustín Barreto, que ha estudiado en detalle el caso de Morelos, explica que en 1821 la región vivió un estado de constantes revueltas, instigadas por los seguidores de Santa Anna (Barreto, 2007: 109). La situación no era muy diferente en el resto del país, aunque los bandidos no llegaron a la situación incontrolada que describen Altamirano y Robles sino después de la Guerra de Reforma, que parece haber sido el hito decisivo en su auge.

El propio Altamirano lo reconoce en su resumen de la historia nacional, auténtico sumario del punto de vista liberal acerca del transcurso del siglo. Según el tixtleco, tras la Independencia la élite criolla, que se había unido a la causa republicana solo para mantener el statu quo, y no llevada por un verdadero afán de cambio, tomó el control de la situación. Fue un período frustrante que interrumpió «el grito redentor de Ayutla» (Altamirano, Historia, pág. 70), es decir, la rebelión liberal de 1854. Los liberales tomaron con ella el poder y promulgaron una serie de leyes contrarias a los privilegios del clero (Ley Juárez) y que además expropiaban terrenos eclesiásticos y comunales (Ley Lerdo). Cuando estas leyes se incluyeron en la constitución de 1857, los conservadores se levantaron en armas. Comenzó así la terrible Guerra de Reforma, que marcó una nueva pauta de barbarie en las guerras civiles del siglo: «En aquella guerra de tres años se cometieron atentados de todo género, y los dos partidos se abandonaron a los excesos que producen las pasiones desencadenadas» (Altamirano, Historia, pág. 103). Uno de esos excesos, también reconocido por Altamirano, fue el empleo de bandas de forajidos en los ejércitos liberales, práctica en la que el tixtleco y los historiadores que se han ocupado del tema han destacado el papel desempeñado por González Ortega, arriba mencionado. Esto es lo que señala al respecto Altamirano en el capítulo VIII de El Zarco:

Obligadas las tropas liberales, por un error lamentable y vergonzoso, a aceptar la cooperación de estos bandidos en la persecución que hacían al faccioso reaccionario Márquez en su travesía por la tierra caliente, algunas de aquellas partidas se presentaron formando cuerpos irregulares pero numerosos, y uno de ellos estaba mandado por el Zarco. [...] El general González Ortega, conociendo el grave error que había cometido dando cabida en sus tropas a varias partidas de plateados, que no hicieron más que asolar las poblaciones que atravesaba el ejército y desprestigiarlo, no tardó en perseguirlas, fusilando a varios de sus jefes.

Este es un relato que confirman dos testimonios acerca del origen de los plateados que escribieron otros contemporáneos de Altamirano. El primero que vamos a citar es el de Aniceto Villamar (1958: 26-27):

Al terminar el movimiento de Reforma en agitada vida de México en el siglo pasado, la mayor parte de los combatientes se retiraron a su lugar de origen, muchos de ellos regresaron con el alma envenenada y con ansias de ver correr más sangre, pero ya no con causa justificada como bandera de combate, sino enarbolando el pendón de la ambición de riqueza, mujeres, placer, etc., y para obtener su deseo, se agruparon bajo las órdenes de dos atrevidos y sanguinarios hombres, varios de aquellos soldados, formando así la temible bandera de criminal desconocida por los plateados, fueron azote del hoy estado de Morelos y asolaron pueblos enteros. [...] [Se decía que] «los Plateados» eran viejos soldados que durante las pasadas revoluciones, habían servido en las filas de uno y otro partido, principalmente en el movimiento iniciado por D. Juan Álvarez en Ayutla en el año de 1855, pero que al consumarse los ideales de la Revolución, no quisieron dedicarse al trabajo y ávidos de oro y de placeres, no pudiéndolos conseguir de una manera lícita y honrada, se agruparon en torno de un hombre valiente y decidido, astuto e inteligente. [...] Los que estaban a las órdenes de «El Zarco», con cuyo nombre titula una de sus narraciones el maestro Manuel Altamirano y los comandados por Silvestre Rojas, este operaba Jantetelco y sus inmediaciones. «El Zarco» en Yautepec y sus contornos. [...] Salomé, o «el Zarco» era un hombre valiente y astuto, joven, 30 años a lo más, solícito con sus soldados a quienes procuraba toda clase de atenciones [sic passim].

Dejemos por el momento de lado la noticia acerca de la base histórica del personaje de Altamirano y quedémonos con la relación entre los plateados y la Guerra de Reforma. También la resalta Lamberto Popoca y Palacios (1912: 5-7) en un trabajo esencial sobre el contexto de los plateados de Morelos:

Aquellos que habían sido trabajadores de las haciendas del estado de Morelos, —tercer distrito de México entonces— no se conformaron con volver a sus primitivas ocupaciones; se habían acostumbrado a la vida agitada del guerrillero, habían cobrado amor a las buenas armas, al buen caballo y a los latrocinios revolucionarios en consecuencia, muchos de ellos quedaron en armas con sus respectivos jefes en la cabeza, dedicándose al bandidaje. El bandidaje imperó, pues, en el estado de Morelos, extendiendo sus depredaciones a los estados de Veracruz, de Puebla y de Guerrero, después del licenciamiento de las fuerzas auxiliares liberales en 1861.

Estos relatos han sido confirmados por historiadores como Miguel Salinas (1981: 31) o incluso Vanderwood (1984: 53; 1992: 5 y 8), que explica que los bandidos desempeñaron un papel decisivo en la guerra, pero que, acabada esta al tomar México los liberales, el flamante gobierno no pudo pagar a sus antiguos aliados, por lo que los plateados siguieron en armas. En suma, y como recuerda Barreto (2007: 112), la explosión del bandolerismo en la región de Morelos se debió a una conjunción funesta: por una parte, tenemos la pauperización de la población rural provocada por las guerras y rebeliones; por otra, el licenciamiento forzado de diversos contingentes. Estas condiciones hicieron que, en palabras de Robles (Los plateados, pág. 121), en la Guerra de Reforma combatieran tres bandos: amén del conservador y el liberal, «una tercera entidad saltó a la lid, sin bandera, sin plan político, sin más fin que el robo, el incendio, el plagio y el asesinato proditorio». Como cabría esperar por los precedentes históricos, estos temibles bandidos no desaparecieron cuando acabaron las hostilidades.

Llegado este momento (los liberales tomaron México en 1860), el país parecía haber entrado en un círculo vicioso de guerras y rebeliones: estas debilitaban a un estado cuya situación fomentaba más guerras y rebeliones. Arruinado por la Guerra de Reforma, Juárez declaró la bancarrota nacional, y esta provocó la intervención extranjera: el 22 de diciembre de 1861 los ejércitos de España, Inglaterra y Francia tomaron Veracruz (Altamirano, Historia, pág. 111), lo que forzó a Juárez a renegociar los pagos. Pese a que se satisficieron las condiciones económicas de los europeos, el ejército francés, que traía aviesas intenciones, prosiguió la invasión, apoyada desde dentro por los conservadores mexicanos. Juárez y los liberales resistieron, desplazando el gobierno al norte del país. Mientras, los conservadores y los franceses entraban en México y, en 1864, le ofrecían la corona imperial a Maximiliano de Habsburgo (Altamirano, Historia, pág. 121).

Esta situación, sumada a los factores arriba indicados, hizo que los años entre 1861 y 1864, en que se sitúa El Zarco, fueran la edad de oro del bandidaje mexicano, y tal vez mundial. Como explica Vanderwood (1984: 49): «Nada fomentaba el bandidaje como un poder central ineficaz empantanado en una guerra por la supervivencia. Las diferencias entre soldado, bandolero, patriota y vengador simplemente desaparecieron». Además, el gobierno liberal volvió a emplear a estos forajidos como guerrilleros: una vez expulsado de la capital, Juárez amnistió a los plateados —y a otros grupos de bandidos— y trató de usarlos contra los invasores.

Ciertamente, los forajidos resultaron eficaces, pues sus actividades de rapiña dejaron el interior en tal estado que los conservadores y franceses, asentados solamente en la capital y las zonas que se encontraban al amparo de sus cañones, los de Maximiliano no podían recaudar los impuestos necesarios para reorganizar el país y estabilizar su régimen (Vanderwood, 1984: 50). El caos beneficiaba a un Juárez perseguido por los ejércitos del invasor, y los bandidos podían garantizarlo, aunque desde luego no por amor a la patria. Los plateados cambiaban de bando siguiendo al mejor postor y las mejores posibilidades de pillaje. Solo cuando la guerra se comenzó a inclinar del lado republicano —gracias a la retirada de las tropas de Napoleón III, amenazadas por unos Estados Unidos libres ya de la Guerra de Secesión—, los bandidos se mostraron fieles a los liberales (Vanderwood, 1984: 54; 1992: 9). Un caso célebre fue el de Antonio Rojas y sus galeanos en Jalisco. Estos bandidos les proporcionaron tantos problemas a los franceses como vergüenza a los liberales, que se vieron en la embarazosa situación de tener que explicar en el extranjero por qué habían enrolado a tales sujetos.

A Rojas le capturaron y fusilaron los franceses en 1866 (Vanderwood, 1992: 6), pero el resto de bandidos se volvió a presentar ante el gobierno tras la victoria, en 1867, con la ya conocida reclamación de que si no recibían su paga el gobierno podía atenerse a las consecuencias (Vanderwood, 1984: 49). Para evitar que se recrudeciera el problema del bandidaje, Juárez «tuvo el buen sentido de transformar a los forajidos en representantes de la ley. De este modo, los bandoleros fueron el núcleo de la famosa policía rural de México, los Rurales» (Vanderwood, 1984: 55). Altamirano criticó este modo de proceder en su ya mencionada visión de la historia nacional, en la que afirmó que Juárez «distinguió a veces a reaccionarios y condecoró hasta a bandidos» (Historia, pág. 178). No era una política moral, pero significó el comienzo del fin de la edad de oro del bandidaje. Como veremos abajo, este ocaso llegó ya en la época del Porfiriato gracias a una combinación de capital extranjero, concesiones a los bandidos y una política brutal contra los que no se inclinaron ante las condiciones del gobierno.

Mientras, y especialmente entre 1861 y 1864, el poder de las bandas de forajidos, sobre todo el de los célebres plateados de Morelos13, llegó a extremos inauditos. Tales fueron que casi justifican la humorada del embajador francés en México, Jean Pierre Isidore Alphonse Dubois de Saligny, que afirmaba que la única institución que funcionaba con seriedad en el país era el bandidaje (Vanderwood, 1992: 3). Y es que los plateados llegaron a dominar un amplísimo territorio que se extendía por los actuales estados de Morelos, México, Puebla, Guerrero e Hidalgo. En él recaudaban impuestos, ofrecían salvoconductos, actuaban en connivencia con las autoridades locales y se agrupaban en partidas de entre quinientos y mil miembros, que disponían de artillería y de las charangas que tanto impresionaron a Altamirano y Robles (Barreto, 2007: 111 y 117; Vanderwood, 1992: 8). La situación era desesperada. Juárez, que tenía que hacer frente a la invasión francesa, recibía de los ciudadanos cartas como la siguiente, que le enviaron los vecinos de Jojutla —en Morelos, a menos de cuarenta quilómetros al sur de Yautepec— en febrero de 1862:

[...] los males que experimentan los pueblos de este rumbo por consecuencia del prodigioso número de malhechores que bajo el nombre de Plateados aparecieron hace algún tiempo y pululan por todas direcciones, haciendo intransitables los caminos de comunicación y tráfico de uno a otros puntos; arrebatándose así la seguridad y confianza públicas [...] estos pueblos en los que por ahora el robo, el asesinato y la violación son los casos que se cuentan diariamente de los bandidos, quienes últimamente han inventado arrebatarse hasta del hogar doméstico a los ciudadanos que saben tienen algunos intereses; y de los caminos a los traficantes con todas sus bestias de carga siempre que no les den luego el dinero que les piden, llevándoselos a sus madrigueras que de ordinario son Ticumán, Barreto y Hacienda de Xochimancas, pueblos y hacienda que pertenecen a la municipalidad de Tlaltizapán en el Distrito de Cuernavaca donde los tienen hasta que los llevados dan en rescate de su vida una cantidad equivalente a su fortuna [...]. La administración de justicia pudiéramos decir que no existe, más que de mera tramitación; porque sucediendo con los pliegos de oficio y los reos criminales, lo mismo que con dichos caudales, al remitirse de la municipalidad a la cabecera de su Partido o Distrito, la mayor parte de los crímenes quedan impunes (Barreto, 2007: 119).

Es una coyuntura que nos recuerda la que aflige a los vecinos de Yautepec en El Zarco y que es una de las bases históricas de Altamirano.

Este es, pues, el contexto de los años 60, el que narra El Zarco. Pero hacia 1867, cuando Altamirano todavía no había comenzado a escribir su novela, los plateados estaban ya en decadencia (Barreto, 2007: 128). México entraba lentamente en otra etapa histórica que también necesitamos explicar, pues no solo ilustra las razones del fin de los plateados, sino también el contexto en que Altamirano escribió su novela y los problemas que preocupaban al Maestro.

El fin de los plateados. El bandidaje bajo el Porfiriato. Los Rurales

Los motivos de la decadencia de los plateados se pueden ilustrar con las expectativas que Eugenia de Montijo le expresaba a Carlota de México en una carta del 1 de abril de 1865. En ella, la mujer de Napoleón III hacía una analogía entre la situación mexicana y la de su país natal: «Après la guerre civile on a eu des guerrillas pendant plus de 10 ans, et ce n’est pas que depuis l’introduction de la gendarmerie et la construction des chemins de fer qu’elles ont disparu petit à petit» (Conte Corti, 1984: 655-656). Como España, auguraba la emperatriz francesa, también México eliminaría los bandidos gracias a la Guardia Civil y los ferrocarriles. Ahora bien, no sería precisamente el marido de Carlota, Maximiliano I, el que limpiaría de forajidos el país. Antes los mexicanos verían su fusilamiento (1867) y la restauración de la república.

Tras ella, la muerte de Juárez en 1872 marcó un nuevo hito político. Al oaxaco le sucedieron Lerdo de Tejada y, a partir de 1876, Porfirio Díaz. El Porfiriato significó una tercera etapa en el liberalismo mexicano del XIX, una fase que Alan Knight (1985: 76-77) ha llamado «liberalismo desarrollista». De los triunfos de la Reforma e Intervención surgió «—vacilante con Juárez y vigoroso con Díaz— un régimen neoliberal (liberalismo conservador le llamaron algunos) en que triunfó el “orden y el progreso” sobre la facción, la inestabilidad y los derechos constitucionales» (Knight, 1985: 62-63). Es un modo efectista de resumir el espíritu del Porfiriato, pero se nos antoja bastante eficaz.

El régimen de Porfirio Díaz se benefició de una coyuntura internacional favorable. El capital extranjero descendió sobre México, por lo que el país se llenó de los ferrocarriles que celebraba Eugenia de Montijo, e incluso experimentó una modesta industrialización. Uno de los síntomas y símbolos de esa mejora económica fue precisamente la plata. La plata con que se adornaban los plateados —y los Rurales—, metal que durante el Porfiriato se convirtió en el producto más exportado por México (Long, 2007: 83).

El capital extranjero le proporcionó al gobierno los medios para luchar contra los forajidos, lo que hizo utilizando dos prácticas ensayadas ya por regímenes anteriores: la creación de una policía rural —la primera receta de Eugenia de Montijo— y el empleo de una brutalidad sin límites. Esta práctica debe también relacionarse con la aparición de justicieros privados (lo que el inglés llama vigilantes), pues estos contribuyeron también al final del reinado de los bandidos.

En cuanto al primer punto, los célebres Rurales de Porfirio Díaz se crearon precisamente a imitación de la Guardia Civil española y fueron muy importantes a la hora de difundir una imagen de seguridad, hombría y eficacia que el régimen cuidó con esmero (Long, 2007: 84). Sin embargo, su eficacia se debió sobre todo a que el cuerpo, heredero de la Policía Rural de Juárez, heredó una práctica del viejo liberal oaxaco: integrar bandidos en las fuerzas de seguridad. Los Rurales incorporaron a muchos plateados en sus filas (Barreto, 2007: 126; Vanderwood, 1970), e incluso imitaban la prestigiosa imagen de los bandidos (Long, 2007: 84), con los barrocos arreos charros que describen Altamirano y Robles. Esto quizás explique la conclusión de Vanderwood (1992: 63): si los Rurales se parecían tanto a los bandidos era porque habían sido y eran bandidos, es decir porque no había una diferencia tan clara entre estos grupos y sus prácticas. Salvo, claro, en su sumisión al gobierno central, que no ponía en peligro el monopolio de la violencia nacional que exigen los gobiernos desde el siglo XIX.

Esta autoridad que el gobierno les proporcionaba a los Rurales les permitía practicar una bárbara justicia sumaria que fue la segunda causa del fin del bandidaje de mitad de siglo. El saltarse con semejante brutalidad las garantías legales del momento era toda una tradición en la lucha contra el bandidaje y una costumbre que llegó a América con los españoles. Recordemos que la famosa Santa Hermandad castellana, que también se creó para acabar con los forajidos, fue célebre por sus ejecuciones sumarísimas. Y recordemos que también las empleó el tribunal de la Acordada, que funcionó en Nueva España durante el siglo XVIII y que tenía facultad para perseguir, capturar y ejecutar criminales, sin jurisdicción definida y casi con carta blanca (MacLachlan, 1976; Vanderwood, 1992: 18-19). Los liberales del siglo siguiente eran conscientes de esta tradición colonial, pues recordemos que Altamirano evoca la Acordada y sus ejecuciones en el capítulo XXIII de El Zarco. Tanto así que los gobiernos mexicanos del XIX acumularon numerosas leyes ampliando su facultad para emplear procedimientos sumarísimos, especialmente ideados para combatir el bandidaje. Esta práctica llevó, en época del Porfiriato, a lo que Chris Frazer (2006: 55) llamó un «authoritarian state adorned with liberal and republican values», lo que parece una apta definición del régimen. También propició que estos métodos autoritarios se generalizaran y afectaran el modo de gobernar el país. Como señala el propio Frazer (2006: 51), Juárez gobernó con poderes especiales durante casi todo su mandato (excepto 57 días), suspendiendo las garantías constitucionales en nueve ocasiones. El proceso no podía menos que levantar polémica entre algunos liberales. Altamirano entró de lleno en ella en los periódicos y, probablemente, con El Zarco, como veremos al tratar el personaje de Chagollán en esta Introducción. Controvertidas o no, estas prácticas y los Rurales fueron minando el poder de los bandidos hasta llegar a reducirlo considerablemente.

Por último, la actuación organizada —pero independiente del gobierno— de grupos de ciudadanos también contribuyó a acabar con bandidos como los plateados. En este fenómeno del «vigilantismo» destacaron unas comunidades indígenas de Morelos conocidas como «pueblos heroicos» (Barreto, 2007: 126-127), que se negaron a negociar con los plateados y a dejarles entrar en sus poblaciones, y que les hicieron, por así decirlo, la guerra. Robles (Los plateados,