Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Landarzt Edgar Brix

- Sprache: Deutsch

Wie ein Albtraum beginnt das Jahr 1965 in Wickenrode. Kurz nach einem tragischen Grubenunglück geschieht ein weiterer Unfall im Unglücksstollen. Zur gleichen Zeit buddelt ein Hund menschliche Knochen im nahen Hirschhagen aus. Und egal was Edgar anfängt, er läuft immer wieder dem Journalisten Eugen Bock in die Arme. Alles nur eine Anhäufung von Zufällen? Albrecht Schneider weiß es besser. Aber er hat jemandem versprochen zu schweigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

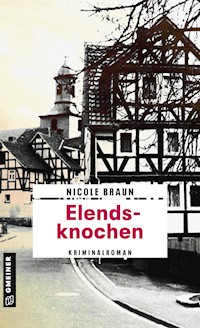

Nicole Braun

Elendsknochen

Der dritte Fall für Edgar Brix

Zum Buch

Eiszeit Eisig beginnt das Jahr 1965 in Wickenrode: Ein Unglück im Braunkohlebergwerk am Hirschberg fordert Todesopfer. Tage später verunglückt der Sohn eines getöteten Bergmanns in dem eingestürzten Stollen. Was er dort gesucht hat, verrät er nicht. Zur gleichen Zeit werden auf einem Grundstück in Hirschhagen menschliche Knochen gefunden. Und egal was Edgar anfängt, er läuft immer wieder dem Journalisten Eugen Bock in die Arme. Alles nur eine Anhäufung von Zufällen? Albrecht Schneider weiß es besser. Aber er hat jemandem versprochen, zu schweigen. Vor lauter Geheimniskrämerei merkt er gar nicht, dass auch Edgar Brix nicht mit der ganzen Wahrheit rausrückt. Doch der muss erst mal verdauen, dass die neuen Erkenntnisse über den mysteriösen Toten vom Sommer längst vergessen geglaubtes Unheil wieder heraufbeschwören.

Nicole Braun wurde 1973 in Kassel geboren und ist beruflich schon in einige Rollen geschlüpft: Tischlerin, Dozentin oder Betriebswirtin. Die Liebe zum Schreiben hat alles überdauert. Die Autorin lebt in der geschichtsträchtigen Region zwischen Meißner und Kaufunger Wald und selbstverständlich spielen auch ihre Krimis vor dieser märchenhaften Kulisse. Dort durchstreift sie mit ihren Hunden den Wald, auf der Suche nach Inspiration für mörderische Geschichten und düstere Tatorte. Wenn sie nicht an einem Krimi arbeitet, gibt sie Workshops für kreatives Schreiben und singt als Frontfrau einer Coverband.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © http://wiki-commons.genealogy.net/Datei:Wickenrode_Dorfstraße.JPG

ISBN 978-3-8392-5786-9

Vorbemerkung

Elendsknochen (sprich: »Ählendsgnorren«)

Nordhessisch für: elender, übler Mensch

Hirschhagen, Frühjahr 1946

»Verdammich! Ich glaub, ich honn emme umgebracht!«

Jonah Helferich hörte das Gebrüll durch das Knattern des Pritschenwagens. Im Kegel der Scheinwerfer sah er, wie sein Sohn Roland mit dem Gewehrkolben den regungslosen Körper am Boden anstupste.

Helferich stellte den Motor ab, ließ das Standlicht an, sprang aus dem Fahrerhaus und ging langsam auf die beiden zu.

Der Vollmond strahlte auf das bleiche Gesicht eines amerikanischen Soldaten, der seltsam verkrümmt auf der Wiese lag und in den Nachthimmel starrte.

Helferich ließ den Blick schweifen, um sicherzugehen, dass aus der Hecke nicht noch ein GI unangekündigt hervorsprang. Alles blieb ruhig. Gott sei Dank eine Atempause, um die Situation erst einmal zu verdauen.

Außerhalb des Scheinwerferkegels zeichnete der Vollmond die Landschaft in verwaschenes Grau. Lediglich ein paar nahe gelegene Betonbauten ragten als bedrohliche dunkle Schatten in den Nachthimmel. In der Ferne heulte ein Hund; weit genug entfernt, um zum Problem werden zu können.

Helferich nahm seinem Sohn die Karbidlampe aus der Hand und leuchtete dem Mann am Boden ins Gesicht. Ein junger Kerl, kaum älter als Roland. Er fasste dem Soldaten an den Hals. Kein Puls. Dann bückte er sich und hielt das Ohr ganz nah an den Mund des Amerikaners. Keine Atemzüge.

Er sah seinen Sohn an. »Warum host’n den erschossen?«

»Hä stand plötzlich da. Wie aussem Nix. Ich wollt ja nit schießen. Aber dann isses einfach passiert.«

»Junge, Junge, Junge. Un was machen mer nu?« Der Alte kratzte sich am Hinterkopf. Diesen Abend hatte er sich anders vorgestellt. Unzählige Nächte war er mit Roland hier rausgefahren, und nie begegnete ihnen eine Menschenseele; erst recht keine Soldaten. Die blieben in der Dunkelheit lieber in ihren Quartieren und ließen die Spechte gewähren, die sich mit dem Bolzenschneider mitnahmen, was niemand mehr brauchte. Das Gelände sah ohnehin aus, als sei der Krieg noch in vollem Gange. Wen kümmerte es schon, dass ein paar Stangen rostiger Stahl abhandenkamen. Die Amis hatten versucht, einige von den Produktionsgebäuden zu sprengen, doch der mit deutschem Kruppstahl durchsetzte Beton hatte nicht mal gewackelt. Jetzt guckte hier und da die Armierung aus den Wänden. Wenn sie Glück hatten, fanden sie in einem Graben noch das eine oder andere Stück, das mehr als Schrottwert besaß und sich gut verkaufen ließ.

Heute hatten sie Pech. Zwar lag schon eine feine Ausbeute auf der Pritsche, aber leider auch ein toter US-Soldat davor.

Jonah Helferich überlegte. Das hier war keine der üblichen Patrouillerouten. Es würde vermutlich eine Weile dauern, bis seine Einheit ihn hier fände. Doch dann wäre dieser Teil des Fabrikgeländes für Schrottfahrten verbrannt. Dann würde es überall von Uniformierten wimmeln.

»Du Idiot«, sagte er zu dem toten Soldaten am Boden, »warum mussteste dich ussgerechnet hierhin verirren?« Er knuffte seinen Sohn mit der Faust an die Schulter. »Haste ne fixe Idee, was mer jetze mit dem anstellen? Du bist doch an dem Schlamassel schuld. Jetzt lass dir gefälligst au was infallen.«

Roland schaute bedröppelt drein. Von dem war keine Hilfe zu erwarten.

Helferich gab es ja nicht gerne zu, aber der Roland war nun mal keine besonders helle Leuchte. Dass man ihn im Bergwerk angestellt hatte, war harte Überzeugungsarbeit gewesen. Und die paar Groschen, die er mit Förderbänder schmieren, Loren reinigen und in der Schmiede helfen verdiente, machten den Kohl auch nicht fett. Helferich konnte sich weiß Gott angenehmere Sachen vorstellen, als sich in dieser gottlosen Gegend die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und jetzt noch das! Am liebsten hätte er seinen Sohn einfach mit dem toten Soldaten stehen lassen. Sollten die Amis ihn doch mitnehmen. Ein Maul weniger zu stopfen. Er seufzte. Ach was, jammern half ja auch nicht weiter.

»Hol den Schrott von der Pritsche und werf ihn da hinnen ins Gebüsch. Den holen wir später widder ab.«

Roland sah ihn an, als habe der den Verstand verloren. »Aber Vadder, der schöne Stahl!«

»Ja, der schöne Stahl. Glotz nit so blöde und mach die Pritsche frei.«

Maulend machte sich der Junge daran, den Schrott Stück für Stück im Schutz einer dichten Buchenhecke zu verstecken.

Jonah Helferich sah traurig mit an, wie die Ausbeute einer halben Nacht wieder abgeladen wurde, dann zitierte er seinen Sohn zu sich. »Du nimmst die Füße!« Er fasste den Soldaten unter den Achseln. Gemeinsam trugen sie den schlaffen Körper bis zum Wagen und wuchteten ihn mit Anlauf auf die Pritsche.

»Wos hoste’n mit dem vor?«

»Das lass mal minne Sorge sinn. Bekümmer du dich lieber drum, dass heute Nacht nit noch einer sterben tut.« Jonah Helferich ging zu der Stelle zurück, an der der Soldat gelegen hatte. »Starte mal den Wagen!« Er wartete, bis Roland den Motor angelassen hatte und die Scheinwerfer mit voller Leistung aufleuchteten. Dann untersuchte er das platt gedrückte Gras. Er wischte mit dem Fuß darüber, um die Halme wieder aufzustellen. Wenn es einen Blutfleck gab, war der bereits im Erdreich versickert, zumindest konnte er in der Dunkelheit keinen erkennen. Was er auch nicht entdecken konnte, war die Waffe des Soldaten. Er kniete sich hin und tastete die nähere Umgebung ab. Seine Hand glitt ins Leere. Dann ging er zum Wagen und rief durch das Fenster: »Host du ne Waffe bei emme gesehen?«

Zu seinem Entsetzen sah er, wie Roland den Kopf schüttelte.

»Du host den erschossen, obwohl der unbewaffnet war? Du …«, er suchte nach dem passenden Schimpfwort, »du selten blöder Windbüddel, du!«

»Aber Vadder …!«

»Ach, nix Vadder. Bei dir is doch wirklich Hopfen und Malz verloren. Und jetzt sieh zu, dass mer hier wegkommen, bevor sich noch ein unbewaffneter Soldat hierher verirrt und womöchlich uf tragische Weise ums Leben kimmet.«

Roland setzte einige Meter mit dem Wagen zurück, dann nahm er den Weg, den sie gekommen waren. Sie vermieden die öffentlichen Straßen und folgten den Schleichwegen durch die Wälder bis nach Wickenrode. Auf der Höhe des Sandberges ließen sie den Wald hinter sich.

Roland Helferich wollte Richtung Dorfmitte abbiegen, als ihn sein Vater stoppte. »Doch nit nach Hause! Wir bringen den ins Bergwerk. Ich honn da so ne Idee.«

Roland lenkte den Wagen rechts in einen Feldweg. Bevor sie das Bergwerksgelände auf dem Hirschberg erreicht hatten, wies Jonah Helferich ihn an, die Fahrzeugbeleuchtung abzustellen. Er sprang aus dem Führerhaus und schritt mit der Karbidleuchte voran, während er seinem Sohn winkte, ihm in Schrittgeschwindigkeit zu folgen.

Vorsichtig nahm er lauschend Meter um Meter, doch das Gelände lag still und friedlich in der Dunkelheit. Er öffnete eine Schranke und wartete, bis der Wagen sie passiert hatte. Er lief weiter vor dem Pritschenwagen her, der ihm auf dem Fuß folgte. Endlich gelangte der Stollen in Sichtweite. Den Rest des Weges konnten sie zu Fuß zurücklegen.

»Wir bringen den in den stillgelegten Lettenstollen. Der wird in den nächsten Tagen onnehin zugemauert. Und schon kräht kinn Hahn mehr danach«, klärte Jonah Helferich seinen Sohn über das Ziel ihres ungeplanten Ausfluges auf.

»Aber die werd’n den Stollen doch noch mal begehen, bevor die den dichte machen.«

»Klar, aber mir legen den Doten ganz weit hinnen ab. Do hinten traut sich kinner rinn, wegen den schlechten Wettern.«

Roland schien nicht glücklich mit der Wahl seines Vaters, hob an, etwas zu entgegnen, doch ein böser Blick reichte, und er hielt den Mund.

»Du wartest hier, ich mach erschdemoh das Gitter uff.« Helferich ging im Schein der Leuchte zum Stollenmund.

Er hatte selber noch in dem alten Lettenstollen gearbeitet. Nichts als wenig einträgliches Lehmgestein. Schon seit Jahren war dort nicht mehr genug zu holen, als dass sich der Aufwand des Förderns lohnte. Obendrein lauerte im Innern gefährliches Gas. Aus Sicherheitsgründen hatte man entschieden, den ausgedienten Stollen in einigen Tagen zuzumauern. Helferich erschien es wie eine Fügung: Einen besseren Platz, um etwas verschwinden zu lassen, konnte man sich gar nicht wünschen.

Die Gittertür vor dem Stollenmund war mit einem Vorhängeschloss gesichert, doch das stellte kein Problem dar. Er holte den Dietrich aus der Hosentasche und fummelte im Schein der Karbidlampe so lange mit dem Eisenhaken im Schloss, bis der Bügel sich löste. Dann ging er zum Wagen zurück, in dem sein Sohn wie festgewachsen saß.

»Los jetze! Das Gitter is uff.« Er zerrte ihn am Jackenärmel aus dem Fahrerhaus bis zur Ladefläche.

Gemeinsam zogen sie den Soldaten in der gleichen Art herunter, wie er oben gelandet war. Jonah Helferich packte den Toten unter den Achseln. Roland wankte vorneweg mit den Beinen unter je einem Arm. Im Schein der Grubenlampe, die sich der alte Helferich umgehängt hatte, fanden sie den Stollenmund. Das Gitter quietschte laut, als sie es aufdrückten. Sie warteten einen Moment ab, um sicherzugehen, dass sie unbemerkt geblieben waren. Dann verschwanden sie mit der Leiche in der Tiefe des Berges.

Helferich kannte sich in dem Stollen aus wie in seiner Westentasche. Kaum 20 Minuten später standen sie wieder vor dem Eingang. Zufrieden drückte der Alte das Gitter zu. Selbst wenn die den Stollen noch einmal begehen sollten: Der Soldat lag gut versteckt in einem Totarm, den sicher niemand mehr betreten würde.

»Geh schon mal vor zum Auto, ich mach derweil das Tor zu.«

Roland schaute erleichtert drein und trollte sich hastig.

Helferich wartete ab, bis er weg war, dann schob er das Gitter in den Anschlag. Er wollte gerade das Schloss einhängen, als in unmittelbarer Nähe Stimmen auftauchten. Ihm blieb nicht viel Zeit nachzudenken, denn die Stimmen kamen näher. Er ließ das Schloss in die Jackentasche fallen, löschte die Karbidlampe und stolperte hektisch in die Deckung des Haufens Ziegelsteine, mit denen der Stolleneingang verschlossen werden sollte. Hoffentlich bleibt der Junge beim Auto, dachte er. So wie er den Unglücksraben von Sohn kannte, platzte der auch noch in diese Situation rein und alles flog auf.

Helferich lauschte. Da hatten zwei Streit. Unüberhörbar schossen Worte hin und her wie Pistolenkugeln. Die Unterhaltung nahm an Lautstärke zu. Und an Wut. Da die beiden Männer mit sich selber beschäftigt waren, riskierte er einen Blick auf die Streithammel. Keiner von ihnen bemerkte, dass hinter dem Ziegelstapel ein Kopf hervorlugte. Leider konnte er im fahlen Mondlicht lediglich zwei Schatten ausmachen.

»Wenn du nicht die Finger von ihr lässt, bring ich dich um, das schwör ich dir!«

Die Worte hallten laut und deutlich durch die Nacht. Helferich grinste. Es ging wohl um eine Frau. Nun ja, das war schon mal einen ordentlichen Streit wert.

»Sie hat dich nie geliebt. Geheiratet hat sie dich doch nur, weil ihr Vater das so wollte. Wenn sie noch mal die Wahl hätte …«

ZACK!

Helferich gefror das Grinsen auf den Lippen. Einer der beiden Schatten war wie ein Stein zu Boden gegangen, der andere stand wie ein Racheengel darüber. Er streckte etwas in die Luft, was wie eine Brechstange aussah.

Helferich hielt den Atem an. Am liebsten wäre er davongelaufen, doch jetzt konnte er unmöglich hier weg. Obwohl seine Neugier urplötzlich verflogen war, verfolgte er gebannt, wie der Mann mit dem Eisen in der Hand sich über den anderen beugte und genau dasselbe tat wie er kurz zuvor mit dem Soldaten. Er senkte das Ohr nah an das Gesicht und stupste den Körper am Boden mit dem Zeigefinger an die Schulter. Dann stand der Mann wieder auf, warf die Eisenstange weg, die mit einem dumpfen Schlag direkt neben Helferich im Gras landete, stemmte die Hände in die Hüften und sah sich um.

Der wird doch nicht etwa …, dachte Helferich.

Doch. Der Mann ging zu dem Gitter, gluckste, als er feststellte, dass es unverschlossen war, und öffnete es.

Das Quietschen verursachte Helferich eine Gänsehaut. Er fühlte das Schloss in der Jackentasche kalt und schwer. Jetzt war der schöne Plan zum Teufel. Noch eine Leiche im selben Stollen. Wenn das kein Fingerzeig von oben war, dass seine schlaue Idee eben doch nicht so schlau war, wie er geglaubt hatte.

Er beobachtete, wie der Mann den leblosen Körper in den Stollenmund schleifte und bald darauf wieder im Mondschein auftauchte.

Weit kann er den nicht da reingebracht haben, dachte Helferich. Dafür war er viel zu kurz drin. Und ganz ohne Beleuchtung.

Er zog den Kopf zurück und drückte sich hinter den Ziegelstapel. Dann hörte er Schritte. Er biss die Zähne aufeinander. Dieser Kerl fackelte nicht lange, das war klar. Er war jetzt keinen Meter weit weg. Ein Schatten bückte sich direkt neben dem Stapel und hob das weggeworfene Eisen auf. Helferich konnte den Haarschopf des Mannes sehen, aber das Gesicht blieb im Dunkeln. Seine Finger krampften sich in den Jackenstoff. Er presste die Augen zusammen und erwartete den unvermeidlichen Hieb.

Die Schritte entfernten sich wieder. Nicht hastig, sondern in aller Ruhe, so als sei es das Natürlichste auf der Welt, einen Menschen zu erschlagen, um anschließend zur Tagesordnung überzugehen.

Helferich spürte seine Hose, feucht und warm. Jetzt hatte er sich glatt eingenässt wie ein Pennäler. Und was nun? Mit nasser Buxe und schlotternden Knien? Er bemühte sich, einen klaren Kopf zu behalten, doch hinter seiner Stirn herrschte wildes Durcheinander. Der Kerl würde zurückkommen. Der konnte unmöglich die Leiche so nah am Stollenmund liegen lassen, wenn er verhindern wollte, dass man sie fände. Hundertprozentig würde er wiederkehren. Und wenn er genauso schlau war wie Helferich und die Leiche in den Totarm zerrte?

Er sah zum Himmel. Der liebe Gott wollte ihm wohl mitteilen, dass er ordentlich böse mit Jonah Helferich war. Anders war dieser Schlamassel kaum zu erklären. »Was soll ich dann jetze tun?«, wisperte er.

»Wieso?«

Helferich blieb das Herz stehen. Neben ihm war Roland aufgetaucht. »Biste wohl stille! Ich honn dir doch gesprochen, du sollst beim Auto bleiben!«

»Ich honn ja gewartet. Aber nachdem du nit gekommen bist, dachte ich …«

»Du sollst nit denken, du sollst tun, was man dir spricht. So und jetze: Abmarsch!« Helferich war aufgesprungen und trieb Roland wie unwilliges Vieh vor sich her. Erst mal den Unglücksraben von Sohn von hier wegbringen, trockene Wäsche anziehen und dann nachdenken. Nein, falsch: Erst einen Schnaps und dann nachdenken.

»Dinne Hose is ganz nass, Vadder.«

»Mach kinn dummes Geschwätze. Geh!« Helferich sah sich noch einmal um. Der Kerl mit der Eisenstange blieb in der Dunkelheit verschwunden. Er warf den Kopf in den Nacken und schaute in den schwarzen Himmel. Heute Nacht würde er das erste Mal seit Jahren mal wieder ein Gebet sprechen. Ein langes Gebet.

Hirschhagen, Februar 1965

In solchen Vollmondnächten verschwand der Köter gerne mal durch irgendein Schlupfloch in den Wald und trieb weiß der Himmel was.

Waldemar Kruszki ging am Zaun auf und ab und brüllte: »Lenin! LENIN! Kommst du hierher, du Dreckstöle!«

Doch Lenin kam nicht.

Kruszki steckte sich eine russische Zigarette ohne Filter an und stapfte durch den kniehohen Schnee. Dieser Winter weckte Erinnerungen an die sibirische Heimat. Vielleicht fühlte er sich deshalb im hintersten Zipfel Nordhessens so geborgen wie in der unendlichen Einöde jenseits des Urals. Vielleicht aber auch nur, weil man ihn hier in Ruhe ließ. Auf das Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik verirrte sich niemand, der blöde Fragen stellte. Die Nachbarschaft lag weit verstreut, und hier hackte eine Krähe der anderen kein Auge aus.

Die verlassenen Produktionsgebäude boten alles, was Kruszki sich wünschen konnte: Abgeschiedene Alleinlage, weitläufige Grundstücke mit dichtem Baumbestand, unzerstörbare Bausubstanz, gute Anbindung. Oder, wie die braven Bürger es auszudrücken pflegten: Der perfekte Ort, wenn man Dreck am Stecken hatte und lieber allein blieb. Ersteres traf mit Sicherheit auf Waldemar Kruszki zu, für Letzteres hatte er Lenin. Kruszki hatte ihm beigebracht, schön die Zähne zu fletschen und zu knurren, sobald sich jemand dem Grundstück näherte, dabei war der bullige Rüde im Grunde lammfromm und eine treue Seele. Bis auf diese Nächte, in denen der Vollmond auf den Wald schien, als sei am Himmel eine Lampe angeschaltet worden; dann vergaß er seine deutsche Schäferhundtreue, und die kaukasischen Triebe gingen mit ihm durch.

Das hatte er nun davon, sich auf einem Flohmarkt so eine Promenadenmischung andrehen zu lassen, dachte Kruszki. Er schnippte die Kippe in den Schnee, wo sie zischend verschwand.

»Lenin! Leeenin!« Er brüllte, so laut es die wodkageplagten Stimmbänder hergaben. Der nächste Nachbar war viel zu weit entfernt, als dass sein Rufen ein menschliches Ohr erreichte, gleichzeitig hätte er eine Wette darauf abgeschlossen, dass jedes Wort glockenklar in Lenins Hundehirn ankam. Der Köter verfolgte vermutlich die Fährte eines Wildes, schubberte zwischendurch den verlausten Pelz an einer Tanne und hatte auf Durchzug geschaltet. Da konnte er brüllen, so laut er wollte; der kam erst wieder zurück, wenn der Hunger ihn trieb.

In weiter Ferne heulte ein Hund. Diese Vollmondnächte machten die Köter ganz irre. Doch das Heulen stammte nicht von Lenin. Die dunkle heisere Stimme hörte Kruszki unter Hunderten heraus. Nein, Lenin verhielt sich taktisch klug und mucksmäuschenstill, während er sich ein paar Stunden Freizeit verschaffte.

Kruszki fummelte mit Daumen und Ringfinger eine »Sobranie« aus der Jackentasche und knickte die Papphülse an der Zigarette flach. Er genoss, wie der kräftige Tabakrauch seine Lungenflügel füllte, und pustete genüsslich eine Dampfwolke aus; eine Mischung aus Rauch und warmer Atemluft, die auf klirrende Kälte stieß. Er nahm die Zigarette an die Lippen und roch an seinen Fingerspitzen. Nikotin. Und Schwefel. Der hatte sich in den Jahren wie ein neuer Körpergeruch in die Haut gefressen.

Er gab sich allergrößte Mühe, um nicht mit dem Inhalt der Fässer in Berührung zu kommen, die er in den Wald karrte, um sie dort auszukippen. Aber vermutlich hätte es einen Vollgummianzug benötigt, damit die Chemikalien nicht in jede Körperzelle eindrangen. Als Kruszki festgestellt hatte, dass seine Haare gelb wurden, hatte er sie kurzerhand abrasiert. Er fand, dass ihm eine Glatze ohnehin besser stand.

Woher das Zeug kam, das regelmäßig in Chargen zu je zehn Fässern vor seiner Haustür abgeladen wurde, interessierte ihn nicht. Er hatte sich abgewöhnt, Fragen zu stellen. Es kam halt von irgendwo, wo man es nicht ohne Probleme loswurde, und Kruszki war gerne behilflich. Er blieb wie vereinbart im Haus, wenn die leeren Fässer üblicherweise nachts gegen volle ausgetauscht wurden. Er wusste nichts über die Lastwagen und die Personen, die lieferten, und konnte folglich auch niemandem etwas verraten. Im Gegenzug wohnte er kostenlos und holte einmal im Monat einen Umschlag mit Geld aus dem Briefkasten.

Niemals dumme Fragen zu stellen, hatte sich nicht nur als hilfreich erwiesen; so hatte er die Rote Armee überlebt. Hatte Befehle ausgeführt, für die sich die meisten Soldaten den Rest ihres Lebens in Grund und Boden schämten. Kruszki fand das unnötig. Jede Zeit forderte ihre Menschen, und der Krieg brauchte eben solche, die taten, was notwendig war, und sich dumme Fragen verkniffen. Diese Kruszki-Philosphie hatte ihm die Haut gerettet, und bei der erstbesten Gelegenheit war er desertiert. Hatte sich bis Berlin durchgeschlagen und war in der Großstadt untergetaucht. Einige Jahre später schwamm er in der Masse der Vertriebenen mit nach Westen und landete an diesem wunderbaren Ort. In der Tasche einen Pass, der ihn als deutschstämmigen Russen auswies, und vergessen waren all die Kriegsverbrechen, an denen er möglicherweise beteiligt gewesen war: Kruszki-Philosophie.

Im Augenblick half jedoch alle Philosophie nicht weiter. Er würde das blöde Mistvieh erschlagen, wenn der ihn noch länger hier draußen in der Kälte herumstapfen ließ. »LEEENIN!« Er steckte sich zwei Finger in den Mund, schmeckte das bittere Nikotin und den Schwefel, schluckte den fiesen Geschmack herunter und stieß einen schrillen Pfiff aus. »LENIN!«

Im Unterholz regte sich etwas. Dampfschwaden kündigten das Erscheinen des Rüden an, bevor er sich aus der Schneedecke schälte, in die er eine Furt gewalzt hatte.

Lenin hechelte, als habe er den Wald mehrmals im Dauerlauf durchquert. Im Maul steckte ein Knochen, und hinten wischte der Schwanz aufgeregt einen Halbkreis. Es schien ihm egal zu sein, dass sich um die rechte Vorderpfote der Schnee blutrot zu färben begann.

Das gefiel Kruszki gar nicht. Jetzt hatte der Köter vielleicht eine Blutspur durch den halben Wald geschleppt. So was konnte er gar nicht gebrauchen. Die aufkeimende Wut verrauchte noch in der gleichen Sekunde, in der er bemerkte, dass die Blutung nicht nachließ.

Er fasste den Hund im Nackenfell und zerrte ihn aus dem Schnee bis unter das Vordach des Geräteschuppens. Lenin knurrte, als er sich dem Knochen in seinem Maul näherte, doch Kruszki beruhigte ihn: »Ich nehm dir den nich weg. Lass ma gucken.«

Als ob der Hund ihn verstanden hätte, legte er sich hin, bearbeitete mit den Zähnen krachend den Knochen und streckte die lädierte Pfote aus.

Selbst im hellen Mondschein war die Verletzung schwer auszumachen; es blutete höllisch.

Kruszki ging ins Haus, nahm die Taschenlampe vom Stapel mit den Heften voller dickbusiger Frauen und riss ein altes Unterhemd in schmale Streifen.

Als er zu seinem Hund zurückkehrte, zermalmte der immer noch genüsslich den Knochen. Kruszki packte mit einer Handvoll Schnee die Pfote ein und wartete, bis die Blutung nachließ. Dann wischte er mit frischem Schnee das restliche Blut ab. Ganze Arbeit! Wo eine Kralle gewesen war, klaffte nun ein blutiges Loch. Der gefrorene Boden hatte offensichtlich Widerstand geleistet, aber nicht genug, um Lenin die Beute zu verleiden. Der Rüde war nun mal ein harter Kerl. Mit der lädierten Pfote würde er ein paar Tage humpeln und spätestens beim nächsten Vollmond wieder auf Beutezug sein.

Kruszki packte noch einmal Schnee um die Pfote, bis er sicher sein konnte, dass sie gut betäubt und halbwegs von Dreck befreit war. Dann wickelte er die Streifen von dem Unterhemd zu einem dicken Verband. Mal sehen, wie lange das hält, dachte er ohne allzu viel Zuversicht.

Jetzt, wo Lenin versorgt war, blieb Zeit, sich mit dessen heißgeliebter Beute zu beschäftigen. Der Knochen sah irgendwie seltsam aus. Zu lang für einen Wildschweinknochen, zu kurz für einen Hirschknochen und zu schlank für einen Rinderknochen. Kruszki schluckte. Als ehemaliger Rotarmist erkannte er einen Menschenknochen, wenn er einen sah. Das war einer. Vermutlich der Oberschenkelknochen. Er stieß einige leise Flüche auf Russisch aus – er fluchte immer auf Russisch, weil er fand, dass sich diese Sprache einfach viel besser dazu eignete. Dann dachte er auf Deutsch nach, weil er in Deutsch viel besser komplizierte Gedankengänge sortieren konnte. Was mochte das bloß bedeuten? Sicher, man hatte hin und wieder gerüchteweise davon gehört, dass es Erschießungen auf dem Gelände der Sprengstofffabrik gegeben hatte. Aber man hatte nie Leichen gefunden. Und ausgerechnet jetzt, nach so vielen Jahren, sollte Lenin womöglich auf ein Grab gestoßen sein? Das käme einer Katastrophe gleich. Nicht auszudenken, wenn es hier plötzlich von Menschen wimmelte. Dann konnte er einpacken. Es war ja schon schlimm genug, dass seit einigen Wochen andauernd Berichte in der Presse auftauchten, nachdem dieser Quacksalber aus Wickenrode unnötig Wirbel veranstaltet hatte. Und alles wegen einer Verrückten. Doch die war Geschichte, und nach dem gezielten Wurf eines Steines samt Drohbrief in die Praxisscheiben des Arztes war es auch um den wieder ruhiger geworden. Und jetzt das! Womöglich den ganzen Ärger umsonst in Kauf genommen, falls Lenins Fund die Runde machte.

Es war keine gute Idee, nachts hier im Wald herumzustromern. Wenn man in einem der wahllos angelegten unterirdischen Bunker verschwand, fand einen niemand mehr, bevor man so aussah wie der Kerl, den Lenin ausgebuddelt hatte. Trotzdem schnappte er sich fluchend die Taschenlampe.

Kurz kam ihm in den Sinn, dass es sich bei dem ehemaligen Besitzer des Knochens um einen von den verrückten Geschichtsforschern handeln könnte, die er manchmal beim »Pilzesuchen« im Wald erwischte. Dann würde es hier bald von Suchtrupps wimmeln. Allerdings hatte diesen Toten lange Zeit niemand vermisst, warum also jetzt?

Er holte die Pelzmütze und die dicken Handschuhe aus dem Haus. Die überflüssigen Handschuhfinger an der rechten Hand hatte er irgendwann abgeschnitten, weil die nur unnütz rumschlabberten. Die Löcher hatte er mit Klebeband verschlossen, damit keine Feuchtigkeit eindrang.

Er ging zum Schuppen. »Du bleibst hier und passt auf! Und wehe, du bewegst deinen verlausten Pelz auch nur einen Meter vonne Stelle, dann mach ich mir ne neue Mütze aus dich!«

Lenin guckte kurz reuevoll und widmete sich wieder dem Knochen.

Kruszki überlegte einen Augenblick, ob es angebracht sei, ihn weiter darauf rumkauen zu lassen. Er warf einen Blick auf die zwei Reihen riesiger Reißzähne und entschied, dass der Hund sich die Beute redlich verdient hatte.

Lenins Spur zu folgen, war nicht sonderlich schwer. Der dicke Hundeleib hatte eine Furt in den Schnee gewalzt und diese obendrein mit Blut markiert. Er hatte sich dicht am Zaun durch das Buschwerk bewegt, das den Hektar Land vor neugierigen Blicken schützte.

Kruszki kämpfte sich fluchend durch das Gestrüpp. Nach 100 Metern am Zaun entlang bog Lenins Spur zu seiner Enttäuschung nicht durch ein Loch im Geflecht vom Gelände ab, sondern lief schnurstracks auf die Wiese hinter den Schuppen zu. Das Gekrieche durch das Gebüsch hätte er sich sparen können. Als er den Ursprung der Fährte erreicht hatte, stand er inmitten einer brachen Fläche, von der er sich in der Regel fernhielt; im Sommer wuchsen hier die Brennnesseln hüfthoch. Jetzt war das alles unter der Schneedecke verschwunden, und er starrte auf das, was Lenin im Beuterausch angerichtet hatte. Es sah aus, als habe ein Massaker stattgefunden. Der Boden aufgewühlt wie von einer Rotte Wildschweinen, und der Schnee ringsum war dreckig von Erde und rot von Lenins Blut.

Kruszki leuchtete mit der Taschenlampe in die aufgeworfene Grube. Wie kam denn der verrückte Hund ausgerechnet im tiefsten Winter dazu, hier einen Knochen auszubuddeln? Ihm kam ein hoffnungsvoller Gedanke: Vielleicht handelte es sich um ein Fundstück, das Lenin ganz woanders erbeutet und es hier für schlechte Zeiten gebunkert hatte. Die Hoffnung löste sich in Luft auf, als Kruszki einen Beckenknochen aus der Scholle staken sah. Die Bissspuren verrieten, dass der Hund sich an dem auch schon versucht hatte. Das schaufelförmige Becken hatte sich wohl nicht so leicht aus der gefrorenen Erde lösen lassen, folglich hatte Lenin sich mit dem Oberschenkelknochen begnügt.

Er starrte angestrengt nachdenkend auf den Knochen, als seine Taschenlampe zu flackern begann. Heute Nacht richtete er hier kaum noch etwas aus.

Im zitternden Schein der Lampe nahm er dieses Mal nicht den Umweg durch das Unterholz, sondern den direkten Weg an dem Schuppen vorbei bis zu der Stelle, wo Lenin zufrieden auf der Seite lag und brummte. Zwischen den Pfoten hielt er die Reste des Knochens.

»Da hast du uns ja was Schönes eingebrockt.«

Lenin hob müde den Kopf und gähnte ausgiebig.

Ohne Spitzhacke und Muskelkraft wäre da kaum etwas zu bewerkstelligen, und im Mondschein den Totengräber zu geben, war genau das Letzte, worauf Kruszki Lust hatte. Wer wusste denn, wie lange der Kerl da bereits lag, da machte jetzt eine Nacht mehr oder weniger auch nichts aus.

»Du schläfst im Schuppen, damit du nich noch mehr Unheil anrichten tust«, klärte er den Hund auf, der sich in aller Gemütsruhe erhob und in die Bretterbude humpelte.

Kruszki schob hinter Lenin die Tür zu und hängte das Schloss lose in den Bügel. Dann ging er zu seinem Betonbungalow, klopfte die Stiefel an der Hauswand ab und freute sich darüber, dass die dicken Wände die Wärme des Ofens gehalten hatten, während er draußen gewesen war. Sofort begannen die Finger an zu kribbeln, und Nadelstiche piksten ihn ins Gesicht. Jetzt noch einen Wodka, damit es innen drin auch wohlig wird, dachte er und schlurfte in sein improvisiertes Wohn- und Schlafzimmer mit Küchenofen. Das Mobiliar, eine zusammengewürfelte Mischung aus Sperrmüll, deckte sich hervorragend mit Kruszkis Vorstellung von Gemütlichkeit.

Er goss ein altes Senfglas randvoll mit Wodka, zündete eine Zigarette an und streckte sich auf dem fadenscheinigen braunen Cordsofa aus.

Keine Frage, die Sache mit dem Skelett war ein völlig unnötiges Ärgernis, aber das brachte einen Waldemar Kruszki nur kurz aus dem Tritt. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, dachte er und kippte sich den Wodka in den Schlund.

Wickenrode, Donnerstag, der 11. März 1965

Edgar Brix rieb mit dem Zeigefinger einen Kreis in die Puderzuckerschicht, die der Frost über Nacht auf das Küchenfenster gestreut hatte. Er linste durch das Loch, doch es beschlug, kaum, dass sich sein Atem auf der eiskalten Glasscheibe niederschlug. Er hauchte in die Hände und knetete sie, dann warf er die Arme um den Körper und hüpfte ein paarmal auf der Stelle. Es dauerte jetzt jeden Morgen länger, bis man das Haus mit viel gutem Willen als wohnlich bezeichnen konnte.

Seit Anfang des Jahres öffnete Edgar die Praxis eine Stunde später. Die Patienten in einem Kühlschrank warten zu lassen, war schon mehr als unhöflich. Und von einem mit Bronchitis zu verlangen, in der Eiseskälte den Oberkörper freizumachen, ging gar nicht.

Heute Morgen bollerte der Ofen, was das Zeug hielt, und das Häuschen würde bald auf Temperatur sein. Sicher könnte er nachts aufstehen und Briketts nachlegen, doch Edgar Brix sorgte sich, dass ihm die Vorräte ausgingen. Lukas Söder hatte Wort gehalten und rechtzeitig, bevor an eine Lieferung nicht mehr zu denken war, den Schuppen am Arzthaus befüllt. Das war im Dezember gewesen. Mitte Februar hatte Tauwetter die Hoffnung auf Frühling genährt, aber schon nach zwei Wochen setzten erneut heftige Schneefälle ein. Jetzt war bereits März und die Berge türmten sich immer noch entlang der Gassen; so manche war kaum noch befahrbar. Wenn Edgar einen Blick aus dem eisfreien Guckloch im Küchenfenster warf, schaute er vor eine mannshohe weiße Mauer. Mindestens dreimal am Tag bemühte er sich, die Eingänge zum Grundstück freizuschaufeln, doch häufig war schon eine Stunde später die ganze Mühe umsonst gewesen.

Heute schob er das Schneeschippen auf, bis der Ofen das Haus wohlig aufgewärmt hatte. Er freute sich darauf, nach getaner Arbeit, eine dampfende Tasse Kaffee zwischen den Händen rotierend, den Blick über die verschneiten Hänge aus dem rückwärtigen Wohnzimmerfenster schweifen zu lassen. Danach würde er in aller Ruhe die Praxis öffnen. So weit der Plan.

Edgar ging zum Ofen und hielt die Handflächen so dicht vor das heiße Metall, bis sie wehtaten. Er zog die Fäustlinge über, wickelte sich den kratzigen Wollschal dreimal um den Hals und packte sich in den Wintermantel. Er ärgerte sich, dass er die Stiefel nicht zuerst übergezogen hatte, weil das in dieser Verpackung einer Gymnastikübung gleichkam. Als Letztes zog er die Pelzmütze über die Ohren, die Albrecht Schneider ihm zu Weihnachten geschenkt hatte.

Ohne Albrecht wäre die Weihnachtszeit eine trübselige Angelegenheit geworden. Doch der alte Knabe hatte sich einmal mehr als wahrer Engel erwiesen. Er hatte sich danach erkundigt, ob es für Edgar in Ordnung sei, das christliche Weihnachtsritual zu feiern. Unweigerlich kehrten Erinnerungen an Edgars Kinderzeit auf dem Dorf zurück. Der achtarmige Chanukkaleuchter hatte im Wohnzimmer und ein Adventskranz in der Praxis des Vaters gestanden. Mit Sicherheit brachte ein Patient als Dankeschön eine Tanne vorbei, die mit einer Mischung aus Engeln und Münzen geschmückt wurde. Erst später verstand er, dass die Worte, die der Vater beim Entzünden der Chanukkakerzen gemurmelt hatte, kaum noch Ähnlichkeit mit dem hebräischen Text des Al HaNissim gehabt hatte.

In wenigen Monaten wäre ein Jahr vergangen seit Edgars Rückkehr. Ruhe und Abgeschiedenheit hatte er sich gewünscht; nicht mal sechs Monate später stand sein Leben erneut Kopf. Gott sei Dank gab es Albrecht, denn der alte Knabe war ihm ein echter Freund geworden.

Und es gab Fiona. Jede Begegnung zwischen ihnen schien in einer Mischung aus Peinlichkeit und absonderlichem Wohlgefühl zu versinken. Immer wenn er zu Wackelpudding wurde, behandelte sie ihn wie Luft. Und wenn er sich daraufhin zurückzog, stellte sie die seltsamsten Dinge an. Wie am vergangenen Heiligen Abend.

In ihrer leichtfüßigen Art hatte sie kurzerhand entschieden, den alleinstehenden Nachbarn Friedberg Söder samt Sohn Lukas zum Weihnachtsschmaus einzuladen.

So saß man am Heiligabend zu fünft in Albrechts eigens für diesen Anlass geheizten guten Stube. Nein – Edgar musste seine Erinnerungen korrigieren –, zu sechst hatten sie im Wohnzimmer gesessen. Der dicke Kuno hatte in einer Ecke gelegen, geschnarcht und furchtbar gefurzt. Albrecht bestand darauf, dass der junge Schäferhundrüde als Familienmitglied dabeiblieb, und so wurde kurzerhand ein Holzscheit nachgelegt, einige Krümel Duftharz verbrannt und ein Fenster geöffnet.

Sie hatten dicke Kartoffelknödel mit Rotkohl und Wildschweinbraten in sich reingeschaufelt, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit gut gefüllten Mägen und dem Brennen eines wunderbaren Obstschnapses im Hals lehnte man sich in den Sofakissen zurück und lauschte den Weihnachtsliedern aus dem Radio.

Der alte Söder öffnete den obersten Hosenknopf und ließ seinen mächtigen Bauch über den Hosenbund schwappen. Lukas Söder erklärte, dass er noch auf einen Abstecher in die Dorfkneipe gehen werde. Allen war klar, dass er sich in der rührseligen Stimmung des Weihnachtsabends beste Chancen für eine Eroberung ausrechnete.

Heiteres Geschnatter erfüllte Albrechts gute Stube. Die Fünf gaben sich redlich Mühe, mit Schenkelklopfern aus der Dorfgeschichte davon abzulenken, dass ihnen die jüngste Vergangenheit wie Bleikugeln in den Knochen steckte. Doch es war schließlich Heiligabend. Und an diesem Abend bemühten sich alle darum, nicht daran zu denken, dass Fiona nur um Haaresbreite in Albrechts Küche das Opfer einer Geiselnehmerin geworden wäre. Die gute Blume hatte diese Nacht nicht überlebt und lag in einem kalten Erdloch im Garten; statt ihrer schnarchte nun Kuno in die Kissen.

Kaum war der größte Schrecken verdaut gewesen, hatte Albrecht das komplette Innenleben seiner Küche auf links drehen lassen. Das alte Mobiliar raus, die vergilbten Wände neu verputzt, die durchgesessene Eckbank war rausgeflogen und eine von diesen modernen Küchenzeilen eingezogen. Lediglich den holzbefeuerten Herd wollte er unbedingt behalten.

Obwohl fast kein Gegenstand mehr an den muckeligen, verwohnten und zugleich urgemütlichen Raum erinnerte, machte Fiona noch immer einen großen Bogen um die Küche. Sie betrat sie nur, um eilig etwas herauszuholen oder dreckiges Geschirr auf der Spüle abzustellen. Kaum stand sie auf der Schwelle, begann ihr zierlicher Körper zu beben, als habe man sie an eine Stromquelle angeschlossen. Und da man ihr das ausgerechnet an Heiligabend nicht zumuten wollte, entwickelten sich die vier Männer zu perfekten Gentlemen und kümmerten sich um alles.

So endete dieser Weihnachtstag mit gefüllten Bäuchen und in bemüht versöhnlicher Stimmung. Die Nachbarn verabschiedeten sich, und der alte Söder taumelte betrunken über die Gasse nach Hause, während sein Sohn im Spiegel noch einmal kurz die Haarsträhnen sortierte. Bevor er voller Vorfreude den Weg Richtung »Brauborn« antrat, haute er Edgar mit einem Klaps auf die Schulter und raunte ihm zu: »Der Abend is fast rum. Jetze oder nie!«

Kaum war Lukas aus der Tür, packte Edgar seinen Mantel. »Ich muss auch los.«

Albrecht rief irgendetwas aus der Küche, das vor lauter Geschirrgeklapper nicht zu verstehen war, und Fiona begleitete Edgar vor die Tür. Da standen sie nun. Sie schaute ihn eine Weile an und verschwand dann ohne Vorwarnung im Haus. Er war schon drauf und dran zu gehen, als sie wieder auftauchte.

»Hier«, sagte sie und schwang ihm einen kratzigen Schal um den Hals. »Hab ich für dich gemacht.«

Edgar spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Den ganzen Abend lang hatte er mit einem Tütchen in der Hosentasche gespielt. Er holte es heraus. Das glänzende Papier war völlig verknautscht, und er strich es fahrig glatt. Er hielt ihr das Tütchen hin.

»Für mich?« Sie guckte ihn aus großen Augen an.

Er wackelte verlegen mit dem Kopf.

Sie nahm das Geschenk, wiegte es wie ein Vögelchen in der Handfläche und öffnete es ganz vorsichtig. Dann zog sie die Kette hervor, für die Edgar und Lukas nach Kaufungen zum Juwelier gefahren waren. Ein silbernes »F« mit einem blauen Steinchen baumelte nun an ihren Fingern. Sie stand wortlos da und guckte die Kette an.

Edgar musste seinen Beinen das Weglaufen verbieten.

Fiona gluckste freudig, dann sagte sie: »Legst du sie mir um?«

»Wieso? Äh, klar!« Edgar fragte sich, ob er schon immer so ein Idiot gewesen war. Er streifte die Handschuhe ab, klemmte sie sich zwischen die Oberschenkel und sah sich plötzlich Fionas Nacken gegenüber. Die Härchen hatten sich in der Kälte aufgestellt. Er legte ihr die Kette um und beugte sich dicht über den winzigen Verschluss. Hier duftete es himmlisch nach Maiglöckchen. Doch schon beim nächsten Wimpernschlag war der Moment vorbei.

Fiona drehte sich strahlend um und bedeckte den Anhänger auf ihrer Brust mit der Hand. »Du wärst gegangen, ohne ihn mir zu geben, nicht wahr?«, sagte sie mit einem sanften Lächeln, das für einen Augenblick allen Tumult in Edgars Kopf besänftigte. »Das ist in Ordnung. Ich kann das verstehen.« Dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen, drückte ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand hinter der Haustür.

Mit diesen warmen Gedanken im Nacken warf Edgar sich mit dem Schneeschieber bewaffnet der Kälte entgegen. Wie üblich waren die Nachbarn zeitiger dran gewesen und hatten in ihrer Not den Schnee auf den Bürgersteig vor seinem Haus geworfen, das machte jetzt doppelt Mühe. Er schwor sich – wie an jedem Morgen zuvor –, am nächsten früher anzufangen, aber insgeheim musste er über sich selber lächeln. Er schippte den pappigen Schnee in den Vorgarten, bis der Turm so hoch war, dass er den Schieber kaum noch obendrauf heben konnte. Auf der Außenseite des Schals, den er sich vor das Gesicht gezogen hatte, war der feuchte Atem gefroren. Jetzt war die Wolle hart wie ein Brett und kratzte doppelt so schlimm. Doch Fionas Kuss und ihr Maiglöckchenduft hafteten daran und machten das Kratzen erträglich.

Während Edgar so schaufelte, dachte er darüber nach, warum es ihm immer noch unmöglich erschien, Fiona um eine harmlose Verabredung zu bitten. Tanzen gehen oder in eine von den Jazzkneipen, die neuerdings in Kassel aus allen Kellern gehoben wurden. Ja, eher Jazz als Tanzen. Unter dem Schal breitete sich ein Lächeln aus, dann verschwand es wieder, als ihm einfiel, dass diese Idee an einer simplen Tatsache scheitern würde: Er würde nicht fragen. Allein die Aussicht auf Albrechts Gesichtsausdruck vereitelte jeden Gedanken daran im Ansatz. Oder schob er Albrecht als Ausrede vor? Vielleicht hatte sich die Überzeugung in ihm eingenistet, so etwas wie eine Verabredung nicht mehr verdient zu haben. Er spürte Trotz in sich aufsteigen: Wenn das Leben ihn dazu verdonnert hatte, Buße zu tun, hatte er doch wahrlich genug davon bereits abgegolten.

In dieser Sekunde brach das Geheul einer Sirene wie ein Messer durch die Stille im Ort. Edgar drückte das Kreuz durch und spähte die Straße rauf und runter. Die blieb menschenleer. Am Nachbarhaus wurde die Gardine zur Seite geschoben, das war alles. Ihm schwante nichts Gutes. Um die bösen Vorahnungen zu vertreiben, schippte er, was das Zeug hielt.

Wenige Augenblicke später bahnte sich der erste Feuerwehrwagen mit Blaulicht und Sirenengeheul den Weg durch die viel zu dicht gedrängten Schneeberge. Er fuhr eine Spur platt, die dem darauffolgenden Krankenwagen den Weg ebnete. Dann folgte noch einer mit lautem Tatütata, und noch einer.