Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

September 1913, Görbersdorf in Niederschlesien. Inmitten von Bergen steht seit einem halben Jahrhundert das erste Sanatorium für Lungenkrankheiten. Mieczysław Wojnicz, Ingenieurstudent aus Lemberg, hofft, dass eine neuartige Behandlung und die kristallklare Luft des Kurorts seine Krankheit aufhalten, wenn nicht gar heilen werden. Die Diagnose allerdings gibt nur wenig Anlass zur Hoffnung: Schwindsucht. Mieczysław steigt in einem Gästehaus für Männer ab. Kranke aus ganz Europa versammeln sich dort, und wie auf Thomas Manns Zauberberg diskutieren und philosophieren sie unermüdlich miteinander - mit Vorliebe bei einem Gläschen Likör mit dem klingenden Namen »Schwärmerei«. Drängende Fragen treiben die Herren um: Wird es Krieg geben in Europa? Welche Staatsform ist die beste? Aber auch vermeintlich weniger drängende: Ob Dämonen existieren zum Beispiel oder ob man einem Text anmerkt, wer ihn verfasst hat - eine Frau oder ein Mann? Und mit der »Frauenfrage« befasst sich diese Herrenriege besonders gern. Auch bietet die kleine Welt von Görbersdorf reichlich Gesprächsstoff: Am Tag nach Mieczysławs Ankunft hat die Frau des Pensionswirts Selbstmord begangen. Überhaupt komme es häufig zu mysteriösen Todesfällen in den Bergen ringsum, heißt es. Was Mieczysław nicht weiß: Dunkle Mächte haben es auch auf ihn abgesehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

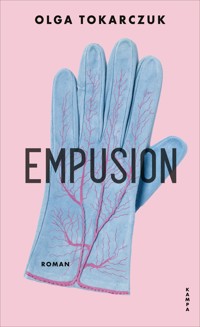

Olga Tokarczuk

Empusion

Eine natur(un)heilkundliche Schauergeschichte

Aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein

Kampa

Tag für Tag geschehen in der Welt Dinge, die sich nicht erklären lassen mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir von den Dingen kennen. Tag für Tag werden sie erwähnt und wieder vergessen, und dasselbe Rätsel, das sie brachte, nimmt sie wieder mit, verwandelt ihr Geheimnis in Vergessen. So lautet das Gesetz, demnach alle nicht erklärbaren Dinge dem Vergessen anheimfallen müssen. Die sichtbare Welt nimmt im Sonnenlicht ihren Lauf. Das Fremde aber beobachtet uns aus dem Schatten heraus.

Fernando Pessoa, Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares, Übers. v. Inés Koebel, Zürich 2003, S. 401.

Personen:

Mieczysław Wojnicz

Student der Wasser- und Canalisationsbautechnik aus Lemberg

Longinus Lukas

Katholik, Traditionalist, Gymnasiallehrer aus Königsberg

August August

Sozialist, Humanist, klassischer Philologe, Schriftsteller aus Wien

Walter Frommer

Theosoph und Geheimrat aus Breslau

Thilo von Hahn

Student des Beaux-Arts, Kenner der Landschaftsmalerei aus Berlin

Doktor Semperweiß

Psychoanalysierender Arzt aus Waldenburg

Wilhelm Opitz

Besitzer des Gästehauses für Herren in Görbersdorf, sein Onkel diente in der Päpstlichen Schweizergarde

Raimund

Opitzens junger Gehilfe

György

Philosoph aus Berlin

sowie

Frau Weber und Frau Brecht

Gliceria

Herri met de Bles

Klara Opitz, Wilhelm Opitzens Gattin

Sydonia Patek

Frau Großhut

Tomášek

Die Heilige Emerentia

Die Tuntschis

Die Köhler

Namenlose Bewohnerinnen der Wände, Böden und Zimmerdecken

1Das Gästehaus für Herren

Die Rauchwolken der Dampflokomotive, die über den Bahnsteig quellen, verdecken die Sicht. Man muss durch sie hindurchschauen, sich einen Moment lang von dem grauen Dunst blenden lassen, bis der Blick nach dieser Prüfung sich geschärft hat, durchdringend geworden ist, allsehend.

Jetzt erkennen wir die Bahnsteigplatten, Quadrate, zwischen denen die Halme kärglicher Pflänzchen wachsen – eine Fläche, die um jeden Preis ihre Ordnung und Symmetrie bewahren möchte.

Und sogleich erscheint ein linker Schuh, aus braunem Leder, nicht mehr ganz neu, der rechte gesellt sich dazu; er scheint noch etwas ärger mitgenommen – die Spitze abgewetzt, an einigen Stellen sind helle Flecken zu sehen. Einen Augenblick stehen die Schuhe reglos, dann bewegt sich der linke nach vorn. Unter dem Hosenbein wird ein schwarzer Baumwollstrumpf sichtbar. Und schwarz sind auch die Schöße des offenen Mantels aus Wollstoff; es ist ein warmer Tag. Eine zierliche Hand, blass und blutleer, hält einen braunen Lederkoffer, die Anstrengung lässt die Adern hervortreten, die auf ihre Quellen verweisen, tief im Innern der Ärmel. Unter dem Mantel blitzt ein Flanelljackett auf, nicht eben der besten Sorte, zudem zerknittert von der langen Reise. Helle Punkte einer nicht näher zu bestimmenden Verschmutzung sind zu erkennen – Spelzen der Welt. Der weiße, abknöpfbare Kragen wurde offenbar vor Kurzem erst gewechselt, sein Weiß wirkt frischer als das Weiß des Hemdes, es kontrastiert auch mit dem erdigen Teint der Gestalt. Die hellen Augen, Brauen und Wimpern lassen das Gesicht ungesund erscheinen. Vor dem kräftigen Rot des Himmels im Westen macht die ganze Erscheinung einen beunruhigenden Eindruck. Als wäre sie aus dem Jenseits in diese melancholischen Berge gekommen.

Zusammen mit den anderen, die hier ausgestiegen sind, begibt sich die Gestalt in Richtung der Halle, die erstaunliche Ausmaße aufweist für eine Bahnstation in dieser Berggegend; im Unterschied zu den übrigen Reisenden aber geht die Person langsam, ja mit geradezu trägen Schritten, auch ist sie die Einzige, die von niemandem begrüßt wird. Niemand ist gekommen, diesen Menschen zu empfangen. Er stellt den Koffer auf den lädierten Fliesenboden und zieht gefütterte Handschuhe an. Die eine Hand, zum Trichter geschlossen, bewegt sich an den Mund, um eine Serie kurzer, trockener Hustenstöße entgegenzunehmen.

Der junge Mann beugt sich vor, sucht in der Hosentasche ein Schnupftuch. Für einen Moment berühren die Finger die Stelle, wo sich unter dem Mantelstoff der Reisepass verbirgt. Wenn wir uns für einen Augenblick konzentrieren, erkennen wir die phantasievoll geschwungene Handschrift eines galizischen Beamten, der die Rubriken des Dokuments ausgefüllt hat: Mieczysław Wojnicz, Katholik, Student des Lemberger Polytechnikums, geboren 1889, Augen: blau, Größe: mittelgroß, Gesicht: länglich, Haare: blond.

Jener Wojnicz nun durchquert die Halle des Bahnhofs in Dittersbach, das unweit von Waldenburg gelegen ist. Und während er unsicher durch das hohe, düstere Gebäude geht, auf dessen höchsten Gesimsen gewiss ein Echo wohnt, spürt er, wie ihn aufmerksame Augen aus den Kassenschaltern im Warteraum mustern. Er wirft einen Blick auf die große Uhr – es ist schon spät, dies war der letzte Zug aus Breslau. Einen Moment noch zögert er, dann tritt er vor das Bahnhofsgebäude, wo ihn die mächtige Umarmung des unregelmäßigen Gebirgshorizonts erwartet.

Mitte September – der Ankömmling bemerkt es mit Erstaunen – ist hier der Sommer längst vorbei. Die ersten welken Blätter liegen auf der Erde. Auch müssen die letzten Tage regnerisch gewesen sein, ein leichter Nebeldunst schmiegt sich noch an die Landschaft, nur die dunklen Linien der Bäche bleiben ausgespart. Der Reisende spürt in den Lungen, dass er in der Höhe ist, seinem von der Krankheit ausgezehrten Körper wird es guttun. Wojnicz steht auf den Stufen vor dem Bahnhof, betrachtet zweifelnd seine Schuhe mit den dünnen Ledersohlen – er wird sich um Winterschuhe kümmern müssen. In Lemberg blühen noch die Astern und Zinnien, niemand denkt dort an den Herbst. Hier aber lässt die hohe Linie des Horizonts alles dunkler erscheinen, und die Farben wirken greller, ja fast vulgär. Eine wohlbekannte Melancholie erfasst ihn, die Schwermut der Menschen, die um ihr baldiges Lebensende wissen. Die Welt, die ihn umgibt, er spürt es, ist Dekoration, bemaltes Papier, den Finger könnte er hineinbohren in diese monumentale Landschaft, ein Loch reißen, das ins Nichts führt. Und dieses Nichts würde herauszuströmen beginnen, gleich einer Flut, die am Ende auch ihm bis an die Kehle stiege. Er muss den Kopf schütteln, um die Vorstellung loszuwerden. Das Bild zerspringt in kleine Tropfen, die auf die Blätter fallen. Zum Glück holpert ihm jetzt über den Weg ein Gefährt entgegen, das an eine Britschka erinnert. Auf dem Bock sitzt ein schlanker, sommersprossiger Bursche, seltsam ausstaffiert. Er trägt eine Art Uniformjacke schwer bestimmbarer Herkunft. Nichts Preußisches, was in dieser Gegend verständlich wäre, aber auch nicht so recht von einer anderen Armee. Dazu ein Schiffchen, das er sich verwegen schief auf den Kopf gestülpt hat. Wortlos zügelt er vor Wojnicz die Pferde, steigt ab, nimmt wortlos Wojniczens Gepäck.

»Wie geht es denn, guter Mann?«, fragt Wojnicz höflich in korrektem Schuldeutsch. Doch auf eine Antwort wartet er vergeblich. Der Bursche zieht sich nur das Schiffchen fast über die Augen, deutet ungeduldig auf die Britschka.

Und sogleich geht es los. Zuerst über das Kopfsteinpflaster des Städtchens, dann über einen Weg, der sich in der hereinbrechenden Dunkelheit zwischen steilen Hängen durch einen Wald windet. Unablässig begleitet sie das Rauschen eines nahen Baches. Und der Geruch. Ein Arom, das Wojnicz immer beunruhigt hat: feuchter Humus, verwesende Blätter, ewig nasse Steine, Wasser. Er versucht, den Fuhrmann etwas zu fragen, mit ihm in ein Gespräch zu kommen – wie lange sie fahren werden, wie er ihn erkannt hat auf dem Bahnhof, wie er heißt. Doch der Bursche schaut sich nicht einmal um und schweigt. Die Kutschenlaterne zu seiner Rechten bescheint die Hälfte seines Gesichts, das im Profil an einen Nager der Berge erinnert, ja an ein Murmeltier, und Wojnicz denkt sich, dass der Bursche entweder taub sein müsse oder schlicht ungehobelt bis zur Unverschämtheit.

Nach drei Viertelstunden endlich tauchen sie wieder aus den Schatten des Waldes und fahren in ein unerwartet flaches Tal, eine solche Hochebene, hier, zwischen den Bergen, setzt in Erstaunen. Der Himmel erlischt, doch der hohe Horizont ist noch zu sehen, die unruhige Linie der Berge, die jedem, der aus dem Flachland hierherkommt, an die Kehle zu greifen scheint.

»Görbersdorf«, lässt sich mit einem Mal der Fuhrmann vernehmen, mit überraschend hoher Knabenstimme.

Wojnicz aber kann nichts erkennen außer der dicht geflochtenen Wand aus Dunkelheit, die sich in großen Flächen von den Berghängen löst. Erst als die Augen sich ein wenig an die hereinbrechende Nacht gewöhnt haben, tritt ein Viadukt hervor, unter dem sie in ein Dorf gelangen, dann ist ein mächtiges Gebäude aus rotem Backstein zu erkennen, daneben weitere kleinere Bauten, eine Zufahrtsstraße, zwei Gaslaternen. Das Backsteingebäude entpuppt sich als Koloss, wird immer größer, und während das Gefährt näher rollt, sind Reihen erleuchteter Fenster zu sehen. Das Licht ist schmutzig gelb. Wojnicz kann den Blick nicht lösen von diesem überraschend triumphalen Anblick, und noch als das Gebäude bereits gleich einem gigantischen Dampfer in der Dunkelheit versinkt, blickt er sich immer wieder um.

Jetzt biegt die Britschka auf einen schmalen Seitenweg ab, der an einem Bach entlangläuft, passiert eine kleine Brücke. Das Geräusch der Räder erinnert an das Echo von Schüssen. Vor einem stattlichen Holzbau, dessen Architektur an ein Haus aus Streichhölzern denken lässt mit seinen unzähligen Veranden, Balkonen und Terrassen, kommt das Gefährt schließlich zum Stehen. Aus den Fenstern schimmert angenehmes Licht. An der Fassade, unter dem ersten Stockwerk, ist eine aus dickem Blech geschnittene schöne Frakturschrift zu sehen:

Gästehaus für Herren

Erleichtert steigt Wojnicz aus der Britschka, atmet tief die neue Luft ein, von der es heißt, sie heile noch die schwersten Zustände. Doch vielleicht ist es zu früh dafür, denn ein Hustenanfall packt ihn, dass er sich am Geländer des Brückchens festhalten muss. Und während er hustet, spürt er das modernde Holz, kühl und unangenehm schlüpfrig, und der erste gute Eindruck zerplatzt. Er kann nichts tun gegen die Krämpfe seines Zwerchfells, und eine gewaltige Angst ergreift ihn – dass er ersticken werde, dass dies der letzte Anfall sei. Er versucht, der Panik Herr zu werden, versucht, an eine Blumenwiese im warmen Sonnenschein zu denken, wie Professor Sokołowski es ihm geraten hat. Und alle Mühe gibt er sich mit dieser Vorstellung, auch wenn ihm die Augen tränen und das Blut ihm ins Gesicht steigt. Er hat das Gefühl, seine Seele aushusten zu müssen.

Da spürt er einen Druck an der Schulter. Und ein großer, gut gebauter Herr mit grau meliertem Haar reicht ihm die Hand. Durch die Tränen sieht Wojnicz ein rosig gesundes Gesicht.

»Na, na, mein Herr. Jetzt nehmen wir uns aber mal zusammen«, sagt der andere und gibt seiner Selbstsicherheit ein breites Lächeln mit, dass der um sein Leben hustende Ankömmling sich an ihn schmiegen möchte, auf dass dieser Mensch ihn zu Bett bringe wie ein Kind. Ja, genau das: Kind. Bett. Etwas geniert legt er dem Mann den Arm um den Hals und lässt sich durch das Vorhaus führen, wo es nach dem Rauch von Tannenholz riecht, und weiter, über eine mit einem weichen Läufer bedeckte Treppe nach oben. Entfernte Gedanken an den Ringkampf stellen sich ein, an männlichen Sport – wenn sehnig harte Körper aufeinandertreffen, sich aneinander reiben, doch nicht, um sich Schaden zuzufügen, sondern, ganz im Gegenteil, um unter dem Vorwand des Kampfes Zärtlichkeit zu zeigen und Verbundenheit. Der Ankömmling überlässt sich den kräftigen Händen, lässt sich in ein Zimmer im ersten Stock bringen, aufs Bett setzen, Mantel und Pullover ausziehen.

Wilhelm Opitz – so stellt der Mann sich vor, wobei er mit dem Finger auf seine Brust deutet – legt ihm ein wollenes Plaid um, und von Händen, die für einen Augenblick im Türspalt erscheinen, nimmt er eine Tasse mit dampfender Bouillon entgegen. Als Mieczysław mit kleinen Schlucken davon trinkt, reckt Wilhelm Opitz den Finger in die Höhe (Wojnicz versteht just in diesem Moment, wie bedeutsam dieser Finger ist) und sagt in einem weichen, etwas drollig klingenden Deutsch:

»Ich hatte Professor Sokołowski geschrieben, dass Sie in Breslau Station machen sollten. Die lange Reise ist zu anstrengend. Ich habe es gesagt.«

Mit angenehmer Wärme durchdringt die Bouillon seinen Körper, und der arme Wojnicz spürt nicht einmal mehr, wie er einschläft. Bleiben wir noch ein paar Augenblicke bei ihm, hören seinen ruhigen Atem; wir freuen uns, dass seine Lunge sich beruhigt hat.

Ein Lichtstrahl fesselt unsere Aufmerksamkeit, scharf wie eine Klinge fällt er vom Korridor ins Zimmer, auf das Porzellan des Nachttopfs unterm Bett. Und die Ritzen zwischen den Dielen ziehen uns an. Ebendort verschwinden wir.

Um drei viertel sieben weckt Wojnicz der Klang einer Trompete, weshalb er ein Weilchen braucht, bis er weiß, wo er sich befindet. Misstönend wird die Melodie gespielt, das erheitert ihn, versetzt ihn in gute Laune. Und das Gehörte scheint ihm auch bekannt, eines jener Stücke, deren Schlichtheit etwas Geniales hat. Als hätte es sie schon immer gegeben, und für immer würden sie bleiben.

Über seine unzähligen Malaisen war nicht Mieczysław Wojnicz selbst am besten im Bilde, sondern sein Vater, January Wojnicz, ein pensionierter Beamter und Gutsbesitzer. Er verwaltete sie mit großer Sachkenntnis, wachte ebenso gewissenhaft wie taktvoll über den Besitz, der ihm in Gestalt des Sohnes überantwortet worden war, behandelte ihn mit großem Verantwortungsbewusstsein und – das versteht sich – mit Liebe, wenngleich ohne Sentimentalität und all jene »Weibergefühle«, die ihm so zuwider waren.

Eine der Malaisen, an deren Ausformung er in gewissem Sinne auch mitgewirkt hatte, waren die zwanghaften Ängste des Sohnes, jemand könnte ihn voyeuristisch beobachten. So verwandte der junge Wojnicz einige Energie darauf, zu prüfen, ob ihn nicht jemand belauerte – hinter einer Hausecke, aus einem Winkel, von einem Fenster, in dem die Gardine sich verdächtig bauschte, oder womöglich durch ein Schlüsselloch. Die Vorsicht und das Misstrauen des Vaters nahmen beim Sohn obsessive Züge an. Er hatte das Gefühl, ein fremder Blick wäre etwas Klebriges, das sich an ihn heften würde wie der weiche, widerliche Saugmund eines Blutegels. In jedem Raum, in dem er die Nacht verbringen sollte, prüfte er genauestens die Vorhänge, stopfte Papierkügelchen ins Schlüsselloch, suchte die Wände nach eventuellen Löchern ab, untersuchte die Ritzen zwischen den Dielenbrettern, spähte sogar hinter die Bilder. In Pensionen und Hotels war der Gedanke, beobachtet zu werden, nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Einmal, als der junge Wojnicz mit seinem Vater in Warschau weilte – eine der medizinischen Visiten bei einem Spezialisten –, entdeckte er in ihrer Unterkunft ein regelmäßig geformtes Loch in der Zimmerwand, ungeschickt nur camoufliert im üppigen Muster der Tapete, und natürlich verstopfte er es sogleich mit einem Brotkügelchen. Als er der Sache mit dem Guckloch morgens genauer nachging, um zu sehen, von wo aus sich jemand die Beobachtung des Zimmers ermöglicht hatte, fand er heraus, dass hinter der Wand die Treppe für das Dienstpersonal lag. Also bitte! Es war keine Obsession. Die Menschen taten solche Dinge wirklich! Es gefiel ihnen, andere heimlich zu beobachten. Und der Beobachtete war ausgeliefert, ahnungslos wurde er zum Opfer.

Nach dem Erwachen machte er sich sogleich daran, seinem Vater eine Nachricht zu schreiben, um ihn zu beruhigen. Ein paar schlichte Worte nur, doch das Schreiben fiel ihm schwer, seine Hand war steif und schwach, es kostete alle Anstrengung, die Bleistiftspitze über das cremefarbene Papier des in Leder gebundenen Notizbuchs zu führen. Diese Bewegung fasziniert uns, wir finden Gefallen an ihr – die entstehende Linie erinnert an die gewundenen Gänge, die die Regenwürmer in der Erde graben, an die Spuren des Borkenkäfers in der Rinde der Bäume. Wojnicz saß im Bett, zwei mächtige Kissen im Rücken, vor sich eine sinnreiche Erfindung – ein Tischchen ohne Beine. Sein Unterteil bestand aus einem mit Erbsen gefüllten Kissen, so passte es sich den Knien des Schreibenden an.

Als Erstes entstanden zwei Ziffern: »13«, dann ein senkrechter Strich und ein Kreuz: »IX«, schließlich vier weitere Ziffern: »1913«. Dann formte sich aus Schnörkeln das Wort »Görbersdorf«, mehrfach nachgezogen, besondere Sorgfalt galt dem Umlaut, und dann glitt der Bleistift gleichmäßig übers Papier. Die Mine knisterte, das Papier gab nach unter den Rundungen der Buchstaben.

Die Einrichtung des Zimmers war schlicht, aber bequem. Zwei Fenster gingen zur Straße mit dem Bach vor dem Gebäude, die Aussicht wurde jedoch von gehäkelten Gardinen verdeckt. Unter dem einen Fenster standen ein rundes Tischchen und zwei gemütlich aussehende Stühle – Sessel fast –, deren Bezüge bereits ein wenig abgewetzt waren. Eine nette Leseecke, falls jemandem der Sinn danach stand. Links von der Tür ein Bett, dessen Kopfende mit hübschen Schnitzereien verziert war. Daneben ein Schrank. Der Waschtisch stand rechts von der Tür. Die Textiltapete mit dem breiten hellblauen Streifenmuster ließ das Zimmer höher und größer erscheinen, als es tatsächlich war. An den Wänden hingen Stiche mit exotischen Motiven: eine Antilopenherde, ein Rudel Hyänen.

Mieczysław Wojnicz beschrieb in knappen Umrissen – auf Polnisch – seine Eindrücke von der Reise, wobei er eintausendneunhundert Fuß in Meter umrechnete (es kamen fast fünfhundert heraus) und diese Zahl auf eine Kartenskizze übertrug, die seine Fahrt von Lemberg hierher illustrieren sollte. Kürzere Kommentare bezogen sich auf die Mahlzeiten, die er unterwegs zu sich genommen hatte. Zu Breslau notierte er: »Gelbe Kürbissuppe, als Hauptgericht: Püree mit Speckwürfeln, Kohl und ein Schnitzel, ganz wie bei uns. Zum Dessert Vanillepudding mit Meringue, Kompottsaft aus Brombeeren, sehr schmackhaft.« Darunter hielt er fest: »Gezahlt: 5 Mark«. Seinem Vater hatte er versprochen, täglich ein paar Worte zu schreiben, am besten über sein Befinden, doch da er eigentlich nicht wusste, wie er sich befand, wollte er lieber Rezepte nach Lemberg schicken oder geographische Informationen.

Ein leises Klopfen war zu vernehmen, und ehe er hätte »Herein« sagen können, schob sich ein Damenschuh aus Leder in den Türspalt, öffnete die Tür behutsam, die schwarzen Falten eines Rockes wurden sichtbar, die Spitzen einer Schürze und ein Tablett mit dem Frühstück, das sogleich auf dem Tischchen abgestellt wurde. Schuhe, Spitzen und Schürze verschwanden ebenso rasch, wie sie aufgetaucht waren, der verwirrte Wojnicz konnte gerade das Plaid zur Brust hochziehen und eine Begrüßung stammeln, einen Dank. Und so hungrig war er jetzt, dass ihn nur eines interessierte: Essen.

Gleich wird er es in seinem Büchlein notieren: hart gekochte Eier, zwei Stück, in hübschen Fayence-Eierbechern, mit Warmhaltehauben in Form von Hühnern, geräucherter Schafskäse, in Scheiben geschnitten, garniert mit Petersilie, ein Bällchen herrlich goldgelber Butter, auf einem Meerrettichblatt serviert, ein Schälchen mit duftendem Schmalz, dazu ein Messerchen zum Bestreichen, geschnittene Radieschen, ein Körbchen mit verschiedenen Brötchen, hellen und dunklen, ein Glasschälchen mit Aprikosenkonfitüre, eine Tasse sämiger Kakao, ein Kännchen Kaffee.

Nach dem Punkt klappte das Büchlein vernehmlich zu, und Wojnicz verzehrte mit Appetit alles, was ihm auf dem Tablett gereicht worden war. Gestärkt nach der Mahlzeit, erhob er sich. Das Plaid um Schultern und Rücken gelegt, ging er zu seinem Koffer, zog eine sorgfältig zusammengelegte Garnitur Unterwäsche heraus und machte sich daran, sich zu waschen. Als er sich sein Gesicht mit dem Handtuch abtrocknete, das durchdrungen war von dem im Gästehaus allgegenwärtigen Geruch der Nadelbäume, stand ihm plötzlich wie lebendig das Bild seines Elternhauses auf dem Land vor Augen – mit der Wäsche, die auf dem Dachboden trocknete, wohin Gliceria sie an Regentagen in Eimern trug. Der Dachboden, so voller Staub, und der Blick aus den Fenstern, die Ochsenaugen hießen: die Felder, der kleine Park und der herbe Geruch der modernden Tomaten- und Maisstängel und des Bohnenstrohs, dessen Reste sich noch um die Stangen wanden. Und nach dem Gesetz einer Synästhesie, die nicht bis ins Letzte zu durchschauen war, übertrug sich das Bild auf die körperliche Wahrnehmung: die raue Kleidung, ein steifer Kragen, die scharfen Bügelfalten der frisch geplätteten Hose, der Druck eines harten Ledergürtels. Und ebendort, auf jenem Dachboden, hatte er sich, wann immer er alleine und für Momente entlassen gewesen war aus dem väterlichen Erziehungsdrill, nackt ausgezogen und in ein Satintischtuch gehüllt, und die weichen Fransen, mit denen es gesäumt war, hatten so herrlich seine Schenkel und Waden gestreichelt. Wie wunderbar wäre es, so hatte er damals gedacht, wenn die Menschen, wie die alten Griechen, einen Tischtuch-Chiton tragen würden. Heute jedoch, da er sich an die Satin-Toga von damals erinnert, kleidet er sich weiter an und freut sich, dass er erholt und wieder bei Kräften ist.

Wir sehen, wie die Kleidung Schicht um Schicht seinen schlanken Körper bedeckt, bis seine Gestalt, nun gänzlich verschieden von der gestrigen, die mit gelblichem Gesicht von Hustenstößen geschüttelt wurde, an der Tür steht, die Hand auf der Klinke, und sich mit geschlossenen Augen vorzustellen versucht, welchen Eindruck sie wohl machen würde auf jemanden, der sie eben jetzt sähe. Gut sieht er aus – ein schlanker junger Mann mit blondem Haar und fein geschnittenen Gesichtszügen, in grauen gestreiften Hosen und braunem Wolljackett. Und einen Moment später öffnet er mit entschlossenem Schwung die Tür.

Nein, nein, wir sehen das durchaus nicht als Obsession an. Die Menschen sollten sich daran gewöhnen, dass sie beobachtet werden.

Gegen zehn war es, als Wojnicz nach unten ging; um diese Zeit sollte er sich zu Untersuchungen im Kurhaus einfinden.

Der kleinen Fenster wegen, die zudem nur spärlich in die Wände eingelassen waren, herrschte im ganzen Haus ein Halbdämmer, nicht untypisch für die Architektur in Bergregionen. Ein ovaler Tisch mit einer dicken gemusterten Tischdecke, ein Kanapee und einige Sessel, an der Wand ein Klavier. Vereinzelte Fingertupfer auf dem glänzenden Deckel und ein Stapel vergilbter Noten zeugten davon, dass selten darauf gespielt wurde. Das kleine Regalbrett, das daneben an der Wand hing, quoll über von Büchern zur Region, zu den Skipisten in der Umgebung und allerlei Sehenswürdigkeiten. In der mächtigen Kredenz mit den Glastüren funkelte herrlich weiß ein Porzellanservice mit sentimentalen Szenen in Kobaltblau – Hirten und Schafe.

»Gemütlich[1]«, flüsterte Mieczysław für sich, und es erfreute ihn, dass er sich an das deutsche Wort erinnerte, das er besonders mochte. Dieses Wort fehlte in seiner Sprache. Wie sollte man es wiedergeben? Przytulnie? Miło?

Und er musste wieder an die Worte Professor Sokołowskis denken, als dieser mit der Behandlung begonnen und seine liebe Not gehabt hatte mit Wojniczens Apathie – dass man dafür sorgen müsse, dass das Leben »köstlich« sei. Ja, dachte Wojnicz, köstlich, das ist ein besseres Wort als gemütlich. Denn es bezog sich nicht nur auf den Raum, es meinte auch die Stimme eines Menschen, die Art, wie jemand sprach, sich in einen Sessel setzte, sich ein Foulard um den Hals band–artig wie die Anordnung von Gebäck auf einem Teller. Wojnicz strich mit dem Finger über den weichen Plüsch in dunklem Oliv, der auf dem Tisch lag, und erst jetzt bemerkte er erschrocken den Mann, der in dem Sessel beim Fenster saß – eine schlanke Gestalt mit scharf geschnittenem Vogelgesicht, eine Drahtbrille auf der prominenten Nase. Eine Wolke aus Zigarettenrauch hüllte ihn ein. Wojniczens Hand zuckte zurück, als wäre sie verbrüht worden, verbarg sich in der anderen. Der Mann, gleichfalls verlegen, in seiner Einsamkeit gestört worden zu sein, erhob sich und stellte sich in steifem Tonfall vor, auf Deutsch, mit einem schlesischen Akzent:

»Walter Frommer. Aus Breslau.«

Langsam und deutlich sagte Wojnicz seinen Vornamen, seinen Familiennamen, wohl in der Hoffnung, der andere würde es dadurch sofort behalten. Sie sprachen noch ein Weilchen, und Frommer ließ ihn wissen, dass er sich regelmäßig in Görbersdorf behandeln lasse. Jetzt sei er – mit Unterbrechungen – schon das dritte Jahr hier. Wenn er gelegentlich nach Breslau zurückkehre, verschlechtere sich sein Zustand unverzüglich wieder.

»Wissen Sie, Breslau liegt am Wasser. Im Frühjahr hängen Schwärme von Mücken über den Häusern, klein sind sie, aber ausnehmend giftig, und die Menschen leiden an Rheumatismus. Im Sommer hält man es nicht aus, im Garten zu sitzen, deshalb bleiben auch die Staatsbeamten immer nur für wenige Jahre und gehen dann in bessere Städte. Breslau ist eine vorläufige Bleibe.« Ein Ton der Trauer schwang in seiner Stimme, als hätte er Mitleid mit der Stadt. »Das Wasser ist schuld. Überall dringt es ein … Ich vertrage das nicht«, er hustete, »oh, sehen Sie, allein bei dem Gedanken überkommt mich das Husten.«

Wojniczens Blick glitt zum Fenster, draußen ging gerade eine fröhliche Gesellschaft vorbei, alle Augenblicke war Gelächter zu hören. Er dachte, dass diese Menschen auf Polnisch lachten, auch wenn er nicht wusste, wie er zu dieser Vermutung kam. Aus der Entfernung waren keine Worte zu vernehmen.

»Haben Sie auch vor, ins Kurhaus umzuziehen?«, fragte er Frommer.

Die Frage, so dachte er, würde vielleicht ein kleines Lächeln im Gesicht seines Gegenübers auslösen, doch der nahm sie sehr ernst.

»Gott behüte«, entrüstete er sich, »dort sind zu viele Leute. Dort sehen Sie nichts, nichts gibt es zu erfahren, nichts zu lernen. Ein Leben in der Menge ist schlimmer als Gefängnis.«

Nun denn – Wojnicz hatte bereits seine Meinung von Walter Frommer: ein Kauz.

Doch waren sie wohl beide von ähnlicher Schüchternheit, denn ein Weilchen standen sie einander noch gegenüber, in verlegenem Schweigen, und jeder wartete, dass der andere einen Satz der Höflichkeit sagen würde.

Aus dieser Pattsituation befreite sie der Hausherr, Wilhelm Opitz.

»Ich hoffe, ich störe die angeregte Konversation nicht«, sagte er, und Wojnicz fragte sich, ob er sich einen Spaß erlaubte oder ob er tatsächlich so unaufmerksam war. Und schon hatte Opitz Wojnicz mit kräftigem Griff untergefasst und führte ihn zum Ausgang.

»Wenn Sie bitte entschuldigen, ich muss den jungen Mann dem scharfen Auge des Doktor Semperweiß zuführen. Unser Gast ist hier in höchst beklagenswertem Zustand eingetroffen.«

Frommer brummelte etwas Unverständliches, ging zu seinem Platz beim Fenster zurück und ließ sich in derselben Haltung nieder, in der er zuvor im Sessel gesessen hatte. Als wäre er in diesem Haus als qualmendes Möbelstück angestellt.

»Doktor Frommer ist ein wenig wunderlich, aber ein anständiger Mensch. Wie alle in meinem Gästehaus«, sagte Opitz, als sie auf der Treppe vor dem Haus standen. Sein Dialekt klang in Wojniczens Ohren immer angenehmer. »Mein Bursche wird sie zu Doktor Semperweiß bringen. Passen Sie auf, Leute aus dem Osten mag er nicht. Eigentlich mag er niemanden. Es ist bedauerlich, dass wir hier keinen vom Format eines Doktor Brehmer mehr haben«, fügte er nachdenklich hinzu, als sie bei dem Brückchen standen.

Wojnicz sah, wie der Nebel seltsame Streifen bildete, die gleich Rauchfahnen in die Höhe stiegen.

»Sie kennen Professor Sokołowski?«, fragte er.

Opitzens Gesicht erhellte und belebte sich.

»Aber sicher, ich kannte ihn schon als Kind. Er war mit meinem Vater befreundet, der bei ihm gearbeitet hat. Wir alle sind im Umkreis von Kurhäusern tätig. Wie geht es ihm denn?«

Nun, darüber war Wojnicz nicht genauer im Bilde, er wusste nur, dass Sokołowski in einer Warschauer Klinik arbeitete und dass er Vorlesungen in Lemberg hielt. Sein Vater hatte ihn zu einer Untersuchung bei dem Professor mitgenommen, als dieser ebendort, in Lemberg, weilte. Und dieser Konsultation war es zu verdanken, dass Wojnicz sich jetzt hier befand.

»Ist er immer noch so schlank?«, fragte Opitz.

Schlank? Nein, Professor Sokołowski war nicht schlank, er war ein stämmiger, korpulenter Mann. Doch Wojnicz musste die überraschende Frage auch nicht beantworten, denn aus den Nebelschwaden tauchte Raimund auf, der gestrige Fuhrmann, den Opitz auf besondere Weise begrüßte: mit einem leichten Schlag auf den Kopf. Der Junge nahm es als natürliche, freundliche Geste.

Nun gingen sie zu zweit bachabwärts zur Mitte des Dorfes. Raimund kam mit Eifer ins Erzählen, doch war sein Dialekt so absonderlich, dass Wojnicz nur wenig verstand. Interessiert betrachtete er die hübschen Häuser entlang des Weges, die Arbeiter, die die elektrische Leitung reparierten. Raimund fragte, ob Mieczysław wisse, was das sei – Elektrizität?

Dann grüßten sie zwei ältere Frauen in weiten Röcken, die vor einem der Häuser auf einer Bank saßen.

»Frau Weber und Frau Brecht«, sagte Raimund mit ironischem Lächeln, und das nun konnte Wojnicz durchaus nachvollziehen.

Ein Stückchen weiter wies der Bursche stolz auf das Sanatorium des Doktor Brehmer, es war das Gebäude, das Wojnicz am Abend zuvor gesehen hatte. Jetzt erschien es ihm noch mächtiger, zumal der Nebel fast verflogen war und eine verschwenderische Septembersonne hoch über dem Tal ihr Licht verströmte.

Raimund entfernte sich sogleich wieder, nachdem er Wojnicz an die entsprechende Tür in dem breiten Korridor geführt hatte. Hier wurde Mieczysław von einer Krankenschwester in Empfang genommen, deren Augen von einer roten Schwellung unterstrichen waren. Das kurze, diensthöfliche Lächeln entblößte große, gelb verfärbte Zähne, deren Tönung zur abgeriebenen Vergoldung der Uhr passte, die an einem Kettchen an ihrer Schürze hing. Über der Tasche war ihr Name eingestickt: Sydonia Patek.

Ein gutes Weilchen musste Wojnicz im Wartezimmer verbringen, der Doktor war von seiner Visite noch nicht zurück. So wanderten Wojniczens Finger zu den Zeitschriften, die für die Patienten ausgelegt waren, doch seine Augen fanden keine Beruhigung darin, es fiel ihm schwer, sich auf die Frakturschrift zu konzentrieren. Zu seinem Erstaunen zog er auch ein polnisches Heftchen hervor, und als er der Muttersprache ansichtig wurde, entspannte sich sein Blick sogleich auf wundersame Weise.

Im preußischen Schlesien ist es gelegen, eine Viertelmeile von der tschechischen Grenze entfernt und elf Meilen südwestlich von Breslau, in einem langen Tale, das sich von Westen nach Osten hinzieht, zwischen dem Riesengebirge und dem Adlergebirge, im Kreise Waldenburg, erstreckt es sich malerisch an der Steine: das schmucke Dörfchen Görbersdorf, das seit Jahrzehnten schon berühmt ist als Luftkurort für Brustkranke.

Görbersdorf liegt 570 Meter über dem Meeresspiegel, in einem Areal, das die medizinische Wissenschaft als »frei von Schwindsucht« bezeichnet. Die umliegenden Berge erheben sich bis auf 900 Meter. Sie schützen das Dorf und seine Heilstätten vor den Winden, die hier nur mehr abgemildert wehen. In Görbersdorf ist es deshalb so windstill wie in kaum einem anderen Tal.

Weiter las er nicht, doch faltete er die Broschüre zusammen und steckte sie in die Tasche. Nun weckte der Glasschrank seine Aufmerksamkeit. Ein menschlicher Oberkörper war dort zu sehen, aus Holz gefertigt – ohne Kopf, ohne Arme und Beine, Brustkorb und Bauch geöffnet, die inneren Organe waren zu sehen, verschiedenfarbig bemalt. Wojnicz trat an den hölzernen Rumpf heran, um die Lunge zu betrachten. Glatt poliert und sauber war sie, glänzend vom Lack. Sie erinnerte an die fleischigen Blütenblätter einer monströsen Blume. Oder an Pilze, die an einem Baumstamm wachsen. Wie wunderbar sie sich in die Ausdehnung des Brustkorbs fügte! Als hätte ihre luftige Natur sich mit dem Rippenkäfig versöhnt. Aufmerksam betrachtete er das Gebilde, versuchte, mit dem Blick dort einzudringen, wo die Lungenspitzen zwischen den anderen Organen verschwanden, die einander vielfarbig überlagerten. Doch er empfand Enttäuschung. Er hätte gehofft, etwas Neues zu erfahren. Etwas, das er noch nicht wusste. Die Auflösung des Rätsels. Warum er krank war. Und andere nicht.

Als er auf seinen Platz zurückkehrte, erfasste ihn die bekannte Unruhe, die zu stets derselben Reaktion führte – einem Schweißausbruch. Er würde sich entkleiden und seinen Körper einem fremden Blick preisgeben müssen. Panik erfasste ihn: Wie würde er vor dem Doktor seine peinliche Malaise verbergen können? Was sollte er sagen, damit all diese für ihn so quälenden Fragen nicht zur Sprache kämen? Wie könnte er sich aus der Affäre ziehen? Er hatte es so oft schon geübt.

Als der Doktor ins Wartezimmer gestürmt kam, würdigte er Wojnicz keines Blickes. Er eilte durch den Raum, dass die Schöße seines weißen Kittels wehten, gab dem Patienten mit der Hand ein Zeichen, er möge sich erheben. Und hurtig, fast im Trab, folgte Wojnicz dem Doktor in dessen Sprechzimmer, das mit einem riesigen Fenster ausgestattet war. Überall standen Glasschränke, medizinische Geräte und wunderliche Behandlungsstühle. Und Wojnicz wunderte sich nicht einmal, dass am Schreibtisch des Doktors ein Gewehr lehnte – groß, sicher kein Jagdgewehr, wohl eher eine Winchester, mit herrlich poliertem Kolben. Ohne sich umzudrehen, sagte der Doktor, er solle sich setzen, und derart geschützt durch den Schreibtisch, fühlte Wojnicz sich erleichtert und sicher. Als säße er in einem Schützengraben.

Er reichte dem Doktor das Empfehlungsschreiben von Professor Sokołowski, doch Semperweiß streifte es nur mit dem Blick, weit mehr interessierte ihn der Körper, der vor ihm saß. Wojnicz fühlte sich unbehaglich unter diesen Augen, denen er sich ausgesetzt sah. Als nähme der Doktor nicht Mieczysław Wojnicz wahr, den Patienten aus dem fernen Lemberg, sondern lediglich einen Körper, ein mechanisches Objekt. Als Erstes zog er gänzlich ungeniert Wojniczens Unterlid nach unten, musterte aufmerksam die Farbe der Bindehaut und den Augapfel. Dann glitt sein Blick vom Kinn zu den Schläfen. Jetzt sollte Wojnicz den Oberkörper frei machen, kritisch betrachtete der Doktor den Brustkorb, drückte mit dem Finger auf die Brustwarzen des Patienten.

»Unbedeutend vergrößert, vermutlich ähnlich wie die Lymphknoten«, sagte er. »Ist das schon immer so bei Ihnen?«

»Seit ein paar Jahren«, erwiderte Wojnicz eingeschüchtert.

Der Doktor fasste ihn am Kinn, strich mit dem Finger über die zwei Tage alten, nicht allzu dichten Stoppeln. Gründlich betastete er die Lymphknoten, dann machten sich seine Finger an die Perkussion. Ein hohles Geräusch erzeugten sie auf Wojniczens Rücken. Als klänge es aus den Tiefen der Erde. Überaus gewissenhaft ging der Doktor vor, Zentimeter für Zentimeter, als wäre er ein Pionier, der eine verborgene Bombe suchte. Dies alles dauerte etwa eine halbe Stunde, bis der Doktor schließlich seufzte und Wojnicz sagte, er könne sich wieder ankleiden. Noch einmal griff er nach dem Brief, und während er den Patienten über den Metallrand seiner Brille hinweg anblickte, sagte er:

»Phthisis …«

Es klang, als ließe er einen Pfiff ertönen.

»Tuberculosis, Schwindsucht, oder wie man heute modisch zu sagen pflegt: Morbus Koch. Aber das alles wissen Sie ja, junger Mann, nicht wahr?«

Wojnicz, der sein Hemd zuknöpfte, nickte zustimmend mit dem Kopf.

»Noch nicht weit fortgeschritten, um ehrlich zu sein. Etwas Kleines noch, der Keim von etwas. Phthisis bedeutet Zerfall, wissen Sie?« Das Wort »Zerfall« sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus, wobei er besonders das »r« akzentuierte. »Aber mit dem Zerfall kommen wir hier zurecht.«

»Ja, die Methode des Doktor Brehmer …«, begann Wojnicz, doch der Doktor erhob sich ungeduldig, fuchtelte mit der erhobenen Hand.

»Oh ja. Brehmer hatte festgestellt, dass es sinnlos ist, mit der Schwindsucht nach Italien zu fahren. Nur die Bergluft bringt wirkliche Heilung. Eine Luft wie hier. Sie haben es gesehen?« Der Arzt ging zum Fenster, hielt einen gedankenversunkenen Moment lang inne. »Wir befinden uns in einem Talkessel«, und während er dies sagte, vollzog er übertrieben weit ausholende Bewegungen, als wollte er seinem Zuhörer das besagte Phänomen besonders plastisch vor Augen führen. »Unter uns haben wir einen großen unterirdischen See, deshalb ist es hier deutlich wärmer. Die Luft ist sauerstoffreich, und es gibt kaum Wind. Die hiesige Bevölkerung kannte nie Lungenerkrankungen oder Epidemien. Können Sie das glauben? Niemand ist hier je lungenkrank geworden. Zudem liegt die hiesige Höhe in den Grenzen dessen, was der Heilung zuträglich ist, ohne zugleich den Herzschlag zu beschleunigen, wie es bei Höhenlagen über neunhundert Meter über dem Meeresspiegel der Fall wäre. Hier wachsen Tannenwälder, sie reichern die Luft mit Ozon an, und Ozon spielt eine wesentliche Rolle für die Erneuerung des Blutes und des gesamten Organismus. Allein das Atmen schon hält den Zerfall Ihrer jungen Lunge auf. Jeder Atemzug ist heilend, so müssen Sie das sehen. Stellen Sie sich vor, mit jedem Atemzug strömt das reinste Licht in Ihre Lunge.« Der Doktor sah Mieczysław durch seine Brillengläser an, die seine dunklen Augen beunruhigend groß erscheinen ließen. »Und abgesehen davon haben wir auch noch andere Attraktionen. Sie müssen sich nur unterordnen, sich den Kurprinzipien fügen. Fühlen Sie sich wie bei der Armee!«

Er ging zum Fenster, deutete mit einer Kopfbewegung auf die Patienten, die im Park spazierten.

»Dies sind Ihre Kampfgefährten.«

Wojnicz wurde plötzlich klar, dass er diesen Arzt nie mögen würde. Ihm kam der sanfte, gute Professor Sokołowski in den Sinn.

»Das ist mir klar, Herr Doktor«, erwiderte Wojnicz, der sich die Manschetten seines Hemdes zurechtzog. »Ich möchte nur wissen … habe ich eine Chance?«

»Natürlich haben Sie eine Chance. Sonst wären Sie doch nicht hierhergekommen, junger Mann. Ohne das Gefühl, eine Chance zu haben, hätten Sie nicht den Mut aufgebracht zu kommen. Sie hätten weiter dort im Osten an ihrer Krankheit gelitten. Dort ist die Landschaft flach, nicht wahr?«

Nun sollte Wojnicz einiges Interessante erfahren – über den genialen Doktor Brehmer, der den Ort Görbersdorf und die gesamte Umgebung gekauft hatte, mit hundert Hektar Wäldern und Ländereien, um ein Sanatorium zu gründen. Sehr früh schon hatte Brehmer bei Autopsien und Untersuchungen an lebenden Tuberkulosepatienten herausgefunden, dass ein Missverhältnis zwischen Herz und Lunge vorlag. Bei den Kranken war die Lunge verhältnismäßig groß, das Herz hingegen klein, mit einer dünnen, kraftlos schlaffen Wand. Niemand hatte bis dahin auf den Zusammenhang hingewiesen, und niemand war auf den Gedanken gekommen, diese Disproportion der Organe des Brustkorbs mit der Ätiologie der Tuberkulose in Verbindung zu bringen. Dabei lag es auf der Hand, dass ein kleines und schwaches Herz den Blutfluss verlangsamen und damit zu einer chronischen Unterversorgung des Lungengewebes führen musste. Die Folge davon ist die Tuberkulose. Außerdem hatte Brehmer die geographische Verteilung im Auftreten der Krankheit studiert, was ihn in seiner Annahme bezüglich der besagten Ätiologie bestärkte. Aus Reiseberichten ging hervor, dass es Orte und Regionen gibt, in denen die Tuberkulose nicht auftritt: die Hochgebirge in allen Klimazonen, Island, die Färöer-Inseln, die kirgisischen Steppen.

Zum einen gaben die Besonderheiten des Hochgebirgsklimas den Ausschlag. Auf den niedrigeren atmosphärischen Druck reagiert der Organismus mit erhöhter Herztätigkeit und beschleunigtem Puls, um die dünnere Luft auszugleichen – das führt zu einer Steigerung des Stoffwechsels und einer Erhöhung der Körpertemperatur. Weiterhin von Bedeutung waren der Lebensstil und die Ernährungsweise. Größere Nahrungsmengen, vor allem Fett, alkoholhaltiger Kumys, schwere körperliche Arbeit.

Der beschleunigte Puls und die erhöhte Herztätigkeit stärken das Herz und kräftigen die Muskulatur. Bei den Bewohnern der besagten Gegenden kommt es häufig sogar zu einer Hypertrophie des Herzens, zu einer umgekehrten Entwicklung also wie bei den Tuberkulosekranken.

»Das, mein werter junger Herr«, beendete Doktor Semper- weiß seinen Vortrag, »ist unser ganzes Rezept. In Mitteleuropa beginnt der Bezirk, der frei ist von der Schwindsucht, bei etwa vierhundertfünfzig Höhenmetern. Dazu die ständige Obsorge des Arztes, der den Speiseplan zusammenstellt. Bewegung an der frischen Luft. So heilt uns ganz einfach die Natur.«

Er zog ein Stück Papier hervor und notierte in knappen Punkten seine Empfehlungen, die er mit einem Ton von Langeweile in der Stimme kommentierte:

»Mindestens sechs Wochen, am besten einige Monate. Individuell angepasste Spaziergänge, unbedingt auf Strecken mit unterschiedlichen Steigungen. Unterwegs müssen in kurzen Abständen Bänke stehen, damit es nicht zu anstrengend wird. Maßvolle Behandlung mit kaltem Wasser. Das wird Ihnen helfen. Medikamente in Maßen. Bei heftigem Hustenreiz rate ich, ihn nach Möglichkeit zu unterdrücken, lässt er sich nicht unterdrücken, in kleinen Schlucken kaltes Wasser oder Sodawasser und heiße Milch trinken. Sollten Sie, Gott behüte, Blut husten, legen wir einen Beutel mit Eis auf Herz und Lungen und wenden Morphiumspritzen an. Bei besonders heftigen Anfällen, die mit Atemnot und einem Schwächegefühl einhergehen, geben wir als Erstes ein anregendes Mittel, zum Beispiel Champagner. Nein, Sie müssen keine Angst haben vor Champagner, und überhaupt vor Alkohol nicht. Doch nur in kleinen Mengen. Jegliches Zechen ist streng verboten! Wenn Fieber auftritt, wird es zuerst alle zwei Stunden gemessen, damit es sicher bestätigt ist. Nachtschweiß beugt man am besten mit der abendlichen Gabe von Milch mit zwei, drei Teelöffeln Kognak oder angesetztem Likör vor. Schwester Sydonia Patek wird Ihnen alles zeigen und erklären.«

Während des ganzen Vortrags notierte Semperweiß seine Anweisungen. Wojnicz bewunderte es, dass er die beiden Tätigkeiten zugleich ausführen konnte.

»Sie wohnen bei Herrn Opitz, nicht wahr? Täglich werden Sie zum Kurhaus kommen für die Anwendungen und zur Liegekur, und sobald ein Platz im Sanatorium frei wird, gebe ich Ihnen Bescheid, hier ist alles im Fluss. Im Fluss«, betonte er. »Fürs Erste ist das Gästehaus des Herrn Opitz Ihrer Gesundheit ebenso zuträglich wie wir oder das Sanatorium des Doktor Römpler, und die kurzen Spaziergänge täglich bringen Farbe in Ihre Wangen.«

Der Doktor erhob sich schwungvoll, reichte Wojnicz den Zettel mit seinen Anweisungen. Das also war es. Jetzt war er aufgenommen.

Nun saß er wieder im Wartezimmer, und die unansehnliche Krankenschwester bereitete sein Behandlungsbüchlein vor sowie weitere Dokumente, die er benötigte. Er zog die gefaltete Broschüre aus der Tasche und las zu Ende, was er begonnen hatte:

Allgemein muss gesagt werden, dass in Hinsicht der Heilung bislang Aufenthalte in Kurorten wie Meran in Tirol, im schlesischen Görbersdorf oder im nach Görbersdorfer Vorbild eingerichteten schweizerischen Davos die beste Wirkung erbringen. Das Sanatorium des Doktor Römpler, fast unmittelbar am Fuße der Berge gelegen, besteht aus einer entsprechenden Anzahl von Gebäuden, die alle im Stile eleganter Villen gehalten sind. Eine Wasserleitung von 1140 Metern Länge bringt aus den Bergen, zu deren Füßen das Sanatorium liegt, kristallklar aus den Porphyrfelsen sprudelndes Quellwasser in die modern eingerichteten Waschräume des Brausebadhauses.

An Zeitvertreib und Abwechslung fehlt es den Patienten nicht. Die Heilbehandlung, das Mittagsmahl usf. nehmen einen großen Teil des Tages ein, und die bezaubernde nähere Umgebung von Görbersdorf hält viele Ausflugsziele bereit. Die Behandlung soll den Patienten dazu anleiten, sich selbst seiner Krankheit zu stellen. Durch Stärkung seines Organismus soll die Widerstandskraft gefestigt werden. So wird zunächst das Fortschreiten der Krankheit verhindert, dann tritt die Linderung des Leidens ein, und die Gesundheit wird schließlich wiederhergestellt. Dank der regelmäßigen Gymnastik lernt die angegriffene Lunge wieder zu funktionieren, die frische Bergluft regt die Herztätigkeit an. Die Resultate einer Kur in Görbersdorf dürfen zu den vielversprechendsten gezählt werden. Nahezu 75 Prozent der Patienten erleben eine Genesung.

Wunderbar wäre es zu glauben, zu diesen fünfundsiebzig Prozent zu gehören.

2Schwärmerei

Mit einem kleinen Heft, in dem von jetzt an die Geschichte seiner Behandlung vermerkt werden sollte, kehrte Wojnicz ins Gästehaus zurück. Auf dem Weg dachte er über die Worte des Doktor Semperweiß nach. Das Wichtigste bei der Kur sei das Regime. Früh aufstehen, sehr früh! Sich messen. Im Heft vermerken. Vor dem Frühstück, das zwischen sieben und acht Uhr eingenommen wird, Gymnastik. Nach dem Frühstück ein Spaziergang. Unterwegs eventuell Kneippbäder sowie weitere Anwendungen. Die Spaziergänge immer auf festgelegter Strecke. Um zehn das zweite Frühstück – frisches Brot, Butter, Milch. Liegekur auf einer der zahlreichen Terrassen. Das Mittagsmahl zwischen halb eins und halb zwei (Suppe mit Fleischeinlage, ein kräftiges Hauptgericht mit Fleisch und Gemüse, Dessert und Kompottsaft; an Sonntagen statt des Kompottsafts etwas Süßes, Kuchen oder eine süße Mehlspeise). Nach dem Mittagsmahl unbedingt Kaffee im Wintergarten oder in einem der Pavillons. Abermals Liegekur, ein weiterer Spaziergang, doch sollte die Strecke am Nachmittag eine andere sein als am Vormittag.

Die Vespermahlzeit zwischen vier und halb fünf Uhr, das Abendessen um sieben – warmes Fleisch mit Kartoffeln, unbedingt ein Glas Milch dazu. Abends wieder Temperatur messen, ein paar Sätze zum Befinden im Heft notieren. Viel Schlaf. Keinerlei Aufregung. Gutes, nahrhaftes Essen. Viel Fleisch, viel Milch, Schafskäse. Wojnicz entschied sich, Frühstück und Mittagsmahl im Kurhaus einzunehmen, zu Abend essen wollte er im Gästehaus für Herren. So hatte man es ihm empfohlen. Wenn er dann ins Kurhaus umzieht, wird er dort auch alle Mahlzeiten einnehmen. Zu Tisch gerufen werden die Kurgäste durch ein Trompetensignal.

Eine Erregung erfasste ihn, eine Energie des guten Willens, es war eine Euphorie jener Art, wie man sie erlebt, wenn etwas Neues beginnt, etwas, was einen unwiderruflichen Anfang verspricht. Die Aussicht, sich vom Alten zu lösen, es dem Vergessen überlassen zu können. Ja, selbst der gestrenge Semperweiß mit seiner ironischen Art wurde ihm zum Herold dieses Wandels.

Während er so dahinging, versuchte er sich zu merken, wo die einzelnen Häuser und Pensionen gelegen waren. Er betrachtete das ein wenig seltsam wirkende Gebäude des astronomischen Observatoriums, in dem Doktor Brehmer angeblich die Einflüsse des Kosmos und des Wetters auf die Behandlung der Tuberkulose untersucht hatte.

Bis zum mächtigen Bau der Villa Rosa ging er, dort kehrte er um.

Eine kräftige, goldene Septembersonne schien. Er setzte seine Füße in die Mitte der großen, flachen Steine, mit denen der Weg gepflastert war.

Die beiden älteren Frauen saßen noch immer auf der Bank vor dem Haus, sie waren jetzt damit beschäftigt, Bohnen zu enthülsen, sie brachen die trockenen Schoten auf, die mit einem Knacken barsten. Eine Bohne sprang aus den faltigen Händen und landete genau vor Wojniczens Schuh. Mit zwei Fingern hob er sie auf, um sie den Besitzerinnen zurückzugeben, doch diese erhoben sich, aus welchen Gründen auch immer, von der Bank, verschwanden mit ihren Schüsseln und Körben im Haus. Er sah nur noch die schwarz glänzenden Röcke in der Sonne flattern. Nun denn, es war ja nichts geschehen. Wojnicz rieb die Bohne am Ärmel – sie schien vollkommen. Er warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Und da er nicht wusste, was er damit anfangen sollte, steckte er sie in die Tasche seines Jacketts.

Die Tür des Gästehauses fand er zu seinem Erstaunen sperrangelweit offen, und er entdeckte ein Gebetbuch auf der Erde, mitten in einer Pfütze. Die cremefarbenen Seiten hatten sich schon mit schmutzigem Wasser vollgesogen. Er hob das Buch auf und ging, von jäher Unruhe ergriffen, ins Haus.

Der Salon im Erdgeschoss war leer. Sicher waren alle Bewohner des Gästehauses noch bei ihren Anwendungen. Er legte das besudelte Gebetbuch auf das Tischchen und wollte schon nach oben gehen, als ihn die angelehnte Tür zum Speisezimmer aufmerken ließ, vielmehr: die Schuhe, die er dahinter sah – auf dem Tisch. Und sie kamen ihm bekannt vor. Ohne weiter nachzudenken, ja geradezu hypnotisiert, ging er zu der Tür und stieß sie auf, er musste es aus der Nähe sehen.

Die Schuhe waren das untere Ende einer länglichen Form, die aus der Unbestimmtheit heraustrat, um sich als menschlicher Körper zu entpuppen. Und dieser Körper lag auf dem Tisch, an dem hier die Mahlzeiten eingenommen wurden. Offenbar solide eingepackt in mehrere Schichten von Stoffen. Wojnicz schien es, als wäre der Körper in eine Unzahl von Röcken und Hemden gewickelt, von Korsetts und Überwürfen. Noch nie hatte Wojnicz eine Frau aus solcher Nähe gesehen, und noch nie so reglos. Immer waren sie in Bewegung gewesen, immer huschten sie vorüber. Man konnte sich nicht konzentrieren, nicht alle Einzelheiten an ihnen erkennen. Doch jetzt lag ein solcher Körper vor ihm, und ohne Zweifel war der Körper leblos. Wojnicz sah auf die schwarzen Schnürstiefel, die unter den Röcken und Unterröcken hervorragten. Letztere hatten einen Schmucksaum, doch war die Spitze schon verwaschen und franste aus. Die Schnürsenkel waren sorgfältig gebunden, mit doppelter Schleife. Seltsam, dass jemand, der am Mittag nicht mehr lebte, sich am Morgen noch so sorgsam die Schuhe gebunden hatte. Der äußere Rock, aus leicht glänzendem Stoff, mit einem dünnen Streifenmuster in Grau-Schwarz, legte sich in ordentliche Falten. Oben eine Art Jäckchen, eng geschnitten, aus dunklem, fast schwarzem Stoff, mit runden Knöpfen geschlossen, wie polnische Geistliche sie an ihren Soutanen haben. Darunter schaute ein weißes Hemd hervor, das wirkte recht gezaust, ein Knopf war abgerissen, ein Fadenrest nur war verblieben. Der Hemdkragen war bis zum Kinn hochgezogen, doch nicht sorgfältig genug, dass der blaurote Striemen verdeckt worden wäre, der sich schockierend auf der weißen Haut abzeichnete. Mieczysław schrak zusammen.

Schließlich musste er es tun – den Blick nach oben wenden, auf das Gesicht. Voller Entsetzen sah er halb geschlossene Augen, sah unter den Wimpern die Augäpfel schimmern. Der verdrehte Kopf war ihm zugewandt, als wollte er ihm ein Geständnis machen. Den Mund – schmal und schon etwas bläulich – zeichnete der Anflug eines Lächelns. Das schien ihm völlig fehl am Platz. War es Ironie? Unter der Oberlippe sahen die Enden der Zähne hervor, gänzlich trocken. Und – das Gesicht war von einem feinen Flaum bedeckt.

Er stand versteinert, kaum atmete er.

Er erkannte sofort, dass es die Frau war, die ihm morgens das Frühstück gebracht hatte. Doch hatte er in der Frühe nur den Schnürstiefel wahrgenommen, der im Türspalt aufgetaucht war. Die üppige, in ein Korsett geschnürte Gestalt. Mehr nicht. Erst jetzt, nach dem Tod, sah er den Körper der Frau als Ganzes.

»Sie hat sich erhängt«, sagte Wilhelm Opitz, der in der Tür stand.

Wojnicz zuckte zusammen, erschreckt von der tiefen, sonoren Stimme des Hausherrn. Opitz hatte es in einem Ton verkündet, als stellte er eine sträfliche Nachlässigkeit fest, einen Vorfall, der nicht zu akzeptieren war. Doch seine Stimme zitterte.

»Bitte keine Aufregung, gleich kommen Leute von der Pietät und nehmen die Tote mit. Raimund ist schon gegangen, sie zu holen.«

Wojnicz wusste nicht, was er sagen sollte. Die Zunge war ihm verdorrt, es schnürte ihm die Kehle zu.

»Wann ist es passiert?«, fragte er nur.

»Wann? Gerade eben, vor einer Stunde. Ich bin zu ihr nach oben gegangen, als sie nicht erschienen war, um das Gemüse vom Händler entgegenzunehmen. Und da hing sie. Ich habe sie abgeschnitten. Geh auf dein Zimmer, mein Junge. Ah, da sind sie schon … von der Pietät.«

»Heute Morgen hat sie mir das Frühstück gebracht«, sagte Wojnicz, und ohne dass er es gewollt hätte, klang Rührung in seiner Stimme. »Ihr Dienstmädchen, nicht wahr?«

»Ach nein. Nein. Meine Frau.«

Opitz machte eine Handbewegung, als verscheuchte er eine Wespe, und öffnete den düster dreinblickenden Mitarbeitern des Bestatters die Tür. Sie sprachen Dialekt, verständigten sich mit leisen Stimmen. Mieczysław zog sich aus dem Speisesaal zurück – rasch ging er nach oben, er hörte die gedämpften Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was gesagt wurde. Das ganze Gespräch schien ihm ein Gemurmel von Menschen, die keine Worte brauchten, um einander zu verstehen.

Wojnicz ließ sich in dem roten Sessel mit dem häkelverzierten Kopfteil nieder. Er war erschüttert. Seltsam, er hätte nicht gedacht, dass dieser nette Opitz verheiratet war. Er hätte wissen müssen, dass Männer in der Regel Ehefrauen haben, die – zuweilen kaum sichtbar – die Familienangelegenheiten von der Küche und der Waschküche aus unterstützten. Ganz mit sich selbst befasst, mit seiner Ankunft, seiner Krankheit, hatte Wojnicz Opitzens Gattin nicht einmal wahrgenommen. Und nun war sie tot.

Eine Welle von Erinnerungen überkam ihn. Die Tote ließ ihn an seine Kinderfrau denken. In Umrissen nur hatte er sie im Gedächtnis, als verschwommene Gestalt wohnte sie dort, in unscharfen Konturen, immer von etwas verdeckt, immer in Eile, ein huschender Schatten. Er sah sich mit ihr spielen, sah ihre Hände, die faltige Haut. Diese Haut hatte er zwischen seine zwei kleinen Finger genommen, als wäre er ein Gänserich (er »zwickte« sie, so hatten sie es genannt), auf diese Weise wurde ihr Handrücken wieder glatt. Und er phantasierte, wenn er die ganze Gliceria (dieser seltsame Name war damals tatsächlich beliebt gewesen unter den Bäuerinnen der Lemberger Gegend) – wenn er die ganze Gliceria straff ziehen würde, dann könnte er seine Kinderfrau vielleicht vor dem Altern bewahren. Doch wollte das nicht gelingen. Gliceria war schon alt und wurde immer älter. Schließlich nahm sie ihren Abschied – es fiel ihr immer schwerer, den Pflichten nachzukommen, zu waschen, zu kochen, die Wäsche zu plätten, Ordnung zu schaffen. Mieczysław war damals sieben Jahre alt und somit im Schulalter. Der Vater befand, dass Gliceria nun nicht mehr vonnöten sei und ein Internat sie ersetzen könne. Also wurde Mieczysław in eine Schule mit Internat gegeben, nachdem sein Vater alles Nötige mit dem Direktor, einem gewissen Herrn Szuman, abgesprochen hatte. Doch verweilte der junge Mensch, den Vater und Onkel Mieczyś nannten, nicht allzu lange in der Anstalt, aus Gründen, die der Vater gegenüber Bekannten mit den Worten »Empfindlichkeit« beziehungsweise »eine gewisse Unangepasstheit« bezeichnete, was für den Buben überaus demütigend war, während der Vater es als Versuch betrachtete, der ganzen enttäuschenden Sache irgendeinen Sinn abzugewinnen.

Im Sinne des alten Sprichworts »Es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch seine gute Seite hätt’« lernte Mieczyś dann bei einem Lehrer, der eigens zu diesem Zwecke fest angestellt wurde – bei einem ersten, zweiten und dritten. Was den Vater eine Stange Geld kostete, zudem auch einiges an Nerven, denn diese Lehrer gehörten zu den launischsten Geschöpfen, die man sich denken konnte. Nichts war ihnen recht, ewig hatten sie etwas auszusetzen.

Der Vater war der Ansicht, dass alle nationalen Niederlagen und alle erzieherischen Misserfolge eben in einer zu weichen Hand ihre Ursachen hätten, in einer Pädagogik, die mit Weibischkeit, Verzärtelung und Trägheit einhergehe, was dann modisch als »Individualismus« verbrämt werde. Das konnte er nicht ausstehen. Für ihn zählten Mannhaftigkeit und energisches Auftreten, Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit, Rationalismus, Pragmatismus … Letzteres Wort mochte er besonders gern.

Er war ein Mann in den Fünfzigern, mit dunklem Haar, in dem kaum eine graue Strähne sich zeigte, und einem starken Bartwuchs, den er geradezu mit Ingrimm rasierte, nur einen Schnurrbart ließ er stehen, den er sich früher mit einem Fixiermittel eingerieben und gezwirbelt hatte. Das Mittel war aus Tiertalg hergestellt worden, so blieb Mieczysław als charakteristische Duftnote des Vaters der Geruch von ranzigem Fett in Erinnerung. Es war Januarys zweite Haut. Seit einigen Jahren aber zwirbelte der Vater den Schnurrbart nicht mehr, als einzige kosmetische Maßnahme besprühte er sich nach der Rasur mit dem englischen Duftwasser Bay Rum. Er war ein »wunderhübscher« Mann, wie man in Lemberg zu sagen pflegte. Gut aussehend und distinguiert. Ohne Weiteres hätte er noch einmal heiraten können. Das Interesse an den Frauen aber hatte der Ingenieur Wojnicz gänzlich verloren. Als wäre ihm durch den Tod seiner Frau das Vertrauen in das schöne Geschlecht abhandengekommen, ja als fühlte er sich durch sie betrogen, wenn nicht geschändet. Ihm ein Kind zu gebären und zu sterben! Was für eine Dreistigkeit! Vielleicht konnte auch einfach keine mehr dem geheimnisvollen Fräulein aus Brzeżany das Wasser reichen, der einzigen Tochter eines Notars, der gleichfalls Witwer gewesen war.

Auch die Mutter von Wojnicz senior war frühzeitig aus dieser Welt gegangen. Etwas stimmte nicht mit diesen Müttern. Offenbar übten sie eine entsetzlich bedrohliche Tätigkeit aus, riskierten ihr Leben in diesen Boudoirs und Schlafzimmern, führten, in Spitzen gehüllt, eine höchst gefährliche Existenz zwischen Bettwäsche und Messingkasserolen, zwischen Handtüchern, Puderdosen und Speisezetteln für jeden Tag des Jahres. In Mieczysław Wojniczens Familie lebten die Frauen in verschwommenen Umrissen und nur für kurze Zeit, dann starben sie und schrieben sich als konturlose flüchtige Wesen kaum ins Gedächtnis ein. Ihr Dasein beschränkte sich auf eine ferne und unklare Ursache, die sie nur für eine kurze Weile in dieses Universum treten ließ, und dies auch nur der biologischen Folgen wegen.

Als Mieczysław noch zur Schule hatte gehen sollen im Namen solider Bildung und wahrer mannhafter Erziehung, beschloss der Vater, einen Teil seines Landes sowie das Gut seiner Frau zu verkaufen und eine bequeme, helle Wohnung in Lemberg zu erwerben. Gliceria nahm er als Köchin, Dienstmädchen und Kinderfrau mit. Nun gehörten sie – wie es sich für eine anständige, wenn auch nicht ganz vollständige Familie ziemte – zum Lemberger Bürgertum.