Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Азбука

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Азбука-классика

- Sprache: Russisch

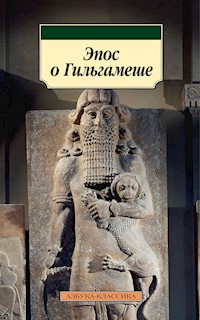

«Эпос о Гильгамеше» — старейшее художественное произведение, известное человечеству. Когда в XVIII веке до нашей эры шумерские поэты начали заполнять первые глиняные таблички, повествуя о подвигах правителя города Урук, не существовало еще ни одного европейского государства, а на Древнем Востоке едва брезжила заря цивилизации. Тем интереснее современным читателям главные герои эпоса — полубог Гильгамеш и его друг-соперник Энкиду. Их чувства и поступки нам близки и понятны. Приобщение к высокой культуре, скорбь после смерти друга, желание бессмертия — эти главные темы древнего эпоса можно назвать вечными. С тех пор как «Эпос о Гильгамеше» был открыт, а случилось это только в XIX веке, ученые и поэты не перестают обращаться к древнему тексту, пытаясь проникнуть в его тайны и передать красоту стихотворной формы. Настоящее издание по-своему уникально: представленный в нем перевод отражает находки и открытия, сделанные в связи с изучением «Эпоса о Гильгамеше» за недавнее время.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Эпосо Гильгамеше

Перевод с аккадского Игоря Дьяконова (таблицы I–XII) и Рима Нуруллина (таблица I)

Издание подготовлено Алексеем Янковским-Дьяконовым и Ликой Гусак

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

Эпос о Гильгамеше / пер. И. М. Дьяконова, Р. М. Нуруллина ; ст., примеч. А. Янковского-Дьяконова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-22965-5

16+

«Эпос о Гильгамеше» — старейшее художественное произведение, известное человечеству. Когда в XVIII веке до нашей эры шумерские поэты начали заполнять первые глиняные таблички, повествуя о подвигах правителя города Урук, не существовало еще ни одного европейского государства, а на Древнем Востоке едва брезжила заря цивилизации. Тем интереснее современным читателям главные герои эпоса — полубог Гильгамеш и его друг-соперник Энкиду. Их чувства и поступки нам близки и понятны. Приобщение к высокой культуре, скорбь после смерти друга, желание бессмертия — эти главные темы древнего эпоса можно назвать вечными. С тех пор как «Эпос о Гильгамеше» был открыт, а случилось это только в XIX веке, ученые и поэты не перестают обращаться к древнему тексту, пытаясь проникнуть в его тайны и передать красоту стихотворной формы. Настоящее издание по-своему уникально: представленный в нем перевод отражает находки и открытия, сделанные в связи с изучением «Эпоса о Гильгамеше» за недавнее время.

© И. М. Дьяконов (наследник), перевод, статья, предисловие, комментарии, 2023© А. И. Янковский-Дьяконов, статья, примечания, 2023© Р. М. Нуруллин, перевод, 2023© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021Издательство АЗБУКА®

Кто увидел истоки

Над мраком смерти обоюдной

Есть говор памяти времен.

Есть рокот славы правосудной —

Могучий гул, но дремлет он

Не в ослепленье броней медных,

А в синем сумраке гробниц,

Не в клекоте знамен победных,

А в тихом шелесте страниц.

В. К. Шилейко, 19171

Читателям, выросшим в эпоху книгопечатания, привычно думать о тексте, раз и навсегда установленном. Последняя воля автора — закон, далее следует лишь внимательно повторять написанное, — может быть, изучать его, но не менять. Однако с появлением электронных устройств текст перестал быть чем-то неизменным. Теперь его можно двигать, изменять, стирать и восстанавливать. Фантасты и постмодернисты с разных сторон рассматривали образ живой книги, но теперь это повседневность.

Новое — хорошо забытое старое. Таким «живым», вечно изменчивым текстом был и остается эпос. История Гильгамеша до сих пор не имеет полного канонического текста — и вряд ли когда-нибудь его обретет, а ведь это одно из главных эпических произведений, самый первый большой эпос человечества. Он был создан в Южном Двуречье, на юге современного Ирака, но его знали на всем древнем Ближнем Востоке; варианты и переложения найдены и в Восточном Средиземноморье, и в Малой Азии. Прожив более двух тысяч лет, «Эпос о Гильгамеше» был забыт вместе с клинописью в самом начале новой эры, хотя далекие отголоски этой истории могли сохраняться в раннем (уже христианском и мусульманском) Cредневековье.

Древние тексты «Эпоса о Гильгамеше» записаны на глине клинописными знаками, первые сказания — по-шумерски, последующие, более цельные произведения — на аккадском языке, родственном древнееврейскому и арабскому. Они, как всякий эпос, бытовали сначала устно, затем были записаны — как это делалось в тех местах и в те времена — острой палочкой на сырой глине. Полученный документ высушивали на солнце, изредка подвергали обжигу; иногда клинописные документы получали обжиг поневоле — в пожарах.

Такие глиняные документы, особенно обожженные, тысячелетиями сохраняют написанный на них текст; но они могут разбиться, от таблички могут отколоться куски.

Историю создания «Эпоса о Гильгамеше» можно условно разделить на три части. Эта история начинается в Уруке, наиболее значительном городе Южного Двуречья в IV–III тысячелетиях до н. э.; подобно Константинополю, его называли просто «Город». К I веку до н. э. Урук потерял свое значение, но само поселение, пусть и почти заброшенное, дожило до исламского завоевания. Некоторые жители Ирака считают, что от имени этого города произошло нынешнее название их страны; наука данное мнение не подтверждает, но его важно знать, чтобы понимать значение, которое Урук имеет в современном сознании иракца; бывает, что именем Урук называют ребенка.

Возможно, именно в Уруке в III тысячелетии до н. э. возникли не связанные между собой единым сюжетом шумерские сказания о Бильгамесе (как тогда предположительно произносили это имя). Скорее всего, Бильгамес2 был историческим лицом и правил Уруком в XXVII веке до н. э. или раньше.

Первое целостное художественное произведение о Гильгамеше, объединенное сквозным сюжетом, принято называть старовавилонской версией. Здесь «старо-» относит нас к событиям II тысячелетия до н. э., а «вавилонская» — к географической и политической области под названием Вавилония на юге современного Ирака. Старовавилонская эпоха — время литературного расцвета в стране Тигра и Евфрата. Мы многого не знаем о текстах про Гильгамеша из этого времени; ученые по-разному оценивают вклад личности в авторство (так же обстоит дело с творчеством Гомера): одни считают, что старовавилонская версия — это результат трудов нескольких поколений сказителей, постепенно шлифовавших текст; другие — что великая поэма могла быть гениальным творением одного человека. В любом случае у нас пока нет средств понять, кем он был, нельзя даже решить, к какой из трех исторических эпох отнести первоначальное создание целостной поэмы: к староаккадской эпохе (XXIV–XXII веков до н. э.), к периоду III династии Ура, известному прежде всего по бесчисленным бюрократическим документам (XXII–XXI веков до н. э.), или к собственно старовавилонской эпохе, которую ограничивают XX–XVI веками до н. э.

Со следующей версией эпоса мы встретимся, преодолев расстояние в несколько сот лет и несколько сот километров, уже в следующем, I тысячелетии до н. э., и не на юге, а на севере современного Ирака.

Таблицы новой, так называемой ниневийской версии были впервые найдены при раскопках библиотеки ассирийского царя Ашшурбанапала. В 612 году до н. э., через полтора или два десятилетия после смерти Ашшурбанапала, Ниневия, тогда столица ненавистной многим Ассирийской империи, была разрушена вавилонянами и мидянами. Деревянные конструкции дворцов Ашшурбанапала сгорели, вторые этажи рухнули вместе с хранившимися там клинописными таблицами. Глиняные «книги» раскололись на части и перемешались.

В таком виде их нашли через две с половиной тысячи лет в руинах дворцов на холме Куюнджик современного города Мосула (в наши дни он снова лежит в руинах после изгнания оттуда бандитской группировки). Раскопки в Мосуле вели британский дипломат Генри Лэйард и его помощник и последователь, ассириец Ормузд Рассам. Первые находки в библиотеке Ашшурбанапала были сделаны ими в 1849 году, но только в 1872 году ассириолог Джордж Смит, прочтя одну из найденных на Куюнджике таблиц, обнаружил рассказ о Всемирном потопе, до тех пор широко известный западной публике только из Библии.

Эта находка послужила началом новой истории «Эпоса о Гильгамеше» — истории его воссоздания из разрозненных фрагментов и его перевода на современные языки. Открытие Джорджа Смита дало также действенный импульс к дальнейшему развитию самой ассириологии — науки о языках, истории и культуре древних народов, пользовавшихся клинописью.

Методы Лэйарда и Рассама, а также других раскопщиков XIX века были далеки от научного подхода, который археология выработала впоследствии в течение многих десятилетий и ценой невосполнимых потерь. Однако именно их находки легли в основу ассириологии. Низкий по нынешним стандартам археологический уровень их деятельности привел к потере важных сведений о контексте найденных предметов. В те времена археологи стремились поскорее достать сокровища из земли, а не получить максимум знаний из находок, пока те еще лежат, как говорят археологи, in situ, «на месте», в неповрежденном контексте — наподобие того, как сцена преступления хранит поначалу множество ценных улик, пока не сделана уборка.

Фрагменты таблиц, найденных на Куюнджике, были привезены в Британский музей. Понадобились десятилетия работы самых выдающихся ученых, кропотливый подбор фрагментов, сличение их с другими таблицами и фрагментами в разных музеях мира, чтобы по крупицам восстановить значительную часть «Эпоса о Гильгамеше».

Из самого текста поэмы, найденного в Ниневии в нескольких, хотя и неполных, экземплярах, следует, что он написан не в Ассирии и не в VII веке до н. э., когда жил Ашшурбанапал, а раньше. Кроме библиотеки ассирийского царя, части этого же текста были найдены на юге, в Вавилонии и в Уруке; «южные» таблички V и даже II века до н. э. были скопированы с более ранних текстов. Такие многочисленные и разновременные находки говорят о долгой жизни «ниневийского» текста, но когда же именно он был создан?

В древнем каталоге табличек значилось: «История Гильгамеша из уст Син-леки-уннинни». По характеру имени и по разным другим признакам Син-леки-уннинни мог жить в эпоху, наступившую после старовавилонского периода — возможно, в XIV–XIII веках до н. э., когда власть в Южном Двуречье принадлежала горской династии касситов. Может быть, именно в это время старовавилонская поэма была отчасти переработана и снабжена новым прологом — и странным добавлением в виде еще одной, XII глиняной таблицы.

Присутствие и смысл XII таблицы — одна из загадок ниневийской версии. Хотя в этой таблице действуют Гильгамеш и Энкиду, главные герои эпоса, но происходящие с ними события не связаны с остальным сюжетом. Не похож на предыдущие одиннадцать таблиц и стиль этого добавления— незамысловатый механический перевод на аккадский язык второй части одной из шумерских былин о Гильгамеше, которую называют «Гильгамеш и подземное царство», или «Энкиду в преисподней». Зачем это здесь? И. М. Дьяконов считал, что XII таблицу не стоило и публиковать вместе с текстом эпоса (в последнем издании «Эпоса о Гильгамеше», вышедшем при жизни Дьяконова — в 1981 г., — ее нет). Однако она, несомненно, присутствует в семи списках, четыре из которых достоверно происходят из библиотеки Ашшурбанапала, а два других — из Вавилона, причем последние сделаны через два—четыре столетия или даже позднее, чем ассирийские. Четыре столетия помнить о том, что к одиннадцати таблицам самодовлеющего «Эпоса о Гильгамеше» надо добавлять XII таблицу?

Но зачем понадобилось делать это, на наш взгляд постороннее, прибавление ко вполне совершенной поэме из одиннадцати таблиц? Гипотез на этот счет немало. Одна из них опирается на текст колофона (сопроводительной записи) в одном из сохранившихся экземпляров XII таблицы: из него мы видим, что таблица была «переписана с древнего оригинала» в 705 году до н. э. известным современной науке ассирийским придворным ученым Набу-зукуп-кену, по-видимому, в тот момент, когда до него дошло известие о гибели на поле брани ассирийского царя Саргона II. Тело Саргона так и не было найдено и, соответственно, не было погребено, — по древним представлениям, большая беда. Такое событие могло бы, наверное, побудить Набу-зукуп-кену добавить древний шумерский текст о загробном мире к «серии о Гильгамеше»3; но лексика XII таблицы кажется скорее средневавилонской, то есть более ранней, чем время Набу-зукуп-кену. Есть и другие обстоятельства, говорящие в пользу того, что XII таблица была добавлена во время, близкое к созданию ниневийской, или канонической, версии, — и тогда это добавление, по предположению Эндрю Джорджа, могло быть делом рук Син-леки-уннинни.

Если Син-леки-уннинни и вправду жил в касситское (средневавилонское) время, в последние века II тысячелетия до н. э., то его деятельность могла проходить в общем контексте предпринятого тогда собирания старовавилонских литературных произведений в канонические серии — своего рода обращение к «корням» в эти тяжелые для Южного Двуречья времена, когда многие прежде цветущие города были покинуты. Таким эпохам бывает свойственно схоластичное отношение к прошлому, в котором хочется почерпнуть силу, но пока неизвестно, как это сделать.

Вместе с тем, говоря столь общие слова о целых территориях и эпохах, будем помнить, насколько по-разному смотрят на вещи современники. «Темные века» темны для нас — главным образом по недостатку источников, но так ли они были темны для самой эпохи? Так или иначе, «темные века» нередко готовят новое возрождение.

Текст эпоса, найденный в Ниневии — может быть, результат труда Син-леки-уннинни, — получил широкое распространение в Месопотамии и на Ближнем Востоке во второй половине I тысячелетия до н. э. В современной российской ассириологии эта версия эпоса называется канонической или младовавилонской, в англоязычной литературе — Standard Babylonian; Дьяконов называл ее ниневийской. Именно с нее были сделаны европейские, а затем и русские переводы.

Начало русской истории «Эпоса о Гильгамеше» символически связано с великим русским поэтом Анной Андреевной Ахматовой: первые два русских переводчика эпоса, Николай Гумилев и Владимир Шилейко, были, один за другим, ее мужьями и, что важнее, частью общего культурного круга. Вряд ли здесь только жизненная случайность, скорее, это свидетельство того, насколько значительную роль Древний Восток сыграл в русской культуре XX века. «Надо заниматься Востоком», — говорила учительница литературы школьнице из рабочей семьи, будущему ассириологу Нинели Янковской, в блокадном Ленинграде. Эта необходимость ощущалась многими.

Владимир (Вольдемар) Казимирович Шилейко (1891–1930), ассириолог, поэт, выдающийся ученый, в 1925 году рассказывал историю перевода «Эпоса о Гильгамеше» так:

«„Гильгамеш“ начал переводиться весной 1914 г. Я читал кусочки из него у Лозинского, и это ужасно понравилось Николаю Степановичу [Гумилеву], и он решил: я ему должен был переводить это с подлинника, и он хотел укладывать это в стихи. Причем делал он это очень 〈банально?〉 (в расшифровке знак вопроса. — А. Я.). Я тогда был моложе и суровее и скоро перестал переводить, считая, что это будет пересказ. А затем, в 1918 г., он вернулся к нему (после возвращения из Парижа). В 1914-м [было еще] не больше 100 стихов, и они во второй перевод не вошли, он наново начал. Второго перевода я совсем не касался, я просто дал ему эту книжку: Choix de textes religieux assyro-babyloniens. Paris, 1907. Он эту книжку взял у меня, вероятно, в апреле 1918-го. Вернулся [из Парижа и перевел поэму о Гильгамеше] — самостоятельно. Я увидел ее уже только напечатанной. После смерти Гумилева мне поручили переделать, и я отказался, сказав, что в книге мертвого человека ничего менять нельзя»4.

Говоря другими словами, в 1914 году Владимир Казимирович Шилейко начал переводить «Эпос о Гильгамеше» с оригинала, пользуясь доступными тогда публикациями клинописных текстов. Н. С. Гумилев, понимая значение этой книги, увлекся ею, но сотрудничество двух поэтов не сложилось, и, вместо того чтобы продолжать переводить для Гумилева подстрочник, Шилейко просто дал ему французский перевод Поля Дорма5. Получив эту книгу, по словам Шилейко, в апреле 1918 года, уже в августе 1918 года Гумилев закончил переложение Дорма на русский язык. Весьма обширные пропуски — разбитые и к тому времени еще не найденные фрагменты — Гумилев досочинял по-своему; мало того — к моменту публикации Дорма порядок клинописных фрагментов, из которых следовало составить поэму, еще не был до конца установлен.

В том же 1918 году В. К. Шилейко передал в издательство Сабашникова в Москве собственный перевод «Эпоса о Гильгамеше», а в 1919 году вышел перевод Гумилева, по поводу чего Николай Степанович написал шуточное стихотворение:

Над сим Гильгамешем трудилисьТри мастера, равных друг другу,Был первым Син-Лики-Уннинни,Вторым был Владимир Шилейко,Михал Леонидыч ЛозинскийБыл третьим, а я, недостойный,Один на обложку попал6.

К этому изданию В. К. Шилейко написал введение, в котором сформулировал принципы ритмики аккадской поэмы:

«Единицей вавилонской поэзии является стих, состоящий из двух полустиший. Оба полустишия могут иметь по два или три ударяемых слога или первое — три, а второе — два. (Встречаются также трехдольные стихи из 2+2+2 ударений.) Количество неударяемых слогов между двумя ударениями безразлично, но не должно превышать четырех; два ударяемых слога не могут следовать непосредственно друг за другом».

Николай Гумилев этим принципам не следовал; он не сохранил и ритмику Дорма, более близкую к оригиналу, вероятно, в поисках большей музыкальности:

О том, кто все видел до края вселенной,Кто скрытое ведал, кто все постиг,Испытывал судьбы земли и неба,Глубины познанья всех мудрецов.Неизвестное знал он, разгадывал тайны,О днях до потопа принес нам весть,Ходил он далеко, и устал, и вернулся,И выбил на камне свои труды.Стеною обвел он Урук блаженный... и т. д.7

Не пускаясь в дискуссию с Гумилевым, Шилейко, который знал много древних и новых языков и ценил поэзию первоисточника, просто включил в свое Введение отрывки из собственного перевода:

Об увидавшем все [до кра]я мира,О проницавшем [вс]е, [постигшем] все.[Он проч]ел совокупно [все писанья],[Глубину] премудрости всех [книгочетов].Потаенное видел, сокровенное [знал],И принес он весть о днях до пото[па].Далеким путем он ходил, но устал и вер[нулся],И записал на камне весь свой тр[уд].

Обратим внимание на квадратные скобки: ими переводчик отмечает разрушенные места оригинала, где текст нужно домысливать и для которых на момент издания еще не нашлось параллелей в других найденных фрагментах. Поскольку речь идет все же о переводе, а не об аккадском тексте, то размещение квадратных скобок не лишено условности. Сохранив ритмику оригинала, Шилейко, однако, в отличие от Гумилева, не счел нужным воспроизводить метрику окончаний аккадских строк — в оригинале они всегда женские (последний слог безударный, предпоследний ударный). Обе ритмические особенности оригинала — четырехударная строка с цезурой и женские окончания строк — будут использованы вместе только на следующем этапе развития русского «Гильгамеша».

Перевод В. К. Шилейко, который, по-видимому, был записан под его диктовку Анной Ахматовой, был утрачен еще при его жизни — вероятно, выброшен уборщицей в его квартире во флигеле Мраморного дворца в Петербурге, в то время как сам Шилейко был в Москве8. Кроме фрагментов, процитированных во Вступлении к переводу Гумилева, сохранился еще перевод VI таблицы «Гильгамеша», опубликованный через десятилетия после смерти автора9.

Первым русским переводчиком «Гильгамеша», кто смог донести текст «Эпоса о Гильгамеше» от аккадской клинописи до широкого читателя, стал Игорь Михайлович Дьяконов (1915–1999), глубокий знаток множества языков древнего Ближнего Востока. В его семье поддерживалась культура стихотворного перевода непосредственно с языка оригинала, без подстрочника — с норвежского, с английского, с немецкого, с латыни, с древнееврейского; с персидского переводил его брат, Михаил Михайлович Дьяконов (1907–1954).

В 1930 году Реджинальд Кэмпбелл-Томпсон, британский ассириолог, археолог и офицер разведки, который и сам вел раскопки дворцов Ашшурбанапала на холме Куюнджик, опубликовал транслитерации и прорисовки всех известных к тому времени клинописных фрагментов эпоса10. Его книга знаменовала новый этап в изучении и публикации «Эпоса о Гильгамеше».

В. К. Шилейко эту книгу, скорее всего, уже не застал — он тяжело болел с лета 1930 года и осенью умер. Несомненно, с этой книгой познакомился ученик Шилейко, профессор аккадского языка в Ленинградском университете Александр Павлович Рифтин. От него или от его коллеги, работавшей в Эрмитаже Натальи Давыдовны Флиттнер, о книге Кэмпбелла узнали студенты, и среди них Игорь Дьяконов. Еще до войны Н. Д. Флиттнер включила отрывок из «Гильгамеша» в его переводе в свою популярную книгу11.

Вернувшись с войны в 1945 году, Дьяконов продолжил работу над новым русским переводом «Эпоса о Гильгамеше» на фоне совершенно других занятий, связанных с изучением политической и социально-экономической истории Ассирии и Шумера. В 1951 году появилась новая публикация его отрывка из «Гильгамеша»12:

Разве навеки мы строим домы?Разве навеки ставим печати?Разве навеки делятся братья?Разве навеки ненависть в людях?Разве навеки река несет половодье?Стрекоза над осокой навсегда ли реетИ лицо ее видит сияние солнца?С давних времен ничто не вечно, —Спящий и мертвый друг с другом схожи —Не смерти ли образ они являют?..Боги назначили смерть и жизнь,Смерти дня они ведать не дали!

Полный русский текст эпоса в переводе И. М. Дьяконова, с его большой сопроводительной статьей и подробным научным комментарием, вышел в 1961 году в серии «Литературные памятники». Он получил подзаголовок «О все видавшем», по первой строчке поэмы13. Это издание много раз воспроизводилось стереотипно, в том числе после смерти Дьяконова, несмотря на то что он правил свой перевод в 1973 и 1981 годах. Мы наконец решили порвать с традицией стереотипных изданий и познакомить читателя с наиболее совершенным на сегодня русским текстом «Эпоса о Гильгамеше» — однако, как читатель уже мог понять, «совершенное на сегодня» в этом деле ни в коем случае не значит «окончательное».

В своей сопроводительной статье Дьяконов дает широкий обзор культурно-исторического и мифологического контекста поэмы, глядя из той идейной системы, к которой он принадлежал. Назвать эту систему марксистской было бы неточно. Немалая доля марксистской риторики была необходима, чтобы книга могла увидеть свет в 1961 году. Что можно сказать с уверенностью — это что Дьяконов воспринимал историю как процесс, который имеет свои закономерности, связанные и с социально-экономическими явлениями, и с движением идей, с переменами в понимании человеком своего места в истории.

Слова «рабовладельческое общество» могут показаться нынешнему читателю архаичными; но тема рабовладения воспринималась в советское время острее, чем мы можем сегодня вообразить: вспомним опасные споры вокруг трактовки рабовладения во «Всемирной истории», где Дьяконов был одним из участников редколлегии.

Стоит ли упрекать ученых старшего поколения за слишком широкие обобщения? Теперь мы видим больше деталей — как в силу стремительного развития ассириологии, так и благодаря появлению новых компьютерных инструментов, баз данных клинописных текстов и словарей с удобным поиском, позволяющих находить и исследовать многие частности. Понимание истории как процесса отходит на второй план; перестает ли от этого история быть процессом?

В 1961 году «Гильгамеш» Дьяконова находился на высоте достижений мировой ассириологии. Дьяконов поставил себе две задачи: 1) «довести до читателя древнюю поэму как целостное художественное произведение» и 2) «в максимальной степени отвечать требованиям научной точности». На пути решения этих задач находилось и до сих пор находится принципиальное препятствие: текст ниневийской (канонической, младовавилонской) версии дошел до нас не полностью; в 1961 году было известно немногим более половины ниневийской версии эпоса.

Для заполнения разрушенных мест, которые нельзя было восстановить по ритмическим повторам и параллелям, Дьяконов использовал предыдущую, старовавилонскую, а временами и другие (так называемые периферийные) версии эпоса. Тем самым, «Гильгамеш» Дьяконова стал законченным произведением русской литературы, но по-аккадски такой текст, в буквальной точности, никогда не существовал: он составлен из разновременных версий. Правда, в большей или меньшей степени то же можно сказать о любом древнем сочинении, восстановленном в наше время из фрагментов, а временами и домыслов, — восстановленный текст есть современная конструкция, предмет нашего времени, а не древности. Он дает нам представление о древности, но не принадлежит ей каждой своей буквой.

После 1961 года были найдены (как в новых раскопках, так и в старых коллекциях) и изданы многие десятки клинописных фрагментов, относящихся к «Эпосу о Гильгамеше». Одновременно с находками новых фрагментов не прекращалась работа над клинописными текстами вообще, над изучением шумерского, аккадского и других древних языков этого региона, что проясняло значение ранее непонятных мест эпоса.

В 2003 году книга британского ассириолога Эндрю Джорджа «Вавилонский эпос о Гильгамеше» сменила издание Кэмпбелла-Томпсона, и в истории реконструкции и переводов аккадской поэмы начался очередной новый этап14. Книга Джорджа — образцовый труд, где отражено состояние современного знания обо всех известных материальных носителях эпоса, их чтении и трактовке, об их взаимном сопоставлении для получения цельного текста, а также ряд других важных сведений. Разумеется, после выхода книги Джорджа новые находки не прекратились, и текст «Гильгамеша» продолжает меняться в руках ученых — в движении находятся и шумерские «былины», и старовавилонская, и каноническая ниневийская версии; при этом версии, для которых существует много разновременных «манускриптов» (отдельных глиняных таблиц и их фрагментов), представляют собой скорее «облако вероятностей», чем фиксированный синхронный текст.

На фоне этих событий русский перевод «Гильгамеша» не может оставаться неизменным. В кругу учеников И. М. Дьяконова были предприняты, независимо друг от друга, две попытки совершенствования перевода: в Москве под руководством крупнейшего отечественного семитолога Леонида Ефимовича Когана была запланирована коллективная работа над различными версиями эпоса, а в Петербурге авторитетный ассириолог Владимир Аронович Якобсон взялся за создание нового русского текста «Гильгамеша» в одиночку. В группе Л. Е. Когана непосредственную работу над переводом канонической версии взял на себя Рим Маратович Нуруллин.

Перевод Дьяконова уже стал фактом русской литературы, а принятые в нем художественные приемы стали образцом для других переводов древневосточной поэзии на русский язык. Поэтому и В. А. Якобсон, и Р. М. Нуруллин поставили своей задачей не замену, а реставрацию перевода И. М. Дьяконова — сохранив его удачи, дополнить его новым знанием.

В. А. Якобсон умер в 2015 году, не успев окончить свой труд. Из двенадцати таблиц ниневийской версии он сделал, по-видимому, перевод четырех в разной степени завершенности. Первая таблица опубликована15.

У Р. М. Нуруллина на сегодня готова I таблица отреставрированного перевода, которую мы и приводим в нашем издании, заменив ею I таблицу дьяконовского перевода16. Остальные десять таблиц основного текста эпоса мы приводим в переводе И. М. Дьяконова по изданию 1981 года, а XII таблицу — по изданию 1961 года (в книге 1981 года ее нет).

Пострадает ли от реставрации поэтическое единство дьяконовского текста, признанного и любимого многими читателями? Возможно. Но Дьяконов считал себя прежде всего ученым. Для ученого же поэзии вне истины не бывает. В конце жизни, работая с Л. Е. Коганом над своими ранее опубликованными переводами древнееврейских текстов, Игорь Михайлович соглашался на правки там, где развитие библеистики открывало дорогу к новым решениям. В. К. Шилейко, как мы помним, отказался переделывать «книгу мертвого человека», а мы собираемся делать обратное. На наш взгляд, в 2020 году мы находимся совсем в другом положении, чем В. К. Шилейко в 1921 году. Николай Гумилев был расстрелян тогдашней государственной властью; вмешиваться в его книгу хотя бы поэтому могло быть для Владимира Казимировича неприемлемо. Текст Гумилева был переложением французского перевода без соблюдения ритма оригинала и с произвольным заполнением лакун. «Переделать» такую книгу было, очевидно, нельзя — можно было только перевести «Гильгамеша» заново, что В. К. Шилейко и сделал. Что же касается «Гильгамеша» И. М. Дьяконова, то для его учеников это не «книга мертвого человека», не памятник историографии, а звено в живой традиции, донесшей до нас аккадскую поэму.

Трудность работы с текстом «Эпоса о Гильгамеше» ставит жесткие условия отбора для его переводчиков и исследователей — нужно знать как минимум аккадский и шумерский, совершенно непохожие друг на друга древние языки с необыкновенно сложной письменностью; чтобы работать с периферийными версиями, нужно знать еще хеттский и хурритский — также древние языки из разных языковых семей; и конечно, иметь хорошее представление об истории, культуре и мифологии большого и очень разнообразного региона, древнего Ближнего Востока. Поэтому круг людей, которые достигли существенных успехов на пути реконструкции и перевода эпоса, — это особый круг.

«Клуб» переводчиков «Гильгамеша» с аккадского на национальный язык — это плеяда ученых, как правило сыгравших выдающуюся роль в гуманитарной науке своих стран, как Игорь Дьяконов в России, Вольфрам фон Зоден в Германии, Жан Боттеро во Франции, Таха Бакир в Ираке. Этот список можно продолжить.