9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

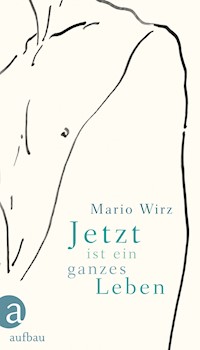

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jeder Satz eine Revolte gegen den Tod.

Mario Wirz Mario, ein fünfunddreißigjähriger schwuler Schauspieler, weiß, daß er nicht mehr lange leben wird. In einer expressiven, bildkräftigen Sprache erzählt Mario Wirz die verzweifelte Geschichte von einem, der sich besessen zu erinnern beginnt, während er aushält, was nicht auszuhalten ist - eine beeindruckende Erzählung, in der sich gieriger Lebenswille auftut.

"Ein mutiges Buch, das Tabus bricht." NDR.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Jeder Satz eine Revolte gegen den Tod.

Mario Wirz Mario, ein fünfunddreißigjähriger schwuler Schauspieler, weiß, daß er nicht mehr lange leben wird. In einer expressiven, bildkräftigen Sprache erzählt Mario Wirz die verzweifelte Geschichte von einem, der sich besessen zu erinnern beginnt, während er aushält, was nicht auszuhalten ist - eine beeindruckende Erzählung, in der sich gieriger Lebenswille auftut.

"Ein mutiges Buch, das Tabus bricht." NDR.

Über Mario Wirz

Mario Wirz, geboren 1956 in Marburg an der Lahn, wuchs in Frankenberg auf. Nach dem Abitur Schauspielausbildung in Berlin, Engagement an der Vagentenbühne in Berlin. 1981 bis 1984 Jugendtheater Kiel, danach Autor, Regisseur und Schauspieler bei verschiedenen Projekten, seit 1988 als freier Schriftsteller in Berlin.Werke: Und Traum zerzaust dein Haar. Nachtgedichte (1982); All die vielen Nachtschritte. Gedichte ohne Illusionen (1984); Es ist spät, ich kann nicht atmen. Ein nächtlicher Bericht (1992); Ich rufe die Wölfe (Gedichte, 1993); Biographie eines lebendigen Tages (1994); Das Herz dieser Stunde (Gedichte, 1997); Umarmungen am Ende der Nacht (Erzählungen, 1999); mehrere Theaterstücke. Mario Wirz starb am 30.05.2013 in Berlin.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Mario Wirz

Es ist spät, ich kann nicht atmen

Ein nächtlicher Bericht

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Buch lesen

Impressum

Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

A. W. B. gewidmet

Buch lesen

Die eigentliche Geschichte aber bleibt

unerzählt, denn ihre wahre Sprache

könnte nur die Sprachlosigkeit sein.

Natascha Wodin

Ich finde keine Schafe mehr auf der Weide meiner Nacht. Kein einziges Lämmlein, das ich schlafhungrig zählen könnte. Der Viruswolf hat sie in fünf Jahren aufgefressen. Ein Schaf nach dem anderen. Mahlzeit für eintausendachthundertfünfundzwanzig Nächte. Morpheus ist ein launenhafter Hirte. Auch diese Nacht feiert er seine Schäferstunden mit anderen. Warum auch sollte er den geilen, infizierten Bock umarmen, der jetzt schlaflos auf dem Bett liegt und buchhalterisch seine T-Helfer-Zellen zählt? Von eins bis vierhundertzwanzig. Vor einem Jahr noch verfügte mein Immunsystem über eine stolze Armee von sechshundertachtzig Widerstandskämpfern. Mein Viruswolf ist gefräßig. Von eins bis vierhundertzwanzig. Und wieder von vorne. Närrischer Zahlenzirkus. Vor meinem Fenster schneit es schwarzweiß. Die fallenden Schneeflocken sind meine fallenden T-Helfer-Zellen. Vielleicht habe ich jetzt nur noch vierhundert oder dreihundertneunzig. Hysterische Zahlenakrobatik.

»Du musst kämpfen und Zeit gewinnen. Ich bin sicher, dass sie demnächst ein Mittel finden«, sagt Jan, der meine Alpträume nicht länger ausgehalten hat. Meine Nacht ist nicht seine Nacht. Jetzt schläft er an der Seite von Rolf, der dreiundzwanzig Jahre alt ist und ohne Stottern von der Zukunft sprechen kann. Mit blonden Sätzen, die sich nicht plötzlich verdunkeln und ins Bodenlose abstürzen. Jan hat mich im Stich gelassen.

Wehleidigkeit sitzt mir im Kopf und färbt jeden Gedanken. Ich will sie nicht, diese Bitterkeit, die mir aus allen Poren strömt. Lieber Vasen gegen die Wand schmeißen als diese passive Weinerlichkeit, die meinem Käfig immer wieder die gleichen Sätze diktiert. Ich bin dazu verdammt, Jan zu verstehen. Seine Panik. Seine Fluchten.

Ich bedrohe Jan, und er flüchtet zu denen, deren Sterblichkeit weniger aufdringlich in die Augen springt. Wenn Jan mich umarmt, umarmt er seine Angst. Ich verstehe Jan, aber mein Verständnis ist die Hölle. Feuer und Eis. Ich verbrenne, wenn ich einatme, und ich erfriere, wenn ich ausatme. Eiszapfen wachsen mir ins Herz, das aufsässig um sich schlägt. Von eins bis vierhundertzwanzig.

Das kleine Einmaleins der Hoffnung, die schwerer lastet als die Angst. Ich bin der Hoffnung müde. Ich bin es müde, immer wieder eine optimistische Pose auszuprobieren, um auszuhalten, was nicht auszuhalten ist. Ich bin der verlogenen Durchhalteparolen müde, mit denen ich mich morgens zum Tag verurteile. Aufstehen! Lass dich nicht hängen! Nimm dich zusammen! Weitermachen! Kopf hoch! Ich bin der vielen Vitamine müde, die ich gnadenlos in mich stopfe. Eine Kiwi, ein Glas Karottensaft, sicherheitshalber noch eine Multivitaminkapsel, und ich fühle mich kräftig genug, um einen Baum auszureißen, den ich nie gepflanzt habe. Alles tun, um mich stark genug zu fühlen, mir und den anderen einen Bären aufzubinden. Tägliche Komödie der Zuversicht. Wenn es dunkel wird, hilft nur das Vitamin A wie Alkohol. Der keusche Karottensaft des Morgens verbindet sich brüderlich mit den lasterhaften Flüssigkeiten des Abends. Natürlich bin ich kein Alkoholiker. Ich trinke nur ein bisschen regelmäßig, um die Gespenster in meinem Kopf zu beschwichtigen. Ich bin es müde, müde zu sein. Von eins bis vierhundertzwanzig. Ich liege schlaflos in meinem Bett, und das Bett wird zum Schiff, das untergeht in meinem Sturm.

Meine T-Helfer-Zellen fallen, und ich falle, tiefer und tiefer, bis mich auf dem Grund meines Nachtmeeres ein Mann auffängt, der mit mir zusammen, Seite an Seite, gegen den Strom schwimmt. Einen Augenblick atmen wir zusammen, auch in die fünfte Himmelsrichtung, dann verschwindet mein imaginärer Gefährte, und das Meer spuckt mich wieder in meine Nacht.

Mein Pathos rettet mich nicht. Das Bett bleibt im Zimmer, und ich bleibe im Bett. Nichts hat sich verändert. Unerbittlich beharren die Dinge auf ihrem Platz. Das Sofa. Der Schreibtisch. Der Stuhl. Das Regal. Das rote Tastentelefon. Rotgepanzerte Schildkröte. Niemand reißt mir das Herz aus dem Leib. Es bricht auch nicht. Redlich schlägt es sich durch die Nacht. Das ist alles. Schnell dichte ich mich vom ersten Stock in den vierten Stock und springe aus dem Fenster. Eine schöne Leiche für Jan, der Tod und Leidenschaft nur in der Oper liebt. Das hohe C meiner Todesangst ist nicht abendfüllend. Jan schwärmt für die Alpträume von Wagner. Ich werde ihm ein Operndrama aus Neukölln widmen. Aus dem ersten Stock meiner kleinen Hinterhofwohnung im linken Seitenflügel. Da capo für eine schöne Leiche! Meine Wut ist eine Metapher, die ich mir selbst nicht glaube. »Vielleicht bin ich auch positiv. Ich will es nicht wissen«, sagt Jan und streut Konfetti auf die Bombe.

Hat mich der Virus etwas Neues gelehrt? Was habe ich gelernt in der Schule meiner Ängste? Auch ich will nichts mit dem Tod zu tun haben. Weg von mir und dieser Nacht und diesem Zimmer. Den Gefangenen hinter mir lassen, der auf dem Bett liegt und von Jan träumt. Aufstehen und verhindern, dass das Licht in meinem Kopf ausgeht. Mein Körper gehorcht mir und schlüpft brav in die lange Unterhose, die griesgrämig auf meine Gesundheit aufpasst. Ich kann mir weder Eitelkeiten noch Erkältungen leisten. Erleichtert verschwindet die Unterhose in den Cordjeans. Den schwarzen Nickipullover hat mir Jan geschenkt, aber ich verbiete mir ausführliche Erinnerungen. Die Zentralheizung aufdrehen und dankbar sein, dass meine Einzimmerwohnung mit OH vor drei Jahren saniert wurde. Die anderen Mieter ließen ihre Öfen rausreißen, um Raum zu schaffen, aber mein Ofen blieb an seinem Platz. Wie alles andere auch. Seit fünf Jahren habe ich Angst vor Veränderungen. Ich klammere mich an Vertrautes, als könnte ich dadurch die feindliche Zeit einschüchtern. Auch mein kalter Ofen neben dem Bett erzählt mir eine Geschichte, die von Jan und mir handelt und all den vielen Nächten, in denen wir zusammen einschliefen, aber ich höre nicht zu. Ich könnte in meine Schwulenbar um die Ecke gehen und mich volllaufen lassen. Mit den anderen Nachtvögeln die Flügel hängen lassen und mir einen anzwitschern. Ich könnte meinen Vorrat an Kondomen plündern und auf die nächste Klappe rennen, um den üblichen Film abzuspulen. Typen, die von Matrosen träumen, treiben es mit Typen, die einen Cowboy suchen. Oder zumindest einen LKW-Fahrer. Nacht für Nacht landen die »unerhörten Gebete« der rachitischen Gedichteschreiber und romantischen Angestellten im Lokus der Wirklichkeit. Ich könnte der Kälte trotzen und durch den Park streunen, um mir ein geiles Wild zu jagen. Im wohlwollenden Licht des Mondes einen Frosch in einen Märchenprinzen verwandeln und hoffen, dass ihm die gleiche Metamorphose auch bei mir gelingt. Aber in dieser Nacht fände ich wahrscheinlich nur einen Schneemann, der bereit wäre, in meinen Armen dahinzuschmelzen.

Was hat sich verändert in den fünf Jahren, seitdem ich weiß, dass ich vielleicht, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich aber doch …? Ich habe keinen Frieden schließen können mit dem, was ich für mein Leben halte. Keine Philosophie, die mein Unglück zähmt. Keine Religion, die die Bombe entschärft. Safe ist jetzt mein Sex, aber nicht safe sind die Tage und Nächte. Jede Stunde ein Minenfeld. Sitzen und starren und rauchen. Mein Zimmer. Mein Käfig. Meine Zelle. Mein Grab.

Despotische Schlaflosigkeiten, die immer wieder den gleichen Film in meinem Kopf drehen, oder aber Anfälle von Schlafwut, die schon beim Rasieren beginnen. Die Rasierklinge, eine Waffe vor dem Blick des Fremden im Spiegel, der auch diesem Tag den Krieg erklärt. Ich schäume die Wahrheiten in meinem Gesicht ein und ermüde stehend vor der Clownsmaske. Schlaflosigkeit oder Schlaftollheit, selten etwas dazwischen, ich torkele von einem Extrem ins andere, nicht wissend, was ich mehr fürchte. Die Kraftlosigkeit, die auch die zaghafteste Aktivität verbietet und mich auf das Bett wirft, oder aber das Wachsein, das mich an die Bilder meiner Nacht fesselt. Mein Zimmer. Mein Käfig. Die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Wenn mich Freunde nach meinem Tag fragen, erfinde ich den Stunden oft eine Biographie, um nicht immer wieder das gleiche zu sagen: »Ich bin aufgestanden. Habe geduscht. Habe gefrühstückt, und dann, dann habe ich mich so schwach gefühlt und bin wieder ins Bett gegangen.« Mein Zimmer. Mein Knast. Schlaf-irre Tage, an denen ich alles wegschlafe, um alles in meinen Träumen wiederzufinden. Montag oder Mittwoch oder Freitag. Ich frühstücke mit mir und versuche, nicht nur positiv zu sein, sondern auch positiv zu denken. Ein wacher Blick auf die Blumen, die ich mir gekauft habe.

Mülltonnen scheppern. Frau Hansen über mir schreit irgend etwas aus dem Fenster. Jemand rennt pfeifend die Treppen runter. Ich hebe die Kaffeetasse wie ein Schwergewicht und falle in die erste Müdigkeit. »Los, mach einen Spaziergang!« sagt der Vierunddreißigjährige in seinem Käfig. »Tu etwas! Nimm dich zusammen! Lass dich nicht so gehen! Schreib an deinem Theaterstück! Gib dem Tag eine Ordnung, den Stunden ein Ziel!« Meine tyrannische Müdigkeit ignoriert meine Anweisungen und schleppt mich ins Bett. Ist es mein lädiertes Immunsystem, das sich mit meinen Erschöpfungen verbündet, ist es mein Gefühlswirrwarr? Ich verweigere mich dem Tag und flüchte unter die Decken. Bette mein immerwiedergleiches Kopfrattatata auf zerwühltem Kissen. Frau Hansen und der Golfkrieg und die tödlichen Schlagzeilen der Lebenden sind draußen vor meinem Fenster. »Du musst Zeit gewinnen. Du musst kämpfen«, sagt Jan, aber die Müdigkeit hat mich wieder einmal besiegt. Montag oder Mittwoch oder …

Ich gehe in den Schlaf wie in eine Falle. Krankenhausträume. Sauerstoffzeltträume. Weiße-Kittel-Träume. Karposi-Träume. Träume an Schläuchen. Gummihandschuhträume. Friedhofsträume. Meine Müdigkeiten üben den Tod mit begriffsstutziger Langsamkeit. Seit fünf Jahren über-lebe ich mich selbst. Kein Leben und kein Sterben. Ich richte mich ein in meiner Zwischenzone und lerne die Ungewissheiten auswendig. Tag für Tag rasiere ich einen Schatten. Geistere zu Lebzeiten als Gespenst herum. Bin ein gut dressiertes Gespenst. Mit einem artigen Lächeln und manierlichen Gewohnheiten. Keine Revolte gegen die Blumentapete in meiner Hölle. Kein Schrei, der den Nachbarn erschrecken könnte. Tag für Tag kleide ich die Katastrophe in ein frisches Hemd und führe sie Gassi. Kein Gestank, der mich verrät. Keine Unordnung, die mich entlarvt. Ich nehme mich zusammen. Ich lasse mich nicht hängen. Ich mache weiter. Kraftlos, aber wohlerzogen. Mein Schweigen wohnt hinter geputzten Zähnen. Die Leute mögen mich. Ich bin ein angepasster, junger Mann, der demnächst krepiert. Manchmal entwerfe ich ein neues Bild von mir und der Möglichkeit, mich in einer extremen Situation anders zu verhalten. Entwurf einer rebellischen Stunde. Vorhang auf für einen jungen Mann, der sein Schicksal heldisch auf sich nimmt.

Ende des Traumes, und ich erwache zu meinen geduckten Wirklichkeiten. Jetzt ist es Nacht. Ich verrichte meine Notdurft, wo ich einmal rund um mich pissen möchte. Mein altes Mütterchen kann auch noch auf die Leiche ihres Sohnes stolz sein. Nichts hat der gefräßige Tod verändert, der jetzt genüsslich an mir herumknabbert. Ein Himbeerbonbon für einen, der niemandem die gute Laune verdirbt. Wir wollen uns amüsieren. Ein dickes Lob für einen, der seine Lektion gelernt hat. Im nächsten Leben sterbe ich an Leukämie. Auch Lungenkrebs wäre eine anständige Alternative. Vielleicht aber hat sich Aids bis dahin durchgesetzt. Vielleicht zählt auch Aids eines Tages zu den salonfähigen Todesursachen. So wie der Herzinfarkt, der ein Privileg des Tüchtigen ist.

»Hast du noch jemandem erzählt, dass du infiziert bist?« Die verlegene Angst in den Augen meiner fünfundsiebzigjährigen Mutter, die an die Leute in F. denkt. An die Gartenzwerge in den idyllischen Gärten, die auch mich erzogen haben. Schlimm genug, dass der uneheliche Sohn ein Schwuler ist. Eine Tunte. Eine Schwuchtel. Ein Schwanzlutscher. Ein Arschficker. Eine Trine, die den Arsch hinhält. Und jetzt auch noch aidsinfiziert. Ein leckerer Skandal, an dem sich die Leute sattfressen können. Eine pikante Sensation, die die Kleinstadtereignislosigkeit garniert. Ein bisschen Pfeffer und Paprika für die Gelangweilten. Aids ist noch spannender als eine Scheidung in der Nachbarschaft oder eine Abtreibung. Auch in meinem Kopf spuken die Gartenzwerge. Versager, rufen sie. Arbeitslosenhilfeempfänger! Schwule infizierte Sau! Ich sitze auf dem Sofa und gebe mir schlechte Noten. Eine Sechs für Erfolglosigkeit. Eine Sechs für meine Labilität. Eine Sechs für meine Angst. Zum Teufel mit meiner Mutter und den Leuten in F.

Der Aschenbecher quillt über. Ich sollte weniger rauchen und mir statt dessen lieber eine Katze zulegen. Oder einen Kanarienvogel. Jetzt sitze ich auf dem Sofa und rauche mir die Lunge schwarz. Kommt nicht mehr darauf an. Vielleicht ist das die Freiheit, von der alle sprechen. Das erste und letzte Abenteuer. Vielleicht ist der Tod ein amerikanischer Cowboy, der mich bei einem Duell im Morgengrauen erschießt. Mit einer Fluppe im Maul und einem Robert-Redford-Lächeln. Das Telefon klingelt nicht. Jan schläft an der Seite von Rolf. Das Muss ich aushalten.

Ich habe schlechte Karten in diesem Spiel. Rolf ist der neue Herzbube. Er schüttelt sein Lachen wie ein As aus dem Ärmel. Seine blonde Harmlosigkeit, die mich zum neidischen Verlierer macht. Rolf hat keinen Nachtschweiß, der ihn zwingt, mehrmals das T-Shirt zu wechseln. Keine Absonderungen, die ihn von Jan trennen. Wenn Rolf schwitzt, dann ist das ein Schweiß, den er mit Jan teilt. Keine geschwollenen Lymphknoten, die eine Liebesgeschichte in eine Krankengeschichte verwandeln. Ich sitze auf dem Sofa und starre und rauche. Ich denke an Jan wie an einen Deserteur. Er ist geflohen und lässt mich in meinem Krieg zurück.

»Du musst kämpfen und Zeit gewinnen.« Ich sitze neben mir und schau mir zu beim Selbstmitleid. Schluss mit der verlogenen Tapferkeit, die ich mir und den anderen vorspiele. Ich bin nicht die fröhliche Postkarte, die ich meiner Mutter nach F. schreibe, damit sie sich keine Sorgen macht. Immer noch der schuldbewusste Sohn, der seinen Groll verschweigt. Ich schreibe meiner Mutter wie einer Fremden, aber ich schreibe ihr. Auch meine Mutter profitiert von dem chronischen Verständnis, das ich mir für alles herbeibastele. Wenn mich nicht der Virus umbringt, dann mein Verständnis. Ich bin nicht der souveräne Ex-Lover, der mit geistreichen Bemerkungen um die Zärtlichkeit von Jan buhlt.

»Ich finde es toll, wie du mit der Situation umgehst«, sagt Jan und bittet um die Rechnung. Beruhigt zahlt er das Menü, zu dem er mich geladen hat, und kehrt zu Rolf zurück.