4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

Un violento alud en uno de los picos más peligrosos del Himalaya acaba con la vida de los miembros de una expedición. Tan solo se salva Jack Furness, a quien la nieve ha arrastrado a una inmensa cavidad de la montaña. Allí descubre un extraño cráneo de homínido que decide llevarse como recuerdo. De vuelta en casa, se lo regala a Stella Swift, una paleoantropóloga de la Universidad de California, quien advierte de inmediato que se trata de un hallazgo revolucionario. Pero no basta con estudiar esos huesos. Ha llegado la hora de viajar al Himalaya para encontrar más evidencias que asombren al mundo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

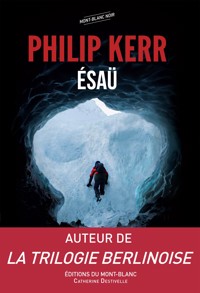

Título original inglés: Esau

© Philip Kerr, 1996

© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2022.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.

Avda. Diagonal, 189- 08018Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: abril de 2021.

REF.: OBDO030

ISBN: 978-84-1132-021-4

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).

Todos los derechos reservados.

Mira que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño.

Génesis 27:11

PRIMERA PARTEEL DESCUBRIMIENTO

Tanto glamour se adjudica al tema de los eslabones desaparecidos y a la relación del hombre con el mundo animal, que quizá siempre resulte difícil exorcizar del estudio comparativo de los primates, vivos y fósiles, la clase de mitos que la mirada sin otra ayuda puede evocar de un pozo de fantasía.

SOLLY ZUCKERMAN

1

Se consiguen grandes logros cuando hombres y montañas se dan cita.

WILLIAM BLAKE

La cresta helada, sus delicadas formaciones talladas en la cara del Machapuchare cual docenas de gigantescos velos nupciales en una boda celestial, se alzaba muy por encima de su cabeza aquejada de punzadas de dolor bajo el deslumbrante sol de media tarde. Debajo de las botas provistas de crampones, con los dedos de los pies apenas agarrados a la pared de hielo vertical, se extendía el inmenso desfiladero que era el Glaciar Sur del Annapurna. Unos doce kilómetros a su espalda, dolorida por el peso de la voluminosa mochila, la característica cima del Annapurna descollaba del terreno como un pulpo gigante. Aunque él no estaba mirando, claro. Abrir asideros para pies y manos con un piolet a seis mil metros de altitud suponía que no quedaba tiempo para relajarse suspendido de la soga y disfrutar del panorama. El paisaje no contaba cuando se trataba de alcanzar una cumbre. Sobre todo, en el caso de una cumbre oficialmente prohibida.

Los alpinistas occidentales lo llamaban el Pico de Cola de Pez, lo que ponía de manifiesto hasta qué punto la montaña sinuosa y esquiva era capaz de eludir que el hombre se adueñara de ella. A instancias de un británico sentimental enamorado del lugar, que había fracasado en su intento de alcanzar la cumbre en 1957, el gobierno nepalí declaró que el Machapuchare, tres veces más grande que el Matterhorn, permaneciera puro e intacto para siempre. De resultas de ello, ahora era imposible obtener permiso para escalar uno de los picos más hermosos y desafiantes de cuantos rodeaban el Santuario de Annapurna.

La mayoría de los alpinistas quizá hubiera dejado de ir allí por miedo a las consecuencias. Les podían imponer penas de cárcel y multas. Podían revocarles permisos para expediciones en el futuro. Podían retener a los sherpas. Pero Jack había llegado a considerar esta montaña, el Machapuchare, una afrenta, una burla a su intención declarada a los cuatro vientos de conquistar todas las cimas más importantes del Himalaya. Y en cuanto él y su compañero culminaron con éxito el ascenso oficialmente autorizado de la cara sudoeste del Annapurna, decidieron escalarla sin permiso. Un ataque relámpago les había parecido buena idea hasta que sobrevino el mal tiempo.

Se apoyó en uno de los asideros que había abierto antes, alargó el brazo rematado en el piolet y talló otro punto de apoyo en el muro de hielo.

Bastante grave era, a su modo de ver, que los montañeros se vieran obligados a dejar de escalar el Kanchenjunga a unos metros de la cima para no profanar su sagrada cumbre. Pero que hubiera una montaña que se te prohibiera subir era impensable. Una de las razones por las que uno escalaba para empezar era alejarse de las normas y regulaciones terrestres. Jack estaba bastante acostumbrado a que la gente le advirtiera que tal montaña o cual pared era imposible de escalar. Las más de las veces había demostrado que se equivocaban. Pero una montaña que tuvieras prohibido subir, que te lo prohibiera un gobierno..., eso era harina de otro costal. Hasta donde sabía su oficial de enlace, seguían en el Annapurna; habían sobornado a los sherpas para que no se fueran de la lengua. Nadie iba a decirle a él adónde podía o no subir.

La mera idea fue suficiente para que Jack blandiera el piolet con mayor ferocidad —provocando que le cayera sobre la cara curtida una rociada de esquirlas de hielo y gotitas de agua— hasta que el derrumbe de un estribo bajo la bota le obligó a detenerse para recuperar el equilibrio y forcejear a fin de clavar otro tornillo en el hielo.

Cosa nada fácil con unas manoplas de lana Dachstein.

—¿Qué tal vas? —gritó su compañero de escalada, unos quince metros más abajo.

Jack no dijo nada. Con los músculos doloridos por efecto de la escalada en el hielo, siguió aferrado a la pared de la montaña con una mano mientras intentaba enroscar el tornillo con los dedos entumecidos por el frío. Si no abandonaba esa pared enseguida, se arriesgaba a sufrir síntomas de congelación. No había tiempo para informar sobre sus progresos. O sobre la ausencia de ellos. Como no llegaran pronto a la cima iban a verse envueltos en graves problemas. Los días que habían pasado en una tienda colgante les habían obligado a emplear un valioso combustible. Solo quedaba suficiente para uno o dos días más a lo sumo y, sin combustible, no podrían derretir nieve para el café.

Al final, el tornillo quedó bien encajado y pudo retirar el peso de su brazo. Respiró hondo varias veces el aire enrarecido de la montaña y procuró atenuar los alarmantes latidos que notaba en la sien.

Jack no alcanzaba a recordar una escalada por el hielo más agotadora. Ni siquiera el Annapurna le había parecido tan duro. Cerca de la cima, el Machapuchare no parecía tanto una cola de pez como una punta de lanza con la que un gigantesco guerrero subterráneo hubiera atravesado la tierra. No había ninguna duda: la escalada de paredes a gran altitud seguía siendo el auténtico reto para cualquier alpinista moderno; y las góticas cumbres del Machapuchare, tan escarpadas como cualquier rascacielos neoyorquino, eran quizá la prueba definitiva. Qué estúpido. Más le valía culminar el ascenso antes de preocuparse por si las autoridades descubrían lo que había hecho.

Tuvo la sensación de que la cabeza ya no le dolía tanto.

Solo que ahora se percató de un extraño zumbido en los oídos. Como un acúfeno al principio, fue adquiriendo intensidad hasta que el zumbido se convirtió en un bramido, como un proyectil de artillería disparado desde un buque de guerra en una bahía lejana, hasta que el estruendo se adueñó de sus oídos y se preguntó si estaría sufriendo algún horrible efecto de la elevada altitud, un edema pulmonar o incluso una hemorragia cerebral.

Por un breve momento, Jack sintió náuseas y oyó cómo los tornillos que lo sostenían a la pared de roca rechinaban en el hielo mientras la montaña entera se estremecía. Cerró los ojos.

Transcurrieron uno o dos compases. El ruido cesó en el glaciar en algún punto hacia el norte. Él permaneció firme. El aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta se le escapó por entre los labios agrietados en una exclamación de gratitud y alivio al abrir de nuevo los ojos.

—¿Qué demonios ha sido eso? —gritó Didier, al fondo de la pared de hielo.

—Me alegra que tú también lo hayas oído —dijo Jack.

—Ha sonado hacia la otra ladera de la montaña. ¿Qué era?

—En algún lugar más al norte, me parece.

—Igual una avalancha.

—Pues debe haber sido una bien grande —comentó Jack.

—Aquí arriba son todas muy grandes.

—Quizá haya sido un meteorito.

Jack oyó reír a Didier.

—Mierda —dijo Didier—. Por si esto no fuera bastante peligroso, el Todopoderoso tiene que tirarnos encima rocas.

Jack se apartó un poco de la pared y, apoyando el peso en la cuerda, levantó la vista hacia el inmenso saliente de hielo encima de su cabeza.

—Parece que sigue bien —gritó.

Le sobrevino una imagen de los restos de la avalancha que Didier y él habían visto dispersos al pie de la cresta montañosa en la que estaban, odioso recordatorio de los riesgos que estaban corriendo su compañero francocanadiense y él mismo.

—Bueno, supongo que no tardaremos mucho en descubrirlo —añadió en voz baja.

La semana anterior a su llegada al Santuario de Annapurna para lanzar su ataque ligero de solo dos hombres contra la décima montaña más alta del mundo —y luego su cumbre gemela prohibida—, una expedición alemana mucho más grande que la suya había sido aniquilada por una gran avalancha en la cara sur del Lhotse, el gran pico negro unido al Everest por el famoso Collado Sur. Murieron seis hombres. Según uno de los sherpas testigos del accidente, les había caído encima todo un serac, varios cientos de toneladas de hielo sólido.

Para evitar derrumbes de hielo similares, Jack había estado siguiendo una ruta hacia el lateral de la cresta, pero ahora se encontraba justo debajo de la zona de peligro, una inmensa roca de hielo duro unida a la piedra solo por la escarcha.

Si se llegaba a desprender esa roca, lo llevaban claro. Para no pensar en el peligro, procuró distraerse intentando recordar el nombre del héroe griego condenado por Zeus a empujar un inmenso canto rodado ladera arriba por toda la eternidad. Puesto que siempre volvía a caer rondando, su tarea no tenía fin. ¿Cómo se llamaba?

Pero mientras la pregunta le pasaba por la cabeza a Jack, un largo dedo espectral de nieve en polvo se levantó del saliente barrido por el viento y se entremezcló con el levísimo jirón de nube que cruzaba el cielo de un impoluto azul intenso. Un poco fue a parar a la cara de Jack, refrescándole como una rociada de agua de colonia. Se lamió la fresca humedad de los labios agrietados, levantó el piolet y empezó a abrir otro asidero en la peligrosa ruta que había trazado mentalmente. Le llevaría hasta el recodo de la cresta, alejándole de la amenaza de que el hielo lo eliminase.

Se detuvo mientras cientos de esquirlas de hielo y nieve se precipitaban desde la parte superior de la cresta cual diminutos lemmings suicidas de color blanco y, cuando por fin dejaron de caer, reparó en que había empezado a dolerle la cabeza de nuevo.

«Sísifo —masculló Jack recordando el nombre del griego mientras acababa de tallar a toda prisa el asidero—. Era Sísifo, el Astuto». Una eternidad de segundas oportunidades. Eso parecía. La gran roca sobre la cabeza de Jack solo se vendría abajo una vez. Y no habría más. La caída definitiva del hombre. Pasó un tramo de cuerda por las anillas de las clavijas de escalada y ascendió por la arista de hielo.

«Cuanto antes abandone este puto lugar, mejor».

Los oídos habían empezado a jugarle malas pasadas de nuevo. Esta vez era como si se hubiese quedado sordo. Jack se detuvo donde estaba y repitió la última frase, pero fue como si el sonido hubiera sido succionado por completo de la montaña. Notó vibrar las palabras en la boca, pero no oyó nada. Parecía haber una especie de vacío en el que desembocaba todo el ruido de la cresta helada y, al igual que la calma chicha antes de una tormenta en el mar, provocaba una abrumadora sensación de amenaza.

Miró hacia abajo y llamó a Didier, pero el grito le fue arrebatado de nuevo, y el sonido se fundió con el retumbo atronador. Un instante después, la montaña se sacó de encima como si nada varios miles de toneladas de nieve y hielo, ocultando el cielo azul bajo el negro telón helado de una inmensa avalancha.

Envuelto en un enorme cúmulo de nieve sofocante y vapor que todo lo engullía, Jack se sintió arrancado del rocoso altar de la montaña.

Cayó durante lo que se le hizo una eternidad.

Atrapado en el vientre de la ballena blanca de la avalancha, sin nada que informara a sus sentidos baqueteados sobre el mundo exterior, no tenía impresión de velocidad ni aceleración, ni siquiera de peligro; solo de un poder elemental, arrollador. Era como si estuviese entre las garras del mismísimo invierno. Preservado por el frío se derretiría y desaparecería en cuanto hiciera impacto contra el suelo. Jack. Jack Frío.

Casi tan de súbito como había empezado, la dirección de la avalancha dio la impresión de cambiar y, al notar que la presión en torno a su cuerpo aumentaba, Jack empezó de manera instintiva a nadar. Lanzó patadas con las piernas, alargó los brazos y se esforzó por alcanzar alguna superficie imaginaria.

Entonces todo cesó y se sumió en la oscuridad y el silencio.

Tenía las piernas libres, pero toda la parte superior del cuerpo, cubierta de nieve. Haciendo un gran esfuerzo por retroceder, Jack se derrumbó sobre una dura superficie rocosa. Durante varios minutos permaneció allí, aturdido y cegado por la nieve. Comprobó que podía mover los brazos y se limpió de nieve con cuidado la nariz, la boca, los oídos y los ojos. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una especie de bergschrund: una gran fisura horizontal en la pared de piedra. La entrada a la bergschrund estaba cubierta de nieve, pero la luz que la atravesaba parecía sugerir que no estaba demasiado bloqueada.

La soga seguía firmemente sujeta a la cintura de Jack y atravesaba la obstrucción de nieve. Hizo el esfuerzo de ponerse de rodillas y le dio un buen tirón a la cuerda. Pero ya mientras se arrastraba por la nieve y tiraba de la soga era consciente de que Didier debía de haber muerto. Bastante improbable parecía que él siguiera vivo.

Después de varios tirones frenéticos, apareció el extremo deshilachado de la cuerda. Arrastrándose hasta la embocadura de la fisura, se las arregló para mirar al exterior. Un vistazo a la ladera asolada más abajo pareció confirmar lo peor. Había sido una avalancha enorme que había arrasado toda la parte inferior del glaciar, desde los seis mil metros hasta el Campamento Uno en la cima del rognon, a unos cinco mil. Al igual que Didier, los sherpas no habrían tenido muchas posibilidades de sobrevivir.

De alguna manera, la avalancha lo había depositado sobre el borde mismo de la bergschrund. Desde un ángulo distinto, una colisión con su saliente inferior más duro lo habría matado. En cambio, la fisura lo había protegido de la letal rocalla de hielo que ahora había dejado irreconocible la ruta de descenso por la cara norte hasta el rognon y el Campamento Uno.

Con ganas de vomitar, y al mismo tiempo eufórico de haber salido ileso, Jack se sentó y empezó a sacarse la nieve y el hielo del interior de la chaqueta y los pantalones, planteándose qué hacer a continuación. Calculó que habría unos cuatrocientos cincuenta metros de descenso hasta el Campamento Dos al pie de la pared rocosa. A poco más de cinco mil doscientos metros, el campamento estaba situado donde la pared de roca sobresalía por encima del glaciar, y cabía la posibilidad de que eso hubiera protegido a los dos sherpas de lo peor de la avalancha, aunque casi con toda seguridad estarían enterrados mucho más profundamente que él.

Aun así, sabía que no podría descender antes de que se echara la noche. Se había quedado sin radio y la ruta de descenso era muy difícil para abordarla en su estado cuando ya se estaba poniendo el sol. Además, todavía llevaba la mochila con provisiones sobre los hombros y era consciente de que su mejor oportunidad era pasar la noche en la bergschrund y emprender el descenso a primera hora de la mañana.

Jack se desprendió de la mochila y se puso en pie con gesto dolorido para inspeccionar el lugar donde iba a pasar la noche, y a punto estuvo de empalarse en uno de los largos carámbanos que colgaban del techo abovedado, punzando la oscuridad como los dientes de algún animal prehistórico olvidado. El carámbano, de la altura de una jabalina, se partió y se hizo añicos contra el suelo.

Abrió la mochila y sacó la linterna Maglite.

«No es exactamente el Refugio Stein Eriksen», comentó Jack al tiempo que hacía el esfuerzo de tener presente que bien podría haber sido su tumba.

Ojalá se hubieran conformado con la cara sudoeste del Annapurna. Eso habría sido suficiente para la mayoría. Era su buena suerte lo que había obrado en su contra, pues su cómodo ascenso al Annapurna había ido acompañado de tan buen tiempo que lo habían culminado en la mitad de lo previsto. De no ser por su propia ambición desmedida, Didier Lauren y los sherpas en el glaciar más abajo quizá seguirían vivos ahora.

Volvió a sentarse y barrió con el haz de la linterna su entorno inmediato.

La bergschrund tenía la forma de un embudo puesto de lado, de unos nueve metros de ancho y seis de alto en la entrada, estrechándose al fondo hacia un túnel de un metro y medio cuadrado.

Puesto que tenía horas que matar, decidió que para el caso bien podía ver hasta dónde se adentraba el túnel en la ladera de la montaña. Avanzó hacia el fondo de la cueva, se puso en cuclillas y dirigió el potente haz de luz halógena hacia el interior del túnel.

Jack era consciente de que el Himalaya estaba habitado por osos y langures, incluso por leopardos, pero no le pareció probable que hubieran escogido como guarida un lugar tan inaccesible, muy por encima de la línea de árboles en la falda de las montañas.

De rodillas y puños, empezó a avanzar túnel adentro.

Un centenar de metros más allá, el túnel subía en pendiente, lo que le hizo pensar en el largo y estrecho pasaje que conducía a la Cámara Mortuoria de la Reina en la Gran Pirámide de Egipto, un trayecto no apto para personas pusilánimes, claustrofóbicas o aquejadas de problemas ortopédicos. Tras titubear brevemente, Jack decidió seguir adelante, empeñado en averiguar qué profundidad tenía la cueva.

En su mayoría, las montañas formaban parte de la corteza continental precámbrica del margen norte del subcontinente indio y estaban formadas de esquisto y rocas cristalinas. Pero aquí, en la fisura y más cerca de la cima, la roca era caliza, de una época en la que la cordillera montañosa más alta del mundo era el lecho del poco profundo Mar de Tetis. Estos tempranos sedimentos paleozoicos habían ascendido casi veinte kilómetros desde los inicios de la formación de la cordillera del Himalaya hace unos cincuenta y cinco millones de años. Jack había oído decir incluso que algunas zonas de la cordillera seguían ascendiendo a un ritmo de casi un centímetro al año. El Everest que Didier y él habían conquistado, sin oxígeno, era casi medio metro más alto que el Everest escalado por sir Edmund Hillary y el sherpa Tenzing allá en 1953.

La pendiente del túnel se nivelaba al tiempo que el techo se iba haciendo más alto, de modo que pudo volver a caminar erguido. Dirigiendo el haz de luz casi sólido de la linterna por encima de la cabeza, Jack vio que estaba en una enorme caverna y, con la única certeza de que el techo de la cueva quedaba fuera del alcance incluso de su Maglite, decidió que debía alcanzar al menos los treinta metros de alto.

Gritó y oyó cómo su voz rebotaba en las paredes y el techo invisibles, potenciada y prolongada al reflejarse en una fría y oscura cámara de resonancia que ya lo había dejado helado hasta los huesos. A juzgar por ese sonido, habría creído estar no en el interior de una caverna debajo del Machapuchare Himal sino en la altísima bóveda de una catedral gótica ruinosa y olvidada que fuese ahora la residencia oculta de un malévolo rey de la montaña. En la bóveda, diseñada para proyectar la voz humana en alabanza y oración hacia las alturas, hasta Dios en los cielos, reinaba en cambio el silencio de una tumba.

¿Cuánto tiempo había prevalecido este silencio antes de que lo violara él con su presencia? ¿Era el primer ser humano que entraba en la caverna desde la formación de la cordillera del Himalaya un millón y medio de años antes?

Al principio le pareció que era una piedra lo que veía a la luz artificial de la Maglite. Su ojo inexperto tardó un par de compases en percibir que lo que le sostenía la mirada desde el suelo de tierra húmeda de la cueva, más o menos del tamaño de un melón, era un cráneo casi completo.

Se puso de rodillas y empezó de inmediato a retirar del hallazgo la tierra y la gravilla con los dedos enguantados. Jack sabía perfectamente que en el Himalaya había fósiles en abundancia. A escasos kilómetros de allí, en las laderas norte del Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del mundo, había encontrado una vez una amonita, un molusco en espiral que databa de hace ciento cincuenta a doscientos millones de años. Muktinath era famoso por sus fósiles del Jurásico Superior. Hacia el oeste, en el Churen Himal en Nepal y en la Cordillera Siwalik del norte de Pakistán, se habían hallado muchos fósiles de homínidos de importancia. Pero era la primera vez que Jack descubría algo él mismo.

Cogió el cráneo del suelo y lo examinó con cuidado a la luz de la linterna. Faltaba la mandíbula inferior, pero por lo demás parecía encontrarse en condiciones extraordinariamente buenas, con la mandíbula superior casi perfecta y la cúpula craneal intacta. Era más grande de lo que le había parecido en el suelo y por un breve instante pensó que podía pertenecer a un oso, hasta que se fijó en que no tenía ningún canino de gran tamaño. Parecía ser de homínido y, tras un par de minutos de cuidadoso examen, estuvo seguro de ello, aunque no sabía ni por asomo si lo que tenía ante sus ojos estaba relacionado con ninguno de los otros fósiles de homínidos por los que era conocida la cordillera del Himalaya, ni siquiera si se trataba de un fósil en realidad.

Pensó en la única persona que sería capaz de decirle todo lo que tuviera que saber sobre el cráneo: la mujer que había sido su amante y que se había negado sistemáticamente a casarse con él, bastante más conocida como doctora de paleoantropología en la Universidad de California en Berkeley. Para él, sencillamente, era Swift. Quizá le entregaría el hallazgo como regalo. No cabía la menor duda de que ella apreciaría el cráneo mucho más que cualquiera de los demás recuerdos que había prometido llevarle del Nepal, como una alfombra o un thangka.

Casi alcanzó a oír el cínico consejo que le habría ofrecido Didier.

«Tienes toda la razón, Didier —dijo Jack con tristeza—. Además, sigue quedando el problemilla de bajar de esta montaña».

Jack regresó hacia la entrada de la bergschrund con el cráneo entre las manos. Miró dentro de la mochila cargada hasta los topes y decidió que iba a tener que dejar algo si quería bajar la montaña con la calavera. Pero ¿qué? El saco de dormir, no. Ni el botiquín de primeros auxilios. Tampoco los calcetines, las raciones básicas que iba a necesitar, la cámara Nikon F4.

Empezó a deshacer la mochila.

Se topó con una botella medio llena de whisky de malta Macallan. Aparte de que a Didier y él les encantaba beberlo, el whisky era un tratamiento más efectivo contra la congelación que algunas sustancias vasodilatadoras como el Ronicol. La escalada a gran altitud era una de las raras ocasiones en que las propiedades medicinales del alcohol estaban justificadas de veras. Y esto era una emergencia.

Jack se sentó en el suelo de la bergschrund y descorchó la botella. Luego brindó por su amigo y se dispuso a acabársela.

2

A la salud de la verde cabeza de acero...

ROBERT LOWELL

La India.

Sonó el teléfono.

Pakistán.

El teléfono volvió a sonar. El hombre se removió en la cama.

En semanas recientes, cuando había sonado el teléfono durante la noche, por lo general había sido por algo relacionado con el deterioro de la situación entre los dos antiquísimos enemigos.

Se arrastró por el colchón, encendió la lámpara de la mesilla, descolgó el auricular y luego se recostó contra la cabecera acolchada. Un rápido vistazo al reloj de pulsera le informó de que en la ciudad de Washington eran las 4.15 de la madrugada. Pero sus pensamientos estaban a dieciséis mil kilómetros de allí. Estaba pensando que en el subcontinente indio sería media tarde de un día caluroso más acalorado aún debido a las amenazas de los líderes indios y pakistanís y la horrenda posibilidad de que uno de ellos decidiera que un ataque nuclear preventivo contra el otro era la mejor manera de ganar una guerra todavía no declarada.

—Perrins —bostezó el hombre, aunque ya estaba despierto del todo. Una fuerte indigestión como resultado de una cena crucero por el Potomac a bordo del yate presidencial Sequoia se había ocupado de que así fuera.

Escuchó con atención la voz con tono sombrío al otro extremo de la línea de seguridad y luego gruñó:

—De acuerdo. Estaré allí en media hora. —Volvió a colgar el auricular y maldijo entre dientes.

Su esposa estaba despierta y le miraba con expresión preocupada.

—¿No es...?

—No, gracias a Dios —contestó a la vez que sacaba las piernas de la cama—. Todavía no, por lo menos. Pero tengo que ir a la oficina igualmente. Se trata de algo que «requiere mi urgente presencia».

Ella retiró el edredón.

—No hace falta que te levantes —dijo él—. Quédate en la cama.

Su mujer se levantó y se puso el albornoz.

—Ojalá pudiera, querido —respondió—. Pero esa cena... Tengo la sensación de estar embarazada otra vez. Embarazada y salida de cuentas. —Fue hacia la cocina—. Voy a preparar café.

Perrins fue al baño y se dio una ducha de agua helada. El agua fría y el café quizá fueran el único estímulo que experimentara su corazón durante el resto del día en ciernes, igual que el día anterior.

Quince minutos después, estaba vestido y plantado en el porche de su casa de estilo colonial de ladrillo rojo. Le dio un beso de despedida a su mujer y se montó en el asiento trasero de un Cadillac sedán negro que había enviado la oficina para recogerle.

Ni el chófer ni el guardaespaldas armado en el asiento delantero dijeron nada durante el trayecto hacia el norte por la autopista conmemorativa Henry G. Shirley. Ambos eran ese tipo de agentes que solo hablaban si se les dirigía la palabra, como todos los que habían llevado y protegido a Perrins durante el último año. Sabían que un hombre que asistía a una reunión de madrugada en el Pentágono podría tener otras cosas en las que pensar además del tiempo insólitamente frío y del rendimiento de los Redskins en el terreno de juego.

Justo al sur del Cementerio Nacional de Arlington, la autopista se desviaba hacia el este y asomaba a la vista la conocida estructura de hormigón que constituía el edificio de oficinas más grande del mundo. A Perrins le parecía de lo más adecuado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuviera su sede a la vista de esos americanos que habían muerto en las guerras.

El Cadillac lo dejó delante de una de las muchas entradas al Pentágono, y accedió al edificio. A veces creía que debía haber cinco de todo en el Pentágono: cinco lados, cinco plantas, cinco pasillos concéntricos y un patio de cinco acres en el centro. Hasta donde sabía, podía haber incluso hasta cinco mil de las veinticinco mil personas que integraban el personal del Pentágono sentadas a sus mesas, pese a que solo eran las cinco de la mañana. Desde luego, parecía haber bastante ajetreo.

La Oficina Especial de Reconocimiento tenía su sede en el Departamento 4C956 y, aunque oficialmente no existía en absoluto, la Oficina de Sistemas Espaciales, como a veces se la conocía, era bastante fácil de encontrar; el 4 indicaba la cuarta planta, la C indicaba el Anillo C —el Anillo A daba al patio y el Anillo C estaba en medio—, 9 era el número del pasillo; y 56 hacía referencia al número de la suite de oficinas.

Perrins fue directo a la sala de reuniones donde se encontró a varios hombres y mujeres, algunos con el uniforme de sus respectivos servicios, pero todos cariacontecidos y esperando la llegada del director de la OER, Bill Reichhardt, que entró en la sala pocos segundos después que Perrins.

Reichhardt, un hombre entrecano, alto y delgado de traje oscuro, ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, le dirigió una tenue sonrisa a Perrins y saludó con un asentimiento a un hombre de gafas cuyos hombros encorvados, lustrosa calva y manos entrelazadas en ademán reverencial le daban todo el aspecto de un sacerdote devoto y suplicante a punto de pedirle al Señor que bendijera su reunión.

El tipo de aire sacerdotal carraspeó y tomó la palabra.

—Seguro que todos los presentes están ahora informados de la situación de la que se ha informado al complejo de rastreo del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial en Cheyenne Mountain la pasada noche —dijo—. Los detalles completos están disponibles en los informes que tienen delante. Señoras y caballeros, debo decirles que la situación ha sido confirmada a estas alturas por el Centro de Control de Misión Noruego en Tromso y el CCM francés en Toulouse.

—Dios —dijo alguien—. ¿Sabemos por qué?

—De momento no hemos podido recabar más información al respecto.

—Griff —preguntó un hombre con uniforme de la Marina—, ¿qué nivel de confidencialidad tiene este material?

—Estamos hablando de nivel SCI.

SCI era la clasificación más secreta de todas las del gobierno estadounidense. Aplicable solo a asuntos de confidencialidad olímpica, respondía a las iniciales en inglés de «Inteligencia Compartimental Confidencial».

—Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? —comentó un miembro del Ejército de Tierra.

Reichhardt levantó la vista de la libreta y arqueó las cejas.

—¿Qué dice usted, Griff? ¿Alguna idea brillante?

—Yo sugeriría un nivel de reconocimiento a menor altitud, señor. Deberíamos enviar aviones U2R a la zona. Que la sobrevuelen las veinticuatro horas del día.

—¿Alvin? —Reichhardt miraba ahora a uno de los uniformados de las fuerzas aéreas.

—Bueno, señor, me preocuparía la conservación del dispositivo. Me refiero al avión. El inconveniente del U2R estriba en que no es un aparato especialmente robusto. Está diseñado con un único propósito: vuelos largos a bajas altitudes y velocidades reducidas. Resultó bastante fácil de derribar allá en la década de los sesenta, cuando los rusos interceptaron a Gary Powers. —Se encogió de hombros—. Ahora lo sería más aún. Sin embargo...

Perrins había estado asintiendo en conformidad.

—Mi interpretación —le interrumpió— es que es probable que ambos lados vean con malos ojos cualquier interferencia militar por parte de Estados Unidos que perciban en la región. Los indios nos ven como un aliado natural de Pakistán. El problema estriba en que, desde que comenzó todo este asunto, son los chinos los que han estado apoyando a los pakistaníes, no nosotros. Si uno de esos aviones U2 resulta derribado, podría poner en peligro nuestra posición como mediadores en un acuerdo de paz.

—¿Es eso lo que queremos hacer? —preguntó Reichhardt—. ¿Ser mediadores en un acuerdo de paz?

—Dejar que estalle una guerra no nos aportaría ninguna ventaja estratégica, Bill.

Reichhardt asintió lentamente y contempló la portada del informe que tenía delante, tamborileando sobre él con la punta del lápiz mecánico hasta que los puntitos empezaron a constituir toda una nueva constelación.

—¿Alvin? Estabas a punto de añadir un «no obstante», me parece —instó al hombre de las fuerzas aéreas.

—No obstante, cuando se trata de fotografía de alta calidad no hay nada que haga un trabajo tan logrado como el U2. Si quisiéramos cerciorarnos de tener que lanzar solo unas pocas misiones, en óptimas condiciones climáticas, digamos cuando solo esté nublado menos del veinticinco por ciento del área de reconocimiento, entonces tendría mucha más confianza en alcanzar resultados en un breve espacio de tiempo.

—Tendrán mejor perspectiva para obtener imágenes del terreno —refunfuñó Perrins—. Pero también la tendrán las baterías de misiles tierra-aire de la zona.

—Es inevitable —espetó Reichhardt. Mirando a Perrins de soslayo, añadió—: Entiendo lo que dice, Bryan, pero a corto plazo no veo que tengamos otra opción que correr ese riesgo.

—Usted decide, Bill —dijo Perrins, a la vez que se encogía de hombros.

—¿Alvin? Quiero que esos U2 despeguen de inmediato.

—Sí, señor.

—Nombre en clave... —Reichhardt hizo repiquetear el lápiz contra los dientes—. ¿Alguna idea? Prefiero que no sea un nombre en clave generado por ordenador. Son tan puñeteramente absurdos que nunca consigo recordarlos.

—¿Qué tal Ícaro? —sugirió Perrins.

—Me parece que no —rio Reichhardt—. Bueno, ¿no le parece que sería tentar a la suerte?

Perrins le devolvió la sonrisa fingiendo inocencia.

—Más vale que no se nos derritan las alas. No, la llamaremos Belerofonte. Se deletrea B-E-L-E-R-O-F-O-N-T-E. —Rio de nuevo y añadió—: Búsquelo si no sabe a qué me refiero, Bryan. Belerofonte voló hasta el cielo a lomos de Pegaso. —Rio de nuevo con satisfacción engreída—. Es la ventaja de haber estudiado en Harvard.

Perrins, que era exalumno de Yale, asintió en silencio y a punto estuvo de señalar que Zeus envió un tábano para que aguijoneara al caballo y este tirase a Belerofonte, pero se reprimió, convencido de que eso podía esperar a la siguiente reunión. Si los U2 conseguían descubrir algo, a nadie le importaría el nombre en clave de todos modos. Pero si los U2 erraban el tiro, entonces le recordaría a Reichhardt la historia detrás del nombre, como si justo acabara de caer en la cuenta. Pueril, pero divertido. En el mundillo de la inteligencia, uno se divertía cuando podía. Sobre todo, por lo que atañía al Pentágono.

3

El primer error de Dios: al Hombre no le resultaron entretenidos los animales; los pudo dominar y ni siquiera quiso ser «animal».

FRIEDRICH NIETZSCHE

Al otro lado del Puente de la Bahía, en la Interestatal 80 de salida de San Francisco, la zona de East Bay abarcaba los condados de Alameda y Contra Costa, con Oakland y Berkeley como los destinos más probables de un viajero. Aunque las dos ciudades eran prácticamente contiguas, el ajetreado puerto de clase trabajadora de Oakland estaba separado por algo más que una sucesión de colinas de su vecina más acaudalada y norteña. Berkeley era una ciudad universitaria cuyas lomas estaban presididas por la Universidad de California. Un puñado de personas más ilustradas consideraban Berkeley la ciudad de mayor relevancia intelectual al oeste de Chicago y la Atenas de la Costa del Pacífico. Pero para la mayoría de los americanos —sin duda aquellos que recordaban los movimientos pacifistas de finales de los años sesenta y principios de los setenta—, Berkeley seguía siendo sinónimo de radicalismo a ultranza. Drogas, sentadas y gases lacrimógenos lanzados sobre People’s Park.

La realidad era distinta. Casi tres décadas después de que la universidad hubiera sido escenario de la mayor detención en masa de la historia de California, Berkeley tenía un sesgo más conservador. Seguía habiendo activistas y panfletistas de sobras en Sproul Plaza, justo delante de Sather Gate, que señalaba la entrada a la parte más antigua del campus. Pero a los ojos de la doctora Stella Swift, Berkeley era una pequeña ciudad universitaria con todos los vicios y las virtudes de una pequeña ciudad universitaria. Y poca cosa de eso que se consideraba radical en Berkeley hubiera impresionado a los izquierdistas a carta cabal con los que había tenido relación como hija única de dos luminarias del socialismo, primero en Australia y después en Inglaterra. Mientras que el padre de Swift, Tom —profesor de filosofía en la Universidad de Melbourne, Australia, y luego en Cambridge—, era un escritor y pensador sumamente prestigioso, su madre, Judith, artista de éxito, era hija de Max Bergmann, uno de los fundadores de la denominada Escuela de Fráncfort de Marxismo Libertario. Antes de ir a Oxford y obtener una licenciatura en biología humana, Swift había conocido a todos los miembros clave del socialismo internacional y, aburrida del mundo de sus padres, lo rechazó, del mismo modo que alguno de los jóvenes panfletistas que ahora veía en Sproul Plaza protestando contra la política exterior americana en Oriente Medio habría rechazado los valores conservadores de sus propios padres.

Mientras cruzaba Sproul Plaza, Swift reflexionó que ser extranjera y, por tanto, no tener derecho a voto, significaba que podía hacer caso omiso de la política con más facilidad y concentrarse en la investigación y la docencia. Era una de las razones que la habían llevado a hacer su doctorado en paleoantropología en Berkeley para empezar.

Swift pasaba la mayor parte de su vida laboral en el rincón sudeste del campus, en el Salón Kroeber. Accediendo al edificio, subió a la primera planta y fue a una de las aulas donde ya esperaban su llegada varias docenas de estudiantes de primer año.

Dejó el maletín encima de la mesa y miró con desdén a uno de sus alumnos, un deportista de tamaño desproporcionado llamado Todd que hacía alarde de leer un ejemplar de Penthouse.

—¿Qué es eso que estás leyendo, Todd? —preguntó Swift a la vez que salía de detrás de la mesa—. ¿Estás poniéndote al día con la biología humana? Buena idea, porque, según tengo entendido, es la asignatura que peor llevas de lejos.

Uno de los amigos de Todd soltó una sonora carcajada y le dio un codazo en las costillas. Aprovechando la distracción momentánea, Swift le arrebató la revista de entre los dedos del tamaño de plátanos a Todd y la hojeó con aire pensativo.

—De hecho —dijo Todd con una sonrisa—. Ahí sale una que me recordaba a usted, doctora Swift.

—Ah, ¿sí? —repuso Swift con serenidad—. ¿En qué página?

—La treinta y dos.

—Una cosa sí tengo que reconocer, Todd —comentó pasando las páginas—. Hace falta ser valiente para traer una revista Penthouse a este campus. Espero que alguien te haya leído tus derechos Miranda.

—¿Mis qué?

—Sí, hombre, se llaman así debido al caso juzgado por el Tribunal Supremo que estableció las pautas para la protección del individuo detenido.

—Lo que tiene detenido este es el cerebro —se burló el compañero de Todd que le había soltado el codazo.

Swift encontró la página y prestó a la supuesta doble su sincera atención.

—Bueno —dijo Todd—. ¿Qué le parece?

La chica del reportaje fotográfico era una joven alta de ojos verdes con una imponente melena roja. Tenía la nariz larga, pero distinguida, y la boca amplia y sensual. Poseía la misma figura de proporciones generosas, aunque Swift consideró que ella tenía mejores piernas. A pesar de la pose, Swift percibió un parecido innegable.

—Así que te recuerda a mí, ¿no, Todd?

—Un poco.

Swift le lanzó la revista y volvió a la pizarra, cogió una tiza y empezó a escribir en grandes letras mayúsculas. Cuando hubo terminado, señaló la palabra en la pizarra y dijo:

—A eso me recuerdas tú, Todd.

Con el ceño fruncido, Todd leyó no sin dificultad la palabra en voz alta.

—Acantocéfalo —dijo—. ¿Qué coño es eso?

—Me alegra que lo preguntes, Todd —sonrió Swift—. El acantocéfalo es un parásito común del pescado. Un gusano con la cabeza erizada de espinas con el que casualmente tú compartes una insólita característica física.

—¿Cuál?

—Tiene los órganos reproductores mucho más grandes que el cerebro.

Todd sonrió incómodo mientras el resto de la clase se echaba a reír.

Swift esperó a que las risas cesaran para que le pudieran prestar atención. Había ocasiones en las que la enseñanza resultaba un asunto bastante tribal; en las que, para mantener el dominio contractual, había que aceptar un reto y derrotar al rival delante de todo el grupo social. Disfrutaba mucho de estas demostraciones de fuerza con chicos como Todd. Convencida de tener ahora toda su atención, Swift decidió adaptar el comienzo de la clase para improvisar el desarrollo de su broma en torno al acantocéfalo.

—Pese a lo que Todd podría creer —dijo—, los órganos sexuales humanos no existen de manera aislada. Su evolución está inextricablemente ligada a la manera de dar a luz de la hembra femenina, el tamaño del cerebro humano y nuestras aptitudes para la fabricación de herramientas. Y nuestro idiosincrásico comportamiento reproductivo, incluso si es tan insólito como el comportamiento sexual del que hace gala Todd, que reduce a los hombres menos dominantes al estatus de meros espectadores en todo el proceso reproductor, es tan importante como nuestro cerebro de mayor tamaño a la hora de intentar explicar la diferente suerte evolutiva que corrieron seres humanos y simios.

»Ahora bien, digo “intentar explicar” porque el origen del ser humano moderno, el Homo sapiens, la gente como nosotros, es un motivo de controversia entre los paleoantropólogos como yo, y las evidencias son, en el sentido literal, fragmentarias. Estos fragmentos se podrían asemejar a las piezas de un puzle, solo que ni siquiera hay un solo puzle. Hay muchos puzles y muchas piezas, y están todas revueltas.

»Por ejemplo, en realidad no sabemos por qué nuestro cerebro tiene que ser tan grande como lo es, igual que no sabemos por qué el pene humano tiene que ser más grande que el de un gorila. Sí, incluso tu pene, Todd. Y si el pene humano es más grande que el de un gorila, ¿por qué habrían de ser los testículos humanos más pequeños que los de un chimpancé? ¿Se derivó como un simple corolario de la mayor actividad reproductora del chimpancé? ¿O desarrolló el hombre testículos más pequeños para facilitar el bipedismo?

Swift se sentó en el borde de la mesa y se encogió de hombros.

—Hay muchas teorías, pero la respuesta sincera es que, sencillamente, no lo sabemos. Como tampoco sabemos en realidad qué fue primero: el simio bípedo o el simio inteligente. ¿Qué tenía aquel entorno primitivo que exigía que cierta clase de simio tuviera un cerebro considerablemente dilatado? Recordad que el tamaño del cerebro no está necesariamente relacionado con la inteligencia. Por ejemplo, fijaos en el peso del cerebro de dos famosos poetas. El cerebro de Walt Whitman pesaba solo un kilo y cuarto, mientras que el cerebro de Byron pesaba dos kilos trescientos gramos, casi el doble. Pero ¿significa eso que Byron era un poeta el doble de bueno que Whitman? Claro que no.

»Y, aun así, no tendría sentido que tuviéramos un cerebro casi cuatro veces más grande que el de un chimpancé si eso no conllevara considerables beneficios de los que disfrutar. Después de todo, el cerebro requiere una gran cantidad de la energía del cuerpo para mantenerse. A pesar de que solo constituye el dos por ciento de la masa corporal humana, el cerebro humano necesita un increíble veinte por ciento de la energía corporal disponible. La potencia cerebral extra del hombre se desarrolló por un motivo, pero ¿cuál fue ese motivo? Sinceramente, no lo sabe nadie.

»No es que los grandes simios fueran un grupo de primates especialmente prósperos, si se les compara con sus parientes más cercanos, los cercopitécidos o monos del viejo mundo. Porque, en comparación con ellos, la historia de los simios es un relato de diversidad menguante. Los registros fósiles sugieren que los simios ya estaban en declive para mediados del Mioceno, hace entre diez y quince millones de años, con los monos como especie más prevalente y muchas veces más diversa.

»Si pudiéramos dejar de lado el conocimiento de nuestro estatus de simios y, al mismo tiempo, pudiéramos alquilar la máquina del tiempo en forma de Delorean de Michael J. Fox y remontarnos unos cinco o seis millones de años, hasta mediados del Plioceno, descubriríamos que los monos eran el primate dominante en el planeta. Después de todo, había muchísimos. Incluso pensaríamos que eran los que más probabilidades tendrían de heredar el planeta, y que sus primos braquiantes —más grandes y lentos, que se desplazaban con los nudillos a rastras— representaban algo así como un callejón sin salida evolutivo.

»Pero si luego pudiéramos volver a nuestro Delorean y viajar en el tiempo hacia delante unos pocos cientos de miles de años..., cuántos exactamente es una cuestión en la que hay un desacuerdo considerable entre paleontólogos..., veríamos cómo un simio bípedo en particular parecía estar convirtiéndose en una firme promesa evolutiva y quizá mereciera la pena vigilarlo de cerca.

»La incógnita de por qué una pequeña rama de una especie numéricamente poco exitosa se desarrolló de pronto de manera tan espectacular sigue desconcertando a los científicos y, sin duda, no hay tema que tenga mayor interés para nosotros. Pero esta incógnita resulta más pertinente si cabe cuanto más llegamos a apreciar hasta qué punto somos simios. No solo Todd. Sino todos nosotros.

»Es posible que algunos recordéis que en 1540 Copérnico publicó los resultados de sus observaciones astronómicas, rebatiendo para siempre la tradicional visión ptolomeica del universo, en la que el sol y las estrellas giraban en torno al planeta Tierra. Con razón podría pareceros extraño que transcurrieran otros cuatrocientos años antes de que la paleoantropología lograra desbancar de una manera similar la ortodoxia imperante según la que el hombre era el resultado inevitable y definitivo de la evolución sobre la tierra. Ahora sabemos que es un error considerar la evolución un progreso constante, como una especie de inexorable cadena de montaje que da como resultado al ser definitivo: el propio hombre. La naturaleza no es tan clara. Y cuanto antes consigáis ahuyentar de vuestra mente este mito del progreso evolutivo que considera al simio un ser inferior al que un prepotente primo dejó atrás en pos de su destino nietzscheano, antes os podréis considerar paleoantropólogos como es debido. Con este fin, quiero que dediquemos el tiempo que nos queda a considerar nuestra condición de simios.

»Allá en 1962, Tarzán era interpretado no por Johnny Weissmuller sino por Jock Mahoney. No sé quién hacía el papel de Chita, su fiel amiga chimpancé, pero baste con decir que no había mucho donde elegir en cuanto a dotes interpretativas. Sea como sea, uno podía dejar la incredulidad en suspenso y aceptar la validez de la trama de Edgar Rice Burroughs, según la que hombre y simio eran tan similares que un hombre podía ser criado por simios y, de hecho, al alcanzar la edad adulta, llegar a dominarlos.

»Pues bien, en torno a la misma época, un científico llamado Morris Goodman reparó en algo que la gente casi había olvidado: el descubrimiento de George Nuttall, profesor de biología de la Universidad de Cambridge, según el cual la química de las proteínas sanguíneas podía usarse para determinar la relación genética entre primates superiores. Aprovechando el enfoque de Nuttall sobre las proteínas del suero sanguíneo, Goodman descubrió que los antígenos del hombre y del chimpancé son prácticamente idénticos. En aquel momento, todo el mundo, con las posibles excepciones de Tarzán y Chita, creía que un chimpancé tenía más en común con un gorila que con un hombre. Pero Goodman demostró que sencillamente no era así.

»Desde entonces, usando técnicas enormemente superiores a las de Goodman, antropólogos moleculares —entre los que destacan Vince Sarich y Allan Wilson de esta universidad— han podido asignar valores numéricos al asombroso descubrimiento de Goodman.

Swift tomó un sorbo de un vaso de agua y luego explicó cómo, usando albúmina, una de las proteínas comunes en la sangre, era posible medir diferencias tan minúsculas como un aminoácido entre cien y, de hecho, cómo era posible establecer una diferencia precisa en cuanto al ADN entre una especie y otra.

—Las cifras son impresionantes —dijo—. Y, en cierto sentido, también resultan pasmosas. Mientras que el ADN entre dos especies de rana puede variar hasta en un ocho por ciento, la diferencia entre el ADN del hombre y el del chimpancé es solo del 1,6%. Uno coma seis por ciento.

Escribió el número en la pizarra e hizo una pausa para que la cifra calara en la mente de sus alumnos. Meneó la cabeza como si ella misma siguiera impresionada. Y así era.

—El caso es que la diferencia de ADN es menor que la que hay entre dos especies de gibones, entre un caballo y una cebra, entre un perro y un zorro y, lo más importante de todo, entre un chimpancé y un gorila. En otras palabras, tenemos más en común con un chimpancé de lo que este tiene con un gorila.

»Un 1,6% no es una diferencia lo bastante grande para explicar a Aristóteles, Shakespeare, Miguel Ángel, Mozart, Wagner, Picasso y Einstein. Pero lo que ellos consiguieron es más extraordinario si cabe cuando se aborda desde otro punto de vista. Quizá recordéis la sugerencia de sir Arthur Stanley Eddington de que si un número infinito de monos aporreara sin parar máquinas de escribir quizá llegaran a escribir todos los libros del Museo Británico. Pero el caso es que todos y cada uno de los libros del Museo Británico los escribió un hombre que tiene un 98,4% de su constitución genética en común con un chimpancé.

»Jared Diamond, profesor de fisiología de esta universidad, ha defendido el planteamiento de que el hombre es el tercer chimpancé. Basando su tesis en una escuela de taxonomía denominada estadística —según la cual la clasificación de los seres vivos debería ser objetiva, uniforme y basada en la distancia genética o los tiempos de divergencia—, Diamond sostiene que los chimpancés, los gorilas y el hombre forman todos parte del mismo género. Y puesto que el nombre de nuestro género Homo fue el primero, debería tener prioridad zoológica, lo que da como resultado antropocéntrico el hecho de que ahora no debemos pensar en una, sino en cuatro especies del género Homo sobre la tierra hoy en día: el chimpancé común, el chimpancé pigmeo, el propio hombre y, ligeramente más distinto, el gorila.

»No es ninguna mala idea, sobre todo teniendo en cuenta cómo recibieron sus nombres los primeros especímenes de simio. Se dice que la palabra “chimpancé” se deriva de un término angoleño-portugués que significa “hombre de pega”. Orangután quiere decir en malayo “hombre de los bosques”. Asimismo, mientras que la palabra “gorila” procede del griego, podría a su vez derivarse de otra palabra africana que significa “hombre salvaje”. Quizá solo sean estos nombres latinos los que nos hacen olvidar quién y qué son estas criaturas. Pensadlo bien.

»Cuatro clases distintas de hombres, cuando antes creíamos que solo había una. Al cuerno con la pregunta planteada por astrónomos y cosmólogos a lo largo y ancho del mundo: ¿estamos solos? Está claro que la respuesta debe ser: no, no estamos solos. Nunca lo hemos estado.

»Es posible que algunos seáis conscientes de cómo, a fin de proteger las poblaciones cada vez más escasas de gorilas y chimpancés de los cazadores furtivos, una serie de países africanos han adoptado los argumentos del profesor Diamond y están cambiando sus leyes sobre el homicidio de modo que incluya a estas nuevas especies del género Homo. En estos países matar a un gorila no tardará en ser clasificado como asesinato y se castigará al autor con todo el peso de la ley. Sumamente encomiable, sí. Pero merece la pena tener presente que el Homo sapiens no es la única especie de Homo que incurre en el asesinato en masa de su propia especie. Jane Goodall ha descrito cómo, a lo largo de un periodo de años, fue testigo de cómo un grupo de chimpancés exterminaba sistemáticamente a otro. Goodall atribuyó el hecho de que el exterminio fuera tan prolongado solo a la carencia de herramientas letales eficientes como las que con tanta pericia sabe fabricar el hombre. El trabajo de Dian Fossey con los gorilas confirma en buena medida la teoría de que el simio promedio, sobre todo los de menor edad, tiene tantas probabilidades de ser asesinado por otro de su especie como el norteamericano promedio.

»Como decía, son las herramientas las que hacen del hombre el asesino más eficiente del planeta. Pero ¿qué fue primero, el tamaño del cerebro o las herramientas? Quizá penséis que el tamaño del cerebro sería un requisito previo para la fabricación de herramientas eficientes. Sin embargo, los registros fósiles indican que semejante deducción no está demostrada. Quizá os sorprenda saber que, hace cuarenta mil años, el hombre neandertal tenía un cerebro más grande que el de un hombre moderno y, sin embargo, sus herramientas no eran muy sofisticadas. Aun así, creo que el mayor tamaño del cerebro del neandertal, en torno a un tres por ciento más grande que el nuestro, debería sofocar cualquier prejuicio en torno a que, puesto que tenía un cráneo recesivo, el neandertal era de algún modo estúpido. Aunque en realidad nadie sabe para qué servía esa capacidad cerebral extra.

»El motivo que causó la división convencionalmente admitida entre hombre y simio, lo que acostumbramos a denominar el Gran Salto Evolutivo, ya fuera la capacidad cerebral o la fabricación de herramientas, debió darse únicamente en un 1,6% de nuestros genes. Igual queréis iros y considerar cuál podría ser ese motivo. Sin duda, sean cuales sean las teorías que se os ocurran, no tendrán ni más ni menos validez que las que se han propuesto hasta la fecha. Como no tardaréis en descubrir por vosotros mismos, espero, en el mundo de la paleoantropología no hay apenas certezas. De hecho, aunque está considerada una de las ciencias naturales, tiene muy poco de científica. El método empírico juega un papel muy pequeño en lo que hacemos...

Swift miró el reloj de pulsera al sonar un carrillón de sesenta y una campanas desde el campanario de Sproul Plaza, que tres veces al día era el escenario de un concierto de diez minutos interpretado a mano. Este señalaba el mediodía y el final de su clase. Los alumnos ya se estaban poniendo en pie y guardando cuadernos y bolígrafos.

—Bien —dijo alzando la voz para hacerse oír entre la cháchara—, más vale que lo dejemos aquí. Pero recordad lo que dijo Matt Cartmill de la Universidad de Duke. Dijo que todas las ciencias son extrañas de alguna manera, pero la paleoantropología es la más extraña de todas.

—Eso seguro —rezongó Todd—. Tío, estaba empezando a hacerme a la idea de que era un simio.

—Seguro que no te llevaría mucho tiempo —comentó una de sus compañeras con toda la intención—. Ya te he visto comer, Todd.

Todd sonrió de buen ánimo.

—Pero ¿cuatro especies distintas de hombre? —dijo meneando la cabeza—. Entiendo que pueda ser una buena noticia para alguno de vosotros. Igual ahora conseguís echar un polvo. Pero en mi opinión es un poco preocupante. Pensadlo. ¿Todos esos chimpancés y gorilas en los zoos? Bueno, ¿y si resulta que no son animales para nada? ¿Y si se leen la Constitución? Entonces nos veríamos en un buen lío.

«Conócete a ti mismo, no supongas que hay un dios que investigar; el estudio propio de la humanidad es el hombre».

Casi en cuanto la leyó a los dieciséis años, la máxima de Alexander Pope se convirtió en el lema de Swift y su filosofía vital entera. Tenía la sensación de que siempre había estado interesada en los orígenes del hombre, y el interés precozmente temprano en el sexo y los pormenores de la reproducción humana se vio enseguida sustituido por una búsqueda bastante más fundamental, el descubrimiento de su propia herencia genética.

Sin embargo, tuvo un momento concreto de revelación cuando cayó en la cuenta de que quería dedicar su vida al estudio de la humanidad propiamente dicho. Era tal vez apropiado que el momento en sí estuviera relacionado con una escena de revelación simbólica. Cuando, con exquisita cautela, el simio tocaba el monolito en la película de Kubrick 2001: una odisea del espacio, y quedaba infectado por la capacidad para fabricar herramientas y armas, también tocó la imaginación juvenil de Swift. Fue el instante en que, con una tumultuosa fanfarria de trompetas nietzscheanas, Swift percibió su camino a seguir en la vida.

Ahora, años después del inicio de su propia odisea intelectual, el enigma del Gran Salto Evolutivo del hombre —el don genético que hizo al Homo sapiens tan especial— era un misterio tan adamantino como el sombrío monolito negro de Kubrick. Y, fundamentalmente, el misterio seguía siendo precisamente ese.

El periodo divergente entre neandertales y Homo sapiens se había dado solo doscientos mil años antes —una decimotercera parte del tiempo que había tardado la separación de simios y humanos— con un porcentaje de menos de un 0,5% de diferencia en sus respectivos genomas; y, aun así, los neandertales habían fracasado allí donde el Homo sapiens había tenido éxito.

¿Por qué?

No había la menor pista con la que agrietar el duro y negro granito de este misterio.

La explicación imperante de la división entre neandertal y Homo sapiens —que el hombre moderno había desarrollado la ventaja evolutiva del lenguaje (la paleoantropología ya no ponía énfasis en que el hombre era el simio asesino capaz de fabricar herramientas que tan atrayente le había parecido a Stanley Kubrick)— desembocaba en un misterio mayor incluso.

¿Cuál era el peculiar desarrollo anatómico no experimentado por los neandertales que había tenido como resultado la capacidad del hombre moderno para hablar con sentido?

Tenía un trayecto de regreso a casa bien empinado por Euclid Avenue.

Como muchas casas en la zona de Northside en Berkeley, un frondoso barrio que gozaba de bastante popularidad entre profesionales y académicos, el domicilio de Swift era una casa con entramado de madera que parecía esculpida en el paisaje boscoso. La casa había salido cara y la habían pagado los grandes bronces de su madre, que alcanzaban precios muy elevados en las salas de subastas de Londres y Manhattan.

De regreso en su espacioso estudio lleno de plantas, con la galería cubierta de libros y el piano de media cola, Swift desconectó el teléfono y se tumbó en el sofá a fumar un cigarrillo relajante. Fumaba con poquísima frecuencia, usando el tabaco casi como sustancia medicinal por su efecto tranquilizador. Dio solo un par de profundas caladas al Marlboro que sostenía entre los dedos tan enjoyados con anillos de oro que parecían las teclas de un saxofón y luego lo apagó. Seguía planteándose cómo pasar lo que quedaba de tarde cuando se quedó adormilada...

Despertó con un sobresalto y miró el reloj.

Eran las cinco.

Al cuerno con la tarde.

El portero automático sonó varias veces, cual avispa furiosa, como si alguien llevara un rato llamando. ¿Quién podía ser? ¿Uno de sus alumnos? ¿Uno de sus colegas, quizá? ¿Su vecina que venía a quejarse de que tocaba el piano a las tantas?

—Mierda.

Swift retiró las largas piernas del sofá y cruzó el suelo de fresno pulido para pulsar el botón del portero automático.

—¿Quién es? —suspiró con el ceño fruncido.

—Jack —dijo la voz.

—Jack —repitió ella sin entender—. ¿Qué Jack?

—Dios, Swift. ¿A cuántos Jacks conoces? Jack Furness, claro.

—¿Jack?

Swift gritó de alegría y pulsó con fuerza el botón para abrir la puerta principal. Deteniéndose solo para mirar qué aspecto tenía en el recargado espejo dorado que colgaba en el pasillo, bajó las escaleras de dos en dos y abrió la puerta de par en par.

Jack estaba en el umbral casi en posición de firmes, con una caja de madera grande bajo el brazo considerablemente musculoso, vestido con un polo azul marino, chaqueta de sport de tweed marrón y una sonrisa tan grande y reluciente como su reloj deportivo. Se le veía más delgado de lo que ella recordaba, incluso un poco demacrado. Saltaba a la vista por su cara curtida que había soportado dificultades considerables en su expedición al Himalaya. Pero poco sabía ella de la tragedia que le había sucedido, aparte de un par de frases en CNN Online y el San Francisco Chronicle la semana anterior acerca de cómo la expedición de dos hombres que aspiraba a culminar todos los picos más altos de la cordillera del Himalaya en un año había terminado en desastre cuando una avalancha acabó con la vida de Didier Lauren.

Swift se lanzó a los brazos de Jack y lo abrazó con fuerza antes de retirarse un poco para mirarle con ojo acusador.

—Jack —le regañó—. ¿Y si no llego a estar en casa? ¿Por qué no has telefoneado?

—Lo he hecho. Lo tienes desconectado.

—Quiero decir por qué no llamaste desde Nepal. O me escribiste por correo aéreo. O me enviaste un email, si a eso vamos.

Él se encogió de hombros.