3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"La escarcha es algo que se renueva en la naturaleza a fin de otoño o en el invierno, en la estación más fría. Cuando las sombras lo van invadiendo todo, se empieza a formar lentamente, y si arriba, desplegada sobre el espacio azul, está la moneda redonda de tiza, la labor de la noche es infalible porque convierte al agua en una sustancia sólida con su mejor arma: la tristeza". La selección de los cuentos de esta nueva antología apunta a lo heterogéneo sin perder de vista el vínculo existente entre cada uno de ellos, la intensa búsqueda expresiva que los atraviesa. El lirismo de la prosa de estos textos se eleva o pule la textura de las figuras retóricas jugando con las formas literarias, explorando diversas maneras de contar, buscando saltar las reglas de los géneros, tratando de proponer a quien los lee un espejo para las emociones del alma.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 182

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Victoriano, Raúl Ariel

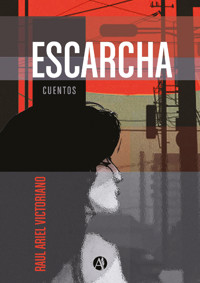

Escarcha / Raúl Ariel Victoriano. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.

150 p. ; 20 x 14 cm.

ISBN 978-987-761-450-3

1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título.

CDD A863

Editorial Autores de Argentina

www.autoresdeargentina.com

Mail: [email protected]

Diseño de portada: Justo Echeverría

Ilustración de portada: Edgardo Rosales

Corrección: Claudia Mosovich

Raúl Ariel Victoriano

Buenos Aires, Argentina.

http://hastaqueelesplendorsemarchite.blogspot.com.ar/

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

A Liliana,

por ser la esencia, el origen y el sostén

de todas las palabras

LUMBRE

A esta hora es medianoche y estás escribiendo al lado de la lámpara apoyada en tu pupitre desordenado de papeles. El cono truncado de luz que nace desde la pantalla ilumina el teclado y besa el cenicero de plata, el mismo que compartías con ella, en el lecho, después de agotarse ambos hasta la extenuación, desnudos todavía. Eso fue cuando ella todavía estaba contigo.

Hasta ahí da la luz de tu velador. Más allá la penumbra se agrieta con jirones mudos de resplandor amarillo, en un abanico de delgados hilos de silencio, que van muriendo hacia los rincones.

La habitación está casi a oscuras. Tienes pocos muebles aquí, pero no te molesta esta escasez. Son siluetas en la sombra que observan quietas tu tarea silenciosa de escritor, tu compañía. A un lado, recostada contra la pared del cuarto, yace la cama de hierro forjado sin dosel. Entre el pesado respaldo y la esquina, duerme su paciencia el ropero provenzal de dos cuerpos, de roble opaco ya sin lustre. Al otro lado, la mesa ratona escandinava y las dos sillas vencidas completan el escaso mobiliario de este ambiente amplio.

Todo el ámbito rezuma un rumor casi inaudible entrecortado tan solo por el tartamudeo cansino del teclado, mientras concentras tu mirada en lo que escribes y no se interrumpe el hilo de tus pensamientos. No hay recuerdo que te disperse del manojo de ideas que quieres volcar en el texto.

Dos estantes con libros en la pared opuesta y una araña sin caireles con los focos apagados acrecientan la melancolía de este recinto de techo alto con puerta de madera y piso de pinotea gastado. Las paredes están deslucidas. El cuadro se completa con una pequeña cocina y una mesada en la cual se acumulan dispersos cacharros amontonados.

En el centro de la pared más larga se adivina una ventana. Por delante, dos paños de voile blanco enceguecen la mortaja de este cuarto.

Ella los alisaba, ¿recuerdas?, con el roce de sus nudillos sedosos. La evocas ahora por este leve detalle y levantas la vista de tu escrito. Esto te saca de tu tarea en este momento, y la hueles, la imaginas, se mezcla en lo que piensas, su voz y sus aromas aún anidan en tu herida. Te ha abandonado y ese pensamiento te distrae.

Alguna vez pensaste en su ansiedad como un defecto, tal vez hubieses querido su fuego ardiendo más lento, pero sus impaciencias nunca pudieron perder tiempo, se apresuraba a desvestirse para que tu tacto le recorriera la piel. Así era: impetuosa.

Te ofrecía todo su cuerpo, su busto reclamaba el contacto de tus yemas, se estremecía toda cuando las puntas de sus senos eran alcanzadas por tus labios, cuando sentía la presión de tus palmas abarcándolos.

Hacían el amor en esa cama que ahora miras, ella en cuclillas ofreciéndote su sexo y tú de espaldas insertando tu vaivén en esa grieta cálida. Te agitabas en el ascenso, jadeabas con el esmeril del deseo hasta sentir la quemazón sobre tu abdomen y pasabas tus manos ásperas por la curva suave de su espalda y su pelo desordenado. Y en la cumbre de ese paraíso, ella volcaba hacia atrás la cabeza, con sus ojos dados vuelta, casi en blanco, ocultando las pupilas celestes, cerrando los párpados en la plenitud del éxtasis, sintiendo la delicia de tu savia dentro de ella y el estrépito de tu temblor hasta el final.

A veces buscaba otras formas y otros territorios. Se desesperaba por sentir tu calor, tu sudor. Se perdía en la voluptuosidad cuando se acercaba para sentir la lectura de tu tacto, se embriagaba en tu aroma a tabaco, la lujuria se le ponía tensa y quería entregarse a tus brazos rugosos. Se adueñaba de tus dedos y los llevaba a su vientre. Se arqueaba hacia el cielo cuando tus manos alcanzaban su pubis encendiendo el fuego. Pasaba su lengua por toda tu piel.

Nunca era de la misma manera porque en ocasiones le agradaba seducirte. Se sentaba con las piernas abiertas para que la miraras, mostrándote su sexo en plenitud, con la mitad de su cabellera sobre su rostro, la ansiedad en la esquina de sus ojos, sintiendo tu mirada lasciva sobre su cuerpo. Luego te poseía. Era una planta voraz, ahogaba tu sexo en su boca, abarcándolo, a fin de extraer el fluir de tu agonía.

Otras veces necesitaba someterse, sentir tu peso. Extendida de espaldas, boca arriba, sobre las sábanas blancas, te llamaba, te exigía que te adueñes, que penetres, que la hagas gemir de placer, al borde del dolor, desatado su erotismo, siempre loca de deseo.

Pero además su corazón era muy sensible y tan indefenso como la superficie quieta de un estanque. Tú debiste arrojar algún alimento de amor, ella lo necesitaba, aunque solo fuesen unos sencillos pétalos de flores, solamente para que el agua de sus emociones temblase siquiera un poco.

Hubiese sido suficiente un halago de tu parte, una caricia firme pero suave, un gesto simple pero sincero, algo que le indicara que había una emoción moviéndose en tu interior. Tú eras su hombre, y ella se sentía poseedora de tu espíritu, de tus sentimientos. Hubiese querido que estés pendiente, que la escuches, que la extrañes, que la desees.

Pero no te diste cuenta de que una mujer no se termina en el contorno de su cuerpo, es mucho más vasta, abarca mucho más allá de su figura. Llegó entonces el tiempo en que ella advirtió todas las carencias, las fue percibiendo una a una.

En tu corazón demasiado tibio apenas quedaban mínimos restos de cariño y ella pensó que era un exceso de su parte la pasión que te regalaba. Tus ojos se lo dijeron, no fueron necesarias tus palabras, se dio cuenta observando el fondo de tu retina.

Entonces llegaron sus días sombríos, por tu descuido, por tu desidia, se le fue secando el amor. Se tornó vulnerable a tus exigencias mínimas, despertó de su sueño, pasó demasiado tiempo sin que le arroparas el alma. Se hicieron presentes el dolor, el hastío, la pena y la tristeza.

Y llegaron las discusiones estériles. A veces se ponía triste y lloraba, se abrigaba en tu pecho intentando encontrar, una vez más, tu abrigo, tu sostén; te necesitaba firme como una montaña, pero no alcanzó con las migajas que le diste.

Entonces se le agotó el reclamo, se sintió humillada al caer en la mendicidad para lograr un mínimo de tu ternura, un ruego casi cotidiano que no supiste descifrar. Se secó la fuente que te ofrecía todo, se fue y te dejó sobre la tabla de este escritorio una esquela mínima, sobria y desnuda, esa que ahora miras con el corazón desorientado.

En este lugar vivió contigo. En este sitio sueñas ahora con olvidar todo sin lograrlo, aquí te asesinan los recuerdos de su presencia, su mirada ausente se te vuelve imposible, aquí mueres por ella cada noche.

Por eso ahora se te ha dado por escribir y crees que así podrás exorcizar tu dolor. Te equivocas. Solamente estás pisando los escasos escalones que te conducen al cadalso de un peor martirio.

A veces piensas como un tonto que el suicidio remediará tu pena. Pero eres demasiado cobarde para eso, solo te sirve como fachada para ocultar la mentira con que te engañas.

Lo cierto es que quedarás condenado al eterno padecer, ya que hasta aquí te ha conducido, y no te soltará la mano, la soberbia insensatez de tus sentimientos.

VISITACIÓN

Ezequiel Cáceres, el vendedor ambulante más avezado que trajinaba en el sistema ferroviario, en esta zona perdida en los mapas argentinos, conocía todos los pueblos esparcidos en la aridez del páramo, en la provincia de Catamarca. Sin embargo, hoy, todavía, no había realizado ninguna venta.

Una vez que se detuvo el tren, subió, dejó su valija de cartón en el piso y, levantó la mano izquierda para tomarse de la anilla, a fin de mantener el equilibrio sobre sus piernas. A pesar de que tenía el palo en la otra pudo tironear el cinto hacia arriba, un movimiento involuntario que no cumplía el objetivo de evitar el desgaste, ya que las botamangas del viejo pantalón verde claro estaban deshilachadas por el paso del tiempo. Cuando se cerró la puerta comenzó su discurso.

—Buenas tardes, señores pasajeros, sepan disculpar la molestia…

Abrió grande la boca para que le saliese clara y fuerte la voz ronca; mantuvo esbelta la espalda y firme el cuello fijando la vista hacia el fondo del vagón, para que su sonido sobresaliera por encima del ruido del choque de ruedas y rieles, que se colaba desde afuera, junto con el polvo y el calor extenuante del verano, a través de las ventanillas abiertas.

Había solo dos pasajeros. La anciana Visitación estaba sentada en el primer asiento. Tenía apretada contra su pecho, y descansando sobre la falda del vestido de colores gastados, una bolsa de manijas de plástico que sujetaba con sus manos nudosas. Al lado, sobre el piso traía la jaula con la gallina. Anoche un zorro se le había metido en el gallinero y le había matado a la bataraza. Su hija, que vivía en el pueblo de al lado, le había regalado una. Visitación había ido a buscarla hoy con el tren y ya estaba de regreso a su casa.

Miraba fijo, prestando atención al hombre, con sus ojos claros engastados en su rostro apacible. Se acomodó mejor el sombrero de paja para observar el movimiento de los labios y entender mejor el discurso.

—Directamente de la Aduana vengo a ofrecerles en esta ocasión este útil palo para la dama o el caballero, el mejor del mercado para obtener las mejores selfis con el celular para delicia de la familia…

El segundo pasajero, de traje fuera de época y zapatos negros, venía cabeceando sus sueños. Había comenzado a beber desde temprano y, ahora, viajando a casa de sus parientes, le había ganado la modorra. Su cabeza golpeaba, a cada barquinazo del tren, contra el asiento de madera, agitando los cabellos desordenados sobre el rostro, con cada sacudida.

—Este práctico instrumento lo están abonando en los comercios del ramo a no menos de 300 pesos. En esta ocasión, yo, Ezequiel Cáceres —y esto lo dijo con notorio orgullo—, se lo vengo a ofrecer, no a 200 pesos, tampoco a 100 pesos, se lo vengo a regalar…

Visitación ni siquiera pestañeó, pero cuando escuchó “regalar”, sin querer giró levemente su cabeza, movida por el interés, como para escuchar mejor.

—… por la módica suma de solamente cinco pesitos, así como lo escuchan, damas y caballeros, cinco pesitos.

El hombre hizo una pausa para secarse la traspiración de la frente con un pañuelo grande y arrugado. La anciana le sostenía la mirada sin cambiar de posición.

—Y ahora, con el permiso de todos ustedes voy a pasar asiento por asiento…

Ezequiel se alisó un poco la camisa roja arremangada hasta los codos antes de comenzar a transitar por el pasillo con sus alpargatas nuevas mostrando la mercadería. Solo llevaba un palo, los demás los tenía en la valija que había dejado en el piso, en el sitio donde había estado voceando las bondades del precio.

—Señora, señor, cualquier duda, cualquier consulta, no tiene más que preguntar, un hermoso producto para regalar, práctico para el hogar, multiuso, a ver quién lo solicita por acá…

Cuando Visitación escuchó la palabra “multiuso”, pensó en el rancho, en todas las cosas que le faltaban, ni lavarropas tenía la pobre. Tal vez este aparato lo pudiera usar en la cocina, para remover los carbones sin quemarse los dedos y sin que las chispas le estropeen el vestido. O tal vez como antena para sintonizar mejor la radio. Se le ocurrieron un montón de aplicaciones para el dispositivo.

Cáceres ya estaba de vuelta en su lugar. El tren de dos vagones en el que estaban viajando había partido de Cebollar y estaba llegando al próximo pueblo. Cabeceaba un poco más porque estaba haciendo el recorrido sinuoso, obligado por los rieles, antes de entrar en la estación de Chumbicha, en pleno valle de la polvorienta provincia de Catamarca. Lejos de todo.

—Alguien más por aquí que quiera aprovechar… —dijo, cuando pasó al lado de la anciana.

Visitación torció el cuello y, sin dejar de mirarlo a los ojos, pronunció la pregunta con claridad.

—¿Y el palo sirve para hacer llover?

Ezequiel dejó de hablar, se inclinó hacia ella, la miró sorprendido, y alzando levemente las dos cejas le dijo:

—Es lo mejor que hace, señora.

El tren ya se había detenido y Visitación se levantó del asiento. Se inclinó para tomar la jaula de la manija y repreguntó:

—¿Y cómo me lo demuestra?

—Tiene garantía, si no le funciona, mañana se lo cambio por otro —le dijo fijando en ella más aún la mirada con ánimo de convencerla.

—No tengo cinco pesos, tengo tres huevos.

Cáceres sopesó la contraoferta, alzó la mirada al techo, se tocó la barbilla y le propuso:

—Bajemos y hacemos el intercambio.

Visitación se sentó en el banco del andén desierto, revolvió en el fondo de la bolsa, y con cuidado le dio los tres huevos envueltos en papel de diario. Ezequiel los puso dentro de la valija de cartón y después sacó un palo, pero que era mucho más corto que el que había mostrado en el tren. La anciana lo miró desconfiado y él mostrando todos los dientes en una sonrisa de orgullo le dijo:

—Es extensible, abuela, le doy el mejor que tengo. —Y ante la mirada interesada de ella, en un solo movimiento lo desplegó logrando la longitud del que había mostrado en el viaje.

Visitación se alejó caminando despacio, dejando atrás el callado andén de la estación por uno de sus extremos. Alrededor no había ni una sola casa, estaba alejada del centro de la ciudad, en uno de los sitios más desérticos de toda la provincia. Comenzó a transitar el sendero de tierra floja que la llevaba al rancho, con la jaula de la gallina en una mano y en la otra la bolsa, de la que sobresalía el palo, como un mástil brillante, un objeto de alta tecnología, atípico en aquella vastedad.

Ezequiel se quedó sentado en el banco esperando el tren que lo llevaría en sentido inverso, un recorrido que hacía a diario.

El sol caía salvaje calcinando la llanura casi sin hierbas, con extensos claros de tierra cuarteada por la sequía. El silencio era total, la ventanilla de expendio de boletos estaba cerrada, la casilla del jefe también. El bochorno de la tarde le ardía sobre la piel. El aire cálido, tórrido, ocupaba todos los espacios, alcanzaba hasta los rincones más escondidos.

Se colocó ambas manos detrás de la cabeza observando a lo lejos desaparecer tras el horizonte la pequeña figura de la anciana. Así pasó un largo rato mirando a su alrededor, a ningún lado, dejando pasar el tiempo. Después se desprendió otro botón de la camisa, sacó el pañuelo para secarse las gotas de sudor que le perlaban la frente y la cabeza, aplastado por el terrible calor, tumbado en el asiento.

En ese momento, vio la línea quebrada que titiló entre la tierra y el cielo, y un segundo después escuchó el estampido del rayo. Los ojos se le agrandaron, el corazón le empezó a latir como un bombo. Cuando se levantó, ya definitivamente asustado, empezaron a caer unas tímidas gotas de agua, primero esparcidas por el campo y luego más juntas, más cercanas, antes de que se declarara, definitivamente, el diluvio.

DESDE OTRO LADO

¿Qué puedo decirte desde aquí?, desde donde no me podés escuchar. Hay un tabique en el tiempo que está muy firme al lado de mi cama, un antes y un después que no puedo remover. Me impide ver al otro lado y quedo confinado, aquí, en una zona blanca, yerma, quedo aislado en una tersa nube de claridad.

Tengo los brazos quietos al lado de mi cuerpo, la cama se parece a un féretro ingrato que me mantiene en este sitio estrecho. No tiene adornos ni asas para permitir el transporte de mis huesos, que supongo encalados cuando observo mi recubrimiento casi transparente atravesado por pálidas venas azules. Tengo la piel adherida a las partes óseas, ya casi me he convertido en un cadáver.

No exagero, casi me he consumido. Pero mantengo intactas todas las sensaciones, menos el gusto. Puedo sentir el frío del aire quieto en la habitación estéril. Es muy difícil poder pensar en cosas lindas para decirte porque te veo poco y debo recurrir a la memoria que se apaga lentamente. Seguro que recordás el crepúsculo que vimos juntos aquel día, en Casapueblo, en Punta Ballena, cuando la bola de fuego se escondía entre las hilachas de las nubes y se hundía lentamente en el horizonte del río.

Y, por supuesto, tampoco puedo escribir. No me lo han prohibido, no, pero mi sistema nervioso se ha desconectado. Por eso me es imposible, además, poder brindarte una caricia, ni siquiera la que tenía en mente antes de que ocurriera el trágico suceso que me ha traído hasta aquí.

Aunque no me lo han dicho hay algo que no funciona bien dentro de mí y, hace que, aunque mis oídos oigan, no pueda hacer gestos ni girar el rostro. Quisiera ofrecerte los labios para que me des un beso. No podés darte cuenta, cuando estás a mi lado, del esfuerzo que hago en el intento de hablarte, pero ni siquiera alcanzo a girar mis ojos para que repares en la tristeza que me invade. Por lo tanto, estás muy distante, tanto como la estrella del universo más cercana al pequeño mundo de encierro que son los límites de mi cuerpo. Ni siquiera mis ojos me obedecen. Estoy encerrado en mi propia cáscara. No sé hasta qué punto me puedo considerar vivo todavía.

Las personas de guardapolvo que vienen a verme a diario con cofias y guantes color crema, con instrumentos y agujas, a veces me hablan y esperan que responda, pero no tienen suerte. Ya he intentado hacerlo muchas veces. Ahora ya he desistido y me abandono sin remedio al aislamiento. Me he resignado a dialogar conmigo.

Cuando me venís a ver, a vos también te exigen el protocolo de la vestimenta, y eso me acongoja. No podés conocer mis respuestas a las preguntas de tu mirada, pero si pudieras oír mis gritos interiores te pondrías contenta porque aún puedo percibir los estímulos del amor. Las cosquillas que me recorren el pecho cuando te veo son reales, aunque no las registren todos estos aparatos que nos rodean, con relojes indiferentes y luces de colores álgidos que hacen más patético el sitio en el que me tienen confinado sin remedio.

Porque en realidad ya no hay regreso para mí. He tenido el último episodio, he cruzado un umbral del que no se vuelve. Asisto a una nueva angustia que me corroe la mente y me aleja del ámbito de tu corazón. Te siento lejana, cada vez que venís, todos los lunes, a sentarte a mi lado. Advierto cómo me mirás, cómo me acariciás con tu mano que pasa suave sobre la mía, cómo se te caen las lágrimas casi sin que te des cuenta.

Si hubiese alguna ventana en el tiempo que transcurre, si tuviésemos algún instante, pequeño, para decirnos algo, seleccionaría mis mejores frases, las más lindas que tengo, para tocar tu corazón, sin que se hiele, aunque solo sea para ver el esplendor de tu sonrisa.

Pero los he visto y he escuchado a estos gélidos hombres de blanco que murmuran al pie de mi cama, con los rostros endurecidos y abrumados, más por su fracaso para sacarme de aquí que por lo que yo significo para vos.

Y no saben que yo escucho todavía. Ya sé que casi he llegado al lugar al que todos arribamos, nuestro destino inapelable, la orilla en la cual el mar de la vida deposita nuestra existencia para siempre. Pero, escuchame, no te maltrates, no vale la pena sufrir por lo que no tiene remedio.

¡Ha sido tan hermoso haberte conocido! Todavía recuerdo la primera vez que nos vimos. Hay días en la vida que son mágicos, tienen más dimensión que los otros que pasan al costado, los que la corriente monótona de un arroyo hace murmurar entre las piedras. Pero ese día, ¡qué bien que lo recuerdo!; el sol brillaba de otro modo, los pájaros de Palermo cantaban estridentes, el río se agitaba alegre moviendo las caderas en su baile contra el Muelle de los Pescadores.

Buenos Aires se hamacaba bajo su cielo de gloria porque había nacido una nueva felicidad, una nueva delicia se sumaba a su historia derrotando a la desdicha, a las innumerables pasiones contrariadas de los porteños. La Dama Fluvial revive su esperanza con fortunas como la nuestra. Se alimenta del néctar de los amantes para aliviar las condenas de los miserables desgraciados, de los torturados que vienen a buscar el sustento a la Costanera en los días pesarosos.

Desde aquí no puedo ver el cielo que está por encima de los techos del hospital desierto y callado. El afuera me está vedado. Mi lecho se encuentra muy lejos de la ventana y, además, la veo alta. Ni siquiera la atraviesa el brillo de algún astro frío, de esos que transitan el firmamento cuando cae la noche.

La luna no pasa por ahí.