Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Военная фантастика

- Sprache: Russisch

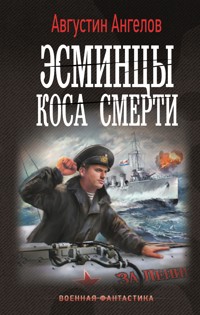

Ветеран флота умирает в наше время, но возвращается на свой эсминец «Яков Свердлов» за несколько недель перед войной. Понимая, что ему выпал шанс прожить жизнь заново, он пытается повлиять на развитие событий. Используя родственные связи, он предоставляет информацию о планах нападения Германии на Советский Союз, которые ему известны, разведке Краснознаменного Балтийского флота. Эта важная информация, вовремя отправленная руководству СССР, позволяет изменить очень многое. И война начинается по-другому.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 348

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Августин Ангелов Эсминцы. Коса смерти

© Августин Ангелов, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

Посвящается защитникам Ленинграда. Городу и флоту. Книга является художественным произведением. Имена, фамилии, названия, технические характеристики и версии событий могут не совпадать с историческими.

Глава 1

Двадцать первый век давно перевалил на второй десяток. Несмотря на все экономические и политические кризисы, город Святого Петра и трех революций по-прежнему рос, строился и развивался. Там, где лет пятнадцать назад находились лишь пустыри, теперь вширь расползались кварталы, ввысь стремились многоэтажные новостройки, разбегались во все стороны новые улицы. Большие дома, хороший асфальт, строгость линий и аккуратность фасадов придавали новым районам вполне европейские очертания.

Александр Евгеньевич отложил книгу, снял очки для чтения, надел другие очки для дали, охнув, с трудом поднялся из кресла и, придерживаясь за стену, вышел на балкон. Апрельский день выдался ясным. В прозрачной свежести весеннего воздуха по тусклому северному небу медленно плыли редкие облачка. С застекленного балкона новой трехкомнатной квартиры на пятнадцатом этаже открывался потрясающий вид. Налево, за торговым комплексом, виднелось Петергофское шоссе и все пространство за ним до Дудергофских высот, направо открывалась панорама Финского залива до самого Кронштадта, прямо находились Стрельна и Петергоф, а за ними, где-то вдали, угадывался городок Ломоносов, он же когда-то назывался Ораниенбаум.

Годы неумолимо брали свое. Все-таки ему осталось лишь несколько лет до сотни, а это слишком, наверное, много для человеческого организма. Но Александр Евгеньевич, хоть и схоронил уже всех друзей, сам еще был способен кое-как бороться с возрастом. Старая закалка давала возможность стоически преодолевать боли в суставах, слабость, одышку и головокружение. Хотя последние месяцы гулял Александр Евгеньевич, преимущественно, по квартире, на балконе, да по врачам в сопровождении невестки или сына.

Первая жена его погибла в войну, а детей от нее не было. Второй раз Александр Евгеньевич женился только после сорока. Сын, Сергей Александрович, пошел в отца самостоятельностью и самодостаточностью, женившись в первый раз еще позже, чем отец во второй. Потому и внук появился, только когда деду уже давно перевалило за восемьдесят.

Как и многие люди старой закалки, Александр Евгеньевич всю жизнь проявлял как по отношению к окружающим, так и к себе, излишнюю требовательность, был разборчив. Трагедия первого брака и упорное желание строить семейную жизнь лишь с самой достойной женщиной, с истинной королевой домашнего очага, порядочной, любящей и заботливой, каких во все времена исчезающе мало, привело его в итоге к небольшой семье и позднему ребенку. Все имеет свою обратную сторону, и теперь, на склоне лет, вместо того, чтобы наслаждаться общением с кучей правнуков, Александру Евгеньевичу приходилось довольствоваться единственным внуком.

Вторая жена Александра Евгеньевича, Лена, вместе с которой прожили больше сорока лет, и которую он любил всем сердцем, родила только одного мальчика. Лена, хоть и была на двенадцать лет младше мужа, полжизни страдала целым букетом заболеваний и несколько лет тому назад умерла от женской онкологии. Глупая мучительная смерть, а еще говорят, что по статистике женщины живут дольше мужчин!

Отогнав грустные воспоминания, Александр Евгеньевич подумал о внуке. Маленький Алешка родился под счастливой звездой. Семья, в которой он появился на свет, не была бедной, не влачила существование от получки до получки, не снимала чужое жилье. За собственную отличную квартиру в новом доме им не нужно было, как большинству соседей, выплачивать огромный ипотечный кредит.

Александр Евгеньевич, конечно, внес в семейную копилку свой скромный вклад. Поддавшись на уговоры сына и невестки, он, пожертвовав тишиной уединения, в которой пребывал все годы после смерти жены, продал свою двухкомнатную квартирку в «хрущевке» и съехался с детьми, у которых до этого тоже имелась «двушка» в районе станции метро «Проспект Ветеранов». Теперь минул почти год с тех пор, как трудности переезда остались позади, а дедушка, его сын с невесткой и внук поселились все вместе.

После одиноких лет пожилому человеку нелегко было приспосабливаться к семейному укладу, к сложному характеру взрослого сына и к капризам неуравновешенной невестки. Но больше всего выбивал из колеи размеренной старческой жизни взрывной темперамент внука. Алешка был непоседливым и неусидчивым избалованным ребенком. К своим одиннадцати годам он не любил читать, не занимался спортом, зато любил вкусно кушать и много болтать громким голосом, имея обо всем на свете свои суждения, почерпнутые, по большей части, из американских блокбастеров, мог долгими часами играть в компьютерные игры, переписываться с одноклассниками через интернет или разговаривать по телефону.

В очередной раз, оглядев красивый вид с балкона, очень пожилой человек вернулся в свою шестнадцатиметровую комнату. При переезде, невзирая ни на какие возражения сына и невестки, Александр Евгеньевич настоял на перевозе в новую квартиру своих любимых вещей, предметов обстановки и книг библиотеки. Конечно, когда он умрет, наследники выкинут его старую мебель. Но пока он жив, его вещи останутся при нем. Так он решил, и точка.

В серванте шестидесятых годов прошлого века в металлической рамке под стеклом покоилась большая черно-белая фотография, на которой молодой статный морской лейтенант в летней светлой форме обнимал стройную блондинку в красивом платье. Александр Евгеньевич еще раз посмотрел на эту любимую старую предвоенную фотографию. Он всегда помнил первую жену молодой и красивой, радующейся жизни. И себя он, глядя на фото, вспоминал бодрым и активным. Его фотография со второй женой, красивой брюнеткой с тонкими чертами лица, висела над сервантом. Там он уже был в форме капитана первого ранга и совсем не столь молод, но еще полон сил. Он засматривался на фотографии подолгу, и его разум в это время гнал от себя воспоминания о тяжелых годах войны, о трудном послевоенном быте, о болезнях и скорби от потерь близких, о пришедшей старости. Долгая жизнь почему-то мелькала в памяти очень быстро, слишком стремительно по сравнению с количеством прожитых лет.

Зуммер домофона заставил старика вздрогнуть и прислушаться. Несколько коротеньких сигналов извещали о том, что внизу, на входе в подъезд, сработал электронный ключ. Значит, внук возвращается из школы. Александр Евгеньевич перевел взгляд на часы. Действительно, почти два. Пора бы уже. Старик вышел из своей комнаты в коридор, ведущий в прихожую.

Ключ повернулся в замке, и дверь в квартиру открылась. Возле зеркального шкафа-купе для верхней одежды затопали маленькие ножки внучка, полетел в угол прихожей и шлепнулся на пол школьный рюкзачок с учебниками, брошенный с размаху.

– Эй, деда! Ты тут не спишь? – вместо приветствия прокричал из прихожей Алешка. Александр Евгеньевич до сих пор не мог привыкнуть к циничности и невоспитанности внука. Ну как же можно не поздороваться с домашними, войдя в квартиру, особенно с пожилым человеком? В годы юности ветерана ни один ленинградец такого себе не позволял.

– Не сплю. Что в школе нового? – поинтересовался дед.

– Да ничего. Вот про войну сегодня опять рассказывали и про немцев. Надоели уже с этой древней, как говно мамонта, войной. Просто майские праздники скоро, вот училка и задала сочинение писать на тему побед и героизма, – сообщил Алексей.

– Ну, ты это, внучек, не выражайся. Та война тебе не говно мамонта. Благодаря победе в той войне ты сейчас на свете живешь. А не было бы победы, не только тебя, но ничего из того, что вокруг, не было бы. Питера, как такового, не было бы. Разрушили бы немцы город, сравняли с землей, как они того и желали, – строго сказал дед.

Алешка ухмыльнулся, повесил куртку на вешалку и, не разуваясь, побежал на кухню. Там он открыл большой холодильник и начал нетерпеливо шарить внутри него в поисках еды.

– Только не надо мне сказки рассказывать, я большой уже. Если бы победили немцы, то мы жили бы сейчас в Германии, вот бы было круто! – выкрикнул с кухни Алешка, ставя кастрюльку с супом на плиту.

– Дурак ты. Леха – дуреха. Вот ты кто. Никого бы немцы не пощадили, уморили бы всех нас. Кого в лагерях бы сгноили, кого в рабы в Германию на работы отправили до самой смерти трудиться за еду, а кого и просто расстреляли бы. Не было бы здесь никого. Если только одни немцы, может, еще финны, а русских убили бы всех. Такой у них был план, хотели они сгубить все славянские народы, а наш город полностью разрушить.

– Да ладно, деда, иди лучше супчик есть, составь компанию, а то одному мне скучно, – позвал Алешка, пропустив слова старика мимо ушей. И добавил:

– Вот сейчас поем и буду в сети с ребятами тусоваться. Мы договорились сегодня попробовать отрядом в корабли поиграть. А уроки вечером сделаю.

Александр Евгеньевич вошел в просторную кухню и сел за стол напротив внука. Есть не хотелось, аппетита в последнее время почти совсем не появлялось, но он налил себе тарелку грибного супа из шампиньонов, который накануне сготовила невестка. А надо сказать, что при всей своей взбалмошности, жена сына готовила неплохо. Это умение составляло одно из немногих ее достоинств. Стервой невестка оказалась отменной, с мужем она постоянно ссорилась, воспитанием сына почти не занималась, да еще и самого Александра Евгеньевича пыталась «строить».

Но жизнь научила Александра Евгеньевича, что на еду не обижаются. Потому он взял ложку и хлеб и, наблюдая за тем, как неаккуратно кушает его невоспитанный внук, у которого суп время от времени выплескивался из ложки и капал с подбородка, начал молча есть.

Но Алешка молчать не любил, болтливостью и суетливостью он пошел в мать, а потому продолжал тему:

– Вот я сейчас в компьютерную игру про корабли играю, так там немецкий линкор «Тирпиц» – самый крутой корабль. А до этого в танки играл, так там немецкие панцеры, вообще, супер. Не понимаю я, как это немцы могли проиграть нам войну с такой техникой. Мы победили, мне кажется, только потому, что нам Штаты и Англия помогали и немцев от нас отвлекали. А то подогнали бы немцы к Ленинграду свои линкоры «Тирпиц» с «Бисмарком», да «Гнейзенау» с «Шарнхорстом», да и разнесли тут все ко всем чертям. Да и вообще, город надо было сдать вовремя, тогда и блокадники не померли бы от голода.

Дед перестал есть и отложил ложку. Сказал сурово:

– Вижу, что дорос ты до сознательного возраста, балаболишь вовсю, а ничего, дурак, не знаешь и не понимаешь. А раз не знаешь, то и не говори на эту тему. Потому что несешь ты полную околесицу. Ерунда одна у тебя получается. И чему только вас в школе теперь учат? Ты даже есть нормально не научился, чтобы суп по подбородку не тек, а уже рассуждаешь, как либерал из «пятой колонны». В интернете своем бреда всякого набрался.

– Ну да, в интернете так и пишут, что надо было вовремя объявить Ленинград открытым городом, как французы объявили Париж, тогда бы и блокадники от голода не умерли, – согласился Алешка, закончив есть суп и вытерев салфеткой подбородок.

А дед продолжал:

– Дурачок ты, Лешка, да таких же дураков, как сам, читаешь и к их мнению дурацкому прислушиваешься. Не правы они очень сильно. Немцы-то от нас этого и добивались, они мечтали, чтобы мы открыли им свой город без боя, потому что были мы у них почти три года войны, пока они вокруг Ленинграда находились, как большая кость в горле. И немцы не смогли проглотить нас. Больше скажу: их наша ленинградская кость и сгубила. Фрицы оказались не в силах подойти к городу ближе. Фашисты натолкнулись на такую оборону, которую они не встречали ни в каких франциях. Они зарылись в окопы и от бессилия писали в своих листовках, которые с самолетов на головы нам бросали, чтобы мы сдали Ленинград, как Париж сдали им французы. Да только не на тех напали. Не французы мы. Стояли мы насмерть. От голода, холода, бомбежек и обстрелов горожане умирали, но не сдались, выстояли в осаде и победили немцев, прогнали их, в конце концов, от нашего города. Заводы в Ленинграде всю блокаду работали и отправляли на фронт оружие и боеприпасы. И вот такие пацаны, как ты сейчас, эти снаряды делали в холоде и голоде.

Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаум немцы не только не смогли ни взять, ни уничтожить, несмотря на всю их хваленую технику, а и продвинуться даже на километр в сторону города нигде не смогли. После первоначального рывка, когда с наскока взяли ближние пригороды: Пушкин, Красное Село, Стрельну, Петергоф, Мгу, Синявино и Шлиссельбург – немцы выдохлись, и как встали, так и стояли. Да и ближние пригороды, кстати, во многом из-за нашей собственной расхлябанности и разгильдяйства фрицы взяли. Отступали наши неорганизованно, в панике перед немцами. Вместо того, чтобы укрепляться и обороняться на местах, многие командиры бросали позиции, технику, оружие и людей и бежали от немцев первыми, как последние трусы.

Запаниковали и партийные наши чинуши, город и флот минировать начали, к бегству уже готовились, а не к обороне. Но в самый критический момент приехал суровый Жуков и навел порядок твердой рукой, расстрелял некоторых паникеров, наладил дисциплину и взаимодействие флотских с сухопутными, определил линии обороны, уплотнил позиции вокруг города. С того момента наши войска укрепились на рубежах и крепко держались. И ни танки, ни мощные осадные пушки не помогли немцам. И их знаменитый немецкий четкий порядок против нас не помог.

Между прочим, внучек, самый мощный немецкий линкор «Бисмарк», к моменту прихода немцев на нашу землю, уже давно был потоплен англичанами, а остальные корабли кригсмарине, не только большие и заметные линкоры, но и малые катера немецкие, идти в сторону Кронштадта не решались. Флот их не мог пройти в Финский залив, потому что все фарватеры перегородили минные поля, и все квадраты на карте были пристреляны тяжелыми орудиями фортов Кронштадтской базы, а наши подлодки и катера постоянно патрулировали акваторию. Балтфлот и береговые батареи держали под прицелом пространство вокруг города на десятки километров.

– Так было же слишком много жертв. По десять наших убитых на одного убитого немца, – вставил свое слово внук.

– Да, потери были большие, Леха. Конечно, не десять за одного, но много наших полегло от немецких пуль, снарядов, бомб и мин, особенно в начале войны. В первую зиму очень много горожан умерло от холода и голода. Зато крепко завязли фашисты здесь, вот даже на этом самом месте, где наш дом стоит. И не смогли они пройти дальше никуда, потому что выдохлись. Не хватило у них силенок. Обломали они о нашу оборону свои зубы. Поперхнулось фашистское чудище костями наших мертвецов. Большую часть войны немцы возле Питера проторчали без толку, пока мы не прогнали их назад в Германию.

Дед разнервничался, закашлял и, выйдя на балкон, нервно теребил край теплой домашней пижамы. На глазах у него выступили слезы. В этот момент он вспомнил близких, друзей и знакомых, и даже малознакомых случайных людей, кого он когда-то видел лишь мельком, погибших на той войне. От нахлынувших воспоминаний сердце ветерана сжалось, а глаза увлажнились. Внук что-то почувствовал, вышел следом и, взяв деда за руку, вдруг совсем другим тоном тихо попросил:

– Деда, ты не обижайся. Может, я и правда мало знаю, так ты расскажи мне, а то только в интернете я про войну читал, да в учебниках скучных. Ты же сам на той войне был, но ты никогда про то время почему-то не говоришь. Так расскажи, а я послушаю и знать буду. Потом и сочинение правильно смогу написать.

Старик перестал теребить пижаму, прокашлялся, вытер глаза носовым платком, внимательно посмотрел на внука и начал рассказывать:

– Даже не знаю, с чего и начать. Наверное, вот с этого места, где мы стоим. Наш балкон как наблюдательный пункт на нейтральной полосе. Представь, что мы осматриваем позиции. Совсем близко за нашей спиной, где проходят улицы Партизана Германа и Авангардная, располагался пригородный поселок Урицк, по которому проходил передний край обороны. В Южном Приморском парке, что сразу за нами, между Петергофским шоссе и заливом, начиналась передовая линия наших окопов, которая тянулась влево по речке Дудергофке до Пулковских высот и дальше, в обход Пушкина, по речке Кузьминке к Колпино, оттуда шла к Неве и там продолжалась по правому берегу реки до самой Ладоги. Прямо перед нами, по берегу Финского залива, немцы стояли до конца Петергофа, а дальше начинался Ораниенбаумский плацдарм. Справа впереди в Кронштадте и сзади в гаванях, на реках и каналах располагался флот и стрелял по врагу всеми своими крупнокалиберными орудиями из глубины нашей обороны. Мощный у нас тогда был флот на Балтике.

Немцы подошли сюда уже в начале сентября первой военной осени и застряли надолго. Фронт уплотнился, наши укрепились, фрицы тоже окопались. К первой военной зиме на большое наступление под Ленинградом сил ни у врагов, ни у нас уже не было, потому бились на небольших участках в тактических позиционных стычках. То они захватывали пару наших позиций, то мы контратаковали, выбивали немцев из занятых окопов и захватывали небольшие участки их траншей. Местность, где наш дом стоит, много раз переходила из рук в руки. Возможно, что под самим нашим домом и вокруг него в толще грунта до сих пор лежат убитые с остатками оружия и униформы. В войну тут болотце было, которое пытались и наши, и немцы переходить под огнем, потом, через много лет, еще при Брежневе, метра два земли над болотом насыпали и вот, несколько лет назад, начали дома эти строить. Котлованы глубоко не рыли, сваи бетонные вбивали. Так что, весь прах там, в глубине, до сих пор покоится. И в парке тут неподалеку, под слоем дерна погибшие до сих пор лежат. Да и по всей линии обороны лежат, потому что далеко не всех тогда хоронили. И не только мы, а немцы тоже.

Часто бывало, что не могли вытащить убитых и даже раненых из-под обстрела. Иногда просто прилетали на позиции тяжелые снаряды или авиабомбы и, взрываясь, закапывали солдат лучше любых могильщиков, разрывали бойцов на мелкие кусочки и перемешивали с землей так, что ничего потом от этих людей не находили. Раскопки, конечно, на передовой не проводил никто, только траншеи выравнивали и дальше воевали. Осматривали после боя командиры воронки, записывали своих потерянных воинов в списки пропавших без вести и навсегда о них забывали. Очень страшное время было, потому и говорить про него тяжело.

К удивлению Александра Евгеньевича, внук не перебивал его, слушал внимательно, с умным и серьезным видом.

– Вот что, Алешка. Вижу, что интересно тебе. Давай, нальем чаю и сядем на кухне, рассказ этот не быстрый, – предложил дед.

Так они и поступили. Старик рассказывал, а мальчик ловил каждое слово, даже принес свой смартфон и включил программу диктофона, чтобы все зафиксировать и написать потом сочинение. А в памяти ветерана всплывали картины из прошлого, из времени его далекой молодости. Многое поблекло и забылось за долгие годы, но какие-то эпизоды помнились так ярко и четко, как будто все те события происходили только вчера. Эх, если бы можно было отмотать время назад! Да где же она, молодость?

Ветеран вспомнил про войну, расчувствовался, да сердце как схватило, что в глазах померкло. Больше Александр Евгеньевич ничего не помнил, а только очутился снова на палубе своего эсминца…

Глава 2

Александр Евгеньевич огляделся. Он действительно снова стоял на корме корабля и смотрел на набережную Кронштадта. И несомненно, корабль был тот самый, эсминец типа «Новик», на который он получил назначение незадолго перед войной. Что это? Галлюцинация угасающего сознания? Бредовое состояние, вызванное внезапным повышением сахара в крови на почве стресса? Или просто он находится в коме, а всплывшие из подкорки мозга воспоминания создают вокруг весь этот мираж? Но как быть с тем, что он не чувствует больше ни одышки, ни боли в суставах? Да и голова больше не кружится. Словно бы ему действительно снова двадцать три.

Александр Евгеньевич осмотрел себя, одетого по летней форме комсостава. Все было на месте, как и положено, от ботинок до фуражки. Он посмотрел на свои руки и удивился отсутствию старческих пигментных пятен и морщин на них. Кожа и ногти выглядели молодыми и здоровыми. Затем потрогал свой левый рукав и ощутил фактуру хлопчатобумажной ткани белого кителя. Стоячий воротничок которого упирался в шею. Ощущения были совершенно реальными. К тому же, пахло дымом. Но не тем, жирным и с копотью, который выходил из машин корабля, а тем нежным легким дымком с запахом еды, который возвещал, что на камбузе готовится нечто вкусное.

Он повернул голову, посмотрел сначала на набережную, затем на акваторию. Этот Кронштадт, который он видел вокруг себя, больше не принадлежал двадцать первому веку. На берегу не было ни рекламных вывесок, ни разноцветных автомобилей, ни новых фонарей. Даже светофоров не имелось. Нигде не возвышалось ни единого высотного здания. А воды залива вокруг вместо мощных кораблей бороздили утлые суденышки, изрыгающие в атмосферу густой черный дым. И самое главное, не было дамбы. По всем признакам, вокруг находился Кронштадт предвоенной поры.

Что он снова оказался во времени своей молодости, Александр Евгеньевич больше не сомневался. Неужели Господь услышал его пожелание и отмотал ему время жизни назад? Но зачем? И тут пронзительная мысль вспыхнула в сознании: он послан сюда не просто так, а затем, чтобы предотвратить гибель людей! Чтобы спасти от смерти всех, кого сможет.

В этот июньский день погода выдалась отличная. Облаков и ветра почти не было. Ярко светило солнце, радостно искрясь бликами на спокойной глади залива. Старый эсминец типа «Новик» покоился на якоре на рейде Кронштадта. При полном штиле корабль стоял на воде как вкопанный, даже не покачивался.

Два молодых человека, одетые в матросскую робу, возились на баке с носовым 102-миллиметровым орудием производства Обуховского завода, чистили его, смазывали, подкрашивали где надо шаровой краской и разговаривали.

– Скажи, Ваня, – проговорил матрос Денисов, – как ты думаешь, они попрут?

– Ты о чем, Саня? – переспросил матрос Егоров.

– Да я все о немцах, – Денисов криво усмехнулся и показал рукой на запад, в сторону Германии.

Иван Егоров вопросительно посмотрел на друга и высказал свое мнение:

– Задиристые они, гады, эти немцы, и жадные очень. Половину Европы уже себе отхватили. Война там идет уже давно, скоро, в сентябре, два года будет. Польшу сожрали, Францию разгромили, Чехию и Австрию забрали себе, Лондон бомбят. Конечно, и до нас доберутся, как только с англичанами покончат.

– Вот то-то и оно, жадные они. Под себя подминают все, до чего дотянуться могут, – согласился Александр Денисов. Он кивнул головой и добавил:

– Но вряд ли немцы пойдут против нас, не разделавшись с англичанами. В самом деле, не станут же они повторять ошибки Наполеона, который, не победив Англию, напал на Россию?

Матрос Егоров нахмурился и проговорил:

– Да кто их знает, этих немцев? Они вон в четырнадцатом году на два фронта воевали, и ничего. Победили они нас тогда.

– Разве? – удивился Денисов.

Собеседник настаивал на своем:

– Ну да. Германцы Англии и Франции войну ту проиграли, а нас победили. Мы же немцам сдались, сепаратный мир в Бресте подписали. Сильные они вояки, что и говорить. Мне батя рассказывал, что наши в ту войну целыми дивизиями с фронта бежали от немцев. А батя мой мужик суровый и командир серьезный, те две войны прошел, да еще и финскую. Врать он не будет.

– Может и так, но ты об этом не говори громко. Не любят у нас признавать никаких проигрышей. Кто про проигрыши говорит, тот, значит, враг народа, сам понимаешь. Да и в то время Гражданская война началась, не до немцев стало. Вот и подписали с ними Брестский мир, чтобы они не мешали нашим с белыми разбираться, – сказал Александр, озираясь, нет ли поблизости комсорга, особиста или еще какого-нибудь стукача.

Егоров и Денисов драили пушку по приказанию старпома, который вчера, проходя по палубе, заметил на станине орудия копоть, потеки машинного масла и местами облупленную краску. Что и не мудрено, ведь эсминец был уже старым. Больше двух десятков лет для корабля – это возраст. А тут надо готовиться к какому-то смотру, начальство, говорят, может пожаловать на эсминец со дня на день.

Денисов и Егоров оба были из вчерашних ленинградских десятиклассников, попавших на флот по призыву, а потому сразу сдружились, как только познакомились на корабле. Денисов проявлял себя старательным парнем и очень осторожным. Поняв, что сболтнул, возможно, лишнего, он умолк и сосредоточенно соскребал железной щеткой старую краску со станины орудия. На лице его при этом читалось движение мысли.

– Ты сам этот разговор затеял, но только не могу я понять, к чему ты клонишь? – перебил мысли друга Егоров.

– Ваня, я просто хочу знать: готовы ли мы встретить их достойно, если попрут? – осмотревшись вокруг, никого не заметив, и потому немного успокоившись, произнес Саша.

– Сейчас, наверное, отобьемся, – неуверенно проговорил Иван.

– Что значит «наверное»? Ты, по-моему, сомневаешься? – задал вопрос Денисов и уставился на друга, ожидая ответа.

– Опять будешь про врагов народа, да только я думаю, что у немцев за спиной половина Европы уже, и порядок их немецкий в войсках, а у нас, сам знаешь, какой порядок. Одни стукачи, воры, дураки да пьяницы. Умных и трезвых людей маловато. И ладно бы, если только солдаты с матросами, а то ведь и комсостав такой. На людях они Сталина хвалят и партию, а втихаря воруют и безобразничают, пьют да жрут, врагов народа всюду выискивают, доносы строчат, чтобы только от себя подозрение отвести, – серьезно произнес молодой матрос, у которого недавно по анонимке о троцкистской деятельности арестовали двоюродного дядю, штурмана на крейсере.

– Ваня, дорогой, помолчи-ка ты лучше, вон наш комсорг Лебедев идет, – тихо сказал Денисов.

Александр Евгеньевич Лебедев был круглолицым белобрысым голубоглазым парнем с простоватыми крестьянскими манерами, двадцати трех лет от роду, не так давно окончившим военно-морское училище, но уже получившим «хлебную» должность второго помощника и, по совместительству, корабельного комсорга, начальника всех молодых матросов, мичманов и старшин, которые составляли большую часть экипажа. Комсорг решал все вопросы молодежи, суждений и поведения молодых людей на эсминце, и руководствовался при этом не только военно-морским уставом и прописанными в должностных инструкциях нормами, но и своими собственными резонами. Говорили, что его отец занимает высокое положение в штабе флота. Даже командиры боевых частей и корабельных служб побаивались молодого комсорга Сашку Лебедева, считая его «засланным казачком». А вдруг, как что-то не понравится, так отцу и настучит?

Двигаясь со стороны кормы, выйдя из-за надстройки, Лебедев подошел тихо, крадущейся походкой леопарда, думая, что матросы его не видят, желая, скорее всего, застать их врасплох и подслушать, о чем они говорят, но эффекта неожиданности не получилось. Его на этот раз приметили загодя.

При появлении лейтенанта парни быстро отложили инструменты и вытянулись по стойке «смирно». Лебедев подошел к матросам и в своей обычной, слегка высокомерной манере спросил:

– Ну, молодежь, чем вы тут занимаетесь?

Матросы поприветствовали лейтенанта по уставу и доложили:

– Товарищ лейтенант, матросы Егоров и Денисов, чистим орудие по приказанию старпома.

– Вольно, – небрежно бросил им судовой комсорг и задал еще вопрос:

– О чем беседуете?

Они ответили почти хором:

– Да мы про немцев беседуем.

– С чего это вдруг? – насторожился Лебедев.

– Так просто, рассуждаем, что готовыми надо быть и бдительными, когда они нападут на нас, – сказал Денисов.

– Еще чего придумали, рассуждать на службе не положено, – улыбнулся лейтенант и, сощурившись, задал очередной вопрос:

– А почему вы считаете, что немцы должны непременно на нас напасть?

– Так они ведь воюют со всеми, половину Европы заняли, Англию бомбят, – сказал Егоров.

– Ну что ж, правильно вы подметили, товарищи матросы. Немцы, действительно, собираются напасть. Но мы должны быть готовыми их встретить. Так что, отставить разговоры и за работу! – строго проговорил лейтенант и пошел вдоль борта дальше по своим делам.

Ни Егоров, ни Денисов даже не догадались, что перед ними уже не прежний беспечный папенькин сынок лейтенант, а умудренный огромным опытом жизни человек, вернувшийся в собственную молодость с порога смерти для особой миссии.

Ваня Егоров и Саша Денисов попали на флот по осеннему призыву 1940 года. Оба жители Ленинграда, они закончили десятилетку, но не успели поступить в институт, вернее, пытались, но «срезались» на экзаменах. Ваня плохо сдал математику и завалил поступление в Политех, а Саша не смог сдать русский язык, написал диктант с ошибками и не поступил в Университет. Иван собирался стать инженером, а Александр хотел изучать юриспруденцию, но их мечтам пока не суждено было сбыться, вместо студенческих аудиторий они попали в учебный флотский экипаж, а после учебки оказались на стареньком эсминце.

Вроде бы, служить матросом и не так плохо, не надо совершать марш-броски с полной боевой выкладкой, не надо ползать на брюхе по грязи или сидеть в засаде в болоте. На флоте по строевой подготовке не сильно гоняют, больше к приезду начальства или к праздникам. Вроде бы романтика, корабли и путешествия, девчонкам нравится морская форма, но все хорошо в меру, а море, сырость, ветер и тяжелый труд морехода теперь постоянные спутники парней на долгих пять лет.

Эсминец типа «Новик» представлял собой боевой корабль стандартным водоизмещением полторы тысячи тонн с клепаным корпусом длинной сто два и шириной девять с половиной метров. Стройный силуэт с четырьмя трубами, две надстройки и две мачты, высокий полубак, простирающийся от форштевня на четверть длины корабля, сплошная главная палуба и палуба полубака, четыре торпедных аппарата, четыре главных орудия, три зенитки, четыре крупнокалиберных пулемета. Имелись даже десять глубинных бомб для борьбы с подводными лодками и пятьдесят морских мин.

Задумывался проект еще при царе как основной эскадренный миноносец Российского флота. Проектирование началось в 1909 году на Путиловском заводе совместно с германской промышленной компанией «Вулкан», которая обязалась оснастить корабль котлотурбинной установкой, передающей крутящий момент на три вала с гребными винтами. В результате эсминец оснастили тремя паротурбинными двигателями и шестью котлами высокого давления, отапливаемыми жидким топливом. С 1910 года по 1916-й на отечественных верфях заложили более пятидесяти таких эсминцев. Правда, достроили не все.

К началу Первой мировой войны корабли типа «Новик» считались лучшими в своем классе и даже служили образцом при создании эсминцев других стран. Но к 1941 году, несмотря на все модернизации, корабль уже устарел. Если изначально двигательная установка мощностью 42 000 лошадиных сил позволяла развивать максимальную скорость в тридцать семь узлов, то к 1940 году корабль был способен дать не более тридцати двух. Износ котлов, магистралей и прочих механизмов давал о себе знать. «Все стареют, даже эсминцы», – шутили матросы.

По сравнению с другими кораблями, «Новик» имел довольно удобное разделение жилых помещений. Каюты капитана, судовых офицеров и кают-кампания находились под полубаком, в непосредственной близости от носового мостика, а также боевой и ходовой рубок. К офицерским помещениям относились буфет, ванная и отдельный офицерский гальюн. Каждая офицерская каюта оснащалась койкой, шкафом, умывальником, письменным столом, стулом и вешалкой.

Простые матросы располагались в двух кормовых и одном носовом кубриках. Там спальные места состояли из рундуков, в которых матросы хранили личные вещи, коек и гамаков. Мичманские и старшинские помещения располагались в кормовой части и были рассчитаны на шесть человек. В них находились койки в два яруса, рундуки, шкафы для одежды и книг, обеденные столы и стулья. Большая часть мебели, шкафы, столы, рундуки и умывальники, во избежание возгорания, изготавливались из металла. Все жилые помещения имели иллюминаторы.

Камбуз был довольно просторным и находился под кормовым мостиком. Его плиты имели нефтяное отопление. Отдельно на камбузе располагались офицерская плита и командный самовар. К услугам корабельного повара-кока имелись холодильные шкафы, кладовые для провизии длительного хранения, разделочный стол, большая мойка и полки с посудой.

Внутри жилых помещений корабля борта обшивались пробковыми пластинами с воздушной прослойкой, а переборки окрашивались белой глянцевой краской. Полы покрывались пятимиллиметровым линолеумом, а в гальюнах и ванных пол состоял из красивых кусочков колотого мрамора, вмурованных в цемент. Так что условия службы могли считаться весьма неплохими.

Как и на других кораблях Краснознаменного Балтийского флота, организация службы на эсминце подчинялась решению основной задачи военного корабля – максимальному повышению боевой подготовки. В случае военных действий корабль должен был сопровождать основные силы флота, как в составе малого дивизиона, так и при плавании с большой эскадрой при любом состоянии моря. Эсминец был обязан прикрывать основные силы флота и вести разведку, наносить удары по противнику торпедами, орудиями и глубинными бомбами. В боевые задачи корабля входили также защита коммуникаций и конвоев, противовоздушная оборона, постановка дымовых завес, минных заграждений и противодействие минным заградителям противника, дозорная служба и одиночные рейдовые действия.

Как известно, лишних людей на боевых кораблях не бывает, а вся служба подчинена штатному расписанию. Кают-компания эсминца объединяла нескольких офицеров. И главным среди них был командир корабля, капитан второго ранга Сергей Платонович Малевский. Высокий темноволосый мужчина, худой и поджарый, с серыми глазами, прямым тонким носом и тяжелой челюстью спокойного бульдога внушал подчиненным трепет и благоговение одним своим видом. К нему никто, даже старпом, не обращался иначе, как только официально: «товарищ командир».

Малевский являлся высшей властью для всех, кто служил на эсминце, отвечал за безопасность корабля и его действия перед флотским начальством, а за подготовку и моральное состояние экипажа – перед партийным руководством. За глаза командира называли «наш суровый старик», хотя его возраст еще даже не перевалил за 38 лет. Был Сергей Платонович угрюмым, разговаривал мало, обычно только по делу. Говорили, что он стал нелюдимым, после того, как его бросила жена. Но никто не рисковал тревожить командира расспросами. Для команды было главным, что дело свое капитан корабля знал хорошо, служил на флоте с 17 лет, происходил из семьи потомственных мореходов, отец его, мичман, погиб в сражении на Моонзунде осенью 1917 года.

К команде капитан был требователен, но зря ни к кому никогда не придирался, несправедливости не любил и старался не допускать. И Лебедев очень надеялся на него. Он видел в Малевском потенциального союзника для осуществления своих планов. А союзники в его деле необходимы. Ну не может же он в одиночку изменить ход предстоящей войны, хотя бы относительно роли в ней эсминцев? Конечно, в союзники предстояло взять и собственного отца, служившего при штабе флота в немаленькой должности, но учитывая его характер, даже Малевского, наверное, убедить будет проще.

Глава 3

Для начала Лебедев хотел поговорить со старшим помощником. В отличие от хмурого командира эсминца, старпом, капитан третьего ранга, тридцатипятилетний Валерий Петрович Синицын, напротив, был весел и разговорчив, всегда отпускал шуточки и рассказывал анекдоты офицерам и даже матросам. Его рыжие волосы и усы, круглое лицо с курносым носом и с пухлыми щеками, покрытыми веснушками, всегда выглядело довольным и добродушным, а яркие синие глаза таили улыбку. Он почти не злился и редко кричал на подчиненных. Он слыл «главным управляющим» на корабле. Потому что отвечал за снабжение всем необходимым, за содержание корабля в исправности, а экипажа – в готовности.

Синицын, в силу своей общительности и родственных связей, имел налаженные контакты на берегу со снабженцами, судоремонтниками и с другими очень нужными людьми. Экипаж ценил Валерия Петровича, все его уважали, что помогало ему всегда четко обеспечивать выполнение приказов капитана. А еще Синицын в любой момент мог заменить капитана на мостике, поскольку был опытным мореходом. Он отлично знал корабль, людей на нем и обстановку вокруг, выполняя функцию боевого информационного центра.

Вот с этого человека Лебедев и решил начать деятельность по убеждению флотских в приближении войны и необходимости срочно принимать меры для организации крепкой обороны. И не той обороны, что была организована в прошлый раз в последний момент и кое-как, а настоящей и продуманной, подготовленной заранее. Которая будет эффективной и не приведет к таким трагедиям, как, например, гибель кораблей и множества людей во время эвакуации из Таллина, как уничтожение немцами десантов в Стрельне и Петергофе вместе с танкистами, прорывавшимися на танках КВ по Петергофскому шоссе на помощь десантникам без поддержки пехоты, как разгром вражеской авиацией Бадаевских складов, оставивший город без продовольствия. Да и сам захват куска берега между южной окраиной Петергофа и городом вполне можно предотвратить силами флота. Достаточно установить взаимодействие с сухопутными войсками не тогда, когда клюнет жареный петух и немцы уже надежно окопаются, а заранее, и квадраты на берегу пристрелять флотскими пушками. Особенно те самые места, где будут немцы накапливать силы и ставить свои орудия и опорные пункты.

А нынешний Лебедев прекрасно знал все эти места. Все позиции немцев под Ленинградом были ему хорошо известны. Все годы после войны Александр Евгеньевич тщательно изучал эти вопросы. И он хорошо понимал, что Балтфлот сможет гораздо больше, если им правильно распорядиться, а не запирать в Маркизовой луже своими же минами. Да и город в обороне сможет гораздо лучше держаться, если, например, начать прямо сейчас эвакуацию всего того, что потом захватят и уничтожат немцы в Ленинградской области.

С южного берега Финского залива можно заранее вывезти сельское население, продовольствие и оборудование в относительно безопасные северные пригороды Ленинграда, куда артиллерия немцев не достанет, даже если фашисты займут те же позиции, что и раньше. Можно спасти не только Янтарную комнату, но и все имущество уникальных пригородных дворцов. Да в конце концов, можно спасти огромное количество людей от смерти, если уже сейчас начать эвакуацию всех тех, кто не будет задействован в обороне, например, в безопасную Вологду. Ведь Ленинград в кольце блокады представлял собой по территории и количеству населения целое небольшое государство, которое, теоретически, могло бы прокормиться и согреться само. Вот только не сумело руководство использовать эффективно ни оставшиеся под контролем сельскохозяйственные земли, ни огромные лесные ресурсы, чтобы нормально организовать обогрев жителей элементарными дровами. Что-то делать пытались, но как всегда, получалось кое-как, да и то не в первую блокадную зиму. А по-хорошему, надо бы прямо сейчас делать теплицы в северных пригородах и сажать в них овощи, чтобы снять урожай перед зимой и прокормить население не поставками с Большой земли по Дороге жизни, а своими собственными ресурсами. А те поставки на других участках обороны пригодились бы.

Да и рубежи обороны начинали строить слишком поздно, можно сказать, перед самым носом у врага. И потому не успевали. А если начать строить Лужский рубеж обороны прямо сейчас, не дожидаясь нападения немцев, то и не прорвут его немцы так легко. А если за Лужским построить еще несколько мощных рубежей и опорных пунктов с артиллерией на перекрестках дорог? Тогда вряд ли враги так легко прорвутся к городу. Если и прорвутся, то блокаду замкнуть у них сил уже не хватит, потому что город успеет организовать свою оборону. Вон, на северном направлении финны уперлись в укрепрайоны старой границы и простояли там всю войну.

А если немцев под Ленинградом разгромить, то на северном фланге можно было бы и наступление начать от Ленинграда прямо в тыл немецкой группы армий «Центр», стремящейся к Москве. И тогда можно будет учинить немцам разгром уже в декабре. И не просто отбросить их от Москвы, а разбить военную машину вермахта очень серьезно.

Он знает многое, и планы разгрома противника под Ленинградом в голове имеются. Но как все это осуществить в нынешних условиях, где он всего лишь комсорг на эсминце? Это потом он станет комиссаром, когда выйдет соответствующий приказ. А пока просто штурман и комсорг. Впрочем, это лучше, чем рядовой в окопе. Он может хоть на что-то влиять непосредственно. На то и занимает такую должность, что способен работать с личным составом. А война, это и есть деятельность личного состава, бойцов и их командиров. И Александр Лебедев не сомневался, что сможет мотивировать матросов, старшин и мичманов на победу. Только как вышестоящих командиров убедить? Многие из них строптивы и нерешительны, безынициативны и панически боятся свое, еще более высокое, начальство. Потому и делали многие ошибки, что боялись начальство прогневать. Да и как не бояться, если перед войной прокатилась волна репрессий?

Было самое начало июня, и в запасе оставалось до войны еще двадцать дней. Хоть Александр Лебедев и был снова самим собой, молодым и здоровым, только вот второй раз переживать войну, конечно, совсем не хотелось. Но раз судьба так распорядилась, то придется. Или, все-таки, бог существует и послал его сюда специально?

В любом случае, он ощущал себя попаданцем из многочисленных книжек начала двадцать первого века, обладающим послезнанием событий и способным их переиграть. Только много ли сможет он один? В книжках попаданцы убеждали Сталина или Берию в своей правоте и меняли ситуацию на фронтах кардинально. Но такое у него не получится. Попробуй он сказать любому особисту, что знает дату нападения немцев и ход войны, как тут же его арестуют как провокатора. И какие там Сталин с Берией? Да к ним и пробиться невозможно обыкновенному лейтенанту. И нет у него с собой никакого ноутбука из будущего, заранее заполненного нужными сведениями, чтобы предъявить правительству СССР неопровержимые доказательства. Есть только он сам, молодой комсорг на эсминце, и без доказательств никто не поверит его словам.

Что он им скажет? Расскажет все как есть, что Хрущев похерил начинания Сталина, а Берию расстреляли свои? Да уже за один этот рассказ к стенке поставят. А о том, что СССР развалится, вообще не стоит упоминать. Обвинят в пораженческих настроениях, в неверие в коммунизм, да много можно обвинений предъявить попаданцу, не имеющему никаких доказательств своих слов. Запрут где-нибудь в камере и доказывай потом, что не провокатор. В самом мягком варианте в дурдом отправят.

А когда события свершатся, то уже поздно будет. Забьют к тому времени в застенках НКВД, инвалидом сделают, если не расстреляют. И в чем тогда от него польза? Нет. Он будет действовать по-другому. На уровне руководства Балтийского флота и города у него имеются кое-какие родственные связи. Вот их и нужно использовать, чтобы предотвратить блокаду. Да в эскадре эсминцев с личным составом работу организовать. А это ему по силам.

Он поднялся на мостик, где стоял старпом и, решившись начать прощупывать ситуацию, сказал ему:

– Валерий Петрович, я тут с личным составом сейчас беседовал. Матросы озабочены возможной войной с немцами.

– Так и я озабочен тем же вопросом, Саша, – сказал старпом.

– Так вот, что получается. Все озабочены, а меры не принимаются на упреждение. Нужно же готовиться. Мало осталось времени до войны, – сказал лейтенант.

– А ты откуда знаешь? – спросил старпом, прищурившись.

– А я, Валерий Петрович, каждый день политинформацию для экипажа провожу. А если делать это как положено, а не для галочки в журнале, то нужно анализировать, что пресса пишет, да что радио сообщает.

– И что ты там проанализировал? – улыбнулся Валерий Петрович.

– А вот то, что немцы на нас нападут дней через двадцать. И народ это чувствует. Вон, матросы все об этом только между собой и говорят. Чувствует трудовой народ все своим глубинным чутьем, Валерий Петрович.

– Да и сам я чувствую подобное, недоброе предчувствие у меня, – кивнул старпом.

– Так готовиться надо немедленно. Нужно начинать цели на берегу определять. Все места, где немцы могут к городу прорваться и где узлы снабжения могут организовать, заранее пристрелять флотской артиллерией, – сказал комиссар.

– Не знаю по поводу артиллерии, зачем ей берег пристреливать, вряд ли немцы так далеко от границы зайдут. А вот мины на фарватере у входа в залив обязательно выставить нужно, – высказал свое мнение старпом.

– Ага, но только мины с умом надо выставлять, а не так, чтобы потом самим на них же и подорваться. А берег на всякий случай пристрелять нужно обязательно. А если враг все-таки прорвется? У немцев танки быстрые. Вон, как они половину Франции стремительно захватили танковыми прорывами, – сказал лейтенант.

– Ну, не знаю. Как только приказ будет, так и начнем к войне готовиться. А пока приказа командования нет, так и на якоре постоим. Командованию виднее, чем нам, – проговорил старпом, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Не хотел Валерий Петрович разговаривать на подобные темы. Побаивался.

Молодой лейтенант в раздумьях спустился с мостика и пошел обедать. По дороге он размышлял, что его мнение о безынициативности флотского руководства только что подтвердилось. Старпом явно без приказа не шевельнется, да и другие флотские тоже. Так и будут до самого приближения немцев к городу готовить флот к военным действиям в устье залива на минных позициях, а не для обороны города и поддержки войск на побережье, а потом сами на своих минах начнут подрываться. Значит, нужно попытаться организовывать соответствующие приказы.

А пока хотелось есть, запах обеда, идущий с камбуза, манил, и нужно было подкрепиться. Война войной, а обед по расписанию. Лебедев поймал себя на мысли, что давно уже у него, глубокого старика, не было такого аппетита, чтобы даже слюнки текли в предвкушении еды. Да и еда, судя по всему, довольно простая. Пахло борщом и гречневой кашей с тушеным мясом. Впрочем, какой он старик теперь, если ему снова двадцать три года? Он снова абсолютно здоров, полон сил и планов. И это было единственное, что радовало его. Надвигающаяся на него во второй раз война с немцами вселяла большую озабоченность и заставляла постоянно усиленно думать, как бы минимизировать будущие потери.

По пути на обед, глядя вокруг, Александр заново привыкал к эсминцу. Он думал о том, что корабль чем-то напоминает живое существо со своим сложным организмом, внутренности которого состоят не только из металлических механизмов, а и из живых людей, которые этими механизмами управляют. Без команды корабль мертв, он сам по себе предмет неодушевленный, напоминающий большое железное корыто. Пока жив экипаж, жив и корабль.

И сейчас Лебедеву нужно было срочно вспомнить всех членов экипажа. Хотя память молодого человека никуда не исчезла, но она словно бы затуманилась и размылась. Сознание умудренного старика наложилось на нее, и теперь, чтобы актуализировать текущие события из жизни молодого лейтенанта, приходилось прикладывать некоторые умственные усилия для восстановления всех деталей.

Для удобства управления эсминец от носа к корме был поделен на боевые части: БЧ-1 – штурманская; БЧ-2 – артиллерийская; БЧ-3 – минно-торпедная; БЧ-4 – сигнализации и связи; БЧ-5 – электромеханическая. Были еще и службы: снабжения и медицины. У каждой боевой части и службы имелись собственный командир и персонал.