Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

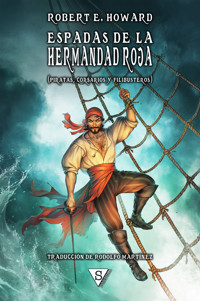

- Herausgeber: Sportula Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

CON DIEZ CAÑONES POR BANDA... El cómic y el cine han consagrado a Robert E. Howard como el creador del héroe bárbaro por excelencia. Pero a lo largo de su carrera como autor pulp, el autor texano tocó todos los palos: aventuras medievales, epopeyas de vikingos, exóticas intrigas orientales, divertidas historias de boxeo, tenebrosos cuentos de terror... y varios relatos de piratas, por los que sentia fascinación desde niño tras una temprana lectura de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. En este libro el lector encontrará cinco relatos y seis poemas que, además de mostrar de forma contundente esa mezcla de aventura sin pausa y relato descarnado y sin concesiones en la que Howard era un maestro consumado, son un excelente muestrario de cómo trataba la narración de aventuras navales. Son historias de supervivencia en un mundo que no concede respiro, algo que se palpa especialmente en los dos relatos de Vulmea el Negro. En ritmo, ambientación y atmósfera, nada tienen que envidiar a sus creaciones más famosas, y los personajes que aparecen en ellos, si bien parten de estereotipos unidimensionales, son bastante más complejos de lo que puede parecer a primera vista y acaban dejando huella en el lector.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ROBERT E. HOWARD

ESPADAS DE LA

HERMANDAD ROJA

(PIRATAS, CORSARIOS Y FILIBUSTEROS)

EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE

RODOLFO MARTÍNEZ

Primera edición: Setiembre, 2023

© 2023, Spórtula por la presente edición

© 2023 Rodolfo Martínez por la traducción

© 2023 Rodolfo Martínez por «Con diez cañones por banda»

Ilustración de cubierta: Libertad Delgado

Diseño de cubierta: Spórtula

Ilustraciones interiores: Spórtula

ISBN tapa dura: 978-84-18878-53-4

ISBN ePub: 978-84-18878-55-8

D.L. tapa dura: AS-02428-2023

SPÓRTULA

https://sportula.es

SPÓRTULA y sus logos asociados son marca registrada de Rodolfo Martínez

Prohibida la reproducción sin permiso previo de los titulares de los derechos de autor. Para obtener más información al respecto, diríjase al editor en [email protected]

CON DIEZ CAÑONES POR BANDA (I)

rodolfo martínez

ANSIA DE LIBERTAD

No hay nada glamuroso en la vida de un pirata. Es sucia, violenta y, por lo general, breve. Añadamos que, desde un punto de vista ético, ganarse la vida asaltando a otros y, a menudo, matándolos por el simple motivo de que se interponen entre nosotros y el botín es asunto, como poco, resbaladizo.

El pirata no se convierte en tal por un afán de libertad, ni como rechazo a una sociedad que lo encorseta, ni como desafío de las convenciones. Lo más probable es que sean el azar, la pura necesidad y un temperamento con cierta tendencia a la violencia los que acaben llevándolo a tan peligroso oficio.

Claro que esos son los piratas del mundo real. Y, como todo el mundo sabe, la realidad tiene un guion de mierda que no sabe currarse unos personajes decentes ni construir una estructura narrativa sólida, no hablemos ya de ser verosímil o creíble.

Los piratas «de verdad», los que conocemos, nos enamoraron de niños y aún pueblan nuestra imaginación y nos hacen soñar aventuras increíbles, lugares maravillosos y tesoros sin fin son muy diferentes de esos tíos zafios, sucios y sanguinarios.

Nuestros piratas, los del imaginario colectivo, son como aquel que describió José de Espronceda:

Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad,

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar.

Allá muevan feroz guerra

ciegos reyes

por un palmo más de tierra,

que yo tengo aquí por mío

cuanto abarca el mar bravío,

a quien nadie impuso leyes.

…

A la voz de ¡barco viene!

es de ver

cómo vira y se previene

a todo trapo a escapar:

que yo soy el rey del mar,

y mi furia es de temer.

…

¡Sentenciado estoy a muerte!;

yo me río;

no me abandone la suerte,

y al mismo que me condena,

colgaré de alguna antena

quizá en su propio navío.

El pirata, en manos del poeta, se convierte en una metáfora del espíritu libre y aventurero que trasciende las convenciones sociales y no está sujeto a otra voluntad que la propia. Puro individualismo.

Puro romanticismo en el sentido más estricto del término, que no tiene nada que ver con almibaradas historias de amor sino con pasiones desatadas, con la naturaleza desenfrenada que a menudo convierte el paisaje en un personaje más, con un ansia de libertad e independencia casi patológicas y, en general, con un rechazo completo y absoluto al encorsetamiento racionalista de la Ilustración, con sus cánones anclados a un realismo ramplón de afanes didácticos en el que no hay espacio para la imaginación, el ansia de aventura o los desenfrenos pasionales.

Son muchos los aspectos positivos de la Ilustración, no seré yo quien lo niegue: la visión fundamentalmente racionalista del mundo y la humanidad, el anhelo por un gobernante que tenga en mente ante todo el bienestar de los gobernados, el empeño en educar a las clases más desfavorecidas para que accedan a la cultura y la información y puedan, por tanto, tomar sus decisiones con criterios racionales… Buena parte de los ideales sociales modernos de equidad, solidaridad y gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo proceden de la Ilustración y sin ellos viviríamos en una sociedad mucho peor, estoy convencido.

Pero cuando esos principios se aplican de forma exagerada al arte y se niega cualquier validez a todo lo que no sea «útil» para el desarrollo de la sociedad, llegamos a verdaderos despropósitos. No es de extrañar que el género rey en la época ilustrada sea el ensayo, mientras que la novela y el teatro (no digamos ya la poesía) están de capa caída.

En esa reacción romántica que reclama el individualismo como valor supremo (actitud no menos equivocada que la total supeditación a lo social de la Ilustración) hay determinadas figuras que se reivindican y se idealizan: el nómada (generalmente una sublimación del gitano o el zíngaro) que nada sabe ni quiere saber de fronteras porque su hogar es el mundo entero; el pionero que deja atrás la civilización en busca de nuevos territorios donde pueda ser libre de una sociedad que lo está matando a base de normas y regulaciones; el aventurero que encuentra maravillas sin cuento (y peligros igualmente incontables) en lugares aún por explorar, llenos de belleza y exotismo; el caballero andante que dedica la fuerza de su brazo a defender a los débiles de los abusos del poder (y, por extensión el revolucionario dispuesto a dar la vida por la libertad de un pueblo, una nación o un grupo perseguido u oprimido1)… y, por supuesto, el pirata.

Son los autores románticos, los poetas en primer lugar (Espronceda, Byron, Shelley), los que toman esa figura que en la realidad es mezquina, sucia y más bien miserable y la transforman en el símbolo del espíritu indomable y la libertad individual. El pirata no se rinde ante nadie, no responde ante nadie y si mata con liberalidad, está igualmente dispuesto a morir para defender lo que es suyo… o lo que es de otros y quiere para sí.

LA POPULARIZACIÓN DEL MITO

Cuando el estereotipo romántico del pirata da el salto a la novela de aventuras (hija y heredera a menudo de buena parte de los tropos y clichés del romanticismo) es cuando asciende a la categoría de icono popular.

Hay que mencionar como antecedente y quién sabe si como origen de esa fascinación A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates2. Publicada en 1724, se convierte de inmediato en la obra seminal para las más populares ideas sobre los piratas. No tarda en convertirse en la fuente principal de las biografías de los más conocidos, a los que otorga un aura casi legendaria. Sin duda el autor embellece de forma considerable los hechos, cuando no los inventa directamente. Es la primera mención que se tiene del nombre clásico de la bandera pirata, la Jolly Roger, y es también la primera vez que se la describe como una calavera sobre dos tibias cruzadas en un estandarte negro.

Originalmente el libro se publicó como obra de un tal Capitán Charles Johnson. No tardó en ser vox populi que se trataba de un seudónimo, aunque no se pudo dilucidar de quién. Sería John Robert Moore en 1932 quien elaboraría la hipótesis de que se trataba del autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe (1660-1731), idea que calaría con contundencia entre el público. Estudiosos posteriores sugerirán alternativas, como el editor Nathaniel Mist. A día de hoy la cuestión sigue sin estar resuelta, aunque son numerosos los artículos y ensayos que dan por buena la autoría de Defoe.

El rey de la novela histórica en inglés en las últimas décadas del siglo xviii y primeras del xix sería el escocés Walter Scott (1771-1832). El público lo recuerda sobre todo por obras como Ivanhoe (1820), Rob Roy (1817) o Quentin Durward (1823), pero también es el autor de El pirata (1822), inspirada en la vida real de John Gow, que en la novela aparece bajo el nombre Capitán Cleveland.

Se suele considerar a James Fenimore Cooper (1789-1851) como el padre de la moderna narrativa norteamericana y, sin duda, uno de los principales representantes de la novela fronteriza, gracias a su pentalogía Leatherstocking Tales3, protagonizada por un explorador de la frontera al que a menudo los nativos americanos llaman Ojo de Halcón, Mataciervos o, usando el francés, Longue Carabine, es decir, el rifle largo.

La más famosa de las cinco novelas es, sin duda, El último de los mohicanos (1826), que tiene como telón de fondo la guerra entre Francia e Inglaterra en las colonias americanas, unos veinte años antes de la Guerra de Independencia de la que surgiría Estados Unidos. Sin duda es la mejor de las cinco, la más fuertemente imbuida por el espíritu romántico en todos los sentidos y la que tiene un aura más trágica.

En 1827 Cooper publicaría en París El corsario rojo, que se editaría un año más tarde en Estados Unidos. En ella narra la historia del marinero Dick Fed, el liberto negro Scipio Africanus y el oficial de la Armada Británica James Wilder, quienes conocerán al famoso pirata que da título al libro. La crítica alabó la habilidad de Cooper para las aventuras náuticas, pero hoy la novela es recordada sobre todo por ser uno de los primeros intentos serios de crear personajes afroamericanos que no fueran meros clichés.

Robert Louis Stevenson (1850-1894) publica en 1883 La isla del tesoro, una de sus mejores novelas, un puro canto de amor por la aventura y el exotismo. Uno de esos libros que, cuando se leen en la edad adecuada (justo cuando se deja la infancia pero aún no se ha entrado en la adolescencia) marcan para siempre y se convierten en parte irrenunciable del paisaje sentimental del lector.

A lo largo de la novela no se nos ocultan los aspectos más desagradables de la piratería. De hecho, los diversos personajes relacionados con ella que aparecen en la novela tienden a ser ruines, embusteros y mezquinos, de físico desagradable e higiene escasa.

Pero, del mismo modo que el oeste «sucio» del euro western no destruye el western clásico, sino que lo recrea, lo estiliza y casi convierte el género en parte del fantástico4, la piratería que se nos muestra en La isla del tesoro, tamizada siempre a través de los jóvenes ojos de Jim Hawkins, narrador de la historia, le da un nuevo barniz a la mítica piratesca, estilizando la idea del pirata hasta convertirla en una criatura que, en algunos aspectos, va más allá de lo humano.

¿Quién no recuerda la temible mota negra y se ha estremecido ante la idea de que se la den? ¿Quién no ha cantado aquello de «Quince hombres con el cofre del muerto / ¡Jo, jo, jo! Y la botella de ron. / Bebed y que el diablo se encargue del resto. /¡Jo, jo, jo! Y la botella de ron»? ¿Quién no se ha sentido con el corazón en un puño cuando Jim escapa del fuerte y reconquista él solo la Hispaniola? ¿Y quién no ha caído rendido ante el carisma de ese encantador bribón sin escrúpulos que es Long John Silver que lo mismo puede degollarnos que prepararnos una cena opípara que contarnos un relato sobre las andanzas del temible pirata Flint?

Son muchos los novelistas de finales del siglo xix y principios del xx que se acercan a esa idealización romántica del pirata, pero hay un autor imprescindible para la popularización del icono, Rafael Sabatini (1875-1950), que fue en su época el rey indiscutible de la novela de capa y espada.

El arranque de su novela más famosa, Scaramouche (1921), resume y compendia la actitud de buena parte de sus personajes:

Nació con el don de la risa y el convencimiento de que el mundo entero estaba loco. Ese era todo su patrimonio.5

Sabatini popularizaría la figura del pirata en novelas como El halcón del mar (1915) y El capitán Blood (1922). Ambas serían adaptadas al cine. La segunda tiene una versión de 1924, tan solo dos años después de publicada la novela, lo que da una idea de su popularidad.

Pero las versiones más famosas de ambos libros son la de 1935 de El capitán Blood y la de 1940 de El halcón del mar. Ambas están dirigidas por Michael Curtiz y protagonizadas por Errol Flynn, quien en la década de los 30 y 40 sería el héroe aventurero por excelencia gracias a estas películas y otras como Robin Hood (1938), también dirigida por Michael Curtiz, quien sin duda sería un realizador clave para la carrera de Flynn (y viceversa).6

Hay que mencionar también a otro autor, Emilio Salgari (1862-1911), escritor italiano responsable la creación de dos de los más famosos piratas que dio la ficción de aventuras de finales del siglo xix… al menos para el público europeo. Aunque Salgari ha sido traducido a numerosos idiomas (es, de hecho, uno de los autores italianos más traducidos), lo cierto es que tardó mucho en pasar al inglés (aún hoy, es el idioma en el que menos obras tiene), lo que significa que su influencia en la generación de autores ingleses y americanos de las primeras décadas del siglo xx que se dedicaron a la novela de aventuras o al pulp es prácticamente inexistente, al contrario que la de otros como Sabatini.

Lo cual es una lástima. Siempre he pensado, además, que era un autor que Howard habría disfrutado, especialmente su saga del Caribe. ¿Qué habría escrito el autor de Texas de haber sido Salgari una de sus influencias, cómo habría afectado a su modo de ver el mundo y plasmarlo en el papel? Nunca lo sabremos.

Salgari era un autor prolífico, que lo mismo le dio al western (a menudo se lo considera, no tengo muy claro si en serio o en broma, el abuelo del spaghetti western) que a las novelas de exploración, o de aventuras náuticas o incluso de ciencia ficción. Y, por supuesto, a las de piratas. Sus dos ciclos más famosos serían el del Caribe y el de Malasia.

El segundo es el más largo y posiblemente el más popular7, formado por once novelas (donde se acaban mezclando dos series que en origen eran distintas) que narran la historia de Sandokán, pirata malayo, y su mano derecha, Yáñez, un renegado portugués de mirada socarrona y modales tranquilos que es uno de los grandes personajes de Salgari. En las primeras novelas el villano es James Brooke, personaje histórico que fue uno de los «rajás blancos» y que gobernaba Sarawak, en Borneo.

Aunque la serie dedicada a Sandokán y sus Tigres de Mompracen es, como he dicho, la más popular de Salgari, confieso sentir una especial debilidad por su saga del Caribe, compuesta de cinco novelas, casi la mitad que las de Malasia, protagonizadas por Emilio di Roccanera, señor de Ventimiglia, un noble italiano que bajo el nombre de Corsario Negro ha adoptado la piratería como método de venganza contra el flamenco Wan Guld, gobernador de Maracaibo, asesino de sus hermanos.8

Nótese que en realidad el Corsario Negro nada tiene de corsario: no tiene una carta del rey que lo autorice a hacer la guerra en el mar a sus enemigos; una patente de corso, vaya. Es un simple pirata, o al menos se gana la vida como tal, por más que luego su motivación sea la venganza y no el lucro. Seguramente Salgari eligió el término «corsario» porque le pareció que tenía una mejor sonoridad y unas evocaciones más nobles que las de pirata.

Lo cierto es que don Emilio de Roccanera es el epítome del caballero, del gentilhombre, incapaz de mentir aunque sea para salvar la vida, que arriesga la propia por una cuestión de honor, usa su fortuna personal para mantener a su tripulación cuando el botín escasea y está atado a una promesa atroz que, sin embargo, no puede romper. En cierto modo es la condensación y destilación del tópico del caballero pirata romántico. Es un héroe con un aura claramente trágica, esclavo de sus palabras en el más terrible de los sentidos.

Si los piratas de Stevenson o Sabatini, aunque bañados con una pátina de romanticismo y fascinación por ellos y por la vida piratesca, son retratados con cierta crudeza, los de Salgari son directamente nobles héroes románticos que se rebelan contra un destino aciago.

IMÁGENES EN ACCIÓN

Aunque es la novela de aventuras la que populariza en todo el mundo la imagen romántica del pirata (bribón, fanfarrón y al margen de la ley, pero de buen corazón a la postre y con su propio código ético que no está dispuesto a traspasar) será el cine el que termine de dejarlo fijado en el imaginario común.

Mencionaba antes las películas de Curtiz y Flynn, pero habría que hablar primero de El pirata negro (1926) de Albert Parker, una de las primeras grandes superproducciones de la era del cine mudo, filmada además en una versión primitiva del tecnicolor9. El impacto visual de la película en la época fue considerable. Estaba protagonizada y producida por Douglas Fairbanks, rey indiscutible del cine de aventuras en la era del cine mudo, quien invirtió una considerable cantidad de dinero en busca de un resultado lo más espectacular posible en pantalla. Lo consiguió con creces y la crítica lo considera su mejor trabajo y una de las películas más importantes del cine mudo.

Ya entrados en el sonoro, el cine de piratas sigue adelante con filmes como El cisne negro (1942) de Henry Kind, protagonizada por Tirone Power, El pirata (1948) de Vincente Minnelli, protagonizada Gene Kelly y Judy Garland o El temible burlón (1952), de Robert Siodmack y protagonizada por Burt Lancaster y Nick Cravatt.

Es un género nunca llega a ser dominante (como lo fueron en su época el cine negro, el musical y el western) pero seguirá presente a lo largo de las distintas décadas, permitiendo así que el icono del pirata no se desvanezca de la imaginación popular y reinventándolo a medida que la sociedad cambia y lo hacen sus gustos y manías.

Algo que se ve con claridad en la fallida Piratas (1986), de Roman Polanski, en la que el director polaco intenta crear una comedia parodiando los clichés del género piratesco… y fracasa de forma estrepitosa, creando una película morosa, aburrida, carente de ritmo y sin gracia alguna. No es extraño; Polanski, pese a ser un excelente realizador en otros géneros, ya había demostrado su falta de talento para la comedia en El baile de los vampiros (1967).

Al año siguiente de Piratas se estrenaría una película que, si bien pasa desapercibida en un primer momento, no tarda en convertirse (junto a la excelente novela que adapta) en un filme de culto. Me refiero a La princesa prometida (1987) de Rob Reiner. Aunque no es realmente una película de piratas, sí que se usan los clichés del género en la figura del temible pirata Roberts, cuyo aspecto (pañuelo en la cabeza y ropajes negros) remite sin rubor alguno al de Tyrone Power en El cisne negro. La princesa prometida, tanto la excelente novela de William Goldman como la adaptación al cine escrita por el propio autor y dirigida por Rob Reiner, es un canto de amor a la novela de aventuras, así que no es de extrañar que estén presentes en ella casi todos los elementos de esta. No podía faltar, aunque fuese de refilón, un momento piratesco.

Pero es en los años 90 cuando se estrena la que es, tal vez, la mejor película de piratas de la historia. Me refiero a La isla de las cabezas cortadas (1995), de Renny Harlin, protagonizada por Geena Davis y Mathew Modine.

Se trata de una excelente película de aventuras, casi diría que modélica, en la que están presentes los principales estereotipos y temas de la mitología piratesca. Tiene un ritmo endiablado, una peripecia que no concede descanso y un excelente casting, no solo en la pareja protagonista ya mencionada sino en ese villano de lujo que es Frank Langella.

No contenta con eso, la película realiza una más que interesante inversión de roles de género, al convertir a Mathew Modine en la damisela en apuros y a Geena Davis en el esforzado héroe que la saca de estos.10

Espectacular, divertida y bien llevada, mereció mucha mejor fortuna de la que tuvo en taquilla. Con el tiempo ha sido revalorizada como una película de culto, claramente adelantada a su tiempo.

El pirata se ha convertido también en un elemento de decorado incluso en otros géneros, como ya vimos con La princesa prometida y como sucede en Los Goonies (1985) de Richard Donner, aventura juvenil que gira en torno al tesoro escondido de un temible pirata, uno de los clichés habituales del género. Recordemos también al capitán Garfio de Peter Pan (con numerosas, casi diría que innumerables, adaptaciones a la pantalla) que es, directamente, una parodia del pirata del Caribe del siglo xvii.

Como se ve, el pirata como icono sigue gozando de buena salud. No es una figura dominante en el panorama de la ficción popular, pero ahí sigue contra viento y marea (perdón por el chiste fácil), desafiando una y otra vez a todos aquellos que le dan por muerto.

Es cierto que en tiempos más cercanos la figura del pirata ha pasado por un tamiz desmitificador, a veces burlón, algo que ha sucedido con prácticamente todos los iconos populares que se las han apañado para seguir sobreviviendo y adaptándose a distintas épocas.

Vemos su lado más sucio y descarnado (un poco a la manera de lo que en su día hizo el euro western), en series de televisión como Black Sails, en la que se mezclan personajes históricos (Israel Hands, Barbanegra o Anne Bonny) con otros extraídos de la ficción, concretamente de la novela La isla del tesoro (el capitán Flint, John Silver o Ben Gunn).

En el extremo contrario (estilización extrema y socarronería posmoderna al tocar los distintos mitos piratescos) está la saga Piratas del Caribe11, que le debe mucho más de lo que está dispuesta a reconocer a La isla de las cabezas cortadas.

Y no debemos olvidar esa mirada irreverente y loca que lanza sobre el género Taika Waititi en su serie Nuestra bandera significa la muerte12. En el momento en que escribo estas líneas la serie tiene una única temporada, pero no me cabe duda de que hay más de camino.

UN TEXANO EN PAPEL DE PULPA

En los años 20 y 30 del siglo xx, época de florecimiento de las revistas pulp, estas tocan prácticamente todos los subgéneros de la ficción. Una parte importante de ellas están dedicadas a la narración de aventuras, y es dentro de estas donde podemos ver de vez en cuando algún relato de piratas.

Incluso una de las publicaciones, aunque no durará mucho, lleva directamente el título de Pirate Stories13. Editará seis números ente noviembre de 1934 y agosto de 1935, para finalmente fusionarse con High-Seas Adventures, revista con la que se iba alternando en su cadencia de publicación.

Robert E. Howard, a lo largo de su corta vida y de su intensa carrera como escritor pulp, intentó tocar casi todos los géneros que pudo. Consciente de que no era buena idea poner todas las manzanas en la misma cesta (y, sobre todo, de los abundantes retrasos en el pago de la revista que más relatos le aceptaba, Weird Tales) siempre intentó diversificarse y buscar nuevos mercados, de ahí que lo intentara con casi todos géneros posibles, le interesaran personalmente o no.

Se arrepintió en su día de las historias de detectives que escribió, que no fueron muchas, y reconoció que era un género que no le gustaba demasiado y que no se le daba muy bien. Estaba en lo cierto, sus relatos de misterio no son lo mejor de su producción.

También sentía cierta vergüenza, de ahí que los publicase bajo seudónimo, de los cuentos «picantes» que escribió en una época en la que otros mercados le estaban fallando. Había que seguir comiendo y ese tipo de publicaciones no eran un mal mercado.

Donde se encontraba verdaderamente a gusto era en las historias de lucha (especialmente de boxeo, deporte que conocía y practicaba), los westerns y la ficción histórica

Steve Costigan, marinero y boxeador, sería el personaje al que le dedicaría más páginas con diferencia, seguido muy de cerca por Breckinridge Elkins, en este caso dentro del western. Aunque lo intentó numerosas veces en el campo de la aventura histórica, nunca logró cimentar una serie en ese subgénero… o podríamos decir que lo hizo de refilón.

Hoy es conocido sobre todo por sus historias de fantasía, de espada y brujería, protagonizadas por Conan, si bien es cierto que el interés hacia Howard ha hecho que poco a poco otros ciclos narrativos suyos se hayan ido publicando, especialmente en inglés. Aunque es cierto que casi siempre se han centrado en su faceta fantástica, de ahí que los relatos de Solomon Kane, Bran Mak Morn o Kull hayan tenido ediciones por parte de grandes sellos mientras que sus cuentos pugilísticos y sus westerns han sido pasto de pequeñas iniciativas editoriales. A ese respecto hay que destacar la labor de edición y recuperación que realiza la Robert E. Howard Foundation.

Cuenta Patrice Louinet en su imprescindible Guía de Robert E. Howard (Sportula, 2022) que Howard creó la Era Hibórea porque estaba harto de que los lectores de narraciones históricas le criticasen detalles minúsculos de ambientación mientras pasaban por alto fallos históricos notables. En una de sus cartas, Howard dice, respecto al recibimiento que tuvo su relato «Lord of Samarcand»:

Algunos lectores criticaron que hiciera de Tamerlán un bebedor. Esperaba que me atacaran por otros motivos, como el suicidio de Bayazid, que por supuesto nunca tuvo lugar, o por mi versión de la muerte de Timur. Y esperaba que cayeran sobre mí por el arma que mi personaje utiliza en el asesinato. En esa época hacía tiempo que se habían introducido las armas de fuego en el mundo, pero eran de mecha. Dudo que hubiera armas de pedernal en Asia en 1405. Pero los lectores se abalanzaron sobre el punto que menos esperaba: el asunto de los borrachos mahometanos. Sostenían que, en obediencia al Corán, los musulmanes nunca bebían.14

Como se ve, la pasión del fandom por las minucias no es ningún invento de este siglo ni nada que hayan generado las redes sociales. Ya en 1932 el mundo estaba lleno de idiotas que se creían expertos.

Parece probable que ese sea el motivo por el que creó la Era Hibórea, visto que en ella incluyó sus escenarios históricos favoritos y los pudo mezclar a su antojo sin preocuparse de los obsesos por la coherencia y los anacronismos. Pero lo cierto es que nunca abandonó del todo su pasión por la historia novelada:

No hay ningún trabajo literario que me resulte tan apasionante como reescribir la historia en clave de ficción. Me gustaría poder dedicar el resto de mi vida a ese tipo de trabajo. Podría pasarme cien años escribiendo y seguiría habiendo una cantidad increíble de historias que clamarían por ser escritas.15

No es extraño que su amigo H. P. Lovecraft dijera de él:

Howard es la persona que posee el más espléndido sentido del drama histórico que conozco. Tiene una visión panorámica que abarca vastos periodos de tiempo en la evolución e interacción de pueblos y naciones, y proporciona la misma escala de emoción, pero con una visión aún más amplia, que la que dan obras como La primera y la última humanidad de Stapledon.16

Si bien tuvo que inventar su propio escenario «histórico» para encontrar una serie que funcionase (y que acabaría convirtiéndose en su obra más popular en todo el mundo con diferencia, algo que seguramente jamás se le pasó por la cabeza), también escribió numerosos relatos ambientados en diferentes épocas y lugares de la historia conocida: el asedio turco de Viena, la Francia del siglo xvi, las Cruzadas, oriente medio, el Caribe… Y algunos de ellos fueron protagonizados por piratas.

Howard se sentía fascinado por ellos desde su infancia, como demuestra la siguiente anécdota narrada en 1936 en el Cross Plains Review por Elsie Burns:

…Un gran perro blanco y negro con collar baja de un saliente de la roca por detrás, sobresaltándonos... Casi de inmediato se oye una llamada «Ven, Patches, ven» y al levantar la vista en dirección a la voz vemos a un muchacho de unos diez años cruzando una valla cercana... Se acerca a nuestra posición y dice con voz amable: «Soy Robert Howard, perdone si la hemos asustado. Patches y yo hemos salido a dar nuestro paseo matutino. Nos gusta venir aquí, porque hay peñascos y cuevas, y podemos dar rienda suelta a nuestra fantasía. Algún día voy a ser autor y escribiré historias sobre piratas y quizá sobre caníbales. ¿Le gustaría leerlas?».17

Aunque no hay constancia de los libros sobre el tema que pudo leer en su infancia, en su adolescencia menciona diversas obras que despertaron su pasión. En una redacción del instituto poco después de cumplir dieciséis años dice:

Leer tanto la biografía del Capitán Kidd como la ficción basada en su agitada vida fue lo que me llevó, a edad temprana, a jurar que me dedicaría a la piratería en alta mar. Los relatos acerca de Barbanegra y Morgan no hicieron más que fortalecer mi resolución.18

Se calcula que empezó a leer narraciones piratescas hacia los ocho años y se sabe que La isla del tesoro fue uno de sus libros favoritos en la infancia. Más allá de eso no se está muy seguro de qué otras cosas pudo haber leído, aunque no es descabellada la hipótesis de que The Book of Pirates (1895) de Howard Pyle puede haber sido la inspiración para el personaje de Solomon Kane, concretamente del relato «La llama azul de la venganza», tal como sugiere Todd B. Vick en el blog On An Underwood Nº 519.

En todo caso, el tema de la piratería lo fascinó de niño (algo no precisamente infrecuente) y lo mantuvo interesado de adulto, lo suficiente al menos para escribir un puñado de relatos de piratas y algunos poemas.

No son muchos. Aparte de tres historias de Conan de ambientación piratesca (que no están aquí, sino en los volúmenes correspondientes de las crónicas nemedias)20, tenemos un relato de Solomon Kane, otros dos protagonizados por Vulmea el Negro y uno más en el que el personaje central es la pirata Helen Tavrel.

Salvo los de Conan, todos transcurren en épocas históricas reconocibles. El de Kane, en la Inglaterra del siglo xvi y los otros dos en diversos lugares de la costa americana en el siglo xvii.

Solo uno de ellos está ambientado en el Caribe, aunque los piratas que aparecen en los otros pertenecen sin duda la Hermandad Roja (o Hermandad de la Costa) y hablan de Tortuga y el Caribe, pero en un caso han acabado en la costa inglesa y en los otros dos están en el Pacífico.

Estos piratas de tiempos históricos son blancos y todos, salvo uno, hombres. Sabemos que la realidad era otra y que los piratas caribeños se componían de una amplia variedad de etnias y que las mujeres no fueron tan infrecuentes como se pensaba hasta hace poco. En ese aspecto, Howard está manejando los estereotipos habituales de su época y no se sale de ellos.

Se sale en muchas otras cosas que hacen que estos cuatro relatos merezcan la pena y sean un excelente muestrario de cómo trataba la narración de aventuras, además de mostrar de forma contundente esa increíble mezcla de relato descarnado y sin concesiones y aventura sin pausa de la que era capaz.

La narrativa aventurera de Howard solía ser, casi siempre, una historia de supervivencia en un mundo que no concedía respiro, y estos cuatro relatos, especialmente los dos de Vulmea el Negro, no solo van en esa línea, sino que son excelentes ejemplos de ello. En ritmo, ambientación y atmósfera, nada tienen que envidiar a sus creaciones más famosas, y los personajes que aparecen en ellos, si bien parten de estereotipos en general unidimensionales, son bastante más complejos de lo que puede parecer a primera vista y acaban dejando huella en el lector.

Otra de sus marcas de fábrica es su capacidad para mezclar géneros distintos. Todas estos relatos son de piratas, sí, pero uno es una historia de venganza, otro tiene elementos de terror, otro podría ser casi un western y el cuarto roza en ocasiones la comedia romántica.

Lo mismo que sucede con las tres historias de Conan en las que hay presencia de piratas; en ellas se mezclan diversos géneros, algo a lo que Howard era muy afecto, quizá sin tan siquiera ser consciente de ello a veces.

RESMAS Y RESMAS DE VERSOS

Robert E. Howard empezó a escribir poesía en su adolescencia y no dejó de escribirla casi hasta su muerte, si bien la historia que circuló de que poco antes de morir había mecanografiado un par de versos que dejó en la máquina de escribir ha sido bastante desacreditada por estudiosos como Louinet o Finn. Ni siquiera se hallaron en la máquina de escribir como se ha afirmado, sino que el padre de Howard los encontró en la cartera de su hijo al examinar las pertenencias de su este tras su muerte. No hay forma de saber cuánto tiempo llevaba ese poema en la cartera de Howard, pero bien podría haber sido mecanografiado meses antes del suicidio. Dado que, además, está inspirado en un pareado de Viola Garbin, bien pudo ser una nota apresurada que el escritor tomó de unos versos que le gustaban, algo que hacía con frecuencia.

Isaac Howard estaba convencido de que su hijo lo había escrito justo antes del suicidio y a modo de nota aclaratoria, pero en realidad no hay nada que confirme tal convencimiento.

En todo caso, a lo largo de su vida publicó numerosos poemas, pero fueron muchos más los que quedaron inéditos. Buena parte de ellos los esparció por su correspondencia con diversos amigos y, con el tiempo, se han ido recuperando.

Mark Finn comenta en A sangre y fuego:

A lo largo de su carrera profesional, Robert escribió más de ochocientos poemas, desde principios de los años 20 hasta mediados de los 30, dispersos en sus diversas cartas, que luego enviaba a revistas de todas partes. El hecho de que fuera capaz de ganar algún dinero, así como premios, por su poesía, nos da testimonio de su capacidad. Aunque no hubiera logrado vender un solo poema no habría dejado de escribirlos, ya que era un poeta intuitivo e incluso compulsivo.

En su poesía vemos un estilo de escritura casi desnuda: una elección de palabras cruda y económica, junto con una trama concisa, y verbos cortos y afilados. Es la gran variedad de contenido lo que hace que la poesía de Robert sea tan difícil de clasificar. Escribió escenas macabras, diatribas emocionales teñidas de veneno y narraciones estructuradas protagonizadas por sus personajes de ficción, así como baladas humorísticas, parodias y canciones populares. Aunque muchos aficionados y estudiosos han tratado diligentemente de separarlas en categorías, el propio Robert tendía a agruparlas todas de forma indiscriminada.

La mayor parte de su poesía estaba centrada en un tema, era narrativa y expresaba claramente el punto de vista del autor. Hay pocas conjeturas sobre lo que este quería decir al leer sus versos. Tanto en el periodo en el que vivía en Brownwood y asistía a la escuela como más adelante, cuando probó suerte en trabajos menores, sus poemas reflejaban su estado de ánimo y temperamento. Eran una válvula de escape, una forma de esbozar rápidamente una escena o una emoción con unas pocas palabras y subrayar un punto concreto.21

En 2006 se consiguió por fin reunir toda la poesía dispersa de Howard y se publicó en un solo volumen. Sin embargo, tras su publicación fueron apareciendo nuevos poemas de los que no se tenía noticia. A día de hoy se sigue sin saber con exactitud cuántos poemas escribió y quizá nunca lleguemos a saberlo.

En cualquier caso, su producción lírica fue ingente y apabullante. Era un versificador nato, con habilidad para el ritmo, el verso y la metáfora, y para él escribir poesía era casi tan natural como hablar. Eso no quiere decir que no la trabajase o la elaborase pero tenía una facilidad asombrosa para versificar. Cierto que se jactaba de no haber dedicado nunca más de unos minutos a cualquier poema, pero ese es el tipo de mentira habitual de muchos escritores. Howard decía lo mismo de los relatos de Kull, por ejemplo, que se escribían casi solos, y se han encontrado numerosos borradores y versiones de casi todos.

Sus poemas piratescos no son muchos y he procurado incluirlos todos en este volumen. Creo haber tenido éxito, pero la poesía de Howard es tan ingente que es posible que alguno se me haya escapado. De ser así, prometo corregir el error en sucesivas ediciones.

Como verá el lector, la imagen que se da de la piratería en los versos de Howard delata por un lado su fascinación por la libertad y la aventura pero al mismo tiempo no cierra los ojos ante todo lo que de sanguinario y mezquino tiene el oficio. La violencia que muestra en estos poemas es incluso más descarnada que la que asoma en sus relatos, o quizá nos lo parece por estar en verso, donde no esperamos encontrarnos algo parecido.

Es curioso que algunos poemas nos presenten al pirata muerto o moribundo, con la Parca acechando entre bambalinas. Incluso en ese momento, al borde de la muerte, el pirata no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y afronta lo que le espera al otro lado del velo como si fuera una aventura más.

En ese sentido Howard hace suyos buena parte de los clichés románticos del pirata, aunque tamizados a través de su visión violenta y descarnada del mundo.

Traducir poesía siempre me ha parecido algo muy peliagudo. Muchos optan por limitarse a mantener el sentido (y, dentro de lo posible, las metáforas) del original pero renuncian a mantener el verso. No seré yo quien los critique por ello y comprendo perfectamente el porqué de esa decisión: si en prosa es difícil reproducir en el idioma de destino el efecto que el original causaba al lector en el idioma de origen, en poesía esa aún más complicado.

Pese a todo, mi tendencia natural es intentarlo. Aunque hace tiempo que dejé de escribir poesía (y mis resultados con ella nunca me resultaron del todo satisfactorios) aún me resulta relativamente fácil expresarme en verso, por lo que siempre que me encuentro ante un poema en el original intento que mi traducción sea a su vez un poema22.

No necesariamente el mismo tipo de verso que el autor crea en su idioma, por otro lado. De hecho, si el lector compara mi traducción con los poemas originales verá que no uso el mismo tipo de estrofas ni de medida del verso que Howard.

El autor original usa metros, rimas y estrofas que le son familiares y si yo, como traductor, quiero hacer un buen trabajo debo elegir metros, rimas y estrofas que me sean familiares a mí. De ahí que los poemas no sean idénticos en ese sentido en el original y en mi traducción.

Como tampoco lo son siempre las metáforas. El uso de la rima y la estrofa elegida me obligan en ocasiones a buscar imágenes distintas, aunque procuro siempre dar con aquellas que evoquen sensaciones parecidas a las que usa Howard.

Como lector, eres tú quien debe juzgarlo, no yo. Espero que seas indulgente con mi labor y que el resultado no chirríe demasiado en tus oídos.

No tienes más que pasar la página y comprobarlo por ti mismo. Volveremos a hablar al final, si te parece bien.

EL PIRATA

En el muelle de Bristol solía ver marchar

a los barcos que allí se hacían a la mar.

La mar era mi amante, la tierra aborrecía;

me juré que marinero algún día sería.

Pesco en los muelles y cruzo los prados,

me empapo de brisa y maldigo los hados.

Los buques veo ir y nada me consuela

y oteo el horizonte en busca de una vela.

EL TESORO DEL BUCANERO

He aquí la historia que oí de labios de un vagabundo ebrio.

Fue junto a los muelles en el antro de Mike, a la luz temblorosa de una lámpara humeante. El pelo le caía en greñas apelmazadas y tenía los ojos inyectados en sangre; la ropa no eran más que harapos y el barro de los muelles empapaba sus zapatos.

Lanzó una mirada ansiosa a la jarra de cerveza que le había comprado y dijo:

—La historia que te voy a contar es tan extraña que la he llevado en el pecho todos estos años. Nadie la ha oído nunca antes.

»Veinte años atrás, sin más compañía que otro marinero, me encontraba al pairo en un bote sin vela, separado de los otros por la niebla.

»Era un día tranquilo, oscuro y gris; el mar parecía grog cuajado. El silencio lo gobernada todo y apenas nos atrevíamos a hablar. Quizá llevábamos así un día; tal vez fuera una semana.

»Mi camarada se había apoderado del barril de agua y lo guardaba a punta de pistola. Se sentaba a proa y un brillo de locura asomaba a sus ojos. Al principio me dejó beber algún trago, pero enseguida decidió dejar de compartir el agua.

»Remé y remé hasta desfallecer. Cuando vi que se había dormido solté los remos y me arrastré hacia él, loco de sed como un demonio rabioso. Salté con el cuchillo dispuesto. Despertó, pero era tarde. Antes de que su mano agarrase la pistola, mi hoja bebía su vida.

»Tomé el barril, enloquecido. Bebí un largo trago. Nada me ha sabido nunca mejor.

»Tiré a mi víctima por la borda y no tardé en dormirme. No sé si pasó un día o un año, pero cuando desperté la niebla había despejado y el mar era como un zafiro; claro y ajeno, como una niña dormida, con el agua tan diáfana que podía ver el lejano fondo con claridad. Como perdido en un laberinto, me dejé llevar por la contemplación de aquellas profundidades de tonos esmeralda.

»Por el este, el cielo se volvía rosado a medida que subía el sol. Las olas lamían perezosas el bote en un suave vaivén, como una canción de cuna. Puse los remos en las chumaceras y dejé la barca a la deriva.

»Vi sombras extrañas perderse en las profundidades. Siluetas brillantes, telarañas de sueños que venían hacia la superficie… A veces se oía el son de unas campanillas, o tal vez de un delicado gong oriental. El mar parecía tomado por una música extraña en la que se oían los tonos de una canción sin palabras.

»Así pasé el día, en medio de aquel jade sin mácula.

»El mar me mostró maravillas increíbles de épocas pasadas; torres engastadas y extrañas flores marinas que se abrían en el fondo del océano; galeras procedentes de ciudades olvidadas, drákares, trirremes… Bajo la proa del bote a la deriva se deslizaban como sueños nebulosos las torres de castillos innumerables de ciudades perdidas en la noche de los tiempos.

»Por ese paisaje circulaban sombras temblorosas que se movían en un baile inexplicable.

»Las vi de pronto con claridad.

»Eran sirenas; hermosas, veloces y tímidas, de cabellos ondulados y largos, dorados e interminables, de cuerpos blancos como la nieve, siempre moviéndose de un lado a otro.

»El mundo casi tragaba el sol cuando la más bella de todas nadó junto a mí y me saludó con la mano. Tomé los remos y fui hacia ella. Al instante me vi rodeado por una alegre y risueña multitud. Las doncellas marinas pululaban a mi alrededor e impulsaban el bote.

»El sol tocaba el borde del mundo, dorado contra un mar azul.

»De pronto, sobre las verdes olas inmóviles, asomó la silueta de una galera. Tenía el casco cubierto de percebes y había perdido el velamen. Llegó a mi lado; trepé por la oxidada cadena del ancla y me aupé por la borda. Todo parecía tener siglos de antigüedad. Junto a los remos podridos, esqueletos sonrientes yacían sobre cubierta; en el puente principal había un cofre de hierro y, sobre él, el esqueleto de lo que debió haber sido un gigante. El musgo marino se le enredaba en las costillas y le adornaba el cráneo desnudo. Aquellos huesos eran viejos como el mundo y estaban rotos y deformados por el sol, grises y contrahechos.

»Los lancé a cubierta y abrí el cofre. Supe, por los tajos de espada y las marcas en la tapa, que había encontrado la fortuna que todo marinero ansía: el tesoro del capitán Kidd.

»A mis ojos asombrados, los rubís resplandecían como estrellas; el oro sin mácula brillaba cegador, entreverado en el frío fulgor de los lingotes de plata. Metí las manos y una lluvia de doblones se escurrió entre mis dedos.

»De pronto un soplo como el aliento de la muerte cruzó la cubierta en un susurro. Me di la vuelta, aún medio ciego por el brillo del tesoro mientras el vello de la nuca se erizaba y algo helado agarraba mi espina dorsal.

»Ante mí uno de aquellos esqueletos se puso en pie como si estuviera aún vivo. Abría y cerraba las mandíbulas descarnadas sin producir sonido alguno; a su ritmo, los huesos de los galeotes empezaron a moverse, los remos podridos crujieron y se balancearon… la galera se deslizó por las aguas.

»El sol, como una herida escarlata en un mar de sangre, se puso del todo y la galera saltó como ciervo en fuga, directa hacia poniente. Las olas carmesíes se agarraban a la proa y giraban tras la popa.

»Más allá del ocaso vi un mundo tomado por llamas rugientes y poblado de siluetas salvajes escapadas de una pesadilla. No había fuego terrenal parecido a aquel que contemplaba.

»Así me di cuenta de que la galera navegaba hacia el infierno.

»Di un grito, salté por la borda, descendí por la cadena del ancla y trepé al bote. Lo desamarré mientras la galera seguía su frenético navegar, como si huyera de la noche. La vi volar, maravillado, y no tardó en desaparecer de mi vista.

»Se detuvo un instante a lo lejos; parecía la silueta de un horrible pájaro.

»De pronto desapareció, engullida por las llamas del infierno.

»Las estrellas parpadeaban tranquilas sobre las aguas; poco a poco salió la luna, poco más que una tira de plata. Vi que aún tenía un doblón de oro en la mano temblorosa.

»Me dejé llevar toda la noche, mecido por las olas azules, siempre a la deriva, ni dormido ni despierto, febril.

»En algún momento, desde más allá de la línea del horizonte, llegó a mí el fantasma del Capitán Kidd, las pistolas cruzadas en la faja, los pies calzado en botas enormes, como si paseara por cubierta. Pero los brazos peludos estaban atados por grilletes le pendía una soda del cuello.

»He aquí que me dijo que cuando aún vivía navegó por climas desconocidos y encontró esa galera en alta mar, a la deriva desde tiempos inmemoriales. Con la sangre de su tripulación selló su parte del trato y a cambio Satanás custodió el oro de su nuevo siervo con magia sombría. Nadie podía apoderarse de ese botín manchado de sangre sin ser condenado al infierno.

»De sus propios labios barbados oí la historia, antes de que el amanecer borrase las pálidas estrellas. Entonces se desvaneció como una brizna de humo mientras el alba teñía el mundo de rojo.

»No sé cuánto estuvo mi bote a la deriva. Sé que me recogió un mercante procedente de Bombay. No le conté a nadie lo ocurrido, convencido de que me habrían tomado por loco. Yo mismo no habría creído del todo lo que había pasado y lo habría atribuido a la locura que la luna produce de no ser por el doblón de oro que había en un pliegue de mi ropa.

»He navegado mucho tiempo pero nunca he vuelto a ver aquella espantosa galera sobre un mar esmeralda. Durante veinte años he ido de un océano a otro. Sé que un día veré de nuevo el barco y me haré con el botín.

»Estoy cansado, desfallecido, encorvado de tanto faenar, sin mujer ni amigos, pero no abandonaré nunca los caminos que llevan a los confines del océano.

»Veo en sueños el tesoro, brillante, llamándome.

»¿Un vagabundo? ¡Ja! Algún día viviré a cuerpo de rey.

Eso fue lo que me contó aquel pícaro ebrio de ojos extraños.

Tras terminar atisbé algo que resplandecía a la luz de la lámpara humeante cuando posó la mano en la barra manchada de bebida. Allí vi, lo juro, el guiño dorado de una pieza española, de un doblón de oro.

RECUERDOS DE UN PIRATA

Vienen de las sombras escarlatas,

restos polvorientos del pasado,

niebla a la deriva por los mares

y en las formas temblorosas del ocaso.

Son las huestes espectrales procedentes

del Vasto Silencio Innominado.

De cabello oscuro y mirada fiera,

recorren esos lóbregos senderos

recortados contra el cielo moribundo

fantasmales espíritus inquietos.

En todo el mundo solo yo

percibo esta hueste de esqueletos.

Oigo a ambos lados el rumor de su paso

cuando cruzo senderos sombríos,

y el murmullo de huesos sin carne

me acecha por oscuros pasillos.

Sombras rojas de viejos bucaneros

cuyos huesos yacen en la mar.

Fantasmas impotentes y olvidados

que intentan a la vida regresar.

Me atormentan con su mísero estribillo:

«Como somos hoy, algún día tú serás».

LA LLAMA AZUL DE LA VENGANZA

La muerte es una llama azul que baila sobre los cadáveres.

Solomon Kane

1

CHOCAN LAS ESPADAS, LLEGA UN FORASTERO

Las espadas se cruzaron con un agudo e insidioso golpe de acero; llovieron chispas azules. Dos pares de ojos ardientes se clavaban el uno en el otro: negros y duros como la tinta, unos; azules y volcánicos, los otros. El aliento entrecortado escapaba entre los dientes apretados mientras los pies se deslizaban por la hierba.

Atacando, esquivando.