9,99 €

Mehr erfahren.

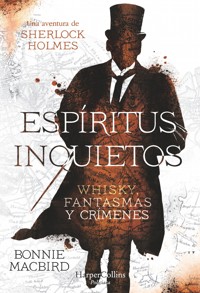

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Serie: Suspense / Thriller

- Sprache: Spanisch

Londres. Diciembre de 1889 Poco después de desenmascarar a un sabueso "fantasmal" en Dartmoor, Sherlock Holmes ha regresado a Londres y se convierte en el objetivo de una vendetta mortal. Parece interesado cuando la hermosa escocesa Isla McLaren se presenta con una historia de secuestro, fantasmas y dinamita en las Highlands; pero, para sorpresa de Watson, la rechaza en favor de una misión política para Mycroft en el sur de Francia. En la Riviera, Holmes y Watson tienen un peligroso encuentro con el detective francés Jean Vidocq... y realizan un terrorífico descubrimiento que los conduce hasta el castillo encantado de los McLaren en Escocia. En las heladas Highlands, entre fantasmas, secretos familiares y los enormes alambiques de cobre de una destilería, Holmes descubre que los tres casos se han combinado para formar un único enigma. Para resolver el misterio, el pensador racional por excelencia debe enfrentarse por fin con un fantasma de su propio pasado. Pero Sherlock Holmes no cree en fantasmas... ¿o sí? "Inquietante, vívida y bellamente trazada, Espíritus inquietos es un elegante homenaje y una buena actualización de todo lo que amamos sobre Sherlock Holmes y su mundo" Daniel Stashower autor de la premada biografía de Arthur Conan Doyle, Teller of tales "Si las 60 historias originales de Holmes no son suficientes para ti, con Unquiet Spirits, de Bonnie MacBird, disfrutarás de otro trago del Gran Detective. MacBird combina con maestría una serie de macabros asesinatos y los oscuros secretos del pasado de Holmes para destilar un potente brebaje". Leslie S. Klinger, The New Annotated Sherlock Holmes "Es un libro dinámico de leer, en el que Bonnie Macbird sabe mantener el enigma, meternos en la historia, incitarnos a investigar por nuestra cuenta, nos obliga a mantener nuestra mente activa, no sólo limitarnos a leer con suceden los acontecimientos". Somnegra.com

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 571

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Espíritus inquietos

Título original: Unquiet Spirits

© 2017, Bonnie MacBird

© 2019, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK

© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: HarperCollinsPublishers Ltd 2017

Imágenes de cubierta: Antiqua Print Gallery/Alamy Stock Photo (mapa) y Shutterstock.com (texturas).

ISBN: 978-84-9139-353-5

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Prólogo

Primera parte. Una muchacha animada

1. Quietud

2. Isla

3. Rechazo

4. Hermanos

5. Niza

6. El doctor Janvier

Segunda parte. A la cabeza

7. Vidocq

8. En cabeza

9. El personal de la muerte

10. Ayuda no deseada

11. Un placer fugaz

Tercera parte. La niebla del norte

12. Arturo

13. Braedern

14. La magia de las Highlands

15. Cameron Coupe

16. Los hijos del encargado

17. Catherine

18. Charles

19. El santuario del Señor

20. Repasando la situación

Cuarta parte. Un escalofrío

21. La cena

22. ¡Fantasma!

23. Alistair

24. Ofuscación

25. Donde hay humo

Quinta parte. La destilación

26. El ladrón de whisky

27. Divide y vencerás

28. Fettes

29. Caminar sobre el hielo

30. Romeo y Julieta

31. Entrando en calor

Sexta parte. Maduración

32. La porción del ángel

33. Los círculos del infierno

34. El hombre desaparecido

35. Debes cambiar de idea

36. El fantasma de Atholmere

37. Charlotte

38. Oso de oro y lengua de plata

Séptima parte. En remojo

39. La dama

40. Un baño

41. 221B

Agradecimientos

Dedicatoria

Para Rosemary y Mac

Prólogo

Hace varios años, mientras me documentaba en la biblioteca Wellcome, me topé con algo extraordinario, un antiguo manuscrito atado a la parte trasera de un tratado amarillento de la década de 1880 sobre cocaína. Era un manuscrito sin descubrir del doctor John H. Watson en el que aparecía su amigo, Sherlock Holmes, que se publicó en 2015 bajo el título Arte en la sangre.

Pero lo que ocurrió el año pasado superó incluso ese sorprendente suceso. Una empleada de la Biblioteca Británica a quien llamaré Lidia (no es su verdadero nombre) encontró Arte en la sangre en su librería local y, tras leerlo, le sorprendió que el manuscrito de Watson hubiera salido a la luz tanto tiempo después de los hechos.

Eso desencadenó algo en su cabeza y, poco después, recibí una llamada en mi piso recién alquilado en Marylebone. Me resultó curioso, dado que nuestro número de allí no aparece en la guía. La mujer se identificó como «alguien que trabaja en la Biblioteca Británica», pero no quiso dar su nombre, y aseguró que deseaba verme en el Notes, una pequeña cafetería situada junto al Coliseo de Londres. Se negó a darme ninguna información sobre el propósito de dicho encuentro y aseguró únicamente que resultaría de gran interés para mí.

Yo no pude resistirme al misterio. Llegué pronto y me tomé un capuchino mientras veía la lluvia caer en la calle. Por fin llegó una mujer, vestida como me había dicho, con una gardenia de plata clavada en la solapa de un largo abrigo negro de corte militar. Unas gafas de sol muy oscuras y una peluca negra exageraban su aspecto teatral.

Llevaba una gran bolsa de nailon cerrada con cremallera. Pesaba mucho y, en su interior, se adivinaban los bordes de algo rectangular. «Lidia» se sentó y, en deferencia a su intimidad, no revelaré aquí todo lo que me contó. Pero en la bolsa llevaba una maltrecha caja de metal procedente de la antigua ubicación de la Biblioteca Británica, en la Rotonda del Museo Británico, muchos años atrás. Había pasado desapercibida durante el traslado al nuevo edificio y había languidecido dentro de otra caja de cartón en un rincón del sótano durante varios años.

Era un trasto viejo, desgastado, hecho de hojalata y totalmente cerrado. Ella lo abrió cuidadosamente con ayuda de una lima de uñas.

Sin duda ya iréis más adelantados que yo.

Dentro de la caja metálica había un puñado de cuadernos y hojas sueltas con la delicada caligrafía del doctor John H. Watson. Podéis imaginar mi sorpresa y mi alegría. Dejé el capuchino a un lado y saqué un manojo grueso de papeles situado encima de todo lo demás. Había sido sucesivamente titulado El fantasma de Atholmere, Aguas tranquilas y El espíritu que nos conmovió, pero esos tres títulos habían sido tachados, dejando el de Espíritus inquietos.

Al igual que el manuscrito anterior, este también había sufrido los estragos del tiempo y muchas de sus páginas aparecían con manchas de humedad y moho, lo que dificultaba la lectura de algunas de las frases. Para sacar este relato a la luz, tendría que hacer algunas conjeturas en esas páginas. Confío, pues, en que el lector sepa perdonar cualquier error por mi parte.

La mujer dejó la caja en la bolsa bajo mi cuidado y me animó a publicar su contenido como había hecho con mi anterior hallazgo. Cuando se levantó para marcharse, quise darle las gracias. Pero ella levantó una mano enguantada en negro.

—Considérelo un regalo para aquellos que valoran el pensamiento racional, los admiradores de Sherlock Holmes de todo el mundo —me dijo. Jamás llegó a revelarme su nombre y, aunque podría haberlo averiguado gracias a cierto caballero, decidí que era mejor dejarlo así.

Después me pregunté si ella habría leído de verdad toda la historia, que fue la primera en salir de aquella caja llena de tesoros. Pero no os desvelaré más.

Y así, por cortesía de la misteriosa «Lidia», y en memoria de los dos hombres a quienes más admiro, os dejo en manos del doctor John Watson y sus Espíritus inquietos.

Bonnie MacBird

Londres, diciembre de 2016

Primera parte. Una muchacha animada

Oh, tejemos una red muy complicada… cuando aprendemos a mentir.

Sir Walter Scott

1. Quietud

Como médico, nunca he creído en fantasmas, al menos no en los que se ven. Admitiré que incluso me he burlado de aquellos que se dejaron llevar por apariciones vaporosas que encarnaban a los muertos, convocadas por médiums y diseñadas para engatusar a los crédulos.

Mi amigo Sherlock Holmes se mostraba más firme aún sobre el asunto. Como hombre que confiaba en las pruebas sólidas y en el razonamiento científico, no vio indicios de su existencia. Y, si debo ser sincero, para un detective los fantasmas no tienen ningún propósito. Sin un criminal corpóreo, no puede hacerse justicia.

Pero, poco después del terrorífico y diabólico caso de El sabueso de los Baskerville, que ya he contado en otra parte, nuestra incredulidad hacia las fuerzas sobrenaturales se vio puesta a prueba. Cabría esperar que el enfoque racional y científico de mi amigo triunfaría siempre y, sin embargo, algunos aspectos del extraño relato que yo llamo Espíritus inquietos desafían toda explicación, y hay partes de este rompecabezas que aún hoy me preocupan.

Holmes prohibió la publicación de estos sucesos hasta cincuenta años después de su muerte, y creo que sus razones no se debían tanto a un lapsus momentáneo en el tema de los fantasmas como a la revelación de algunos hechos relativos a sus últimos días de universidad. De este modo cumplo los deseos de mi amigo, y confío en que aquellos que estén leyendo este relato en un futuro incierto lo entiendan y vean con buenos ojos las acciones que llevamos a cabo —y las que no— en Escocia durante el invierno de 1889.

Había sido un año lleno de aventuras extraordinarias para nosotros, culminado recientemente con el terrorífico encuentro con los Baskerville y el ya mencionado sabueso espectral. De vuelta en Londres, con la inmensa y bulliciosa metrópoli a nuestro alrededor en su carrera por el comercio, el progreso, la ciencia y la industria, los oscuros sucesos de Dartmoor nos parecían una pesadilla lejana.

Era una tarde de diciembre y nos encontrábamos en el invierno más frío de la memoria reciente. Una densa niebla blanca y la promesa de la nieve se habían establecido sobre las calles de Londres; el frío se colaba hasta los huesos.

Mary había tenido que acudir nuevamente al lecho de una amiga enferma y, sin las atenciones de mi esposa, no dudé en regresar a visitar a mi singular amigo en la que fuera nuestra antigua vivienda, el 221B de Baker Street, donde ahora vivía él solo.

Mi abrigo colgaba goteante en su lugar habitual y, mientras esperaba en nuestros antiguos aposentos compartidos a que apareciera Holmes, pensé con cariño en los primeros días que pasé en aquella estancia. Poco antes de conocer a Holmes, yo estaba pasando por un mal momento. Dado de baja del ejército, solo en Londres y sin apenas dinero, mis nervios y mi salud habían quedado maltrechos tras mi reciente servicio en Afganistán. Sobre aquella horrible campaña y sus consecuencias ya he escrito en otra parte.

Los prolongados efectos de mis experiencias de guerra amenazaban con sobrepasarme. Pero mi nueva vida con Holmes había devuelto a esos demonios a la oscuridad.

Me quedé observando aquel espacio tan familiar —aquel desorden tan habitual, el Stradivarius dejado sin cuidado en un rincón, los cuadernos ordenados alfabéticamente y los archivos que abarrotaban las estanterías— y me pregunté por el pasado del propio Holmes. Pese a nuestra amistad, apenas había compartido conmigo su vida anterior. Y aun así estaba seguro de que él también tenía fantasmas.

En París, el año anterior, el conocido artista francés Lautrec había dicho que mi amigo era «un hombre atormentado». Pero, claro, los artistas ven cosas que al resto de personas se les escapan. Los demás necesitamos más tiempo.

Un ruido fuerte me sacó de mi ensimismamiento. Situado a un lado, sobre la mesa de química de Holmes, había un complejo aparato de tubos y matraces que expulsaban vapor y burbujas, emitiendo un fuerte rumor. Me acerqué a examinarlo.

—¡Watson! ¡Qué bien que haya venido! —exclamó esa voz tan familiar, yo me volví y observé la figura delgada de mi amigo al entrar en la habitación con un exceso de energía. Me dio una palmada en la espalda con entusiasmo, me apartó del equipo de química y me condujo hacia mi antiguo sillón—. ¡Siéntese, Watson! Deme un momento. —Regresó junto al equipo de química y apretó una pequeña abrazadera. Los temblores disminuyeron. Satisfecho con el resultado, me dirigió una sonrisa y se dejó caer en su sillón habitual, frente al mío. Pese a su típica palidez, parecía extrañamente contento y relajado, llevaba el pelo revuelto y una bata morada que le otorgaba un aire bohemio.

Holmes buscó su pipa en una mesa abarrotada que tenía cerca, se la metió en la boca, la encendió y echó a un lado la cerilla. Esta aterrizó, todavía humeante, sobre una pila de periódicos.

—¿Ha superado ya nuestra fantasmal aventura, Watson? —me preguntó con una sonrisa—. ¿Sigue teniendo pesadillas? —Un pequeño hilillo de humo comenzó a salir de los periódicos.

—Holmes…

—Admítalo, Watson, por un momento pensó que el sabueso era sobrenatural, ¿verdad? —se burló.

—Sabe que, como hombre de ciencia, yo no creo en fantasmas. —Hice una pausa—. Pero sí creo en las apariciones. —Una columna de humo blanco comenzó a subir del suelo junto a su sillón—. Mire a su derecha, Holmes.

—¿Hay ahí algún recuerdo vil en forma corpórea, Watson, esperando para atacar?

—No, pero sí hay una pila de periódicos a punto de causarle problemas.

Se volvió para mirarlo y, con un movimiento rápido, agarró los periódicos encendidos y los tiró dentro de la chimenea. Se giró hacia mí con una sonrisa.

—¿Apariciones? ¡Entonces sí cree!

—Me ha entendido mal. Hablo de fantasmas de nuestro pasado, recuerdos que no nos abandonan.

—¡Vamos, vamos, Watson!

—Sin duda usted lo comprende, Holmes. Me refiero a cosas no dichas o que se dejaron sin hacer, hablo de accidentes, violencia, muertes, personas a las que podríamos haber ayudado, aquellos a quienes perdimos. Imágenes vívidas de esas cosas pueden surgir ante nuestros ojos, y esas representaciones no deseadas actúan sobre nuestro sistema nervioso como si fueran reales.

Holmes resopló.

—Watson, no estoy de acuerdo. Somos los amos de nuestra propia mente, o podemos serlo sin esfuerzo.

—Si eso fuera cierto… —comenté yo, pensando no solo en mis recuerdos de guerra, sino en los frecuentes brotes de depresión del propio Holmes.

Su equipo de química empezó a emitir de nuevo un fuerte ruido.

—¿Qué diablos es eso? —pregunté.

No respondió, pero se acercó de un salto, como una gacela, hasta el aparato de química y allí apretó otra pequeña abrazadera. El ruido disminuyó y él me miró con una sonrisa, antes de volver a sentarse frente a mí.

—Holmes, va dando saltos por la habitación como si no hubiera ocurrido nada hace un año. Si el mes pasado todavía cojeaba, ¿cómo diablos ha logrado recuperarse plenamente?

Las graves lesiones que había sufrido en Lancashire el diciembre pasado, en la aventura que yo había bautizado como Arte en la sangre, le habían atormentado durante 1889, e incluso en Dartmoor, pocas semanas atrás. Pero él me había prohibido mencionar su dolencia cuando después escribí los siguientes casos. Si hubiera dicho de él que iba «cojeando con un bastón» (como de hecho sucedió, al menos parte del tiempo) su reputación se habría visto muy afectada.

Pero ahora ya no quedaba ni rastro de ese impedimento.

Se recostó en su sillón y encendió la pipa de nuevo.

—¡Trabajo! El trabajo es la mejor medicina para un hombre como yo. Y últimamente hemos sido bendecidos con algunos problemillas. —Lanzó la cerilla al fuego con sumo cuidado.

—Sí, pero ¿en el último mes?

—Estuve ejercitando la mente sobre la materia —dijo él—. Pero, al final, fue el entrenamiento físico. El boxeo, amigo mío, es una de las formas de ejercicio más extenuantes, tanto para las extremidades inferiores como para las superiores. Solo un bailarín utiliza las piernas con más intensidad que un boxeador.

—¿Y unirse al corps de ballet de Covent Garden no era una opción? —le pregunté yo, riéndome para mis adentros al imaginarme a Holmes deslizándose con suavidad entre docenas de bailarinas de ballet.

Holmes se rio mientras se apretaba más el cinturón de la bata. Pese al calor del fuego, entraba frío del exterior. Una súbita corriente procedente de detrás de las cortinas me provocó un escalofrío. Debía de haber dejado abierta la ventana, de modo que me levanté a cerrarla.

—No se moleste, Watson —me dijo Holmes—. No es más que una pequeña grieta en el cristal. Déjela.

Yo lo ignoré, arrugué un periódico para meterlo en el hueco y, al apartar la cortina, contemplé para mi sorpresa un agujero de bala.

—¡Dios mío, Holmes, alguien le ha disparado!

—A mí o a la señora Hudson.

—¡Qué ridiculez! ¿Qué va a hacer al respecto?

—La situación está bajo control. Mire la calle. Es totalmente seguro, se lo garantizo. ¿Qué ve al otro lado y a dos puertas de distancia hacia la derecha?

Volví a apartar la cortina y me asomé a la oscuridad. Allí, borrosa a causa de la nieve, a dos puertas de distancia, retrocediendo como un espectro entre los recovecos de una puerta sin iluminar, había una enorme e imponente figura.

—Me parece un tipo bastante peligroso —comenté.

—Sí. ¿Qué puede deducir solo con mirarlo?

Era difícil distinguir los detalles. El hombre era ancho de espaldas y musculoso, iba envuelto en un largo abrigo negro, bastante raído, llevaba una gorra azul maltrecha y muy calada sobre la cara. Sobresalía una barbilla fuerte y desnuda, y su boca parecía retorcida en una perpetua mueca de desdén.

—Un tipo poco recomendable, tal vez un delincuente. Lleva las manos metidas en los bolsillos, posiblemente oculte algo. —Ahí me detuve y me aparté de la ventana—. ¿No es posible que vuelva a disparar?

—Ah, Watson. Ha acertado en algunas cosas. Se llama Butterby. En efecto, lleva una pistola, aunque lo que esconde es mucho más importante. Va vestido para ocultar el hecho de que es policía.

—¡Policía!

—Sí, y en ese sentido resulta «poco recomendable». Quiero decir que está entre los peores policías que existen. Hasta Lestrade lo considera idiota. Imagine.

Yo me reí.

—Pero basta para ahuyentar a mi posible asesino, que no es más que un aficionado. Así que bravo, Watson, va mejorando.

Me aclaré la garganta.

—¿Un aficionado, dice? Pero aun así tiene buena puntería. ¿Quién, entonces?

—Un viejo conocido que me guarda rencor, pero ya le digo, Watson, que la situación está controlada —me aseguró. Entonces, al ver mi rostro de preocupación, se carcajeó—. En serio, Watson, su preocupación resulta conmovedora, pero no es necesaria. La mera presencia de nuestro amigo de ahí abajo servirá para poner fin al asunto.

Yo no estaba nada convencido e intentaría abordar el tema de nuevo más tarde.

—¿Dónde está el brandi? —pregunté, y me dirigí hacia el aparador en busca del decantador de cristal.

Encontré el recipiente tras una pila de libros. Estaba vacío.

—Lo siento, Watson, no hay brandi —me informó—. Las tiendas están vacías, salvo algunas pocas que se salen de mi presupuesto. ¿Ha oído hablar de los problemas con los viñedos en Francia? He estado estudiando el asunto. Pero puedo ofrecerle esto.

De una mesita que había junto a él levantó un matraz lleno de un líquido claro. Sirvió una pequeñísima cantidad en dos copas.

—Pruébelo —me animó con una sonrisa.

Acepté la copa y la olfateé. Sentí de pronto que se me despejaban los senos nasales y un intenso ardor en la cabeza.

—Dios mío, Holmes, ¡esto huele a algo mortal!

—Le aseguro que no lo es. Pruébelo. Mire, yo beberé con usted. —Alzó su copa para brindar—. A la de tres. Uno. Dos…

Al llegar a tres, ambos nos bebimos el líquido. A mí me dio un tremendo ataque de tos y comenzaron a llorarme los ojos, así que no fui capaz de saber si a mi amigo le había pasado lo mismo. Cuando se me pasó, vi que las lágrimas resbalaban por su rostro enrojecido; se reía y tosía a partes iguales.

—¿Qué es este brebaje? —pregunté mientras me secaba la boca con un pañuelo.

—Espirituosas en bruto. Puro whisky destilado, pero antes del envejecimiento que lo suaviza. Lo he diluido con agua, aunque es evidente que no ha sido suficiente.

Levantó un pequeño folleto titulado El destilador práctico.

—Eso ha sido un golpe bajo.

—Perdóneme, amigo mío. Todo en nombre de la ciencia.

Se oyeron una pequeña explosión y un siseo procedentes de la mesa de química. Contemplé el complejo sistema de matraces, contenedores de cobre y tubos.

Holmes solía emplear un pequeño quemador de alcohol para calentar sus productos químicos, pero entonces advertí una llama muy brillante que surgía de un mechero Bunsen conectado con un tubo de goma a la pared. Encima del mechero había suspendido un pequeño hervidor de cobre en forma de lágrima, con un extremo torcido sobre un tubo que pasaba por diversas válvulas y daba varias vueltas de manera compleja y confusa.

—¡Holmes! —exclamé—. ¡Es un alambique en miniatura!

—Vaya, Watson, definitivamente está mejorando.

—¡Pero lo ha conectado a la línea del gas! ¿Por qué? ¿Acaso no es peligroso?

—Necesitaba una temperatura más elevada. Y no, no es peligroso cuando se toma la precaución de…

El ruido había aumentado. El aparato entero comenzó a vibrar. El hervidor de cobre y la extraña configuración de tubos y matraces se agitaban y temblaban. Una de las abrazaderas se soltó y cayó al suelo desde la mesa. Un tubo quedó libre y varias gotas de líquido salieron disparadas por el aire.

—¡Holmes! —grité, pero él ya se había levantado de su sillón, cruzó de un salto la habitación y en ese momento una pequeña explosión arrancó la tapa del contenedor de cobre, rompió tres tubos de cristal y un matraz adyacente, e hizo que saliera disparado un chorro de líquido maloliente contra la pared cercana y una fila de libros. De debajo surgió una llama.

Gritamos a la vez y, en un instante, Holmes se lanzó sobre el equipo y apagó el fuego con una manta húmeda que sacó de un cubo que, obviamente, había colocado allí cerca en previsión de que pudiera suceder algo así. La manta se deslizó entre los objetos rotos. La llama se apagó y se hizo el silencio, interrumpido solo por un leve chisporroteo.

Ahora la habitación apestaba a alcohol y a quemado. Algo goteaba desde la mesa hasta la moqueta.

Oímos en la puerta los característicos golpes de la señora Hudson.

—¿Señor Holmes? ¿Doctor Watson? —gritó—. Ha venido una joven a verles.

Holmes y yo nos miramos como dos colegiales a los que han pillado fumando. Nos apresuramos a limpiar la habitación. Holmes lanzó un segundo paño húmedo sobre aquel desastre humeante del rincón mientras yo utilizaba un periódico para barrer los pedazos de cristal y demás cosas rotas bajo el escritorio.

Abrí la ventana para dejar salir ese horrible hedor y, a los pocos segundos, ya estábamos sentados en nuestros sillones, con otro tronco en la chimenea.

—Que pase, por favor, señora Hudson —gritó Holmes.

Agarró su pipa apagada y adoptó un aire desenfadado. Yo tardé un poco más en recomponerme y todavía estaba sentado al borde del sillón cuando se abrió la puerta.

2. Isla

—La señora Isla McLaren, de Braedern —anunció la señora Hudson.

En la habitación entró una joven vibrante de unos veintiocho años, de una elegancia exquisita, pequeña y delicada en estatura. A mí me llamó la atención de inmediato su belleza y su refinada conducta, pero también la inteligencia que destilaba su mirada. Iba bien vestida, con un traje morado de viaje hecho de lana, con pequeños toques de tela escocesa, oro y encaje en torno al cuello.

Su lustrosa melena era castaña, con reflejos cobrizos, y sus ojos de un sorprendente azul verdoso, que asomaban tras unas pequeñas gafas doradas. Se quitó estas últimas, observó la habitación, el desastre, el olor y a nosotros dos con una mirada penetrante y curiosa. Pensé de inmediato en un abogado que evalúa a un oponente.

—Dios santo —comentó, olfateando el aire.

Un olor repugnante emanaba del destilador, los periódicos y los paños mojados que había sobre la mesa de química. Aquel trasto continuaba siseando y vibrando de manera intermitente.

Me apresuré a ponerme en pie para saludarla. Holmes permaneció sentado, contemplándola de un modo curioso.

—Señora, bienvenida. Deje que cierre la ventana. Hace mucho frío —le dije, moviéndome hacia la ventana.

—Déjela así —ordenó Holmes, y yo me detuve en seco—. Adelante, señora McLaren, siéntese.

La dama vaciló y disimuló una tos.

—Un poco de aire es bienvenido. Bueno, señor Holmes, qué bien le han descrito en los periódicos. Y usted debe de ser el doctor Watson. —Su acento poseía una ligera entonación típica de las Highlands, pero modificada por la educación refinada. Me gustó de inmediato.

Holmes la miró con frialdad.

—Siéntese, señora McLaren, y exponga su caso. Y, por favor, sea sucinta. Estoy muy ocupado en estos momentos. —Agitó una mano y señaló con ella el sofá que había ante nosotros. Yo sabía con certeza que Holmes no estaba trabajando en ningún caso en aquel momento.

La dama sonrió.

—Sí, ya veo que está muy ocupado.

—Bienvenida, señora —repetí, desconcertado ante la inexplicable grosería de mi amigo, en un intento por mitigarla—. Estamos a su servicio.

—Voy a ir directa al grano —respondió ella, sentada ya ante nosotros—. Vivo en Escocia, en las Highlands para ser más exactos, en el castillo de Braedern, residencia de sir Robert McLaren, el señor de Braedern.

—McLaren de Braedern. Sí, conozco ese nombre —dijo Holmes, que se puso en pie lánguidamente, se estiró despacio y entonces, con un movimiento súbito, dio un salto, como impulsado por muelles, y se colocó detrás de su sillón. Llegó hasta la librería y pasó el dedo por varios volúmenes de notas archivadas, extrajo uno y estuvo hojeándolo.

—Ah, McLaren. Barón del whisky. Miembro del Parlamento. En el momento en que se escribió este artículo estaba trabajando para establecer su negocio en Londres. Con éxito, según parece. Un conservador. Raro para ser escocés. Viudo. Su difunta esposa era muy rica. Y… oh, sí. Continúe.

Regresó con el archivo y volvió a sentarse en su sillón.

—Sí —confirmó ella—. Es mi suegro.

—Evidentemente. Dice aquí que tenía una hija que no sobrevivió a la infancia y tres hijos.

—No está usted actualizado. Sobreviven dos hijos. El mayor, Donal, murió hace tres años, asesinado durante el asedio de Jartum.

—Usted está casada con uno de los otros dos. No con Charles, el mayor en la actualidad, sino con Alistair, el pequeño.

La señora McLaren sonrió.

—Eso es correcto, señor Holmes. ¿Cómo lo ha deducido?

No me gustó la mirada de Holmes.

—Señora, ¿en qué podemos ayudarla? —pregunté.

Pero la dama insistió.

—¿Señor Holmes?

—Es evidente. Su anillo. El famoso anillo de compromiso de lady McLaren, hecho de amatistas y esmeraldas; tengo aquí un recorte sobre su historia; hace juego con su vestido y sin duda lo llevaría puesto en el dedo si se hubiera casado con el hijo mayor. El resto de sus joyas son bastante discretas. Por tanto, se habrá casado con el pequeño.

La dama se llevó una mano al pequeño broche dorado del que colgaba un amuleto. Junto con una sencilla alianza de boda y unos pendientes de oro, esa era la suma total de sus joyas. Sonrió.

—En lo relativo a mis joyas, quizá no tenga por costumbre ser demasiado ostentosa, señor Holmes. Al igual que usted. —Se fijó en la bata que llevaba puesta.

—Da lo mismo —respondió Holmes. Ella guardó silencio, y fue una confirmación tácita. Holmes sonrió para sus adentros, se levantó y se acercó a la chimenea, donde estuvo manipulando su pipa. Me di cuenta de que la mujer le ponía nervioso y, al mismo tiempo, despertaba en él esa tendencia a mostrarse presuntuoso.

—He venido a Londres para asistir a la ópera, ver a mi modista y hacer algunas compras navideñas —explicó ella—. Ya que estaba aquí, se me ocurrió…

—Pensándolo mejor, ya he oído suficiente, señora McLaren.

—¡Santo cielo, Holmes! Señora, le pido perdón —dije yo—. Por favor, cuéntenos qué le preocupa. Somos todo oídos.

Antes de que pudiera responder, Holmes ladró:

—Su marido tiene una aventura, o eso es lo que usted imagina. Yo no trato asuntos maritales. Cierre la puerta cuando salga. —Se retiró bruscamente junto a una librería y se quedó allí, de espaldas a la mujer.

Ella permaneció sentada.

Holmes hizo una pausa y se volvió.

—De verdad, señora, se lo ruego. ¿Qué pensaría su familia de esta visita?

—Me importa poco lo que mi familia pueda pensar de mi visita. En este asunto estoy sola. Sus opiniones, aunque incorrectas, me resultan moderadamente interesantes. Por favor, explíqueme qué le ha llevado a pensar tal cosa.

Había abierto la caja de Pandora.

—Señora, lo mío no son opiniones, sino hechos —respondió él con su tono didáctico.

—Adelante —dijo ella.

—¡Holmes!

—Si insiste. Ha perdido peso recientemente. Para usted, eso podría considerarse algo beneficioso. Observo que a su vestido han tenido que meterle algunos centímetros, y no ha sido un trabajo muy profesional. Sin embargo, algo ha cambiado. Se ha arreglado el pelo de manera muy elaborada y ahora se compra ropa nueva. La última moda no tiene mucho valor en las Highlands, más bien al contrario, y además allí hace demasiado frío para eso. O usted tiene una aventura aquí, aunque no es probable porque lleva puesta su alianza de boda, o intenta volverse más atractiva a ojos de su marido. Lo de las joyas ya lo he explicado. Ahora, por favor, váyase.

—Se equivoca en varios aspectos, señor Holmes, pero ha acertado en dos cosas —respondió ella—. Sí que deseo volverme lo más atractiva posible. Para las mujeres, tristemente es nuestra principal, aunque efímera, fuente de poder. Tal vez eso cambie algún día. Y sí, Alistair es mi marido.

Holmes suspiró.

—Por supuesto.

—Sin embargo, no he perdido peso. Este vestido siempre me ha quedado demasiado grande y el pelo me lo he arreglado yo misma. Interpretaré ambos errores como cumplidos.

Holmes asintió secamente.

—¿Por qué siente usted tanto desdén por las mujeres, señor Holmes? ¿Y qué es ese olor? Da igual. Quiero ir directamente al grano. He venido a consultarle un caso. Veo que está usted un poco mal de fondos, así que tal vez sea mejor que escuche lo que tengo que decir.

Holmes dejó escapar el aire.

—Entonces sea breve, señora, se lo ruego. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa?

—Un momento, señora McLaren —dije yo—. ¿Qué le hace pensar que el señor Holmes anda mal de fondos? Sin duda habrá oído hablar de algunos de nuestros casos más recientes, que llegaron a la prensa.

—Sí, y estoy deseando que usted me los cuente, doctor Watson.

En ese instante surgió un ruido agudo de debajo del trapo mojado y este resbaló de pronto de la mesa de química. Holmes se apresuró a volver a tapar su alambique improvisado, pero no antes de que la dama pudiera verlo con claridad.

—Un experimento —comentó Holmes—. ¿No quiere contarnos su problema?

Ella lo miró con frialdad.

—Enseguida, señor. Primero, responderé al doctor Watson. Veo con claridad que el señor Holmes necesita dinero. Recientemente ha cambiado la suela de sus botas en vez de comprarse unas nuevas. Su pelo necesita sin duda los cuidados de un barbero. Y habría que lavar su chaleco, sus pantalones y su bata, y sin tardar mucho. Eso no encaja con su descripción del señor Holmes. Está decaído o intenta ahorrar dinero. Las botellas de alcohol del aparador están vacías e intenta rellenarlas con licores caseros. Por tanto, me inclinaría por lo segundo.

—Es un experimento químico —replicó Holmes—. Si necesita mi ayuda, por favor, cuénteme ya su caso.

Isla McLaren se reclinó en el sofá y me dirigió una sonrisa.

—Ha habido una serie de extraños incidentes en el castillo de Braedern y alrededores —dijo—. No puedo relacionar unos con otros y aun así tengo la sensación de que están conectados. Además, siento un peligro creciente. Del castillo de Braedern, como sabrá si aparece en sus archivos, señor Holmes, se dice que está embrujado.

—Dicen eso de todos los castillos de Escocia. A los escoceses les gustan mucho los fantasmas y las hadas.

—Yo no he dicho que crea que sea cosa de fantasmas. Algunos de mis paisanos escoceses han demostrado una excelente capacidad para el pensamiento racional, señor Holmes. Por ejemplo, James Clerk Maxwell, James Watt, Mary Somerville…

—Sí, sí, la que da nombre a su universidad en Oxford. Ya he visto el amuleto que cuelga de su broche, señora McLaren.

¡Oxford! Isla McLaren creció en estatura ante mis ojos. La Universidad Somerville para mujeres era muy prestigiosa y las jóvenes que asistían allí se contaban entre las más brillantes del imperio.

—Como iba diciendo, nuestro pequeño país ha contribuido con muchos genios en matemáticas, medicina e ingeniería.

Por fin Holmes se sentó y la miró. Su aspecto parecía haber cambiado de pronto.

—No puedo contradecirla, señora McLaren —respondió—. Discúlpeme. Veamos cuál es su problema.

La señora McLaren tomó aliento y miró a mi amigo durante unos segundos, como si intentara decidir algo.

—Ha habido una serie de curiosos acontecimientos en Braedern. Quizá el más extraño sea este. Hace no mucho, una joven doncella desapareció de la finca en extrañas circunstancias.

—Continúe —dijo Holmes, mientras abría de nuevo el informe y comenzaba a hojearlo.

—Su nombre es Fiona Paisley. Era un miembro muy visible del personal, bastante guapa, pelirroja, con el pelo hasta la cintura.

—¿Es? ¿Era? Sea clara, señora McLaren. ¿Dónde está ahora?

—De vuelta en el trabajo, pero…

—Continúe. Una atractiva doncella desapareció brevemente, pero ha regresado. ¿Cuál es el misterio?

—No ha regresado sin más. Lo hizo en un cesto, atada, drogada y con su hermosa melena cortada hasta el cuero cabelludo.

Eso al fin despertó el interés de Holmes.

—Comience por el principio. Hábleme de la chica y dígame las fechas de esos acontecimientos.

—Fiona desapareció el pasado viernes. Regresó dos días más tarde, hace tres días.

—¿Por qué ha esperado para consultarlo conmigo?

—Permítame que le cuente esto a mi manera, señor Holmes.

Holmes suspiró y le hizo un gesto con la mano para que continuara.

—Fiona flirteaba y era muy directa, bastante encantadora a su manera. Tenía muchos admiradores. Todos los hombres de la finca se fijaban en ella. Al principio pensamos que se habría fugado con alguien, hasta que los sirvientes apelaron al señor en masa, insistiendo en que había sido secuestrada.

—¿Por qué?

—No faltaba nadie más. No se habría fugado sola. Y además encontraron su zapato cerca del jardín que hay detrás de la cocina. Se organizó un grupo de búsqueda, pero no descubrieron nada.

—Pero ha regresado. ¿Qué es lo que ha contado? ¿No vio a su atacante?

—No. No nos ha dado ninguna pista.

Holmes suspiró y se puso en pie para ir a buscar otro cigarrillo a la repisa de la chimenea. Lo encendió con aire despreocupado.

—Muy bien. Todos los hombres de la finca se fijaban en ella. ¿Es posible que su marido también lo hiciera?

—«Todos» significa «todos».

—Entonces, ¿sospecha de una aventura? ¿Quizá un castigo? ¿Es posible que usted u otra mujer de la casa se sintiera amenazada por la chica?

—¿Por qué iba a acudir a usted si yo fuera la culpable?

—Señora McLaren, créame, eso ya se ha hecho. Seamos francos. Hay cierto grado de arrogancia en su presentación.

—Yo lo llamaría seguridad en una misma, no arrogancia. ¿Va a escucharme, o acaso su necesidad de ponerme en mi lugar es mayor que su cortesía profesional? O, quizás, tratándose de usted, debería llamarlo curiosidad.

He de reconocer que mi amigo encajó aquella reprimenda con elegancia.

—Perdóneme. Por favor, continúe, señora McLaren. El zapato que encontraron cerca del jardín. ¿No había indicios de forcejeo, nada aparte del objeto?

—Nada. Anduve preguntando y buscando pistas yo misma, pero en su habitación no encontré nada y la zona donde se descubrió el zapato estaba tan pisoteada para entonces que resultó imposible hallar nada.

—¿Quiere decir que jugó a ser detective, señora McLaren? ¿No habría sido más pertinente llamar a la policía?

—Me parece que no, señor Holmes. El doctor Watson ha dejado claro en sus relatos lo que opina usted del trabajo detectivesco de la policía. Nuestro jefe de policía local es un incompetente. Francamente, es un borracho. El señor de la casa se negó a avisarlo.

—Y aun así me cuesta mucho creer que una aficionada sin experiencia como usted pudiera…

Lancé una mirada de advertencia a mi amigo. Me pareció que estaba siendo excesivamente duro. Aquella mujer había despertado en él algo que yo no entendía.

Isla McLaren no se dejó amedrentar.

—Lo que me preocupa es la historia de la propia Fiona. Estaba tan asustada que apenas podía hablar. La raptaron de noche y había mucha niebla. No vio nada.

—Sí, bien, y entonces ¿qué?

—Se despertó en un lugar frío y húmedo, sobre lo que parecía ser un suelo de piedra con paja esparcida por encima, aparentemente para ofrecerle algo de comodidad. Estaba atada, pero con cuerdas acolchadas, y con los ojos tapados. Le dolía mucho la cabeza.

Holmes había regresado a su sillón y ahora escuchaba con atención.

—Entonces fue con cloroformo. Es fácil de encontrar. Efectivo, aunque algo ordinario. ¿Y después?

—Alguien que en ningún momento le dirigió una sola palabra entró sin hacer ruido y procedió a cortarle el pelo con lo que parecía ser un cuchillo muy afilado. Lo hizo con cuidado y ella tuvo la impresión de que esa persona estaba colocando los mechones de pelo junto a ella de algún modo. Posiblemente para quedárselos.

Holmes expulsó el aire y se recostó.

—Pero ¿no le hizo ningún otro daño?

—No tenía ni una magulladura. Sin embargo, para una mujer, su pelo es…

—Sí, sí, por supuesto. Pero volverá a crecerle. ¿Quién descubrió el cesto?

—El segundo sirviente, que salía para echar al correo unas cartas.

—¿Eso es todo? ¿Dónde está ahora la chica?

—En casa, pero es incapaz de trabajar. Está fuera de sí. Fiona ya era supersticiosa antes y sus amigos han intentado convencerla de que su secuestro ha sido obra de algo sobrenatural.

—¿Por qué?

—El ataque fue muy silencioso. No vio ni oyó a nadie acercarse.

Holmes volvió a recostarse en su sillón y cerró los ojos. No se movió durante varios segundos.

—Señora McLaren, hábleme más de la chica, de su personalidad, de su reputación.

—Fiona tiene, o tenía antes de su secuestro, una actitud deslumbrante, flirteaba y era caprichosa. No es ninguna erudita, aunque sí es astuta. No ha sido capaz de aprender a leer, pero disfruta con las atenciones y no lo oculta. No me cae nada mal esa chica, de hecho me gusta bastante. Sin esforzarse lo más mínimo, es un imán para los hombres. No me he molestado en rastrear sus afectos o sus acciones, pero apostaría a que podría haber bastantes mujeres y hombres celosos de las atenciones que recibe.

—Insinúa muchas cosas, pero ¿puede confirmar algún romance específico? La atracción de un marido hacia una guapa doncella molestaría a la mayoría de las mujeres, señora McLaren. Incluso a usted.

—Yo no soy la mayoría de las mujeres, señor Holmes. Pero creo que las atracciones de Fiona no vienen al caso. Pienso que la profanación a la que ha sido sometida es el principio de una amenaza mayor, como ponía en la nota.

—¿Tiene una nota? ¿Por qué no lo había dicho? ¡Déjeme ver! —Holmes estaba indignado.

Ella sacó un trozo de papel arrugado del bolso. Holmes lo observó con los ojos entornados y después me lo pasó a mí.

—Tome, léalo, Watson.

Y así lo hice, en voz alta.

La hermosa melena le ha sido cortada.

Mas solo pelo y ni un dedo herido

La víctima ha mancillado la morada

Y será mejor que de aquí se haya ido

Si no seguís mi advertencia e insistís

En acostaros con bellezas como aquesta

Perderéis tal vez algo que sentís

Y lo que más teméis será la respuesta

Peligro han de correr vuestras vidas

Vigilad pues a quienes más queréis

Mirad los intereses y tomad medidas

O a vuestras esposas pronto extrañaréis

Advertidos quedáis y nadie lo negará

Si la tragedia llega, mi culpa no será.

Un fiel amigo de los McLaren

—Mmm —dijo Holmes—. Este fantasma es un poeta aficionado. Un soneto digno del mismísimo Shakespeare, aunque no especialmente brillante. Tiene dialecto escocés. Un papel común en Escocia y por todo el norte, escrito con plumilla. Las letras tienen una forma muy precisa, como si hubieran sido copiadas de un manual, por lo tanto el escritor, que es enérgico, no hay más que ver los trazos ascendentes, trataba de disimular su caligrafía, lo que resulta prudente. Aunque esto es de un interés relativo, señora McLaren, sigo creyendo que se trata de un asunto doméstico. Busque a la persona que estaba «acostándose» con la muchacha y a quien pueda sentirse molesto por ello.

La señora McLaren se irguió en su asiento.

—Considero lo ocurrido un acto de violencia, señor Holmes. Y la nota indica que se avecinan problemas. Pero creo que usted no…

—Señora McLaren, no acepto casos hasta que no haya una verdadera razón. Aunque estos acontecimientos resultan algo inusuales, y desde luego crueles, no comparto su grado de alarma. A no ser, claro, que se sienta usted amenazada de algún modo. ¿Es así?

—No.

—Señora, entonces este caso está fuera de mi ámbito. Parece ser una simple intriga doméstica, aunque con elementos extraños. Buenos días.

Holmes se recostó en su sillón y apagó su cigarrillo. Pero Isla McLaren no iba a rendirse tan fácilmente. Tomó aliento y continuó.

—Señor Holmes, he venido a pedirle ayuda —dijo—. Se dice que Braedern está embrujado. Se han sucedido muertes sin explicación. Tengo una creciente sensación de inquietud de la que no logro deshacerme.

—¡Otra vez fantasmas! De acuerdo, ¿qué muertes sin explicación?

—Hace diez años, lady McLaren, madre de los tres hijos de quienes ya hemos hablado, salió una noche de tormenta a supervisar el parto de un potro que resultó ser una falsa alarma. Cuando trató de regresar al castillo, se encontró la puerta cerrada y no pudo entrar. Murió de frío.

—¿Se abrió una investigación oficial? ¿O jugó usted a los detectives, señora McLaren?

—Señor Holmes, se burla de mí. Es evidente que eso fue antes de mi llegada. Y sí, la policía investigó. Cuando lady McLaren murió, algunos de los sirvientes vieron huellas en la nieve que indicaban que alguien había intentado entrar por el piso de abajo en diferentes lugares, rompió una ventana, pero no pudo superar los postigos. Su cuerpo helado se encontró más tarde y el señor quedó destrozado.

—¿No sonó ninguna campana? ¿Cómo es que nadie del interior oyó nada? —preguntó Holmes.

—Al parecer la campana no funcionó. No sé más.

—Probablemente fue un accidente. ¿Por qué lo menciona ahora?

—Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por la torre este; un espíritu malévolo que causa daños —explicó la dama.

Holmes suspiró.

—¿Qué tipo de daños, señora McLaren? —pregunté yo.

—Un sirviente cayó por las escaleras y murió el año pasado, se dice que fue empujado por el fantasma. Y una niña desapareció en esa zona años atrás.

—Mmm, podría ser… la única hija del señor, Anne. Tenía dos años y nueve meses —murmuró Holmes.

—Ninguno de los sirvientes quiere entrar allí después del anochecer y yo temo que…

—No parece usted de las que creen en fantasmas. ¿Qué desea exactamente de mí, señora McLaren?

—Quizá usted pueda investigar y demostrar que no hay nada que…

Holmes agitó la mano al oír aquello. La señora McLaren se mantuvo firme y cambió de táctica. Sería difícil disuadir a aquella mujer, y yo admiré su fortaleza, aunque me pregunté por qué insistiría tanto. Resultaba intrigante.

—Señor Holmes, es la nuestra una familia compleja. El whisky McLaren es muy conocido, pero dentro de la familia hay desacuerdos por el control. Rivalidades.

—He oído hablar de su whisky —dije yo con amabilidad—. Según me han dicho, McLaren Top es muy bueno.

—Sí. Justo el año pasado fue adoptado por el hotel Langham y muchos otros como «whisky de confianza». Hay mucho dinero en juego. Podrían incluso concedernos una orden real, pero con todas estas leyendas sobre nosotros y estos miedos…

Holmes suspiró. Abrió los ojos y miró fijamente a la dama.

—Una chica desaparecida que ya no está desaparecida. Una nota en verso con amenazas imprecisas. Muertes accidentales. Fantasmas. Y ahora rivalidad entre hermanos. Me temo que está buscando algo donde no lo hay. Señora, yo no tengo nada que hacer ahí. Por favor, cierre la puerta al salir.

Pero la señora McLaren aún no había terminado.

—Señor Holmes, ayer encontré esto en el cobertizo del jardín. —Buscó en su bolso y sacó un cartucho de dinamita y un largo detonador.

Nos quedamos de piedra y oí que mi amigo tomaba aire.

—¡Cuidado con eso, señora McLaren! —dijo Holmes—. Entréguemelo, por favor.

Ella no le hizo caso, sino que se lo colocó en el regazo y, en su lugar, sacó un cigarrillo de su bolso. Antes de que pudiéramos impedírselo, cogió un fósforo de un estuche de plata y lo encendió.

Ambos gritamos y saltamos de nuestros sillones. Holmes logró arrebatarle la dinamita. Se apartó y se quedó unos segundos sujetando el cartucho en alto, sin saber qué hacer, pues si se alejaba de ella y de su cerilla encendida, se acercaría más al fuego, o a la mesa de química, que todavía chisporroteaba bajo el paño mojado.

—Relájense, caballeros. Es falso. Ya lo comprobé. No hay nitroglicerina en esta habitación, a no ser que sea suya. —La dama nos sonrió con dulzura.

Holmes la miró con odio.

—Debe admitir que esto ha captado su atención —dijo ella mientras se encendía el cigarrillo. Dio una calada y expulsó varios círculos de humo hacia el techo, miró hacia arriba a través de ellos y contempló a mi compañero con una mirada burlona—. Igual que captó la mía.

3. Rechazo

Holmes suspiró, olfateó y examinó el cartucho de dinamita. Satisfecho, lo lanzó sobre una mesita.

—Señora McLaren, ha dejado claro lo que quería decir, si bien de un modo más teatral de lo necesario. ¿Qué le hace tanta gracia, doctor?

Me encogí de hombros y él continuó.

—La dinamita es la herramienta clásica del constructor de vías férreas, de los mineros y de los anarquistas. Esta parece el último modelo de Nobel, hecho en su fábrica escocesa. ¿Qué cree que hacía así, enrollado como si estuviese lleno, aun sin estarlo? Falso, ha dicho. ¿Y dónde la encontró exactamente?

La señora McLaren sonrió.

—No tengo ni idea. Encontré estos dos cartuchos falsos, y una provisión de lo que creo que eran cartuchos cargados de verdad, en un cobertizo de herramientas que hay en la parte trasera del jardín de la cocina. En cuanto a su otra pregunta, solo puedo hacer conjeturas.

—Por favor, no lo haga. Las conjeturas son para aficionados. ¿Alguien de su familia está conectado con el movimiento separatista escocés? ¿Con la Revolución rusa? ¿Con los anarquistas franceses? —Hizo una pausa antes de continuar—. ¿Con el movimiento sufragista de las mujeres?

—Ha cubierto usted un amplio espectro, señor Holmes. Yo apoyo el derecho de las mujeres al voto, como cualquier persona con dos dedos de frente. Pero no soy una radical. En cuanto al resto, no podría estar segura. La política no es el tema principal en nuestras reuniones familiares.

—¿Y cuál es, entonces?

—El dinero, señor Holmes. El negocio del whisky. Las técnicas de destilación, los ponis, la caza, los chismorreos locales… y los fantasmas.

Holmes suspiró.

—La dinamita se utiliza para despejar terrenos para nuevos edificios, ¿verdad? ¿Su destilería ha crecido recientemente? ¿No hay una razón lógica para que la dinamita esté presente en estos usos?

—Bueno, sí —respondió la dama—. Pero no entiendo lo de los cartuchos falsos.

Silencio. De la mesa de química procedían pequeños sonidos. Holmes agitaba la rodilla con impaciencia.

—Señora —dijo tras unos segundos—. Hay muchos toques de misterio en sus diversas historias y aun así me temo que no veo aquí un caso para mí. El doctor Watson la conducirá a la salida.

Admitiré que esto me sorprendió. ¡Me parecía que había suficiente intriga para varios casos! Pero más desconcertante aún era la grosería de Holmes hacia la dama. Aunque a veces podía ser insensible, solía mostrarse cortés, sobre todo en lo referente a las mujeres.

La señora McLaren se puso en pie abruptamente y yo me levanté con ella.

—Puedo salir sola, doctor Watson —me dijo. Después se volvió hacia mi amigo—. Me temo que le he hecho perder su tiempo. Y el mío.

La señora McLaren se marchó y, nada más oír cerrarse la puerta de abajo, no pude aguantar más.

—¡Holmes! ¿Por qué vacila? ¡Aquí hay muchos asuntos interesantes! Y la señora McLaren…

—¿Qué? ¿Una doncella a la que le cortan el pelo, unos sirvientes que les tienen miedo a los fantasmas, unos cartuchos de dinamita vacíos que podrían o no haber aparecido en un cobertizo? Por cierto, esos no se crearon como cartuchos falsos. Alguien les quitó la cordita por alguna razón. Sospecho que pudo ser la propia dama, que después los trajo aquí para sacarlos si sus demás historias no llamaban mi atención.

—¡Holmes, esa es una idea descabellada!

Él se encogió de hombros.

—¿No la cree capaz?

—¡Esa no es la cuestión! Parece demasiado inteligente y sensata para recurrir a tales artimañas. ¿Acaso la historia, y la propia dama, no le ha parecido intrigante?

—No, a usted le ha parecido intrigante. A mí me parece…

—Totalmente fascinante.

—… provocativa. En serio, Watson, debe apuntar más alto.

—Provocativa no es un mal comienzo para un caso, Holmes.

—Ya he tomado una decisión, eso es todo. Además, Mycroft tiene algo para mí y voy a reunirme con él por la mañana. ¿Quiere venir conmigo? Sin duda será más interesante que los enredos de la señora McLaren.

—Sí, iré, Holmes. Aunque no comprendo esta decisión. Aquí hace un frío de muerte.

Al acercarme a cerrar la ventana rota, eché un vistazo fuera. La nieve caía con fuerza y el aire se volvía opaco. Pero, al otro lado de la calle, vi algo que me detuvo en seco.

—¡Vaya! ¡Su hombre tiene problemas ahí abajo!

En las sombras, el corpulento Butterby estaba forcejeando con un desconocido alto y bien vestido que empuñaba un bastón como si fuese un palo de golf. El atacante llevaba ventaja y, de pronto, golpeó a Butterby en la cara. Este cayó entre las sombras.

Holmes se acercó de un salto a la ventana, echó una ojeada y salió corriendo hacia la puerta gritando:

—¡Quédese ahí! ¡No me siga bajo ningún concepto! ¡Haga lo que le digo!

En un instante lo vi salir corriendo bajo la nieve, sin abrigo, esquivar el tráfico y atravesar Baker Street hasta donde estaba Butterby, que se había levantado y peleaba con su atacante. Desde la distancia yo solo distinguí a un caballero que rondaría nuestra edad y que luchaba con una energía particularmente violenta. Butterby estaba recibiendo una paliza mientras Holmes corría hacia ellos.

Pero el atacante advirtió su presencia, se apartó de Butterby y, volviéndose en el último momento, le lanzó un golpe a Holmes con el bastón, alcanzándole en la espinilla con un ruido seco que pude oír desde el otro lado de la calle. Holmes gritó y cayó al suelo. Dos viandantes cercanos salieron huyendo.

Bajé las escaleras y salí a la calle sin pensármelo dos veces.

Para cuando los alcancé, Holmes había vuelto a ponerse en pie y estaban los tres peleando sobre la acera resbaladiza, con la nieve cayendo en ráfagas a su alrededor. Butterby se fue al suelo y el atacante centró toda su atención en Holmes.

Pero, al percibir que yo me acercaba y ver que llevaba las de perder, el asaltante se zafó y comenzó a huir, con su abrigo de pelo de camello ondeando tras él. Sin embargo, el destino intervino y de pronto le hizo resbalar sobre el pavimento helado y caer, golpeándose la cabeza contra la base de una farola.

Se quedó quieto. Nosotros nos quedamos jadeantes, y Butterby aún tirado en la acera junto a nosotros, sujetándose la cabeza.

—¿Está bien, Holmes? —grité por encima del viento.

—Sí, asista a ese hombre, Watson —respondió él mientras ayudaba a Butterby a levantarse.

Yo me volví hacia el atacante. Tenía un rostro agradable, cincelado y bien definido. Seguía con los ojos cerrados y estaba quieto. Me arrodillé, le tomé el pulso y examiné sus pupilas. No las tenía dilatadas, lo que era buena señal. El viento seguía agitando ráfagas de nieve a nuestro alrededor. Ni Holmes ni yo teníamos puesto el abrigo.

—Llevémoslo dentro —grité. Holmes vaciló solo un instante, pero después asintió.

Con la torpe ayuda de Butterby, los tres conseguimos trasladar al hombre hasta nuestra sala de estar y, minutos más tarde, el misterioso atacante estaba tumbado, aún inconsciente, sobre nuestro sofá, con las manos sujetas a la espalda con las esposas de Butterby. Holmes agarró un segundo par de esposas de la repisa de la chimenea y encadenó sus pies a la pata del sofá. Yo temblaba por la breve exposición a los elementos, pero me centré en examinar al hombre con mayor profundidad. Coloqué una almohada para levantarle la cabeza, que le caía hacia atrás por el borde del sofá.

Mi paciente era un hombre alto y corpulento. Su abrigo procedía de la prestigiosa sastrería Savile Row, y ahora estaba sucio y rasgado después de la pelea. El hombre tenía un corte profundo en la frente y seguía inconsciente, pero tenía el pulso fuerte y regular, la respiración era normal. Llamé a la señora Hudson para que trajera agua caliente y toallas, y mientras limpié la herida con un pañuelo y una de las bebidas espirituosas de Holmes.

Un Butterby callado y enfurruñado contemplaba la escena como una estatua en un rincón de la habitación. La nieve derretida que caía de su cuerpo aterrizaba en la moqueta. Se llevó un pañuelo sucio al corte que tenía en la mejilla y puso cara de dolor. Yo le entregué uno limpio. Holmes levantó la mirada y, cuando por fin se fijó en él, sugirió que fuese a buscar a Lestrade y que se diese prisa.

—Ahora mismo —murmuró Butterby y se marchó arrastrando los pies. Holmes negó con la cabeza, irritado.

Nuestro hombre del sofá luchaba por recuperar la consciencia. Emitió un gruñido, puso los ojos en blanco, los cerró y volvió a abrirlos. Me volví hacia mi amigo.

Holmes estaba pálido del esfuerzo y del frío, aún tenía nieve en el pelo y en los hombros de la bata. Se frotó la espinilla y puso cara de dolor.

—¿Se encuentra bien, Holmes? —volví a preguntarle.

—No es más que una magulladura. Este hombre ha estado entrenándose desde la última vez que nos vimos. Lo había subestimado. ¿Hasta dónde alcanzan los daños?

—Entonces, ¿lo conoce?

—Los daños, Watson.

—Vivirá. Necesitaría brandi, pero…

—Tome, dele un poco de esto. Mi mejor whisky, aunque no lo merece. —Me entregó una botella. ¡McLaren Top!

Acerqué la bebida a los labios del asaltante, sujetándole la cabeza. Él entornó los párpados, miró a su alrededor y agitó súbitamente las piernas y los brazos, hasta descubrir que estaba esposado. Escupió y apartó la cara del whisky, pero lo golpeó con la barbilla y varias gotas se derramaron sobre su abrigo.

Sacudió la cabeza para centrarse y de pronto vio a Holmes de pie junto a él. Emitió un grito profundo y dio una violenta sacudida hacia mí. Luchando contra sus esposas, comenzó a emitir una serie de sonidos extraños y confusos.

—Menudo desperdicio de buen whisky escocés, St John —dijo Holmes—. Por no mencionar que ha terminado de estropear su bonito abrigo. Veo que ha recuperado su buen gusto para la ropa.

—¿De qué conoce a este hombre? —pregunté.

—Es una larga historia —respondió mi amigo con tensión en la voz.

El hombre emitió otra serie de sonidos ininteligibles. Me volví para mirarlo y descubrí por qué. Mientras hacía ruidos, ¡contemplé horrorizado que el hombre había perdido la lengua! La herida no era reciente. No había rastro de sangre, solo un espacio oscuro donde debería haber estado la lengua.

St John frunció el ceño.

Holmes se volvió hacia mí.

—Este es el señor Orville St John. Un distinguido miembro de los St John de Northumberland, nobles terratenientes, enormemente ricos gracias a la explotación forestal. Fuimos juntos a la universidad en Camford. ¿Le cuento al doctor Watson lo que ocurrió allí, St John?

El hombre no dijo nada.

—Daré por hecho que eso ha sido un sí. El señor St John y otro amigo igualmente bien situado, quienes gozaban de un enorme prestigio en Camford, obtenían honores en matemáticas y química, hasta que llegué yo y empecé a superarlos. Un premio o dos, el favor de un famoso profesor, y de pronto me convertí, para ellos, en una especie de némesis, un objeto de envidia y desprecio.

Advertí que St John contemplaba a mi amigo con una rabia vehemente.

—Comenzaron una campaña para expulsarme de la universidad. —El tono de Holmes era prosaico, incluso ligero, pero la tensión de su rostro hablaba más que sus palabras—. Él trató de convencer a los estudiantes y al claustro de que yo había hecho daño a su perro, y que había volado por los aires un laboratorio a propósito. Mi situación era precaria. No solo perdí a los pocos amigos que tenía… aunque, bueno, la popularidad nunca fue mi objetivo…

En el sofá, St John resopló.

—Dudo mucho que lograran provocarle —dije yo.

St John murmuró en voz alta.

—Se equivoca, Watson. Claro, por entonces él podía hablar. De hecho, St John era el presidente del Sindicato y un maestro del debate. Su apodo era Lengua de Plata y, gracias a sus extraordinarios poderes de persuasión, logró poner en mi contra a toda una universidad y a casi todos los catedráticos.

Holmes hizo una pausa mientras recordaba.

—Al final me arrestaron. Aunque para entonces ya había perdido la voluntad por… por otras razones. En cualquier caso, Watson, ahí sentada, frente a usted, está la razón por la que abandoné la universidad.

Yo estaba seguro de que la historia escondía mucho más. St John se quedó mirando a Holmes con frialdad, sin parpadear. Holmes se volvió hacia él y dejó a un lado el talante. El odio entre ambos era palpable, como una corriente eléctrica que atravesara el aire.

—Fue muy persuasivo, St John —comentó.

Siempre me había preguntado cuál sería la razón por la que Holmes había dejado la universidad sin titularse. Aquella me parecía una explicación incompleta. Lo aparté a un lado, detrás de St John, donde nuestro prisionero no pudiera vernos. Señalé la lengua con un gesto para exigir una explicación. Holmes se limitó a negar con la cabeza.

—Luego —articuló sin emitir sonido.

Se oyó un ruido en las escaleras y la señora Hudson hizo pasar a Lestrade y a dos ayudantes. El pequeño y enjuto inspector parecía, como era habitual en él, lleno de energía.

—¡Señor Holmes! —exclamó.

—Ah, Lestrade, veo que Butterby por fin ha hecho algo bien —respondió Holmes—. Ha ido a buscarle en el momento justo. Dentro de unos minutos me gustaría que se llevara a este hombre, el señor Orville St John.

—Oh, parece un caballero, pero sin modales. ¿Al calabozo entonces, señor Holmes? Butterby ha hablado de asalto y agresión. Tanto a él como a usted y al buen doctor —anunció Lestrade con deleite.

—Un momento, por favor, inspector.

Holmes se volvió hacia St John y dijo lo siguiente muy despacio y con gran cuidado:

—St John, ya es usted conocido por esta zona y ha intentado matarme tres veces en los últimos seis días.

Holmes se inclinó hacia delante y sacó un revólver del bolsillo del abrigo de St John. El hombre tomó aire cuando mi amigo lo abrió y miró cuántas balas tenía. Se lo entregó a Lestrade.

—Ha sido disparado recientemente, y el calibre y el modelo coincidirán, sin duda, con la bala encontrada en mi pared en ese punto.

Señaló con la mano y me fijé en un nuevo agujero de bala en la pared, justo debajo de mi foto del general Gordon.

—¡Intento de asesinato además! —dijo el policía.

—Paciencia —respondió Holmes, y se volvió de nuevo hacia el hombre que estaba esposado frente a nosotros—. Voy a hacerle una oferta a cambio de su libertad, St John. Si acepta mis condiciones, no presentaré cargos. Y, Lestrade, le pido que convenza a Butterby para que retire él también los suyos. Suéltele los tobillos a este caballero, por favor, doctor. —Me entregó las llaves de sus esposas—. Y usted las manos, Butterby.

Tras quedar en libertad, St John apartó la mirada mientras se frotaba las muñecas. Yo era incapaz de interpretar su reacción a esas últimas palabras. Holmes continuó.

—Lo que resulta completamente extraño, St John, es por qué ahora. ¿Qué le ha traído aquí? —Se inclinó hacia delante mientras hablaba.

St John le dio la espalda con frialdad.

—Debe olvidarse de esta vendetta —comentó Holmes con un suspiro—. Sabe que no soy culpable de lo que me acusa. En el fondo de su corazón, lo sabe.

St John permaneció inescrutable. Examiné su rostro inmóvil, pero no vi muestra alguna de que fuese a ceder.