1,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Philaubooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

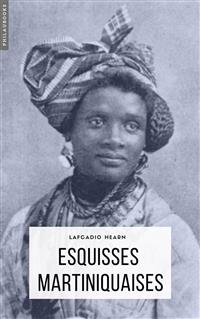

Pendant le voyage qu’il entreprit aux Petites Antilles au cours de l’été 1887, Lafcadio Hearn, débarquant à la Martinique, fut immédiatement sensible à l’influence de « ce charme singulier que l’île a toujours exercé sur les étrangers et qui lui a même valu son surnom poétique : « Le Pays des Revenants ». Et il avoue dans une de ses lettres : « De même que bien d’autres avant moi, je ne quittai ces rivages enchantés que pour être hanté par cet irrésistible regret qui ne ressemble à aucun autre, et qui est précisément l’enchantement que ce pays exerce sur tous ceux qui s’en éloignent. Aussi j’y retournai avec l’intention d’y séjourner quelques mois ; mais l’enchantement dura et j’y restai deux ans. » Deux ans pendant lesquels il vécut au milieu « d’une population fantastique, étonnante, — une population des mille et une nuits », apprenant à aimer et à comprendre cette humanité des tropiques, qui, dit-il, possède, « un grand charme, celui de l’enfance et de la bonté ». Commencées pendant son premier séjour, Hearn ne termina ses Esquisses Martiniquaises qu’après avoir « revu l’île magique à travers une brume d’été ». Nulle part son amour des tropiques qui le tenailla toute sa vie, même pendant ses premières années au Japon, n’est exprimé avec une ferveur et une sincérité plus émouvantes... Marc Logé.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Esquisses Martiniquaises

Lafcadio Hearn

Traduction parMarc Logé

Table des matières

Préface

I. LES PORTEUSES

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

II. LA GRANDE ANSE

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

III. LA GUIABLESSE

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

IV. UN REVENANT

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

V. LA VÉRETTE

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 12

Chapitre 13

Chapitre 14

Chapitre 15

Chapitre 16

Chapitre 17

Chapitre 18

Chapitre 19

Chapitre 20

Chapitre 21

Chapitre 22

Chapitre 23

Chapitre 24

Chapitre 25

Chapitre 26

Chapitre 27

Chapitre 28

Chapitre 29

Chapitre 30

Chapitre 31

VI. LES BLANCHISSEUSES

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

À propos de l’auteur

« La façon d'être du pays est si agréable, la température si bonne, et l'on y vit dans une intimité si honnête, que je n'ay pas vu un seul homme, ny une seule femme qui en soient revenus, en qui je n'aye remarqué une grande passion d'y retourner. »

Le Père Dutertre,

1667.

À Mon Cher Ami

LÉOPOLD ARNOUX,

Notaire à Saint-Pierre, Martinique.

Souvenirs de nos promenades, de nos voyages, de nos causeries, des sympathies échangées, de tout le charme d'une amitié inaltérable et inoubliable, de tout ce qui parle à l'âme au doux Pays des Revenants.

L. H.

Préface

Pendant le voyage qu’il entreprit aux Petites Antilles au cours de l’été 1887, Lafcadio Hearn, débarquant à la Martinique, fut immédiatement sensible à l’influence de « ce charme singulier que l’île a toujours exercé sur les étrangers et qui lui a même valu son surnom poétique : « Le Pays des Revenants ». Et il avoue dans une de ses lettres : « De même que bien d’autres avant moi, je ne quittai ces rivages enchantés que pour être hanté par cet irrésistible regret qui ne ressemble à aucun autre, et qui est précisément l’enchantement que ce pays exerce sur tous ceux qui s’en éloignent. Aussi j’y retournai avec l’intention d’y séjourner quelques mois ; mais l’enchantement dura et j’y restai deux ans. »

Deux ans pendant lesquels il vécut au milieu « d’une population fantastique, étonnante, — une population des mille et une nuits », apprenant à aimer et à comprendre cette humanité des tropiques, qui, dit-il, possède, « un grand charme, celui de l’enfance et de la bonté ». Commencées pendant son premier séjour, Hearn ne termina ses Esquisses Martiniquaises qu’après avoir « revu l’île magique à travers une brume d’été ». Nulle part son amour des tropiques qui le tenailla toute sa vie, même pendant ses premières années au Japon, n’est exprimé avec une ferveur et une sincérité plus émouvantes... Avec quel élan passionné il s’écrie : « Ah ! les tropiques ! Ils tirent toujours aux cordes de mon cœur. Mon Dieu, mon véritable champ de travail était là, dans les pays latins, aux Antilles, et dans l’Amérique espagnole. Mon rêve était de hanter les vieilles cités espagnoles et portugaises, de remonter l’Amazone et l’Orénoque pour y découvrir des sujets de romans que nul autre n’aurait pu y trouver »...

À défaut de ces romans surprenants qu’il rêva d’écrire, Hearn appliqua ses dons remarquables à dépeindre la vie frémissante et colorée de Saint-Pierre et des villages avoisinants, « Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus pittoresque, et aussi la plus jolie ville. des Antilles ; toute bâtie et pavée de pierre, aux rues très étroites, aux toits pointus de tuiles rouges percés de lucarnes. La plupart des édifices sont peints d’un jaune clair qui fait un délicieux contraste avec le ruban bleu incandescent du ciel tropical. Aucune rue n’est absolument plate ; presque toutes les rues escaladent les collines, dégringolent les vallons, se tordent, se courbent, décrivent des angles soudains... Du pittoresque et de la couleur, voilà les charmes particuliers et uniques de Saint-Pierre. »

Et c’est ce pittoresque et cette couleur qui revivent dans les pages des Esquisses Martiniquaises, où les porteuses, les das, les belles chabines, les jolies griffonnes aux noms vieillots et charmants, — Coraline, — Azaline, — Florine, — Cendrine, — Loulouze, — et leurs compagnons, les ouvriers du port et des plantations, gabarriers, arrimeurs et travailleurs musclés, défilent en une procession bariolée sous la splendeur de cette nature tropicale dont Lafcadio Hearn a été le peintre fidèle et enthousiaste.

Grâce à lui, la vision de l’ancien Saint-Pierre s’élève, tel un mirage hors d’un passé encore si proche de nous, et en le contemplant nous comprenons pourquoi Lafcadio Hearn a choisi comme épigraphe ces lignes écrites en 1667 par le Père Dutertre, de l’Ordre des Frères Prêcheurs :

« La façon d’être du pays est si agréable, la température si bonne, et l’on y vit dans une liberté si honnête, que je n’ai pas vu un seul homme ni une seule femme qui en soient revenus en qui je n’aie remarqué une grande passion d’y retourner. »

MARC LOGÉ.

Septembre 1923.

Partie I

LES PORTEUSES

1

Lorsque vous vous trouvez pour la première fois, par un jour sans ombres, à Saint-Pierre, la délicieuse ville des Antilles, pour peu que vous ayez le sens de la poésie et des souvenirs classiques, il se glissera dans votre imagination une impression de « déjà vu » il y a très, très longtemps de cela, vous ne sauriez dire où. Cette sensation est comparable à celle d’un rêve, d’un rêve très heureux, dont vous n’avez gardé qu’un souvenir imprécis. La simplicité et la solidité de l’architecture bizarre, l’excentricité des rues gaies et étroites tout embrasées de chauds coloris, les teintes des toits et des murs, vieillis par des striures et des tâches vertes et grises de moisissures, l’absence surprenante de châssis aux fenêtres, de vitres, de becs de gaz et de cheminées, la délicatesse de fleur du ciel bleu, la splendeur de la lumière tropicale et la chaleur du vent tropical, — tout cela vous produira moins l’impression d’une scène d’aujourd’hui que la sensation de quelque chose qui a été et qui n’est plus. Lentement ce sentiment se précise avec le plaisir que vous prenez dans l’éclat coloré des costumes, dans la demi-nudité des silhouettes des passants, dans la grâce puissante des torses basanés comme le métal de statues, dans la courbe arrondie de bras et de jambes dorés comme des fruits tropicaux, dans la grâce, clos altitudes, dans l’harmonie inconsciente des groupements, dans les draperies et les plis des robes légères qui oscillent au balancement des hanches libres, dans la symétrie sculpturale des pieds nus. Vous regardez les rues citrines de haut en bas, là-bas vers l’éblouissante clarté bleue, où la mer et le ciel se confondent, là-haut vers la verdure perpétuelle des montagnes boisées, - et vous vous émerveillez du moelleux des tons, de la netteté des lignes dans la lumière, de la diaphanéité des ombres colorées... Et toujours vous interrogez votre souvenir : « Quand ? Où ai-je déjà vu tout cela... autrefois ? »

Et puis votre regard se trouve peut-être tout à coup fixé par la beauté vaste et solennelle de la masse verdoyante aux ombres violettes du volcan mort, qui domine de très haut la ville, visible de toutes les rues et ombragé peut-être par de minces spirales de nuages, pareils aux spectres de ses anciennes fumées montant vers le ciel. Alors brusquement le secret de votre rêve se révèle à vous avec l’évocation de nombreux souvenirs lumineux : — rêves des Idyllistes, fleurs des vieilles chansons siciliennes, fantaisies gravées sur les murs de Pompéi. Un moment cette illusion est délicieuse ; — vous comprenez, comme, jamais vous ne l’avez encore compris, le charme d’un monde disparu, la ville antique, l’histoire des terres cuites, des pierres gravées, et de tous les objets gracieux exhumés des fouilles. Le soleil lui-même n’appartient pas à aujourd’hui mais à vingt siècles passés. C’est ainsi et sous cette même lumière que marchaient les femmes du monde antique. Vous savez que cette imagination est absurde, : que la force de l’astre ne s’est pas visiblement atténuée à travers tous les âges de l’humanité, — que sa gloire toute-puissante dure depuis des millions d’éons. Mais pendant cet instant de rêverie, il paraît plus grand, ce soleil impossible qui colore les mots, qui colore les œuvres des artistes amoureux du passé de la lumière dorée des rêves.

Cette hallucination est trop vite rompue par des bruits modernes, par des visions modernes, — par les pas pesants de matelots qui descendent en tanguant vers leurs navires, — par le coup lourd du canon qui signale la malle, — par le roulement d’une charrette américaine. Et, instantanément, vous vous rendez compte que la langue mélodieuse que parlent les passants n’est ni hellénique, ni romaine : mais simplement le beau parler enfantin des esclaves français.

2

Mais quels esclaves furent les pères de cette génération libre ? Ici les anthropologues, les ethnologues se trouvent à défaut : les traits africains se sont transformés, — les caractéristiques africaines se sont modifiés à un degré tel, en un peu plus de deux siècles, par les croisements, par l’habitude, par le sol, le soleil et par toutes les forces naturelles qui forment le moule des races, que l’on cherchera en vain la preuve des assertions ethnologiques.

Non... le talon du nègre martiniquais n’est pas proéminent ; son pied n’est pas plat, mais au contraire finement cambré, les articulations ne sont pas grosses, tous ses membres sont effilés, tous ses muscles sont développés. Et le prognathisme est devenu si rare chez lui que l’on peut chercher pendant des mois sans en trouver un seul exemple frappant... Non. C’est une race spéciale, aussi particulière à la Martinique que les formes de ses collines : c’est une race montagnarde, — et les races montagnardes sont belles...

Comparez cette race à la population de la noire Barbarie, où la grossièreté simiesque des types de la côte africaine s’est perpétuée sans transformation. Et le contraste est en effet bien surprenant.

3

L’artiste observateur qui visite la Martinique sera surtout frappé par le port droit et la démarche rapide et régulière des femmes qui portent des fardeaux. C’est à la vue d’une de ces passantes qu’il devra surtout le ton et la couleur antiques de ses premières impressions. Et la plus grande partie des femmes de la population de race mêlée sont des porteuses professionnelles. Presque tout le transport des marchandises légères, et aussi celui de la viande, des fruits, des légumes, s’effectue de l’intérieur du pays à la côte, et vice versa, sur des têtes humaines. Dans certains ports, les paquebots réguliers sont chargés et déchargés par des femmes et, des jeunes filles assez fortes pour soulever et porter les malles ou les caisses à destination. À Fort-de-France, ce sont des femmes qui chargent le charbon sur les grands navires de la Compagnie Générale Transatlantique. Elles chantent tandis qu’elles vont et viennent par centaines en longues processions, et elles achèvent le travail avec une rapidité extraordinaire. Or la porteuse créole est certainement un des types physiques les plus remarquables qui soit. Et, malgré tout l’enthousiasme artistique que vous inspire son port gracieux, sa démarche souple ou sa beauté à demi barbare, si vous êtes absolument étranger au pays, vous n’arriverez jamais à vous former une idée de la créature étonnante qu’elle est véritablement.

Laissez-moi vous parler du type le plus élevé de la porteuse professionnelle, qui est, comparée à la charbonnière, ce qu’est un cheval pur sang comparé à un cheval de trait ; je veux parler du type de la porteuse choisie pour sa résistance et sa rapidité à distribuer les marchandises aux paroisses de l’intérieur, ou à les vendre « à la commission » loin de la capitale. À cette même classe appartiennent aussi les porteuses campagnardes qui transportent les produits des plantations, fruits, légumes, etc., des ports les plus proches jusqu’à leurs propres paroisses à l’intérieur du pays.

Ceux qui affirment que la grande résistance et l’énergie physique n’existent pas dans les tropiques ne connaissent certainement pas la porteuse créole.

4

Dès l’âge le plus tendre, — vers cinq ans, — elle apprend à porter de petits objets sur sa tête, — un bol de riz, une dobanne de terre rouge remplie d’eau, ou une orange placée sur une assiette. Bientôt elle sait équilibrer ces objets parfaitement, sans l’aide de ses mains. J’ai souvent vu des enfants qui couraient, portant sur leur tête des seaux remplis d’eau, dont ils ne versaient pas une goutte. Vers neuf ou dix ans, elle sait porter ainsi un panier ou trait, relativement lourd, contenant vingt à trente livres de marchandises. Elle accompagne sa mère ou sa grande sœur pendant un long voyage de colportage, marchant nu-pieds pendant dix-huit ou vingt kilomètres par jour ; vers seize ou dix-sept ans, elle est devenue une grande fille robuste, souple, vigoureuse et solide, — tout en tendons et en chair ferme. Elle porte un grand plateau ou panier et un fardeau de cent à cent cinquante livres. Elle gagne maintenant trente francs par mois en parcourant cinquante milles par jour comme colporteuse.

Certaines de sa classe vous font rêver à Atalante et toutes, que leurs visages soient laids ou beaux, sont bien faites. Créé par d’extraordinaires nécessités de milieu, ce type est particulièrement local : c’est le type du pur sang humain représentant le vrai secret de la grâce : l’économie de la force. Sur les longues routes de l’intérieur, il n’y a pas de porteuses corpulentes — toutes sont bâties légèrement et finement comme des coureurs. Il n’y a pas de vieilles porteuses. pour faire ce métier même à quarante ans, il faut avoir une constitution très vigoureuse. Dès que les premières forces de la jeunesse et de la santé sont passées, la pauvre porteuse doit chercher un travail moins dur ; elle ne peut plus lutter contre les jeunes filles. Car cette profession exige du corps humain le maximum de rendement comme force, comme endurance et comme rapidité de mouvement.

En règle générale, le poids que porte la « porteuse » est tel qu’elle ne peut ni le charger ni le décharger sans aide ; l’effort qu’elle ferait ainsi produirait un anévrisme, luxerait un muscle ou un nerf. Il lui est impossible de s’asseoir sous son fardeau sans risquer de se rompre le cou. Afin de se préserver du danger, il lui faut observer un équilibre absolument parfait. J’ai vu moi-même une femme qui s’était rompu un muscle du bras en se montrant trop pressée et imprudente à aider une de ses compagnes à se débarrasser de son fardeau.

Personne sauf une brute, ne refusera jamais d’aider une femme à soulever son fardeau ou à s’en décharger. Vous verrez parfois le planteur le plus orgueilleux, le négociant le plus riche, rendre ce service avec joie. La bassesse d’un tel refus n’a été conçu que par ces étranges histoires de démons qui abondent dans la littérature traditionnelle créole (I).

5

En se préparant pour son voyage jeune machanne (marchande) revêt la plus pauvre et la plus courte de ses chemises, et la plus usagée de ses robes de calicot. C’est tout son costume. Elle relève sa robe devant, de façon à la laisser un peu dépasser les genoux, et elle l’enserre ainsi dans un cordon de taille ou dans une longue écharpe qu’elle enroule étroitement sur les hanches. Au lieu d’un madras ou un turban peint, elle noue un mouchoir ordinaire autour de sa tête : si ses cheveux sont longs, elle les peigne en arrière et les tord en un chignon sur sa nuque. Puis, elle fait un bourrelet, ou tôche, ainsi qu’elle l’appelle. en enroulant un mouchoir plus grossier autour de ses doigts comme nous enroulons une ficelle ; elle place ce coussinet, qu’elle a préalablement aplati par une légère tape, sur sa tête au-dessus de sa coiffure. Et ensuite elle pose sur la tôche le grand plateau chargé de marchandises.

Elle ne porte pas de souliers. Il lui serait impossible d’être chaussée et accomplir son travail vite et bien dans un pays aussi montagneux. Elle doit chaque jour monter et descendre des milliers de mètres, gravir plusieurs côtes siraides que tous les chevaux du pays meurent après quelques années des mêmes efforts. La porteuse résiste invariablement plus longtemps que le cheval, bien qu’elle porte un poids égal. Et les souliers, à moins qu’ils ne soient extraordinairement bien faits, dévieraient un peu pendant la marche à chaque inégalité de terrain aux montées et aux descentes. Ils comprimeraient les orteils et produiraient par le frottement des cors, des œils-de-perdrix, ou des ecchymoses, et rendraient bientôt la porteuse infirme. Rappelez-vous qu’elle doit parfois marcher cinquante milles entre l’aube et le crépuscule sous un soleil si ardent que nul Européen ou Américain ne peut s’y exposer impunément sans ombrelle, sous le terrible soleil des tropiques. Les sandales sont les seules chaussures concevables qui s’adaptent bien à une profession comme la sienne. Mais elle ne saurait qu’en faire, la plante de ses pieds est durcie de façon à ne point sentir les aspérités de la route et de présenter aux cailloux pointus une surface qui est à la fois résistante et souple, comme un coussinet de caoutchouc plein. En plus de sa charge, elle ne porte qu’une bourse de canevas, attachée à sa ceinture à droite, et, à gauche, une très petite bouteille de rhum, ou plutôt de tafia blanc, qui est si bon marché. Car il se peut qu’elle ne trouve pas toujours à boire l’eau de la Gouyave, la rivière froide, claire et pure transportée des plus hautes montagnes aux fontaines de Saint-Pierre, par un merveilleux système de canalisation. Il lui faudra parfois, sur les routes plus éloignées, boire l’eau de source ordinaire des fontaines de bambous, et celle-ci peut provoquer la dysenterie si on ne la coupe pas d’une cuillerée d’alcool. C’est pourquoi la porteuse ne voyage jamais sans emporter un peu d’eau-de-vie.

6

Voilà ! Elle est prête ; châgé moin, souplé, ché ! Elle se penche pour soulever l’extrémité du lourd plateau, une camarade prend l’autre bout : yon ! dé ! toué ! Le voici posé sur sa tête. Peut-être sourcille-t-elle un peu, — le poids n’est pas parfaitement équilibré : alors elle l’assujettit elle-même, elle le place. Puis, tout étant bien assuré, souple, légère, et à demi nue elle s’éloigne à longs pas rebondissants. Sa marche est si régulière que le fardeau ne vacille jamais ; pourtant ses mouvements sont si rapides que, tout bon marcheur que vous puissiez être, vous vous fatiguerez après un quart d’heure d’efforts soutenus pour la suivre à la montée. Quinze minutes ! Et la porteuse peut marcher ainsi sans ralentir (sauf un instant à midi pour boire et manger) pendant au moins douze heures et cinquante-six minutes, durée extrême d’une journée aux Antilles. Elle part avant l’aube et s’efforce d’arriver à sa destination avant le coucher du soleil, car, après la tombée de la nuit, comme tous ceux de sa race, elle a peur de rencontrer des zombis.

Laissez-moi vous donner maintenant une idée de la vitesse moyenne à laquelle une porteuse peut marcher portant un poids d’environ cent cinquante livres ; j’ai basé mes calculs en partie sur mes propres observations, en partie sur les déclarations des négociants qui emploient des porteuses, et en partie sur les affirmations des habitants des villes ou des bourgs énumérés plus bas, — et toutes ces déclarations sont parfaitement d’accord.

De Saint-Pierre à Basse-Pointe, par la route nationale, il y a un peu moins de vingt-sept kilomètres trois quarts. La porteuse franchit facilement cette distance en trois heures et demie, et elle revient dans l’après-midi après une absence qui n’a guère duré plus de huit heures. De Saint-Pierre à Morne Rouge, à deux mille pieds d’altitude, et dont la montée est si abrupte que personne ayant les moyens de louer une voiture ne songe jamais à la tenter à pied, il y a sept kilomètres et demi. La porteuse les parcourt en un peu plus d’une heure, pourtant ceci ne représente que le début de son voyage. Elle se rend ensuite à Grande-Anse, à vingt et un kilomètres de là ; mais elle ne s’y repose pas ; elle revient à la même allure et arrive à Saint-Pierre avant la nuit. De Saint-Pierre à Gros-Morne, la distance qu’elle franchira deux fois dans la même journée équivaut à un peu plus de trente kilomètres par jour ! Et beaucoup de machannes entreprennent des voyages encore plus longs, des voyages qui durent parfois trois ou quatre jours. Mais elles se reposent alors aux villages sur leur chemin,