9,99 €

Mehr erfahren.

Süße Träume verfolgen den gestandenen Hauptkommissar Hans Amplätzer tagein, tagaus. Während er seinen zucker-süßen Beschwerden bewährt Deftig-Saures entgegensetzt, fordert ein ungewöhnliches Kapitalverbrechen Beharrlichkeit und all sein Gespür und Können. Die ohnehin, wegen der Flüchtlingskrise besorgten Bürger von Kleinschätzenswert werden durch einen Mord in einer Flüchtlingsunterkunft in Angst und Schrecken versetzt. Die Stimmung ist angespannt und aufgeladen. Eine Vielzahl von Kontaktpersonen und potenziellen Motiven führen in ein Labyrinth von Indizien und Mutmaßungen, aber ohne klare Verbindungen. Es stellt sich die Frage: Wer ist in der Lage, einen solch cleveren und eiskalten Mord zu planen und durchzuführen? Trotz gründlicher Polizeiarbeit tappen Hans Amplätzer und seine junge, unerfahrene Kollegin, Julia Schmidt, lange im Dunkeln. Erst als Julia Schmidt in Schwierigkeiten gerät, ergeben sich für Hans Amplätzer neue Hinweise auf diese hinterhältig teuflische Tat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© 2022 Thomas Reger

Lektorat: Johanna Furch

Verlagslabel: Tom Rega Works

ISBN Softcover: 978-3-347-70142-7

Quellenangabe verwendeter Bilder:

Shutterstock: 1315608488, 1500128756

Adobe Stock: 68587538, 166906239, 216412663, 271015174, 381705982

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

Essigsaurer Zucker - kurzgefasst

Süße Träume verfolgen den gestandenen Hauptkommissar Hans Amplätzer tagein, tagaus. Während er seinen zuckersüßen Beschwerden bewährt Deftig-Saures entgegensetzt, fordert ein ungewöhnliches Kapitalverbrechen Beharrlichkeit und all sein Gespür und Können. Die ohnehin, wegen der Flüchtlingskrise besorgten Bürger von Kleinschätzenswert werden durch einen Mord in einer Flüchtlingsunterkunft in Angst und Schrecken versetzt. Die Stimmung ist angespannt und aufgeladen. Eine Vielzahl von Kontaktpersonen und potenziellen Motiven führen in ein Labyrinth von Indizien und Mutmaßungen, aber ohne klare Verbindungen. Es stellt sich die Frage: Wer ist in der Lage, einen solch cleveren und eiskalten Mord zu planen und durchzuführen? Trotz gründlicher Polizeiarbeit tappen Hans Amplätzer und seine junge, unerfahrene Kollegin, Julia Schmidt, lange im Dunkeln. Erst als Julia Schmidt in Schwierigkeiten gerät, ergeben sich für Hans Amplätzer neue Hinweise auf diese hinterhältig teuflische Tat.

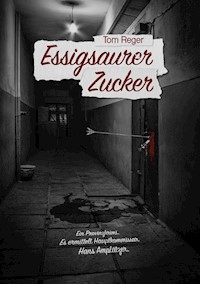

Tom Reger

Essigsaurer Zucker

Ein Provinzkrimi. Es ermittelt Hauptkommissar Hans Amplätzer

Alles Bluna – der Traum

Das Schattenspiel des überragenden Baumes zeichnete ein bewegtes Muster auf ihn und die umliegende Fläche. Niemand hätte ihn entdecken können, wäre man nicht durch wissende Hilfe der Nase darauf gestoßen. Und niemand hätte nur erahnen können, dass unter den traumhaft schönen Bäumen und Sträuchern ein menschliches Wesen schlief. Licht und Schatten wechselten sich ab und eiferten dem Rhythmus der sich im Winde wiegenden Äste und Blätter dieser bunten und doch künstlich anmutenden Pflanzenwelt nach. Gelegentliche Sonnenstrahlen schmeichelten wärmend mit sanfter Kraft über die Oberfläche der nackten Haut des Schlafenden, die einem Zebra gleich verziert erschien.

Der Wind hauchte ein liebliches Lied und die Blätter und Äste überschlugen sich mit einem zarten Wirrwarr aus verschiedensten raschelnden Lauten. Windspiele, wie man sie von Ziergärten kennt, aber viele davon auf einmal, kamen dieser zauberhaften feinen Melodie am ehesten nahe. Aber noch viel harmonischer, angenehmer und irgendwie friedvoll. Völlig gefesselt von dem süßen Klang war ihm, dem Beobachter dieser Szene eines Traumes, total entgangen, dass sich der gerade eben noch unbemerkt und ruhig daliegende Mensch im Zebralicht bereits erhoben hatte. Nun erst entdeckte ihn der Beobachter, als der verborgen Gebliebene auf einen schier unendlichen Strand mit strahlend weißem Sand auf ein hellblau schimmerndes Meer aus Wasser zuhielt, dessen leises Rauschen sich in sanften Wellen kräuselte. Er, der Beobachter, konnte nur noch den definierten braungebrannten Rücken eines Mannes erkennen mit blonden Beachboy Locken, die ihm wallend über die Schulter fielen. In lässigem Chic zierte eine kurze Lederhose seine schmalen Hüften. Wohl war sie ihm einen Ticken zu groß und hing arg baumelnd zwischen seinen Beinen. Der Zebramensch, der nun im grellen Licht der Sonne jede Spur von Streifenmuster verloren hatte, war nicht wirklich in Eile, aber trödelnd behäbig war er auch nicht unterwegs. Launig schwang er die Arme vor und zurück und tauchte nach einem kurzen Sprint und Hechtsprung in das erfrischende Nass des am Ufer anbrandenden Wasserwellenwirbels ein.

Nach wenigen Sekunden schoss sein Oberkörper mit hochgestreckten Armen aus dem Wasser und der Beobachter spürte sein unheimliches Vergnügen und die unsagbare Lust an dem kühlen Nass. Schwimmend bewegte er sich im Wasser fort und genoss in vollen Zügen, was ihn umgab. Er hatte seinen Mund geformt, als würde er aus einem überdimensionalen Glas trinken wollen, und schlürfte mit vollem Genuss an diesem grenzenlosen Geschmack, der doch eigentlich nach salzigem Meerwasser schmecken müsste, dachte der Beobachter.

Irrsinnigerweise verspürte der Beobachter im Unterbewusstsein seines nächtlichen Traumes etwas ganz anderes. Seine Geschmacksknospen spielten plötzlich verrückt. Anstatt der scharfen Würze des Meersalzes kamen in ihm Erinnerungen an seine Jugend hoch, als sich ein süßlicher Geschmack unwiderruflich in seiner Mundhöhle ausbreitete. Ein zärtliches Prickeln auf der Zunge und am Gaumen, ließen in ihm eine Mischung aus Sprite, Bluna und Redbull-Süße aufleben.

Am Morgen - Hans Amplätzer

Hans schälte sich mühevoll aus der Umklammerung seiner Bettdecke, ohne dabei die Augen nur einen Spalt öffnen zu wollen. Er schlief immer bei geschlossenem Rollo, weil er den Morgen hasste. Das Licht als grelle Ansage des Morgens, dass nun die Nacht zu Ende sei, hatte er schon nicht leiden können, als seine Mutter jeden Schulmorgen die Vorhänge aufgezogen hat. Das Allerschlimmste jedoch, was er fast abgründig bis zum Tode verabscheute, war dieses Schmecken. Das Licht konnte er aussperren, Geräusche konnte er fast unterdrücken – so gut es mit zwei Ohrenstöpseln eben ging – aber der Geschmack im Mund, im Rachen und die Speiseröhre runter war fast immer der gleiche, als hätten kleine Wichtelmännchen mindestens einen Eimer voll flüssigem Süßzeug in seinen Rachen gekippt. Wieder war es dieses Bluna-Sprite-Redbull Gemisch. Deshalb hielt es ihn auch nicht lange im Bett, von wegen noch gemütlich an den Resten der Nacht festhalten und die letzten Streckungen im warmen Bett auskosten. Er streifte sich fast blind die Hausschlappen über die nackten Füße, taumelte halb schlaftrunken die Treppe herunter, ging zum Kühlschrank und holte sich sein Gegenmittel aus dem Kühlfach.

Jeden Morgen machte Hans Brotzeit, je deftiger umso besser. Heute hatte er Lust auf einen essigsauren Presssack vom Metzger die Straße runter. Der machte ihn, so wie er ihn liebte, so richtig sauer. Dazu ein oder zwei Essiggurken, richtig viel Salz und Pfeffer oben auf und eine Scheibe Schwarzbrot vom Bäcker gegenüber der Metzgerei. Er war ein guter Kunde, denn sein Konsum an Wurst, Fleisch und Brotwaren glich eher dem Bedarf einer zumindest vierköpfigen Familie mit mittelgroßen Kindern, die allesamt keine Vegetarier waren. Er liebte das Essen allgemein und nicht nur wegen der morgendlichen Süße im Mund, die seine Beobachterrolle im Traum verursachte.

Noch beim Verzehr saß er in seinen altmodischen Boxer-Shorts und einem genauso alten Frottee Bademantel. Den hatte ihn vor vielen Jahren eine liebe Freundin zum Geburtstag geschenkt und beim Auspacken gemeint: „So einen kannst du gut gebrauchen“, weil sie es nicht mochte, wenn er nur in Unterhosen am Frühstückstisch saß. Mittlerweile war der Bademantel durch das viele Waschen eingegangen und eigentlich zu klein geworden. Oder hatte Hans über die Jahre hinweg zugelegt? Egal, er liebte das alte Ding, obwohl er anfangs nicht sicher war, ob er es tatsächlich tragen würde. Mit Herz und Leidenschaft aß er Stück für Stück seiner morgendlichen Gaumenfreude. Beherzt schnitt er sich mit dem Jagdmesser seines Vaters einen Kanten vom Bauernbrot, spießte ein großes Viertel vom Presssack auf und verschlang es auf einen Sitz. Nach und nach, mit jedem Happen, wurde der Geschmack in seinem Mund besser. Als er den Teller geleert hatte, war sein Süß-Sauer-Gefühl wieder in die richtige Balance gekommen. Dieser Traum machte ihn nicht nur zum Beobachter, sondern auch zum Leidtragenden mit allen Konsequenzen. Zur Sicherheit schmatze er noch ein paar Mal mit leerem Mund, prüfte sein Geschmacksgefühl und war soweit zufrieden. Der zuckergeile Traum hatte seine Wirkung verloren. Erst jetzt war er bereit für die Dusche und eine frische Rasur, die nötig geworden war, da er sich schon mehrere Tage hatte gehen lassen ohne einen triftigen Grund zu haben. Es gehört irgendwie zu seiner Natur, die ihm nicht ganz wichtigen Dinge auch einfach mal geschehen zu lassen. Allerdings, sein ungewöhnlich hässlicher Bartwuchs, als hätte eine wilde Hyäne mit einem Löwen gerauft, hatte bereits unterschwellige Aufmerksamkeit erregt. Den bohrenden Blick seines Chefs kurz bevor der Spruch mit der Gurkenmaske kam – „Hatten Sie heute schon eine Gurkenmaske, Herr Amplätzer?“ –, kannte er mittlerweile nur zu gut. Den brachte er jedesmal, wenn er ihm – verklausuliert zwar, aber doch unmissverständlich – zu erkennen gab, dass es wieder Zeit wurde für eine anständige Gesichtspflege.

Normalerweise war Hans Amplätzer ein ordentlicher Typ, zumindest würde er Selbiges von sich behaupten. Zugegeben, eine Frau hätte ihm vermutlich gut getan. Eine, die ihm hin und wieder beibrachte, was Ordnung und Sauberkeit im häuslichen und vor allem persönlichen Sinne bedeuten konnte – und fürs allgemeine Aussehen sowieso. Im Grunde seines Herzens wusste er schon, was die Norm wäre, aber er war nicht der Konsequenteste und Disziplinierteste seiner Art. Und vermutlich war auch ein zu groß geratener Schuss Ignoranz dabei. Hinzu kam eine innerliche Auflehnung gegen zu viel Reinheit im weitesten Sinne. Überhaupt, diese übertriebene Reinheit war ihm eher suspekt und erregte zuweilen einen Anflug von Misstrauen. Und dabei bezog er Reinheit nicht zwingend nur auf Hygiene, sondern vor allem auf Menschen, die in ihrem Ego kein bisschen Selbstzweifel hatten und sich selbst als moralisch und charakterlich überlegen zeigten. Solche Menschen betrachtete er zunächst einmal besonders genau und misstrauisch, ob denn nicht doch eine menschliche Schwäche, eine verborgene Sucht oder Phobie zu erkennen sei. Als Kriminaler, der Verbrecher und Mörder jagte, kannte er sein Klientel zu gut, um nicht in jedem Menschen einen Funken teuflischer Begier und psychischer Abgründe zu wissen. Manchmal hatte es nur den richtigen Moment, den richtigen Trigger, diese eine, verzweifelte, ausweglose Situation gebraucht und seine „Kundschaft“, wie Hans Amplätzer seine überführten Täter hin und wieder nannte, waren zu eigentlich Unfassbarem fähig gewesen. Bewusst oder unbewusst, egal.

Hans zwiebelte sich in seine Lieblingsjeans mit weitem Hosenschlag, ein Unterhemd und ein Karohemd, darüber und noch eine Schicht bestehend aus einem Leibchen, das er nicht zuknöpfte, anders als die steifen Anzugträger mit ihrem aufgesetzten Chic. Zuletzt folgte seine geliebte Außenhaut, die Lieblingslederjacke aus den Achtzigern, die bislang alle seine Einsätze mitgemachte hatte.

Schneidig fuhr er mit seinem Oldtimer, einem goldschwarzen Opel Commodore, Baujahr 1970, vor die Dienststelle auf seinen angestammten Parkplatz. Der Wagen war ihm heilig. Ein Stück aus der Vergangenheit, das er tatsächlich ehrte wie einen Goldschatz. So viele positive Erinnerungen verband er mit der alten Kutsche. Damals, als er jung gewesen war, war man es gewohnt seine Liebschaften im Auto zu pflegen. Nix mit Übernachten in Häusern wildfremder Leute, selbst wenn es nur für einen One-Night-Stand war. Gut gelaunt sprang er aus seinem Opel und lief die Treppe hoch in sein Büro. Die Fahrt mit dem alten Gefährt hatte ihm seine gute Laune zurückgebracht.

Ein „G‘morg’n“ da, ein „Servus“ dort, bis er in seinen Verschlag kam. Manchmal nannte er sein quadratisches Zimmer so, weil es tatsächlich holzvertäfelte Wände hatte. Vor der Umwidmung dieses Gebäudes in eine Polizeiinspektion war es eine Pension gewesen mit Gästezimmern im oberen Stockwerk. Es hatte geheißen, es würde eine Zwischenlösung sein, diese ehemalige Pension „Weitblick“, bis man etwas Besseres gefunden habe. Der Name der Pension hatte etwas zweideutiges. Denn für die Einheimischen vom Land war der Name Anlass für frotzelnde Einlassungen, wenn die Polizei wieder einmal im Dunkeln tappte. „Polizei kurzsichtig“, hieß es dann und vor allem, wenn es um Delikte ging, deren Aufklärung auf sich warten ließ oder überhaupt nicht stattfand. Aber, wie es eben so war, die Frotzeleien in der Bevölkerung hielten an und am Ende blieb bezüglich der Polizeistation alles beim Alten. Denn das durch die obere Behörde versprochene Geld für die nagelneue Polizeiinspektion sei im Moment nicht vorhanden, hieß es regelmäßig aus dem Innenministerium.

Hans zog gleich von Anfang an in eines der Gästezimmer, ehemals das Zimmer „Vergissmeinnicht“. Der Spott der Kollegen war ihm sicher, wenn er wieder einmal etwas hatte liegen lassen. Mit einem Augenzwinkern brachten ihm die Kumpel der Streifenpolizei besagtes „Vergissmeinnicht-Objekt“ an den Tatort vorbei, was ihm schon einige Tassen Kaffee gekostet hatte.

Die Polizeistation war an ihre räumliche Kapazitätsgrenze angelangt. Alle Büros waren maximal mit Arbeitsplätzen ausgestattet, dementsprechend eng und laut ging es zu. Aber Hans war ohnedies lieber auf der Straße unterwegs. Derzeit war er allerdings ausschließlich mit alten Fällen betraut, die er sichten und entscheiden musste, welche davon in das Archiv gehen sollten und welche es im ersten Durchgang wert waren, neu aufgerollt zu werden. „Das nervt gewaltig. Dieses administrative Zeug“, wetterte Hans vor sich hin und holte sich einen Aktenordner, klemmte ihn sich unter, füllte am Kaffeeautomaten noch schwarzen Kaffee in seinen Thermobecher für die Commodore-Spezialhalterung und wollte sich gerade an den Schreibtisch setzen, als das Telefon um Aufmerksamkeit rang. Er holte sich den Hörer ans Ohr.

„Amplätzer, servus, was gibt’s?“ Er hatte die Nummer am Display erkannt. Es war die Zentrale, die über die Vermittlung zu ihm reinkam. Andächtig hörte er zu und raunte ein gelangweiltes „Hm“ in den Hörer und fragte dann: „Und wo soll das sein?“ Mit einer Hand schnappte er sich den Bleistift aus der Stiftehalterung und kritzelte etwas auf das Schmierblatt vor sich.

„Und die Kollegen von der Streife sind schon los gefahren?“ Er hörte erneut zu. „Ok, dann stoße ich dazu, passt schon.“ Es war zwar nicht das, wovon er träumte, aber das war ohnedies eine ganz andere Geschichte mit seinen Träumen. Immerhin war es eine Abwechslung vom Alltagstrott der Archivarbeit der vergangenen Tage. In Kleinschätzenswert, dem Nachbarort des Städtchens Niederobrigen, dem Ort seiner Kinder- und Jugendzeit, sei es zu einer Gewalttat unter Flüchtlingen gekommen.

Hans wurde in erster Linie als Kriminaler für die komplizierteren Straftaten, darunter auch Kapitalverbrechen, also Mord, eingesetzt. Aber aus Personalmangel und weil zur Zeit krankheitsbedingt einige der Streifler ausfielen, half er aus, wenn Not am Mann, sprich an Polizisten, war. In der Region, wie in der Gesellschaft allgemein, war die Stimmung in der Bevölkerung aufgrund der Flüchtlingskrise ziemlich angespannt. Die Einquartierung von Flüchtlingen aus Syrien und Somalia in Kleinschätzenswert hatte neben vielen Hilfsbekundungen auch Befürchtungen und Vorbehalte befeuert. Ihr Chef meinte, da muss jetzt jeder mithelfen und irgendwie gab Hans ihm in dieser Beziehung recht, was ansonsten eher selten vorkam. Das mit der Flüchtlingskrise empfand Hans sowieso völlig überzogen, denn zunächst war das ganze Land übereuphorisiert mit einem Hallo-und-Halleluja der Willkommenskultur gewesen. Nun, wo nachhaltige Hilfsbereitschaft und Integration notwendig wäre, brachen sich die Bedenken, Sorgen und Vorbehalte bis hin zu Aggression und Feindseligkeit Bahn.

„Jeder Mann wird gebraucht, Recht und Ordnung die richtige Geltung zu verschaffen“, hob sein Chef hervor, denn nicht nur Flüchtlinge würden sich unwissentlich oder wissentlich falsch verhalten, sondern auch übereifrige sogenannte Vaterlandsverteidiger, die sich zur Rettung der Nation am Rande der Legalität bewegten, ja sogar auch rote Linien überschreiten würden. So oder so ähnlich hatte es ihr Chef bei der vergangenen internen Besprechung formuliert.

Hans schnappte sich seine alte Lederjacke, die er über den Bürostuhl gehängt hatte und verschwand wieder in Richtung Ausgang. Auf dem Weg nach unten traf er auf Julia Schmidt, die ihm als erfolgreiche Absolventin der Polizeifachschule für Kriminalistik mit einem Jahr Berufserfahrung zugeteilt worden war. Ein totales Greenhorn in Hans Amplätzers Augen, aber nichtsdestotrotz rief er ihr in nettem Tonfall zu:

„Ich melde mich, wenn ich unterwegs Unterstützung brauche. Aber das in der Flüchtlingsunterkunft scheint mir eher Routine zu sein.“

„Ist in Ordnung, Herr Amplätzer“, sagte sie brav lächelnd. Sie war noch ziemlich jung, könnte seine Tochter sein und ergänzte: „Ich warte dann auf Ihren Anruf.“ Amplätzer dachte insgeheim: „Mensch, das junge Ding ist hübsch anzusehen, aber die wird wohl noch ein paar strenge Winter brauchen“, vermied dabei jedoch jeden weiteren unsäglichen Gedanken, der ihn nach außen hin verraten hätte können.

Schon einige Meter an ihr vorbei, drehte er sich noch einmal um, hielt seine linke Hand mit gespreiztem kleinen Finger und Daumen an das linke Ohr, um zu signalisieren, er würde anrufen. Dabei hauchte er gleichzeitig ein „Telefonieren“ in die Luft, das aber im Bürogetöse aus entferntem Sprechgewirr, Türgeräuschen und Treppen-Auf-und-Ab-Schritten unterging. Eigentlich wollte er ihr nicht zu große Hoffnung machen, nur seine Gesten waren bereits in der Luft und so quittierte Julia Schmidt es mit einem betont freundlichen Lächeln, das er wohlwollend zur Kenntnis nahm, obwohl er lieber nicht so nett gewesen wäre wie es nun ankam.

„Ich muss nicht jede meiner Handlungen erklären“, und dachte weiter: „Egal, solange ich nicht ihren Babysitter spielen muss. Dazu tauge ich echt nicht.“

Schneidig wie immer ließ er seinen Commodore wie im Dauersprint laufen und wäre er nicht selbst Polizist gewesen, hätte er wohl einige Probleme mit den braven Kollegen der Verkehrspolizei nicht so einfach abwenden können. In den fünfundzwanzig Minuten zum Tatort weckte der neue Fall lang vergessene Erinnerungen an seine Vergangenheit.

Als 1991 der Jugoslawien-Krieg ausbrach, kamen viele Menschen als Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland, um den Grausamkeiten des Krieges zu entgehen. Damals hatte er bei seinen Eltern in der Kreisstadt Niederobrigen gewohnt, unweit von dem Ort, den er heute aufsuchen würde. Er hatte damals die Abiturklasse des hiesigen Gymnasiums besucht, das sich im Unterricht unter anderem dem damals aktuellen Zeitgeschehen widmete: Dem Krieg auf dem Balkan, den Hintergründen und befürchteten Auswirkungen auf die gesamte Region. Hans war diesen Themen gegenüber aufgeschlossen. Sein Opa war im Zweiten Weltkrieg gewesen und hatte dem jungen Hans von seinen Erlebnissen erzählt, mal mehr, mal weniger bedrückend. Es entwickelte sich bei ihm eine gewisse Faszination für diese Zeit, die weniger eine Kriegsbegeisterung war als das pure Interesse an den Mechanismen, die es ermöglicht hatten, dass diese Welttragödie ihren Lauf hatte nehmen können. Heute war Hans davon überzeugt, dass dies mit ein Grund war, warum er Polizist geworden war. Denn später erkannte er in den Theorien und Lehrinhalten der Kriminalistik viele Hinweise auf gesellschaftliches und individuelles Verhalten und dessen Zusammenwirken. Und zufällig lernte Hans damals einen jungen Mann, einen Bosnier ungefähr seines Alters, kennen, der den Krieg hautnah miterlebt hatte. Anton, zumindest nannte ihn Hans damals so, war ehemaliger Student.

„Verdammt“, dachte Hans, „ist das schon lange her!“

Er, der Anton, war ein unheimlich geschickter Fischer gewesen, um genau zu sein, ein geübter Schwarzfischer, wie Hans auch. Schwarzfischen war eine Leidenschaft gewesen, ein Abenteuer, aufregend und gepaart mit der Lust des Jägers, Beute zu machen. Wie Hans, streifte auch Anton durch die Wälder in der Umgebung seines Wohnortes und es war beiden ein Leichtes gewesen, lukrative Fischgründe zu finden. Anton war so flink und behände, dass er mit bloßen Händen Forellen oder andere Fische fangen konnte. Rasch hatten sie sich angefreundet und Anton brachte Hans das Fischen mit den Händen bei. War es für Hans ein Abenteuer mit seinen eigenen Reizen, so war es für Anton der Kampf ums Überleben, der ihm alles abverlangte. Es brauchte viel Geschick, um in seinem ersten Zufluchtsort nicht zu verhungern, denn Nahrungsmittel gab es nicht, die man einfach so im Supermarkt kaufen konnte. Zumeist hatten sich die aus seinen Heimatorten geflüchteten Zivilisten in den Wäldern der Umgebung aufgehalten, um den direkten Kampfhandlungen zu entkommen. Dort lebten sie eine ganze Weile im Schutz der Bäume, Hügel und Berge, die es dort gab. Und trotz der Geschicklichkeit von Anton war er unheimlich dünn gewesen, hager als wäre er aus einem KZ der NS-Zeit ausgebrochen, so erinnerte sich Hans, der damals begierig die Illustrationen im Geschichtsunterricht aufsog, als hätte er einen Geschichtsschwamm in seinem Kopf.

Viele dieser Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Balkan kamen zu dieser Zeit nach Österreich, Deutschland und an andere Orte fern der Heimat. Und viele sind geblieben, haben sich integriert, haben die Sprache gelernt und Arbeit gefunden. Andere wiederum sind nach dem Krieg in ihre Heimat zurückgekehrt, die um mehrere Jahrzehnte in ihrer zivilisatorischen und gesellschaftlichen Entwicklung zurückgeworfen worden war. Und nun, im Hier und Jetzt, wiederholte sich für unzählige Kriegsflüchtlinge aus Syrien und anderen Krisenländern der Welt die traurige Geschichte von Anton dem Flüchtling. Hans Amplätzer hatte schnell bemerkt, dass sich schreckliche menschliche Tragödien immer wieder ereigneten, als gäbe es keine anderen Lösungen als Flucht und Vertreibungen. Einem imaginären Naturgesetz gleich.

Flüchtlingshelfer – Josef Helfreich

Das Handy wimmerte mittlerweile geschlagene zehn Minuten immer wieder vor sich hin. Josef hatte es auf dem Tisch im Esszimmer liegen lassen, wie er es seit Kurzem regelmäßig machte. Andernfalls fand er keine rechte Ruhe in der Nacht, denn manche seiner Chat-Partner waren ziemlich schmerzbefreit, was die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht anging und dem damit verbundenen Zweck des Schlafens.

Diese Erfahrung der ungeregelten Kommunikationswut zu jeder Tages- und Nachtzeit – egal, ob es auch am nächsten Tag hätte erledigt werden können oder nur irgendeine andere spontane Befindlichkeit kommuniziert werden musste – lehrte ihn, sein Handy zumindest nicht in der Nähe des Bettes zu belassen. Zwar war vereinbart, dass nur im Notfall während der Nachtstunden zum Handy gegriffen werden sollte, aber Not kann vieles bedeuten. Beispielsweise, wenn die Prepaid-Karte eines seiner Schützlinge leertelefoniert worden war und Josef dringend um Hilfe gebeten wurde. Obwohl, irgendwie verstand er es ja, denn das Telefon war die einzige Verbindung in ihre Heimat.

Außerdem hatte die Verbannung aus dem Schlafzimmer eine rein praktische Seite, denn in der Nähe des Esstisches befand sich auch eine Steckdose, um dieses omnipotente Foltermittel der modernen Kommunikationswelt fit für den neuen Tag zu machen.

Josef kannte noch die alten Zeiten der Telefonie und sah den Unterschied zur Smartphone-Zeit deutlich. Eigentlich hasste er diese permanente Beaufschlagung mit Nachrichten, Meldungen und sonstigem Zeug in Ton, Wort und Bild – also alle denkbaren Formate, mit denen er sich täglich herumzuschlagen hatte, weil sie eben auf seinem Handy ankamen. Und er hasste, dass jeder und alle ihren geistig oft minderbemittelten Erguss an Frechheiten, Verleumdungen oder Hasstiraden gegen Menschen anonym absetzen konnten, ohne dabei wirklich zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Aber es gab auch viele Vorteile, vor allem, wenn es um seine Schützlinge ging.

Als Lehrer im Ruhestand hatte Josef Helfreich zuletzt, als er noch im aktiven Dienst gewesen war, natürlich mit seinen Schülern über die verschiedenen sozialen Foren gechattet. Noch heute hatte er mit vielen Schülern und Lehrerkollegen regen Kontakt und dabei kam viel Sinnvolles heraus. Ohne diese Art der Kommunikation wäre er zuletzt als Lehrer sicherlich komplett out gewesen. Manche Themen wurden praktisch nur noch über derartige Kanäle abgewickelt, sei es die Organisation von Klassenfahrten oder nochmalige Hinweise für die Schüler zur Rückgabe der unterschriebenen Elternbriefe. Auch jetzt als Rentner online zu sein, fand er mitunter nicht so schlecht, aber er wusste eben auch um die Schattenseiten.

Leicht genervt hievte sich der ehemalige Geschichts- und Musiklehrer aus seinem Bett heraus. Deutlich zu früh für ihn, gerade war es 6.15 Uhr, und das war nun wirklich nicht mehr seine Zeit. Sein Wirkungszeitraum mit höchster geistiger und körperlicher Präsenz war eher ab Mittag bis in die Nacht, völlig im Gegensatz zum frühen Morgen, wo er eine unheimlich lange Anlaufphase brauchte. Seine Frau tat es ihm im Übrigen gleich, nur die war zur Zeit außer Landes, da sie die beiden Enkelkinder in Imperia Ligure, Italien, für ein paar Wochen betreute. Die einzige Tochter Rafaela, verheiratet mit dem Italiener Simione Galdi, war erneut hochschwanger und dankbar für die Unterstützung von Oma Helfreich. Wie lange seine Frau und eben Oma Mathilde wirklich außer Haus sein würde, war offen geblieben. Solange Not am Mann beziehungsweise der Oma sein würde, bekam niemand sonst den Vorzug.

Für seine Verhältnisse steif und ungelenk wackelte Josef im Schlafanzug und barfuß die Treppe hinunter, hielt sich am Handlauf fest und folgte dem aufdringlichen Gebimmel seines Handys. Er hatte es nicht auf stumm geschalten, eben weil Mathilde in Italien weilte. Sollte etwas Ungewöhnliches sein, man weiß ja nie, wollte er auf jeden Fall erreichbar sein.

Eigentlich war es kein Bimmeln. Josef hatte sich stattdessen den Song „How many roads must a man walk down?“ von Bob Dylan als Klingelton aufgespielt. Wenn schon Handy, sollte es sich mit einem Ton Aufmerksamkeit verschaffen können, für den er etwas übrig hatte. Josef war ein 1968er. Pazifist durch und durch, Love and Peace sein Motto. Unaufhörlich plagte und greinte dieses Lied vor sich hin, bis Josef es endlich zu fassen bekam. Er schnalzte noch ein „Halleluja nochmal“ hinaus, griff sich das Ding, räusperte sich kurz und fragte dann für seine Art ein eher unterkühltes: „Hallo, wer da?“ in das Mikro.

„Allo, allo, ist da Josef? Ick bin Ben Mustafa, bist du der, der Josef?“ Ben Mustafa schnaufte schwer und sein Atem war abgehackt.

„Ja, Ben, was ist denn los in aller Frühe? Warum bist du so aufgeregt?“

„Was kann ick sagen? Ick denken, Ali ist verrückt. Schreien und laut und will schlagen.“ Seine Stimme war, als würden seine Stimmbänder zerreißen. „Du musst schnell kommen, Josef, bitte, bitte.“

„Ok, ok, Ben, du bleibst, wo du bist, ich komme, so schnell ich nur kann. Aber beruhige dich wieder und bleib, wo du bist, klar. Ich bin in fünfzehn Minuten bei dir. Beruhige dich, ich komme.“

Überwältigt von dem spontanen und beunruhigenden Auftritt von Ben, fiel Josef fast das Handy aus der Hand, als er den Anruf mit dem roten Button beenden wollte.

„Glück gehabt“, stieß er ad hoc hervor, positiver als er es von sich erwartet hätte, wo ihn doch dieser Anruf ziemlich unter Druck setzte. Seine lieben Schützlinge waren in Gefahr geraten und schleunigst musste er sehen, dass er in die Unterkunft kam, um zu schauen, was passiert war.

Die Unterkunft war seit mehreren Monaten mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern wie Syrien, Somalia, Eritrea und Irak belegt. Zwei davon, Ben Mustafa und Ali Almek, hatte er von Beginn an betreut. Josef war von Anfang an dabei gewesen, als der Bürgermeister per Infoblatt mitteilen ließ, dass alsbald Flüchtlinge auch in der Gemeinde unterzubringen seien und dafür ein Info-Abend veranstaltet würde. Von da an kümmerte er sich um die beiden Jungs. Die ersten Tage und Wochen war die Betreuung hauptsächlich darauf beschränkt gewesen, das Notwendigste zu besorgen und ihnen helfend zur Seite zu stehen. Die Ausstattung für die Unterkunft wurde vom Landkreis gestellt, also Betten, Bettzeug, Spinde und so weiter. Den Rest sollten sie sich selbst besorgen.

Wie schon damals zu diesem besagten Info-Abend für ehrenamtliche Helfer, schwang sich Josef auf sein Lastenrad. Er und Mathilde hatten zwar noch ein Auto in der Garage stehen, aber sie verweigerten aus Prinzip mit der alten Karre zu fahren, weil es der Umwelt und ihnen selbst besser dabei ging. Der Drahtesel war nicht sonderlich elegant und sportlich, aber unheimlich praktisch, denn für die Transporte und Versorgungsfahrten des täglichen Lebens reichte es allemal, zumal er diesen wunderbar großen Korb hinter dem Sitz hatte. Glücklicherweise war es schon hell, sodass er die fünfzehnminütige Fahrt mit dem Rad nicht im Dunkeln machen musste.

Josef und Mathilde waren von jeher sehr alternativ eingestellt. Sie waren Vegetarier, für weniger Konsum und achteten schon auf ihren CO2-Abdruck, als es noch ein stiefmütterlich behandeltes Thema war. Dass ihre Nachbarn und teilweise Bekannte und Freunde lediglich ein mildes Lächeln für die beiden übrig hatten, störte sie weiter nicht. Gleichzeitig verteidigten sie jedoch vehement ihre Art zu leben, wenn es darauf ankam. Kam es tatsächlich zu einem verbalen Schlagabtausch, war dies nur im Sinne der Sache mit offenem Visier, hart in den Argumenten und nahe dem Streit, aber eben nur verbal. Ein beliebtes Thema war ihre Ablehnung zur Atomkraft.

„Wenn der Strom nicht aus dem Kohlekraftwerk kommen soll wegen dem CO2, dann kommt er doch besser aus dem Atomkraftwerk“, behauptete erst kürzlich eine Nachbarin.

Woraufhin Josef dagegenhielt: „Das erzählt uns die Energiewirtschaft und entsprechende Parteien, die seit jeher den verstärkten Ausbau der regenerative Energieerzeugung behindert haben. Seit Jahren sammeln wir radioaktiven Müll ohne sicherer Endlagerung.“ Gerade mit der Politik ging Josef immer wieder hart ins Gericht. So gab er oft schriftlich kontra, sollte er so gereizt worden sein, dass er sich für die frevelhaften Formulierung eines Politikers zu einem Leserbrief genötigt fühlte: Im Moment hätte er Lust gehabt, sich zur Flüchtlingspolitik zu äußern, hatte sich jedoch bisher noch zurückgehalten.

„Was haben diese hiesigen Stimmen wieder für einen ungeheuerlichen Blödsinn verzapft?“, schimpfte er gelegentlich vor sich hin, jedoch stets bemüht im Dialog mit seinen Mitmenschen moderater zu bleiben. Doch jeder Diskutant oder Kontrahent, der es mit Josef zu tun bekam, wusste, woran er mit ihm war und das machte es beiden Seiten in gewisser Weise einfach.

Josef schoss vorbei am Pfarrhofgarten, den er mit seinen Schützlingen bewirtschaftete. Die Leute zerrissen sich das Maul über den ihrer Meinung nach ungepflegten Zustand des Gartens, der einst so schön gemäht und offen einzusehen war. Jetzt glich er in der Tat einem grünen, wucherndem Misch-Masch aus allerlei Sträuchern, Obstbäumen und Gemüserabatten. Einzelne Gehölze behängt mit Windspielen, Geisterfängern und sonstigem. Die Nachbarn sagten hinter vorgehaltener Hand abfällig: „So eine Wirtschaft. Ordentlich ist was anderes“, vermieden jedoch, nur ein negatives Wort diesbezüglich gegenüber Josef zu erwähnen. Auf ihn wirkte der Garten seither besonders reizvoll und vor allem natürlich. So fühlten sich Insekten und Vögel im wuchernden Grün des Rasens, im Gewirr der Hecken und Sträucher wohl und gleichzeitig war eine reichliche Obst- und Gemüseernte sicher.

Er fetzte, so schnell es mit dem unhandlichen Drahtesel gehen konnte, um die Kurve auf die Unterkunft zu. Josef trat mit seinen abgelatschten Halbschuhen in die Pedale, was das Zeug hielt. Er trug die Schuhe im Übrigen immer, bis es nicht mehr wirklich gut in ihnen zu gehen war. Selbst Mathilde hatte für diese Art von Sparsinn kein weitreichendes Verständnis mehr und musste ihm bei Zeiten die Schuhe „unabgestimmt“ entsorgen, was dann für ein, zwei Tage zu ungewohnten Spannungen führte.

Keuchend vor Anstrengung erreichte Josef das alte Gebäude und hielt im Hof sein Gefährt an. Niemand war zu sehen und so öffnete er die Haustür, die in der Regel nicht abgesperrt war. Es hatte zwar jeder Geflüchtete, sprich Bewohner, einen Haustürschlüssel, aber den benutzten diese ungern. Stattdessen klemmte ein faustgroßer Flussstein zwischen Türblatt und Rahmen und hielt die Tür einen Spalt offen. Die Tür war teilweise so weit offen, dass man es von der Straße aus erkennen konnte. Dann hielten sich die vorbeikommenden Einheimischen nicht zurück, genervt über diese Art von Energieverschwendung zu lästern. In diesem Punkt war sich Josef ausnahmsweise mit den Redenden und Schimpfenden einig. Er war es fast schon Leid, immer wieder darauf hinzuweisen, was das sollte, aber die Jungs hatten wohl nie gelernt, dass Energievergeudung auch mit ihrem Schicksal und Leben zu tun hatte. Josef dachte dabei an die Klimaerwärmung in den vergangenen Jahrzehnten samt aller Folgen – vor allem in den unterentwickelten Ländern der Welt.

Seufzend schloss Josef die Tür hinter sich und konzentrierte sich wieder auf den eigentlichen Grund seines Besuchs: den dramatischen Anruf von Ben Mustafa. Im Flur war es leise, als wäre niemand im Haus. Es war ja auch noch ziemlich früh am Morgen. Josef wollte gerade die Tür zum gemeinsamen Küchen- und Essbereich öffnen, als einer der somalischen Flüchtlinge herauskam.

„Hallo Mohammed“, sagte Josef überrascht, aber der ansonsten freundliche junge Mann ging mit hängendem Kopf wortlos an ihm vorbei.

Josef schaute ihm nach und trat anschließend in die Küche ein. Nun sah er, was passiert war. Zerschlagene Teller und Tassen lagen am Boden, Geschirr dazwischen. Ein Stuhl war zerbrochen und lag in der Ecke, dort wo es zur Terrasse hinausging. Der Tisch war ramponiert und ein Tischbein gebrochen. Er stand etwas eingeknickt, aber so halbwegs stabil. Curry-Reis und anderes Essbares, möglicherweise von einer kürzlich eingenommenen, gemeinsamen Mahlzeit, lag überall verstreut herum. Bierflaschen, ein halber Kasten der Anzahl nach zu urteilen, standen am Fenstersims. Weitere Flaschen lagen unter dem Tisch, wohl leergetrunken aber unbeschadet von der Auseinandersetzung.

An der Küchentheke stand der Eritreer Hassan und Ali Almek aus Syrien saß am Tisch und schaute belämmert vor sich hin. Ben Mustafa kniete am kaputten Ende des Tisches am Boden und starrte auf ein „gecrashtes“ Smart-Tablet, das auf dem Fußboden lag. Die Szene hatte etwas Skurriles und Verstörendes zugleich. Von diesem Bild ging einerseits Ruhe und andererseits Brutalität aus. Es konnte nur Resultat eines Kampfes gewesen sein.

„Was ist denn passiert?“, wollte Josef wissen. „Wieso?“

Keiner sagte ein Wort. Sekunden vergingen, bis Ben Mustafa hervorbrach: „Ali hat mik geschlagen. Schau, diese Tablet … kaputt … und schau auf meine Kopf.“

Josef blickte auf eine nicht unerhebliche Platzwunde quer über dem linken Auge an der Stirn und es bestätigte den Verdacht, schon vorher Blutspuren an dem kaputten elektronischen Gerät gesehen zu haben.

Auf einmal wurde auch Ali Almek frisch und munter und gab seine Version des Geschehenen zum Besten. „Schauen, hier … meina Hose“ Er deutete mit den Händen auf den rechten Oberschenkel, wo seine Jeans einen blutdurchtränkten Fleck offenbarte. Er öffnete ungefragt seinen Gürtel, streifte die Hose bis zu den Knien hinunter und ein länglicher Schnitt von etwa zwei bis drei Zentimetern kam zum Vorschein an der Stelle, wo das Blut durch die Hose gesickert war.

Danach entfachte sich auf einen Schlag ein lautes Wortgefecht und die offensichtlichen Kontrahenten beschimpften sich unentwegt, wild gestikulierend mit Händen und Füßen.

„Ja, verdammt noch mal, jetzt ist aber genug!“, verschaffte sich Josef lautstark Gehör. „Spinnt ihr den allesamt? Seid ihr denn total bekloppt. Ich weiß zwar nicht, was hier vorgefallen ist, aber so kann das nicht weitergehen. Ihr seid jetzt auf der Stelle still.“

Das zeigte Wirkung. Als Ältester im Raum und als Vertrauensperson der meisten hier hatte sein Wort Gewicht, noch dazu in dieser Form vorgetragen.

„Wir werden hier keine Selbstjustiz betreiben. Und ich möchte auf der Stelle wissen, was hier vorgefallen ist!“

Josef hatte es kommen sehen. Die Jungs wohnten seit Wochen auf engsten Raum ohne wirkliche Beschäftigung, mit ungeheuerlichen, unvorstellbaren Leidensgeschichten, mitgebracht aus ihren Heimatländern und auf der Flucht erlebt, angesammelt in ihrem persönlichen Seelengepäck. Er hatte es insgeheim schon befürchtet, dass es eine Art Lagerkoller geben würde und die Freude, einen sicheren Ort gefunden zu haben, relativ bald in Frust und gegenseitige Aggression umschlagen könnte. Und was ihm in letzter Zeit sehr missfiel, war der gesteigerte Alkoholkonsum. Er hätte sich am liebsten geirrt, aber hatte bereits erwartet, dass seine Befürchtungen Realität wurden.

„Tagsüber pennen sie und nachts saufen sie bis in die Morgenstunden. Zumindest einige.“ Alkohol war in ihrer psychischen Verfassung mit ihren angeknacksten Seelen wie der Zünder einer explosiven Mischung aus gesteigerter Aggression und Enthemmung von normalen Gepflogenheiten und Benehmen. Ihm war klar, dass er diesen Streit bei aller persönlicher Kraftanstrengung nicht zwingend würde lösen können. Er brauchte Hilfe und er war für Friedfertigkeit untereinander – und wenn es mit Maßnahmen des Rechtsstaates sein sollte.

„So, wir holen jetzt die Polizei, weil es so nicht geht.“

Josef rang innerlich mit sich selbst. Er, der so manche Demo gegen den Polizeistaat mitgemacht hatte, der in Frankfurt gegen die Startbahn West aufgelaufen war und in Wackersdorf am Bauzaun protestiert hatte, sollte nun nach der einst so verhassten und noch heute von ihm teilweise kritisch betrachteten Polizei rufen? Aber es waren jetzt andere Zeiten. Es hatte sich seit damals vieles verändert und seine Einsicht, dass bisher noch nichts Besseres als die Demokratie mit ihren Grundfesten, der Gewaltenteilung, erfunden worden war, lag ihm am Herzen. Die Polizei als für Recht und Ordnung sorgendes Exekutivorgan gehörte eben dazu.

Er holte sein Handy aus der Tasche, rief die 110 an und hatte innerhalb von Sekunden einen Beamten in der Leitung. Josef beantwortete die Fragen der Notrufzentrale nacheinander – „Josef Helfreich … Flüchtlingsunterkunft … ein Verletzter“ – und gab sich als ehrenamtlicher Helfer zu erkennen. Keiner der Flüchtlinge wollte das, das sah er an ihren Gesichtern, aber für ein Zurück war es zu spät. Spätestens nach dem entstandenen Lärm und Krach, der beim Kampf um das zerdepperte „i-tablet“ und der halben Esszimmereinrichtung, der im ganzen Haus zu hören gewesen sein musste.

„Jeder muss es mitbekommen haben“, dachte Josef, aber die halbe Mannschaft hatte sich vermutlich vor der totalen Eskalation in ihre Zimmer verkrochen. Keiner wollte etwas mit Problemen zu tun haben. Es war ihnen nicht zu verdenken, denn in ihren Ländern hatte die Polizei keinen allzu guten Ruf, war korrupt und selbst mafiös unterwandert. Und es konnte negative Auswirkungen auf das Asylverfahren haben, sofern die Sache strafrechtlich verfolgt werden sollte. Und davon war auszugehen.

„Hassan, was ist passiert?“, versuchte er es nach dem Telefonat mit der Polizei nochmal und wandte sich an den Eritreer, der ein ganz ruhiger und besonnener Geselle war. Beschämt blickte dieser zu Boden. „Sag, Mohammend, was ist hier los gewesen? Sag schon“, wandte Josef sich an den Somalier, der nach einem langen Zögern signalisierte, dass ziemlich getrunken worden war, indem er den Daumen und den kleinen Finger in einer Trinkbewegung an den Mund führte. „Verdammter Alkohol“, raunzte Josef ungehalten in die Runde und betrachtete sich die leeren Bierflaschen. Zugleich entfachte dies bei Ben Mustafa einen Wortschwall, dessen Anfang Josef nicht mitbekam. Der Rest war so zu verstehen, als hätte ihm Ali Almek das Tablet auf den Kopf geschlagen. Im Gegenzug fühlte sich nun Ali Almek angesprochen und machte seinerseits wilde Gesten und meinte: „Ben Mustafa, mich beleidigt, sehr, sehr, und hier, was ist das?“ Er richtete sich halb auf, deutete auf seine Wunde am Oberschenkel und schrie: „Das ist mit Messer.“

Erst jetzt wurde Josef bewusst, woher die längliche Wunde kam. Aber wo war das Messer? Die Situation drohte erneut zu kippen, die Worte wechselten schneller, heftiger und lauter hin und her, aber die ganz Aufregung wurde jäh unterbrochen, weil die Polizei mitten in die sich anbahnende erneute Streiterei hineinplatzte. Josef war dankbar, dass die fünf Männer in Einsatzmontur entschlossen, aber ruhig die Situation ausfüllten und sich alleine durch ihr Auftreten erst einmal Respekt verschafften. Sofort hatten sie den Tatort überblickt, die beiden Kontrahenten ausgemacht und sich einen Eindruck gemacht, mit wem sie es zu tun hatten.

Der ältere der Polizisten richtete sich an Josef, ohne den Blick auf alle Beteiligte zu verlieren. „Sie sind der Anrufer?“

„Ja, das bin ich, Josef Helfreich. Ich kümmere mich ehrenamtlich um die Flüchtlinge.“ Josef hatte natürlich noch das nicht vorhandene Messer im Hinterkopf vermerkt und musste dringend darauf hinweisen, um eine mögliche Gefahr abzuwenden. „Darf ich kurz noch erwähnen, dass der junge Mann“, er deutete auf Ali Almek, „mit einem Messer verletzt wurde.“

Das Wort Messer war kaum ausgesprochen, da erhöhte sich in Sekundenschnelle der Spannungspegel aller Polizisten, die sofort das Risiko eines potentiellen Angreifers erkannten.

„Wo ist das Messer?“, tönte es von einem der Polizisten. Er legte Lautstärke und Gewicht in seine erhobene Stimme. Die Beamten forderten Ben Mustafa auf, sich an die Küchenwand zu stellen, Beine breit nach hinten und Arme weit nach oben gestreckt. Ein Kollege schob ihn gegen die Wand, sodass Ben Mustafa sich mit den ausgestreckten Armen und Händen abstützen musste. Ein anderer Beamter stand daneben und sicherte das Prozedere.

„Kein Messer“, schallte es von dem einen. Alle wurden nun einer nach dem anderen einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen mit dem Ergebnis, dass das vermeintliche Tatmesser verschwunden blieb. Die Atmosphäre war sichtlich angespannt, da eine potenziell benutzte Waffe – und wenn es nur ein Küchenmesser war – im Umlauf war und nochmals benutzt werden könnte.

Josef stupste Mohammed, der etwas abseits neben ihm stand, mit der Hand an. „Weißt du, wo das Messer ist? Mensch, sag es, wenn du es weißt. Do you know about the knife, Mohammed?“

Verlegen nickte er Josef zu und bedeutete ihm, dass es im Hausgang versteckt lag.

„Ich weiß, wo das Messer ist“, erhob Josef die Stimme, mit der Gewissheit, dass er Gehör finden würde.

„Wo ist es?“. Der nächststehende Polizist drehte sich um. „Wo?“

Mohammed blickte treuherzig zu Josef und der gab ihm zu verstehen, vorzugehen und dem Polizisten die Tatwaffe zu zeigen. Josef hinterdrein, sah nur noch, wie der Beamte geschickt eine Plastiktüte aus seiner dicken schwarzen Lederjacke holte und das Messer, das hinter einem Blumentopf im Hausgang versteckt lag, mit Handschuhen in die Tüte gleiten ließ und das Corpus Delicti für alle sichtbar in die Luft hielt.

In diesem Moment öffnete sich die Haustür, die am Ende des Flurs gelegen war. Hans Amplätzer bewegte sich gemächlich auf die umherstehenden Personen zu und schien von Anfang an zu erkennen, dass der Tatort bereits gesichert war.

„Nah, Kollegen, alles klar hier? Ach, der Heinz Kupfer ist auch dabei. Hast du heute Dienst, mein Guter?“ Er steuerte auf den älteren Polizisten mit den drei Sternen auf der Schulterklappe zu, der mit Josef Helfreich gesprochen hatte. Die anderen hatten alle nur zwei oder gar nur einen Stern, bemerkte Josef so nebenbei. „So, der Kollege Kriminaler ist auch schon da. Mahlzeit“, frotzelte Heinz Kupfer zurück.

„Wollt mal bei euch vorbeischauen, ob ihr Hilfe braucht … Wisst schon, der Alte … .“ Er sprach nicht mehr weiter, aber zumindest die Polizisten unter den Anwesenden wussten, wer gemeint war: der Chef. Auch Josef Helfreich wusste mit dem Codewort etwas anzufangen.

„Ich denke, wir haben alles beieinander, Hans. Einen Tatort. Einen vermeintlichen Täter. Ein vermeintliches Opfer. Und das wichtigste: die potenzielle Tatwaffe.“ Er hielt sie demonstrativ hoch.

„Scheint ja wie am Schnürchen gelaufen zu sein, werte Kollegen.“ So nett meinte er es eigentlich nicht, das erkannte Josef an der Stimme und den engen Augen, die nicht gemeinsam mit den Lippen lächelten. Aber die jungen Polizisten schienen es nicht zu bemerken.

„So, und jetzt kommen beide mit auf die Wache zum Verhör. Los, schiebt sie mal nach draußen“, sagte Heinz Kupfer. „Ach, bevor ich es übersehe. Das ist Herr Josef Helfreich. Er kümmert sich ehrenamtlich um die Flüchtlinge in dieser Unterkunft. Vielleicht willst du mal mit ihm sprechen, wär mir recht, ich muss weiter.“

Hans Amplätzer vergegenwärtigte sich noch mit geschultem Auge der abzuführenden Gestalten, die für ihn zunächst nur, jeder für sich, ein Subjekt waren. Sein Blick lag länger auf der satten Platzwunde auf dem Kopf des einen und er blickte dem anderen hinterher, der humpelnd das rechte Bein nachzog. Dann erst wandte er sich Josef Helfreich zu.

„So, Sie sind also Herr Helfreich?“

„Ja, das bin ich.“

Nach den üblichen Freundlichkeiten wollte der Kommissar seine Version vom vermutlichen Hergang der Tat hören und ein bisschen über die Umstände in der Unterkunft reden, die Bewohner, nur aus Männern bestehend, und ihre Nationalitäten.

„Naja, arme Teufel sind es schon, die Asylsuchenden, oder? Kommen von weiß Gott wo her, fern der Heimat ohne Familie“, meinte Amplätzer, nachdem Josef ihm die Kurzfassung unterbreitet hatte.

„Das kann man wohl sagen. Aber zumindest sind sie hier in Sicherheit, wenn sie sich selbst nicht in Gefahr bringen, wie man sieht“, antwortete der gefrustete Josef.

„Ist schon schei… sorry, bescheiden. Aber man möchte meinen, es kann ja nur besser werden, oder?“

„Tja, wenn da nur ein bisschen mehr Verständnis unserer Politiker wäre, dass die jungen Männer etwas Sinnvolles zu tun brauchen. Deutschkurse alleine sind zu wenig. Die müssen auch Arbeiten dürfen, aber daran scheitert es zumeist. Aber noch eine Frage: Was passiert jetzt mit Ben Mustafa und Ali Almek?“

„Nun, wahrscheinlich wird zu allererst versucht, die Identität festzustellen. Ist ja oft nicht so einfach in diesen Fällen. Dann das Verhör, die Beweisaufnahme und danach muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob die Straftat weiterverfolgt wird. Über eventuelle Konsequenzen wissen Sie sicherlich Bescheid, Herr Helfreich.“ Man merkte es Hans Amplätzer an, dass er das Gespräch, höflich zwar, aber alsbald beenden wollte. Das machte aber auch Josef nichts, denn die Aufregung um seine Schützlinge hatte ihn doch ziemlich mitgenommen. Gerade als sie sich voneinander verabschiedeten, traf auch schon der Rettungsdienst ein, der von der Polizei aufgrund der verschiedenen Verletzungen gerufen worden war.

Nachbarschaft – Theo und Ursula Bürger

Viel zu bieten hatte Kleinschätzenswert nicht. Die meisten der paar Hundert Einwohner fuhren auswärts zur Arbeit, denn in dem kleinen Dorf gab es gerade mal einen Krämerladen, der von der nicht mehr allzu jungen Berta Müller betrieben wurde. Ihre Kunden, zumeist Frauen, mal mit, mal ohne Kinder im Schlepptau, fanden in ihrem Laden zwar nur das Nötigste, aber gesellig war es. Man konnte sich auf einen Ratsch bei Berta zusammenfinden und die neuesten Neuigkeiten austauschen. Das war auch wohl der wichtigste Grund, hier einzukaufen, denn die Discounter lagen nur wenige Minuten in die eine oder andere Richtung entfernt. Eine Kirche hatte der Ort mitten in der Mitte, dort, wo auch ein Brunnen stand und eine große alte Linde. Mit den Gottesdiensten in diesem Gotteshaus war es schwierig geworden, weil die Kirche zu wenige Pfarrer hervorbrachte und daher lediglich alle zwei Wochen am Sonntagmorgen die Glocken zum gemeinsamen Gebet läuteten. Der zuständige Pfarrer war rührig, aber hatte einfach zu viele einzelne Pfarrgemeinden zu betreuen.

Theo Bürger, der direkte Nachbar des Flüchtlingsheims, hätte als Kirchenmusiker gerne öfter auf der Orgel gespielt, wenn es die Gesundheit zugelassen hätte. Gelegentlich half er noch in Nachbargemeinden aus. Er hatte eine leichte Arthrose an den Fingern und Handgelenken. Die Alteingesessenen hatten die Messfeiern alle vierzehn Tage mittlerweile akzeptiert und sich mit der Situation arrangiert. Die sogenannten Neubürger hingegen, vor allem im neuen Siedlungsgebiet am Ortsrand hinaus auf die Niederobringer Straße, beschwerten sich regelmäßig im Pfarramt. Dabei ging es allerdings zumeist um das Geläute der Kirchenglocken, das in ihren Ohren eine Lärmbelästigung darstellen würde.

Die Bürgers bekamen nur vom Hörensagen mit, was da am anderen Ortsende vor sich ging. Ihrer Meinung dazu war eindeutig. Hätten sie halt nicht aufs Land ziehen sollen. Selber schuld. Theo und Ursula Bürger wohnten in einem einzeln stehenden, einst prächtigen Anwesen. Sie bewohnten nur einen kleinen Teil des bereits im 16. Jahrhundert erwähnten Gutshofes, der schon deutlich bessere Zeiten gesehen hatte. Der bekannten Bauernhofgeschichte nach war er damals, ähnlich den Schildhöfen in Südtirol, wie eine Art Trutzburg ausgebaut, um Schutz vor Angreifern und Widersachern zu bieten. Diese Zeiten waren lange vorbei und die meisten Gebäude verschwunden. Den Erzählungen nach soll sogar das ehemalige Gütleranwesen in direkter Nachbarschaft zu den früheren Gutshofansiedlungen gehört haben. Aber das waren uralte Geschichten, eher Legenden als historische Wahrheit, und den neuen Mietern, die vor kurzem hier untergebracht worden waren, waren dieses Detail sowieso komplett egal. Das Landratsamt hatte das Wohnhaus des Gütleranwesens von einer Erbengemeinschaft angemietet. Die meisten Erben lebten in der Stadt und konnten sich auf keinen anderen Verwendungszweck einigen. Die Regierung von Oberbayern brachte dort jetzt zugewiesene Flüchtlinge unter. Seit eben diesem Tag, als die Flüchtlinge kamen, hatten Theo und Ursula Bürger neue Nachbarn. Ganz wohl war ihnen mit den Fremden nebenan nicht zumute, aber selbst nach einem Gespräch mit ihrem Bürgermeister mussten sie einsehen, dass sie an den geschaffenen Fakten nicht vorbeikamen. Vorsichtshalber leerten sie den Müll nur noch tagsüber oder sperrten gelegentlich die Haustüre zu, was sie aber auch manchmal vergaßen, weil es nicht zu Ihren bisherigen Gewohnheiten zählte. Sie versuchten sich mit der Situation zu arrangieren, schließlich lag das kleine Gehöft mehrere Steinwürfe von ihnen entfernt. Und außerdem waren sie Christenmenschen und die schlimmen Bilder des Bürgerkrieges in Syrien mit all den verzweifelten Menschen, Männern, Frauen mit Kindern, Alten mit Gehhilfen in zerbombten Ortschaften und auf der Flucht löste in ihnen schon etwas aus.

Zu Beginn hatten sie sogar überlegt, zum hiesigen Helferkreis dazu zustoßen, der kurz vor dem Eintreffen der neuen Nachbarn durch pro-aktive Freiwillige gegründet wurde. Aber wenn, wollten sie den Geflüchteten ihre Hilfe unabhängig und auf ihre Art und Weise mit Bedacht und kleinen Schritten der Annäherung zukommen lassen. Eine Gruppierung hätte für sie unnötige Einmischung bedeutet. Trotzdem hatten sie sich an den Aufrufen des Helferkreises zur Sammlung von Küchenausstattung wie noch zu gebrauchenden Kochtöpfen und Pfannen, nicht mehr benötigter Bettwäsche und alten Vorhängen beteiligt. Sogar das alte Fahrrad mit Dreigangschaltung hatte Theo aus der Garage geholt und an die Flüchtlinge weitergegeben. Es war zwar nicht mehr brandneu, aber es erfüllte seinen Zweck, von A nach B zu kommen. Und das war wichtig, denn in den nächsten größeren Ort zum Einkaufen, Arzt oder zur Schule waren es doch einige Kilometer. Irgendwie war es aber auch für Theo die Gelegenheit, den alten Drahtesel loszuwerden.

Theo hatte auch schon beim Aufhängen der Vorhänge bei den jungen Männern von nebenan geholfen, allerdings nur, wenn ein Vertreter des Helferkreises dabei war. Er selbst konnte kaum ein Wort Englisch sprechen oder verstehen, bemerkte aber aufgrund des Klangs, dass die meisten Flüchtlinge, deutlich jünger als er, der englischen Sprache mächtig waren, wenn sie sich beispielsweise mit Josef Helfreich unterhielten.

Wie jeden Morgen ging Theo zum Zeitung holen an den nahegelegenen Holzkasten, wo der Austräger selbige samt Werbeblätter hinterlegte. Gewöhnlich war es, je nach Jahreszeit, noch dunkel oder der Tag zumindest noch ziemlich jung. Es war ein Morgen wie jeder andere auch. Im Gehen studierte er schon die Überschriften der ersten Seite und schlenderte gemächlich zurück zum Haus. Drinnen erwartete ihn das Frühstück, das Ursula aufgetischt hatte. Ursula bekam der Routine nach die ersten Seiten, weil Theo zunächst wissen wollte, was im Landkreis und in der Gemeinde so gespielt wurde. Der Löffel wurde automatisch als eigenständige Handlung während der Zeitungslektüre in der Tasse gerührt. Das Porzellan klang vertraut und nach dem ersten Schluck blätterte er im Lokalteil weiter und las auf der zweiten Seite.

„Ich kann es nicht glauben. Da steht was über Kleinschätzenswert in der Zeitung, von den Flüchtlingen“, spuckte Theo den ersten ganzen Satz des heutigen Morgens aus seinem Mund. Ursula zuckte kurz und blickte überrascht zu ihrem Mann hinüber, da ihr der Tonfall und die Länge des Gesagten ungewöhnlich erschienen. Er stierte auf die Zeitung, als wolle er sie verschlingen, murmelte und nuschelte vor sich hin und wiederholte: „Ich kann‘s ned glaub‘m. Her zu, von vorn. Messerstecherei in Flüchtlingsheim. Wie aus informierten Kreisen im Landratsamt und der Polizei bekannt wurde, ist es in der Flüchtlingsunterkunft in Kleinschätzenswert zu einer Messerstecherei gekommen. Hast du des g’hört?“, stöhnte Theo dazwischen.

„Der Tathergang ist bisher noch nicht eindeutig geklärt und auch das Motiv für die Tat ist nicht bekannt. Nichtsdestotrotz wurden ein junger Syrer und ein ebenso junger Somalier schwer verletzt. Beide wurden medizinisch versorgt und auf die Polizeiwache gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat bereits weitergehende Untersuchungen angeordnet. Ja spinn ich. Da legst de nieda. Jetzt sama sauber beieinander.“