8,99 €

Mehr erfahren.

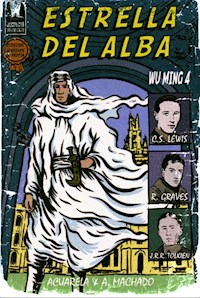

- Herausgeber: Antonio Machado Libros

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

"Está vestido de blanco y nadie puede mirarlo a la cara, porque los ojos deslumbran hasta cegar, tiene el poder de destruir lo que toca y el don de estar por doquier. A veces está solo, a veces guía columnas de jinetes. Aparece y desaparece. El desierto es su casa, las rocas su comida... Su nombre vuela de un oasis a otro. Los peregrinos en viaje a la Meca lo avistan en las tormentas de arena y lo llaman Iblis, el diablo. Todos le temen. También tú". Oxford, 1919. El primer conflicto mundial acaba de terminar y un grupo de jóvenes veteranos regresa a los estudios universitarios. Las sombras de los compañeros muertos llenan sus noches y la vida académica no tiene respuestas que ofrecer para el horror vivido en el frente. De un día para otro, la austera calma de los colleges se ve turbada por la llegada de T. E. Lawrence, el legendario "Lawrence de Arabia". Dejando atrás Oxford como arqueólogo y convertido en inspirador de la revuelta árabe contra los turcos, el hombre de acción ahora tiene una nueva tarea: escribir las memorias de la propia hazaña. Mientras los recuerdos toman vida, la saga de "Lord Dinamita" se alterna con las vicisitudes de tres supervivientes dela matanza. John Ronald Reuel Tolkien, filólogo y escritor de cuentos. Clive Staples Lewis, estudiante de letras que de la guerra recibió gratuitamente una doble vida. Robert Graves, poeta que intenta en vano liberar los propios versos de la pesadilla de las trincheras. Conocer a Lawrence cambiará para siempre sus vidas, obligará a cada uno a confrontarse con los propios fantasmas y será el punto de origen de nuevas historias memorables.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

WU MING 4

ESTRELLA DEL ALBA

Traducción de Nadie Enparticular

ACUARELA LIBROS

A. MACHADO LIBROS

Licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0) Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre que se reconozcan los créditos de la misma manera especificada aquí. No se puede utilizar esta obra con fines comerciales. Se permite alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de ésta. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. En cualquier uso o distribución de la obra se deberán establecer claramente los términos de esta licencia. Se podrá prescindir de cualquiera de estas condiciones siempre que se obtenga el permiso expreso del titular de los derechos de autor.

El autor defiende la gratuidad del préstamo bibliotecario y se declara en contra de las normas o directivas que, rentabilizando dicho servicio, limitan el acceso a la cultura. El autor y el editor renuncian al cobro de las posibles regalías que les correspondan por el préstamo bibliotecario de esta obra.

© de la presente edición:

Ediciones Acuarela y Machado Grupo de Distribución, S.L.

Edición original:

Stella del Mattino

© 2008 Wu Ming 4

Publicado mediante acuerdo con

Agencia Literaria Roberto Santachiara

© 2008 Giulio Einaudi editore s.p.a., Turín

Traducción:

Nadie Enparticular

Revisión:

Acuarela Libros

Propuesta gráfica:

Joaquín Secall

Maquetación:

Antonio Borrallo

Edición:

Ediciones Acuarela

acuarelalibros.blogspot.com

Machado Grupo de Distribución, S.L.

C/ Labradores, 5 - Parque Empresarial Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

www.machadolibros.com

ISBN: 978-84-9114-105-1

ÍNDICE

Prólogo

Parnasus - Otoño de 1919

1. El espectáculo

2. Robert

3. Jack

4. Reading

5. Ronald

6. Madre Naturaleza y Marte

7. University College

8. Cuentos perdidos

9. Galahad

Lord Dinamita - Oxford, marzo de 1909

10. El Coronel Lawrence

11. Segunda vida

12. La cueva de Merlín

Lord Dinamita - Carchemish, norte de Siria, septiembre de 1913

El Orens - Invierno de 1920

13. Renacimiento

Lord Dinamita - El Cairo, noviembre de 1915

14. Philip

15. Soviet

16. La reina de las hadas

17. Ultimus inter pares

Lord Dinamita - Wadi Safra, Hejaz, junio de 1916

18. All Souls

Lord Dinamita - El Cairo / Desierto del Sirhan, mayo de 1917

19. Oscuridad total

20. Espectros

21. Su Alteza

Lord Dinamita - Norte de Arabia, junio de 1917

22. Polstead Road

Iblis - Primavera de 1920

23. Madre

24. La invocación

Lord Dinamita - Valle de Yarmuk, sur de Siria, noviembre de 1917

25. Barton Street

26. Regreso

Lord Dinamita - Vaye de Yarmuk, sur de Siria, noviembre de 1917

27. Vaughan

Lord Dinamita - Jerusalén, enero de 1918

28. Essay Club

29. Ciervos

Lord Dinamita - Damasco, octubre de 1918

30. A casa

31. Bouzincourt

Eärendel - Otoño de 1920

32. Cartas

33. Todo tendrá que cambiar

34. El secreto

35. Eddie Marsh

36. Leeds

37. Mad Jack

38. La señorita Heuwett

39. El Ministerio

40. Bienvenido

41. Manticor en Arabia

42. El pequeño reino

43. Dahoum

Lord Dinamita - Tafas, sur de Siria, septiembre de 1918

44. El camino de regreso

45. Tea Club Barrovian Society

46. La muerte de Arturo

47. El gran juego

Post Scriptum - Deià, Mallorca, mayo de 1935

Nota del autor

Agradecimientos

Para Ismaele

En verdad que considero afortunados a los hombres a los que los dioses han concedido o bien realizar hazañas que merezcan ser escritas, o bien escribir obras que merecen ser leídas, y muy afortunados a los que les conceden ambas cosas.

Plinio, Cartas

Afrontamos nosotros la heroica proeza y fuimos favorecidos, en esta lucha osamos contra lo desconocido.

Beowulf, XIV, 958-960

PRÓLOGO

La línea del horizonte, limpia como un corte de espada, divide la tierra del azul viscoso que se alza encima. A pérdida de vista, pura ausencia. De cosas, plantas y animales. Una nada uniforme, sin barreras a la mirada. Moverse o quedarse quietos, no parece haber diferencia alguna. Sin embargo, las sombras cortas preceden a los dromedarios, que avanzan por la superficie pálida con paso inexorable. Los seres humanos van sentados de lado, ondulantes, los rostros vendados para que la reverberación no dañe los ojos. Viajan en fila, mudos y ciegos, confiados al instinto del camino, el mismo desde hace mil años, desde que el primer peregrino atravesó aquella extensión, percibiendo la propia finitud, junto al sufrimiento físico que lo acercaba a Dios, el Clemente y Misericordioso.

Solo cuando el sol abandona el cenit aparece el perfil de las colinas y las distancias recuperan proporciones. Los montes flotan en un lago de agua que poco a poco se desvanece al paso, un juego de refracciones y calor para tentar el espíritu de los hombres, que solo pueden implorar una rápida puesta de sol.

La primera estrella ya está sobre ellos cuando la marcha se detiene a orillas de un pozo. Tras el aislamiento impuesto por la fatiga del día, en el suelo frío e inhóspito aparecen rasgos de vida común. Alguien entona una plegaria, los hombres se descubren el rostro y se arrodillan en las esteras, por largo tiempo, como si estuvieran demasiado cansados para levantarse y agacharse de nuevo, beber, alimentarse, incluso demasiado cansados para dormir. Mientras los últimos bocados de harina se tuestan al fuego, aún es posible conversar con alguien, buscar el consuelo de una historia. Los ojos se dirigen hacia el más anciano, la barba veteada de gris, el rostro enrojecido por el sol. La voz vibra con el ritmo de una letanía. Cuenta de la guerra santa de los árabes contra sus señores turcos, bajo la guía luminosa del emir Feisal, la bendición de Dios descienda sobre él y sobre sus comandantes. Combatientes legendarios cuyos nombres hacen temblar a los enemigos. El jerife Alí Ibn El Hussein. El jerife Nasir. El emir Nuri Sha’lan. Auda Abu Tayi, el guerrero más grande de Arabia. El Orens, que trajo a los árabes el legado de Nobel, un arma que convierte en invencibles, tan potente que dobla el hierro y tritura la roca. Los turcos no tienen tregua, sus trenes blindados, cargados de cañones y ametralladoras, nada pueden contra esa fuerza que los hace estallar y los destroza, transformándolos en montones de chatarra, donde van a refugiarse los chacales.

Las llamas de la hoguera adquieren formas de jinetes al galope, envueltos en una nube de polvo y humo. Los hombres escrutan la oscuridad que los rodea, los oídos aguzados, como para escuchar el eco de las explosiones a través del desierto.

Cuando vuelven a mirarlo, el viejo ya está echado de costado, dejándolos presos de aquellas visiones de victoria. Uno tras otro se resignan a imitarlo, conscientes de que el sueño será leve bajo las estrellas.

Parnasus Otoño de 1919

1. EL ESPECTÁCULO

Las odaliscas tenían pecas.

Se contoneaban al son chirriante de la flauta, recortadas sobre el fondo pintado: el Nilo, las pirámides, una media luna plateada. El canto tenor del muecín seguía la melodía.

Un golpe de tambor y el hombre de chaqué salió de una nube de humo. Aroma de incienso inundó las primeras filas, alguien tosió. El hombre hizo una ligera inclinación y rozó el atril con la gracia de un director de orquesta que controla una partitura.

–Síganme, señoras y señores, a las misteriosas tierras de Oriente, repletas de historia y de aventuras, donde el Jordán vierte sus sagradas aguas en el Mar Muerto y aún más allá, en medio de los oasis y las dunas del desierto.

El genio de la lámpara tenía bigotes finos, cabello negro partido en dos bandas por la brillantina, un fuerte acento americano. Demoraba las palabras, manteniéndolas en la boca lo suficiente para saborear su efecto antes de lanzarlas a un destino.

La banda militar arrancó con Haendel, mientras un rayo luminoso sobrevolaba la inmensidad de cabezas hasta centrarse en la pantalla. Hordas de caballeros invadieron el interior de la Royal Opera House. Rostros ásperos, ojos fríos de predadores, antiguos como los fuegos de la Biblia.

–Este es el escenario de los hechos que vamos a contarles. La empresa del general Allenby, el libertador de Jerusalén, y del Rey sin corona de Arabia. Aquel que habría podido ceñir el cetro de La Meca y de Damasco y que en cambio lo cedió a los legítimos herederos del profeta Mahoma.

Apareció la imagen de un occidental en ropas árabes, con un vistoso puñal curvo en la cintura. Desde la cima de una duna sonreía al objetivo. El contagio de la maravilla recorrió la platea de un codo al otro.

El tema musical prosiguió, una octava más baja.

–Turcos y alemanes habían puesto un precio de cincuenta mil libras a la cabeza de este joven arqueólogo, vivo o muerto. Pero yo, que tuve el honor de conocerlo, puedo decirles que los árabes no lo habrían entregado ni por medio millón de esterlinas, porque sabían que la posibilidad de romper con el yugo otomano en gran parte dependía de la habilidad de este tímido joven.

Ahora el árabe blanco apenas se veía en un semicírculo de beduinos en cuclillas, sentado un poco por detrás de los otros, como si quisiera esconderse de la cámara. Alguien fuera de campo los invitaba a levantarse y ellos sonreían como alumnos en foto de grupo. El occidental se ocultaba, más bajo que el resto, las líneas del rostro esquivas bajo la kufía.

–No era más que un simple estudiante de arqueología, con el amor por la libertad típico de sus orígenes irlandeses, que había decidido ir al desierto para excavar las ruinas de antiguas civilizaciones. Pero en cuanto supo de la llamada a las armas, corrió a reclutarse en el ejército británico. Solo para desaparecer de nuevo en el desierto... envuelto en el misterio.

Una pausa meditada y una tormenta de arena se desató en la pantalla, tan roja que parecía un incendio o una mancha de sangre en el polvo.

–Reapareció poco tiempo después. Sin un solo día de entrenamiento y desafiando a las mismas jerarquías militares, se había convertido en consejero personal del rey del Hijaz, el jeque Hussein, que junto a sus hijos guiaría la rebelión contra los turcos usurpadores.

Un viejo con un turbante y una gran barba cándida que resaltaba sobre la piel oscura apareció por encima de los espectadores. Cedió el paso otra vez al árabe blanco, en una pose principesca, mirada fija en el vacío anónimo que lo observaba. La foto estaba coloreada de una forma grotesca: mejillas rosadas y labios bermellón. Un hombre maquillado y disfrazado. Irreconocible.

Cuerdas y tambores iniciaron el crescendo musical: los Guardias Galeses preparados para la carga.

–Lo que les contaremos no es una historia de guerra y de matanzas, sino la de un hombre al que se le atribuyeron poderes divinos. Un joven caballero, que por sí solo creó un ejército y liberó la Arabia Sagrada, y que pasará a la historia como uno de los personajes más grandiosos y pintorescos. De él se cantarán las gestas en los siglos por venir, como lo fue para Aquiles, Sigfrido o el Cid.

La música alcanzó su clímax, mientras un estandarte verde y oro bajaba desde lo alto.

–Lawrence de Arabia.

El instinto le dijo que se diera la vuelta. Descubrió un par de ojos negros a un lado de la última fila. Veinte, veintidósaños como mucho. Se esforzó por volver al relato del señor Thomas, cronista del Chicago Evening Journal, dedicado a ofrecer al amable público una velada de exotismo y gran épica. De regreso del clamoroso éxito americano, finalmente en Londres el espectáculo del año. Los relatos de viaje de Lowell Thomas: con Allenby en Palestina.

Juegos de fundidos, voz estentórea, música. Los ingredientes para un grand tour en los confines del mundo. No era siquiera Oriente, era Marte o la isla de los Feacios. Solo bastaba que escucharan, que miraran las imágenes y la fantasía habría hecho el resto. La fantasía es el arma más potente. Aún más que la dinamita. Habrían de admirar a ese árabe ficticio como a un príncipe de fábula y contar sus proezas a los hijos antes de llevarlos a la cama, pensando que en alguna parte, lejos, la guerra podía ser una maravillosa aventura.

Sintió otra vez esa mirada impertinente, como una violenta caricia en la nuca. Tensó los músculos. Difícil resistir a la tentación de girarse de nuevo.

Esta vez el muchacho respondió con una ligera sonrisa, bastante consciente de que revelaba cierto examen de sí frente al espejo. La belleza, un arma impropia.

Más tarde, esa noche, habría de saber que se llamaba Andy Mills y que no tenía residencia fija. Había nacido en Blackpool veintitrés años antes. A los doce se había escapado del hogar, uniéndose a una caravana de malabaristas, y había llegado hasta York antes de que lo mandaran de vuelta a casa. Para castigarlo, el padrastro lo había azotado hasta sangrar. Ese día Andy se había prometido a sí mismo que lo mataría, pero se había limitado a irse de verdad, cuatro años después.

Era como si supiera todo incluso antes de preguntar. Sentado en la oscuridad, a pocos metros de distancia, reconocía el hedor de la soledad, el mismo que él también llevaba encima. Olor a violencia metida en la carne, a malos pensamientos y amor negado.

Andy había vagado mucho y realizado los trabajos más ínfimos por un plato de sopa, antes de descubrir el secreto de sus grandes ojos insolentes. El hecho de que gustaran a más de uno dispuesto a abrir los cordones de la bolsa y la bragueta de los pantalones lo había mantenido lejos de los trabajos pesados. Se necesitó la guerra para sacarlo de la calle: paga segura y un viaje por Europa a cargo de la Corona. Durante cuatro años la infantería de Lancashire había sido su casa. Con licencia definitiva solo hacía unos meses, había vuelto a deambular por el centro, en busca de clientela y de fortuna.

Se levantó y llegó al pasillo lateral, arreglándoselas para pasar cerca del muchacho hasta casi tocarlo. Pensó que los perros se comportan del mismo modo: dejan una huella, una señal. Esperó en el foyer, fingiendo leer la cartelera, hasta el momento en que escuchó los pasos a su espalda. Dejó que se acercara, mirándolo a escondidas.

–¿Te agrada? –preguntó el muchacho.

Un encogimiento de hombros.

–¿Y a ti?

Andy enseñó la sonrisa de dientes cándidos.

–Nunca miro el espectáculo, me aburro. Me gusta más mirar a la gente sentada en la platea.

Silencio. Estaba claro que el muchacho esperaba que dijera algo, pero como él no lo hizo, no encontró nada mejor que ofrecerle la mano.

–Andy Mills.

–Ned Vaine.

–¿Quieres entrar de nuevo para el final?

–Prefiero dar un paseo.

–Como quieras.

Se encaminaron, conversando de cosas banales, como hacen los extraños que coinciden en el tren o en la sala de espera del médico. Incitado por alguna pregunta, Andy empezó a hablar de la guerra y de los compañeros muertos en Francia, pero se cortó en seco, esos temas lo deprimían, prefería echarse unas copas para olvidar.

Encontraron un pub y Ned le ofreció un par de cervezas. Él no bebió nada, pese a la insistencia de Andy. El muchacho recordó que tenía el estómago vacío y pidió también unos bocadillos. Al final estaba bastante alegre. Preguntó sin rodeos si tenía un sitio donde ir. Ned dijo que sí, pero que primero quería que le hablara más de sí, de su familia. Así se enteró del padrastro violento y de la promesa de Andy. Sus palabras sabían a odio antiguo. Todavía estaba allí, debajo de las cicatrices. Bastaba poco para hacerlo brotar. A lo mejor ya había sucedido en las trincheras, tal vez un alemán había pagado por la ira funesta del soldado Mills, o un compañero de armas que se creía más listo que los demás y robaba las raciones. Era eso lo que le atraía, el odio puro de un chiquillo en los fuertes brazos de un soldado de infantería de Lancashire.

Lo llevó a través del barrio gubernamental y superada la Abadía entró en una callecita entre las casas.

El estudio estaba en la última planta, tenía techos bajos y pequeñas ventanas cuadradas.

–Es de un amigo –dijo.

Estaba apoyado en la jamba de la puerta, con la cara en penumbras.

Andy se quitó la chaqueta y fue hasta la ventana para contemplar los pináculos del Parlamento.

–¿Un amigo forrado de dinero?

–Es un arquitecto famoso.

El muchacho no dejó de mirar hacia fuera.

–¿Qué construye?

–Proyectó el Banco de Inglaterra.

–Debe de tener mucha pasta. –Andy se interrumpió, como si de pronto un pensamiento le hubiera ocupado la mente–. ¿Por qué no has querido ver el final del espectáculo?

Ned sonrió.

–Ya lo había visto.

Andy se volvió, pero no dijo nada. En su corta vida debía de haber conocido tipos incluso más raros y muy pocas cosas podían sorprenderle de verdad. Lo observó medir con la mirada el ambiente espartano, luego acercarse al escritorio, rozar el mango taraceado de un abrecartas y un paquete de hojas cubiertas con una caligrafía nerviosa.

–Por favor, no toques nada.

La voz delató una veta de ansiedad.

El muchacho se giró de nuevo para mirarlo, era poco más que una sombra en la esquina del cuarto.

–¿Qué quieres hacer?

Ned permaneció inmóvil. Andy dio un paso hacia delante, pero se paralizó, al notar su reticencia.

De pronto el aire del estudio se hizo tan denso que quitaba el aliento. Ned percibió olor a pánico. El suyo. Imaginóa un energúmeno que se quitaba el cinturón de los pantalones y lo hacía restallar contra la espalda de un chiquillo de doce años. Los gritos emergieron del pozo del tiempo hasta ese cuarto, los golpes en la columna vertebral y en el costado como los repiques de un toque a muerto. Las imágenes eran confusas, el hombre tenía las facciones de un suboficial turco. El sabor nítido de la sangre: se había mordido el interior del carrillo. Apretó los ojos y recobró el respiro, el estómago estrujado como un papel. Se sintió extenuado.

Andy esperaba una respuesta.

–En el cajón del escritorio hay algo de dinero. Cógelo y vete, por favor.

Intentó esconder el temblor de la mano derecha que ya subía por el brazo. Andy parecía confuso, pero se recuperó de inmediato. Le bastó echar un vistazo para contar los billetes y considerarse satisfecho. Se dirigió a la salida sin preguntarse nada. Ned se pegó a la pared para dejarlo pasar, como si quisiera fundirse en una sola cosa con el paramento.

–Si cambias de opinión, me encuentras en el Garden.

La puerta se cerró con un golpe lúgubre que resonó en el pecho.

Después de un tiempo indefinido se apartó del muro y se acercó a la ventana. Los ruidos de la ciudad eran zumbidos lejanos, sirenas de embarcaciones en el río, automóviles a lo largo de Whitehall.

El castigo no sería suficiente para aliviar el luto. No más que la soledad que lo rodeaba.

La mano empezó a temblar fuerte. Trató de contenerla con la izquierda, pero en vez de calmarse el temblor se extendió a todo el cuerpo y lo obligó a doblarse encima del es-critorio. Las hojas volaron por los suelos. Apoyado en los codos agarró el abrecartas y con un grito sofocado se apuñaló la mano.

El temblor cesó.

Se desplomó en la silla y se quedó mirando con ojos tristes la sangre que goteaba sobre la mesa.

2. ROBERT

El resplandor de luz estaba cerca, una brecha o un cruce de galerías donde tratar de orientarse. La carcajada de una ametralladora a lo lejos. La luz se agrandó un poco, una ráfaga de viento trajo olor a putrefacción. Galerías que iban en todas las direcciones, montones de huesos, cuerpos a pedazos, miembros tirados al azar. A través de la máscara antigás vio acercarse una sombra, luego una punzada entre los omóplatos y el pecho le dejó sin aliento. Se arrancó el casco y observó la estela de burbujas escarlata acompañar la punta mientras salía de la carne. Subieron para explotar más arriba, como un racimo de pequeña metralla.

Bienvenido a la Tierra de Nadie, capitán.

Alguien empezó a gritar.

Abrió los ojos de repente, le faltaba el aire, tosió.

Nancy estaba de pie en el cuarto y mecía a la niña que lloraba desconsolada.

–¿Crees que los niños pequeños pueden tener pesadillas?

Era típico de Nancy comenzar a hablar de improviso como si estuvieran conversando desde hacía horas.

Robert gesticuló, a la espera de que el corazón se resignara a quedarse en el pecho. Murmuró algo incomprensible y dejó correr la memoria bajo la camisa, hasta la cicatriz y la primera vez que había muerto. Palabras vagas lo persiguieron mientras volvía al presente.

Capitán Graves, herido con honor.

Permaneció acostado mirando el techo. El llanto cesó y poco después ella volvió a tenderse a su lado.

–No me has respondido.

–No lo sé –consiguió decir.

–Yo creo que sueñan igual que nosotros.

La estrechó en un abrazo.

–De nuevo tuve esa pesadilla.

–Entonces tal vez es hereditario. Podría odiarte por esto.

Nancy nunca preguntaba sobre la guerra. Después de la muerte del hermano había cerrado su mente y no quería que se hablara de ello. Quizá una buena esposa se habría compadecido, pero no ella: Nancy no era una buena esposa, y le importaba mucho remarcarlo. Era una mujer. Jenny no crecería con espantosas historias de guerra, y tampoco la criatura que llevaba dentro de sí. Se necesitaba calma y olvido, colores y serenidad. Las pesadillas quedaban detrás de la puerta del pequeño cottage en la colina.

Robert también la amaba por su fantasía, por el obstinado entusiasmo para construir sus vidas de cada día, sin compromisos y sin dejar de luchar por lo que creía.

Con la mano le acarició el vientre. Había empezado a crecer.

–Es un varón.

Nancy giró la cabeza para besarlo.

–Tienes miedo a quedar en minoría, admítelo.

Robert se rió. Siempre intentaba demorarse en el duermevela, mecido por la certeza del cuerpo tibio de su mujer. Una sensación atávica que adormecía los sentidos y sublimaba las pulsiones. Una tregua antes de que la vida adulta le reclamara su diezmo de caos y ruido. O solo una manera de postergar el momento de encontrarse expuesto a los acontecimientos. Era un vacío de inercia, como antes del silbido que sacaba fuera de las trincheras. En la guerra todo se centraba en el instante, cada impulso de avance podía convertirse en un regreso al frío vientre de la tierra, que los acogería maternalmente, incluso un trozo tras otro si era necesario, para alimentar el siglo con su sangre.

Se armó de valor y se levantó. Antes de dirigirse al cuarto de baño, se detuvo delante de la cuna donde Jenny de nuevo dormía tranquila. Le rozó la mejilla con un dedo y se alejó con cautela.

La rígida secuencia de gestos y pensamientos era la única forma de afrontar el despertar. Echó el agua fría en el barreño y se quitó el sueño de la cara. Todavía goteando, se paró para cruzar una mirada con el hombre en el espejo. La ceja que encerraba la esquirla de granada le daba un aspecto recio, de duro. La mandíbula de boxeador hacía imaginar una buena derecha. La nariz torcida, un accidente de rugby. Frente amplia, muchos pensamientos. Ojos grises, casi transparentes. Un rostro es una biografía, pensó.

De nuevo había soñado el túnel. Otra vez la tierra de las sombras. La paz firmada en París no calmaba el alma de los combatientes.

Ruidos en la cocina anunciaron que la nodriza también se había despertado. Ahuyentó los malos pensamientos con un golpe de tos. Tenía que darse prisa, si no quería llegar tarde a clase.

Salió del cottage al aire fresco del día. El sol asomaba por detrás de la casa de los Masefield, que resplandecía entre los árboles del jardín. La cabaña donde John Masefield escribía durante la jornada apenas se entreveía en medio del follaje.

La necesidad despeja las dudas, pero el cerebro las conserva intactas. Un alquiler de tres libras al mes era más que un precio de favor. También podía ser piedad, o más bien compasión por el modo en que la guerra había destrozado sus nervios, por una esposa de nuevo embarazada, o incluso por algún oscuro sentimiento de culpa. Sin embargo, Masefield había compartido el barro por decisión propia, con la cruz roja en el pecho. Había visto en sus ojos el futuro traicionado, una generación barrida en unos pocos cientos de pasos, las miradas temerosas de los condenados a muerte, esos a los que el ron y la retórica no habían conseguido lanzar contra las ametralladoras alemanas. Lo había contado. Lo había escrito. Al lado de su nombre la palabra honradez tenía un sentido preciso. Ahora la calma era todo para él, junto al respeto de los horarios y la gentileza en los modales. Después de todo, calma era el santo y seña de todo ser humano atrincherado en Boar’s Hill.

Los habitantes del vecindario lo llamaban el Parnaso.

En el medio de un parque de árboles surgía la residencia de Robert Bridges, el poeta laureado: un viejo caprichoso y tosco, de vista aguda. Le gustaba sentirse el patriarca del clan refugiado allí arriba para lamerse las heridas.

Nichols vivía un poco más allá, junto a su inseparable sombrero negro, sin el cual no parecía ser capaz de escribir un solo verso.

Siegfried Sassoon, en cambio, había preferido retar al caos de Londres e ir a dirigir las páginas literarias del Daily Herald,fiel a la nueva misión laborista. Regresaba a Oxford una vez al mes y en esas ocasiones realmente estaban al gran completo.

Bueno, no del todo. La silla de Owen había quedado vacía. La guerra lo había abatido con un último revés, cuando el peligro ya parecía haber pasado. Una pérdida que pesaba sobre todo el clan y que era doloroso recordar.

Atravesó la calle y entró en el estrecho sendero entre los chalés.

Pasó por el costado del cottage de los Blunden. La coinquilina, la señora Heavens, lo saludó desde el parterre que cuidaba con auténtica devoción.

–¿Cómo está su esposa, capitán Graves?

–Bien, gracias. La barriga crece.

–¿Y la pequeña?

–También crece. Más rápido de lo que se puede imaginar. Dígale a Edmund que lo espero en la ciudad, por favor.

Volvería a subir esa tarde junto con Ed, como hacía a menudo, para contarle todo lo que Nancy no quería escuchar. En realidad, solía ocurrir que ambos se quedaran presos de una afasia paradójica para los poetas. Pasaban la tarde asomados al abismo de sus existencias, desafiando el vértigo, intentando ver en el fondo un hormigueo de vida. Medían el espacio vacío donde tiempo atrás había brazos, piernas, manos; contaban en silencio los asientos libres en los trenes, en las mesas de estudio y de trabajo.

Los pulmones de Ed estaban envenenados con gases, su alma por la guerra y el luto reciente. Bebía sherry, o bien whisky, un trago tras otro, de manera metódica. A veces no se despertaba a tiempo para las clases. Su esposa había soportado con más firmeza la muerte de su hijo recién nacido. Había sucedido en agosto. Para el funeral, Edmund había escrito versos que eran clavos en la carne.

Mientras seguía adelante, Robert se interrogó sobre la fraternidad entre aquellos que habían conocido las trincheras. Era ese nosotros que todavía guardaban para los momentos peores. Incluso cuando arremetían contra el grupo de neurasténicos que vivía en el Parnaso, o sea contra sí mismos, exsoldados de pluma fácil en busca de un hilo de Ariadna que los llevara río abajo, entre la gente civilizada.

Naturalmente, Apolo vivía en la cima, rodeado por las Musas. Sir Arthur Evans, el gran arqueólogo, se había hecho construir una casa para tener las mejores vistas. En verano dejaba que los boy scouts acamparan en su terreno. Para ellos había levantado todo un pabellón. En las noches de verano se podían ver los fuegos.

Bajó a paso rápido, sin poner cuidado en la tierra húmeda que se pegaba a las suelas. El camino breve, por Ridgeway, no era para él. Pasaban los camiones de la leche, algún automóvil solitario, y él acababa pegado al seto, las manos en los oídos, los dientes apretados, a la espera de que la tortura sonora terminara. Era mejor el barro de los campos. Las vacas eran observadoras silenciosas y esquivas, para entonces ya se habían acostumbrado a verlo pasar delante de los abrevaderos. Y además estaba la vista. Esa vista. Poco antes de llegar hasta la granja a mitad de camino, siempre se detenía unos minutos a contemplar el valle del Támesis. Esa pequeña concesión también formaba parte del estricto ritmo que marcaba el descenso.

Con la mirada buscó en el prado de arriba el árbol inmortalizado por Matthew Arnold. Los versos del poeta entreabrieron los labios.

Protegido está este rincón en el alto campo segado a medias.

La naturaleza no era una fuente de inspiración menos rica que la guerra. Había que intentarlo. Nancy ilustraría las palabras con el toque de ligereza que podía darles.

Vio la línea de los edificios en el horizonte. Campanas saludaban el amanecer.

Y los ojos descienden hasta las torres de Oxford.

Allí estaban. El profesor Murray sería comprensivo, también él era un habitante del Parnaso y sabía que hasta Eurípides hubiera buscado inspiración en ese cuadro. Retomó el camino hacia la ciudad y solo a la vista de las casas consultó el reloj: en St. John estaban finalizando el desayuno.

3. JACK

Hablaremos de la poética en sí y de sus especies, de la potencia propia de cada una, y de cómo es preciso construir las fábulas si se quiere que la composición poética resulte bien.

Cuando la tiza terminó de arañar la pizarra, la traducción se destacaba junto al original griego. El profesor Murray se sentó en su cátedra y se aclaró la voz.

–En las primeras páginas de la Poética de Aristóteles, solo unas diez palabras tienen un equivalente en inglés. Cada frase debe ser descompuesta, reducida a sus mínimos términos, y luego reconstruida para poder conseguir un sentido acabado. Ninguna traducción puede resolver fácilmente este problema. Es tarea de un maestro que conozca muy bien el griego.

La mirada del profesor planeó sobre el auditorio. Alguien desde las primeras filas sonrió para complacerlo, mientras tanto él permanecía serio. El aula estaba más silenciosa que un cementerio. La voz prosiguió convincente.

–Después hay una segunda dificultad que deriva de esta. Comprender una gran obra extranjera a través de su traducción es posible solo si las dos lenguas comparten el mismo sistema ideas y pertenecen al mismo período de la civilización. Sin dejar de hablar colocó las plumas sobre la mesa de forma que estuvieran bien alineadas con el libro. Pero entre el griego antiguo y el inglés moderno hay un océano de historia humana. Ninguna traducción que aspire a tener significado en inglés puede reproducir el estilo de Aristóteles.

Se interrumpió. Hasta en la última fila notaron la frente arrugada. Tocó de nuevo las plumas, insatisfecho con su disposición.

–Más de una vez acaricié laidea de que sería preferible una traducción crudamente literal.

Se levantó y regresó a la pizarra.

–Sabemos que la palabra griega poiesis en principio indica el «hacer». Y que la palabra mythos tiene una traducción literal en el vocablo «mito». En consecuencia, las palabras iniciales de Poética podrían ser traducidas así.

Borró y escribió en los espacios que quedaron vacíos. Acompañó la lectura con el puntero sobre el texto.

–«Hablaremos del hacer en sí y de sus especies, de la potencia propia de cada una, y de cómo es preciso construir los mitos si se quiere que el hacer resulte bien».

Intentó ajustarse la toga sobre los hombros y manchó los bordes con tiza. Se apresuró a limpiarla con la mano logrando solo ensuciarse aún más. Renunció a la acción, envuelto en una nube blanca que lo hizo parecer un alquimista víctima de un experimento mal realizado.

–Toda traducción es un engaño. Palabra de traductor –dijo.

El disgusto había hecho aflorar el acento australiano.

–Si quieren entender algo de lo que estudiaremos este año, tienen que conocer bien el griego antiguo.

Se volvió a sentar y empezó a guardar los libros en el portafolios, pero luego, recordando algo, lanzó una mirada al aula.

–Buenos días, señores.

Los estudiantes se levantaron para alcanzar la salida. No querían dejarse sorprender por la tormenta. Durante toda la mañana habían observado con el rabillo del ojo que las nubes se espesaban e hinchaban hasta cerrarse sobre el prado. Ahora rugían amenazadoras a los chapiteles del college apuntados contra sus barrigas.

Jack advirtió los síntomas de una jaqueca y siguió la corriente intentando no mostrarse más nervioso de lo que ya estaba.

Moran se puso a su lado con una sonrisita socarrona. Jack fingió no verlo, pero sabía que no se libraría de él.

–Lo prefiero cuando lee a Eurípides. Además, anda por ahí con esas pintas, confirma los estereotipos sobre el descuido de los habitantes de las colonias.

Habían llegado al pasillo.

–¿Es un reproche o un rapto de solidaridad?

Moran se encogió de hombros.

–Nosotros seremos habitantes de las colonias solamente por poco, Lewis.

Jack le dirigió un gesto desganado.

–Al diablo Michael Collins y todo el maldito Sinn Féin. Si fuera por ellos, la guerra tenía que ganarla el Kaiser.

Moran se exhibió con una mueca cruel. Jack tenía la sospecha de que la fisonomía revelaba bastante de su carácter: los rasgos afilados del rostro y las tupidas cejas negras parecían la expresión de una amenaza constante.

–Mors tua vita mea –rebatió Moran–. Algún día Michael Collins tendrá un monumento en cada plaza de Irlanda.

Jack no tenía ganas de embarcarse en esa discusión. Estaba inquieto y tenía la garganta seca. Tosió. Las palabras salieron bajas y sofocadas.

–No puedes pensar que una guerra clandestina sea honorable.

–Es la única que a los irlandeses les está permitido combatir. Que los ingleses se vayan y los problemas se acabarán.

Eric Moran nunca daba señales de flaqueza cuando se hablaba de las dificultades de su pueblo. Era un feniano convencido, de los que no se habían querido reclutar, terco como solo un irlandés sabe serlo. Jack sabía algo de eso.

–Tienes un gran valor para hablar de clandestinidad, señor Jano Doblevida –se burló Moran–. Uno de estos días te seguiré a hurtadillas y descubriré tu escondite secreto.

Jack decidió cambiar de tema.

–¿Qué piensas de la traducción de Murray?

–Tú eres el poeta. Dímelo tú.

Habían llegado a la salida.

–No veo qué pueden tener que ver los mitos con los hechos –Un trueno lo sobresaltó–. Nos vemos.

Salió del edificio casi corriendo.

Con el segundo trueno los contornos de las cosas vacilaron, el miedo se convirtió en una araña que trepaba por la espalda. Un instante después las gotas martilleaban el adoquinado. Un repiqueteo fuerte, temblor de huesos, castañeteo de dientes y casquillos que rebotan. Los escalofríos recorrieron a Jack por oleadas. Más impactos desdelo alto, el aguacero se hizo más fuerte. Se refugió debajo de una cornisa. Ahora el ruido era ensordecedor, ráfagas, relámpagos de luz hendían el cielo. Encontró un rincón donde acurrucarse, las rodillas al pecho, las manos en la cabeza.

Abrid las puertas por mí. Abrid las puertas del castillo. Dejadme entrar.

Le pareció oír a alguien cerca, pero no se atrevió a mirar. Desde que había regresado del frente, las tormentas congregaban fantasmas.

Paddy, ¿eres tú?

Miró a través de los dedos y vio alemanes que avanzaban con las manos alzadas bajo el campanario del college, que sin embargo era igual al de una iglesia francesa.

No disparen, inglés, no disparen.

Observó los rostros de los prisioneros sucios de barro y lágrimas, mientras se rendían a un muchacho de dieciocho años.

La voz del capitán.

Muy bien hecho, subteniente Lewis. Muy bien hecho.

Hubiera querido gritar.

Paddy, mantuve la promesa, ¿sabes? La mantuve.

¿Paddy? ¿Paddy?

El estruendo había cesado.

Levantó la cabeza. El viento del oeste empujaba los nubarrones hacia la costa. La tormenta se marchaba lejos, despejando la campiña. Realmente había alguien, pocos pasos más allá. Un hombre empapado de lluvia, manos y espalda pegadas a la pared. Se miraron. Luego el otro se movió, inseguro sobre sus piernas.

Debía tener unos años más. Quizá uno de los cursos avanzados, o bien un becario. Delgado y desgarbado, ojos grises e inquietos.

–¿Todo bien? –preguntó.

Voz profunda, aún afectada por los truenos.

–Sí. Es que no soporto las tormentas...

–...las bocinas, las sirenas de los trenes, los ruidos fuertes e imprevistos. –Le dirigió una mirada cómplice–. Somos socios del mismo club.

Se apretaron las manos con cautela, en equilibrio encima del cable tendido sobre la vergüenza.

–Robert Graves, Royal Welch Fusiliers.

–Clive Staples Lewis, Somerset Light Infantry. Jack para los amigos.

–Cursas Letras Clásicas, ¿verdad?

–Sí... ¿Graves, el poeta?

El otro se pasó una mano entre los cabellos húmedos.

–Lo que queda después del diluvio universal.

–Increíble.

–¿Que no estemos ahogados? Puedes decirlo fuerte.

–No, quiero decir... 1915 es una de mis poesías favoritas.

–Me alegra saberlo. –El cable se aflojó, la vergüenza los rodeó a ambos–. A decir verdad, ahora estoy intentando escribir otras cosas. Después de todo, la guerra ya terminó.

No parecía muy convencido cuando lo decía.

–Así es –respondió Jack con el mismo tono.

–Bueno, hasta pronto.

Jack lo observó alejarse rápido, el andar algo desigual. Cuando ya estaba lejos cayó en la cuenta de que no le había dicho nada de sí. No había dicho que era un discípulo que lla-maba a la puerta del sagrado círculo. Ni de la colección que Heinemann se había dignado a publicar el año anterior. Abrid las puertas por mí. Abrid las pacíficas puertas del castillo. Dejadme entrar. Por el momento permanecían cerradas: a esa poesía, Reveille le había dedicado poco espacio y ninguna crítica. Las páginas eran solo para ellos, los mejores poetas de su generación. Owen, Sassoon, Graves, Blunden y los demás.

Lo observó empequeñecerse al final de la calle hasta desaparecer por una esquina. Recogió la bolsa de los libros y se puso en camino. El ataque de pánico se había ido tan rápido como había llegado. Quedaba la sensación de vulnerabilidad.

Superó el Magdalen Bridge, echando solo un vistazo a los bogadores que limpiaban las barcas bajo las ramas de los sauces. Diez minutos de paso vivo y lo acogió la periferia, plácida y neutral como la Confederación Suiza. Casitas de dos plantas, una pegada a la otra, acomodadas dentro de minúsculos patios. Vidas que corrían paralelas, perdiéndose en el horizonte, buenos días y buenas noches hasta el final del tiempo.

Llegó delante de una puertecita verde. Miró en torno con forzada indiferencia, y entró.

4. READING

El aparato repicó solitario en la pequeña oficina.

Una vez.

Dos.

A la tercera, una mano se acercó y levantó el auricular.

–Habla Hogarth.

Bajó del tren encasquetándose el sombrero, a causa del viento y de la lluvia que lo acometieron en cuanto puso el pie en el estribo. Los escalofríos lo convencieron de aguardar el transbordo en la cafetería. Con el maletín sujeto con la mano sana caminó a lo largo de la plataforma, hasta el pequeño pub. Dentro había olor a cerrado y trastos viejos, además de la mirada indiferente del encargado: esa de quien ve pasar a la humanidad desde un sitio fijo y ya dejó de preguntarse hacia dónde van todos.

Bebió a sorbos un café, llevando de vez en cuando la vista al escaso trajín del exterior. Las estaciones siempre le habían gustado, eran encrucijadas de vida, templos de la ocasión. No puedes saber a quién encuentras en una estación, ni a qué tren se subirá. Viajantes de comercio con el bombín del uniforme, madres con hijos al cuello, mozos y maquinistas manchados de grasa, todos juntos en un puñado de metros cuadrados.

Pensó que habría podido coger un tren a ciegas y desaparecer, convertirse en alguien distinto en algún otro lugar. Dejar que el mundo lo olvidara hubiera sido la mejor manera de enterrar el fracaso. Cuanta energía desperdiciada. En París había sido un mosquito entre elefantes. Hasta se había disfrazado para complacer a los periodistas. El americano, Lowell Thomas, había montado un espectáculo de circo.

Había hecho el ridículo. Solo había conseguido registrar las memorias de su infamia en esas páginas guardadas dentro de la maleta. El evangelio de Judas.

Pensó en los momentos robados para apuntar los recuerdos en las libretas, entre una cita y la otra, entre una reunión privada y una comida pública, al vuelo, con prisas por acabar, antes de que también el último rincón del mundo se cerrara. El orgullo de los pueblos no se enciende y se apaga como una lámpara eléctrica. Los cálculos hechos en Versalles estaban errados por completo y los viejos dueños de la paz se darían cuenta muy pronto.

El altavoz anunció el directo hacia Oxford. La herida de la mano comenzó a latir de nuevo.

El repique del teléfono sonó claro en el silencio. La única persona que estaba en el cuarto levantó la cabeza de los papeles y miró el aparato con el aire de quien se interroga sobre la naturaleza de un objeto misterioso. Esperó a que sonara una segunda y una tercera vez, luego tendió la mano.

–Habla Hogarth.

Marcó el número casi en trance, respirando sobre el auricular, esperando que alguien en aquella oficina respondieraal SOS, que una voz conocida le dijera otra vez qué era lo mejor por hacer. Si solo hubiera tenido una dirección, se habría echado a correr. Se encontraba en una zona muerta, fuera del curso de los acontecimientos, y miraba a los demás por detrás de un cristal. Lo golpeaba con rabia, con los puños y con la frente. Golpes que resonaban sordos, lejos. Una vez. Dos. A la tercera alguien descolgó el receptor.

–Habla Hogarth.

–Perdí esas malditas hojas.

–¿Pero quién habla?

–Me robaron el manuscrito.

–¿Lawrence...? ¿Dónde ocurrió?

–En la estación de Reading, en el pub, estaba en el maletín. Me lo he dejado allí.

–¿Ha regresado a buscarlo?

–Por todas partes. Desapareció.

–Conservó sus apuntes, espero.

–Los apuntes... sí.

–No le queda más que ponerse de nuevo al trabajo.

–¿Qué dice?

–No querrá que todo se pierda.

–Pero ya se perdió todo.

–Cálmese, por favor. ¿Dónde se encuentra ahora?

–Aún estoy aquí, en la estación.

–Coja el primer tren y venga a verme al museo. Tenemos que hablar.

La comunicación se interrumpió. Volvió a los andenes con paso lento y se encontró sentado en un banco sin recordar haber tomado asiento. La mano le dolía, la venda estaba sucia. Se sentía extrañamente ligero, aliviado, como siel cuerpo menudo se hubiera liberado de una carga. Ya nada dependería de él, la historia podía continuar en su ausencia. Era eso lo que quería, reencontrar la calma, si acaso hubiera sido posible. Borrar el luto.

Se dio cuenta de que se estaba helando. Decidió que no le importaba y permaneció sentado, abrigando la íntima esperanza de quedarse así para siempre. Monumento de huesos y carne al viajero solitario.

5. RONALD

El rastro se perdía entre los hielos. El monstruo buscaba su elemento. Encontrarlo era una empresa digna de Beowulf y de los intrépidos Gautas. Mitad caballo y mitad ballena, con los colmillos afilados como espadas, el ser podía moverse a voluntad en el océano y en la tierra firme.

Los antiguos ingleses lo llamaban Horschael. El nombre había llegado a la isla en naves vikingas. Hrosshvalr o Rosmhvar, era llamado por los nórdicos: el caballo marino, la ballena anfibia. Para encontrarlo era necesario volver a atravesar el Mar del Norte hasta tocar los fiordos noruegos, donde normalmente se escondía. Allí arriba se podía divisar su negro dorso rompiendo las olas. El animal huía al sentir el chapoteo de los remos en el agua; nadaba hacia el círculo polar, donde la banquisa bloquearía la quilla de las naves balleneras. En el filo del mundo, los lapones lo llamaban Morsa, animal sagrado que había que temer y respetar. Pero la persecución se prolongaba aún más allá, doblaba el Cabo Norte y llegaba a la tierra de los fineses. En su lengua, la quimera de grandes colmillos era llamada Mursu. Encima de las rocas llanas, ya cansada, esperaba el golpe del héroe, que desde la proa lanzaba el arpón y la atravesaba partiéndole el corazón.

La pluma impactó en el portalápices y lo volcó sobre la mesa. El ruido los hizo volverse a todos. La mirada delprofesor Bradley recorrió el salón hasta dar con el responsable.

Ronald se apresuró a recoger los lápices y volvió al trabajo. La luz de la tarde empezaba a menguar. Miró el reloj: las cuatro menos cuarto. Había empleado demasiado tiempo para la etimología de la palabra Walrus, morsa. Le había perseguido hasta el Polo Norte. Por otra parte también se había extendido con Waggle, menear, y ya se temía las infinitas acepciones de Want, querer. Una inmensidad de hojas repletas de notas cubría el escritorio. La mayor parte estaban llenas de garabatos o ya arrugadas. Hipótesis, tentativas de explorar pistas desconocidas. Para la morsa había aventurado unas seis. Servía para soportar el aburrimiento de ese trabajo de recopilación.

Bradley en cambio tenía prisa, las últimas letras del Diccionario tenían que estar listas en un año. Ya se había tenido que esperar mucho: que acabara la guerra, «que la cultura de la palabra volviera a predominar sobre la barbarie de las armas», que el equipo de trabajo se recompusiera completando los vacíos ocasionados por el Kaiser. Ronald estaba allí por eso. Y porque, a pesar de la lentitud, era muy hábil. Bradley lo sabía. Pocos entre los jóvenes colaboradores dominaban las lenguas nórdicas como él. Además estaba allí porque le pagaban: con una familia a cargo no había que ser muy escrupuloso.

Ronald amaba las palabras, pero de una manera personal y peculiar. Eran arcanos, enigmas a resolver, contenían historias, abarcaban siglos y continentes. Cada palabra sugería otras, quizá nunca pronunciadas, pero del todo plausibles, aún más ricas de significados y alusiones, por tanto más reales. Pero entre esas paredes no se podía ir mucho más allá, regía un límite insuperable. En la óptica de los fundadores, el Oxford English Dictionary tenía que ser la piedra miliar de la cultura británica, la summa de lo que se había dicho en inglés y el modo en que se lo había dicho desde el inicio de los tiempos hasta la edad moderna. La fantasía quedaba detrás de la puerta.

«Palabras, palabras, palabras» era la cita preferida de Bradley, la repetía tan a menudo que a veces ni siquiera se daba cuenta, lo hacía distraído, para sí mismo. Ronald detestaba a Shakespeare. Le parecía increíble la cantidad de voces que le correspondían, como si hubiera querido usar todos los vocablos posibles. Un verdadero usurpador del idioma, voraz e insaciable.

Algunos empezaron a levantarse y a despedirse con sobrias señales de saludo. El gris de las tareas contagiaba las costumbres. Hablar en voz baja, moverse lo mínimo indispensable. Ronald se había adaptado.

Salió de la antigua sede del museo, cedida a los recopiladores del Diccionario para llevar a término la gran obra. Broad Street todavía estaba libre del trasiego de togas y cuellos almidonados que dentro de una hora la habría abarrotado. La recorrió hasta la esquina y se dirigió hacia casa. En el siguiente cruce se detuvo a contemplar el nuevo edificio del Ashmolean, que ocupaba ese lado de Beaumont Street. La escalinata, las líneas neoclásicas de la arquitectura, el frontis sostenido por cuatro columnas jónicas, cada detalle exaltaba la gloria de quien, gracias a la propia fama, había convencido a la universidad de trasladar allí el museo. Sir Arthur Evans no se hubiera contentado con menos paracontener los adornos de rey Minos que había sacado a la luz con tanto cuidado. Arqueólogos y clasicistas reinaban soberanos en la Nueva Arcadia Oxoniense. Para ellos se construían palacios. Los filólogos se tenían que contentar con los edificios en desuso.

Fue exactamente al museo adonde se dirigió. Hacía un tiempo había cogido esa costumbre, una desviación antes de regresar a casa, un inofensivo secreto.

A esa hora las salas estaban desiertas, faltaba poco para el cierre. En la entrada el vigilante lo saludó llevándose la mano a la visera. Por alguna oscura razón creía que era un artillero conmilitón suyo y por eso le permitía entretenerse unos minutos fuera del horario. Ronald había estado en el Lancashire Fusiliers, pero nunca se le había presentado la ocasión de contradecir a ese hombre, por tanto podía aprovechar la equivocación sin sentir ninguna culpa.

Dejó atrás las colecciones minoicas y fue derecho a la planta superior. Cuando entró en la sala sintió una leve emoción que le hacía cosquillas en la nuca. La iluminación de los expositores era la única fuente de luz que quedaba. La gran vitrina octagonal ocupaba el centro de la sala. Ya de lejos causaba una buena impresión verlos colocados en un plano inclinado, casi formando una flecha apuntada hacia arriba. Anillos. Formas y tamaños eran de lo más variados. Ángeles y dragones, cruces y blasones, perlas y piedras preciosas. Habían pertenecido a papas, obispos, príncipes italianos. Círculos que cerraban pactos entre los hombres, relaciones de poder, el sentido de una fe inmortal. Algunos sellaban un vínculo conyugal que sobrevivió a los mismos amantes y tal vez celaban máximas grabadas en su interior.

Tocó el cristal con la nariz para observarlos mejor. La tirita de oro que llevaba en el dedo era muy poca cosa ante esa pompa. Pensó en Edith, en cuanto la amaba. Se sintió culpable y le entraron ganas de correr a casa.

Volviéndose se sobresaltó y casi chocó contra la vitrina. Había alguien en la entrada, una figura apenas iluminada. Un pequeño ser, incluso más bajo que él, con una gran cabeza. Le recordó la ilustración de un trasgo en un libro de fábulas de cuando era niño. Se estremeció, precisamente como entonces frente a esa página.

–Le pido perdón –dijo el hombre diminuto–. Creía que ya no había nadie.