Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

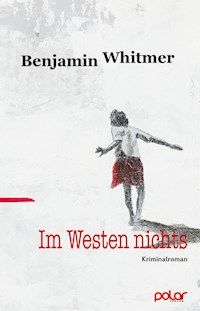

American noir en estado puro1968. En la víspera de Año Nuevo, doce presos escapan de la prisión de Old Lonesome, emplazada en las proximidades de un pequeño pueblo de Colorado, al pie de las Montañas Rocosas. El suceso conmociona profundamente a todos los habitantes y una auténtica maquinaria de guerra se pone en marcha para traer de vuelta a los convictos, vivos o muertos. Pisándoles los talones van los guardias de la penitenciaría, un rastreador sin parangón, periodistas locales ansiosos por conseguir una buena historia y una traficante de marihuana resuelta a encontrar a su primo antes que la policía. En un momento dado, los fugados se separan y siguen diferentes caminos en mitad de la noche bajo una arrolladora ventisca. Nada comparado con la incontenible y despiadada espiral de violencia que se desatará a su paso… Con esta contundente y descarnada novela, American noir en estado puro, Benjamin Whitmer se revela sin ninguna duda como una de las voces más poderosas del género. «La quintaesencia del género negro en la mejor tradición de la literatura norteamericana. La América de Benjamin Whitmer se sostiene sobre dos pilares —la violencia y la droga— y sus libros confirman en cada línea la definición que Manchette hizo del noir: esas novelas en las que "el mal domina históricamente"».Pierre Lemaitre Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 477

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: Old Lonesome

En cubierta: fotografía de © Markus Spiske/Unsplash

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Éditions Gallmeister, 2018

© De la traducción, Virginia Maza

© Ediciones Siruela, S. A., 2023

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19553-83-6

Para Ward Churchill, 1968

Las prisiones existen para ocultar la lacra que es todo lo social en su banal omnipresencia, reduciéndolo a lo estrictamente carcelario.

JEAN BAUDRILLARD

Es curioso. Todos los que han pasado por la cárcel coinciden en una cosa: ya han cumplido su condena. A los demás, en cambio, aún les espera la suya.

MERLE HAGGARD

1El preso

Alguien se ha cagado encima. Mopar Horn no sabe si ha sido un carcelero o un preso, pero el salón de la casa apesta tanto a mierda que se le saltan las lágrimas. Mopar se las enjuga. Está en cuclillas, apretado contra un piano de pared y agarrado a una pata cabriolé mientras el mundo trata de desaparecer bajo sus pies.

—Cálmate de una puta vez y lo aflojamos —dice Mitch Howard desde la puerta. Sigue con la gorra de uniforme que se puso para que los guardias de las torres no vieran que es negro. Le queda pequeña y le baila sobre la coronilla cuando habla.

—¿Qué? —responde Mopar—. ¿Qué coño has dicho?

Con la carrera, a Howard se le han torcido las gafas de montura metálica. Se las coloca sobre la nariz con un dedo índice tan gordo como el brazo de un bebé. Se pasa el día levantando pesas.

—Se lo digo a esos.

Esos son los tres carceleros que hay arrodillados sobre la alfombra roja del salón. Tienen las manos esposadas a la espalda y la cara a punto de reventar como un tomate maduro. Dos han llegado a la conclusión de que lo mejor es no moverse y poner toda su atención en respirar, pero el rubio se ha llevado las esposas hasta el tacón de las botas con punta de acero y forcejea. El aire le sale en gañidos desgarrados a través del hilo de cobre que lo estrangula y la espalda se le hincha bajo la camisa, por las muñecas chorrea sangre que desaparece en la alfombra.

Sangre roja, canapé rojo, butacas rojas, cortinas rojas, una lámpara de mesa con la tulipa roja. Hasta las lucecillas del árbol de Navidad son rojas. Mopar se seca la frente con la manga de la camisa de uniforme y parpadea para aclararse la vista, pero no se va el puto rojo. También se oye algo. Un sonido rojo. Un gorgoteo o un latido, como si bombeara sangre. ¿De dónde coño sale? Mopar se agarra el nudo de la corbata, tira hacia abajo, luego hacia arriba y se la saca por la cabeza. La lanza contra la pared.

—¿Dónde se han metido todos? —dice—. ¿Dónde están?

Nadie responde. La anciana está hecha un ovillo en el canapé, el pelo desteñido lo lleva recogido en la nuca, igual que si le hubieran incrustado un pedazo de madera en el cráneo con un clavo de carpintero. Los otros dos presos, Wesley Warrington y Bad News Dixon, están despatarrados en unas sillas. No había uniformes para todos, así que siguen con los tejanos y las chaquetas azules de prisioneros.

Y allí no hay nadie más. En cambio, por el portón norte escaparon doce cuando menos. Mopar lo recuerda.

—¿Dónde están los demás cabrones?

—Se han largado por su cuenta —dice Howard—. Solo quedamos tú y yo, Warrington y Bad News. Ese era el plan.

—No lo recuerdo. ¿Qué plan ni qué niño muerto?

—El plan es mío —dice Howard—. No te estrujes la mollera, que bastante tienes ya.

—Hay que joderse. —A Mopar se le abotagan los sesos y tiene que respirar por la boca. Su cráneo es una olla a presión que amenaza con explotar—. ¿Ya han dado la alarma? No oigo la sirena.

—Tú tranquilo, campeón —dice Howard—. Céntrate en la respiración.

Al oírlo, Mopar tiene la tentación de vaciarle la escopeta que fabricaron en la cárcel. Si me tratas como a un tarado, pintaré las paredes de rojo. Más rojo. Sigue con ese sonido en el oído, el gorgoteo. Es como si la sangre bombeara en las paredes que tiene alrededor. Tú respira.

Al otro lado de la ventana, las montañas despuntan grises y cubiertas de maleza entre la nieve, y el sol es como un farolillo que se escondiera entre las cumbres. Mopar lo mira. Trata de calmarse. Respira, bodoque. Es la primera puesta de sol que ves en diez años. Tú respira.

El carcelero rubio sigue forcejeando con las esposas. Tiene el pelo como la pelusilla de un recién nacido y le asoma por debajo el rosa del cuero cabelludo. De pronto parece que los ojos se le van a salir de las órbitas y el izquierdo se llena de sangre, le han estallado los capilares. Cae de bruces y empieza a retorcerse como un ciempiés sobre un fogón.

—Suéltales un poco el cuello —le dice Howard a Mopar—. Afloja a esos paletos antes de que la palme alguno.

Le habla como si fuera un mocoso. Aunque hubiera podido, Mopar no habría movido ni un dedo. Que se jodan los carceleros.

—Ya voy yo.

Bad News se levanta de la silla. Prepararon los garrotes en el taller de la prisión, con alambre de cobre y un palo para darle vueltas. Bad News levanta al carcelero rubio por el palo que tiene en la nuca; el cable se le hunde en la carne del cuello y corre sangre. Se le está amoratando la cara y entre los labios asoma la lengua hinchada. Bad News lo levanta y lo pone otra vez de rodillas, pero no suelta el palo.

—Vamos, hazlo —le dice Howard—. No vamos a matar todavía a esos palurdos.

—No se perdería gran cosa —dice Bad News. Es joven y ansioso, y tiene cara de estar al borde del retraso. Esos ojos saltones son todo pupilas. Dice que se jodió la cabeza con el LSD. Dice que, si consumes bastante LSD, te dan el carné de loco. Dice que tomó seis veces más de lo necesario y que, si no te lo crees, te lo podría decir esa perra de Boulder. Lo malo es que ya no se le puede preguntar nada.

El carcelero rubio se agarra al cable que lleva liado al cuello. Bad News sigue sin soltar el palo.

—¿A qué esperas? —le dice Howard a Bad News.

Bad News gira el mango y afloja el cable. El carcelero se revuelve, tratando de coger aire. Vomita en la alfombra. Bad News va a soltar a los otros dos y los dos se estremecen como hojas cuando lo ven agarrar el mango.

—Te arrepentirás de no haber matado a estos cerdos —dice.

—No me arrepentiré de nada —responde Howard—. Ve a buscar algo de comida.

—Acompáñame, Warrington —dice Bad News. Pasan junto a Howard y salen del salón.

Howard mira a la anciana del canapé.

—¿Cómo te llamas?

La mujer tiene la mirada perdida en el vacío. Es como si el asunto no fuera con ella. Al oírlo, dirige sus ojos grises hacia Howard.

—Pearl —responde.

—¿Estás casada, Pearl?

Saca un pitillo liado a mano del bolsillo del delantal y lo enciende. Apaga la cerilla y la tira a la alfombra, como si no fuera suya.

Howard la pisa con la bota de prisión.

—Será mejor que me respondas.

—Si tuviera marido, lo habría dicho.

—No vayas de lista, zorra. ¿Tienes hijos?

Lanza el humo hacia los paneles de chapa del techo.

—Entonces, ¿no tienes nada de ropa que podamos usar?

Lo mira como si un perro se hubiera cagado en mitad de la alfombra.

—Al bajito quizá le valga la mía.

—Vaya, nos ha tocado una listilla —dice Howard—. Si estás sola, ¿por qué hay tres coches aparcados en la puerta?

—Yo no he dicho que esté sola.

Howard se rasca un punto exacto entre las cejas.

—De acuerdo —le dice—. Empecemos de nuevo. ¿Quién más vive aquí?

—Tengo huéspedes —responde—. Dos tienen coche.

—¿Y dónde coño están ahora?

Bad News vuelve al salón y Warrington lo sigue como su sombra. Bad News lleva un maletín en la mano. Se lo da a Howard con una sonrisilla.

Howard abre el bolso de cuero. Y lo cierra.

—Así que huéspedes, ¿eh?

Pearl no mueve la mirada. Ni una pizca.

—Imagino que lo de los huéspedes de Pearl no os pilla por sorpresa. —Howard habla con los carceleros. Vuelve a abrir el maletín—: Te llegan visitas de todas partes, ¿verdad, Pearl?

—Perdí a mi esposo en el cuarenta y nueve. —Lo dice como si una fiera le habitara justo detrás de la cara y tuviera que emplear toda su voluntad en contenerla—. Cuando la fuga. Lo mató uno de los vuestros.

—Yo no estaba en prisión en el cuarenta y nueve —responde Howard—. Tenía diez años.

—Con solo pisar la calle, veo esos muros —dice la mujer—. No necesito nada más para recordar por qué lo hago.

—Apuesto a que hay un montón de dinero por aquí que también te lo recuerda —le dice Howard—. Una montaña de pasta.

—Las mujeres que vienen a mi casa no quieren saber nada de críos —dice Pearl—. Las mujeres que vienen a mi casa habrían preferido no saber nada de las mujeres que las parieron. Si crees que algo así no pasa de una generación a otra, solo tienes que echar un vistazo alrededor cuando vuelvan a meterte en Old Lonesome.

—Eres una vieja amargada. Lo que te pasa es que estás resentida con el mundo.

—No. Lo que me pasa sois vosotros. Todos vosotros.

Y no solo se refiere a los que están en ese salón. Habla también de todos los que están fuera.

—Amargada y reseca. Odias el mundo porque nunca te ha mojado las bragas. —Howard abre el maletín y saca una cosa larga, metálica y repugnante—. ¿Qué tal si me dices dónde escondes ese montón de pasta? Estaría bien porque, si no, te meteremos esto y empezaremos a darle vueltas para ver si aún tienes algo por ahí dentro.

Rezuma desprecio por los poros, pero basta verle la cara para saber que Howard se equivoca. No está amargada. Sencillamente, la vida y todas las que acudieron a esa casa con el corazón roto en busca de algo que terminara con su desconsuelo han hecho añicos el suyo. Mopar se pregunta si alguna vez lo tuvo entero.

—Debajo de la cama hay un listón suelto —responde—. Allí está.

Howard hace un gesto a Bad News y a Warrington.

—Id a buscarlo.

Mopar se frota los pantalones. Están tan mugrientos como si hubiera estado sepultado en el barro. Apenas había comenzado a nevar cuando salieron de la prisión, y todo era un lodazal.

—No podemos seguir aquí haciendo el gilipollas —dice Mopar.

—¿Cómo que el gilipollas? —pregunta Howard.

—Antes o después sabrán que nos hemos metido en una casa —responde Mopar—. A mí nadie me dijo que este fuera el plan, que yo recuerde.

—¿Y adónde pretendes llegar sin dinero? —pregunta Howard.

—El dinero no os servirá de nada —dice un carcelero. Tiene la cabeza tan gorda que casi no le cierra el cuello de la camisa.

—¿Y tú cómo lo sabes? —le dice Howard.

—Este es el pueblo del alcaide Jugg. Puede que os las hayáis arreglado para cruzar la puerta de la prisión, pero jamás saldréis de la ciudad.

—¿Tan seguro estás? —Howard deja la recortada apoyada en la pared y saca un tubo de unos veinte centímetros de la chaqueta. Es de los que usaron para romperles la crisma a los guardias de los uniformes.

El carcelero de la cabeza gorda tensa la mandíbula.

—Entregaos —dice—. Pasaréis algún tiempo en aislamiento, pero nada más. Aún no tienes ningún cargo por asesinato, Howard.

Howard trata de pegarle con el tubo en la cabeza. El carcelero se encorva para esquivar el golpe, pero lo recibe en la oreja y cae de costado contra las piernas de Pearl. Howard vuelve a blandir el tubo y el cuero cabelludo del guardia sale volando por los aires como una cáscara de naranja. Se desploma sobre los pies de Pearl, que lo aparta de un puntapié y lo deja caer al suelo con un golpe seco.

—Qué buena samaritana estás hecha —le dice Howard—. Ese podría haber sido tu marido.

2El rastreador

Jim Cavey esperó a que se marcharan todos para ir al vestuario de prisión. Sin embargo, al entrar seguía allí Checkers. Su cara era como lo que hay dentro de un cubo de manteca.

—Adelante, Jim —le dijo—. Se han ido hasta las gallinas.

Ya iba con ropa de calle, pero seguía descalzo. Tenía los pies blancos llenos de líneas azuladas.

—Supongo que se han largado a toda prisa —dijo Jim.

—Es Nochevieja. Están deseando ponerse como una cuba y cepillarse a la mujer de otro.

—Lo decía por la tormenta, imagino que querrán estar en casa antes de que llegue.

—¿Qué tormenta?

—Esta mañana un pinzón pasó volando tan bajo que me despeinó el flequillo.

Checkers rio con un resuello que le hinchó rayas azules en el blanco de la cabeza.

—Ay, este Jim… Por eso me gusta tanto quedarme un rato a charlar contigo. —Dio un palmetazo en el banco.

Jim abrió la taquilla, sacó una botella de refresco de cola y echó dentro un pegote marrón de tabaco mascado.

—Lo digo en serio —dijo Checkers—. Me gusta aprender algo nuevo cada día. Hoy tocan pájaros.

Jim soltó los cordones de las botas. Se recostó en las taquillas para tirar con fuerza del talón y quitárselas.

—Ahí tienes una navaja y agua para afeitarte —dijo Checkers—. Si hace falta, seguro que hay una desbrozadora por alguna parte.

Jim sacó la ropa de calle de la taquilla. Una camisa verde de tela áspera, pantalones marrones y un abrigo Carhartt marrón claro casi beige, con el cuello y los puños en desintegración y los codos tan desgastados que asomaba el forro. Al dejar el fardo sobre el banco, soltó olor a hoguera y a tierra mohosa.

—Por lo menos podrías lavarte el trasero alguna vez —le dijo Checkers—. Hueles a perro muerto.

Jim se quitó la corbata del uniforme sin desatar el nudo y la colgó del gancho.

—¿Te puedo preguntar algo, Jim? —dijo Checkers.

La chaqueta y la camisa de uniforme se unieron a la corbata y, luego, los pantalones. Jim dio media vuelta en calzoncillos largos y miró a Checkers.

Checkers levantó una mano y la sacudió por delante de la nariz.

—Digo en serio lo de lavarte el culo —le dijo.

—¿Qué querías preguntar?

—El otro día, estuve hablando de ti con los muchachos. Nos preguntábamos cómo llegaste a ser así.

Esa vez Jim escupió el pegote de tabaco al suelo, a un palmo del pie descalzo de Checkers.

—Una de las cosas que cuentan por ahí es que tu padre no te dejaba entrar en casa y te hacía dormir en el gallinero. Algo así marcaría a cualquiera. A que te críen las gallinas me refiero.

—¿Y por qué os dedicáis a despellejar a alguien que no está delante? —respondió Jim—. No lo entiendo.

—Es lo que hace la gente, Jim. La gente se junta y habla de otra gente.

Checkers lo dijo mientras se subía los calcetines, pero después no hizo ni el gesto de calzarse. Se quedó sentado y mirando a Jim, sonriendo de vez en cuando.

Mientras, Jim terminó de vestirse y se marchó. Fuera se caló el gorro de lana y empezó a alejarse de Old Lonesome. Cada vez que salía sentía el impulso de mirar atrás, pero nunca lo hacía. Lo notaba pegado a su espalda, una mole que apenas levantaba del suelo, construida con bloques de granito tan grandes como motores de coche que los propios presos tuvieron que picar en las canteras de Dos Tortugas Mountain. No hacía falta darse la vuelta. Su presencia se sentía en todas partes.

Cruzó el parquecillo cercano a la prisión pensando en Checkers. Luego pasó por delante de los apretados edificios de ladrillo y las fachadas comerciales de doble altura de Main Street, entre farolas con guirnaldas y adornos navideños. Y seguía pensando en Checkers.

Un par de manzanas más adelante estaba el Yard y a Jim le dio por pensar que estaría bien hacer una visita. Se imaginó empujando la puerta, sintió el golpe de humo y de grasa en la cara y vio a todos los guardias girar la cabeza para ver quién entraba. Cuando llegara Checkers, Jim lo estaría esperando y le rompería una botella en los dientes. Le daría una lección que no iba a olvidar en la vida.

Jim se sacó la idea de la cabeza. Sabía que no le convenía seguir pensando en eso. Cualquier problema que llevara a casa supondría una larga conversación con Ruby, y ya les esperaba una larga conversación. La de todas las Nocheviejas: ¿por qué no iba con ella a ningún lado?

Giró a la izquierda al llegar a Fifth Street. Las farolas de las esquinas cobraron vida y enseguida las acompañaron las luces de los porches, recortando las siluetas de olmos y álamos sobre el atardecer.

Lanzó un escupitajo.

Y entonces sonó la sirena.

Jim está en la autopista 19, a solo una milla de casa. Ha sonado la sirena y no debería seguir adelante. Cuando suena la sirena hay que acudir a prisión, da igual donde estés. Pero no soporta la idea de tener que volver a ese vestuario.

Entonces oye que un coche se acerca por detrás.

Sabe muy bien qué coche es.

A su izquierda asoman las montañas. Y le duelen las ganas de subir. Buscaría un sitio para pasar la noche y tendería una trampa para la cena. Ojalá pudiera ir a pasar el fin de semana. Jim se detiene y suelta una vaharada en la nieve.

Es un coupé Chrysler. El conductor se echa hacia un lado para abrir la puerta del acompañante. Es Adam Bellingham, el ayudante del alcaide. Un hombre paliducho de cincuenta y pocos años, con la barbilla hundida en la corbata y unos lastimeros ojos pardos que siempre parecen estar suplicando que no los mires. Pero no hay que dejarse engañar por ese aspecto. Hace veinticuatro años, Bellingham se marchó a Francia y volvió con tantas medallas que no cabrían en un cubo. Si con alguien no quería cruzarse Jim era con él.

—Te estaba buscando —dice Bellingham—. Monta.

Jim nota cómo cae la temperatura. Oye el murmullo de los primeros copos de nieve que logran colarse por el abrigo. Los álamos del arcén crujen y chasquean con las ramas desnudas.

—¿Has cogido el coche para venir a buscarme?

—Eso es, he venido a por ti.

—Puedes hacer como que no me has encontrado, no se lo diré a nadie.

—Monta.

En el asiento del acompañante, hay un mapa del pueblo. Jim lo aparta y sube al coche.

—¿No has oído la sirena? —pregunta Bellingham.

—La he oído.

—Pues te habías equivocado de dirección.

—Depende de cómo lo mires —dice Jim—. ¿Por dónde han salido?

—Por el portón norte. Tomaron a unos guardias como rehenes y algunos también iban de uniforme. Los vigías de las torres no se atrevieron a disparar, por si daban a los suyos.

—¿Les parecieron guardias?

—¿Tú qué crees?

—¿Qué ha dicho el alcaide Jugg?

—Creo que los fusilaría si no los necesitara para buscar a los fugados.

—Entiendo.

—Nos pagan para evitar que se escapen. No me caen muy bien los que no cumplen. —Bellingham mira a Jim fijamente—. ¿Cuántas cervezas has bebido?

—Ninguna.

—Llevas una pajita enganchada a la barba. Pensé que habrías ido a tomar algo al Yard y que acabaste en algún arbusto tras una gresca.

—Nunca voy al Yard. Allí no hay más que guardias.

—Eres guardia, Jim.

Jim coge el mapa.

—¿Han mirado en casa de los Benson?

—Ni idea.

Jim sigue examinando el mapa. Se le da bien leerlos si le dejan su tiempo.

—¿No lo sabes?

—¿Ves alguna emisora en el coche? Cuando hay alguna novedad, Jugg informa por la radio local. No tenemos más información y, de momento, no ha dicho nada de los Benson.

—Bueno, Jugg no es tonto. Seguro que ya ha pensado en esa casa. ¿Adónde vamos?

—De vuelta a prisión. Allí recibiremos órdenes.

Jim sigue mirando el mapa un rato. Traza una línea entre el portón norte y las casas cercanas con el dedo. Luego, lo desliza sin rumbo.

—¿Tienes una pistola?

—En la guantera.

Jim abre la caja del salpicadero y saca una M1911 de servicio. Está en una pistolera deslucida con «USA» repujado en el cuero. Suelta un silbido.

—Toda tuya —le dice Bellingham—. No tiene valor sentimental.

Jim abre la pistolera y desenfunda el arma. Está amartillada y el seguro, puesto. No se molesta en comprobar si va cargada, ya lo sabe. Desabrocha el cinturón y se ciñe la pistolera. Luego, saca la cartuchera de la guantera y dos cargadores del 45, y los guarda en el bolsillo del abrigo.

—Sé un sitio donde Jugg no ha buscado.

—¿Dónde?

—En casa de Pearl Greene.

—¿De qué conoces a Pearl Greene?

Jim pliega el mapa.

—Me lo contó el Viejo.

En efecto, a Jim se lo contó el Viejo. Cuando trabajabas con el Viejo no te quedaba otra que escuchar sus historias. Y en una granja de pollos siempre había faena. Limpiar mierda de gallina con la rasqueta, echar paja, recoger huevos… Todo el día, todos los días. Decía que eran lecciones para la vida. Contaba quién era un borracho, quién ponía los cuernos a su mujer o quién había ido a ver a Pearl Greene.

El Viejo odiaba el pueblo. Lo odiaba porque había visto en qué se había convertido. Pasó de ser un pueblo con prisión a un pueblo-prisión. En todo Colorado lo sabían; si estabas en Denver, ni siquiera hacía falta mencionar el nombre, con decir Old Lonesome sabían a qué te referías. El Viejo los odiaba a todos y se pasaba el día explicándole a Jim por qué. Por su parte, Jim aprendió a odiar las gallinas.

La rutina solo se rompía cuando acudía un coche de la prisión. Entonces el Viejo dejaba lo que estuviera haciendo y era como si los ojos le desaparecieran en las cuencas.

3La forajida

Dayton Horn se ha quedado dormida en el sofá a primera hora de la tarde. Cuando Ethan seguía vivo, tomó la costumbre de madrugar. Esas dos o tres horas antes del amanecer eran el único momento del día en el que no la necesitaba para nada y acabaron siendo sus favoritas. Se sentaba en la pequeña mesa de la cocina a tomar un té, mientras escuchaba el despertar de los pájaros y se entretenía viendo la bruma que atravesaba el prado al otro lado de la mosquitera.

Ahora lo hace por pura rutina: en pie antes del amanecer y fuera de casa con las primeras luces. No se quedó con muchos animales. Un par de gallinas y una vaca nada más. El caballo no valía ni el tiempo ni el dinero que costaba, así que lo vendió. Ya no tiene que dedicar el día entero a cuidarlos, pero le gusta dejarlo todo hecho por la mañana y dedicar la tarde a leer. Tiene todo lo que necesita; además, sin ocuparse de nadie más que de sí misma. Y no tiene la más mínima intención de que eso cambie.

Esta tarde se ha quedado dormida con un libro en el regazo. The brave cowboy. Ha sido por el constipado con el que está batallando. Al principio le costaba entender lo que leía, luego las letras se emborronaron y al final se le cerraron los ojos. Lo mejor habría sido acercarse al pueblo a por medicamentos, pero está lejos, así que puso al fuego algo del bourbon de Ethan que quedaba por ahí y le añadió miel y limón. Lo tomó caliente mientras leía.

Así se ha quedado dormida. Arropada por la modorra del bourbon y del constipado. En el acogedor espacio que crearon los dos para ella.

Cuando despierta se está poniendo el sol y el prado se agita en delicados tonos azules y blancos de nieve al otro lado de la ventana. Está sudando. Se había quitado el mono de trabajo, pero se ha dormido en ropa interior de abrigo. Abre y cierra los brazos para que dejen de dolerle los codos, y entonces cae en la cuenta de que no se ha despertado ella sola. La ha despertado algo. Pero no sabe el qué.

Aparta el libro y lo deja en el suelo junto al sofá para ir a encender el quinqué de la mesita. Levanta la pantalla de cristal y prende la mecha con una cerilla de madera. La lámpara sofoca el extraño crepúsculo azulado y, con un parpadeo, la salita de estar se anima como si estuviera viva. Todo parece deformado, desenfocado.

¿Ha sido un sueño?

¿Qué sueño?

No lo recuerda.

Vuelve a colocar la pantalla y ajusta la mecha hasta que la habitación deja de moverse y la luz dibuja alrededor contornos nítidos de amarillo y sombras. Enfrente, junto al escritorio de la esquina, está el arbolito de Navidad. Lo cortó ella misma y, luego, fue dando vueltas por el bosque metiendo nidos en un saco de arpillera. Cuando estuvo lleno, volvió con él a casa, puso una vela en cada nido, los colgó del árbol y encendió las luces. Aunque dejó un cubo de agua del pozo al lado, no se ha atrevido a encender las velas más veces. En realidad, solo le pareció importante tener un árbol. La Navidad es una de esas cosas que nunca sabe si está preparada para extirpar de su vida.

A los pies del árbol hay un regalo. Es una edición de bolsillo de The Dillinger days que compró la última vez que bajó al pueblo. Pensó que a Mopar podría hacerle gracia y se lo compró.

Fue a visitarlo solo un par de semanas atrás. Estaba más pálido que de costumbre y con la mirada como salida de una colonia de trabajos forzados. La sala de visitas tenía las paredes de hormigón y estaba divida en dos por una larga mesa de formica imitación de madera que la recorría de un extremo a otro. Se sentó en un taburete, al otro lado de una pantalla de plexiglás.

Mopar fumaba ansioso y echaba la ceniza compulsivamente en una lata que había encima de la mesa. Le lanzaba miradas apagadas, pero enseguida las apartaba. No era más que huesos. Estaba tan flaco que dolía verlo.

—Es por la celda sin ventanas —dijo con la voz amortiguada por el plexiglás—. Me quedo allí, en lugar de salir al patio.

—Tienes buen aspecto. Solo pareces un poco cansado.

—Claro.

Aunque evitaba mirarla, sabía que tenía todos los sentidos puestos en ella. Era como estar sentada en la barra de un bar y notar que un tipo te está mirando desde la otra punta, aunque nunca lo pillas. Y también sabes que te seguirá al aparcamiento al salir.

—Claro —repitió Mopar.

—¿Claro? —Lo dijo con algo de sorna, como si estuvieran jugando. Pero no jugaban.

Mopar empezó a dibujar una sonrisa, aunque no llegó muy lejos.

—Claro, estoy cansado.

—He visto a tu madre, a tía Patsy.

—¿Dónde?

—En el supermercado de Perkins. Hace un rato.

—¿Qué llevaba puesto?

—El vestido azul de rayas. Iba a por unas revistas.

Tendió la mano con la que sujetaba el pitillo como si fuera a tocar el cristal. No lo hizo y el gesto la dejó petrificada. No podía tocarla, pero que tendiera la mano hacia ella la petrificó. Nunca hacían eso.

—¿Por qué lo haces? —le preguntó él.

Sintió un hormigueo en las manos, tenía los nervios a flor de piel.

—¿El qué?

—Venir a verme.

¿Qué se puede responder a eso? Ni lo intentó.

—¿Sabes cuántas personas más vienen a visitarme?

—¿Tía Patsy?

—Sí, viene una vez al año. El domingo más próximo a mi cumpleaños.

El hormigueo. Era como si la piel se le levantara. Lo cortó en seco. Está cansado, nada más. Has venido muchas veces y nunca te ha hecho sentir así.

—¿A quién voy a visitar si no? —le dijo—. La cárcel está al lado de casa, así que lo suyo es venir de visita de vez en cuando.

—Ella vive a solo media milla de aquí y no tiene nada que hacer. Tú estás muy ocupada con la granja.

—La granja apenas da quehacer.

Echó el cigarrillo en la lata y ni se molestó en apagarlo. Se frotó los ojos y volvió a dibujar la misma sonrisa fugaz. Está cansado.

Dayton miró hacia un guardia. No les prestaba atención. Nadie lo hacía.

—He oído que ya no está contigo —dijo Mopar—. Ethan.

—¿Qué pasa con él?

—Nada, que ya no está.

Junto a Dayton había sentada una mujer con moldeado y una cajetilla de Marlboro sobre la mesa.

—Disculpe —le dijo Dayton.

La mujer se giró hacia ella, algo sorprendida.

—¿Podría darme un cigarrillo?

La mujer deslizó el tabaco y una caja de cerillas hacia ella.

Dayton encendió un pitillo.

—No, ya no está. —Aspiró el humo y devolvió la cajetilla.

—¿Y ahora estás sola allí arriba?

—Hay más gente. —No era completamente mentira—. No están todo el día, pero siempre hay alguien por ahí. Me echan una mano.

Estaba alerta, con todos los sentidos puestos.

—Me gustaría ver qué has hecho.

—¿Con qué?

Extendió de nuevo la mano hacia el cristal, justo en el momento en el que ella se llevaba el cigarrillo a la boca y se rozó los labios con los dedos. Tuvo la sensación de que era su mano y de que era él quien le tocaba los labios.

—Con la granja.

En el lado del plexiglás en el que estaba Dayton había ceniceros de cristal. Aunque solo había fumado un poco, apagó el cigarrillo. La mujer del moldeado farfulló algo.

—¿Para qué lo has encendido? —le preguntó Mopar.

Dayton hizo un mohín, tenía el estómago revuelto.

—Ni idea.

—Al verme fumar aquí contigo, ¿te apeteció probar?

—Exacto.

—¿Para ver si te gusta?

—No es el primer cigarrillo que fumo.

—No, claro —le respondió—. Ya lo imaginaba.

Estaba cansado. Eso se decía Dayton al marcharse de allí. No pasaba nada más. Lo había visitado al menos treinta veces y nunca la había hecho sentir mal. Ni una sola vez. Tan solo estaba cansado. Trató de bromear con ella como hacen los primos, pero no le salió bien. Nada más.

Ha sido la sirena.

Por eso se ha despertado.

Normalmente no se oye desde donde está, pero hay noches y noches. Tiene que doblar a la derecha por Main Street, atravesar las praderas del norte del pueblo por un corredor de viento y subir aullando por Dos Tortugas Mountain, allí hace carambola en la luna y llega rebotando por Jackleg Canyon hasta su ventana. Y, al llegar, repica en el cristal.

Queda medio canuto en el cenicero del escritorio, junto al árbol de Navidad. Sonríe.

Y enseguida borra la sonrisa.

4Los reporteros

Stanley Hartford está apurando una botella de Coors en un bar de Denver. De las paredes cuelgan guirnaldas y coronas de abeto hechas de plástico, y las lámparas del techo están cubiertas de espumillón y lucecitas de colores. Al fondo de la barra hay una figura de los caballos de Budweiser tirando de un trineo y, a su lado, un enorme reloj de pared de la cerveza Coors. Aún quedan horas para que cierre el salón de billar que hay debajo de su habitación en el Milner: bolas dando golpes, peleas, borrachos y putas. A veces Stanley consigue quedarse dormido, pero hoy no es el día. Esta noche toca estar en el J&B’s Buffet y cabrearse pensando en la habitación enana y de mala muerte que tiene encima de unos billares. Ojalá la vida pudiera meterse en una licuadora.

No hay más clientes. Es Nochevieja. El camarero se ha colgado la bayeta al hombro y lee un libro de bolsillo. Tiene la piel cenicienta y cuando habla es como si hubiera ido a clases de locución en la universidad del bien hablar. No hay vocal ni consonante que no salga de sus labios con una claridad meridiana.

Al ver leer al camarero, casi lamenta no llevar un libro encima. Lleva semanas sin leer. Los espacios en blanco no le dejan ver las palabras. Lo peor es que nunca ha habido un divorcio interesante ni lo habrá jamás. Es la cosa más aburrida del planeta, pero, cuando estás en mitad de uno, no hay hueco para nada más. Te sorbe los sesos por los oídos y consigue que te odies por ello.

Qué mierda de vida.

Últimamente lo piensa muchas veces.

El camarero levanta la vista del libro.

—¿Quiere otra?

Stanley mira el reloj. Por enésima vez. Y asiente.

El camarero coge un abrebotellas y abre la cerveza. Es probable que jamás se haya abierto otra botella con una ejecución tan perfecta. Es como si Stanley hubiera caído en un plató de cine para echar un trago.

—Tú no eres camarero, ¿verdad? —pregunta.

El camarero le acerca la botella.

—¿Perdón?

—Solo trabajas aquí para sacarte un sueldo, ¿no? Yo también trabajé en un bar al principio.

—Estudio arte dramático, voy a ser actor.

—¡No me jodas! —Stanley da un palmetazo en la barra—. Lo supe con solo mirarte.

La puerta se abre y se cierra, y Garrett Milligan se sienta en un taburete al lado de Stanley.

—¿Me invitas a una cerveza?

Garrett es uno de los jóvenes que tienen contratados en el Rocky Mountain News para llenar las páginas del nuevo diseño del periódico, en tamaño tabloide. Lleva un traje barato de color naranja de la Denver Dry Goods Company.

—Ese traje es para echarse a llorar —le dice Stanley.

—Pero tiene algo, ¿no te parece? —responde Garrett—. Me lo compró mi esposa cuando conseguí el trabajo.

—¿Solo tienes ese?

—Lo limpia cada noche.

Esa conversación ya no lleva a ninguna parte.

—Te presento a nuestro camarero —dice Stanley—. Es actor.

El camarero frunce el ceño.

—¿Traigo ya la cuenta?

—No seas tan susceptible —dice Stanley—. Si no vas a presumir, yo lo haré por ti.

—No tienes que hacer siempre lo mismo —Garrett se dirige a Stanley—. Con todo el mundo…

—Ábrele una cerveza al muchacho —le dice Stanley al camarero, que obedece. Después se dedican a beber la cerveza en silencio hasta que Stanley no puede seguir bebiendo en silencio—: ¿Qué pasa, chico? ¿A qué has venido?

—El mayor está con anginas y el bebé solo quiere biberón, si es que llega a comer. Se pasa el día llorando, no calla ni para meterse algo en la tripa.

—¿Y qué haces tú fuera de casa?

—Ha habido un accidente a la vuelta de la esquina. —Garrett acaricia el estuche de cuero de la cámara—. Lo tengo todo. A mi mujer no le importará que me tome una cerveza.

—Seguro que sí.

Garrett bebe un buen trago, casi media botella.

—No se enterará.

—Seguro que sí.

—Joder… —Es como si acabara de tragarse un coágulo de sangre. Termina la cerveza sin borrar esa mirada—. ¿Luego se vuelve más fácil?

—Para mí, sí. —Stanley hace señas al camarero para pedir otras dos cervezas—. Muy muy fácil.

Garrett aparta la botella vacía y coge la nueva.

—¿Puedo preguntarte algo?

—Dispara, aunque ya sé la respuesta.

—De acuerdo. ¿Qué pasó?

—Siempre estaba trabajando y cuando se quedaba en casa, no tenía nada que decir. —Stanley ve que el camarero comienza a sonreír tras el libro de bolsillo—. Lo que tienen de malo las palabras es que te hartas de ellas. Y ella se hartó aún más. Al menos, de las mías. Le gustaba el dinero, pero con el tiempo pensó que podría tener el dinero sin las palabras. Aquello fue el final.

—En ese caso, me irá mejor. Yo no tengo un centavo.

—No por mucho tiempo —dice Stanley—. En cuanto saques un par de reportajes decentes, ganarás un dineral. Haces un buen trabajo.

Garrett asiente, aunque no parece convencido.

—Termina esa cerveza y vete a casa.

—Te hago caso —responde Garrett dibujando un círculo con la botella sobre la barra.

Suena el teléfono. El camarero responde y escucha un minuto en silencio antes de asentir y tendérselo a Garrett.

—Creo que es para usted.

Garrett deja de mover la cerveza. En realidad, se queda totalmente inmóvil. Stanley le pone una mano en el hombro y le da un apretón.

—No creo que sea su esposa —dice el camarero—. Diría que es su jefe.

Garrett coge el teléfono y escucha.

—Sí, señor —dice. Y lo repite. Repite lo mismo hasta que Stanley deja de prestar atención y hasta que al final le devuelve el auricular al camarero.

—¿No quería hablar conmigo? —pregunta Stanley.

—No. —Vuelve a dibujar círculos con la botella—. Pero preguntó por ti.

—No tenía ninguna duda.

—Me preguntó si aún tienes coche.

—Qué mierda de vida. —Stanley se lleva el cristal frío de la cerveza a la frente—. ¿Por qué?

—Quiere que subamos a las montañas.

—¿Adónde?

—A Old Lonesome.

—Que no cuente conmigo. —Stanley sacude la cabeza—. Yo me voy a mi habitación a comer galletas saladas con sardinas. Estoy esperando una llamada y no tiene nada que ver con Old Lonesome.

—Si no vamos, tengo que llamar en cinco minutos.

Garrett deja la botella con un golpe. Ni fuerte ni ruidoso. Un golpe seco, sin más.

—Solo iremos tú y yo. Lo ha dejado claro. Se avecina tormenta, así que tendríamos que ponernos en marcha enseguida.

—Es una fuga. Eso significa pasar la noche por el bosque siguiendo el rastro de un puñado de paletos.

—Seguramente.

—¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Cómo narices se entera de todo?

—No sabe que estás aquí —responde Garrett—. Me ha dicho que vaya a buscarte.

—¿Y cómo narices sabía que estabas tú?

—¿Acaso importa? Es el reportaje que necesito. Me lo ha dicho.

—No le veo el sentido a escribir un artículo que puede costarme un tiro en la cabeza —dice Stanley—. Como mucho, si mi ex se hubiera atragantado con el corcho de una botella… Pero, si no es eso, me quedo aquí bebiendo.

—El crío tiene anginas y debo elegir entre comprar medicinas o leche para el biberón. No me alcanza para las dos cosas. Y mi esposa prácticamente ha dejado de comer.

—Vete al infierno, chico —dice Stanley—. Perdeos todos en el infierno. Sabes por qué te ha llamado, ¿verdad? Sabía que, si me lo decía a mí, no iba a ir.

—Iría yo solo si pudiera. De tener otra opción, no te lo pediría.

—¿Alguna vez te he hablado de mi melocotonar? —dice Stanley—. Los melocotones crecen en cualquier parte. Poca gente lo sabe. Los navajos los cultivaban en un cañón de mierda en Arizona, hasta que llegó Kit Carson y les quemó los árboles. Cuando tengas suficiente dinero, podrás comprarte un melocotonar y llevar el número del abogado de tu divorcio en el bolsillo.

Stanley pierde la mirada en la barra.

—Al infierno… ¿Cómo es tu esposa?

—¿Qué dices?

Stanley eructa en el puño.

—Cuéntame algo de ella. Lo que se te ocurra.

—No sé describirla, yo no escribo. ¿Quieres que te enseñe una foto?

—A ver.

Garrett saca una fotografía de la cartera y se la pasa.

Es tal cual la imaginaba Stanley.

—Vete al infierno, chico.

5El preso

Es como si Mopar no pudiera sacarse a Molly de la cabeza. Ni siquiera ahora. En cuanto le ha bajado la adrenalina, es todo ella. Algo en la cabeza no para de gritarle que por fin están los dos en el mismo lado del muro. Sigue junto al piano sin soltar la recortada. Más allá de la ventana la nieve dibuja líneas blancas sobre el azul cada vez más oscuro y Dos Tortugas Mountain se alza tras la prisión. Tiene la cara de Molly. La nieve, la ladera de la montaña. Es su rostro en verano, porque todos los recuerdos de ella son en verano. Tomando el sol en el patio tumbada en una manta junto a una pila de libros, con sus vestidos y las sábanas en el tendedero. Su cabello, los hombros bronceados, el olor a sol y a loción para el bronceado.

No tiene sentido seguir pensando en eso; al fin y al cabo, ya no queda nada en lo que pensar. Molly no le ha visitado ni una sola vez. Alguien como ella no va de visita.

Warrington está recostado contra una pared. Tiene las manos sobre el pecho y ronca plácidamente. Es difícil saber si Bad News también duerme porque no para de sacudir los pies. Parecen calambres. Se han bebido entre los dos una botella entera de brandy que encontraron en una alacena.

También están los carceleros. El rubio no se ha movido desde que Howard le atizó con el tubo. A Mopar le han pegado tantas veces que no siente lástima por él, pero ver tanta sangre le ha revuelto el estómago.

—No podemos seguir aquí esperando —dice Mopar—. Tenemos que largarnos de una puñetera vez.

—Enseguida nos iremos. —Howard está encajado en una de las butacas y parece tan fuera de sitio como un caballo cimarrón en una cuadra. Cuenta el dinero que Bad News y Warrington sacaron del dormitorio de Pearl.

—¿Y por qué no nos vamos ya?

—Porque no me apetece encontrarme con cientos de polis nada más poner un pie fuera. Estamos a cuatro manzanas de la cárcel. Quiero esperar a que se alejen para buscarnos.

El carcelero rubio con la cabeza machacada se convulsiona de repente y acto seguido se queda rígido.

—Hay que joderse —dice Mopar.

Howard lo mira.

—Le pegaste un tiro a un ayudante del sheriff, ¿verdad, campeón? —dice—. ¿O no contaron la verdad?

Todo es rojo. Un enorme horno de color rojo.

—Enseguida darán con nosotros.

Los dedos de Mopar se agarran con fuerza a la recortada.

Howard se guarda el dinero en el bolsillo trasero del pantalón.

—Querías ser Dillinger, así que mataste al ayudante del sheriff. Salió todo en los periódicos.

Mopar sacude la cabeza para sacarse un poco del rojo. Levántate, bodoque, se dice.

—No creas todo lo que lees en el periódico.

—¿No mataste al ayudante?

—Claro que lo maté —dice Mopar—. Pero no dije lo de Dillinger.

—Lo dijo tu abogado. Lo leí.

—Era abogado —responde Mopar—. Están todos mal de la cabeza. Estudian leyes porque los violaron de niños o cosas así.

Howard se quita las gafas y se queda con ellas en la mano.

—¿Sabes por qué he zurrado a esa sabandija?

Mopar prueba a incorporarse y descubre que es más fácil de lo que imaginaba.

—¿Te había pegado a ti antes?

—No, qué coño. No es por eso. Todos esos malparidos me han dado alguna paliza.

—Entonces, ¿por qué?

—Cada vez que pasaba a mi lado, me daba un empujón. Muy suave, apenas se notaba. Y luego decía «volveremos a vernos, jefe».

—No es tan terrible —dice Mopar—. A mí me decían cosas peores. Todos.

—Es lo que me dijo mi esposa la última vez que vino a verme. Vino con mi hijo de ocho años. Lo dijo y me dio un beso, con esa hiena ahí al lado. Desde entonces, no hubo día en el que no lo repitiera. —Howard apunta al guardia con la boca del arma—. Volvería a hacerlo.

—¿Tienes tabaco? —pregunta Mopar.

—A la mierda tu tabaco y tú. —Howard vuelve a ponerse las gafas y los ojos parecen crecer detrás de los cristales—. Cualquiera que haya estado ahí dentro con esos bastardos puede entenderlo.

—Y lo entiendo —responde Mopar—. Pero ¿tienes un cigarrillo o no?

Howard saca del abrigo un paquete de tabaco de la prisión y se lo pasa.

Mopar saca los papeles, coge una pizca de tabaco y empieza a liar un pitillo después de limpiarla.

Pearl resopla desde el canapé. Es el primer sonido que se le escucha en mucho tiempo.

—Menuda pareja —dice—. ¿Uno de estos muchachos te toma el pelo y tú lo mueles a palos?

—¿Acaso quieres tomarme el pelo tú también? —Howard endurece el gesto y es como si le hubieran cincelado la cara alrededor de las gafas—. No vas a librarte por ir vestida de mujer, zorra.

Bad News se incorpora bruscamente y cabecea.

—¿Qué cojones ha sido eso?

—Te has despertado en el momento perfecto. —Howard hace un gesto hacia Pearl—. Estoy a punto de callarle la boca a esta vieja chocha mataniños.

Bad News mira a Pearl fijamente.

—¿Os he hablado de la primera vez que vi uno? —pregunta.

—¿Que viste el qué? —Mopar lame el papel y termina de liar el pitillo.

—Un chocho.

Howard vuelve a quitarse las gafas y se frota los ojos.

—Fue el de mi madre —dice Bad News.

Howard se coloca otra vez las gafas.

—Le pregunté si esa cosa paraba de moquear alguna vez. —La risa de Bad News campanillea como la de una niña. Acto seguido, cierra los ojos y vuelve a quedarse dormido.

Es para vomitar. Mopar enciende el cigarrillo con una cerilla, guarda la caja y los papeles en el paquete, y se lo lanza a Howard.

Fuma. El tabaco de la prisión sabe a yodo, pero no deja de ser tabaco. Fuma y espera. No piensa en Molly.

No ha pasado mucho tiempo. Howard está de pie, dando vueltas por el salón. Es como si contara. Al rato para y le da un manotazo a Warrington en la coronilla.

—Levanta, gilipollas. Coge la comida que no os hayáis zampado todavía. —Le da un puntapié a Bad News—. Ve tú también. —Entonces se dirige hacia Pearl—: ¿Dónde tienes las llaves del coche?

Pearl se da un pellizquito en la nuca.

—Pégale un tiro en el pescuezo —le ordena Howard a Mopar.

La mujer señala hacia el otro lado de la puerta junto a la que está parado. Hay unos ganchos en la pared con llaves colgadas.

—Ahí las tenéis.

—¿Ese Ford LTD nuevecito es el tuyo? —pregunta Howard.

Los ojos de Pearl son del color de la nieve sucia.

—Coge las llaves del Ford —dice Howard.

Mopar se las acerca.

Bad News y Warrington están revolviendo la cocina en busca de comida. Se oyen cristales rotos.

—Y bien, ¿cuál es el plan? —pregunta Mopar—. ¿Vamos a Denver? ¿A México?

Pearl hace todo lo posible por escucharlos desde el canapé, y, de estirar tanto el cuello, se le ponen orejas de rata.

—Deja de mirar o te corto el cuello —le dice Howard.

La mujer mira hacia otro lado.

—Empieza a tararear —dice Howard.

Tararea I got stripes.

—Voy a cortarle el cuello a esa zorra asesina —le dice Howard a Mopar—. A Denver, no. Apuesto diez contra uno a que tienen la ciudad llena de controles.

—Es cierto —dice Mopar—. A México. Buscamos un sitio bonito y nunca nos encontrarán.

—No te adelantes tanto. En cuanto empieces a pensar en México, serás suyo.

—No sé por dónde vas.

—Ahora mismo estarán todos reunidos —le dice Howard—. El alcaide Jugg y esas alimañas tratarán de pensar como nosotros. No podemos ser más listos que ellos. En cuanto lo intentemos, seremos suyos.

—No tenemos que pensar, vale. Entonces, ¿a dónde vamos?

—A Fort Collins.

—¿Fort Collins? ¿Qué coño es Fort Collins?

—Nada, eso es lo bueno. Tan solo es la ciudad más cercana lo bastante grande como para desaparecer un par de días. Y nadie más va a ir a Fort Collins.

—Pero está nada más bajar de la montaña, nos estarán esperando.

—No, nos estarán buscando en Denver o de camino a México. Irán hacia donde van todos.

—A mí me importa un pijo adónde vayamos. —A Mopar el cerebro le empuja las paredes del cráneo y sabe que está a punto de salir por algún lado—. Yo solo quiero ponerme en marcha.

—Ese ha sido siempre tu problema. —Howard grita hacia la cocina—: Eh, cabrones, ¿habéis terminado ya?

Warrington y Bad News vuelven al salón. El primero lleva una maleta de cuero.

—La he encontrado en el piso de arriba. He metido mucha comida.

—Bastará —dice Howard—. ¿Y tú qué llevas, Bad News?

Pero Bad News no lo escucha, está mirando hacia el árbol de Navidad y el nacimiento que hay a sus pies. Unas figurillas de porcelana con túnicas cosidas con fundas de almohada hacen de José y María, y Jesús es una de esas muñecas que mean solas. Se acerca y saca al niño Jesús del pesebre.

—Es una muñeca. —Le golpea la cabeza con los nudillos y luego la aplasta contra la pared—. ¡Una muñeca!

—Es una muñeca —dice Howard—. Nada más y nada menos.

La lleva agarrada de un brazo. Coge el otro y empieza a tirar hasta que lo arranca y el relleno queda colgando.

—Una muñeca. —Arranca el otro brazo y retuerce la cabeza hasta que la suelta también—. Una muñeca de mierda.

Bad News sigue con la muñeca desmembrada en la mano, los hombros encorvados y cara de desilusión. Entonces la deja caer al suelo, se agacha y levanta un regalo. Se lo acerca a la oreja y sacude la caja.

—Los regalos también son de pega. —Se le rompe la voz al decirlo.

Howard lo mira.

—La vida está pensada para romperte el corazón —dice—. Venga, es hora de ponerse en marcha.

6La forajida

Dayton prepara unos tejanos de color azul y una camisa de gamuza. Se viste rápida y metódicamente, sin prestar atención. Como cuando te vistes para algo con la cabeza puesta en otra cosa; para ir a un entierro, por ejemplo. Al terminar, se pone el chaquetón de trabajo y guarda con cuidado un pañuelo rojo y desteñido en el bolsillo. Era el abrigo de Ethan, pero se lo quedó cuando empezó a hacer ella todo el trabajo. Cuando él no salía de casa más que para ir al retrete. Al principio lo hizo por despecho, porque sabía cuánto le gustaba ese chaquetón. Así son las cosas.

A Ethan nunca se le dio bien lo de ser granjero. Llegó desde Ohio con un título de profesor bajo el brazo y recién salido de la universidad. Se crio en una casa con jardín, pero en la universidad se dejó barba, compró ese chaquetón y daba el pego. Pagó la granja a tocateja.

Algunas tardes pasaba a comer chile y beber cerveza por el Yard, donde trabajaba ella. Lo mejor que tenía es que era diferente. En este pueblo, cualquier forastero resulta atractivo porque no se parece a los demás. Por aquí no hay más que guardias, con el mismo pelo y la misma cara.

También sabía jugar al billar. No es que fuera mucho mejor que cualquiera del pueblo, pero lo aparentaba. Prácticamente se echaba sobre la mesa y, cuando tenía la bola blanca a la altura de los ojos, ponía el cuerpo en la dirección en la que iba a tirar. Al principio los hombres se burlaban de él por la forma en la que levantaba y movía el trasero al apuntar con el taco. En cambio, las mujeres no reían, y él siguió en sus trece hasta que, con el tiempo, encajó tan bien como cualquier otro. Con el tiempo, ni siquiera le molestaba a nadie que tuviera algo de hippie. Ayudó que siempre llevara dinero encima para invitar a una ronda.

Por supuesto, todos pensaban que estaba mal de la cabeza. Aunque hoy todo el mundo acaba mal de la cabeza y, cuando eso pasa, hay quien cae por aquí. En este pueblo se cae. Hay unas cuantas familias que se remontan a la generación de los abuelos, pero no son las de la mayoría. La mayoría son hombres que se quedaron varados después de alguna guerra. Que no podían soportar las aglomeraciones de otras ciudades. Que se desviaron de la ruta cuando querían trasladarse de costa a costa. O que querían dejarse ir a la deriva, pero terminaron aquí estancados como el barro de una riada. Es un pueblo hecho para la gente como Ethan.

Estaba guapo con barba, cazadora y el pelo más largo que ningún hombre del pueblo. Al menos eso le parecía a Dayton. Era el único que no la molestaba cuando coqueteaba con ella. Y el único con el que coqueteaba ella.

Luego, Ethan empezó a esperarla al salir del trabajo, fumaban un canuto juntos y daban un paseo por el pueblo. Nunca le faltaba marihuana. Al final, empezó a recogerla en coche y a subirla a la granja. Y empezó a apetecerle pasar allí la noche. También vieron que a él le vendría bien una mano en la granja y a ella, después de todo, nunca le había gustado trabajar en el Yard.

Todo pasó con naturalidad. En apenas dos meses.

Sucedió en una de esas tardes frescas que tiene el verano. Ethan había ido al pueblo a por forraje. Dayton tenía la puerta de entrada abierta y la mosquitera se sacudía con las corrientes de aire. La colada esperaba amontonada sobre la mesa de la cocina a que la doblara, pero en su lugar se dedicaba a beber té y a escuchar una emisora de rock and roll. Sonaba Bob Dylan, Deep inside my heart I know I can’t escape… No hay forma de escapar.

Oyó la camioneta recorrer el camino de acceso, pero no le prestó atención. Estaba siguiendo con la vista un moscardón negro y gordo que zumbaba alrededor, con la esperanza de que se posara el tiempo suficiente como para agarrar el matamoscas que colgaba de un clavo en la pared. Ya podía ver la salpicadura.

—¿Me abres la puerta? —preguntó Ethan al otro lado de la mosquitera.

Cuando lo miró, echó mano al matamoscas. No supo muy bien por qué, pero lo tenía agarrado de pronto.

Ethan tenía los ojos entre amoratados y negros, la nariz magullada e hinchada, y una herida abierta en el puente. La barba estaba empapada de sangre.

—No puedo abrir. —Se sujetaba el antebrazo izquierdo con la mano derecha.

Dayton soltó el matamoscas y abrió la puerta.

—Gracias. —Entró arrastrando los pies, pasó a su lado y rodeando la mesa de la cocina fue hacia la sala de estar. Una vez en el sofá se le desplomó la cabeza como a uno de esos pájaros bebedores de juguete cuando se quedan sin agua.

Dayton sacó mercromina y vendas del armario del fregadero. Él tenía el brazo izquierdo sobre el regazo y la miraba con la mano derecha en alto. Los nudillos estaban intactos. Lo que fuera que le hubieran hecho, lo hicieron sin que opusiera resistencia.

—¿Quién ha sido?

—Ya sabes quién ha sido —respondió. Respiró hondo y exhaló con un silbido. Entonces se volvió hacia ella y le enseñó los dientes. Uno estaba partido en diagonal.

—¿Ha sido por la marihuana?

Sonrió con su nueva sonrisa desdentada.

—Me habrían matado.

—Entonces, ¿qué ha pasado?

La miró con los ojos saltones e inyectados de sangre.

—¿A ti qué te parecen las bodas?

Así se lo preguntó.

Dayton cierra la puerta y deja atrás la cabaña. El viento arrastra la nieve en remolinos por la ladera de la montaña y a través del prado hasta golpearle en la cara. Mete las manos en los bolsillos y pasa por delante de la camioneta hasta el camino de grava. No le agrada ir a casa de los vecinos. Sabía lo que Julie y Richard pensaban de ella cuando Ethan estaba vivo, y tiene claro que no habrá cambiado. Las cosas no cambian.

El camino sube por una loma, recorre una alameda que el viento dobla sobre la carretera y, luego, atraviesa una cerca de ganado. La casa está al otro lado. La nieve arrecia y cae a espuertas en una noche cada vez más negra. Dayton saca el pañuelo y se suena la nariz con un buen bocinazo antes de llamar a la puerta.

Le abre Julie con un vestido que debió de ser rojo, pero que después de tantos lavados es del color de la sangre que se va por el desagüe. Por la puerta sale olor a galletas que han pasado demasiado tiempo en el horno.

Como siempre que ve a Julie, Dayton se siente huérfana. Y como siempre le enfada sentirse así. Si algo no está ella es perdida ni cree que lo haya estado nunca.

—Adelante —dice Julie—. No hace tiempo para estar fuera.

Dayton entra en la casa. La sala de estar tiene las paredes revestidas de listones de pino. Hay un sofá de color crema, ceniceros y un gran mueble de madera para la televisión. El árbol de Navidad sigue montado; las velas no arden, pero tiene la forma de un cono perfecto. Es como los árboles que salen en los libros para niños, con bolas de colores de color pastel y espumillón.

Julie trata de coger el chaquetón de Dayton.

—Estoy bien así —dice Dayton. Al oírse diría que no hablara ella—. Solo me quedaré un minuto.