12,99 €

Mehr erfahren.

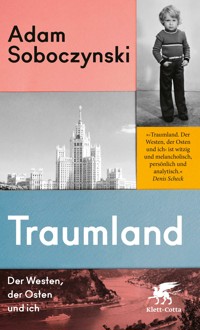

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der berühmte Künstler Hans Weinling malt ausschließlich Tiere am Strand. Bei einer Vernissage trifft er auf die erste große Liebe seines Lebens: Julia, die seinetwegen ihre morsche Beziehung mit dem Architekten Sebastian beendet. Eine klassische Dreiecksgeschichte steht im Zentrum von Adam Soboczynskis erstem Roman. Hans, Julia, Sebastian und all die anderen Personen, die mit ihnen verbunden sind, versuchen sich selbst zu verwirklichen und tragen die Last ihrer Freiheit. Mit sprachlicher Eleganz und subtilem Humor wird vermessen, wo die Grenzen zwischen Liebe und Verachtung, Kunst und Leben, Pose und Authentizität verlaufen. Eine hochaktuelle Comédie humaine, die gnadenlos auf eine raffinierte Pointe zusteuert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Adam Soboczynski

Fabelhafte Eigenschaften

Roman

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2015 Adam Soboczynski

© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Umschlag: ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München

Unter Verwendung des Bildes »Beach Dog II« von Ben Schonzeit, 1990. Private Collection / Lahr & Partners for Ben Schonzeit / Bridgeman Art Library / Bridgeman Images

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98030-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10812-5

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Magerkeit ist nackter, unschicklicher als Fett.

Charles Baudelaire

1

Hans Weinling hatte früh begriffen, dass man alles Außerordentliche mit Selbstverständlichkeit vollbringen muss. Der Parvenü trinkt den guten Wein mit lauten Bekundungen über seine Schmackhaftigkeit, weltläufige Menschen nehmen ihn mit alltäglicher Routine zu sich und machen überhaupt wenig Aufhebens um Großartiges. Hans Weinlings Vater, aufgrund eines Erbes von erheblichem Reichtum, hatte es ihm vorgemacht. War ein Essen von Freunden oder Verwandten in einem Restaurant zu begleichen, verabschiedete er sich zumeist vorzeitig, beglich die Rechnung stillschweigend, und niemand kam je auf seine spendablen wie diskreten Gesten zu sprechen. Das hatte sich dem Sohn eingeprägt, und als schließlich ihm das Erbe zugefallen war, zog er zum Studium in die Hauptstadt, wo ihn kaum jemand kannte, vor allem kaum jemand, der von seinen Immobilien in München und seinen Aktien amerikanischer Telekommunikationsunternehmen wusste.

Hans Weinling war Künstler, und die Tatsache, dass er einer war, beschämte ihn ab und an – zu viel Geschwafel rankte sich um die Malerei, zu viel herausgestellte Euphorie, zu viel nervöse Geschäftemacherei. Und Hans Weinling wusste, dass es zu seiner Rolle unbedingt dazugehörte, wenn schon nicht einen runtergerocktärmlichen, so doch einen wohlgesetzt verwilderten Eindruck im Kunstmilieu zu kultivieren. Die ehemalige Fabriketage, in der er arbeitete und wohnte, zeichnete sich durch Geräumigkeit, nicht aber durch überambitionierte Sauberkeit oder durch einen allzu kreativen Gestaltungswillen aus. Die Unordnung – zwei Pinsel in einer Ecke des von Farbklecksen hier und da beschmutzten Bodens, unvollendet gebliebene Bilder an den Wänden, Kunstzeitschriften in großen, umsturzgefährdeten Stapeln – wirkte nur auf übersensible Beobachter ein klein wenig aufgesetzt. Den meisten, die ihn besuchten, schien sie der Versunkenheit beim Malen geschuldet.

Ihm war bewusst, dass es von Vorteil für einen Künstler war, wenn er gut aussah. Hans Weinling war sich bewusst, dass er jetzt, mit 38, sogar sehr gut aussah, eigentlich besser als in jüngeren Jahren (dunkelhaarig, großgewachsen, von sehniger, doch nicht schlaksiger Schlankheit, interessante Geheimratsecken, vielleicht etwas zu tief liegende Augen, aber das gehörte dazu, denn nur die leicht gebrochene Perfektion wird als anziehend empfunden). Seine Schönheit half, weil die Kunstmagazine seit einiger Zeit stark auf Personalisierung, auf Porträts und Homestorys setzten. Ein großformatiges Bild, das einen Ochsen am Strand zeigte, hatte ihn in der Kunstwelt halbwegs bekannt gemacht, und auch der etwas kuriose Umstand, dass Hans Weinling ausschließlich Tiere am Strand malte – mal kleinformatige Serien über ein bestimmtes Tier, etwa die Eichhörnchen, die im Sand in unterschiedlichen Konstellationen herumsaßen, dann wieder Großformatiges wie das Gemälde mit Hasen, die vor dunklen Gewitterwolken und stürmischem Wellengang heiter umherhopsten.

Manche Journalisten und Kunsthistoriker verwiesen etwa auf Hieronymus Bosch, andere auf den »Mönch am Meer« von Caspar David Friedrich, den Hans Weinling in seinen Bildern ironisiere, wieder andere sprachen von einer kühnen Wiederbelebung des Surrealismus. Eine hektische Journalistin hatte ihn eines Tages mit einem Fotografen in seinem Atelier aufgesucht, um eine Art Homestory zu schreiben. Hans Weinling hatte erstmals ausführlich über seine Tierbilder Auskunft gegeben, aber alle Fragen, die ins Private reichten, unbeantwortet gelassen, was, zu seinem Erstaunen, im Artikel als feine Sensibilität, als düstere Vornehmheit ausgelegt wurde. Er sei, hieß es diesmal, der Maler eines neuen Realismus, der mit allen postmodernen Lügen aufräume, mit den Trugbildern unserer Zeit. In der weinlingschen Verweigerung, den Menschen abzubilden, verwandle sich dieser zum reinen Betrachter und werde auf sich selbst zurückgeworfen. Der mehrseitige Artikel, der das Pathos nicht scheute, war abwechselnd mit seinen Bildern und Fotografien illustriert, auf denen der Künstler mit einem schwarzen, etwas unzeitgemäßen Rollkragenpullover posierte. Und bald schon erschienen auch zwei polemische Artikel, die ihn als überschätzt brandmarkten, und von diesem Zeitpunkt an wusste Hans Weinling, dass sich eine zaghafte Berühmtheit, ihn und sein Werk betreffend, entwickelt hatte.

Geld in Übermaßen macht traurig. Das hatte Hans Weinling schon als Kind bei seinem Vater registriert und später eine kleine Privattheorie dazu entwickelt: Sobald Alltagsprobleme wegfallen und die Welt nichts ist als ein Meer von Möglichkeiten, ist jeder Schritt von vornherein entwertet. Sein Vater konnte schlechterdings nicht klagen, seine Tätigkeit als Notar langweilte ihn zwar, jedoch hätte er jederzeit aufhören können. Aber gerade weil die Möglichkeiten so vielfältig waren, schien ihm jeder Ausweg, der ihn aus seiner Schwermut hätte befreien können, unendlich mühsam. Keine Geldprobleme zu haben, führte bei seinem Vater dazu, nur noch grundlegende Probleme zu haben: das Problem, dass man nur so kurz auf der Welt ist oder dass man altert, was er als obszön empfand und es auch sagte. Seine zu früh verstorbene Frau hatte derlei als Luxussorgen empfunden, was ihn noch verschlossener machte, als er es ohnehin schon war.

Sein Sohn hatte es sich in seinem Leben zur Aufgabe gemacht, das Schicksal seines Vaters nicht zu teilen. Gewiss, alles sei Pose und Schein, alles Dekadenz und letztlich belanglos, seine Malerei dürfe es nicht werden, sonst würde die Trauer seines Vaters in vollem Umfang auf ihn übergehen. Auch Hans empfand seine finanzielle Sorglosigkeit als Last, aber er durfte nicht den Fehler begehen, jeden Lebensentwurf als fahle, als beliebige Konstruktion aufzufassen.

Es gibt bessere und schlechtere Lebenslügen, und besser ist es, überhaupt eine zu haben als gar keine, sagte sich Hans Weinling. Er betrieb daher seine Kunst mit dem finstersten Ernst. Alles durfte ironisiert werden, nur sie, die Kunst, nicht.

Auf der Akademie hatte er sich für die Anatomie des menschlichen Körpers nicht interessiert. Die Aktzeichnerei, die gelehrt wurde, stieß ihn aus Gründen, die ihm unklar waren, ab. Stattdessen streifte er auf der Suche nach Motiven oft durch den abgelegenen und wenig frequentierten Tierpark im Osten der Stadt und stand eines Tages vor einem Geländer, hinter dem schmutzige chinesische Maskenschweine, die ihres faltigen Kopfes wegen so heißen, in tiefem Schlaf nebeneinandergepresst herumlagen und laut schnarchten. Sie rührten ihn wegen der Enge, in die sie sich freiwillig begeben hatten. Er fotografierte sie und übertrug sie später vom Foto auf eine große Leinwand. Hans Weinling wusste nicht mehr, wie er eigentlich auf die Idee gekommen war, aber er plazierte sie vor einem ungewohnten Hintergrund, vor einem traurigen Sparkassengebäude aus den 70er-Jahren in Duisburg – die Vorlage hatte er im Internet gefunden. Später missfiel ihm das Bild, allem Zuspruch zum Trotz, da es allzu leichtfertig zu einer sozialkritischen Interpretation einlud.

Seine Abschlussarbeit bestand aus einer Serie von Affenhänden in Öl auf Leinwand, die er »Verwandtschaft« nannte und die bei den Professoren auf große Resonanz gestoßen war, aus im weitesten Sinne politischen Gründen (das Tier als naher, diskriminierter Verwandter des Menschen, als erniedrigtes Geschöpf, das verspeist oder medizinischen Versuchen ausgesetzt wird und so weiter; zu Hans Weinlings Verwunderung hatte niemand der Experten erkannt, dass die Fingerzeige der Affen auf eines der berühmtesten Fresken der Welt verwiesen – egal). Jahre später malte er ausschließlich Tiere am Strand und zerstörte alle seine vorherigen Werke. Hans Weinling duldete fortan nichts weiter als das eine, ihm ideal scheinende Arrangement.

Seit er ein klein wenig berühmt war genoss er es, im Mittelpunkt zu stehen. Auf Vernissagen seiner eigenen Werke, aber auch auf denen befreundeter Künstler stand er zwar vorzugsweise, zumeist tief im Gespräch versunken, in wohlkalkuliertem Abseits, doch nahm er mit einiger Genugtuung zur Kenntnis, dass er bei solchen Anlässen so gut wie immer das heimliche Zentrum bildete. Er spürte die kurzen, scheinbar beiläufigen Blicke, die auf ihn fielen. Auch die von Frauen. Es behagte ihm nur nicht die kalte Erkenntnis, dass die verstohlenen Blicke erst deutlich zahlreicher geworden waren, seitdem er als eine vielversprechende Hoffnung der deutschen Malerei gehandelt wurde.

Hans Weinling hatte nichts gegen Frauen. Seine Tante Eva, eine Kunsthistorikerin, die in Augsburg in einem kurios verbauten Haus wohnte und von der er sich nicht nur oft hatte inspirieren lassen, sondern die ihm schon in frühen Jahren zur Ersatzmutter geworden war, vermutete, er interessiere sich nicht für das weibliche Geschlecht, da er ihr noch nie eine Freundin präsentiert hatte. Aber das stimmte nicht. Hans Weinling hatte lediglich die ungute Eigenart, bereits nach zwei, drei Restaurantbesuchen und den sich anschließenden Nächten den recht genauen Ablauf einer sich anbahnenden Beziehung vorauszusehen: zuerst die hektische Anziehung, das stürmische Entkleiden, das lustige Durcheinander. Dann der Zweifel, ob man denn wirklich zueinanderpasst. Die Phase nochmaliger, diesmal bemühter Anziehung, um den Zweifel zu zerstreuen. Schließlich die Marotten, die man bald nicht mehr als faszinierende Kuriosa, sondern als Ärgernisse am anderen empfindet. Der Sex, der zur Routine, dann zur Pflicht wird. Am Ende das Fremdgehen, das Türenknallen, die Heulerei. Vielleicht, sagte er sich, war er einfach noch nicht an die Richtige geraten, mit der er genau diesen Ablauf, den er sich als zwangsläufig dachte, zelebrieren wollte. Hans Weinling fragte sich ab und an, ob es ein boshafter Zug sei, über zu viel Realitätssinn zu verfügen.

Er hatte bereits von einigen Frauen gesagt bekommen, dass er tiefsinnig sei, und Hans Weinling wusste nicht, ob er sich über dieses Kompliment freuen sollte. Einerseits weil sie, als er die Liaisons langsam und auf durchaus schonende Weise abebben ließ, ihn nicht mehr als tiefsinnig, sondern als schwierig bezeichneten. Andererseits weil der vermutete Tiefsinn, wie sich Hans Weinling sagte, womöglich nur auf der schnöden Tatsache beruhte, dass er ungern über seine Malerei, vor allem ungern über seine Familie, seine Eltern und seine Tante sprach.

Aber damit tat er sich und seinen Liebhaberinnen unrecht. Denn natürlich spürten die Frauen, dass er nicht einfach wortkarg war, sondern, seinem Vater darin sehr ähnlich, an einer Traurigkeit laborierte, die einer Überfülle von Gedanken entsprang. Zwar lag Hans Weinling mit seiner Vermutung richtig, dass Tiefsinnigkeit häufig dort unterstellt wird, wo sie gar nicht vorhanden ist, und gern mit Gedankenleere verwechselt wird. Doch trieb er seinen Lebensentwurf an eine so widersprüchliche Grenze, indem er seine Malerei sozusagen per Entschluss aufs bitterste ernst nahm, obgleich er die menschliche Existenz eigentlich als ziemlich belanglos empfand, dass man mit ein wenig Großzügigkeit zu Recht von wahrer und großer Tiefsinnigkeit sprechen konnte.

Aller Gedankenfülle zum Trotz darf man sich Hans Weinling im Umgang nicht als abweisend vorstellen. Nur mit einem hohen Maß an Selbstkontrolle, hatte er sich gesagt, lasse sich das Bewusstsein allgemeiner Nichtigkeit ertragen. So beherrschte er die Kunst der Verführung, die ihm ein schöner Zeitvertreib war, nahezu in Vollendung, wenngleich sie nie in eine ernsthafte Beziehung mündete. Gerade den eher burschikosen Umgangsformen der Hauptstadt setzte er, dem Beispiel seines Vaters folgend, eine fast unzeitgemäße Höflichkeit entgegen, half Frauen aus der Jacke oder dem Mantel und hielt sich an das sehr einfache, doch seltsamerweise nicht häufig praktizierte Rezept, während der ersten Begegnungen aufmerksames Interesse am Gegenüber zu zeigen, allerhand zu erfragen und den Alltagssorgen auf die Spur zu kommen, sich selbst im Gespräch aber eher zurückzunehmen. Nickendes, verständnisvolles Zuhören ist selten, und die meisten sprechen doch allzu gerne über sich. Ihnen fällt erst spät auf, vom Gegenüber nichts in Erfahrung gebracht zu haben. Sie haben zunächst auch gar nichts vermisst. Manchmal bedauerte Hans Weinling es, die Menschen so gut zu kennen.

Während der Ausstellungseröffnung eines befreundeten Künstlers nun, der dem allerneuesten Trend folgte und wieder abstrakte Malerei schuf (vorzugsweise gelbe und rote Quader vor violettem Hintergrund), lernte er Julia kennen. Es herrschte munteres Gedränge auf der Vernissage, zwei kleine Reden wurden gehalten. Der Galerist sprach zuerst. Er trug einen auffallend schmal geschnittenen Anzug, sprach mit hoher Stimme von der conditio humana, die paradoxerweise, er hüstelte, erst im rein Abstrakten, in der reinen Fläche aufscheine. Er schloss seine Ansprache mit einem kleinen, fast unmerklichen Hüpfer und sagte strahlend, es müsse ein bekannter Aphorismus abgewandelt werden: Erst der unsichtbare Mensch sei der wahre Mensch! Vereinzelt wurde, der feinen Pointe wegen, gelacht, dann klatschten alle. Jetzt trat der Künstler selbst auf, ein rundlicher, auf sympathische Weise nuschelnder Mann um die 50, der einen weiten Pullover mit Rentiermotiven und eine Jeans trug. Er sagte genau zwei Sätze: Er sei überwältigt vom Erscheinen so vieler Menschen. Und: Er bedanke sich von Herzen. Dann verneigte er sich auf bescheidene Weise in den Applaus hinein.

So gut wie jeder im Raum hatte ein Glas Crémant in der Hand, den junge Frauen auf Tabletts herumreichten. Ganz gegen ihre Gewohnheit trank Julia Gräber bereits ihren dritten, obgleich sie zwischendurch auch schon zum Wein gewechselt war, aber sie hatte ihre Wohnung nach einem fürchterlichen Streit mit ihrem Freund verlassen, der um einen tags zuvor gemeinsam unternommenen und missglückten Ausflug kreiste. Sie war in einer Stimmung, die eine kleine Entgleisung rechtfertigte, ein Umstand, für den sie fast dankbar war. Sie stand mit zwei Freundinnen vor einem großformatigen, gelbschraffierten Gemälde, auf dem nichts weiter abgebildet war, als sie an der Fensterfront des Raumes Hans Weinling erblickte, der sich, so schien es jedenfalls, angeregt mit einer weithin bekannten lokalen Kulturpolitikerin unterhielt, die allerlei Fördermittel verteilte. Er war also da. Julia, die für die Kunstzeitschrift eines Versicherungsunternehmens den Internetauftritt betreute und Weinling schon zweimal erfolglos um ein kleines Interview gebeten hatte (er hatte einfach nicht geantwortet), sah, wie er der Kulturpolitikerin zum Abschied einen angedeuteten Wangenkuss gab, woraufhin diese auf ihr Handy blickte und zur Garderobe eilte. Nun stand er allein an der Fensterfront und blickte, während er am Crémant nippte, nachdenklich auf das belebte Trottoir.

Lag es am zu engen Kleid, am Alkohol oder an beidem, jedenfalls wäre sie beinahe auf dem etwas hektisch vollzogenen Weg zu Weinling gestürzt, hätte sie nicht ein schon etwas älterer Herr beherzt am Arm gegriffen und laut lachend gestützt. Sie bedankte sich kurz und reichte schon wenige Sekunden darauf, sich mitsamt ihrer Funktion in der Kunstbranche vorstellend, Weinling die Hand.

Zweimal schon, sagte sie, habe sie ihn angefragt. Ob es denn unter seiner Würde sei, zu antworten. Das Interview, er wisse schon.

Weinling blickte sie irritiert an. Wie unhöflich, dachte er. Er konnte sich an die Anfragen nicht erinnern, aber es werde schon so gewesen sein, sagte er sich. Er könne ja unmöglich jede Mail lesen.

»Vielleicht war es auch besser so«, sagte Julia.

»Was?«, sagte Weinling.

»Dass du dich nicht gemeldet hast.«

Sie duzte ihn. Er sagte nichts, lächelte aber, aus Mangel an sinnvolleren Alternativen, außerdem sah sie ja gut aus. So ein ebenmäßiges Gesicht, die Augen womöglich etwas zu klein. Hellblond. Vielleicht gefärbt.

»Versteh mich nicht falsch«, sagte Julia, »das sind großartige Werke, vor allem die Eichhörnchenserie, da ist etwas in den Bildern, die gebrochenen Augen der Tiere, dass … Und klar, die Anspielungen auf Caspar David Friedrich. Aber …«

»Ja?«, sagte Hans Weinling, unsicher, ob es übergriffig wirken würde, wenn er sie festhielte, denn sie schwankte jetzt ein wenig.

»Nicht so gut wie Leonora Carrington!«

»Leonora Carrington«, wiederholte Hans Weinling und nickte verständnisvoll.

Julia nickte jetzt ebenfalls. »Genau«, sagte sie. Und, nach einer kleinen Pause: »Wann wollen wir uns also treffen?«

»Treffen?«, wiederholte Hans Weinling. Er nickte wieder.

Ob sie unverständlich spreche, fragte Julia. Und: was das für eine Masche sei, diese Wiederholerei. Dann reichte sie ihm, befreit auflachend, um der Frechheit nachträglich Humor unterzuschieben, ihre Visitenkarte und sagte, sie müsse jetzt nach Hause. Nächste Woche Mittwoch habe sie Zeit. Er solle jetzt bloß nicht »Mittwoch« sagen und nicken! Hans Weinling lachte auf. Und mit dem Gefühl, alles, aber auch alles richtig gemacht zu haben, verließ sie ihn mit sicheren, nur ein klein wenig wankenden Schritten Richtung Ausgang.

2

Zwei Tage vor seinem 35. Geburtstag erhielt Sebastian Warncke eine E-Mail von Julia, seiner Exfreundin, nachts und vermutlich angetrunken abgefasst. Manche Sätze führten ins Leere, andere fanden zwar ein Verb, aber nicht immer das passende. Sebastian überflog die vorwurfsvolle E-Mail ein zweites Mal, überlegte einige gefährliche Sekunden lang, sogleich zurückzuschreiben, schob das Notebook aber zur Seite und stellte sich zur Beruhigung ans Fenster. Er sah einen dicken Jungen, der mit hoher Geschwindigkeit den Fahrradweg entlangfuhr, Autos, Laster und, so frühmorgens, Passanten, wenn auch nur vereinzelt.

Sie war es doch, die ihn letztlich verlassen hatte, sagte sich Sebastian, während er sich an der Stirn kratzte, aber als Krönung musste sie sämtliche Verfehlungen ihm zuschieben. Genauer gesagt hatte sie ihn ja nicht einfach nur verlassen, dachte er, sondern sich sogleich mit diesem Künstler zusammengetan. Eine Liaison, die sich bereits während ihres eigenen Zusammenseins angebahnt hatte, da war er sicher, was aber von Julia beharrlich verneint wurde – auch darum kreisten die regelmäßigen E-Mails der Getrennten.

Sebastian überlegte, ob es nicht als Zeichen verwegener Männlichkeit gewertet werden könnte, wenn er dem Künstler in seinem Atelier auflauerte, um ihn in ein kleines, keineswegs bedrohliches Gerangel zu verwickeln. Vielleicht auch bloß in ein lautstarkes, die körperliche Aggression lediglich andeutendes Gespräch. Er kannte Julia gut genug, um zu wissen, dass sie sich zwar empört zeigen würde, aber, womöglich ohne es sich einzugestehen, doch geschmeichelt wäre. Nein, sagte sich Sebastian daraufhin, das würde er nicht tun – und diese gedankliche Wendung vollzog er nicht zum ersten Mal: Wenn sie sich geschmeichelt fühlte, wäre das Vorhaben, sie zu verletzen, gründlich missglückt. Es stand dann, wie immer, für eine Flattersekunde die Frage im Raum, ob er sie überhaupt verletzen wollte oder ihr nicht vor allem imponieren und ob es eine Möglichkeit gäbe, beide Gefühlsregungen gleichzeitig zu provozieren, doch derlei Verästelungen seiner Gedanken wurden ihm zu kompliziert, und er verbat sich weitere Überlegungen.

Er setzte sich wieder an den Schreibtisch. Sein Blick fiel jetzt auf einen Stapel Papier, ein Manuskript, das er in den vergangenen Tagen gelesen hatte. Ein Roman, abgefasst von einem Freund, genauer gesagt halb Essay, halb Roman. Keine unübliche Gattung für einen Journalisten, gar nicht so schlecht übrigens, aber ärgerlich. Der befreundete Journalist hatte Sebastian eine erste, noch vorläufige Fassung zugemailt, nicht etwa um seine Meinung einzuholen, wie ihm bald während der Lektüre klar wurde, sondern um ihn einzuweihen, um ihn auf schonende Weise vorzubereiten. Es gab in diesem Roman nämlich eine Figur, die ihm ähnelte. Sie hatte einen kleinbürgerlichen Hintergrund (wie er), war Architekt (wie er) und hatte Liebeskummer (wie er). Nüchtern besehen ein jämmerlicher Protagonist, ausgestattet mit einer Freundin, die ihn eines Künstlers wegen verließ, der ausschließlich Tiere am Strand malte: Eichhörnchen am Strand, Hunde am Strand, Giraffen am Strand. Und natürlich den Ochsen am Strand, ein Bild, das den Künstler in Kennerkreisen bekannt gemacht hatte. Er hatte überlegt, sich bei seinem Freund zu beschweren, schrieb dann jedoch nur eine knappe, das Manuskript sogar lobende E-Mail. Ein Bestseller würde es ja eh nicht werden, da war er sich sicher (zu viele und zu verworrene Kapitel, zu inhomogen das Ganze). Aber es war klar, dass eine Freundschaft zerbrochen war und sich so schnell nicht wieder kitten ließ.

Er hatte Urlaub, schon seit einer Woche. Es war Sommer, und die Frauen hatten wenig an, was ihm in seiner Beziehungstrauerstimmung zwar gleichgültig schien, aber Sebastian bemerkte es doch. Er hatte, da er zu Unruhe, zu einer hartnäckigen Stauung der Gedanken neigte, zwischenzeitlich überlegt, allein wegzufahren, individualtouristisch, um, wie es heißt, zu sich selbst zu finden. Allerdings hatte er die Erfahrung gemacht, dass er dazu wenig taugte. Allein in Lokalen zu sitzen, umringt von jungen Paaren, die von der auf sie zueilenden Routine des Alltags noch nichts ahnten, umringt von älteren Paaren, die beharrlich schwiegen, entweder weil sie halbwegs zufrieden waren und kein Aufhebens um sich machten oder, und weitaus häufiger, weil ihnen der Gesprächsstoff für immer ausgegangen war, schien ihm wenig attraktiv. Und er schätzte seine Fähigkeit, auf Reisen Kontakte zu knüpfen, realistisch genug ein, um es auf einen Versuch nicht ankommen zu lassen. Er ahnte, dass sich bei ihm Momente des Glücks nur dann einstellten, wenn seine Gesten von einem Gegenüber gespiegelt wurden.

So war er also in der Stadt geblieben, traf die wenigen, dafür engen Freunde, die sich nach der Trennung von Julia nicht mit ihr, sondern mit ihm solidarisiert hatten, trank zu viel Wein, wenngleich guten, und bemühte sich, Struktur in sein Leben zu bringen (sich in ein Café setzen, Fernsehserien schauen, baden). Und er quälte sich damit, die ihn immer wieder anfallartig heimsuchende Erkenntnis loszuwerden, Julia gegenüber viel zu verständnisvoll gewesen zu sein. Was hatte er nicht alles erduldet und ertragen, was hatte er nicht alles unternommen, um sie zufriedenzustellen?

Sie waren immer in die Bars, in die Filme, in die Konzerte gegangen, die sie vorgeschlagen hatte. Das Paar hatte die gemeinsame Wohnung ganz nach ihrem Stilempfinden eingerichtet – edel und karg. Es herrschte eine beeindruckende Leere, die weiten, hellen Flächen des Parketts brachten die wenigen Möbel effektvoll zur Geltung. Und auch wenn das sorgsam austarierte Arrangement so gut wie allen Besuchern gefiel, Sebastian hätte sich hier und da einen Anflug von Gemütlichkeit gewünscht. Statt der Eames-Chairs aus grünem Kunststoff hätte er Holzstühle in der Wohnküche bevorzugt, das Imitat eines Le-Corbusier-Sofas hätte er gern durch eine gewöhnliche Stoffcouch ersetzt, um darin zwanglos herumlümmeln zu können. Seine Wohnung sollte doch nicht aussehen wie das Büro, in dem er arbeitete, dachte Sebastian. Aber es war vergeblich gewesen, derlei anzusprechen, ohne sich den Vorwurf schlimmster Geschmacklosigkeit einzuhandeln.

Sebastian fiel, noch immer den Stapel Papier vor Augen, ein gemeinsamer Tagesausflug ein, den das Paar vor einigen Monaten unternommen hatte. Sebastian hatte vorgeschlagen, das wenig bekannte Küchengeräte-Museum in Spandau zu besuchen – weniger, weil ihn die Rouladenklammern aus dem Ancien Régime oder die elfenbeinernen Essstäbchen aus der Ming-Dynastie interessierten, die dort ausgestellt waren, sondern weil er, an sich nicht unplausibel, hoffte, durch die etwas ungewöhnliche Tagesreise wieder eine anregende Situation der Fremdheit zu provozieren, eine Rückeroberung des von Alltagsmarotten verstellten Begehrens.

Die Fahrt hatte das Paar an einem klaren, kalten Wintertag unternommen. Die Schnee- und Eisschicht auf dem Asphalt knirschte unter den Schuhen, und natürlich war das Museum weit vom Bahnhof entfernt gelegen. Julia, die sowohl auf Kälte als auch auf Hitze zuverlässig sehr empfindlich reagierte, sagte, sobald sie aus der S-Bahn gestiegen waren, sie habe Kopfschmerzen. Und vielleicht war es das erste Mal in ihrer sechsjährigen Beziehung, dass Sebastian auf diesen Satz nicht mit einem besorgten, sondern mit einem feindseligen Blick reagierte. Ehe er sich von ihr löste und das Schritttempo erhöhte, sagte er: »Das glaube ich nicht.«

Insgeheim hatte er sich nämlich vorgenommen, zur Wiederbelebung ihrer Beziehung die routinierten Rollen, die sie seit längerer Zeit schon eingenommen hatten, zu durchbrechen. Er hatte es sich in einem hohen Maß zur Gewohnheit gemacht, die kleineren und größeren Empfindlichkeiten, die Julia dem Alltag gegenüber verspürte, durch fürsorgliche Anteilnahme abzumildern – ein im Zeitalter der allseits beförderten Gleichberechtigung unguter Zustand, wie er sich sagte, der überdies den Nachteil hatte, dass er sich kaum traute, seine eigenen Wehleidigkeiten auszukosten.

Nun irrte sich Sebastian in der Annahme, dass ein abrupter Verhaltenswandel eine Auffrischung der Anziehung hätte bewirken können. Das Zusammenleben von Paaren beruht häufig auf einem Einverständnis der Rollen, die man bereits in einem frühen Stadium einnimmt und höchstens unter Risiko in Frage stellen darf. Es war nicht nur seine kleinbürgerliche Herkunft, die Julia mit kaum verborgenem Unmut akzeptierte (seine aus dem Rheinland stammende, allenfalls mit Mühe zu unterbrechende Mutter), nicht nur seine holprige Karriere (freie Tätigkeit, dann Festanstellung, dann wieder frei, dann wieder eine Festanstellung und so weiter), sondern auch jene einem Aufsteiger, der er war, nicht untypische Unsicherheit im Umgang mit ihresgleichen – wie oft und vergeblich hatte sie ihm gesagt, dass er immer der Frau zuerst die Hand zu geben habe, Wangenküsse bloß anzudeuten seien und so weiter. War es, dachte sie, da sie ihn mit so großer Selbstverständlichkeit mit all seinen Fehlern und Nachteilen akzeptierte, nicht plausibel, dass sie sich hier und da seiner Fürsorge erfreuen dürfte?