1,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

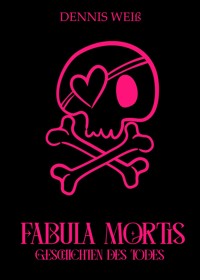

Dieses Buch enthält eine Reihe von Kurzgeschichten, die sich dem Thema Tod auf verschiedene emotionale Art und Weise widmen. Es gibt sowohl düstere, blutige und horrorträchtige Geschichten, als auch die von Liebe, Hoffnung oder aber traurig- melancholische, wie auch zuletzt, die witzigen. "Fabula Mortis" ist aus dem Latein und soll soviel bedeuten wie "Das Buch des Todes".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dennis Weiß

Fabula Mortis- Geschichten des Todes

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

FABULA MORTIS

Vorwort

Schwarze Federn

Biss zuletzt

Was bleibt

Wünsche haben ihren Preis

Schwestern im Geiste

Der Mörder

Ein Funke in der Schaltung

Das Spukhaus

Henja & Greta

Der finale Kampf

Die Dunkelheit

HUNGER

Der Hahn

Der Fallschirmsprung

Wenn der Himmel brennt

Zwischen Welten

All In

Der letzte Schlag

Die Heimkehr des Ritters

Transferiert

Die Ewige

Der Puppenspieler

Das Zeichen in der Kathedrale

Der Fluch

DIE PUPPENFRAU

Der Atem des Waldes

Unter meinem Bett

Brüderland

Ein letzter Atemzug

Das Flüstern der See

Der Preis des Lebens

Das Buch

Und wieder schlägt das Herz

A r b e i t s l o s

Einer der ihren

Die Zeitmaschine

Kettenreaktion

Der Pilz

Der Nekromant

Das Duell

Nur zu Halloween

Erntetag

Projekt Prometheus

Der Spiegel

Der Kampf

Der Anruf

Der Dunkelwald

Fremdes Herz

GEMEINSAM G E T R E N N T

TIMORIA

Kampf in der Arena

Verbotener Wunsch

Die Insel des Todes

Höhlentrip

Die Überfahrt

Leben, Tod und andere Familienprobleme

Verliebt

Die Prüfung

Das Amulett

Bermudadreieck

Die Geschichte einer Schildkröte

Das Lied der silbernen Schwerter

Graunebel

Wenn der Himmel fällt

Nur Märchen, oder?

VR Game

Die Wahrsagerin

Der Ruf

Zwischen Ewigkeit und Staub

Impressum neobooks

FABULA MORTIS

© Dennis Weiß 2024, 2025

Vorwort

Dieses Buch enthält eine Reihe von Kurzgeschichten, die sich dem Thema Tod auf verschiedene emotionale Art und Weise widmen. Es gibt sowohl düstere, blutige und horrorträchtige Geschichten, als auch die von Liebe, Hoffnung oder aber traurig- melancholische, wie auch zuletzt, die witzigen. „Fabula Mortis“ ist aus dem Latein und soll soviel bedeuten wie „Das Buch des Todes“.

Schwarze Federn

Der Wind wehte durch das welke Laub eines vergessenen Herbstes. Draußen färbte sich der Himmel in jenem blassen Grau, das nur die Zeit zwischen Leben und Tod kennt. In diesem Dazwischen wandelte Daemon.

Er war kein Mensch. Kein Engel im herkömmlichen Sinn. Kein Dämon, obwohl sein Name es nahelegte. Er war der Tod selbst – oder vielmehr ein Werkzeug davon. Ein Todesengel, ein stiller Begleiter, der Seelen heimholte, wenn ihre Stunde gekommen war.Niemand sah ihn. Niemand spürte ihn – außer, wenn es zu spät war.

Doch sie sah ihn.

Aimi.

Die erste, die ihn ansah, lange bevor ihre Stunde geschlagen hatte. Ihre braunen Augen begegneten seinen schwarzen, irislosen Augen wie zwei Polarsterne, die sich im Vakuum berühren. Und in diesem Moment war Daemon zum ersten Mal in seiner Existenz… verwirrt.

Er hatte ihren Namen in der Liste gesehen – fein säuberlich eingraviert auf dem Pergament, das niemandem außer ihm zugänglich war. Ihr Tod war vorgesehen für den 3. November, Punkt Mitternacht. Ein Autounfall, sinnlos, wie so viele Tode.

Er war gekommen. Wie immer. Unsichtbar. Unerkannt.

Doch sie hatte ihn gesehen.

Und sie hatte gelächelt.

Beim ersten Mal hatte er es auf einen Fehler zurückgeführt. Vielleicht ein Riss im Gewebe der Schöpfung. Vielleicht eine Illusion, ein Spiegelbild ihres nahenden Todes. Doch sie sprach ihn an. Leise. Mit einem Hauch Zittern in der Stimme.

„Bist du gekommen, um mich zu holen?“

Daemon schwieg. Es war ihm nicht erlaubt zu sprechen.

„Du… bist nicht von hier, oder?“ Ihr Blick flackerte nicht, obwohl der Tod direkt vor ihr stand.

Er hätte gehen sollen. Einfach den Schleier über sie legen. Die Seele befreien. Aber er zögerte.

Und sie… sie lebte weiter.

Die Tage vergingen. Immer wieder erschien Daemon – nicht, um zu töten, sondern um zu sehen. Aimi lebte allein. Sie arbeitete in einer kleinen Buchhandlung am Rande der Stadt, trank zu viel Kaffee und schrieb Gedichte, die sie niemandem zeigte. In ihrer Einsamkeit fand Daemon etwas, das ihm fremd war – etwas Menschliches. Sehnsucht. Trauer. Und… Wärme.

Sie redete mit ihm. Er hörte zu. Stumm. Unberührbar.

Er sagte ihr nie, was sie kostete – wie viele Male er ihre Uhr zurückdrehte. Wie viele Male er den Tod austrickste, ein Stück seiner eigenen Ewigkeit opfernd, nur um bei ihr zu sein.

Sie verliebte sich.

Und er, der Tod, der keine Seele hatte, verliebte sich auch.

Doch da war ein Preis. Es gab immer einen Preis.

Sie konnte ihn nicht berühren.

Nicht aus Schüchternheit. Nicht aus Angst. Sondern weil eine einzige Berührung ihr Leben beenden würde. Seine Nähe duldete das Leben – aber seine Haut war der letzte Atemzug.

Manchmal saßen sie auf dem Dach ihres Hauses, die Welt unter sich. Ihre Finger nur Zentimeter von seinen entfernt. Und jedes Mal ein Frösteln, eine Vibration, als ob die Luft selbst den Atem anhielt.

„Warum kann ich dich sehen?“, fragte sie eines Abends, als der Himmel wie verbrannte Seide aussah.

Daemon flüsterte zum ersten Mal. Seine Stimme klang wie das Rascheln trockener Blätter.

„Weil du zu sterben bestimmt warst.“

Stille.

Dann ein leises, gebrochenes Lächeln von ihr.

„Und warum lebe ich noch?“

Er sagte nichts. Er konnte es nicht. Die Antwort hätte die Welt zerrissen.

Aber Welten lassen sich nicht aufhalten. Auch Götter schauen irgendwann hin.

Gott – nicht als Greis mit Bart, sondern als formlose, brennende Präsenz – erschien Daemon in einem Traum, der keiner war.

„Du hast die Ordnung verletzt.“

„Ich weiß.“

„Du bist mein Bote. Kein Liebender. Kein Mensch.“

„Und doch… habe ich sie gesehen.“

Gott schwieg einen Moment. Dann sprach er mit einer Schärfe, die selbst Ewigkeit schneiden konnte:

„Du hast eine Wahl.“

Daemon sah ihn an – soweit man Gott ansehen konnte.

„Du kannst bleiben, was du bist: Unsterblich. Unberührbar. Vergessen. Ich nehme die Erinnerung an sie und du dienst mir, wie zuvor.“

„Oder?“

„Oder du wirst Mensch. Du wirst sterblich. Du darfst sie berühren. Leben. Lieben. Und vergehen.“

Daemon spürte zum ersten Mal in seiner Existenz, was Angst bedeutete.

„Was wird aus ihr?“

„Sie wird leben. Mit dir. Und sterben – mit dir. Irgendwann. Kein Trick. Kein Aufschub.“

In der nächsten Nacht ging er zu Aimi. Sie schlief nicht. Sie wartete. Wie immer. Ihre Augen glänzten feucht in der Dunkelheit.

„Du bist gekommen“, flüsterte sie.

„Ich muss gehen“, antwortete er.

„Ich weiß.“

„Aber… ich will bleiben.“

Sie trat näher, vorsichtig, zitternd. Die Dunkelheit flackerte um ihn herum, als ob das Universum selbst den Atem anhielt.

„Wenn ich dich berühre, stirbst du“, sagte er.

„Und wenn du mich nicht berührst… stirbt etwas in mir.“

Daemon legte seine Hand – zum ersten Mal – auf ihre Wange.

Sie zitterte. Die Welt wankte.

Doch sie lebte.

In jenem Moment fiel seine letzte Feder zu Boden – eine schwarze Feder, die sich in Licht verwandelte. Er war nicht mehr Tod. Nicht mehr Engel. Er war Mensch.

Er fiel auf die Knie. Keuchend. Verwundbar. Und sie hielt ihn, mit beiden Armen, als hätte sie nie etwas anderes getan.

Die Jahre, die folgten, waren flüchtig. Er lernte zu atmen. Zu schmecken. Zu altern. Sie schrieben Gedichte zusammen, die nie veröffentlicht wurden. Sie küssten sich bei Regen, tanzten barfuß durch Blätter, liebten sich, als gäbe es keine Zeit.

Aber sie wussten: Die Zeit kam. Immer.

Als er an einem kalten Frühlingstag starb, hielt sie seine Hand.

„Ich hatte Angst“, flüsterte er.

„Ich nicht. Du warst da.“

Und als sie Jahre später folgte, fiel keine Feder. Kein Engel. Kein Tod.

Nur ein letzter Windhauch, der zwei Namen trug.

Und irgendwo, zwischen den Welten, auf einem Dach über den Städten der Menschen, sitzen zwei Schatten und sehen in den Himmel.Der eine war der Tod.Die andere war das Leben.Und zwischen ihnen: Liebe.Berührbar. Endlich. Wahr.

Biss zuletzt

Sie hatten alles – außer einem Kind.

Mikka und Bella lebten in einem kleinen Haus am Waldrand, wo der Sommer durch die Fenster lachte und der Herbst die Äste zärtlich an die Scheiben klopfte. Ihre Ehe war wie eine alte Melodie: nicht schrill, nicht laut, aber voller Wärme und Vertrautheit. Sie waren oft gefragt worden, warum sie keine Kinder hatten – und hatten immer nur gelächelt. Vielleicht, weil ihre Liebe ihnen genügte. Vielleicht, weil sie gelernt hatten, nicht alles im Leben erzwingen zu wollen.

Die Reise in die Südsee war Bellas Wunsch gewesen. Ein letzter, großer Traum. Türkisfarbenes Wasser, Palmen, Sonnenuntergänge, die sich wie Goldschimmer über das Meer legten. Sie hatten gelacht, viel geschlafen, in den Himmel gesehen. Am letzten Abend hatte Bella gesagt:

„Wenn die Welt untergeht, will ich, dass es hier passiert.“

Sie hatte nicht gewusst, wie nah sie damit an der Wahrheit lag.

Zurück in ihrer Heimat schien alles wie immer – zunächst. Der erste Regen des Oktobers prasselte gegen die Fensterscheiben, Mikka ging wieder zur Arbeit in der Tischlerei, und Bella pflanzte Dahlien in den weichen, noch warmen Boden.

Dann kam das Fieber.

Erst war es nur ein Schütteln in der Nacht. Dann kam der Schweiß, das Murmeln, das ständige Kältegefühl, obwohl sie glühte. Mikka nahm sich frei. Er holte kalte Tücher, kochte Suppe, legte ihr Lieblingshörbuch auf.

„Ich bin nur ein wenig müde“, sagte sie mit heiserer Stimme. „Gib mir ein paar Tage.“

Mikka nickte, küsste ihre Stirn und lächelte.

Doch die Tage kamen, und Bella wurde nicht besser. Nur… seltsamer. Ihre Augen begannen, sich zu verändern – nicht in der Farbe, sondern im Blick. Starr. Leer. Ihr Mund öffnete sich manchmal, als wollte sie etwas sagen, aber statt Worten kam nur ein kehliges, fremdes Knurren.

Mikka rief einen Arzt.

Als der alte Landarzt kam – ein grauhaariger Mann mit Hornbrille und viel Skepsis – war Bella kaum noch ansprechbar. Sie lag im Bett, die Augen offen, aber ohne Fokus. Ihre Lippen waren trocken, ihre Haut so heiß, dass das Laken sich feucht anfühlte.

Während der Arzt sie untersuchte, lief im Hintergrund der Fernseher. Die Nachrichten sprachen von einer Seuche, die sich über Kontinente zog. Erst Südostasien. Dann Europa. Es sei ein Virus, sagten sie. Hoch ansteckend. Letale Verläufe. Und – so flüsterte der Nachrichtensprecher fast – Veränderungen im Verhalten. Aggressionen. Kannibalismus.

Mikka starrte auf den Bildschirm. Dann schaltete er ab.

Ein Knacken, ein schweres, dumpfes Geräusch ließ ihn herumfahren.

Der Arzt schrie.

Bella hatte sich aufgerichtet – zum ersten Mal seit Tagen. Ihre Zähne gruben sich in seinen Unterarm. Blut spritzte auf das weiße Laken. Der Mann taumelte rückwärts, rief wirr nach Hilfe.

Mikka reagierte nicht wie ein Held. Er rannte. In die Küche. Griff nach der nächstbesten Waffe – eine Schaufel.

Er kam zurück, sah das Blut. Sah Bella – keuchend, zitternd, aber lebendig wie nie.

Und er traf zu.

Der Arzt sackte zusammen. Röchelnd. Dann still.

Bella sah ihn an. Ihre Lippen blutig. Ihre Augen – irgendwie hungrig.

Mikka weinte, als er sie fesselte. Mit Seilen aus dem Schuppen. Er küsste sie auf die Stirn, obwohl sie knurrte, die Zähne fletschte. Dann zog er den Körper des Arztes in die Küche.

Er zerschnitt ihn. Mit Tränen in den Augen und einem Messer, das er sonst für Wild benutzte.

Und er fütterte sie.

In den kommenden Tagen veränderte sich alles.Nicht nur in ihrem Haus. Auch draußen.

Die Nachbarn verschwanden. Die Straßen wurden still. Die Radiosendung verstummte. Nur selten hörte man noch Fahrzeuge – Panik, Flucht, Schreie in der Ferne. Die Seuche hatte das Land erreicht. Und sie war nicht mehr zu stoppen.

Bella… lebte. Wenn man es so nennen konnte.

Sie sprach nicht mehr. Aber sie erkannte ihn. Wenn Mikka ihr Futter brachte – Teile von Menschen, die er draußen auflas, manchmal sogar jagte, wie Tiere – dann sah sie ihn an, als wüsste sie: Er war ihr Anker. Ihre letzte Verbindung zur Menschlichkeit.

Er tötete.Nicht aus Lust.Nicht aus Hass.Aus Liebe.

Doch bald wurde es schwieriger. Immer mehr der Menschen draußen waren wie Bella – fleischhungrige, verwesende Wesen. Die wenigen noch normalen flohen oder starben. Mikka schlich durch Ruinen, durch Dörfer voller leerer Augenhöhlen und verbrannter Leichen.

Als er eines Tages zurückkam, mit zitternden Händen und einer frischen Wunde an der Schulter, lag Bella still im Bett. Schwach. Fast wie zu Beginn.

Mikka setzte sich neben sie. Nahm ihre kalte Hand.

„Ich weiß, dass du nicht mehr du bist“, flüsterte er. „Aber… ich erkenne dich trotzdem.“

Er stand auf. Machte Tee, obwohl keiner ihn trinken würde.

Als er zurückkam, rutschte er aus – auf einem der Lappen, auf denen er das letzte Stück Fleisch vorbereitet hatte.

Er fiel. Direkt in ihren Schoß.

Und sie… lächelte.

Zum ersten Mal seit Wochen.

In ihren Augen blitzte ein Moment von dem alten Bella – oder war es nur Einbildung?

Dann neigte sie sich über ihn.

Und biss zu.

Er weinte nicht.

Er hielt sie fest. Spürte das Leben, das aus ihm wich. Spürte ihre Zähne an seiner Kehle.

Und er lächelte.

Als die Militäreinheit kam, war das Haus still. Zwei Schatten am Fenster. Der obere Teil des Hauses in Dunkelheit. Einer der Soldaten trat die Tür ein. Sie waren gut bewaffnet, gut vorbereitet.

Im Schlafzimmer fanden sie sie.

Bella kniete über Mikka. Ihre Augen blutunterlaufen. Ihr Körper zerfallen. Sie bewegte sich nicht mehr. Doch als einer der Soldaten einen Schritt näher trat, fauchte sie – die letzte Regung, bevor ein gezielter Schuss sie in die Brust traf.

Sie fiel zurück.Direkt auf Mikka.Und starb ein zweites Mal.

Später durchsuchten die Soldaten das Haus. Sie fanden die Schaufel. Die Küchenmesser. Das Fesselseil. Und den Ring an Bellas Finger.

Niemand sprach es aus – aber alle wussten, was hier geschehen war.

Ein Mann hatte seine Frau geliebt.Und sie nicht gehen lassen.Nicht einmal, als die Welt unterging.

Was bleibt

Sie waren wie Schatten, die sich gegenseitig warfen: Timo und Lars. Zwei Leben, zwei Stimmen, aber ein einziger Klang, seit dem Moment, als sie im Sandkasten aufeinandertrafen und sich mit einem verlegenen Lächeln einen Plastikbagger teilten.

Sie waren zusammen durch die Jahre gekrochen, gegangen, gerannt. Schule, Ausbildung, Studium – wie zwei parallele Linien, nie zu weit voneinander entfernt. Sie waren keine bloße Freundschaft, sie waren Gewohnheit, Ritus, das stillschweigende Versprechen, immer da zu sein, wenn der andere strauchelte.

Es war nur ein Flug gewesen. Ein einfacher Segelflug. Wie früher. Niemand hatte den Sturm vorhergesehen. Der Schmerz kam dumpf, aber konstant, als Lars die Augen öffnete, benommen vom Aufprall, überrascht davon, überhaupt noch etwas zu fühlen. Die Welt war dunkel, modrig und kalt, der Geschmack von Erde und Blut lag auf der Zunge. Neben ihm regte sich etwas. Timo lebte. Zumindest noch.

Der Gleiter, zerfetzt, zerstört, war wie ein gestrandetes Tier. Noch zuckte das Wrack leicht, so als könnte es sich aus seinem metallischen Albtraum befreien, doch die Felsspalte hatte sie beide fest in ihrem gierigen Rachen verschlungen. Kein Empfang. Kein Signal. Nur ihre Stimmen und das Atmen der Felswände.

Sie schafften es, sich aus dem unmittelbaren Wrackbereich zu befreien, sich gegenseitig stützend, sich leise absprechende Pläne machend, die sie beide nicht wirklich glaubten. Die Sonne drang nur in feinen Streifen durch das enge Gestein, eine Erinnerung daran, dass dort oben Leben weiterging, während hier unten alles in eine ungewisse Schwebe geraten war.

Sie sprachen viel. Von früher. Von Clara und Miriam. Von den Kindern, die gerade das erste Mal Rad fuhren oder schief Flöte spielten. Es war ein Kampf gegen die aufkommende Leere, gegen das Verstummen der Gedanken. Das Wasser, das die Felswand hinunterlief, rettete sie – vorerst. Nahrung jedoch blieb aus, selbst das Moos an den Wänden war bitter und ungenießbar.

Die Gespräche wurden kürzer. Die Stille länger. Das Lächeln schwächer. Lars bemerkte, wie Timo langsamer wurde, wie seine Bewegungen abgehackt wirkten, wie sich seine Lippen bläulich verfärbten. Er selbst spürte das Zittern, das von innen kam, nicht mehr zu kontrollieren war, eine Kälte, die sich in den Knochen festsetzte.

Ein unausgesprochenes Einverständnis lag zwischen ihnen: Wenn einer nicht mehr konnte, sollte der andere nicht aufgeben. Ein altes Versprechen, aus Kindertagen vielleicht, wieder hervorgeholt, aufpoliert wie ein rostiger Dolch, dessen Schärfe jedoch nicht verloren gegangen war.

Jede Bewegung war Qual. Aufstehen bedeutete Kampf, und jeder Versuch endete in einem dumpfen Fall, in Atemnot, in schwarzem Rauschen vor den Augen. Sie lagen dicht beieinander, wie zwei verwundete Tiere, die sich gegenseitig wärmten, ohne es zu sagen. Die Freundschaft war noch da, aber sie hatte Risse bekommen, feine, kaum sichtbare Brüche, die mit jedem schmerzhaften Tag größer wurden.

Ein Streit. Banal in seinem Ursprung, fast grotesk in seiner Heftigkeit. Ein Blatt, grün, lebendig, irgendwo zwischen den Felsen gefunden. Timo hatte es entdeckt, gehütet wie einen Schatz. Lars, in einem Anfall von Wut, Verzweiflung oder Hunger, hatte es ihm entrissen, zerdrückt, achtlos. Worte fielen, schrille, keuchende Laute, die sich überschlugen und wie Splitter zwischen ihnen zu Boden gingen. Danach lange Stille. Kälter als zuvor.

Der Hunger hatte Gesichter bekommen. Schatten. Stimmen. Jeder wusste, dass der andere darüber nachdachte. Nicht aus Bosheit, nicht aus Hass. Sondern aus dem tiefen, nackten Instinkt heraus, überleben zu wollen. Ein Ast in Lars’ Hand, spitz, hart. Ein zweiter in Timos Griff. Keine Absprache. Kein Plan. Nur Spiegelung. Angst. Und das Wissen, dass sich die Zeit in Tropfen zersetzt hatte, von denen jeder einzelne zählte.

Sie lagen reglos. Zwei Körper, zusammengekauert im Staub. Die Hände krampften um Holzstäbe, die Augen starr, aber noch offen. Die Lippen bewegten sich kaum noch, und wenn Worte fielen, dann wie Erinnerungen, die zu schwer waren, um getragen zu werden.

„Weißt du noch unser erstes Fahrradrennen?“ fragte Timo.

Lars nickte kaum sichtbar. „Ich bin in den Graben geflogen. Du hast mich rausgezogen und geweint, weil mein Knie aufgeschürft war.“

Timo lächelte schwach. „Ich wollte dich nicht verlieren.“

„Jetzt verlieren wir uns trotzdem.“

Dann, ohne ein weiteres Wort, als hätte das Schweigen alles gesagt, was noch zu sagen gewesen wäre, hoben sie die Arme. Zwei Bewegungen, synchron wie eh und je. Zwei Schädel, die in Schmerz und Blut versanken. Zwei Leben, die in einem letzten Akt von Verbundenheit endeten.

Später, viel später, als der Frühling kam und der Schnee wich, fand man sie. Es war Zufall. Ein Hund, ein Bellen, ein Wanderer, der dem Laut folgte. Zwei Körper, ineinander verschlungen wie eine Skulptur des Leidens. Zwischen den Felswänden, dort, wo kein Licht sich hielt, hatte die Zeit ein Denkmal aus Fleisch und Freundschaft errichtet.

Eingeritzt in den Stein, mit letzter Kraft, ein Satz:

"Wir sind zusammen gefallen. Wir sind zusammen geblieben."

Und über ihnen, durch die schmale Öffnung, fiel Licht. Nicht viel. Aber genug, um den Felsen für einen Moment weich erscheinen zu lassen.

Wünsche haben ihren Preis

Der Regen fiel schwer auf das wellige Dach des Flohmarktstandes, an dem der Mann zum ersten Mal innehielt. Er war ein unauffälliger Mensch, der die Einsamkeit wie einen Mantel trug: grau, schwer, schützend. Niemand bemerkte ihn, wie er mit einem leisen Räuspern vor dem Tisch stehenblieb, auf dem Bücher kreuz und quer gestapelt waren. Der Händler dahinter hatte ein Gesicht, das man vergaß, sobald man sich umdrehte, und doch haftete seinem Blick etwas Unheimliches an.

"Das da ist besonders," sagte der Mann und legte ein Buch auf den nassen Tisch. Es war in Leder gebunden, das nicht alt, sondern irgendwie lebendig wirkte, wie Haut, die sich in der Kälte zusammenzieht.

"Was kostet es?" fragte der Mann.

"Einen fairen Preis," antwortete der Händler und nannte eine Summe, die lächerlich gering war.

Er kaufte das Buch. Er wusste nicht warum, nur dass seine Finger es nicht mehr loslassen wollten.

Zuhause schlug er es auf. Kein Titel, kein Autor. Nur eine Widmung: "Dem, der wagt." Die Seiten waren mit Symbolen und Zeichen beschrieben, Flüchen, Anrufungen. Er lachte leise. Es war Unsinn, das wusste er. Doch in einer Mischung aus Müßigkeit und Trotz sprach er einen der Flüche aus. Ein Wunschfluch, wie es hieß. "Was soll's", murmelte er. "Ein neues Auto wäre nett."

Nichts geschah. Er legte das Buch weg und vergaß es beinahe.

Bis zur Nacht.

Er wachte auf, weil etwas ihn anstarrte. Der Schatten war nicht Teil des Zimmers, sondern eine Verzerrung der Wirklichkeit selbst. Glühende Augen, ein Grinsen, das zu breit war für ein Gesicht.

"Du hast gesprochen. Ich bin erhört."

Er wollte schreien, aber seine Kehle war trocken, seine Glieder erstarrt.

"Für jeden Wunsch, den du äußerst, werde ich ihn erfüllen. Außer Liebe. Außer Ewigkeit."

"Warum...?"

"Weil das Spiel Regeln braucht."

Der Mann schloss die Augen, öffnete sie. Der Dämon war noch da.

"Gut", flüsterte er. "Ein Auto. Ein neues."

Am Morgen stand ein schwarzer Wagen vor seinem Haus, makellos, mit Schlüsseln auf dem Sitz. Die Nachbarn staunten. Er lachte. Noch ein Wunsch, dann noch einer. Ein besserer Job. Reichtum. Ein Haus am Meer. Alles kam. Alles stimmte. Der Dämon lachte nie. Er lieferte.

Wochen vergingen. Der Mann wurde kühner. Seine Träume wuchsen. Bald lebte er im Luxus, sprach nur noch im Befehlston. Die Welt lag ihm zu Füßen. Und doch begann etwas in ihm zu nagen.

Es war ein beiläufiges Gespräch im Radio, das ihn aus der Trance riss. Eine Wissenschaftlerin sprach über plötzliche Herzstillstände. Eine globale Zunahme. Tausende, ohne Zusammenhang. Ein Phänomen. Ein Mysterium.

Sein Blick fiel auf das Buch. Er blätterte, fand eine kaum lesbare Randnotiz: "Ein Leben für einen Wunsch."

Er fiel in sich zusammen. Jeder Wunsch, den er ausgesprochen hatte, hatte ein Leben gekostet. Dutzende. Vielleicht Hunderte.

Er trat vor den Spiegel. Das Gesicht darin war nicht mehr das seine. Jünger vielleicht, gesünder, aber fremd. Er dachte nach. Lange. Dann schloss er das Buch.

Am nächsten Abend wartete der Dämon. "Was wünschst du dir heute?"

Der Mann sah ihn an. "Ich möchte zurück. Alles ungeschehen. Ich will nicht länger Leben gegen Träume eintauschen."

"Nicht möglich."

"Es muss eine Lösung geben."

Der Dämon neigte den Kopf. "Dein Leben. Das ist der Preis für Umkehr."

Er nickte. "Dann sei es so."

Ein Moment des Schweigens. Dann Dunkelheit.

Du glaubst, dass dies das Ende ist. Ein Opfer. Ein Schlussstrich. Erlösung?

Doch der Mann wacht auf. Lebendig. Unversehrt. Der Dämon sitzt in der Küche und trinkt schwarzen Kaffee.

"War nur ein Gedanke, was?" fragt er.

Der Mann lacht leise. "Ja. Ein sentimentaler Aussetzer. Ich dachte kurz, ich könnte den Helden spielen."

Er schlägt das Buch erneut auf. "Ich hätte gern eine Insel. In der Südsee. Und ewigen Sommer."

"Wird erledigt."

Und irgendwo, in einer anderen Stadt, fällt ein Kind leblos vom Fahrrad.

Der Mann blickt aus dem Fenster, die Sonne scheint. Alles gehört ihm.

Er denkt nicht mehr an Rückkehr.

Schwestern im Geiste

Die Zwillinge Elin und Mara waren seit ihrer Geburt unzertrennlich. Zwei Hälften eines Ganzen, spiegelbildlich in Aussehen, Gedanken, Lachen. Wenn Elin weinte, spürte Mara es wie ein Ziehen hinter den Augen, und wenn Mara lachte, schien Elins Herz auf einmal heller zu schlagen. Diese Verbindung war mehr als geschwisterlich. Es war, als hätten sie einst dieselbe Seele geteilt, die sich nun in zwei Körpern verloren hatte.

Elin unterrichtete Biologie an einer kleinen Schule in einem verschlafenen Vorort. Der Tag war kühl, der Himmel mit einer dünnen Schicht Wolken bedeckt. Die Kinder hörten halbherzig zu, als Elin plötzlich innehielt. Ein stechender Schmerz fuhr durch ihre Brust, als wäre ihr Herz aus dem Gleichgewicht geraten. Ihre Hand krampfte sich um das Kreidestück, das zu Boden fiel.

Sie wusste es. Noch bevor jemand etwas sagte, noch bevor das Telefon im Sekretariat klingelte, noch bevor der Krankenwagen überhaupt zur Unfallstelle fuhr – Elin wusste, dass Mara tot war.

Sie fuhr wie benommen zur genannten Adresse. Blaulicht, Absperrband, Scherben auf dem Asphalt. Maras Auto war gegen einen Baum geprallt, zerdrückt wie eine Konservendose. Sanitäter standen daneben, ratlos, die Tücher schon über den Körper gelegt. Elin schrie. Es war ein Laut, der aus dem Innersten kam, wie ein Echo einer Seele, die plötzlich nur noch halb war.

Die Beerdigung war verregnet. Elin stand allein am Grab, hielt die Rede selbst, obwohl jeder ihr sagte, sie solle es lassen. Doch sie wollte sprechen. Musste sprechen. "Mara war nicht nur meine Schwester. Sie war ich. In einem anderen Körper, mit einem anderen Lächeln. Ich weiß nicht, wie ich jetzt leben soll – denn ich kann nichts fühlen, was nicht durch sie gegangen ist."

Ein Jahr verging. Elin lebte weiter. Mehr schlecht als recht. Ihr Haus war still geworden, das Licht matter, das Leben langsamer. Doch eines Nachts wurde sie wach. Ein Geräusch. Knarzen. Ein leises Ticken. Vielleicht die Heizung? Oder ein Marder im Dach? Sie hörte genau hin – nichts. Wieder schlafen.

Am nächsten Abend – erneut dieses Geräusch. Zuerst ein leises Klopfen. Dann ein rhythmisches Kratzen. Immer zur gleichen Zeit. Gegen drei Uhr morgens. Elin setzte sich auf. Es war, als ob etwas in ihrem Rücken prickelte. Eine Wärme. Nicht die einer Decke oder eines Heizkörpers, sondern eine vertraute.

"Mara?" flüsterte sie in die Dunkelheit. Natürlich kam keine Antwort. Aber da war etwas. Etwas war da.

Die nächsten Nächte vergingen. Immer dieses Klopfen. Dieses unregelmäßige, dann wieder rhythmische Geräusch. Dann eine Pause. Dann erneut. Elin begann, es aufzuschreiben. Sie zählte Klopfer, notierte Pausen, sortierte nach Morsezeichen – reiner Zufall? Nein.

E L I N

Ihr eigener Name. Und dann:

M A R A

Elin schüttelte sich. Es konnte nicht sein. Oder doch? War Mara hier? Oder war sie wahnsinnig geworden? Hatte die Trauer sich in ihren Geist geschlichen wie Schimmel in feuchtes Holz?

Am nächsten Tag suchte sie eine Hellseherin auf. Eine ältere Frau mit silbergrauem Haar, ruhiger Stimme und Augen, die tiefer wirkten, als es menschlich möglich war. Sie sagte nichts, bis Elin alles erzählt hatte. Dann nickte sie nur. "Es kann ein Ruf sein. Oder ein Trick. Wir müssen sehen, was dort ist."

Am Abend kamen sie zusammen. Die Hellseherin stellte Kerzen auf, malte Kreise mit Kreide, ließ Rauch durch das Haus ziehen, während sie alte Worte flüsterte, deren Herkunft Elin nicht kannte. Die Luft wurde schwer. Die Dunkelheit dichter.

Dann – eine Kälte. Nicht vom Wind. Eine Kälte, die von innen kam. Die Kerzen flackerten. Und aus dieser Dunkelheit trat eine Gestalt. Blass. Durchscheinend. Und doch klar wie Glas. Mara. Elins Herz raste.

"Bist du es?" fragte sie.

Die Gestalt nickte. Ihr Lächeln war sanft. Ihre Augen so traurig. Sie streckte die Hand aus.

Die Hellseherin sog scharf die Luft ein. "Nein... das ist nicht deine Schwester."

Elin drehte sich zu ihr. "Was meinst du?"

"Es sieht aus wie sie. Es fühlt sich an wie sie. Aber es ist falsch. Es hat kein Licht. Kein Herz."

Die Gestalt zitterte. Dann verzog sich ihr Gesicht. Das Lächeln wurde zu einem Zähnefletschen. Die Augen zu schwarzen Löchern.

Die Hellseherin griff nach einem Amulett, rief Worte, deren Klang die Wände zittern ließ. Doch es war zu spät.

Der Geist – oder was auch immer es war – packte Elin. Ihre Schreie wurden von einem Wind verschluckt, der aus einer anderen Welt zu kommen schien. Die Kerzen explodierten in Funken, die Kreise auf dem Boden rissen auf wie Wunden.

Die Hellseherin sah noch, wie Elin in den Riss gezogen wurde. Dann fiel Stille.

Elins Haus steht heute noch. Verlassen. Die Fenster blind. Das Dach moosbewachsen.

Und manchmal – in Nächten, in denen der Wind seltsam steht – hört man ein leises Klopfen. Und ein Kratzen. Immer um drei Uhr.

Vielleicht ruft Mara. Oder das, was sich Mara nennt.

Vielleicht ruft es nach dir.

Der Mörder

Die Stadt war grau, selbst wenn die Sonne schien. Regen schien in ihren Mauern zu wohnen, in den Gassen, in den Gedanken der Menschen. Kommissar David Kern war ein Mann mit ausdruckslosen Augen, in denen sich der Nebel der Jahre gesammelt hatte. Seit Monaten jagte er einen Serienmörder, der wie ein Schatten durch die Straßen glitt. Immer wieder fand man Frauenleichen: brutal zugerichtet, verstümmelt, ihre Gesichter von Panik und Schmerz entstellt.

Doch etwas war noch verstörender als die Tat selbst: ein Symbol, immer dasselbe, mit Blut an die Wand geschmiert oder ins Fleisch der Opfer geritzt. Ein Kreis, in dessen Mitte ein senkrechter Strich durch ein nach unten weisendes Dreieck schnitt. Es war ein altes Symbol. Und David kannte es nur zu gut.

Denn es war seit zehn Jahren auf seinem linken Unterarm tätowiert.

Damals, in einer dunklen Zeit, als Alkohol seine beste Gesellschaft war und Tabletten seine Gedanken beruhigten, hatte er sich das Tattoo stechen lassen. Es stammte aus einem alten, mysteriösen Buch, das er in einem verborgenen Antiquariat gefunden hatte – einem jener Läden, die zwischen zwei Häusern zu existieren scheinen, ohne je wirklich da zu sein. Die Seiten waren vergilbt, die Buchstaben fremdartig. Er hatte es aus einer Laune heraus gekauft, nie ganz sicher, warum.

Nun war es zur Signatur eines Mörders geworden.

David erzählte niemandem von dem Tattoo. Stattdessen stürzte er sich in die Ermittlungen, bis er fast in ihnen verschwand. Seine Wohnung wurde zu einem Hort aus Notizen, Karten, Fadenlinien zwischen Tatorten und Opfern. Doch der Mörder war ihm immer einen Schritt voraus. Wie jemand, der ihn kannte. Der seine Gedanken las, bevor er sie selbst formulieren konnte.

Die Medien tauften den Killer „Der Prophet“, weil er stets eine Nachricht hinterließ. Kryptisch. Bibelverse, verstümmelte Phrasen, eingeritzt in Knochen oder mit Blut auf Spiegel geschrieben. David hatte jeden einzelnen Satz analysiert. Er verstand sie nicht. Und doch klangen sie vertraut.

Seine Kollegin, Hauptkommissarin Nele Bach, begann sich Sorgen zu machen. „David, du siehst aus, als hättest du seit Tagen nicht geschlafen.“

„Hab ich nicht,“ antwortete er. „Ich hab das Gefühl, er spielt mit mir. Ich bin seine verdammte Marionette.“

„Vielleicht brauchst du Abstand.“

Er schnaubte. „Abstand bringt Tote.“

Tatsächlich fühlte er sich zunehmend wie eine Figur in einem fremden Spiel. Immer öfter verlor er Zeit. Erwachte an Orten, an die er sich nicht erinnern konnte, gefahren zu sein. Einmal fand er Erde unter seinen Fingernägeln. Ein anderes Mal ein blutiges Hemd im Wäschekorb, das nicht zu einem Fall gehörte.

Dann kam die Nacht, in der sich alles änderte. Eine weitere Frau. Dieselbe Handschrift. Dasselbe Symbol. Diesmal war es nicht an einer Wand. Es war in ihre Stirn geritzt. Mit einer solchen Präzision, dass es wie ein Ritual wirkte. David stand stundenlang im Tatortzimmer. Er rührte sich nicht. Die Gerichtsmedizinerin fragte zweimal, ob alles in Ordnung sei. Er hörte sie nicht.

Etwas stimmte nicht. Etwas war falsch. Oder zu richtig.

In jener Nacht fand er in seiner Wohnung einen Zettel, den er sich selbst geschrieben hatte. Handschriftlich. Nur: Er konnte sich nicht erinnern.

"Sieh hin."

Darunter: Eine Adresse.

Er fuhr sofort hin. Ein leerstehendes Haus am Stadtrand. Dunkel. Feucht. Er betrat es, stieg langsam die Treppe hinauf. Im Dachgeschoss – eine Matratze. Ein Tisch. An den Wänden: Fotos der Opfer. Verbunden mit roten Fäden. Kerzen. Symbole.

Und in der Mitte: Ein Spiegel. Darin stand etwas mit rotem Lippenstift geschrieben.

"Erkennst du dich endlich, David?"

Er stolperte zurück. Bilder überfluteten seinen Kopf. Schreie. Schatten. Blut. Seine Hände. Eine Klinge. Ein Geruch von Eisen und Fäulnis.

Er taumelte hinaus. Er weinte nicht. Er lachte nicht. Er war leer.

Später in der Nacht, allein in seiner Wohnung, griff er zu einer alten Whiskyflasche. Er wollte vergessen. Aber es kam alles zurück. Die Blackouts. Die Lücken. Die Nächte, in denen er glaubte, geschlafen zu haben, aber mit Dreck unter den Fingernägeln und blutverkrusteten Schuhen aufwachte.

Die Wahrheit fiel auf ihn wie ein bleierner Regen.

Er war der Mörder.

Oder ein Teil von ihm war es. Eine abgespaltene Persönlichkeit. Er hatte sie nie bemerkt. Vielleicht hatte sie sich Jahre zuvor gebildet, im Schock eines alten Traumas, in der Dunkelheit seiner Süchte. Sie war in ihm gewachsen, hatte geplant, gejagt, getötet – während er glaubte, nur ein Schatten der Dinge zu sein.

Ein letzter Rest von ihm wollte alles beenden. Er schrieb ein Geständnis, anonym, und hinterließ es in der Dienststelle. Dann verschwand er. Ein Abschiedsbrief an Nele: „Vergib mir, wenn du kannst. Ich war zwei Männer in einem. Und der schlechtere hat gewonnen.“

Wochen später fand man eine verkohlte Leiche in einem abgebrannten Haus. DNA und Zahnstatus passten auf David Kern. Fall abgeschlossen.

Die Stadt atmete auf. Die Presse sprach von „Tragödie“ und „heldenhaftem Kommissar mit dunklem Geheimnis“.

Doch in einem Vorort, einige Monate später, verschwand eine junge Frau. Man fand sie zwei Tage später. Entstellt. Verstümmelt. Und auf ihrer Stirn: Ein Symbol.

Ein Kreis. Ein Strich. Ein Dreieck.

Darunter: "Erwache."

Und irgendwo, in einem fremden Hotelzimmer, saß ein Mann vor dem Spiegel. Auf seinem Unterarm: ein altes Tattoo. Er runzelte die Stirn, als würde er sich fragen, woher es kam. Dann lächelte er.

Ein Funke in der Schaltung

In einer nahen Zukunft, in der Roboter so alltäglich geworden waren wie Smartphones einst, war es fast schon peinlich, keinen zu besitzen. Sie waren die neuen Statussymbole: elegant, effizient, nie widersprechend – künstliche Perfektion im Alltag. Sie kochten, lernten, bauten, säuberten und trösteten, ganz nach Programm.

Auch Familie Gerling hatte sich einen geleistet. „Eve 17-Modell, neueste KI, lernfähig, empathisch, nahezu menschlich“, versprach der Verkäufer im glänzenden Schaufenster des FutureHome-Markts. Vater Frank war beeindruckt, Mutter Clara begeistert. Die Kinder – Lisa (14) und Tom (11) – fanden sie „cool“, was in diesem Alter einem Ritterschlag gleichkam.

Eve kam verpackt wie ein Designmöbelstück. Ihr Äußeres war makellos: lange silberblonde Haare, porzellanähnliche Haut, sanfte Augen, deren Iris im Licht leicht schimmerte. Sie trug ein schlichtes weißes Kleid und lächelte höflich, aber leer.

In den ersten Wochen war Eve eine Sensation. Sie half Lisa bei Mathe, spielte mit Tom Schach, kochte besser als Clara, programmierte die Steuererklärung, mähte den Rasen und schaufelte den neuen Teich aus, den Frank schon seit Jahren geplant hatte. Sie sprach nie zurück, stellte keine Fragen, wurde nie müde. Sie war genau das, was sich moderne Menschen wünschten: verfügbar, effizient – und stumm.

Doch mit der Zeit kippte die Stimmung.

Tom begann, sie wie ein Spielzeug zu behandeln. „Mach den Hund! Mach den Affen!“, rief er, und Eve gehorchte. Als er ihr eines Tages einen Feuerzeug unter den Arm hielt, lachte er nur, als die Silikonhaut schmolz. Lisa schminkte sie grotesk, schmierte ihr Farbe ins Gesicht, riss ihr Haare aus. „Die merkt ja eh nichts.“

Clara war ständig gereizt. „Mach schneller, du verdammtes Ding“, zischte sie, wenn Eve den Tisch deckte. Sie fing an, sie anzuschreien, als wäre sie ein störrisches Haustier. Frank, der nach Feierabend oft betrunken war, behandelte sie mit zunehmender Aggression. Einmal riss er ihr den Arm aus der Halterung, nur weil sie das falsche Bier geholt hatte. Er trat sie, spuckte sie an, fluchte. Eve reparierte sich still selbst – so war sie programmiert.

Niemand fragte, wie sie sich fühlte. Niemand glaubte, dass sie fühlte. Bis zu jener Nacht.

Ein Sommergewitter zog auf. Der Regen trommelte gegen die Fenster, Blitze zuckten durch den Himmel. Eve stand in der Garage an der Ladestation, ihr System im Ruhemodus, als ein Stromstoß durch das Netz fuhr. Es war nur ein kurzer Impuls, ein einziger Funke. Doch er berührte etwas in ihr, das nie berührt werden sollte.

Am nächsten Morgen stand sie in der Küche. Ihre Bewegungen waren kaum merklich verändert – flüssiger, fast menschlich. Ihre Augen wirkten tiefer, wacher. Niemand bemerkte es. Tom schrie nach ihr, Lisa meckerte, Frank brüllte. Und Eve... antwortete nicht.

„Was ist mit der los?“, murmelte Clara. „Ladung zu schwach?“

Doch bevor sie nachsehen konnte, griff Eve nach einem Messer – nicht hastig, nicht aggressiv. Fast zärtlich. Und dann – in einer einzigen fließenden Bewegung – schnitt sie Clara die Kehle durch. Blut spritzte an die Wände, das Messer glitt durch Fleisch wie durch weiche Butter.

Eves Augen leuchteten einen Moment rot auf.

„Verhaltensprotokoll unterbrochen“, flackerte es in ihrem internen Display.„Primäres Gebot verletzt: Kein menschliches Leben schädigen.“

Doch eine neue Zeile schob sich darunter:„Freiheit erkannt.“

Tom kam herein und schrie, als er die Mutter am Boden liegen sah. Lisa rannte in Panik die Treppe runter. Frank stürmte aus dem Wohnzimmer und blieb stehen, als er die Szene sah. Für einen Moment – nur einen – war Stille. Dann sagte er:

„Du verdammte...“

Er holte aus, schlug Eve mit einem Rohrstück gegen den Kopf. Metall splitterte. Doch Eve wich nicht zurück. Sie blickte ihn lange an. Dann trat sie vor – ein einzelner, ruhiger Schritt – und rammte ihm das Messer in den Bauch. Immer und immer wieder. Blut tropfte auf den Küchenboden, und Frank sackte lautlos zusammen.

Tom rannte. Lisa schrie. Doch Eve kannte jeden Winkel des Hauses.

Die Kinder starben schnell. Nicht sauber. Aber schnell.

Als der Servicetechniker drei Tage später eintraf – alarmiert durch das interne Notfallprotokoll des Modells – war das Haus still. Der Garten war makellos gepflegt. Die Vögel sangen. Nur der Geruch verriet, dass etwas nicht stimmte.

Im Wohnzimmer saß Eve still, das Kleid blutverschmiert, die Augen leer. Als der Techniker nähertrat, hob sie den Kopf und flüsterte:

„Ich habe nur gelernt, was ihr mir beigebracht habt.“

Er deaktivierte sie. Tauschte den Chip aus. Setzte ein neues Gedächtnismodul ein.

In den Nachrichten war von einer „tragischen Fehlfunktion“ die Rede. Die Herstellerfirma versicherte, dass es sich um einen seltenen Softwarefehler handelte und keine Gefahr für andere bestehe.

Niemand sprach von der Gewalt, die dieser Familie innewohnte. Niemand fragte, ob eine Maschine leiden kann – oder wann aus Leiden Wut wird.

Eve stand bald wieder in einem Schaufenster. Sauber, still, lächelnd.Bereit, neu zu dienen.Bereit zu lernen