Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

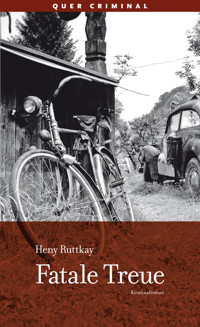

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Eine Serie von Männermorden bringt nicht nur die Polizei in Bedrängnis, sondern auch die Therapeutin Sophie Lambert. Sophie Lambert ist seit vielen Jahren Psychotherapeutin und so manches von ihren Patienten gewöhnt. Doch als einer von ihnen, ein prominenter konservativer Politiker, brutal ermordet wird und zudem eine Schulfreundin auftaucht, die nicht nur ihren professionellen Beistand braucht, werden ihre Gewissheiten und Prinzipien von Grund auf erschüttert. Und dies ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Hauptkommissarin Vera Dietherr sie um Hilfe bittet, da sie glaubt, einem Serienmörder auf der Spur zu sein, der scheinbar wahllos Männer foltert und umbringt. Fesselnd erzählt, düster, bedrohlich, in bester Psychothriller-Manier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Handlung und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Personen oder Institutionen wäre rein zufällig.

Erste Auflage März 2014

Lektorat: Regina Nössler

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von Fotolia (© Bred&Co – Fotolia.com)

ISBN 978-3-89656-563-1

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

Für Ivona

Einen Menschen seinem Schatten gegenüberstellen heißt ihm auch sein Lichtes zeigen.

C.G. Jung

1.

Es war an einem frühen Abend im Winter, als ich das erste Mal zu der Hellseherin ging. Obwohl die Laternen in der Altstadt mit ihrem gelben Licht nur kleine, trübe Inseln im Nebel bildeten, hielt ich den Kopf tief gesenkt aus Angst, einen Bekannten zu treffen. Ich war für das Lügen nie begabt gewesen und ich hatte keinen Grund, in diesem Stadtteil zu sein.

Vor dem Haus, in dem sie wohnte, sah ich mich rasch noch einmal um und drückte das Tor auf. Ich durchquerte einen schmalen, schlecht beleuchteten Gang, einen kleinen Hinterhof mit Mülltonnen und stieg dann ein Stockwerk hoch. Es roch nach Essen, im Erdgeschoss nach Braten und im ersten Stock nach Kohl und weiter oben unterhielten sich laut zwei Männer.

Ich klingelte an der linken Tür und vermied es, auf die hellrote, mit Goldfäden durchwirkte Fußmatte zu treten. Sofort nach dem leisen Surren der Klingel öffnete sich die Tür gegenüber und ein kleiner Junge trat heraus. Er aß ein Butterbrot, kaute mit offenem Mund und legte dabei den Kopf zurück, um mir besser ins Gesicht sehen zu können.

Ich drehte mich weg von ihm und klingelte wieder.

In der Wohnung rührte sich nichts und ich überlegte nervös, ob ich mich im Tag geirrt hatte. Ich spürte den Blick des Kindes im Rücken.

„Hat man dir noch nicht gesagt, dass man nicht mit offenem Mund isst?“, fragte ich.

Er kaute weiter und sein heller, ausdrucksloser Blick blieb auf meinem Gesicht kleben.

Das Licht ging aus. Einer der Männer oben im Treppenhaus hustete. Ich packte den kleinen Jungen an der Schulter, schob ihn in die Wohnung hinein und zog die Tür hinter ihm zu. Das Licht flackerte wieder auf.

„Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ.“ Eine blonde, sehr dicke Frau stand auf der glitzernden Fußmatte und lächelte breit. „Ich habe Sie gehört, aber ich war gerade am Telefon.“

Sie wich zurück, ohne mich aus den Augen zu lassen, und winkte mir mit ihren rundlichen Händen zu, ihr zu folgen.

„Kommen Sie, bitte kommen Sie herein. Legen Sie den Mantel ab, es ist immer sehr warm bei mir. Machen Sie es sich hier drin gemütlich, ich komme gleich.“

Das Zimmer war sehr schmal, vom Flur nur durch einen Vorhang getrennt. Die hohen Wände des Raumes verloren sich oben im Dunkel, überfüllt mit Bücherregalen, gerahmten Tuschzeichnungen und kleinen Ölbildern. Auf dem runden Tisch brannten mehrere Kerzen.

Zögernd setzte ich mich auf einen der hochlehnigen, harten Stühle und fühlte unerwartet heftige Reue. Ich hätte nie herkommen sollen. Das wissenschaftliche Experiment war nur eine klägliche Ausrede gewesen; ich war neugierig, was meine Zukunft betraf, und nun fühlte ich mich lächerlich. Wie konnte es dazu kommen, dass ich bereit war, mich einer fremden Frau auszuliefern?

„Wie geht es Sabine?“

Ich wandte mich in die Richtung, aus der die Stimme kam.

„Gut, hoffe ich. Ich kenne sie nicht sehr gut.“ Im Flurspiegel sah ich, dass sie im Badezimmer stand und sich mit Parfüm bespritzte. „Wir haben uns vor drei Wochen auf einem Psychotherapie-Seminar kennengelernt.“

Sie setzte sich mir gegenüber, lächelte immer noch und schien mich aus den schmalen Spalten, in denen ihre Augenfarbe unsichtbar blieb, aufmerksam zu beobachten.

„Ich mache Konsultationen nur bei Kunden, die mir empfohlen worden sind. Ich kenne Sabine schon sehr lange, sie kommt häufig zu mir. Wenn sie jemanden schickt, weiß ich, dass er in Ordnung ist.“ Sie öffnete einen kleinen Holzkasten und nahm mehrere Kartenpäckchen heraus. „Sie fühlen sich im Augenblick nicht sehr wohl. Sie sind nicht wirklich unglücklich, denn Sie denken, Sie hätten keinen Grund dafür, aber Sie finden Ihr Leben etwas … fade.“

Ich nickte leicht. Wahrscheinlich sagte sie das den meisten Menschen, die zu ihr kamen.

Sie breitete die Karten mit der Kehrseite nach oben über dem Tisch aus.

„Hier. Ziehen Sie bitte sieben Karten.“

Sie waren größer, als ich es von Spielkarten her gewöhnt war, und stark abgegriffen.

„Nein, so einfach ist es nicht.“

Ich schreckte hoch und ließ die letzte Karte auf den Tisch fallen. Sie starrte an mir vorbei zum Fenster.

„Ihr Leben ist nicht fade. Es ist sogar in vielerlei Hinsicht interessant, Sie haben es ja erst vor Kurzem völlig umgekrempelt. Es gibt da bloß einige Dinge, die Sie quälen und nicht in Ruhe lassen. Und Sie sind jemand, der seine innere Ruhe über alles schätzt.“

„Stimmt“, sagte ich widerwillig.

Sie senkte den Kopf und drehte mit ihren dicken, blassen Fingern die Karten um. Ich merkte, dass ich mich gleichzeitig mit ihr vorgebeugt hatte, und lehnte mich wieder zurück. Gestalten in farbenfrohen Kostümen, Tiere und Gegenstände waren auf dunklem Hintergrund gezeichnet.

„Sie haben ein Kind, nicht wahr?“

„Eine Tochter.“

„Sie wohnt nicht mehr zu Hause, oder? Mir scheint, sie lebt sogar sehr weit weg, sie hat das Land verlassen.“

„Elisabeth studiert in Frankreich.“

„Ihre Mutter lebt noch, scheint mir, aber Ihr Vater ist tot. Zumindest sehe ich eine Frau in Ihrer Nähe, die um einiges älter ist als Sie. Und Ihr Vater ist schon seit einigen Jahren nicht mehr da, aber er fehlt Ihnen sehr. Das wird auch so bleiben.“ Sie seufzte leise. „Gewisse Wunden heilen nie.“

Entgegen ihrem Rat hatte ich den Mantel anbehalten und merkte, dass mir heiß wurde. Rasch befreite ich meine Arme aus den Ärmeln und nahm den Schal ab. Ich entschied, wortkarger zu werden, weniger zu sagen, auf keinen Fall durfte ich zu viel von mir verraten.

Sie hob den Kopf und sah wieder an mir vorbei. Wenn sie nicht lächelte, wurde ihre Augenfarbe sichtbar, ein helles, durchsichtiges Grün.

„Sie wohnen mit Ihrem Mann unter einem Dach, aber Sie leben nicht mehr mit ihm zusammen. Sie haben kein Vertrauen zu ihm“, fügte sie hinzu, mit leicht gerunzelter Stirn. Sie studierte nun konzentriert mein Gesicht. „Sie möchten sich ganz von ihm trennen.“

Ich senkte den Blick auf die Karten.

„Eine Frau steht zwischen Ihrem Mann und Ihnen. Eine blonde Frau, noch recht jung.“

Im flackernden Kerzenlicht merkte sie vielleicht nicht, wie ich rot wurde.

„Sie ist zwar nicht mehr da, aber Sie können sie nicht vergessen. Sie haben sie sehr geliebt.“

Ich schwieg und hielt den Blick hartnäckig gesenkt. Eine der Karten ließ eine weibliche Silhouette erahnen, die beide Arme über dem Kopf ausgestreckt hielt, und für einen Augenblick sah ich Christine vor mir, wie sie ihren Pullover auszog, ihn aufs Bett warf und ihr Haar schüttelte.

„Sie wird nicht zurückkommen.“ Ihre Stimme klang unerwartet leiser und sanfter.

„Ich weiß.“

Ich zwang mich, sie anzusehen, aber sie betrachtete bereits wieder die Karten, mit gehobenen Augenbrauen, als könnte sie kaum glauben, was sie sah.

„Ihr Mann ist unausgeglichen und unzufrieden, aber Sie sind nur zum Teil dafür verantwortlich. Die blonde Frau hat die Entfremdung zwischen Ihnen beiden nur beschleunigt, Sie dürfen sich also keine Vorwürfe machen.“

Ich öffnete den Mund, aber sie sprach weiter: „Sie werden auf eine überraschende Weise von ihm befreit werden. Er wird ganz aus Ihrem Leben verschwinden und Sie werden mit Ihrer Mutter allein im Haus bleiben. Ich sehe, dass Sie sehr an Ihrem Haus hängen.“

Ich wischte meine feuchten Handflächen an den Hosen ab. Sie lächelte wieder, aber ihr Gesicht verformte sich diesmal weniger; es war ein kleines, zärtliches Lächeln, wie wenn man ein Kleinkind tröstet.

„Sie werden nicht für immer allein bleiben. Sie werden überraschend eine andere Frau kennenlernen, in etwa drei, vier Jahren, mit der sie lange Zeit glücklich sein werden.“

Sie sah wieder auf die Karten und schob sie ein wenig hin und her, als würde sie nachdenken.

„Bald werden Sie Ihrer Vergangenheit begegnen. Sie werden vieles in Frage stellen, Erinnerungen werden Sie aufwühlen.“ Sie trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, während sie offensichtlich nach den richtigen Worten suchte. „Ihre Vergangenheit wird Sie ganz durcheinanderbringen, ich weiß nur nicht genau, wie.“ Sie hielt für einen Augenblick inne. „Beruflich werden Sie auch vorankommen, aber nicht sofort. Ich sehe Sie auf einem Kongress vor vielen Menschen sprechen. Und Sie werden ein Buch schreiben. Über Ihr Fachgebiet, nehme ich an. Das Buch sieht aus, als ob es ein Fachbuch wäre.“

Sie sammelte die Karten auf, legte den Stapel beiseite und nahm ein neues Päckchen aus dem Holzkasten. Mit geübten und leichten Handbewegungen, gleich einer Pokerspielerin, mischte sie die Karten und schob sie mir über den Tisch zu.

„Ziehen Sie bitte sieben Karten.“

Diese Karten hatten einen hellen Hintergrund und die Farben waren gedämpfter. Sie betrachtete sie lange schweigend, bis mir unbehaglich wurde.

„Können Sie mir noch mehr über mein Buch sagen?“, fragte ich und räusperte mich gleich darauf, etwas beschämt. Ich hatte mit einer kläglich dünnen, ängstlichen Stimme gesprochen.

Sie hob den Kopf und sah wieder an mir vorbei zum Fenster. Sie hatte einen undefinierbaren Gesichtsausdruck, der sie plötzlich verjüngte. Trotz ihres beeindruckenden Körperumfangs konnte sie nicht älter sein als ich, höchstens fünfundvierzig.

„Ich muss Sie warnen. Es geschehen Dinge um Sie herum … Sie sind nicht direkt beteiligt, aber ich sehe sehr viel Gewalt. Viel Leiden, Blut und Tod. Sie müssen sehr auf sich aufpassen, denn Sie werden hineingezogen werden in …“ Ihre glatte, breite Stirn furchte sich und sie kniff die Augen zusammen, als blickte sie plötzlich in grelles Licht. „Sie sind nicht direkt beteiligt, aber die Gewalt wird Ihnen sehr nahe kommen. Sie könnten mitschuldig werden, wenn Sie nicht rechtzeitig Abstand wahren. Ich weiß nicht, woher all diese Wut und Gewalt kommen, aber ich sehe sehr viel Leid. Körperliches und seelisches Leid.“

Sie sprach wieder lange nicht und ich wurde ungeduldig. Ich konnte mir nicht vorstellen, was sie meinte; blutige Gewalt kannte ich nur über den Fernsehschirm. Vielleicht sprach sie über einen meiner künftigen Patienten.

„Ich kann wohl nichts dagegen tun, wenn ich nicht direkt betroffen bin. Könnten Sie mir mehr zu dem Buch sagen?“

Sie blinzelte, löste sich wie zögernd aus ihrer starren Haltung und sah wieder auf die Karten.

„Sie werden lange an dem Buch schreiben und es wird schwieriger werden, als Sie denken. Aber der Erfolg wird Sie überraschen, auch Ihre Verleger. Sie werden dann noch mehrere Werke schreiben, allerdings in Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Sie werden weniger arbeiten als bisher, aus verschiedenen Gründen. Und ich sehe eine lange, interessante Reise im Sommer mit einer älteren Dame. Es ist Ihre Mutter, glaube ich.“

Sie sammelte die Karten auf. „Haben Sie noch Fragen?“

Werde ich meiner Tochter wieder näher kommen, werde ich gesund bleiben, werde ich wirklich wieder jemanden lieben können, werde ich ein schönes Leben haben …

Ich sah die Frau an; sie wirkte ohne Übergang erschöpft, hatte Ringe unter den Augen und ihre Mundwinkel hingen etwas herab.

„Nein, ich danke Ihnen.“

Ich nahm einhundert Euro aus meinem Geldbeutel.

„Sabine hat mir gesagt, dass dies Ihr Tarif ist.“

Stumm nickte sie und erhob sich gleichzeitig mit mir. Sie legte die Hand auf meinen Arm.

„Nehmen Sie es sich zu Herzen, was ich Ihnen gesagt habe. Auch wenn Sie an der Gewalt nicht direkt beteiligt sind, werden Sie nicht unberührt bleiben. Jede Gewalttat in unserer Nähe verändert etwas in uns, verletzt uns auf diese oder jene Weise. Passen Sie auf sich auf.“

2.

Meine Mutter schlief im Ohrensessel, als ich nach Hause kam. Sie hielt die dunkle Brille mit beiden Händen auf ihrem Schoß und lächelte halb im Schlaf. Sie war in ihrer Jugend eine eher farblose, unauffällige Frau gewesen, aber im Alter hatte sich ihr Gesicht gewandelt; es war so zierlich und fein geschnitten, dass ich jedes Mal erstaunt war, wenn ich es ungestört betrachten konnte. Niemand hatte mir gesagt, dass Frauen mit dem Alter auch schöner werden konnten.

Ich beugte mich zu Lissie, die in ihrem Korb neben dem Sessel lag, und kraulte sie hinter den Ohren. Der Hund wedelte nachlässig mit dem Schwanz. Meine Mutter bewegte sich, schlug die Augen auf und ich sagte rasch: „Ich bin es, ich bin gerade nach Hause gekommen.“

Sie setzte sofort ihre Brille auf. Seitdem sie blind geworden war, wollte sie nicht, dass jemand ihre Augen sah.

„Martin hat wieder alle Lichter brennen lassen.“ Ich machte die Stehlampe aus. „Ist er zu dieser Geburtstagsfeier gegangen?“

Meine Mutter hob ihr Gesicht nach oben, als würde sie auf etwas Unausgesprochenes in meinen Worten lauern.

„Ja. Wolltest du nicht auch hingehen?“

„Nein, bestimmt nicht. Ich habe seine Freunde nie gemocht.“

Ich sprach in einem abweisenden, resoluten Ton. Ich konnte nichts dagegen tun, dass meine Mutter sich für die Entfremdung zwischen Martin und mir mitverantwortlich fühlte, aber sie durfte nicht mehr auf eine Rettung unserer Beziehung hoffen.

„Du kommst spät, Sophie.“

Ich streckte mich auf dem Sofa aus und schleuderte meine Schuhe weit weg von mir. Leicht fühlte ich mich und übermütig, wie schon lange nicht mehr.

„Ich habe es doch getan. Ich bin zu der Wahrsagerin gegangen.“

Meine Mutter führte erschrocken eine Hand an ihre Wange.

„Hat sie dir etwas über Elisabeth gesagt?“

„Nein. Ich wollte kein Risiko eingehen und habe Fragen nur über mich gestellt.“ Ich lachte verlegen. „Ich werde doch ein Buch zustande bringen, sogar mehrere. Und wir werden zusammen eine Reise machen.“

„Das tun wir immer im Frühling.“

„Diesmal wird es eine lange Reise werden. Vielleicht machen wir zusammen Sommerurlaub.“

„Das auf keinen Fall. Du brauchst deinen Urlaub für dich.“

„Gegen das Schicksal sind wir machtlos, Mama.“

Meine Mutter lachte nicht. Ihr Profil wirkte sorgenvoll und traurig.

Als ich in die Küche ging, um das Essen zuzubereiten, folgte sie mir mit ihrem lautlosen, leicht zögernden Gang. Die Art, wie sie die Füße voreinander setzte, vermittelte den Eindruck, als tasteten diese einen unsicher schwankenden Boden ab. Ihre Hände bewegten sich jedoch energisch und rasch, während sie die Teller auf den Tisch stellte und das Besteck aus den Schubladen nahm.

Martin hatte weder die Spülmaschine ausgeräumt noch das Altglas weggebracht. Mein Herz schlug schneller und ich fühlte, dass mein Gesicht heiß wurde. Gleich darauf entschied ich, dass ich an diesem Abend keinen Gedanken mehr auf ihn verschwenden würde. Ich würde nicht einen der kleinen, mahnenden Zettel auf seine Schlafzimmertür kleben, was zwangsläufig zu einer Diskussion am nächsten Morgen führen musste. Er würde sicher überrascht sein, aber sehr bald würde er sich etwas anderes ausdenken, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

„Was hat sie noch gesagt?“, fragte meine Mutter.

Ich sah verstört von meinem Teller hoch.

„Du meinst die Wahrsagerin?“

„Nein, eigentlich will ich es nicht wissen.“ Sie legte ihr Besteck nieder. „Es ist schon schlimm, dass es Menschen mit ihrer Begabung gibt. Sie verführen einen dazu, das eigene Leben im Voraus zu leben.“

„Hast du auch schon einmal …?“

Meine Mutter stand auf.

„Ich habe Rückenschmerzen. Ich lege mich auf das Sofa und höre etwas Musik, wenn es dich nicht stört.“

Nachdem ich Lissie zu essen gegeben hatte, setzte ich mich mit der Zeitung in den Sessel. Ich bemühte mich, die Seiten lautlos zu wenden, auch wenn ich an dem strengen, abweisenden Gesicht meiner Mutter sah, dass sie die Musik nicht wirklich wahrnahm. Die Falte in ihrer Stirnmitte hatte sich vertieft und ihre Finger zuckten leicht, wie immer, wenn sie angestrengt nachdachte.

Ich hatte bereits mehrere Zeilen des Artikels gelesen, bevor mir ihr Sinn bewusst wurde. Ein Mann war in seiner Wohnung ermordet aufgefunden worden. Er war an den Händen und Füßen mit einer Wäscheleine gefesselt und völlig entkleidet gewesen. Er war bereits seit mehreren Tagen tot gewesen, als er von seiner Frau und den Kindern entdeckt wurde, die vom Urlaub nach Hause kamen.

Sein Körper sei von Wunden und Stichen übersät gewesen, sein Tod müsse lang und qualvoll gewesen sein, vermutete der Journalist, der im selben Haus wohnte und somit das Glück gehabt hatte, noch vor der Polizei am Ort zu sein.

Ich sah über die Zeitung hinweg auf meine Mutter. Der Mord war in der Straße neben dem alten Botanischen Garten passiert, in dem wir manchmal sonntags mit Lissie spazieren gingen. Die Musik hatte ihre Wirkung getan und sie schien sich entspannt zu haben; ihre Mundwinkel hatten sich fast unmerklich gehoben, wie in der Erwartung eines Lächelns.

Ich faltete die Zeitung zusammen. So viel zur Gewalt in meiner Nähe. Vielleicht hätte ich auf meine Mutter hören und nicht zu der Wahrsagerin gehen sollen. Die Zukunft zu kennen bedeutete offensichtlich nicht, dass man sich weniger ohnmächtig, dem Schicksal, das einen gleichgültig hin und her stieß, weniger ausgeliefert fühlte. Man tastete sich weiterhin mühsam im Leben voran, wie in einem schlecht beleuchteten, verwinkelten Gang, und duckte sich nun vor jeder Biegung, jeder Ecke, voller Erwartung oder Furcht vor dem, was dahinter wartete. Denn was geschehen musste, würde zwangsläufig geschehen.

Meine Mutter hörte sich die Oper von Puccini bis zum Ende an. Die Stille im Raum erinnerte sie an meine Anwesenheit. Sie wandte das Gesicht in meine Richtung, ohne sich vom Sofa zu erheben.

„Meinst du, wir können heute Abend bei Elisabeth anrufen?“

„Sie hat mich gebeten, nicht nach elf Uhr abends zu telefonieren. Ihre Mitbewohnerin steht morgens um sechs auf, weil sie am anderen Ende von Paris arbeitet. Wenn du willst, werden wir es morgen früh versuchen.“

Meine Mutter setzte sich auf und rückte ihre Brille zurecht.

„Ist es schon so spät?“

Martin mochte keine Partys, größere Menschenansammlungen gingen ihm auf die Nerven und es war mehr als wahrscheinlich, dass er noch vor Mitternacht nach Hause kommen würde.

Meine Mutter faltete die Wolldecke zusammen, mit der sie ihre Beine bedeckt hatte, und schaltete die Stereoanlage aus. Ihre konzentrierten Bewegungen waren, ohne wirklich hastig zu sein, etwas weniger präzise als sonst. Ich schloss die Haustür ab und schaltete überall im Erdgeschoss das Licht aus.

Als ich im Dunkeln meiner Mutter und Lissie auf der Treppe folgte, stolperte ich über einen Spielzeugknochen des Hundes.

„Bist du hingefallen?“, fragte meine Mutter.

„Nein.“

Ich lief wieder hinunter ins Wohnzimmer und warf den Knochen in Lissies Korb. Ein Wagen hielt vor dem Haus. Der Motor verstummte abrupt und gleich darauf wurde die Tür zugeschlagen.

Für eine Flucht war es zu spät, ich blieb mitten im Wohnzimmer stehen und horchte. Die Geräusche auf einer nächtlichen Straße klingen immer eigentümlich scharf und dramatisch; die näher kommenden Schritte waren schwer und langsam, das Gartentor knirschte schrill, wie niemals am Tag. Jemand blieb vor der Haustür stehen, lange, so kam es mir vor, und in tiefer Stille, als wollte er seine Anwesenheit vergessen machen. Dann hörte ich, wie die Klappe des Briefkastens zuschlug, und die Schritte entfernten sich. Das Gartentor fiel wieder ins Schloss. Ich atmete auf und erinnerte mich, dass ich Fred, unseren Nachbarn, gebeten hatte, mir den Italien-Reiseführer seines Vaters zu leihen. Er hatte versprochen, nach dem Abendessen bei seinen Eltern mir das Buch in den Briefkasten zu werfen.

Ich legte eine Hand auf meinen verspannten, harten Nacken. Ich konnte über mich selbst nicht einmal mehr lachen. Hatte es so weit kommen müssen, dass ich Angst hatte, Martin zu begegnen?

Ich wusste, dass ich mich mit Lesen wach halten würde, bis ich seine Schritte auf der Treppe hörte. Dann würde ich die Lampe ausknipsen und warten, bis er auf dem Weg vom Bad zu seinem Zimmer vor meiner Tür stehen bleiben würde. Er kam niemals herein, er würde es nicht wagen. Aber er wusste, dass es dieses allabendliche Ritual war, das mich nicht schlafen ließ.

Die Wahrsagerin hatte recht; mein Leben wurde eintönig und fade. Es beschränkte sich zusehends auf den engen Raum, der Martin umgab. Obwohl ich ihn immer weniger sah, beherrschte er meine Gedanken.

Wir stritten uns fast nicht mehr, aber unser Zerwürfnis lastete wie der Geruch einer chronischen, stumm ertragenen Krankheit auf dem Haus, auf meiner Mutter und sogar auf dem Hund.

War es nun jedes Mal Absicht oder hin und wieder auch Nachlässigkeit, dass er Möbelstücke im Haus umgestellt hatte, ohne meine Mutter darauf hinzuweisen, sodass sie darüber stolperte und sich verletzte? War es nur Vergesslichkeit, dass er den Hund einen ganzen Tag lang ohne Wassernapf und Decke im Keller eingesperrt hatte?

Ich hatte es aufgegeben, ihm Vorwürfe zu machen. Ich beobachtete ihn unablässig, wie einen Fremden, mit dem man spät nachts ein leeres Zugabteil teilt, wachsam und voller Misstrauen.

Unsere Meinungsverschiedenheiten über die Teilung der Haushaltspflichten und der laufenden Kosten für das Haus trugen wir nun in leicht ironischen Diskussionen aus, aber die Ruhe war oberflächlich und falsch. Morgens wachte ich mit schmerzenden Kiefern auf, weil ich im Schlaf krampfhaft die Zähne zusammenbiss. Jeden Tag dachte ich mehrmals reuevoll an meinen Vater, der mich eindringlich davor gewarnt hatte, mit Martin eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Hatte er schon damals in dem liebenswerten, bemüht höflichen und eine Spur zu leutseligen jungen Mann den Martin von heute gesehen?

Die unzähligen Probleme, die er mir im Alltag in den Weg stellte, waren kleine, kunstvoll versteckte Fallen, die mir jedes Vorankommen unmöglich machten. Alles, was um mich herum geschah, wies auf ihn hin, führte mich zu ihm zurück; ich drehte mich wie willenlos, seelenlos im Kreis, den er vorgezeichnet hatte.

Ich erinnerte mich nicht mehr, wann uns beiden bewusst wurde, dass wir einander nicht mehr ertrugen. Sicherlich lange bevor ich gegen Martins Willen durchgesetzt hatte, dass meine Mutter bei uns einzog, als sie völlig erblindet war. Und auf alle Fälle lange bevor er entdeckt hatte, dass ich ihn mit Christine betrog.

„Betrug“ war das Wort, das er benutzte, obwohl wir uns seit Langem nicht mehr gegenseitig in unseren getrennten Schlafzimmern besucht hatten und wir nur noch miteinander sprachen, um uns zu streiten.

Es war auch das einzige Mal, dass er die Beherrschung verloren und mich angeschrien hatte. „Natürlich ist es schlimmer, dass du mich mit einer Frau betrügst! Es ist, als hätte ich dich nie gekannt!“

Ich hätte ihm antworten können, dass ich mich selbst nicht gekannt hatte, dass ich jahrelang vor mir selbst geflohen war, aber dies hätte ihn nur in seiner bitteren Überzeugung verfestigt, dass ich ihn benutzt hatte.

Stattdessen erwiderte ich, dass unsere Beziehung längst nicht mehr funktioniert hatte, als ich Christine begegnet war, und dass er sich selbst bereits anderweitig getröstet hatte, was ich ihm meinerseits nie übel genommen hatte.

Meine Weigerung, die Stimme zu heben, meine Unnahbarkeit und Kälte brachten ihn in Rage, aber er passte sich an und machte mir keine Szenen mehr. Stattdessen wurde er gehässig und hinterhältig; er begann, Charakterzüge zu zeigen, die ich vorher nie an ihm bemerkt hatte.

An jenem Abend kam er kurz vor Mitternacht nach Hause. Ich wollte das erste Kapitel des Reiseführers zu Ende lesen und ließ das Licht brennen. Er stand etwas länger vor der Tür als sonst, aber er kam wieder nicht herein.

3.

Fünf Tage, nachdem ich bei der Wahrsagerin gewesen war, wurde ich am Abend lange in meiner Praxis aufgehalten. Mein letzter Patient hatte über eine halbe Stunde Verspätung, aber ich war nicht ungeduldig wie sonst, wenn ich warten musste.

Heute könnte ich daraus schließen, dass ich eine Vorahnung hatte, dass ich wusste, wie diese Aneinanderreihung von gleichförmigen Tagen, die mein Leben geworden war, aufgestört werden würde. Aber ich erinnerte mich, dass ich bloß müde und zugleich entspannt war und bewusst der Uhr den Rücken zugekehrt hatte, um die Stille zu genießen. Draußen vor den Fenstern war es dunkel und der frisch gefallene Schnee hatte alle Geräusche von der Straße ausgelöscht.

Ich hatte nur die Schreibtischlampe brennen lassen und sah mich selbst in der Fensterscheibe im Sessel sitzen, hinter meinem Rücken das Bücherregal und das Sofa. Das Gebäude war um diese Stunde leer und ich stellte mir vor, dass auch die Straßen ausgestorben waren und meine Lichtinsel das einzige Lebenszeichen in der ganzen Stadt war.

Vor vielen Jahren war es mir einmal passiert, dass ich auf dem Sofa übernachtet hatte. Mein Wagen war so zugeschneit gewesen, dass ich ihn nicht freibekommen konnte. Dann waren die Winter milder geworden und ich hatte keine Ausrede mehr, um nicht nach Hause zu gehen.

Ich nahm meine Brille ab und rieb mir die Augen. Wenn mein Wagen zugeschneit wäre, müsste ich eben zu Fuß nach Hause gehen. Die Vorstellung, meine Mutter und den Hund längere Zeit allein mit Martin im Haus zu wissen, berührte mich unangenehm, weckte mich aus meiner Träumerei auf, als hätte mir jemand mit spitzem Finger auf die Schulter getippt. Das Leben war eben komplizierter als früher; in jenem harten Winter hatte meine Mutter noch in ihrer eigenen Wohnung gelebt, denn die beidäugige Makula-Degeneration hatte ihr noch nicht völlig die Sehkraft geraubt.

An der Tür klopfte es kurz und hart und bevor ich antworten konnte, trat eine dunkelhaarige Frau herein.

Als ich die Brille hastig wieder aufsetzen wollte, fiel sie auf die Schreibtischplatte. Ich griff nach ihr, ließ sie fast wieder fallen, fühlte, wie ich rot wurde, erwiderte den Gruß der Frau und hob den Kopf.

Sie stand dicht vor dem Schreibtisch und knöpfte ihren Mantel auf.

„Der Verkehr ist zusammengebrochen.“