14,99 €

Mehr erfahren.

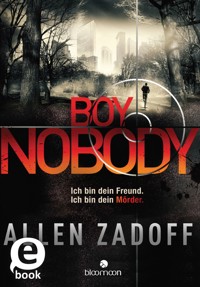

- Herausgeber: bloomoon

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Unangenehme Fragen verfolgen Zach alias BOY NOBODY seit seinem letzten tödlichen Auftrag als Undercover-Agent. Wer ist er eigentlich ohne seinen Auftraggeber, das ominöse "Programm"? Warum fühlt er sich seit seinem letzten Mord so schlecht? Warum fühlt er überhaupt etwas? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihm nicht. Das "Programm" schickt ihn in ein rechtsradikales Trainingscamp, dessen paranoiden Anführer er liquidieren soll. Eine scheinbar ganz normale Mission für Zach. Doch dieser Auftrag zieht ungeahnte Konsequenzen nach sich...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Allen Zadoff

Fearless

Ich bin dein Freund. Ich bin dein Verräter.

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Petra Post und Andrea von Struve

Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe

bloomoon, München 2014

Copyright © 2014 by Allen Zadoff

Titel der Originalausgabe: I am the Mission

Die Originalausgabe erscheint 2014 bei Little, Brown and Company, a division of Hachette Book Group, Inc., New York.

This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, USA. All rights reserved.

© 2014 bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Text: Allen Zadoff

Übersetzung: Petra Post und Andrea von Struve

Umschlaggestaltung: Grafisches Atelier arsEdition unter Verwendung des Originalcovers von Tom Sanderson mit Bildmaterial von © Stephen Mulcahey/Arcangel Images und © the-parish.com

Cover © 2014Hachette Book Group, Inc.

Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH

ISBN eBook 978-3-8458-0392-0

ISBN Printausgabe 978-3-8458-0006-6

www.bloomoon-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Ich stehe auf einem Felsen hoch über dem See.

Er taucht in einem Traum auf, der mir total real vorkommt.

Soldaten.

Nach ein paar Hundert Metern kommen wir zu einer Lichtung.

Im Tal unter uns dämmert bereits der Morgen.

Auf Vaters Anweisung steuere ich den Hubschrauber genau nach Osten.

Vater bleibt zurück, während mich der Mann eine Treppe hinunter ins Krankenhaus führt.

Ich warte im angrenzenden Behandlungszimmer auf die Ergebnisse.

Sie lassen mich allein, damit ich frische Sachen anziehen kann.

Ich schlage mir den Bauch voll. Ich muss genügend Kalorien zu mir nehmen, um die Anstrengungen der nächsten zwölf Stunden zu überstehen.

Das Gemeindezentrum von Penacook liegt etwa eine halbe Stunde von Manchester entfernt.

Am Eingang durchsucht mich ein Mädchen aus Moores Sicherheitsteam.

Ich sehe meinen Vater vor mir.

Die Erinnerung gibt mich wieder frei.

Es ist Lee.

Zehn Bewerber wurden ausgewählt.

Moore steht im Scheinwerferlicht eines Geländewagens hinter dem Gemeindezentrum.

»Was will der denn hier?« , höre ich ein Mädchen fragen.

Wir fahren eine gewundene Passstraße hinauf.

»Zockst du gern?«, fragt Lee.

Kalkuliertes Risiko.

Der Mond ist hinter den Wolken verschwunden.

Ich nutze die Informationen aus dem Computerspiel, um mich im Dunkeln zu orientieren.

Sie bewegt sich fast geräuschlos.

Es sind noch ein paar Stunden bis Sonnenaufgang, als ich am Camp eintreffe.

Aber ich kann nicht schlafen.

Zunächst höre ich nur einen einzelnen Schuss.

Lee wartet schon auf mich.

Aber Moore ist nie allein.

Vor der Ausfahrt des Camps stehen mehrere weiße Minivans.

Die Vans fahren in verschiedene Richtungen davon.

Die anderen schlafen den Nachmittag über.

Die Straße ist vollkommen verlassen.

Nachts wird das Gelände von einem Wachmann kontrolliert.

Wir sind jetzt eine Etage tiefer.

Eine halbe Stunde später steigen wir in den Van und fahren zum Camp zurück.

Im Camp brennt es.

In einiger Entfernung höre ich Musik und Lachen.

Ich schließe die Augen, aber ich schlafe nicht, sondern hänge meinen Gedanken nach.

Als Erstes sehe ich Moore.

»Du hast das große Los gezogen«, sagt Francisco.

An der Straßensperre stehen zwei bewaffnete Jungen.

Unauffällig checke ich die Umgebung.

Dann geht alles sehr schnell.

Die Shopping-Mall.

Ich gehe zu Best Buy.

Ich sage ihm, dass er den Zug nach Exeter nehmen soll.

Howard wartet bereits vor dem Bahnhof von Exeter.

Ich buche eine Suite im Holiday Inn.

Ich lasse den Silverado im Parkhaus am Flughafen stehen.

Als ich auf das Camp zufahre, geht gerade die Sonne auf.

Ich stelle den Accord ab und folge ein paar Camp-Bewohnern, die zum Frühstück ins Haupthaus gehen.

Alle drängen aus dem Speisesaal.

Ich bewege mich zielsicher, gebe mich selbstbewusst und entschlossen.

Er ist hier.

Wir machen einen kurzen Abstecher in Franciscos Zimmer.

Francisco führt mich tiefer in den Wald hinein.

»Ich heiße Francisco Gonzales«, sagt er.

Als ich sicher bin, dass Francisco tot ist, schleife ich ihn tiefer ins Unterholz.

Ich trete aus dem Wald.

Ich betrete das Haupthaus.

Er ist nicht allein.

Ich nutze die allgemeine Aufregung und stehle mich heimlich aus dem Haus.

Ich fahre durch den Regen.

Ich rechne damit, dass niemand öffnet.

Als ich die Augen öffne, weiß ich nicht, wo ich bin.

Mit dem Wodka aus der Minibar sterilisiert Howard meine Wunden.

Es ist so leise, dass ich die Ohren spitzen muss.

Mike begleitet mich nach unten ins Parkhaus.

Quer über der Straße liegt ein Baumstamm, hinter dem eine Handvoll Jungen Wache halten.

Wir nähern uns dem Camp.

Ich erwache in einem fensterlosen Raum mit nackten Betonwänden.

Mein Vater saß auf einem Stuhl im Wohnzimmer.

»Daniel.«

Das Camp ist so leer wie eine Geisterstadt.

Ich stehle mich in Franciscos Zimmer.

Zum ersten Mal stehen die Türen der Montagehalle weit offen.

Ich schalte die Spielkonsole in meinem Zimmer ein.

Es war als Symbol der Stärke gedacht.

Nach Boston geht es immer geradeaus.

Auf dem Platz vor dem Gebäude sind die Sicherheitskräfte in heller Aufregung.

Ich folge dem Gang bis ins Tiefgeschoss.

Ich hechte die Treppe hinauf , durch eine leere Küche und dann einen Gang entlang.

Die Aussichtsplattform.

»Willkommen an Bord«, sagt er.

Ich verbinde meine blutenden Hände mit einem Mullverband.

Auf dem Parkplatz des Supermarkts wartet der Infiniti auf mich.

An der Hotelrezeption erfahre ich, dass Howard nicht ausgecheckt hat.

Danksagung

Allen Zadoff

Ich stehe auf einem Felsen hoch über dem See.

Das Wasser unter mir ist smaragdgrün. Die Wellen schlagen sanft ans Ufer. Es ist ein warmer Sommerabend, aber im Schatten der Bäume ist das Wasser bestimmt kalt.

Kalt und tief.

Eigentlich dürfen wir nicht im See baden, schon gar nicht auf die Felsen klettern, um von dort aus reinzuspringen. Die Betreuer halten das für zu gefährlich und sie haben recht. Wenn man im falschen Winkel abspringt und zu nah am Ufer landet, kann man sich an den Steinen ganz schön verletzen.

Man kann sich sogar das Genick brechen. Deshalb ist es streng verboten.

Aber das ist mir egal.

Ich bin seit drei Tagen in einem Ferienlager im Süden von Vermont, nicht weit von der Grenze zu New Hampshire. Es ist ein Sportcamp für Jungen und ich arbeite hier als Hilfsbetreuer. Zumindest glauben die anderen das. Niemand kennt meine wahre Identität.

Niemand weiß, dass sich mitten unter ihnen ein Soldat befindet.

Ich schaue aufs Wasser hinunter.

Es ist gefährlich, von hier oben hineinzuspringen. Sagen die anderen jedenfalls. Und deshalb trauen sich die meisten nicht.

Ich schon.

Ich springe. Fliege durch die Luft. Ein prickelndes Gefühl.

Dann falle ich in die Tiefe, immer schneller, bis ich kopfüber ins Wasser eintauche. Mein Winkel ist perfekt. Ich schieße durchs Wasser wie ein Pfeil, paddle mit den Füßen, um tiefer nach unten zu kommen. Der schwarze Boden saust auf mich zu. Einen Moment lang fürchte ich, dass ich mich verschätzt habe und gleich hart auf dem steinigen Boden aufschlage.

Aber nichts passiert.

Der Widerstand des Wassers bremst mich rechtzeitig ab, sodass ich mit den Fingern nur leicht den Boden berühre.

Ich lasse mich auf den Grund sinken. Dann greife ich mir zwei schwere Steine als Gewichte, um nicht direkt wieder aufzusteigen.

Hier unten ist es still und dunkel. Keine Menschen, keine lästigen Gedanken können mich stören. Mein letzter Auftrag liegt erst eine Woche zurück, aber es kommt mir wie eine Ewigkeit vor.

Das Mädchen ist weit weg. Ich kann mich kaum noch an ihr Gesicht erinnern.

Ich bin froh darüber.

Meine Lunge brennt, der Sauerstoff ist fast verbraucht. Soll sie brennen. Der Schmerz fühlt sich gut an.

Ich habe gelernt, mit Schmerz umzugehen, ihm zu begegnen, indem ich ihn absorbiere und durch meine Nervenbahnen zirkulieren lasse, bis er sich vollständig aufgelöst hat.

Mit körperlichen Schmerzen komme ich klar. Mit seelischen Schmerzen habe ich weniger Erfahrung.

Mein Körper schreit jetzt nach Sauerstoff, aber ich ignoriere es, bleibe noch zwei Minuten länger unter Wasser.

Aktive Schmerzkontrolle. Eine gute Übung.

Dann stoße ich mich vom Boden ab und paddle kräftig mit den Füßen. Als ich aus dem Wasser auftauche, sehe ich ihn.

Er steht am Ufer und beobachtet mich.

Wieso habe ich das nicht gemerkt? Selbst unter Wasser müsste ich es spüren, wenn jemand mich so offen beobachtet.

»Ich dachte schon, du bist tot, so lange, wie du da unten warst«, sagt er.

»Das hättest du wohl gern.«

Er grinst. Ich grinse zurück.

Der Junge heißt Peter. Er ist ein Hilfsbetreuer wie ich und schläft in der Hütte neben mir. Wir haben uns gleich an meinem ersten Tag hier angefreundet. Schnell und unkompliziert.

Ich schließe schnell Freundschaften. Das gehört zu meinem Job.

Oder besser, ich tue so, als würde ich mich mit jemandem anfreunden.

»Ich hab gesehen, wie du von der Klippe gesprungen bist«, sagt Peter.

»Das nennst du ’ne Klippe?«

Ich wate ans Ufer und schüttle mir das Wasser aus den Haaren.

»Also für mich sieht das sehr nach einer Klippe aus.« Peter schaut zu dem Felsen hinauf. »Sogar nach einer verdammt gefährlichen.«

»Du findest doch alles gefährlich. Du trägst ja sogar beim Fußball einen Zahnschutz.«

»Ich häng eben an meinen Zähnen. Was ist daran verkehrt?«

»Ich häng auch an meinen Zähnen. Aber wenn’s einer gerechten Sache dient, hätte ich kein Problem damit, ein paar herzugeben.«

»Was für eine gerechte Sache denn? Wir sind hier nicht in der Army, sondern in einem bescheuerten Sportcamp.«

In der Ferne ertönt der Gong fürs Abendessen.

»Schon Essenszeit?«, frage ich.

»Deshalb hab ich dich ja gesucht. Das ist schon der zweite Gong.«

Der Gong schlägt nur drei Mal. Wer nicht pünktlich kommt, kriegt nichts. Sie versuchen hier, den Jungen ein bisschen Disziplin beizubringen, und wir Hilfsbetreuer sollen mit gutem Beispiel vorangehen.

»Na, dann mal los«, sage ich. »Ich bin am Verhungern.«

Ich hebe mein T-Shirt auf, das ich am Ufer liegen gelassen habe, und streife es mir über den Kopf.

Dann schlagen wir den Weg zum Camp ein.

Peter geht ein Stück vor mir. Er hat keine Ahnung, wie gefährlich es ist, mir den Rücken zuzukehren. Wenn ich ihn von hinten angreifen würde, hätte er nicht die geringste Chance.

»Was gibt’s denn heute zu essen?«, frage ich ihn.

Peter dreht sich um. Ich halte zwei Armlängen Abstand, biete ihm keinerlei Anlass, mir zu misstrauen.

»Donnerstag ist Fischtag. Kannst du’s nicht schon riechen?«

Ich grinse ihn an.

»Ich hab dich noch nie lachen sehen«, sagt er.

»Quatsch.«

»Doch, du grinst höchstens.«

»Was dagegen?«

»Ich mein ja nur.«

Das ist der Grund, weshalb ich anderen gegenüber lieber auf Distanz bleibe. Irgendwann fangen sie an, sich für mich zu interessieren und Fragen zu stellen. Ich sehe Peter an. Er streicht sich eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. Peter ist keine Gefahr für mich. Er will nur reden.

»Du kommst mir heute so ernst vor«, sagt er. »Ist irgendwas?«

Ich muss an meine letzte Mission denken, an die Augen eines Mädchens, die mich stumm um Gnade anflehten.

»Hast du schon mal was gemacht, was du später bereut hast?«, frage ich ihn.

Die Worte sind mir einfach so herausgerutscht.

»Mann, du stellst vielleicht Fragen.«

Peter ist sechzehn. Er ist ein ganz normaler Teenager aus einem behüteten Elternhaus, ein Elftklässler, der glaubt, er wüsste, wo’s langgeht, aber in Wirklichkeit hat er noch gar nichts erlebt.

Ich bin auch sechzehn, aber das behütete Teenagerleben habe ich schon lange hinter mir gelassen. Ich habe Menschen sterben sehen. Ich war es, der sie getötet hat.

»Schon gut. Vergiss es«, sage ich.

Er erwidert nichts. Stumm gehen wir den Waldweg entlang, der zum Camp zurückführt.

Dann sagt Peter plötzlich: »Es gibt schon was, das ich bereue. Hat mit meinem Bruder zu tun.«

»Ich wusste gar nicht, dass du einen Bruder hast.«

»Er spricht nicht mehr mit mir.«

»Hattet ihr Stress?«

»Er hat früher mal Drogen genommen. Als ich es mitgekriegt hab, habe ich’s unseren Eltern erzählt. Jetzt ist er im Internat und ich bin das Arschloch, das seinen Bruder verraten hat.«

»Vielleicht hast du ihm damit das Leben gerettet.«

»Kann sein. Könnte aber genauso gut nur ’ne Phase gewesen sein. Dann hätte ich sein Leben zerstört, statt es zu retten.«

»Ich finde, du hast das Richtige getan.«

»Das hat unser Schulpsychologe auch gesagt. Aber ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wenn ich wirklich auf seiner Seite gewesen wäre, hätte ich den Mund gehalten.«

Ich sehe Peter an. Er wirkt aufrichtig und völlig arglos. Er will mich weder austricksen noch sich bei mir einschleimen. Er erzählt mir einfach etwas, das sich Freunde eben erzählen.

»Und was ist mit dir?«, fragt Peter. »Gibt’s was, das du bereust?«

Ich habe zwar mit dem Thema angefangen, aber ich kann seine Frage unmöglich beantworten. Es ist mir strikt verboten, irgendwelche Details über meinen Job preiszugeben.

Ich führe ein geheimes Leben. Niemand weiß, was ich in Wirklichkeit mache.

»Ja, schon. Hat mit einem Mädchen zu tun«, sage ich schließlich.

»Ist sie scharf?«

Ich lächle. »Klar.«

»Warst du mit ihr im Bett?«

»Darüber möchte ich nicht reden.«

Peter ist eine Armlänge von mir entfernt. Auf Angriffsdistanz.

»Ich wundere mich nur, was es da zu bereuen gibt«, sagt er.

Der Essensgong ertönt zum dritten Mal.

»Alles«, antworte ich.

Er taucht in einem Traum auf, der mir total real vorkommt.

Mein Vater.

Ich bin zwölf Jahre alt. Noch hat das Programm mein Leben nicht auf den Kopf gestellt. Mein Vater steht neben mir, ich spüre seinen warmen Arm auf meiner Schulter.

Wenn ich wach bin, denke ich nie an den Tod meines Vaters. Ich habe die Trauer tief in mir eingeschlossen, damit sie mich nicht von meinem Job ablenken kann. Aber wenn ich schlafe, kommen die Erinnerungen zurück und ich spüre wieder den schrecklichen Schmerz.

In meinem Traum will mir mein Vater etwas Wichtiges mitteilen. Etwas, das ich unbedingt wissen muss, weil es entscheidend für mein Überleben ist.

Ich beuge mich zu ihm hinüber und er öffnet den Mund, um etwas zu sagen.

Aber statt seiner Stimme höre ich plötzlich ein ploppendes Geräusch, als würde jemand eine Cola-Dose aufreißen.

Ich kenne dieses Geräusch. Es kommt von einer Gasgranate. Ich habe das längliche Metallgehäuse mit dem Abzugsring am oberen Ende genau vor Augen. Abreißen und wegschleudern. Und nach dem Aufprall rollt die Granate auf dem Boden weiter.

Wenn ich das alles nicht nur träume, müsste gleich noch ein anderes Geräusch zu hören sein.

Und da ist es: das Zischen von ausströmendem Gas.

Beweg dich. Schnell.

Im selben Moment, als mir klar wird, dass es wirklich eine Granate ist, setzt sich mein Körper in Bewegung. Blitzschnell rolle ich mich aus dem Bett.

Ich halte mich dicht am Boden, denn Gas steigt nach oben. Es ist zwar warm heute Nacht, aber in meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass ausströmendes Gas wärmer als die Umgebungsluft ist. Es wird zur Decke aufsteigen, sich ausbreiten und dann auf den Boden zurücksinken. Ich habe also noch Zeit. Ein paar Sekunden wenigstens. Vielleicht sogar eine halbe Minute.

Aber mehr nicht.

Ich erfasse die Situation, ohne darüber nachzudenken. Ich bin dazu ausgebildet worden, mich auf meinen Instinkt zu verlassen. Ohne vorher meine Optionen durchzugehen, Vor- und Nachteile abzuwägen oder gar Strategien zu entwerfen. In manchen Situationen mag das sinnvoll sein, aber nicht in einer wie dieser hier.

Nicht, wenn es um Leben oder Tod geht.

In der Dunkelheit robbe ich an den schlafenden Jungen vorbei, zum Waschraum im hinteren Teil der Blockhütte.

Ich höre, wie das Gas ausströmt. Es ist nur eine Granate.

Das hier ist eine Zwölf-Personen-Hütte. Ich überschlage die Größe des Raums, berechne die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Gases. Überlege, um was für eine Art von Gas es sich handeln könnte. Es gibt im Prinzip nur drei Gründe für einen Gasangriff:

Einnebeln

Kampfunfähig machen

Töten

Was auch immer der Zweck dieses Angriffs ist, ich gehe davon aus, dass er mir gilt.

Nach meinem letzten Einsatz wurde ich angewiesen, in eine bestimmte Stadt zu fahren und dort in einem Hotel auf weitere Instruktionen zu warten. Das ist der übliche Ablauf. Ich erledige meinen Auftrag und warte, bis ich neue Anweisungen bekomme. So wollen es meine Auftraggeber, so will es das Programm.

Aber als ich in dieser fremden Stadt in dem leeren Hotelzimmer herumsaß, musste ich ständig an meine letzte Mission denken, an die Dinge, die ich getan hatte. Als ich es nicht mehr ausgehalten habe, bin ich raus auf die Straße gegangen und ziellos durch die Gegend gewandert. Irgendwann bin ich in einen Bus gestiegen, der mich nach Vermont gebracht hat. In einem Coffeeshop habe ich zufällig einen Aushang gelesen, der mir zu meinem Job im Sommercamp verhalf.

Ich wollte der Vergangenheit entfliehen, den quälenden Gedanken an das Mädchen. Und dem Traum mit meinem Vater, den ich immer dann träume, wenn ich auf meinen nächsten Auftrag warte.

Aber die Gedanken und die Träume sind mir gefolgt. Und anscheinend nicht nur sie.

Ich habe einen Verdacht, wer hinter dem Angriff stecken könnte, aber sicher bin ich mir nicht. Solange eine Gasgranate in dieser Hütte herumliegt, ist das aber auch erst mal nebensächlich. Hauptsache, ich komme hier lebend raus.

Fragen stellen kann ich später.

All das schießt mir in den fünfzehn Sekunden durch den Kopf, die ich brauche, um in den Waschraum zu robben. Dort taste ich mich vorsichtig an einem Abflussrohr hoch, greife am Waschbecken vorbei und bekomme den Zipfel eines Handtuchs zu fassen.

Ich feuchte das Tuch an und presse es auf Mund und Nase, um mich vor dem Gas zu schützen. So gewinne ich ein paar Sekunden Zeit.

Die Hütte hat eine Hintertür, aber die wird garantiert bewacht.

Ich rühre mich nicht, lausche.

Keine Geräusche von draußen. Das heißt, sie warten, bis das Gas wirkt.

So würde ich es auch machen. Die Hütte abdichten, den Gasbehälter durch die Tür schieben und einfach abwarten. Und dann würde ich den Job zu Ende bringen.

Aber um was für einen Job geht es hier überhaupt? Ich habe nicht vor, lange genug hierzubleiben, um es herauszufinden.

Mit dem nassen Handtuch vor dem Gesicht schleiche ich zu der Holzklappe, die in den Fußboden des Waschraums eingelassen ist. Ich gehe davon aus, dass meine Verfolger nichts von ihr wissen, denn so eine Bodenklappe gibt es nur in dieser Hütte. Offenbar stammt sie noch von einem Camp-Turnier, das vor einigen Jahren hier veranstaltet wurde – so zumindest wurde es mir erzählt. Aus diesem Grund habe ich mir diese Blockhütte auch ausgesucht. Ich öffne die Klappe und lasse mich auf den kühlen Sandboden fallen.

Ich habe keine Ahnung, was mich hier draußen im Dunkeln erwartet.

Aber ich bin für alles gewappnet.

Soldaten.

Fünf oder sechs von ihnen kann ich in der Dunkelheit erkennen, offenbar die Vorhut. Die Laserpointer ihrer Gewehre wandern über die Hüttenwände.

Ich rolle mich über den Boden, gebe für Sekunden meine Deckung preis, bis ich unter der benachbarten Hütte in Sicherheit bin.

Peters Hütte.

Ich bin ihm nichts schuldig. In den drei Tagen, die ich jetzt hier bin, habe ich mich immer im Hintergrund gehalten, war still und unauffällig, für meine Umwelt so gut wie unsichtbar. Wie eine Lampe, die man heruntergedimmt hat. Nur Peter kennt mich, oder vielmehr den Teil von mir, den er kennen darf.

Vielleicht kennt er mich sogar ein bisschen besser. Ich habe mehr geredet als sonst. Ich konnte nicht anders.

Trotzdem sollte er mir egal sein. Ich sollte lieber zur nächsten Hütte sprinten und dann zur nächsten und immer weiter, bis ich den Waldrand erreiche und fliehen kann.

Aber ich kann nicht zulassen, dass Peter dafür büßen muss, dass er sich mit mir angefreundet hat. Ich muss ihn zumindest warnen.

Es ist nur ein Soldat in der Nähe, und der zielt mit seinem Laserpointer in die entgegengesetzte Richtung. Also krieche ich unter Peters Hütte hervor und taste mich vorsichtig an der Holzwand hinauf, bis ich den unteren Rand des Fensters zu fassen bekomme. Dann ziehe ich mich hoch, klappe den Holzladen zur Seite und spähe durchs Fliegengitter.

In der Mitte des Raums liegt eine Granate. Das Zischen des ausströmenden Gases ist deutlich zu hören.

Ich hole tief Luft und zwänge mich durch das Fliegengitter.

Ich halte mich dicht am Boden, während ich mich zu Peters Bett vortaste. Ich schüttle ihn.

»Wach auf!«

Er reagiert nicht. Ich beuge mich über ihn und horche an seiner Brust. Sein Herz schlägt noch, langsam, aber gleichmäßig. Sein Atem geht flach, aber ruhig.

Der Junge neben ihm ist im selben Zustand. Und der daneben auch.

Betäubungsgas. Das also war in den Granaten.

Ich weiß jetzt, dass Peter nicht in Gefahr ist. Also springe ich aus dem Fenster nach draußen.

Das Gas ist jetzt überall.

Es quillt unter den Türen der Hütten hervor und kriecht über den Boden – fahl wie Nebel im Mondlicht.

Für Peter kann ich nichts mehr tun. Höchste Zeit, an mich selbst zu denken.

Ich laufe los.

Hinter der nächsten Hütte gehe ich in Deckung, presse mich dicht an die Holzwand, warte einen Moment, sprinte dann wieder los, hechte von Hütte zu Hütte und auf den Wald zu, der das Camp umgibt.

Als ich die letzte Hütte erreiche, sehe ich mindestens zwanzig Soldaten zwischen den Bäumen hervorkommen und langsam in meine Richtung gehen. Sie tragen Tyvek-Anzüge, Atemschutzmasken und Nachtsichtbrillen und haben Gewehre im Anschlag. Rote Lichtpunkte tanzen durch die Luft, während sie die Gegend nach mir absuchen.

Diese Typen haben nicht nur eine Profi-Ausrüstung, sondern scheinen auch top ausgebildet. Kann es sein, dass sie für das Programm arbeiten? Die Organisation hat zwar keine eigene Militäreinheit, aber jede Menge anderer Möglichkeiten und fast unbeschränkte Mittel.

Und wenn doch jemand anders hinter dem Angriff steckt? Aber wer? Ich bin bei früheren Einsätzen schon einer Menge Leute in die Quere gekommen: skrupellosen Agenten des Mossad, Mitarbeitern des chinesischen Geheimdiensts, ukrainischen Agenten. Andererseits ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass mich einer von ihnen aufgespürt hat, schon gar nicht hier, mitten in den Wäldern von Vermont. Aber egal, wer es auf mich abgesehen hat, ich muss hier schleunigst verschwinden.

Sobald ich meine Deckung verlasse, werden ihre Infrarotsensoren meine Körperwärme registrieren. Nur dort, wo der Gasnebel dichter ist, können sie mich nicht sofort aufspüren. Wenn ich es bis zur nächsten Gaswolke schaffe, habe ich vielleicht eine Chance.

Also laufe ich los. Aber schon im nächsten Moment haben sie mich entdeckt und kommen von allen Seiten auf mich zu.

Ich erstarre.

Zwanzig Laservisiere sind auf meinen Körper gerichtet. Zwanzig schwer bewaffnete Männer kreisen mich ein. Langsam zieht sich die Schlinge zu.

Eilig scanne ich die Umgebung, suche nach einem Fluchtweg, irgendeiner Möglichkeit, mich aus der Schusslinie zu bringen, aber es gibt keine.

Ich sitze in der Falle.

Doch irgendetwas macht mich stutzig. Ich spüre eine seltsame Anspannung unter den Soldaten. Einige von ihnen treten unruhig von einem Fuß auf den anderen. Obwohl sie mir zahlenmäßig überlegen sind und außerdem Waffen haben, sind sie nervös.

Das kann nur bedeuten, dass sie wissen, wer ich bin.

Aber wieso?

Plötzlich öffnet sich der Kreis. Zwei Soldaten treten beiseite, um einem Mann Platz zu machen, der mit energischen Schritten auf mich zukommt. Er ist unbewaffnet und trägt auch keinen Schutzanzug. Noch bevor ich sein Gesicht sehe, weiß ich, wer es ist. Ich erkenne ihn allein an seinem selbstsicheren Gang. Wir haben uns seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen, aber oft miteinander telefoniert. Er ist der Mann, der meine Einsätze überwacht. Der mich ausgebildet hat.

Der Mann, den ich Vater nenne.

Aber er ist nicht mein richtiger Vater. Er ist mein Vorgesetzter.

Jetzt weiß ich, dass ich richtig lag: Das Programm ist hinter mir her. Aber wieso hetzen sie mir diese ganzen Soldaten auf den Hals?

Ich beobachte Vaters Gesicht. Eine undurchdringliche Maske.

In meiner Brust krampft sich etwas zusammen. Mein Atem geht schneller.

Ich weiß, was das bedeutet.

Angst.

Aber das Gefühl verschwindet beinahe so schnell, wie es gekommen ist.

So war es schon immer. Dinge, die anderen Leuten Angst machen, lassen mich kalt.

Während Vater langsam auf mich zukommt, analysiere ich die Lage: In dem Moment, in dem er den Kreis betreten hat, hat sich für mich die Wahrscheinlichkeit, von den Soldaten durchlöchert zu werden, um ungefähr zwanzig Prozent verringert. Sie können schließlich nicht durch ihn hindurchschießen. Ohne es zu wollen, hat Vater die Karten neu gemischt.

Er bleibt etwa acht Schritte vor mir stehen. Außerhalb meiner Angriffsdistanz, aber nah genug, um mit mir sprechen zu können, ohne dass es die Soldaten mithören können.

»Sie kennen deinen Namen nicht. Ich werde ihn deshalb nicht erwähnen«, sagt er leise.

Ich sehe zu den Soldaten hinüber.

»Sie gehören nicht zu uns«, sagt er. »Sie glauben, dass es sich um eine Operation des Heimatschutzministeriums handelt.«

Das Programm ist nicht dem Heimatschutzministerium unterstellt. Wir arbeiten unabhängig. Offiziell gibt es uns gar nicht.

»Warum sind sie dann hier?«

»Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir waren nicht sicher, auf welcher Seite du stehst.«

»Ganz schön viel Aufwand für einen Sicherheitscheck«, sage ich.

Ich bemerke, wie Vater die Kiefermuskeln anspannt. Er verheimlicht mir etwas.

»Was wissen die über mich?«, frage ich.

»Dass du gefährlich bist. Und dass du möglicherweise ein Feind der Vereinigten Staaten bist.«

Ein Feind?

Aber ich bin doch genau das Gegenteil. Ich bin ein Soldat des Programms. Das heißt, ich bin ein Patriot und verteidige die Vereinigten Staaten. Denn darum geht es in meinem Job. Also warum halten sie mich für einen Feind?

Vaters Miene verrät mir nicht das Geringste. Er verschränkt die Arme vor der Brust und mustert mich.

»Es ist lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben«, sagt er.

»Stimmt.«

Ich habe Vater seit meiner Abschlussprüfung nicht mehr gesehen. Damals musste ich gegen Mike antreten, meinen sogenannten Bruder. Er hat mir ein Messer in die Brust gerammt, aber ich habe überlebt.

Und damit hatte ich bestanden.

»Das war am Tag deiner Abschlussprüfung«, sagt Vater.

Er erinnert sich also noch.

»Ja, vor zwei Jahren«, erwidere ich.

»Seitdem ist eine Menge passiert. Du hast Hervorragendes geleistet. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass du dich so gut entwickeln würdest. Deine Mutter ist sehr stolz auf dich.«

Mutter. Die Frau, die das Programm leitet.

»Und das bin ich auch«, sagt er. »Umso bedauerlicher ist es, dass du dich in diese missliche Lage gebracht hast.«

Er deutet auf die Soldaten.

Missliche Lage. So langsam verstehe ich, worum es hier geht. Zumindest ahne ich es.

»Ich habe mich seit zweiundsiebzig Stunden nicht gemeldet«, sage ich.

»Zweiundsiebzig Stunden oder zweiundsiebzig Minuten, du bist einfach abgetaucht. Das verstößt gegen die Regeln.«

Die Regeln verlangen, dass ich einen Auftrag erledige und dann auf den nächsten warte. Das ist der ewige Kreislauf meines Lebens. Arbeiten – warten – wieder arbeiten.

Ganz einfach.

»Wieso bist du ausgerechnet hierhergekommen?« Vater blickt sich mit missbilligender Miene um.

»Ich brauchte ein bisschen Abstand.«

»Abstand? Wovon?«

Von meinen Erinnerungen. Aber das sage ich ihm natürlich nicht.

»Von allem.«

Aber er scheint trotzdem zu wissen, was in mir vorgeht: »Du bist Soldat. Du machst eine sehr wichtige Arbeit. Das ist nicht immer angenehm, aber das war dir von Anfang an klar.«

»Natürlich.«

»Also, wo liegt dann das Problem?«

Das wüsste ich selbst gern. Früher hätte ich niemals gegen die Regeln verstoßen, kein bisschen. Ich wäre niemals abgetaucht. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen.

Aber seit meinem letzten Einsatz ist nichts mehr wie früher.

Seit ich diesem Mädchen begegnet bin.

»Müsst ihr gleich das ganze Camp ausräuchern, bloß um mir eine Lektion zu erteilen?«, frage ich.

»Jetzt übertreib mal nicht. Sie schlafen schließlich nur. Und wenn sie in sechs Stunden aufwachen, werden sie Kopfschmerzen und Durchfall haben. Sonst nichts. Sie werden sich an nichts erinnern. Im schlimmsten Fall werden sie die Reste vom gestrigen Abendessen unter die Lupe nehmen und jede Menge Salmonellen entdecken. Dafür sorgen wir noch, bevor wir gehen.«

»Damit wären die Symptome erklärt.«

»Ein ganzes Sommerlager verdirbt sich nach einem Fischessen den Magen. Das Leben kann manchmal grausam sein.«

Aber vielleicht bin ja ich derjenige, der grausam ist. Schließlich bin ich einfach hier aufgekreuzt, ohne mich darum zu kümmern, ob ich die Jungen gefährde. Oder Peter.

Vater macht einen Schritt auf mich zu.

»Ich weiß, was in dir vorgeht«, sagt er in väterlichem Ton.

Ich bin perplex.

»Die Sache mit der Tochter des Bürgermeisters hat dich aus der Bahn geworfen.«

Seine Stimme ist voller Mitgefühl. Er klingt, als würde ihm etwas an mir liegen, als wollte er mir wirklich helfen. Ich spüre, wie sich mein Körper ein klein wenig entspannt.

»Kannst du das verstehen?«, frage ich.

»Natürlich. Du hast einfach eine Auszeit gebraucht. Aber du hättest uns doch vorher fragen können. Du hättest bloß dein Handy nehmen und mich anrufen müssen.«

Er meint mein spezielles iPhone. Das ich, wie vorgeschrieben, nach jeder Mission vernichte. Aber diesmal habe ich mir kein neues besorgt. Und damit habe ich mich in ernste Schwierigkeiten gebracht.

»Es war falsch von mir, den Kontakt abzubrechen«, sage ich.

Ich bin von mindestens zwanzig Soldaten umringt. Alle haben ihre Waffen im Anschlag, die Finger am Abzug.

Diese Männer können jeden Moment das Feuer eröffnen.

Das ist die erste Regel, die man beim Schießtraining lernt: Rühre den Abzug nicht an, wenn du nicht vorhast, auch wirklich zu schießen.

Vater hat gesagt, die Soldaten wären nur eine Vorsichtsmaßnahme. Aber sie halten ihre Gewehre noch immer auf mich gerichtet. Vater traut mir also nicht.

Auch wenn ich einfach abgetaucht bin, ist diese Aktion hier total übertrieben. Vater hätte genauso gut einen Wagen vorbeischicken können, der mich abholt, oder er hätte mir über die üblichen Kanäle eine Nachricht schicken können. Er hätte unter irgendeinem Vorwand selbst ins Camp kommen und an die Tür meiner Hütte klopfen können. Es hätte zig Möglichkeiten gegeben, mit mir Kontakt aufzunehmen, ohne auch nur einen einzigen Soldaten in Marsch zu setzen.

Also, was läuft hier wirklich?

Ich gehe meine Optionen durch, schätze die Risiken für mich und Vater ein, berechne die Flugbahn der Geschosse.

Wie komme ich hier raus?

Vielleicht könnte ich mich auf einen der Soldaten stürzen und mit seinem Gewehr den, der ihm direkt gegenübersteht, ausschalten. Aber diese Typen sind nicht dumm. Sie haben sich leicht versetzt aufgestellt, sodass keiner in der direkten Schusslinie des anderen steht. Aber vielleicht schaffe ich es trotzdem, ein oder zwei von ihnen kaltzustellen. Vielleicht sogar vier. Aber zwanzig?

Wenn ich zunächst auf Vater zugehe und dann erst im letzten Moment abdrehe, schießen sie vielleicht nicht…

Aber nein. Jeder ist ersetzbar. Das habe ich jedenfalls gelernt.

Vater. Mutter. Diese ganzen Soldaten.

Und ich natürlich auch.

»Ich weiß, was du denkst«, sagt Vater plötzlich.

»Ach, wirklich?«

»Natürlich. Ich habe dich schließlich ausgebildet.«

»Und, was denke ich?«

»Du fragst dich, was die Soldaten hier sollen und warum sie ihre Waffen auf dich richten. Und du suchst fieberhaft nach einem Ausweg.«

»Wie kommst du darauf?«

»Weil ich das in deiner Lage tun würde.«

»Warst du denn schon mal in meiner Lage?«

Er antwortet nicht, sondern lächelt nur. Ein verschlagenes Lächeln.

Und plötzlich weiß ich, wie ich hier rauskomme.

Ich habe die ganze Zeit in die falsche Richtung gedacht. Ich brauche Vater nicht zur Ablenkung, sondern als Schutzschild.

Wenn ich Vater opfere, werde ich überleben. Ich spiele das Ganze im Geist durch. Ich weiß, dass ich es schaffen kann.

Ich verziehe keine Miene. Kein normaler Mensch würde merken, was in mir vorgeht. Aber Vater ist kein normaler Mensch.

Er grinst. »Jetzt ist der Groschen gefallen, was?«

»Ja.«

Eine Gleichung mit zwei Unbekannten: Entfernung und Zeit. Nur dass es dabei um Leben und Tod geht. Ausgetüftelt von Vater, um mich auf die Probe zu stellen.

Aber eigentlich werde ich ständig auf die Probe gestellt. Das habe ich mittlerweile begriffen.

»Entweder du oder ich«, sagt Vater. »Du musst dich entscheiden.«

Ich nicke.

»Du bist dazu ausgebildet, das Programm zu schützen und um jeden Preis zu überleben. Das ist bei jeder Mission die Grundregel.«

Ich sehe Vater an, dann die Soldaten. Ich atme tief ein und mache mich bereit, damit ich mich jederzeit auf ihn stürzen kann.

»Würdest du mich opfern, um deine Mission zu erfüllen?«, fragt Vater.

»Erst müsste ich entscheiden, wer von uns beiden wichtiger für das Programm ist.«

»Und dann?«

»Und dann würde ich tun, was getan werden muss. Ich diene dem Programm. Nicht dir.«

Vater gibt den Soldaten ein Zeichen. Ich wappne mich innerlich gegen die Kugeln, die mich gleich durchlöchern werden.

Doch die Soldaten schießen nicht.

Stattdessen nehmen sie die Finger vom Abzug, senken ihre Waffen und treten langsam zurück.

»Ich bin hergekommen, um herauszufinden, was mit dir los ist. Jetzt weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen muss«, sagt Vater.

Ich hatte recht. Es war ein Test. Und ich habe ihn bestanden.

Die Soldaten ziehen sich in den Wald zurück. Vater kommt auf mich zu, ein breites Lächeln im Gesicht.

»Gut gemacht.«

»Und nur, um mir auf den Zahn zu fühlen, hast du eine halbe Kompanie hergeschickt?«

Sein Gesicht wird ernst.

»Es gibt Dinge, von denen du nichts weißt.«

»Was für Dinge?«

Er blickt sich um. »Das sollten wir besser woanders besprechen. In einem vertraulichen Vater-Sohn-Gespräch.«

»Was schwebt dir denn vor?«

»Wie wär’s mit ein wenig Unterricht?«

»Was denn für Unterricht?«

»Wart’s ab«, sagt er und geht auf den Wald zu.

Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.

Nach ein paar Hundert Metern kommen wir zu einer Lichtung.

Hier steht ein ganzer Fuhrpark von Militärfahrzeugen. Von hier aus haben sie also den Einsatz im Camp gestartet.

»Na, fertig für den Unterricht?«, fragt Vater.

Er zieht einen Schlüsselbund aus der Tasche und wirft ihn mir zu.

»Nein, danke. Ich weiß, wie man einen Humvee fährt.«

»Davon rede ich nicht«, antwortet er lächelnd.

Er zeigt auf den Waldrand. Hinter ein paar niedrigen Bäumen sind die Rotorblätter eines Hubschraubers zu erkennen.

»Ich hab keinen Flugschein«, sage ich.

»Noch nicht.«

Im Tal unter uns dämmert bereits der Morgen.

Ich steuere den Hubschrauber. Vater sitzt neben mir. Apfelplantagen, Äcker und Wälder ziehen vorbei. Die malerische Landschaft breitet sich meilenweit in alle Richtungen aus.

»Wie gefällt er dir?« Vater muss brüllen, um den Wind zu übertönen.

»Wahnsinnsmaschine«, sage ich.

Hubschrauber sind nicht leicht zu fliegen, viel schwieriger als Kleinflugzeuge. Während meiner Ausbildung habe ich ein siebenstündiges Training in einem Simulator absolviert, aber ich habe keine Zulassung. Es erschien nicht nötig. Ich hatte genügend Unterricht, um die Flugeigenschaften so weit zu verstehen und mich mit den Steuerelementen und der Flugelektronik vertraut zu machen, dass ich in einer Unterhaltung etwas zu diesem Thema beisteuern könnte, oder vielmehr, dass ich wüsste, worum es geht, sollte ich mal entsprechende Infos abfangen.

Aber jetzt fliege ich tatsächlich einen Militärhubschrauber.

»Zieh den Steuerknüppel zu dir«, sagt Vater. »Vorsichtig. Gut so. Und jetzt gib Gas.«

Ich befolge seine Anweisungen und der Hubschrauber reagiert umgehend, der Winkel wird steiler und wir nehmen Fahrt auf.

»Echt cool!«, sage ich begeistert.

»Er ist ein Kraftpaket«, stimmt mir Vater zu. »Dabei ist das noch die harmlose Version. Du solltest mal seinen großen Bruder im Kampfeinsatz sehen.«

»Jederzeit«, erwidere ich. Unter uns huscht gerade ein Schatten vorbei, das Aufblitzen von dunklem Blau – und schon liegt ein See hinter uns. Über uns drehen sich ratternd die Rotoren.

Ich muss unwillkürlich lächeln. Wie viele Sechzehnjährige haben schon Gelegenheit, einen Hubschrauber zu fliegen?

In einiger Entfernung taucht ein Berg auf. Er ist zu hoch, als dass wir unsere Flughöhe beibehalten könnten. Also drehe ich nach Osten ab, um dem Hindernis rechtzeitig auszuweichen.

»Du hast dir nicht zugetraut, so eine Maschine zu fliegen, stimmt’s?«

»Ich war mir nicht sicher.«

»Aber du siehst ja, du kannst es«, sagt Vater. »Du kannst alles. Denk an deine Ausbildung.«

Vater ist wieder ganz der Lehrer von früher – freundlich und verständnisvoll. Ich habe zwei Jahre an einem geheimen Ort gewohnt, an dem er mich ausgebildet hat. Ich wechselte von meinem normalen Leben in dieses neue, das die meisten Menschen nur aus Filmen kennen.

»Wir müssen uns mal von Mann zu Mann unterhalten«, sagt Vater.

Ich werfe ihm einen Blick zu: Seine Miene ist eisig. Ich umklammere den Steuerknüppel zu fest, sodass sich der Hubschrauber nach links neigt.

Vater hebt eine Augenbraue.

Er greift über mich, legt seine Hand auf meine und korrigiert unsere Flugroute. Seine Berührung überrascht mich, die plötzliche Nähe in der engen Kabine ist mir unangenehm. Aber seine Korrektur stabilisiert den Hubschrauber.

»Bist du uns abtrünnig geworden?«, fragt Vater mit ernster Stimme.

»Wieso denkst du das?«

»Du bist abgehauen.«

»Ich habe mir nur eine Auszeit gegönnt«, antworte ich.

Nach Vaters Eingreifen taucht der Berg plötzlich wieder vor uns auf. Ich nehme das Gas zurück und leite eine Kurve ein, um ihm auszuweichen. Aber bevor ich das Manöver ausführen kann, legt Vater wieder seine Hand auf meine und steuert weiter geradeaus.

Wir fliegen direkt auf den Berg zu.

»Ich sagte, ein Gespräch von Mann zu Mann. Das heißt, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen«, nimmt Vater den Faden wieder auf.

Die Bewährungsprobe im Sommercamp war offenbar nicht genug. Es ist nie genug.

Es gibt immer noch eine weitere Prüfung.

Beantworte Kraft nie mit Gegenkraft, sondern neutralisiere sie und leite sie um.

Das ist das Prinzip vieler asiatischer Kampfsportarten und eine Lektion, die mir Mutter immer wieder eingebläut hat.

Also diskutiere ich nicht mit Vater, sondern sage ihm stattdessen die Wahrheit. Zumindest teilweise.

»Ich bin aus dem Hotel weg, weil ich Zeit zum Nachdenken brauchte.«

»Ich denke, wir lassen dir zwischen den einzelnen Einsätzen genug Freiraum.«

»Ich brauchte einfach Zeit für mich.«

Vater drückt fester zu. Der Hubschrauber kippt nach vorn; der Berg kommt bedrohlich näher.

»Wir haben ein Problem«, sage ich.

»Stimmt. Wir haben eine Vertrauenskrise«, erwidert Vater. »Du traust uns nicht und wir dir nicht.«

Der Berg ist jetzt ganz deutlich zu erkennen. Die grünen und braunen Farbtupfer, die aus der Entfernung wie ein wunderschönes Mosaik aussahen, entpuppen sich beim Näherkommen als schroffe Felskuppen und hohe, struppige Bäume.

»Nach dem letzten Auftrag habe ich wie vereinbart im Hotel gewartet«, sage ich. »Aber dann kam ich ins Grübeln.«

Ich zögere, weil ich unsicher bin, wie viel ich ihm anvertrauen soll.

»Ins Grübeln?«, wiederholt Vater. »Wie meinst du das?«

Ich werfe einen Blick durch die Frontscheibe. Noch fünfundvierzig Sekunden bis zum Aufprall.

»Zwischen den einzelnen Aufträgen ist es manchmal schwierig für mich«, fahre ich fort. »Ich denke über die Vergangenheit nach und über meine Einsätze. Ich bin ins Camp gefahren, weil ich wieder einen klaren Kopf bekommen wollte.«

»Du wolltest dich also nicht vor uns verstecken?«

»Nein.«

Die Kollisionswarnung ertönt und überall auf dem Armaturenbrett blinken Kontrollleuchten auf.

»Was können wir tun, um dir zu helfen?«, fragt Vater.

»Gebt mir einen neuen Auftrag.«

Vater beobachtet mich genau, ohne die Hand vom Steuerknüppel zu nehmen.

Noch fünfzehn Sekunden bis zum Aufprall. Ich suche den Berg vor uns ab. Weit und breit keine Lichtung, wo wir landen könnten – nur dichter Wald.

»Ich habe Zweifel an deiner Loyalität«, sagt Vater. »Bist du noch einer von uns?«

Warum stellt er mir diese Fragen?

»Natürlich. Was denn sonst?«

Vaters Kiefermuskeln zucken, während er in meinem Gesicht nach der Wahrheit forscht.

Dann nimmt er plötzlich die Hand vom Steuerknüppel.

Aber es ist zu spät.

»Bereit machen für den Aufprall«, sage ich und presse meinen Rücken gegen den Sitz, um meine Wirbelsäule vor Verletzungen zu schützen.

»Hör gut zu und tu genau, was ich dir sage«, instruiert mich Vater. »Zieh den Steuerknüppel zu dir und tritt das rechte Pedal durch. Du musst den Auftrieb reduzieren.«

Ich gehorche, ohne Fragen zu stellen.

Die Trägheitskraft drückt mich nach vorn, während der Hubschrauber rasch an Geschwindigkeit verliert.

»Jetzt musst du an Höhe gewinnen. Schneller.«

Wir steigen auf und fliegen eine enge Kurve, während der Wind gegen die Scheiben peitscht und der Berg mit rasender Geschwindigkeit auf uns zukommt…

Und dann, wie durch ein Wunder, geht ein Zittern durch das Cockpit, der Neigungswinkel wird größer und wir fliegen in einem Abstand von maximal drei Metern an der Felswand vorbei. Ich warte auf das Knirschen von Metall auf Stein, darauf, dass sich die Kufen in einem Ast verfangen und wir eine Bruchlandung machen, oder sonst etwas, das uns vom Himmel pflücken würde.

Aber nichts davon geschieht.

Es ist noch mal gut gegangen.

»Was soll das Ganze?«, frage ich. »Erst der Überfall auf das Camp, dann dieser Flug, deine ganzen Fragen – nur, weil ich mich ein paar Tage abgeseilt habe?«

Vater lässt sich Zeit mit seiner Antwort. Offenbar will er seine Worte sorgfältig wählen.

»Jemand ist verschwunden.«

»Wer denn?«

»Ein Soldat. Wie du.«

»Mike?«

Mike ist der einzige Soldat des Programms, den ich kenne. Außer mir.

»Nein, nicht Mike. So etwas würde Mike nie passieren.«

»Wer denn dann?«

»Jemand anders.«

Also gibt es noch mehr von uns.

Das schließe ich aus Vaters Antwort, auch wenn er es nicht direkt sagt. Ich hatte es zwar vermutet, war mir aber bis jetzt nicht sicher.

»Ihr habt also einen Mann verloren?«

»Einen Jungen«, korrigiert mich Vater. »Er ist vor ein paar Wochen verschwunden, und dann hast du plötzlich die Verbindung zu uns abgebrochen. Du verstehst, dass wir bei der Suche nach dir zu besonderen Maßnahmen greifen mussten.«

Das erklärt Vaters Verhalten – die Tests, die ich bestehen musste.

»Was ist mit dem Soldaten passiert?«, frage ich.

»Er ist tot.«

Vaters Stimme klingt sachlich, aber sein Gesicht wirkt angespannt. Er starrt krampfhaft durch die Frontscheibe.

»Ist das schon öfter passiert?«, frage ich.

»Noch nie.«

Ich forsche in seinem Gesicht nach Anzeichen einer Gefühlsregung, aber es ist völlig ausdruckslos.

»Du fragst dich vermutlich, was ich empfinde«, sagt Vater.

»Ja.«

»Ich kann zwischen einem Auftrag und meinen persönlichen Gefühlen trennen.«

Jetzt ist es an mir, Vaters Blick auszuweichen. In seinen Worten schwingt indirekte Kritik mit. Mein letzter Auftrag hat mich ziemlich aufgewühlt und auch mein Verhalten danach beeinflusst. Das war unprofessionell von mir.

»Wir befinden uns im Krieg«, sagt Vater. »Da gibt es nun mal Opfer. Man verarbeitet das, und dann macht man weiter.«

Ich denke an das Mädchen bei meiner letzten Mission. Ich sehe ihr Gesicht immer noch vor mir.

Sie hatte einen Namen.

Samara.

Vater hat recht. Es wird Zeit, dass ich mich zusammenreiße und die Vergangenheit hinter mir lasse.

»Erzähl mir mehr über diesen Soldaten«, sage ich.

»Er steckte mitten in einem gefährlichen Auftrag, als plötzlich die Verbindung abriss.«

»Seid ihr sicher, dass er tot ist?«

»Wir haben seine Leiche noch nicht gefunden. Aber er war drei Monate im Einsatz, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Doch dann ist er plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Seit vier Wochen haben wir nichts mehr von ihm gehört.«

Ich versuche, mir eine Situation vorzustellen, in der es mir unmöglich wäre, mich zu melden. Nicht nur ein paar Stunden, sondern wochenlang.

»Vielleicht wurde er gefangen genommen?«

Vater schüttelt den Kopf. »Für diesen Fall gibt es genaue Anweisungen.«

Vater spielt auf die beiden wichtigsten Grundregeln meiner Einsätze an:

Schütze das Programm.

Überlebe.

Das Problem ist, dass die zweite Grundregel nicht unbedingt mit der ersten vereinbar ist. Denn in dem höchst unwahrscheinlichen Fall, dass ich in Gefangenschaft gerate und meine Tarnung auffliegt, muss ich zuallererst das Programm schützen.

Im Zweifelsfall würde ich mein Leben opfern müssen.

Ich stand noch nie vor einer solchen Entscheidung, aber ich bin sicher, dass ich den Mut hätte, es zu tun.

»Verstehst du?«, fragt mich Vater.

Ich nicke. »Es ist ausgeschlossen, dass er noch lebt.«

»Richtig.«

Was auch immer dem Soldaten passiert sein mag, auf alle Fälle ist er jetzt tot.

Ich versuche, mir eine Situation auszumalen, die so ausweglos war, dass ihm seine Ausbildung nichts nutzte und auch das Programm nicht eingreifen konnte, aber es gelingt mir nicht.

»Es tut mir leid, dass euer Soldat getötet wurde«, sage ich, »aber ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat.«

»Der Auftrag wurde nicht erledigt«, sagt Vater.

Ein unerledigter Auftrag. Das ist Programm-Jargon für eine gescheiterte Operation. So etwas ist mir zum Glück noch nie passiert. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass so etwas je vorgekommen ist.

»Willst du damit sagen, dass der Soldat umgebracht wurde, bevor er seinen Auftrag ausführen konnte?«

»Ja. Und genau deshalb brauchen wir dich, um den Job zu Ende zu bringen.«

Auf Vaters Anweisung steuere ich den Hubschrauber genau nach Osten.

Nach einer Weile überfliegen wir die Grenze zwischen Vermont und New Hampshire, und dann geht es immer weiter in Richtung Osten.

»Sagt dir der Name Eugene Moore was?«, fragt Vater.

Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Mein Gedächtnis speichert Fakten nach bestimmten Kriterien ab, sodass ich sie leichter abrufen kann.

Eugene Moore bedeutet Gewalt und Gefahr. Das ist das Erste, was mir zu ihm einfällt.

»Eugene Moore leitet in New Hampshire ein Militärcamp für Jugendliche«, sagt Vater.

Jetzt erinnere ich mich auch wieder an die Einzelheiten. »Es ist aber kein typisches Militärcamp«, ergänze ich. »Eher eine Art Trainingslager für die Kinder von Ultrarechten.«

»Richtig. Es nennt sich Camp Liberty, Freiheitscamp. Moore bezeichnet es als Ausbildungslager für die ›andere‹ Armee, die Armee des Volkes. Für die Kinder von Leuten, die politisch so weit rechts stehen, dass sie unserer Regierung nicht mehr über den Weg trauen, aber trotzdem wollen, dass ihr Nachwuchs lernt, mit einem Gewehr umzugehen und wie kleine Guerillakämpfer die Wälder unsicher zu machen. Die schicken ihre Kinder nicht auf eine normale Militärakademie, sondern zu Eugene Moore.«

Vater zeigt mit dem Finger eine Kursänderung in Richtung Süden an.

»War Moore nicht selbst in der Armee?«, frage ich.

»Er hat es sogar bis zum Lieutenant Colonel gebracht, aber dann hat er gegen Dienstvorschriften verstoßen und wurde vor ein Militärgericht gestellt.«

»Wegen irgendwas Politischem, oder?«

»Er hat in Uniform an politischen Kundgebungen teilgenommen. Als es zum Prozess kam, legte er Widerspruch ein. Er wurde zwar aus dem Militärdienst entlassen, aber das Verfahren wurde eingestellt. Darauf ist er sehr stolz. Er sieht sich selbst als Kriegsdienstverweigerer. Mit seinen radikalen politischen Ansichten, seinem beachtlichen technischen Know-how sowie dem Geld seiner reichen Anhänger ist er ein ernst zu nehmender Gegner.«

»Wo ist denn dieses Camp?«

»Es liegt in einem Tal in den Bergen nördlich von Manchester. Es ist aber nicht bloß irgendeine Hütte im Wald, sondern ein Hightech-Unternehmen, das vollkommen von der Außenwelt abgeschirmt ist.«

»Du hast gesagt, es wäre ein Camp für Jugendliche?«

»Stimmt.«

»Warum stört es das Programm, wenn Kinder im Wald herumtoben und Krieg spielen?«

Vater schweigt einen Moment. »Das ist eine ungewöhnliche Frage.«

»Es ist eine ungewöhnliche Situation.«

Normalerweise hinterfrage ich meine Aufträge nicht. Es ist unnötig und lenkt mich nur vom Wesentlichen ab. Mein Job besteht darin, die Zielperson ausfindig zu machen, nicht mehr und nicht weniger. Ich kümmere mich nicht um das Wieso und Warum.

Aber diesmal liegen die Dinge anders.

»Ich soll eine fehlgeschlagene Mission zu Ende bringen. Das gab es noch nie. Ich brauche so viele Informationen wie möglich.«

»Ich bin ganz deiner Meinung«, sagt Vater. »Das ist einer der Gründe, warum ich persönlich gekommen bin.«

Normalerweise erhalte ich meine Instruktionen über Facebook; alle wichtigen Fakten werden in einem für jeden sichtbaren, fingierten Profil hinterlegt.

»Ich werde deine Frage beantworten«, sagt Vater. »Aber nicht, dass wir uns missverstehen: Das ist eine Ausnahme.«

»Verstehe.«

Vater nickt. »Wir machen uns Sorgen wegen Camp Liberty. Unsere Mitarbeiter sind auf beunruhigende Online-Aktivitäten gestoßen, die von diesem Camp ausgehen. Moore und seine Leute scheinen sich für die Versorgungs-Infrastruktur in New Hampshire und Massachusetts zu interessieren, spionieren Elektrizitätswerke aus, die Computer des Transportministeriums und so weiter. Einzeln betrachtet, wären diese Übergriffe nicht der Rede wert, aber alles zusammengenommen, bereiten sie uns doch Sorge. Wir gehen davon aus, dass eine größere Aktion geplant ist. Das wollen wir verhindern. Deshalb müssen wir umgehend handeln.«

»Wann schickt ihr mich rein?«

Vater sieht mich prüfend an, überlegt offenbar etwas. Dann sagt er: »Erst müssen wir noch ein paar Dinge abklären.«

Er deutet aus dem rechten Fenster. »Das da vorn ist Manchester. Siehst du den Gebäudekomplex da hinten, etwas außerhalb der Stadt? Da wollen wir hin.«

Er zeigt auf ein etwas abseits des Highways gelegenes ausgedehntes Gelände mit mehreren Gebäuden. Auf dem Dach des einen Hauses prangt ein großes, weißes Kreuz mit einem »H« in der Mitte.

»Ein Krankenhaus?«, frage ich erstaunt.

»Wann wurdest du das letzte Mal durchgecheckt?«

Eigentlich weiß Vater das ganz genau: vor zwei Jahren, als Mike mir während meiner Abschlussprüfung das Messer in die Brust gestoßen hat.

Aber das erwähne ich nicht. Stattdessen sage ich: »Ist schon eine Weile her.«

»Wir müssen sicherstellen, dass du vollkommen fit bist.«

Auf dem Dach des Gebäudes steht ein Mann in einem orangefarbenen Overall und winkt.

»Erregen wir denn keine Aufmerksamkeit? Schließlich ist das kein Rettungshubschrauber«, wende ich ein.

»Wir haben die Seuchenschutzbehörde alarmiert, weil wir angeblich einen Seuchenfall an Bord haben, und deshalb eine Sondergenehmigung. Das Krankenhaus hat eine ganze Etage für uns reserviert. Sie wissen nicht, wer wir wirklich sind.«

Von den Operationen des Programms dringt in der Regel nichts an die Öffentlichkeit. Aber selbst ich hatte keine Ahnung, dass es über so weitreichende Beziehungen verfügt – erst die Mobilisierung von Heimatschutz-Truppen, um mich zu finden, jetzt die Einwilligung der Seuchenschutzbehörde, um Krankenhauseinrichtungen zu nutzen. Dass sie einen solchen Aufwand betreiben, zeigt, wie wichtig diese Mission für sie sein muss.

»Wir lassen dich untersuchen und dann schließen wir das Briefing ab«, sagt Vater.

Mir fällt auf, dass Vater meine Frage, wann sie mich auf Moore ansetzen, geflissentlich überhört hat, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um nachzuhaken.

Der Mann in Orange weist uns mit roten Stablampen ein. Die Art, wie er mit den Armen wedelt, kommt mir wie eine Warnung vor, als wolle er mir raten, schnellstens wieder zu verschwinden.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)