Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In diesem Band bietet Eyth Erzählendes, Dramatisches und Lyrisches aus seinen Werken. Inhalt: Die ersten Tanzschuhe Der Invalide Madonna Mönch und Landsknecht Der Waldteufel Volkmar Charaden Lieder am Schraubstock Feilspäne

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 795

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Feierstunden

Max Eyth

Inhalt:

Max Eyth – Biografie und Bibliografie

Die ersten Tanzschuhe

1. Morgens

2. Abends.

3. Nach Jahren

Der Invalide

I

II.

III.

IV

V.

VI.

VII.

VIII.

Madonna

Mönch und Landsknecht

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Der Waldteufel

Personen.

Erster Akt.

Zweiter Akt.

Dritter Akt.

Vierter Akt.

Fünfter Akt.

Volkmar

I. Jugendtraum.

1. Frühling.

2. Der Schwur.

3. Des Vaters Schwert.

4. Scheidend

5. Wandernd

II. Erwachen

1. Auf dem Altan.

2. Die Wacht.

3. Zu Köln

4. Die Sendung.

5. Ave Maria

III. Der erste Gang.

1. Vorüber.

2. Der Ritt.

3. Die Beichte im Klosterchor

4. Die Kaiserkrone.

5. Am Kloster.

IV. Ernst.

1. Der Rüsttag.

2. Die Schlacht.

3. Versuchung.

4. Das Siegesfest.

5. Ein Heerzug.

V. Die Sühne.

1. Leopolds Tod.

2. Tief im Grunde.

3. Das Gottesgericht.

4. Zu Fichteneck.

5. Die alte Klinge.

Charaden, Lieder am Schraubstock, Feilspäne

Charaden

I. Zweisilbig

II. Dreisilbig

III. Dreisilbig

IV. Fünfsilbig

V. Viersilbig

VI. Dreisilbig

Lieder am Schraubstock

1. Vorwort

2. Meißelnd

3. Neue Tannen

4. Feilend

5. Abends

6. Rauch

7. Mein Lieb

8. Nachts

9. Damals und jetzt

10. Schwielen

11. Frei und treu.

12. Der alte Schmied

Feilspäne

1. Widmung

2. Im Wald

3. An die Wehmut

4. Einem Geiger.

5. Im Königspark.

6. Der melancholische Chemikus.

7. Meinem Bergfreund aus der Mark

8. Einer Braut

9. Der Schwabe dem Preußen.

10. Hoch Berlin

11. Die schwarze Perle

12. Mit der Zeit.

13. Das Ammomtchen

14. Von Hidigeigels Onkel.

15. Drei Besuche.

16. Willkomm den Alten.

17. Elektrizität.

18. Scheidend.

19. Mein Leben.

Feierstunden, Max Eyth

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849612283

www.jazzybee-verlag.de

Max Eyth – Biografie und Bibliografie

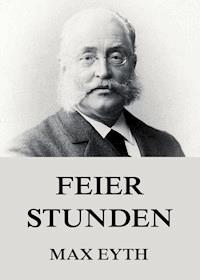

Maschineningenieur und Schriftsteller, geb. 6. Mai 1836 in Kirchheim unter Teck, Sohn des auch als Dichter (»Gedichte«, 3. Aufl., Stuttg. 1856) genannten Pfarrers Eduard E. (gest. 1884), trat 1861 als Ingenieur in die große Landwirtschaftsmaschinenfabrik von Fowler zu Leeds ein, für die er bis 1882 die meisten Länder Europas und die fremden Erdteile bereiste. 1863–66 war er bei Einführung des Dampfpflugs in Ägypten Chefingenieur des Prinzen Halim Pascha. 1882 ließ er sich in Bonn nieder, war in den nächsten Jahren Mitbegründer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft und lebt gegenwärtig in Ulm. Das bewegte Wanderdasein, das E. jahrzehntelang führte, schilderte er in dem prächtigen »Wanderbuch eines Ingenieurs. In Briefen« (Heidelb. 1871–84, 6 Bde.), das in dritter Auflage in abgekürzter Form unter dem Titel »Im Strom unsrer Zeit. Aus Briefen eines Ingenieurs« (das. 1903–1904, 3 Bde.) erschien. Abgesehen von seinen technischen Schriften (»Das Agrikulturmaschinenwesen in Ägypten«, Stuttg. 1867; »Das Wasser im alten und neuen Ägypten«, Berl. 1891, u. a.) veröffentlichte er noch das historisch-romantische Gedicht »Volkmar« (3. Ausg., Heidelb. 1877), auch ein Lustspiel »Der Waldteufel« (Heilbr. 1878), »Mönch und Landsknecht«, Erzählung aus dem Bauernkrieg (2. Aufl., Heidelb. 1886), »Hinter Pflug und Schraubstock«, Skizzen (Stuttg. 1899, 2 Bde.; 5. Aufl. 1902) und »Der Kampf um die Cheopspyramide« (Heidelb. 1902, 2 Bde.).

Vorwort

Der Sprung aus den luftigen Höhen einer polytechnischen Schule in die Tiefen der Praxis war in meinen jungen Jahren schwieriger als heutzutag. Man wußte in der Praxis noch nicht, wozu Polytechniker auf der Welt waren, und die Schulen wußten erstaunlich wenig von der Welt der Praxis. So kam's, daß ich an einem trüben Novembermorgen des Jahres 1856 in ganz eigentümlicher Gemütsverfassung vor einem riesigen Schwungrad saß – riesig für meine damaligen Begriffe –, das in der düstern Montierungswerkstätte der Gebrüder Göbel, Eisengießerei und Maschinenfabrik zu Heilbronn am Neckar, auf niedern Holzböcken wagrecht ausgelegt und soeben zusammengeschraubt worden war. Denn es bestand aus acht Segmenten und hatte achtmal achtundvierzig sieben Zoll breite Zähne, mit denen es mich drohend anfletschte. Nach einer Drehbank, ein solches Rad abzudrehen, sehnten sich die Herren Gebrüder Göbel noch vergebens; von einer Fräsmaschine, ihm die Zähne zu putzen, wußte man überhaupt noch nichts. So setzte man mich armen, jungen Wurm vor das Ungetüm, gab mir vier Meisel, einen Hammer und ein paar wohlgebrauchte alte Feilen und vertraute mir eine Blechschablone an, in der ich kopfnickend eine Epizykloidenverzahnung erkannte; denn umsonst hatte ich denn doch das Polytechnikum nicht besucht.

"Nun machen Sie sich dran", sprach der Werkführer verdrießlich, der mich nach einigem Nachdenken vor das Rad geführt hatte. "Meiseln Sie mir die Zähne ab, Herr – –. Aber fein pünktlich, nach der Schablone, Herr – – Munter, munter!"

"Ich heiße nicht Munter", sagte ich bescheiden.

"Donnerwetter, machen Sie keine faulen Witze", erwiderte er mit großer Schärfe und ließ mich stehen. Boshaft lächelnd, wie es schien, brachte er mir nach einer halben Stunde als Leidensgenossen einen Karlsruher, mit gewaltigem Vollbart, der mir für einige Zeit eine unnatürliche Hochachtung einflößte. Glücklicherweise besaß der Neuling, soweit sein Bart dies erkennen ließ, ein kurzes Stumpfnäschen und zwei herzensgute kleine Äuglein, wie man sie bei einem Karlsruher nicht entfernt erwartete. Ohne unpassende Bemerkungen nahm er innerhalb des Rades Platz, und begann seine vier Meisel zu betrachten. Denn das infame Ding, das Rad, hatte auch noch achtmal siebenundzwanzig nach innen gerichtete Zähne, die von dieser Stunde an der Behandlung von Herrn Peters anvertraut waren.

Ich will nichts von dem Elend der nächsten Wochen berichten, das mir in einem besseren Leben angerechnet werden dürfte, von den endlosen Stunden von 5 bis 12 und von 1 bis 7 Uhr in dem rußgeschwärzten Winkel, in dem es nie Tag wurde, von den Öllämpchen, bei denen wir arbeiteten und die gerade hell genug brannten, um den zu bearbeitenden Zahn und seine zwei Nachbarn zu beleuchten, von den Meiseln, die bald zu hart, bald zu weich und immer zerbrochen waren, von den stumpfen Feilen, mit denen der Kuckuck nicht in die Ecken kommen konnte, wo ein verfehlter Meiselhieb besondere Nachhilfe erforderte. Ich sage nichts von dem namenlosen Jammer, mit dem uns ein aus Zorn oder Versehen abgeschlagenes Zahnstück erfüllte, bis wir den Segen des Pfuschens erkannt und es sogar in heimlicher Verborgenheit ohne fremde Hilfe wieder anzukleben gelernt hatten. Ich schweige, wie billig, von den zerschlagenen Fingern, von dem Stück meiner Nase, um das mich ein beim Schmieden aus der Zange gesprungener Meisel gebracht hat, von all den Schweiß- und Blutstropfen, die schließlich an diesem Rade hingen Es ist ja vermutlich schon längst zugrund gegangen. Möge es im Frieden ruhen!

Doch selbst die finsterste Nacht hat ihre Sterne; sie warfen nach kurzer Zeit kleine milde Strahlen auch in die unsere. Freund Peters war allerdings ein Ausländer, ein richtiger Badenser, und die Karlsruher verachteten damals uns Stuttgarter wegen ihres Redtenbachers, der uns allen heute wie ein alter Runenstein technischer Wissenschaft erscheint, unbrauchbar und verehrungswürdig. Wir vergalten ihnen dies durch einen ausgesprochenen Mangel an Zuneigung. Aber wenige Tage an unserem gemeinsamen Rad genügten, um diese Gefühle vollständig abzuschleifen. Stuttgart und Karlsruhe meiselten hinfort in musterhaftem Wetteifer, daß es den grämlichsten Werkführer hätte freuen können. Den Kerl freute aber nichts.

Peters war überdies ein Philosoph. Seine atomistische Erklärung der Anziehungskraft war großartig. Ob er sie selbst erfunden hatte, weiß ich nicht; er glaubte es. Sie entwickelte sich jedenfalls in jenen zwei Wintermonaten in erstaunlicher Weise, umfaßte bereits das Kapitel der chemischen Verwandtschaften und war nahe daran, auf das ethische Gebiet überzugehen, ja, ließ da und dort schon eine heilsame Umgestaltung der wichtigsten menschlichen Beziehungen voraussehen. Ich wußte an einem eigentümlichen Zucken seines schwarzen Bartes, daß wieder ein neues Licht über dem Chaos unseres Erkennens aufgegangen war. Wenn er gar beim Meiseln plötzlich vor der Zeit still hielt – vorausgesetzt, daß er sich nicht auf die Hand gehauen hatte –, das Öllämpchen vom Haken nahm und den schmierigen Docht mit der Meiselspitze nachdenklich aus der halbzerquetschten Röhre herauszog, durfte ich sicher sein, abends beim Nachhausegehen eine lange Abhandlung zu hören, von der ich nicht den zehnten Teil zu verstehen brauchte, ohne meinen Freund zu kränken.

Auch ich hatte meine Art, mich zu trösten, entdeckt. Ich machte Gedichte. Das taktmäßige Meiseln trug viel dazu bei. Es gab den Sachen ihren einfachen, natürlichen Rhythmus, so daß Dichten und Meiseln fast eine traute Gewohnheit wurde. Damals entstanden die "Lieder am Schraubstock", die im vorliegenden Bande zu finden sind. Das heißt, um die Wahrheit zu gestehen, ungefähr dreimal soviel, denn auf sieben Zähne kam durchschnittlich ein Gedicht. Aber sie waren, wie die Zähne, nicht alle gleichwertig. Wenn ich Peters das neueste mitteilte, und er es mit dem höchsten Lobspruch bedachte, den ich ihm abringen konnte: "Nicht übel, Eyth, nicht übel!", so wurde es für künftige Geschlechter aufbewahrt. Die übrigen blieben in den Feil- und Meiselspänen in der Fabrik zurück.

Das Leben wurde auf diese Weise fast erträglich. Was uns nebenbei wunderte, war, daß der Werkführer unsere wachsende Zufriedenheit nicht zu teilen schien. Unser Erstaunen erreichte jedoch einen ungeahnten Höhepunkt, als wir kurz vor Weihnachten entlassen wurden.

Mit rauher Hand riß uns das Schicksal auseinander, noch ehe sein Rad ganz fertig geworden war. Zwei ungebildete, jeder höheren Regung bare Schlosser sollen es schließlich vollendet haben, natürlich, auf Grund unserer monatelangen, unermüdlichen Arbeit, in sehr kurzer Zeit, Wir setzten uns am letzten unserer Heilbronner Abende in ein verborgenes Weinkneipchen, leerten gemeinsam die beste Flasche Neckarwein, die um Geld und gute Worte zu haben war, und bedauerten die Gebrüder Göbel, die in ihrem Unverstand wohl nie mehr in die Lage kommen würden, an ein und demselben Tag einen Philosophen und einen Poeten zum Kuckuck zu jagen.

Als mir sodann einige Wochen später, nicht ohne den schwerwiegenden Einfluß eines würdigen Großonkels, dessen warnende Mahnungen ich achtungsvoll in den Kauf nehmen mußte, bei Kuhn in Berg zum zweitenmal gestattet war, im Schlund der Praxis unterzutauchen und mir zum Beginn fünfzehn kleine Lagerstühle anvertraut wurden, auf die ich die Deckel aufzupassen hatte, überdachte ich meine Stellung zum Weltganzen mit großem Ernst. Das Ergebnis war der Vorsatz, künftig während der Arbeitszeit nur im äußersten Notfall zu dichten. Dem eisernen Festhalten an diesem Entschluß verdankt das vorliegende Buch seine Entstehung und ich wahrscheinlich eine Lebensrettung. Ob mein philosophischer Freund zu einem ähnlichen Aufschwung im Niedergang die Kraft nicht fand, weiß ich nicht, denn er starb kurz nach unserer Trennung und ist dadurch, wollen wir hoffen, in seiner atomistischen Welterkenntnis weitergekommen, als es mit Hilfe aller Zahnräder dieser Erde möglich gewesen wäre.

Natürlich ließ ich selbst von meinen übeln Gewohnheiten nicht völlig ab. Wenn die Fabrikpfeife ihren schrillen Abendruf durch Mark und Bein sandte und wir müde und abgespannt nach Hause trollten; später auch, wenn es nicht mehr nötig war, nach einer Dampfpfeife zu tanzen, unterbrach hin und wieder eine Feierstunde oder gar ein Feiertag das einförmige oder buntgewürfelte Treiben des Berufs. Dann fand ich mich zurück in die Welt, in der ein tröstender Genius dem geplagten Wanderer die Steine der Wirklichkeit aus dem Pfad räumt und manchmal eine Blume am Weg blüht, die des Pflückens und eines Herbariums wert scheint. So entstanden die Skizzen und Geschichtchen, die dieser Band zusammenfaßt: bald im Rauch eines Fabrikviertels, bald im herbstlichen Nebel eines halbgepflügten Feldes, bald in der Einsamkeit einer Millionenstadt, bald am schweigenden dämonenbelebten Rand einer Wüste. Am wunderlichsten war vielleicht die Entstehungsgeschichte des Waldteufels, dessen erste beiden Aufzüge ich malaria- und heimwehkrank in einer Lehmhütte am versumpften Ufer des Burlossees, im Nildelta, schrieb. Ein Paket für Zuckerhüte bestimmten Umschlagpapiers, das sich in einer kleinen, verkrachten Zuckerfabrik der Nachbarschaft vorfand, kam mir hierbei sehr zu statten. Dem Stück aber merkt man an, hoffe ich, daß mich damals die alte Heimat wieder einmal gewaltsam ans Herz zu ziehen suchte. Glücklicherweise hatte ich genügend Chinin bei mir, so daß der Anfall ohne weitere Folgen vorüberging.

So kam's, daß dieses Büchlein zunächst als Teil meines "Wanderbuchs eines Ingenieurs" das Licht der Welt erblickte. Nun ist meine Wanderzeit samt dem Wanderbuch im Strom alles Vergänglichen mit Anstand untergegangen und – merkwürdigerweise – nur die Feierstunden sollen noch einmal auftauchen. Ich sehe sie schon im Wirbel von tausend andern Büchern dahinjagen. Mögen sie's versuchen! Wenn sie da und dort in den Feierstunden anderer einen freundlichen Nachklang wecken sollten, haben sie mehr erreicht, als die Taugenichtse jemals erstrebten.

Ulm, im Januar 1904.

Max Eyth.

Feierstunden

Ein Pfiff! – Den Hammer weg, weg das Gefeil! Stoßend und trabend Hinaus zum Haus in stürmischer Eil'! – Feierabend! – Noch hängt an den Bergen das Abendlicht: Aus luftigen Höhen ein fröhlicher Gruß. O du sonnige Welt, kennst du mich nicht? Ich grüße dich wieder aus Rauch und Ruß!

Und soll ich jetzt feilen an Wort und Schrift Schmirgelnd und schabend, Weil alles so glatt nicht zusammentrifft? – Feierabend! – Nein! Treiben will ich's trotz Eisen und Erz, Trotz Feder und Tinte die kurze Frist, Und singen und sagen, wie mirs ums Herz Und wie mir der Schnabel gewachsen ist!

Die ersten Tanzschuhe

Aus den Jugenderinnerungen eines alten Professors

1. Morgens

Wenn mir manchmal in einer ruhigen, gemütlichen Stunde, in der die Minuten vorüberschleichen, wie die Lämmlein am Himmel, so friedlich und stille, die gute schwäbische Reichsstadt, mein liebes Heilbronn, vor die Seele tritt, wie sie vor so und so vielen Jahren gewesen ist, da weiß ich oft nicht: möchte ich lieber lächeln oder weinen. Damals freilich sah's noch anders aus als jetzt! Hohe, graue Stadtmauern umschlossen das Herdlein der Häuser, die sich fast ängstlich ineinander hineingedrängt hatten; in den halb ausgetrockneten Stadtgraben, diesen Bildern des Friedens, sangen abends die Frösche ihr trauliches Lied und ließen sich kaum von den mutwilligen Buben unterbrechen, welche Pfützen und Lachen redlich mit ihnen zu teilen suchten; und über Mauern und Gräben herein schaute der alte Wartturm und das Häuschen daneben und lockte Blick und Gedanken zu sich hinauf; welches schöne Heilbronner Kind aus jener Zeit wußte nicht davon zu sagen? Die Mauern hat man jetzt eingerissen und die Gräben haben sie aufgefüllt; die Häuser rücken auseinander, als ob sie sich voreinander fürchteten; die Straßen werden länger und gerader; nur der Wartberg sieht noch auf sie herunter mit Turm und Knopf wie einst, und selbst der nicht mehr ganz mit dem alten, lieben Gesicht. Denn das Haus neben dem Turme ist ein anderes, ist größer und schöner geworden; – und auch der Saal ist nicht mehr so freundlich, so hell; es tanzt sich nimmer so frisch und fröhlich drin herum, wie einst! Meine schönen Leserinnen mögen es glauben oder nicht, aber ich weiß es aus Erfahrung: es war besser in den guten, alten Zeiten!

– Doch wozu klagen, daß sie vorüber sind? Wozu wehmütig auf die Tage zurücksehen, die nun einmal nie mehr wiederkehren? Ein Tag aus jenen heiteren, frohen Zeiten ist ja noch nicht vorüber für mich; einen Tag, der für mich so unaussprechlich viel Freude und Lust, Qual und Jammer umfaßt, – den kann ich immer noch heraufbeschwören, so oft ich will; grad' als wäre er erst gestern verflossen. Und ich tu's gern und hab' schon oft meine kindische Freude daran gehabt. Denn was bleibt dem Menschen am Ende von all den harmlosen Jugendfreuden und Jugendsorgen, wenn er mit Schrecken merkt, wie ein Härlein um das andere grau wird und eine Blume um die andere verwelkt, – was bleibt ihm dann als das süße Glück der Erinnerung?

– Ich lag noch gemütlich im Bette. Über braune, krumme Giebel und hohe Schornsteine hatte die muntere Herbstsonne schon längst ihren Weg vor mein Fenster gefunden und bemühte sich wacker, zwischen dem grünen Vorhang und der Wand hindurch dem Siebenschläfer einen ihrer mildmahnenden Strahlen ins Gesicht zu werfen.

Ich hatte das Spiel schon längst bemerkt und blinzelte schadenfroh über die mißlingenden Versuche durch die halbgeschlossenen Augenlider. Dann gab ich mir wieder einen Augenblick Mühe, mich zu besinnen, ob ich vielleicht wache, oder noch schlafe; aber bald spannen sich die vorigen Träume weiter, die durch dieses neckische Zwischenspiel nur halb unterbrochen waren. Was hätte ich mich auch stören lassen sollen? Konnte ich doch draußen im Gange höchstens hie und da leise Tritte und das vorsichtige Aus- und Zugehen einer Türe vernehmen! Schreckte mich doch nicht mehr der grelle Schall der Klosterglocke oder das grobe Rütteln eines Famulus aus meinen Träumen auf! – Ja, dieser Quälgeister war ich endlich los. Ich war den Tag vorher zeitig mit einer Retourchaise von Stuttgart angekommen, hatte dort drei schwere, verhängnisvolle Tage im Examen geschwitzt, hatte es überstanden und, wie ich gewiß sein durfte, glücklich überstanden. Heute war nun der erste klare, sonnenhelle Morgen, an dem ich auf mein vierjähriges Klosterleben jubelnd zurücksehen und all die Leiden, all die kleinen, deshalb aber nicht weniger drückenden Sorgen eines Seminaristen ungestraft verlachen durfte. Und welche Zukunft lächelte mir durch das wonnige Gewirr meiner Träume! Tübingen, dieser schimmernde Hoffnungsstern, der mit mir einzog in die düstern Mauern des Klosters, der mir in mancher trüben Stunde, wo alles andere in Nacht und Trauer versinken wollte, am öden Himmel gefunkelt hatte, Tübingen, dieses Zauberwort, das den gebeugten Mut neu belebte, die erschlaffende Kraft zu neuen Anstrengungen spornte, dieses hohe Ziel eines vierjährigen mühevollen Strebens war nun erreicht; ich durfte hoffen, mit Glanz erreicht! Meine Eltern hatten mir schon gestern gezeigt, wie sehr sie dadurch die Liebe zu ihrem einzigen Jungen – das war ich – belohnt sahen, und wenn auch mein Vater in dieser Beziehung stiller und zurückhaltender blieb als meine Mutter, so verstand ich doch seinen gutherzigen Blick zu genau, um nicht bei ihm die gleiche Befriedigung mit meinen Leistungen zu bemerken. Unter solchen Umständen eine Ferienzeit von vier Wochen allein zwischen den väterlichen Mauern zuzubringen, hätte hingereicht, mich vollkommen glücklich zu machen. Doch auch außer dem Hause warteten meiner noch Freunde und Bekannte genug, um mir die nur allzu kurzen Tage zu versüßen. Und das Gefühl, jetzt unter ihnen als Student, als Tübinger Student auftreten zu können, gab mir vor mir selbst ein Ansehen, das nicht wenig dazu beitrug, mein Behagen zu steigern.

Unwillkürlich führten mich nun meine Gedanken zu all den Plätzchen und Punkten, die mir früher in meiner Vaterstadt und der Umgegend lieb geworden waren. Ich betrachtete sie der Reihe nach und es tat mir wohl, mich ihnen in meiner neuen Würde zu zeigen und ihnen dabei zu sagen, daß ich für sie doch der Alte geblieben sei. So durchwanderte ich allmählich alle Straßen und Gäßchen, alle versteckten Winkel der Stadt und kam, wie von ungefähr, auch an unserem eigenen Hause vorüber. Das Gebäude gegenüber schien mir neu angestrichen, oder sonst verändert; kurz, es fiel mir auf und wie ein Blitz fuhr in demselben Augenblick etwas durch meine behaglichen Träumereien. –

Mit einem Sprung war ich auf den Beinen, in zwei Momenten in den Kleidern und im nächsten stand ich neben dem grünen Vorhang, um der Sonne endlich ihr lang vorenthaltenes Recht einzuräumen. Noch, als reute mich dieser gute Vorsatz plötzlich wieder, schob ich den Vorhang bloß mit dem Finger ein wenig auf die Seite und sah durch die Spalte hinaus.

Frisch angestrichen war nun unser Nachbarhaus gerade nicht; das hatte mich eigentlich auch nicht aus den Federn getrieben und der Traum hatte mich ganz unnötigerweise betrogen. Aber etwas anderes fand ich und mein Herz fing an, lauter zu klopfen, als wär's ihm mit einem Mal zu enge geworden; ich fühlte, wie das Blut in meinen Wangen brannte und leise an der Stirne pochte. "Sie ist's! Sie ist's!" sagte ich endlich vor mich hin und ließ fast erschrocken, als hätte ich etwas Böses gesagt, den Vorhang wieder über die Spalte hingleiten. Die ich meinte, war's auch. Sie saß schon drüben unter dem halbgeöffneten Fenster im netten, einfachen Morgenkleide und nähte eifrig, und das Spiegeln unserer Scheiben warf einen naseweisen Streifen Licht auf das hübsche Nähtischchen, so daß ich jedes Fädchen unterscheiden konnte. "Und wie sie groß geworden ist!" dachte ich weiter und schob den Vorhang wieder ein wenig auf die Seite. Eben war ihr eine ihrer schönen, schwarzen Locken über die Wange geglitten; sie sah auf, strich sie langsam zurück und warf einen lächelnden Blick herüber auf unser Haus. Sie mußte gerade etwas Lustiges gedacht haben, und auch die Sonne schien ihr munter in das etwas vorgebeugte Gesichtchen und malte auf ihren frischen Wangen ein Rot, auf ihrer freien Stirne ein Weiß, wie sie es nur im Frühling zu malen versteht.

In diesem Augenblicke hörte ich leise eine Türschnalle klappen und die Türe hinter mir aufgehen. Wie der Blitz war ich vom Fenster weg und sah mich um. Meine Mutter stand vor mir.

"Guten Morgen, Eduard!" sagte sie freundlich und sah mich dann lange an. Ich konnte nicht zum Sprechen kommen und jede Sekunde, die lautlos zerrann, machte mir's unmöglicher, einen Ton hervorzubringen.

"Hast du auch ordentlich geschlafen und was Gescheites geträumt nach deiner gestrigen Reise?" fragte sie endlich und sah mich dabei an, daß mir angst und bange wurde. Ich war fest überzeugt, daß ein großes Geheimnis verraten sei, und konnte mich erst allmählich überzeugen, daß diese Blicke der reinen, besorgten Mutterliebe noch nicht eine provisorische Verurteilung des entlarvten Verbrechers bedeuteten. Meine Fassung kehrte zurück und wir gingen ruhig plaudernd in das Wohnzimmer hinüber, wo der Kaffee und der Herr Papa bereits auf mich warteten.

Als ich eintrat, stund er am Ofen, putzte nach uralter Sitte seine uralte Pfeife und seiherte den gestern gerauchten Tabak in eine blecherne Büchse, die Sommer und Winter, Tag und Nacht dort ihren Platz hatte, um die zurückbleibenden Teilchen, auf die er sehr viel hielt, noch einmal zu benützen. Man verstand in jener Zeit die Genüsse des Lebens auszunützen. Er ließ sich durch meinen Eintritt wenig stören und grüßte mich nur mit einem freundlichen Nicken des Kopfes. Endlich, als alles bereinigt war und wir uns um den Tisch und die mächtige Kaffeekanne gesetzt hatten, die schon längst lockend genug dampfte, sagte er und schlug dabei eifrig mit dem ausgewetzten Stahl auf den ebenso alten Feuerstein: "Vielleicht in einem halben Jahre, Bürschlein, kann ich dir auch das erste Päckchen Tabak schicken!"

Ich dachte dabei an meinen dritten Pfeifenkopf, den ich gestern noch in Stuttgart gekauft hatte und der tief versteckt im Grunde meines Koffers lag. Denn der zweite war während der Examenstage, wo man abends doch auch auf irgendwelche Weise neuen Mut für neue Kämpfe sammeln mußte, ad patres oder vielmehr ad patrem gegangen, da sein Vorgänger schon längst, tief verscharrt in einem Wäldchen, nicht weit von dem Kloster, im Reich des Todes weilte. Natürlich nahm ich ein höchst erfreutes Aussehen an und spielte emsig mit meinem Kaffeelöffel.

"Ob mir wohl Tante Julie die versprochene Ehrengabe bringen wird, von der sie mir gestern so viel gemunkelt hat?" fragte ich meine Mutter, die mit großer Aufmerksamkeit das eben angekommene Tagblättchen durchblätterte. Sie sah lachend auf.

"Du hast mit deinem letzten Brief allerhand Unheil angerichtet", meinte sie und sah dabei so schelmisch drein, wie ich's ihr gar nicht zugetraut hätte. Kein Wunder, daß meine Neugier gewaltig rege wurde. Doch ich konnte nicht näher auf die Sache eingehen; denn in diesem Augenblick klopfte es leise an und meine Mutter rief mit einer Stimme, wie es nur bei einem längst erwarteten und wohlbefreundeten Besuche Brauch und Sitte war: herein!

Und wie gerufen, trat mit einem leichten Morgengruß meine gute, alte Tante Julie in das Zimmer, und hinter ihr drein schob sich wedelnd und schwänzelnd ihr unabtreiblicher Begleiter, mein treuer Freund Joli.

Es ist mir unmöglich, seit ich diese unvergeßliche Tante verloren habe, ihren Namen zu nennen, ohne daß ihr Bild, wie sie leibte und lebte, mir vor die Seele tritt. Ich habe nie eine Großmutter gekannt; sie war dazu bestimmt, diese Lücke auszufüllen. Da sie überdies eigentlich meine Großtante war, konnte sie auch äußerlich Wohl dafür angesehen werden, und wenn das Verzärteln und Verziehen sonst gewöhnlich das Recht und die Pflicht der Großeltern ist, so hat sie treulich getan, was ihres Amtes war. Ich übergehe all die kleinen Beweise ihrer Liebe, die ich täglich von ihr empfing; es ist hier auch nicht der Ort, die Hunderte von Kreuzern und Groschen aufzuzählen, die ich ihr jahraus, jahrein auf alle ersinnbare Weise abzupressen wußte. Ihr Bild aber soll hier aufgehängt sein, zur Ehre des wichtigsten Tages meines Lebens, mit dem sie zur Türe herein kam.

Fünfzig Jahre und mehr waren schon über sie hingegangen. Sie hatte in den bewegten Zeiten der französischen Revolutionskriege, die auch für sie nicht ohne schweren Verlust und bittern Schmerz geblieben waren, denn ihr Bräutigam fiel in einem Gefecht im Schwarzwald, ihre heitere, offene Lebensanschauung bewahrt. Das Einförmige und Abspannende ihres späteren Lebens hatte ihr diese Munterkeit nicht geraubt. Im Gegenteil: ihr Interesse an Leid und Freud Anderer, ihre rege Teilnahme überall, wo sie mit Rat und Tat helfend beispringen konnte, ihre Aufopferungsfähigkeit wuchs mit dem Alter und was sie je durch Undank und Neid leiden mußte, konnte sie ohne Bitterkeit mit ihrem immer frischen, nie versiegenden Humor überwinden. Auch ich war von meiner Wiege an ihr kleiner Schützling geworden und hatte mich ihrer besondern Gunst zu erfreuen.

Was Wunder, daß sie mir einst das Ideal aller weiblichen Liebenswürdigkeit, daß mir all ihre kleinen Eigentümlichkeiten, welche sie bei Andern vielleicht lächerlich machten, angebetete Tugenden wurden? Zu diesen gehörten unter anderem auch die Liebe zu einem Schoßhunde, den sie sich, wie man mir sagte, infolge eines Witzes meines Vaters am Tag meiner Taufe ins Haus bringen ließ. Mit dem Hündlein war ich aufgewachsen, wir hatten Brot und Kuchen miteinander geteilt und auf Tod und Leben Freundschaft geschlossen; jetzt freilich war der arme Kerl steinalt geworden und konnte nur noch mühevoll seine steifen Gliedchen der Gebieterin nachschleppen, die sich's daher seit längerer Zeit angewöhnt hatte, auf all ihren Gängen eine Strohtasche mitzuführen, um das Tierlein, das immerhin die frische Luft genießen sollte, zu tragen, wenn es sich schwer atmend auf den Boden niederkauerte.

So trat sie nun heute ein mit Korb und Hündlein. Letzteres schien mich wieder zu erkennen; es stand ernsthaft wedelnd vor mich hin und sah schwermütig an mir hinauf; eine Erinnerung aus glücklichen, vergangenen Zeiten zog durch den kleinen Kopf; es schüttelte ihn mißbilligend und schien zu knurren: Edward, wie haben wir uns verändert! Dann legte es sich still unter das Sofa und folgte mit müdem Blick jeder meiner Bewegungen. Die Tante, die ich schon gestern begrüßt hatte, legte indes ihre Strohtasche mit mehr Sorglichkeit als sonst auf die Seite und setzte sich zu uns, um noch eine Tasse mitzutrinken. Mein Vater dampfte ruhig aus seinem Ulmer Kopf, meine Mutter las ihr Blättchen und ich und die Tante waren bald in ein lebhaftes Gespräch über die schönen alten Zeiten verwickelt; denn auch ich fühlte heute, daß ich auf ein Menschenalter zurücksah. Eine halbe Stunde war schnell vergangen. Die Mutter schien endlich ausstudiert zu haben; sie las, wie sie gewöhnlich zu tun pflegte, den letzten Satz halblaut vor sich hin, zum Zeichen, daß sie nun auch an der allgemeinen Unterhaltung teilzunehmen wünsche. Ich verstand:

"Heute abend, den 26. September, findet als Vorfeier des Geburtstags unsers vielgeliebten Kronprinzen Wilhelm Tanzunterhaltung auf dem Wartberg statt".

"Nu bringst mich auf das rechte Thema", fiel Tante Julie ein, die ebenfalls aufgemerkt hatte. "Ei, Eduard, ist's denn wahr, was du in deinem letzten Brief geschrieben hast? Du hast das Tanzen gelernt?"

"Ob's wahr sei?" wiederholte ich und sah sie dabei mit verletzter Würde an, was seine gehörige Wirkung tat; denn sie schlug die Augen nieder und ihr Blick blieb an meinen Pantoffeln hängen. "Meinst du" – fuhr ich in gekränktem Tone fort –, "im Kloster lerne man gar nichts?"

"Aber tanzen, tanzen!" rief sie mit komischem Entsetzen. "Sag' mir nur, wie sich das hinter Klostermauern ausnimmt? Studierlampen, vielleicht noch Kutten und ewige Lichtlein, Kreuzgänge und Mondschein; und dazu Tanzen! Verzeih, Eduard, aber ich kann's schlechterdings nicht zusammenreimen; ich glaub's nicht." "So muß ich dir am Ende erzählen, wie ich dazu kam", sagte ich. Mir schien die Sache so ungereimt nicht, und ich tat mir was auf meine Tanzkunst zu gut. Doch warf ich zuvor noch einen prüfenden Blick zu meiner Mutter hinüber, deren Neugier mich jedoch über die Befürchtungen beruhigte, die während ich sprach, in mir aufgestiegen waren. Ich begann, im Gefühl wachsender Würde, mit rüstigem Eifer die Verfechtung der Sache zu übernehmen.

"Wenn solche Ideen über unser Klosterleben noch im Lande spuken (sagte ich), so wundert mich's nicht, daß die armen Landexaminanden von jeher dein unverdientes Mitleid erregt haben, sie mögen durchfallen oder aufgenommen werden. Die Gespenstergeschichten von Kreuzgängen und eisgrauen, runzeligen Professoren sind bei wirklichem Lampenlicht betrachtet so schrecklich nicht. Ha, meine verehrte Jungfer Tante, du solltest einmal in eine unserer Stuben hineingesehen haben, Winters von acht bis neun Uhr, nachts oder sonst in einer freien Stunde, wo man zusammengesperrt ist wie die Schafe im Pferch! Nicht wahr, da denkst du dir die zehn Burschen, – jeden mäuschenstill an seinem Pult, ein Buch in der Hand: der eine studiert, der zweite liest eine moralische Erzählung, der dritte träumt von Freiheit und Sonnenschein, und der vierte schläft vielleicht, wie die übrigen sechs! Weitgefehlt! Da wird geschrieen und gesungen, geneckt und gebalgt, gepfiffen und gepoltert, gezündelt und gespritzt, daß man mitmachen muß, man mag wollen oder nicht. Auf unsrer Stube war nun ein Stuttgarter, der manchen dummen Streich ausgeheckt hat. Einmal in seinem Leben ist er auch auf einen vernünftigen Gedanken gekommen und das war im letzten Semester, wo das Examen ihm ein wenig bange machte. Er hatte nämlich in den Frühlingsferien in seiner Vaterstadt das Tanzen gelernt, und weil er sonst in nichts besonderes Glück hatte, legte er sich mit ganzem Eifer auf diesen Zweig der Wissenschaften. Anfänglich, als er uns seine neue Errungenschaft mitteilte und sich glücklich pries, nun überall in der großen Welt Zutritt zu haben, wären nur die verwünschten Mauern und Riegel nicht, hatten wir unser Gaudium und unsern Spott mit ihm. Doch das währte nicht lange und eh' man sich's versah, hatte er ein kleines Trüpplein Getreuer um sich versammelt, die als Schüler und Jünger seinen Fußstapfen nachfolgten. Denke nur, dein Herr Neffe war der erste derselben. Übrigens meinte unser Lehrer, das komme vom Himmelsstrich her, und prophezeite mir als Unterländer, als Heilbronner vollends, die glänzendsten Erfolge. Wie wir's angriffen, unentdeckt unser Wesen zu treiben? Nachts um zehn Uhr, wenn alles schlief, außer Eulen und Ratten, die uns wenig genierten, zogen wir mit einem einzigen Lichtlein schweigend auf den Dachboden des Klosters. Die schwarzen Schatten des Gebälks schwankten und nickten wie Gespenster. Doch wir begannen getrost unsere Studien. Ein altes, ausgebrauchtes Violoncell schnarrte laut genug, um unsere zierlichen Schritte im Takt zu halten. Ich, das kann ich dir versichern, machte meinem Lehrer Ehre und Vergnügen!" Das Gelächter meiner Tante und das sehr ernste Gesicht meines Vaters unterbrach hier meinen Bericht. Er mochte wohl über das zunehmende Verderben der Jugend, selbst der besseren, zu der er mich rechnete, nachdenken; denn seine Pfeife – ein seit Menschengedenken unerhörter Fall – hing ihm kalt an den etwas gebräunten Zähnen. Doch getrost fuhr ich fort: "Leider wurde das einzige Licht, das wir uns zur spärlichen Beleuchtung unserer Exerzitien gönnten, unser Verräter. Der alte, halbtaube Famulus, der einmal noch außerordentlich spät die Runde machte, glaubte Gespenster gesehen zu haben und zeigte es höheren Orts an. Wenn auch die angestellten Untersuchungen kein Resultat lieferten, so hatte die drohende Entdeckung unseres Verbrechens doch die meisten Teilnehmer zu sehr in Schrecken gesetzt, als daß an eine Fortsetzung des Kursus zu denken gewesen wäre."

Die Stirne meines Vaters heiterte sich bei diesem Schluß auf; Meine Tante jedoch schien nicht ganz befriedigt und fragte:

"Und du kannst also jetzt doch nicht recht tanzen?"

"Hast du die Geschichte von dem Elefanten in Rom noch nicht gehört?" fragte ich statt aller Antwort.

"Von was?"

"Von dem Elefanten, der im Mondschein die Kunststücke einstudierte, die er bei Tag nicht begriff?"

"Und du wärest –"

"Ein Elefant!" sagte ich zuversichtlich; "das heißt", fügte ich mit Würde hinzu, " mutatis mutandis!"

Diese gelehrte Verbesserung war ein wenig zu spät gekommen und konnte die Wirkung eines so offenherzigen Geständnisses nicht schwächen. Selbst mein Vater lachte herzlich und merkte dabei mit Schrecken, daß seine Pfeife wirklich und vollkommen ausgegangen war.

"Nach drei Wochen", fuhr ich eifrig fort, um wenigstens das Gelächter zu unterbrechen, "machte ich meinem Lehrer die neu eingeschulten Touren vor. Er fiel mir anmutig um den Hals und sagte: ich habe ihn, ich habe mich selbst übertroffen!"

"Ach was, der!" sagte die Tante geringschätzig, nachdem sie sich erholt hatte. "Der!" rief ich nicht wenig erzürnt. "Ich sage dir, Tante, du würdest dich wundern, wenn du mich –"

Es war vergebens. Ich mochte sagen, was ich wollte, es steigerte sich nur das Gespött und Gelächter. Resigniert lehnte ich mich in meinen Stuhl zurück und war entschlossen, alles ruhig über mich ergehen zu lassen, bis ein günstigerer Augenblick mir einmal Gelegenheit geben würde, durch die Tat solche Angriffe zu widerlegen.

"Du seist so groß geworden, hast du auch geschrieben!" sagte endlich meine Tante und ging auf ihren Korb zu, der auf der Seite in einer Sofaecke lag.

Statt aller Antwort stand ich auf. Ich war wirklich um mehr als einen Zoll gewachsen und bemerkte mit Vergnügen, wie meine Mutter an mir hinaufsah.

"Nun" – sagte die Tante plötzlich sehr freundlich, "daß du siehst, wie ernst unsere Neckereien gemeint waren, bekommst du dies von mir zum glücklich überstandenen Examen!"

Und damit zog sie vor meinen erstaunten Augen zwei glänzend gewichste Schuhe hervor und stellte sie auf den Tisch. "Ich habe sie vielleicht ein wenig zu groß machen lassen (setzte sie hinzu, als ich ihr herzlich für ihre unerwartete Aufmerksamkeit die Hand drückte). "Dein Fuß scheint mir ein wenig hinter der andern, so gerühmten Größe zurückgeblieben zu sein. Das konnte ich nicht erwarten. Aber vielleicht tut sich 's doch. Vielleicht heute abend – was meinst du? –"

Schon seit ein paar Minuten war mir so was im Kopfe herumgegangen. Diese Zuvorkommenheit überraschte und freute mich. Meine Mutter schien mit dem Vorschlag gar nicht unzufrieden; sie mochte wohl denken, ich habe in letzter Zeit eine kleine Erholung wohl verdient, und mein Vater lachte still in sich hinein. "Werden wohl viele Leute hinaufkommen?" fragte ich etwas befangen und half dabei meiner Tante den Shawl umlegen; denn sie meinte, sie sei schon viel zu lange da.

"Das kannst du dir denken!" entgegnete sie und sah mich lustig an. "heute wird's droben voll und wenn's mit Kübeln schüttet! – Wie die Sonne so schön scheint!"

"Gehen unsere Nachbarsleute auch noch manchmal hinauf?" fragte ich weiter und beschäftigte mich mit großem Eifer an einer Falte ihres Tuchs.

"Was willst du damit?" fragte sie anscheinend gleichgültig.

"Nun, ich meine nur so – Kerns sind doch sonst fleißig auf den Wartberg gekommen!"

"Ja, der alte Kern hat an der Aussicht droben einen Affen gefressen, oder am Wein; was weiß ich?"

"Und nicht wahr, sie lassen ihn nicht gern allein ausgehen? Er muß schon sehr alt sein."

"Wer ›sie?‹"

"Natürlich, Tante, seine Leute, seine Frau und – und"

"Und? –"

Tante Julie drehte sich mit diesem "und" rasch um und sah mich an. Ich fühlte, wie mir das Blut ins Gesicht stieg, wie ich rot sein mußte. Rot und Tübinger Student! Der Gedanke machte mich röter.

"Und Fräulein Emilie!" setzte sie so leise hinzu, daß nur ich es hören konnte, war wenige Augenblicke darauf vor der Türe und lachte laut die Stiege hinunter.

Ich stand noch immer auf demselben Fleck und stierte auf den Boden meiner leeren Kaffeeschale.

"Verkauft und verraten!" murmelte ich vor mich hin; "verkauft und verraten, ehe ich eigentlich hier bin, ja ehe ich noch weiß, was ich eigentlich will. O die Tanten! O du bitterböse Welt!"

2. Abends.

Der Plan, den Mittag und vielleicht auch den Abend auf dem Wartberg zuzubringen, war den Morgen über vollends schnell gereift. Meine Eltern, Tante Julie, ohne den Hund diesmal, aber mit dem Korb; denn er enthielt ja meine ersten Tanzschuhe, die ich nach ihrem Verlangen erst droben anziehen sollte, und meine Wenigkeit bildeten die kleine Karawane, die von unserem Haus hinweg den Wartbergweg hinaufzog. Was den zu erwartenden Besuch der heutigen Abendunterhaltung betraf, so hatte meine Tante vollkommen richtig prophezeit. Offiziere, Damen, Kinder, junge Herren im Sturmschritt und alte freie Reichsbürger mit spanischer Grandezza wallten in langem, buntem Zug über die ebene, sonnige Straße hin und verschwanden in dem gekrümmten Hohlweg, welcher den rebenbedeckten Berg hinaufführt. Es war ein außerordentlich frühes Weinjahr gewesen; in den Feldern brannten da und dort Kartoffelfeuer und sendeten ihren weißen Rauch kerzengerade auf zum Himmel; Sonnenfäden hingen an den Stoppeln und flogen über den Weg; von Zeit zu Zeit rasselte ein knallender Karrenbauer hinter uns her und jauchzte hellauf, wenn er in dem Weinberg, dem er das leere Faß zuführte, weißen Dampf aufwirbeln sah und der muntere Knall von Böller und Pistolen seinem schwerfälligen Roß einen heilsamen Schrecken bereitete.

Mir war nur halb wohl dabei. Das herbstliche Bild, das die ganze Gegend darbot, grüßte mich traulich, wie einen alten, lieben Bekannten, und doch fehlte mir, ich wußte selbst nicht, was? Das heißt, ich wußte es ganz genau. Ich sah die Straße auf und ab; es begegneten mir hundert bekannte Gesichter, die mich freundlich wieder willkommen hießen, und doch suchte ich immer weiter und fand nicht, was ich eigentlich finden wollte.

So waren wir allmählich oben angekommen. Kaum erhaschten wir in einem der kleinen Zimmerchen noch ein bescheidenes Plätzchen und auch das konnte ich nicht ruhig behaupten; denn erst jetzt ging das Begrüßen der alten Kameraden recht an, die sich zu mir drängten, über Examen und Kloster Berichte verlangten und mich fröhlich durch die plaudernde Menge zogen.

Endlich, es war schon gegen Abend, hatte ich mich von dem Schwarm losgemacht. In den Laubgängen um den Wartturm und auf der Terrasse außen war's stiller geworden; die Leute hatten sich allmählich verlaufen und was noch geblieben war, zog sich in das Haus, wo Lichter angezündet wurden, und in den gedrängt vollen Saal zurück. Langsam ging ich auf den stillen, verlassenen Waldwegen meinem alten Lieblingsplätzchen zu; ich hatte mir diesen Genuß für jetzt aufgespart und wollte mir ihn nicht durch das gutgemeinte Geschwätze meiner ehemaligen Schulkameraden verderben lassen, denn ich fühlte mich voll tiefer Gedanken, die sich hartnäckig weigerten. Form und Gestalt anzunehmen. Ich fürchtete nur, es könnte seitdem irgendeine Veränderung mit dem schlichten, luftigen Häuslein gegen Weinsberg vorgenommen worden sein, und das hätte mir sehr wehe getan. Doch es war das alte geblieben. Halbverbrannte, pulverschwarze Papiere lagen an dem falben Rain und auf dem Boden der Hütte; ihre hölzernen Gesimse zeigten die deutlichen Spuren von Feuerteufeln, welche böse Buben drauf losgebrannt hatten; sonst war alles noch wie vor einem halben Jahre, als ich noch gewissermaßen ein Kind war.

Ich setzte mich auf das Gesimse, lehnte meinen Rücken an einen der hölzernen Eckpfeiler und sah durch die weite Fensteröffnung hinaus in die stille, feierliche Abendlandschaft. Es war ruhig geworden weit und breit; im Tale wiegte sich ein leichter, zarter Nebel und schlich sich unmerklich in den Wald, welcher den langen Rücken des Wartbergs schon mit einem rötlich braunen Schein gekrönt hatte. Rechts drüben, vom Wiederschein der Abendröte matt erhellt, lagen die Trümmer der "Weibertreu", und auch durch sie hatte der Herbst seine farbigen Schlingen gewunden. Ferner, schon in nächtlichem Blau stand der Scheuernberg und schaute halbschlummernd herüber über das breite Sulmtal. Was weiter noch von den Löwensteiner Bergen hinter der Weibertreu hervorschielte, konnte man kaum mehr unterscheiden; denn sie lagen in tiefem Schatten und der Mond ging eben hinter ihnen auf – voll, groß, bleich, – und warf seine zitternden Strahlen der scheidenden Abendröte entgegen. – Ach freilich, gestand ich mir, alles noch wie vor einem halben Jahre; schöner sogar und großartiger, und doch! – Drum war ich ein Anderer geworden seit dem vergangenen halben Jahre und es tat mir fast leid.

"Ja, wenn ich sie neben mir hätte, an die ich jetzt denke", sagte ich weiter halblaut vor mich hin; "wenn ich ihr die Weibertreu, die alte Burg dort, zeigen könnte und das Tal und den Wald und den weichen Nebel über Busch und Baum; wenn ich die lieben, schwarzen Locken ihr aus der Stirne streichen dürfte, daß der Mond ihr frei und fröhlich ins frische Gesichtlein scheinen könnte und sich schämen müßte, daß er so bleich ist und so griesgrämig; o wenn und wenn – und wenn –"

Es wurde mir ganz bange vor all den "wenn", die mir langsam und heiß durch Kopf und Herz zogen; es war mir, als müßte etwas zerspringen, wenn ich sie noch lange ihr Wesen treiben ließ, und! doch konnte ich ihnen nicht wehren. "Soll denn kein Einziges von euch wahr werden?" rief ich endlich und sprang auf. Der Nachtwind fuhr durch den Wald heran und die Zweige murmelten etwas in sich hinein. Doch ich konnte nicht verstehen, sagten sie ja oder nein! und bald war's wieder still ringsum. – Da zog ich mein Taschenmesser heraus und fing an, ein großes, tiefes E in den Pfosten vor mir einzugraben. "Es könnte ja auch Eduard heißen, oder Ernst", dachte ich dazwischen; "wer kann unterscheiden, was ein E bedeutet?"

Ein paar helle, schmetternde Akkorde, die durch das Gebüsch tönten, schreckten mich aus meinen träumerischen Arbeiten. Ich sollte ja heute noch tanzen und vielleicht, vielleicht sie treffen! Im Hui war das Messer zugeschnappt, die kleinen Späne weggeblasen und ich auf dem Wege zum Tanzsaal.

Das Gedränge war nicht so groß, als ich befürchtet hatte, doch der Gegensatz zwischen der Dunkelheit draußen und der plötzlichen Helle, der Stille dort und dem Gewirr der Stimmen hier blendete und betäubte mich in den ersten Augenblicken, als ich eintrat. Ich stellte mich in einer Ecke auf, um mich ein wenig umzusehen; doch kaum hatten meine Augen ihren Kreislauf durch den Saal begonnen, so waren sie um keinen Preis mehr zu bewegen, den einmal fixierten Punkt zu verlassen. Und warum hätten sie auch weiterwandern sollen? Hatten sie doch gefunden, was sie suchten. –

Emilie war da. Gott weiß, wo ich sie den Mittag über zu suchen vergessen hatte. Balltoilette gab es hier oben noch keine. Sie hatte ein schwarzes Kleid an und durch ihre dunkeln, glänzenden Haare ein rotes Band geschlungen; das war ihr ganzer Schmuck. Aber auch nur ein Ringlein weiter hätte mir das liebe Mädchen verdorben, dachte ich, das ich heute früh am Nähtischchen belauscht hatte. Sie mußte mich bemerkt haben, denn hinter dem Rücken eines Offiziers vorbei, der mit ihrer älteren Schwester sprach, hatte sie schon zweimal gegen mich hergesehen. Ich war überzeugt, daß ich der Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit war, und diese holde Gewißheit befestigte in mir den felsenfesten Entschluß, heute zu tanzen, es möge kosten, was es wolle.

Jetzt, als der entscheidende Augenblick so nahe gerückt war, hörte ich doch ein wenig aufmerksamer auf die Musikanten, die ihr Möglichstes taten, mit Pauken und Trompeten zu verkünden, wie mir's ums Herz war. Gott im Himmel! erst jetzt merkte ich, welch verzweifelt rasches Tempo in die Instrumente gefahren war. Freilich unser altes zweisaitiges Violoncell auf dem Klosterdachboden hatte einen solideren Takt als die fieberhaft aufgeregten Geigen auf dem Wartberg, ein ruhigeres Blut als die offenbar vom Wein erhitzten Clarinette und Piccolos. Doch was war zu machen? Und wenn auch mein Mut etwas zu wanken anfing, wenn das heute früh noch so feste Vertrauen auf meine Kunst schwinden wollte, sobald ich an einen solchen Walzer dachte: – ein Blick auf das holde Wesen, das schüchtern neben dem ekelhaften Leutnant saß, gab mir den Mut wieder; ich war entschlossen zu siegen oder zu sterben.

Meine Tante, auf der jetzt alle meine Hoffnungen beruhten, befand sich an unserem alten Tische und hatte mich schon längst mit Ungeduld erwartet. Sie sagte mir nicht ohne einigen Unwillen, daß sie mich seit einer halben Stunde überall gesucht habe und daß sich meine Eltern auf den Heimweg gemacht hätten, da sich bei meiner Mutter auf dem luftigen Berg ihr altes Übel, das Zahnweh, so heftig eingestellt hatte, daß sie nicht langer bleiben konnte.

So sehr mich diese Nachricht hätte betrüben sollen, so war doch jetzt, ich gestehe es, mein Kopf zu sehr von andern Gedanken eingenommen. Das große Wagnis mußte gewagt werden. Jetzt oder nie! Wie ich dies meiner Tante mitteilen sollte, war das erste Hindernis, das mir entgegenstarrte.

"Tante, ich muß tanzen!" sagte ich düster, nach einer gewitterschwülen Pause.

"Du mußt?" fragte sie lachend; "nun, ich möchte doch wissen, wer dich zwingt?"

Ihre muntere Art, mich zu necken, gab mir meine entschwundene Heiterkeit zurück. Ich erwiderte daher etwas mutiger:

"Hast du noch nie von einer Schicksalstragödie gehört? Von Ödipus zum Beispiel, der seine Mutter heiraten mußte. Du hast doch die Schuhe noch da?"

Statt der Antwort griff sie nach ihrer Tasche und zog mit gehöriger Feierlichkeit einen um den andern hervor. Ich betrachtete sie mit wonniger Freude.

"Du hast die Schuhe doch schon anprobiert?" fragte sie.

"Ich? – nein!" entgegnete ich etwas erschrocken. Denn plötzlich schienen sie mir eine bedrohliche Größe anzunehmen.

"Nun, so zieh sie in Gottes Namen an, und tanze, bis du genug hast," tröstete meine Tante; "sie werden's schon tun." –

Auch ich hatte die Zweifel an der Zuverlässigkeit meines glänzenden Piedestals mit innerlicher Entrüstung unterdrückt und da sich gerade niemand im Zimmer befand, fing ich mit geschäftigem Eifer an, meine Vorbereitungen zu treffen. Dabei fiel mir wieder der rasende Takt der Musik auf, die auch hier oben in dem verlassenen Zimmerchen deutlich genug gehört wurde, und ich sagte etwas besorgt: "Ich wollte, ich könnte es doch vorher ein wenig probieren! Sie spielen ja wie närrisch!" "Wird dir schon bang?" fragte meine Tante spöttisch.

"Mir? – Kein Gedanke! aber wie gesagt – was meinst du? – könntest du mir den Gefallen nicht tun?"

Und damit rückte ich ein paar Stühle auf die Seite, um meine etwas unklaren Worte deutlicher zu machen. Denn es lag – das fühlte ich zu gut –, es lag doch etwas Beschämendes in dieser Generalprobe meiner Tanzkunst, die ich hiermit vorbereitete. Aber meine gute Tante ersparte mir eine nähere Erklärung; sie hatte den ersten Wink verstanden und warf vergnügt ihr Strickzeug auf den Tisch.

"Aber in den Strümpfen wirst du doch wohl nicht zu tanzen im Sinn haben, Herr Neffe?" sagte sie und half mir einen Tisch auf die Seite schieben. Ich hatte wohl meine Stiefel ausgezogen die bei meinem abendlichen Gang nach der Hütte durch einen ungeschickten Tritt über und über mit Kot bespritzt waren; an das Weitere aber hatte ich noch nicht gedacht.

Während sie zur Türe ging um uns vor jedem Überfall zu sichern, holte ich das Versäumte mit doppeltem Eifer nach und schlüpfte in meine Schuhe. Großer Gott, wie ging das so leicht! eisig kalt fuhr mir ein entsetzlicher Gedanke durch den Kopf. Doch ich schwieg, es konnte sich ja alles noch zum Guten wenden. Aber auch meine Tante schien in diesem Augenblick nicht ganz befriedigt. Sie durchmaß mit ungeduldigen Blicken die wenigen Quadratschuhe Raum, die wir durch das Zusammenrücken der Tische und Stühle gewonnen hatten, und besann sich. "Nein, das geht nicht!" sagte sie endlich und riegelte die Türe wieder auf; "hier bliebe uns nichts übrig, als an der Decke zu tanzen wie die Mücken!"

Auch ich mußte, wenngleich ungern, beistimmen und wir standen uns ratlos gegenüber. – Plötzlich schien ein glücklicher Gedanke in ihrem erfindungsreichen Kopf aufgestiegen zu sein. Ich sah's an dem freudigen Zucken ihrer Wimpern, das immer etwas sehr Wichtiges bedeutete. Noch konnte ich nicht lange fragen. Mit mädchenhafter Lustigkeit faßte mich plötzlich die liebe, alte Frau am Arm und riß mich hinaus. Mein Protestieren, daß man uns sehen könne, daß ich keine Probe brauche, daß es draußen zu kalt sei für sie, alles half nichts, ich mußte mit und nach wenigen Sekunden standen wir draußen unter dem alten Wartturme mutterseelenallein in der stillen Nacht.

"Angetreten!" kommandierte sie, als eben im Saal die Musik wieder von neuem anfing, und ich tanzte.

Das wäre wohl etwas für einen Dritten gewesen, der hinter dem Gebüsch hätte zuschauen können! Der Mond schien hell über den alten, schwarzen Turm herein, der ruhig und schweigend seinen scharfen Schatten auf das falbe, matterhellte Gebüsche warf; das graue Gemäuer sah so ernst und finster drein, der weiße Nachtnebel lag so schaurig in der Tiefe des Waldes, es hätte einem ordentlich bange werden können. Und dazu das koboldartige Paar, das sich – mir wenigstens schien es so – in rasenden Wirbeln um den Turm drehte; es war ein gespenstiger Anblick, der nicht jeden Tag zu genießen war. Meine Tante schien plötzlich wieder um dreißig Jahre jünger geworden; sie tanzte merkwürdig gut; so ganz anders als im Kloster; ich konnte ihr kaum folgen. Hinter mir drein klapperten, wie die Peitschen der Furien, meine Tanzschuhe, die bei jedem Tritte halb abfielen und sich wieder, wie lebende Wesen, an meinen Fersen anklammerten. Ich hielt endlich, erschöpft von der Anstrengung meiner Füße und meiner Lachmuskeln; denn auch ich konnte, trotz meiner tragischen Stimmung, der Komik dieser Szene nicht widerstehen.

"Für diesen Tanzboden wäre es schon ordentlich gegangen!" meinte Tante Julie, nachdem sie sich ein wenig erholt hatte. "Aber, sage, was hat denn immer so hinter uns drein geklappt? Es war ja wie ein Spuk!"

"Ach, meine Schuhe!" – sagte ich kleinlaut.

Doch sie schien wenig Empfindung für mein Unheil zu haben. Im Gegenteil belustigte sie die Ursache, die mir in diesem Augenblick namenlosen Kummer machte, ganz ungemein. Ich konnte ihren Spott kaum mehr ertragen.

"Aber so kann ich ja ganz unmöglich tanzen; daran denkst du gar nicht!" warf ich empfindlich drein.

"Ja, willst du denn noch weiter tanzen!" rief sie verwundert. "Jetzt gehen wir brav ordentlich heim! komm! –" und mit diesen Worten wandte sie sich rasch um und ging dem Hause zu, um Shawl und Hut zu holen. Einen so traurigen Ausgang all meiner sehnsüchtigsten Hoffnungen hatte ich nicht erwartet. Ich folgte ihr nicht. Schweigend und in mich gekehrt stand ich noch auf demselben Platze, wo sie mich verlassen hatte, und starrte dumpf auf den Boden. Das Mäuerlein mir gegenüber war mit weichem, üppigem Moos überzogen, und da der Mond gerade so hell darauf schien, zog es meinen Blick unwillkürlich an. "Heureka, heureka! ich hab's gefunden!" jubilierte ich in die Mondnacht hinaus, und im nächsten Augenblick bemühte ich mich, meine weiten Schuhe mit dem weichen, feuchten Moos auszupolstern, das in reicher Menge an den Steinen herumhing.

Das Unternehmen gelang über alles Erwarten. Mein guter Genius half mir emsig. Schon nach fünf Minuten stand ich in meinen Schuhen wie ein Postillon in seinen Stiefeln. "Es mag gehen, wie es will, ich tanze!" rief ich und befand mich im nächsten Augenblick unter der Türe des Tanzsaals. –

Tante und Schuhe waren vergessen. Dort saß sie ja noch immer, der zulieb ich alles, selbst das Leben gewagt hätte. Doch noch immer stand auch der verzweifelte Offizier neben ihr, sprach bald mit ihrer Schwester, bald mit ihr selbst und ließ sich durch nichts bewegen, seine Belagerung aufzugeben. Da muß gestürmt werden! sagte ich mir mit einer Entschlossenheit, über die ich mich selbst wunderte. Noch ein Blick auf meine Füße, die durch meine zum Glück weiten und langen Beinkleider vor frechen Blicken geschützt waren und so jeder Gefahr trotzten, und ich trat dann näher.

Ihre Schwester schien mich zuerst bemerkt zu haben und rief mir schon von weitem entgegen:

"Ach, Sie sind auch wieder hier, Herr Eduard? Sie verzeihen doch, – fast hätte ich "Du" gesagt und das wäre gewiß recht unpassend gewesen."

Sie lachte. Ich hätte mir diese Einleitung schon gefallen lassen, doch der Offizier hatte zugehört und lachte auch; das Blut schoß mir siedend heiß ins Gesicht. Da sah Emilie ihre Schwester an, mir schien's, etwas unwillig, und alles war wieder gutgemacht.

"Ich werde mir's immer zur Ehre rechnen, Fräulein", – sagte ich etwas leis, – "wenn Sie mich auch ferner Ihrer mütterlichen Freundschaft würdigen."

Ich hatte es gut gemeint; Fräulein Elise war um vier Jahre älter als ich, und hatte mich als Jungen manchmal gehofmeistert. Ein entrüsteter, stolzer Blick lohnte mich jetzt für das "mütterliche" Verhältnis, das ich ihr in aller Unschuld vorgeschlagen hatte, und weckte mit einemmal tausend Qualen meines beängstigten Gewissens, die das stetige, boshaft freundliche Lächeln des impertinenten Leutnants zu einer furchtbaren Höhe steigerte. Doch wieder sollte Emilie mein Retter sein. Sie wandte sich freundlich gegen mich, wohl um mich zu trösten, und sagte: "Nicht wahr, Herr Eduard, Sie sind schon seit gestern abend hier?

Mehr bedurfte es nicht, um mich wieder vollkommen selig zumachen; doch dieser glückliche Frieden sollte nicht lange dauern.

"Der junge Herr ist wohl gekommen, um nach dem Klosterleben die Herbstvergnügen mitzugenießen?" warf Fräulein Elise ein und maß mich von oben bis unten mit einem mehr als sarkastischen Blick.

"Ha ha, um zu tanzen! ha ha ha!" lachte der Leutnant grinsend, der endlich anfing, zu fühlen, daß er einen Witz machen sollte.

"Allerdings, mein Fräulein", sagte ich empört und trat, auf jeden Ausgang gefaßt, etwas näher; "allerdings habe ich im Sinne gehabt, heute abend zu tanzen und werde, wenn anders nichts dazwischen kommt, dieses entsetzliche Vorhaben auch durchführen. Da aber zu der Ausführung dieses Projekts, wie ich gehört habe, meine Wenigkeit allein nicht ausreicht, so – so würde ich mir die Freiheit nehmen, um – für den nächsten Walzer – um die Hand ihrer Fräulein Schwester – – –"

Weiter kam ich nicht; denn Emilie schlug plötzlich die Augen auf und wurde bis an die Stirne rot. Auch der Leutnant, der während meiner langen Rede, über seinem Witze brütend, mit schwermütigem Blick auf die Seite geschaut hatte, fuhr in diesem Augenblick auf und stimmte, als er Elise in ein unwiderstehliches Lachen ausbrechen sah, pflichtschuldig und kräftig mit ein.

"Um die Hand meiner Schwester wollen Sie anhalten!" rief sie endlich; "aber um Gottes willen! bei mir doch nicht? Da müssen Sie sich an Papa wenden, oder an die Mama!"

"Ha ha ha! Um ihre Hand! Um Fräulein Emiliens charmante Hand! Ha ha! Auf Ehre, kühn, ha ha ha! sehr kühn!" wieherte der Leutnant.

Doch Emilie sprang rasch auf.

"Sie sind ja unser alter Nachbar!" sagte sie in meine schwirrenden Ohren; "wir werden schon miteinander herumkommen. Kommen Sie!"

Und damit bot sie mir schüchtern und mutig zugleich die kleine Hand und zog mich rasch in das Gewühl der Leute; denn eben fingen die Paare an, sich zu ordnen.

Diesen Ausgang hatte unser Offizier so wenig erwartet als ich; wie versteinert stand er da, als wir an ihm vorbeiglitten, und machte dann vor Fräulein Elise eine tiefe Verbeugung, um sich in verletztem Selbstgefühl zurückzuziehen. Er hatte selbst auf Emilie spekuliert. –

Für Augenblicke reinen, ungetrübten, wonnigen Glücks hat der Mensch kein rechtes Gedächtnis.

So geht es mir wenigstens mit den paar Minuten des so ereignisvollen Tags, die vor dem Antreten zum Tanz zerrannen. Was ich sprach, was Emilie sprach, ich weiß keine Silbe mehr; nur das weiß ich noch, daß ich glücklich war und stolz wie ein König, und daß Himmel und Erde vor meinen Blicken schwammen wie ein Nebel, und durch den Nebel klar und hell ihr Auge drang und sich in mein Herz bohrte, tief, bis zum untersten Grunde. – Aber das alles läßt sich nicht beschreiben. Das Paar vor uns wirbelte in den Saal hinein, ich umschlang meine Tänzerin und fort ging's!

Wie lang ich so tanzte, ohne zu wissen, was ich tat, weiß ich wieder nicht. Es ging so leicht, so schwebend, die Musik, die mir früher unerträglich rasch vorgekommen war, trug und wiegte mich; ich fühlte nichts vom Boden, hörte nicht die Paare, die wir zurückließen, die uns verwundert nachsahen; in meinen Adern glühte es, aber nicht unruhig und unbändig. Ich wiegte mich in schönem Maß und Takt, wie die alten Griechen getanzt haben mochten, wenn sie am Meeresstrande den Frühling begrüßten. Da ging langsam die Türe des Saales auf. Kühl und frisch wehte der Nordwind in das schwüle Gemach herein. Unwillkürlich flog mein Blick über die freie Mitte des Bodens. Dort, vom Zuge leicht bewegt, tanzte und hüpfte in wunderlichen Kreisen und Ringen – eine Flocke Moos.

Hätte man mich in diesem Moment in einen eiskalten Strom gestürzt, ich hätte mich glücklich geschätzt. Einen Augenblick betrachtete ich mit starrem Entsetzen das dämonische Spiel der Flocke; dann sah ich auf meine Füße. Und welcher Anblick! Mein rechter Schuh war halb hinuntergetreten und ein wohl fünf Zoll langes Schwänzlein meines verhängnisvollen Ausstopfmaterials wedelte und zappelte hinterdrein und flog bei jedem Schritt lustig in die Höhe.

Emilie ahnte noch nichts. Ich hatte nicht anhalten können. Ein entsetzlicher Blick auf die Umstehenden zeigte jedoch, daß ich nicht der Einzige war, der das Schrecklichste wahrgenommen. Ich machte eine fürchterliche Anstrengung, zu stehen, glitt aus, sank in die Knie. Emilie sprang mit einem unterdrückten Schrei auf die Seite, ich wieder in die Höhe, – und hinaus, hinaus riß mich's mit höllischer Gewalt; die Reihen der Nächststehenden waren in einer Sekunde durchbrochen, die Türe aufgerissen und lautes Gelächter und Geschrei zitterte durch das Haus, als ich sie betäubt hinter mir zuschlug.

Drinnen, mitten im Saal, lag mein moosgefüllter Tanzschuh! – Wie ich heimgekommen, ist mir bis auf den heutigen Tag noch unklar. Meine Stiefel ließ man des andern Morgens durch einen Knecht vom Wartberg holen; denn ich war in der Nacht nur mit einem Schuh zu Hause angelangt; den anderen brachte gegen Mittag unseres Nachbars Magd mit einem anonymen Billett an mich. War's auch der Handschrift nach von Fräulein Elise, enthielten, wie mir schien, die kurzen Zeilen auch den beißendsten Hohn: ich drückte es an meine Lippen und eine bittere Träne fiel darauf; es war doch von ihrer Schwester.

Am Abend desselbigen Tages drückte ich mich in die Ecke eines Postwagens, um eine mir versprochene Reise in die Schweiz anzutreten. Ich hatte mit jener Träne Abschied genommen von allem, was Erdenglück heißt; ich wollte wenigstens dem Spotte entfliehen. Meine gute Tante, meine treuen Eltern hatten sich vergeblich abgemüht, meinen Entschluß zu andern.

3. Nach Jahren

Sechs Jahre nachher befand ich mich wieder in jenem Hüttlein auf dem Wartberg, das gegen die Weibertreu und das Sulmtal hinunterblickt. Es hatte sich seitdem manches in seiner äußeren Lage geändert und manche Freude, manches Leid hatte ich in der kurzen Zeit erfahren, die nun hinter mir lag. Vor einem halben Jahre war ich an dem Grabe meiner treuen alten Tante Julie gestanden. Eben befand ich mich zu Heilbronn, um meinen lieben Eltern selbst die freudige Nachricht zu bringen, daß ich an der höheren Lehrstelle zu K., wo ich seit einem Jahre Verweser gewesen war, nun förmlich angestellt worden sei, – meinen Eltern und noch jemanden. Es war Abend, wie an dem verhängnisvollen Tage, an dem ich mich vor Jahren hier befunden hatte. Die Sonne war eben untergegangen; auf der Sohle des Tals stieg schon hier und dort der zarte Flor des Nebels auf und umhüllte die dunkeln, schattigen Erlenbüsche des Flüßleins. Groß und bleich hing der volle Mond über der alten Burg dort drüben und schon spielten die zitternden Schatten seines Lichtes über die dämmerlichen Halden. Ich sah lange hinaus; die Erinnerung ergriff mich mächtig und – wie's ja immer so geht, man mag einst eine komische oder tragische Rolle gespielt haben – wehmütig. Da legte sich von hinten eine weiche, warme Hand auf meine Schulter; ich wandte mich, ohne überrascht zu sein, um.

Vor mir stand ein hohes schlankes Mädchen in schwarzem Kleid; durch ihre dunklen Haare hatte sie ein schmales, rotes Band gewunden, an ihrem Finger blitzte im matten Mondlicht ein goldnes Reifchen. Ihr Gesicht, ihre schwarzen, tiefen, ernsten Augen zu beschreiben, unterlass' ich am liebsten.

"Du hast mich etwas lange warten lassen", sagte ich und zog sie zu mir nieder auf die hölzerne Brüstung.

"Ich habe unsre Eltern nicht gleich gefunden", entgegnete sie; "sie wollten's auch nicht leiden, daß wir noch länger oben bleiben. Aber wo hast du –"

"Meine zwei Freunde?" ergänzte ich; "diese sind, Gott sei Dank, auf gute Art weiterbefördert, 's ist, als wollte man uns keine Minute gönnen. Sieh nur, wie's seitdem so schön geworden ist da draußen!"

Sie hatte ihren schönen Lockenkopf an meine Schultern gelehnt und hörte geduldig zu, was ich ihr von, Mondschein und Nebel, von Erlkönig und Edelfräulein, von Vergangenheit und Zukunft vorplauderte. Eine