Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

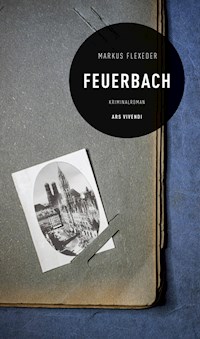

1922: In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und politischer Unsicherheit nach dem Ersten Weltkrieg zieht der junge Leopold Kruger nach München, um Schriftsteller zu werden. Er lebt bei seinem Onkel Carl Feuerbach, einem Kriegsveteranen und Mann voller Geheimnisse. Über den leitenden Ermittler der Kriminalpolizei, Joseph Obermeier, der ein guter Freund Feuerbachs ist, bekommt Leopold Details einer Mordserie mit, die ganz Europa erschüttert: Mehrere Leichen mit Bisswunden werden gefunden und erinnern an den gerade im Kino laufenden Film Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens. Die Jagd auf den Killer beginnt, und niemand scheint der zu sein, der er zu sein vorgibt ... In Tagebüchern offenbart Leopold sein Schicksal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1922: In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und politischer Unsicherheit nach dem Ersten Weltkrieg zieht der junge Leopold Kruger nach München, um Schriftsteller zu werden. Er lebt bei seinem Onkel Carl Feuerbach, einem Kriegsveteranen und Mann voller Geheimnisse. Gleichzeitig versetzt eine Mordserie die Stadt in den Ausnahmezustand: Leichen mit Bisswunden werden gefunden und erinnern an den Film »Nosferatu«. Die Kriminalpolizei gerät an ihre Grenzen. Jäger werden zu Gejagten. In Tagebüchern offenbart Leopold sein Schicksal …

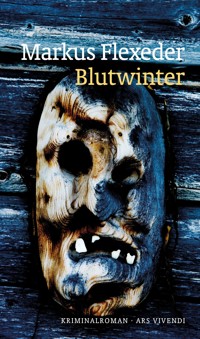

Markus Flexeder wurde 1973 im niederbayerischen Eichendorf geboren. Seit 1988 lebt er in Landshut. 2014 erschien sein Krimidebüt Blutwinter bei ars vivendi, 2016 folgte Böse sind die anderen. Flexeder war Kolumnist der Landshuter Abendzeitung und Juror des Landshuter Literaturwettbewerbs.

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage Oktober 2021)

© 2021 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (druch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

www.arsvivendi.com

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München

Lektorat: Dr.Felicitas Igel

Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg

Motivauswahl: ars vivendi

Umschlagfoto: © plainpicture/Reilika Landen

Datenkonvertierung eBook: CPI buchbücher.de GmbH, Birkach

eISBN 978-3-7472-0305-7

Für meinen Sohn Alexander

Feuerbach

»Es gibt Lämmer, und es gibt Wölfe. Carl Feuerbach ist ein Wolf. Jetzt ist er da draußen und streift durch die Stadt. Ich werde es mir nie verzeihen, die Wildheit in seinem Blute erneut entfacht zu haben!«

Joseph Obermeier, Kriminalinspektor, München im November 1923

Die vorliegende Niederschrift basiert auf Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsausschnitten.

Ereignisse, bei denen weder der Verfasser anwesend war noch Schriftstücke existieren, die Aufschluss geben können, wurden anhand von Fakten und Erzählungen rekonstruiert.

Auf die Einträge von Januar 1923 bis Oktober 1923 wurde verzichtet, da diese für die Darstellung der Geschehnisse unerheblich sind.

Leopold Kruger

Aufbruch

Brief von Elfriede Kruger an ihren Bruder Carl Feuerbach Berchtesgaden, 11.Oktober 1922

Mein lieber Carl,

wie in unserem Briefwechsel verabredet, wird Leopold am 20.Oktober in München eintreffen. Es bricht mir das Herz, zuzuschauen, wie einer meiner beiden Söhne in die Welt hinausgeht. Doch ist es mir ein bescheidener Trost, dass er nicht irgendwohin ziehen wird, sondern in meine Heimatstadt.

Geliebter Bruder, pass bitte gut auf meinen Buben auf! Was schreibe ich hier? Leopold ist ein stolzer Mann von zweiundzwanzig Jahren. Du wirst staunen!

Man merkt, dass Deine Schwester seine Mutter ist. Bitte vertragt euch! Bisweilen kommt es mir so vor, als besäße er mehr Ähnlichkeit mit seinem Onkel Carl aus München als mit seinem Vater. Im Gegensatz dazu ist Maximilian ein Ebenbild von Ignaz. Ein Umstand, der meine Kinder nicht unterschiedlicher machen könnte.

Der heimische Bauernhof vermag einem Menschen wie Leopold nicht das Mindeste zu bieten. Theater, Literatur, das Gewusel des Lebens, all das sucht er hier vergeblich.

Leopold will Schriftsteller werden. Und was soll ich sagen, ich bin skeptisch. Doch was wäre ich für eine Mutter, wenn ich ihm meine Unterstützung verweigern würde?

Als er mir mit sehnsüchtiger Stimme sein Vorhaben anvertraute, lachte ich nicht, wie es viele andere inmitten von Kühen, Bergen und Wäldern getan hätten. Nein, ich amüsierte mich nicht über solch hochfliegende Pläne meines Kindes! Vielmehr wurde mir ernst und traurig ums Herz. Ich fühlte, dass alles auf ein Lebewohl zulief.

Schwieriger gestaltete es sich, Ignaz von dem Vorhaben unseres Buben zu überzeugen. Denn die Arbeit hier am Hof ist schwer und mühsam. Wenn zwei Hände fehlen, gilt das umso mehr. Trotz alledem wäre es widersinnig, ihn zu halten. Einer, der gehen will, muss gehen! Und wenn mein Sohn es nicht jetzt in Frieden mit sich und der Familie tut, dann früher oder später im Streit.

Leopold passt ohnehin nicht hierher. Wobei es mir immer eine Freude war, sein offenes, freundliches Gesicht zu sehen, das so sehr im Gegensatz zu den Mienen der grimmig dreinschauenden Bauern stand. Wenn er sich in München dem weiblichen Geschlecht nähert, und dies wird geschehen, davon bin ich überzeugt, wird er wohl manches Abenteuer erleben. Doch Carl: Bewahre ihn vor der Hurerei. Fiele er ihr anheim, würde ich Dir das niemals verzeihen!

Lieber Bruder, denke bitte nicht, ich wäre nicht wissbegierig, wie es um Dich bestellt ist. Unser letztes Treffen liegt eine Ewigkeit zurück. Niemand ahnte damals, welch ein Krieg auf die Welt zukommen würde. Schmerzvolle Zeiten liegen hinter uns allen.

Ich hoffe inständig, dass es Dir gut ergangen ist. Trotz unseres fehlenden Kontaktes bleibt meine Verbundenheit nicht nur im Blute, sondern ebenso im Herzen. An unsere Eltern, Gott hab sie selig, und unsere Kindheit in München denke ich sehr oft. Meistens, wenn ich Ignaz im Umgang mit unseren Buben beobachte.

Wundervolle Eltern haben uns großgezogen, uns in die Welt der Kunst, Literatur und des Freidenkens eingeführt. Dass ich heute da bin, wo ich bin, ist Ironie des Schicksals. Doch der Liebe, selbst wenn sie womöglich der Einbildung entspringt, muss man folgen. Ihr ist man wehrlos ausgesetzt. Und mein Mann ist fleißig, ehrbar und loyal. Eine Seltenheit unter den Menschen.

Carl, bitte erkläre meinem Leopold Deine Sicht der Dinge. Nicht, weil er werden soll wie Du. Doch Neues bereichert den Geist. Berichte ihm von Deinen Erlebnissen, zeige ihm die großen und kleinen Theater der Stadt, lehre ihn das Leben abseits dessen, was ihm bisher bekannt ist. Mein Leopold soll die Alternativen kennen und schätzen lernen. Hoffentlich wird er den richtigen Weg wählen, um sein Glück zu finden.

Trotzdem, lieber Carl, möchte ich nicht, dass er Dir zur Last fällt oder Ungelegenheiten bereitet. Obzwar ich Dich bitte, auf ihn zu achten, will ich auf keinen Fall, dass Du ihm eine Unterkunft anbietest oder eine Anstellung verschaffst. Leopold muss auf seinen eigenen Beinen stehen und lernen, die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern. Gleichwohl ich sein Vorhaben der Schriftstellerei unterstütze, will ich ihn nicht im Mindesten der Erfahrung berauben, für den eigenen Unterhalt sorgen zu müssen. Leopold soll nicht in Träumen schwelgen! Und unterstehe Dich, zuzulassen, dass aus ihm ein Müßiggänger wird!

Um ihn jedoch die ersten Wochen vor dem Hunger und der Angst zu bewahren, ohne ein Dach über dem Kopf zu sein, ist er mit ausreichend Geld ausgestattet. Für eine ordentliche Mahlzeit am Tag und ein Zimmer genügt es. Bis zu dem Zeitpunkt, an welchem ihm das Geld ausgehen wird, muss er sich um eine adäquate Anstellung bemüht haben. Einen Notgroschen lege ich diesem Brief bei. Du wirst erkennen, wann und ob der Zeitpunkt gekommen ist, Leopold damit zu unterstützen. Er weiß hiervon nichts.

Unser Hof liegt in rauer Natur, dort, wo der Adler seine Kreise zieht. Inmitten einer Großstadt lebt mein Kind alsbald in einem Schmelztiegel menschlicher Befindlichkeiten wie Gier, Niedertracht und Bösartigkeit. Im Gedenken dessen möchte ich ihn in meinen Armen halten und vor der Welt beschützen, wie damals nach seiner Geburt. So trockne ich meine Tränen und bete allnächtlich zu Jesus am Kreuze. Lieber Gott, beschütze ihn!

Falls Dinge geschehen, die eine sofortige Kontaktaufnahme erfordern, melde Dich per Telephon bei unserer Polizeistation unten in Berchtesgaden. Nenne Deinen Namen. Die Gendarmen sind unterrichtet. Man wird mich umgehend benachrichtigen.

Bruder, ich danke Dir!

Elfriede

Brief von Leopold Kruger an seine Mutter Elfriede,20.Oktober 1922

Meine liebe Mutter,

endlich befinde ich mich wirklich und wahrhaftig auf der Reise in mein Leben. In den kurzen Momenten der vergangenen Nacht, in denen es mir gelang, Schlaf zu finden, wurde ich von grauenhaftem Alpdrücken heimgesucht. Ich betrachte dies allerdings keineswegs als schlechtes Vorzeichen. Vor solch einem Schicksalstag wie dem heutigen ist es gewiss eine normale Sache, wenn sich meine Nerven in Aufruhr befinden. Die Erregtheit meines Geistes bezwang die Müdigkeit des Körpers.

In diesem Moment des Schreibens blicke ich aus dem Zugfenster. Obwohl es meinem innigsten Wunsch entspricht, hinauszugehen in die Welt, empfinde ich Wehmut. Ungeachtet dessen fühle ich mich gleichzeitig befreit wie nie. Ein seltsamer, ein unbekannter Gemütszustand. Ich danke Dir so sehr!

Trotz jenes Feuerwerks in meinem Kopf überkommt mich körperliche Müdigkeit. Dennoch will ich versuchen, jeder Kleinigkeit auf meinem Wege Beachtung zu schenken.

Mit jedem Poltern des Zuges entferne ich mich weiter von der Heimat. Obwohl ich Bayern nicht einmal verlasse, fühlt es sich an, als reiste ich in ferne Länder.

Ich kenne die Berge und die Natur, doch bescheren mir der Blick aus meinem Abteil und der Gedanke des Abschieds unbekannte Eindrücke von meiner Heimat. Ich betrachte die tief eingeschnittenen Täler, als sähe ich sie zum allerersten Mal. Mein Blick folgt den Bächen mit den breiten Geröllstreifen zu beiden Seiten, und ich sehe mächtige Wälder die Berge hochsteigen. Meine Abneigung gegen das Umfeld meiner Kindheit schwindet mit jedem Kilometer.

Während ich diesen Brief schreibe, falle ich immer wieder in einen träumerischen Halbschlaf. Die Bilder, die vor dem Fenster an mir vorbeiziehen, verwischen mehr und mehr zu einer schemenhaften Mixtur unterschiedlicher Farben. Die gezackten Gebirgsspitzen verschwimmen mir am Horizont.

Die steilen Hügel, dort, wo Gras auf Felsen trifft, und die bewaldeten Hänge, die wie Zungen in die Täler ragen, machen immer mehr einer grünen, sanft ansteigenden Landschaft Platz, voll von Bäumen und Gebüsch. Straßen verlieren sich in der Ferne oder werden von Wäldern aufgenommen. Inzwischen ist es mir unmöglich, zwischen nah und fern zu unterscheiden. Ich blicke eine Weile aus dem Fenster, ohne mich mit dieser Niederschrift abzulenken.

Später: Der Chiemsee liegt hinter mir. Meine weiteste Reise endete im Sommer vor zwei Jahren an seinem Ufer. Von jetzt an erkunde ich Neuland.

Fichten, Buchen, grüne Wiesen und braune Äcker verschwinden am Fensterrand ebenso rasch, wie sie aufgetaucht waren. Im Wechsel dazu sehe ich Dörfer, wie ich sie kenne: eine überschaubare Ansammlung von Häusern und Hofstellen, mit einem Kirchturm in der Mitte. Vereinzelt tauchen Kapellen auf, oder ich erblicke Holzkreuze am Wegesrand. Das erinnert mich an Dein Geschenk zum Abschied. In den zurückliegenden Tagen musste ich Dir manches Versprechen geben. So wie ich in alles eingewilligt habe, werde ich auch den Rosenkranz ständig bei mir tragen, den Du mir beim Lebewohl überreicht hast. Ob Gott deshalb mehr auf mich achtet als auf andere?

Am Bahnsteig in Rosenheim sah ich Frauen und Männer im Trachtengewand. Große Unterschiede zu dem unseren konnte ich nicht erkennen, was mir trotz der Aufregungen ein Gefühl der Sicherheit gibt.

Eben ist eine große Zahl von Apfel-, Birnen- und Kirschbäumen an meinem Fenster vorbeigehuscht. Die Blätter leuchten schon in allerlei schönen Farben, hängen jedoch noch vollständig an den Zweigen. Bei diesem Anblick regte sich eine nur zarte, aber schöne Erinnerung in mir. Doch die Zeiten meiner Kindheit liegen in der Vergangenheit.

Dunkle Wolken ziehen sich am Horizont über den schneebedeckten Häuptern der Berge zusammen, und um die gezackten Gipfel zucken Blitze auf. Ein prachtvolles Naturschauspiel in der Ferne. Den letzten Teil meiner Zugfahrt widme ich wieder der Aussicht aus meinem Fenster.

6Uhr30 am Abend. München ist wahrlich eine Weltstadt! Schon allein der Bahnhof mit seinen riesigen, überwölbten Gleishallen, Backsteinmauern, Säulen und Rundbögen entfaltet eine beeindruckende Wirkung.

Die Oktoberdämmerung hat dicke Nebelschwaden mitgebracht. Straßenlaternen werfen Lichtkleckse auf den Bahnhofsvorplatz. Es ist laut. Fußgänger tummeln sich hier, Automobile fahren auf den Straßen, Trambahnen kreuzen ihren Weg. Dazwischen holpern Droschken über das Pflaster.

Während ich diese Zeilen verfasse, sitze ich im Café Bristol in der Bayerstraße und warte auf Onkel Carl. Ich bin gespannt auf ihn.

Sorge Dich also nicht. Ich bin wohlbehalten in München angekommen. Eine spannende und aufregende Zeit liegt vor mir. Dies soll mein einziger Brief für einen längeren Zeitraum bleiben. Nicht, weil es eine böse Verbindung zu trennen gälte, sondern vielmehr, weil ich mich behaupten will, ohne dabei Wehmut zu verspüren.

1

Auszug aus dem Nachlass Balthasar Geigers

21.Oktober 1922. – Mein Name ist Balthasar Geiger. Ich wurde am 7.Juni 1880 in München geboren. Bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr besuchte ich die Schule. Danach half ich im Ladengeschäft meiner Familie – bis man mich auf Anraten meines Vaters in eine Einrichtung zur stationären psychiatrischen Beobachtung verbringen ließ. Um Gerede zu verhindern, welches sich auf die Geschäfte meines Vaters hätte auswirken können, sorgten er und der Arzt unserer Familie auf hinterhältige Weise für die Aufnahme in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Hildesheim. Weit entfernt von zu Hause!

Nach eingehender Untersuchung und sechswöchigem Aufenthalt entließ man mich, zur Enttäuschung meines Vaters ohne den Befund einer Geisteskrankheit. Ich kehrte nach München zurück. Mein Vater verstarb wenige Jahre später. Um den alten Geiger ist’s nicht schad! Um meine Mutter dagegen schon. Sie war bereits kurz vor meinem sechsten Geburtstag verstorben.

Einige Jahre lebte ich ganz passabel von den Ersparnissen meines Vaters. Hinterher führte ich verschiedene Arbeiten aus. Geheiratet habe ich nie. Zwar hatte ich hin und wieder mit ein paar Frauen poussiert, doch mache ich mir bis heute nicht viel aus ihnen.

Bei Kriegsausbruch 1914 entschied ich mich für den freiwilligen Militärdienst. Aufgrund einer Verwundung an der Front verbrachte man mich in ein Garnisonslazarett. Hatte ich meine selbst gewählte sexuelle Abstinenz bislang nicht richtig begründen können, öffneten sich mir hier neue Türen. Kam ich doch dort mit einem Mann in Kontakt, der ebenfalls Männer liebte.

In jenen Jahren geschah viel, was meinem Leben eine neue Richtung gab. Ich fand Gefallen am Krieg und dem Töten von Menschen. Dazu kam, dass nach Jahren des Schweigens die Stimmen in meinem Kopf zurückkehrten. Ich wurde endlich der, der ich in meinem Wesen war.

Warum reißt der Wolf das Lamm? Es ist ein in die Wiege gelegter Trieb. Dabei entscheidet der Wolf nicht, welches Tier sein nächstes Opfer ist. So liegt es auch nicht in meiner Macht, wer meine Wege kreuzt. Vielmehr bin ich das Werkzeug einer von Gott gegebenen Veranlagung.

Nach dem Krieg von der Bayerischen Landespolizei übernommen, bekleide ich den Rang eines Wachtmeisters der Reiterstaffel München. Doch irdische Gesetze weisen mir nicht den Weg. Die innere Welt mit ihren unsichtbaren Stimmen, die jeder in sich trägt, treibt mich voran. Manche Menschen führt dies in den Wahnsinn. Aber andere, solche, die ihrem Rufen wahrhaftig folgen, lassen sie emporsteigen zur höchsten Stufe menschlicher Entwicklung. Nur Auserwählten ist es vergönnt, sich zu Herrschern über die eigene Rasse zu erheben. Gott weist uns den Weg, sogar in der Dunkelheit. Gott ist der Herr von allem! Doch trotz seiner Machtvollkommenheit lässt er den Teufel existieren, anstatt ihn zu zerquetschen. Der Teufel mitsamt seinen Dämonen kann daher nur Gottes Wille sein – und alle zusammen sind wir Zeugen der natürlichen Evolution. Die Schwachen nähren unsere Kraft, und einzig das Schicksal entscheidet über Leben und Tod. Ich wähle nicht.

Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte verfasse ich diese Niederschrift, die mein Werk für Gott bezeugen soll. Die folgenden Generationen werden von diesem meinem Werk lesen. Einem Werk, das mit dem gestrigen Tage seinen Anfang nahm. Dieses Datum wird in Chroniken verzeichnet sein: Der 20.Oktober 1922, der Tag der ersten Tötung. Jung war sie. Ihr braunes Haar hatte sie zu einem französischen Zopf geflochten. Verspielt und leichtsinnig hatte sie einem Treffen zugestimmt. Wir besuchten die Bavaria-Lichtspiele in Schwabing. Im grauen Schein der Leinwand funkelten ihre Augen angsterfüllt, mit erregbaren Nerven.

Nach der Vorstellung traten wir hinaus in die Nacht, erleuchtet vom Mond, der bereits über der Stadt stand. Anfangs lehnte sie meinen Wunsch, auf dem Nachhauseweg den alten Nordfriedhof zu überqueren, ab. Doch die Aussicht auf einen zukünftigen Ehemann schien wohl so verlockend, dass sie sich rasch umstimmen ließ, um Wohlgefallen in mir auszulösen. Als sie meine tatsächlichen Absichten begriff, winselte und bettelte sie um ihr Leben. Sie war mir ein Insekt, das ich nach Belieben zerquetschen, dem ich die Flügel ausreißen konnte.

Ich schändete sie nicht. Das Todesflackern ihrer Augen, das Zucken ihrer Lippen stillten mein Begehren, als sie ihr irdisches Leben aushauchte. Sie starb leise und schwach.

1. Tagebucheintrag von Leopold Kruger

21.Oktober 1922. – Um mich in vielen Jahren an alles zu erinnern, werde ich vom heutigen Tage an ein Tagebuch führen. Zugleich erachte ich diese tägliche Übung als Vorbereitung auf die Schriftstellerei. Und sollte es denn so kommen, dass diese Aufzeichnungen einzig der Erinnerung dienen, so ist das so.

Der Tag meiner Geburt war der 15.April 1900. In amtlichen Urkunden wurde als Geburtsort Berchtesgaden eingetragen. Tatsächlich jedoch erblickte ich das Licht der Welt an einem Sonntag bei uns daheim auf unserem Bergbauernhof.

Unser Hof befindet sich in der dritten Generation im Besitz der Familie meines Vaters. Umgeben von gezackten Felswänden, gekrönt von hohen Gipfeln, mit dicht bewaldeten Berghängen und zerklüfteten Tälern. Mein bisheriges Leben war geprägt durch die Natur, durch nur wenige Menschen und die harte Arbeit im Stall, auf unzugänglichen Wiesen und in den Wäldern. Seit gestern lebe ich jedoch in München und will fortan mein hehres Ziel verfolgen und Schriftsteller werden. Unbestreitbar kehre ich damit einer Heimstätte den Rücken, die manch anderer mit Neid betrachtet hätte. Doch jene gefühlte geistige Enge aus abergläubischer Furcht, gekennzeichnet durch Einsamkeit, soll und darf mein weiteres Leben nicht bestimmen. Nur durch meinen Aufbruch – oder soll ich schreiben »Ausbruch«? – kann ich verhindern, zu einem traurigen alten Mann voller Gram und unerfüllter Träume zu werden. Um Gewissheit zu erlangen, ob dies der richtige Weg ist, muss ich ihn erst beschreiten. Die Zeit wird es zeigen.

Ich kenne die Welt nicht. Ob München einem Vergleich mit Berlin, London oder Paris standhält? Noch ist es mir unmöglich, hierauf eine Antwort zu geben. Dort, wo ich herkomme, sind Trambahnen, Theater, Konzertsäle, Caféhäuser und politische Großveranstaltungen unbekannte Dinge.

Und auch an die Gefahr, von einem der vielen Automobile überfahren zu werden, muss ich mich erst gewöhnen. An den Anblick von Hausierern am Bahnhof und Kriegsversehrten ebenso. Krüppel mit nur einem Bein oder Arm sind Erscheinungen, von denen meine Augen und Gedanken bisher verschont blieben.

Dafür faszinieren mich die riesigen Bauwerke, lange und breite Straßenzüge; und das Gewusel der Menschen um mich herum verleiht mir die Gewissheit, endlich am Leben teilzuhaben.

Meine Unterkunft im Fremdenheim (Pension Bristol in der Schwanthalerstraße 51, nahe dem Hauptbahnhof) ist zweckdienlich. Das Zimmer teile ich mir mit einem italienisch sprechenden Mann mittleren Alters. Der etwas redselige Pensionsbesitzer ließ mich jedoch gleich bei der Ankunft wissen, dass die Aufenthaltsgenehmigung des Italieners in einer Woche ablaufe. Das Datum markiert dann wohl den Tag seines Auszugs. Wen ich danach, wenn überhaupt, zum Zimmernachbarn bekäme, stelle sich erst in der kommenden Woche heraus. Mir ist es gleich, solange ich meine Ruhe habe und tun und lassen kann, was ich mag.

Wenn ich so aus meinem Fenster blicke, sehe ich den dank der Elektrizität beleuchteten Straßenzug. Ein seltsamer, ein fremder Anblick. Selbst hier in meiner Bleibe braucht es nicht mehr als das Umlegen eines Schalters, um alles in ein helles Gelb zu tauchen. Doch bin ich überzeugt: Petroleum und Kerzen werden ihren Wert für die Bevölkerung, besonders für die auf dem Lande, nimmer verlieren.

Zum allerersten Mal durfte ich auch die Vorzüge eines Wasserklosetts erleben. Sieht man einmal davon ab, dass ich keinen Gestank feststellen konnte, so ist es auch durchaus bequemer, auf einer leicht abgerundeten Sitzvorrichtung Platz zu nehmen als auf dem Holz des Plumpsklos daheim. Alles neue Eindrücke eines neuen Lebens.

Doch nun zu meinem Onkel, Carl Feuerbach: An sein Aussehen und seine Art, sich zu geben, hatte ich keinerlei Erinnerung, als ich in München eintraf. Lediglich aus Erzählungen meiner Mutter war mir mein Onkel im Gedächtnis. So sind wir uns im Grunde fremd. Er, der jüngere Bruder meiner werten Mutter, ist hier in München sesshaft. Mir ist sehr wohl bewusst, dass meine Mutter mir ihre Unterstützung gewiss verweigert hätte, wenn ich den Wunsch geäußert hätte, in eine andere Stadt zu gehen.

Auch ohne ihn zu kennen, fiel er mir gestern indes bereits in dem Moment auf, als er das Café betrat. Onkel Carl ist eine imposante Erscheinung: Schlank und groß gewachsen, mit markanten Zügen, die selbst bei einer flüchtigen Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein ernsthafter Mann mit einem hageren, asketischen Gesicht und angegrautem Dreitagebart. Er trug eine abgetragene Seemannsjacke mit aufgestelltem Kragen.

Meine Mutter hatte ihm wohl eine Photographie geschickt oder mich sehr treffend beschrieben, denn er schritt direkt auf mich zu, nannte streng meinen Namen, um mich und mein Glas Wasser gleich darauf kühl von oben zu mustern.

Natürlich hatte ich damit gerechnet, dass er sich zu mir setzen und mir Fragen zum Befinden meiner Mutter stellen würde – und sich dann höflich über meine Anreise, vielleicht sogar meine Interessen, erkundigen würde. Doch er verlor kein Wort dergleichen, bezahlte stumm meine Rechnung, packte meinen Koffer und sagte: »Na, dann komm mal mit.«

Auch auf dem Weg zu meiner Unterkunft, die er für mich aufgetan hatte, das Fremdenheim mit dem Italiener im Zimmer, blieb er stumm. Statt eine Unterhaltung mit mir zu führen, rauchte er unentwegt grässlich stinkende Zigarillos. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass das Café, in dem wir uns trafen, und das Fremdenheim denselben Besitzernamen haben. Als wir an unserem Ziel angelangt waren, überreichte mir Onkel Carl einen Reiseführer von Griebens, die erste Geste, die ich im Gegensatz zu seinem sonstigen Verhalten sehr nett fand. Dann standen wir uns gegenüber, und er beäugte mich erneut kühl und auch ein bisschen skeptisch vom Scheitel bis zur Sohle, fragte, ob ich gesund und fähig sei zuzupacken. Man sieht es mir wohl nicht an, doch auf dem Hof habe ich all die Jahre immer ordentlich mit anpacken müssen. Also schlug er mir vor, ihn am nächsten Tage zu einer Arbeit zu begleiten.

Ich fand die Idee nicht verkehrt, sofort etwas dazuzuverdienen. Denn der Gedanke daran, München aus Geldnot wieder verlassen zu müssen, legt mir augenblicklich eine schwere Last auf meine Brust.

Also trafen wir uns heute früh am Morgen. Besagte Arbeit fand auf der Theresienwiese statt, einer großen, ebenen Fläche inmitten der Stadt. Eingerahmt von Gebäuden, Bäumen und Kirchtürmen in der Ferne, bildet sie dort eine riesige, schüsselförmige Vertiefung. Der Oktober zeigte sich von der sonnigen Seite: blendend weiße Wolken durchzogen das grelle Blau des Himmels.

Vom Oktoberfest wusste ich nur aus Erzählungen meiner Mutter. Und ich konnte mir lebhaft vorstellen, welch ein Mühsal es sein musste, alles dafür aufzubauen. Wie es sich mit dem Abbau verhält, sollte ich an diesem Tag am eigenen Leibe erfahren. Klopfgeräusche und das Rattern von Maschinen waren bereits von weit her zu hören. Brüllende Arbeiter mit roten Gesichtern wischten sich die Stirn und fluchten in verschiedenen Sprachen.

Zur Mittagsstunde setzten wir uns auf gestapelte Holzbalken. Am westlichen Rand der Theresienwiese steht eine riesige Bronzestatue. Mein Onkel nannte sie »Bavaria«. Mit einem erhobenen Eichenkranz in der Hand und der Ruhmeshalle im Rücken blickte sie mit wenig Interesse auf halb abgebaute Bierbuden und Zelte, zerlegte Karusselle. Ob Bavaria ihr offizieller Name ist, weiß ich nicht. Ich werde es anhand meines Reiseführers überprüfen.

Wie wir so dasaßen, übertönte mit einem Mal ein lautes Krachen alle anderen Geräusche. Der Tragebalken einer Bierbude hatte sich unkontrolliert gelöst. Offenbar war jemand darunter geraten, und die Männer bildeten einen Kreis. Mein Onkel bahnte sich einen Weg nach vorne. Ich folgte dicht hinter ihm. Ohne Zeit zu vergeuden, zog er einen Hammer aus dem Werkzeuggürtel, kniete sich hin und streichelte über den Kopf des Schäferhundes, den es erwischt hatte. Der Körper der armen Kreatur war im wahrsten Sinne von dem Balken zerquetscht worden. Arbeiter hoben das Holz an und legten es laut schnaubend neben dem Tier wieder ab. Der Hund hatte noch Leben in sich. Zum Überleben jedoch hätte es nicht mehr gereicht. Er winselte schwach und hilflos. Keiner der Männer brachte einen Ton heraus. Auch mir hatte sich ein Knoten im Hals gebildet. Mein Onkel aber zauderte nicht, holte mit dem Hammer aus und schlug zu. Am liebsten hätte ich »halt« oder »nein« geschrien, aber es ging alles viel zu schnell.

Die rote Zungenspitze des Hundes berührte den staubigen Boden, auf dem sich eine Blutlache ausbreitete.

Der Vorarbeiter, ein stiernackiger Mann mit aufgedunsenem Gesicht, rief gellend in die Runde: »Weiter geht’s, Männer!« Anschließend klopfte er meinem Onkel auf die Brust und sagte: »Wenn du das Vieh schon erlöst hast, kannst du es auch haben. Wirf es in die Isar oder was auch immer.«

Mein Onkel nickte, machte ein Zeichen, dass ich bleiben sollte, wo ich war, und verschwand. Kurz darauf kam er wieder, einen großen Leinensack über der Schulter, und klappte den Hundekadaver kurzerhand an der Stelle zusammen, wo der Balken die Wirbelsäule gebrochen hatte. Trotzdem wehrten sich Innereien und Fleisch, in solch eine absonderliche Position gebracht zu werden. Ich hörte weitere Knochen brechen.

Stumm machten sich alle wieder an ihre Arbeit, und nach etwa drei Stunden Hämmern, Klopfen und Schleppen stand die Sonne dicht über den Häusern. Wir versammelten uns erneut, und man besprach erledigte Aufgaben. Das Tagwerk war vollbracht.

Als sich alle wortkarg verabschiedeten, griff mein Onkel nach dem Leinensack und marschierte los, ohne mir groß Beachtung zu schenken. Also folgte ich ihm stumm und stellte keine Fragen. Es schien mir, als hätte er nichts anderes von mir erwartet.

Wir liefen durch die schattigen Gassen, die Sonne stand schon zu niedrig, um uns mit ihren Strahlen zwischen den Häuserzeilen noch zu erreichen. Wir passierten einige Kreuzungen, bogen hier rechts und dort links ab und gelangten schließlich zu einer Metzgerei. Als die Glöckchen über der Tür bei unserem Eintreten bimmelten, brach langsam die Nacht an. Es dunkelte.

Ein Mann mit Geheimratsecken und sandfarbenem Haar stand mit umgebundener weißer Schürze und aufgerollten Hemdsärmeln hinter der Auslage. Er grüßte meinen Onkel mit Vornamen und fragte, während er Blutwürste aus der Theke in eine Emailleschüssel legte, wer ich denn sei. Kaum tat ich meinen Mund auf, winkte mein Onkel auch schon energisch ab und antwortete an meiner statt: »Das ist bloß mein Neffe.« Mein Anstand gebot es, dem nichts hinzuzufügen, obgleich ich das Gebaren meines Onkels mehr als unhöflich empfand. Zielgerichtet, als wäre er dort zu Hause, schritt er auf eine Tür hinter der Auslage zu. Auch diesmal wollte ich ihm folgen, doch er blieb stehen, drehte sich um, legte seine linke Hand auf meine Brust und schob mich zurück. Er betrat den Nebenraum alleine. Bevor der Metzger durch dieselbe Tür verschwand, spähte er prüfend durch das Schaufenster nach draußen.

Obwohl ich bei der Unterredung zweifellos nicht zugegen sein sollte, hielt man es nicht für nötig, die Tür zum Nebenraum ganz zu schließen. So konnte ich das helle Klirren leerer Schüsseln und den Metzger fragen hören: »Was ist denn da drin?«

Von der Neugierde gepackt, trat ich einen Schritt nach vorne, um durch den Spalt einen Blick auf die Szene zu erhaschen. Der Metzger starrte nachdenklich vor sich hin und strich sich über das Kinn. »Das bleibt aber schon unter uns!« Dann griff er nach Wetzstahl und Hackmesser, und als ich den Leinensack sah, den mein Onkel gerade auf den Tisch hievte und aus dem die Vorderpfoten des Schäferhundes hervorschauten, überkam mich Übelkeit. Gleich darauf erzeugte das Wetzen der Klinge auf Stahl metallisches Schnarren, sodass ich nichts mehr verstand.

Nachdem wir den Laden verlassen hatten, blieben wir stumm wie bisher. Gegen acht Uhr abends betraten wir die Schwemme im Erdgeschoss des Hofbräuhauses.

Wirtshäuser sind mir nicht fremd, gleichwohl ist das Hofbräuhaus anders. Größer, wuchtiger, schöner. Schwere Laternen hängen von einem hohen Kreuzgewölbe über massiven dunklen Holzbänken, Stühlen und langen Tischen. Leise und laute Gespräche, resolute Diskussionen, das dumpfe Klopfen steinerner Krüge. Überraschenderweise befanden sich auch weibliche Gäste dort. Frauen in Wirtshäusern zu sehen, bin ich nicht gewöhnt.

Über etlichen Tischen baumeln Schilder mit den unterschiedlichsten Aufschriften: »Fahrradfreunde München«, »Isar-Stammtisch«, »Alpen- und Trachtenverein«, »Stammtisch bayerischer Gastlichkeit«. Es scheint mir, die Münchner gründen für alles einen Stammtisch oder einen Verein.

Hinter der Schenke winkte eine Frau zu uns herüber. Ich schätzte sie auf Mitte zwanzig, vielleicht drei oder vier Jahre älter als ich. Sie trug ein Dirndl und hatte ihr schönes blondes Haar zu einem Zopf geflochten. Anstatt zu ihr zu gehen, schritt mein Onkel aber schnurstracks auf einen der Tische zu. Trotz des Hochbetriebs saßen an diesem lediglich zwei Männer. Er setzte sich wortlos dazu und bedeutete mir mit einer Kopfbewegung, wo ich mich hinzusetzen hatte. Gegenüber. Die Reaktion der beiden Männer bestand aus dem Heben der steinernen Krüge und einer knappen Grußgeste zu Onkel Carl. Mir wandten sich zwei skeptische Augenpaare zu. Doch als einer anhob, etwas zu sagen, kam ihm mein Onkel zuvor. »Der gehört zu mir.« Keine weitere Information, aber auch keine weiteren skeptischen Blicke und keine Fragen. Die beiden Männer wendeten sich von mir ab und sprachen untereinander weiter.

Dann stellte die junge Frau, die vorher herübergewinkt hatte, unaufgefordert eine Tasse dampfenden Kaffee vor meinem Onkel auf den Tisch. Sie trug eine rosafarbene, kleingemusterte Schürze und um die Schultern ein taubenblaues Seidentuch mit Fransen. Sie erkundigte sich nicht etwa danach, was ich gerne hätte, sondern fragte Onkel Carl, weshalb er sich denn verspätet habe, und stemmte dabei die Hände in die Hüften: »Wenn du der meine wärst, wär’s gleich vorbei mit deiner Herumtreiberei.«

Mein Onkel atmete tief durch, zündete ein Zigarillo an und schaute zu ihr hoch. »Anna, liebe Anna, was tätest du mit einem, wie ich einer bin? Such dir einen anderen hier drin, sind ja genug Mannsbilder da.«

»Zwei Maß bitt’ schön«, rief ein Gast herüber. Sie zog die Schürze zurecht, und weg war es, dieses wunderschöne Geschöpf. Etwas später bekam auch ich noch eine Portion Kaffee serviert. Bestellt hatte mein Onkel mit einem Fingerzeig, ohne mich zu fragen.

Wenig später waren alle Plätze an unserem Tisch besetzt. Und nahezu jeder von ihnen betrachtete mich kurz mit der gleichen skeptischen Art. Wie vorsichtige Hunde, die unsicher sind, ob sie den Menschen, der sich in ihr Revier vorgewagt hat, beißen sollen oder einfach nur ignorieren. Um meine Zugehörigkeit zu ihm zu signalisieren, hob mein Onkel entweder flüchtig die Hand oder nickte kurz.

Am Tisch nebenan verspeiste jemand ein prächtig gebratenes Huhn. Der würzige Geruch war mir in die Nase gestiegen. Ich musste mich danach umschauen. Man hatte die Speise mit rotem Pfeffer zubereitet. Es roch herrlich. Während mein Magen knurrte, wurde ich Zeuge einer interessanten Unterhaltung an unserem Tisch.

Ein älterer Herr mit aufgezwirbeltem grauen Schnauzbart sagte: »Von Kahr habe ich nicht verkehrt gefunden. Er war kein schlechter Ministerpräsident, und dass er zurückgetreten ist, ist ein Jammer. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir unsere Bürgerwehr noch und bräuchten uns damit nicht zu verstecken.« Der, der gesprochen hatte, blickte mit einem Mal zu mir. Argwöhnisch schien er sich zu fragen, ob seine Worte bei mir gut aufgehoben wären. Schließlich kann solch sorgloses Gerede gefährlich enden.

Ein Mann mit gewaltigem Leibesumfang und massigem Gesicht erwiderte: »Was wir in München machen, geht die in Berlin gar nichts an. Und wen wir da bei uns mögen und wen nicht, lassen wir uns nicht vorschreiben. Was ein Ebert und ein Wirth sagen, hat bei uns keinen Wert!«

Der Schnauzbartträger entgegnete: »Genau da drum geht es ja, weil wir an der Republik hängen wie die Kinder am Rockzipfel ihrer Mutter. Deswegen ist der von Kahr auch zurückgetreten.«

»Die Entente hat Berlin unter Druck gesetzt«, rief ein anderer aufgebracht und schlug mit der Faust auf den Tisch. Mir fiel auf, wie behaart sein Handrücken war. Dadurch aufmerksam geworden, betrachtete ich den ganzen Kerl eingehend und stellte fest, dass er wohl insgesamt ein recht haariger Zeitgenosse war, sprossen ihm doch aus Nase und Ohren ebenfalls dunkle Büschel. Er wurde immer lauter: »So weit ist es schon gekommen, dass uns der Franzose und die anderen vorschreiben, was wir bei uns daheim tun und lassen dürfen. Eine Schande war es, den Vertrag zu unterschreiben.«

»Wir organisieren uns auch so«, murmelte ein rattengesichtiger Mann mit dunklen Augen. »Und wenn es Zeit wird, holen wir die Waffen wieder raus und schicken die Roten und all die anderen dahin, wo der Pfeffer wächst. Hier bei uns sorgen wir für Recht und Ordnung. Für unsere eigene Ordnung! – Prost!« Die Steinkrüge stießen aneinander, und das Rattengesicht, das neben ihm saß, drehte sich zu meinem Onkel: »Dann bist du auch wieder dabei!«

Anstatt zu antworten, ließ Onkel Carl eine Rauchwolke über dem Tisch emporsteigen. Der, der ihn angesprochen hatte, rutschte aufdringlich an ihn heran. »Das hast du im Blut. Für König und Vaterland!«

Onkel Carl schaute geradeaus, ohne jemanden anzusehen, und murrte: »Deppen am Stammtisch, die Bockmist erzählen!«

»Was? Was hast du gesagt?«, ereiferte sich der andere.

»Lass den Carl in Ruhe.« Ich wandte mich erstaunt in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Es hatte sich angehört wie ein Befehl im Kasernenhof. Der Mann, der diesen Befehl gebellt hatte, war bis dato still gewesen. Seine Stimme hatte hart und schneidend geklungen.

Die Augenbrauen des Rattengesichtigen zogen sich düster zusammen. Mich überkam eine Heidenangst, es könnte zu einer Schlägerei kommen. Doch nichts dergleichen geschah, eine kurze Sekunde hielten alle die Luft an. Dann setzten sie ihre Gespräche fort, als sei nichts gewesen. Mir wurde wieder leichter ums Herz.

Der lange Arbeitstag hatte mich müde gemacht, und ich wollte am liebsten auch gar nichts mehr hören. Also beschränkte ich mich fortan darauf, die hübsche Bedienung, die mein Onkel ja sogar beim Namen kannte, mit den Blicken zu verfolgen. Als ob sie es gemerkt hätte, kam sie direkt zu uns, und mir wurde ganz bang. Doch statt mir auch nur die geringste Beachtung zu schenken, lehnte sie sich hinunter zu meinem Onkel und flüsterte ihm etwas zu, woraufhin er aufstand und sie gemeinsam zur Schenke gingen. Ich beobachtete, wie die beiden dort mit einer übergewichtigen Frau, die ein Kind auf dem Arm hielt, sprachen. Sie wiegte sich mit dem Kind leicht hin und her, wohl um das Kleine zu beruhigen, und die Worte sprudelten nur so aus ihr heraus. Ihr rotes Gesicht wirkte zunächst beinahe zornig, doch vielleicht war es auch ein besorgter Ausdruck. Kurz darauf verschwand sie mit dem Kind nach draußen in die Nacht.

Mein Onkel winkte mich zu sich. Kaum dass ich die Schenke erreichte, verabschiedete er sich auch schon von Anna, neben die ich mich gestellt hatte. Mit großen Augen schaute sie mich an, offenbar verwundert, dass ich so aus dem Nichts neben ihnen aufgetaucht war. »Ich heiße Leopold«, platzte es aus mir heraus. Onkel Carl ergänzte: »Mein Neffe.«

Mein Herz pochte lauter als sonst, und ich spürte eine Hitze in meinem Gesicht. Ich sah wohl ziemlich dämlich aus. Doch Anna lächelte mich an. Mein Onkel merkte von alldem nichts und hatte schon die ersten Schritte Richtung Ausgang getan. Mit einem schief geratenen Lächeln in Annas Richtung stürmte ich ihm hinterher. Draußen, unter dem Eingangsgewölbe, deutete er über den Platz auf ein fünfstöckiges Haus, das im Erdgeschoss ein Café beherbergte. Das Wiener Café OrlandodiLasso. »Das zeige ich dir ein anderes Mal«, sagte er. Lustigerweise und aus welchem Grunde auch immer heißt der Platz, an dem das Hofbräuhaus und das Café gelegen sind, Platzl.

Doch ich wollte eigentlich nichts über Münchens Kaffeehäuser wissen, viel mehr interessierte mich, ob sich Onkel Carl oft mit diesen Männern traf. Einige dieser Kerle bereiten mir Unwohlsein. Offensichtlich hatte er den Sinn meiner Frage sofort erfasst, denn Onkel Carl schaute mir ernst in die Augen. »Für jeden Einzelnen von denen habe ich mein Leben riskiert – und tät es wieder.« Ihre Verbindung rührte also von den Schlachtfeldern im großen Krieg. Ich kam mir dumm und voreingenommen vor.

Zwei Seitenstraßen später bogen wir in eine Gasse. Ich erschrak und stoppte abrupt. Zwischen den Lichtkreisen der Laternen herrschte Halbdunkel, doch ich erkannte mehrere Männer mit Armbinden. Derbe Kerle, deren Augen im Schatten des spärlichen Lichts lagen. Sie hatten sich um ein älteres Ehepaar gruppiert. Einer von ihnen schrie: »Bolschewikenschweine!« Ein anderer rief: »Rotes Pack!«

Der Ehemann trug Lederhandschuhe, einen schwarzen Lodenmantel und einen Klappzylinder. Jede Regung, die er zeigte, war von Nervosität und Unsicherheit geprägt. Unbeholfen fuchtelte er mit seinem bleibeschwerten Spazierstock in der Luft herum. Doch seine Kräfte verließen ihn rasch. Er ließ den Stock zu Boden sinken und stützte sich schwer atmend darauf ab. Gleichzeitig klammerte sich die Frau schutzsuchend an seinen Arm. Beinahe hätte sie ihn damit aus dem Gleichgewicht gebracht.

»Was ist hier los?«, mischte sich mein Onkel lautstark ein. Ich blieb hinter einem Mauervorsprung stehen.

»Schleich dich, sonst bist du auch fällig!«, hallte es in der Gasse. Ein anderer: »Feuerbach, bist du das?«

Mein Onkel trat nach vorne und stellte sich breitbeinig in den Lichtkreis einer Laterne. Alle Köpfe drehten sich nach ihm um. Der, der ihn erkannt hatte, ein eher unscheinbarer Mann, ergriff das Wort: »Feuerbach, geh heim! Sonst gehen wir davon aus, dass du zu denen da gehörst.« Dabei deutete er mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das angstvoll aneinandergedrückte Paar.

»Und? Was tätest du dann machen?«, konterte mein Onkel ruhig. Er hatte nicht einmal das Zigarillo aus dem Mund genommen. Der Rauch stieg vor seinen Augen empor.

Einer löste sich aus dem Kreis und kam auf ihn zu. Er hielt einen durchaus beeindruckenden Knüppel in der Hand und ließ ihn mehrmals hin und her sausen, als wollte er Gewicht und Schlagkraft prüfen. Mein Onkel wich keinen Zentimeter.

»Wir sind zu fünft!«, sagte der mit dem Knüppel. Mein Onkel schnippte ihm den Glimmstengel vor die Füße. In mir krampfte sich alles zusammen. Mein Herzschlag legte das zweite Mal an diesem Abend zu. Mit unbeeindruckter Ruhe und fester Stimme sprach Onkel Carl: »In Verdun hast du dir neben mir in die Hosen geschissen, und jetzt möchtest du mir mit deinen Burschen von der SA Angst einjagen?«

Wütend schlug der Mann mit dem Knüppel auf das Straßenpflaster. »Feuerbach, übertreib’s nicht!«

Weitere Drohungen, Flüche und Schmähungen wurden ausgesprochen, dennoch wich die Gruppe in die angrenzende Straße zurück.

Der alte Mann wackelte auf meinen Onkel zu, ergriff dessen Hand und sah ihm in die Augen. Dann lupfte er den Zylinder und sagte: »Ich danke Ihnen vielmals, mein Herr.« Onkel Carl nickte stumm. Der Mann wandte sich zum Gehen. Als er nach wenigen Schritten bei seiner Frau ankam, die ganz still und mit hängenden Schultern dort stehen geblieben war, wo sie zuvor umringt gewesen waren, drehte er sich nochmals um. Die Augenbrauen hoben sich, als er mit kratziger Stimme sagte: »Feuerbach, jetzt erinnere ich mich. Ich habe vor Jahren von Ihnen gehört.« Zum zweiten Mal hob er den Zylinder. »Sie sind tatsächlich so, wie man mir erzählt hat.«

Ich bin ahnungslos, was der Alte damit zum Ausdruck bringen wollte. Heute Nacht schien mir allerdings definitiv der falsche Zeitpunkt zu sein, um Onkel Carl weitere Fragen zu stellen.

Auszug aus dem Nachlass Balthasar Geigers

21.Oktober. – Ich bin frei von Zwängen und sozialen Regeln. Abseits meiner Rolle als Wachtmeister sage ich mich los von allen Schranken der menschlichen Rasse. Die Wahl meiner Opfer treffe ich willkürlich.

Heute besuchte ich ein Wirtshaus in der Nähe der Zacherlbrauerei. Aber keines von der Brauerei selbst. Ich kenne einen, der dort arbeitet, und den mag ich nicht. Außerdem wollte ich ohnehin nichts trinken. Ich hatte Hunger.

In der gut gefüllten Gaststube zupfte ein Tattergreis auf seiner Zither, und ich aß verkochtes Kesselfleisch. Hinterher verließ ich den Raum durch die Seitentür.

In dem schwach beleuchteten Gang roch es ekelhaft muffig, und durch die geschlossene Tür hinter mir hörte ich weiterhin das wilde Geschnatter und Klirren von Geschirr. Zu meiner Linken stand die Tür in den Hinterhof offen, dort ging es im Halbdunkel zu den Toiletten. Am anderen Ende des Ganges befand sich die Tür zur Straße hinaus. Ich vernahm das Rattern und Schleifen einer vorbeifahrenden Tram. Ich war allein.

Auf halber Länge verschmälerte sich der Gang für eine Treppe in das erste Stockwerk. Behutsam setzte ich meinen Fuß auf die erste Stufe und ließ mein Gewicht auf das alte Holz sacken. Ich starrte hinauf in die Dunkelheit. Ich gestehe, ich weiß nicht warum, doch der Gedanke, es zu tun, ergriff Besitz von mir. Neugier und die Gelegenheit des unbeobachteten Augenblicks trieben mich nach oben. Die Tür am Ende der Treppe war abgesperrt, erschien mir aber nicht stabil. Ich lehnte mich dagegen, und unter meinem Gewicht begann das Holz zu splittern. Das Schloss gab nach. Und als der Zitherspieler in der Gaststube nach einer Pause wieder zu musizieren begann, brach ich die Tür auf. Das rostige Schloss fiel zu Boden. Niemand kam, um mich zu verscheuchen.

Die Vorhänge waren aufgezogen, und das Licht einer Laterne fiel herein. Möbel zeichneten schwarze Umrisse. Meine Augen gewöhnten sich an das gedämpfte Licht, und ich machte die Kontur eines geschwungenen Kerzenleuchters aus. Ich suchte in meinen Hosentaschen, fand Streichhölzer und zündete eine Kerze an. Die Angeln der nächsten Tür quietschten. Hier hatte man die Vorhänge zugezogen, und aus der Dunkelheit drangen röchelnde Atemzüge, als ob jemand schwer Luft bekäme. Bei flackerndem Kerzenschein erblickte ich ein Bett mit aufgeblähter Daunendecke und das Gesicht eines schlafenden Mädchens, umrahmt von blonden Locken, die fast golden wirkten. Ihr Kopf war tief in das riesige Kissen eingesunken. Jeder Atemzug erzeugte ein Rasseln in ihrer Brust. Meine Entdeckung glich einem Sekundenglück, denn zugleich überfiel mich tiefe Traurigkeit. Die Vorsehung hatte dafür gesorgt, dass mein Weg den dieser zarten, halb fertigen Seele kreuzte, und damit ihr Schicksal besiegelt. Ihre Haare rochen nach Seife.

In der Küche fand ich ein scharfes Messer. Zurück am Bett des Kindes, packte ich sie am Hals und drückte ihre Kehle zusammen. Aus dem Schlaf gerissen, starrte sie mich aus großen Augen an. Die kleinen Finger bohrten sich in meine Haut. Ich flüsterte ihr tröstend ein Vaterunser ins Ohr. Dann schnitt ich ihren Hals kaputt.

Die Dauer ihres Leidens überließ ich Gottes Gnade. Ich hörte ein Gluckern und kehlige Laute. Langsam entwich ihr Leben über die dunkle Schwelle.

In der Gewissheit, der Höhepunkt jener Nacht läge hinter mir, verließ ich den Ort. Doch Gottes Wege sind unergründlich. Und so folgte ich einer dicklichen Frau, der ich begegnete. Sie hatte ein rundes Gesicht, voll und teigig. Ich ekelte mich. Doch der blühende Bub auf ihrem Arm, der verzauberte mich. Es ging ganz schnell bei ihm. Kinder dürfen nicht leiden.

Das Weibsstück aber wehrte sich und versetzte mich in Unruhe. Wie im Wahn warf sie ihren massigen Körper gegen mich. Obwohl ich sie abstoßend fand, faszinierte es mich, den Lebensfunken eines solch starken Menschen verglühen zu sehen. Ich bemächtigte mich ihrer. Sie trat nach mir, schlug wild um sich und schrie. Ich stopfte ihr das Maul. Selbst nachdem ich ihre körperlichen Kräfte gebrochen hatte, brannte in ihren Augen ein enormer Widerstand gegen die Vorsehung. Sie blieb länger als die meisten Menschen.

Allgemeine Zeitung

Süddeutsches Wochenblatt Großdeutsche Rundschau

München

Sonntag, den 22.Oktober 1922

---

Das Rheinland in Gefahr.

Frankreichs Rheinlandspolitik.

---

München: Erdrosselt und verstümmelt.

Frauenleiche am alten Nordfriedhof entdeckt!

Weißer Marmorengel mit Blut beschmiert.*

Tagebucheintrag von Leopold Kruger

22.Oktober. – Ich bin neu in der Stadt, und doch kann ich schon sagen, dass es in München brodelt. Über meinen Onkel Carl aber habe ich noch kein Urteil gefällt. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag. Ebenso wenig kann ich bisher einschätzen, ob er wahrhaftig ein so unerschrockener Repräsentant vollkommener Männlichkeit ist, wie es sich vergangene Nacht darstellte. Abseits dieses unfertigen Urteils weiß ich doch eines: Onkel Carl ist dumm! Wie kann er nur eine solche Rose wie Anna zwischen all dem Unkraut stehen lassen!

1. Tagebucheintrag von Joseph Obermeier

22.Oktober 1922. – So müde ich bin, so sehr zerrt es an meinen Gedanken. Oder meine Gedanken zerren an mir. Für alles, was in meinem Kopfe vor sich geht, fehlt mir jedoch leider der passende Mensch, um ein Gespräch zu führen. Ein Mensch, mit dem ich die bedrückenden Dinge teilen kann. Damit ich nicht vollends dem Wahnsinn verfalle, habe ich soeben beschlossen, diese Dinge wie früher aufzuschreiben. Es gab Zeiten, da schrieb ich ganze Tagebücher voll. Doch eines Tages verlor ich die Muße, mich nachts vor leere Seiten zu setzen. Je öfter ich mit müden Armen und Beinen abends durch die Tür trat, von meinem ermatteten Gehirn ganz zu schweigen, desto mehr kam mir die Kraft abhanden. Doch jetzt zwingt mich die Situation, alte Rituale zu beleben und meine Gedanken auf Papier festzuhalten.

Mein letzter Eintrag liegt acht Jahre zurück. Die Welt ist nicht mehr dieselbe, und auch ich bin nicht mehr der, der ich war. Meine Ideale, meine Träume, meine Ziele … verloren an das Leben. Und mit einem Male fühlt man sich ausgelaugt und alt. Zu alt, um die Dinge zu ändern!

Der Anlass, das geschriebene Wort neu zu entdecken, ist auch dieses Mal Carl Feuerbach. Mehrere Bände hatte ich damals über unseren gemeinsamen Weg gefüllt. Aus Gram überließ ich sie aber den Flammen zum Fraß.

Möglicherweise helfen mir neue regelmäßige Einträge, mich in meinen Jugendträumen wiederzufinden, und womöglich stählt dieses Ritual meinen Verstand so sehr, dass es zur Aufklärung der Morde beiträgt.

Ich wünsche mir inständig, einen solchen Tag wie heute niemals wieder erleben zu müssen. Seit vielen Jahren bin ich jetzt Polizist, Beamter und Diener des Staates. Dennoch kriechen alte Zweifel in mir hoch, ob ich für diese Arbeit geeignet bin. Die immer wiederkehrende Frage bohrt sich in meine Gedanken, denn ich bin überzeugt, dass es andere gibt, die unbestreitbar bessere Fähigkeiten für diese Aufgabe mitbringen. Meine Unsicherheit ist Teil meines Lebens.

Obwohl ich seit Jahren weiß, wo Carl wohnt, hatte ich ihn bislang nicht besucht. Umso seltsamer ist es, dass ich heute ohne jegliches Zögern vor seiner Tür stand. Meine überraschende Spontaneität konnte unmöglich einzig darauf gründen, dass meine Ermittlungen nur eine Seitenstraße von seiner Wohnadresse entfernt stattgefunden hatten. Ich komme des Öfteren in die Gegend, und bisher war es mir unmöglich, Carl gegenüberzutreten.

Heute war alles anders, und trotz der tragischen Umstände tat es gut, ihn zu sehen. Die Launen des Schicksals sind mitunter schon komisch. Gerade als ich zur Mittagszeit an seine Tür klopfen wollte, kam Carl aus der Toilette am Ende des Ganges. Die Begrüßung hätte auf jeden Beobachter unterkühlt gewirkt. Doch weiß ich, wie er sich verhalten hätte, wenn ihm mein Erscheinen zuwider gewesen wäre.

Zuerst vermutete ich, er wolle das Haus verlassen. Immerhin trug er seinen Mantel – und offenbar noch etliche Kleidungsschichten darunter. Doch die Kammer, die er Wohnung nennt, ist eng, staubig und saukalt. Ab diesem Zeitpunkt erschien mir sein ungewöhnlicher Aufzug plausibel.

Das einzige Fenster des etwa vier auf vier Meter großen Zimmers liegt gegenüber der Eingangstür. Graues Tageslicht fiel dumpf durch die fleckige Scheibe herein. Ein Küchenherd, eine Kommode, ein Kleiderschrank, ein Bett, zwei Stühle und ein Tisch, auf dem eine abgebrannte Wachskerze und ein mit Zigarillostumpen vollgestopfter Blechbecher standen. Das ist der Carl, den ich kenne. Ansprüche hatte er nie gestellt.

Vermutlich standen mir noch die Schrecken meiner Ermittlungsarbeit ins Gesicht geschrieben. Denn sobald Carl die Tür hinter uns zugestoßen hatte, zog er einen Stuhl unterm Tisch hervor und klopfte mir wie zum Trost auf die Schulter. Trotz all der Zeit des Schweigens zwischen uns nahm ich Vertrautheit und ein Gespür für das Befinden des anderen wahr. Als läge ein militärischer Gewaltmarsch hinter mir, sackte ich dankbar auf den Stuhl, ließ mein Haupt nach vorne fallen und stöhnte auf. In jenem Augenblick überkam mich die absolute Gewissheit, richtig gehandelt zu haben, indem ich meinen alten Kameraden besuchte. Die Kollegen von der Spurensicherung brauchten mich nicht, um ihre restliche Arbeit im Wirtshaus zu erledigen.

Nach Momenten der Stille bot mir Carl eine Tasse Kaffee an. Er füllte das Wasserschaff am Ofen und schob ein Holzscheit in die Befeuerung. Bis der Kaffee fertig war, wechselten wir kein Wort. Früher fand ich Carls karge Art oft unangenehm. Am heutigen Tage bemerkte ich, wie wohltuend es ist, in Gesellschaft zu schweigen und gleichzeitig zu wissen: Das Gegenüber stellt keinerlei Erwartungen an einen, dass man das Wort ergreift.