9,99 €

Mehr erfahren.

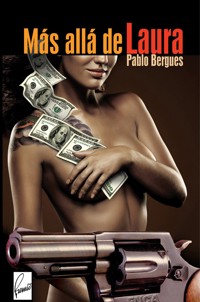

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tres relatos policiales componen este libro: Por cuenta propia comienza con un protagónico convencido de ser espiado, y así lo demuestra hasta el penúltimo párrafo cuando el autor sorprende al lector con un final inesperado. Carta guardada trasciende al plano personal al presentarnos un oficial jubilado del Minint que no renuncia a esa identidad, ni a aplicar justicia en el momento oportuno. Y Final del juego es, precisamente, una alegoría al "entretenimiento" diseñado por uno de los personajes negativos cuando, en su afán por escapar de la ley, reconoce que no la podía evitar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com

Página legal

Premio cuentos del concurso “Aniversario del Triunfo de la Revolución” del Minint, 2023

Jurado: Alberto Marrero Fernández

María de los Ángeles Bobes León (Marilyn)

Jesús Orta Pérez

Edición: Martha Pon Rodríguez

Correctora: Adriana Daniel Aneiros

Diseño de cubierta: Alexis Manuel Rodríguez Diezcabezas

Realización: Yunet Gutiérrez Fernández

© Pablo Berguez Ramírez, 2025

©Sobre la presente edición:

Editorial Capitán San Luis, 2025

ISBN: 9789592116764

Editorial Capitán San Luis, calle 38 no. 4717, entre 40 y 47, Kohly, Playa, La Habana.

Email: [email protected]

Web: www.capitansanluis.cu

https://www.facebook.com/editorialcapitansanluis

Sin la autorización previa de esta editorial, queda terminantemente

prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta,

o su trasmisión de cualquier forma o por cualquier medio.

A Zoraya, mi esposa, siempre

A mis hijas Inna y Zoraya

A Orlando y Jean Pablo, mis nietos

Por cuenta propia

Por el momento se había abierto

una brecha y solo el futuro diría

si se agrandaba o cerraba.

Preludio a la noche, de Javier Morán

¿Era el calor lo que me hacía sentir acosado? ¿Era el rock? ¿El trepidante rock que se filtraba por las rendijas de las persianas y que mi vecino me obligaba a escuchar? No sé. El caso es que me sentía acosado. Tiré la puerta y me largué para la calle.

Atravesé el parque como un bólido y fui a parar a la avenida que, a esa hora del anochecer, estaba ya completamente iluminada. Pero cuando pretendí entrar al cine, volvió a invadirme aquella sensación extraña de acoso. Sabía que alguien me estaba observando. Ahora se me antoja que actué a tiempo. El hombre que simulaba leer la cartelera era el espía. Lo supe enseguida. Recuerdo que me miró de reojo, de una manera que había visto antes. Así mismo procedía Arthur Rose en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El hombre medía cada uno de mis movimientos. En busca de amparo, me puse en fila para comprar la papeleta de entrada. Pero fue un pretexto. Lo que yo quería era ver si dejaba de observarme. En ese momento una pareja de jóvenes chocó conmigo y me volví casi dando un salto. Al ladearme, noté de pronto que el misterioso sujeto había desaparecido como por arte de magia. Lejos de tranquilizarme, aquello me alteró aún más. Frente a la cartelera había una mujer. Una mujer delgada, de lentes montados al aire y cabellera lacia. Tenía la seguridad de que aquella mujer no se había movido del sitio en que ahora estaba, y le pregunté:

—¿Podría decirme hacia dónde cogió el hombre que también estaba mirando la cartelera junto a usted?

Puse en la palabra “también” un énfasis especial, con cierta dosis sicológica, pero la mujer me respondió:

—Perdone, pero yo no he visto a nadie.

—Él estaba a su lado —precisé—. Al igual que usted, miraba la cartelera de las películas. Era alto, más bien delgado, trigueño, de pelo rizado, vestía un traje carmelita oscuro. Usted lo sabe, ¿no? Llevaba un sombrero con ala ligeramente echado hacia abajo, a lo gánster de Chicago, que recuerda a Humphrey Bogart en cierta película cuyo título no recuerdo…

—Le he dicho que no he visto a nadie —dijo la mujer y me miró de los pies a la cabeza.

Estaba seguro de haber tropezado con aquel hombre y, además, de haberlo visto hablando con ella, mientras me observaba. La situación se me aclaraba poco a poco.

—¡Mire! —le dije ya con más énfasis—. Usted me perdonará, pero ese hombre estuvo consultándole algo, eso no me lo puede negar…

—¡Nadie me preguntó ni me consultó nada! —respondió molesta la mujer.

—No quiero disgustarla, pero yo juraría que…

—¡No me interesa lo que usted jure! ¡Déjeme en paz! ¡Váyase! —me gritó y al hacerlo miró hacia la hilera de carros estacionados en la calle transversal. Fue una revelación. El brillo de sus ojos y en especial el gesto que hizo me transmitió con mayor fuerza el presentimiento que ya tenía. ¡Aquella mujer era parte del acoso! Sin pensarlo mucho me retiré rápidamente. Apreté el paso. Le di la vuelta a la manzana y en vez de buscar el parque, atravesé por el pasaje de la siguiente cuadra que sale a un costado de la calle donde vivo. Llegué a mi edificio casi corriendo y subí los escalones de dos en dos. Abrí y cerré la puerta de mi apartamento sin mirar hacia atrás y luego me tiré en el sofá de la sala con el corazón saltándome dentro del pecho.

Ahora eran dos los que me seguían y observaban: el hombre del traje carmelita oscuro y la mujer de espejuelos montados al aire. Ambos me estaban espiando. Estaba seguro de eso. Ella era su cómplice. Pero, ¿por qué lo negó? ¿Por qué fingió no haberlo visto? Era evidente que su actitud respondió a un plan. Cualquiera diría que la muy… hasta se había ofendido por mi insistencia. De todas formas, ninguno de los dos se habían comportado como espías profesionales. Él, con su mirada de reojo. Ella, con su fingido disgusto. Se descubrieron. Y no me gusta que me engañen. Por otro lado, a mí no pueden engañarme muy fácil. El jovencito que estuvo antes en mi apartamento, que trató de comprarme mi colección de revistas francesas que tiene una gran cantidad de relatos de Simeón, no pudo.

¡Claro! No hay motivos aparentes para que un simple empleado del Comité Estatal de Colaboración Económica se vea sometido a un chequeo así. Aunque, bueno, nadie sabe. Como leí en una novela de Bogomil Rainov, podría pensarse que lo que pretendían conmigo era realizar algún tipo de acercamiento con el fin de sacarme información. Boev sabía lo que decía. Con un poquito que me sacaran a mí y otro poco a otros compañeros, podían elaborar todo un informe. Esa es la técnica del espionaje moderno. Los buenos espías saben que a los grandes dossiers ellos solo han aportado una pequeña parte. Con una suma de pequeños poquitos sacan un todo importante. Después de pensarlo bien, llegué a la conclusión de que yo era uno de los más antiguos empleados del Comité y había sido un buen operario de la fábrica de míster Harry Wright, allá en Oriente. Por algo míster Wright quiso llevarme para New Orleans con mi familia y todo.

—Le agradezco ese gesto, míster… pero…

—El futuro suyo está cerca de nosotros. La fábrica que tengo allá es grandísima y usted ganará mucho más dinero que aquí.

Recuerdo que lo interrumpí para decirle:

—Pero es que yo no quiero abandonar mi patria, míster Wright.

—¡Qué patria ni qué ocho cuartos, míster Martínez! Usted habla como si fuera un fidelista.

—Usted sabe que no lo soy, míster Wright. A mí lo que me interesa es trabajar. Nunca me metí en huelgas ni en nada…

—Lo sé, lo sé, míster Martínez. Por eso le digo que su futuro está con nosotros. Los comunistas no le perdonarán su historia. Decídase. Venga con nosotros.

“No”, pensé de golpe. Y rápidamente comprendí que ese hombre y esa mujer querían chantajearme. Ellos estaban acosándome para obligarme a darles información. Como ya estaba viejo, viudo y solitario, metido más tiempo entre mis libros y revistas que en la calle, querían reclutarme. Estaban vigilando la oportunidad para decirme: “Usted es el hombre, míster Martínez”. Seguro querían entregarme a míster Wright para, en nombre de nuestra vieja amistad, pedirme que colaborara. Me ofrecerían dinero y quién sabe cuánto más.

¡Ñoo! Allí, tumbado en el sofá, me di cuenta de que lo bueno de todo aquello era lo malo que se estaba poniendo. Sí. Y que ya a aquellas alturas del asedio, era casi probable que hubieran invadido mi apartamento mientras yo barría las salas de lectura y cargaba bultos en el Comité Estatal de Colaboración Económica. ¡Y yo en Babia! Leyendo mis libros y revistas policíacas e intercambiando dragones y radares con los socios del barrio. Tenía la seguridad de que me habían instalado micrófonos por todas partes. Y hasta cámaras de video y otros equipos sofisticados para captar y comprobar mis reacciones, mis emociones. Para mí estaba fuera de toda duda que esos agentes trabajaban con todos los hierros. Me querían reclutar y yo no tenía por qué ser bobo. Es lo que siempre hacen, ¿no?

Primero, te vigilan los pasos y después comienza el acercamiento. Los muy cabrones, según mis cálculos, no me perdían los movimientos en el trabajo y en el apartamento. Sobre todo, en mi apartamento, porque en el Comité Estatal la cosa no resultaba fácil. Estaba seguro de que ellos sabían que yo fui colaborador secreto de la policía allá en Oriente, desde 1938 hasta 1951, y querían chantajearme para meterme en las redes de la CIA. Sí. Eso es lo que ellos querían.

Allí recostado, mientras miraba las paredes y mis estantes de libros, recordaba que el día anterior me siguió un viejo calvo y gordo de espejuelos oscuros, de aspecto cansado. Me siguió hasta la parada de la guagua y se montó junto conmigo. En medio de la barahúnda disimulaba, se hacía el entretenido. Y se bajó una parada antes de mi trabajo. Hoy había repetido el acoso, con su cara de jubilado zonzo. “Ese viejo de mierda es la avanzadilla del hombre del traje carmelita oscuro y de la mujer de espejuelos montados al aire”, me dije convencido de que no podía descuidarme, porque hasta dentro de mi vida normal las cosas alcanzaban giros inesperados.

Por ejemplo, la tarde anterior, cuando llegué del trabajo, mi gata barcina me había recibido con una alteración jamás vista. No hacía otra cosa que maullar y desplazarse por los muebles y rincones como una tigresa enjaulada, o mejor, como una leona asustada. ¡Eso! ¡Asustada! ¿Y qué habría de asustar a mi vieja y tranquila gata barcina? Las gatas tienen facultades que la ciencia no ha podido descifrar. Es un hecho más viejo que el cuervo de Poe. ¿Y qué decir del canario? Ese canario mío siempre fue un modelo de pájaro casero, y sin embargo, ayer, de tanto golpearse contra los barrotes de la jaula, perdió la mitad de las plumas. Esas eran señales, pruebas de que alguien estuvo dentro de mi apartamento. ¡Pobres animalitos! ¿Qué daño han hecho? Y yo sin ver que el aire alicaído y triste de mi canario era el mismo del pajarito de la película El samurái.

Más que sospecha, estaba convencido de que quienes invadieron mi casa no dejaron huellas. En eso no iban a ser tan ingenuos y poco profesionales. Por mucho que busqué los equipos instalados no di con ninguno de ellos. Pero sabía que me estaban observando, que me escuchaban… y captaban todos mis movimientos. No quedó centímetro cuadrado de las paredes, ni de los muebles, armarios y lámparas que no revisara en busca de diminutas cámaras de video. Nada encontré. Pero mi gata barcina y el canario me dieron muestras de la verdad, de lo que acontecía en torno mío.

—Ñooo —dije—, esos aparatos espías seguro los empotraron en el repello de las paredes. ¡En qué lío estoy metido!

Y en ese instante, el vecino arremetió con el rock. Al principio la estridente música era un murmullo, pero después fue cobrando fuerza, hasta convertirse en un huracán de sonidos. Se trataba de una agresión nada sutil, sino abierta, provocadora, diabólica.

—¡Es que son cuatro y no tres mis acosadores! —exclamé dando un salto en el sofá, deslumbrado por el descubrimiento.

Al sentir pasos al otro lado de la puerta, salí como una flecha hacia el clóset de la cocina, agarré dos sacos y comencé a meter dentro de ellos las novelas de Agatha Christie, Georges Simenon, William Irish, Ross McDonald, Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Iba y venía sin perder ni un minuto, tomando de los libreros mis queridos tesoros, y el ritmo del rock que subía, que atravesaba las persianas, y afuera los tacones de unos zapatos duros resonando en el piso. Ya me iba cuando me acordé de mi gata barcina y del canario. Los metí en el clóset en un santiamén. Y sin pensarlo mucho me descolgué por la enredadera que sube hasta el balcón de mi apartamento y salí pitando hacia aquí.

Me recibieron como la vez anterior, con rostros sonrientes; pero ese doctor Acuña, no sé, me resulta un verdadero enigma. A pesar de su batica blanca y de sus gestos amables, le ha solicitado a la enfermera mis papeles. Sospecho que no me salvé de nada.

1991

Carta guardada

Tenía tres alternativas: la sensata y honesta

era advertir a la policía; la segunda, callarse;

la tercera, investigar por su propia cuenta.

El ministerio del miedo, de Graham Greene

1

A las dos semanas de estar en La Habana descubrí El Dorado, un cafetín de mala muerte, descuidado y sucio, pero donde sin mucho lío uno puede darse sus tragos después de las tres de la tarde. La mayoría de los que acuden aquí son viejos jubilados, aunque algunos, muy pocos, jamás han disparado un chícharo.

En El Dorado nunca he dicho a nadie que soy un oficial jubilado del Minint, y no porque lo tenga a menos, qué va, es que esta es una carta que siempre es bueno tener guardada, algo así como la necesidad de preservar la fachada del agente.

El camarero se acerca y le ordeno:

—Ponme otro doble, Pupo.

—¿De Bocoy o de Ronda?

—Ronda a la roca —le digo en tanto le acerco el vaso.

Es el tercer doble, y mi meta son cinco, porque después del quinto trago corro el riesgo de que la lengua se me ponga más pesada que una aplanadora. Me sirve el trago y siento el olor penetrante del ron. Es un bravo, no necesita un vaso de medida para echarte la cantidad exacta de un doble o de un sencillo. Por eso Chacón dice: “Este Pupo tiene una izquierda para respetar, jamás te sirve ni de más ni de menos”.

Y es verdad, porque ni los inspectores han podido cogerlo en una violación. Él mismo no se cansa de decir que al César lo que es del César. En una oportunidad me dijo que llevaba casi cuarenta años en El Dorado.

—Mire, compadre, jamás he pasado por la pena de que me llamen la atención por darle de menos a nadie.

Sin embargo, sé que el muy cabrón siempre tiene su escape con las propinas y las diferencias que dejan los curdas cuanto más borrachos están.

—Bebo, Bebo… —le grita Pupo a un tipo de la barra.

Siento el bajar quemante del ron. Me estremezco todo. Antes no me pasaba eso. Cuando tenía cuarenta años menos, aguantaba más ron que un tonel centenario de Bacardí. Pero ahora la cosa es distinta. El tiempo no pasa por gusto, aunque haya viejos que digan lo contrario.

Todavía está vacío El Dorado. Dentro de poco comenzará a llenarse. La barra y las mesas serán ocupadas por los socios de siempre. Por ejemplo, la tropa de Casimiro: Miguel Ángel, el Chepo, Samuel y Bartolo. ¡Qué gente para tomar ron! Se sentarán en su mesa preferida. Lo de ellos es beber hasta el cansancio. Lo mío es distinto. Cinco dobles y ya. Por eso me dicen Quinto. El primero en llegar es Casimiro. Él se sienta, ocupa la mesa y después comienza a aparecer el resto de la tropa. Enseguida asoman, juntos, el Chepo y Bartolo. Con diferencia de minutos hace su entrada Miguel Ángel y, finalmente, Samuel. Es de este de quien no me canso de repetir, “Yo lo conozco de algún lugar”. Hace tres años que me hago la pregunta, pero ahora siento encenderse la memoria con más claridad. Fue su risa. Esa risa suya me puso en alerta. Es una risa ahogada en un jipío. Al principio me decía. “¿De dónde conozco a este hombre?”, pero después comencé a preguntarme, “¿Dónde he oído esa risa?”.