13,99 €

Mehr erfahren.

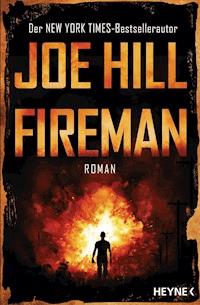

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Eine weltweite Pandemie ist ausgebrochen, und keiner ist davor gefeit: Alle Infizierten zeigen zunächst Markierungen auf der Haut, bevor sie urplötzlich in Flammen aufgehen. Die USA liegt in Schutt und Asche, und inmitten des Chaos versucht die Krankenschwester Harper Grayson, sich und ihr ungeborenes Kind zu schützen. Doch dann zeigt auch sie die ersten Symptome. Jetzt kann sie nur noch der »Fireman« retten – ein geheimnisvoller Fremder, der wie ein Racheengel durch die Straßen New Hampshires wandelt und scheinbar das Feuer kontrollieren kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1249

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

JOE HILL

FIREMAN

ROMAN

Aus dem Amerikanischen übersetzt

von Ronald Gutberlet

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Das Buch

Niemand weiß genau, wie und wo es begonnen hat. Eine furchtbare Seuche breitet sich rasend schnell über die USA aus und lässt die Zivilisation, wie wir sie kennen, untergehen. Man nennt diese Seuche »Dragonscale«, weil sie die Haut der Infizierten erst mit wunderschönen Mustern verziert – bevor sie sie in Flammen aufgehen lässt.

Auch Harper Grayson, die vor dem Ausbruch der Seuche als Krankenschwester gearbeitet hat, entdeckt die seltsamen Tätowierungen auf ihrem Körper. Eigentlich hat sie mit ihrem Mann Jakob vereinbart, dass sie den jeweils anderen töten würden, wenn erste Anzeichen einer Infektion erkennbar sind. Aber Harper Grayson will leben – so lange jedenfalls, bis das Baby in ihrem Bauch geboren wird.

Während überall im Land das Chaos ausbricht und sich die Menschen aus Angst vor einer Ansteckung in kleinen hochgerüsteten Gemeinschaften verschanzen, macht sich Harper auf die abenteuerliche Suche nach einem Mann, von dem es heißt, er könnte die Seuche kontrollieren. Doch schon bald begreift sie, dass sich hinter dem legendären Fireman ein noch viel größeres Geheimnis verbirgt …

Mit Fireman legt Bestseller-Autor Joe Hill eine so fesselnde wie schonungslose Zukunftsvision vor – ein postapokalyptisches Epos, wie man es spannender nicht schreiben kann.

Der Autor

Joe Hill wurde 1972 in Neuengland geboren. Für seine Kurzgeschichten, die in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen, wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Ray Bradbury Fellowship und dem Bram Stoker Award. 2006 erhielt er den renommierten World Fantasy Award. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in New Hampshire. Seine Bücher erscheinen im Heyne-Verlag, zuletzt die Romane Teufelszeug und Christmasland.

Mehr Informationen zu Autor und Werk auf:

www.diezukunft.de

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Titel der amerikanischen Originalausgabe THE FIREMAN

Deutsche Erstausgabe 06/2017

Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer

Copyright © 2016 by Joe Hill

»Romeo and Juliet«: Copyright © 1980 by

Straitjacket Songs Limited

Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Covergestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,

unter Verwendung von Bildmaterial von Shutterstock

Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich

ISBN 978-3-641-20393-1V002

www.diezukunft.de

Für Ethan John King, dessen Feuer lichterloh strahlt.

Dein Dad liebt dich.

Dieses Buch ist inspiriert von:

J. K. Rowling, deren Geschichten mich lehrten, wie ich diese hier

zu schreiben hatte,

P. L. Travers, der die Medizin parat hielt, die ich brauchte,

Julie Andrews, die Zucker auf den Löffel streute, damit ich sie herunterbekam,

Ray Bradbury, von dem ich den Titel geklaut habe,

meinem Vater, von dem ich den ganzen Rest geklaut habe,

und meiner Mutter, auf deren Einführung in die Wissenschaft und Mythologie der Pilze ich mich beim Schreiben dieser Geschichte wesentlich stützen konnte.

Auch wenn Draco incendia trychophyton eine Erfindung von mir ist, würde meine Ma bestätigen, dass fast alle Wesensmerkmale und Eigenheiten dieser fiktionalen Spore in der Natur zu finden sind.

Outside the street’s on fire

in a real death waltz …

– Bruce Springsteen: »Jungleland«

Verbringe mein Leben in Ruß auch und Dreck.

Die Welt mir gefällt, ich will nicht mehr hier weg.

– Mary Poppins (Robert und Richard Sherman): »Chim Chim Cher-ee«

Es war eine Lust, Feuer zu legen.

– Ray Bradbury: »Fahrenheit 451«

PROLOG

FANAL

Wie jeder hatte auch Harper Grayson im Fernsehen schon viele brennende Menschen gesehen, doch das erste Mal, dass jemand direkt vor ihren Augen in Flammen aufging, war auf dem Pausenhof der Schule.

Die Schulen in Boston und einigen anderen Teilen von Massachusetts waren geschlossen, aber hier in New Hampshire ging der Unterricht weiter. Auch in New Hampshire waren bereits einige Fälle aufgetreten. Soweit Harper gehört hatte, wurde eine Gruppe Infizierter in einem Sicherheitstrakt des Concord Hospital festgehalten und von Ärzten in Schutzanzügen und Krankenschwestern mit griffbereiten Feuerlöschern behandelt.

Sie hielt gerade einem Erstklässler namens Raymond Bly ein Kühlkissen an die Wange, weil der im Sportunterricht einen Badmintonschläger ins Gesicht bekommen hatte. In jedem Frühjahr gab es ein oder zwei solcher Vorkommnisse, wenn Keillor, der Sportlehrer, die Schläger herausholte. Und stets gab er den Kindern den aufmunternden Rat, sie sollten sich nicht so anstellen und es ruhig auf ein paar ausgeschlagene Zähne ankommen lassen. Nur zu gerne wäre sie dabei gewesen, wenn er zur Abwechslung mal einen Badmintonschläger in die Eier bekam, um ihm anschließend zu sagen, er solle sich nicht so anstellen.

Raymond hatte nicht geweint, als er hereingekommen war, aber als er sich im Spiegel betrachtete, musste er doch die Zähne zusammenbeißen, weil sein Kinn zu zittern anfing. Das Auge war schwarz und lila verfärbt und fast ganz zugeschwollen, aber Harper wusste aus langjähriger Erfahrung, dass der Blick in den Spiegel den Kindern in der Regel mehr Angst machte als die Schmerzen.

Um ihn abzulenken, griff sie nach der Schachtel mit den Süßigkeiten für Notfälle, einer verbeulten Mary-Poppins-Frühstücksdose mit verrosteten Scharnieren und etlichen einzeln verpackten Schokoriegeln. Ein ziemlich großer Rettich und eine Kartoffel lagen auch darin – für besonders harte Fälle von Traurigkeit.

Sie warf einen Blick hinein, während Raymond sich das Kühlkissen an die Wange hielt.

»Hm«, sagte Harper. »Ich glaube, ich habe noch zwei Twix-Riegel, und einen davon könnte ich selbst gut gebrauchen.«

»Bekomme ich auch was Süßes?«, fragte Raymond mit belegter Stimme.

»Du bekommst was viel Besseres als was Süßes. Ich habe hier einen echt schmackhaften Rettich. Wenn du ganz tapfer bist, kannst du den kriegen, und ich nehme den Twix-Riegel.« Sie zeigte ihm den Inhalt der Frühstücksdose, damit er den Rettich sehen konnte.

»Igitt, ich will keinen Rettich!«

»Wie wäre es dann mit einer großen Kartoffel? Das hier ist eine Yukon Gold, die schmeckt sogar ein bisschen süß.«

»Bäh! Wollen wir nicht lieber Armdrücken machen? Wer gewinnt, kriegt das Twix. Ich habe schon mal meinen Vater beim Armdrücken besiegt.«

Harper pfiff drei Takte von »My Favorite Things« und tat so, als würde sie darüber nachdenken. Sie pfiff ganz gerne mal eine Musicalmelodie aus einem Film der 1960er-Jahre und stellte sich dabei vor, ein paar fröhlich zwitschernde Blauhäher und Rotkehlchen würden herbeiflatterten und sie musikalisch unterstützen. »Ich weiß nicht, ob du wirklich Armdrücken mit mir machen willst, Raymond. Ich bin nämlich ziemlich gut in Form.«

Sie schaute aus dem Fenster, um den Eindruck zu erwecken, sich die Sache gründlich überlegen zu müssen – und in diesem Moment sah sie, wie der Mann den Pausenhof überquerte.

Von ihrem Standpunkt aus hatte sie einen guten Blick auf die schwarze Asphaltfläche, die sich über dreißig Meter erstreckte und auf die hier und da mit Kreide Himmel-und-Hölle-Kästen gemalt waren. Dahinter kam ein Spielplatz mit den üblichen Spielgeräten: Schaukeln, Rutschen, eine Kletterwand und eine Reihe Metallröhren, gegen die man schlagen konnte, um Melodien zu erzeugen (Harper nannte das Gerät klammheimlich das Xylofon der Verdammten).

Die ersten beiden Stunden waren noch nicht zu Ende und weit und breit keine Schüler in Sicht. Dies war die einzige Zeit am Tag, wo von der Krankenstation aus keine schreienden, lachenden, tobenden und aufeinanderprallenden Kinder zu sehen waren. Nur der Mann war da. Er trug eine ausgebeulte grüne Armeejacke und eine weite braune Arbeitshose. Sein Gesicht lag im Schatten des Schirms einer schmuddeligen Baseballmütze. Mit gesenktem Kopf bog er um die Ecke des Gebäudes und lief diagonal über den Platz. Er taumelte und konnte anscheinend nicht in gerader Richtung laufen. Harper dachte zuerst, er sei betrunken. Dann bemerkte sie den Rauch, der aus seinen Ärmeln drang. Feiner, weißer Rauch quoll aus der Jacke, stieg von seinen Händen und aus dem Kragen auf und verfing sich in den langen braunen Haaren.

Er erreichte das Ende der Asphaltfläche und sprang hinunter auf den Spielplatzmulch. Er ging noch drei Schritte weiter und legte die rechte Hand an eine Sprosse der Holzleiter, die auf das Klettergerüst führte. Sogar aus dieser Entfernung konnte Harper das Ding auf seinem Handrücken erkennen, einen dunklen Streifen, der einem Tattoo ähnelte, aber auch goldene Flecken aufwies. Diese Flecken schimmerten wie Staubpartikel im Sonnenlicht.

Sie hatte Berichte darüber in den Nachrichten gehört, trotzdem konnte sie sich in diesem Moment keinen Reim auf das machen, was da vor ihren Augen geschah. Schokoriegel fielen aus der Mary-Poppins-Frühstücksdose und landeten klappernd auf dem Fußboden. Sie hörte es nicht und merkte nicht mal, dass sie die Dose schief hielt. Raymond sah zu, wie die Kartoffel mit einem satten Plumps auf den Boden klatschte, davonrollte und unter einem Sideboard verschwand.

Der Mann, der sich wie ein Betrunkener bewegte, krümmte den Rücken, begann zu zucken, warf den Kopf nach hinten, und aus seinem Hemd züngelten Flammen. Sie konnte einen kurzen Blick auf sein ausgemergeltes, verzerrtes Gesicht werfen, doch dann loderte sein Kopf auf wie eine Fackel. Er schlug sich mit der linken Hand gegen die Brust, während die andere noch immer die Leitersprosse umklammerte. Nun entzündete sich auch die rechte Hand und kokelte das Holz an. Sein Kopf kippte immer weiter nach hinten, er öffnete den Mund, um zu schreien, aber es kam nur schwarzer Rauch heraus.

Raymond sah Harpers Gesichtsausdruck und drehte den Kopf zur Seite, um aus dem Fenster zu schauen. Harper ließ die Frühstücksdose fallen und streckte die Hände nach dem Jungen aus. Sie legte eine Hand auf das Kältekissen, die andere an seinen Hinterkopf und drehte sein Gesicht vom Fenster weg.

»Nicht hingucken«, sagte sie und war selbst überrascht, wie ruhig sie klang.

»Was war das denn?«, fragte er.

Sie ließ seinen Kopf los und griff nach dem Seilzug der Jalousie. Draußen fiel der brennende Mann auf die Knie. Er senkte den Kopf, als wollte er gen Mekka beten. Die Flammen hüllten ihn jetzt vollständig ein, und er sah aus wie ein Haufen Lumpen, aus dem der rußige Rauch in den hellen kalten Aprilnachmittag aufstieg.

Die Jalousie sauste mit einem metallischen Scheppern herab und verwehrte ihnen den Blick – nur ein greller fiebriger Schimmer flackerte golden durch den Spalt seitlich der Sichtblende.

ERSTES BUCH

BRENNE AUF MEIN LICHT …

1

APRIL

Sie verließ die Schule erst, eine Stunde nachdem das letzte Kind nach Hause gegangen war, aber es war trotzdem noch recht früh. An den meisten Schultagen musste sie bis um fünf Uhr nachmittags dableiben, wegen der ungefähr fünfzig Kinder, die länger betreut wurden, weil ihre Eltern arbeiteten. Heute waren alle schon um drei Uhr verschwunden.

Nachdem sie das Licht in der Krankenstation ausgeschaltet hatte, stand sie am Fenster und schaute auf den Pausenhof. Vor dem Klettergerüst auf dem Spielplatz war ein schwarzer Fleck zu sehen, dort, wo die Feuerwehrleute versucht hatten, die verkohlten Überreste, die sich nicht abkratzen ließen, mit Wasser wegzuspritzen. Sie hatte eine Vorahnung, dass sie nie mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und nie mehr aus diesem Fenster schauen würde, und damit sollte sie recht behalten. Noch am selben Abend wurden sämtliche Schulen im ganzen Staat vorläufig geschlossen und sollten erst wieder geöffnet werden, wenn »die Krise« vorüber wäre. Wie sich herausstellte, ging »die Krise« nicht vorüber.

Harper hatte eigentlich erwartet, zu Hause allein zu sein, aber als sie ankam, war Jakob schon da. Er hatte den Fernseher eingeschaltet und telefonierte. Seinem Tonfall nach zu urteilen – er sprach ruhig, gleichmäßig und fast schon träge – wäre niemand darauf gekommen, dass er sich gerade aufregte. Man musste schon zusehen, wie er herumtigerte, um zu merken, wie aufgebracht er war.

»Nein, ich hab’s nicht mit eigenen Augen gesehen. Johnny Deepenau war dort unten mit einem der Reinigungsfahrzeuge, um den Dreck wegzuräumen, und er hat uns Bilder von seinem Handy geschickt. Es sah aus, als wäre drinnen eine Bombe explodiert. Wie bei einem Terroranschlag, wie … warte mal. Harp ist gerade gekommen.« Er nahm den Hörer herunter, hielt ihn vor seine Brust und sagte: »Du bist von hintenrum gekommen, stimmt’s? Durch die Stadt hättest du es niemals geschafft. Die haben alle Straßen von der North Church bis zur Bibliothek gesperrt. Die ganze Gegend wimmelt nur so von Polizisten und Angehörigen der Nationalgarde. Ein Bus ist in Flammen aufgegangen und gegen einen Telefonmast geprallt. Er war gerammelt voll mit Chinesen, die mit dieser Scheißkrankheit infiziert waren, mit diesem Dragonscale-Zeug.« Mit stockendem Atem stieß er einen tiefen Seufzer aus und schüttelte den Kopf – als wäre er total genervt von diesen Leuten, die es wagten, an so einem schönen Tag mitten in Portsmouth einfach in Flammen aufzugehen. Dann wandte er sich ab und hielt sich den Hörer wieder ans Ohr. »Es geht ihr gut. Sie hat überhaupt nichts davon mitgekriegt. Jetzt ist sie hier, und ich werde ihr die Hölle heißmachen, falls sie glaubt, sie könne zurück zur Arbeit gehen.«

Harper setzte sich auf den Rand des Sofas und schaute zum Bildschirm. Der lokale Nachrichtensender zeigte gerade Ausschnitte aus einem Basketballspiel der Celtics, als wäre überhaupt nichts passiert. Isaiah Thomas reckte sich, ließ sich zurückfallen und warf den Ball beinahe aus der Mitte des Spielfelds. Zu diesem Zeitpunkt wusste es noch keiner, aber am Ende der folgenden Woche würde die Basketballsaison für immer enden. Schon im Sommer würden die meisten Spieler tot sein, entweder verbrannt oder durch Selbstmord.

Jakob lief weiter in seinen Riemensandalen herum.

»Was? Nein. Keiner ist ausgestiegen«, sagte er in den Hörer. »Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich bin irgendwie auch froh darüber. So konnten sie wenigstens niemanden anstecken.« Er hörte kurz zu, lachte dann unvermittelt auf und sagte: »Genau, nach dem Motto: Wer hat denn diesen verkokelten Chinafraß bestellt, stimmt’s?«

Bei seinem Rundgang durchs Zimmer war er nun vor dem Bücherregal angekommen, wo er allerdings nichts zu tun hatte, weshalb er sich umdrehte und wieder zurückging. Als er kehrtmachte, warf er einen Blick auf Harper und bemerkte etwas, das ihn alarmierte.

»He, Baby, alles klar bei dir?«, fragte er.

Sie starrte ihn an und wusste nicht, was sie sagen sollte. Das war eine erstaunlich komplizierte Frage, und sie musste zunächst eine Weile über die Antwort nachdenken.

»He, Danny? Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss mich mal kurz um Harper kümmern. Es war auf jeden Fall richtig, dass du losgegangen bist, um die Kinder abzuholen.« Er hielt inne und fügte dann hinzu: »Ja, alles klar. Ich schicke euch dann die Bilder, aber ihr habt sie nicht von mir bekommen. Viele Grüße an Claudia, bis dann.«

Er beendete das Gespräch und schaute sie an. »Was ist denn los? Wieso bist du schon zu Hause?«

»Da war ein Mann bei uns auf dem Schulhof«, sagte Harper, und dann spürte sie diesen Kloß im Hals, als hätte der Schreck sich in etwas Greifbares verwandelt.

Er setzte sich neben sie und legte einen Arm um sie.

»Ist ja gut«, sagte er. »Alles ist gut.«

Der Kloß in ihrem Hals löste sich, und sie konnte wieder sprechen. Sie versuchte es noch mal: »Er kam auf den Schulhof und taumelte herum wie ein Betrunkener. Dann fiel er hin und fing an zu brennen. Er ging in Flammen auf, als wäre er aus Stroh. Die Hälfte der Kinder in der Schule hat zugesehen. Man kann von fast allen Klassenzimmern auf den Schulhof gucken. Ich habe Stunden damit zugebracht, Kinder mit Schocksymptomen zu behandeln.«

»Warum hast du nichts gesagt? Dann hätte ich nicht so lange telefoniert.«

Sie drehte sich zu ihm um und lehnte ihren Kopf an seine Brust, während er sie umarmte.

»Es waren vierzig Kinder in der Aula, außerdem einige Lehrer und der Direktor. Manche weinten, andere zitterten, einige mussten sich übergeben, und ich fühlte mich, als würde ich alles drei auf einmal tun.«

»Das hast du aber nicht.«

»Nein, ich habe Tetrapacks mit Saft verteilt. Beruhigungsmittel und so was.«

»Du hast getan, was du tun konntest«, sagte er. »Du hast wer weiß wie vielen Kindern geholfen, das schlimmste Erlebnis ihres Lebens zu verkraften. Und weißt du was? Alle werden sich ihr ganzes Leben lang daran erinnern, was du für sie getan hast. Du warst zur Stelle, jetzt ist es vorbei, und du bist hier bei mir.«

Eine Weile saß sie ruhig und still in seiner Umarmung da und atmete den Duft nach Sandelholzparfüm und Kaffee ein.

»Wann ist es passiert?« Er ließ sie los und schaute sie aus seinen hellbraunen Augen an.

»Während der ersten Stunde.«

»Jetzt geht es auf drei Uhr zu. Hast du zu Mittag gegessen?«

»Hm, nein.«

»Ist dir schwindelig?«

»Hm-hm.«

»Dann solltest du was essen. Ich weiß nicht, was im Kühlschrank ist. Ich könnte uns auch was kommen lassen.«

Wer hat denn diesen verkokelten Chinafraß bestellt?, dachte Harper und hatte das Gefühl, das Zimmer um sie herum würde sich neigen wie ein Schiff bei Seegang. Sie richtete sich auf und lehnte sich zurück.

»Vielleicht erst mal ein bisschen Wasser«, sagte sie.

»Oder ein Glas Wein?«

»Noch besser.«

Er stand auf und ging zu dem kleinen Weinkühler auf dem Regal, in den sechs Flaschen passten. Er betrachtete prüfend eine Flasche, dann eine andere – welche Sorte Wein harmoniert am besten mit einer tödlichen Seuche? – und sagte: »Ich dachte, dieses Zeug gibt es nur in Ländern, wo die Luft total verschmutzt ist und die Flüsse nur noch Abwasserkloaken sind. China. Russland. Die ehemalige kommunistische Volksrepublik von Kackistan oder so.«

»Rachel Maddow hat gesagt, es hätte allein in Detroit schon über hundert solcher Vorfälle gegeben. Das war gestern Abend.«

»Das meine ich ja. Ich dachte, so was passiert nur an heruntergekommenen Orten wie Tschernobyl oder Detroit.« Der Korken knallte. »Ich verstehe nicht, wie jemand, der sich angesteckt hat, in einen Bus steigen kann. Oder in ein Flugzeug.«

»Vielleicht fürchten sie, in Quarantäne gesteckt zu werden. Viele haben Angst, sie könnten von ihren Angehörigen getrennt werden. Das ist für manche noch schlimmer als die Krankheit. Niemand möchte allein sterben.«

»Ja, klar, richtig. Warum alleine sterben, wenn man es in Gesellschaft tun kann? Es gibt bestimmt keinen größeren Liebesbeweis, als die anzustecken, die man gernhat.« Er brachte ihr ein Glas mit goldgelb schimmerndem Wein, der aussah wie ein Schluck destillierter Sonnenschein. »Wenn ich diese Krankheit hätte, würde ich lieber sterben, als dich anzustecken oder auch nur einem Risiko auszusetzen. Ich denke, in diesem Fall würde es mir nicht schwerfallen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Dann könnte ich wenigstens sicher sein, andere Menschen davor bewahrt zu haben. Ich kann mir nichts Unverantwortlicheres vorstellen, als mit dieser Infektion herumzulaufen.« Er reichte ihr das Glas und streichelte dabei ihre Hand. Er hatte diese nette Angewohnheit, dieses spezielle Wissen, und das war wirklich das Beste an ihm: Er wusste immer intuitiv, wann es angebracht war, ihr eine Strähne aus dem Gesicht hinters Ohr zu streichen oder ihr den Nacken zu massieren. »Wie ansteckend ist das überhaupt? Es breitet sich aus wie Fußpilz, oder? So lange man sich also die Hände wäscht und nicht mit nackten Füßen durchs Fitnessstudio tapst, dürfte doch keine Gefahr bestehen, hm? Hey. Hey. Du bist diesem toten Kerl doch nicht etwa zu nah gekommen?«

»Nein.« Harper machte sich nicht die Mühe, die Nase ins Glas zu stecken, um das Bouquet des Weins zu riechen, wie Jakob es ihr beigebracht hatte, damals, als sie dreiundzwanzig und frisch verliebt gewesen war und ganz bestimmt besoffener von ihm, als sie es jemals von Wein sein könnte. Sie leerte ihr Glas in zwei Zügen.

Mit einem lauten Seufzer setzte er sich neben sie und schloss die Augen. »Gut. Das ist gut. Du hast leider diesen schrecklichen Drang, anderen zu helfen, Harper, was unter normalen Umständen in Ordnung ist, aber in manchen Situationen muss man eben zuerst an sich …«

Aber sie hörte gar nicht zu. Das leere Weinglas in der Hand, beugte sie sich gebannt über den Couchtisch. Auf dem Bildschirm war die Übertragung eines Hockeyspiels abgebrochen worden, und man sah jetzt einen älteren Moderator in einem grauen Anzug, der schüchtern durch seine Zweistärkenbrille blickte. Der Nachrichtenticker kündigte an: SONDERMELDUNG – AUSSICHTSTURM IN SEATTLE BRENNT.

»… schalten wir nach Seattle«, sagte der Sprecher. »Bitte beachten Sie, dass die folgende Übertragung drastische Bilder enthält. Falls Kinder in Ihrer Nähe sind, sollten sie nicht zuschauen.«

Bevor er seinen Spruch beendet hatte, blendete der Sender Aufnahmen der berühmten einhundertvierundachtzig Meter hohen Space Needle in Seattle ein, die in den klaren blauen Himmel ragte. Aus dem Inneren des Turms quoll schwarzer Rauch und behinderte die Sicht auf verschiedene Hubschrauber, die ihn umkreisten.

»O mein Gott«, sagte Jakob.

Ein Mann in weißem Hemd und schwarzer Hose sprang aus einem offenen Fenster. Seine Haare brannten. Die Arme wirbelten herum wie Feuerräder, während er aus dem Bild stürzte. Wenige Sekunden später folgte eine Frau in einem dunklen Rock. Als sie sprang, hielt sie den Rock mit beiden Händen fest, als wollte sie verhindern, dass er hochflog und man ihre Unterwäsche sah.

Jakob griff nach Harpers Hand, umklammerte sie und drückte sie ganz fest.

»Was zum Teufel ist bloß los, Harper?«, fragte er. »Was zum Teufel ist das?«

2

MAI — JUNI

Bei FOX behauptete jemand, die Dragonscale-Seuche wäre vom Islamischen Staat verbreitet worden; es handle sich um Sporen, die die Russen in den 1980er-Jahren entwickelt hätten. Auf MSNBC hieß es, der biologische Kampfstoff sei von Ingenieuren von Halliburton entwickelt und anschließend von christlichen Fundamentalisten gestohlen worden, die auf die »Offenbarung« fixiert seien. CNN verbreitete beide Meldungen.

In den Monaten Mai und Juni wurden auf allen Kanälen unzählige Diskussionsrunden abgehalten, unterbrochen von Live-Reportagen aus Orten, die in Flammen aufgingen.

Dann verbrannte der bekannte TV-Moderator Glenn Beck bei einem Internetauftritt vor seinem Whiteboard. Die Hitze war so gewaltig, dass die Brille an seinem Gesicht festschmolz, und anschließend wurde in den Nachrichten und anderswo weniger darüber gerätselt, wer dahinterstecken könnte, als wie man eine Infektion vermeiden konnte.

3

JULI

Ein Feuerwehrmann machte Ärger.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagte Schwester Lean. »Sie dürfen sich nicht vordrängeln. Sie werden kostenlos untersucht, wenn Sie an der Reihe sind.«

Der Feuerwehrmann warf einen Blick zurück auf die lange Schlange der Wartenden, die den gesamten Korridor einnahm und weiter hinten um die Ecke verlief. Dann drehte er sich wieder um. Sein Gesicht war schmutzig, und er trug die gleiche gelbe Jacke wie alle Feuerwehrmänner, wirkte aber irgendwie altmodischer als ein moderner »Firefighter«, eher wie ein »Fireman« von früher. Er hielt ein Kind in den Armen, einen Jungen, der die Hände um seinen Hals gelegt hatte.

»Ich will mich nicht anmelden, ich will ihn bloß abgeben«, sagte der Mann mit einem Akzent, der die Neugier der Wartenden erregte. Von einem Feuerwehrmann in New Hampshire erwartete man nicht, dass er mit einem Londoner Akzent sprach. »Außerdem geht es hier nicht um diesen Schimmelpilz. Der Junge muss dringend zu einem Arzt. Er muss jetzt behandelt werden, nicht erst in zwei Stunden. Dies ist ein Notfall. Ich verstehe nicht, wieso das niemand in dieser angeblichen Notaufnahme kapieren will.«

Harper ging gerade die Reihe der Wartenden ab und verteilte Lollis und Becher mit Apfelsaft an die Kinder. Für ganz schwierige Fälle von Traurigkeit hatte sie auch noch den Rettich in der einen und die Kartoffel in der anderen Tasche.

Der britische Akzent erregte ihre Aufmerksamkeit und verbesserte schlagartig ihre Laune. Bei diesem Tonfall musste sie sofort an singende Teekannen, Schulen für Hexerei und geniale Detektive denken. Das waren wahrscheinlich nicht die intelligentesten Assoziationen, aber sie schämte sich nicht dafür. Ihrer Ansicht nach waren die Engländer selbst für die Klischees verantwortlich, die man mit ihnen verband. Immerhin hatten sie ein ganzes Jahrhundert lang ihre Detektive und Zauberer und Kindermädchen weltweit vermarktet, also mussten sie auch die Folgen tragen.

Eine kleine Ablenkung wäre jetzt genau das Richtige. Den ganzen Morgen lang hatte sie verkohlte menschliche Körper in Leichensäcke verpackt. Körper, deren schwarzes verschrumpeltes Fleisch sich noch warm angefühlt und Rauch abgesondert hatte. Da dem Krankenhaus die Leichensäcke ausgingen, hatte sie zwei tote Kinder zusammen in einen Sack stecken müssen, was nicht so schwierig gewesen war. Sie waren eng umschlungen verbrannt und zu einer einzigen toten Kreatur verschmolzen, einem starren Knäuel aus verkohlten Knochen. Es hatte ausgesehen wie eine Skulptur aus verbogenem Metall.

Seit der letzten Juniwoche war sie nicht mehr zu Hause gewesen. Sie verbrachte jeden Tag achtzehn von vierundzwanzig Stunden in einem Ganzkörperschutzanzug aus Polyethylen, der eigentlich für den Einsatz bei einer Ebolaepidemie bestimmt war. Die Handschuhe waren so eng, dass sie sich die Hände mit Vaseline fetten musste, um sie anzuziehen. Sie selbst roch nach Desinfektionsmittel. Jedes Mal, wenn sie den Kunststoffgeruch einatmete, den sie verströmte, musste sie an peinliche Begegnungen in Internatsschlafsälen denken.

Harper ging bis zum Anfang der Schlange und trat hinter den Fireman. Es war ihre, nicht Schwester Leans Aufgabe, sich um die Menschen zu kümmern, und sie wollte auf jeden Fall vermeiden, sich mit ihrer Kollegin anzulegen. Sie arbeitete schon seit drei Wochen mit Lean zusammen und hatte noch immer gewaltigen Respekt vor ihr. Genau wie alle anderen Krankenschwestern, die hier freiwillig Dienst taten.

»Entschuldigen Sie bitte«, sagte Schwester Lean ungehalten. »Jeder, der hier ansteht, ist ein Notfall. Die Notfälle reichen bis in die Eingangshalle. Wir behandeln alle der Reihe nach.«

Der Fireman warf wieder einen Blick auf die Warteschlange. Harper hatte sie gezählt. Es waren einhunderteinunddreißig Personen, alle erschöpft und mit den Symptomen der Dragonscale-Infektion. Sie starrten ihn mit stumpfem Blick feindselig an.

»Diese Notfälle können warten. Der Junge hier nicht.« Er wirbelte herum und baute sich breitbeinig vor Schwester Lean auf. »Vielleicht muss ich es ja auf andere Art versuchen.«

Sein rechter Arm hing seitlich herab. Zwischen Arm und Rumpf hielt er ein verrostetes Eisenrohr, mit einem Haken und einem Dorn am einen und einem Kuhfuß am anderen Ende. Er lockerte den Griff und ließ die Brechstange nach unten gleiten, sodass sie gut sichtbar wurde und beinahe auf dem schmutzigen Linoleumfußboden aufkam. Er schwenkte sie leicht hin und her, hob sie jedoch nicht an.

»Entweder Sie lassen mich jetzt durch diese Tür gehen, oder ich werde mit meiner Brechstange alles kaputtschlagen, was mir in den Weg kommt. Ich fange mit dem Fenster an und arbeite mich dann zu den Computern vor. Holen Sie einen Arzt oder lassen Sie mich durch, aber glauben Sie bloß nicht, dass ich in der Schlange da warte, während dieser neunjährige Junge in meinen Armen stirbt.«

Albert Holmes kam völlig übermüdet durch die Tür, die zur Quarantänestation führte, und schlurfte den Korridor entlang. Wie alle trug auch er einen Ebolaschutzanzug. Der einzige Unterschied war, dass er statt einer Kapuze aus Plastik einen schwarzen Sturzhelm mit heruntergeklapptem Visier über dem Kopf hatte. Außerdem hatte er seinen Gürtel außen um den Anzug geschlungen. Daran hingen ein Funkgerät, ein Schlagstock und das Abzeichen, das ihn als Security-Mann identifizierte.

Harper und Al erreichten den aufmüpfigen Kerl gleichzeitig.

»Jetzt mal ganz ruhig, Freundchen«, sagte Al. »Solche Leute wie Sie können wir hier wirklich nicht gebrauchen. Solche, die auf Krawall gebürstet sind. Noch dazu mit einem Prügelutensil. Geht gar nicht. Alle Feuerwehrleute müssen ihre Ausrüstung draußen lassen.«

»Sir?«, sagte Harper, »wenn Sie mit mir kommen, können wir uns sehr gerne über die Beschwerden Ihres Sohns unterhalten«, sagte Harper.

»Das ist nicht mein Sohn«, sagte der Fireman. »Und ich bin kein hysterischer Vater. Ich bin ein Mann, der ein lebensgefährlich erkranktes Kind und eine schwere Brechstange bei sich hat. Wenn sich jetzt nicht gleich jemand um den Jungen kümmert, werde ich mich mit der Brechstange um Sie kümmern. Sie wollen also mit mir reden? Wo? Dort drin, wo die Ärzte sind, oder hinten am Ende der Schlange?«

Sie hielt seinem Blick stand und hoffte innig, dass er vernünftig blieb. Durch ihren Blick wollte sie ihm zu verstehen geben, dass sie sich um sein Anliegen kümmern würde, wenn er sich zusammenriss. Sie würde ihn aufmerksam anhören und sich hingebungsvoll um den Jungen kümmern, mit Anteilnahme, Geduld und dem angemessenen Quäntchen Humor, ganz sicher. Anderenfalls würde er mit dem Gesicht nach unten auf dem Fußboden landen, mit Pfefferspray in den Augen und einem Stiefel im Nacken. Harper arbeitete erst knapp einen Monat hier, aber sie hatte sich schon daran gewöhnt, dass Patienten durchdrehten und gewaltsam zur Vernunft gebracht werden mussten.

»Kommen Sie mit mir. Ich besorge ihm ein Zitroneneis, und dann können Sie mir erklären, was mit ihm los ist …«

»… aber immer schön am Ende der Reihe anstellen. Genau das wollten Sie doch sagen.« Er wandte sich ab und ging auf die Tür zur Quarantänestation zu.

Schwester Lean stand ihm immer noch im Weg. Tatsächlich sah sie noch bedrohlicher aus als Albert Holmes. Sie war sehr groß, größer als der Mann vom Wachpersonal, hatte riesige Brüste, eine ziemliche Wampe und hätte auch als Footballspieler eine Respekt einflößende Figur abgegeben.

»SIR«, sagte sie. »Wenn Sie noch einen einzigen Schritt weitergehen, werden wir heute Nachmittag ziemlich viel Zeit darauf verwenden müssen, Sie wieder zusammenzuflicken.« Sie ließ ihre blassblauen, eiskalten Augen über die Menge der Wartenden gleiten. Was sie jetzt sagte, war an alle Anwesenden adressiert. »Wir verlangen, dass hier Ruhe und Disziplin herrschen. Alle kommen dran, und zwar der Reihe nach, und das werden wir konsequent durchsetzen, entweder mit Vernunft oder mit Gewalt. Haben das jetzt alle verstanden?«

Die Wartenden murmelten teils zustimmend, teils genervt.

»Entschuldigung«, meldete sich der Fireman wieder zu Wort, dem inzwischen der Schweiß auf der Stirn stand. »Sie haben immer noch nicht kapiert, um was es hier geht. Dieser Junge hier …«

»Was ist so Besonderes an diesem Jungen? Mal abgesehen davon, dass er an der gleichen Krankheit leidet wie alle anderen?«, fragte Schwester Lean.

Wahrscheinlich war er der hübscheste Junge, den Harper jemals gesehen hatte. Er hatte dunkles lockiges Haar und hellgrüne Augen, die schimmerten wie das Glas einer leeren Cola-Flasche im Sonnenlicht. Er trug kurze Hosen, und man konnte die Dragonscale-Male auf der hinteren Seite seiner Waden erkennen: leicht gekrümmte schwarze Streifen, die aussahen wie ein kunstvolles Tattoo.

Ohne das geringste Mitgefühl in der Stimme fügte Schwester Lean hinzu: »Wenn Sie sich noch nicht angesteckt haben, sollten Sie ihn nicht anfassen. Sind Sie infiziert?«

»Um mich geht es hier nicht«, sagte der Fireman. Erst viel später erkannte Harper, dass diese Bemerkung eine wirklich sehr interessante und geschickte Art war, dem Thema auszuweichen. »Er berührt mich ja gar nicht.«

Das stimmte. Der Junge, den er in den Armen hielt, hatte den Kopf zur Seite gedreht, und zwar so, dass seine Wange lediglich die Jacke des Mannes berührte. Aber falls der Fireman nicht infiziert war, benahm er sich entweder verantwortungslos leichtsinnig oder einfach nur dumm.

»Was hat er denn?«

»Sein Magen«, sagte der Fireman. »Mit seinem Magen stimmt was nicht. Er kann kaum noch stehen …«

»Es ist auch sehr heiß hier. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier nicht der einzige Junge mit Bauchschmerzen ist. Stellen Sie sich bitte hinten an und …«

»Nein. Nein. Bitte. Der Junge hat gerade erst seine Mutter verloren. Sie ist vor ein paar Tagen beim Einsturz eines Gebäudes umgekommen.«

Schwester Lean seufzte, und ein wenig Mitleid schimmerte in ihrem Blick auf. Zum ersten Mal schaute sie nicht den Fireman an, sondern den Jungen, der sich an ihn kuschelte.

»Ach, das ist ja furchtbar, das ist ja wirklich schlimm, du Armer.« Falls der Junge überhaupt zuhörte, zeigte er jedenfalls keine Reaktion. Dann wandte sie sich wieder an den Fireman, und ihr Gesichtsausdruck änderte sich abrupt. Wütend sagte sie: »Na, wer hätte denn nach so einem Erlebnis keine Bauchschmerzen, hm?«

»Hören Sie mir doch mal zu, lassen Sie mich ausreden. Das Gebäude ist zusammengebrochen, und sie wurde dabei erschlagen. Und er war dabei …«

»Es gibt ausgebildete Therapeuten, die mit dem Jungen über sein traumatisches Erlebnis sprechen können. Und die werden ihm auch etwas Süßes und Spritziges gegen seine Verdauungsstörungen geben.«

»Verdauungsstörungen? Hören Sie mir überhaupt zu? Er braucht keine Cola und ein freundliches Lächeln. Er braucht einen Arzt.«

»Den bekommt er auch, wenn er an der Reihe ist.«

»Ich habe ihn vor einer Stunde aufgelesen, da hat er geschrien. Klingt das für Sie nach Verdauungsstörungen, Sie dämliche gleichgültige Fotze?«

»Hey«, schaltete Albert sich ein, »achten Sie bitte auf Ihre Ausdrucksweise …«

Schwester Lean lief dunkelrot an. Sie breitete die Arme aus und schrie:

»SIE WERDEN SICH JETZT MIT DIESEM JUNGEN HINTEN ANSTELLEN, ODER SIE LANDEN SELBST IN DER NOTAUFNAHME, WEIL ICH IHNEN NÄMLICH DIESE EISENSTANGE IN IHREN BESCHISSENEN BRITENARSCH RAMMEN WERDE! HABEN SIE DAS VERSTANDEN?«

Harper wäre in Tränen ausgebrochen, wenn Schwester Lean sie derart angebrüllt hätte. Es war ein regelrechter Hurrikan aus Worten. Die Kinder in der Warteschlange hielten sich die Ohren zu und versteckten sich hinter den Beinen ihrer Mütter.

Aber der Engländer zuckte mit keiner Wimper. Er starrte sie bloß wütend an. Harper merkte nur ganz nebenbei, dass der Junge auf seinen Armen ebenfalls nicht zusammengezuckt war. Er schaute Harper bloß an, mit feuchten, abwesenden Augen, als wäre er ganz woanders. Sie vermutete, dass er einen Hitzschlag erlitten hatte, aber wie sich bald herausstellen sollte, ging es um weitaus mehr.

Harper versuchte es noch mal. »Sir? Ich kann Ihnen bestimmt helfen. Wir können uns sehr gern über den Zustand des Jungen unterhalten, wenn Sie sich eingereiht haben. Wenn er sofort Hilfe benötigt, werde ich einen Arzt holen. Falls er tatsächlich Bauchschmerzen hat, sollten wir ihn nicht auch noch mit unserem lauten Geschrei quälen. Kommen Sie, wir gehen jetzt dort hinten hin. Sie und ich, wie wär’s?«

Die Wut wich schlagartig aus seinem Gesicht, und er schaute sie mit dem Anflug eines Lächelns an. Bis jetzt war es nur um den Jungen gegangen, der seine Mutter verloren hatte, aber nun erkannte Harper, dass es auch dem Fireman alles andere als gut ging. Als sie ihm in die Augen blickte, bemerkte sie darin diesen unendlich erschöpften Ausdruck eines Menschen, der einen schweren Verlust betrauerte.

»Mögen Sie auch die Dire Straits? Sie sehen so aus. Nee, wahrscheinlich haben Sie noch mit Bauklötzern gespielt, als die ihren letzten großen Hit hatten.«

»Ich verstehe nicht, was Sie meinen«, sagte sie.

»Sie und ich … wie wär’s? You and me, babe – how ’bout it? Dire Straits?«, sagte er, legte den Kopf zur Seite und schaute sie durchdringend an.

Sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte, hatte nicht den blassesten Schimmer, worauf er hinauswollte. Der Fireman starrte sie noch einen kurzen Moment lang so an, dann gab er auf. Er drückte den Jungen zärtlich an sich und ließ ihn dann vorsichtig herunter, bis er auf den eigenen Füßen stand. Es wirkte, als würde er eine kostbare Vase abstellen. »Er heißt Nick. Möchten Sie ihn vielleicht nach hinten zum Ende der Warteschlange begleiten? Dann könnte ich mich weiter mit diesen Leuten hier unterhalten.«

»Ich glaube, Sie sollten beide mit mir kommen«, sagte sie und nahm den Jungen an der Hand. Ihr Gummihandschuh quietschte ganz leise.

Es war deutlich zu sehen, dass es dem Jungen nicht gut ging. Abgesehen von den Sommersprossen war er völlig bleich und unsicher auf den Beinen. Seine Kinderhand war außerdem beunruhigend heiß. Aber viele Menschen, die sich infiziert hatten, bekamen Fieber. Kaum hatte der Fireman den Jungen abgesetzt, krümmte der Kleine sich auch schon mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen.

Der Fireman ging neben dem Jungen in die Hocke und legte ihm das Brecheisen auf die Schulter. Dann tat er etwas Eigenartiges: Er ballte die Fäuste und hob sie an, als würde er einen Hund nachmachen, der die Pfoten hebt. Der Junge verzog das Gesicht und gab ein eigenartiges, pfeifendes Geräusch von sich. Es klang anders als alle Geräusche, die Harper jemals bei leidenden Kindern gehört hatte, eher so wie eine quietschende Gummiente.

Der Fireman schaute zu Harper hoch, aber noch bevor er etwas sagen konnte, trat Albert Holmes dazwischen und legte eine Hand auf die Brechstange.

»Was zum Teufel soll das?«, fragte der Fireman.

»Sir, lassen Sie bitte die Waffe los.«

Der Fireman zerrte an dem Brecheisen, aber Al zog es in die andere Richtung, und zwar mit so viel Kraft, dass der Mann das Gleichgewicht verlor und zu Boden ging. Sofort legte Al einen Arm um seinen Hals. Die Stiefelabsätze des Fireman glitten quietschend über den Fußboden, als er Halt suchte.

Harper schaute ihrem Ringkampf desinteressiert zu. Innerlich spielte sie noch einmal durch, was sie gerade gesehen hatte. Zum einen die Art und Weise, wie der Fireman die Bewegungen eines Hundes nachgemacht hatte, zum anderen den Gesichtsausdruck des Jungen, der ausgesehen hatte wie jemand, der ein viel zu schweres Gewicht anheben muss.

»Du bist taub«, sagte sie zu dem Jungen. Aber natürlich sagte sie es nur zu sich selbst, denn er war ja taub.

Während ihrer Krankenschwesternausbildung hatte sie einen Tag lang einen Schnellkurs in Taubstummensprache absolviert, konnte sich nur leider an überhaupt nichts mehr erinnern. Dachte sie jedenfalls. Aber jetzt war sie selbst überrascht davon, wie sie mit ihrer Hand auf ihren Brustkorb deutete und die Finger dabei verdrehte, als würde sie etwas in ihre Seite bohren. Sie klopfte auf ihren Unterleib. Tut es da weh?

Der Junge nickte unsicher. Aber als sie die Hand ausstreckte, um bei ihm nachzufühlen, hielt er schützend die Hände über seinen Bauch, taumelte zurück und schüttelte heftig mit dem Kopf.

»Ist ja gut, alles gut«, sagte sie und bemühte sich um eine deutliche Aussprache, für den Fall, dass er von den Lippen lesen konnte. Sie hatte mal irgendwo gehört – vielleicht während ihrer Ausbildung –, dass die besten Lippenleser nur ungefähr siebzig Prozent von dem, was sie sahen, auch verstanden. Bei den meisten Tauben war es noch weniger. »Ich bin ganz vorsichtig.«

Sie streckte wieder die Hand aus, um seinen Unterleib abzutasten, und er wich ihr erneut aus. Sie bemerkte den Schweißfilm über seiner Oberlippe. Er stieß einen Schmerzensschrei aus. Jetzt wusste sie Bescheid. Ja, sie war sich ganz sicher.

Al spannte die Muskeln an, um dem Fireman die Luft abzudrücken, damit er bewusstlos wurde. Genau dieser Würgegriff hatte vor einigen Jahren in New York City den Tod von Eric Garner bewirkt, trotzdem wurde er immer noch angewendet. Mit der anderen Hand drückte Al das Brecheisen nach unten gegen die Brust seines Gegners.

Wenn Harper in der Lage gewesen wäre, klar zu denken, wäre ihr die Reaktion des Fireman wahrscheinlich merkwürdig vorgekommen. Er ließ das Brecheisen nämlich nicht los, machte allerdings auch keine Anstalten, sich gegen den Würgegriff zur Wehr zu setzen. Stattdessen biss er in den schwarzen Handschuh seiner linken Hand und zog ihn mit den Zähnen ab. Während er das tat, wandte Harper sich mit glasklarer, lauter Stimme an Schwester Lean:

»Wir brauchen eine Trage für diesen Jungen hier. Er muss sofort zur Computertomografie. Wahrscheinlich ist eine Unterleibs-OP nötig. Ist jemand aus der Kinderchirurgie da, der sich darum kümmern kann?«

Schwester Lean schaute sie mit versteinerter Miene an. Sie wirkte ein bisschen verdattert. »Wie heißen Sie überhaupt? Sie sind doch eine von den Neuen, oder?«

»Ja, Ma’am. Ich habe vor drei Wochen hier angefangen. Als die Freiwilligen angeworben wurden. Ich bin Harper. Harper Grayson.«

»Schwester Grayson, dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort …«

»Doch. Das ist es wohl. Der Junge hat einen Blinddarmdurchbruch oder steht kurz davor. Außerdem brauchen wir eine Pflegerin, die Zeichensprache beherrscht. Der Junge hier ist taub.«

Der Fireman starrte sie an. Auch Al glotzte sie völlig verblüfft über die Schulter seines Gefangenen hinweg an. Er lockerte seinen Griff, damit der Fireman wieder Luft bekam. Der Fireman rieb sich den Hals mit der linken Hand – nachdem er es aufgegeben hatte, seinen Handschuh abzustreifen – und lächelte sie dankbar und erleichtert an.

Schwester Leans Miene verdüsterte sich wieder, aber offenbar war sie jetzt doch alarmiert. Trotzdem sagte sie: »Sie können doch einen derartigen Befund nicht ohne Computertomografie stellen.«

»Dazu fehlt mir natürlich die Ausbildung«, sagte Harper. »Aber ich bin mir sicher – absolut sicher. Ich war Krankenschwester in einer Schule. Im letzten Jahr kam ein Junge zu mir, der die gleichen Symptome zeigte. Sehen Sie, wie er die Hände schützend vor den Bauch hält?« Sie warf dem Fireman einen Blick zu und runzelte die Stirn. Ihr war wieder eingefallen, wovon er gesprochen hatte. »Sie sagten etwas von einem eingestürzten Gebäude. Wollten Sie damit sagen, dass er in diesem Gebäude gewesen ist, zusammen mit seiner Mutter, genau in dem Moment, als es zusammengefallen ist?«

»Ja. Genau das wollte ich Ihnen sagen. Sie ist dabei ums Leben gekommen. Er wurde von einigen Trümmern verschüttet. Wir zogen ihn raus, und zu diesem Zeitpunkt schien alles in Ordnung zu sein mit ihm. Ein paar leichte Verletzungen, aber nichts Ernstes. Als er dann nichts mehr essen wollte und nicht reagierte, wenn jemand ihn ansprach, dachten wir, er hätte einen Schock. Aber heute Morgen ist er schweißgebadet aufgewacht und konnte sich nur unter Schmerzen hinsetzen.«

»Wenn er einen Stoß in den Unterleib bekommen hat, könnte das seinen Blinddarm verletzt haben. Wann ist er zuletzt zur Toilette gegangen?«

»Ich achte eher selten darauf, wie oft die Kinder aufs Klo gehen. Aber ich könnte ihn ja mal fragen, wenn der Herr hier so nett wäre, mich loszulassen.«

Harper warf Albert einen Blick zu, dem vor Staunen der Mund offen stand.

»Na los doch«, sagte sie und klang jetzt zum ersten Mal verärgert. »Lassen Sie ihn los. Hopp-hopp!« Hopp-hopp war ihr Lieblingsausspruch von Mary Poppins. Harper hatte seit ihrer Kindheit die Angewohnheit, die Rolle von Julie Andrews zu spielen und witzige Sprüche aus dem Film zu zitieren. Das half ihr in brenzligen Situationen und ermunterte sie, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wurde.

»’tschuldigung, Ma’am«, murmelte Al und nahm jetzt nicht nur den Arm vom Hals des Fireman, sondern half ihm sogar beim Aufstehen. Dann trat er brav beiseite.

»Danke, dass Sie mich losgelassen haben«, sagte der Fireman zu ihm, ohne Zorn oder Abneigung in der Stimme. »Eine Minute später wäre ich selbst Patient gewesen.« Er hockte sich vor den Jungen, nahm sich aber die Zeit, Harper freundlich anzugrinsen. »Sie sind echt gut. Ich mag das. Hopp-hopp!« So wie er es aussprach, klang es wie: Gut gemacht!

Er wandte sich wieder dem kleinen Nick zu, der sich die Tränen aus dem Gesicht wischte, und vollführte einige ruckartige Gesten: ballte die Fäuste, streckte einen Finger aus, drückte die Finger zusammen und spreizte sie wieder. Es erinnerte Harper an jemanden, der mit einem Butterflymesser hantierte oder unhörbare Melodien auf einem unsichtbaren Musikinstrument spielte.

Nick hielt drei Finger hoch und krümmte sie, als wollte er nach einem herumfliegenden Insekt schnappen. Harper wusste, was das bedeutete. Die meisten Menschen kannten dieses Zeichen. Es hieß: Nein. Was danach kam, konnte sie größtenteils nicht verstehen; es war ein ziemliches Durcheinander aus Hand- und Armbewegungen, kombiniert mit heftigem Mienenspiel.

»Er sagt, dass er nicht zur Toilette gehen kann. Er hat es versucht, aber es tut weh. Seit dem Unfall ist er nicht mehr auf dem Klo gewesen.«

Schwester Lean atmete lautstark aus, als wollte sie die Anwesenden daran erinnern, wer hier das Sagen hatte. »Also gut, wir lassen Ihren Sohn untersuchen … hopp-hopp. Albert, wären Sie so nett, uns eine Trage kommen zu lassen?«

»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass das nicht mein Sohn ist«, sagte der Fireman. »Ich habe für den Part vorgesprochen, aber das Stück wurde abgesetzt.«

»Sie sind also kein Angehöriger«, stellte Schwester Lean fest.

»Nein.«

»Dann dürfen Sie nicht mit reingehen, wenn er untersucht wird. Das tut mir sehr, sehr leid.« Zum ersten Mal an diesem Tag klang Schwester Lean nicht nur verunsichert, sondern auch erschöpft. »Nur Angehörige sind erlaubt.«

»Aber er fürchtet sich. Er kann nicht verstehen, was Sie sagen. Mich kann er verstehen. Mit mir kann er reden.«

»Wir werden schon jemanden finden, der mit ihm kommunizieren kann«, sagte Schwester Lean. »Außerdem befindet er sich, wenn er durch diese Tür gegangen ist, in Quarantäne. Die einzigen Menschen, die dort hineindürfen, sind entweder mit Dragonscale infiziert oder arbeiten für mich. Ausnahmen werden keine gemacht, Sir. Sie haben von seiner Mutter gesprochen. Gibt es noch irgendwelche anderen Angehörigen?«

»Er hat …«, sagte der Fireman, hielt dann aber inne und schüttelte den Kopf. »Nein. Es ist niemand mehr übrig. Niemand, der herkommen und bei ihm bleiben könnte.«

»Also gut. Danke. Vielen Dank, dass Sie ihn zu uns gebracht haben. Wir werden uns jetzt um ihn kümmern. Er wird schon wieder gesund.«

»Darf ich noch mal kurz?«, fragte er und schaute Nick an, dem frische Tränen in den Augen standen. Es sah aus, als würde der Fireman salutieren, eine unsichtbare Kuh melken, und das Ganze hörte damit auf, dass er auf den Brustkorb des Jungen deutete. Nicks Antwort war auch ohne Übersetzung zu verstehen. Er umarmte den Fireman, der ihn ganz sanft an sich drückte.

»Es wäre besser, Sie würden das nicht tun, Sir«, sagte Schwester Lean. »Sie könnten sich anstecken.«

Der Fireman sagte nichts dazu. Und er ließ den Jungen erst wieder los, als die Tür zur Quarantänestation aufschwang und ein Krankenpfleger eine Liege herausrollte.

»Ich komme wieder, um nach ihm zu sehen.« Der Fireman hob den Jungen hoch und setzte ihn auf die Liege.

»Sie werden ihn nicht mehr wiedersehen können«, sagte Schwester Lean. »Er muss in Quarantäne bleiben.«

»Ich komme wieder und frage dann vorne am Empfang, wie’s ihm geht«, sagte der Fireman. Er schenkte Albert und Schwester Lean ein verschlagenes, aber nicht unbedingt humorloses Grinsen, nickte zufrieden und wandte sich dann an Harper: »Ich schulde Ihnen was. Und das ist nicht bloß so ein Spruch. Wenn Sie das nächste Mal die Feuerwehr rufen müssen, hoffe ich, Teil der diensthabenden Mannschaft zu sein.«

Vierzig Minuten später lag der Junge unter Vollnarkose auf dem OP-Tisch. Dr. Knab, der Chirurg der Kinderabteilung, schnitt ihn auf und entfernte einen entzündeten Blinddarm von der Größe einer Aprikose. Anschließend lag der Junge drei Tage lang auf Station. Am vierten Tag verschwand er spurlos.

Die Stationsschwestern waren sich ganz sicher, dass er sein Zimmer nicht verlassen hatte. Allerdings stand das Fenster weit offen, weshalb manche meinten, er sei hinausgesprungen. Aber das war ein völlig irrwitziger Gedanke, denn das Krankenzimmer lag im dritten Stock. Er hätte sich garantiert beide Beine gebrochen.

»Vielleicht hat jemand eine Leiter hergebracht«, meinte Albert Holmes, als er mit seinen Kollegen im Aufenthaltsraum saß und eine Portion Chop Suey in sich hineinschaufelte.

»Es gibt keine Leitern, die bis zum dritten Stock reichen«, sagte Schwester Lean verärgert und irgendwie auch beleidigt.

»Doch. Feuerwehrautos haben solche Leitern«, sagte Al und biss in sein Milchbrötchen.

4

Während der heißen, schwülen Hochsommertage, in denen eine scheinbar beherrschbare Krise sich ziemlich rasch zu einer ganz und gar nicht mehr beherrschbaren Katastrophe auswuchs, war der taube Junge nicht der einzige Patient, der aus dem Portsmouth Hospital verschwand. Auch eine Frau, die sich mit der Seuche infiziert hatte, kam noch lebend heraus, bevor alles in Rauch aufging – und zwar nicht metaphorisch, sondern im wahrsten und buchstäblichsten Sinne des Wortes.

Den ganzen Monat lang kam der Wind von Norden her und brachte einen braunen Dunst mit sich, der sich entlang der Küste von New Hampshire über die gesamte Küstenregion legte. Der trübe Schleier wurde von den Bränden in Maine verursacht, denn der ganze Bundesstaat war von der kanadischen Grenze bis hinunter nach Skowhegan in Flammen aufgegangen, und das Feuer hatte Hunderte Quadratmeilen Wald mit Tannen- und Kiefernbeständen in Asche verwandelt. Es gab keine Möglichkeit, diesem allgegenwärtigen Brandgeruch zu entfliehen. Überall roch es süßlich-herb nach frisch verbrannten Nadelbäumen.

Der Gestank verfolgte Harper noch bis in den Schlaf, denn jede Nacht träumte sie davon, wie sie mit ihrem Bruder Connor vor einem Lagerfeuer am Strand saß und Hotdogs grillte. Manchmal verwandelten sich die Wiener Würstchen am Ende des Holzspießes in verkohlte Menschenschädel. Manchmal wachte sie laut schreiend auf, und auch sonst schreckte sie sehr oft aus dem Schlaf, weil jemand in ihrer Nähe schrie. Die Krankenschwestern schliefen in Schichten und hatten sich eine leer geräumte Abstellkammer im Keller als Schlafzimmer eingerichtet. Alle litten unter Albträumen.

Die Infizierten wurden im Krankenhaus in zwei Gruppen aufgeteilt: die mit »normalen Symptomen« und die »Schwelbrand-Patienten«. Die Schwelbrand-Patienten sonderten ständig Rauch ab und konnten jeden Moment in Flammen aufgehen. Rauch stieg aus ihren Haaren und quoll aus ihren Nasenlöchern, ihre Augen tränten ununterbrochen. Die Dragonscale-Male auf ihrer Haut waren so heiß, dass sie Latexhandschuhe zum Schmelzen brachten. Sie hinterließen Schmauchspuren auf den Toilettensitzen und in ihren Betten. Außerdem waren sie extrem gefährlich, nicht zuletzt deshalb, weil sie in ihrem glimmenden Zustand ständig am Rande der Hysterie standen. Die Frage war allerdings, was Ursache und was Wirkung war: Gerieten sie in Panik, weil ihre Körper ständig Rauch absonderten, oder fingen sie an zu rauchen, weil sie in Panik waren? Harper war sich da nicht sicher. Sie wusste nur, dass man in ihrer Gegenwart extrem vorsichtig sein musste, denn sie schrien nicht nur ständig, sie bissen auch. Und heckten völlig verstiegene Pläne aus. Manche wollten die Sonne vom Himmel holen, andere glaubten, sie hätten sich in einen Feuerdrachen verwandelt, wollten aus dem Fenster springen und davonfliegen. Wieder andere waren davon überzeugt, die Ärzte würden ihnen bestimmte, wirkungsvolle Medikamente vorenthalten, weil sie sehr rar waren, und versuchten, ihre scheinbaren Widersacher als Geiseln zu nehmen. Sie schlossen sich zu Armeen zusammen, hielten Kongresse ab und gründeten Religionen. Manche planten Staatsstreiche, andere schürten Aufstände, wieder andere praktizierten abseitige kultische Handlungen.

Die anderen Patienten trugen zwar das Dragonscale-Muster auf der Haut, waren ansonsten aber körperlich und emotional völlig normal, bis zu dem Moment, an dem sie sich selbst entzündeten. Natürlich litten sie unter Todesangst, wussten nicht, wohin mit sich, und hofften verzweifelt, jemand würde noch rechtzeitig ein Mittel gegen die Seuche entwickeln, bevor es mit ihnen zu Ende ging. Viele kamen ins Portsmouth Hospital, weil es Gerüchte gab, die anderen Krankenhäuser würden ihre Patienten direkt in das Lager in Concord schaffen, das vor einigen Wochen eine Inspektion durch das Rote Kreuz abgelehnt hatte und vor dessen Eingangstor ein Panzer stationiert war.

Im Krankenhaus waren inzwischen sämtliche Stationen überfüllt, aber der Zustrom der Infizierten riss nicht ab. Die Cafeteria im ersten Stock war in einen riesigen Schlafsaal umgewandelt worden, wo die Gesündesten der Infizierten untergebracht waren. In diesem Raum traf Harper zum ersten Mal auf Renée Gilmonton, die sich von den anderen Anwesenden schon allein dadurch unterschied, dass sie die einzige schwarze Person inmitten von zweihundert Patienten war. Renée meinte, es sei leichter, in New Hampshire einen Elch zu finden als einen Afroamerikaner. Und fügte hinzu, dass sie deshalb schon lange daran gewöhnt sei, angestarrt zu werden, als würde ihr Kopf in Flammen stehen und Rauch von ihr aufsteigen.

Die Pritschen waren wie ein Labyrinth angeordnet und nahmen den gesamten Raum der Cafeteria ein, und Renée Gilmonton hatte sich den Platz genau in der Mitte ausgesucht. Sie war hier schon Patientin gewesen, bevor Harper Ende Juni ihre Arbeitsstelle im Krankenhaus angetreten hatte, und inzwischen unter den Anwesenden diejenige, die am längsten mit dem Virus infiziert war. Sie trug eine Brille, war um die vierzig, hatte einen wohlgerundeten Körper und ein paar graue Strähnen in ihren geflochtenen Zöpfen. Und sie war nicht allein, sondern hatte einen eingetopften Pfefferminzstrauch namens Daniel und ein Foto von ihrer Katze mitgebracht, die auf den Namen Mr. Truffaut hörte. Wenn sie nicht mit anderen Menschen redete, sprach sie mit ihnen.

Aber Renée war selten allein. Vor ihrer Infektion hatte sie im Wohltätigkeitsbereich gearbeitet. Sie hatte wöchentliche Pfannkuchenfrühstücke in einem Waisenhaus organisiert, hatte Häftlingen im hiesigen Gefängnis Englischunterricht erteilt und einen kleinen Buchladen betrieben, der ständig in den Miesen war, was wesentlich an den dort regelmäßig stattfindenen Poetry-Slams gelegen hatte. Ihren Gewohnheiten war sie auch hier treu geblieben. Kaum angekommen, hatte sie zwei tägliche Vorlesungstermine für Kinder organisiert und eine Lektüregruppe für ältere Patienten. Sie hatte ein gutes Dutzend leicht ramponierter Exemplare des Romans Die Brücke von San Luis Rey von Thornton Wilder mitgebracht, die fleißig im Umlauf waren.

»Wieso ausgerechnet dieses Buch?«, hatte Harper sie einmal gefragt.

»Zum einen, weil es von unerklärlichen Tragödien handelt«, hatte Renée geantwortet, »aber auch, weil es recht dünn ist. Ich dachte mir, dass die meisten Leute hier lieber ein Buch in die Hand nehmen, bei dem sie sicher sind, dass sie es auch zu Ende bringen können. Es bringt ja nichts, mit dem Lied von Eis und Feuer anzufangen, wenn man damit rechnen muss, ziemlich bald in Flammen aufzugehen. Es ist schrecklich unfair, ganz plötzlich aus einer richtig guten Geschichte gerissen zu werden. Jeder will doch wissen, wie es ausgeht. Na gut, in gewisser Weise sterben wir alle mitten in einer guten Geschichte. In unserer eigenen Geschichte. Oder in der Geschichte unserer Kinder. Oder unserer Enkel. Der Tod ist eine ziemliche Zumutung für alle, die spannende Geschichten mögen.«

In der Cafeteria wurde Renée im Allgemeinen als Mrs. Asbestos bezeichnet, weil sie niemals Fieber bekam und auch nicht rauchte. Außerdem rannte sie sofort los, wenn jemand in Flammen aufging, und bemühte sich, die jeweilige Person zu löschen, anstatt wegzulaufen wie alle anderen. Auf jemanden zuzugehen, der brannte, war allerdings gegen die Vorschriften, weshalb sie ständig deswegen verwarnt wurde. Es galt inzwischen als erwiesen, dass schon der bloße Anblick eines brennenden Menschen andere entzünden konnte. Solche Kettenreaktionen gehörten mittlerweile zum Alltag im Portsmouth Hospital.

Harper versuchte, sich von alldem gefühlsmäßig nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Das war die einzige Möglichkeit, diesen Job auszuhalten und Tag für Tag weiterzuarbeiten. Wenn sie zu sehr mit den Patienten litt, wäre sie sehr bald innerlich zerstört und würde wie die anderen zu einer wandelnden Toten werden. Sie durfte nicht zulassen, dass die größten Schätze, die sie in sich trug, zerstört wurden, ihre Unbekümmertheit, ihr Sinn für Humor und ihr Glaube daran, dass Freundlichkeit sich immer auszahlt.

Der Ganzkörperschutzanzug war nicht die einzige Rüstung, die sie jeden Tag anlegte, wenn sie ihren Dienst antrat. Sie umgab sich auch mit einer Art durchsichtiger Schutzhülle aus professioneller Ruhe. Manchmal tat sie so, als wäre alles gar nicht echt, als würde sie sich eine virtuelle Tragödie auf einem Bildschirm anschauen. Es half ihr auch, sich einerseits die Namen der einzelnen Patienten nicht einzuprägen und andererseits immer wieder die Station und damit die Schicksale zu wechseln.

Trotz alledem – wenn ihre tägliche Schicht vorbei war, brauchte sie unbedingt eine halbe Stunde Ruhe. Dann schloss sie sich auf der Damentoilette ein und weinte leise. Das tat sie ganz allein, niemand musste ihr dabei zuschauen. Auch anderen Krankenschwestern ging es so, das Weinen gehörte zur täglichen Routine. Die enge Zelle in der Damentoilette im Keller wurde zu einem Ort, an dem ständig geschluchzt und nach Luft gerungen wurde.

Nur Renée war ein Mensch, dem nicht einmal Harper sich entziehen konnte. Da war nichts zu machen, sosehr sie sich auch bemühte. Vielleicht lag es daran, dass Renée sich Dinge erlaubte, die Harper nicht tun durfte. Renée lernte die Namen aller Anwesenden auswendig und ließ sich jeden Tag auf ein fremdes Schicksal ein. Sie hatte nichts dagegen, dass infizierte Kinder auf ihr herumturnten, egal ob sie rauchten oder nicht. Sie nahm sie auf den Schoß und las ihnen etwas vor. Und sie machte sich genauso viele Sorgen um die Krankenschwestern wie diese um sie.

»Es nützt niemandem etwas, wenn Sie wegen völliger Erschöpfung tot umfallen«, hatte sie einmal zu Harper gesagt.

Es würde auch niemandem nützen, wenn ich es nicht täte, gab Harper in Gedanken als Antwort zurück. Ich nütze überhaupt niemandem, egal was ich hier tue. Aber das sprach sie nicht aus. Das wäre nichts weiter als depressives Gerede gewesen, und es war absolut unfair, die eigene Frustration auf einem Menschen abzuladen, der den morgigen Tag womöglich nicht erlebte.

Abgesehen davon, dass Renée jeden weiteren Tag immer noch da war. Und den nächsten auch. Und den übernächsten.

Dabei hatte sie nicht einmal die Angewohnheit der anderen übernommen, ihre Dragonscale-Male unter Handschuhen oder einem Schal oder einem langärmligen Hemd zu verstecken. Sie wies ein sehr deutlich sichtbares Muster am Hals auf, das sich in schwarz-goldenen Schleifen wie ein Collier um ihre Kehle zog, und Armbänder davon schlangen sich an ihrem Unterarm bis zum Ellbogen hoch. Ihre Fingernägel lackierte sie abwechselnd schwarz und gold, damit sie dazu passten.

»Es könnte schlimmer sein«, sagte Renée. »Es gibt Krankheiten mit eitrigen Geschwüren oder solche, von denen man inkontinent wird. Oder andere, bei denen die Gliedmaßen verfaulen und abfallen. Und eine Schweinegrippe ist auch nicht gerade sexy. Ich möchte sogar behaupten, dass diese Seuche uns besonders attraktiv macht. Schaut mich an, ich sehe inzwischen aus wie eine Tigerin, finden Sie nicht? Wie eine fette alte Tigerin oder Catwoman, die aus der Form geraten ist.«

»Soweit ich weiß, hatte Catwoman aber keine Tigerstreifen«, meinte Harper, die sich kurz für eine Verschnaufpause auf den Rand von Renées Pritsche gesetzt hatte. Sie deutete auf das Bild von Renées Katze. »Wer kümmert sich denn jetzt um diesen hübschen kleinen Kater?«

»Die Straße«, sagte Renée. »Ich habe ihn ausgesetzt, bevor ich mich eingeliefert habe.«

»Das ist traurig.«

»Na ja, wegen der vielen Feuer sind auch die Mäuse jetzt gezwungen, auf der Straße zu leben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Truffaut es sich so richtig gut gehen lässt. Glauben Sie, die Tiere bleiben übrig, wenn wir verschwunden sind? Die Katzen zum Beispiel? Oder nehmen wir sie mit uns?«

»Die Katzen werden bestimmt durchkommen, und wir auch«, sagte Harper und versuchte, dabei so überzeugend wie nur möglich zu klingen. »Wir sind schlau. Wir werden diese Katastrophe schon irgendwie in den Griff kriegen.«

Renée lächelte wehmütig und schaute sie gleichermaßen amüsiert wie mitleidig an. Harper bemerkte die goldenen Flecken auf ihrer kaffeebraunen Iris. Vielleicht hatte sich die Seuche sogar in ihren Augen festgesetzt, aber vielleicht war das auch bloß ihre natürliche Augenfarbe.

»Wer sagt denn, dass wir schlau sind?«, fragte Renée mit scherzhaftem Unterton. »Das Feuer haben wir zum Beispiel nie wirklich gebändigt. Das dachten wir bloß, und jetzt sehen wir ja, dass es uns beherrscht.«

Im gleichen Moment, ganz so, als sollte damit die Wahrheit dieser Aussage unterstrichen werden, begann ein junges Mädchen auf der anderen Seite des Raums zu schreien. Harper schaute hin und sah, wie zwei Pfleger unverzüglich feuerfeste Decken auf das Mädchen warfen, das verzweifelt versuchte, von ihrer Pritsche aufzustehen. Sie wurde nach unten gedrückt, um das Feuer zu ersticken. Die Flammen züngelten unter den Decken hervor.

Renée schaute sich traurig im Raum um und sagte: »So was Dummes, wo sie doch gerade mit Ayla und der Clan des Bären angefangen hat.«

Harper machte immer bei Renée halt, wenn ihre Arbeit sie in den Schlafsaal führte. Sie kam zu ihr, um über Bücher zu reden. Über etwas ganz Normales zu reden, das nichts mit der allgegenwärtigen Feuersbrunst zu tun hatte, verschaffte ihr Erleichterung. Der Besuch bei Renée war inzwischen zu einer täglichen Routine für Harper geworden, obwohl sie wusste, dass es eigentlich falsch war. Denn wenn Renée eines Tages doch starb, würde sie das tief treffen. Und der Schmerz dieses Verlustes würde sie bestimmt viel härter und zynischer machen. Und genau das wollte sie unbedingt vermeiden. Sie wollte sie selbst bleiben, sie wollte jene Harper Grayson bleiben, der Tränen der Rührung in die Augen stiegen, wenn ihr ein altes Ehepaar auf der Straße begegnete, das sich an den Händen hielt.

Sie hatte immer gewusst, dass Renée eines Tages verschwinden würde, und schließlich war es so weit. Harper schob einen Rollwagen mit frischer Bettwäsche in den Schlafsaal und sah sofort, dass Renées Bett abgezogen und ihre persönlichen Gegenstände verschwunden waren. Der Anblick des leeren Betts schlug ihr schwer auf den Magen. Sie ließ den Rollwagen los, drehte sich um und rannte durch die Doppeltür, die laut hinter ihr zuschlug, vorbei an den Wachposten den Korridor entlang. Sie schaffte es nicht bis zur Damentoilette im Keller, wo sie sich ausweinen wollte, denn bis dorthin war es zu weit. Sie blieb stehen, drehte sich zur Wand, stemmte ihre Hände dagegen und ließ sich gehen. Ihre Schultern hoben und senkten sich, sie schluchzte laut und konnte nicht mehr aufhören.

Einer der Wachposten, ausgerechnet Albert Holmes, trat zu ihr und legte ihr eine Hand auf die Schulter.

»Ma’am?«, fragte er. »Um Himmels willen, Ma’am. Was ist denn passiert?«

Harper brachte erst mal kein Wort heraus. Sie rang nach Atem, während ihr ganzer Körper sich schüttelte. Sie versuchte, sich zusammenzureißen, weil sie merkte, dass sie ihm Angst machte. Albert war zwar groß und kräftig, aber letztlich nur ein Junge mit Sommersprossen, der vor zwei Jahren noch in der Highschool Football gespielt hatte. Der Anblick einer weinenden Frau war für ihn einfach zu viel.

»Gilmonton«, brach es schließlich aus ihr hervor.

»Wussten Sie das nicht?«, fragte er verwundert mit leiser Stimme.