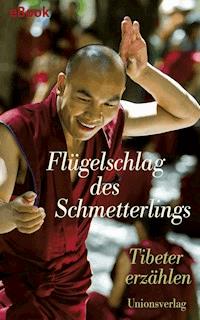

Flügelschlag des Schmetterlings E-Book

19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unionsverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zum ersten Mal versammelt dieser Band vielfältige und kontroverse Texte von tibetischen Autorinnen und Autoren der jüngeren Generation aus Tibet und dem Exil. Der Protagonist in Alais Erzählung Blutsbande hat einen chinesischen Großvater und einen tibetischen Vater; als er mit chinesischem und tibetischem Namen gerufen wird, zerreißt es ihm fast das Herz. In Ralo von Tsering Döndrub begegnen wir einem haltlosen jungen Mann, der seine Umwelt nicht versteht. Während in Tibet lebende Schriftsteller Kritik subtil oder verfremdet in ihre Texte einfließen lassen, artikuliert der Exil-Tibeter Palden Gyal ganz unverblümt die Ungerechtigkeiten, die während der Kulturrevolution geschahen. Umso mehr erstaunen die persönlichen Eingeständnisse von Exilanten, die wieder die Annäherung an Tibet suchen. Mit Texten von Alai, Jamyang Norbu, Tsering Öser, Tenzin Tsundue und vielen anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über dieses Buch

Zum ersten Mal versammelt dieser Band vielfältige und kontroverse Texte von tibetischen Autorinnen und Autoren der jüngeren Generation aus Tibet und dem Exil. Mit Texten von Alai, Jamyang Norbu, Tsering Öser, Tenzin Tsundue und vielen anderen.

Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.

Alice Grünfelder studierte Sinologie und Germanistik in Berlin und Chengdu. Zahlreiche Reisen führten sie auch nach Tibet. Von 2004 bis 2010 betreute sie als Lektorin die Türkische Bibliothek im Unionsverlag. Seither ist sie als freie Lektorin, Übersetzerin und Literaturvermittlerin tätig.

Zur Webseite von Alice Grünfelder.

Franz Xaver Erhard (*1973) studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Tibetologie. Er arbeitet als Buchhändler und Tibetologe in Berlin und Lhasa.

Zur Webseite von Franz Xaver Erhard.

Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)

Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.

Alice Grünfelder (Hg.)

Flügelschlag des Schmetterlings

Tibeter erzählen

E-Book-Ausgabe

Unionsverlag

HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.

Impressum

Die Übersetzungen aus dem Chinesischen, Tibetischen und Englischen wurden unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.

© bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren bzw. bei deren Rechtsinhabern

© by Unionsverlag, Zürich 2024

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Phil Date

Umschlaggestaltung: Martina Heuer

ISBN 978-3-293-30107-8

Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte

Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)

Version vom 17.05.2024, 21:46h

Transpect-Version: ()

DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.

Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.

Unsere Angebote für Sie

Allzeit-Lese-Garantie

Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.

Bonus-Dokumente

Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.

Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert

Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.

Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät

Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:

Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt

E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.

Wir bitten um Ihre Mithilfe

Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.

Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags

Inhaltsverzeichnis

Cover

Über dieses Buch

Titelseite

Impressum

Unsere Angebote für Sie

Inhaltsverzeichnis

FLÜGELSCHLAG DES SCHMETTERLINGS

Die dritte Seite einer MünzeDer Wirbel eines SchmetterlingsflügelsBlutsbandeErinnerungen an eine mörderische FahrtAufzeichnungen eines HundehaltersEine alte Nonne erzähltRaloDer letzte GottSchneekinderMeine Begegnung mit Gendün ChömphelAm Tag deiner GeburtDer schmale PfadMitgefühl ist von kurzer DauerNachwortWorterklärungenAutorinnen und AutorenHerausgeberin und ÜbersetzerMehr über dieses Buch

Über Alice Grünfelder

Über Franz Xaver Erhard

Andere Bücher, die Sie interessieren könnten

Bücher von Alice Grünfelder

Zum Thema China

Zum Thema Asien

Zum Thema Berge

Tenzin Tsundue

Die dritte Seite einer Münze

Kopf

Zahl

und der Rand:

drei Flächen

einer Münze.

Es ist schwer,

auf dem Rand zu sitzen

(der dritten Fläche)

einer Münze.

Sie steht nicht

auf dem Rand.

Und wenn,

könntest du nicht darauf sitzen.

Selbst wenn es

dir gelänge,

könntest du nicht

beide Seiten der

Münze gleichzeitig sehen.

In nur einem Augenblick

würdest du herabfallen,

recht schnell und sicherlich

zu einer Seite hin,

einer Seite der Münze.

Gut – schlecht, wahr – falsch

Patriot – Terrorist

meist zwei Seiten

einer Münze.

Und die dritte Seite?

Keiner weiß es,

und keiner will es wissen.

Ich aber kann nicht

über den Rand meines Horizonts

hinausblicken.

Nun erzähl mir nicht,

ich soll durch sie hindurch und

auf die andere Seite sehen.

Selbst in meiner eigenen Welt

sehe ich nicht weit.

Nicht einmal eine Münze

kann ich dazu bewegen,

auf ihrem Rand zu stehen.

Und du sagst mir, ich solle auf ihr reiten!

Jamyang Norbu

Der Wirbel eines Schmetterlingsflügels

Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich einmal als Schriftsteller enden würde – und das auch noch reichlich spät in meinem Leben. In meiner Jugend dachte ich eine ganze Weile, ich sei vor allem ein Mann der Tat. Doch als ich 1971 zu den tibetischen Guerillas in Mustang stieß, wurde ich von diesem Dünkel befreit. Ein Gewehr hinter mir herziehend, Hunderte von Patronen, ein paar Handgranaten, eine Pistole und einen unglaublich schweren Rucksack schleppend, noch dazu in Höhen, wo ich mir nach jedem siebten, achten Schritt hundertprozentig sicher war, gleich sterben zu müssen – bald war mir klar, dass ich keineswegs ein hemingwayscher Held war, was ich mir bis dahin eingebildet hatte. Am Ende meiner Schulzeit hatte dieser literarische Übervater den größten Einfluss auf mich, und all das Zeugs von wegen »selbst in der Not Haltung bewahren« hatte ich ziemlich ernst genommen.

Ich war ein unersättlicher Leser ohne sonderliche Vorlieben. Von Alistair McLean bis zu Tolstoj, von Robert Heinlein bis Herman Melville verschlang ich alles, was mir in die Finger geriet, im Schnitt drei bis vier Bücher pro Woche. Nach der Lektüre von Robert Graves’ Belisar der Ruhmreiche und Marguerite Yourcenars Ich zähmte die Wölfin. Erinnerungen des Kaisers Hadrian zogen mich historische Ereignisse regelrecht an, insbesondere die römische und byzantinische Geschichte. Ich fing bei Procopius an, ging Schritt für Schritt zurück zu Josephus, Suetonius, Tacitus, Titus, Livius und gelangte schließlich so zu den griechischen Historikern.

Ein bisschen Talent fürs Geschichtenerzählen hatte ich schon auch. Die Organisatoren des ersten Tibetischen Jugendkongresses baten mich, für diesen Anlass ein Stück zu schreiben und es selbst zu inszenieren. Mit dem Theaterstück Das chinesische Pferd feierte ich einen kleinen Erfolg in der begrenzten Welt der tibetischen Flüchtlinge, was aber nicht an dessen durchaus diskussionswürdigem literarischem Wert lag, sondern eher an der Tatsache, dass es das erste moderne tibetische Drama überhaupt war. Der Dalai Lama bekam eine Sondervorstellung, und es schien ihm gefallen zu haben. Wann immer sich seither die Möglichkeit bot, Stücke nicht nur zu schreiben, sondern sie auch aufzuführen, ergriff ich die Gelegenheit beim Schopf. Mein letztes Stück war sogar eine Komödie: Titanic II. Drama über die Liebe, Immigration und den Kampf um Freiheit.

Politische Literatur aber, die immerhin einen Großteil meines Schaffens ausmacht, entstand zunächst aus einer Frustration heraus, vielleicht sogar aus Wut, weil ich nicht in der Lage war, mich anders auszudrücken. Alles, was es in den späten Sechziger-, frühen Siebzigerjahren in der sogenannten internationalen Presse über Tibet zu lesen gab, war negativ, feindlich und unglaublich verdreht. Nicht nur einzelne Journalisten und Autoren wie Felix Green, Han Suyin, T. D. Allman, Neville Maxwell, Chris Mullin und Audrey Topping käuten glücklich die chinesische Propaganda wieder, sondern auch die Medien selbst: Die New York Times, Le Monde, The Guardian, Newsweek, insbesondere Asahi Shimbun und The Far Eastern Economic Review erweckten den Anschein, Außenstellen des chinesischen Propagandaministeriums zu sein. Und einige tun dies bis heute.

Es war offensichtlich, dass sie nach Strich und Faden logen. Oder zumindest ließen sie sich täuschen wegen einer ganzen Reihe von Gründen, die ihnen zum eigenen Vorteil gereichten. Als ich Han Suyins diskriminierend rassistischen Bericht über die Dummheit der Tibeter las – dass wir beispielsweise den Pflug am Hintern der Yaks befestigten, bis uns kluge und unendlich geduldige kommunistische Kader erklärten, dass der Yak vor dem Pflug zu gehen hat –, bebte ich vor Zorn. Aber was konnte ich schon ausrichten? Selbst die paar Hippies, die vom Manali-Hasch und den tibetischen Esoterika nach Dharamsala gelockt worden waren, glaubten eher der chinesischen Propaganda eines Mao als einem tibetischen Flüchtling, wenn dieser vom tragischen Schicksal seines Landes und seines Volkes erzählte.

Ich bin sicher, es war nicht nur die moralische Empörung, die mich an den Schreibtisch zwang, angesichts der Gewalt und der Ungerechtigkeit, die Tibeter ertragen müssen. Es war auch die unverhohlene Bewunderung westlicher Beobachter für Mao, die dessen Besetzung Tibets als förderlich, humanitär und fortschrittlich darzustellen versuchten.

Ich begann mit Leserbriefen, von denen nur ein einziger veröffentlicht wurde (im Time Magazine irgendwann im Jahr°1973, wenn mein Gedächtnis mich nicht im Stich lässt). Und Artikel schrieb ich, aber zugegeben ziemlich miserable. Ich versuchte mich auch an Kurzgeschichten und schickte sie zuversichtlich an den Playboy (ein amerikanischer Bekannter hatte mir erzählt, die würden 5000 Dollar für eine Geschichte bezahlen), an Harper’s und Reader’s Digest. Damals erhielt ich auch meine ersten Ablehnungsschreiben. Nichtsdestotrotz war ich ungeheuer stolz und dankbar, als diese Geschichten dann in Illustrated Weekly of India, The Hindustan Times und im Tibet Journal erschienen.

Aber mit meinen politischen Schriften hatte ich einfach keinen Erfolg. Je mehr ich mich anstrengte, desto schlechter wurde mein Schreiben: eine einzige Gefühlsduselei und Phrasendrescherei. Kurz nach dem Tod Maos 1976 schrieb ich für die Zeitschrift Rangzen des Tibetischen Jugendkongresses einen Artikel, in dem ich streng formalistisch – in Anlehnung an Zolas berühmten Brief Ich klage an – jeden Absatz begann mit »Mao ist tot.«. Obwohl der Text recht schauderhaft war und der Stil gekünstelt, hatte meine Anklage durchaus Gehalt: dass nämlich die tibetische Regierung wesentliche Entwicklungen in Tibet und China wie beispielsweise den Tod Mao Zedongs verschlafe und sich stattdessen auf Bagatellen in der Exilpolitik konzentriere, auf Flüchtlingslager, religiöse Rituale und Ähnliches. Der Artikel erzürnte das Kabinett, und ich geriet in meine erste heftige Auseinandersetzung mit dem Establishment. Doch das ist eine andere Geschichte.

Und eines Tages – ich glaube, es war im Sommer 1976 – nahm ich einen schmalen Essayband von George Orwell in die Hand. Ich hatte zuvor auch seine Romane gelesen, doch nur Farm der Tiere und 1984 hatten mich beeindruckt. Ich nahm mir den ersten Essay vor mit dem seltsam anmutenden, gar provokanten Titel The Decline of English Murder, und mir ging es wie einer Comicfigur, über deren Kopf eine Glühbirne aufleuchtet: Auf einen Schlag war mir alles klar. Oder, ein wenig eleganter formuliert: Auf diesen Moment ist meine Wandlung von Saulus zu Paulus zurückzuführen.

Aha, so stellte man es also an. Man nehme ein ernstes Thema – es konnte ruhig auch ein wenig langweilig sein – und schreibe darüber möglichst interessant, humorvoll, gescheit und, was noch wichtiger war, überzeugend.

In seinem Essay Politics and the English Language offenbarte mir Orwell, wie der Verfall der Sprache ganz wesentlich zur Politik der Unterdrückung beitrug und sie gar noch verteidigte. Noch im selben Jahr gelang es mir, Orwells Collected Essays, Journalism and Letters aufzutreiben, einen Schuber mit vier Penguin-Taschenbüchern, die mich von all seinen Werken am meisten beeindruckten. Mein eigenes Schreiben verbesserte sich selbstverständlich nicht über Nacht, aber das war mir gleichgültig. Immerhin hatte ich jetzt eine Ahnung, wie ich vorzugehen hatte.

Ich schrieb nun Artikel fast ausschließlich für die Tibetan Review. Das war in jener Zeit, als die tibetische Regierung einen Untersuchungsausschuss nach Tibet schickte und sich um Formulierungen wie »Autonomie« und »Assoziiertenstatus« Gedanken machte, um die chinesische Regierung zu Verhandlungen zu überreden. Ich begann mit meiner selbst ernannten Mission, kaltes Wasser auf die Hoffnungen vieler Meinungsträger in der tibetischen Regierung, in der tibetischen Öffentlichkeit und westlicher Tibet-Unterstützer zu schütten, die glaubten, dass China auf dem Weg zur Demokratie sei und es zu einem gegenseitigen Verständnis und zu Vereinbarungen mit dem Dalai Lama kommen könnte.

Ich gebe unumwunden zu, dass ich mit diesen Artikeln nicht sonderlich erfolgreich war. Da sie auf Englisch geschrieben waren, erreichte ich mit meinen Essays keine große tibetische Leserschaft. Und als ob das nicht schon anspruchsvoll genug gewesen wäre, konnte ich einfach nicht der Versuchung widerstehen, hier und da ein paar lateinische Zitate einzuflechten, die mir von meiner Schulzeit geblieben waren.

Doch so unzulänglich diese Essays auch waren, sie machten auf die Hauptakteure einen gewissen Eindruck. Die tibetische Regierung war ungeheuerlich verärgert, und Seine Heiligkeit hielt mir eine strenge Standpauke – ich wage zu behaupten, dass ich sie verdient habe.

Aber es waren die Chinesen, die mir meinen wirklichen Einfluss als Autor vor Augen führten. Tsultrim Tersey, einer der ersten Exiltibeter, der Tibet bereiste und heute in der Schweiz lebt, schrieb in der Tibetan Review, dass man ihm bei einem offiziellen Treffen in Lhasa mitgeteilt habe, meine Artikel und die Aktionen des Tibetischen Jugendkongresses würden den chinesisch-tibetischen Beziehungen schaden. Einige Jahre später erhielt ich über das Tibetan Security Office eine persönliche Botschaft von den chinesischen Behörden in Lhasa: Meine Schriften seien so wirkungslos wie der Flügelschlag einer Mücke gegen einen Felsen. Als gebildeter Tibeter solle ich besser zurückkehren, um am sozialistischen Wiederaufbau Tibets mitzuwirken.

Ich fühlte mich enorm geschmeichelt, und diese Aufmerksamkeit stieg mir zu Kopf. Die Flügel einer Mücke, ja, das wars. Kannten die Chinesen das Phänomen, das in der Chaostheorie »sensitive Ausgangsbedingungen« genannt wird? Beim Wetter zum Beispiel spricht man halb im Scherz vom Schmetterlingseffekt. Könnte also der Luftwirbel, den ein Schmetterling heute in New York (oder Dharamsala) verursacht, sich schon im darauffolgenden Monat zu einem Sturm in Beijing auswachsen?

Doch solche Momente der Hoffnung und des Mutes waren in Dharamsala dünn gesät. Die Hauptstadt des tibetischen Exils untergräbt Energien und Zuversicht. Die Widersprüche in unserer Gesellschaft – auf der einen Seite unsere in aller Öffentlichkeit erklärten demokratischen Ideale und der Freiheitskampf, auf der anderen Seite die Vorliebe der Exilführer, den Dalai Lama miteingeschlossen, für eine Art autokratischen Konservatismus (mit eingestreuten New-Age-Begriffen für den westlichen Gebrauch) – werden von Jahr zu Jahr immer eklatanter und schwerer zu vereinbaren. Warum sich überhaupt noch Gedanken machen, frage ich mich von Zeit zu Zeit. Aber entweder aus reiner Gewohnheit, Starrköpfigkeit oder wegen dieses einen Quäntchens Hoffnung – immer schleppen wir uns weiter »gen Osten, wenn die Sonne sinkt. An den Orten in weiter Ferne ist es schon dunkel, doch gehst du noch ein Stückchen voran, wird es heller, und dort schreitest du dann fort.«

Diese Beobachtung stellt Lao She im Nachwort zur amerikanischen Ausgabe von Rikshakuli an. Lao She wurde 1899 als Mandschu geboren und war ein großer Bewunderer von Dickens. Man »bekämpfte« ihn, bis er 1966 starb; sein Leichnam wurde am Ufer des Taiping-Sees in der Beijinger Altstadt gefunden. Rikshakuli, sein bekanntestes Werk, handelt in dramatischer Weise von solch einem Beijinger Rikschafahrer. In einer besonders eindrücklichen Szene zieht die sterbende Frau des Kulis das eben zitierte bittere Fazit ihres Lebens.

Zahlreiche chinesische Autoren, die damals lebten, waren recht fatalistisch, was die Zukunft ihres Landes anbelangte. Selbst Lu Xun, der wahrscheinlich wichtigste von ihnen, spürte oft die Vergeblichkeit seines Handelns angesichts der Brutalität und Korruptheit von Warlords, Politikern und Revolutionären. In einem seiner deprimierendsten Texte schrieb er: »Mir scheint, dass das gesprochene und das geschriebene Wort Zeichen von Schwäche sind. Jeder, der sich wirklich mit dem Schicksal anlegt, hat keine Zeit für solche Dinge. Und jene, die stark sind und zu den Gewinnern gehören, verharren meistens in Schweigen. Denk nur an den Adler, der sich auf das Kaninchen stürzt: Es ist das Kaninchen, das aufschreit, nicht der Adler. Dasselbe geschieht, wenn die Katze eine Maus fängt: Die Maus quietscht, und nicht etwa die Katze.«

Doch die Schriften Lu Xuns haben die Propaganda und die Ideologie der Guomindang, der sein Zorn galt, überlebt und werden zweifellos noch lange nach dem Verschwinden der Kommunistischen Partei Chinas und ihrer Apologeten und Berufsschriftsteller gelesen und geachtet. Gute Literatur kann offenbar nicht nur Tyrannei überdauern, sondern wirkt sich augenscheinlich in politischer und psychologischer Hinsicht belebend auf das verwüstete Ödland aus, das Hitler, Stalin, Mao und Konsorten zurückgelassen haben.

Deshalb lag Goethe falsch, und der Apostel Johannes hatte recht: »Am Anfang war das Wort.«

Alai

Blutsbande

Wieder sehe ich die langen Beine meines Großvaters vor mir. Wie er sie schlenkerte und mit seinen ebenso langen und dünnen Armen durch die Weizenfelder ruderte – ein einsam und verloren anmutendes Bild aus meiner Heimat. Und seit ich mich erinnern kann, sieht mein Großvater aus wie ein alter Mann. Ein hagerer Alter, der zwischen den Feldern mit Saubohnen und Weizen umherstreift, umweht vom Duft der sich öffnenden Bohnenblüten, der durch die Berge und Täler zieht, an Flüssen entlang, vorbei an Häusern und Gräbern, immer wieder und wieder, als sei er vergeblich auf der Suche nach etwas, was er längst verloren hat, stets umgeben von einem tiefen und vollkommenen Gefühl innerer Schönheit. Bei seinen unendlichen Wanderungen, die ihn nie ermüdeten, ging es ihm anscheinend einzig darum, außerhalb dieser Schönheit ganz allein auf sich gestellt zu sein und sich von dieser Welt vollständig zu lösen. Ja, dieser große alte Mann mit seiner ernsten Miene und seinem sorgfältig gepflegten Bart machte den untrüglichen Eindruck, als sei er nur ein einsamer Gast, der nicht wusste, wo sein Zuhause war.

Der Ort, von dem ich erzähle, ist meine Heimat und der Provinzverwaltung Sichuans unterstellt, doch kulturell und ethnisch gehört die Region zu Tibet. Mit anderen Worten: In diesem kleinen Dorf in den Bergen wohnen Tibeter, und aus diesem Dorf komme ich. Aber es ist nicht die Heimat meines Großvaters.

Mein Großvater ist Han-Chinese.

Und ich bin der tibetische Enkel meines chinesischen Großvaters.

Bis zu dem Tag, als mein Vater mir den tibetischen Namen Dorje gab, war mein Großvater offenbar noch nicht so starrköpfig, sagen die Leute im Dorf. Meine Familie wusste nicht viel von seiner Vergangenheit, dachte vielmehr, er sei von Natur aus still und eher zurückhaltend, sodass er selbst zu so etwas Wichtigem wie dem Namen seines Enkels schwieg. Erst als ich meine ersten Zähne bekam und zu sprechen begann, jeden Tag mehr Wörter lernte, machte auch mein Großvater den Mund auf.

Viele Jahre später sagte meine Großmutter zu ihm: »Es sah aus, als ob du mit Dorje noch einmal auf die Welt gekommen bist. Du hast auf einmal zu reden begonnen und dich verändert.« Ich war damals schon erwachsen, und die beiden waren bereits alt. Nicht einfach nur alt, sondern so alt, dass ich mir nicht auszumalen vermochte, wie man noch älter werden konnte. Die Augen meines Großvaters waren schon so trüb, dass sie nicht mehr wie Augen aussahen. Und meine Großmutter wurde von Tag zu Tag immer mehr zu einem jungen Mädchen, selbst ihre Stimme hatte etwas Kindliches.

Stets wird es hell vor meinen Augen, wenn ich an die Landschaft in meiner Heimat denke und an den Sommer dort, egal, wo ich gerade bin. Selbst in einer großen Menschenmenge sehe ich die dichten Bergwälder vor mir, die tiefen Schluchten und das Dorf im Schatten riesiger Walnussbäume. Am Dorfeingang steht der Gedenkstein, und auf der groben Steinmauer sind der Kopf eines Stiers und die drei Symbole der buddhistischen Lehre gut sichtbar aufgemalt.

Unsere Familie versammelte sich gern um die Mittagszeit im Innenhof, genoss die Sonnenstrahlen und trank Tee, derweil Rinderbremsen und Wildbienen über den üppig blühenden Wiesen ihr Lied summten. So saß eine bunt zusammengewürfelte Familie in aller Unschuld zusammen. Ich aber war nicht unter ihnen, fehlte bei diesen Versammlungen der vier Generationen. Doch klarer als die anderen sah ich die Szene vor mir. Im Gesicht meiner Großmutter, einst eine Schönheit, spannte sich die Haut und warf Falten. Ihre Stirn glänzte wie Ebenholz. Der Körper meines Großvaters schien jeden Tag ein wenig mehr zu schrumpfen, der spitze Kopf ragte aus einem dicken Schal aus Schafwolle hervor. Der saure Geruch nach Chang und der süße Duft von Joghurt vermengten sich zu etwas, was die Menschen in Glück wiegte. Zwischen den Brettern des Zauns, der unseren Hof umgab, sprossen goldgelbe Blumen. Doch ich, der ich weit weg war, machte meine Familie unglücklich. Als meine Großmutter an mich dachte, sagte sie zu meinem Großvater: »Dorje ist weggegangen und deine Gutmütigkeit wieder zurückgekehrt.«

Wie ich schon erwähnte, waren die Augen meines Großvaters bereits so trüb, dass er kaum mehr etwas sehen konnte. Bei den Worten meiner Großmutter zuckte er ein wenig mit seinen Augenbrauen, nur dass die Brauen ihm fast gänzlich ausgefallen waren – man sah sie kaum noch.

»In diesen zehn Jahren ist Dorje nicht ein einziges Mal zurückgekommen«, sagte die Großmutter.

»Ah!«, rülpste mein Großvater auf einmal.

»Hast du was gesagt?«

»Ahh, ahh!«

»Was hast du gesagt?«

»Yawei? Sprichst du von Yawei? Wenn ich sterbe, wird er kommen.«

Sterben, ja, das hat Großvater gesagt.

»Hat Großvater wirklich gesagt, dass ich erst dann zurückkommen werde, wenn er gestorben ist?«, fragte ich meinen Vater. Er schaute mich an und meinte: »Ja, und er hat es in unserer Sprache gesagt.« Das hieß, er hatte die Worte im Dialekt des Dorfes gesprochen und nicht, starrköpfig wie er damals war, in einem Chinesisch, das ihm schon längst fremd geworden war. Und fast schon ein wenig triumphierend klang es, als mein Vater erzählte, dass das Tibetisch meines Großvaters kurz vor seinem Tod besser gewesen sei als sein Chinesisch.

Mein Vater war mehr als fünfhundert Kilometer gereist, um mich in der Schule zu besuchen, an der ich gerade unterrichtete. Im Wohnzimmer, das ich tibetisch eingerichtet hatte, saß er mir gegenüber und überbrachte mir die Nachricht vom Tod meines Großvaters. Und gleichzeitig die Botschaft vom Triumph einer Region und ihrer mächtigen Traditionen über eine einsame Seele, die einen verzweifelten Kampf ausgefochten hatte. Tränen schossen mir in die Augen. Inmitten dieses aufgesetzten tibetischen Dekors saß mir mein Vater gegenüber, der für die wirklich wichtigen Dinge im Leben stand. Aufgesetzt wirkte dieses Wohnzimmer deshalb, weil der ganze tibetische Zierrat schon längst nicht mehr tibetisch war. Mit meinem Vater aber war auch das Licht meiner Heimat gekommen, der Geruch der Heimaterde. Und in diesem Augenblick entfaltete sich mit einem Mal das Dorf, in dem ich geboren wurde, vor meinem inneren Auge. Schließlich erhob sich mein Vater und schritt mit den Armen auf dem Rücken durch das Zimmer, und um die Mundwinkel dieses Mannes vom Land spielte ein leises, spöttisches Lächeln. Mit seinen grobknochigen Händen klopfte er an den Yakschädel, der an der Wand hing. In seinem ganzen Verhalten ähnelte er meinem Großvater. Ein Gefühl der Wärme durchströmte mich. Mein Vater trat vor mich hin, betrachtete den riesigen Yakschädel, blätterte in einem Buch über tibetische Geschichte, das auf dem niedrigen Tischchen lag, und fragte mich: »Du meinst wohl, du bist ein Tibeter, was?«

»Ja, bin ich.«

»Willst du wirklich einer sein?«

Dieser Spott passte gar nicht zu meinem sonst so aufrechten und ehrlichen Vater, sondern viel eher zu meinem Großvater, der zeit seines Lebens seine Mitmenschen damit überhäufte. Großvater habe sich bereits einige Jahre vor seinem Tod mit seinem Schicksal abgefunden, sagte mein Vater noch. Mit seiner Frage aber hatte er den Finger in eine Wunde gelegt: In einem Land und in einer Gesellschaft, die von einem das Bekenntnis verlangte, zu einer Nationalität zu gehören, muss man sich zu einem Volk bekennen. Obwohl verschiedenes Blut in meinen Adern fließt und ich fühle, dass ich zu beiden Seiten gehöre und Tibeter als auch Chinese bin, muss ich mich doch für ein Volk entscheiden.

Deshalb antwortete ich meinem Vater: »Ich wäre gern Tibeter, und dann auch wieder nicht.«

Mein Vater nickte nur, und auf seinem Gesicht zeigten sich väterliche Gefühle. Damit hatte ich nicht gerechnet. Doch dann befahl er mir in harschem Ton: »Du falscher Tibeter, bring mir endlich Schnaps.«

»Da, du falscher Chinese, hier hast du deinen Schnaps.«

Vater legte seinen Kopf in den Nacken und trank den Becher in einem Zug leer.

Wieder schossen mir Tränen in die Augen. »Möchtest du eine Weile bei mir wohnen?«

Erst nachdem er mich lange und eingehend gemustert hatte, ob es mir mit dieser Frage ernst sei, antwortete er: »Gut, aber nur, wenn du mit mir zurückfährst.«

»Ja, ich möchte das Grab meines Großvaters sehen«, gab ich ihm zur Antwort.

Es war heiß, und mein Vater und ich schlenderten über die Boulevards der Stadt. Das Leben auf dem Campus war dazu im Vergleich fast exotisch: Die sogenannten unzivilisierten Menschen – allesamt Angehörige verschiedener Nationalitäten – kamen von weit her, hatten sonderbare Bräuche und legten seltsame Verhaltensweisen an den Tag. Und sie kamen hierher zur Schule, um sich zivilisieren zu lassen. Deshalb können Angehörige von Nationalitäten auch nicht ihre traditionellen Kleider tragen, es sei denn, es ist ein besonderer Feiertag oder man geht zu einer Tanzveranstaltung. Ausnahmen gelten auch für die Nachrichtensprecher im Fernsehen. Einige von uns Lehrern haben noch ein paar altmodische und ausgemusterte Kleidungsstücke aufgehoben, damit Leute, die uns vom Land besuchen kommen, ihre traditionellen Gewänder ablegen und sich umziehen können. So war es nun einmal. Als ich diese Kleider hervorholte, fragte mein Vater: »Warum soll ich das anziehen?«

»Hier ist es viel zu heiß, dein Mantel ist zu lang und viel zu warm!«, erklärte ich ihm. Ich habe ihm nicht gesagt, dass alle Gäste, die von auswärts kommen, solche Kleider anziehen, und habe ihm auch verschwiegen, dass ihm der Geruch von fremder Erde anhaftet, von altem Fett, der Geruch von Gewürzen, mit denen die Leute kochen, und ja, er roch nach Stall und Pferden. Jedenfalls wirkte er mit seiner Erscheinung ziemlich merkwürdig und höchst sonderbar.

Mein Vater schien auf einmal niedergeschlagen. Sein Leben lang hatte er versucht, im Einklang mit seiner Heimat zu leben, mit der Erde seiner Heimat zu verwachsen, und das ist ihm gelungen. Wir waren uns nicht ähnlich. Jetzt aber spiegelten sich Gefühle auf seinem Gesicht, wie ich sie schon bei meinem Großvater gesehen hatte: Selbstachtung, Starrsinn, Zynismus. Und er sagte: »Ich zieh mich nicht um. Wenn du Angst hast, dich wegen mir zu schämen, reise ich wieder ab.«

Ich begleitete meinen Vater hinaus auf die Straße, doch er meinte: »Du musst nicht mitkommen.«

»Ich will aber«, sagte ich nur.

Wieder huschte etwas über sein Gesicht, das ich von meinem Großvater kannte. Im tiefsten Innern war er gekränkt, doch er täuschte Gleichgültigkeit vor. Schließlich ging er mit großen Schritten vor mir her. Es war schwül. Auf der Straße wälzte sich wie immer ein zäher Menschenstrom. Von meinem Großvater hatte mein Vater die Größe geerbt, sein Körperbau aber war so stämmig wie der eines Tibeters und nicht wie der seines leiblichen chinesischen Vaters. Wie schon erwähnt, war mein Großvater recht hager. Das hatte ihn in der Fremde zu einem Sonderling gemacht. Und so sonderbar wirkte mein Vater jetzt auch hier in dieser Umgebung: Seinen mächtigen Körper schaukelte er durch die Menschenmenge, sein dunkelroter Mantel hing schwer an ihm. Mit seinen farbenfrohen Kleidern marschierte er unbekümmert zwischen den Leuten hindurch und verströmte dabei einen Geruch, der den Menschen um ihn herum den Atem verschlug. Der Menschenstrom teilte sich vor ihm, als sei er ein wildes Tier, das es in die Stadt verschlagen hätte. Ich weiß nicht, ob es an der Schwüle lag, an den warmen Kleidern oder daran, wie unterschiedlich die Menschen reagierten: mal überrascht und verwirrt, dann auch voller Verachtung. Dicke Schweißperlen liefen ihm über das Gesicht. Der Schweiß rann so kristallklar wie aus einer Bergquelle unter seinem dicken Haar hervor und über sein dunkles Gesicht. Ich wollte, dass er langsamer geht. Er aber erkannte in meinen Augen den Groll und fragte: »Warum bin ich nur hierher in deine Stadt gekommen?«

»Das hier ist auch China. So etwas wie ›deinen Ort‹ und ›meinen Ort‹ gibt es nicht«, antwortete ich.

Mein Vater blieb stehen und atmete schwer die feuchte Luft ein. »Ein Ort ohne Wind.«

»Doch, hier weht schon Wind, nur eben jetzt gerade nicht.«

»Na, dann sag doch deinem Wind, dass er mal wehen soll!«

Solchen uneinsichtigen Menschen sollte man eigentlich mit einer Ohrfeige eine Lehre erteilen, doch das hätte ich unmöglich tun können.

»Das bringst du nicht fertig, was?« Wie bei meinem Großvater früher tauchte nun auf dem Gesicht meines Vaters diese Überheblichkeit auf. Ich hätte ihm gern gesagt, dass seine Arroganz ein schlechter Schutzmantel sei.

»Sag dem Wind, dass er wehen soll, sag den Leuten, dass sie mir nicht aus dem Weg gehen sollen.« Ich erwiderte nichts darauf, sondern kaufte uns zwei Joghurt am Getränkestand. Nachdem mein Vater den Joghurt getrunken hatte, schwitzte er auch nicht mehr. Als ich der Verkäuferin die Flaschen zurückbrachte, stellte sie meine zurück in den Kasten, nicht aber die meines Vaters. Zwischen ihren leuchtend roten Lippen spuckte sie doch tatsächlich ein »schmutzig« aus.

»Dann schulde ich dir noch Geld.«

»Fünf Mao.«

Lächelnd gab ich ihr den Schein. Doch in meinem Lächeln muss etwas gelegen haben, was meinen Vater erschreckte, denn als ich mich umdrehte, war er verschwunden. Nun war ich es, der in Schweiß ausbrach. Erst auf einer Fußgängerbrücke am Stadtrand fand ich ihn wieder. Hier gab es auch nicht mehr so viele hohe Gebäude. Zwischen den backsteinroten Häusern lagen grüne Felder. Mein Vater stand einfach nur da und schaute auf die Berge dahinter. Ich sagte ihm, dass man von hier aus die Berge unserer Heimat nicht sehen könne. Zum einen lagen die in einer anderen Richtung, zum anderen waren sie einfach zu weit weg.

Er meinte nur, dass er wieder nach Hause zurückkehren möchte.

Wir beugten uns über das Geländer und blickten durch den Dunst der Sommerhitze hinüber zu den verschwommenen Schatten der Berge.

Mein Vater lachte kurz auf: »Kein Wunder, dass du mir deine Kleider geben wolltest.«

»Lass uns umkehren.«

»Ich will zu meinem Zuhause zurück.«

»Dein Zuhause, mein Zuhause! Jetzt bist du so wie Großvater früher, und wie lange hat er dort gelebt? Ist dort gestorben und kein einziges Mal nach Hause zurückgekehrt.«

»Wer hat ihn denn schon gebeten zu gehen?« Das Gesicht meines Vaters verriet unverhohlenen Triumph.

»Und wer hat dich gebeten zu kommen?«

Mein Vater eilte bereits die Brücke hinunter und wollte den Bergen entgegenlaufen, als ich ihm laut hinterherrief: »Denk an deinen Vater, meinen Großvater!«

Er drehte sich tatsächlich um und starrte mich an. Ich glaube, in diesem Augenblick haben wir im Gesicht des anderen ein Gesicht gesehen, auf das schon nicht mehr der Glanz der Welt fällt.

Seine Lippen zitterten leicht, meine auch. Wir waren überwältigt von Schmerz und konnten nicht einmal den Namen meines Großvaters nennen, ja, er kam nicht über unsere Lippen.

Am anderen Ende der Stadt ging zwischen den Silhouetten der Gebäude ein dottergelber Mond auf. Und dort, wo die Sonne unterging, lag unsere Heimat. Erst in diesem Moment wurde mir wirklich bewusst, dass mein Großvater gestorben war.

Auf der Straße vor mir, auf die sich gelbliches Licht gesenkt hatte, tauchte ganz langsam das Bild vor mir auf, wie mein Großvater mit Beinen und Armen schlenkernd die Felder abschritt.

Und ich? Im Jahr 1950 wurde ich geboren. Man gab mir den Namen Dorje, ein für tibetische Jungen und Männer durchaus üblicher Name. Damals hatte ich noch keinen chinesischen Namen, und ich wusste auch noch nichts von der Existenz meines Großvaters. Ich war ein daumennuckelndes Baby, eingewickelt in einige Lagen Schafwolle. Ein neues Zeitalter war angebrochen, eines, das sich von den vorherigen vollkommen unterscheiden sollte. Schon viele Epochen waren über diese ruhige Gegend hier hinweggezogen, hatten sie nur kurz gestreift. Doch die jetzige Ära hatte sich regelrecht eingenistet.

In dem Jahr, in dem ich geboren wurde, »befreite« man die tibetischen Regionen Sichuans. In dem etwas mehr als fünf Kilometer entfernten Shuajing-Tempel hatte die Volksbefreiungsarmee ihre Zelte aufgeschlagen und das Dorf mit dem Kloster in eine Zeltstadt verwandelt. Draußen, auf dem Grasland, gab es regelmäßig kriegerische Scharmützel. Die Männer aus dem Dorf, die sich normalerweise um das Vieh kümmerten, lieferten den kommunistischen Truppen Nahrung und Munition. Einmal hatte ein Dolmetscher den Befehl des Leiters einer Versorgungsabteilung falsch übersetzt, und die Truppe zog statt nach Osten gen Westen. Als sie schon einen ganzen Tag und eine ganze Nacht unterwegs war, sagte der Großvater dem Leiter erst, dass sie sich verlaufen hätten. Da wusste der Kommandeur, dass der Großvater ein Han-Chinese war. Auf diese Weise waren drei Granatwerfer und mehrere Hundert Artilleriegeschosse nicht in die Hände der Feinde gefallen. Und das Leben von etlichen Männern im Dorf war verschont worden. Als sie zum Stützpunkt zurückkehrten, wurde meinem Großvater eine bedeutende Verdiensturkunde verliehen. Es geht sogar das Gerücht, dass der Kommandeur meinen Großvater gefragt habe, ob der Dolmetscher womöglich absichtlich falsch übersetzt hätte. Mein Großvater habe lediglich den Hals gereckt, schwer an seinem Speichel geschluckt und geschwiegen. Dann fragte ihn der Kommandeur, ob er wirklich ein Chinese sei, wie man sich erzähle. Der Großvater blinzelte ein wenig, blieb ihm aber die Antwort schuldig. Großherzig, wie der Kommandeur war, fuchtelte er mit den Armen und schlug ihm vor: »Wenn du wirklich ein Chinese bist, dann stelle ich dich als alten Soldaten ein und frag auch nicht nach deiner Vergangenheit.« Wieder reckte mein Großvater nur den Hals und schluckte. Über eine Kiste mit Munition hinweg sah der Kommandeur meinen Großvater lange an. »Hab keine Angst. Was liegt dir denn so schwer auf dem Herzen? Wenn du kein Problem hättest, wärst du schließlich nicht hier gelandet.« Noch viele Jahre später erzählte man sich im Dorf diese Geschichte. Der Kommandeur reichte meinem Großvater eine Zigarette oder, genauer gesagt, ein goldgelbes Tabakblatt. Mit dem halben Blatt drehte sich mein Großvater eine Zigarette. Der Kommandeur aber zündete sich mit dem eigenen Zündholz seine Zigarette an und blies es dann aus. Daraufhin nahm mein Großvater das Blatt, stopfte es sich in den Mund und kaute darauf herum. Schließlich spuckte er einen schwarzen Saft aus und verließ das Zelt des Kommandeurs.

Am darauffolgenden Tag verabschiedete er sich von der Transporttruppe. Drei Tage musste er gehen, um nach Hause zu gelangen. Auf dieser Strecke, die weder kurz noch lang zu nennen war, hatte er sicherlich genügend Zeit, um über die erste Hälfte seines Lebens nachzudenken. Doch darüber wissen wir nichts. Über dieses Leben hat er niemandem gegenüber je ein Wort verloren. Man erzählte sich auch, dass der Kommandeur ihn aufgefordert habe, sich alles von der Seele zu reden und wieder Mitglied des chinesischen Volkes zu werden. Mein Großvater hatte jedoch seinem Schicksal den Rücken gekehrt und stattdessen lieber einen dunklen Tabakpfriem ausgespuckt.

Das alles hatte sich in jenem Jahr zugetragen, in dem ich auf die Welt kam. Und im Dorf sagte man sich damals: Dieser Mann ist einer von uns. Dieser Mann aber, das war mein Großvater, die Leute wussten nur nicht, wie er hieß. Eines Tages war er auf dem kleinen Platz im Dorf aufgetaucht, als wäre er direkt vom Himmel herabgestiegen. Der Wind zerrte an seinen fadenscheinigen Kleidern und schien ihn vor sich herzutreiben, bis er am ältesten Walnussbaum anlangte, der dort mitten auf dem Platz stand. Schnell legte er sich nieder. Später hatte er zusammen mit meiner Großmutter einen Sohn, das war dann mein Vater; er und meine Mutter haben wiederum mir das Leben geschenkt. Und seitdem hat er kein einziges Mal das Dorf verlassen.

Großvater kleidete sich wie die Einheimischen, sprach den örtlichen Dialekt und aß dasselbe Essen wie sie. Großmutter hatte einmal gesagt: »Als dein Großvater damals aufgetaucht ist, sah er gut aus.« Was sie wohl darunter verstand? Fand sie ihn attraktiv, weil sie nie zuvor die Kleider eines Chinesen gesehen hatte? Irgendwann einmal hatte ich ganz unten in einem Koffer ein verschlissenes Hemd aus Popelin entdeckt mit Knöpfen, die lose herabhingen. Hatte mein Großvater dieses Hemd getragen, als er ins Dorf kam? War es dieses Kleidungsstück oder die siegessichere Art, wie er sich vom Wind hatte treiben lassen, die meine Großmutter für ihn einnahm? Nach meinem Vater wurden jedenfalls noch meine Tanten geboren, und später kam schließlich ich hinzu. Doch viel Zeit musste vergehen, bis die Dorfbewohner, die den Fremden zwar duldeten und auch, dass er heiratete und Kinder hatte, schließlich im Jahr 1950 sagten: Dieser Mann ist einer von uns.

Dieser Mann aber war oft niedergeschlagen und schweigsam. Zu Beginn dachten die Leute gar, er sei stumm. Zwei Jahre später öffnete er auf einmal seinen Mund und sprach wie die Leute hier mit einem schwerfälligen tibetischen Akzent. Doch noch immer gehörte er nicht wirklich zum Dorf. Man ging vielmehr davon aus, dass jemand, der auf so geheimnisvolle Art und Weise aufgetaucht war, eines Tages genauso wieder verschwinden würde. In den ersten Jahren erlaubte die Großmutter deshalb ihrem Mann nicht, sich im Schatten des Walnussbaums niederzulassen und an den Stamm zu lehnen. Denn sobald ihn das hübsche Dorfmädchen, das meine Großmutter damals war, dort sah, fürchtete es, dass er sich dort unter dem Baum plötzlich in Luft auflösen könnte. Die Sonne des tibetischen Hochlands brannte sich in den Körper meines Großvaters ein, und mein Großvater suchte gern den Schatten des Baums auf, denn auf diese Weise blieben seine langen schlanken Finger und auch sein Gesicht heller als die Haut der Frauen im Dorf.

Das dunkel glänzende Gesicht meiner Großmutter hatte es ihm wahrscheinlich angetan sowie die kleinen weißen Zähne, die aufblitzten, als sie »ich liebe dich« gesagt hatte.

Derweil meinem Großvater der Sinn nur nach kühlem Schatten stand, lehnte sich meine Großmutter mit ihren schweren Brüsten an den Arm des Großvaters und sagte: »Eines Tages wirst du weggehen.«

»Einverstanden.« Und in seinen traurigen Augen schimmerte auf einmal ein teuflischer Glanz. »Lass uns ins Haus …«

»Nein, wir gehen aufs Weizenfeld.«

Der Wind strich über die grünen Ähren, die im silbernen Licht wogten; eine Welle nach der anderen rauschte heran von Ost nach West, kam vom Fluss her und rollte hinüber zum Fuß des Gebirges.

Einmal habe ich meine Großmutter gefragt: »Weißt du auch nicht, wie Großvater heißt?«

»Nein«, antwortete sie und starrte gedankenverloren auf die wogenden Weizenfelder. Im Sommer wurde unser Dorf zu einer Insel inmitten eines Ozeans, umgeben von der Brandung der schaukelnden Weizenähren. Meine Großmutter und ich standen am Ufer der Insel und schauten auf das grüne Meer. »Damals sagte ich einfach nur Geba zu ihm, und ihm war es recht so.« Geba bedeutet Chinese. Meine Großmutter stützte sich mit ihrem ganzen Gewicht auf ihren Stock. Sie zitterte ein wenig.

In meinem fünften Lebensjahr sollte alles anders werden.

Damals setzte meine Erinnerung ein, oder, mit anderen Worten, die Geschichte meines Lebens nahm ihren Anfang. Ich erinnere mich, wie meine Großmutter eines Tages einen Eimer Joghurt unter den Apfelbaum in unserem Hof stellte. Als ich dorthin laufen wollte, stolperte ich auf den spiegelglatten steinernen Stufen vor dem Tor und fiel mit dem Kopf voraus in ein Feld betörend duftender Ringelblumen. Als ich mich aufrappelte, klebten gelbe Blütenblätter in meinem Gesicht. Meine Großmutter musste lachen. Wie jung kam sie mir damals vor, ganz anders als mein alter Großvater! Sie sagte, ich solle ihn rufen, und ihre Stimme klang so lieblich, so sanft wie der Duft der Blumen.

Großvater reparierte gerade einen Zaun, und von seiner Hüfte baumelte eine Sichel. Während er ein paar Weidenäste abbrach, sprach er, oder, besser gesagt, über seine Lippen kamen ununterbrochen irgendwelche Laute, die ich nicht verstand. Und immer, wenn mein Großvater in diese fremde und merkwürdige Sprache verfiel, bekam er ein rotes Gesicht. Wie ein Kranker Erbrochenes ausspuckt, so kullerten die Silben in seiner Kehle hin und her, bis sie endlich hervorbrachen und er sich vor Schmerzen zu krümmen schien. Schließlich schlug er mit den Fäusten auf seinen Kopf und fiel zu Boden. Unter seinen geschlossenen Augenlidern flossen Tränen hervor. Und als er die Augen wieder öffnete, fiel sein Blick auf mich.

Ich fragte ihn, warum er sich selbst geschlagen habe.

»Hast du noch nie gesehen, wie ich mich geohrfeigt habe?«, fragte mein Großvater zurück. Später sagte er mir, dass ihm in jenem Augenblick klar geworden wäre, wie wichtig ich ihm war. Und er erzählte mir noch, dass ich gesagt habe, Dorje hätte sich selbst geschlagen.

Ich erinnere mich zwar nicht mehr an diesen Satz, doch ich weiß noch, wie wir in den Hof zurückkehrten. Meine Großmutter nahm das große gelbe Blatt, mit dem sie den Joghurt abgedeckt hatte, und schöpfte mit einer hölzernen Kelle Joghurt in unsere Schüsseln. Bienen und Bremsen schwirrten um uns herum. Und inmitten dieses Gesumms taucht diese Szene verschwommen in meiner bis zu diesem Tag leeren Erinnerung auf. Und auch, wie mein Großvater nach der Hand meiner Großmutter greift und deren Schultern auf einmal zu zittern beginnen. Und wie sie schluchzt und dieses Schluchzen feiner und leiser ist als das Summen all der Bienen und Bremsen!

Ich sagte: »Großvater schlägt Großmutter.«

Meine Großmutter umarmte mich, und ihre Tränen fielen dabei auf mein Gesicht. »Dorje, du bist ein artiges, ein kluges Kind, dein Großvater liebt mich sehr. Jetzt bin ich alt, und da sagt er mir, dass er mich liebt.«

Von nun an hatte meine Großmutter keine Angst mehr, wenn mein Großvater das schattige Plätzchen unter dem Walnussbaum aufsuchte.