4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

La novela Francisco fue escrita en 1838 por instigación de Domingo del Monte, para ser entregada al delegado inglés Richard R. Madden quien publicaría un álbum antiesclavista en Londres con varios trabajos cubanos. La copia que llevó Madden a Inglaterra fue extraviada. Suárez y Romero escribió un prólogo para su obra en Nueva York (1875) y se publicó la novela en 1880. Cuenta los amores de dos esclavos, Francisco y Dorotea, impedidos por su ama Doña Dolores Mendizábal y por su hijo Ricardo. El valor de la obra no está en su trama sentimental, sino en la descripción de la vida en el ingenio, las costumbres, cantos y ritos africanos. Domingo del Monte quiso añadirle un subtítulo irónico: El ingenio o las delicias del campo.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

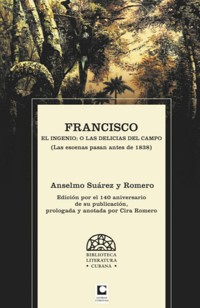

Título

Francisco

El ingenio; o Las delicias del campo

(Las escenas pasan antes de 1838)

Anselmo Suárez y Romero

Edición por el 140 aniversario de su publicación,

prologada y anotada por Cira Romero

Todos los derechos reservados

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2021

ISBN: 9789591024619

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Tomado del libro impreso en 2019 - Edición y corrección: Taimyr Sánchez y Georgina Pérez / Dirección artística: Alfredo Montoto Sánchez / Diseño: Suney Noriega Ruiz / Ilustración de cubierta: Jesús Lara Sotelo. El crepúsculo de lo real (paisaje aproximado) / Emplane: Yuliett Marín Vidián

E-Book -Edición-corrección, diagramación pdf interactivo y conversión a ePub y Mobi: Sandra Rossi Brito / Diseño interior: Javier Toledo Prendes

Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas

Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.

La Habana, Cuba.

E-mail: [email protected]

www.letrascubanas.cult.cu

Autor

Anselmo Suárez y Romero. (La Habana, 1818). Escritor cubano que se destacó por la publicación de novelas y artículos de carácter pedagógico, jurídico y de crítica literaria. Estudió Derecho en el Seminario San Carlos. Por la ruina de su familia se dedicó al magisterio e impartió clases en distintos colegios. Publicó muchos artículos de costumbres, reunidos en 1859 en un volumen, Colección de Artículos, importantes por las observaciones de la naturaleza y el cuidado de su estilo. Escribió dos novelas: Carlota Valdés, publicada en El Álbum (1833) y Francisco, que apareció muchos años después en Nueva York (1880). Murió en La Habana el 7 de enero de 1878.

La novela Francisco fue escrita en 1838 por instigación de Domingo del Monte, para ser entregada al delegado inglés Richard R. Madden quien publicaría un álbum antiesclavista en Londres con varios trabajos cubanos. La copia que llevó Madden a Inglaterra fue extraviada. Suárez y Romero escribió un prólogo para su obra en Nueva York (1875) y se publicó la novela en 1880. Cuenta los amores de dos esclavos, Francisco y Dorotea, impedidos por su ama Doña Dolores Mendizábal y por su hijo Ricardo. El valor de la obra no está en su trama sentimental, sino en la descripción de la vida en el ingenio, las costumbres, cantos y ritos africanos y en su carácter de alegato antiesclavista. Domingo del Monte quiso añadirle un subtítulo irónico: El ingenio o las delicias del campo.

«Esa novela [...] vendrá a ser una de nuestras mejores joyas literarias, y su autor uno de los más valientes genios de esta Antilla, porque las prendas que le realzan como hablista cubano y como poeta no son de las que se topan ahí tras cada página, y sobre todo el riquísimo minero que revelan sus obras de sensibilidad ricamente varonil, desnuda de empalagamiento, es su mejor y más peregrina dote».

José Jacinto Milanés (1814-1863)

«De Francisco qué quieres que te diga, sino que es una obra interesante por el lado de la novela, como apreciable por la exactitud de sus descripciones, pintura de la servidumbre y generosos pensamientos del autor... Es verdad que Francisco es un carácter especial con asomos fantásticos; pero ni le falta verosimilitud, ni escasea en toda la obra conocimiento de la realidad, mostrada desnudamente a ocasiones, y cual ella es».

José Zacarías González Del Valle (1820-1851)

«Es obra de gusto y que veo en ella nuestra tierra con todo su horroroso colorido: así es como creo yo que debe escribirse, y no de otra manera, que es perder el tiempo (…) que está todo muy bien pintado sin afectación, con un lenguaje natural y propio de cada personaje».

Félix Tanco Bosmeniel (1797-1871)

«La novela Francisco fue el más severo alegato antiesclavista cubano de su tiempo (…) Su pensamiento coincide con el de contemporáneos más liberales, y la forma literaria de expresarlo es casi siempre resaltando el contraste entre las bellezas de la naturaleza cubana y la degradación social».

Manuel Moreno Fraginals (1920-2001)

«Francisco es novela de universo y novela de seres humanos controvertidos y heterogéneos y en tanto obra inicial de un aprendizaje lamentablemente no continuado por su autor, es hija y resultado de una época crucial en la historia de Cuba y simboliza la crisis de un régimen que corroía a la sociedad cubana».

Cira Romero (1946)

Exergos

Anselmo es un generoso corazón y nuestro más castizo hablista.

José Martí

El novelista debe imitar la naturaleza, lo que pasa en el mundo; no dejarse llevar en alas del ingenio a regiones imaginarias. El ingenio necesita lastre, no plumas para que vuele, es cosa que todos sabemos, es un principio de oro que siempre se ha de tener presente en la memoria.

Anselmo Suárez y Romero

¡Oh, Cuba mía! ¿Bajaré a la tumba sin verte feliz?

Anselmo Suárez y Romero

La callada brega de Anselmo Suárez y Romero

I Entre avatares y pequeñas satisfacciones

Anselmo Suárez y Romero (La Habana, 1818-1878) fue hijo noble del papel, la pluma y la tinta, cómplices inseparables de su hacer. Entre ejercicios literarios, cartapacios judiciales y otras prácticas escriturales meticulosas, a veces fatigantes, forjó en la intimidad de su rincón de trabajo un espacio para colmar la discreción de sus ansias creativas, compartido con la labor docente, bálsamo para su espíritu. Sin embargo, no cayó en la torpeza de los que se inclinan ante la mesa sin advertir la batahola de una sociedad bullente —esclavistas y esclavos, blancos y negros, suma de contradicciones diversas en un desequilibrio doloroso— sobre la cual ofreció una visión novelesca de singular verosimilitud.

No le faltaron quebrantos familiares: su padre, José Ildefonso Suárez, fue acusado de «impostor», «infame» y «malvado» mediante folletos voceados en las plazas habaneras, y hasta lo bautizaron con el sobrenombre de El Mulón por su desempeño como miembro del tribunal de la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente1 creada por el gobierno de Francisco Dionisio Vives (1825-1832) para juzgar a los instigadores de revueltas o escribientes de pasquines y periódicos adversos al régimen. Nombrado asesor del gobierno de Miguel Tacón (1834-1838), lo sirvió con tan solícita desproporción que, citado a comparecer como testigo ante el tribunal español encargado de residenciar al gobernante, terminó acusado. Dejó en La Habana una deuda millonaria que la familia, acosada por los acreedores, no pudo solventar. Solo quedó libre de litigio el ingenio Surinam, en las cercanías de Güines, para entonces poco productivo y con una dotación envejecida. El exiguo efectivo disponible fue invertido en contratar abogados expoliadores y en enviar docenas de documentos al inculpado, que desde la península los reclamaba para encauzar su dudosa inocencia. El último caudal remitido desde La Habana debió emplearse en costear su funeral, efectuado en Sevilla en 1843.

A esta vergüenza pública, acompañante a lo largo de sus años, se sumaron motivos más íntimos: la enfermedad de su hermano menor, Lucas, nacido con alteraciones mentales y físicas, al que trató, en vano, de impartir lecciones, más una madre empecinada en tutelarlo, a la que siempre obedeció en sus requerimientos. A este verdadero «héroe de la vida cotidiana; de la pequeña vida de nuestra Habana del siglo xix»,2 según apreciación de Manuel Moreno Fraginals, no le faltaban razones para mantenerse retraído.

II Amistades y tertulia

Su vocación de relatar historias ficticias le nació cuando la narrativa cubana era solo un gesto. Lejos del centro, en Puentes Grandes, donde ahora residía la familia luego de acatar la orden judicial de poner en venta la vivienda de intramuros de la calle San Ignacio, escribió hacia 1837 su novela breve Carlota Valdés, expresión de los amores desgraciados de la protagonista tras un fondo de embelesado romanticismo, relatada en prosa correcta y castiza. El manuscrito fue su carta de presentación, a inicios de 1838, en la tertulia que animaba el influyente Domingo del Monte (1804-1853). A su casa, hoy desaparecida, de Habana no. 62 esquina a Tejadillo, fue llevado el debutante escritor gracias a la insistencia de uno de sus pocos amigos, asiduo a esos encuentros, José Zacarías González del Valle (1820-1851), excondiscípulo en el Seminario de San Carlos. Allí reinaba la misma atmósfera literaria que, desde 1836, Del Monte, entonces residenciado en Matanzas, le había inculcado a sus más cercanos amigos, entre ellos José Jacinto Milanés (1814-1863): ser románticos, «pero sin mentar esta palabra: vistámonos con pulcritud y elegancia, pero no nos ocupemos en la conversación de modas y féferes».3

Los participantes en el cenáculo, enterados de los agobios padecidos por el recién incorporado, rumoraban con pesar, a espaldas suyas, sus quebrantos, y preferían extenderse sobre el asunto en las cartas remitidas a Del Monte,4 celosamente guardadas por este y luego integradas, junto con otras muchas, al Centón epistolario, compilación invaluable de aquellos años de forja de nuestra nación, entonces en vías de fundar una literatura propia.

El entusiasmo de ese círculo intelectual vehemente y discutidor, quemado de deseos de hacer, debió hacerle bien a Suárez, más cuando la lectura de aquella obra inicial tuvo acogida y de inmediato se tramitó su publicación. La observación de Del Monte a Milanés sobre aquel texto inicial refrendaba su valía, aunque hoy apenas sea tenido en cuenta, pero reafirma la bonhomía del naciente narrador:

Tenemos otro jovencito que empieza a darme esperanzas. En el tercer número del Álbum5 saldrá una composición suya, en prosa, titulada Carlota Valdés. Se propone pintar en ella el sentimiento de la orfandad en una muchacha hija de la Cuna. Tiene rasgos tan delicados como los más suaves de Silvio Pellico. Es todo blandura y amor. Se llama Anselmo Suárez.6

En aquellas jornadas de complicidad conoció, entre otros, a Cirilo Villaverde (1812-1894), autor de «Cecilia Valdés», publicada en La Siempreviva (1839) y ese mismo año aparecida en un primer tomo, no continuado, ahora con el título extendido a Cecilia Valdés; o, LaLoma del Ángel, con el que aparecería en su edición ampliada de 1882. Años después Villaverde evocó aquellos momentos de afecto colectivo:

En casa de Domingo del Monte fue donde yo conocí a Anselmo Suárez y Romero. Allí se reunían con frecuencia muchos de los que entonces cultivaban las letras en La Habana: Palma, Echeverría, Valle, Matamoros, Manzano y otros. Allí conocí también a José Jacinto Milanés, cuyo poderoso estro poético se apagó precisamente cuando empezaba a lucir con mayor fuerza y esplendor. Allí, unas veces a la sombra, otras muchas bajo la dirección de aquel eminente literato, dotado, entre otras prendas estimables, de exquisito don de gentes, nacieron El Conde Alarcos, Antonelli, Una pascua en San Marcos, Francisco, El espetón de oro y otras varias producciones tanto en verso como en prosa, que cuando no tengan otro mérito, siempre probarán el estudio del lenguaje, y el deseo de crear una literatura propia que animaba a sus autores.7

Pero el mejor testimonio de esa juventud intelectual lo ofreció el propio Suárez y Romero en 1860, al prologar las Obras de Ramón dePalma, repaso extenso pero revelador. Desde el recuerdo de casi treinta años atrás desenterraba de su memoria no solo los asiduos encuentros, sino el ambiente en que se desenvolvían, prestigiado por la presencia de Domingo del Monte, que había habilitado la pieza del entresuelo de su residencia para estos fines y estaba

siempre llena de jóvenes literatos, atraídos por la elegancia de sus maneras, la suavidad de sus amonestaciones, el acierto de sus críticas, la modestia de su carácter, la paciencia con que todo lo escuchaba, la prolijidad con que corregía cualquiera producción, las palabras alentadoras con que inducía a seguir trabajando, y la firmeza y el decoro con que sostenía sus opiniones. Aquella hermosa biblioteca suya, que encerraba en las más elegantes ediciones la flor de la literatura antigua y moderna, hallábase siempre a disposición de sus amigos […] No es de extrañar por tanto que su gabinete fuese una especie de academia, pero una academia donde no había ni reglamentos, ni fondos, ni protección oficial, ni premios, ni categorías, ni otra autoridad que las leyes del buen gusto, ni públicos y ruidosos certámenes, ni sesiones a horas determinadas, ni querellas, ni bandos. Cada cual llevaba la obra que había escrito, leíase en presencia de unos cuantos amigos, discutíamos libremente sobre sus bellezas y defectos, introducíanse en ella las correcciones convenidas, llevábase a la prensa, y se tornaba después a examinarla muchas veces en la repetición de aquellas gratas conferencias […] Leíase de continuo en aquellas reuniones, ya casi siempre por Del Monte, ya por cualquiera de los otros; entrábase en discusiones sobre el fondo y sobre la forma de cada libro, sobre su plan, sobre sus tendencias; admirábanse los pasajes más bellos y los pensamientos más profundos; explicábanse con los pormenores biográficos del autor el colorido de sus producciones; trabajábase por descubrir en los acontecimientos históricos los designios providenciales; trazábanse cuadros de las opiniones y costumbres en diversas épocas; citábanse rasgos de virtud y de heroísmo; seguíase con anhelante interés la vida de los hombres célebres; cotejábanse unas con otras las instituciones; estábase al cabo de los descubrimientos en las ciencias y de sus aplicaciones a las necesidades; saludábase con entusiasmo la aparición de cualquier obra importante; buscábamos bríos para no desmayar en ningún propósito noble por arduo que fuese […] No es de extrañar por consiguiente que los escritores que se formaban al lado de Del Monte adquiriesen pronto una instrucción tan sólida como extensa; sólida porque él encaminaba los estudios de cada uno por donde creía que le favorecía su particular aptitud; y extensa, porque tratándose allí todos los días de materias diferentes, era imposible que los conocimientos quedasen encerrados en el círculo de hierro a que se pretende circunscribir las profesiones.8

III Los comienzos de un género

Avanzada la década de 1830 comenzó a escribirse y publicarse en Cuba la narrativa de ficción.9 Relatos breves aparecieron en revistas como Miscelánea de Útil y AgradableRecreo (1837), El Álbum y El Plantel, con vida ambas entre 1838 y 1839, y en La Siempreviva y La Cartera Cubana, que nacen y mueren, respectivamente, entre 1838 y 1840, también relevantes para ese momento prolífico —más cuantitativo que cualitativo— de nuestra historia literaria. De Cirilo Villaverde, en El Álbum, sus breves «El ave muerta», «La peña blanca», «El perjurio» y «La cueva de Taganana»; noveletas —el término no era entonces conocido— o cuentos largos como la del cubano-colombiano Félix Tanco (1797-1871), Petrona y Rosalía, no publicada hasta 1925; de Pedro José Morillas (1803-1881) El Ranchador (c. 1838-1839), aparecido en 1856 en La Piragua; de Ramón de Palma (1812-1860) Una pascua en SanMarcos (ElÁlbum, 1838); de José Antonio Echeverría (1815-1885) su novela histórica Antonelli (La Cartera Cubana, 1839) y de Suárez y Romero Francisco, concluida en 1839, pero no publicada hasta 1880, dos años después de su fallecimiento. A propósito de Petrona y Rosalía le comentó Milanés a Del Monte, generalizando sobre un género entonces en proceso de aprendizaje entre los escritores cubanos:

No digo yo que no quepan descripciones de cualquier clase en un cuento por muy dramático que lo haga su autor, pero yo creo que el género descriptivo es lánguido de suyo, y es fuerza tener notable tino para hacer que las descripciones no menoscaben el interés de la obra. Y este a mi parecer es el adelanto que en literatura lleva el siglo xix a los otros, que al paso que atiende sobre todo a la esencia de las cosas, emplea formas más dramáticas para hacer más poderosa la persuasión.

Y más adelante afirmaba que

la fiel pintura de nuestras costumbres no admite suavidad de medias tintas: todo es grotesco en ellas, como costumbres que son de tres razas (españoles, indios y negros) que amalgamadas violentamente, reflejan una sobre otra los rasgos peculiares a cada una.10

La verdadera avalancha de publicaciones de acento romántico germinada entonces, algunas aparecidas poco antes de las ya mencionadas, como La Moda o Recreo Semanal del Bello Sexo (1829-1831), liderada por Domingo del Monte, y ElPuntero Literario (1830), enjuiciada por Antonio Bachiller y Morales (1812-1889), también discretísimo narrador, como la que «introdujo el gusto romántico en Cuba»,11 significó, a juicio de Villaverde, un verdadero momento «de oro para la juventud que comenzaba a saludar la literatura, y que acabó a fines del año 1839»,12 etapa donde muchos de los proyectos se forjaron al calor de los mílites delmontinos. El saldo más relevante se vinculó al asunto de mayor preocupación, por entonces, en la sociedad colonial cubana: el problema negro, que midió en expresiones literarias la barbarie del régimen esclavista, núcleo temático preferido de estos escritores, aunque no el único, abordado tanto en prosa como en verso. Pero todavía no se advierte en esta yema fundadora una verdadera capacidad para realizar mutaciones estilísticas, ni individual ni colectivamente. Sobran las ansias de narrar, pero muchos nombres y obras quedan como muestras apenas significativas, hoy sepultadas en revistas y periódicos, y aunque experimentan una intensa relación con el presente que supone un penetrante vínculo con la palabra escrita, les falta precisamente el lujo que proporciona ese instrumento si se pretende no ser miméticos, y muchos lo fueron. Acaso podría señalarse como el más agudo desde la perspectiva del desarrollo dramático de la trama el siempre inquietante Pedro José Morillas con El Ranchador, una de las obras más relevantes de ese tiempo, y de los posteriores, de la narrativa cubana.13

Si, como vimos, Villaverde se mostraba entusiasta, otros fueron menos optimistas, como el gallego Jacinto Salas y Quiroga (1813-1849), visitante de la Isla por esos años. En Viaje a Cuba (1840) se refirió en términos poco halagüeños acerca del estado de las letras:

El examen de la literatura de la isla de Cuba es doloroso. Los dos polos, el gobierno y el pueblo, son iliteratos allí. Ambos se oponen al adelanto de este divino ramo del saber. El gobierno teme los libros, el pueblo no los entiende. Así que, como arte, como medio, no existe la literatura. Algunos escriben, con felicidad pocos; pero la escasez de población, de hombres dados al estudio, hace inútiles los esfuerzos de todos. Las trabas de la censura no tienen límites; si quisiera enfangarme en el detalle de las penalidades que sufre el escritor por la ignorancia de los encargados del gobierno y los censores, podría fácilmente entretener un rato a mis lectores. Pero, me da vergüenza recordar las humillaciones que allí sufre el hombre dotado por el cielo del don de trasladar felizmente sus bellos pensamientos al papel. Es mengua del siglo, mengua de la civilización humana, mengua de la humanidad. Tan trivial, tan bajo, tan pobre es cuanto allí se practica para encadenar el pensamiento, que lastima saber que España es responsable al mundo del estado de ignorancia en que vivían todavía años y años los moradores de aquellos países.

Y continuaba:

De este principio nace una clara consecuencia; el pueblo no enseñado, no lee. Y los pocos libros que, mutilados e incompletos permiten publicar los censores, son insípidos y fríos, a pesar del deseo del escritor, y no tienen lectores suficientes.

[…]

Así, pues, escritores políticos no existen en Cuba, de cualquiera de los ramos que tienen tendencia con la idea del progreso intelectual, tampoco. Todo queda reducido a la poesía, a cuento, a la estadística y a la historia. La poesía sin libertad, es un día sin sol; la historia sin discusión y razonamiento es un faro apagado. La estadística sin datos, sin permiso para examinar la población, y el cuento sin filosofía, ¿qué son? Yo lo pregunto al hombre más imparcial.14

De entre los poetas, Salas y Quiroga prefirió a Plácido, mientras que de aquellos que se ocupaban de los «ensayos dramáticos», estimó como el más notable a Milanés, a pesar de que dice: «el argumento [de El Conde Alarcos] es detestable». Admiró en esta obra el diálogo, escrito por un «joven [que] pudiera llegar a ser un excelente poeta dramático».15 Se asombra de la «inmensa popularidad» de que disfrutaba Domingo del Monte», aunque «el público goza poco de su despejado entendimiento»,16 en alusión a la escasa producción literaria del reconocido padrino intelectual de la mayoría de estos escritores. Sin embargo se entusiasmó con un autor de limitada repercusión posterior: José Antonio Echevarría, al notar en sus escritos «un sabor tan puro y ático, que dificulto le exceda ningún prosador de su época».17 «Pero, dice, causa dolor ver cuán aislados viven entre sí los jóvenes que, en aquellos países, se dedican al estudio de las letras. Hay una explicación dolorosa, pero sencilla de dar a esta conducta. El gobierno no quiere reuniones, y menos reuniones de juventud […] En La Habana son inmensas las atenciones que de todas las clases recibe el forastero, pero literarias ninguna. Y conociendo la nobleza de sentimientos de aquellos jóvenes no se puede atribuir aquel aislamiento, aquella falta de reuniones literarias sino al temor que tienen de excitar la atención de un gobierno sombrío».18

IV Tres narradores solventan la etapa

El tiempo y la valoración distanciada de las obras publicadas (o escritas) en la década del 30 del siglo xix le conceden a Cirilo Villaverde, Ramón de Palma y Anselmo Suárez y Romero la mayor preeminencia como narradores. Más tarde Villaverde se convertirá en la voz preferencial de la centuria con su Cecilia..., de 1882, grandeza compartida desde apreciaciones contemporáneas de mayor justeza con un narrador posterior, Ramón Meza (1861-1911), autor de Mi tío el empleado (1887), que, a diferencia de la novela de Villaverde, la suya apenas gozó de reconocimiento al momento de su publicación, el más valioso, el otorgado por José Martí en 1888.19

Sobre aquella terna fundacional de la narrativa cubana ha dicho Antón Arrufat:

Muy jóvenes, verdaderos muchachos, Ramón de Palma, Cirilo Villaverde y Anselmo Suárez y Romero se llevaban escasos años entre sí. Se tenían amistad y admiración. Estudiaron en la misma escuela o en escuelas semejantes. Asqueados de la esclavitud y la miseria espiritual de la colonia, en el curso de ese año milagroso del 38 conspiraban de hecho o mentalmente, sin saber con claridad qué camino ideológico tomar para que la nación imaginaria se convirtiera en real. Pese a todo, se hicieron sospechosos a los censores y a la policía del gobierno. En el tiempo en que estuvieron en comunicación, leyeron los mismos libros, novelas de Balzac recién llegadas, La solterona y La muchacha de los ojos de oro. Ninguno había escrito una novela excepcional, al menos no lo creían así, y se trataban sin rivalidad literaria, principiantes que todavía no han obtenido lo que buscan. Si no podían verse, sus cartas intentaban anular la separación. Sentían una febril curiosidad creadora, cada uno por la obra del otro, reclamaban el envío de cuanto estaban escribiendo. Iban y volvían los manuscritos, capítulos sin terminar, fragmentos, apreciaciones y proyectos, entre Matanzas y La Habana.20

Del citado trío Villaverde y Palma tuvieron recepción crítica al momento de publicar sus obras. Suárez y Romero solo la recibió a través de cartas privadas,21 bien cuando estaba en el proceso de escritura de Francisco o cuando, años después de concluida, la leyó en varias tertulias literarias habaneras acudiendo a la estrategia de resumirla por capítulos bajo el título de «Fragmentos», como se constatará más adelante. Fue Palma quien escribió sobre los cuatro aportes iniciales de Villaverde mediante el ensayo «La novela» (1838),22 donde reflexionó sobre cómo debía manifestarse el género en el medio cubano. Al comentarlos les criticó su artificio en el lenguaje, que, a pesar de ser «ardiente y colorido», abunda en incorrecciones y giros afrancesados, pero valoró la propiedad de los caracteres y la intención. Le concedió un ingenio eminentemente novelístico —del que daría suficiente prueba años después— y alabó su modo de apropiarse del espíritu de una literatura extraña con el propósito de crear una non nata aún en «nuestra virgen y naciente sociedad».23 Estas objeciones acaso aumentan el interés de su ensayo, pues sus asertos concuerdan, y reafirman, los criterios de Del Monte acerca de que el escritor cubano debe acostumbrarse a los frutos del suelo propio y, a la vez, enfrentar a un público viciado con el gusto de exóticas producciones. Pero entre tinos y desaciertos sobre la obra inaugural de Villaverde, expresados a veces con impericia, encontramos en el ensayo de Palma notables discernimientos.

Una pascua en San Marcos, del propio Palma, aparecida a seguidas de su ensayo, y sobre cuyos méritos artísticos poco se ha dicho hasta los días actuales, alcanzó relieve en su momento por la polémica desatada en torno a la moral femenina,24 al mostrar las relaciones suspicaces sostenidas entre una Rosa Mirabel casquivana y el verdadero antihéroe, Claudio de Meneses, pero más allá de esa circunstancia, la obra, leída hoy, posee cierta sustancia literaria y sus mayores logros descansan en el diseño de los personajes y en el manejo dramático de la trama. A diferencia de los cuatro aportes iniciales de Villaverde, este se considera uno de los relatos fundacionales de la narrativa cubana, a pesar de carecer de la necesaria armazón propia de una verdadera novela y seguir una línea dramática previsible. Francisco, lo he dicho antes, solo obtuvo el reconocimiento privado. Al publicarse en 1880 alcanzó escasa repercusión crítica.25

El trío mencionado estuvo bajo la influencia del romanticismo francés, pero el entorno social era demasiado sórdido como para deleitarse en pequeñeces galantes. Por eso, y recurro de nuevo a Antón Arrufat:

introducen una rectificación dentro del romanticismo, si puedo expresarme así. Ellos viven la primera etapa nacionalista de nuestra historia, etapa que coincidió con el movimiento romántico en la cultura europea y americana. El romanticismo produjo en ellos un fenómeno especial y creó un problema diferente. Mientras el ideal romántico fomentaba una concepción idealista e imaginaria de la vida, los cubanos hacían frente al duro y realista deber de luchar por la entidad de la nación. Por todas partes sentían el apremio de un realismo moral y económico. El individualismo desatado y la concepción del destino humano, llena de patetismo y soledad, el gusto por lo raro y los placeres de la melancolía, reñían hasta cierto punto con el afán de adelantamiento social y la lucha por hacer una nación, abolir la trata de esclavos y después la esclavitud misma. El artista literario se encontraba escindido entre el gusto romántico y la responsabilidad práctica, entre la iniciativa individual y las necesidades comunes. La herencia romántica se encontraba en conflicto con el realismo social y político. Este conflicto dotó al período, y en parte a todo el siglo, de singularidades y matices.26

Una de esas singularidades, a tono con lo discutido y reclamado en el círculo delmontino, fue lo que más tarde cobró el nombre de narrativa antiesclavista, surgida en el mismo seno de una sociedad colonial cuyo principal basamento económico era el régimen de sometimiento a los cientos de hombres, mujeres y niños llegados desde África. Visualizar ese mundo desde una vocación realista fue el reto asumido, a pesar de que se afrontaba un obstáculo insalvable: el de la férrea censura gubernamental, que frenó la aparición de no pocas al momento de culminarse. Presente el tema, de manera palmaria, o subsumido en narraciones de Villaverde y Palma, se explicita en la Autobiografía escrita por un esclavo cuya libertad fue comprada gracias a una colecta: Juan Francisco Manzano (1797-1854), que antes de alcanzar su libertad había dado muestras de poseer cierto aliento poético,27 como se lee en «La visión del poeta», «Compuesto en un Ingenio de fabricar azúcar», según consta tras el título del poema, imposible de publicar en aquel momento. De él escojo una estrofa de adelantado sabor vanguardista:

Vieras el gran trapiche crujir,

dando octogónicas vueltas que no enfrena,

con cien muelas de bronce devorando

quanto en su boca pone ese que la llena,

y luego por sus pies baja manando

el jugo de la caña en gruesa vena

que va lenta marchando con blancura

donde ha de convertirse en piedra dura.28

La Autobiografía es texto de indiscutible valor humano, nacido de las propias experiencias de quien trasmutó sus duras prácticas de vida en un documento de valor literario perdurable. Colocado en los umbrales de la narrativa, «a su lado palidecen las páginas que escribieron los autores blancos sobre los horrores de la esclavitud».29

De Félix Tanco conocemos la citada Petrona y Rosalía, no publicada hasta 1925 en la revista Cuba Contemporánea, cuyos personajes centrales aparecen como incoloros e idealizados, mientras los que ganan fuerza son los representados por madres criollas adineradas e hijos de estas sumergidos en los placeres de la vida, como igualmente sucede en Cecilia Valdés... y en Francisco.

Imposible omitir a una escritora cuya primera novela apareció apenas dos años después de cerrada la década del 30: Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), autora de Sab (1841). Si, como afirma en su prólogo «Dos palabras al lector»: «tres años ha dormido esta novelita casi olvidada en el fondo de su papelera», su escritura es casi coetánea con la de Francisco. Considerada por algunos como la primera novela antiesclavista cubana, niego que, como intención, esa fuera la suya, no porque su pensamiento y espíritu estuvieran inclinados a atacar ese régimen económico de explotación, sino porque el tema le resultaba propicio para exponer sus puntos de vista sobre el desamparo de la mujer en una sociedad que la aplastaba, y para ello la modelación artística de una figura masculina como Sab, mulato esclavo, cual esclava era la mujer en el matrimonio, le servía a sus propósitos. Veo plasmada en la obra, en primer lugar, la esclavitud de la mujer (sexo) y en segundo la del esclavo (raza), estrategia utilizada por Avellaneda en los años finales de su juventud para denunciar lo que estimaba eran dos marcas lacerantes de la sociedad cubana. Percibo que no estaba interesada en emprender, mediante su novela, una cruzada abolicionista, aunque condena indirectamente el sistema de explotación, pues su protesta la encamina contra todo tipo de servidumbre e, identificada con el esclavo ideal que crea, se siente, como él, prisionera de la sociedad. Al respecto coincido con lo expresado por Pedro Barreda Tomás: «(...) la raíz psicológica que en la autora motiva el relato es el compartir con el siervo el doloroso sentir de saberse privada de su libertad personal e impedida de realizar a plenitud —a causa de los convencionalismos sociales— las potencialidades de una persona humana».30

V Escribir para otro: Madden, Del Monte y la confluencia de criterios

Una coyuntura propició dar salida a las varias inquietudes de los jóvenes cultivados habaneros: la llegada a La Habana, a mediados de 1836, de un enviado de la corona británica, el médico y reconocido escritor romántico irlandés Richard Robert Madden (1798-1886), nombrado Superintendente de Africanos Libertos de la Isla de Cuba por delegación de la Gran Bretaña. Representaba a un real gobierno que, más por conveniencia que por humanidad, defendía las ideas abolicionistas. Se aprestó a contactar con quienes compartían sus propósitos: José de la Luz y Caballero, Gaspar Betancourt Cisneros, Félix Tanco y, sobre todo, con Domingo del Monte, quien se convirtió en su más eficaz colaborador.31

Tanteado el terreno y encontradas las respuestas afirmativas a sus intenciones, Madden le propuso a su principal cofrade la formación de un álbum con composiciones literarias originales y diversas que abordaran la dureza de la esclavitud, bajo la promesa, solo cumplida en parte, de traducirlas y publicarlas en Londres. Escribir para otro se convirtió entonces en estímulo para el grupo delmontino. En carta al irlandés de octubre de 1839 la cabeza pensante de tal empresa, por la parte cubana, no solo le comunicó al representante británico los títulos de la cosecha obtenida, sino que le añadía los frutos logrados. La cito en extenso:

Acompaño a usted las adjuntas «Muestras inéditas»32 de nuestra naciente y desmedrada literatura provincial, para que cuando esté usted de vuelta a su dichosa patria, se acuerde al leerlas, de esta pobre tierra y de los sinceros amigos que supo usted granjearse en ella. Notará usted que excepto las de Manzano,33 no llevan el nombre de sus autores las demás composiciones de la colección. Como casi todas ellas hacen alusiones a asuntos prohibidos por nuestro gobierno, no he querido que, si por cualquier evento, fuese a parar a otras manos que las de usted ese cuaderno, peligrasen por mi culpa aquellos inofensivos poetas, que en todo han pensado menos en trastornar la tranquilidad de su país.34 Para suplir, pues, esta falta, le daré a usted aquí una breve noticia de cada uno. Las Elegías Cubanas son obra del joven habanero D. Rafael Matamoros y Téllez, hoy abogado: se distinguen por la suavidad de la versificación y por los generosos y nobles sentimientos que descubren en su autor: en todas hace referencia a la suerte infeliz de los esclavos de esta Isla, le recomiendo particularmente a usted la lectura de la elegía IV.35 De nuestro Esopo, Juan Francisco Manzano, natural de esta ciudad, y hoy libre del yugo de la servidumbre, merced a la caridad de algunos habaneros, verá usted en el cuaderno muchas poesías: todas son muy originales en sus conceptos, algunas notables por la valentía del pensamiento, y de la frase que lo reviste. Notánse en ellas ciertas faltas de corrección en la sintaxis, en que no pudo menos de incurrir el pobre poeta esclavo sin más estudios ni instrucción que los que, a hurtadillas de sus amos, pudo adquirir en su angustiada juventud. Admira ciertamente cómo un hombre rodeado de las tristes circunstancias en que se ha visto Manzano, afectos tan tiernos y delicados: «El sueño», «Una hora de tristeza», «La esclava ausente» y muchas octavas de la «Visión de un poeta». Yo considero a Manzano un fenómeno intelectual más notable que el que ofreció a la república de las letras en su persona el labriego escocés Burns;36 porque la esclavitud individual con todos sus horrores es obstáculo cien veces más insuperable para el libre vuelo del ingenio que no la salvatiquez [sic] y rudeza de los campos; cuanto y más, siendo el campo en que se crio Burns, el de Escocia, es decir, el de uno de los países más civilizados del Antiguo Continente. De las tres composiciones en prosa, la primera, Escenas de la vida privada en la Isla de Cuba, sabe usted de quién es.37 Aunque se le escapen a usted en su lectura la inteligencia de una porción de frases y alusiones que de puro provinciales son ininteligibles, no digo para un extranjero y un inglés, sino hasta para un español que no sea cubano; todavía comprenderá usted el cuadro desapacible y mezquino que presenta nuestra sociedad, mirada por los lados flacos por donde la ha estudiado para retratarla, el autor de las Escenas. Por desgracia es verdadero ese trasunto: en nuestra capital tenemos muchos caballeros respetables, como el D. Pedro del Águila de la novela; y en nuestros campos casi todos los curas son otros tantos originales del tipo exacto que ha trazado de ello nuestro amigo. Mas, en honor de la verdad y de la naturaleza humana, puedo asegurar a usted que si F. de T.38 ha pintado con exactitud la faz de la sociedad cubana que ha querido copiar, tiene esta misma sociedad otras fases más favorables en que brilla la honradez y la pureza de costumbres y que sirve de elemento conservador en este caos moral que se denomina colonia, y en cuya monstruosa composición entran, como agentes principales, la esclavitud doméstica y el despotismo político, los cuales dan precisamente por resultado: ignorancia, inmoralidad y rudeza de modales. El Rancheador39 es un trozo elegantemente escrito por el joven habanero D. Pedro Morillas, hoy abogado recibido de la Real Audiencia Pretorial. A la descripción, más animada del país pintoresco en que termina la deleitosa llanada de San Marcos, junta la relación de uno de los horrorosos casos que muy frecuentemente sucedían y aún suceden entre los negros cimarrones atrincherados en su palenque del Cuzco y los guajiros habitantes de aquellas cercanías: nada hay aquí de imaginario: todo sucedió real y verdaderamente como lo dice el autor. El dialoguito que termina la colección, es histórico también: lo consignó en su Diario, de donde lo he sacado yo, una joven señora habanera, que no me ha permitido que ponga aquí su nombre.40 Aunque corto, verá usted en él, como en cifra, los dos lados de nuestra sociedad, el bueno y el malo: el bueno lo representa la misma escritora, manifestando sentimientos de la más acendrada caridad respecto a la raza oprimida; y el malo, el infeliz niño, ya inoculado, en tan tierna edad, en las ideas más absurdas e inhumanas.41

Terminaba ofreciéndole un sucinto estado de la literatura cubana:

Como al escoger las composiciones para estas muestras, me he querido ceñir a asuntos que tuviesen alguna relación con la esclavitud de los negros, por considerarlos más interesantes para usted, no he insertado producción ninguna de otros jóvenes muy aventajados de los que hoy componen nuestra pequeña república literaria. Tales son, sin contar a los más provectos Luz, Saco y Poey, que deben colocarse en la categoría más alta de hombres doctos, los jóvenes Echeverría, Palma, Valle, el mozo José Zacarías González, Villaverde, Milanés, Jorrín (José Silverio) y algunos otros.42

Madden, con el álbum en sus valijas, abandonó la isla en septiembre de 1839. Llevaba en ese variado legajo observación fiel de los hechos y los narradores que contribuyeron y emplearon su imaginación solo en la trama, mientras los personajes y las circunstancias descritas eran de tal dramatismo que superaban las visiones de cualquier novelista.

VI Una vida recoleta

Habanero total, sin viajar nunca a Europa ni a los Estados Unidos, como muchos de sus coetáneos, Anselmo Suárez y Romero cursó la primera enseñanza en un colegio de los padres dominicos, más tarde en el dirigido por el presbítero José Benito de Ortigueira y luego pasó al prestigioso Seminario de San Carlos, donde fue alumno de notables figuras de la jurisprudencia como Francisco Javier de la Cruz, Francisco Ruiz y José Agustín Govantes. En la Real y Pontificia Universidad de La Habana se recibió de Bachiller en Leyes, pero las dificultades económicas le impidieron continuar estudios superiores de Derecho. A comienzos de 1839 la familia se trasladó al ingenio Surinam. Quedaron atrás los gratos momentos pasados en compañía de la pandilla amiga que, desde La Habana, lo instaba a trabajar como director de la escuela primaria municipal de Güines, pero respetuoso de la contraria opinión materna, que estimaba ominoso el desempeño de tal cargo, ni siquiera lo intentó, mientras sus ilusiones se frustraron al quedar solo en planes el proyecto de abrir, en esa misma localidad, un gran colegio donde podría ocupar una cátedra de Derecho.

En Surinam su vida transcurrió entre ejercicios de traducción del francés, clases inútiles al hermano enfermo, proseguir la escritura de Francisco e iniciar unos cuadros campestres motivados tras «recorrer aquellos campos, cuyas bellezas físicas y cuyos horrores morales dejaron en mi alma una impresión jamás con el transcurso del tiempo debilitada».43

Volvió a la capital a comienzos de 1840 para continuar atendiendo los problemas legales de su padre, cada vez más espinosos, y reanudó sus amistades intelectuales, mas aquellos encuentros de dos años atrás eran menos frecuentes y se anularían tras la salida de Cuba de Del Monte en 1842. Regresaba con el pesar de no contar siquiera con un techo propio para vivir. Forzadamente debió acudir a la ayuda de dos antiguos amigos de su padre, deudores de ciertos oscuros auxilios, integristas ambos: el abogado Ramón Medina, y el comerciante José Antonio Cordero. El primero le brindó alimento, el segundo, vivienda. Sus palabras atestiguan aquellos momentos de penosa dependencia:

La mesa de Medina era excelente; pero a poco su intolerancia (política) me hizo comprender que vale más comer un mendrugo a trueque de no sufrir que todos los días nos echen en cara y se nos denigre por las opiniones que profesamos. Medina que era nada menos que el Censor de imprenta,44 que trabajaba en una oficina del gobierno, no desperdiciaba ninguna oportunidad para querer persuadirme a que cambiase de doctrinas; y como el primero censuraba las composiciones literarias de mis amigos y las mías, suscitaba, con motivo de ellas, conversaciones desagradables cuyo resultado fue que abandonase su mesa en el momento en que la suerte me deparó el dar lecciones de instrucción primaria, por veinticinco pesos y medio mensuales.45

La habitación prometida por Cordero era una de las piezas principales de la casa, pero «había de hallarme como aprisionado. Sin libertad para estudiar, salir y entrar allí cuando me pluguiese, por no tener otra comunicación que con la sala».46 Su tío paterno, Rafael Suárez, le ofreció morada en la suya de San José entre Manrique y Campanario, pero tampoco aceptó: allí reinaba la pobreza. Entonces «me propuse mantenerme, sin comunicar a nadie donde lo hacía, con mi sueldo de 25 pesos y medio, obtenido de ofrecer clases».47 Deducidos los gastos diarios, solo le restaban quince pesos.

Comí una vez al día por término de catorce meses, sin que mi familia, ni mis parientes, ni mis amigos, lo penetrasen absolutamente. Una sola taza de café, un solo vaso de refresco, una sola fruta, un solo carruaje de alquiler, nada de eso ni de otras cosas, pude disfrutar en los catorce meses. Algún día, como el sol que penetraba por instantes en el calabozo de un preso, me invitaba este o esotro amigo a comer, y ese día almorzaba en la fonda, y luego reparaba mis fuerzas con manjares que yo me iba deshabituando.48

A lo anterior se sumaba la precariedad de su ropero:

Mis vestidos estaban peores que yo, y, en la necesidad de reponerlos mandé a una sastrería a hacer los que me eran del todo precisos, convencido empero de que no me sería dable pagarlos hasta que por cualquier casualidad me entrasen algunos fondos.49

En 1842 su fiel amigo José Zacarías González del Valle, entonces a punto de viajar a España, le ofreció traspasarle su cargo de maestro en el Colegio de Santa Teresa de Jesús. Aceptado, se afanó en preparar clases de latín, literatura y gramática. Al momento de presentarse a su primer encuentro llegó «pálido y turbado»,50 y bajo esa inseguridad ocupó el asiento destinado al profesor.

Recorrí con los ojos, de que estaban a punto de brotar las lágrimas, a mis, ya desde aquel instante, amados alumnos, los cuales, guardando religioso silencio, me miraban con ingenua curiosidad como deseosos de averiguar si yo sería capaz de poseer el saber, la elocuencia, la delicadez y la mansedumbre de mi antecesor [...] Acordábame de que tres años atrás, por precauciones muy comunes entre nosotros, mi madre, a pesar de su extraordinario talento, se había opuesto a que yo fuese maestro en la escuela municipal de Güines, y pensaba que ahora, sin su permiso me dedicaba al preceptorado.51

Se desempeñó también en el Colegio Cubano, en el Colegio de Humanidades y en el de San Pablo, fundado por Rafael María de Mendive, donde tuvo como alumno a José Martí.52 También fue inspector de escuelas. En 1866 alcanzó el título de Licenciado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de La Habana con la tesis titulada «Los medios de subsistencia no pueden aumentar con la misma rapidez que la población», publicada en El Siglo el 3 de agosto de ese año. Poco después se recibió de abogado. Laboró en importantes bufetes habaneros y tuvo a su cargo el prólogo a los Estudios Jurídicos (1868) de Andrés Clemente Vázquez, que, comentado por Enrique Piñeyro ese mismo año, provocó en Suárez un profundo sinsabor y una sostenida polémica en la que nos detendremos más adelante.

Desde 1838 dio a conocer diversos trabajos sobre Literatura, Educación y Derecho en numerosos periódicos y revistas, en ocasiones utilizando el seudónimo El Observador Habanero, y en 1859 apareció su Colección de artículos, muy elogiada por Cirilo Villaverde.53 Devino en texto para la clase superior de lectura del Colegio El Salvador, dirigido por José de la Luz y Caballero, fue aceptado por otros planteles y finalmente, aprobado como obra oficial por la Comisión Provincial de Instrucción Primaria de La Habana. Al año siguiente prologó las Obras de Ramón de Palma, censurado por Juan Clemente Zenea, como podrá verificarse en páginas posteriores.

Mostrar sus artículos en un tomo, único libro suyo que pudo conocer en vida —y disfrutar de su éxito, aunque con algunos contratiempos debido a los comentarios adversos de Piñeyro, apenas mencionados antes, pero referidos con mayor detenimiento en páginas que siguen, fue, acaso, el mayor triunfo de su monocorde existencia. Entonces pudo recomponer su inestable sustento económico y ayudar a la madre, según lo explica:

Me sustraje así, en cuanto es dable que suceda en un país gangrenado por la esclavitud de vivir con el pan por otros sin ninguna recompensa producido. Entregados a mi madre todas aquellas cantidades, resistiéndome siempre a tomar los recibos que ella con vivos ruegos quería otorgarme para que por su importe fuese yo acreedor del caudal ahora mismo no dividido entre los coherederos, declaro que la más dulce recompensa que alcanzaba de mis afanes en el magisterio, era, no tanto las señales de aprecio que me daban todos, como el ver bañarse en lágrimas el rostro de aquella mujer ejemplar, a quien debo todo lo bueno que haya en mi corazón, cada vez que la socorría con mucho menos sin dudas de lo que ella merecía y yo anhelaba.54

Escritor respetado, Suárez y Romero mereció aparecer mediante una caricatura en la revista Camafeos (1865), dirigida por el poeta Ángel Mestre Tolón (1841-1873). Se le muestra como emprendiendo vuelo, observado por varios negros que completan la escena. El diálogo que la acompaña es sugerente. Pregunta el escritor:

«—¿Cómo estás, taita Vicente?».

«—Guataqueando, niño Anselmo, guataqueando».

A los sesenta años de edad murió Anselmo Suárez y Romero. Casi ciego debido a la diabetes, su fuerte complexión cedió ante una neumonía que lo aniquiló con rapidez. Solo lo acompañaban en ese momento final dos amigos: el publicista e historiador Vidal Morales y Morales (1848-1904),55 a quien Suárez y Romero y Antonio Bachiller y Morales le habían inculcado el amor por la historia de Cuba,56 y el poeta y crítico literario Carlos Navarrete y Romay (1837-1893). Era el 7 de enero de 1878. Poco después comenzaría a negociarse la Paz del Zanjón.

VII Dos polémicas enturbiaron su vida

La tranquila existencia de Suárez y Romero se vio alterada por sendas escaramuzas que lo involucraron directamente. La primera se relaciona con su extenso prólogo a las Obras de Ramón de Palma, impugnado por Juan Clemente Zenea (1832-1871) en dos cartas dirigidas a Enrique Piñeyro (1839-1911), entonces en Madrid, aparecidas en la Revista Habanera,57 que el autor de Cantos de la tarde dirigía. Aunque hubo respuesta de Suárez y Romero en una extensa misiva dirigida a Mendive, editor de las obras de Palma, fechada el 11 de septiembre de 1862, por expresa decisión del novelista no autorizó su publicación hasta que en la Isla hubiera

épocas menos infaustas, y lo haga no porque me figure ni remotamente que valga yo bajo ningún concepto más que Zenea, sino porque creo haber puesto hasta la evidencia que este en sus dos cartas a Piñeyro cometió infinidad de errores de inexactitudes, y principalmente porque el examen de su juicio crítico sobre el primer tomo de las obras de Palma me lleva a la conclusión de que para desempeñar con acierto el asunto de juez en asuntos literarios, lejos de bastar el proponerse derribar reputaciones usurpadas, es indispensable además meditar mucho, después que se ha depurado el gusto con profundos estudios.

Así se lee al final del documento, todavía inédito, contentivo de esta larga exposición, inserto en el tomo I de su Colección de manuscritos. También se apoya para negar el permiso de publicación, en que

mientras nos rodeen las actuales circunstancias, porque si algunos interpretaren mi silencio a los ataques de Zenea como prueba de haber sido derrotado, esos sin duda no saben que ha sido preciso hablar de ciertas materias del modo que por su naturaleza requerían, y olvidarían en todo caso que he preferido siempre parecer vencido a comprometer con arranques de impaciencia el sosiego de criaturas a quienes amo con tanta mayor abnegación cuanto que no cuentan con otro amparo que con el mío.