9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Hebamme von Berlin

- Sprache: Deutsch

Band 3 der Bestsellerreihe um die Berliner Hebamme Hulda Gold – berührende Schicksale und dunkle Geheimnisse im Berlin der 1920er Jahre. Berlin, 1924. Hulda Gold arbeitet in der neuen Frauenklinik in Berlin-Mitte und versorgt dort die Frauen und ihre Neugeborenen. Die Geburtshilfe ist modern, Berlin am medizinischen Puls der Zeit. Doch es kommt zu einem tragischen Todesfall: Eine junge Schwangere stirbt bei einer Operation, die ausgerechnet der ehrgeizige Chef-Gynäkologe Egon Breitenstein durchführt. Zufällig stößt Hulda auf Ungereimtheiten, die einen üblen Verdacht keimen lassen. Die Mauer des Schweigens, die sich in der Klinik aufbaut, ist für die Hebamme aber kaum zu durchdringen. Ein Dickicht aus Ehrgeiz und falschen Ambitionen umgibt die Ärzte, die bereit sind, ihr männliches Imperium zu verteidigen – wenn nötig, bis zum Äußersten. Hulda Gold kämpft für die Belange der Frauen. Und für ihr eigenes kleines Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

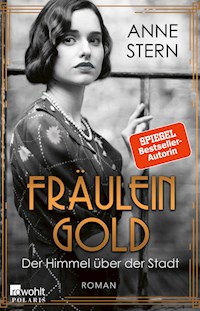

Anne Stern

Fräulein Gold: Der Himmel über der Stadt

Roman

Über dieses Buch

Berlin, 1924. Hulda Gold arbeitet in der neuen Frauenklinik in Berlin-Mitte und versorgt dort die Frauen und ihre Neugeborenen. Die Geburtshilfe ist modern, Berlin am medizinischen Puls der Zeit. Doch es kommt zu einem tragischen Todesfall: Eine junge Schwangere stirbt bei einer Operation, die ausgerechnet der ehrgeizige Chef-Gynäkologe Egon Breitenstein durchführt. Zufällig stößt Hulda auf Ungereimtheiten, die einen üblen Verdacht keimen lassen. Die Mauer des Schweigens, die sich in der Klinik aufbaut, ist für die Hebamme aber kaum zu durchdringen. Ein Dickicht aus Ehrgeiz und falschen Ambitionen umgibt die Ärzte, die bereit sind, ihr männliches Imperium zu verteidigen – wenn nötig, bis zum Äußersten.

Vita

Anne Stern wurde in Berlin geboren, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik promovierte sie in deutscher Literaturwissenschaft und arbeitete als Lehrerin und in der Lehrerbildung. Sie hat als Selfpublisherin erfolgreich historische Saga-Stoffe veröffentlicht. In der «Fräulein Gold»-Reihe sind bereits die Bände «Schatten und Licht» sowie «Scheunenkinder» erschienen, beides waren Spiegel-Bestseller und große Erfolge bei Presse und Lesern. Der vierte Band, «Die Stunde der Frauen», wird im Dezember 2021 erscheinen.

«Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen

Und gibt sich irgendwann ein Rendezvous.

Ein Irgendwas, – ’s ist nicht genau zu nennen

Verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen.

Beim zweiten Himbeereis sagt man sich ‹du›.

(…)

Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen.

Zu Hause geht es nicht. Man wohnt möbliert.

Durch das Gewirr von Lärm und Autorasen.

Vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen

Geht man zu zweien still und unberührt.»

Mascha Kaléko: Großstadtliebe, 1933

PROLOG

Mittwoch, 24. Mai 1922

Das Licht in dem Saal mit den hohen Fenstern und den gekachelten Wänden war grell, es stach Gerda in die Augen, und sie kniff sie zusammen, so fest sie konnte. Über ihr strahlte eine Lampe, weiß wie ein unerbittlicher Stern, dessen Licht niemals erlosch, und hinterließ lilafarbene Streifen auf ihrer Iris. Gerdas Leib schmerzte, und sie umfasste ihren Bauch mit den Händen. Sie warf sich hin und her und versuchte zu sehen, was vor sich ging. Doch sie war allein im Raum, der Arzt und die Hebamme waren hinausgegangen.

Gerda hatte noch die dunkle Stimme des Doktors in den Ohren. «Alles wird gut, Frau Manteuffel», hatte er gesagt, «wir bereiten Sie für den Kaiserschnitt vor, und dann haben wir mir nichts, dir nichts Ihr Kind auf der Welt.»

Doch nichts war gut, das wusste sie. Zwischen ihren Beinen war es seltsam warm und klebrig gewesen, als sie vor einer Stunde erwacht war, in ihrem Bett im Pavillon der Hausschwangeren. So viel Blut hatte sie verloren, dass sie furchtbar erschrocken war, und sie hatte sofort gewusst, dass auch diese Schwangerschaft böse enden würde. Wie schon so oft. Sie konnte die Kinder, mit denen sie im Laufe der letzten Jahre schwanger gewesen war, nicht mehr zählen, doch eins wusste sie – keines von ihnen hatte gelebt.

In den vergangenen Wochen hatte Gerda endlich Hoffnung geschöpft, denn so lange hatte bisher keine Schwangerschaft Bestand gehabt, und sie hatte gefühlt, wie sich das Kind unter ihren Händen bewegte. Doch dann hatte sie in der letzten Nacht diesen schrecklichen Traum gehabt, von einem Messer, das man ihr in die Eingeweide stieß und das ihr Kind tötete, und als sie erwachte, hatte sie erkannt, dass der Albtraum Wirklichkeit wurde. Dass auch dieses Kind sterben würde, ehe sie die Chance bekam, ihm eine Mutter zu sein.

Dabei hatte der Fremde versprochen, dass es diesmal nicht passieren würde. Vor einem halben Jahr hatte er bei ihnen in der engen Kochstube in der Kufsteinstraße angeklopft. Was genau Gerda an dem Mann misstrauisch gemacht hatte, als er da so steif auf ihrem Kanapee saß, konnte sie nicht mehr sagen. Aber es war etwas an ihm, das sie frösteln ließ. Und doch betrachtete sie ihn genau, prägte sich jedes Detail ein. Die Farbe seines Haars, die Furchen um seine Mundwinkel, den Faltenwurf des dicken Mantels, den er nicht abgelegt hatte. So, als sei er sehr beschäftigt und nur auf einer Stippvisite, jederzeit auf dem Sprung, wieder zu gehen. Das meiste von dem, was er sagte, verstand Gerda nicht, doch Fred hatte gesagt, dass sie ihm vertrauen müssten. Doch auch in seinen Augen hatte die Angst gestanden, ein Spiegelbild dessen, was sie selbst empfand. Nur, was blieb ihnen übrig? Der Mann hatte ihnen sogar Geld versprochen und, was noch wichtiger war, einen Platz in seinem Krankenhaus. Die Behandlung wäre umsonst, sagte er, bevor sie fragen konnte. Und so war sie ihm aus der Vorstadt nach Mitte gefolgt, hatte sich in der Frauenklinik einquartieren lassen, weit fort von zu Hause. Die Stadt machte ihr hier Angst, das nächtliche Platschen des Flusses an die Kaimauern vor dem Fenster ihres Zimmers, die gewaltigen Gebäude aus Stein, die hinter dem Klinikgelände aufragten. Gerda fühlte sich wie eine der gefangenen Prinzessinnen in den Märchen, die die Portiersfrau früher den Kindern in der Straße erzählt hatte. Eingesperrt in einen Turm, ausgeliefert und allein. Da konnte Fred noch so oft beteuern, dass man ihr hier nur helfen wolle. Jedes Wochenende kam er aus der neuen Wohnung in Tempelhof nach Mitte, um sie zu besuchen und ihre Hand zu halten. Und das, obwohl er sich für sein entstelltes Gesicht in der Öffentlichkeit schämte. Doch es half ihr nicht. In einem Krankenhaus lauerte der Tod, das wusste Gerda, seit ihre jüngeren Schwestern vor Jahren in einem Spital an Diphtherie gestorben waren. Und nun holte er ihr Kind.

Sie fühlte, wie ihr die Tränen aus den Augen liefen und in den dichten Haaren über dem Ohr versickerten. Sie wurde schwächer, und obwohl sie es nicht sehen konnte, wusste sie, dass sie in einer Blutlache liegen musste.

Da, endlich, hörte sie Stimmen. Die weiße Uniform einer Pflegerin tauchte in ihrem Gesichtsfeld auf. Gerda kannte die Frau nicht, die Schichten hier wechselten häufig. Und heute hatte man sie erstmals auf einer fahrbaren Liege durch einen Verbindungsgang mit Glasdach in diesen Operationssaal hinübergerollt.

Auf einmal füllte sich der große Raum. Gerda hörte das Schlurfen vieler Füße auf dem Linoleum, das halblaute Gemurmel. Sie blickte in junge Gesichter, die sie aus einigem Abstand anstarrten. Es mussten die Assistenzärzte und Klinikpraktikanten sein, die zum Zuschauen kamen. Gerda hatte erfahren, dass die Klinik an die Universität angeschlossen war und dass die Studenten hier etwas lernen sollten. Zumal wenn eine Frau, die im achten Monat schwanger war, an ihrem eigenen Kind verblutete.

Laut stöhnte sie auf.

«Ganz ruhig», sagte das runde Gesicht mit dem Häubchen und beugte sich über sie. Gerda fand, dass die Frau mit ihr sprach, als sei sie eine kalbende Kuh, die beruhigt werden sollte. Trotzdem war sie dankbar, nicht mehr allein zu sein.

«Es tut so weh», weinte sie.

Die Pflegerin nickte wissend und zog eine Spritze auf.

«Gleich ist es vorbei», sagte sie, «gleich hört es auf.»

Die gewaltige Nadel, die sich ihrem Arm näherte, ängstigte Gerda fast mehr als die Schmerzen selbst, doch sie hatte keine Wahl.

Mit geübten Handgriffen schob die Pflegerin die Nadel in ihre weiche Haut und drückte die durchsichtige Substanz, die sich in der gläsernen Spritze befand, in Gerdas Arm.

Wo floss die Medizin hin?, wunderte sich Gerda. Was würde sie in ihrem Körper bewirken? Wie sah es unter der Haut überhaupt aus? Sie wusste es nicht, in den wenigen Jahren, in denen sie als Kind die Volksschule besucht hatte, hatte die Lehrerin nichts darüber gesagt.

Dann konnte sie keinen klaren Gedanken mehr fassen, es war, als sei ihr Kopf plötzlich mit Watte gefüllt. Schon verschwamm der grelle Kreis über ihr, rückte in eine merkwürdige Ferne. Aber die Schmerzen verebbten, und die Dankbarkeit, die Gerda darüber empfand, war groß. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, im Meer zu schwimmen. Dabei hatte sie das Meer noch nie gesehen, hatte Berlin überhaupt noch nie verlassen. Das Wasser war dunkelgrau, wie geschmolzenes Eisen umschloss es ihre Glieder, und der Sog, der unter der Oberfläche wirkte, zog sie rasch mit sich. Gerda starrte in die Wolkendecke, die dunkel und schwer über ihr hing. Dann drehte sie den Kopf zur Seite und sah am Horizont, dort, wo das Wasser auf den Himmel traf, einen hellen, flirrenden Schimmer, wie flüssiges Gold, das zwischen beiden Elementen hervorzubrechen versuchte. Gerda trieb darauf zu, das Licht kam näher und näher, und mit einem Seufzer der Erleichterung ließ sie sich von den schnellenden Wassern weiterziehen und sehnte sich nach dem Augenblick, da sie die goldene Masse erreichen und für immer darin aufgehen würde.

1.

Montag, 14. Juli 1924

Huldas Herz klopfte plötzlich schneller, als sie über die Ebertsbrücke lief und vor sich die Backsteinmauern der Klinik auftauchen sah. Verwundert blieb sie stehen und zwang sich, tief durchzuatmen. War das wirklich sie, Hulda Gold, die erfahrene Hebamme vom Winterfeldtplatz, die angesichts der ehrwürdigen Steine ihres zukünftigen Arbeitsplatzes aus dem Häuschen geriet? Besser, sie riss sich zusammen und wischte sich die Nervosität aus dem Gesicht, ehe die Krankenschwestern schon am ersten Tag über das neue Huhn im Hebammenzimmer kicherten und spotteten.

Hulda stellte die schwere Ledertasche einen Moment auf dem Trottoir ab und straffte die Schultern. Sie blickte hinauf in den Himmel, der sich hellblau wie die Ballrobe einer Dame über die Häuser spannte, mit winzigen weißen Wölkchen, als hätte jemand die Samen einer Butterblume auf den schwingenden Rock gepustet. Die Morgensonne stand im Osten und malte glitzernde Kreise auf das Wasser der Spree, die Luft war noch frisch und klar, eine Seltenheit im staubigen Berlin.

Weiter hinten, in der Artilleriestraße, erhob sich auf der rechten Seite das wuchtige Haupttelegraphenamt, ein Koloss, in dem die Fernsprecher-Arterien der Stadt zusammenliefen wie in einem steinernen Herz.

Prüfend strich sich Hulda eine vorwitzige Haarsträhne aus der Stirn. Sie vermisste ihre rote Kappe, die ihre Frisur im Zaum hielt, aber bei diesen warmen Temperaturen ertrug sie es darunter nicht. Dann wischte sie sich die feuchten Handflächen am Faltenrock ab und griff entschlossen zum abgetragenen Henkel ihrer Hebammentasche. Man erwartete sie. Und sie würde eine gute Figur abgeben, das wusste sie trotz ihres nervösen Anflugs. Es war ihre Spezialität, die Menschen schnell von ihrer Kompetenz zu überzeugen, ohne dass sie viel sagte. Sie musste sich nur ein wenig an den Gedanken gewöhnen, künftig in einer der bedeutendsten Frauenkliniken des Landes zu arbeiten, anstatt wie früher in ihrer kleinen Schöneberger Welt schalten und walten zu können, wie sie wollte.

Aber das war eigentlich auch nur die halbe Wahrheit, dachte sie, als sie mit gewohnt flinken Schritten den Fluss überquerte und am anderen Ufer die Artilleriestraße entlanglief. Eine freie Hebamme war vor allem frei von Sicherheit, von einem verlässlichen Auskommen, und sie würde später, im Alter, ohne Rente auf sich gestellt sein. Hulda hatte sich trotz der angeblichen Unabhängigkeit ihres Berufs bei jeder Kleinigkeit vom Bezirksarzt gängeln lassen müssen, hatte stets gezittert, dass ihr der übellaunige Doktor Schneider jederzeit einen Fehler nachweisen konnte und ihr daraufhin die Lizenz entzogen würde. Es gab außerdem bei weitem nicht genug Schwangere zu betreuen, seitdem immer mehr Aufgaben der Hebammen von den Mütterberatungsstellen und den Geburtenstationen der Kliniken übernommen wurden. Hulda verdiente pro Geburt, nicht pro Arbeitsstunde, und während Letztere sie oft um den Nachtschlaf brachten, reichten Erstere kaum, um ihr ein monatliches Auskommen zu garantieren. Dieses Missverhältnis war nicht länger zu übersehen gewesen.

Nein, dachte Hulda und suchte mit den Augen den Eingang zur Klinik, es war Zeit, ihre Situation zu verbessern. Die Inflation galt offiziell als beendet, doch Hulda und viele der kleinen Leute in Berlin waren alles andere als sicher vor dem wirtschaftlichen Ruin. Sie musste finanziell ab jetzt besser für sich sorgen. Auch wenn sie eine gewisse Wehmut nicht leugnen konnte.

Hulda fand den Eingang und schellte. Beinahe sofort öffnete ihr eine junge, blasse Frau in Pflegerinnenuniform, als hätte sie hinter der schweren Tür gelauert.

«Sie wünschen?»

«Ich möchte zur leitenden Hebamme, bitte. Irene Klopfer? Ich bin die Neue.»

«Einen Moment.»

Ohne ein Lächeln drehte sich die Pflegerin von ihr weg und lief den Gang hinunter. Hulda wagte sich ins Foyer und fühlte sich wie ein Regenschirm, den jemand in einem Schirmständer vergessen hatte. Sie trat von einem Bein auf das andere und betrachtete die dunklen Granito-Fliesen, die den langen Korridorboden bedeckten, als sie eine Pförtnerloge bemerkte. Ein kauzig aussehender älterer Herr saß hinter der Glasscheibe und schien ein Nickerchen zu halten. Doch während Hulda sein Gesicht betrachtete, schlug er unverhofft die Augen auf und grinste verschämt, als hätte sie ihn ertappt.

«Ein Schläfchen in Ehren …», knurrte er und kratzte sich unter der ledernen Mütze. Dann rappelte er sich auf, rieb sich die grauen Bartstoppeln, die ihn wie einen Seemann wirken ließen, und winkte Hulda heran.

«Ihr Name, Frollein?»

«Hulda Gold.»

In seinen Augen blitzte es, als hätte er das ohnehin längst gewusst. «Ich bin Pförtner Scholz. Herzlich willkommen in der Anstalt, Frollein Gold», sagte er, und in jedem seiner Worte klang ein verstecktes Lachen.

Irgendetwas an ihm erinnerte Hulda plötzlich an ihren Freund Bert, den Zeitungsverkäufer vom Winterfeldtplatz, obwohl der sich gegen einen solchen Vergleich sicherlich empört verwahrt hätte. Trug Bert doch täglich die ausgesuchte Garderobe eines Gentlemans, während dieser alte Pförtner es mit der Körperpflege nicht allzu genau zu nehmen schien. Doch es hatte nichts zu tun mit einer äußerlichen Ähnlichkeit, sondern eher mit dem Ausdruck in seinen Augen, mit dem er Hulda jetzt musterte. So, als wäre sie etwas Kostbares, jemand, den er für voll nahm. Diesen Blick bekam eine junge ledige Frau in Berlin nicht oft von Männern, wie Hulda aus leidvoller Erfahrung wusste.

«Frollein Klopfer wirdse gleich abholen», sagte er und schob ihr ein Papier und einen Stift hin. «Sie können sich schon mal anmelden. Hat hier allet seine Ordnung, verstehen Sie?»

Hulda überflog das Formular, trug ihre Wohnanschrift bei Frau Wunderlich ein und ihren Namen nebst Geburtsdatum. Dann gab sie alles an den Pförtner zurück.

Nachdem er die wenigen Angaben aus zusammengekniffenen Augen betrachtet hatte, breitete sich ein Schmunzeln über sein Seemannsgesicht.

«Donnerwetter», sagte er, «an Ihnen ist wohl ’n Herr Doktor verlorengegangen, bei so ’ner Klaue wie der da.» Er deutete auf die Buchstaben, die kreuz und quer über das Blatt zu springen schienen. «Die Ärzte schreiben ja alle so grottenschlecht.»

Hulda hob die Schultern. «Schönschrift war noch nie meine Stärke», erklärte sie. Dann sah sie ihn herausfordernd an. «Aber wieso nicht eine Frau Doktor?», fragte sie und bemerkte selbst den kindischen Trotz, der sich in ihre Stimme geschlichen hatte.

«Die jibt’s hier nicht», war die Antwort. «Das schöne Jeschlecht stellt in unserer Klinik lediglich die Hebammen und die Schwestern.»

«Keine einzige Ärztin?» Hulda wunderte sich, denn sie wusste, dass inzwischen sehr wohl auch Frauen an der medizinischen Fakultät studierten. Und etwas an der Art, wie der Pförtner das lediglich betont hatte, ging ihr gegen den Strich.

«Nich bei uns», brummte Herr Scholz.

Hulda vermochte nicht zu erkennen, ob er diesen Umstand billigte oder nicht.

Bevor sie etwas erwidern konnte, näherten sich rasche Schritte. Neben der blassen Pflegerin ging eine matronenhafte Frau in mittleren Jahren, die Schürze schimmerte beinahe schmerzhaft weiß. Mit einer militärischen Geste schoss ihre Hand vor, und Hulda verbiss sich einen Schmerzenslaut, als die Frau ihre Finger drückte.

«Fräulein Gold», sagte sie, «mein Name ist Irene Klopfer. Folgen Sie mir bitte.»

Damit drehte sie sich auf dem Absatz um, und Hulda schwamm in ihrem Kielwasser über den dunkelgrauen Steinboden. Die Pflegerin und der Pförtner blieben wortlos zurück, offenbar machte die Präsenz dieser Frau auch sie stumm.

Ohne Hulda anzusehen und immer eine Nasenlänge voraus, als wäre jede Sekunde kostbar, sprach Fräulein Klopfer weiter: «Willkommen in unserer Klinik», sagte sie. «Sie werden sich schnell eingewöhnen. Ihrem Lebenslauf habe ich entnommen, dass Sie an der Frauenklinik in Neukölln gelernt haben, ein hervorragendes Institut. Und genug Erfahrung haben Sie seitdem ja wohl auch sammeln können?»

Hulda nickte, doch da Fräulein Klopfer vorausgeeilt war und sich nicht nach ihr umdrehte, fügte sie laut hinzu: «Jawohl.»

«Aus Schöneberg kommen Sie also.» Irene Klopfer öffnete schwungvoll eine Tür, die vom Gang zu einem weitläufigen Pavillon führte. «Kein einfaches Pflaster, denke ich. Na ja, was unsere jungen Praktikanten hier in der Poliklinik zu sehen kriegen, dürfte in etwa Ihren Erfahrungen entsprechen.»

«Ja?», fragte Hulda und ließ ihren Blick schweifen.

Sie befanden sich in einem großen Raum mit hellem Holzfußboden, offenbar ein Aufenthaltszimmer. Zwei Tische gab es hier, mit schönen, akkurat angeordneten Holzstühlen. An der Stirnseite stand ein einfaches Sofa mit einer Leselampe.

«Poliklinik, sagten Sie?» Hulda drehte sich zu Irene Klopfer um, die zum Fenster getreten war und einen der langen, halbtransparenten Stores zurechtzupfte. Dann knipste die ältere Hebamme mit den Fingernägeln ein welkes Blatt von einer kleinen Grünpflanze und steckte es sich in die Tasche ihrer leuchtenden Schürze.

«Ja, wenn es bei einer Geburt Komplikationen im Bezirk gibt, ruft man hier an, und zwei unserer Hauspraktikanten wetzen los und entbinden die Frauen ambulant. Was die armen Jungs da bisweilen für Löcher sehen! Ich sage Ihnen, das ist eine Schule fürs Leben: Huren, Syphilitikerinnen, Kinder, die auf nackten Bodenbrettern geboren werden, ohne fließendes Wasser, ohne Zukunft. Das ganze Programm.» Die leitende Hebamme sah sie unvermittelt an. «Aber ist eben nicht jeder auf Wolken gebettet, richtig?»

Hulda wusste nicht, ob sie Irene Klopfer sympathisch finden sollte oder nicht. Die Frau ließ sich nicht leicht in die Karten gucken, schien ihr, sie zeigte mit keiner Regung, ob sie Mitleid oder Verachtung für die Frauen empfand, von denen sie sprach.

«Jedenfalls werden Sie damit wenig zu tun haben, Fräulein Gold», fuhr sie fort. «Ihr Wirkungsbereich wird hier sein, in diesen Mauern.» Sie klatschte in die Hände, als wollte sie sich selbst und Hulda zur Eile antreiben. «Ich zeige Ihnen jetzt die Station, die Zimmer für die Hausschwangeren, also die Frauen, die wir über Wochen betreuen, sowie den großen und den kleinen Kreißsaal. Anschließend gehen wir zurück ins Hauptgebäude, und ich gebe Ihnen einen Schlüssel für Ihren Spind im Hebammenzimmer.»

Sie betrachtete Hulda mit kritischem Gesichtsausdruck.

«Was Ihre Arbeitskleidung angeht», sagte sie dann, «so muss ich darauf bestehen, dass Sie die Schürzen und Hauben aus dem Uniformbestand der Klinik tragen. Es ist wichtig für die Patientinnen, zu sehen, dass hier alles aus einem Guss ist und nicht jeder herumläuft, wie es ihm beliebt.»

«Selbstverständlich», sagte Hulda, die gar nichts anderes erwartet hatte. Dennoch fühlte sie sich, als hätte man sie gemaßregelt. Als habe sie, ohne es zu wollen, eine innere Rebellion gezeigt, die Irene Klopfer mit scharfem Auge sogleich erspäht und gerügt hatte. Hulda meinte sogar, eine Spur Misstrauen in den Augen der anderen Frau zu erkennen, und sie fragte sich, ob sie vielleicht unwissentlich einen spöttischen Zug im Gesicht hatte. Ihre Wirtin, Frau Wunderlich, sagte ihr dauernd, sie solle nicht immer so streng gucken, das verschrecke die Menschen. Dabei dachte Frau Wunderlich wohl vor allem an die Männer.

Hulda setzte schnell ein Lächeln auf. Denn sie wollte nichts weniger, als am ersten Tag mit der leitenden Hebamme aneinanderzugeraten.

«Am Anfang werden Sie mich nur begleiten», sagte Fräulein Klopfer und ging wieder strammen Schrittes voran. «Ich bitte Sie, mir einfach zu folgen, zu beobachten, zu lernen, aber nicht einzugreifen. Sobald Sie eingearbeitet sind, werden wir in Schichten tätig sein, im Wechsel mit einer dritten Haushebamme. Es ist immer nur eine von uns im Dienst, dazu kommen die Hebammenschülerinnen, die aber natürlich keine große Hilfe sind.» Ihr Mund verzog sich, und diesmal las Hulda eindeutig eine abschätzige Meinung gegenüber den jungen Schützlingen heraus, die sie selbst als Schülerin nur zu oft erfahren hatte.

Rasch folgte Hulda der Älteren durch die Flure des Pavillons, lugte durch halb offen stehende Zimmertüren und grüßte mit stummem Nicken die schwangeren Frauen, die auf ihren Betten lagen, lasen oder halblaut miteinander schwatzten. Die Einrichtung der Räume war pragmatisch, aber hell und freundlich, fand Hulda. Keine Spur mehr von den düsteren Hallen älterer Klinikbauten mit ihren endlosen Reihen metallener Bettgestelle. Hier waren höchstens sechs Frauen auf einem Zimmer, es gab auch Zweibettzimmer für die Vermögenderen, die es sich leisten konnten, für ein wenig Privatsphäre zu bezahlen.

Langsam bekam Hulda eine ungefähre Vorstellung vom Aufbau der Klinik, sie erkannte, dass das Gelände aus einer symmetrischen Anordnung mehrerer Pavillons bestand, die man untereinander durch überdachte Gänge verbunden hatte. Durch die großen Fenster sah sie gepflegte Grünflächen, Blumenrabatten und Bänke zum Ausruhen für Spaziergänger.

Als hätte Irene Klopfer ihre Gedanken gelesen, erklärte die ältere Hebamme: «Vorne im Hauptgebäude ist die Gynäkologie untergebracht, dort behandeln die Ärzte Frauenleiden wie Karzinome und Geschlechtskrankheiten. Außerdem befindet sich dort der große Hörsaal für die Medizinstudenten. Die hinteren Pavillons beherbergen die Geburtshilfe, und hier werden Sie hauptsächlich zu tun haben.»

Mit diesen Worten stieß sie eine weitere große Tür auf, und Hulda konnte nicht anders, als überrascht Luft zu holen. Der Raum war beeindruckend in seiner Größe und Helligkeit, die Dielen waren aus Pinienholz, und die tiefen Fenster gingen zur Spree hinaus. Hulda sah den Fluss draußen in der Vormittagssonne glitzern. Im Saal verteilt standen mehrere breite Liegen, voneinander getrennt durch Vorhänge, die man bei Bedarf zuziehen konnte. An der Wand befanden sich mehrere Wärmebettchen und kleine, fahrbare Tische aus Stahl, auf denen blitzblank geputztes Besteck lag, ähnlich wie in einem Operationssaal. In hohen Vitrinenschränken wurden hinter Glas Zangen und andere Hilfsmittel aufbewahrt, jederzeit griffbereit für die Mediziner.

«Unser Kreißsaal», sagte Irene Klopfer und deutete in einer Rundumbewegung durch den Raum, als führte sie Hulda in ein Heiligtum. «Auf dem modernsten Stand, wie Sie vielleicht sehen.»

«Allerdings», sagte Hulda und trat an eines der Fenster. «Hier macht die Arbeit sicherlich Freude. Mehr als in diesen Löchern, von denen Sie zuvor sprachen.»

Verflixt, dachte sie sofort, warum nur konnte sie ihre Zunge nicht im Zaum halten!

Doch die leitende Hebamme ließ sich nichts anmerken.

«Heute ist es ruhig», sagte sie nur, «wir hatten noch keine Geburt. Durchschnittlich entbinden die Ärzte bei uns zwei bis drei Frauen am Tag, manchmal mehr.»

Hulda stutzte. «Die Ärzte entbinden die Frauen, sagten Sie?»

«Ja, natürlich.» Irene Klopfer sah sie ungerührt an, doch Hulda hätte schwören können, in ihrem Blick etwas Lauerndes zu sehen, eine gespannte Aufmerksamkeit, wie die Neue wohl auf diese Ankündigung reagieren würde.

«Sie werden hier keine Geburten durchführen, Fräulein Gold, das merken Sie sich mal gleich. Unsereins ist für die Voruntersuchung zuständig, die Begleitung der Frauen, ihre Vorbereitung auf die Geburt – Sie wissen schon, Rasur, Einlauf, Umkleiden.»

«Das ist alles?», entfuhr es Hulda. Sie war ehrlich überrascht. Zwar hatte sie erwartet, dass sich die Tätigkeiten einer festangestellten diensthabenden Hebamme in einem Krankenhaus von denen einer freien Geburtshelferin unterscheiden würden – doch gar keine Geburten?

«Alles?», fragte Irene Klopfer zurück und zog die Augenbrauen hoch.

Hulda hielt ihrem Blick stand, bis die andere Frau die Augen abwandte.

«Wir sind eine Universitätsklinik, Fräulein Gold», sagte sie und strich im Vorbeigehen eine der gelben Wolldecken glatt, die über den gestärkten Laken der Entbindungsbetten lagen. «Hier arbeiten hochgeachtete Ärzte, bei jeder Geburt sehen mindestens zehn Personen zu, Assistenten, Studenten, Hebammenschülerinnen. Für Sentimentalitäten ist hier kein Platz. Nur falls Sie von innigen Momenten und glorreichen Heldentaten im Kreißsaal geträumt haben sollten, von der Verschwesterung mit den Gebärenden.»

Hulda fing sich innerhalb einer Sekunde. «Ich bin keine Träumerin, Fräulein Klopfer», sagte sie schnell. «Das werde ich Ihnen hoffentlich bald beweisen können.» Sie räusperte sich. «Und ich werde mit Freude alles tun, was nötig ist, und viel lernen.»

«Fürs Lernen sind Sie hier am richtigen Ort.» Irene Klopfer wirkte besänftigt. «Sie werden einen reichen Schatz an Wissen ansammeln. Unser geschätzter Direktor –»

«Oho, wird hier von mir gesprochen?»

Die freundliche Stimme kam von der Tür her, und Hulda und die ältere Hebamme fuhren herum. Im Rahmen stand ein Mann in steifem schwarzem Anzug, mit gepflegtem Oberlippenbart und nach hinten gekämmten silbernen Haaren. Er war nicht groß, aber in seiner Erscheinung sehr präsent. Er trat zu ihnen.

«Herr Direktor Bumm!» Irene Klopfer wirkte auf einmal atemlos. «Ich zeige gerade der neuen Hebamme die Räumlichkeiten.»

«Schön, dass Sie hier sind», sagte der Mann und ergriff Huldas Hand, doch nicht schmerzhaft wie vorhin Fräulein Klopfer, sondern mit warmem, festem Druck. «Wir sind froh, dass wir Sie für die Stelle gewinnen konnten. Fräulein Deitmer ging vor einigen Wochen in den Ruhestand, und seitdem klafft eine gewaltige Lücke.»

Mit einem Blick auf den gequälten Gesichtsausdruck der älteren Hebamme fügte er hinzu: «Obwohl Fräulein Klopfer und Fräulein Saatwinkel die Ordnung natürlich ganz vorbildlich hochgehalten haben.»

«Danke schön, Herr Direktor», sagte Fräulein Klopfer und errötete kaum merklich. «Dennoch ist es gut, wieder Verstärkung zu bekommen.»

Jetzt erst bemerkte Hulda, dass die Frau tiefe Schatten unter den Augen trug, ein Anzeichen von Müdigkeit, das sie selbst nur allzu gut kannte. Offenbar hatte Irene Klopfer mehr Nachtschichten hinter sich, als sie es in ihrem Alter einfach so wegstecken konnte. Kein Wunder, wenn die Arbeit für drei plötzlich auf den Schultern von zwei Personen lag.

«Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen», sagte der Direktor und nickte Hulda noch einmal zu. «Wenn Sie eine Frage haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere leitende Hebamme hier. Aber auch meine Tür steht Ihnen offen, ich lebe in den Räumen im vorderen Turm.» Er deutete mit dem Kopf in die Richtung, wo sich, wie Hulda vermutete, die Artilleriestraße befinden musste. «Und wir werden uns auch hin und wieder bei Geburten begegnen.»

«Ich freue mich sehr darauf», sagte Hulda und meinte es ehrlich. «Ich bewundere Ihre Arbeit sehr. Ihr Buch über Geburtshilfe liegt seit meiner Lehrzeit auf meinem Nachttisch, anstelle der Bibel, und ich habe viel daraus gelernt.»

«Von der Bibel habe ich nie viel gehalten.» Direktor Bumm machte eine wegwerfende Handbewegung. «Die Natur ist es, die mich fasziniert.» Ein träumerischer Ausdruck trat in seine Augen. «Die Skizzen in dem Buch stammen übrigens alle von mir», fuhr er fort, und Hulda wunderte sich, dass es aus seinem Mund nicht prahlerisch klang, sondern nur wie eine sachliche Feststellung. Sie kannte die Zeichnungen, deren Plastizität ihresgleichen suchte. «Ich wollte als junger Mann eigentlich Maler werden, wissen Sie. Mit den anatomischen Zeichnungen konnte ich meine beiden Leidenschaften – die Kunst und die Medizin – verbinden, ein großes Glück!»

Er lächelte unter dem Schnauzer, doch dann verzerrte sich sein Gesicht plötzlich schmerzvoll, und er griff sich an eine Stelle unter dem Rippenbogen.

«Ist Ihnen nicht gut?», fragte Irene Klopfer. Sie trat zu ihm und fasste ihn am Ellenbogen. Doch schon hatte er sich gefangen, und der Ausdruck von Schmerz verschwand aus seinem Gesicht.

«Es ist nichts weiter, nur eine kleine Magenverstimmung», sagte er und schüttelte ihre Hand ab. «Meine Damen, es ist Zeit für die Visite. Wenn Sie mich entschuldigen?»

Freundlich hob er die Hand zum Gruß und ging aus dem Kreißsaal.

«Die Klinik verdankt diesem Mann sehr viel», sagte Irene Klopfer und bedachte Hulda mit gestrengem Blick, als wollte sie ihr zu verstehen geben, dass von Direktor Bumm nicht anders als mit Hochachtung gesprochen werden dürfte. «Wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Seine operativen Techniken sind bahnbrechend, und er sorgt dafür, dass es in dem Getriebe der II. Frauen-Universitätsklinik niemals quietscht.» In ihren Augen lag ein Schimmer – der sogleich erlosch, als sie Huldas Blick bemerkte. «Natürlich ist er verheiratet und hat vier reizende Kinder», beeilte sie sich hinzuzufügen.

Hulda beugte sich über eines der Wärmebettchen, als interessierte sie sich ganz besonders für deren Mechanismus. Eine Frau mochte noch so matronenhaft und streng aussehen, noch so fest eingeschnürt in gestärkte Baumwolle sein – vor den Stolperfallen des Herzens war keine von ihnen gefeit, dachte sie, und auf einmal fiel ihr Karl ein, und ein wehmütiges Ziehen ging durch ihre Brust.

Ihr Verhältnis zu dem gutaussehenden Kriminalkommissar kam ihr manchmal vor wie ein Tanz auf Wackelpeter. Seit jenem denkwürdigen Sommer vor zwei Jahren konnten sie nicht voneinander lassen, doch zusammengefunden hatten sie auch noch immer nicht richtig. Sie eierten herum, umkreisten einander misstrauisch, waren mal schrecklich verliebt und wagten dann doch beide nicht den Sprung in die vermeintliche Sicherheit einer festen Verbindung, womöglich sogar einer Ehe. Hulda spürte, dass in Karls Wesen ein Abgrund schlummerte, der seiner ungewissen Herkunft und seiner einsamen Kindheit als Waisenjunge geschuldet war. Und so sehr sie auch daran glauben wollte, dass ihre Liebe ihn heilen konnte, so wenig überzeugt war sie von derartigen magischen Fähigkeiten. Das mochte vielleicht im Kintopp funktionieren, wohin sie und Karl des Öfteren zusammen vor der Wirklichkeit entflohen. Dort sanken sich die Liebenden auf der zitternden Leinwand in die Arme und hauchten Ich bin dein. Die lautlosen Worte konnten mit noch so verschnörkelter Schrift am oberen Bildrand eingeblendet werden, sie waren Hulda fremd. Sie gehörte immer noch am ehesten sich selbst, und bis auf wenige schwache Momente konnte sie diesen Umstand einfach nicht übersehen. Nicht einmal Karl zuliebe.

«Jetzt träumen Sie ja doch», hörte sie plötzlich die Stimme von Irene Klopfer und fuhr zusammen. Schnell nahm Hulda die Hände von dem weichen Stoff der winzigen Matratze in dem Bettchen, den sie selbstvergessen immer wieder glatt gestrichen hatte.

«Entschuldigung», murmelte sie und biss sich auf die Lippen. «Was sagten Sie gerade?»

«Ich wollte wissen, ob Sie unsere beiden Oberärzte kennen? Wenn nicht, sollten Sie sich die Namen rasch einprägen, besonders den von Doktor Breitenstein.»

«So?»

«Ja, der Herr Doktor hat es nämlich nicht gern, wenn man ihn übersieht, er reagiert dann gern ein wenig … ungehalten.» Über das Gesicht der Hebamme huschte ein Zucken, das Hulda nicht deuten konnte. «Aber hören Sie nicht auf das Gerede über ihn», fuhr sie fort, während sie Hulda aus dem Kreißsaal schob und energisch die Tür hinter sich schloss. «Er ist ein guter Arzt, trotz allem.»

Hulda hätte gern gefragt, was die ältere Hebamme damit meinte, doch sie hörte an ihrer Stimme, dass hier nichts weiter zu holen sein würde. Fräulein Klopfer eilte bereits den Korridor entlang, zurück in Richtung Haupthaus, wo, wie sie Hulda zuvor erklärt hatte, das Hebammenzimmer lag.

«Und der andere Oberarzt?», fragte Hulda und versuchte, mit der leitenden Hebamme Schritt zu halten. «Wie lautet sein Name?»

Jetzt schien ein freundlicher Hauch über Fräulein Klopfers rundes Gesicht zu wehen. «Doktor Redlich», erwiderte sie. «Ein guter Mann. Und ein sehr einfühlsamer Mediziner, die Patientinnen mögen ihn alle. Ihm wäre der Ruf als Professor wirklich zu gönnen.»

«An die Universität?»

«Ja, beide Oberärzte bewerben sich um eine Professur, und ich muss sagen, dass ich Redlich die Daumen drücke und nicht diesem aufbrausenden Breitenstein.»

Die letzten Worte hatte sie, zu Hulda gebeugt, geflüstert, obwohl kein Mensch außer ihnen beiden im Gang zu sehen war. Beinahe verschwörerisch war jetzt ihr Blick, und auf einmal war Hulda die Kollegin doch sympathisch. Offenbar lenkte Irene Klopfer ihre ganze Kraft in die Arbeit in der Klinik, und all ihre Gedanken galten vornehmlich den Kollegen und den Patienten hier. Diese Hingabe imponierte Hulda. Sie würden schon miteinander zurechtkommen.

Nun betraten sie das Hebammenzimmer, ein schmuckloser Raum mit gelben Gardinen, ein paar unbequem aussehenden Stühlen und einigen Spinden aus Blech, zu denen Hulda von Fräulein Klopfer sogleich einen Schlüssel überreicht bekam mit den Worten: «Aber nicht verbummeln, sonst ersetzen Sie mir das Schloss!»

In der Mitte des Raums stand ein wuchtiger Tisch aus dunklem Holz, an dem sicher die Schreibarbeiten erledigt wurden. Hulda konnte sich gut vorstellen, wie ihre ältere Kollegin dahinter thronte.

Mit dem Ausdruck einer Verschwörerin zeigte Fräulein Klopfer Hulda schließlich noch den geheimen Keksvorrat in einer Dose ganz hinten in einer Schublade im Schreibtisch. Hulda musste sich zusammenreißen, um nicht auszuplaudern, dass sie ein schreckliches Naschmaul war, und sie nahm sich vor, die Dose stets heimlich wieder aufzufüllen, wenn sie während einer Nachtschicht nicht an sich halten konnte. Dass dies der Fall sein würde, das wusste sie bereits jetzt, sie kannte sich gut genug.

Sie öffnete die Spindtür und sog den trockenen, staubigen Geruch ein. Währenddessen nahm Fräulein Klopfer aus dem Schrank daneben eine zusammengefaltete Hebammenuniform und reichte sie ihr wortlos. Schicksalsergeben legte Hulda sie auf einen Stuhl und begann, ihr Sommerkleid über der Brust aufzuknöpfen.

In diesem Moment flog die Tür auf, und ein junger Mann im weißen Kittel stürmte herein. Bei Huldas entblättertem Anblick erstarrte er kurz und wandte sich dann rasch zur Seite.

«Verzeihung», japste er, ohne sie anzusehen.

Hulda musste sich ein Lachen verbeißen. Sie hielt sich den Ausschnitt ihres Unterhemds mit beiden Händen zu und sagte: «Kein Grund zur Panik, Sie dürfen gerne gucken.»

«Ich muss doch sehr bitten!», sagte Fräulein Klopfer empört, doch Hulda ignorierte sie und besah sich den Eindringling genauer.

Warme braune Augen richteten sich nun auf sie, und ein fröhliches, beinahe flegelhaftes Lächeln breitete sich auf dem sommersprossigen Gesicht des Mannes aus. Er nickte ihr zu, als wollte er noch einmal um Entschuldigung bitten, dann richtete er sich an Fräulein Klopfer, die die Szene mit vor der Brust verschränkten Armen verfolgt hatte.

«Fräulein, an der Pforte ist eine junge Frau, die mit den Nerven völlig runter ist. Achter Monat, würde ich sagen. Sie will aber nicht mit mir reden, sondern nur mit einer Frau.»

«Soso», brummte die Hebamme. «Ansprüche stellen diese abgehalfterten Dinger jetzt auch noch. Na, dann will ich mal sehen, ob ich der Dame genehm bin.» Zu Hulda gewandt sagte sie: «Und Sie kommen nach, sobald Sie sich umgezogen haben.» Es gab keine Anzeichen in ihrer Stimme, dass Widerspruch angezeigt oder auch nur möglich wäre.

«Ihr Wunsch ist mir Befehl», sagte Hulda und unterdrückte ein Glucksen.

Fräulein Klopfer starrte sie erneut voller Empörung an. Dann rauschte sie aus dem Raum.

«Die Störung tut mir wirklich leid», sagte der junge Arzt zu Hulda, sobald sie allein waren. «Die anderen Hebammen ziehen sich, soweit ich weiß, normalerweise nicht hier um. Sie erscheinen bereits in Uniform in der Klinik.» Er senkte die Stimme. «Ich möchte wetten, sie schlafen auch darin, jedenfalls Fräulein Klopfer und Fräulein Deitmer, die jetzt im Ruhestand ist. Ja, wahrscheinlich tragen sie sogar nie etwas anderes, sonst müssten sie beim Umziehen ja nackt sein, und das ist nicht vorstellbar.» In gespielter Verzweiflung schlug er die Hände über den Kopf.

Das Funkeln in seinen Augen gefiel Hulda gegen ihren Willen. Sie ließ ihren Kragen los, denn auf einmal schien es ihr nicht allzu gewagt, dass ein Kollege den Ansatz ihres Unterhemds erspähen könnte. Stattdessen streckte sie ihm die Hand hin.

«Ich bin Hulda Gold, die neue Hebamme.»

«Und ich heiße Johann Wenckow», stellte er sich vor. «Sie sind also der Ersatz für Fräulein Deitmer.» Er betrachtete sie, wie Hulda meinte, durchaus anerkennend. «Na, das nenne ich eine Verbesserung!»

«Das können Sie wohl kaum auf den ersten Blick beurteilen», sagte Hulda und grinste.

«Nun, Sie haben mir genug … Einblick gegeben, dass ich das auf einer, wie ich zugeben muss, oberflächlichen Ebene sehr wohl beurteilen kann», erwiderte er mit hochgezogenen Brauen. Doch bevor sie anfangen konnte, sich über seine Frechheit zu ärgern, wurde er ernst. «Wir können fachkundige Verstärkung wirklich brauchen», sagte er, «obwohl mich als Assistenzarzt natürlich niemand fragt. Aber in den vergangenen Wochen ging es etwas hektisch zu. Also: Willkommen bei uns, Fräulein Gold.» Er lächelte. «Sie sind doch ein Fräulein? Hoffe ich?»

Hulda antwortete nicht, sondern lachte nur. «Schluss mit dem Süßholz!», sagte sie. «Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden? Ich muss diesen Panzer anlegen.» Sie deutete auf das Häuflein gestärkter Baumwolle auf dem Stuhl.

Er hob winkend die Hand. «Natürlich, den Drachen lässt man besser nicht warten. Auf bald … Hulda.» Dann eilte er aus dem Hebammenzimmer, und die Tür schlug zu.

Hulda hörte, wie er draußen auf dem Gang vor sich hin pfiff, und lauschte, bis sich die kleine fröhliche Melodie verlor. Dann erst knöpfte sie ihr Kleid gänzlich auf, ließ es zu Boden fallen und griff nach der steifen Uniform. Es wurde Zeit, sich an die Arbeit zu machen.

2.

Freitag, 18. Juli 1924

Langsam schmerzte Hulda der Arm. Seit zwei Stunden spazierte sie mit der jungen Frau, bei der an diesem Morgen die Wehen eingesetzt hatten, untergehakt über das Klinikgelände. Rosa war keine achtzehn Jahre alt und hatte sich ein Kind andrehen lassen von einem Hallodri, dessen Namen sie trotz seiner treulosen Flucht vor sechs Monaten nicht preisgeben wollte. Die Stadt wimmelte nur so vor solchen Flegeln, die unerfahrenen jungen Mädchen schöne Augen machten, sie ausnutzten und dann fallenließen, sobald sich eine Unannehmlichkeit am Horizont zeigte. Aber vor der Sehnsucht nach Liebe oder wenigstens nach Bewunderung war eben niemand gefeit. Und wenn Hulda ehrlich war, hätte es auch für sie in ihren wilderen Zeiten ein-, zweimal böse ausgehen können. Nur das Glück hatte dafür gesorgt, dass sie nicht das Schicksal der vielen unehelichen Mütter in der Stadt teilte, sondern nun einen respektablen Posten an einer großen Klinik innehatte und ihre Unabhängigkeit genoss.

Rosa selbst war eine Waise. Ihr Vormund aus einer Fürsorgeanstalt hatte sie in das Krankenhaus an der Spree gebracht, wo das Mädchen in einem der Hausschwangerenzimmer dritter Klasse aufgenommen worden war. Nicht, weil ihre Schwangerschaft etwa beschwerlich verlaufen war, sondern einfach deswegen, weil es Grund zur Annahme gab, dass sie sich oder dem Kind etwas antun könnte, wenn man sie weiterhin allein in dem zugigen, verdreckten Dachzimmer einer Mietskaserne hausen ließ. Sie war, mit Ausnahme des runden Bauches, abgemagert und verzweifelt, und Hulda, die sie erst vor einigen Tagen kennengelernt hatte, verspürte sofort den Drang, sie zu beschützen.

Nun stand die Geburt endlich bevor, und Rosas Fingernägel krallten sich immer wieder äußerst schmerzhaft in Huldas rechten Arm, während sie gemeinsam wie ein betrunkenes Pärchen durch die Blumenrabatte wankten.

«Frollein», schluchzte das Mädchen ein ums andere Mal, «ick kann dit nich!»

Hulda hatte noch keine einzige Geburt erlebt, in der die Frauen diesen Satz nicht mindestens einmal sagten. Das Gefühl der Überwältigung angesichts der stärker werdenden Wehen überfiel sie alle, Reiche, Arme, Ängstliche und Mutige. Eine Geburt verlangte von einer Frau eine beinahe unmenschliche Überwindung, sich dem Schmerz zu stellen, der doch merkwürdigerweise als natürlich, ja gottgewollt galt. Es war das Schicksal der Frauen, das diese nicht nur einmal, nein, meistens mehrere Male in ihrem Leben ereilte und das nach Meinung der Mediziner demütig angenommen werden sollte.

Dumm nur, dachte Hulda, während sich Rosas schmale Gestalt an ihrem Arm in der Agonie einer neuen Wehe krümmte, dass diese Mediziner alle Männer waren.

Als Rosas Wehe verebbte, strich sie dem Mädchen die verklebten Haarsträhnen aus dem Gesicht.

«Wird schon, Kleine», sagte sie, «jedenfalls sind Sie nicht allein.»

«Wie lange dauert dit bloß?», fragte Rosa mit zitternder Unterlippe. «Is es bald vorbei?»

Hulda war eine Sekunde in Versuchung zu lügen. Doch dann sah sie der jungen Frau in die Augen und konnte es nicht.

«Niemand kann Ihnen sagen, wie lange genau», sagte sie, «aber ein paar Stündchen könnten es schon noch sein. Vorhin war bei Ihnen alles noch fest verschlossen.» Sie sah die Panik, die in Rosas Blick trat, und fuhr schnell fort: «Aber wenn es Sie beruhigt, können wir wieder hineingehen, und ich sehe nach, wie viel sich inzwischen getan hat. Manchmal geht es dann doch schneller als erhofft.»

Rosa nickte bleich, und sie trotteten zurück zum Haus. Wegen des Schneckentempos, mit dem sie sich auf den Gängen fortbewegten, wurden sie immer wieder von geschäftigen Ärzten im weißen Kittel, Pflegerinnen, Patientinnen und ihren Besuchern überholt. Im Hauptgebäude herrschte stets reges Treiben, hier wurden die Notfälle eingeliefert, hier saßen im Wartebereich elegante Damen im Seidenkleid neben abgerissenen, grell angemalten Huren, allesamt vereint in der Angst, sich dort unten etwas Ernstes eingefangen zu haben oder an einem Krebsgeschwür im Unterleib zu sterben.

Nichts machte die Menschen so gleich wie Krankheiten, dachte Hulda, obwohl sie es besser wusste. Selbst das Siechtum, ja das Sterben fand in Berlin in erster, zweiter oder dritter Klasse statt. Glücklicherweise erlebten die Fürsorgestellen aber gerade einen kleinen Aufschwung, seit sich die Stadt aus dem tiefen Tal der Inflation herausgearbeitet hatte, und immer öfter konnten sie dank der staatlichen Gelder Frauen behandeln, die sie noch vor wenigen Jahren hätten abweisen müssen.

Als sie den Aufenthaltsraum durchquerten, stießen Hulda und ihr Schützling auf zwei Hebammenschülerinnen, eine mit rötlichen Haaren, die andere dunkel, die auf dem Sofa saßen und plauderten. Als sie Hulda und Rosa herankommen sahen, sprangen sie auf und grüßten höflich, denn Hulda war ihre Vorgesetzte. Dennoch sah Hulda im Gesicht der Rothaarigen einen mürrischen Zug, als sei sie mit etwas nicht einverstanden, traue sich aber nicht, es zu sagen.

«Fräulein Meck, richtig?», sagte Hulda und tätschelte gleichzeitig die Hand von Rosa, die schon wieder laut ächzte und sich den Bauch hielt, «wollten Sie etwas fragen?»

«Mit Verlaub, Fräulein Gold», sagte die junge Frau, «wir haben nur gedacht – es ist nicht üblich, dass wir mit den Patientinnen draußen herumlaufen.»

«Ja», sagte die Dunkelhaarige und sah ihre Freundin unsicher von der Seite an, «Fräulein Deitmer hätte das nicht geduldet. Und Fräulein Klopfer …» Sie unterbrach sich, doch ihre Miene spiegelte sehr genau die Furcht davor wider, was wohl die leitende Hebamme zu einem solchen Verhalten sagen würde.

Hulda runzelte die Stirn. «Ich verstehe nicht ganz, was ist denn daran nicht richtig?»

Das rothaarige Fräulein Meck wand sich hin und her. Rosa sank inzwischen auf das Sofa und schloss die Augen, sie schien am Ende ihrer Kräfte. Endlich flüsterte die Schülerin: «Nun, Sie wissen doch, eine Geburt sollte im Liegen stattfinden. Auf dem Rücken im Gebärbett, so ist es für die weibliche Anatomie am besten.»

«Sagt Doktor Breitenstein», fügte die Dunkelhaarige altklug hinzu.

«Aha», sagte Hulda, «nun, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Sanfte Bewegung, solange es möglich ist, schadet nicht, sondern bringt die Geburt voran. Und in der Austreibungsphase gibt es günstigere Positionen als die Rückenlage, denn Sie sollten die Schwerkraft nicht unterschätzen und sie sich zunutze machen.»

Ein kläglicher Schrei drang vom Sofa her an ihre Ohren, und mit zwei Schritten war sie bei Rosa. Aus schreckgeweiteten Augen blickte das Mädchen an sich herunter und betrachtete ungläubig den dunklen Fleck, der sich langsam unter ihr auf dem Sofabezug ausbreitete.

«Dit is mir aber peinlich», flüsterte sie, «ick gloob, ick hab mir eingepischert.»

«Nein», sagte Hulda und unterdrückte ein Lächeln, von dem sie wusste, dass es nicht angebracht wäre, «das war der Blasensprung. Sehr gut, Rosa, jetzt geht es wirklich schnell voran. Ihr Kind bahnt sich seinen Weg, und wir müssen Sie in den Kreißsaal schaffen.»

«Das ist auch überfällig», hörte sie die vorlaute Hebammenschülerin in ihrem Rücken flüstern.

Sie drehte sich zu den beiden jungen Frauen um, die angesichts der nassen Bescherung auf dem Sofa mit mürrischen Mienen vor ihr standen.

«Meine Damen», sagte Hulda und legte eine Strenge in ihre Stimme, die ihr selbst neu war, «schließen Sie Ihre Münder und helfen Sie mir. Es wird Zeit, dass Sie lernen, dass unter der Geburt jederzeit mit allem zu rechnen ist. Fräulein Meck, flink, fort mit Ihnen! Sie holen eine fahrbare Liege aus dem Kreißsaal. Und Sie, Fräulein …»

«Degenhardt», sagte die Dunkelhaarige, die sich offenbar angesichts des neuen Tons der älteren Hebamme zusammenriss und in Erwartung ihrer Befehle strammstand.

«Fräulein Degenhardt, Sie verständigen den diensthabenden Arzt und die Praktikanten», sagte Hulda. «Und dann stellen Sie warmes Wasser und Handtücher im Saal bereit.»

Die beiden jungen Frau eilten hinaus, während Hulda sich wieder zu Rosa umdrehte, die zusammengekrümmt auf dem Sofa hing wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Sie tat ihr schrecklich leid, doch gleichzeitig wusste sie, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis das Mädchen von ihren Schmerzen erlöst würde. Zumindest von denen, die sie physisch quälten, denn die Sorgen um die Zukunft, allein mit einem Wurm und ohne Auskommen, würden auf lange Sicht ihr Leben bestimmen und ins Unermessliche wachsen. Doch jetzt war nicht die Zeit, darüber nachzudenken.

Sie massierte Rosa den Rücken, half ihr, die nächsten drei Wehen zu veratmen, und wartete ungeduldig auf die Liege. Endlich hörte sie im Flur das Rollen der Metallräder und ging zur Tür, um Fräulein Meck zu öffnen. Gemeinsam schoben sie die Liege zu Rosa.

«Sie fassen die Patientin unter den Achseln», ordnete Hulda an, «und dann auf drei heben wir sie hoch.» Sie zählte, und es gelang ihnen mühelos, die schmale Rosa auf die Liegefläche zu hieven. Zum Glück hatte sie gerade keine Wehe, sodass sie nur ein wenig das Gesicht verzog, sich dann erleichtert ausstreckte und die Augen schloss.

«Ich schiebe Rosa in den Kreißsaal», sagte Hulda.

«Und ich?», fragte Fräulein Meck begierig, die nun ihre Chance witterte, etwas Aufregendes mitzuerleben.

«Sie holen Lappen und Eimer und beseitigen das da.» Hulda deutete auf das Sofa. Fräulein Meck starrte sie an, gehorchte dann jedoch wortlos. Hulda verspürte den Stich eines schlechten Gewissens, weil ihr der ungläubige Gesichtsausdruck der Schülerin solchen diebischen Spaß bereitete. Doch sie erinnerte sich an die Worte ihrer eigenen Ausbilderin, als Hulda wieder einmal die Bodenbretter in einem Geburtszimmer schrubben musste: «Hebamme ist ein dienender Beruf», hatte sie gesagt, «wir sorgen dafür, dass die Frauen sich um nichts anderes Gedanken machen müssen, als darüber, wie sie das Kind herausbekommen.» Und wenn Hulda dann doch mal gewagt hatte, leise zu murren, hatte sie ihr die Wange getätschelt und erklärt: «Sie sind ein stolzes Persönchen, meine Liebe, und genau das ist hier fehl am Platz. Sie sind talentiert, die Frauen fressen Ihnen aus der Hand, die Kinder schmelzen in Ihren Fingern dahin. Aber Demut müssen Sie noch lernen, sonst werden Sie keine gute Hebamme. Und das dulde ich nicht, hören Sie?»

Als Hulda jetzt an das gerötete Gesicht von Fräulein Meck dachte, den empörten Glanz in ihren Augen, wusste sie, dass auch diese junge Schülerin dringend jemanden brauchte, der ihr den Weg zeigte. Jemand, der sie inspirierte, aber auch zurechtstutzte. Doch mit einem Mal kroch Zweifel in ihr hoch. War sie, Hulda Gold, die Richtige für diese Aufgabe? Sie, die selbst so oft unsicher war, ob das, was sie tat, gut genug war? Sie, die selbst noch immer viel zu oft an ihrem Stolz herumknabberte wie an einer steinharten Brotrinde? Plötzlich fühlte sie sich mutlos. Doch sie durfte diesem Gefühl nicht das Feld überlassen, zumal Rosa auf der Liege schon wieder so tief Luft holte, als bereite sie sich auf einen Sprung in einen tiefen Ozean vor, und dann langgezogen jammerte.

Ohne noch einen Gedanken an Fräulein Meck zu verschwenden, ergriff Hulda den Schiebegriff an der Liege und rollte die Gebärende durch die geöffnete Tür. Sie wandte sich nach rechts, lief eilig durch den kurzen Gang, der den mittleren Pavillon mit dem Gebäude verband, in dem sich der Kreißsaal befand, und kam schließlich vor der schweren Doppeltür an. Hastig stieß sie sie auf und schob Rosa neben eines der breiten Betten, auf denen die Geburten stattfanden. Alle anderen Plätze waren leer, sodass Hulda darauf verzichtete, die Vorhänge um das Bett herumzuziehen. Zwei Pflegerinnen legten gerade die Geburtsinstrumente zurecht und horchten auf.

«Es kommt», jammerte Rosa und kniff fest die Augen zusammen, «da is so ’n schlimmer Druck. Ick muss pressen!»

«Noch nicht, mein Mädchen», sagte Hulda. «Lassen Sie mich erst nachsehen, wie weit Sie sind.» Sie rief eine der Pflegerinnen herbei. «Helfen Sie mal», sagte sie, und die Frau in gestärkter Schürze und Häubchen kam herüber und half Hulda, Rosa auf das Bett zu bugsieren.

Schnell wusch sich Hulda die Hände, dann schob sie den Rock der Gebärenden hoch und streifte ihr die durchnässte Unterhose von den Beinen. Sie tastete vorsichtig und fand den Grund für Rosas Pressdrang bestätigt. Der Muttermund war komplett geöffnet, und das Köpfchen des Kindes lag bereits unmittelbar vor dem Ausgang. Hulda konnte schon die weichen, feuchten Haare fühlen und die Wärme der zarten Kopfhaut. Innerlich jubilierte sie. Diese Geburt verlief wie im Bilderbuch, es würde keine großen Komplikationen mehr geben, hoffte sie.

«Was haben wir denn hier?», hörte sie plötzlich eine tiefe Stimme und vermutete, dass Egon Breitenstein, der Oberarzt, der heute Bereitschaft hatte, hinter ihr hereingekommen war. Sie drehte sich um und sah, wie er mit einem kleinen Gefolge durch den Saal kam und vor der bemitleidenswerten Rosa stehen blieb. Aus den Augenwinkeln erkannte sie in der Menge der Assistenzärzte das sommersprossige Gesicht von Johann Wenckow, doch sie zwang sich, sich nicht ablenken zu lassen, und richtete den Blick wieder auf ihre Patientin.

«Rosa Müller, siebzehn Jahre», sagte sie. «Hausschwangere seit Mai, erste Geburt, keine Komplikationen. Ihr Blasensprung ist bereits erfolgt, die Austreibungsphase steht bevor.»

Doktor Breitenstein trat noch näher, er betrachtete einen Moment lang die stöhnende junge Frau, das zerknitterte Kleid, ihre bebenden nackten Knie, und seine Stirn bewölkte sich. Er war ein imposanter, etwas massiger Mann, mit dichten Brauen und buschigen weißen Koteletten. Hulda spürte förmlich, wie ein Gewitter aufzog. Sie erinnerte sich an die warnenden Worte von Irene Klopfer und fragte sich, was gleich auf sie herabprasseln würde.

«Was soll diese Schlamperei?», fragte er laut, «weshalb ist die Patientin nicht umgekleidet und vorbereitet?»

Hulda ahnte, dass eine Beschwichtigung wenig Zweck hatte, dennoch versuchte sie es.

«Ich bin mit Rosa ein wenig im Garten auf und ab gegangen. Meiner Erfahrung nach hilft Bewegung dabei, die Schmerzen besser verarbeiten zu können.»

Ein leises Raunen pflanzte sich durch das Grüppchen hinter Breitenstein. Der Oberarzt starrte Hulda an, als sehe er sie jetzt erst. «Seit wann sind Sie hier bei uns im Hause tätig?», fragte er.

«Seit Montag», sagte Hulda. «Heute ist meine erste Schicht als diensthabende Hebamme.»

«Dann sollten Sie das Wort Erfahrung wohl nicht so leichtfertig verwenden», sagte er, offenbar wütend. «Sie müssen erst lernen, wie das hier bei uns üblich ist, obwohl ich annahm, dass Fräulein Klopfer Ihnen das begreiflich gemacht hätte.»

Er wandte sich an eine kleine, graugesichtige Hebammenschülerin aus der hinteren Reihe.

«Vortreten», sagte er.

Die Frau machte einen zögernden Schritt. «Ja?»

«Welche Maßnahmen führen die Hebammen durch, sobald sich eine erste Wehentätigkeit bei einer Frau zeigt?»

«Pulsmessen, Waschen, Rasieren, Umkleiden», stotterte die Schülerin, doch Hulda war sicher, dass sie dieses Sprüchlein schon viele Male hatte aufsagen müssen.

«Richtig», sagte Breitenstein und sah beinahe herausfordernd zu Hulda. «Fräulein Gold – so heißen Sie doch? – Sie sollten sich schämen, dass eine Hebammenschülerin mehr weiß als Sie.»

Hulda starrte ihn an. Vor Überraschung über die Rüge vergaß sie glatt, sich eine scharfe Erwiderung zu überlegen. Wieder ging ein Raunen zwischen den angespannten Gesichtern des Gefolges hin und her, und sogar Rosa schien in der momentanen Wehenpause gebannt zuzuhören.

«Ich übernehme ab hier.» Breitenstein wollte sie mit einer Handbewegung fortscheuchen, doch Hulda blieb standhaft stehen.

«Treten Sie weg», sagte er, und sie hatte das Gefühl, dass er die Zähne zusammenbiss.

Bei Rosa kündigte sich die nächste Schmerzwelle an, und sie jammerte leise: «Nicht weggehen, Frollein. Ick hab Angst!»

«Ich rühre mich nicht vom Fleck», sagte Hulda, obwohl sie ahnte, dass sie noch keinen Schimmer von dem Ausmaß hatte, das Breitensteins Wut annehmen konnte. Sie hielt die schmale Hand der Gebärenden fest. «Rosa kennt mich, ich habe sie bis hierher begleitet, und ich möchte an ihrer Seite bleiben. Ich verspreche, dass ich mich heraushalte, selbstverständlich leiten Sie die Geburt ab hier. Aber ich gehe nicht weg. Sie wissen doch sicher, welche Rolle die seelische Verfassung einer Frau unter der Geburt spielt, wie günstig es sich auswirkt, wenn sie den Beteiligten Vertrauen schenkt?»

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können.

An Breitensteins Schläfe pochte eine Ader. Doch gerade, als Hulda dachte, er würde losbrüllen, gab er plötzlich nach.

«Von mir aus», sagte er unwirsch. «Aber stehen Sie mir nicht im Weg.»

Hulda schluckte. Immerhin, dachte sie, das konnte sie als Teilerfolg verbuchen. Stumm drückte sie Rosas Hand, trat ans Fußende des Bettes und lächelte dem Mädchen aufmunternd zu.

Erneut hatte sich eine Welle aus Gemurmel erhoben, offenbar konnte niemand glauben, dass der cholerische Oberarzt gegenüber der impertinenten Hebamme nicht explodiert war. Doch mit einer knappen Handbewegung schnitt Breitenstein den Lärm ab, und dann war das Einzige, was noch im Kreißsaal zu hören war, Rosas Stöhnen.

Breitenstein schob Kleid und Hemd des Mädchens höher, sodass jeder der Anwesenden einen freien Blick auf das Geschehen hatte. Hulda fühlte Unbehagen. Rosa wirkte so klein, ausgeliefert und allein auf dem riesigen Bett, und die vielen Blicke, die auf ihre intimsten Körperstellen gerichtet waren, als sei sie eine Puppe und kein Mensch, schienen Hulda selbst zu treffen. Doch sie sagte sich, dass dies hier nun einmal ein Lehrkrankenhaus war und dass die Praktikanten und angehenden Ärzte nur durch Zuschauen gute Mediziner werden konnten. So biss sie die Zähne zusammen und hörte mit halbem Ohr zu, wie Breitenstein von vollständiger Dilatation dozierte.

Rosa begann, nun endlich wie befreit, bei jeder Wehe mitzuschieben und zu pressen, und bei der vierten Presswehe erschien das Köpfchen zwischen ihren Beinen, eine weitere Wehe später folgte der magere, mit einer weißlichen Schicht beschmierte Körper des Babys.

Mit geübten Händen hielt Breitenstein das Kind, betrachtete es einen Moment und nickte befriedigt, als sich dessen Hautfarbe innerhalb von Sekunden von leicht bläulich zu rosig wandelte und es einen herzhaften Schrei ausstieß. Er nickte Hulda zu, die rasch noch einmal ihre Hände mit Parmetol desinfizierte, dann neben ihn trat und das Baby in Empfang nahm. Dann bedeutete er einem der Praktikanten, einem langen, nervösen Kerl mit randloser Brille, er solle die Nabelschnur abklemmen und durchschneiden, was dieser mit leicht zitternden Händen schließlich bewerkstelligte.

Hulda hielt das weinende Baby so hoch, dass Rosa, die erschöpft auf ein Kissen zurückgesunken war, es sehen konnte.

«Ein Junge», sagte sie, und auf Rosas verängstigtem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Sie streckte die Arme aus, eine Geste, die so instinktiv war, dass Hulda sie schon bei unzähligen Frauen gesehen hatte, selbst bei jenen, die vor der Geburt beteuert hatten, mit dem Balg nichts zu tun haben zu wollen. Vorsichtig ging sie um das Bett herum und legte das nackte Kind in Rosas Arme. Eine Hebammenschülerin trat hinzu und legte eine Decke über Mutter und Kind.

Hulda hielt den Atem an. Dieser Moment war kostbar und sehr emotional, denn in diesen wenigen Minuten entschied sich in Fällen wie dem von Rosa, ob zwischen Mutter und Kind eine Bindung entstehen würde. Es erschien Hulda fast ungehörig zuzusehen. Und noch merkwürdiger als sonst kam es ihr heute vor, der ersten Begegnung zwischen Rosa und ihrem kleinen Jungen inmitten einer Schar Fremder beizuwohnen, deren weiße Kittel raschelten und die sich nun murmelnd über den Verlauf der Geburt austauschten. Doch wieder schluckte Hulda ihr Unbehagen herunter und entschloss sich, an diesem Ort ihre Wünsche nach Privatsphäre für die Frauen besser zu begraben. Dafür gebaren die Schwangeren in der Klinik in größerer Sicherheit, mit den hilfreichen Händen von Experten, und der Preis war eben der Verzicht auf Ruhe und Intimität.

Hulda dachte an die vielen Kinder, die tot zur Welt kamen, in den schmuddligen, düsteren Hinterhofzimmern, in denen sie bisher als Hebamme gewirkt hatte, und sie fragte sich, ob einige davon hier in der Artilleriestraße hätten gerettet werden können.

«Er ist so niedlich», sagte Rosa in ihre Gedanken hinein, und Hulda trat näher an das Kopfende des Bettes und legte dem Mädchen einen Moment ihre Hand an die Wange.

Breitenstein war inzwischen damit beschäftigt, Rosa zu untersuchen und auf die Nachgeburt zu warten, doch die junge Mutter schien gar nichts davon wahrzunehmen. Auch die vielen Augen, die sie taxierten, waren ihr offensichtlich nicht bewusst. Eine dicke Träne kullerte über ihre Wange, als sie das Köpfchen ihres Kindes küsste und streichelte, und Hulda wusste, dass Rosa ihren Sohn behalten würde. Nun musste man dafür sorgen, dass sie die nötige Unterstützung erhielt.

Plötzlich kniff Rosa noch einmal überrascht und schmerzverzerrt die Augen zusammen, als die Nachgeburt in einer einzigen letzten, aber heftigen Wehe ausgestoßen wurde.

«Geschafft», rief Breitenstein, und die Zuschauer applaudierten dem Oberarzt. Niemand nahm mehr Notiz von Rosa.

Hulda beugte sich über die junge Frau und flüsterte ihr ins Ohr: «Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das bravourös gemeistert, Liebes.»

Dann nahm einer der Assistenzärzte der widerstrebenden Mutter das Kind aus den Armen und trug es zu einem der kleinen Untersuchungstische. Alle Anwesenden folgten ihm, als er unter Breitensteins strenger Aufsicht den Herzschlag des Babys abhörte und die Reflexe prüfte.

Hulda wäre gern diejenige gewesen, die das Kind untersuchte, es gab ihr einen Stich, dass ihre Expertise niemanden zu interessieren schien. Beinahe hatte sie das Gefühl, das Neugeborene zu verraten, indem sie es den vielen Männern in Weiß überließ. Es musste schon beängstigend genug sein, nackt und allein von einer warmen, vertrauten Höhle in das grelle Lampenlicht eines riesigen Raumes katapultiert zu werden, und Hulda bildete sich ein, dass sie es dem Kleinen mit ihren warmen Händen und geflüsterten Worten leichter hätte machen können. Sein klägliches Weinen zerriss ihr das Herz, doch sie biss die Zähne zusammen und wartete, bis die Untersuchung beendet war.

«Meine Herrschaften, das war’s», sagte Breitenstein endlich, und die Zuschauer zerstreuten sich. Johann Wenckow zwinkerte Hulda beim Hinausgehen zu, doch sie beachtete ihn nicht weiter, sondern ging zu Breitenstein, der gerade einer Kinderpflegerin Anweisungen gab, das Baby zu baden und zu wickeln.

«Ah, Fräulein Gold», sagte er, als habe er ihre Anwesenheit zwischendurch vergessen. «Sie können die Patientin säubern und ihr ein frisches Hemd anziehen.» Für einen Moment betrachtete er sie mit zusammengezogenen Brauen. «Sie haben vorhin eigenmächtig gehandelt, das sollten Sie nicht noch einmal wagen.» Seine Stimme war ruhig, doch darin klang ein stählerner Unterton.

«Aber die Geburt verlief vorbildlich», sagte Hulda. Sie wusste, dass es töricht war, ihm Widerworte zu geben, doch sie konnte sich nicht zurückhalten. «Die Bewegung im Garten hat die Wehen der Patientin hervorragend vorangetrieben und ihr die Angst genommen.»

«Glück», sagte Breitenstein verächtlich. «Jede Geburt hat einen unberechenbaren Verlauf. Genauso gut hätte es zu Komplikationen kommen können, und die erfordern nun einmal medizinische Fachleute. Sie haben hier nicht die Verantwortung für die Frauen, die wir in der Klinik entbinden, das sollten Sie schleunigst verstehen. Ich als Oberarzt trage diese Last. Und mit der Last kommt auch die Entscheidungsgewalt, verstanden?»

Hulda nickte mit gesenktem Kopf. Ihre Hände zitterten vor Wut, doch sie riss sich unter Aufbietung aller Kräfte zusammen. Wenn sie jetzt nicht ruhig blieb, wenn sie ihn weiter reizte, wären ihre Tage an der Klinik wahrscheinlich gezählt. Breitenstein war kein Mann, der lange fackelte, wenn es um seine Ehre ging, das spürte sie.

Die Miene des Oberarztes wurde milder, als sei er beruhigt, dass er die widerspenstige Neue nun gefügig gemacht hatte.

«Sie werden sich schon noch eingewöhnen», sagte er. «Vor allem sollten Sie niemals vergessen, dass das Wohl der Mütter und Kinder für mich absolute Priorität hat. Ich dulde keine Verluste, hören Sie? Keinen einzigen!»

Die letzten Worte stieß er mit solcher Heftigkeit hervor, dass Hulda aufhorchte. Der Mann war ihr unsympathisch, doch auf einmal hatte sie das Gefühl, dass seine Härte, seine Schroffheit ihr gegenüber daher rührte, dass er von einem inneren Zwang getrieben wurde, keinen Fehler zu machen, kein Leben zu riskieren. Das machte ihn menschlich. Aber war das realistisch? Es gab wohl keinen Klinikalltag ohne Rückschläge, und leider auch nicht ohne Todesfälle. Was tat ein Doktor Breitenstein also, wenn ihm die Natur einen Strich durch seinen Ehrgeiz machte, Gott zu spielen?

Sie wagte nicht, die Frage zu stellen.

Breitenstein nickte ihr knapp zu und rauschte dann, ohne noch einmal nach Rosa zu sehen, hinaus. Es schien Hulda, als sei seine Mission, das Kind gesund zu entbinden, nun erfüllt, alles andere interessierte ihn nicht mehr.

Seufzend trat sie zu Rosa, die auf dem Gebärbett lag und mit großen Augen jede Bewegung der Kinderschwester verfolgte. Nur ein paar Schritte entfernt wurde ihr Baby gewaschen, und Hulda konnte die Sehnsucht in Rosas Augen erkennen. Es war ein uraltes Gefühl, das sie dennoch immer wieder anrührte.

«Kommen Sie», sagte sie betont munter und griff die junge Frau fest an der Schulter, «jetzt machen wir Sie hübsch und frisch. Und danach bringe ich Ihnen Ihr Kind.»

«Versprochen?»

Hulda nickte so überzeugend, wie sie konnte. Heimlich fragte sie sich, welche weiteren Gesetze des Klinikalltags sie mit diesem Versprechen brach, doch es war ihr egal. Wenn sie schon unter der Geburt keine Funktion im Kreißsaal erfüllte, dann würde sie wenigstens jetzt dafür sorgen, dass die Geschichte zwischen Rosa und ihrem Sohn einen guten Anfang nahm.

3.

Samstag, 19. Juli 1924

«Was suchen Sie da eigentlich so eifrig?»

Hulda ließ die Zeitung sinken und blickte schuldbewusst in das Gesicht von Bert. Sie wusste, dass er es nicht gern sah, wenn man seine Zeitungen am Kiosk durchblätterte, ohne sie zu kaufen. Aber wenn sie doch nur einen kleinen Blick hineinwerfen wollte? Dafür sollte sie gleich zehn Pfennige hinlegen?

«Sie machen mich noch bankrott, Fräulein Hulda», sagte er und schüttelte mit dem Blick eines betrübten Seelöwen den Kopf, sodass Hulda lachen musste. Augenrollend kramte sie ihr Portemonnaie hervor und fischte ein kupfernes Geldstück mit den geprägten Ähren auf der Rückseite heraus.