9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Hebamme von Berlin

- Sprache: Deutsch

Sehnsüchtig erwartet: Band 6 der Nr.-1-Bestsellerreihe um die Berliner Hebamme mit Herz und Spürnase. Berlin, 1929: Hulda Gold arbeitet als Hebamme in einer Mütterberatungsstelle in Schöneberg. Für ihre Schützlinge tut sie alles. Aber sie muss auch für sich und ihre kleine Tochter Meta kämpfen, denn das Leben als alleinerziehende Mutter ist selbst in ihrem Heimatkiez alles andere als leicht. Als sie eine junge Schauspielerin am berühmten Theater am Nollendorfplatz betreut, lernt sie eine neue Facette ihres Viertels kennen: die faszinierende Welt der Künstlerinnen und Bühnenstars, in der nichts ist, wie es scheint. Doch mit der beginnenden Weltwirtschaftskrise kämpft auch das Theater ums nackte Überleben. Zur gleichen Zeit kommt es zu einer seltsamen Einbruchsserie in Schöneberg. Hulda ist alarmiert, denn mehrere ihrer Freunde sind von der Gefahr direkt betroffen. Sie beginnt, Nachforschungen anzustellen, und muss all ihren Mut und ihren unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn unter Beweis stellen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für Meta.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

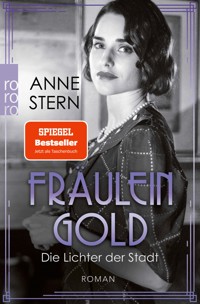

Anne Stern

Fräulein Gold: Die Lichter der Stadt

Roman

Über dieses Buch

Tanz auf dem Vulkan

Berlin, 1929: Hulda Gold arbeitet als Hebamme in einer Mütterberatungsstelle in Schöneberg. Für ihre Schützlinge tut sie alles. Aber sie muss auch für sich und ihre kleine Tochter Meta kämpfen, denn das Leben als alleinerziehende, ledige Mutter ist selbst in ihrem Heimatkiez alles andere als leicht. Als sie eine junge Schauspielerin am berühmten Theater am Nollendorfplatz betreut, lernt sie eine neue Facette ihres Viertels kennen: die faszinierende Welt der Künstlerinnen und Bühnenstars, in der nichts ist, wie es scheint. Doch mit der beginnenden Weltwirtschaftskrise kämpft auch das Theater ums nackte Überleben. Als es zu einer seltsamen Einbruchsserie im Viertel kommt, ist Hulda alarmiert, denn nicht nur einer ihrer Freunde ist von der Gefahr direkt betroffen. Sie beginnt, Nachforschungen anzustellen, und muss all ihren Mut und ihren unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn unter Beweis stellen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für Meta.

Vita

Anne Stern wurde in Berlin geboren, wo sie auch heute mit ihrer Familie lebt. Sie ist promovierte Germanistin und Schriftstellerin. Alle Bände der historischen «Fräulein Gold»-Reihe waren Spiegel-Bestseller. Zuletzt belegte Band 5, «Die Rote Insel», Platz 1 der Paperback-Liste. Weitere Bände sind in Planung.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Covergestaltung bürosüd, München

Coverabbildung Richard Jenkins

ISBN 978-3-644-01336-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Wir wurden Ärztinnen und Juristinnen und Journalistinnen und Ministerialbeamtinnen. Wir gingen in den Lebenskampf und bewährten uns, soweit man sich, geduldet halb und halb gehasst, bewähren kann. Wo wir aber auftauchten, kurzröckig, kurzhaarig (…), fuhren die Männer der älteren Generation zusammen und fragten: ‹Was sind das für Geschöpfe?› Wir antworteten: ‹Die neue Frau.›»

Gabriele Tergit: Die Frauen-Tribüne, 1933

«Das Recht des Menschen ist’s auf dieser Erden,

da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein,

teilhaftig aller Lust der Welt zu werden,

zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein.»

Bettlerkönig Peachum in Bertolt Brecht:Die Dreigroschenoper, 1928

Prolog

Samstag, 27. August 1927

Die klapprige Leiter schwankte gefährlich, als sich Harry auf einer der oberen Sprossen auf die Zehenspitzen stellte und zur Decke des Theatersaals reckte. Nur die Notbeleuchtung brannte und tauchte den Raum mit den klobigen Bühnenaufbauten und den hohen Filmleinwänden in schummriges Licht. Einen Moment hielt er inne und bemühte sich, die Balance wiederzugewinnen, während er mit beiden Händen den schweren Vorhangstoff umklammerte, den er anbringen wollte.

Milli lachte. Sie saß unten auf dem Bühnenrand, baumelte mit den Beinen und sah zu ihm hinauf, wie er da wie ein lausiger Akrobat auf der Leiter herumzappelte.

«Es hilft nichts, dich an dem Ding festzuhalten», sagte sie. «Jedenfalls nicht, solange es nicht an der Decke hängt, sondern nur in der Luft schwebt.»

«Sehr witzig.» Harry ließ den roten Samtstoff sinken, sodass der Saum unten am Fuß der Leiter auf dem Boden schleifte. «Was glaubst du, was ich hier gerade mache?»

«Ich dachte, du wolltest den Vorhang anbringen», sagte Milli ungerührt und zog an ihrer Zigarette. Die Glut glomm rot im Halbdunkel des leeren Theatersaals auf. «Aber offenbar hast du nur vor, dir den Hals zu brechen.» Ein Rauchring schwebte durch die Luft zu Harry hinauf und verlor sich an der unbeleuchteten Decke.

«Dann hilf mir doch», sagte er und sah sie herausfordernd von seinem Aussichtspunkt an.

«Ich?»

Sie machte eine gezierte Bewegung durch das kurz geschnittene Haar. Anschließend bog sie den Kopf mit dem silbernen Stirnreif zurück und reckte das Kinn, mimte die große Diva – ziemlich überzeugend, wie er zugeben musste.

«Ich bin Schauspielerin, Harry, keine Bühnenarbeiterin. Piscator hat mich nicht engagiert, um hier Handlangerdienste zu machen.» Aber sie lächelte.

Harry fiel keine Erwiderung ein. Er konnte ihr nicht böse sein. Eigentlich war Milli schwer in Ordnung und ein guter Kamerad. Und nebenbei eine knorke Schauspielerin, die, wenn sie sich anstrengte, vielleicht einmal genauso berühmt werden würde wie die große Tilla Durieux, die im neuen Stück hier im Haus die Hauptrolle spielte. Aber an der gerade erst eröffneten Piscator-Bühne im Theater am Nollendorfplatz gab es keine große Trennung zwischen Arbeitern, Dramaturgen und Schauspielern. Sie alle dienten dem Theater, sie alle bewunderten – manche mehr, manche weniger – Erwin Piscator, den großen Intendanten, und wollten ihm und seinen Ideen folgen. Jeder leistete seinen Beitrag, so wie das in einer echten Gemeinschaft nun einmal war. Auch wenn Harry natürlich zu Ohren gekommen war, dass es trotzdem dann und wann Streit mit den anderen gab, mit den Stückeschreibern und den Dramaturgen, wenn diese nach den Proben noch zusammensaßen, ihre Zigarren rauchten, tranken und mit den Händen in der Luft herumfuchtelten. Piscator sei elitär, hatte jemand gesagt, ein bürgerlicher Piefke im proletarischen Kostüm. Und außerdem ein Traumtänzer, der keine Ahnung vom Geschäft habe. Nur von der Kunst, das ja, doch ein Theater musste schließlich auch Gewinne machen. Warum sonst hatte Piscator sich bei der Volksbühne mit dem gesamten Vorstand überworfen? Warum sonst hatte er seinen Hut nehmen müssen und hier im Theater am Nollendorfplatz einen Neuanfang versucht? Es war ein ungeheures Wagnis, in diesen Zeiten eine neue Bühne zu gründen, und nur durch eine ordentliche Finanzspritze eines Gönners war das Risiko überhaupt möglich. Doch Harry glaubte an den kleinen, schlanken Mann mit den feinen Gesichtszügen, der sich mit den Arbeitern solidarisierte und versicherte, er mache Theater für jedermann.

Mit aller Kraft zerrte Harry nun an der schweren Stoffbahn. Es wäre doch gelacht, wenn er das Ding nicht endlich an seinen Platz bringen würde, damit die Probe heute Abend mit Vorhang stattfinden konnte. Mit zusammengebissenen Zähnen reckte er sich erneut, und tatsächlich gelang es ihm diesmal, erst einen, dann zwei Haken, die an einer Schiene die Decke entlangliefen, in die Ösen des Stoffes zu schieben. Ermutigt schob er seinen Körper weiter nach vorn, streckte sich zum dritten Haken – und verlor seinen Halt.

Er wedelte mit den Armen, flog durch die Luft und landete unsanft auf den Bühnenbrettern. Es schepperte, und er fand sich, zur Hälfte vom heruntergerissenen Vorhang bedeckt, auf dem Hosenboden wieder. Die Leiter krachte einen halben Meter neben ihm auf die Dielen.

Milli war aufgesprungen, doch als sie sah, dass ihm nichts passiert war, begann sie lauthals zu lachen. Sie drückte die Zigarette am Rand der Bühne aus und musterte ihn halb spöttisch, halb mitleidig.

Harry rieb sich den Steiß und fluchte. Dann sah er in Millis fröhliches Gesicht mit dem weit aufgerissenen Mund und den blitzenden Augen und musste einfach mitlachen.

«Hast du auch eine Fluppe für mich?», fragte er und befreite sich von dem schrecklichen Vorhang.

Im Sitzen rutschte er auf seinem schmerzenden Hinterteil über die Dielen zum Bühnenrand. Milli setzte sich neben ihn, zündete erst sich, dann ihm eine Zigarette an. Ein wenig roter Lippenstift klebte noch am Mundstück, als sie sie ihm reichte.

Da saßen sie nun wie zwei Schulgören auf der Mauer und pafften einträchtig.

«Glaubst du, es wird ein Erfolg?», fragte Harry ins Dämmerlicht hinein.

«Das hier?» Milli machte eine unbestimmte Geste durch den Raum. «Auf jeden Fall! Wir werden eine Legende sein.»

Die Bestuhlung im Parkett war schon fertig, die Billetts für diese Plätze würden teuer verkauft werden. Oben auf den Rängen dagegen wollte Piscator die Karten zu Spottpreisen verscheuern, er wollte sein Theater nicht nur mit erlauchten Gästen des Bürgertums, sondern auch mit Arbeitern füllen. Ein proletarisches Haus sollte es werden. Und trotzdem würde er nicht an den modernsten Mitteln, den teuersten Kostümen, den größten Talenten der Stadt sparen, so hatte er es bei seiner Ansprache vor ein paar Tagen verkündet, als die Proben begonnen hatten. «Wir werden Theatergeschichte schreiben», hatte er beteuert, ganz ähnlich wie Milli eben. Und Harry, der kein Künstler, sondern nur ein einfacher Arbeiterjunge war, hatte sich bei dem Wir mitgemeint gefühlt und war stolz gewesen. Von klein auf hatte er Theaterluft geschnuppert, hatte seinen Vater, einen Maschinenbauer, stets begleitet und wollte in dessen Fußstapfen treten. Denn der Duft nach weißer Schminke, nach süßlichem Kunstblut und staubigen Polstersesseln war ihm vertrauter als alles andere. Es war eine Welt der Maskerade und Tünche im Gesicht der Schauspieler, doch dahinter, das wusste Harry, zeigte sich die Wahrheit. Es war eine andere Wahrheit als die, die in den Zeitungen stand, aber deshalb doch kein bisschen weniger wahrhaftig und groß.

«Ich werde jedenfalls alles geben», sagte Milli und blies weitere Rauchringe zur Decke.

Harry glaubte ihr aufs Wort. Ihr Profil mit der klassischen Nase und dem energischen Kinn war das eines zukünftigen Stars, fand er. Am liebsten hätte er einmal ihre Hand genommen und ihr einen Kuss aufgedrückt, doch er wagte es nicht. So sah er sie nur von der Seite an, bewunderte die langen Wimpern und die weiche Linie ihrer Wangenknochen im Halblicht. Und er nahm sich vor, keine einzige Vorstellung zu verpassen, in der sie mitspielte, und sie nicht aus den Augen zu lassen, solange er das Glück hatte, im Theater in ihrer Nähe zu arbeiten.

«Du …», sagte er gedehnt, als ihm etwas einfiel. «Heute während der Probe hat jemand nach dir gefragt.»

«So?» Sie drückte ihre Zigarette aus. «Wer denn? Ein heimlicher Bewunderer?»

«Es war eine Frau», sagte Harry. «Sie war äußerst schick, Haare wie schwarzer Lack und mit einem richtigen Pelzkragen am Mantel.»

Irrte er sich, oder wurde Milli blass?

«Hat sie was gesagt?»

Harry zuckte die Schultern. «Nicht viel. Nur, dass ich dich grüßen soll.» Er suchte in seinem Gedächtnis nach der seltsamen Formulierung, die die Fremde gebraucht hatte. «Von deiner Vergangenheit soll ich dich grüßen», sagte er dann, als er sich wieder erinnerte.

«Also, ich habe keine Ahnung, wer das ist», blaffte Milli und wirkte beinahe zornig.

In ihren Augen stand ein Ausdruck, den Harry noch nie darin gesehen hatte. Sonst war Milli ein Ausbund an Lebensfreude und Selbstbewusstsein mit ihren großspurigen Gesten und ihrem verführerischen Lächeln. Doch jetzt wirkte sie auf einmal wie ein verängstigtes Kind.

«Das war alles?», fragte sie heiser. An ihrer Schläfe pochte eine kleine Ader.

Harry nickte verwundert. «Ja», sagte er. «Vielleicht war es auch nur ein Scherz?», fügte er zerknirscht hinzu, weil er Milli Kummer gemacht hatte. «Die Frau kam mir vor, als hätte sie sich verkleidet.»

«Ja, wahrscheinlich hatte sie das auch», sagte Milli und nickte bekräftigend. «Eine von diesen Verrückten, die hoffen, ein Engagement bei einem Theater zu bekommen, wenn sie sich nur genug auftakeln.» Ihre Wangen hatten wieder Farbe.

«Komm», sagte sie und sprang auf. «Ich werde mal nicht so sein und dir mit dem Vorhang helfen. Schließlich will ich nicht zusehen, wie du gefeuert wirst, ehe in diesem Kasten auch nur die Premiere stattgefunden hat.»

Harry stand ebenfalls auf. Er war froh, dass Milli wieder die Alte zu sein schien. Aber sie hatte ihn nicht täuschen können. Sie wusste ganz genau, wer diese Frau war, die heute während der Probe zum Hintereingang des Theaters gekommen war. Er hatte es in dem Erschrecken gesehen, das über ihr Gesicht gehuscht war. Doch wenn sie ihm nicht sagen wollte, woher sie sich kannten und was diese aufgedonnerte Puppe von ihr wollte, würde sie ihre Gründe haben.

1.

Donnerstag, 29. August 1929

Die gehäkelte Mütze aus feinstem weißem Garn rutschte Meta jedes Mal über die Augen, wenn Hulda sie ihr aufsetzte, und sosehr sie daran zog und zerrte, sie passte einfach nicht richtig. Doch Meta liebte dieses Kleidungsstück abgöttisch. Zweimal schon hatte Hulda wie ein Spürhund das ganze Viertel rund um den Barbarossaplatz abgrasen müssen, weil das Mützchen verloren gegangen war und Meta sich weigerte, nach Hause zu gehen, bevor es gefunden wurde. Einmal hatte es eine helfende Hand über den niedrigen Zaun am Spielplatz gehängt – Hulda würde dem ehrlichen Finder ewig dankbar sein. Das andere Mal fanden sie es schließlich nach einem ermüdenden Auf und Ab durch die Straßen Schönebergs doch noch in Metas Manteltasche.

«Großmamas Mütze!», sagte Meta stolz und stülpte sich das schmuddelige Ding nun selbst über die wilden, dunklen Locken, sodass nur noch ihre Nasenspitze herausschaute.

Hulda enthielt sich jeden Kommentars. Tatsächlich war die Mütze ein Geschenk zu Metas drittem Geburtstag im Juni gewesen, als sie beide bei den Wenckows im Garten eingeladen gewesen waren. Die Hauswirtschafterin Jolante, die seit den seltenen, aber regelmäßigen Besuchen von Hulda und Meta in Frohnau wieder deutlich aufgeblüht war, und eine ungeheuer elegante Clara, Metas Tante und nun angehende Modezeichnerin, hatten eine Tafel auf der Wiese gedeckt, Lampions in die Bäume gehängt und üppig aufgetischt. Kakao und Torte gab es – und für Metas Puppe namens Jette sogar alles noch einmal in einem eigenen kleinen Porzellanservice in winzig. Selbst Friedemann Wenckow hatte sich bequemt, der kleinen Festgesellschaft zu Ehren seiner Enkelin für eine halbe Stunde beizuwohnen. Allerdings hatte er nur mürrisch seine Zigarre geschmaucht und war, als Meta auf seine Knie kletterte, vollends verstummt. Doch Hulda hatte gesehen, dass über seine finstere Miene eine Rührung gestrichen war, die nicht mehr daraus wich, bis sie sich mit Meta an der Hand zurück zur Bahnstation aufmachte. Meta hatte, wie sie es immer tat, noch lange gewinkt, selbst, als das hübsche Anwesen der Wenckows längst hinter der Straßenbiegung verschwunden war und Huldas Anspannung sich wieder etwas gelegt hatte.

Seufzend beugte sich Hulda jetzt über ihre Tochter. «Wenn der Winter kommt, brauchst du aber eine wollene Mütze», sagte sie. «Eine, die nicht rutscht.»

«Dann muss Großmama eben eine neue stricken», war die Antwort, und Hulda verbiss sich ein höhnisches Lachen. Viktoria Wenckow strickte nicht, sie kaufte alles, was ihr Herz begehrte, bei Wertheim. Doch wieder sagte Hulda nichts. Wenn sie auch mit den Eltern ihres verstorbenen Verlobten Johann noch immer nicht warm wurde, so war das doch kein Grund, ihrer Tochter die geliebten Großeltern zu vergällen. Es würde der Tag kommen, da Hulda die Konflikte zwischen den Erwachsenen auch vor Meta nicht mehr würde verbergen können. Aber noch war es nicht so weit.

«Komm», sagte sie, «Tante Liesbeth wartet auf dich.»

«Aber ich will Jette mitnehmen», sagte Meta und flitzte los.

Hulda blickte ihrer Tochter nach, wie sie auf ihren stämmigen Beinchen in den weißen Kniestrümpfen zurück in die Schlafkammer lief, um die Puppe zu holen. Nervös sah sie auf die Uhr. Man erwartete sie in der Mütterberatungsstelle am Nollendorfplatz, in der sie seit zwei Jahren als Hebamme arbeitete. Dort liefen die Uhren schneller als woanders, glaubte Hulda, und alle, die dort wirkten, schienen einem unsichtbaren, aber stets gegenwärtigen Takt hinterherzuhetzen. Hulda war leider schon des Öfteren angeeckt, weil sie es nicht immer schaffte, Meta pünktlich um halb acht in der Kindertagesstätte abzugeben. Immer ging in letzter Sekunde etwas schief. Ein Loch zeigte sich im Strumpf, das fünf Minuten zuvor noch nicht da gewesen war, ein Spielzeug musste dringend gefunden werden, oder Meta entschied, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, sich ohne ersichtlichen Grund auf den Boden zu werfen und sich dort zehn Minuten lang schreiend zu wälzen – bis Frau Bodelheim von unten mit dem Teppichklopfer gegen die Decke schlug.

Doch heute würde alles gut gehen. Meta kam schon zurück, in ihrer Sicht behindert durch das verflixte Mützchen, aber strahlend und mit Jette im Arm. Ein Glasauge der Puppe war vor längerer Zeit verloren gegangen, und so wirkte der Blick aus dem Porzellangesicht etwas starr, was Metas Liebe allerdings keinen Abbruch tat.

Es war eine der ureigensten Fähigkeiten von Kindern, dachte Hulda, die Dinge, die nach allgemeinem Maßstab kaputt, hässlich oder armselig schienen, ganz besonders innig zu lieben – als machte der Makel sie erst wertvoll.

Hulda wollte schnell noch die Tür zu ihrem winzigen Balkon schließen, auf dem sie auch in diesem Sommer trotz der Rückschläge der letzten Jahre versucht hatte, Geranien zu ziehen. Das Ergebnis waren ein paar bunte, aber schon deutlich erschlaffte Tupfen inmitten verdorrter Blätter und bräunlichen Gestrüpps in den modrigen Blumenkästen. Ein Stockwerk darunter dagegen blühten die Bodelheim’schen Geranien, wie sie wusste, in diesem sich bereits verabschiedenden Spätsommer in überbordender Pracht, als hätten sie nicht die gleiche schattige Ausrichtung des Balkons wie auf Huldas Etage.

Sie schüttelte den Kopf über sich selbst. Denn ihr ging auf, dass eigentlich nichts an ihrem Leben perfekt war. Nichts außer Meta. Und dass sie sich besser beizeiten ein Beispiel an ihrer kleinen Tochter nehmen und endlich genug Liebe für das Unvollkommene, das Gescheiterte, das Zweifelhafte ihrer Existenz aufbringen sollte. Nur so könnte sie ihr Leben in etwas verwandeln, auf das sie stolz wäre. Und stolz, das wollte sie sein, sie war schließlich Hulda Gold, die ihren Kopf stets erhoben trug – komme, was wolle. Und so trat sie noch einmal rasch hinaus auf den Balkon in die überraschend kühle Luft, ließ den Blick über die sonnige Straße streifen und sog den Duft von frischem Kaffee ein, der aus einer Nachbarwohnung zu ihr zog. Dann knipste sie eine der letzten verbliebenen rötlichen Blüten im Kasten ab und steckte sie sich ins Knopfloch ihres Blousons. Ermattet sanken die Blütenblätter auf den hellen Stoff, doch sie hielten sich tapfer am Stängel.

«Mama!», brüllte Meta von drinnen. «Die Strümpfe kratzen! Ich will sie aus–zie-hen!»

Hulda atmete tief ein, verabschiedete wehmütig den herrlichen Mokkaduft und trat wieder ins Zimmer. Ein weiteres morgendliches Gefecht wartete auf sie, und sie war gespannt, wer diesmal als Siegerin daraus hervorgehen würde, ehe ein neuer Tag in Schöneberg beginnen konnte.

«Komm, mein Schatz», sagte sie und ging vor Meta auf die Knie. «Ich ziehe sie dir aus. Gehst du eben ohne Strümpfe, auch wenn Tante Liesbeth natürlich schimpfen wird.» Sie spürte, wie sich ganz schwach ihr Gewissen meldete, weil sie im Begriff war, ihre Dreijährige zu erpressen, doch schnell sprach sie weiter: «Und vielleicht nimmt sie dich dann nicht mit, wenn ihr heute nach dem Frühstück alle zusammen auf den neuen Spielplatz geht.»

Meta hielt inne. Ihr Mund stand leicht offen, als sie überlegte. «Also packen wir die Strümpfe ein», erklärte sie, zog sie sich endgültig von den Beinen und schlüpfte mit einem triumphierenden Glitzern in den Augen in ihre Lackschuhe. «Tante Liesbeth soll sie mir anziehen, nicht du.»

Hulda überlegte einen Moment und entschied dann, dieses Ergebnis als Teilerfolg zu betrachten. Sie biss sich auf die Lippen, um ein Lachen zu unterdrücken, von dem sie nicht wusste, ob es ihrer eigenen armseligen Vorstellung als Respektsperson galt oder ihrer starrköpfigen Tochter. Kurzerhand rollte sie die Kniestrümpfe ein und stopfte sie in Metas Tornister aus Leder. Er war ein Geschenk von Benjamin Gold gewesen, Huldas Vater, ebenso wie die schon arg strapazierte braune Hebammentasche, die gepackt neben der Wohnungstür wartete.

Mochte Meta ihre Großeltern in Frohnau noch so gernhaben, so vergötterte sie ihren Großpapa Benjamin. Er war der lustigste Großvater der Welt. Weil er sie hoch in die Luft fliegen ließ, weil er ihr zwei Portionen Eis kaufte und sie bei all seinen Freunden und Bekannten herumzeigte wie einen Hauptgewinn. Und obwohl Hulda gelernt hatte, ihren Vater mit einer gewissen Skepsis zu betrachten und auf der Hut zu sein – die überbordende Liebe, die er seiner Enkelin schenkte, brachte auch ihr Herz zum Schmelzen. Was er bei seiner eigenen Tochter versäumt hatte, das bekam nun Meta. Und Hulda gönnte es ihrer vaterlosen Tochter von Herzen.

Metas Vater Johann war vor ihrer Geburt verunglückt, und Hulda riss sich ein Bein aus, um der Kleinen Vater und Mutter gleichzeitig zu sein. Meistens gelang es ihr recht gut, fand sie. Doch ein Großpapa, der nur ein paar U-Bahn-Stationen entfernt lebte und zu jedem Schabernack mit seiner Enkelin aufgelegt war, half mehr, als Hulda es je zu hoffen gewagt hätte.

«Nun aber flott», sagte sie mit einem letzten Blick auf die Uhr, «sonst verpasst du noch das Frühstück. Und ich muss auch zur Arbeit.» Sie schloss die Balkontür und schob ihre Tochter aus der Wohnung.

Ihrer kratzenden Strümpfe entledigt, rannte Meta die Treppen hinunter. Währenddessen schnappte sich Hulda die Puppe, legte sie zu Strümpfen und Pausenbrot in den Tornister, griff schnell nach Tasche und Schlüsselbund – und holte ihre Kleine doch erst unten ein.

Der Barbarossaplatz mit dem Kinderbrunnen und dem großen Chamisso-Lyzeum für Mädchen lag im morgendlichen Spätsommerlicht und war so schön und heimelig anzusehen, dass Hulda sofort spürte, wie sehr ihr Herz für diese Gegend schlug. Es war zwar noch recht frisch, aber Hulda schien es gar nicht schlimm, dass ihre Tochter mit bloßen Beinen in die Kindertagesstätte ging, auch wenn man dort auf ordentliche Kleidung achtete.

Metas Lackschuhe klapperten auf dem Pflaster, als sie die Barbarossastraße hinunterlief und an der Ecke Karl-Schrader-Straße stehen blieb, wie es zwischen ihr und Hulda verabredet war. Sie wusste, dass sie nicht allein die Fahrbahn überqueren durfte, und als Hulda ankam, fasste Meta gleich nach ihrer Hand und ließ sich über den Damm führen. Dann aber gab es kein Halten mehr. Wie jeden Morgen begann Meta beim Anblick des Pestalozzi-Fröbel-Hauses zu rennen, so schnell sie ihre kurzen Beine trugen. Im Hof des roten Backsteinbaus spielten schon ein paar Kinder, und Meta wurde mit großem Hallo begrüßt. Einer der kleinen Jungen, Friedrich, der einen besonderen Narren an ihr gefressen hatte, wackelte auf sie zu und breitete die Arme aus.

«Me-A», krähte er mit verstopfter Nase, und Meta küsste ihn wie eine Puppenmutter fürsorglich auf den streng gezogenen Scheitel.

«Guten Morgen, Fräulein Färber», begrüßte Hulda die Erzieherin über den Zaun hinweg und reichte ihr den Tornister.

«Ist bei Ihnen noch einmal der Hochsommer ausgebrochen?», fragte die Frau im hellgrauen Kittel und ließ missbilligend den Blick über Metas nackte Beine gleiten. «Wir werden heute höchstens zwanzig Grad haben. Mittags!»

«Die Strümpfe sind da drin», sagte Hulda und deutete auf den Tornister. Sie wusste nicht, warum, aber manchmal hatte sie in der Gegenwart der Erzieherin das Gefühl, selbst das Kind zu sein, das gemaßregelt wurde. «Ich hatte gehofft, Sie könnten sie Meta später anziehen? So kalt ist es doch auch gar nicht.»

Liesbeth Färber nickte, ihre Miene aber blieb grimmig. «Wenn das jeder machte, käme ich zu nichts anderem mehr, Fräulein Gold», sagte sie. Ihr Gesichtsausdruck zog sich erst wieder glatt, als sie zu den Kindern hinüberblickte und ein Lächeln um ihre Lippen spielte. «Aber besser ein starker Charakter als anders, richtig?»

Hulda atmete auf. «Das sehe ich auch so», sagte sie.

In diesem Moment schlug die Glocke der Apostel-Paulus-Kirche, und Hulda zuckte zusammen.

«Ich muss los», sagte sie, «danke noch einmal, Fräulein Färber.»

«Ja, und vergessen Sie nicht, dass wir heute schon um zwei Uhr schließen», sagte die Erzieherin. «Die Fortbildung … Sie wissen es doch noch? Wir haben einen Redner zur frühkindlichen Bildung und Hygiene im Haus, er kommt extra von der Universität. Holen Sie Meta bitte pünktlich ab.»

«Natürlich», sagte Hulda und rollte im Geiste mit den Augen. Sie hatte den Termin völlig vergessen. Wie sollte sie das nur wieder schaffen? Doch ihr blieb keine Wahl.

Sie schickte Meta noch ein Handküsschen, die bereits in der Sandkiste saß und für Friedrich einen knirschenden Kuchen backte, den dieser tatsächlich aß. Dann eilte sie über das Pflaster davon. Die Tasche schlug ihr bei jedem Schritt gegen die Hüfte, und ihre Laune war rabenschwarz.

Dabei sollte sie dankbar sein, dachte Hulda, während sie in Richtung Winterfeldtplatz abbog und das herrschaftliche Gebäude des Erziehungsheims hinter sich ließ. Denn dass sie überhaupt einen Platz in einem Kindergarten gefunden hatte und arbeiten gehen konnte, kam einem Wunder gleich. Es war nicht leicht gewesen, ihn zu ergattern, erst die Empfehlung ihrer früheren Kollegin Grete Fischer hatte Wunder gewirkt.

Und doch schien es, als verginge kein Tag, an dem nicht etwas Unvorhergesehenes geschah, das es Hulda unmöglich machte, ganz normal ihre Arbeit zu verrichten – ein Schnupfen, eine erkrankte Erzieherin, eine Fortbildung. Jedes Mal musste sie dann bei der leitenden Hebamme in der Beratungsstelle zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen, weil sie eine alleinstehende Mutter war, die ihren Pflichten nicht nachkommen konnte. Und jedes Mal hatte sie das Gefühl, dass der Kredit, der ihr in den Augen ihrer Vorgesetzten gewährt wurde, dahinschmolz. Wann, fragte sie sich bang, würde das Maß voll sein? Wann würde sich die Mütterberatungsstelle eine Hebamme suchen, die keine Verpflichtungen hatte außer ihrer Berufung und – wenn es hochkam – einem Schoßhündchen?

Huldas Magen knurrte. Wenn sie sich beeilte, konnte sie sich noch einen Schusterjungen beim Bäcker am Marktplatz kaufen. Neben dem schnellen Frühstück auf die Faust liebte sie es außerdem, ihrem Freund Bert, dem Zeitungsverkäufer, einen guten Morgen zu wünschen. In seinen Augen hatte sie sich nicht verändert, noch immer zog er sie schrecklich gerne auf, wie eh und je, nur um im nächsten Moment der reizende ältere Herr zu sein, dem sie sich schon so lange zugehörig fühlte wie sonst nur wenigen Menschen.

Es war merkwürdig – sosehr sie Meta liebte, so erleichtert fühlte sie sich jeden Morgen, wenn sie ihre kleine Tochter für den Tag wohlbehalten abgegeben hatte und leichtfüßig wie früher durch Schöneberg ging. So, als gebe es da neben der pflichtbewussten, sorgenden Mutter, die sie versuchte, für Meta zu sein, immer auch noch die andere Frau. Die Hulda, die sie gewesen war, bevor sie ein Kind bekam. Eine Frau mit Freundschaften, mit einem Beruf, mit Talenten und einer Passion. Selbst nach drei Jahren hatte sie die Sehnsucht nach dieser früheren Version von sich nicht aufgeben können. Nein, sie war sogar noch stärker geworden, seit die Babyzeit vorbei war und ihr Kind begann, sich Stück für Stück eine eigene Identität zu erkämpfen.

Hulda lächelte. Niemals würde sie Meta hergeben, das stand außer Frage – ihr Kind war für sie wie ein Körperteil, so eng mit ihr verwoben, dass sie nicht sagen konnte, wo Hulda aufhörte und Meta begann. Aber genauso wenig, wie sie jemals wieder auf ihre Tochter verzichten konnte, würde sie die alte Liebe zur Freiheit begraben, die sie nach wie vor in sich trug und die sie für immer spüren würde, dessen war sich Hulda sicher.

Und wenn sie, wie jetzt, ganz allein mit der Nase in der Morgensonne und dem abgewetzten Griff ihrer Hebammentasche in der Hand in Richtung Winterfeldtplatz lief und nur sich selbst gehörte, war alles ganz und gar so, wie es sein sollte.

2.

Donnerstag, 29. August 1929

Die Nollendorfstraße lag noch im frühmorgendlichen Dornröschenschlaf, als Bert die Haustür aufstieß und hinaus aufs Pflaster trat. Fröstelnd zog er die Jacke enger um sich und schlang einen Moment die Arme um den Leib – über Nacht war es kühler geworden. Der Spätsommer zeigte sich noch sonnig, aber in der Luft hing eine Ahnung von Herbst. Man konnte ihn noch an nichts anderem festmachen als an einem Gefühl.

«Eines Morgens riechst du den Herbst …», murmelte Bert eine Gedichtzeile von Tucholsky und ließ den Blick hinauf zum blauen Himmel wandern, zu den noch grünen Blätterkronen des Ahorns, der vor seinem Haus wuchs. «Es hat sich eigentlich gar nichts geändert – und doch alles.»

Ach, für den guten Tucho, diesen Ausnahmedichter, hatte er schon lange eine Schwäche.

Gedankenverloren trabte er die Straße in Richtung Osten weiter. Fast angeberisch türmten sich links und rechts die stuckverzierten Fassaden auf, mit ihren schweren Balkonen und geschwungenen Ornamenten aus Gips. Sie erweckten zu Unrecht den Anschein, wohlhabende Bewohner hinter ihren Fensterscheiben zu beherbergen. Dies war eine Straße der kleinen Leute, und die Häuser selbst erinnerten sich wahrscheinlich nur noch mit Mühe an die früheren, großspurigeren Tage der Gründerzeit, als sie erbaut worden waren. Unter den Balkonen der ersten Etage duckten sich die Kellergeschäfte bis unters Trottoir hinab – ein Gemüsefritze, ein Händler für Damenstrümpfe en gros, eine kleine Zigarettenfabrik, dann die Eckkneipe, aus deren offen stehender Tür schon zu dieser Tageszeit Bierdunst herauszog – oder noch? Die Nächte in Schöneberg waren endlos, sie wurden nur von einer Sperrstunde unterbrochen, in denen die Wirte mürrisch und mit tiefer Müdigkeit in den Gesichtsfalten ihre Böden wischten. Dann kamen schon die Stammkunden des Morgengrauens, setzten sich auf die immer noch klebrigen Barhocker, in den Händen bereits einen Korn, und ignorierten den Tag, bis er sich endlich wieder verzog und erneut den Lichtern der Nacht Platz machte.

Bert hob die Hand und grüßte Frau Wilhelm, die kleine, drahtige Besitzerin der Kneipe, die drinnen im Halbdunkel Gläser spülte. Sie nickte ihm ohne Regung zu und paffte weiter freihändig ihre Zigarette, die ihr wie festgewachsen zwischen den Lippen klemmte, während ihre rissigen Hände unentwegt arbeiteten. Er lief weiter, bog rechts in die Maaßenstraße ab und musste unwillkürlich lächeln beim Anblick einer fremden Dame im spitzenverzierten Morgenrock, die am offenen Fenster im ersten Stock eines Hauses stand und mit wogendem Busen eine graue Bettdecke ausklopfte. Im Zimmer daneben rasierte sich ein Herr mit einem Barbiermesser, das halbe Gesicht noch voll mit weißem Schaum. Ein Grüppchen Tauben wackelte gurrend und, wie Bert fand, vorwurfsvoll an ihm vorüber, als wäre er allein schuld daran, dass sich heute früh noch niemand bequemt hatte, ein paar Brotkrümel auf dem Weg zur U-Bahn am Nollendorfplatz zu verlieren.

Sie taten ihm allerdings nicht so leid wie die beiden barfüßigen Jungen mit hohlen Wangen, die ihm ein paar Schritte weiter auflauerten und bettelnd die Hände aufhielten. Als er bedauernd den Kopf schüttelte und an ihnen vorbeiging, weil er kein Kleingeld dabeihatte, veränderten sich die Mienen der Kinder von einem unterwürfigen Lächeln zu Grimassen. Der Kleinere von beiden spuckte aus und rief Bert etwas hinterher, was klang wie «Geizijes Backpfeifenjesicht!».

«Alle Hagel!», bestätigte sein etwas längerer Kumpan, und beide zogen schimpfend Richtung Nollendorfplatz davon.

Bert ging stirnrunzelnd weiter. Es war schlimm, dass es so viel Armut in Berlin gab, und es tat ihm in der Seele weh, dass Kinder in dieser Stadt noch immer hungern mussten. Er selbst wusste nur zu gut, wie sich der Hunger anfühlte, wenn man noch im Wachstum war und jeden Tag einen ganzen Laib Brot mit dick Butter auf jeder Schnitte verdrücken könnte, aber höchstens ein, zwei trockene Scheiben abbekam. Es war viele Jahre, ja Jahrzehnte her, dass er ein solches Kind gewesen war, doch das nagende Gefühl von Hunger hatte er nie vergessen.

Heute herrschten wieder ähnliche Zustände in Berlin. Die Arbeitslosigkeit war in den vergangenen drei Jahren weiter angestiegen, und immer mehr Familien wussten nicht, wie sie ihre zahlreichen Sprösslinge satt bekommen sollten. Aber dass man sich deswegen auf offener Straße beschimpfen lassen musste, wenn man doch selbst kaum wusste, wo man blieb, das ging ihm trotzdem über die Hutschnur.

Bert war bei der neu gebauten Bedürfnisanstalt am Winterfeldtplatz angekommen, die vielen Bewohnern ein Dorn im Auge war. Nicht wegen des Baus – die schöne gusseiserne Erscheinung mit dem verzierten Dach machte einiges her und stammte von dem berühmten Architekten Heinrich Lassen –, sondern wegen des zwielichtigen Volks, das eine solche Einrichtung unweigerlich anzog. Und tatsächlich stoben in dem Moment, als Bert auftauchte, zwei Gestalten auseinander und jagten über den Platz davon. Der eine war ein junger Hüpfer mit Kniebundhosen und einem hübschen Knabengesicht unter der Schirmmütze, der andere ein etwas älteres Semester, und noch im Wegeilen schloss der Kerl verstohlen den Gürtel. Ob sie ihr Stelldichein beenden konnten, oder ob Bert sie zu früh aufgestört hatte, konnte er nicht sagen.

Mit gemischten Gefühlen erinnerte er sich an einstige Tage, als auch er dann und wann auf diese Weise nach schneller Liebe gesucht hatte. Es war aufregend und beängstigend zugleich gewesen, noch immer stand der Paragraph 175 im Gesetzbuch. Doch heute schrieben sie immerhin das Jahr 1929, und der Schöneberger Kiez rund um den Nollendorfplatz hieß nicht umsonst im Volksmund das Eldorado Berlins – nach der gleichlautenden, berühmten Bar in der Lutherstraße, wo man es mit den Gesetzen, was die Liebe anging, nicht so genau nahm. Es schien doch wirklich langsam einer freieren Welt entgegenzugehen, dachte Bert, plötzlich vergnügt.

Frau Grünmeier, die Blumenverkäuferin, die soeben in Begleitung ihres Mopses vom Karren stieg, obwohl gar nicht Markttag war, teilte seine Freude aber offenbar nicht. Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah den beiden Flüchtenden mit zusammengezogenen Brauen nach. Dann hob sie drohend den rundlichen Zeigefinger.

«Da brat mir einer ’nen Storch», keifte sie. «Dass ihr euch nicht schämt, ihr Kanaillen!»

Jetzt erst bemerkte sie Bert und senkte rasch ihr rotes Gesicht. «Guten Morgen», brachte sie nur heiser hervor.

Bert konnte förmlich sehen, wie es hinter der breiten Stirn unter dem geblümten Kopftuch arbeitete. Ein wenig fühlte er den Stich, denn natürlich wusste er, was Frau Grünmeier von ihm und seinesgleichen dachte, und dass sie es scharf verurteilte, wenn Männer sich mit Männern vergnügten – oder gar Frauen mit Frauen, was hier in den Straßen ringsum auch längst keine Seltenheit mehr war. Besonders der Toppkeller in der Schwerinstraße hatte einen entsprechenden Ruf, aber auch viele andere kleine Varietés und Destillen.

Bert musste sich erneut ein Lächeln verkneifen. Die Situation war einfach zu drollig und die Blumenverkäuferin mit ihrem zu Tode empörten Gesicht ein Bild für die Götter.

«Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen», sagte er so beschwingt, wie er konnte, und neigte sogar den Kopf zu einer angedeuteten Verbeugung, als begrüßte er seine Tanzpartnerin auf einem Debütantenball. Er ließ sich nicht anmerken, dass ihre Abneigung ihn schmerzte, zumal er ja trotz allem wusste, dass sie nichts gegen ihn persönlich hatte. «Ist das Wetter nicht herrlich?»

«Ganz herrlich», murmelte sie und schickte sich an, die Blumenkübel vom Karren zu holen.

«Aber warten Sie mal – heute ist doch ein ganz normaler Donnerstag, oder irre ich mich?», fragte Bert und beobachtete mit diebischer Freude, wie sich das Gesicht der Frau erneut verfärbte, diesmal in Richtung Dunkelrot.

«Ja, schon», sagte sie gedehnt und vermied den Blick in seine Richtung, «aber nur an zwei Tagen die Woche verkaufen, dit is nischt.» Wenn Frau Grünmeier sich aufregte, fiel sie in den Berliner Dialekt, den sie sonst versuchte abzuschütteln – schließlich war sie die Tochter von einem Rittmeister aus Pankow, wie sie stets betonte, und nicht irgendwer.

«Sie öffnen doch schon zusätzlich einmal die Woche am Sonntag, nach dem Gottesdienst», sagte Bert, der wusste, dass sie auch dafür eigentlich keine offizielle Genehmigung hatte. Er dagegen hatte das Glück, an manchen Tagen bis zu vier Zeitungsausgaben verkaufen zu können. Beiläufig suchte er den Schlüssel zu seinem Kiosk in der Westentasche. «Immer nur die Arbeit im Kopf, Gnädigste?»

«Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben, oder?», antwortete Frau Grünmeier und zuckte mit den Schultern. Ihre Miene wurde bittend. «Sie werden mich doch nicht verpfeifen, lieber Bert?»

«Wo denken Sie hin!», rief er und breitete entsetzt die Arme aus. «Wir Leute vom Winterfeldtplatz müssen zusammenhalten, liebe gnädige Frau – oder?»

«Jenau!», gab sie zurück, und an ihren Augen, die sich zu Schlitzen verengten, sah Bert, wie wenig ihr die Erkenntnis behagte, dass sie soeben eine Art Versprechen abgegeben hatte.

Er begann, leise und zufrieden vor sich hin zu summen, während er zum Pavillon trat, in dem er seinen Zeitungsladen betrieb. Doch als er genauer hinsah, fuhr er zurück.

«Donnerwetter», entfuhr es ihm so laut, dass Frau Grünmeiers Mops von der vergammelten Fischgräte, die er im Rinnstein gefunden hatte, jäh abließ und quiekte – denn richtig bellen konnte er nicht.

«Bert?», rief die Blumenverkäuferin, ließ einen Topf Sonnenblumen, den sie soeben vom Wagen gehievt hatte, auf die Steine sinken und eilte zu ihm. «Was ist denn?»

Ihr Blick fiel auf die Tür des Pavillons, und sie griff sich mit der Hand an die ausladende Brust unter der Kittelschürze, als müsste sie ihrem Herzen darunter Halt geben. «Wat sagt der Mensch dazu!», rief sie. «Da kriegste die Motten!»

Das Schloss an der kleinen Tür war aufgebrochen, sie stand einen Spalt offen. Und die Laterne, die sonst vor dem Fenster hing, war zerschellt, die feinen Glassplitter lagen auf dem Pflaster des Marktplatzes.

«Sie wurden ausgeraubt, Bert», fasste Frau Grünmeier nach ein paar Sekunden einträchtigen Schweigens das Malheur zusammen. «Die Leute werden immer dreister. Warum macht denn die Regierung nichts? Wir unbescholtenen Bürger werden an der Nase herumgeführt von diesem ganzen Ganovenpack, es wird immer ärger mit der Welt.»

Bert lauschte ihren Tiraden nur mit halbem Ohr. Seine Knie waren weich, und er sehnte sich plötzlich nach einem Stuhl, auf den er hätte sinken können – und nach einem Moment Stille.

Stattdessen riss er sich zusammen, öffnete vorsichtig die Tür und spähte ins Innere seines Pavillons. Drinnen herrschte eine große Verwüstung, das sah er auf den ersten Blick. Die Zeitungsstapel waren achtlos beiseitegeworfen worden, das dünne Papier verteilte sich in Fetzen und in Klumpen über den Boden des engen Raums. Seine Lieblingspfeife aus türkischem Meerschaum lag zerbrochen dazwischen, jemand musste sie – ob absichtlich oder nicht – mit einem Fußtritt zerschmettert haben. Und die Kasse, in der Bert das Wechselgeld verwahrte, war aufgebrochen worden, die Lade klaffte gähnend leer.

Bert stöhnte. Nicht immer nahm er die Einnahmen des Tages mit nach Hause, denn es war nicht ratsam, in der Abenddämmerung mit zu viel Bargeld durch Schöneberg zu spazieren. Einen Teil ließ er, verschlossen in der Kasse, über Nacht im Pavillon und ging lieber ein paarmal die Woche mittags damit zur Bank, um es dort auf ein Konto einzuzahlen. Gestern, am Mittwoch, hatte er dies aber nicht geschafft, weil der Winterfeldtplatz den ganzen Markttag über wie ein Bienenstock gesummt hatte und sich die Kunden gegenseitig die nicht vorhandene Klinke seines Lädchens in die Hand gegeben hatten. Und nun hatte er den Salat!

«Fehlt etwas?», fragte Frau Grünmeier, die hinter Bert auf der Straße stand und versuchte, über seine Schulter etwas zu erkennen.

Bert drehte sich zu ihr um und bemühte sich, ruhig zu atmen, doch es fiel ihm schwer.

«Etwa hundertfünfzig Mark», sagte er schwach.

Die Blumenverkäuferin sog bestürzt die Luft ein. «Dit is dolle», sagte sie und legte ihm, offenbar aus einem Impuls heraus, einen Moment mitfühlend die Hand auf die Schulter, ehe sie sie mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck wieder zurückzog.

Nun liefen immer mehr Passanten vorüber, der Platz belebte sich zusehends. Und wer auf dem Weg zur Arbeit wie sonst auch eine Zeitung kaufen wollte, blieb kurz stehen und besah sich kopfschüttelnd die Bescherung. Einige murmelten ein paar Worte des Bedauerns, das Grüppchen der Herumstehenden wurde größer.

Von der Bäckerei zog wie jeden Morgen Brötchenduft über das Pflaster, doch der Geruch, den Bert sonst liebte, verursachte ihm heute Übelkeit. Frieda, die Kellnerin im Café Winter, unterbrach das Wischen der Stühle draußen auf der Terrasse einen Moment und kam herüber, die kräftigen Arme in die Seitennähte ihrer Kellnerschürze gestützt.

«Sie müssen die Polizei holen», rief sie schrill. «Zurzeit trifft es hier ja eenen nach ’m anderen in der Nachbarschaft.»

«Ja, die Polizei», sagte ein Mann, der ebenfalls stehen geblieben war. «Warten Sie, ich laufe zum Fernsprecher.»

«Aufhängen müsste man das Pack», verlangte eine fremde Stimme. «Was sind das nur für Zeiten? Früher hätte es so etwas nicht gegeben, unter dem Kaiser herrschte noch Ordnung im Lande.»

Einige gaben dem Mann recht, andere widersprachen, und eine hitzige Diskussion darüber, welche martialische Strafe Räuber und Einbrecher verdienten, entspann sich. Eigentlich hatten es ja alle eilig, aber wenn etwas los war, vergaß man gern kurz das Mahnen der Stechuhr in den Büros. Für einen kleinen, gepflegten Disput mitten auf der Straße war immer Zeit in Berlin.

Bert aber hatte das Gefühl, dass er gar nicht richtig anwesend war. Die Stimmen rauschten über ihn hinweg, klangen merkwürdig fern, als sprächen sie durch Watte zu ihm. Wann hatte sich der blassrosa Himmel über dem Platz hellblau gefärbt? Der sonst so vertraute, verlässliche Glockenturm der Matthiaskirche schien plötzlich bedrohlich zu schwanken. Bert klammerte sich an dem Fensterbrett fest, das ihm normalerweise als Verkaufstresen diente, wenn er drinnen im Kiosk saß. Das Atmen fiel ihm schwer, und er zerrte an seinem steifen Kragen, den er wie immer zu Weste, Uhrenkette und dunkler Jacke trug. Für gewöhnlich fühlte er sich pudelwohl in seiner Kleidung, doch jetzt hatte er das Gefühl, dass sie eine steinerne Hülle war, die sich drückend auf seine Brust legte. Sein Herz stolperte, er spürte es ganz deutlich, und eine schreckliche Angst befiel ihn, die ihn bis ins Mark lähmte und seine Knie zittern ließ, sodass er langsam zu Boden ging und dort zu sitzen kam wie ein Kartoffelsack.

«Bert!», rief eine vertraute Stimme, und er sah, wie sich durch das Getümmel der Schuhe und Hosenbeine, die ihn umgaben, zwei schlanke, strumpflose Beine in abgetragenen Pumps drängten und auf ihn zueilten. Er hob den Blick und sah Hulda, in Bluse und dunklem Rock, die lederne Tasche an sich gepresst. In ihrem blassen Gesicht stand nichts als Sorge. Oder doch, da war noch etwas anderes, dachte er mit schwindenden Kräften – absolute Entschlossenheit.

«Macht Platz!», rief sie energisch. «Lasst mich durch!» Dann fiel sie neben ihm auf die Knie, hielt ihn bei den Schultern und sah ihn forschend an. «Bert», sagte sie, leiser diesmal, «lieber guter Bert, was haben Sie?»

«Ich … kann nicht richtig atmen», presste er hervor. «Der Schreck …» Er wies matt auf die aufgebrochene Tür seines Kiosks. «Ich …»

«Still!», zischte sie. «Nicht mehr reden!» Sie wandte den Kopf und erblickte Frieda zwischen den Schaulustigen. «Rufen Sie einen Krankenwagen», sagte sie mit fester Stimme, und nur Bert hörte das unterdrückte Zittern darin. «Machen Sie schon!»

Frieda presste die Lippen zusammen, doch dann rannte sie los Richtung Café Winter, wo es einen Telefonanschluss gab.

«Legen Sie sich hin», sagte Hulda zu Bert. Sie stützte ihn, half ihm dabei, sich lang aufs Pflaster zu legen, hielt jedoch seinen Kopf in ihrem Schoß. Er genierte sich etwas – er, ein Mann, der Eleganz und gute Sitten liebte, hier auf dem staubigen Boden … Aber er tat, wie ihm geheißen. Denn es fühlte sich trotz allem richtig an, sich ihr zu überlassen, auch wenn seine Eitelkeit Risse bekommen mochte.

«Ihre Jacke!», rief Hulda einem der umstehenden Männer zu, die noch immer unschlüssig gafften und Maulaffen feilhielten. Und als der Fremde nicht sofort reagierte, wurde sie lauter: «Her damit, aber ein bisschen plötzlich!»

Verdutzt zog der Mann nun tatsächlich seine Jacke aus weichem Gabardinestoff aus, und Hulda schnappte danach, knüllte sie zusammen und schob sie Bert unter den Kopf, sodass er mit dem Oberkörper noch etwas höher lag. Dann öffnete sie mit wenigen, geschickten Bewegungen die Knöpfe an seinem Kragen, die seinen schwachen Fingern zuvor entglitten waren. Es half ein winziges bisschen, Bert kam wieder zu etwas Atemluft, auch wenn es ihm noch immer so vorkam, als läge ein Felsbrocken auf seiner Brust.

«Hulda …», sagte er leise, doch sofort schüttelte sie den Kopf.

«Halten Sie die Klappe», sagte sie, doch obwohl die Worte schroff waren, klang ihre Stimme zärtlich. «Sie bleiben jetzt genau so und atmen einfach nur ganz langsam und ruhig weiter, so gut Sie können. Das ist Ihre einzige Aufgabe, verstanden?»

Er nickte gehorsam.

Schließlich wandte sich Hulda an die Herumstehenden. «Sie gehen jetzt weiter», sagte sie fordernd. «Hier gibt es nichts zu sehen. Und Sie …» Sie deutete auf den Mann, der nun in Hemdsärmeln vor ihnen stand. «Sie dürfen bleiben, Sie bekommen gleich Ihre Jacke wieder.»

Murmelnd und nur sehr zögerlich zerstreute sich die Menge. Nur der unfreiwillige Jackenspender und Frau Grünmeier standen weiterhin herum wie bestellt und nicht abgeholt, das sah Bert aus den Augenwinkeln. Über den blauen Himmel jagten ein paar wollweiße Wölkchen wie übermütige Lämmer. Frau Grünmeiers Gesicht war noch immer sehr erhitzt, und sie knetete ein Taschentuch in den Händen, als stünde sie an einem Grab und beweinte einen geliebten Verstorbenen.

Obwohl Bert alles andere als nach Lachen zumute war, bemerkte er doch, dass etwas wie Galgenhumor in ihm aufkeimte. Was war das nur für ein absurder Morgen? Nichts ahnend war er hergekommen, hatte nur Zeitungen verkaufen und Pläuschchen halten wollen wie jeden Tag – und dann das! Wie schnell sich die Welt drehen konnte, wie schnell alles zuoberst und zuunterst lag! Noch immer saß etwas Schweres auf seiner Brust, hockte dort und blies ihm Todesatem ins Gesicht, er spürte es ganz deutlich und zitterte.

Dem Himmel sei Dank für Hulda, dachte er dann und wagte einen Blick in ihr Gesicht, das über ihm schwebte. Er sah es verkehrt herum, doch es erschien ihm schöner als je zuvor. Sie war gerade im richtigen Moment gekommen. Erschöpft schloss er die Augen und dämmerte weg.

Erst, als die Sirene des nahenden Krankenwagens ertönte, riss es ihn wieder aus der halben Ohnmacht, in die er geglitten war. Die Sanitäter kamen und tauschten ein paar Worte mit Hulda, schließlich beugte sich einer über ihn und untersuchte ihn kurz, eher er den anderen Anweisungen gab. Zu dritt hoben sie ihn hoch und legten ihn auf eine Trage. Über ihm drehte sich erneut der Kirchturm durch das Himmelsblau.

Bert fühlte sich wie eine willenlose Gliederpuppe, als er so über das Pflaster schwebte, fort von seinem armen, so schändlich behandelten Kiosk, fort von allem, was ihm lieb und vertraut war. Noch hielt Huldas Hand die seine, doch dann entglitten ihm ihre Finger. Die Männer schoben ihn ins Innere des Krankenwagens, und er meinte, einen hitzigen Wortwechsel zwischen einem Sanitäter und Hulda zu hören, die sich draußen vor der Wagentür stritten. Mit einem Mal klang ihre Stimme zu ihm herein.

«Lieber Bert», rief sie, «halten Sie durch. Ich komme nach, sobald ich kann.»

Die Türen des Wagens knallten zu, und die Sirene sprang wieder an. Jaulend verlangte sie für das rettende Gefährt Durchlass auf den Straßen Schönebergs. Bert spürte, wie sich der Krankenwagen in Bewegung setzte. Erneut schloss er die schweren Lider, und diesmal überließ er sich seinem Schicksal. Das Letzte, was er vor seinem inneren Auge sah, war Huldas Gesicht – verkehrt herum, umrahmt von ihren kurzen schwarzen Ponysträhnen und mit einem Ausdruck, den er noch nie zuvor an ihr gesehen hatte.

3.

Donnerstag, 29. August 1929

«Frollein?»

Hulda zuckte zusammen. In der Hand hielt sie ein Glasfläschchen, und einen Moment starrte sie verwirrt auf die weißliche Flüssigkeit, mit der es gefüllt war, ehe ihr aufging, dass die junge Frau mit dem Säugling auf dem Arm, die vor ihr auf einem Stuhl saß, wohl darauf wartete, dass sie es ihr hinüberreichte.

«Verzeihung, Frau Trott», sagte sie und hielt der Frau die Flasche hin. «Ich war kurz in Gedanken.»

Tatsächlich fiel es Hulda schon den ganzen Vormittag furchtbar schwer, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Die Sorge um Bert saß ihr wie ein Klammeraffe im Nacken. Immerhin hatte ein Anruf im Auguste-Viktoria-Krankenhaus – heimlich vom unbesetzten Büro der Leiterin hier in der Beratungsstelle aus – ergeben, dass er am Leben war und auf welcher Station sie ihn nach Feierabend besuchen konnte. Sie würde Meta mitnehmen müssen, doch das ließ sich nicht ändern. Hier kam sie so schnell nicht weg, nachdem sie sich schon eine Rüge wegen ihres Zuspätkommens eingefangen hatte.

Die junge Mutter griff nach dem Fläschchen, mit der anderen Hand umklammerte sie weiterhin ihr Kind. Das Baby weinte und fuchtelte mit den Fäustchen in der Luft herum, und Hulda trat rasch neben die beiden, zog sich einen Stuhl heran und zeigte Frau Trott, wie sie den Sauger an das kleine Mündchen halten musste, damit ihr Kind trinken konnte. Das winzige Gesicht war krebsrot und sah, wie die meisten Neugeborenengesichter, aus wie das eines zerknitterten Greises. Mehrfach schnappte das Baby nach der Milchquelle, doch vor Aufregung gelang es ihm nicht, den Sauger zu fassen. Das Geschrei schwoll an, und Hulda spürte, wie ihr der Schweiß auf der Stirn ausbrach.

Schon tauchte ein sorgfältig ondulierter grauhaariger Frauenkopf mit einem weißen Häubchen – genau so einem, wie auch Hulda und die anderen Hebammen es in der Beratungsstelle trugen – über dem Paravent auf. Hochgezogene Augenbrauen, eine randlose Brille, tiefe Falten von der Nase zum Kinn und ein Damenbart, um den sie wohl auch der ein oder andere Herr beneidete – Frau Ludwig, die Leiterin der Mütterberatungsstelle, wollte ganz offensichtlich nach dem Rechten sehen.

«Das Kind hat Hunger», sagte sie mit ihrer tiefen, immer leicht heiseren Stimme und trat hinter der provisorischen Stellwand hervor, sodass nun auch ihre ganze, etwas hagere Gestalt zum Vorschein kam. Ihre Füße steckten in klobigen Damenschuhen, die bis über die Knöchel geschnürt waren, und ihre Beine, anders als Huldas nackte Unterschenkel, in dicken braunen Strümpfen. Fräulein Färber im Kindergarten wäre äußerst zufrieden gewesen, dachte Hulda.

«Was Sie nicht sagen …», murmelte sie, doch so leise, dass die beiden Frauen es nicht verstehen konnten.

Hulda war aufgestanden und hatte sich zu der kleinen Küchenzeile umgedreht, auf der sie zuvor das Wasser auf einer Kochplatte erhitzt hatte. Genau so eine Kochplatte hatte sie auch einst besessen, in ihrer Kammer bei Frau Wunderlich. Kurz wurde sie wehmütig bei der Erinnerung. Rasch drehte sie sich um und sah Frau Ludwig fest an. Es hatte schließlich auch seine Vorteile, kein junges Ding mehr zu sein. Hulda traute sich heute mehr als früher, sich zu behaupten, selbst ihren Vorgesetzten gegenüber.

«Wir haben alles im Griff, Frau Ludwig», sagte sie daher beinahe kühl und versuchte, das an- und abschwellende Weinen des verzweifelten Babys zu übertönen, das das Gegenteil anzeigte. «Und zu viele Köche verderben den Brei, wenn Sie verstehen, was ich meine.»

Frau Ludwig hob konsterniert die Hände, ihre Brillengläser rutschten den Nasenrücken hinab und wurden sogleich wieder hinaufgeschoben. «Wie Sie meinen», sagte sie kratzig und verschwand.

Hulda atmete auf und sah zu ihren beiden Schützlingen hinüber. Auch auf Frau Trotts Oberlippe glänzte Schweiß, und Hulda fühlte eine Welle der Solidarität in sich aufsteigen. «Also, noch einmal von vorn, meine Liebe», sagte sie, «wir bekommen das hin, Sie werden sehen.»

Die junge Mutter lächelte zaghaft und nickte. Dann strich sie ihrem Kind beruhigend über das kahle Köpfchen und setzte erneut die Flasche an. Hulda stützte beide von der Seite, und endlich stülpten sich die Lippen des schreienden Bündels über den Sauger, schlossen sich fest darum – und das Kind begann zu trinken. Das Weinen erstarb.

Erleichtert lauschte Hulda in die plötzliche Stille hinein. Es war eine solche Wohltat, als ließe ein heftiger Schmerz urplötzlich nach.

«Gut gemacht», flüsterte sie, um das Trinken des Babys nicht zu unterbrechen. «Mal sehen, wie viele Milliliter die Kleine jetzt schafft, sie hat ja einiges aufzuholen.»

Tatsächlich war es höchste Zeit, dass dieses Kind Nahrung zu sich nahm, dachte Hulda im Stillen. Noch ein paar unerquickliche Stunden mehr, und sie hätte das Neugeborene und seine Mutter in ein Krankenhaus einweisen lassen müssen, um Schlimmeres zu verhindern.

«Ich dachte, es wäre ein Kinderspiel, wenn sie erst mal auf der Welt sind», flüsterte Frau Trott, während sie weiter krampfhaft Flasche und Kind festhielt und augenscheinlich versuchte, sich kein Stückchen zu bewegen. «Alle reden immer nur von der Geburt, nie davon, was danach auf einen zukommt.» Sie seufzte. «Das Stillen hat nicht geklappt, ich hatte kaum Milch, egal, wie viel ich gegessen habe. Deshalb musste ich auf das Fläschchen umsteigen. Aber dass mein Mariechen das nun auch verweigert, hätte ich nicht gedacht.»

«Das sind ganz normale Anpassungsschwierigkeiten», sagte Hulda so beruhigend, wie sie konnte. «Ihre Tochter muss sich erst mal an diese seltsame neue Welt gewöhnen und braucht dabei eben etwas Unterstützung.»

«Aber die Tochter von meiner Nachbarin ist genauso alt, und da ist das Trinken gar kein Problem», sagte Frau Trott, und Hulda sah, wie eine einzelne Träne über ihre jugendliche Wange herablief.

Ach, wie gut kannte Hulda die quälenden Selbstzweifel einer Mutter! In den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt waren sie am größten, und sie verließen einen nie mehr ganz – wahrscheinlich bis zum Lebensende.

«Jedes Kind ist anders», sagte sie. «Und wir wissen vorher nun einmal nicht, was uns erwartet. Aber ich glaube, jede von uns bekommt das Kind, das für uns das richtige ist, Sie werden sehen, wie schnell Sie sich aneinander gewöhnen. Und falls es Schwierigkeiten gibt, sind wir für Sie da, Frau Trott.»

«Danke», schniefte sie und sah auf ihr trinkendes Kind hinunter. Die Fäustchen öffneten sich nun langsam, der ganze kleine Körper entspannte sich, und die Gesichtsfarbe, die eben noch dunkelrot vom Weinen gewesen war, wechselte ins Rosige. «Wie gut, dass es Sie gibt!»

Hulda freute sich über das Lob. Es gab viele Tage, an denen sie ihrer früheren Tätigkeit als Geburtshelferin hinterhertrauerte – der Anspannung, der Aufregung, den unvorhersehbaren Wendungen des Geburtsvorgangs und dem Erfolg, wenn alles gut ging und sie den Eltern ein gesundes Baby in die Arme legen konnte. Sie würde nie aufhören, das alles zu lieben! Aber die Tätigkeit einer freien Hebamme war mit ihrem Leben als alleinstehende Mutter eines Kleinkinds nun einmal nicht vereinbar: mitten in der Nacht hinauszurennen, stundenlang nicht verfügbar zu sein und danach erschöpft einen halben Tag lang zu schlafen, um nachzuholen, was ihr nachts versagt worden war. Sie konnte von Glück sagen, dass die Beratungsstelle eines Sozialvereins hier am Nollendorfplatz, der von der Stadt unterstützt wurde, sie eingestellt hatte. Mit festen Arbeitszeiten, einem kleinen, aber sicheren Gehalt und der Aussicht auf eine sehr überschaubare Rente. Und auch hier in den hellen Räumen in Schöneberg war immer etwas los, auch hier konnte sie helfen. Nicht auf die gleiche, manchmal dramatische Weise wie früher, aber doch im Kleinen. Fälle wie Frau Trott und ihr trinkfaules Baby waren der beste Beweis dafür, dass ihre Fähigkeiten nicht vergeudet waren. Der Rest, sagte sich Hulda und stand vorsichtig auf, um Mutter und Kind nicht zu stören, war nichts als Eitelkeit. Und die konnte sich eine wie sie nun einmal nicht leisten.

Die Zeiten für falschen Stolz waren vorbei, wie ihre liebe Freundin Jette, die Apothekerin in der Bülowstraße, nicht müde wurde zu betonen, wann immer Hulda ihr anvertraute, dass sie sich manchmal in ihrer neuen Stelle schlichtweg langweilte. Dabei konnte sie es selbst Jette nicht richtig erklären, was es bedeutete, auf der einen Seite ständig unter Druck und höchster Anspannung zu arbeiten, um möglichst vielen Frauen beizustehen, und auf der anderen Seite gleichzeitig ein nagendes Gefühl andauernder Unterforderung zu spüren. Denn das, was sie hier tat, war nicht ihre eigentliche Berufung, das wusste Hulda. Und niemals würde sie sich gut genug belügen können, um eines Tages selbst daran zu glauben.

Bei dem Gedanken an Jette fiel Hulda ein, dass sie die Freundin lange nicht gesprochen hatte. Es wurde Zeit, ihr wieder einmal einen Besuch abzustatten, aber der Tag hatte einfach nicht genug Stunden für all das, was sie gern tun wollte.

Sie trat an das Waschbecken und wusch sich die Hände, dann kippte sie Desinfektionsmittel aus einer Flasche darüber und verrieb es sorgfältig zwischen den Fingern.

«Sie machen hier einfach mal weiter», sagte sie leise zu der jungen Frau. Zufrieden sah sie, dass sich der Milchpegel im Fläschchen bereits abgesenkt hatte. «Ihr Kind wird aufhören, wenn es satt ist. Dann auf jeden Fall ein Bäuerchen machen lassen und am besten bald danach eine zweite Runde anbieten. Ich sehe später wieder nach Ihnen.»

«In Ordnung.» Frau Trott nickte, ohne den Blick vom Gesicht ihres kleinen Mariechens zu nehmen.

Hulda trat hinter dem Paravent hervor in den großen Raum, der durch mehrere Stellwände abgetrennt war, hinter denen sich die Hebammen und Krankenschwestern mit den Frauen ein wenig zurückziehen konnten. Weiter vorn lag der Empfang. Und links ging eine Tür ab, die ins Arztzimmer führte. Dort arbeiteten wechselnde Bereitschaftsärzte, um die Mütter oder ihre Kinder zu untersuchen und zu beraten, Medikamente zu verschreiben und Überweisungen auszustellen. Rechts war eine weitere Tür, hinter der die Waschräume lagen. Im Obergeschoss gab es einen Gymnastikraum, in dem Frau Ludwig einmal wöchentlich körperliche Ertüchtigung nach dem Wochenbett anbot. Hulda hatte einmal dabei zugesehen, wie sich zwanzig Wöchnerinnen in langen Turnhosen rhythmisch auf den Matten wälzten, während Frau Ludwig wie ein Feldwebel auf und ab marschierte und Anweisungen gab, die Muskeln «untenrum» anzuspannen. Huldas Lust, selbst einmal einen solchen Kursus zu besuchen, war bei diesem Anblick schlagartig gesunken. Auch wenn sie ab und zu spürte, dass sie etwas Gymnastik durchaus gut gebrauchen könnte, denn ihr Rücken schmerzte häufig und sie hatte sich nach Metas Geburt nur wenig Erholungszeit gegönnt. Ob sich das irgendwann rächen würde?

Alle Welt hatte in letzter Zeit die Sportwut ergriffen, eine Welle der Begeisterung fürs Tennisspielen und – vor allem – fürs Boxen schwappte durchs Land. Auch Frauen schnürten die Boxhandschuhe und stiegen in den Ring. Oder sie stählten ihren Körper bei der morgendlichen Gymnastik, sobald sie aus dem Bett stiegen. Es schien, als wollte man den eigenen Körper, das einzige Gut, das einem wirklich gehörte, auf alles vorbereiten, was da kommen mochte – und wovor man sich vielleicht heimlich fürchtete. Perfekt sollte der Körper sein, schlank, gehärtet, muskulös und wehrhaft, egal ob Mann oder Frau. Doch Hulda hatte noch nie eine besondere Inbrunst für den Sport gespürt und konnte sich einfach nicht dafür erwärmen, mochte er auch noch so modern sein.

Sie sah sich um. Die wenigen Räume waren schon alles, was die Beratungsstelle in Schöneberg zu bieten hatte. Neben Frau Ludwig und ihr arbeiteten hier noch eine jüngere Hebamme, Paulina Wolff, sowie mehrere Kinderschwestern, die auch am Empfang saßen. Berge konnten sie nicht versetzen, es war kein Vergleich zu Huldas früherer Tätigkeit in der Frauenklinik in Mitte, doch sie hatten einen guten Ruf in der Gegend und jeden Tag beinahe mehr Zulauf, als sie bewältigen konnten.

Auch jetzt standen wieder mehrere Frauen vorne an der Anmeldung, wo eine der Schwestern hinter dem Empfangstisch saß, ihre Daten aufnahm und ihnen Wartenummern zuwies, damit sie aufgerufen werden konnten. An erster Stelle sah Hulda eine junge Frau stehen, deren hübsches Gesicht auffiel. Sie war klein, hatte hellbraunes, sehr kurz geschnittenes Haar und einen knallrot bemalten Kussmund. An der Hand hielt sie ein winziges, puppenhaftes Mädchen, das wohl gerade erst laufen gelernt hatte und noch entsprechend wacklig auf den dünnen Beinen stand, die wie zwei Stöckchen unter dem Hemd hervorsahen.

Hulda wischte sich den Rest Rivanol von ihren Händen am Kittel ab und ging zur Anmeldung.

«Ich bin gerade frei», sagte sie zu der Kinderschwester und streckte dann die Hand zu der jungen Mutter aus. Die Frau ergriff sie und schüttelte sie.

Die Kinderschwester sah flüchtig auf. «Fräulein Gold, das ist Fräulein Nowak», sagte sie.

Irrte sich Hulda, oder betonte ihre Kollegin das Fräulein besonders? Nicht jeder hieß es gut, wenn Frauen ohne Ehering am Finger Kinder bekamen, wie Hulda aus eigener Erfahrung nur zu schmerzlich wusste.

«Kommen Sie bitte mit», sagte sie und lächelte Fräulein Nowak aufmunternd an. Dann beugte sie sich zu der Kleinen hinunter. «Und wer bist du?», fragte sie.

«Das ist Edyta», sagte die junge Frau anstelle ihrer Tochter, und Hulda, die sich wieder aufrichtete, sah aus der Nähe, dass unter ihrem Make-up tiefe Schatten unter den Augen lagen. Es tat ihrer Schönheit jedoch keinen Abbruch. Hinter den roten Lippen blitzten schneeweiße ebenmäßige Zähne hervor, ihre Haut sah weich und zart aus, und ihr knielanges, taillenloses Kleid mit den langen Ärmeln ließ eine makellose, knabenhafte Figur erahnen. Sie erinnerte Hulda an jemanden, doch sie wusste nicht, an wen.

Kurzerhand führte sie die beiden hinter eine andere Trennwand, nicht weit von der, hinter der Frau Trott mit Mariechen saß und das Kind, der himmlischen Stille nach zu urteilen, noch immer erfolgreich fütterte. Hier, im Verschlag nebenan, stand eine stoffbespannte Bank, daneben gab es eine kleine Kiste mit etwas Spielzeug.

Edyta taumelte gegen die Kiste, setzte sich auf ihren Windelpopo und nahm mechanisch einen Teddy heraus, den sie mit großen, leeren Augen betrachtete. Sie wirkte seltsam teilnahmslos, fand Hulda.

«Bitte, nehmen Sie Platz», sagte sie zu Fräulein Nowak. «Wie kann ich Ihnen helfen?»

Die junge Frau setzte sich grazil wie eine Tänzerin auf die schmale Bank, Hulda nahm am anderen Ende Platz.

«Ich mache mir Sorgen um Edyta», sagte Fräulein Nowak gedämpft, damit das Kind sie nicht hörte. Ihre Stimme war dennoch erstaunlich melodiös. «Sie nimmt einfach nicht zu. Im Frühling ist sie ein Jahr alt geworden, aber man sieht es ihr kaum an.»

«Waren Sie schon bei einem Kinderarzt?», fragte Hulda.

Fräulein Nowaks Wangen färbten sich hitzig. «Allerdings», sagte sie, «aber da bin ich schneller wieder raus, als ein Schwein blinzelt.»

«Warum das denn?»

«Er hat mir alles Mögliche unterstellt», sagte sie mit blitzenden Augen. «Erst behauptete er, ich würde meiner Kleinen einfach nicht genug zu essen geben. Aber das stimmt nicht, ich schaffe alles heran, was ihr schmecken könnte. Gut, es ist natürlich nichts Besonderes, ich habe nicht viel Geld. Aber ich tue, was ich kann.»

«Da bin ich ganz sicher», sagte Hulda.